Разговор по душам

Посмертный опыт

Напрасно говорят, что Оттуда ещё никто не возвращался. Таких людей немало, правда, возвращались лишь те, которых Господь посчитал неготовыми для вечной жизни, поскольку они ещё не выполнили предначертанного. Срок их клинической смерти был недолог. Тем не менее о посмертном опыте можно рассказать многое.

Умершие люди с удивлением видят своё тело со стороны. Сознание продолжает существовать, потому что оно не привязано к мозгу и телесному естеству, и это уже доказанный факт. После того, как душа осознаёт, что тело скончалось, она испытывает сожаление и огорчение от того, как была прожита жизнь, сколько ошибок и недобрых поступков было совершено, и как жаль, что нельзя вернуться, чтобы исправить содеянное.

Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о двух ангелов, которые сопровождают душу в сторону яркого ослепительного света. Кто-то даже смог увидеть Христа, от которого исходила удивительная любовь. И абсолютно все чувствовали тепло, благодать и блаженство – уходить из этого нового мира уже не хотелось. Всё земное уходило куда-то на второй план.

А затем человеку показывают всю его жизнь, все его поступки. И становится страшно от показанного, страшно, что жизнь потрачена впустую. Разочарование, огорчение и скорбь охватывает душу. После этого многих возвращают в физический мир, может быть, как раз для того, чтобы они изменили себя и свою жизнь.

Но это опыт людей, которые совсем на короткое время расстались с телом, а потом вернулись. Они лишь соприкоснулись с чем-то великим и необъятным, заглянули краешком глаза. И этот опыт у каждого индивидуальный.

Библейское значение поминальных дней

Третий, девятый и сороковой дни установлены для того, чтобы живущие не забывали поминать усопших. Природа человека такова, что если нам не определить конкретные даты, то мы просто забудем про почившего близкого.

Но и эти дни нельзя называть условностями. Святой Макарий Александрийский напоминал, что в третий день воскрес Господь, и это главная победа над смертью, торжество Воскресения. Раньше отпевание совершали на третий день, кстати, священнослужители должны быть в белых облачениях. Человек праведный, который истово верил в Господа, после своей смерти возрадуется на третий день вместе с Христом, ведь жизнь скорбная, земная осталась позади.

Девятый день выбран в честь девяти ангельских чинов. Если умерший вёл жизнь добродетельную, то он уподоблялся ангелам, а значит и возрадуется вместе с ангелами.

Сороковой день – это вознесение Господа от земли до неба, где Спаситель сел одесную Бога-отца. Если душа старалась в земной жизни возвышаться, то в сороковой день она приобщается к Божественной славе.

Откровения святого Макария

Святому Макарию Александрийскому, жившему в четвёртом веке, были приоткрыты тайны восхождения души. Он писал, что в течение трёх дней душа умершего находится вместе со своими родными. Разлучение с телом происходит постепенно. И до определённого момента душа может вернуться в тело. Именно поэтому раньше старались предавать земле уже по прошествии трёх дней. В православии есть немало случаев, когда святые ещё при жизни покидали тело ради духовных созерцания, а затем возвращались.

Макарий Александрийский говорил, что душа приземлённого человека, не одухотворённого находится на уровне земного. Там она скитается и пребывает рядом со своим телом. Души праведные тянет к святыням, потому что при жизни для них самым ценным был Божий храм и Благодать Божья. Поэтому они и посещают святые места, те, где им было хорошо в духовном плане.

На третий день ангелы возводят душу к престолу Божьему для поклонения. Господь даёт этой душе возможность увидеть райские обители и геенну огненную. То есть душа познаёт всю картину мира.

По словам Макария Александрийского, рай показывают до девятого дня, а ад – до сорокового.

Когда душа расстаётся с телом, её везде сопровождает ангел-хранитель. Если душа праведная, то подключаются другие ангелы и сопровождают до небесной обители.

Учения о мытарствах

Святая блаженная Феодора Цареградская рассказывала о своём видении. По её словам, души почивших проходят некие препятствия. У каждого они свои. Вознесению к небесной обители препятствуют бесы. Они видят все грехи и страсти, которым был подвергнут человек при жизни.

Суть мытарств заключается в том, что бесы пытаются подтянуть к себе душу по тому греховному пути, который стал родственным для человека. Если человек привык клеветать на других, осуждать, это стало его второй натурой, то бесы как магнитом подтянут душу именно за ложь.

Если же человек при жизни раскаялся в грехах, то они стираются, и на мытарствах не считываются.

Трудно указать конкретные дни, в какие и когда душа проходит определённые мытарства. Блаженная Феодора просто описала свой опыт прохождения через мытарства, потом ей показали обители рая и ада. Во многом этот опыт индивидуален, но всё заканчивается именно на сороковой день.

И здесь очень важна молитва родственников, которая помогает вымаливать почивших, дабы отпустил им Господь все грехи их – вольные и невольные. Но это не значит, что молиться нужно лишь до сорокового дня. Ежедневная молитва об ушедших грешниках приближает их к Царствию Небесному. Об этом нужно помнить всегда – молитва, она всегда вовремя, потому что в вечности нет времени.

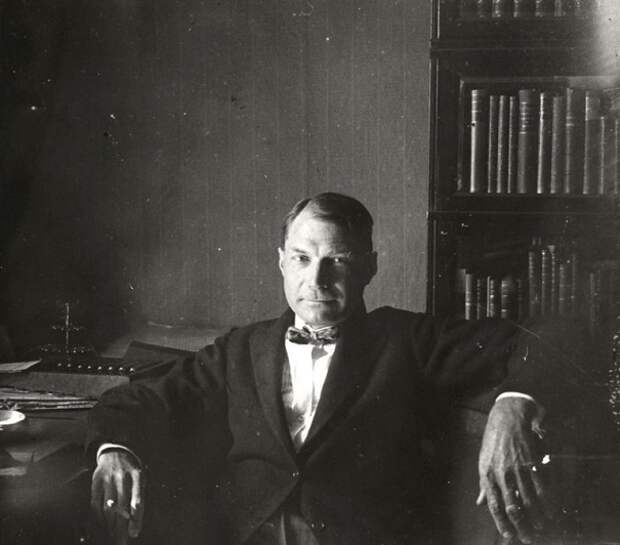

Пророчества — писатель Замятин

Начав как бытописатель, реалистическими повестями и рассказами, он снискал мировую славу романом-антиутопией «Мы», чьи пугающие образы взяты словно из наших дней.

Стена как инструмент сегрегации

Из-за Зелёной Стены, с диких невидимых равнин, ветер несёт жёлтую медовую пыль каких-то цветов. (…) Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всём, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному зa Зеленую Стену (роман «Мы», 1920 год).

Протяжённые искусственные барьеры известны с давних времён, — вспомните древнеримский Андрианов вал, проходивший примерно по границе между современными Англией и Шотландией, или ту же Великую китайскую. Однако подобные стены отнюдь не препятствовали торгово-экономическим и культурным связям жителей разных сторон баррикад.

Напротив, пограничные укрепления, главная цель которых — полностью и навсегда отгородиться от «чуждой» культуры, идеологии, религии — возникли именно в XX веке. «Линии мира» между католическими и протестантскими кварталами ирландского Белфаста; 250-километровая «демилитаризованная зона», разделяющая Северную и Южную Корею; барьер «Израиль — сектор Газа»; и, конечно, — Берлинская.

Сам Замятин сполна познал, каково это — быть отделённым от Родины стеной: стеной непонимания, стеной из нескольких государственных границ. В 1929 году, используя для предлога факт публикации романа «Мы» в одном из зарубежных издательств без ведома автора несколькими годами ранее, — советские публицисты, близкие к «бандитской» литературной группировке РАПП (известные также злыми нападками на Маяковского, Есенина, Булгакова и других великих), развернули настоящую травлю Евгения Ивановича. Ему запретили печататься. Не выдержав морального давления, в 1931 году Замятин выехал за рубеж — навсегда. Причём не считал себя эмигрантом: жил в Париже под советским паспортом, в 1934 году заочно вступил в Союз писателей СССР, исправно переводил деньги на оплату своей квартиры в Ленинграде.

Стекло — главный материал архитектуры

Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, своё платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого (роман «Мы»).

Замятин как никто другой имел право рассуждать о новых инженерных формах: в 1908 году он заканчивает судостроительный факультет Петербургского политеха; в 1916-м командируется в Англию для контроля за постройкой русских кораблей, заказанных верфям Ньюкасла, Сандерленда, Глазго; проектирует один из первых советских ледоколов, который намного пережил своего создателя и обеспечивал проводку арктических конвоев в Великую Отечественную.

Хотя, разумеется, прозрачные стены могут служить не только первейшему делу слежения за личной жизнью граждан Единого Государства (термин из антиутопии «Мы»), но и вполне честным целям, например, профилактике злоупотреблений в силовых структурах — вспомните стеклянные полицейские участки в некоторых странах.

Суть тоталитарной политики — диктат в сфере культуры

…Величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. (…) Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность (роман «Мы»).

Замятин всегда оставался чужд конформизму — или, как бы сказали в его времена, «соглашательству».

Студентом вступил в партию большевиков. Дважды высылался из царского Петербурга. Едва же на смену Дому Романовых пришёл Совет народных комиссаров, писатель, некогда отсидевший в одиночной камере за революционную агитацию в 1905 году, занял если не оппозиционную, то уж точно — выжидательную позицию по отношению к социалистическому эксперименту.

Конечно, нельзя сводить его «Мы» исключительно к антисоветской сатире. Потому хотя бы, что сам СССР образовался только в 1922 году, в то время как первый замысел романа относится к 1917-му, когда трудно было представить, какие формы в дальнейшем обретёт зарождавшееся государство.

Однако Замятин, преподававший технику художественной прозы молодым писателям в литературной студии при Доме искусств в Петрограде в 1919 году (например, своим учителем его считал Зощенко), прекрасно осознавал: нельзя использовать ценности и инструменты культуры для оправдания террора, насилия, угнетения. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть безупречные по форме киноленты Лени Рифеншталь, снятые известно когда, известно для кого.

Бездушный потребитель как идеальный гражданин

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок… Трёхкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен (роман «Мы»).

Человек без фантазии лишён и творческих порывов, и критического осмысления реальности.

Человек без фантазии давится каждый год в очереди за новым смартфоном. Еженедельно хрустит попкорном в кинотеатре на очередном блокбастере. Не даёт остановиться маховику массового потребления — главному механизму современной экономики.

Лучшие строки Замятина созданы в страшном 1918 году, когда в холодном голодающем Петрограде нельзя было найти даже чернил и бумаги — не говоря уже о не менее актуальном хлебе, сапогах или безопасной бритве. Но именно обретая внутреннее спокойствие в момент максимальных физических лишений, писатель понимал, что, живя в одном только вещном (от слова «вещь») мирке, невозможно достичь вершин творчества и свободы духа.

Политика Единого Государства — насильственная культурная экспансия

Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьётся в мировое пространство.

Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми (роман «Мы»).

Реальность вышла почти такой же — только хуже. Сегодня сверхзвуковые птицы взлетают с аэродромов развитых стран, однако направляются не в космос, как надеялись наши наивные фантасты, а в небо над Ливией, Афганистаном или Ираком, чтобы «осчастливить» их жителей химической формулой тринитротолуола.

А инокультурные и инакомыслящие элементы или уничтожаются, или исключаются из повседневной жизни.

Подобным образом в 1922 году Замятин был включён в официальный «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда». Рассматривалась возможность его высылки из страны вместе с группой «враждебных» новым властям деятелей культуры на печально известном «Философском пароходе». К счастью, благодаря хлопотам друзей, в том числе Максима Горького, Евгений Иванович смог остаться на родине. Однако его окончательная эмиграция стала лишь вопросом времени.

Политика Единого Государства — регламентация интимной жизни человека

Расписания (…) были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приёма пищи; (…) расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли… (повесть «Островитяне»).

Громадное впечатление, без которого, наверное, не было бы великой книги, на Евгения Ивановича произвело посещение Англии в 1916 году. Его потрясли колоссальные судовые верфи Ньюкасла (чем-то похожие на эллинг, где создавался «Интеграл», космический корабль из антиутопии «Мы»). Поразила густая сеть железных дорог, по которым со скоростью курьерского поезда, в идеальном соответствии с графиком, можно за несколько часов добраться до любого уголка королевства. Не отсюда ли — восхищение, с каким герой антиутопии, инженер Д-503 вспоминает «величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог»»?

Но главное — тотальная регламентация любых аспектов жизни, от часов работы и до мгновений интимной близости, — нашедшая отражение в повести «Островитяне» (1917), написанной на материале «английских» наблюдений Замятина.

Так что объект сатиры антиутопии «Мы» — не столько советская действительность эпохи разрухи и гражданской войны (вспомним годы создания романа), — сколько технически развитое, но бездуховное общество западных стран, которое фантаст мог оценить изнутри.

Закат культуры — предвестие глобального кризиса

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днём падали в цене.

Так начинается незаконченный роман Замятина «Бич Божий» (1935), посвящённый окончательной гибели угасающей античной цивилизации после нашествия варварских племён в V веке от Рождества Христова.

Но весьма актуально звучат эти строки и сейчас, когда никто не может представить, во что выльется экономический и социальный кризис, нарастающий в странах «первого» мира.

Равно как не знали родители мальчика, появившегося на свет 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, что их сын потрясёт литературу не меньше, чем «Бич Божий», Аттила, — Западную Римскую империю.

ß

Удины — древние христиане Азербайджана (ВИДЕО)

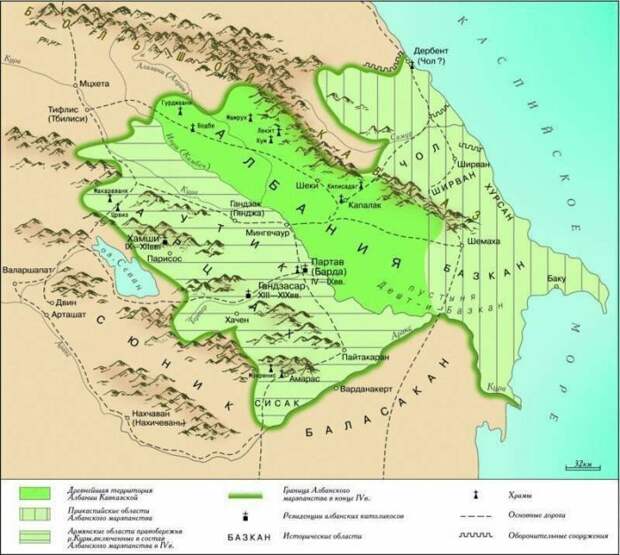

Удины — поистине удивительный народ, один из древнейших народов Восточного Кавказа и единственный из народов древнего государства Кавказской Албании, сохранивший христианство, в то время как все остальные народы со временем приняли ислам. В этом удины схожи с ассирийцами, которые также как и удины являлись одним из первых народов принявшим христианство и которые не отреклись от своей веры, несмотря на то, что свою веру приходилось отстаивать в окружении мусульманских народов. Поэтому вопрос веры для удинов стал основой национальной идентичности.

Общая численность удин — более 10 000 человек, из них основная часть удин около 6000 человек проживают в исторической родине в Азербайджане — компактно в селе Нидж и рассеянно в городах. Огузе и Баку.

Небольшая группа удин компактно проживают в Грузии селе Октомбери (Зенобиани) Кварельского района. Остальная часть удин проживают рассеянно в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Иваново и др.) и в населенных пунктах Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Тверской и др. обл.), и относительно компактно в городах. Шахты и Таганрога Ростовской области. Небольшая диаспора удин (около 800 человек) проживают в Казахстане – г. Актау. Удины также рассеяно проживают на Украине, в Республике Беларусь, а также в других странах СНГ. Места прежнего проживания они вынуждены были покинуть вследствие различных обстоятельств, а произошло это в течение XX столетия, интенсифицировавшись после начала перестройки в СССР.

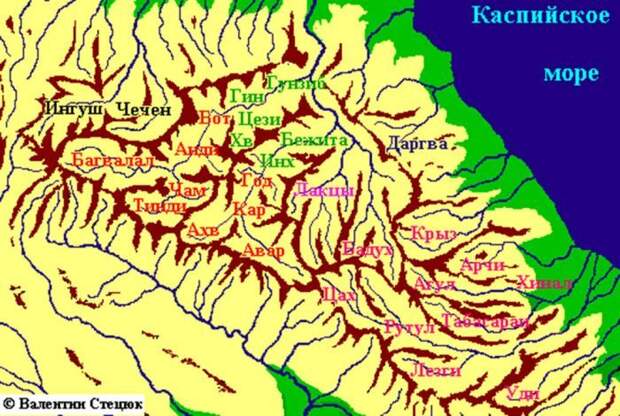

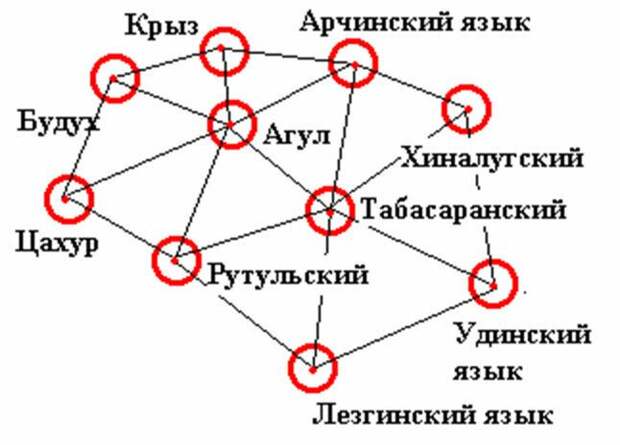

Удины, говорят на удинском языке, который входит в лезгинскую группу нахско-дагестанской семьи языков, делится на два диалекта — ниджский и огузский. как и другие народности лезгинской группы, как по языку, так и в этнокультурном отношении близки другим народам Дагестана.

Удинский язык обнаруживает близкое родство с языком некоторых документов кавказской Албании — государства, возникшего во II-I вв. до н.э. на территории нынешнего Западного Азербайджана и Дагестана. Единого разговорного языка в Албании не было. Греко-римский географ Страбон (I в. до н.э. — I в. н.э.) писал, что албаны делятся на 26 народов, каждый из которых плохо понимает другого. Возможно, что удины уже составляли один из этносов кавказской Албании.

Происхождение

Происхождение удинов теряется в глубине веков. Некоторые утверждают, будто удины, под именем «утии», упомянуты ещё Геродотом (V в. до н.э.) среди народов Персидской державы, участвовавших в походе Дария против персов. Однако в соответствующем отрывке «Истории» Геродота идёт речь о народах 14-й сатрапии Ахеменидов, примерно соответствовавшей нынешнему Белуджистану, весьма удалённому от Кавказа.

Древнеримский учёный Плиний Старший (I век н.э.) в своей «Естественной истории» упоминает народ Udini, живущий на берегах Каспийского моря, рядом с кавказской Албанией. Однако место, где Плиний помещает удинов, не позволяет идентифицировать его с реальным географическим объектом, поскольку Плиний считал, что Каспийское море соединено на севере проливом с океаном. Можно приблизительно считать, что удины жили в приморской части нынешнего Дагестана.

При этом Плиний называет удинов «скифским племенем», тогда как исторически известные удины принадлежат к нахско-дагестанской семье. В удинском языке не наблюдается какого-то особенно большого количества заимствований из иранских языков, которые бы могли свидетельствовать о том, что они — скифы по происхождению, смешавшиеся с племенами Дагестана. Весьма возможно, что удины Плиния и позднейшие удины только случайно созвучны, но совсем не родственны.

Название области кавказской Албании — Утик, связанное, как считают, с этнонимом удинов, появляется только в V веке. У греко-римских авторов она носила название Отена. Однако она располагалась не в приморском Дагестане, а в углу, образуемом слиянием рек Аракс и Кура и ограниченном с запада Нагорным Карабахом. Можно предположить, что удины переселились из Дагестана в Закавказье, но это опять-таки будет лишь гипотеза.

Удинская Церковь

Удинская Церковь как составная часть Албанской Церкви — одна из древнейших Церквей всего христианского мира, прошедшая два периода — «сирофильский» и «грекофильский». Духовной главой Кавказской Албании является апостол от двенадцати Варфоломей.

По преданию, крестителем кавказской Албании был Елисей, ученик апостола из семидесяти Фаддея, крещёного, как и Иисус, Иоанном в Иордане. Елисей, после смерти Фаддея около 50 г., был рукоположен в епископы самим апостолом Иаковом. После чего он отправился проповедовать Евангелие в страну Ути (Утик) — то есть, если верны те отождествления, о которых сказано выше, в страну удинов. Там он построил первую церковь в некоем городе Гис и где-то там же принял смерть от рук мучителей.

Гис отождествляется исследователями с селом Киш Шекинского района Азербайджана. До недавнего времени Киш был удинским селом. В нём сохранился христианский храм (ныне музей), здание которого относится к XII веку. По традиции считается, что этот храм построен на месте древней церкви, основанной равноапостольным Елисеем.

Проповедь Благой Вести он начал в Чоле (Дербенте). Затем Моисей сообщает, что Елисей прибыл в область Ути (правобережье Куры), затем — в Киш, где основал церковь и принес чистую, бескровную жертву. Тем самым Киш относится к числу первопрестольных городов, источником просвещения.

Елисей является местночтимым святым только в удинских церковных общинах. Он не канонизирован даже в масштабе Армяно-григорианской церкви, к которой позже примкнули удины.

Второй, «грекофильский» период распространения христианства в Кавказской Албании представлен весьма богато. Около 371 года правящая верхушка Албании принимает христианство. Албания становится форпостом христианства на Восточном Кавказе. Центр Албанской епископии находился в городе Партав (нынешний Барда, или Бердаа арабских источников), на территории современного Азербайджана. Партав располагался как раз в области Утик, то есть на земле удинов.

Албанская Церковь приступает к широкой миссионерской деятельности. Идет строительство церквей, молельных домов, создаются монастыри. Многие из этих сооружений, несмотря на последующее господство ислама, сохранились до наших дней.

В иерархическом отношении Албанская Церковь подчинялась Римской, однако получала рукоположения иерархов в Иерусалиме и в начале IV в. предположительно к 340 г. Албанская Церковь стала автокефальной. С конца IV в. клир Албанской Церкви самостоятельно избирает своего предстоятеля. Ее статус был узаконен после IV Вселенского собора 451 г. (Халкидонского).

В 451 году IV Вселенский собор (Халкидонский) осудил монофизитство (учение о единой — божественной — природе Христа), которого придерживались кавказские церкви, как ересь. Армянская и Албанская сохранили монофизитство, однако они приняли постановления трех предыдущих Соборов, осудив арианство и несторианство.

В 551 г. Албанская Церковь порвала с Византией, как и Армянская, и ее глава стал называться католикосом. В IV в. церковным центром был город Кабала, а с V в. — Барда. Когда в 590 г. византийский император Маврикий учредил на своей территории альтернативный Халкидонитский католикосат для армян, Албанская Церковь приостановила отношения с расколовшейся «отступившей» Армянской Церковью.

Процесс углубления христианизации был приостановлен, а затем вовсе отброшен с появлением Ислама. Неудачная попытка перейти в халкидонитство (византийское православие) была предпринята при албанском католикосе Бакуре (688-704 гг.), после низложения которого Албанская Церковь потеряла автокефалию, и халиф Абу аль — Малик (правл. 685 – 705) подчинил частично Албанскую Церковь Армянской, в основном благодаря тому, что армянский католикос доложил халифу о том, что «теперешний католикос Албании, сидящий на троне в Партаве, вошел в соглашение с императором римским, упоминает его в своих молитвах и принуждает страну соединиться с ним в вере и принять его покровительство». Подчинение армянскому католикосу положило начало ослаблению Албанской Церкви.

Окончательный переход западных групп удин в православие начался в XI-XIII вв. С XVII в. католикосы Албанской Церкви располагались в Хаченском храме Ерицманкац. Одной из задач официальной политики России после вхождения Закавказья в ее состав стало восстановление православия. Православным удином Петром Силиковым в окрестностях Огуза (Варташен) был построен монастырь Святого Елисея, который затем после рескрипта императора Николая перешел под юрисдикцию Армянской Церкви (ныне эта православная церковь превращена в музей).

Формально албанский католикосат (с резиденцией в Гандзасаре) просуществовал до 1836г., затем был упразднен рескриптом императора Николая I и Св. Синодом Русской Православной Церкви, что положило конец даже номинальному существованию Албанской Церкви, а соответствующие приходы переподчинили непосредственно Эчмиадзинскому католикосату.

В 2003 г. в Азербайджане была зарегистрирована Албано-Удинская Христианская община. С помощью Норвежской Гуманитарной Организации (NНЕ) реставрирована церковь апостола Елисея в с. Кише. Завершены реставрационные работы Удинской церкви «Чотари» в п. Нидж. Службы в этих церквях будут вестись духовными лицами из удинской общины на албанском (удинском) языке.

Что касается религиозной символики, то как видно на фото выше, удинский крест без распятия и его происхождение имеет дохристианские корни: схожим образом в Месопотамии и на Переднем Востоке изображали древо жизни. Кресты без распятий с растительными элементами также используются в армянской и ассирийской церквях.

Символика данного креста уходит во времена неолита. В Дагестане кресты встречаются также в мусульанских селах, их делают на выпечке и используют в различных ритуалах, так как это очень древняя традиция. Вероятно именно поэтому, символом христианства и был выбран крест, так как он широко использовался в магических обрядах.

Например, когда у удин рождается ребенок, кто-то из близких родственников открыто обращается к Всевышнему с обещанием того, что, когда ребенку исполнится три или десять, или пятнадцать лет, он принесет жертву в виде петуха или барана. В обещанный день приносится оная жертва, кровью которой ставится метка в виде креста на лбу ребенка, готовое же блюдо — вареное мясо или шашлык — раздается соседям да и самим хозяевам. Сей ритуал называется «резать курбан».

Традиции и обычаи удинов

Будучи христианами, удины сохраняли ряд интересных дохристианских ритуалов.

Даже после принятия христианства удины, как и другие албанские племена, не забыли свои прежние обычаи и сочетали их с новой религией. Например, в доме, в очаге, по-прежнему днем и ночью горел негасимый огонь, что говорит о традициях зороастризма.

Удины поклонялись Луне, бывшей у албан главным божеством. Тут хочется отметить, что храмы богу Луны в Месопотамии строили еще со времен древнего Ура в 5-м тысячелетии д.н.э., то есть традиция эта очень древняя. И сейчас удины-христиане нередко обращают свои молитвы к Луне. Не случайно албанское (удинское) название этого светила — Хаш — связывается с символом и названием креста — в удинском языке до сих пор сохраняется термин «хашдесун» в значении «креститься». Среди других объектов поклонения были Солнце, огонь, священные камни, деревья, ручьи, родники.

С традициями зороастризма был связан обычай никогда не гасить огонь в домашнем очаге. К ещё более древним культовым обрядам восходили удинские молитвы, обращённые к луне.

Был распространен и культ предков. Счастливым днем у удин считалась пятница. Версию об арменизации исконного удинского населения Карабаха подтверждают некоторые традиции и система верований, бытующие у удин и карабахских армян. Одна из них — традиция поклонения «оджахам» — святым местам за пределами села, которые увязываются с христианским культом (священная роща при церкви Св. Елисея, «оджах» Св. Георгия, «Кемрат оджах», «Чотари оджах», «Яловлитяпин оджах», «Булун оджах»; их связь с огнем, кроме этимологии названия, проявляется в форме — груда камней со свечой). Фактически сакральная роль «оджах» выше, чем у церкви.

Удинская медицина

Распространены были разные поверья, гадания, магические действа. Большое влияние имели знахари, лечившие от сглаза и болезней.

Например, при болезни глаз в самый ясный день, когда на небе нет ни одного облачка, знахарь собирает семь девочек, ставит их в кружок, а больного сажает в середину круга и перед ним ставит блюдо с водою; девочки поочередно берут крупу и мажут больной глаз, причем знахарь говорит: «На небе нет облачка, а в глазу зачем бельмо?» Эти слова повторяют девочки по очереди.

При ушной болезни вливают в ухо водку, грушевый сок, сок зеленой пшеницы, топленое масло и др. При болезни легких и сердца дают пить воду, процеженную с золою, квасцовую воду, водку, мед, смешанный с солью. При глистах трут три раза спину утром, натощак; по средам дают смесь меда с солью.

Укушенных бешеною собакою в продолжение сорока дней водят на мельницу, причем больной не должен перейти и подойти к воде, не должен пугаться. Если укушенный бешеною собакою не вылечивается, а бесится, то лицо его брызгают водою через сито, чтобы он скорее умер.

Похороны удинов

Как только больной умирает, тотчас собираются родственники и знакомые, обмывают тело, оплакивают его; надевают саван и приглашают священника на отпевание. До отпевания дают всем присутствующим закуску, а после отпевания покойника выносят на тюфяк во двор и кладут на особо приготовленную лестницу, называемую «салапа», сверху покрывают покойника шелковым покрывалом – «хопи».

По отпевании священник кладет на покойника крест, и все присутствующие подходят и прикладываются к кресту и кладут деньги; священник берет крест и деньги, а четыре человека берут гроб с покойником и несут в церковь. По дороге близкие родственники останавливают в нескольких местах процессию, и служится лития (в переводе с греческого – «усердное моление»: это молитва вне храма) по усопшему, прикладываются к кресту и дают священнику деньги. Наиболее часто лития совершается мирянином дома, на кладбище и по возвращении домой после захоронения.

Женщины из церкви возвращаются в дом покойника, а мужчины после похорон идут туда же и едят «патарак» (у русских – тризна). На «патарак» не приглашаются, а приходит всякий, кто желает; поэтому на «патараке» бывает очень много народу. Хозяева должны кормить всех, а то грех будет. Обедающие сидят на корточках длинными рядами. Бедные и богатые дают одинаковую пищу, а именно: сыр, «яхни» (отварное мясо), «коурма» (жаркое из печени и легких), «шилахуп» (каша на мясном бульоне), водку и вино.

Состоятельные устраивают «патарак» от трех до семи раз. На второй «патарак» каждый приносит блюдо плова или молочную кашу с «тунгою» вина. Перед «патараком» заранее служат литургию, а после литургии приглашают священника на кладбище, чтобы совершить литию над могилой усопшего, после чего отправляются домой обедать (кушать «патарак»). В восьмой день опять приглашают священника на кладбище для совершения литии; созывают всех родственников и тут же раздают одежду покойника тем, кто обмывал усопшего; одежду делят между двумя лицами, так как покойника купают двое.

Праздники удинов

Наиболее почитаемые праздники и даты:

- Рождество (удины — ортодоксальной конфессии отмечали 24 декабря, григориане — 06 января.

- Масленица, являющаяся наследием древней традиции зороастризма.

- Великий Пост (урух, этимологизируется как «дни»; 7 недель, заканчивается Пасхой).

- Вербное воскресенье — в этот день все девушки и женщины шли в церковь. Единственный день в году, когда в церкви встречалась молодежь обоих полов.

- Пасха (Калаахсибай, букв. «Большой праздник», воскресенье).1-й день. Жертвоприношение в ограде церкви (у православных удин в том числе). Крашение яиц. Большой церковный праздник. Ниджцы часто отмечают, как календарную дату по солнечному календарю 02.05 праздник Майе ахсибай (букв. «Майский праздник»).2-й день. Поминание на кладбище (плов, фрукты, сладости).3-й день Пасхи (Кала Гергец, букв. «Большая церковь», престольный праздник монастыря Св. Елисея). При входе в церковь, перед трапезой и при выходе, все прикладывались к иконе.Вознесение (Гъокъма, этимологически связано с Гъокъкъа «фокус, шутка, чудо» — 40-й день после Пасхи, четверг).Преображение — накануне девушки красили руки бальзаминой (специально для этой цели женихи посылали ее своим невестам ), собирались у «оъаьа» Св. Георгия.

- Поминальный день (приходится на середину сентября, воскресенье).

Традиционные ремесла

Традиционные занятия удин — полеводство, садоводство, огородничество, рисоводство, шелководство, табаководство, в небольших количествах скотоводство. Удины вели оседлый образ жизни.

Многие церемонии и календарь у удин связаны с земледелием. Из ремёсел наиболее развито было гончарное дело (изготовление посуды и черепицы), кузнечное дело и изготовление двухколесных арб.

В гораздо меньшей степени, чем армяне и горские евреи занимались торговлей. В РФ большая часть занята в строительстве, меньшая — в торговле.

Зерново-молочный подкласс питания. Преобладание зерновых над корнеплодами, молочной (кисломолочной) пищи над мясной, мяса домашних животных (корова, овца, курица) над мясом диких животных и рыбы. Обработанное предпочтительно необработанному, но роль сырого значительна (дикорастущие, овощи). Вареное предпочитается жареному.

Села удин имеют свободную разбросанную планировку. Усадьба включает хозяйственный двор, фруктовый сад с ореховыми плантациями и огорожена плетёной или каменной оградой. Дома одноэтажные из камня или сырцового кирпича на высоком каменном фундаменте, крыша 2-х или 4-скатная, соломенная, позднее — черепичная.

В давние времена окон в домах не было, и свет проникал через небольшие отверстия в стенах и крыше. В середине жилого помещения находился открытый очаг-костёр, на котором готовилась пища. В конце XIX в. очаг был вытеснен камином (бухара) с дымоходом, позднее появилась железная печь-времянка. Важным элементом жилища был просторный чердак, нередко с камином, который использовали для сушки и хранения фруктов. В начале XX в. появились каменные двухэтажные дома с галереей (сейван), с широкими застеклёнными окнами.

Удинская свадьба

Незаменимое место в жизни удинов отводится свадьбам. По мнению этнографов, ни у одной из народностей свадебные обряды так не осложнены, не облечены таким исключительным своеобразием и притом так необыкновенно ярко выражены, как у удинского народа.

Удины рано вступали в брак: юноша в 16 лет, девушка в 13 лет. У удин предпочтительны браки в своей среде, но одновременно соблюдается строжайший запрет на браки даже с дальними и некровными родственниками: не ближе седьмого колена.

Прежде чем свататься, родители и родственники, собравшись отдельно от всех, скрупулезно выясняют родословную молодых. До вступления в брак в обручении участвуют родители юноши, жених, крестный отец и еще несколько человек со стороны жениха.

Если женихов бывает много, то выбор предоставляется невесте: каждый сват жениха дает одну вещь – рублевую бумажку, яблоко и т. п. Эти вещи на блюде несут невесте и говорят: «Это вещь от такого-то жениха, а это от такого-то», затем спрашивают, за кого она желает выйти… А если сватает только один жених, то родители не спрашивают, желает ли она выйти или нет: в этом случае она вполне подчиняется воле родителей.

Как только невесте надевают на палец обручальное кольцо, она не просто получает статус помолвленной, но и приобретает право называть родителей своего будущего супруга «мамой» и «папой».

Невеста остается обрученною от одного года до четырех лет, и во все это время она приготовляет приданое. Так как после обручения венчаются не раньше года, то на все большие праздники жених отправляет невесте разные ценные подарки.

Основное приданое невесты — целая гора одеял и матрасов, которые вышиваются вручную родственницами невесты. На свадьбе обычно присутствует от 250 человек и более.

До сих пор у удин сохраняется допотопная традиция: если невеста девственница, то родители жениха идут в гости к сватьям с бутылкой алкоголя, обмотанной красной лентой.

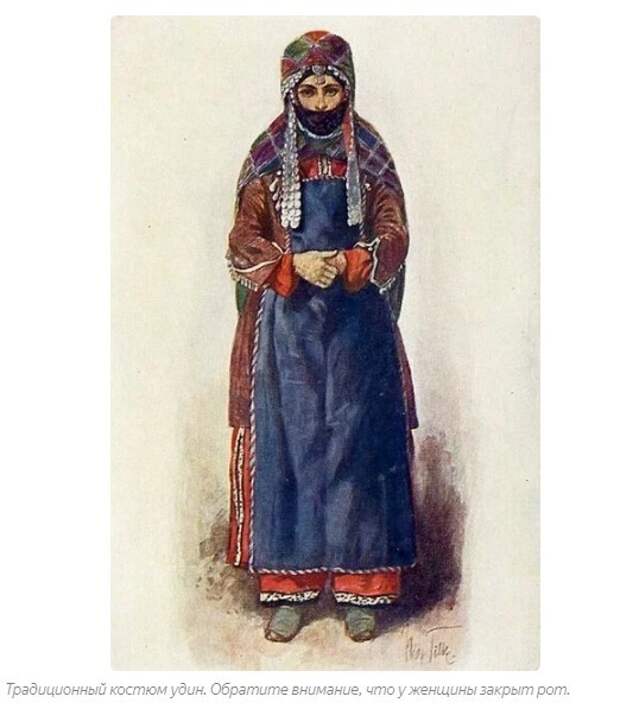

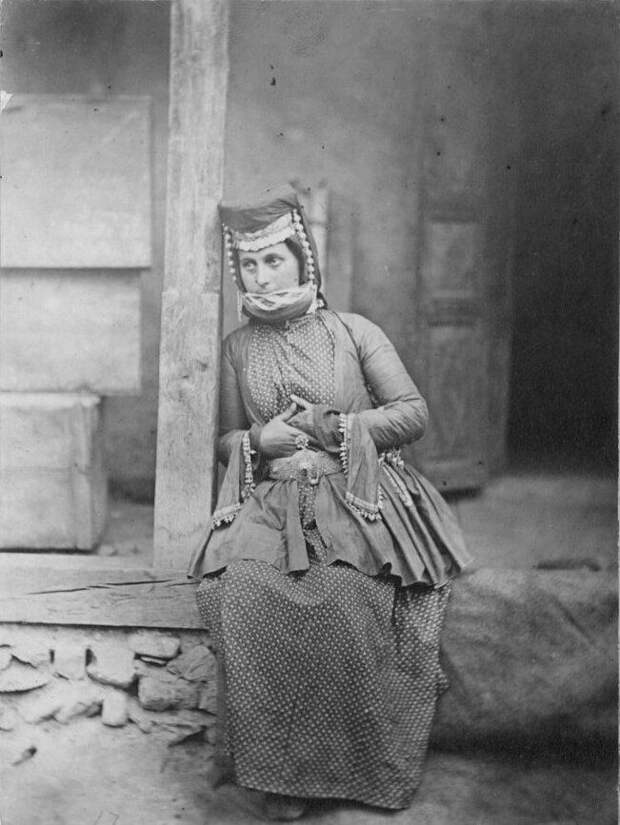

Удинки в прошлом вели замкнутый образ жизни: лицо закрывали, ели отдельно от мужчин, с посторонними в разговор вступать не смели, без разрешения мужа жена не имела права выйти из дома. Основные свадебные церемонии удин начинались утром, и продолжались затем в узком кругу родственников в течение нескольких дней. Играли тар, кеманча, дэф, зурна, балабан. Гости веселились, пели, танцевали. Среди танцев — узундере, который переняли и соседние народы. У удин также распространен издревле бытующий среди автохтонов Азербайджана танец йаллы.

Рождение ребенка

Радостным событием в семье становилось рождение мальчика. Появившаяся на свет девочка могла стать причиной гнева отца, мать нередко били, унижали за рождение ребенка нежеланного пола. Если в семье часто умирали новорожденные, проводили ритуал обмана злых сил. Для этого использовали два метода:

- Молочное родство. Согласно поверьям, молочные братья становились кровными родственниками. Чтобы символически передать малыша из своей фамилии в чужую, его прикладывали к груди кормящей матери, дети которой выживали.

- Купля-продажа. Выбирали из числа надежных людей «покупателя», платившего за дитя деньги и говорившего: «Ребенка этого растите под моим именем». Фактически, воспитание продолжалось в родной семье, однако «продажа» защищала ребенка от влияния злых духов.

Ритуалы продажи и молочного братства делали участников родственниками, поэтому в будущем членам их семей запрещалось вступать между собой в брак.

Женщина в состоянии беременности и первых 40 дней после родов считалась нечистой: ей давали отдельную посуду, запрещали месить тесто, ходить к родинку. При родах присутствовала повитуха, помимо медицинской помощи исполнявшая ряд ритуалов. Появление крови во время родов приписывали действию злых духов. Чтобы избежать негативных последствий, под подушкой роженицы держали кинжал, чеснок, шампур. Если процесс проходил тяжело, над головой женщины разламывали хлеб, брызгали водой, в которой мыл руки отец ребенка.

На восьмой рождения ребенка день устраивали крестины по православным канонам. Крестный отец становился родственником семьи, на протяжении всей жизни крестника играл в ней важную роль: дарил подарки, участвовал в свадебном обряде, становился почетным гостем на любом мероприятии.

Важность роли крестного закреплена в языке: «хашба-ба», как называли его, значит «луна-отец». Термин восходит к древним дохристианским верованиям удин, поклонявшихся луне.

Удинский язык

Удинский язык — один из языков лезгинской подгруппы нахско-дагестанской группы кавказской семьи.

Всего насчитывается 10 лезгиноговорящих народов на территории Дагестана и Азербайджана:

- Лезгины (680 тыс., Дагестан и Азербайджан)

- Табасараны (150 тыс, Дагестан)

- Рутулы (35 тыс., Дагестан и Азербайджан)

- Цахуры (30 тыс., Дагестан и Азербайджан)

- Агулы (35 тыс., Дагестан)

- Арчинцы (?, Дагестан)

- Будухи (1-2 тыс., Азербайджан, Дагестан)

- Крызы (10-15 тыс., Азербайджан)

- Удины (10 тыс., Азербайджан)

- Хиналугцы (5 тыс., Азербайджан)

Лезгинские языки — ветвь нахско-дагестанских языков, включающая десять живых (агульский, арчинский, будухский, крызский, лезгинский, рутульский, табасаранский, удинский, хиналугский и цахурский) и один мёртвый (агванский) языки. Следует полагать, что до распада Кавказской Албании у предков лезгинской этнической группы существовал понятный для всех и наиболее распространенный пралезгинский язык.

Удинский язык распространен в г.Огузе и п. Нидж Габалинского района Азербайджана и в селе Октомбери (Зенобиани) Кварельского района Грузии. Имеет два диалекта: ниджский и огуз-октомберийский. Удинский язык — потомок языка населения Кавказской Албании.

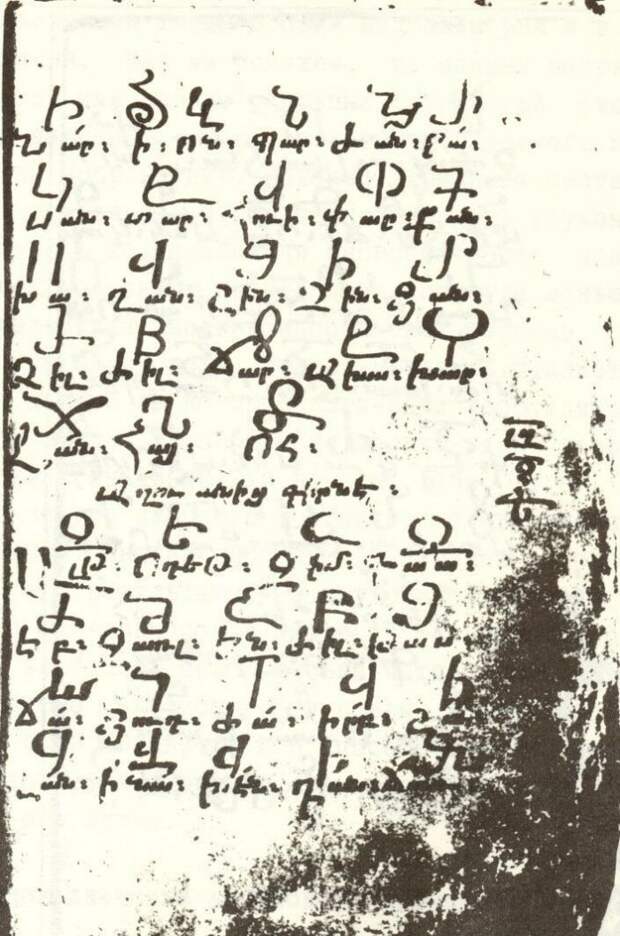

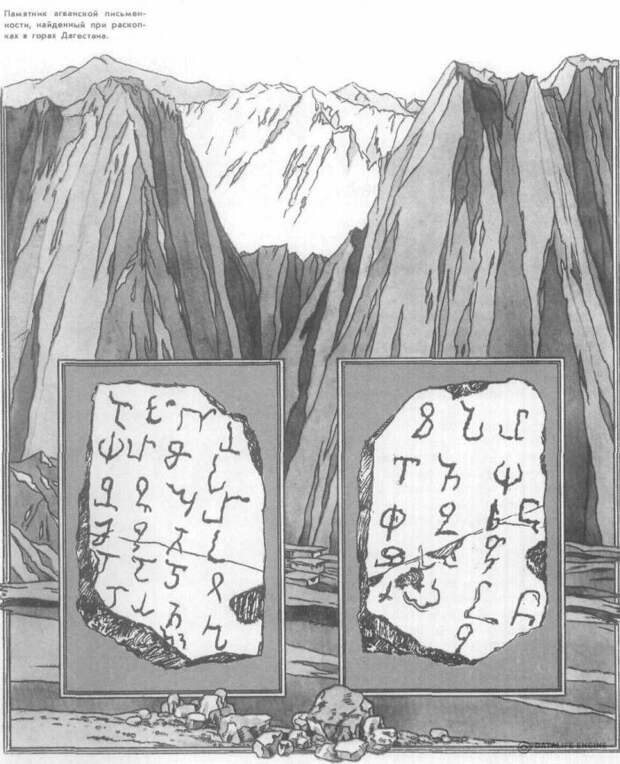

С принятием христианства в Кавказской Албании было создано албанское (агванское) письмо, употреблявшееся в V-IX вв. местной христианской церковью Кавказской Албании. Алфавит содержал 52 графемы. Буквенная система письма, специальные знаки для гласных (в частности, диграфы для передачи гласного u и его фарингализованного коррелята), а также принцип письма слева направо позволяют считать его сильно модифицированной грецизованной вариацией одного из несемитических ответвлений арамейской графической основы.

Историческая традиция свидетельствует о существовании в прошлом ряда крупных памятников агванской литературы, уничтоженных в средние века, известные эпиграфические памятники албанского письма (лапи- дарные надписи, граффити) пока очень скудны.

В удинском языке отложились некоторые заимствования из персидского, грузинского, арабского, греческого ,русского и сирийского языков, однако доминирующее влияние на удинскую лексику оказал тюркско-азербайджанский язык. В XIX в. удины получили возможность приобщиться к письменной культуре нового времени. В 1854 г. открылась первая удинская школа, затем — сельское училище с преподаванием на русском языке. В 1931-1933 гг. обучение удин велось на родном языке, с 1937 г. в Азербайджане — на тюркско-азербайджанском, а затем на русском, в Грузии — на грузинском.

В настоящее время для удинского языка, насчитывающего 52 звука, используется алфавит на латинской основе с добавлением дополнительных знаков и ведется преподавание родного языка в начальных классах средних школ п. Нидж — места компактного проживания удин.

Агванский язык

Историческая традиция свидетельствует о возникновении агванской письменности около 430 г. н.э. в связи с нуждами христианства (прежде всего — перевода Библии), ставшего в это время государственной религией Кавказской Албании. Сохранились сведения о существовании в прошлом и других литературных памятников языка.

Агванский язык считается языком гаргаров, одним из 26 племен античной Кавказской Албании, и связан с диалектом удинского языка, используемым в селе Нидж. Известны эпиграфические памятники VI—VIII вв., глосса в армянской рукописи XV века и 2 палимпсеста предположительно VII века, найденные Зазой Алексидзе в Синайском монастыре и подтверждающие предположение о том, что агванский язык отражает древнюю форму удинского языка. Вольфгангом Шульце в 2001 году была сделана опытная интерпретация части текста палимпсеста с точки зрения его древнеудинского происхождения.

Считается, что язык был широко распространён до X—XII веков на левобережье Куры (современный северный Азербайджан, восточная Грузия и часть южного Дагестана), после чего постепенно вытеснялся тюркскими диалектами, армянским и грузинским языками. К настоящему времени язык считается вымершим языком лезгинской группы.

Сохранение языка, духовной и материальной культуры удин, как невосполнимой частицы истории Азербайджана — основная задача Удинского Национального Культурно-просветительского общества «Орайин» и Албано-Удинской Христианской общины. Они пропагандирует историю и духовную культуру удин, готовят к изданию литературу и учебные пособия по удинскому языку, готовят к печати сборники удинского фольклора и рассказы удинских авторов – Георгий Кочаари, Яша Удин, А. Удиноглу, Майис Кочаари, Я. Дурмушари и др., а также поддерживают связи с удинами, проживающими за пределами своей исторической Родины.

Так кто же построил Великую Китайскую стену?

Что за странный вопрос? Стена в Китае, следовательно, китайцы ее и строили, это и с названия ясно, этому же и в школе учат. Строилась она для защиты от татаро-монгольских кочевников. Эти утверждения стали своего рода аксиомой, но давайте рассмотрим этот вопрос поближе, и окажется здесь множество несоответствий.

1. Архитектура.

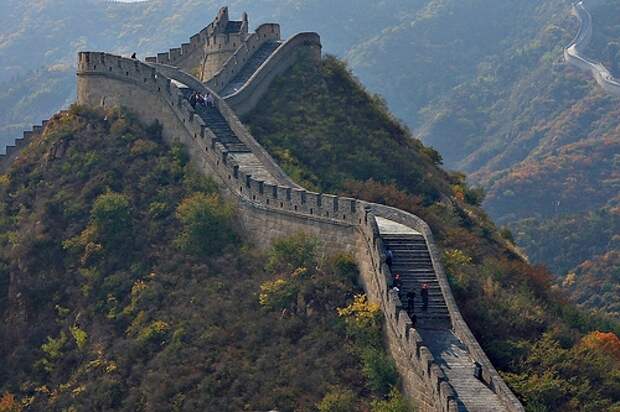

Специалисты, побывавшие внутри великой стены, обратили внимание на небольшие кучи камня, а это не что иное как то, что осталось от подлинной кладки, и пришли к единому мнению — ни такая кладка, ни такие камни никак не могли защитить никого не от каких набегов. Стену, которую мы видим в фильмах, стену на фотографиях, стену на которой свободно разъезжаются две упряжки – построили гораздо позже, в те времена, когда кочевникам уже было не до набегов и не до китайцев.

Специалисты, побывавшие внутри великой стены, обратили внимание на небольшие кучи камня, а это не что иное как то, что осталось от подлинной кладки, и пришли к единому мнению — ни такая кладка, ни такие камни никак не могли защитить никого не от каких набегов. Стену, которую мы видим в фильмах, стену на фотографиях, стену на которой свободно разъезжаются две упряжки – построили гораздо позже, в те времена, когда кочевникам уже было не до набегов и не до китайцев.

А теперь внимательно посмотрите на саму стену. Что она вам напоминает? А напоминает она оборонительные сооружения, которые возводились в Европе после 15 века. И предназначались такие сооружения для защиты от мощных осадных орудий, пушек в частности. А откуда у диких кочевников могли взяться пушки?

2. Кого и от кого защищала стена?

А теперь обратим внимание на бойницы. Не кажется ли вам странным, что бойницы обращены совсем не на север, откуда якобы совершались набеги. А обращены они совсем в другую сторону … на юг! Другими словами защищали от набегов со стороны Китая. Может быть допущена ошибка при реконструкции? Так нет. В сохранившихся фрагментах стены, которые не реставрировались, бойницы так же обращены к югу. Выходит действительно оборонялись от Поднебесной, но кто?

А теперь обратим внимание на бойницы. Не кажется ли вам странным, что бойницы обращены совсем не на север, откуда якобы совершались набеги. А обращены они совсем в другую сторону … на юг! Другими словами защищали от набегов со стороны Китая. Может быть допущена ошибка при реконструкции? Так нет. В сохранившихся фрагментах стены, которые не реставрировались, бойницы так же обращены к югу. Выходит действительно оборонялись от Поднебесной, но кто?

Некоторые историки допускают, что Великая стена была предназначена защитить Россию от Китая в период, когда обе страны договаривались о границе. На старых картах стена как раз и проходит по существующей на то время границе. Для примера возьмем карту Азии 18 века, которая была изготовлена в Амстердаме Королевской академией. Здесь с юга обозначен Китай, а с севера Тартария и граница между этими государствами проходит точно по стене, а именно по 40й параллели и стоит обозначение на французском языке – Muraille de la Chine, что в переводе означает «Стена от Китая» а совсем не «Китайская стена»

3. Что же это за стена?

И в заключение немного истории . Все источники, которые хранятся в Китае, утверждают, что основная часть Великой Китайской стены сооружена с 445 до 222 годы до нашей эры. А ведь в те времена татаро-монгольских кочевых племен попросту еще не было. От кого же тогда была необходимость обороняться? Да в принципе и обороняться-то было некому, так как в те далекие времена Китая тоже не существовало.

И в заключение немного истории . Все источники, которые хранятся в Китае, утверждают, что основная часть Великой Китайской стены сооружена с 445 до 222 годы до нашей эры. А ведь в те времена татаро-монгольских кочевых племен попросту еще не было. От кого же тогда была необходимость обороняться? Да в принципе и обороняться-то было некому, так как в те далекие времена Китая тоже не существовало.

Извините, небольшая неточность, Китая не существовало как единой страны. Было всего восемь маленьких государств, которые никак не могли построить такое грандиозное сооружение, да и незачем им было его строить. Китай начал объединяться в единое государство только в 221 веке до н. э. под руководством династии Цинь. Другими словами уже через год после того как основная часть стены уже была построена. Вот и выходит, что первую часть Великой стены строили совсем не китайцы.

Пойдем дальше. Стена строилась не сразу, а частями, да еще и через большие промежутки времени и продолжалось строительство почти до средины 17 века (все это взято из исторических источников Китая). Из всего вышесказанного вырисовывается удивительная картина, а именно – и остальные части стены строили не китайцы и построена она совсем не как оборонительное сооружение от племен с севера. Возникает вопрос – Так кто же на самом деле построил Великую Китайскую стену, и для каких целей?

А вот именно этот вопрос и остается загадкой.

ß

Вы можете соглашаться со сторонниками искусственности плит или верить профессионалам геологической науки. Но я предлагаю вам подумать самим - рукотворны ли плиты берега озера Шира в Хакасии. И для этого сделал небольшую подборку фактов из моей предыдущей статьи и добавил ряд доказательств, говорящих за искусственность плит.

Но сначала все же напомню суть спора.

Озеро Шира расположено в 160 км от Абакана и само по себе очень красивое, ему добавляет красоты не только природа, но и набережная, состоящая из каменных плит. Геологи утверждают, что это застывшая глина и ил со дна древнего моря. Тут спорить не буду. Видимо так оно и есть. Согласно геологии, это девонские красноцветные песчаники субгоризонтального залегания. Но не факт, что эта глина в виде плит не была уложена здесь определенным образом неизвестными строителями чего-то древнего.

Потому что все плиты, хотя и подвержены значительной эрозии, одной определенной толщины. А так бы не было, будь это природное образование. Ведь ил скапливается, заполняя ямы и смываясь с бугров, присутствующих на дне. Да, верхняя поверхность будет ровной. Но нижняя точно нет. И сам слой будет где-то толще, где-то тоньше, причем заполняя рельеф дна, в таком виде и остается, высыхая. Один только этот факт говорит в пользу рукотворности плит.

Помню еще из детства, когда однажды случился сильный ливень и наш ручей, протекавший в низине, вышел из берегов, снося все на своем пути и оставляя тонны ила на огородах соседей. Когда все закончилось, взрослые принялись за уборку, а мы играли, что-то строя из ила. Кто домики, кто стены. Набираешь в спичечную коробку мокрый ил, выкладываешь на солнце кирпичики и ждешь, когда высохнут. Эх, и интересно нам было тогда... Но остались воспоминания и о том, что где-то снимали тонкий слой в одну лопату, а где-то приходилось нагружать несколько тележек.

Так что думаю, такой ровный слой как на озере Шира получиться у природы не мог. Могу ошибаться. Поправьте, только обоснованно. К тому же такие плиты есть и на дне озера, что было выявлено Коваленко в 2016 году. Следовательно, самостоятельно потрескаться пласты не могли, ведь высохнуть в воде невозможно.

Следующий факт. Плиты выложены на грунтовой подложке. Значит ниже плит ила не было. А ведь море было там не один год, как утверждают геологи. Опять не сходится. Обычно так делают, когда строят дороги. Тут конечно только предположение. Но другой факт - ровные трещины и ровные торцы плит.

Почему они такие? Ведь мы знаем, что мокрая грязь, когда высыхает, лопается таким образом, как на следующей картинке, а совсем не по прямым линиям.

Однако геология рассказывает, что трещины образуются при диагенезе осадочных толщ или при остывании магматических пород, затем на них накладываются тектонические разнонаправленные силы. В одном и том же слое на разных участках трещины могут быть, а могут и не быть. Могут быть со смещением или без оного. Но наука нисколько не сомневается, что перпендикулярные трещины есть. Особенно в таких достаточно хрупких породах как песчаники.

Кому верить? Своим глазам или науке? Наука может обосновать все, и это неплохо. Но всегда ли она бывает права? В данном случае я верю глазам, потому что существующая площадка на западном берегу больше похожа на рукотворную укладку блоков и создание ровной поверхности. Для чего? Самый интересный вопрос. И на него дает ответ исследователь озера Шира - профессор кафедры конструкций летательных аппаратов и двигателей Института гражданской авиации Сибирского государственного аэрокосмического университета Геннадий Коваленко. Он сторонник теории палеоконтакта и предполагает, что плиты - это своеобразный космопорт.

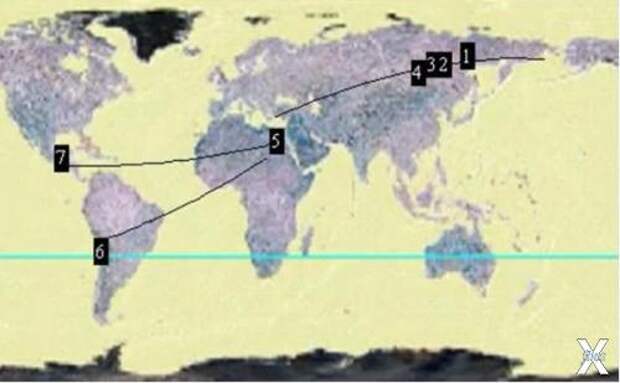

В своей статье "Палеокосмическая трасса на планету Земля" он пишет, что на земной поверхности в древности были построены ориентиры, видимые из космоса. И увязывает с этим пирамиды Египта, плиты Хакасии, фигуры острова Пасхи и другие мегалитические сооружения. В целом интересно, но статью пересказывать не буду. Кто захочет, может посмотреть по ссылке под картинкой. Вот такая трасса, он предполагает, существовала. Причем сюда удивительным образом вписывается падение Тунгусского метеорита...

Коваленко считает, что самые древние следы трассы находятся в районах Якутии, Тунгуски (1) и Хакасии: 2 - это Красноярские столбы, 3 - Паласово железо, 4 - Ширинские озера, 5 - пирамиды Гизы.

И трудно с ним не согласиться, когда видишь, как именно сделаны плиты. Но у меня есть своя версия, хотя и не сильно отличающаяся от предположений Коваленко. Думаю, что это не столько космопорт, сколько обычный аэродром. Хотя и довольно древний. И да, созданный не нашей цивилизацией. Возможно в то время, когда согласно Ведам люди летали на виманах.

Почему ничего не осталось от сопутствующих аэропортам сооружений? Обычно это спрашивают оппоненты, считая, что от древней цивилизации должны были остаться кучи хлама, а остались только безмолвные камни. Но для меня ответ на этот вопрос достаточно прост. Во-первых, прошло прилично много времени, а во-вторых, все остальное разобрали на свои нужды пришедшие в эти места гораздо позже люди. И в подтверждение моих слов представляю вам остатки военного аэродрома поселка Смирных на Сахалине.

Строили его еще японцы для Императорской армии до второй мировой и назывался он Кетон. А с 1994 года стал одной из заброшек. Сейчас там практически ничего не осталось. Только ангары с оторванными дверями, которые видимо еще не все успели утащить на металлолом, и отличная взлетная полоса, очень напоминающая плиты берега озера Шира.

Стоит ли бояться самых эгоистичных знаков зодиака?

Мы живем в век, когда астрология, эта древнейшая из наук познания человека, как неотъемлемой частицы Вселенной, переживает небывалый подъем. Сегодня, например, трудно найти европейца, кто совсем не верит, не интересуется влиянием звезд и космоса на характер человека, его судьбу.

Например, в числе последних астрологических новостей названы самые самолюбивые знаки Зодиака. Оказывается, Тельцы, Весы, Скорпионы и Козероги – настоящие эгоисты. Эти люди думают только о себе, никогда не интересуясь переживаниями других. А Козероги, если верить астрологу Самарпите Яшасвини, еще и не способны прощать других.

Как же в этом случае жить-то, строить отношения и даже заключать браки, интересуются комментаторы к этой новости, если одна треть людей – эгоисты? Может, поэтому в нашем мире столь много равнодушия и жестокости?

Если ваш партнер по бизнесу, супруг подпадает под один из обозначенных жестоких знаков зодиака, советуют другие, не переживайте. Вспомните, что ученые уже давно доказали, что за три тысячи лет, с тех пор, как были сформированы астрологические знания о знаках зодиака, на основе которых строятся современные гороскопы, много изменилось на небе. Например, Солнце проходит зодиакальные созвездия совсем в иные дни, чем несколько тысячелетий назад. А потому Стрелец стал Змееносцем, Овен – Рыбами и так далее.

А вот ведущие мировые астрологи уточняют, что не нужно путать астрологию, эту древнейшую звездную науку, с гороскопами, публикуемыми в различных газетах, журналах и интернете. Такие публичные гороскопы имеют скорее развлекательный характер, чем научный подход. Более того, в этих «астрологических» предсказаниях и рекомендациях саму астрологию нередко смешивают с магией и гаданием.

В то время как астрология – это наука, точная и многогранная. И, опираясь на нее, представление о каждом конкретном человеке, прогноз о его судьбе можно сделать только на основе многих данных, в числе которых основополагающим является точное время рождения (до минуты). Знак зодиака при этом играет второстепенную роль, если не сказать большего – он здесь ни при чем.

Вот почему сегодня видные бизнесмены, политики, кто строит свою жизнь и взаимоотношения с этим миром на основе этой древнейшей науки о человеке, пользуется услугами личных астрологов, которые состоят в их бизнес-команде. И уж никак не прислушиваются к гороскопам, столь популярным в СМИ.

Свежие комментарии