А расхитителям гробниц невзрачные черепки или старые кости не нужны — ведь на кону уникальные предметы искусства и древней роскоши. Юлли Улетова рассказывает по случаю Дня археолога о том, как и почему копатели прошлого постепенно брали на вооружение практики, без которых не обходится сегодня никакой уважающий себя археолог.

К тому, что даже мелочи материальной культуры прошлого могут иметь познавательную ценность, мир пришел далеко не сразу. Увлечение древностями в Европе стало особенно популярным в эпоху Возрождения.

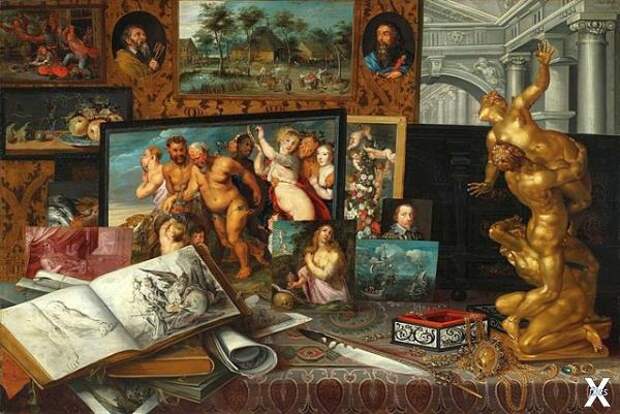

Антиквары (термин взят из древнеримской жизни) в XIV-XV веков систематизируют накопленные знания о прошлом, разыскивают и составляют каталоги древних письменных источников, переводят их на европейские языки, сопоставляют старые и новые сведения о различных областях жизни, коллекционируют монеты, картины и книги.

Гуманисты, помимо литературных памятников древности, проявляют интерес и к другим следам сгинувших в веках цивилизаций: так, например, Петрарка путешествовал по Европе в свите папского кардинала, изучая людей, культуру, архитектуру, переписывал древние тексты, собирал монеты. Да и сами главы святого престола — Папы Римские — питали глубокий интерес к древностям. Ватиканские музеи основаны Папой Юлием II в начале XVI века и сейчас крупнейшее в мире.

Не менее знаменита своими антикварными коллекциями и флорентийская династия Медичи. Начало собиранию художественных ценностей положил отец Козимо Старшего — Джованни ди Биччи, сколотивший состояние на банковском поприще. Его сыновьям досталось огромное финансовое состояние, которое они приумножили — а коллекционирование изысканных предметов искусства позволяло представителям рода Медичи подчеркнуто продемонстрировать всей европейской аристократии свою образованность и тонкий вкус.

Интересы Медичи одним только римским наследием не ограничивалось: Козимо Старший, например, серьезно интересовался культурой этрусков — народа, который обитал на севере Италии в I тысячелетии до нашей эры — при нем в коллекцию Медичи поступили знаменитые Минерва и Химера из Ареццо и древнеримская статуя Авла Метелла.

Вся эта страсть Возрождения к древностям имела чисто описательный и накопительный характер. Древность копали, чтобы разнообразить домашние интерьеры и продемонстрировать тонкость своего вкуса. Лопаты оставались орудием обогащения — для кого-то буквального, для кого-то символического.

Карьер антиков

Когда начинается эпоха Просвещения, интерес к античности в разных ее проявлениях становится обязательной склонностью любого образованного человека.

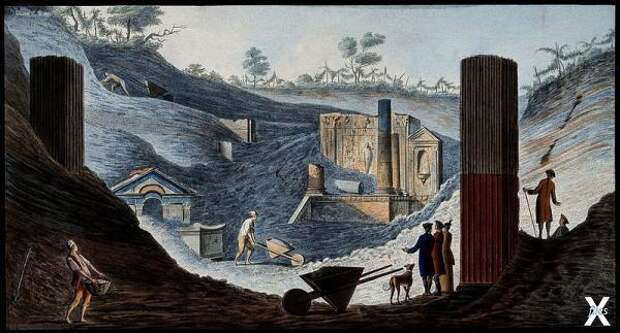

Мы уже рассказывали о том, как династия неаполитанских Бурбонов в XVIII-XIX веках превратила Помпеи и Геркуланум в карьер по добыче антиков, которые так славно украшали покои королевских дворцов. Именно антики были целью раскопок, которые зачастую проводились совершенно варварскими методами. Для Помпей и Геркуланума их раскопщики избрали так называемую «систему тоннелей», обусловленную свойствами вулканических отложений над этими городами.

С культурным слоем копатели не церемонились: тоннели ломали стены домов, уродовали и уничтожали фрески. Находчики забирали только целые и красивые вещи — археологи последующих поколений находили в уже раскопанных при Бурбонах местах брошенные, испорченные извержением или просто невзрачные предметы древнеримского быта. Их предшественников они не заинтересовали — интерьер подобным не украсишь.

Об ответственном отношении к месту раскопок говорить не приходилось. Грунт, вынутый из очередного тоннеля, высыпали в заброшенные проходы. Из настенных росписей вырезали отдельные портреты, сюжетные панели, просто понравившиеся или хорошо сохранившиеся фрагменты.

«Археологами» у Бурбонов, которые тогда контролировали Неаполь, выступали чаще всего заключенные, которые могли работать скованными — на всякий случай. Работа копателей была очень трудной. Например, в Геркулануме слой вулканических отложений настолько мощный (до 25 метров) и твердый, что его приходить вырубать. Очищать от этого грунта последовательно всю территорию древнего города никто не собирался. В толще этих наслоений с современного XVIII века уровня земли пробивали вертикальные штольни, пока не доходили до чего-то интересного — древней стены, например.

Затем от колодца рыли в разные стороны тоннели высотой до двух метров, шириной метр-полтора. Помимо трудностей в этой работе было немало и опасностей. Район вокруг Везувия сейсмически активный, здесь нередки землетрясения — тоннели часто обрушивались. Воздух внутри был и так неважный, но куда страшнее были выходы удушающих газов. Никакой выгоды от этого тяжелого труда рабочие не имели и никакого желания выполнять ее качественно у них, разумеется, не было. Работами руководил военный инженер по фамилии Алькубьерре.

Находки оценивал лично король Карл VII — достаточно ли они хороши для его светлого взора. Если предмет был приятен глазу короля, то куратор раскопок Камилло Падерни с предосторожностями отвозил находку в королевский музей. Остальное, как правило, автоматически становилось ненужным хламом. Никаких записей о раскопках никто не вел, отметок о местах находок не оставлял, внимания к отрытым пространствам не проявлял.

Через пару дет Алькубьерре пришлось покинуть свою должность, передав бразды правления раскопками в Геркулануме Пьеру Барде де Вильнёву. Казалось бы, мало что может измениться в методах поиска сокровищ для короля. Но, как мы видим с расстояния в триста лет, первые «проблески» археологии — это всегда личная инициатива.

В монотонном цикле «копаем—находим—копаем—находим» появляются дополнительные процедуры, которые начальник раскопок берет на себя. Решения де Вильнёва не проводятся ни под каким знаменем Просвещения: офицер просто решает, что целесообразнее копать вдоль улиц, чтобы меньше навредить древним стенам и легче находить входы в дома. А чтобы разобраться, где, собственно, пролегают эти улицы, пришлось рисовать планы расположения и направления тоннелей, указывать на них обнаруженные здания. А затем, само собой, пришла и мысль составлять планы этих домов.

Около четырех лет работы в Геркулануме сопровождались подобной «ненужной бумажной работой» — вплоть до возвращения Алькубьерре, который тотчас ее отменил, придумав, правда, взамен новую бюрократическую повинность: фиксировать, где и какие предметы были найдены.

Первые дни Помпеи

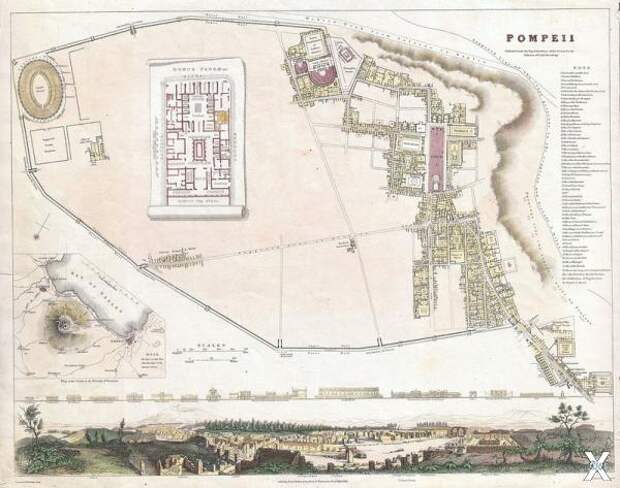

Через несколько лет «карьер антиков» на месте древнего Геркуланума иссяк, и Алькубьерре решил попытать счастья в другом месте — у городка Чивита, где, по слухам, тоже находили какие-то древности. Так в 1748 году начались раскопки Помпей.

Правда, до «археологичности» им все еще было очень далеко. Метод Алькубьерре особенно не изменился: выбрать точку на местности, выкопать колодец, а затем — тоннели в стороны. Но оказалось, что извержение Везувия 79 года, похоронившее Помпеи, оставило после себя здесь не 25 метров твердого грунта, а лишь около 10. Остальное составляли легкие сыпучие лапилли — вулканическая пемза. Рыть в Помпеях было намного легче, чем в Геркулануме.

Алькубьерре ведет раскопки в Геркулануме, Помпеях, еще в нескольких местах, откуда приходили вести о находках древних артефактов. Его военная карьера тоже не стоит на месте — все меньше времени остается на контроль за раскопками. Поэтому в Геркулануме появляется новый полевой начальник — швейцарец Карл Вебер, также военный инженер. Он несколько лет работает одним из помощников Алькубьерре, теперь у него есть шанс тоже продвинуться по служебной лестнице.

Веберу нужно регулярно отчитываться перед оказавшим ему доверие начальством. Он с этим справляется настолько хорошо, что помогает заодно и еще не возникшей науке. Офицер продолжает вести обычную документацию — учет рабочих, инструмента, объемов работ, количества находок, управляет снабжением своей маленькой землеройной армии и пишет регулярные отчеты для Алькубьерре. А также берет на себя нелегкий труд приведения документов предшественников в порядок и начинает документировать, по мере возможности, свою деятельность. Так у раскопок появляется вполне систематический «бумажный след».

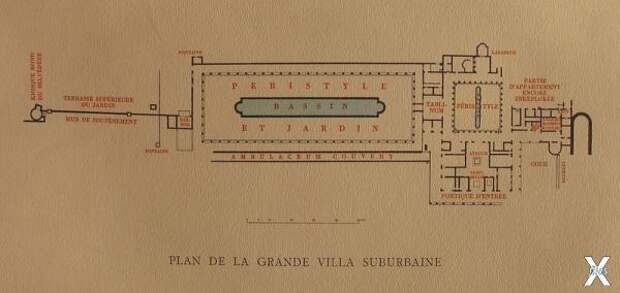

В этом же, 1750-м, году под Геркуланумом копатели совершают потрясающее открытие — находят древнеримскую виллу. Все работы на ней Карл Вебер скрупулезно документирует. Несмотря на то, что единственным методом ее исследования продолжают оставаться тоннели, и вилла до сих пор полностью не раскопана, Вебер записал и зарисовал все настолько полно, что эти сведения до сих пор используют археологи и историки.

Никакой археологии все еще не существует, но обычный военный инженер уже рисует планы тоннелей, шахт и обнаруженных помещений и ведет детальный учет находок на вилле, куда вносит их описания, размеры и местоположение при открытии.

Не будучи специалистом по древнеримской архитектуре, Вебер сообразил, что определенного вида мозаики могут указывать на пороги дверных проемов. Он отмечает на планах, какие места, по его мнению, нуждаются в дополнительном исследовании и кое-где даже указал предполагаемые функции помещений, которых коснулись тоннели.

Потрясающей находкой стала внушительная папирусная библиотека хозяина виллы. Из-за этого открытия оно получило название Вилла Папирусов. Можно считать этот момент зарождением новой научной дисциплины — папирологии.

В Помпеях к этому времени открывают Виллу Цицерона и амфитеатр — правда, надежд на ценные артефакты оба сооружения не оправдали. Зато на Вилле Папирусов обнаружилась внушительная коллекция скульптуры — мраморной и бронзовой. Король мог быть доволен работой Алькубьерре.

Следующие знаковые «остановки» в раскопках Помпей — Владение Юлии Феликс и Вилла Диомеда. Несмотря на трехлетние раскопки и богатые находки в первом доме, после извлечения всего ценного его засыпают грунтом обратно. Но все, что происходило в течение этих раскопок, скрупулезно задокументировано Карлом Вебером, который курирует и Помпеи.

Помощник Алькубьерре и Вебера по раскопкам в Помпеях, итальянец Франческо Ла Вега, разделяет взгляды швейцарца на важность записей, планов, чертежей, рисунков и описаний. После смерти сначала Алькубьерре, а затем и Вебера в начале 1760-х годов именно на его плечи ляжет ответственность за дальнейшие раскопки римских городов, погребенных извержением Везувия.

Слоеная Троя

К концу XVIII века в методах раскопок Помпей произошло столько изменений, что, пожалуй, именно это время можно считать переломным для взглядов на изучение материальной культуры древности. Раскопанные дома перестали засыпать после извлечения антиков, грунт не перемещается внутри зоны раскопок, а вывозится за их территорию, не подошедшие для королевского музея находки демонстрируют редким высокопоставленным гостям (свободного доступа на раскопки нет), предпринимаются даже попытки реставрации раскопанных домов.

Франческо Ла Вега подает новому королю — Фердинанду IV — проект нововведений (экспроприация частной земли над древним городом в пользу короля, экскурсионные маршруты на раскопанной территории). Но время для таких резких изменений еще не пришло — Помпеи остаются лишь источником пополнения художественных коллекций Бурбонов.

В самом конце XVIII столетия Неаполитанское королевство вступает в войну с Францией, и потому в январе 1799 года в Неаполь входит французская армия под командованием генерала Шампьонне — тот проявляет неожиданный интерес к Помпеям, благодаря чему раскопки там продолжаются.

После краткого периода возвращения испанской династии в Неаполь, французы вновь захватывают королевство, и руководителем раскопок в Помпеях назначен Микеле Ардити — не археолог, но весьма образованный и эрудированный юрист с большой склонностью к истории.

Следующие 30 с лишним лет археологическое исследование всего региона вокруг Неаполитанского залива — его забота. Разработан комплексный план изучения следов древних культур от Кум до Пестума. В Помпеях планомерно и тщательно раскапывают участки полностью, используя сначала конвейерную выемку грунта корзинами, а потом и с помощью вагонеток. Документирование любых работ в этой сфере становится практически обязательным.

Французская королева Неаполя — сестра Бонапарта Каролина, жена нового короля Иоахима Мюрата. Она женщина деятельная, просвещенная и весьма вовлечена в процесс освобождения Помпей от груза тысячелетий. Верная гуманистическим традициям, она ведет обширную переписку с представителями других правящих домов, известными просветителями и учеными, приглашает на раскопки художника и инициирует подготовку большого иллюстрированного труда по результатам полувековых работ.

И хотя испанская династия Бурбонов возвращает себе неаполитанский трон уже в 1815 году, значительно сокращает финансирование раскопок, сворачивает многие проекты Ардити и его преемников на посту руководителя Помпей, хаос кладоискательства уже переродился в археологию. Дальше позиции научного подхода к любым раскопкам будут только укрепляться.

Полевые исследования в Помпеях, Месопотамии и Египте производят впечатление на весь просвещенный мир. Во второй половине XVIII века раскопками древних городов занимаются одновременно и профессиональные археологи, и самоучки-энтузиасты.

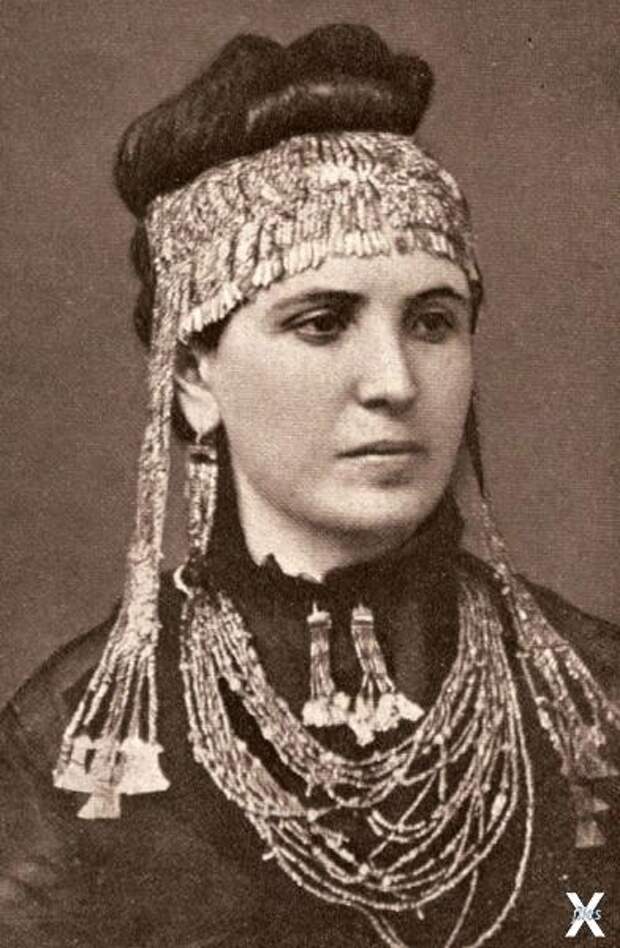

В 1870-е годы уже ищет гомеровскую Трою на турецком холме Гиссарлык Генрих Шлиман. Начав с глубокой (в 15 метров) траншеи через участок раскопок, в дальнейшем он пришел к более щадящим способам снятия грунта. Не будучи ни инженером, ни археологом, он, тем не менее, рисовал чертежи и планы раскопок, отмечал места и глубину обнаружения находок и даже публиковал в газетах сообщения о своих работах. Правда, в жертву своей увлеченности гомеровской эпохой он часто приносил слои и находки других исторических периодов (вспомнить хотя бы «Клад Приама»).

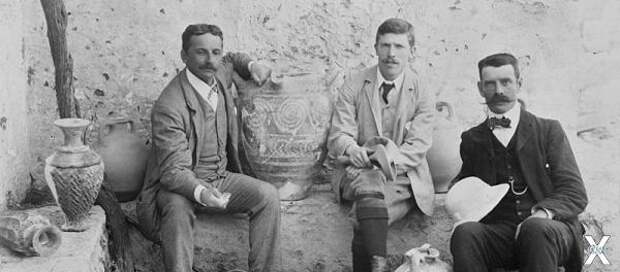

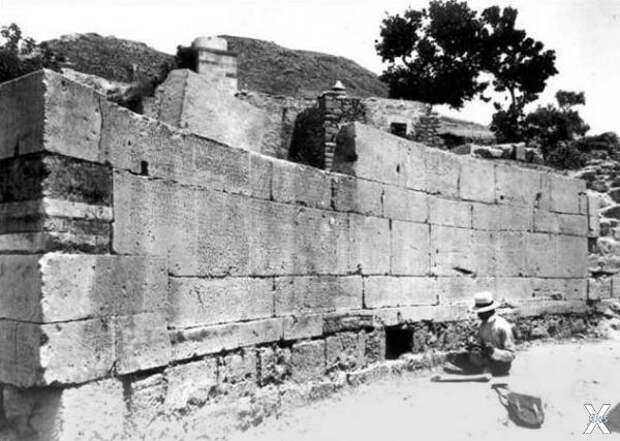

В первой трети XX века британский историк Артур Эванс, тоже археолог-самоучка, самозабвенно копал дворец легендарного царя Миноса на Крите — его помощник археолог Маккензи вел полевые дневники, писал отчеты о раскопках, оставив на долю Эванса более великие свершения вроде довольно спорной реконструкции Кносского дворца.

Результаты их деятельности настолько грандиозны, что может показаться, будто эпоха археологов-дилетантов продолжается, но это совсем не так. Шлиману в Трое помогает молодой немец, архитектор Вильгельм Дёрпфельд, только закончивший работы в Олимпии. А на Крите, не так уж далеко от Кносса, в Фесте работает экспедиция не менее молодого итальянского археолога Федерико Хальбхерра.

Дёрпфельд считается пионером применения стратиграфии в раскопках. Так в археологии называется порядок напластования культурных слоев и иных отложений. Изучение их последовательного нарастания, например, на поселении, позволяет (вкупе с археологическим контекстом) установить относительную датировку слоев.

На раскопках Гиссарлыка эти слои именовались Троя IV, Троя III, Троя II, Троя I — чем ниже слой, тем он древнее. Шлиман это понимал и вел документацию, привязывая эти слои к периодам или «городам» (то есть, Трое разных эпох). Дёрпфельд внес в этот метод усовершенствования — точность измерений (например, Шлиман указывал лишь расстояние от края холма до раскопа и глубину от поверхности) и графическое отображение комплекса отложения слоев, — а позднее и уточнил всю стратиграфию Трои.

К концу XIX века археология наконец получает целый набор методов, позволяющих наиболее точно отобразить открытый памятник в документах, что в дальнейшем позволяло работать с этими данными гораздо эффективнее.

Например, немецкий археолог Фридрих Вильгельм Эдуард Герхард, раскопавший этрусский некрополь в Вульчи, установил хронологию расписной керамики. А британский археолог Флиндерс Питри, начинавший работу в Египте, указал на значение всех без исключения фрагментов керамики, включая даже самую простую. Устоялась сетка квадратов с бровками, которые позволяли точнее фиксировать все обнаруженное на раскопках. Послойное снятие грунта становится нормой.

В дальнейшем занятия археологией становятся все более профессиональными. Любые раскопки требуют применения одобренных сообществом методик, которые в то же время постоянно совершенствуются. Изобретение, распространение и удешевление фотографии значительно повысило качество фиксации и расширило возможности документирования работы.

Строже становятся нормы реставрации и реконструкции древностей — как находок, так и архитектурных памятников. Государства одно за другим принимают законодательства по охране исторических ценностей. Скорость обмена информацией в профессиональной среде растет, чему способствуют и регулярные научные публикации об археологических исследованиях.

В подавляющем большинстве европейских стран раскопки без разрешения государственных органов запрещены законом. В России заниматься раскопками может только тот специалист, что получил на эти действия документ государственного образца — так называемый открытый лист.

Все остальные раскопщики, как бы, по их мнению, они хорошо не раскапывали «то, что не нужно государству», находятся вне закона. К сожалению, техническое оснащение «черных копателей» (язык не поворачивается называть их «черными археологами») зачастую лучше оборудования в официальных экспедициях, да и действия свои они благоразумно не афишируют. И хотя многие из них знакомы с историей и археологией региона, в котором «работают», а также обладают навыками профессионалов, считать их археологами нельзя.

Приборы управления НЛО

В сеть попали архивные кадры, на которых видны приборы управления и внутренние элементы из кабины НЛО, разбившегося в 1947 году в Розуэлле, штате Нью-Мексико.

Достоверность видео не вызывает сомнений, однако вопросов здесь больше, чем ответов… Возможно пришельцы управляют своими кораблями силой мысли? Можем ли мы применять подобные технологии сегодня?

Чужие — среди нас. Мексиканский палеоконтакт. Эль Торо. Ацтлан. Андрей Жуков

Чужие — среди нас. Мексиканский палеоконтакт. Эль Торо. Ацтлан. Андрей Жуков. Эксклюзивный материал,

Видео:

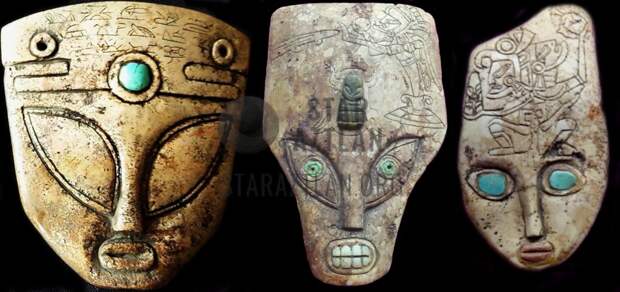

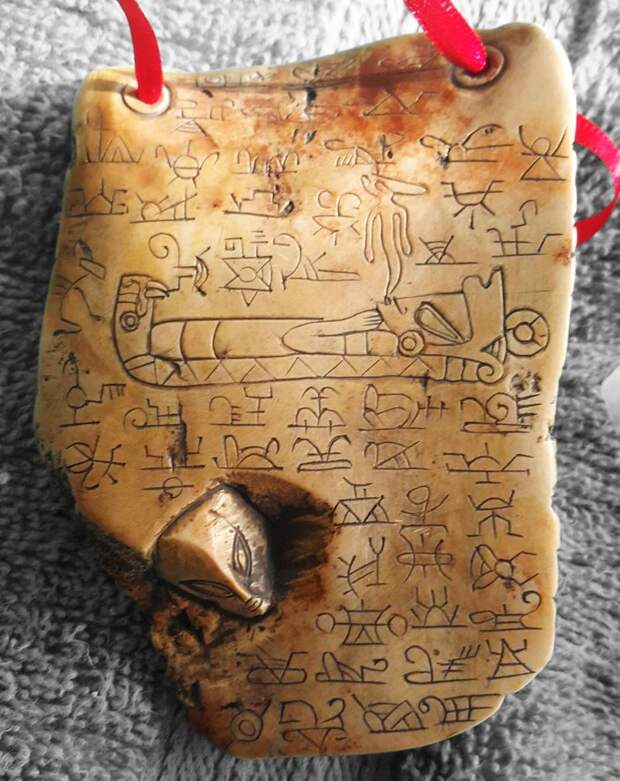

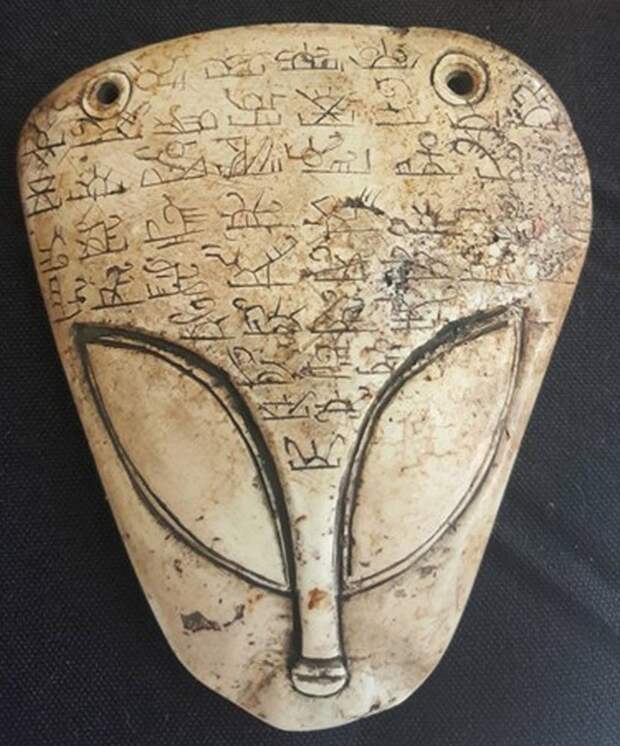

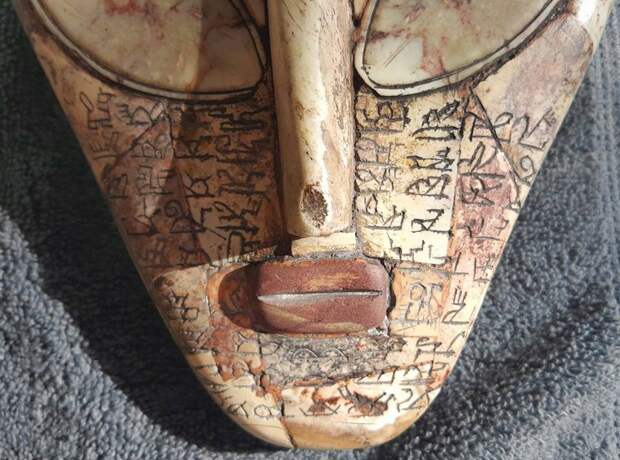

20 000 уникальных артефактов находятся в частных коллекциях Мексики, США, Европы, теперь и России.

Кандидат исторических наук, исследователь древних цивилизаций Андрей Жуков, собирая материал для будущей книги, в очередной раз посетил Мексику. Объехав несколько штатов, он изучил 8 коллекций артефактов, которые совершенно не вписываются в версию официальной истории, отсутствуют в музеях, археологической литературе и интернете.

Кто и зачем в огромных количествах изготавливал статуэтки пернатых змеев, летающих тарелок, людей с изменёнными черепами? Чем объяснить такой объём работы?

Почему тысячи найденных в курганах скульптур изображают гибридов – потомков скрещенных браков между «чужими» и людьми? Почему именно эта тема является основной в коллекциях? Как объяснить странную археологическую находку – инопланетный удлинённый череп с миндалевидными глазами? Попадёт ли в Россию 120-сантиметровая скульптура гибрида, выполненная из белого нефрита?

Почему официальной науке проще объявить находки новоделом или считать несуществующими? Как холмы с «инопланетными» артефактами берут в частную собственность? Кто ведёт охоту на археологов, нашедших уникальные статуэтки?

Андрей Жуков. Мексиканский палеоконтакт. Часть II.

Видео:

Кандидат исторических наук, исследователь древних цивилизаций Андрей Жуков, в очередной раз побывавший в Мексике, продолжает знакомить нас с эксклюзивным материалом, которого в нашей стране никто не видел. За 18 прошедших лет на территории Мексики были собраны тысячи необычных находок, связанных с темой инопланетного присутствия. Изучением этого феномена сегодня занимаются мексиканские общественные организации и коллекционеры. Для мексиканцев поиски прародины – один из аспектов национальной идеи, а исследователи из других стран впервые знакомятся с уникальным, не имеющим аналогов материалом.

Какой системой письма пользовались прилетавшие на Землю гуманоиды? Возможно ли расшифровать инопланетную систему письма, если аналогов ей нет в мировой истории? Почему каменные книги находят только на холме Эль Торо в Мексике? Почему артефакты, найденные ещё 80 лет назад, стали доступны исследователям лишь в последние годы? Как объяснить причудливые формы найденных каменных табличек? Что каменные книги рассказывают о глобальных катастрофах и приближении комет? Как много подобных табличек до сих пор скрывается в земле? Какие ещё загадки хранит древняя история Мексики?

Герб Мексики (Мехико основана на месте, где мешики-ацтеки — гибридная раса людей и чужих, вышедших из местности близ горы Эль Торо, увидели орла раздирающего змею)

Ангел приносит в дар чужим ребёнка-гибрида.

Американец обнаружил возле дома «бессмертное существо»

Житель штата Вирджиния (США) пришел в ужас от обнаруженного им существа, которое оказалось рядом с его домом. Мужчину привлек странный окрас огромного червя, а также его голова, которая напоминала молот. Длина существа составляет примерно 30 сантиметров. Об этом сообщает esoreiter.ru со ссылкой на телеканал «360».

Когда американец вышел из дома и обнаружил длинного червя, то решил, что это обычная змея, но имеющая столь яркий окрас. Когда же он повнимательней изучил находку, то решил вызывать специалистов службы по борьбе с вредителями. Однако те тоже не смогли ничем помочь, просто развели руками. Работники службы сообщили, что впервые в своей практике видят такое существо. Червя передали для изучения техасским ученым.

Позднее эксперты сообщили, что житель Вирджинии наткнулся на червя из рода Bipalium. Помимо необычной головы у существа имеется еще одна необычная особенность – оно бессмертно, то есть его практически невозможно убить.

Если червя лишить головы, у него отрастет новая, причем у нее уже будет новый мозг. Причем, остальные части тела существо также с легкостью отрастит. Ученые считают, что это существо единственное на Земле, которое поистине можно считать бессмертным.

Свидетели о произошедшем

В некоторых источниках сообщается о том, что около 8 часов утра 28 апреля 1961 года, то есть всего через несколько дней после легендарного полета Юрия Гагарина, люди, проживавшие неподалеку от Корбозера, небольшого ответвления Онежского озера, увидели в небе объект округлой формы, который двигался низко над землей. Внезапно объект сменил траекторию, срезав угол, ударился о грунт, но катастрофы не последовало. Объект продолжал лететь и вскоре скрылся из виду. Однако М.Б. Герштейн, автор «Энциклопедии НЛО», утверждает, что местные жители, опрошенные сотрудниками милиции, наоборот, показали, что ничего подобного они в то утро не наблюдали.

Необъяснимые явления последовали уже после обнаружения «последствий виража НЛО». Нашел их в тот же день лесник В.М. Бродский. Он немедленно поставил в известность военных и КГБ. На Корбозеро прибыли саперы Ленинградского военного округа, включая специалиста по разминированию В.И. Демидова, а также водолазы со всем необходимым оборудованием. Судя по всему, перечисленные лица появились на месте только спустя несколько суток, потому как жители, в особенности женского пола, сообщили милиционерам о том, что в течение двух ночей после того, как Бродский сделал свою сенсационную находку, слышали со стороны озера грохот, напоминавший шум авиационных двигателей.

Находка лесника и ее исследование

Никакого неопознанного летающего объекта на дне Корбозера водолазам обнаружить не удалось. Но экспертам хватило работы и без этого. Дело в том, что без всякого взрыва на берегу озера образовался кратер длиной 27 метров, шириной 15 метров и глубиной около 3 метров. Один конец ямы почти касался водоема, продолжением же ее служила огромная полынья, пробитая неизвестным предметом в озерном льду. На дне оказалась земля и участки мерзлого дерна, которые лежали узкими и длинными «дорожками». Также специалисты заметили, что в полынье плавало совсем мало льда. Скорее всего, удар был таким быстрым и сильным, что лед попросту не поднялся на поверхность, а был прижат ко дну.

По словам Андрея Сульдина, автора издания «История СССР», в яме эксперты нашли маленькие черные шарики, окрашенные снизу в ярко-изумрудный цвет. Собранные «зерна» отправили на анализ. Оказалось, что те не разрушаются ни в серной кислоте, ни в ее смеси с плавиковой кислотой. Из «зерен» удалось лишь получить порошок (вообще шарики легко растирались просто между пальцами), который, впрочем, тоже не растворялся даже в соляной кислоте. Ленинградские химики однозначно заявили, что подобные шарики имеют неприродное происхождение, а могут быть произведены только при высокотемпературных процессах.

Выводы экспертов и последствия «аварии НЛО»

Исследователи пришли к выводу, что неопознанное тело на большой скорости столкнулось с землей, вырвало мерзлый грунт, часть которого и была обнаружена в воде. Затем объект (скорее всего, цилиндрической формы) пробороздил дно Корбозера, не только оставляя за собой характерный след, но и толкая перед собой грунт, образовавший вал высотой около 1,5 метров. Версию о метеорите исключили сразу, как, впрочем, и версии о взрывном устройстве и о самолете-шпионе. Специалисты оказались в затруднительном положении. Тем более, что анализы изъятых черных шариков, а также грунта и воды не показали никаких отклонений от нормы. Даже уровень радиации был в пределах допустимого. Тайна Корбозера так и не была раскрыта.

Но невероятные происшествия на этом не закончились. В 1970 году на место «аварии НЛО» приезжал уфолог Ю.М. Райтаровский, который заметил, что воронка буквально утопает во всевозможной растительности. Через 8 лет там же побывала экспедиция под руководством Э.С. Горшкова. Члены экспедиции, как и Райтаровский, обратили внимание на буйную флору. Собственно, в то время кратер уже был полностью поглощен лесом. И это при том, что котлован, оставшийся от какой-то постройки еще довоенных лет отлично просматривался. В 1979 году, когда на Корбозеро снова наведался специалист по разминированию В.И. Демидов, было взято еще несколько проб воды, но опять ничего аномального обнаружено не было.

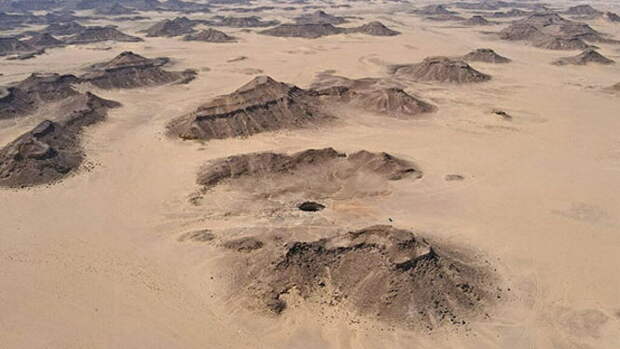

Адский колодец в Йемене — таинственное чудо природы

На востоке Йемена находится малоизвестное чудо природы, который среди местных жителей получил название «Колодец ада». Этот таинственный колодец издавна окружен тайнами и рассказами о демонах.

Колодец Бархаут представляет собой гигантскую дыру в пустыне провинции Аль-Махра шириной около 30 метров и глубиной до 250 метров. Местные легенды говорят, что создан он был в качестве тюрьмы для демонов. И эта его репутация в какой-то степени поддерживается исходящими из его глубины отвратительными запахами.

Даже официальные власти страны не могут сказать, что же находится на дне этого колодца. «Он очень глубокий — мы никогда не доходили до дна этого колодца, так как там мало кислорода и нет вентиляции», — пояснил генеральный директор управления геологической разведки и минеральных ресурсов Махры Салах Бабхейр.

Внутрь колодца солнечный свет проникает лишь на небольшую глубину и поэтому, находясь на его краю, увидеть что находится внутри невозможно. Можно заметить лишь птиц, которые время от времени то залетают в глубины колодца, то вылетают из него. Снять видео тоже не получается. К тому же местное суеверие гласит, что находиться рядом с колодцем опасно, ведь все, что находится рядом с ним, может просто засосать в него.

Веками про колодец ходят истории, в которых говорится о загадочных и, безусловно, злобных существах, обитающих в колодце. Местные жители до сих пор стараются вообще избегать разговоров про адский колодец и уж тем более посещать его. Они уверены, что эта ужасающая пропасть угрожает жизни на всей Земле.

Как бы то ни было, изучить колодец ученым еще только предстоит. И никто не может сказать, какие тайны при этом им могут открыться.

Свежие комментарии