Невероятные показания пленных немцев

«Согласно показаниям военнопленного, на вооружение германской армии поступает…» - можете продолжить эту фразу как душе угодно, не ошибётесь. Новейший сверхтяжёлый танк, бомба, убивающая разрывом сердца, пистолет, стреляющий любыми патронами, самоходный крейсер-киборг, боевой эльф родом с одного из миров нордического Иггдрасиля.

Что только не рассказывали пленные наци за банку тушёнки!..

Быль да сказки вундерваффе

Условия в советских лагерях военнопленных были известные. Конечно, получше участи, которая ждала красноармейцев в немецком плену, но ненамного. Все захваченные вражеские солдаты по умолчанию попадали в ведомство НКВД, или, точнее, УПВИ — Управления по делам военнопленных и интернированных. Тем, кто был уличён в военных преступлениях, и вовсе оставалась одна дорога — та, которая лежала не в нашем бренном мире. Так что за возможность хоть немного улучшить свою безрадостную судьбу гордые арийцы были готовы на многое. Даже заговорить. Правда, делали они это с такой фантазией, будто поощряли их не за полезность информации, а за остроту сюжета. И подчас несли пургу почище той, что гнала «марш дистрофиков» из-под Сталинграда в феврале 1943-го. Неизменным хитом слива информации были танки. Ультрасовременные и чудовищно опасные танки. Впрочем, если руководствоваться принципом, что в хорошей лжи должна быть только доля лжи, то фантазии на тему самоходных крепостей вермахта были самыми правдоподобными, выслушивались с наибольшим интересом и поощрялись соответствующе. Дело в том, что после 1942 года немецкие конструкторы развернули бурную в степени «невиданной доселе» деятельность по проектированию танков нового поколения. Понятно было, что откровенно сдающая позиции нацистская Германия не потянула бы массового производства экспериментальных сверхтяжёлых танков — не хватило бы ни сырья, ни промышленных мощностей. Но разработки велись очень активно, и нескольким фантасмагорическим машинам войны всё-таки удалось покинуть застенки КБ и выбраться на поля сражений. Достаточно вспомнить «Королевского Тигра» PZ VI, вошедшего в серию с 1944 года, или легендарное детище Порше — сверхтяжёлый Panzerkampfwagen VIII Maus.

И пускай этих монстров высотой 3,66 метра в башне, цинично окрещённых «Мышами», была выпущена всего пара штук, а в бою они так и не смогли продемонстрировать выдающихся качеств, они стали пудовой жемчужиной в короне триумфа вермахта. По крайней мере, в плане пропаганды. «Маусы» уверили противников гитлеровцев и союзников в реальности существования вундерваффе, с чьего могучего ствола уже начинали сыпаться смертоносные плоды. Верные вороны Геббельса, как и министр пропаганды собственной персоной, ночами не спали ради того, чтобы новейшие сведения о подвигах конструкторов «случайно утекали» в уши вражеской разведки, так что завирать про танки на допросах можно было любую чушь. Что вдоволь хлебнувшие полонный быт наци делали со всей самоотдачей.

Фантастические танки и где они обитают

Впервые годы Великой Отечественной войны был крайне живуч миф о сезонности боевых успехов. Дескать, притормозить наступление «коричневой» волны могли только лютые русские зимы, красноармейцы же лишь навёрстывали упущенное в месяцы нацистской небоеспособности. Рассказывали, как весной 1943 года выбитые огнём и кровавыми боями из-под Сталинграда немцы кричали на ломаном русском из окопов: «Зима — ваша, лето — наше!». Но грянувшие после бои на Курской дуге расставили всё по своим местам. Бои за Сталинград и Курск были принципиальнейшими танковыми сражениями СССР и Германии, и они же стали кульминацией расцвета Танкового фольклора. Со всех уголков фронта в штаб командования стекались донесения разведчиков об удивительных передовых танках, которых никто никогда не видел. И никогда бы не увидел ввиду их нереальности.

Был, например, целый пласт донесений о танке, приспособленном «для действий по глубокому снегу». К этому чуду военного дела была прикреплена пара лыж и дополнительная гусеница, превращавшая тяжёлую машину в подобие бронированного снегохода с башней и дулом. По ярым заверениям вдохновлённых дружелюбием на лицах СМЕРШевцев «языков», такой вездеходный зверь-панцер мог пройти там, где «катафалк не проползёт, где бронепоезд не промчится». Рассказы подкреплял соответствующий рисунок, по которому, впрочем, отечественные инженеры так и не смогли разобраться, как сие чудо техники вообще могло передвигаться. Разве что с крутой горы на инертной тяге. Уж кого-кого, а наших конструкторов в неумении проектировать танки упрекнуть нельзя. Тем не менее, гляди ж ты, не разобрались! Спасовали пред лицом вражеского гения! За разъяснениями пришлось обратиться к разведчикам, но и те ничего внятного сказать не смогли. А жаль: наведи наших военных умельцев на здравую мысль, они бы такой танк точно собрали во славу Родины и Сталина. Но, увы, танк-снегоход так и остался в фантазиях пленного немца.

Зачастую допрашиваемые только краем уха слышали название какого-нибудь экспериментального панцера, остальное же самозабвенно считывали с потолка. Сохранились показания одного из немцев о поступившем на вооружение новом тяжёлом танке «Леопард», который весил 40 тонн, был оснащён 75-миллиметровой пушкой, двумя пулемётами и мог развивать скорость до 50 км/ч. Может, невезучий наци действительно где-то встречался с упоминанием проекта VK 16.02 Leopard, но не угадал ни одной характеристики машины. Реальный «Леопард» времён ВОВ был почти на треть легче, нёс один пулемёт, пушку 50 мм, и бегал ощутимо резвее придуманной машины. Не говоря уже о том, что был выпущен только один прототип, оказавшийся настолько хворым детскими недоработками, что не вошёл в серию даже по частям.

Похожие разговоры зазвучали и во второй половине 1944 года, но на сей раз сказ пошёл о сверхтяжёлых и секретных танках «Мамонт». Настолько секретных, что никто о них ничего не знал, кроме того, что они были очень похожи на Maus в вольном пересказе школьника-троечника. Словом, было проще встретить живого мамонта в сибирском тылу, чем одноимённый панцерваген на передовой.

Новые неправдоподобные страшилки на тему пресловутого «оружия возмездия» начали появляться в начале 1945 года, когда стало понятно, что победы арийцам не видать. Пленный немецкий радист поведал на допросе: «Первому танковому полку приданы четыре новых противотанковых орудия, называемые «Хетцер». Эти пушки держатся в большом секрете и никто, кроме обслуживающего персонала, близко подходить к ним не имеет права. Предназначены они для борьбы с русскими танками. Снаряд этих пушек пробивает 22-см броню на расстоянии 1200 метров. Высота пушки 1,5 метра, скорость 70 км/ч». И снова попадание только по названию. Настоящий истребитель танков Jagdpanzer38, или Hetzer, в бронированной плоти был на полметра выше, не таким мощным и мог разогнаться в лучшем случае до 40 км/ч, и то по шоссе. По пересечённой местности страшный панцер и вовсе трясся грузным галопом, едва развивая 15 км/ч.

Оружие мечты

Однако не едиными танками был сыт пленный немец. Ценились сведения о «секретных разработках» любого толка.

Так, летом 1942 года сам Павел Ротмистров, на тот момент «всего лишь» командир 3-й гвардейской танковой бригады, докладывал о некой чудовищной модификации коктейля Молотова — немецком зажигательном снаряде, заряженном горючей жидкостью, которая могла прожечь броню танка насквозь. Тогда «страшилка» явилась и забылась, но летом 1944-го она воскресла вновь. Не просто воскресла, а переродилась в лице реактивных бомб Фау-3, заполненных огневой жидкостью, способной уничтожить всё живое на значительных территориях.

«В настоящее время, — говорилось в донесении, — эти бомбы подбрасываются к линии фронта. Кроме того, по показаниям военнопленных б-й роты, такие снаряды якобы будут применяться шестиствольными миномётами». К слову, Фау-3 — она же «Многоножка», «Трудолюбивая Лизхен», «Насос высокого давления» и «Приятель» в одном лице — была проектом пушки для артиллерийского обстрела Лондона и никаких горючих жидкостей не подразумевала. Кстати, много лет спустя злые конспирологические языки увидят подозрительную связь между мифической огневой жидкостью Фау-3 и напалмом и примутся остервенело обличать американцев, спасавших нацистов от праведного Нюрнберга в обмен на технологии. Но это уже другая история. Наша веселее. Где ещё услышишь рассказы о метательных снарядах со сжатым воздухом, которые вызывают разрыв сердца у каждого человека в радиусе 200-300 метров? Подобные показания стали настоящим трендом 1942-1943 годов среди пленных немцев, настолько часто они звучали. Или байки о двуствольном пистолете, который может стрелять любыми патронами. Некий сержант-перебежчик по имени Сархиола Лео в деталях расписал такую дивную машинку: вес около 1 кг, магазин на 20 патронов калибра 9 мм или на 25 калибра 7, 65 мм, скорострельность до 40 выстрелов в минуту при дальности в 150 м, стреляет одиночными и очередями. И в довершение принимает все калибры — мечта, а не пистолет! Наверное, даже сам возвращался в ладонь, если уронишь. На «оружие возмездия», конечно, не тянет, но вещь, согласитесь, занятная. Маленький вклад в копилку бесполезных фактов: с «оружием возмездия» у нацистских пропагандистов случилось глупейшее фиаско, лежавшее на самой поверхности, но которое так никто и не заметил. Если бы Зигмунд Фрейд был жив (но, к прискорбию, почтенный родитель психоанализа скончался спустя 22 дня после вторжения в Польшу и не имел чести лично наблюдать последствия буйного помешательства своего соотечественника), он бы отметил, что победители не мстят. Сама формулировка говорит о том, что Германия практически признала своё поражение ещё в момент начала контрнаступления советских войск. Так-то.

Не доверяй и проверяй

Разумеется, всё сказанное пленными немцами не принималось за чистую монету. СМЕРШевцы держали свои дела и методы в тайне не потому, что были круглыми дураками, а как раз таки наоборот. Каждое донесение с информацией из ряда вон дополнялось фразой «по непроверенным данным», за которой по отмашке штаба следовала самая въедливая проверка. Куда больше проблем приносил тот факт, что далеко не всем россказням удавалось оставаться в тесном кругу военных. Если хоть крупица крепко перченных сведений попадала в руки военным журналистам, всесоюзной сенсации было не избежать.

Доказательство тому — печально известный эпизод с несуществующей трофейной «Пантерой», захваченной летом 1943-го на северном фасе Курского фронта в районе Понырей. Тогда стараниями удалых новостников банальная модифицированная «Трёшка» Pz Kpfw III превратилась сначала в «Пантеру» (которые сражались на юге Курской дуги, а на северной окраине их никто в глаза не видел), а затем сразу в четырёх «Тигров», которых до этого удавалось заснять только в виде искорёженного снарядами лома. На войне как на войне, даже своим нельзя слепо верить.

Быль да сказки вундерваффе

Условия в советских лагерях военнопленных были известные. Конечно, получше участи, которая ждала красноармейцев в немецком плену, но ненамного. Все захваченные вражеские солдаты по умолчанию попадали в ведомство НКВД, или, точнее, УПВИ — Управления по делам военнопленных и интернированных. Тем, кто был уличён в военных преступлениях, и вовсе оставалась одна дорога — та, которая лежала не в нашем бренном мире. Так что за возможность хоть немного улучшить свою безрадостную судьбу гордые арийцы были готовы на многое. Даже заговорить. Правда, делали они это с такой фантазией, будто поощряли их не за полезность информации, а за остроту сюжета. И подчас несли пургу почище той, что гнала «марш дистрофиков» из-под Сталинграда в феврале 1943-го. Неизменным хитом слива информации были танки. Ультрасовременные и чудовищно опасные танки. Впрочем, если руководствоваться принципом, что в хорошей лжи должна быть только доля лжи, то фантазии на тему самоходных крепостей вермахта были самыми правдоподобными, выслушивались с наибольшим интересом и поощрялись соответствующе. Дело в том, что после 1942 года немецкие конструкторы развернули бурную в степени «невиданной доселе» деятельность по проектированию танков нового поколения. Понятно было, что откровенно сдающая позиции нацистская Германия не потянула бы массового производства экспериментальных сверхтяжёлых танков — не хватило бы ни сырья, ни промышленных мощностей. Но разработки велись очень активно, и нескольким фантасмагорическим машинам войны всё-таки удалось покинуть застенки КБ и выбраться на поля сражений. Достаточно вспомнить «Королевского Тигра» PZ VI, вошедшего в серию с 1944 года, или легендарное детище Порше — сверхтяжёлый Panzerkampfwagen VIII Maus.

И пускай этих монстров высотой 3,66 метра в башне, цинично окрещённых «Мышами», была выпущена всего пара штук, а в бою они так и не смогли продемонстрировать выдающихся качеств, они стали пудовой жемчужиной в короне триумфа вермахта. По крайней мере, в плане пропаганды. «Маусы» уверили противников гитлеровцев и союзников в реальности существования вундерваффе, с чьего могучего ствола уже начинали сыпаться смертоносные плоды. Верные вороны Геббельса, как и министр пропаганды собственной персоной, ночами не спали ради того, чтобы новейшие сведения о подвигах конструкторов «случайно утекали» в уши вражеской разведки, так что завирать про танки на допросах можно было любую чушь. Что вдоволь хлебнувшие полонный быт наци делали со всей самоотдачей.

Фантастические танки и где они обитают

Впервые годы Великой Отечественной войны был крайне живуч миф о сезонности боевых успехов. Дескать, притормозить наступление «коричневой» волны могли только лютые русские зимы, красноармейцы же лишь навёрстывали упущенное в месяцы нацистской небоеспособности. Рассказывали, как весной 1943 года выбитые огнём и кровавыми боями из-под Сталинграда немцы кричали на ломаном русском из окопов: «Зима — ваша, лето — наше!». Но грянувшие после бои на Курской дуге расставили всё по своим местам. Бои за Сталинград и Курск были принципиальнейшими танковыми сражениями СССР и Германии, и они же стали кульминацией расцвета Танкового фольклора. Со всех уголков фронта в штаб командования стекались донесения разведчиков об удивительных передовых танках, которых никто никогда не видел. И никогда бы не увидел ввиду их нереальности.

Был, например, целый пласт донесений о танке, приспособленном «для действий по глубокому снегу». К этому чуду военного дела была прикреплена пара лыж и дополнительная гусеница, превращавшая тяжёлую машину в подобие бронированного снегохода с башней и дулом. По ярым заверениям вдохновлённых дружелюбием на лицах СМЕРШевцев «языков», такой вездеходный зверь-панцер мог пройти там, где «катафалк не проползёт, где бронепоезд не промчится». Рассказы подкреплял соответствующий рисунок, по которому, впрочем, отечественные инженеры так и не смогли разобраться, как сие чудо техники вообще могло передвигаться. Разве что с крутой горы на инертной тяге. Уж кого-кого, а наших конструкторов в неумении проектировать танки упрекнуть нельзя. Тем не менее, гляди ж ты, не разобрались! Спасовали пред лицом вражеского гения! За разъяснениями пришлось обратиться к разведчикам, но и те ничего внятного сказать не смогли. А жаль: наведи наших военных умельцев на здравую мысль, они бы такой танк точно собрали во славу Родины и Сталина. Но, увы, танк-снегоход так и остался в фантазиях пленного немца.

Зачастую допрашиваемые только краем уха слышали название какого-нибудь экспериментального панцера, остальное же самозабвенно считывали с потолка. Сохранились показания одного из немцев о поступившем на вооружение новом тяжёлом танке «Леопард», который весил 40 тонн, был оснащён 75-миллиметровой пушкой, двумя пулемётами и мог развивать скорость до 50 км/ч. Может, невезучий наци действительно где-то встречался с упоминанием проекта VK 16.02 Leopard, но не угадал ни одной характеристики машины. Реальный «Леопард» времён ВОВ был почти на треть легче, нёс один пулемёт, пушку 50 мм, и бегал ощутимо резвее придуманной машины. Не говоря уже о том, что был выпущен только один прототип, оказавшийся настолько хворым детскими недоработками, что не вошёл в серию даже по частям.

Похожие разговоры зазвучали и во второй половине 1944 года, но на сей раз сказ пошёл о сверхтяжёлых и секретных танках «Мамонт». Настолько секретных, что никто о них ничего не знал, кроме того, что они были очень похожи на Maus в вольном пересказе школьника-троечника. Словом, было проще встретить живого мамонта в сибирском тылу, чем одноимённый панцерваген на передовой.

Новые неправдоподобные страшилки на тему пресловутого «оружия возмездия» начали появляться в начале 1945 года, когда стало понятно, что победы арийцам не видать. Пленный немецкий радист поведал на допросе: «Первому танковому полку приданы четыре новых противотанковых орудия, называемые «Хетцер». Эти пушки держатся в большом секрете и никто, кроме обслуживающего персонала, близко подходить к ним не имеет права. Предназначены они для борьбы с русскими танками. Снаряд этих пушек пробивает 22-см броню на расстоянии 1200 метров. Высота пушки 1,5 метра, скорость 70 км/ч». И снова попадание только по названию. Настоящий истребитель танков Jagdpanzer38, или Hetzer, в бронированной плоти был на полметра выше, не таким мощным и мог разогнаться в лучшем случае до 40 км/ч, и то по шоссе. По пересечённой местности страшный панцер и вовсе трясся грузным галопом, едва развивая 15 км/ч.

Оружие мечты

Однако не едиными танками был сыт пленный немец. Ценились сведения о «секретных разработках» любого толка.

Так, летом 1942 года сам Павел Ротмистров, на тот момент «всего лишь» командир 3-й гвардейской танковой бригады, докладывал о некой чудовищной модификации коктейля Молотова — немецком зажигательном снаряде, заряженном горючей жидкостью, которая могла прожечь броню танка насквозь. Тогда «страшилка» явилась и забылась, но летом 1944-го она воскресла вновь. Не просто воскресла, а переродилась в лице реактивных бомб Фау-3, заполненных огневой жидкостью, способной уничтожить всё живое на значительных территориях.

«В настоящее время, — говорилось в донесении, — эти бомбы подбрасываются к линии фронта. Кроме того, по показаниям военнопленных б-й роты, такие снаряды якобы будут применяться шестиствольными миномётами». К слову, Фау-3 — она же «Многоножка», «Трудолюбивая Лизхен», «Насос высокого давления» и «Приятель» в одном лице — была проектом пушки для артиллерийского обстрела Лондона и никаких горючих жидкостей не подразумевала. Кстати, много лет спустя злые конспирологические языки увидят подозрительную связь между мифической огневой жидкостью Фау-3 и напалмом и примутся остервенело обличать американцев, спасавших нацистов от праведного Нюрнберга в обмен на технологии. Но это уже другая история. Наша веселее. Где ещё услышишь рассказы о метательных снарядах со сжатым воздухом, которые вызывают разрыв сердца у каждого человека в радиусе 200-300 метров? Подобные показания стали настоящим трендом 1942-1943 годов среди пленных немцев, настолько часто они звучали. Или байки о двуствольном пистолете, который может стрелять любыми патронами. Некий сержант-перебежчик по имени Сархиола Лео в деталях расписал такую дивную машинку: вес около 1 кг, магазин на 20 патронов калибра 9 мм или на 25 калибра 7, 65 мм, скорострельность до 40 выстрелов в минуту при дальности в 150 м, стреляет одиночными и очередями. И в довершение принимает все калибры — мечта, а не пистолет! Наверное, даже сам возвращался в ладонь, если уронишь. На «оружие возмездия», конечно, не тянет, но вещь, согласитесь, занятная. Маленький вклад в копилку бесполезных фактов: с «оружием возмездия» у нацистских пропагандистов случилось глупейшее фиаско, лежавшее на самой поверхности, но которое так никто и не заметил. Если бы Зигмунд Фрейд был жив (но, к прискорбию, почтенный родитель психоанализа скончался спустя 22 дня после вторжения в Польшу и не имел чести лично наблюдать последствия буйного помешательства своего соотечественника), он бы отметил, что победители не мстят. Сама формулировка говорит о том, что Германия практически признала своё поражение ещё в момент начала контрнаступления советских войск. Так-то.

Не доверяй и проверяй

Разумеется, всё сказанное пленными немцами не принималось за чистую монету. СМЕРШевцы держали свои дела и методы в тайне не потому, что были круглыми дураками, а как раз таки наоборот. Каждое донесение с информацией из ряда вон дополнялось фразой «по непроверенным данным», за которой по отмашке штаба следовала самая въедливая проверка. Куда больше проблем приносил тот факт, что далеко не всем россказням удавалось оставаться в тесном кругу военных. Если хоть крупица крепко перченных сведений попадала в руки военным журналистам, всесоюзной сенсации было не избежать.

Доказательство тому — печально известный эпизод с несуществующей трофейной «Пантерой», захваченной летом 1943-го на северном фасе Курского фронта в районе Понырей. Тогда стараниями удалых новостников банальная модифицированная «Трёшка» Pz Kpfw III превратилась сначала в «Пантеру» (которые сражались на юге Курской дуги, а на северной окраине их никто в глаза не видел), а затем сразу в четырёх «Тигров», которых до этого удавалось заснять только в виде искорёженного снарядами лома. На войне как на войне, даже своим нельзя слепо верить.

И.Волхов

-ö-ö-

Катакомбы Йиглава: странные звуки, призраки и светящаяся лестница

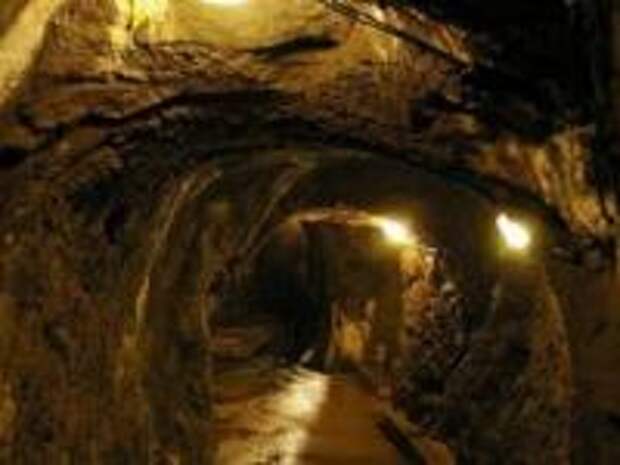

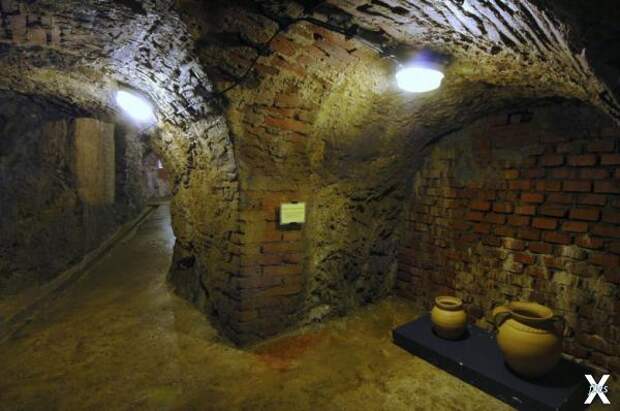

Катакомбы Йиглава - окутанные тайнами и легендами подземные искусственные сооружения, расположенные рядом с городом Йиглава (Южная Моравия, Чехия). Город Йиглава основали немецкие колонисты в тринадцатом веке.

Раздающиеся в полночь в одном из коридоров средневековых подземных ходов звуки органа, приведения и прочие сверхъестественные явления столетиями связывают жители с таинственной силой катакомб. Исследователи, ранее отвергающие как “антинаучные” древние легенды о загадочных подземельях, вынуждены обращать внимания на новые и новые достоверные свидетельские показания...

Одна версия утверждает, что катакомбы Йиглава возникли еще во времена разработок серебряных рудников немецкими колонистами, другая - что их выкопали жители города, чтобы прятаться там при пожарах и во время войн. Враги, вошедшие в Йиглаву, заставали обезлюдевший город, так как все жители укрывались в городе-подземелье.

Сеть подземных коридоров площадью более 5 га протянулась на 25 км длину и на 12 м в глубину. На первом из трех этажей катакомб хранились запасы воды и пищи, что позволяло людям скрываться под землей очень долго и выходить на поверхность по ночам, нападая на врагов врасплох.

Во время постройки катакомб под обвалами часто гибли шахтеры, и кто знает, сколько их погребено заживо под Йиглавой. В середине прошлого века катакомбы разрушились настолько, что некоторые городские улицы начали просто проваливаться, тогда часть стен была укреплена с помощью бетона.

Летом 1996 года в Йиглаве работала археологическая экспедиция, сделавшая вывод — здешние катакомбы скрывают тайны, которые наука разгадать пока не в силах. Ученые засвидетельствовали, что несколько раз в указанном легендами месте совершенно четко слышали звуки органа.

Подземный ход, где это произошло, находится на 10-метровой глубине и вблизи него нет, как они точно установили, ни одного помещения, где мог бы располагаться подобный инструмент, так что возможность случайной ошибки исключена. Психологи, обследовавшие очевидцев, отвергают возможность массовой слуховой галлюцинации.

Местные жители по-своему объясняют случившееся. Существует легенда о гениальном юном органисте, жившем в Йиглаве в ХV веке. Удивительное мастерство юноши инквизиция объяснила сделкой с Дьяволом, в результате талантливый музыкант был заживо замурован в одном из подземелий. Считается, что печальную органную музыку можно услышать ежегодно в день смерти органиста.

Главной сенсацией экспедиции 1996 года стало открытие археологами “светящейся лестницы” в одном из наименее обследованных подземных ходов, о существовании которого не знали даже местные старожилы. Там была обнаружена сделанная в раннем средневековье каменная лестница, от которой во тьме исходит яркий свет.

Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора. По мнению очевидцев, на первый взгляд лестница не производит впечатления — ничего особенного, но постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-оранжевый свет. Даже если погасить направленный на лестницу фонарь — свечение лестницы не прекращается, его интенсивность не уменьшается (сообщение ИТАР-ТАСС от 4.11.1996).

Есть также мнение, что катакомбы Йиглава не являются такими необитаемыми какими их посчитали изначально. Один из местных старожилов убеждал экспедицию, что его дед, здесь в Южной Моравии, столкнулся с настоящим вампиром и лишь чудо помогло ему уйти от преследователя. Возможно там, глубоко под землёй, в каком-то ненайденном подземелье, до сих пор обитает нечто разумное.

Загадки ийглавских подземелий ждут своих исследователей, которым еще предстоит разгадать эту тайну. О новых научных исследованиях подземелий пока не сообщалось.

Раздающиеся в полночь в одном из коридоров средневековых подземных ходов звуки органа, приведения и прочие сверхъестественные явления столетиями связывают жители с таинственной силой катакомб. Исследователи, ранее отвергающие как “антинаучные” древние легенды о загадочных подземельях, вынуждены обращать внимания на новые и новые достоверные свидетельские показания...

Одна версия утверждает, что катакомбы Йиглава возникли еще во времена разработок серебряных рудников немецкими колонистами, другая - что их выкопали жители города, чтобы прятаться там при пожарах и во время войн. Враги, вошедшие в Йиглаву, заставали обезлюдевший город, так как все жители укрывались в городе-подземелье.

Сеть подземных коридоров площадью более 5 га протянулась на 25 км длину и на 12 м в глубину. На первом из трех этажей катакомб хранились запасы воды и пищи, что позволяло людям скрываться под землей очень долго и выходить на поверхность по ночам, нападая на врагов врасплох.

Во время постройки катакомб под обвалами часто гибли шахтеры, и кто знает, сколько их погребено заживо под Йиглавой. В середине прошлого века катакомбы разрушились настолько, что некоторые городские улицы начали просто проваливаться, тогда часть стен была укреплена с помощью бетона.

Летом 1996 года в Йиглаве работала археологическая экспедиция, сделавшая вывод — здешние катакомбы скрывают тайны, которые наука разгадать пока не в силах. Ученые засвидетельствовали, что несколько раз в указанном легендами месте совершенно четко слышали звуки органа.

Подземный ход, где это произошло, находится на 10-метровой глубине и вблизи него нет, как они точно установили, ни одного помещения, где мог бы располагаться подобный инструмент, так что возможность случайной ошибки исключена. Психологи, обследовавшие очевидцев, отвергают возможность массовой слуховой галлюцинации.

Местные жители по-своему объясняют случившееся. Существует легенда о гениальном юном органисте, жившем в Йиглаве в ХV веке. Удивительное мастерство юноши инквизиция объяснила сделкой с Дьяволом, в результате талантливый музыкант был заживо замурован в одном из подземелий. Считается, что печальную органную музыку можно услышать ежегодно в день смерти органиста.

Главной сенсацией экспедиции 1996 года стало открытие археологами “светящейся лестницы” в одном из наименее обследованных подземных ходов, о существовании которого не знали даже местные старожилы. Там была обнаружена сделанная в раннем средневековье каменная лестница, от которой во тьме исходит яркий свет.

Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора. По мнению очевидцев, на первый взгляд лестница не производит впечатления — ничего особенного, но постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-оранжевый свет. Даже если погасить направленный на лестницу фонарь — свечение лестницы не прекращается, его интенсивность не уменьшается (сообщение ИТАР-ТАСС от 4.11.1996).

Есть также мнение, что катакомбы Йиглава не являются такими необитаемыми какими их посчитали изначально. Один из местных старожилов убеждал экспедицию, что его дед, здесь в Южной Моравии, столкнулся с настоящим вампиром и лишь чудо помогло ему уйти от преследователя. Возможно там, глубоко под землёй, в каком-то ненайденном подземелье, до сих пор обитает нечто разумное.

Загадки ийглавских подземелий ждут своих исследователей, которым еще предстоит разгадать эту тайну. О новых научных исследованиях подземелий пока не сообщалось.

-ö-ö-

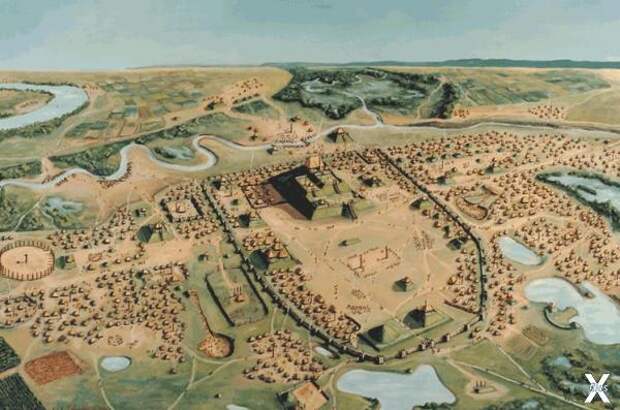

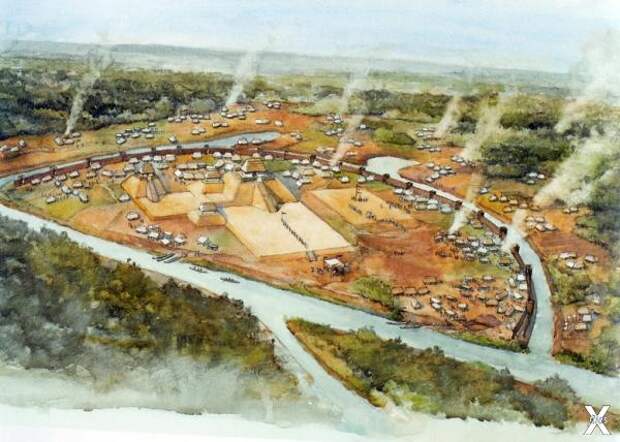

Тайны индейского города Кахокия

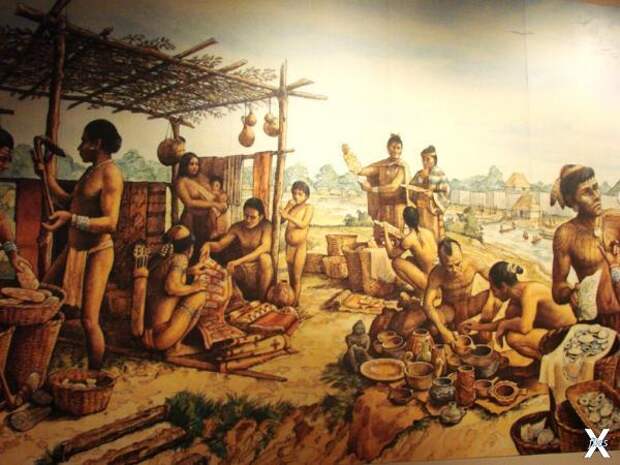

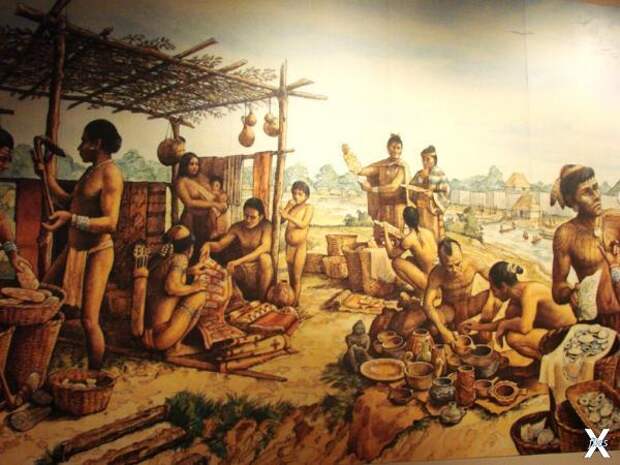

Одной из древних цивилизаций, стоявших на высокой ступени развития и ныне исчезнувших с лица земли, является так называемая Миссисипская культура.

Это крупнейшая индейская культура, которая в течение восьми веков (с VIII по XVI в н. э.) существовала на юго-востоке США.

Если сравнивать ее с европейской культурой, то по уровню развития производства она была сходна с бронзовым веком.

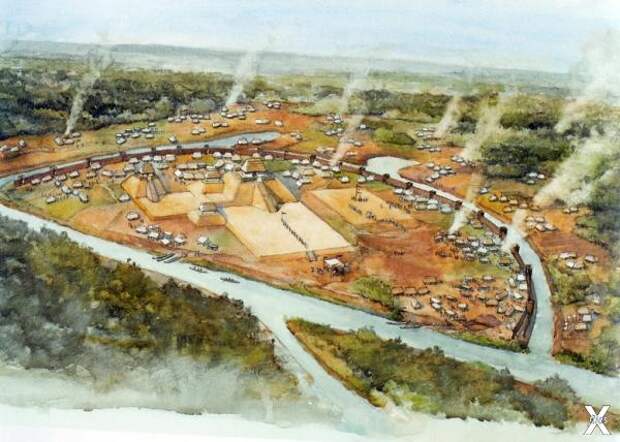

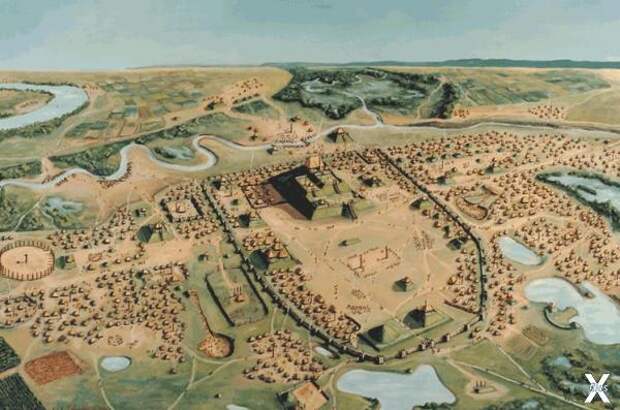

Крупнейшим и интереснейшим памятником Миссисиспской культуры является древний индейский город Кахокия, расположенный в США на территории нынешнего штата Иллинойс, на берегу реки Миссисипи близ города Коллинсвилль...

Кахокия представляет собой комплекс из 109 курганов. Строительство курганов, являющихся погребальными и одновременно культовыми сооружениями — характерная особенность Миссисипской культуры. Раскопки показали, что изначально их было 120, но не все из них сохранились.

Знаменитые курганы Кахокии были сооружены древними индейскими племенами, которые населяли эту местность в период с VII по XIV в н. э. Они являются уникальным археологическим памятником, который с 1982 г находится под защитой ЮНЕСКО.

Удивительная гармоничность комплекса, сложная структура курганов и особенности их расположения являются свидетельством того, что эта древняя индейская цивилизация была высокоразвитой и процветающей.

Сам факт, что для возведения этих усыпальниц потребовалось около полутора миллионов кубометров земли, говорит о существовании уникальных технологий и приемов строительства у представителей этой цивилизации.

Те, кто побывал в Кахокии и видел руины древнего города, говорят, что это удивительное и завораживающее зрелище. От них веет какой-то мистической силой, сохранившейся до наших дней. Кахокия обладает очень мощной энергетикой, это прекрасно ощущают люди, даже не имеющие ясного представления о биоэнергетических полях.

Наивысшая точка расцвета Миссисипской культуры в Кахокии растянулась на два века, она длилась примерно с 1050 по 1250 г н. э. Исследования археологов показали, что этот индейский город простирался на территории чуть более 2-х км2.

Население города составляло около 40 тысяч человек. Это означает, что город был компактным и густонаселенным. Такое компактное проживание — еще одно свидетельство высокоорганизованного общества.

По данным исследователей, у жителей Кахокии были обширные и достаточно точные знания в области астрономии. Об этом свидетельствует уникальная находка за стенами города — своеобразный календарь, сооруженный из деревянных кольев.

Сам город был окружен забором, а за ним, неподалеку, видимо находилось что-то вроде первой астрономической лаборатории местных индейцев.

По кругу в землю были вертикально вбиты высокие колья. Четыре из них указывали точки восхода солнца в основные астрономические дни года — день летнего и зимнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. Назначение остальных понять пока не удалось, но очевидно, что они служили индейцам в качестве календаря, и положение каждого не случайно — оно отмечает какую-либо значимую для жителей Кахокии дату.

Что интересно — центральный курган комплекса, так называемый Монашеский, выстроен в таком месте, что в указанные четыре дня в году солнце восходит как будто бы точно из него. Вероятно, это имело важное обрядовое значение в верованиях индейцев Кахокии.

Религия жителей Кахокии представляла собой сложный комплекс языческих верований и обрядов. Об этом говорят многочисленные мистические изображения, найденные при раскопке курганов. Одним из основных символов было изображение сокола.

Его почитали как некое мистическое существо, осуществляющее связь между людьми и богами. В форме сокола делали гробницы особо почитаемых вождей. Во время совершения ритуалов жрецы раскрашивали себе лица, имитируя окрас головы сокола. Его изображение также часто встречалось на одеждах.

Еще одним часто встречающимся культовым изображением был крест, расположенный в круге, от которого исходят солнечные лучи, указывающие стороны света. Символический смысл этого изображения до сих пор не ясен. Но удивительным является тот факт, что подобное изображение встречалось и в других уголках земли, у совершенно различных культур, разбросанных как в пространстве, так и во времени.

Каким образом оно объединяло не связанные между собой народы и культуры — большая загадка, над которой бьются религиоведы и этнографы всего мира.

Погребальные обряды индейцев Кахокии были, с одной стороны, очень пышными, но с другой — поражали своей жестокостью. В гробницах вождей или других знатных людей города находили многочисленные искусно сделанные украшения из драгоценных камней. Сами склепы и погребальные ложа были отделаны с изумительным мастерством. Их украшали тысячи отшлифованных раковин, орнаменты из наконечников стрел, украшения из слюды и меди.

И здесь же в склепах, рядом с гробницей знатного усопшего, находились останки десятков людей с признаками насильственной смерти. Мужчинам перерезали горло, женщины были задушены. По всей видимости, это были рабы или кто-то из домочадцев покойного вождя, которых убивали, чтобы они сопровождали своего господина на небеса.

Упадок Миссисипской культуры приходится на конец XVI в. К моменту посещения Кахокии Джеймсом Куком, там уже не осталось коренного населения, на этой территории проживали кочующие индейские племена, не имеющие никакого отношения к исконным жителям этого города. Куда делись создатели курганов, почему эта развитая цивилизация пропала с лица земли — до сих пор неизвестно.

Это крупнейшая индейская культура, которая в течение восьми веков (с VIII по XVI в н. э.) существовала на юго-востоке США.

Если сравнивать ее с европейской культурой, то по уровню развития производства она была сходна с бронзовым веком.

Крупнейшим и интереснейшим памятником Миссисиспской культуры является древний индейский город Кахокия, расположенный в США на территории нынешнего штата Иллинойс, на берегу реки Миссисипи близ города Коллинсвилль...

Кахокия представляет собой комплекс из 109 курганов. Строительство курганов, являющихся погребальными и одновременно культовыми сооружениями — характерная особенность Миссисипской культуры. Раскопки показали, что изначально их было 120, но не все из них сохранились.

Знаменитые курганы Кахокии были сооружены древними индейскими племенами, которые населяли эту местность в период с VII по XIV в н. э. Они являются уникальным археологическим памятником, который с 1982 г находится под защитой ЮНЕСКО.

Удивительная гармоничность комплекса, сложная структура курганов и особенности их расположения являются свидетельством того, что эта древняя индейская цивилизация была высокоразвитой и процветающей.

Сам факт, что для возведения этих усыпальниц потребовалось около полутора миллионов кубометров земли, говорит о существовании уникальных технологий и приемов строительства у представителей этой цивилизации.

Те, кто побывал в Кахокии и видел руины древнего города, говорят, что это удивительное и завораживающее зрелище. От них веет какой-то мистической силой, сохранившейся до наших дней. Кахокия обладает очень мощной энергетикой, это прекрасно ощущают люди, даже не имеющие ясного представления о биоэнергетических полях.

Наивысшая точка расцвета Миссисипской культуры в Кахокии растянулась на два века, она длилась примерно с 1050 по 1250 г н. э. Исследования археологов показали, что этот индейский город простирался на территории чуть более 2-х км2.

Население города составляло около 40 тысяч человек. Это означает, что город был компактным и густонаселенным. Такое компактное проживание — еще одно свидетельство высокоорганизованного общества.

По данным исследователей, у жителей Кахокии были обширные и достаточно точные знания в области астрономии. Об этом свидетельствует уникальная находка за стенами города — своеобразный календарь, сооруженный из деревянных кольев.

Сам город был окружен забором, а за ним, неподалеку, видимо находилось что-то вроде первой астрономической лаборатории местных индейцев.

По кругу в землю были вертикально вбиты высокие колья. Четыре из них указывали точки восхода солнца в основные астрономические дни года — день летнего и зимнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. Назначение остальных понять пока не удалось, но очевидно, что они служили индейцам в качестве календаря, и положение каждого не случайно — оно отмечает какую-либо значимую для жителей Кахокии дату.

Что интересно — центральный курган комплекса, так называемый Монашеский, выстроен в таком месте, что в указанные четыре дня в году солнце восходит как будто бы точно из него. Вероятно, это имело важное обрядовое значение в верованиях индейцев Кахокии.

Религия жителей Кахокии представляла собой сложный комплекс языческих верований и обрядов. Об этом говорят многочисленные мистические изображения, найденные при раскопке курганов. Одним из основных символов было изображение сокола.

Его почитали как некое мистическое существо, осуществляющее связь между людьми и богами. В форме сокола делали гробницы особо почитаемых вождей. Во время совершения ритуалов жрецы раскрашивали себе лица, имитируя окрас головы сокола. Его изображение также часто встречалось на одеждах.

Еще одним часто встречающимся культовым изображением был крест, расположенный в круге, от которого исходят солнечные лучи, указывающие стороны света. Символический смысл этого изображения до сих пор не ясен. Но удивительным является тот факт, что подобное изображение встречалось и в других уголках земли, у совершенно различных культур, разбросанных как в пространстве, так и во времени.

Каким образом оно объединяло не связанные между собой народы и культуры — большая загадка, над которой бьются религиоведы и этнографы всего мира.

Погребальные обряды индейцев Кахокии были, с одной стороны, очень пышными, но с другой — поражали своей жестокостью. В гробницах вождей или других знатных людей города находили многочисленные искусно сделанные украшения из драгоценных камней. Сами склепы и погребальные ложа были отделаны с изумительным мастерством. Их украшали тысячи отшлифованных раковин, орнаменты из наконечников стрел, украшения из слюды и меди.

И здесь же в склепах, рядом с гробницей знатного усопшего, находились останки десятков людей с признаками насильственной смерти. Мужчинам перерезали горло, женщины были задушены. По всей видимости, это были рабы или кто-то из домочадцев покойного вождя, которых убивали, чтобы они сопровождали своего господина на небеса.

Упадок Миссисипской культуры приходится на конец XVI в. К моменту посещения Кахокии Джеймсом Куком, там уже не осталось коренного населения, на этой территории проживали кочующие индейские племена, не имеющие никакого отношения к исконным жителям этого города. Куда делись создатели курганов, почему эта развитая цивилизация пропала с лица земли — до сих пор неизвестно.

Свежие комментарии