Тайны пещеры Сидячего скелета

Люди, вскрывающие древние захоронения, делают это либо ради науки, либо ради наживы. Но в любом случае нарушение покоя усопших чревато непредсказуемыми последствиями. Наглядный тому пример - проклятие Тутанхамона - череда смертей членов английской археологической экспедиции, раскопавших гробницу фараона.

Другой яркий пример связан со вскрытием гробницы эмира Тимура (Тамерлана) в Самарканде группой профессора Герасимова. Оно состоялось за день до начала Великой Отечественной войны. Естественно, народная молва тут же связала между собой два этих события.

Но прах усопшего, о котором пойдет речь далее, покоится не в гробнице, а в пещере, находящейся в горах Центрального Таджикистана. Это своеобразное захоронение окружено множеством тайн. А местные жители утверждают, что, раскопав пещеру, можно навлечь на себя всевозможные кары...

Ходжа Исхак

Мазары (могилы святых) в Средней Азии являются объектами поклонения. Мусульмане совершают к ним паломничество, надеясь исцелиться от болезней.

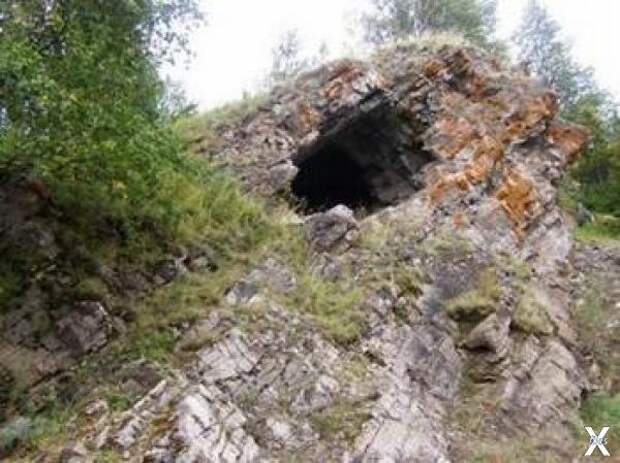

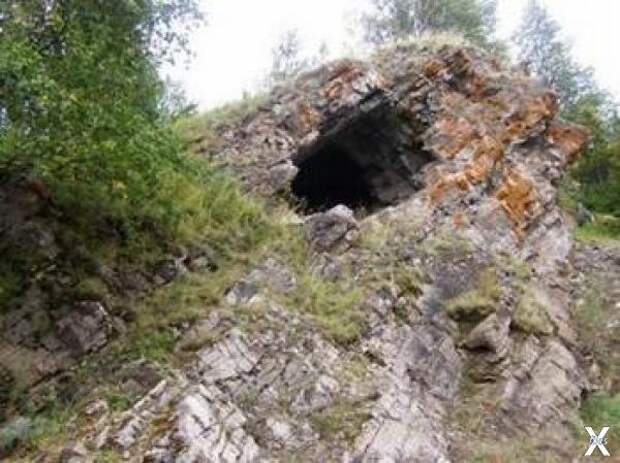

Мазар Ходжи Исхака (Ходжа Исхак Вали) не является могилой в строгом смысле этого слова. Он представляет собой небольшую пещеру (Макшеватская пещера), в которой находятся незахороненные мумифицированные останки. Святой как бы сидит на земляном возвышении, наполовину закопанный в глину. Поэтому этот мазар называют еще пещерой Сидячего Скелета.

Фотографий скелетизированной мумии в сети не найти, но есть подробное описание останков. Мумифицированные останки человека, почитаемые как тело святого Ходжи Исхака Вали, находятся в привходовой части пещеры, примерно в пяти метрах от входа, возле стены, несколько в стороне от естественного окна в кровле. Перед мумией небольшая ровная площадка, от которой начинается спуск на две стороны — вглубь пещеры и к выходу.

Останки находятся в зоне аэрации. Поток воздуха некогда иссушил труп, тогда как другие тела, находившиеся в глубине пещеры, разложились и рассыпались. Мумия находится в вертикальном положении. Она по пояс вкопана в землистые отложения. Тело окружено полукольцом камней. Правая сторона и лицо мумии обращены к выходу, они сильно испорчены временем, видны кости скелета.

На спине и затылке сохранилась кожа, видны короткие рыжие волосы. Правая рука согнута в локте и практически отделена от плеча. Тело обращено на юг, голова повернута на запад — юго-запад.

По рассказам, мумия была обнаружена в начале XIX века. Житель Макшевата Мулло Курбон охотился в верховьях ущелья и подранил козла, но тот убежал по скале и вдруг неожиданно исчез. Последовав за ним, охотник сделал поразительную находку. Ко времени русской колонизации края (конец XIX века), нетленное тело успело обрасти мусульманскими легендами.

Дорога к мазару трудна, а местами просто опасна. Сначала она идет по тропе, проходящей над обрывом, затем поднимается к пещере по крутому склону. Не каждый путник осилит такую дорогу.

На вопрос, кем был тот, чьи незахороненные останки можно видеть в пещере, в настоящее время ответа нет. Более того, неясно даже, в какую историческую эпоху жил этот человек. Но на сей счет существует несколько версий, среди которых есть и невероятные.

По одной из них, загадочный мертвец — не кто иной, как Спитамен, легендарный предводитель восстания против Александра Македонского. Существует легенда, что отряд повстанцев попал в засаду, устроенную в горах воинами Александра. Раненый Спитомен, спасаясь от погони, бросился в бурную реку, а затем оказался в пещере, где и скончался от потери крови.

По другой легенде, Ходжа Исхак был послан Аллахом, дабы обратить в истинную веру местный народ. Однако здешние люди все как один были упорными язычниками. Они убили посланца Аллаха. Вот его-то нетленные мощи и находятся в пещере.

Исправить ошибку!

В конце XIX века мазар посетил горный инженер и археолог-любитель из Ташкента по имени Леопольд (увы, фамилию его история не сохранила). Прознав о загадочной пещере, он захотел взглянуть на нее лично. Проделал нелегкий и длинный путь, а осмотрев пещеру, решил ее раскопать. Нанял трех молодых людей из местных, те были жителями кишлака Анзоб, расположенного в 30 километрах от этого места.

Раскопки начали с удаления пласта голубиного помета. Затем показался слой глины и, наконец, слой песка, смешанного с камнями. Копать было трудно.

Доподлинно не известно, нашли они что-нибудь или нет. Но археолог-любитель, удовлетворив научное любопытство, щедро расплатился с помощниками и уехал к себе в Ташкент. А нанятые им горцы поспешили вернуться в родной кишлак. Однако по дороге домой с ними едва не приключилось беды. Когда они спускались с горы, один из мужчин по имени Алишер оступился и чуть было не полетел вниз — в последний момент ухватился за растущий на склоне куст.

Насмерть перепуганный Алишер решил, что тут не обошлось без вмешательства потусторонних сил, что это предупреждение о возможной каре за осквернение мазара. Вернувшись домой, он несколько дней места себе не находил, все ожидал расплаты.

Решил: нужно пойти назад к Ходже Исхаку и постараться исправить ошибку. Купил жертвенного барана, приготовил еду и раздал беднякам. Потом стал работать в пещере, стараясь привести ее в прежний вид.

Чёрная смерть

Что любопытно — решение Алишера покинуть Анзоб спасло ему жизнь. На обратном пути из мазара он встретил вооруженных всадников, преградивших ему дорогу.

— В Анзоб нельзя, — сказали ему. — Там болезнь, чума, черная смерть.

Когда наконец Алишер смог попасть в Анзоб, ему открылась печальная картина: в живых не осталось ни единого жителя. Черная смерть не пощадила никого. Умерли и два приятеля Алишера, которых вместе с ним нанял Леопольд.

Потрясенный случившимся и убитый горем, Алишер не смог больше оставаться в родном кишлаке, ушел, как говорится, куда глаза глядят. Подолгу нигде не задерживался. Проповедовал. Примкнул к ордену бродячих монахов-дервишей.

Сила святого

В народе сложились устойчивые представления о силе святого. Считается, что под ее воздействием капающая в пещере вода превращается в лед, который в течение года окаменевает. Этот камень (натечная кальцитовая кора) в измельченном виде используется как лекарство для лечения разных заболеваний.

Говорят, что многих людей сила святого не пускает даже до чиллахоны, не говоря уже о скале (пещере), поэтому они складывают камни в кучки и приносят жертву вблизи святого места, в пределах его видимости.

В данном случае под проявлением силы святого понимается крайнее утомление, одышка, сердечные приступы (то есть горная болезнь), случающиеся у паломников при подъеме в гору.

Люди, все же решившиеся подняться в пещеру, оставляют камешки в углублениях, щелях и на полочках ее стен, принимаемых за следы рук и ног святого. Эти символические подношения сопровождаются молитвами и просьбами о даровании здоровья, благосостояния или благополучия.

Рассказ геолога

Историю из нашего времени, косвенно связанную с пещерой Сидячего Скелета, рассказал мне знакомый геолог Собир Юсупов.

Их геологосъемочная партия разбила лагерь в нескольких километрах от упомянутого мазара. В один из дней Собир проходил маршрутом вблизи пещеры. Решил заглянуть. Ничего трогать не стал, только внимательно все осмотрел и сфотографировал главную достопримечательность — скелет.

Выйдя из пещеры, он стал высматривать удобный путь для спуска. Нашел место, откуда река и проходящая вдоль нее автодорога были хорошо видны. Не спеша начал спускаться. А куда торопиться? До дороги ведь рукой подать.

Но он просчитался. Как-то незаметно сгустились сумерки, потом и вовсе все окутала темнота — не видно, куда ногу ставить. Спуск стал медленным и опасным. Геолог изрядно намучался, прежде чем оказался у воды. Тут понял, что его злоключения не закончились. Дорога проходила вдоль противоположного берега, а ночью о переправе через бурную реку нечего было и думать.

Нужно было идти к месту, до которого не менее 2 километров по узкой тропе. С одной стороны — ревущий поток, с другой — крутой обрывистый склон. В довершение всех бед путь ему преградила колючая проволока, за ней когда-то находился аммонитный склад. Сохранился даже щит с надписью «Стой! Запретная зона». В поисках прохода он ощупывал ее руками, обдирая ладони.

В лагере Собир оказался лишь в третьем часу ночи. «Святой наказал меня за то, что сунулся в пещеру из праздного любопытства и без должного пиетета», — тут же подумал он.

А наутро геологов ждал сюрприз. Барана, жившего в лагере и предназначенного на убой, сожрал волк: остались от шашлыка рожки да ножки. Серый разбойник оставил людям лишь голову, шею с веревкой и часть передней ноги. Рядом валялись остатки внутренностей.

Собир потревожил покой древнего мертвеца, а потому и он, и его коллеги были лишены свежего мяса. А может быть, имело место случайное совпадение? Не берусь судить. Но, говорят, все в этом мире взаимосвязано...

Другой яркий пример связан со вскрытием гробницы эмира Тимура (Тамерлана) в Самарканде группой профессора Герасимова. Оно состоялось за день до начала Великой Отечественной войны. Естественно, народная молва тут же связала между собой два этих события.

Но прах усопшего, о котором пойдет речь далее, покоится не в гробнице, а в пещере, находящейся в горах Центрального Таджикистана. Это своеобразное захоронение окружено множеством тайн. А местные жители утверждают, что, раскопав пещеру, можно навлечь на себя всевозможные кары...

Ходжа Исхак

Мазары (могилы святых) в Средней Азии являются объектами поклонения. Мусульмане совершают к ним паломничество, надеясь исцелиться от болезней.

Мазар Ходжи Исхака (Ходжа Исхак Вали) не является могилой в строгом смысле этого слова. Он представляет собой небольшую пещеру (Макшеватская пещера), в которой находятся незахороненные мумифицированные останки. Святой как бы сидит на земляном возвышении, наполовину закопанный в глину. Поэтому этот мазар называют еще пещерой Сидячего Скелета.

Фотографий скелетизированной мумии в сети не найти, но есть подробное описание останков. Мумифицированные останки человека, почитаемые как тело святого Ходжи Исхака Вали, находятся в привходовой части пещеры, примерно в пяти метрах от входа, возле стены, несколько в стороне от естественного окна в кровле. Перед мумией небольшая ровная площадка, от которой начинается спуск на две стороны — вглубь пещеры и к выходу.

Останки находятся в зоне аэрации. Поток воздуха некогда иссушил труп, тогда как другие тела, находившиеся в глубине пещеры, разложились и рассыпались. Мумия находится в вертикальном положении. Она по пояс вкопана в землистые отложения. Тело окружено полукольцом камней. Правая сторона и лицо мумии обращены к выходу, они сильно испорчены временем, видны кости скелета.

На спине и затылке сохранилась кожа, видны короткие рыжие волосы. Правая рука согнута в локте и практически отделена от плеча. Тело обращено на юг, голова повернута на запад — юго-запад.

По рассказам, мумия была обнаружена в начале XIX века. Житель Макшевата Мулло Курбон охотился в верховьях ущелья и подранил козла, но тот убежал по скале и вдруг неожиданно исчез. Последовав за ним, охотник сделал поразительную находку. Ко времени русской колонизации края (конец XIX века), нетленное тело успело обрасти мусульманскими легендами.

Дорога к мазару трудна, а местами просто опасна. Сначала она идет по тропе, проходящей над обрывом, затем поднимается к пещере по крутому склону. Не каждый путник осилит такую дорогу.

На вопрос, кем был тот, чьи незахороненные останки можно видеть в пещере, в настоящее время ответа нет. Более того, неясно даже, в какую историческую эпоху жил этот человек. Но на сей счет существует несколько версий, среди которых есть и невероятные.

По одной из них, загадочный мертвец — не кто иной, как Спитамен, легендарный предводитель восстания против Александра Македонского. Существует легенда, что отряд повстанцев попал в засаду, устроенную в горах воинами Александра. Раненый Спитомен, спасаясь от погони, бросился в бурную реку, а затем оказался в пещере, где и скончался от потери крови.

Спитамен и Александр

По другой легенде, Ходжа Исхак был послан Аллахом, дабы обратить в истинную веру местный народ. Однако здешние люди все как один были упорными язычниками. Они убили посланца Аллаха. Вот его-то нетленные мощи и находятся в пещере.

Исправить ошибку!

В конце XIX века мазар посетил горный инженер и археолог-любитель из Ташкента по имени Леопольд (увы, фамилию его история не сохранила). Прознав о загадочной пещере, он захотел взглянуть на нее лично. Проделал нелегкий и длинный путь, а осмотрев пещеру, решил ее раскопать. Нанял трех молодых людей из местных, те были жителями кишлака Анзоб, расположенного в 30 километрах от этого места.

Раскопки начали с удаления пласта голубиного помета. Затем показался слой глины и, наконец, слой песка, смешанного с камнями. Копать было трудно.

Доподлинно не известно, нашли они что-нибудь или нет. Но археолог-любитель, удовлетворив научное любопытство, щедро расплатился с помощниками и уехал к себе в Ташкент. А нанятые им горцы поспешили вернуться в родной кишлак. Однако по дороге домой с ними едва не приключилось беды. Когда они спускались с горы, один из мужчин по имени Алишер оступился и чуть было не полетел вниз — в последний момент ухватился за растущий на склоне куст.

Насмерть перепуганный Алишер решил, что тут не обошлось без вмешательства потусторонних сил, что это предупреждение о возможной каре за осквернение мазара. Вернувшись домой, он несколько дней места себе не находил, все ожидал расплаты.

Решил: нужно пойти назад к Ходже Исхаку и постараться исправить ошибку. Купил жертвенного барана, приготовил еду и раздал беднякам. Потом стал работать в пещере, стараясь привести ее в прежний вид.

Чёрная смерть

Что любопытно — решение Алишера покинуть Анзоб спасло ему жизнь. На обратном пути из мазара он встретил вооруженных всадников, преградивших ему дорогу.

— В Анзоб нельзя, — сказали ему. — Там болезнь, чума, черная смерть.

Когда наконец Алишер смог попасть в Анзоб, ему открылась печальная картина: в живых не осталось ни единого жителя. Черная смерть не пощадила никого. Умерли и два приятеля Алишера, которых вместе с ним нанял Леопольд.

Потрясенный случившимся и убитый горем, Алишер не смог больше оставаться в родном кишлаке, ушел, как говорится, куда глаза глядят. Подолгу нигде не задерживался. Проповедовал. Примкнул к ордену бродячих монахов-дервишей.

Сила святого

В народе сложились устойчивые представления о силе святого. Считается, что под ее воздействием капающая в пещере вода превращается в лед, который в течение года окаменевает. Этот камень (натечная кальцитовая кора) в измельченном виде используется как лекарство для лечения разных заболеваний.

Говорят, что многих людей сила святого не пускает даже до чиллахоны, не говоря уже о скале (пещере), поэтому они складывают камни в кучки и приносят жертву вблизи святого места, в пределах его видимости.

В данном случае под проявлением силы святого понимается крайнее утомление, одышка, сердечные приступы (то есть горная болезнь), случающиеся у паломников при подъеме в гору.

Люди, все же решившиеся подняться в пещеру, оставляют камешки в углублениях, щелях и на полочках ее стен, принимаемых за следы рук и ног святого. Эти символические подношения сопровождаются молитвами и просьбами о даровании здоровья, благосостояния или благополучия.

Рассказ геолога

Историю из нашего времени, косвенно связанную с пещерой Сидячего Скелета, рассказал мне знакомый геолог Собир Юсупов.

Их геологосъемочная партия разбила лагерь в нескольких километрах от упомянутого мазара. В один из дней Собир проходил маршрутом вблизи пещеры. Решил заглянуть. Ничего трогать не стал, только внимательно все осмотрел и сфотографировал главную достопримечательность — скелет.

Выйдя из пещеры, он стал высматривать удобный путь для спуска. Нашел место, откуда река и проходящая вдоль нее автодорога были хорошо видны. Не спеша начал спускаться. А куда торопиться? До дороги ведь рукой подать.

Но он просчитался. Как-то незаметно сгустились сумерки, потом и вовсе все окутала темнота — не видно, куда ногу ставить. Спуск стал медленным и опасным. Геолог изрядно намучался, прежде чем оказался у воды. Тут понял, что его злоключения не закончились. Дорога проходила вдоль противоположного берега, а ночью о переправе через бурную реку нечего было и думать.

Нужно было идти к месту, до которого не менее 2 километров по узкой тропе. С одной стороны — ревущий поток, с другой — крутой обрывистый склон. В довершение всех бед путь ему преградила колючая проволока, за ней когда-то находился аммонитный склад. Сохранился даже щит с надписью «Стой! Запретная зона». В поисках прохода он ощупывал ее руками, обдирая ладони.

В лагере Собир оказался лишь в третьем часу ночи. «Святой наказал меня за то, что сунулся в пещеру из праздного любопытства и без должного пиетета», — тут же подумал он.

А наутро геологов ждал сюрприз. Барана, жившего в лагере и предназначенного на убой, сожрал волк: остались от шашлыка рожки да ножки. Серый разбойник оставил людям лишь голову, шею с веревкой и часть передней ноги. Рядом валялись остатки внутренностей.

Собир потревожил покой древнего мертвеца, а потому и он, и его коллеги были лишены свежего мяса. А может быть, имело место случайное совпадение? Не берусь судить. Но, говорят, все в этом мире взаимосвязано...

С.Щипанов

-ö-ö-

Забытые Чудеса света

Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества.

Вот всего лишь малая часть этого списка - десять забытых чудес света. Их перечень охватывает свершения людей, живших в четырех частях света: от столицы инков до Индонезии...

Великобритания. Мэйден-Кастл

Памятник расположен на юге Англии, на холме, в двух милях от Дорчестера. Строить здесь крепость начали еще в VI веке до нашей эры. Какие же усилия потребовались людям, жившим здесь, чтобы возвести грандиозную систему укреплений! Какие рвы были вырыты здесь и какие сложены стены!

Раскопки показывают, что строительство длилось около трехсот лет. Внутренний вал с двумя воротами оградил территорию площадью примерно в 17 гектаров. Позднее старая крепость была окружена четырьмя концентрическими стенами, превратившись в неприступную твердыню.

На холме виднеются следы улиц и округлые фундаменты строений, хорошо различимые при съемках с воздуха. Очевидно, здесь было поселение, застроенное каменными и деревянными домами. Между ними пролегали мощеные дороги.

Пока мы не знаем, кто построил Мэйден-Кастл. Сколько времени здесь жили люди? Нападал ли кто-нибудь на них? Приходилось ли жителям крепости выдерживать длительные осады? Известно лишь, что ее защитники наверняка были вооружены пращами. Ведь до нашего времени сохранились груды камней, которыми, очевидно, обстреливали нападавших.

Всего, как подсчитали ученые, здесь лежит около 22 тысяч камней. Завидный арсенал! Известна и последующая судьба крепости. В I веке нашей эры ее захватил легион Веспасиана. Здешнее поселение пришло в упадок. Лишь в IV веке здесь строится римско-кельтский храм.

Зимбабве. Большой Зимбабве

Одна из легенд гласит, что город этот построила легендарная царица Савская. На самом деле крепость Большой Зимбабве, по имени которой названа вся страна, была возведена в XIII веке нашей эры — во времена отнюдь не библейские.

Крепость на холме явилась оплотом здешних правителей, державших в повиновении обширную страну, — стала ее столицей. По подсчетам ученых, здесь проживало до восемнадцати тысяч человек. Они торговали с окрестными народами и даже отдаленными странами: во время раскопок были найдены глиняные изделия из Персии и Китая.

Лучше всего сохранилось наружное кольцо стен. Их высота достигает десяти метров, но сложены они без единой капли раствора. Камни обтесаны и плотно пригнаны друг к другу. Под зашитой стен высились различные здания и постройки.

Впрочем, ученые пока мало что знают о жизни обитателей этой крепости. Кто они были? Для чего построена эта твердыня? Для защиты от врагов? Или же это было некое храмовое сооружение, влекшее паломников под сень высокой ограды? Или резиденция правителя страны, укрытая мощной обороной?

После двух столетий расцвета Большой Зимбабве пришел в упадок. Тайна его циклопических стен волнует историков и сегодня.

Индонезия. Храм Боробудур

Строительство Боробудура началось в конце VIII века нашей эры. Его квадратный цоколь выровнен по сторонам света. Длина основания достигает 113 метров. Никакого внутреннего помещения в храме нет. Зато он очень богато украшен снаружи. Здесь имеются 72 ступы и 504 статуи Будды.

На боковых стенах храма вырезаны 1300 рельефов, изображающих сцены из жизни царевича Гаутамы Шакьямуни, считающегося Буддой, а также сцены его инкарнаций. Суммарная длина рельефов — два с половиной километра.

В общей сложности на строительство храма ушло около миллиона шестисот тысяч обтесанных камней. Никакого цементирующего раствора не было. Настолько камни плотно пригнаны друг к другу!

В древности святилище Будды переливалось яркими цветами; красным, синим, зеленым, золотым. Ученые нашли частички краски и крупицы листового золота. До сих пор не известно, кто из тогдашних правителей Центральной Явы повелел построить это великолепие. Можно лишь сказать, что им был один из царей династий Шайлендра, правившей в середине VIII — середине IX веков. Ведь после ее падения к власти на Яве вновь вернулись поклонники бога Шивы.

Впрочем, как бы ни звали сего добросердечного заказчика, следует признать, что царь, затеявший постройку такого храма, истово верил в Будду и вдобавок не знал стеснения в средствах. Возводя его, он, очевидно, возжелал запечатлеть, как душа, вырвавшись из «мира страстей», восходит к желанному просветлению.

Счастливая судьба дана была этому храму. Противники буддийской веры готовы были его разрушить, но защитники засыпали храм землей. Под слоем ее он сохранился в целости, и лишь в середине XIX века был вновь открыт археологами. В наше время Боробудур сохраняют как памятник мировой культуры.

Ирак. Царский дворец в Ктесифоне

«Да поразится мир моему величию и великолепию!» Видимо, так подумал царь Персии Хосров I, решив возвести себе примерно в 550 году нашей эры новый дворец в Ктесифоне — своей столице, лежавшей неподалеку от Багдада.

Воистину было чему удивляться! Украшением дворца стал его тронный зал длиной 50 метров и шириной 25 метров, увенчанный огромной аркой высотой 35 метров. Историки еще и сегодня поражаются, глядя на нее.

При ее возведении строители использовали особый связующий раствор: он высыхал с необычайной быстротой. Кирпичи мгновенно прилеплялись один к другому, не грозя рухнуть на голову венценосного властителя.

Мастерство древних зодчих было отменным. Арка простояла более тринадцати веков, пока наводнение 1888 года не обрушило большую ее часть. А «величие и великолепие»? Оно исчезло давно. В 636 году арабы захватили Ктесифон, положив конец Персии Сасанидов.

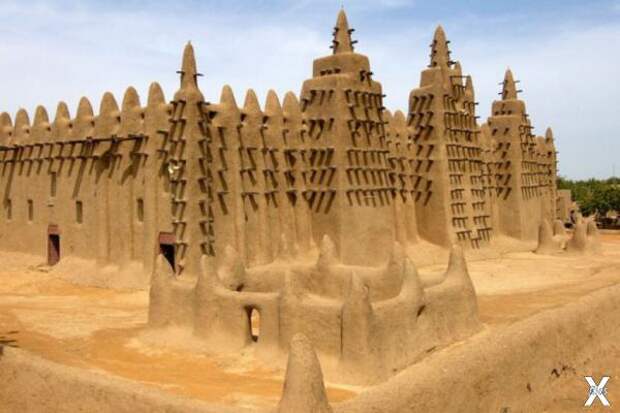

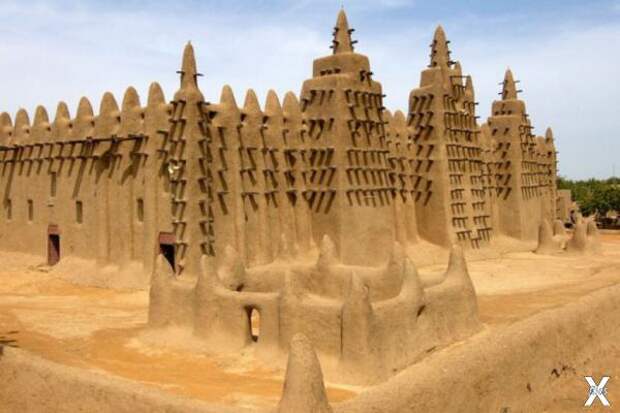

Мали. Глиняные мечети Томбукту

Около тысячи лет назад, на рубеже XI—XII веков, началось возвышение города Томбукту, основанного на пересечении торговых путей, что вели через Сахару с берегов Алжира, Марокко и Туниса.

Караваны купцов непрестанно тянулись в Томбукту, ибо он, как писал португальский географ начала XVI века Валентим Фернандиш, «есть сборный пункт всего золота, что обменивается на соль как в восточном, так и в западном направлениях» (пер. Л.Е. Куббеля).

«Там величайшее изобилие зерна и скота», — вторил ему Лев Африканский (XVI век). Недаром Томбукту стал важнейшим центром государства Мали. Здесь проживало около ста тысяч человек.

Здешние здания можно отнести к лучшим образцам глиняной архитектуры Африки. Среди них есть три великолепные мечети. Самая древняя из них — Джингеребер — датируется предположительно XIII веком. Ее сложили из глиняных кирпичей, а затем обмазали глиной.

Чтобы легче было починять постройку, в ее стены вложили каркас из жердей, также обмазанных глиной. Ведь починкой жилищ и храмов занимались часто: их стены страдали то от сильных ливней, то от песчаных бурь.

В 1591 году город, изобиловавший лавками купцов, ремесленников и ткачей, был захвачен марокканцами, а спустя три века — французами. Его глиняные мечети — Джингеребер, Санкоре (XIV век) и Сиди Яхья (ок. 1440 года) — сохранились по сей день. Они включены в список памятников, охраняемых человечеством.

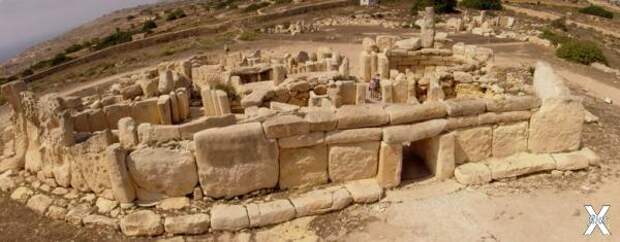

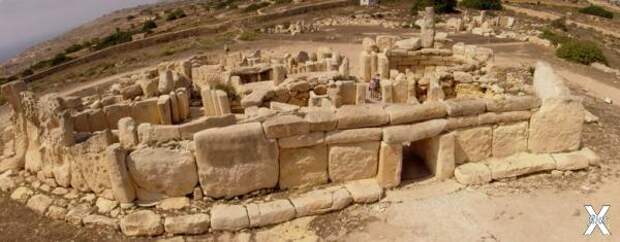

Мальта. Храмы великанов

Около 3600 года до нашей эры — за тысячу с лишним лет до появления пирамиды Хеопса! — жители Мальты стали возводить огромные мегалитические храмы (по другим датировкам, в 2800—1900 годах до нашей эры).

Всего на Мальте и прилегающих к ней островах насчитывают 23 храма. Все они ориентированы строго на юго-восток. В дни солнцестояний свет падает прямо на главный алтарь. Некоторые из храмов даже укрыты от посторонних глаз под землей: Строительство этих громад прекратилось около 2500 года до нашей эры.

Мы не знаем, кто сооружал их, в честь каких богов здесь проводились церемонии и каковы были эти празднества. Археологи лишь предполагают, что первые поселенцы, появившиеся на Мальте около семи тысяч лет назад (по другим данным, около 3200 года до нашей эры), прибыли сюда с Сицилии, лежащей неподалеку — всего в девяноста километрах к северу.

Впоследствии, когда история древних храмов давно была забыта, новые жители Мальты, глядя на эти стены, сложенные из камней, весивших не одну тонну, могли объяснить их появление лишь одной, понятной простолюдинам причине: когда-то здесь, на острове, жили великаны. Они и возвели эти твердыни, обтесав обломки скал и взгромоздив их друг на друга.

Мексика. Каменные головы ольмеков

Ольмеки были предшественниками майя и ацтеков. Около трех с небольшим тысяч лет назад они создали первую цивилизацию Мезоамерики — Центральной Америки. Среди наследия, оставленного ими, выделяются колоссальные головы, вырезанные из базальта. Самая большая из них достигает высоты 3,4 метра и весит 50 тонн.

Поражает взгляд этих каменных истуканов: все они слегка косоглазы.

Археологи не знают, кто послужил прототипом этих необычных скульптур: правители «страны каучука» (термин «ольмеки» означает «жители страны каучука»), ее воины, а, может, знаменитые игроки в мяч? Ведь почитаем мы своих спортсменов больше, чем писателей или ученых!

Непонятно, как каменные головы доставили к месту назначения. Ведь ольмеки не знали ни колесных повозок, ни тягловых животных, а им приходилось преодолевать до ста километров. Возможно, гласит одна из гипотез, эти скульптуры перевозили по рекам.

Но как взгромоздить на лодку тяжелый каменный шар, весивший почти полсотни тонн? Без целой системы подъемных блоков сделать это было нельзя, а их-то как раз не было у ольмеков. Остается лишь один выход: катить их вручную!

И еще одна загадка: как обрабатывали эти каменные глыбы? Ведь у ольмеков не было металлических инструментов и не было каменных орудий, более твердых, чем базальт. Увы, эти истуканы хранят молчание, и, очевидно, археологам еще долго придется искать ответ на интересующие их вопросы.

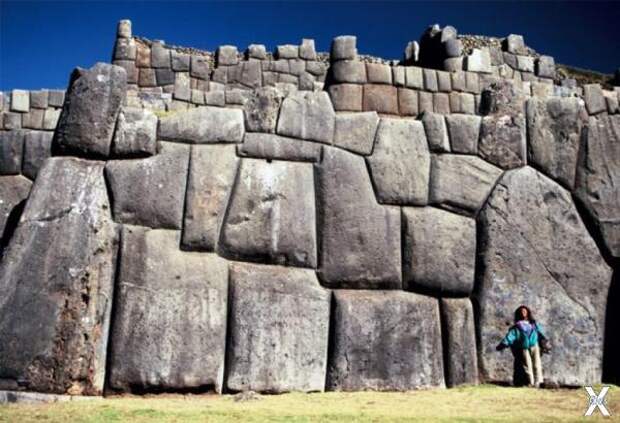

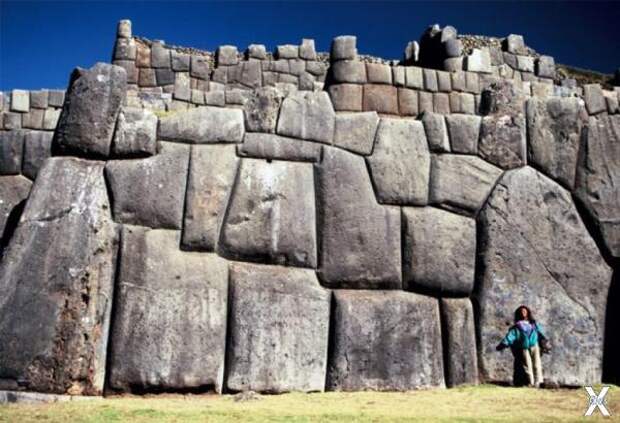

Перу. Храмовая крепость Саксайуаман

Это было «самое большое и величественное здание, выказывавшее доблесть и власть инков», писал испанский хронист. Построенный в XV веке храм служил одновременно крепостью. Он высился над столицей инков — Куско.

Когда в 1533 году сюда прибыли европейцы, их поразила не только красота самого храма. Они с изумлением глядели на камни, из которых оно было сложено. Длина этих глыб достигала пяти метров. Расчеты показывали, что они весили до 128 тонн!

Как же индейцы сумели сложить стены из этих глыб, которые не под силу сдвинуть с места даже великану? Как они доставили их сюда? Инки не знали колеса. У них не было повозок. Авторы старинных хроник сообщают, что инки волокли эти глыбы к храму, обвязав их канатами толщиной в человеческую руку. А как поднимали камни наверх, балансируя на узкой стене и ловко пригоняя их один к другому? Это остается загадкой и поныне.

Всего на строительстве храма работало около двадцати тысяч человек. Работы длились почти полвека. Однако это «чудо света» простояло недолго. Его постигла примерно та же участь, что и знаменитый Колизей. После падения Инкской державы испанцы стали понемногу разбирать храм, используя его как огромную «каменоломню». Из этого камня строились жилища новых правителей Перу.

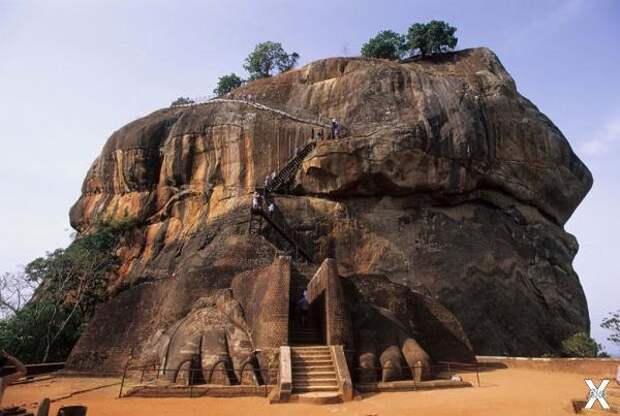

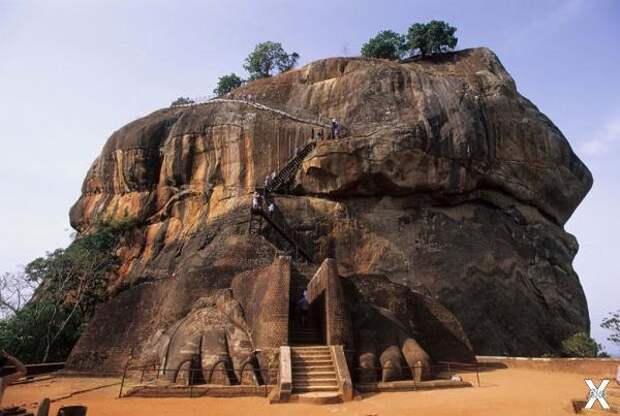

Шри-Ланка. Дворец и сады Сигирии

В двухстах метрах над куполом джунглей высится Рай. Когда-то здесь поселился царь Кассапа I (473—491). Его окружали великолепные сады с фонтанами, ручьями и прудами, посреди которых виднелись островки. На этих островках красовались чудные павильоны.

Свой дворец царь Кассапа велел построить на самой вершине скалы. Чтобы подняться к нему, надлежало пройти сквозь огромную львиную пасть, изваянную в скале. Отсюда и название этой роскошной цитадели — Сигирия, «Львиная скала».

Прекрасен был дом царя, овеваемый ароматами цветов и журчанием ручьев, но кровью и смертью был выстлан путь к нему. В своем прибежище Кассапа прятался от врагов и заговорщиков. Ведь сам он был узурпатором, а не законным царем: он убил своего отца и отправил в изгнание брата, коему подобало наследовать власть.

Страшась кинжала и яда, он в то же время чувствовал себя богом. Здесь, на вершине мира, он был воплощением Куберы — бога, владевшего некогда Шри-Ланкой и сотворившего людям Рай на земле.

В своем чертоге, полном земных соблазнов, Кассапа правил восемнадцать лет. Все было как в сказке: «Среди садов ручьи плели узор, Благоухали пряные цветы, И окаймлял холмов ровесник, бор, Луга, что ярким солнцем залиты» (пер. В.В. Рогова).

Однако в неоконченной поэме Сэмюэла Колриджа Кубла Хан вечно царит в своем необыкновенном дворце, а эта сказка южных морей все-таки кончилась. Законный наследник — изгнанный брат — вернулся и сверг Кассапу. С тех пор никто из царей более не селился на Львиной скале.

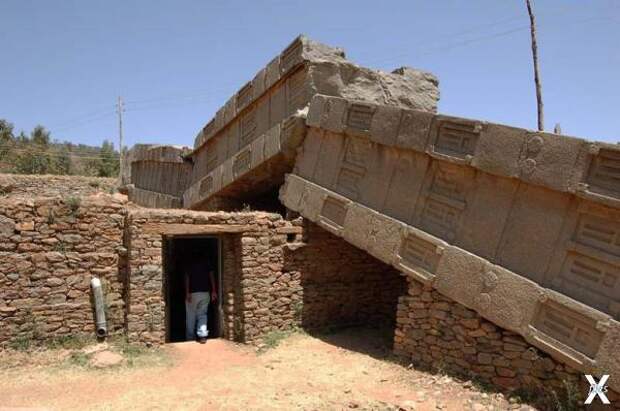

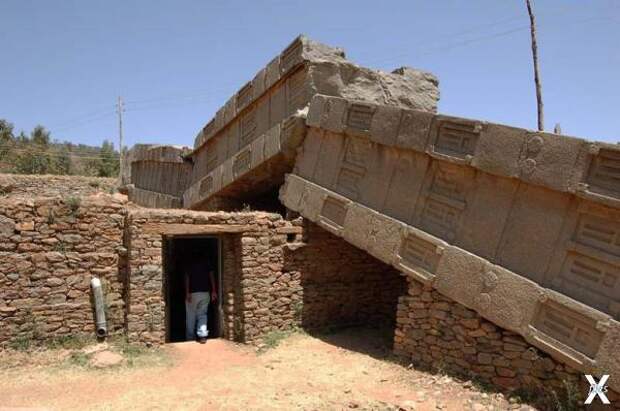

Эфиопия. Стелы Аксума

В Аксуме потерпело неудачу одно из самых честолюбивых дерзаний древности. Один из правителей этого африканского царства замыслил возвести самый большой в мире надгробный памятник. Его высота достигала 33 метров, а вес — 520 тонн.

Однако попытка установить эту стелу не удалась. Колонна рухнула и раскололась. Впрочем, вызывают восхищение и другие стелы, возведенные царями Аксума. Высота самой большой из них — 20,6 метров, а вес — 160 тонн. Она напоминает десятиэтажное здание — и не только своей высотой.

Древние строители отделали грани стелы четким орнаментом, напоминающим окна и двери. Для чего им это понадобилось? Как родилась эта странная идея? Во II—IV веках нашей эры, когда были построены эти стелы, в Аксуме не строили многоэтажные здания.

Непонятно, как эти стелы доставляли из каменоломни, находившейся примерно в четырех километрах отсюда. Археологи предполагают, что для этой цели использовались слоны. Поднимали стелу, очевидно, с помощью насыпи — рампы. Однако уверенности в этом нет.

Остается признать, что, возводя эти надгробные колонны, жители Аксума проявили не меньше изобретательности, чем их северные соседи — строители пирамид.

Вот всего лишь малая часть этого списка - десять забытых чудес света. Их перечень охватывает свершения людей, живших в четырех частях света: от столицы инков до Индонезии...

Великобритания. Мэйден-Кастл

Памятник расположен на юге Англии, на холме, в двух милях от Дорчестера. Строить здесь крепость начали еще в VI веке до нашей эры. Какие же усилия потребовались людям, жившим здесь, чтобы возвести грандиозную систему укреплений! Какие рвы были вырыты здесь и какие сложены стены!

Раскопки показывают, что строительство длилось около трехсот лет. Внутренний вал с двумя воротами оградил территорию площадью примерно в 17 гектаров. Позднее старая крепость была окружена четырьмя концентрическими стенами, превратившись в неприступную твердыню.

На холме виднеются следы улиц и округлые фундаменты строений, хорошо различимые при съемках с воздуха. Очевидно, здесь было поселение, застроенное каменными и деревянными домами. Между ними пролегали мощеные дороги.

Пока мы не знаем, кто построил Мэйден-Кастл. Сколько времени здесь жили люди? Нападал ли кто-нибудь на них? Приходилось ли жителям крепости выдерживать длительные осады? Известно лишь, что ее защитники наверняка были вооружены пращами. Ведь до нашего времени сохранились груды камней, которыми, очевидно, обстреливали нападавших.

Всего, как подсчитали ученые, здесь лежит около 22 тысяч камней. Завидный арсенал! Известна и последующая судьба крепости. В I веке нашей эры ее захватил легион Веспасиана. Здешнее поселение пришло в упадок. Лишь в IV веке здесь строится римско-кельтский храм.

Зимбабве. Большой Зимбабве

Одна из легенд гласит, что город этот построила легендарная царица Савская. На самом деле крепость Большой Зимбабве, по имени которой названа вся страна, была возведена в XIII веке нашей эры — во времена отнюдь не библейские.

Крепость на холме явилась оплотом здешних правителей, державших в повиновении обширную страну, — стала ее столицей. По подсчетам ученых, здесь проживало до восемнадцати тысяч человек. Они торговали с окрестными народами и даже отдаленными странами: во время раскопок были найдены глиняные изделия из Персии и Китая.

Лучше всего сохранилось наружное кольцо стен. Их высота достигает десяти метров, но сложены они без единой капли раствора. Камни обтесаны и плотно пригнаны друг к другу. Под зашитой стен высились различные здания и постройки.

Впрочем, ученые пока мало что знают о жизни обитателей этой крепости. Кто они были? Для чего построена эта твердыня? Для защиты от врагов? Или же это было некое храмовое сооружение, влекшее паломников под сень высокой ограды? Или резиденция правителя страны, укрытая мощной обороной?

После двух столетий расцвета Большой Зимбабве пришел в упадок. Тайна его циклопических стен волнует историков и сегодня.

Индонезия. Храм Боробудур

Строительство Боробудура началось в конце VIII века нашей эры. Его квадратный цоколь выровнен по сторонам света. Длина основания достигает 113 метров. Никакого внутреннего помещения в храме нет. Зато он очень богато украшен снаружи. Здесь имеются 72 ступы и 504 статуи Будды.

На боковых стенах храма вырезаны 1300 рельефов, изображающих сцены из жизни царевича Гаутамы Шакьямуни, считающегося Буддой, а также сцены его инкарнаций. Суммарная длина рельефов — два с половиной километра.

В общей сложности на строительство храма ушло около миллиона шестисот тысяч обтесанных камней. Никакого цементирующего раствора не было. Настолько камни плотно пригнаны друг к другу!

В древности святилище Будды переливалось яркими цветами; красным, синим, зеленым, золотым. Ученые нашли частички краски и крупицы листового золота. До сих пор не известно, кто из тогдашних правителей Центральной Явы повелел построить это великолепие. Можно лишь сказать, что им был один из царей династий Шайлендра, правившей в середине VIII — середине IX веков. Ведь после ее падения к власти на Яве вновь вернулись поклонники бога Шивы.

Впрочем, как бы ни звали сего добросердечного заказчика, следует признать, что царь, затеявший постройку такого храма, истово верил в Будду и вдобавок не знал стеснения в средствах. Возводя его, он, очевидно, возжелал запечатлеть, как душа, вырвавшись из «мира страстей», восходит к желанному просветлению.

Счастливая судьба дана была этому храму. Противники буддийской веры готовы были его разрушить, но защитники засыпали храм землей. Под слоем ее он сохранился в целости, и лишь в середине XIX века был вновь открыт археологами. В наше время Боробудур сохраняют как памятник мировой культуры.

Ирак. Царский дворец в Ктесифоне

«Да поразится мир моему величию и великолепию!» Видимо, так подумал царь Персии Хосров I, решив возвести себе примерно в 550 году нашей эры новый дворец в Ктесифоне — своей столице, лежавшей неподалеку от Багдада.

Воистину было чему удивляться! Украшением дворца стал его тронный зал длиной 50 метров и шириной 25 метров, увенчанный огромной аркой высотой 35 метров. Историки еще и сегодня поражаются, глядя на нее.

При ее возведении строители использовали особый связующий раствор: он высыхал с необычайной быстротой. Кирпичи мгновенно прилеплялись один к другому, не грозя рухнуть на голову венценосного властителя.

Мастерство древних зодчих было отменным. Арка простояла более тринадцати веков, пока наводнение 1888 года не обрушило большую ее часть. А «величие и великолепие»? Оно исчезло давно. В 636 году арабы захватили Ктесифон, положив конец Персии Сасанидов.

Мали. Глиняные мечети Томбукту

Около тысячи лет назад, на рубеже XI—XII веков, началось возвышение города Томбукту, основанного на пересечении торговых путей, что вели через Сахару с берегов Алжира, Марокко и Туниса.

Караваны купцов непрестанно тянулись в Томбукту, ибо он, как писал португальский географ начала XVI века Валентим Фернандиш, «есть сборный пункт всего золота, что обменивается на соль как в восточном, так и в западном направлениях» (пер. Л.Е. Куббеля).

«Там величайшее изобилие зерна и скота», — вторил ему Лев Африканский (XVI век). Недаром Томбукту стал важнейшим центром государства Мали. Здесь проживало около ста тысяч человек.

Здешние здания можно отнести к лучшим образцам глиняной архитектуры Африки. Среди них есть три великолепные мечети. Самая древняя из них — Джингеребер — датируется предположительно XIII веком. Ее сложили из глиняных кирпичей, а затем обмазали глиной.

Чтобы легче было починять постройку, в ее стены вложили каркас из жердей, также обмазанных глиной. Ведь починкой жилищ и храмов занимались часто: их стены страдали то от сильных ливней, то от песчаных бурь.

В 1591 году город, изобиловавший лавками купцов, ремесленников и ткачей, был захвачен марокканцами, а спустя три века — французами. Его глиняные мечети — Джингеребер, Санкоре (XIV век) и Сиди Яхья (ок. 1440 года) — сохранились по сей день. Они включены в список памятников, охраняемых человечеством.

Мальта. Храмы великанов

Около 3600 года до нашей эры — за тысячу с лишним лет до появления пирамиды Хеопса! — жители Мальты стали возводить огромные мегалитические храмы (по другим датировкам, в 2800—1900 годах до нашей эры).

Храм Hagar Qim

Всего на Мальте и прилегающих к ней островах насчитывают 23 храма. Все они ориентированы строго на юго-восток. В дни солнцестояний свет падает прямо на главный алтарь. Некоторые из храмов даже укрыты от посторонних глаз под землей: Строительство этих громад прекратилось около 2500 года до нашей эры.

Мы не знаем, кто сооружал их, в честь каких богов здесь проводились церемонии и каковы были эти празднества. Археологи лишь предполагают, что первые поселенцы, появившиеся на Мальте около семи тысяч лет назад (по другим данным, около 3200 года до нашей эры), прибыли сюда с Сицилии, лежащей неподалеку — всего в девяноста километрах к северу.

Впоследствии, когда история древних храмов давно была забыта, новые жители Мальты, глядя на эти стены, сложенные из камней, весивших не одну тонну, могли объяснить их появление лишь одной, понятной простолюдинам причине: когда-то здесь, на острове, жили великаны. Они и возвели эти твердыни, обтесав обломки скал и взгромоздив их друг на друга.

Мексика. Каменные головы ольмеков

Ольмеки были предшественниками майя и ацтеков. Около трех с небольшим тысяч лет назад они создали первую цивилизацию Мезоамерики — Центральной Америки. Среди наследия, оставленного ими, выделяются колоссальные головы, вырезанные из базальта. Самая большая из них достигает высоты 3,4 метра и весит 50 тонн.

Поражает взгляд этих каменных истуканов: все они слегка косоглазы.

Археологи не знают, кто послужил прототипом этих необычных скульптур: правители «страны каучука» (термин «ольмеки» означает «жители страны каучука»), ее воины, а, может, знаменитые игроки в мяч? Ведь почитаем мы своих спортсменов больше, чем писателей или ученых!

Непонятно, как каменные головы доставили к месту назначения. Ведь ольмеки не знали ни колесных повозок, ни тягловых животных, а им приходилось преодолевать до ста километров. Возможно, гласит одна из гипотез, эти скульптуры перевозили по рекам.

Но как взгромоздить на лодку тяжелый каменный шар, весивший почти полсотни тонн? Без целой системы подъемных блоков сделать это было нельзя, а их-то как раз не было у ольмеков. Остается лишь один выход: катить их вручную!

И еще одна загадка: как обрабатывали эти каменные глыбы? Ведь у ольмеков не было металлических инструментов и не было каменных орудий, более твердых, чем базальт. Увы, эти истуканы хранят молчание, и, очевидно, археологам еще долго придется искать ответ на интересующие их вопросы.

Перу. Храмовая крепость Саксайуаман

Это было «самое большое и величественное здание, выказывавшее доблесть и власть инков», писал испанский хронист. Построенный в XV веке храм служил одновременно крепостью. Он высился над столицей инков — Куско.

Когда в 1533 году сюда прибыли европейцы, их поразила не только красота самого храма. Они с изумлением глядели на камни, из которых оно было сложено. Длина этих глыб достигала пяти метров. Расчеты показывали, что они весили до 128 тонн!

Как же индейцы сумели сложить стены из этих глыб, которые не под силу сдвинуть с места даже великану? Как они доставили их сюда? Инки не знали колеса. У них не было повозок. Авторы старинных хроник сообщают, что инки волокли эти глыбы к храму, обвязав их канатами толщиной в человеческую руку. А как поднимали камни наверх, балансируя на узкой стене и ловко пригоняя их один к другому? Это остается загадкой и поныне.

Всего на строительстве храма работало около двадцати тысяч человек. Работы длились почти полвека. Однако это «чудо света» простояло недолго. Его постигла примерно та же участь, что и знаменитый Колизей. После падения Инкской державы испанцы стали понемногу разбирать храм, используя его как огромную «каменоломню». Из этого камня строились жилища новых правителей Перу.

Шри-Ланка. Дворец и сады Сигирии

В двухстах метрах над куполом джунглей высится Рай. Когда-то здесь поселился царь Кассапа I (473—491). Его окружали великолепные сады с фонтанами, ручьями и прудами, посреди которых виднелись островки. На этих островках красовались чудные павильоны.

Свой дворец царь Кассапа велел построить на самой вершине скалы. Чтобы подняться к нему, надлежало пройти сквозь огромную львиную пасть, изваянную в скале. Отсюда и название этой роскошной цитадели — Сигирия, «Львиная скала».

Прекрасен был дом царя, овеваемый ароматами цветов и журчанием ручьев, но кровью и смертью был выстлан путь к нему. В своем прибежище Кассапа прятался от врагов и заговорщиков. Ведь сам он был узурпатором, а не законным царем: он убил своего отца и отправил в изгнание брата, коему подобало наследовать власть.

Страшась кинжала и яда, он в то же время чувствовал себя богом. Здесь, на вершине мира, он был воплощением Куберы — бога, владевшего некогда Шри-Ланкой и сотворившего людям Рай на земле.

В своем чертоге, полном земных соблазнов, Кассапа правил восемнадцать лет. Все было как в сказке: «Среди садов ручьи плели узор, Благоухали пряные цветы, И окаймлял холмов ровесник, бор, Луга, что ярким солнцем залиты» (пер. В.В. Рогова).

Однако в неоконченной поэме Сэмюэла Колриджа Кубла Хан вечно царит в своем необыкновенном дворце, а эта сказка южных морей все-таки кончилась. Законный наследник — изгнанный брат — вернулся и сверг Кассапу. С тех пор никто из царей более не селился на Львиной скале.

Эфиопия. Стелы Аксума

В Аксуме потерпело неудачу одно из самых честолюбивых дерзаний древности. Один из правителей этого африканского царства замыслил возвести самый большой в мире надгробный памятник. Его высота достигала 33 метров, а вес — 520 тонн.

Однако попытка установить эту стелу не удалась. Колонна рухнула и раскололась. Впрочем, вызывают восхищение и другие стелы, возведенные царями Аксума. Высота самой большой из них — 20,6 метров, а вес — 160 тонн. Она напоминает десятиэтажное здание — и не только своей высотой.

Древние строители отделали грани стелы четким орнаментом, напоминающим окна и двери. Для чего им это понадобилось? Как родилась эта странная идея? Во II—IV веках нашей эры, когда были построены эти стелы, в Аксуме не строили многоэтажные здания.

Непонятно, как эти стелы доставляли из каменоломни, находившейся примерно в четырех километрах отсюда. Археологи предполагают, что для этой цели использовались слоны. Поднимали стелу, очевидно, с помощью насыпи — рампы. Однако уверенности в этом нет.

Остается признать, что, возводя эти надгробные колонны, жители Аксума проявили не меньше изобретательности, чем их северные соседи — строители пирамид.

Свежие комментарии