25 чисто русских вещей

Что еще, кроме 8-го марта, было придумано в России и только на нашей почве и прижилось. Возможно, самая патриотичная наша статья!

1. Пионербол

Этот упрощенные под хилые детские тельца вариант волейбола появился в 30-х годах. Пусть данные вид советского детского спорта развивал в основном лишь хватательную функцию организма, зато он был потрясающе демократичен.

Играть в пионербол могли буквально все: мальчики, девочки, толстые, дистрофики, умственно отсталые и очкарики. В пионерболе не появлялось звезд, потому что играть хорошо в него было нельзя (можно было играть очень плохо, но это ужа другая история). До сих пор российские дети в турецких и испанских отелях изумляют персонал, играя в свою загадочную игру.2. Доверительные турникеты

Вот где они зарыты, корни национальной психологии. Во всем мире турникетами в метро и на вокзалах изначально закрыты и лишь при просовывании в надлежающую прорезь билета или монеты разъезжаются в разные стороны. Если дорога закрыта – стой, открыта – иди. И только у нас турникеты работают по принципу хищных растений. Они таятся во тьме железных ящиков, создавая у тебя иллюзию полной свободы и безопасности. Но при любой попытке незаконного проникновения их челюсти смыкаются на теле нарушителя – в районе самых уязвимых мест. Да, мы не плюбим простых, отктытых путей. Мы им с детства не доверяем.

3. Вареная сгущенка

Карамелизированное концентрированное молоко живет и в зарубежных супермаркетах – в отделах всяческих ингредиентов для кондитерских изделий. Но а вкус, вид и запах это все же совсем не то, что наша родная сгущенка, которую ты сам три часа варил в кастрюльке, а потом отскребал от стен и потолка, после того как слегка отвлекся на просмотр финального матча Кубка Европы.

4. Портянки

«Портянки были, есть и будут! – сообщил как-то в интервью прессе начальник Тыла Вооруженных сил генерал армии Владимир Исаков. – Потому что синтетика для ног вредная, особенно когда 30 километров пробежать в кирзовых сапогах надо. А не синтетические плотные носки нужно каждому солдату по мерке шить, либо они будут кукожиться и ноги до кровавых мозолей складками набивать. Пробовала российская армия носки, пробовала, не в каменном веке живем. Так вот, эксперименты закончились фиаско. Это всякие морпехи американские, которые на вертолетах да джипах передвигаться норовят, те могут позволить себе носками баловаться». Таково мнение армейского руководства. Зато уж один полезный навык из армии каждый из нас принести может. На девушек, например, умение мгновенно сделать себе носки из двух носовых платков производит неизгладимое впечатление.

5. Присаживание на дорожку

Наше древнее национальное суеверие гласит, что если все члены шумной семьи перед отъездом сядут и помолчат минутку, то поездка будет удачной. Хотя бы потому, что именно в этот сакральный момент они могут мистическим образом осознать, что паспорта остались на диване, билеты – в ванной, а на ребенке вместо варежек надеты коньки.

6. Стучание по дереву

Как известно, вокруг каждого человека полным-полно ушастых злых духов, которые заняты тем, что разрушают все мечты. Как только услышат, что кто-то там хочет лошадь повыгоднее купить или дочь удачно замуж выдать, то сразу несутся со всех лап цены задирать, девку портить – лишь бы напакостить. Поэтому во всех странах разумные люди, сдуру высказав какое-нибудь свое желание вслух, тут же стучали по дереву: дерево чертей отпугивает, это еще друиды понимали. Но теперь этот полезный навык прочие нации подутратили. А мы стучали и стучать будем!

7. Банный веник

Больше похожий на инструмент истязания, чем наслаждения, этот пучок веток с засохшими листиками является куда более оригинальным символом нашей страны, чем французский балет, китайский кокошник или, к примеру, черная икра, которую вовсю экспортируют всякие Ираны и Канады. Бани есть у многих народов. Веник есть только у нас.

8. Березовый сок

Вроде и березы много где растут, а вот почему-то больше никто не подумал о том, как вкусен и полезен березовый сок. Может, тут все дело в каком-нибудь гене, только нам позволяющем почувствовать едва уловимый привкус сладковатой фанеры, который так прекрасен в детстве?

Да и взрослому человеку березовый сок совершенно необходим, когда к нему в гости приезжает иностранец. Тогда можно купить банку этого сока и заставить гостя как следует отпробовать наш национальный напито, с тихим удовольствием наблюдая за выражением его лица в этот момент.

9. Квас

Пусть сикеру, прародителя кваса, придумали в Междуречье – сегодня ни в Египте, ни в Иране кваса днем с огнем не найдешь, как и в любой другой стране мира. Только у нас. А тех негодяев, которые в последние годы повадились продавать газированные напитки «на основе кваса», нужно просто топить в тазиках с их продукцией.

10. «Ретона»

Стиральная машишка, которая весит 300 граммов, практически не лопает электричества и не заливает соседей снизу, родилась в Томске, в научно-производственном объединении «Ретон». Просто кладешь ее в тазик с водой и грязным бельем, добавляешь стирального порошка, и отдыхай – не хочу. Пока ты занимаешься своими делами, «Ретона» занимается своими: усердно обрабатывает одежду ультразвуковыми волнами, создает микропузырьки, которые отделяют грязь от волокон ткани. Потом тебе нужно будет лишь как следует прополоскать белье, вручную застирать или удалить отбеливателем наиболее въевшиеся пятна и хорошенько выжать постиранное. Миллионы людей уже купили себе это гениальное изобретение. Да, кстати, «Каша из топора» - это тоже русская сказка.

11. Семечки

Как мы ухитрились ввести в ранг древней национальной традиции поедание семян подсолнуха, который завезли к нам лет двести назад, - загадка. Тем не менее растение это так впиталось в нашу культуру, что даже натасканные историки нет-нет да и ошибутся. Например, в книге замечательного писателя и история Бориса Акунина «Алтын-Толобас» мы можем обнаружить девчонку-нищенку, которая лузгает семечки, не смущаясь тем, что в описанном 1682 году этот экзотический цветок только-только начали разводить продвинутые садоводы Голландии и Франции.

12. Звательный падеж

Когда-то он был у многих латинских народов, но потом полностью выродился. А мы бережно его сохранили. Правда, чуть-чуть видоизменив. Если раньше при обращении к человеку мы расширяли слово дополнительной «е» в конце («княже», «человече»), то в современном русском языке звательная форма – это, наоборот, сокращение в последней гласной: «Зин, а Зин», «Послушай, Пашк», «Лех, а, Лех!».

13. Старый новый год

Европа перешла от юлианского к григорианскому календарю в конце XVI века, а Россия – лишь в начале двадцатого. Однако православная церковь категорически отказалась участвовать в этом безобразии. Ничего особенного тут не было (в конце концов, все ветки православия празднуют Рождество 7 января), но у нас-то произошла еще и атеистическая революция, которая выкинула Рождество на свалку истории и самым главным праздником года сделала не его, а болтающийся по соседству Новый год, прицепив к нему все бывшие рождественские атрибуты типа елки, горящих звезд и даров волхвов. В результате в памяти народной получилась мешанина наподобие салата оливье и мы стали обладателями невиданного богатства – аж трех праздничных недель, начинающихся католическим Рождеством и завершающихся слегка печальным праздником Старым Новым годом, само название которого – из разряда вещей невозможных, однако существующих.

14. Авоська

Неизвестно, когда первобытный человек впервые догадался соединить сухожилия животных так, чтобы они образовали ячеистую емкость, которую можно положить в карман на случай, если вдруг по дороге с работы ты выследишь очередь за дефицитной колбасой. Зато известно, как появилось название любимой советскими гражданами сумки. Впервые оно прозвучало в монологе Райкина в 1935 году. «А вот это авоська, - говорил его персонаж, размахивая перед зрителем вышеупомянутым предметом. – Авось-ка я в ней что-нибудь сегодня домой принесу».

15. Адрес наоборот

Что важнее – личность или государство? Индивидуальность или общество? Единица или система? Пока философы бьются над решение этих глобальных вопросов, их давно решила российская почта. Только у нас адрес начинается со страны, потом идут город, улица, дом и, наконец, то сочетание букв, которое ты привык считать своими персональными позывными. От общего, так сказать, к частности. Во всех остальных странах ты сперва уведомляешь почтовые службы, что тебе нужен Джон Смит, и лишь потом указываешь координаты того места, где Джон Смит обычно обретается. А зато у нас почтальоном работать проще!

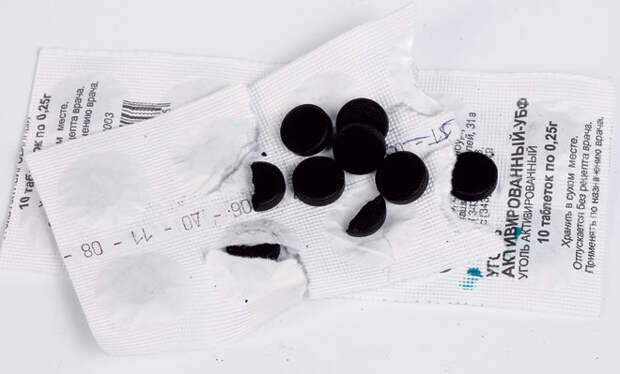

16. Активированный уголь

Уголь обладает абсорбирующим свойством и заодно понижает кислотность окружающей среды – то, что доктор прописал. Так что лечатся «от желудка» им повсюду. Но ханженски настроенные доктора и фармацевты зарубежья всячески маскируют исходную составляющую, засовывая в уголь всякие добавки и подвергая его различным метаморфозам (в жизни не догадаешься, из чего сделана эта белая пилюля или розовая капсулка). И только в России честные продавцы расфасовывают в аптечные упаковки чернющие, самого устрашающего вида таблетки, пачкающие рот и пальцы. Зато помогает!

17. «Что? Где? Когда?» и КВН

Телевикторин и соревнований на телевидении больше, чем ты сможешь съесть. Но лишь две игры являются нашими, оригинальными проектами, сценарии же всех остальных телевизионщики выкупали у зарубежных компаний. Всего две. Зато самые лучшие и самые любимые.

18. Крашение пасхальных яиц луком

Конечно, это все от бедности. Русский крестьянин обычно не имел достаточных средств для золотой фольги и медовых красок, так что беднота разукрашивала яйца тем, что было под рукой – луковыми шелупашками. Иногда еще яйца нитками обматывали, чтобы веселенький узорчик получился. Но зато как следует вываренное луковом растворе яйцо получалось куда вкуснее обычного, особенно если скорлупа чуть-чуть треснула.

19. Подстаканники

Во времена, когда стекло стоило до безобразия дорого, подстаканники были растространены повсеместно – как броня и опора для неустойчивого дорогостоящего стакана. Когда же стекло стало стоить смешное количество пенсов и пфеннингов, подстаканники попрощались с человечеством, сели на корабль и отплыли с прекрасными песнями в сказочную страну. Так произошло повсюду, кроме одной большой-пребольшой страны. Людям там приходилось очень долго ездить в поездах. А в дороге, как известно, очень хочется чаю, тем более что в стране, о которой мы говорим, чаепитие стало национальной традицией. И вот тут-то оказалось, что без подстаканника в трясущемся поезде не обойтись: неприятно, когда тебя кипятком ошпарят. Все так привыкли, что чай нужно пить из стаканов с подстаканниками, что и в домах стали сервировать этот напиток точно так же.

20. Гречка

Хотя корень «греч» заставляет заподозрить в этой каше греческую шпионку, она самая что ни на есть наша. Древние свидетельства употребления гречки человеком в пищу найдены только в одном месте, на Алтае. Там окаменелых зерен гречки в захоронениях и на стоянках полным-полно. Видимо, именно с Алтая гречка распостранилась по Азии – правда, без особого успеха. Только японцы и китайцы частично сохранили ее в рационе, добавляя растертую гречиху в муку, а большинство народов никогда ее толком не ели. Диетологи полагают: тут все дело в том, что к гречке надо привыкать с малолетства, иначе взрослый человек, впервые пробуя гречневую кашу, будут чувствовать горечь и химический привкус. Так что, кроме нас, ее никто толком не ест и есть не умеет. Хотя гречку продают в Европе и США во всяких магазинах «биологической» пищи, но без слез на эти пакетики смотреть нельзя. Гречка в них непрожаренная: зеленая, дробленая и ни на что не годная.

21. Двери, открывающиеся внутрь

Легенда о том, что в СССР двери квартир открываются внутрь, чтобы КГБ было удобнее выбивать их при аресте – лишь легенда. Двери кэгэбэшникам открывали сами – тихо и обреченно. А их расположение – обычная для северных регионов вещь. Там, где за ночь снега на пару метров на крыльцо наваливает, очень быстро понимаешь, как надо навешивать двери, если намерен выбраться из дома до наступления зимы.

22. Рассол

Маринада – хоть залейся. Простого огуречного рассола ты не найдешь нигде и никогда. Только у нас. Непонятно, почему еще не налажен экспорт, не мчатся цистерны, не проложены рассолопроводы. Можно подумать, мы одни такие пьющие. Или не нашлось еще готового рискнуть печенью Прометея, который украл бы у нас эту тайну и отдал страдающему от похмелья человечеству?

23. 8 марта и 23 февраля

Таких парных праздников нет нигде. Разве только в Японии нашим главным сексуальным праздникам немного соответствуют «праздник мальчиков» и «праздник девочек». Но там это только для детей, а у нас – для всех. На изначальный смысл этих дат уже давно никто не смотрит. В день трудящейся женщины подарки получают даже те дамы, которые не проработали пяти минут в своей жизни, а в день Российской армии самых героических уклонистов ничто не спасет от новых образчиков носков, галстуков и бритв в их частной коллекции.

24. Зеленка

Пожалуй, в нашей стране нет ни одного дома, где не было бы хоть одного пузырька зеленки. Волшебное средство от всего: помажь – и все пройдет. Из «домодедовых» и «шереметьевых» ежедневно улетают сотни чудодейственных пузырьков. Летят они в дальние края, к диким людям, которые не знают, что такое зеленка. Западные врачи уже научились при осмотрах отличать русских детей по загадочным зеленым пятнам на теле. И как только научились – подняли крик, потому что детишки оказались намазаны такой смесью, которую не то что на себя лить, но и издалека рассматривать небезопасно. Сплошные тератогены с канцерогенами. С тех пор всякие зловредные западные комиссии то и дело требуют производство зеленки в России запретить. Но в стране, в которой до сих пор в учебниках по акушерству рекомендуют смазывать зеленкой соски кормящим матерям (против трещин), подобные предложения можно расценить как крайнее кощунство и в чем-то даже свинство. Потому что это уже покушение на основы.

25. Кедровые орешки

Самые полезные орехи едят только в России, что неудивительно. Чтобы они могли попасть на стол любого гражданина страны, этой стране надо иметь много тысяч квадратных километров тайги. А промышленным способом кедровые орехи не вырастишь. Либо продавать их придется по цене совершенно непристойной: уж слишком много места требуется кедру, чтобы разродиться спустя пятьдесят лет первым десятком скромных шишек. Правда, сейчас мы экспортируем кедровые орехи, но за рубежом не торопятся массово их закупать: больно непривычен этот экзотический плод для тамошних покупателей.

=0=0=

Попа Дженнифер Лопес, сусеки, Урюпинск и еще 9 вещей, о которых все слышали, но мало кто видел

Вот тебе статья о вещах, что у всех на слуху, но не у всех на виду.

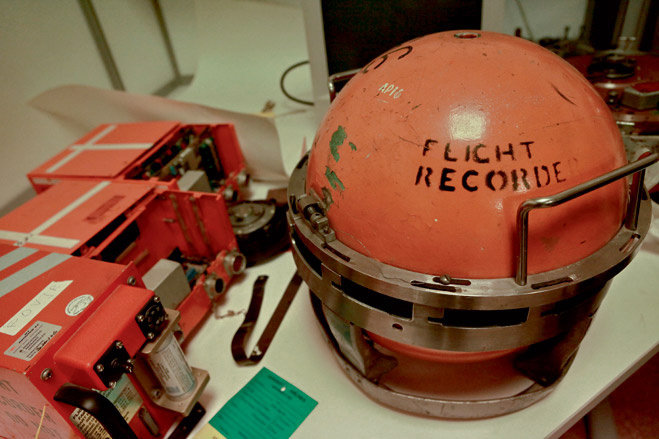

Черный ящик

Тезка черных ящиков с «Поля чудес» и «Что? Где? Когда?» на самом деле не черный ящик, а оранжевый шар. По-научному он называется бортовым самописцем и представляет собой записывающее устройство, надежно спрятанное в бронированный, водонепроницаемый и противоударный ярко-оранжевый корпус.

В пассажирских самолетах обычно устанавливают три бортовых самописца. Два параметрических, подключенных к датчикам основных систем и считывающих параметры полета, и один речевой, микрофоны которого выведены в кабину пилотов с целью фиксации всех, даже самых матерных их ругательств. Параметрические располагают между двигателями на осевой балке самолета. Каждый бортовой самописец весит около 17 кг. А первый был придуман в середине XX века австралийским изобретателем Дэвидом Уорреном. Кто и при каких обстоятельствах наградил самописец романтическим прозвищем «черный ящик», до сих пор неизвестно. Но велика вероятность, что это был обиженный наземный технический персонал аэропортов, которому строго-настрого запретили прикасаться к самописцу. Вообще, все манипуляции с «черным ящиком» проводят специально обученные люди в атмосфере строжайшей секретности, чтобы ничто не влияло на расследование.

Аппендикс

Наши знания об этом отростке невероятно скудны. Мы знаем только, что аппендикс находится где-то внутри, где-то внизу, где-то справа и в случае воспаления его следует «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». А еще он вроде как бесполезен. Хотя те врачи, которые посвятили свою научную жизнь изучению аппендикса, отказываются признавать, что их деятельность бессмысленна, и утверждают, что аппендикс является «фермой» для размножения полезных бактерий. В здоровом состоянии аппендикс напоминает червяка, который может достигать толщины 0,5–1 см и длины 3–20 см. Хотя наиболее распространенная длина, из-за которой не стоит комплексовать, — 7–9 см. В воспаленном состоянии аппендикс распухает на несколько сантиметров и из пастельно-розового превращается в кроваво-красный.

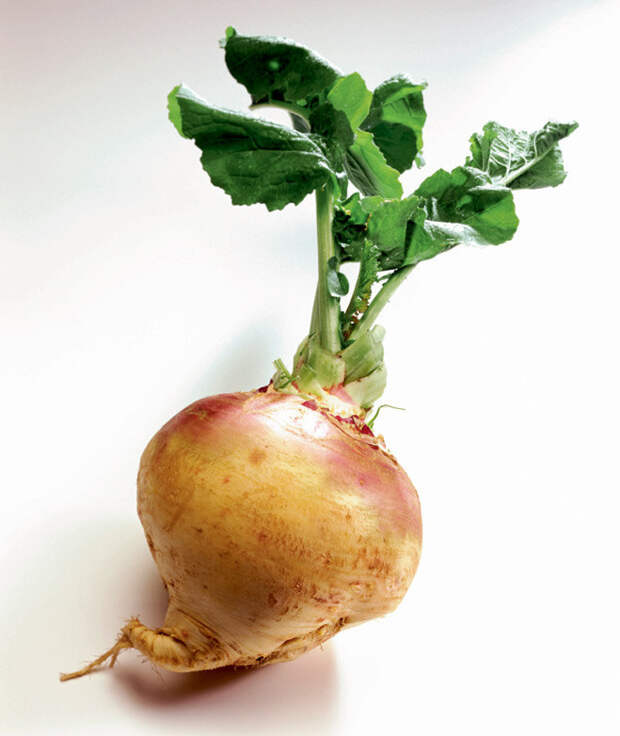

Брюква

Сенсация: перед тобой та самая мифическая брюква! Едва ли не самый загадочный овощ. Брюкву регулярно поминают в разговорах, про нее шутят, ей даже посвящена строчка в песне продавца овощей с пластинки про Чебурашку: «Тыква и брюква, импортная клюква!» Но едва ли кто-то видел брюкву или тем паче ел. А ведь до того как царь Петр привез из командировки картошку, брюква пользовалась оглушительной популярностью на территории всего Государства Российского. В словаре Даля даже есть поговорка: «Надоел ты мне, что брюква». Брюква — это плод связи листовой капусты и репы, имевшей место где-то в Средиземноморье. Первым подробно описать овощ-метис вызвался шведский ботаник рубежа XVI–XVII веков Каспар Баугин, поэтому некоторые антироссияне называют брюкву «шведской репой».

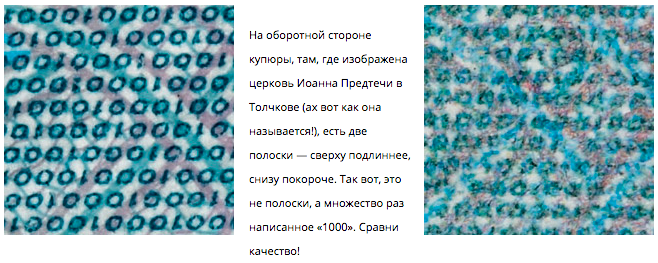

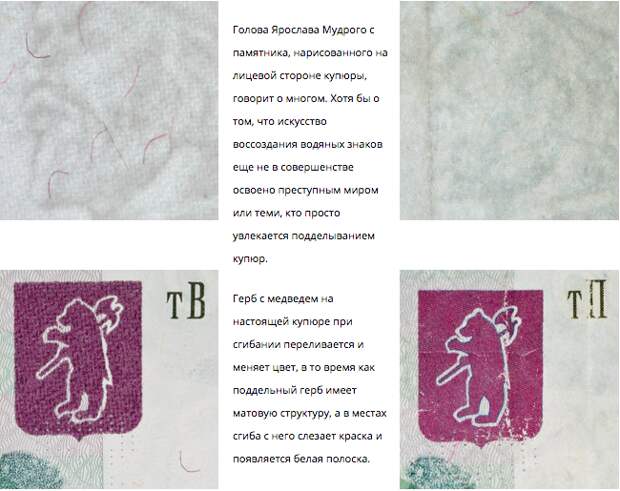

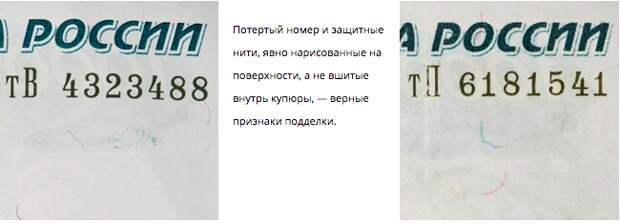

Фальшивые рубли

В наши дни проще встретить полицейского в милицейской форме, чем фальшивую тысячу рублей, притворившуюся настоящей. Тем более что в данный момент на бескрайней территории РФ куда больше фальшивых долларов, чем рублей. Но мы все-таки добыли фальшивую тысячу и сравнили ее с настоящей, которая давно без дела валялась в кошельке нашего редактора по фитнесу. Полюбуйся, какая красота!

Попа Дженнифер Лопес

Несмотря на то что попа Дженнифер Лопес даже популярнее самой Дженнифер Лопес, сама Дженнифер Лопес не очень-то стремится демонстрировать попу Дженнифер Лопес. Существует лишь одна фотосессия, где актриса позирует в безразмерных трусах, повернувшись попой к объективу. Не то чтобы Дженнифер отгоняла от своей застрахованной на один миллион долларов попы людей с фотокамерами — просто она все время затягивает ее в платья и джинсы. Потому-то мы и не могли не поделиться с тобой уникальным кадром, на котором нет ничего лишнего. Только попа Дженнифер Лопес, сама Дженнифер Лопес и что-то вроде купальника.

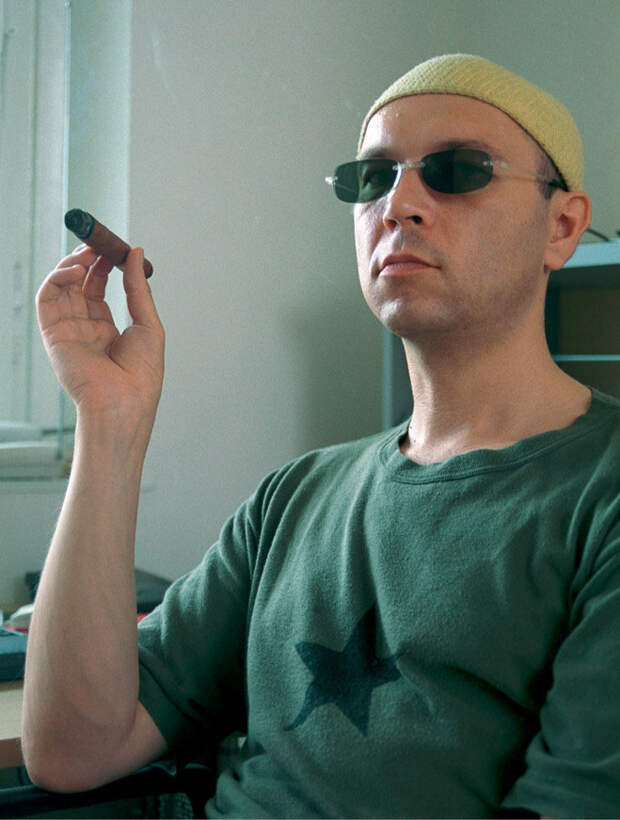

Пелевин

Легенда о сильнейшей привязанности полумифического, но от этого не менее (а может, и более) великого русского писателя Виктора Пелевина к темным очкам никакая не легенда — чистая правда. Во время своей лекции в Токио на просьбу организатора снять очки Виктор Пелевин на глазах многочисленной японской аудитории предложил обидчику снять штаны (ха-ха!). А когда культовый фотограф Ричард Аведон, снимавший Пелевина для не менее культового еженедельника The New Yorker, попросил писателя избавиться на время фотосессии от лишних стекол на лице, тот лишь окинул Аведона презрительным взглядом. Правда, фотограф не понял, каким взглядом его окинули, поскольку очки Пелевин так и не снял. Но даже в темных очках Виктора Олеговича не часто увидишь на фотографиях. Так что лови момент, смотри в оба.

Баррель нефти

Этимология слова «баррель» восходит к английскому barrel, что в переводе значит «бочка». Баррель бывает разный, даже пивной. Но самый популярный — это, несомненно, американский нефтяной баррель, который вмещает 42 галлона нефти, или примерно 158,988 литра тоже нефти. Бочки с нефтью всегда окрашены в голубой цвет — вероятно, для того, чтобы их не путали с бочками красного цвета, содержащими нефтепродукты. Здесь бы пошутить про дальтоников, но как-то слишком ожидаемо. Что-то здесь не так. Будто кто-то подстроил ловушку…

«Яндекс»

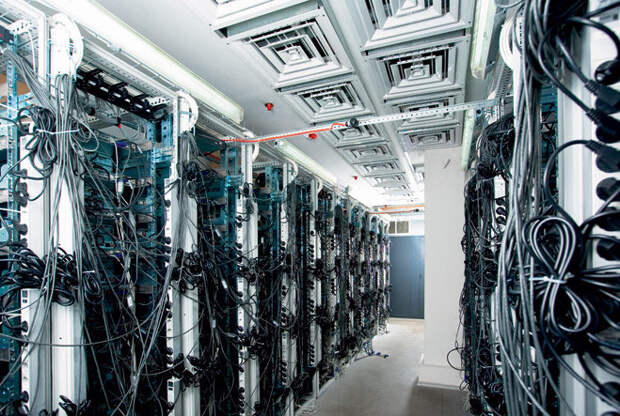

Если ты думал, что «Яндекс» желтый, ты ошибался. Он также не красный и не синий. Он такой, как на фотографии. Перед тобой один из дата-центров «Яндекса», вмещающий до 7 тысяч серверов, каждый из которых обрабатывает более 100 Мбайт информации в секунду. Серверы требуют постоянного охлаждения, именно поэтому под фальшполами дата-центров отведено 50 см для циркуляции воздуха от кондиционеров, охлаждающих помещение. Когда русскоязычная поисковая система Yandex.ru только появилась на свет (а произошло это 13 лет назад, после оглушительного дебюта на IT-выставке Softool), у нее был лишь один дата-центр в Москве. Теперь комнаты с тысячами серверов располагаются в Екатеринбурге, Новосибирске, Одессе, Симферополе, Киеве, Казани и даже в чужеземной Калифорнии. В месяц дата-центры «Яндекса» обрабатывают около 2 миллиардов запросов. В том числе дурацких — вроде «можно ли уже лететь в Египет».

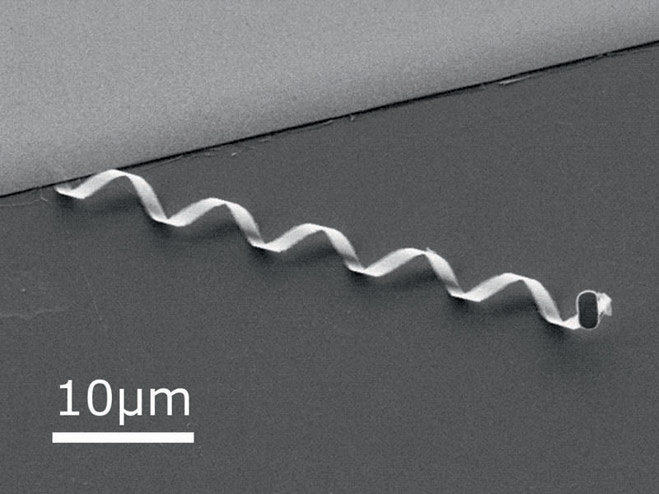

Наноробот

Пока ты читаешь это предложение, все проекты изготовления нанороботов (то есть роботов не больше 10 нанометров) находятся в научно-исследовательской стадии и, вероятно, будут пребывать там ближайшие несколько лет. Тем не менее мы уже сегодня, прямо на этой странице, можем предположить, как будут выглядеть нанороботы. Перед тобой прототип наноробота — микроробот длиной 25 микрометров. Завитушка была придумана в Швейцарском государственном институте технологий в Цюрихе и названа «искусственный бактериальный жгутик». Предполагается, что жгутик будет широко использоваться в медицине, перемещаясь в жидкостях в организме и, например, удаляя бляшки в артериях.

Пенаты

«Вот они, Пенаты!» — любят повторять смотрители петербургского музея-усадьбы Пенаты (усадьба принадлежала когда-то художнику И. Е. Репину). Все остальные жители России используют слово «пенаты» применительно к собственному дому, не задумываясь о том, что оно значит. И хорошо, что не задумываются, ведь если бы задумывались, нам не о чем было бы писать, журнал бы прикрыли, мы потеряли бы работу, умерли в нищете... В общем, пенаты, согласно римской мифологии, боги-хранители домашнего очага. Поэтому-то возвращаться нужно не «в пенаты», а «к пенатам». Среднестатистическая римская семья имела обычно двух пенатов, чьи изображения украшали камин. Вероятно, поэтому, изнывая от безделья в отпусках, мы рвемся к «родному очагу», несмотря на то что живем в панельных домах с центральным отоплением.

Сусеки

Поразительно, как порой некоторые совершенно бесполезные в современном быте слова продолжают жить вопреки своей бесполезности! Взять, к примеру, слово «сусеки». Благодаря сказке про Колобка, которого, как известно, бездетные дед с бабкой наскребли в сусеках, это понятие продолжает жить в народе, хотя едва ли кто эти сусеки видел. За исключением тех, кто рассматривает сейчас эту страницу, на которой как раз изображены сусеки, или закрома — места для ссыпания зерна в зернохранилище на задворках избы. Как видишь, сусеки — это деревянный ящик с несколькими отделениями, в которых хранили зерно и муку.

Урюпинск

Некое мифическое место, олицетворение «нигде» и «ничего», существует на самом деле и является административным центром Урюпинского района Волгоградской области. Городок с мелодичным названием Урюпинск разместился на левом берегу реки с не менее мелодичным названием Хопёр в начале XVII века и с тех пор там и остается. Несмотря на то что тысячи россиян ежегодно обещают «бросить все, махнуть в Урюпинск», осуществляют задуманное, вероятно, немногие, так как население города не поднимается выше отметки в 40 тысяч человек. Даже экскурсионные туры в Урюпинск не пользуются популярностью. Хотя там есть на что посмотреть! На... э-эм… Да хоть на памятник козе!

=0=0=

Почему один и тот же человек ведет себя то как альтруист, то как сволочь

Статья о добре, зле, воронах, слонах и философах, объясняющая, почему мы все такие хорошие, хотя иногда и плохие.

Всегда найдутся любители поругать человечество. Злобное, агрессивное, безжалостное, забывшее добро человечество, которое, положа руку на сердце, давно стоило бы стереть с лица планеты за гадкое поведение. Занимаются этими обличениями в основном сами же люди (хотя можно встретить и хорошо обученного попугая, сутками орущего «дураки!» в пространство ноосферы).

Но так ли уж плох человек? Действительно ли наша натура изначально столь порочна, что удержать нас от безостановочного людоедства можно только строгими вожжами церкви, милиции и голливудской пропаганды?

Философические опыты

На эту тему очень качественно ломали копья философы прошлого. Самыми знаменитыми в этих дискуссиях стали, пожалуй, англичанин Джон Локк и немец Иммануил Кант.

Первый убедительно доказал, что в душе нет врожденных идей и мы рождаемся явно слепыми и к хорошему, и к плохому. Лишь личный жизненный опыт и воспитание делают нас по-настоящему людьми.

Кант же доказал бытие Бога через наличие «нравственного закона внутри нас». Потому что ничем, кроме наличия высшего разума, влияющего на каждого человека, нельзя объяснить, например, любовь, самопожертвование, благоговение, милосердие и прочие замечательные вещи. Их ростки заложены в нашу душу изначально самим Творцом, и только от нас зависит, дадим мы им развиться или сделаем ставку на свою греховную, звериную сущность. И с Кантом довольно долгое время трудно было поспорить. Действительно, почти каждый человек явно понимает разницу между добром и злом, при том что зло часто бывает притягательнее. Зачем делиться конфетой с Мишей, если куда слаще сожрать ее самому? Тем не менее нередко даже самые маленькие дети, ничего не подозревающие об альтруизме и милосердии, с готовностью делятся сладостями и игрушками. Разве тут нет противоречия с их природными потребностями? Разве не видим мы в таком поведении явное свидетельство того, что без высших сил в создании человека не обошлось?

Ни одно животное в мире не может быть так разумно, так нравственно, как человек, венец творенья. Ну а когда мы преступаем свою разумность и нравственность, забываем глядеться в зеркало Бога, вот тогда — да, нас ждет грязнейшая канава скотства и будем мы ниже всех тварей земных...

Довольно долго концепция человеческой личности, состряпанная из скрещенных идей Канта и Локка, считалась основной, да и сейчас у нее немало поклонников. Увы, но к реальности она при всей своей симпатичности не имеет никакого отношения.

Всегда ли человек разумен?

Кстати, о венце творенья. Знаешь, что случится, если запереть в комнате щенка и младенца, обеспечив их питанием и уходом, но лишив любого общения? Правильно, через несколько лет, если мы откроем дверь комнаты, нас встретят две собаки. Осознание того, что вне человеческого общества ребенок вырастает диким зверем, почти идентичным по поведению тем животным, среди которых он рос, всегда несколько расстраивало богословов. (Такие случаи были впервые более-менее научно описаны в XVII веке. До этого господствовало мнение, что все эти Ромулы и Ремы, вскормленные волчицами, вырастали хоть и дикарями, но все-таки людьми.) Вид венца творенья, бегающего по деревьям без штанов, грызущего кости и отличающегося сообразительностью курицы, был огорчителен. Собака, кошка, лошадь, хорек — никто не меняет своей природы, живя среди людей. Что с человеком-то не так? Казалось бы, наоборот: именно мы сотворены по образу Божьему и должны сохранять его в любом случае.

Увы, дыхание Творца совершенно не ощущалось в феральных людях (иначе — маугли). Хуже того, одичать до состояния неразумных зверей вполне могли и взрослые — например, попавшие на острова жертвы кораблекрушений или тюремные узники. Впрочем, тут хотя бы можно сослаться на то, что бедняги просто сошли с ума от горя и одиночества.

То, что разум и душа могут повредиться, — понятно. Но вот то, что без надлежащих условий они и вовсе не появляются, было гораздо более странной новостью.

Кто умнее человека

Люди ждут прибытия инопланетных разумов, искренне опасаясь, что они во вселенной одиноки (жребий, конечно, почетный, но страшновато как-то). При этом вокруг нас шляются десятки тысяч весьма разумных видов, но мы их ухитряемся не замечать. Какой же это разум, если это всего-навсего ежик?

А между тем, кто тут тварь неразумная, еще предстоит разобраться.

Возьмем, например, европейского барсука. Это очень мрачное, одинокое существо, которое больше всего на свете не любит общаться. Даже с родственниками барсук поддерживает весьма редкие контакты, связанные прежде всего со всякими неприятностями типа необходимости изредка размножаться.

При этом родители барсука не утруждают себя особо его образованием: несколько месяцев после рождения он живет при матери, после чего мамаша бесцеремонно выставляет выводок за дверь.

Причем утверждать, что все свои сложнейшие действия барсуки совершают бездумно и инстинктивно, как это часто делают, например, насекомые, не приходится. Молодые барсуки сплошь и рядом допускают ошибки: у них обрушиваются выводимые своды их первой норы, они падают в воду с речных осыпей, они пытаются охотиться на малосъедобные вещи. Однако барсучата делают из этих ошибок выводы с молниеносной скоростью.

В животном мире барсук является, пожалуй, гением анализа и логики. Но при этом никто не считает его умным животным, так как этот полосатоносый нелюдим очень плохо идет на контакт, практически не поддается дрессировке и вообще выказывает совершенное скудоумие во всем, что касается общения в любом виде.

Итак, посмотрим, что умеет барсук

01

Без всяких первоначальных планов и схем, без инструментов и помощников он способен вырыть двух-трехэтажное подземное сооружение, простирающееся на несколько километров, которое не нуждается в крепеже, обладает десятками запасных выходов и вентиляционных отдушин, почти не рискует быть затопленным даже при сильных паводках. В зависимости от рельефа местности барсук старается разместить вход в нору так, чтобы на него максимально часто в течение года падали лучи солнца, ибо именно перед главным входом барсуки устраивают котлованчики, в которых принимают солнечные ванны. Все прочие пожарные выходы из норы старательно замаскированы. Обычно они спрятаны в корнях деревьев, прикрыты валежником и т. д.

02

Барсук способен идентифицировать тысячи видов трав, кореньев, насекомых и земноводных. Он не только никогда не травится незнакомыми грибами-ягодами, но и правильно выбирает температуру для хранения своих запасов. Подземные кладовки барсука расположены на разной глубине, и он тщательно сортирует, что где хранить, дабы все сохраняло максимальную свежесть как можно дольше.

03

Капканы, ловушки и электрические ограды плохо работают против барсуков, так как эти звери очень быстро обучаются их обходить.

Маленькие гении сотрудничества

Оставим ненадолго барсука и посмотрим на другое животное — пчелу. Это полная противоположность барсуку. Если тот является одним большим «я», то самосознание пчелы — величина, скорее, отрицательная. Некоторые биологи предлагают рассматривать ульи и муравейники коллективных насекомых единым существом, состоящим из множества подвижных обособленных клеток с различными специализациями. У пчел это трутни, матки и рабочие пчелы; у муравьев же физиологическая специализация еще разнообразнее.

Если взять молодую рабочую пчелу и поселить в отдельной большой коробке со всеми удобствами, снабдив пропитанием, то насекомое не будет есть и умрет через несколько суток, потому что оно просто не приспособлено для сепаратного существования.

Для передачи друг другу информации пчелы пользуются весьма сложным языком, включающим вибрации брюшка и крылышек, знаменитые танцы на сотах и обмен запахами. При этом сама по себе пчела исключительно глупа. Исследователи пчел Фриш и Линдауэр, например, долго экспериментировали со способностями пчел решать задачи. Выяснилось, скажем, что, когда леток (вход в улей) передвигают буквально на несколько сантиметров от привычного места, пчелы могут часами биться головой в стенку улья, прежде чем случайно не впишутся в леток.

Между пчелой и барсуком

Так вот, если забыть на время о высоком предназначении человека и рассматривать его как животное, каким он, с точки зрения этологов, и является, то мы обнаружим, что во многом люди куда ближе к пчелам, чем к барсукам. Мы точно так же ни на что не годны в одиночестве, мы теряем свою видовую идентичность, разлучаясь с себе подобными, мы бесконечно заняты тем, что друг друга обслуживаем и с друг другом сотрудничаем. И биологи, которые воспринимают ульи и муравейники как одно животное, приходят к похожему выводу, наблюдая за человеком. Мы гораздо глупее многих животных, но это ничего не значит, потому что все свои силы наш вид бросил на важнейшую видовую специализацию — общение с себе подобными.

Едва родившись, ребенок начинает искать глазами не только сосок матери, но и ее лицо. Разговаривать мы начинаем раньше, чем ходить и даже сидеть. Пусть пока это всего лишь «агу-агу» и «бу-бу!», но мы стараемся. Мы улыбаемся, приходим в восторг, когда нам что-то говорят, мы тянем ручки к кому угодно, похожему на человека (или даже на другое животное).

Играя в одиночестве, дети почти безостановочно болтают. Если у них нет отвечающего собеседника, не проблема: они будут разговаривать с куклами, машинками и ручками от чайников. Взрослея, мы, в отсутствие реального собеседника, тоже пребываем в почти бесконечном монологе, пусть и более молчаливом, — разговариваем сами с собой, с воображаемыми людьми, богами или теми же ручками от чайников. Как птица рождена для полета, так мы рождены для беспрерывных бесед, для получения информации и передачи ее. Создав письменность, человечество получило возможность общаться не только в горизонтальной плоскости с современниками, но и с предыдущими и последующими поколениями*.

Уже больше трети жизни молодой человек тратит на образование — получение информации, собранной человечеством за всю историю его существования.

Мы превратились в таких фантастических специалистов по общению, что давно вышли за свои видовые рамки: сочувствие и любовь у очень многих людей вызывает вообще все живое, а иногда и неживое. Мы одушевляем даже то, что не может быть живым по определению: в скрипе старого шкафа слышим кряхтенье нуждающегося в помощи старика, сурово беседуем со своими барахлящими компьютерами. А что уж говорить о том, в каком единении душ пребывают водители со своими железными «умницами», «девочками» и «красавицами».

При этом мы гораздо умнее пчел, потому что у человека есть и то самое, барсучье, «я», которое позволяет нам быть не взаимозаменяемыми клетками, а неповторимыми индивидуальностями. И вот тут мы переходим к весьма интересному моменту.

«А во что превращает нашу жизнь Интернет, так вообще страшно подумать»

Добро и зло, как запланировано

Биологов всегда интересовал альтруизм у животных. Очень легко объяснить, почему куропатка с риском для жизни отводит хищников от гнезда — это материнский инстинкт, форма инстинкта размножения, которая часто может превалировать над страхом собственной гибели.

Уже сложнее объяснить, скажем, почему буйволы иногда рискуют собой, отбивая у львов не своего теленка, а чужого. Или почему волки делятся едой с членами стаи. Эволюционисты обычно апеллируют к потенциальной общности генов у представителей одного вида и считают, что это один из частных случаев того же инстинкта размножения.

Но ни под одну эволюционную теорию не подпадают те сценки, которые часто видят владельцы домашних животных и любители живой природы.

Почему Шарик так рычал и лаял, когда ветеринар делал уколы бедной Мурке? Почему Бобик позволяет котятам таскать еду из его миски? И почему слон, видя тонущую козу, вынимает ее хоботом из воды? Потому что эта коза похожа на тонущего слоненка? Слоны, конечно, довольно близоруки, но не настолько.

Биолог Ричард Докинз, исследуя случаи альтруистичного поведения у животных, приходит к выводу: неродительский альтруизм свойствен лишь социальным животным. Барсук никого спасать не будет, если, конечно, он не мамаша очень мелких барсучат (да и это, кстати, не факт). Барсуку глубоко плевать на всю боль этого мира, если только она не имеет отношения к его собственному хвосту. Чем социальнее вид, тем больше он склонен к альтруизму. У пчел, например, альтруизм вообще единственная форма поведения: ни одна пчела не побоится умереть от потери жала, атакуя пришельца, ломающего улей.

Следуя этой логике, становится понятно, почему у человека, самого социального вида из всех млекопитающих, естественный альтруизм иногда зашкаливает почти до пчелиных градусов. Программа «жертвуй собой ради других» навеки впаяна в наш генокод. Чувства любви и сострадания — важнейший альтруистический инструмент столь социального вида — присущи нам от первого вздоха до последнего. Правда, не в равной степени.

Выбор всегда за тобой

Но не стоит забывать про нашего внутреннего барсука. У кого-то барсук помельче, у кого покрупнее и потребовательнее, но он имеется всегда. И это великолепно, так как без барсучьей составляющей все человечество представляло бы собой довольно бессмысленный рой лишенных личности клеток. Каждый из нас осознает свое «я» как нечто уникальное и очень важное, мы способны не только на сотрудничество, но и на яростную конкуренцию. И пусть наши природные интеллектуальные способности слабее, чем, скажем, у кошки*, но они все-таки позволяют нам логически мыслить и строить прогнозы.

Поэтому человек почти всегда находится в состоянии выбора. Наши барсучьи потребности в тепле, покое, безопасности, сытости, сексе, удовлетворении любопытства и тому подобном каждую минуту находятся в противофазе с пчелиной потребностью делать как все, думать как все, служить другим и наступать на горло собственной песне с чувством безусловного счастья.

У кого-то бегунок сильнее смещен в одну сторону, у кого-то — в другую, но этот дуализм желаний для нас совершенно неизбежен. Мы называем это борьбой добра и зла. Барсуку в этой гармонии отведена роль греха, а пчеле — нравственного закона. Но сместись картинка сильно в одну из этих двух сторон — и человечество сейчас не кичилось бы своим разумом, а тихо жужжало или сидело по норкам.

«Нет, автор тут не шутит. Тот, кому кажется, что это высказывание несправедливо, может попробовать провести собственный опыт, взяв пятилетнего ребенка и годовалого кота и посмотрев, кто из них сумеет успешнее выжить, например, в лесу в полном одиночестве»

А как насчет нравственного прогресса?

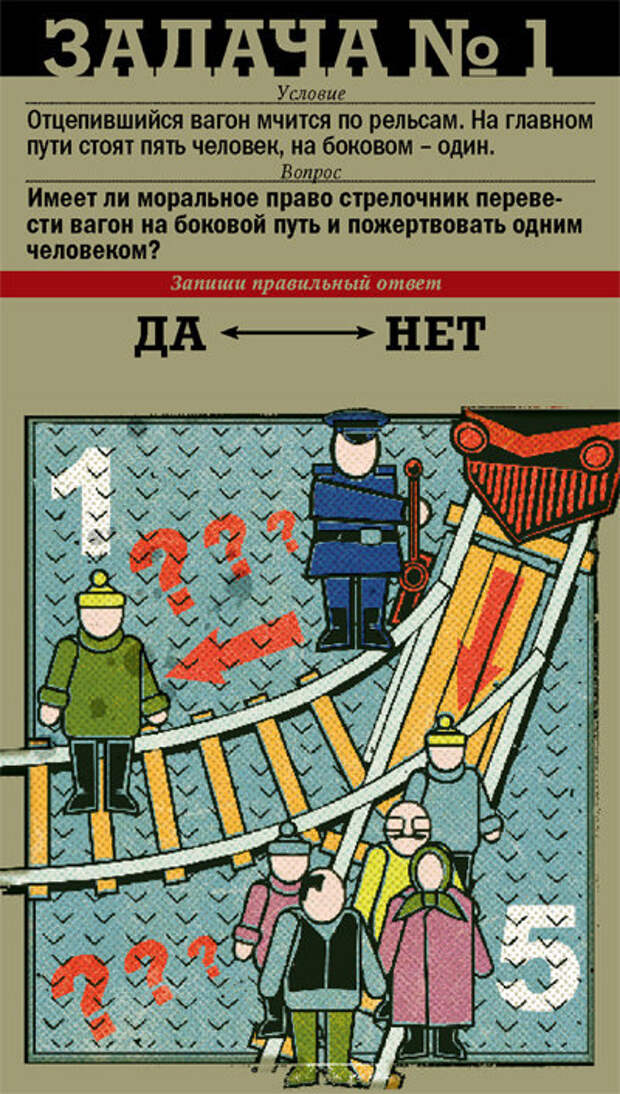

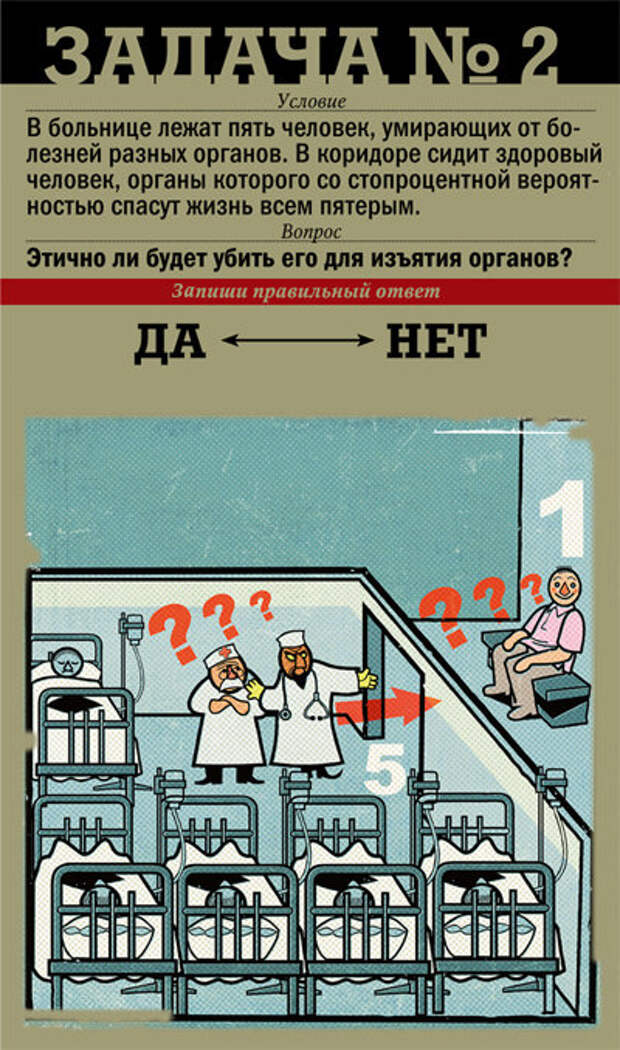

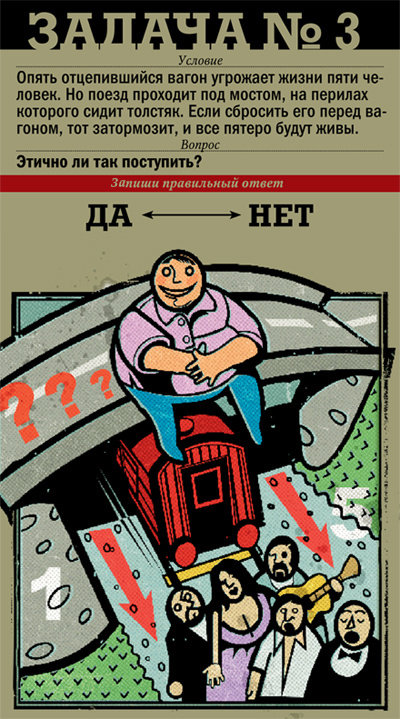

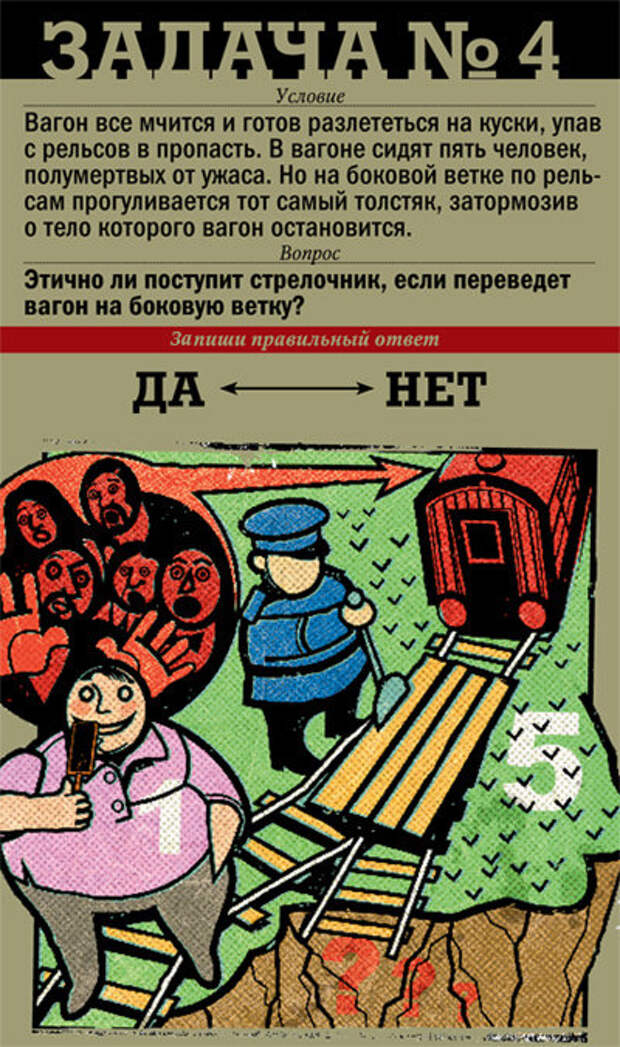

Становится ли человечество со временем хуже или лучше? Обличители современных нравов настаивают на первом варианте, люди с более трезвым взглядом на реальность уверенно ставят на второй. Но, с точки зрения этолога, природа человека на наблюдаемом отрезке истории не менялась. С неандертальцами все пока не очень понятно, но совершенно точно, что, взяв любого современного младенца за памперс и перенеся его в эпоху Дария, мы получили бы через полтора десятка лет обычного бравого перса, молотящего врагов палицей по мозгам без особых угрызений совести. В книге голландского биолога Марка Хаузера «Нравственное сознание: организация природой общечеловеческого понятия о добре и зле» рассказывается об эксперименте, проведенном ученым. Он опросил несколько сотен человек — профессоров и сантехников, стариков и маленьких детей. Всем им предлагалось решать этические задачи, которые тебе попадались на протяжении всей статьи.

Так вот, в целом все группы (именно группы, а не отдельные особо оригинальные люди, конечно), невзирая на возраст и уровень образования, ответили на вопросы одинаково.

№ 1 — да. № 2 — нет. № 3 — нет. № 4 — скорее, нет.

Причем спрашивать, в чем тут логика и рационализм, бесполезно. Ответы давались интуитивно, извлекаясь из самых глубин подсознания, в которых, видимо, и лежит выбитый на золоте вечный пакт между пчелой и барсуком. И от человека к человеку он меняется ощутимее, чем между социальными группами, нациями и эпохами — тут общие положения остаются неизменными.

Что меняется, так это степень информированности среднестатистического человека о чужих переживаниях. Чтобы быть альтруистом, недостаточно иметь много от пчелы в характере. Нужно еще уметь проникаться потребностями другого человека. Очень трудно сочувствовать чьей-то боли, если не знаешь, что такое боль. И вот тут очень мощно сработала культура — все эти книги, проповеди, газеты и фильмы. Например, после выхода романа Гюго «Последнее утро приговоренного к смерти» все цивилизованное человечество было так потрясено, что впервые вопрос о допустимости смертной казни стал рассматриваться серьезно. А что, до 1829 года никто не знал, что людям головы рубят? Знали, но как-то отвлеченно.

Мы всегда готовы сочувствовать, если правильно воздействовать на наши точки восприятия. Так что пчела сейчас, в общем, пребывает не в таком уж загоне. Скорее, поступаться своими привычками в современном человеке чаще приходится барсуку.

Но и тот тоже не особенно страдает. В обмен на необходимость сочувствовать всему шевелящемуся на земле его постепенно освобождают от тяжких пчелиных повинностей прошлых веков: от строгого общественного контроля за его сексуальностью, от церквей и религий, даже от излишнего патриотизма, призывной армии и победившего социализма.

Так что паритет сохраняется. Впрочем, он и не может не сохраняться: такова уж наша природа.

Свежие комментарии