Интересная газета. Мир непознанного

В статье И. Фибаг "Следы инопланетного вмешательства в доисторическом прошлом Земли?" делаются попытки обнаружить "следы" инопланетян. Автор предлагает обратить внимание на аномалии геологические, палеонтологические и биологические, которые пока не удается убедительно объяснить естественными причинами. Автор приводит следующие геологические аномалии:

- Месторождение нитратов непонятного происхождения в пустыне Атакама (Чили). По словам эксперта Г. Эриксен, это месторождение "настолько необычно, что, если бы его не существовало, любой геолог с полным правом сказал бы, что такого в природе быть не может".

- "Природный ядерный реактор" в Габоне, механизм "запуска" которого 1,7 млрд. лет назад, неясен.

- "Ливийское стекло" возрастом 28 млн. лет, по своим свойствам резко отличающееся от тектитов и других природных стекол, но напоминающее стекла искусственного происхождения.

Также в статье приведены аномалии палеонтологически-биологического характера:

- Неоднократное, массовое вымирание видов (гибель ящеров 65 млн. лет назад, при переходе от пермского периода к триасовому по непонятным причинам исчезло 90% обитателей моря и 70% существ, живших на суше);

- "Кембрийский взрыв жизни" 570 млн. лет назад, в результате которого практически одновременно зародились все основные типы животных - хордовые, членистоногие и т.д.;

- Видимая бесполезность около 95% генома человека.

Эволюционная теория Дарвина предполагает плавный, преемственный переход от морских растений и животных к наземным. Но палеонтологические данные не подтверждают эту идею. Тем более что в разные исторические периоды неожиданно возникают совершенно новые виды.

"Запретная археология"

В книге Майкла Бейджента "Запретная археология" приводится много ошеломляющих фактов, известных науке, но подвергшихся впоследствии "фильтрации знаний". Эти находки идут вразрез с современными представлениями

об эволюции человека. Приведем некоторые из них. В 1880 году, Дж. Д. Уитни, геолог из Калифорнии, опубликовал список каменных орудий, найденных в золотодобывающих шахтах Калифорнии. Среди них были: наконечники копий, каменные ступы и пестики. Инструменты были найдены глубоко в стволах шахт, под толстыми неповрежденными слоями лавы, возраст которых 9-35 миллионов лет. В начале 1950-х годов, Томас Б. Ли (Национальный музей Канады) нашел развитые каменные орудия в ледниковых отложениях в Шегу-яндахе (остров Манитулин на севере озера Гурон). По мнению геолога Джона Санфорда (Уэйнский государственный университет), самым старым шегуяндахским орудиям от 65 000 до 125 000 лет. Наука считает, что люди пришли в Америку из Сибири около 12 000 лет назад.

В трудах Французской Академии Наук (апрель 1868 г.) приводятся сведения Ф. Гариго и X. Филхо о находке костей млекопитающих в Сансан в пластах среднего миоцена (примерно 15 млн. лет назад). Некоторые из костей явно были сломаны человеком (в особенности, сломанные кости маленького оленя Dicrocerus elegans). Некоторые сломаны в результате естественных природных процессов. Гариго убежден, что первые кости были сломаны человеком при извлечении костного мозга. Эти находки были представлены на съезде Международного конгресса по доисторической антропологии и археологии, проходившей в Болонье в 1837 году.

В Сибири находили много каменных орудий возрастом около двух миллионов лет. Например, в 1961 году рядом с Горно-Алтайском на реке Уталинка были найдены сотни грубых галечных орудий. В 1984 году ученые А.П. Окладников и Л.А. Рагожин сообщили, что эти орудия найдены в слоях возрастом 1,5-2,5 миллиона лет. Другой советский ученый, Юрий Молчанов нашел каменные орудия, похожие на европейские эолиты (осколки камня с режущими краями) на стоянке у реки Лены у селения Урлак. По калий-аргоновым и магниевым методам возраст формаций с найденными орудиями около 1,8 миллиона лет.

В книге "Минералогия" граф Бурнон пишет об открытии, сделанном французскими рабочими в конце XVIII века при добыче мягкого песчаника рядом с Экс-эн-Прованс. Песчаник добывался по слоям и твердел на воздухе. На глубине 40-50 футов рабочие удалили пласт и слой глинистого песка, который отделял одиннадцатый пласт от двенадцатого, и там нашли остатки колонн и фрагменты полуобработанного камня (это был камень, который добывался на каменоломне). Еще они нашли чеканы, ручки молотков и другие орудия, фрагменты деревянных орудий. Особое внимание привлекла доска толщиной 1 дюйм и длиной 7-8 футов. Она разбилась на множество частей, ни одна из них не потерялась и их можно было вновь соединить и вернуть этой доске или пластине ее первоначальный вид. "Она была того же самого типа, который используют каменщики и шахтеры. Она была точно так же стерта, ее края были такими же закругленными и рифлеными".

Многие видные ученые-исследователи девятнадцатого и начала двадцатого столетий неоднократно сообщали о следах на костях из миоценовой, плиоценовой и раннеплейстоценовой формаций. Такие следы возникают при обработке материала человеком. К таким ученым относятся Деснойерс, де Кватрефаже, Раморино, Бурже, Делани, Бертран, Лаусседа, Гар-риго, Филхол, фон Дюкер, Оуэн, Колье, Кальверт, Капеллини, Брока, Ферретти, Беллучи, Стопе, Мойр, Фишер и Кейт. О находках сообщалось в известных научных журналах XIX века, о них говорилось на научных конгрессах. Потом эти факты исчезли из поля зрения.

Некоторые размышления относительно истории жизни на Земле

Возраст нашей Земли, по данным геологии, немного превышает 4 миллиарда лет. Ученые считают, что жизнь зародилась почти через миллиард лет вместе с бактериями и водорослями, чьи следы можно видеть в древних скальных породах. Долгое время было "мирно и спокойно", потом внезапно в виде "взрыва" появляются новые виды растений и животных. Например, так обстояло дело с "кембрийским взрывом" примерно 530 миллионов лет назад. Внезапно появились все известные виды сложных животных и растений. Среди ранних ископаемых свидетельств не обнаруживается переходных этапов их развития. Виды животных появились полностью сформированными, развитыми - как будто их "выпустили на волю"...

Река Палукси в Техасе. "Дорожка Тейлора". Дорожка ископаемых человеческих следов, пересекаемая с левой стороны отпечатками ног трехпалого динозавра. Возраст этой древней породы составляет более 100 миллионов лет.

190 миллионов лет назад на Земле появились динозавры, которые существовали почти 125 миллионов лет в юрский период. Неожиданно, загадочно динозавры "ушли со сцены" примерно 65 миллионов лет назад. Это позволило ранним млекопитающим широко распространиться на земле. Ученые обращают большое внимание на одну из ветвей млекопитающих - обезьян-приматов. Поэтому наука говорит, что именно с этого момента (немногим менее 4 миллионов лет назад) начинается отсчет человечества в африканской саванне, когда обезьяноподобные люди спускаются с деревьев. Самые первые орудия труда из обломков камней, по мнению археологов, начали применяться примерно 2,5 миллиона лет назад. Современная культура насчитывает 10-11 тыс. лет, когда появились сельскохозяйственные общины. А еще позже, примерно 5 тысяч лет назад, люди стали использовать металл...

В книге есть интересный случай, когда в начале 1848 года в Калифорнии (в сорока милях к северо-востоку от современного города Сакраменто) один плотник сооружал лесопильную раму, работающую от воды. Из-за того, что ручей оказался мелковатым он решил раскопать дно поглубже. В-результате вскоре было обнаружено несколько золотых самородков, обнажившихся из-под текущей воды. Вскоре началась калифорнийская "золотая лихорадка". Территория, на которой велись поиски золота, быстро разрасталась на сотни квадратных миль вокруг первоначального места. Золото покоилось в реках, которые брали свое начало в горах Сьерра-Невады, неся свои воды через центральную часть Большой Калифорнийской долины и впадая в океан у Сан-Франциско. Уже золото не добывали промывкой золотоносных пород в лотке и просеиванием через сито, а использовали более сложные технологии.

Вскоре выяснилось, что основной источник золота находился в глубоко залегающих слоях песка на глубине в сотни футов - в русле некогда очень древней реки. Поэтому старатели провели горизонтальную выработку. Но песок оказался крепко затвердевшим, как бетон, - приходилось прибегать к взрывам, использовать кирку. Вместе с золотом обнаружили множество необычных артефактов и человеческих останков. Стали говорить о давно исчезнувшей цивилизации, существовавшей миллионы лет назад. Некоторые золотоискатели стали собирать эти артефакты: черепа, кости, каменное оружие и орудия труда, а также другие остатки культурной деятельности. В декабре 1851 года лондонская "Тайме" напечатала историю старателя, который уронил кусок золотосодержащего кварца. В расколовшейся породе был прочно замурован заржавевший, но совершенно прямой железный гвоздь.

В обзоре Смитсоновского института в 1989 году отмечалось, что большинство находок относилось, по-видимому, к залежам песка, имевшим возраст от 38 до 55 миллионов лет. Однако отмечалось также, что многие артефакты появились либо в результате ведения разработок у поверхности земли, либо в результате размыва скальных пород. Ученые признали, что такие артефакты относились к очень трудной категории опознания, и их было не так легко объяснить традиционным образом. Они уклонились от дальнейшего рассмотрения этого вопроса...

В книге одной из восточных школ цигун "Чжуань Фалунь", написанной Ли Хунчжи, в главе "Цигун принадлежит доисторической культуре", говорится: "Многие смелые зарубежные ученые уже открыто признали существование доисторической культуры, представлявшей цивилизацию до нынешней нашей цивилизации. То есть до нынешней нашей цивилизации существовали ещё периоды цивилизации, причем не ограничиваются одним циклом. И археологические находки говорят о том, что всё найденное относится к разным периодам цивилизации. Поэтому считают, что каждый раз, когда человечество подвергалось сокрушительным ударам бедствий, лишь незначительная часть людей оставалась в живых. Они возвращались к первобытной жизни. Постепенно появлялось новое человечество и входило в новую цивилизацию. Затем человечество снова шло к гибели, и снова появлялось новое человечество. Так и шли один за другим периодические изменения. Физики говорят, что в движении материи существуют закономерности, а изменения всей нашей Вселенной также имеют закономерности".

В заключение хотелось бы добавить, что такое объяснение всех этих вышеперечисленных находок напрашивается, когда мозг не отягощен стереотипами и способен принять факты без предубеждений. Возможно, уже близок тот час, когда учебники перепишут, и в них различные альтернативные теории о происхождении человечества получат законное право на свое существование.

Демона сняли в Гетеборге

Леденящие кадры запечатлели зловещую фигуру, прятавшуюся за деревом в лесу, когда женщина шла мимо. Элин Мелльбергштедт (Ellin Mellbergstedt) из Гетеборга (Швеция), снимала свой путь через парк до ближайшей автобусной остановки, когда произошло происшествие.

Только когда ее подруга заметила в Instagram Story что-то жуткое, Элин начала волноваться. В клипе у неё включён фонарик, когда она идёт по лесистой территории парка Ставхоппарегатан (Stavhopparegatan). Элин снимает вокруг себя деревья и в какой-то момент из-за дерева выходит то, что выглядит как фигура в капюшоне с белым жутким «лицом».

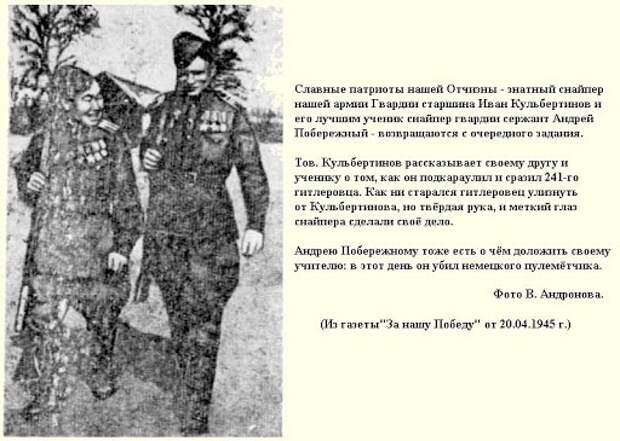

«Сибирская полночь»: якутский оленевод и снайпер Иван Кульпертинов

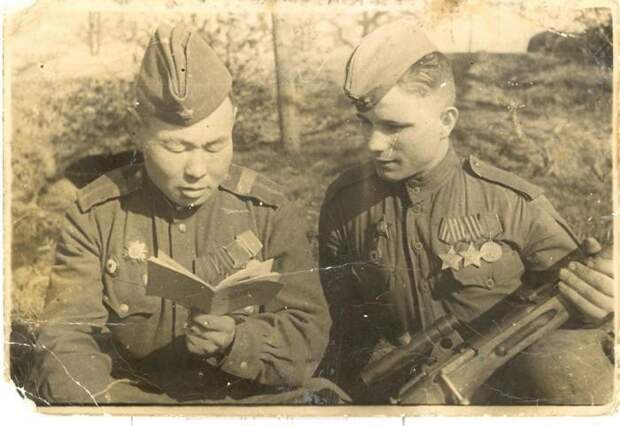

Снайперы — люди необыкновенные. Они могут часами выбирать позицию и выжидать момента для удачного выстрела. И знают, что от одного их выстрела зависит немало жизней. Одним из таких удивительных людей в годы Великой Отечественной был Иван Кульбертинов. Имя этого уроженца Якутии наводило ужас на фашистов.

До войны он был охотником-промысловиком и оленеводом, а за годы Великой Отечественной смог застрелить почти пять сотен гитлеровцев.

Необыкновенный талант

Иван Кульбертинов родился 7 ноября 1917 года в селе Тяня (Якутия). Николай Романович, отец Ивана, был охотником и разводил оленей. Ване исполнилось десять — и тут умирает отец. На руках больной матери остаются двое сыновей — Николай (старший брат) и Иван.

Мальчики вынуждены заняться обеспечением семьи. Они стали охотниками, много кочевали, времени на школу не оставалось. Но зато оба прекрасно стреляли. Когда Иван вырос, он служил в армии, работал в колхозе, стал стахановцем.

В 1941 году начинается Великая Отечественная. Николая, старшего брата, призывают на фронт. Но вскоре в семью приходит похоронка — Иван потерял брата. И тогда на фронт добровольцем отправляется он сам. Иван становится красноармейцем в 1942 году и уже через полгода попадает на Северо-Западный фронт. Первый фашист был им убит в феврале 1943 года (бои под Старой Руссой) — это был корректировщик фашистской батареи.

«Северное сияние» одним патроном

«Сибирская полночь» (нем. Sibirische mitternacht).

Иван Николаевич «снимал» одним выстрелом не только одного человека. Он мог уничтожить и целую группу. Так было, когда одним зажигательным патроном он смог устроить «северное сияние». Дело было так: якутский снайпер провел в засаде двое суток. Наконец появляется вражеская подвода с боеприпасами. Немцы успели разгрузиться и тут Иван Николаевич единственным выстрелом подоврал весь груз — «северное сияние» уничтожило и боеприпасы и с десяток фашистов.

Вероятно, после этого выстрела Ивана немцы начинают называть der Sibirischen Mitternacht — в переводе «Сибирская полночь». По прикарпатским селам развешивалось предупреждение, в котором о метком якуте немцы предупреждали своих. Снайпер, как считали фашисты, мог один расправиться с целым подразделением. Об этом писали домой солдаты и офицеры — они жаловались на «азиата»: тот не дает выйти из блиндажа, убивая каждого, кто решится выйти. Понятно, что письма эти находили при тех самых убитых, которым все-таки не повезло высунуть нос из укрытия.

Достижения снайпера «Сибирская полночь»

В боях на фронтах Великой Отечественной Кульбертинов уничтожил 489 фашистов

Войну Иван Николаевич заканчивал в Чехословакии. Официально было зарегистрировано, что Кульбертинов уничтожил 489 немецких офицеров и солдат. Но он не только уничтожал врагов — он учил своему нелегкому делу товарищей. Среди его учеников — еще один знаменитый снайпер Великой Отечественной — Андрей Побережный. На его счету было почти пять десятков фашистов.

За четыре года войны Кульбертинов смог подготовить 35 снайперов. При этом он не просто был наставником, он становился настоящим другом, учил, что каждый выстрел должен быть особым. Он считал, что снайпер должен смело отправляться в неприятельские тылы, что снайперу нужно самому выбирать для себя удобную позиций, придумывать приемы эффективной маскировки. Он считал, что работа снайпера в чем-то даже ювелирна — не надо «использовать троп там, где лучше подойдет иголка».

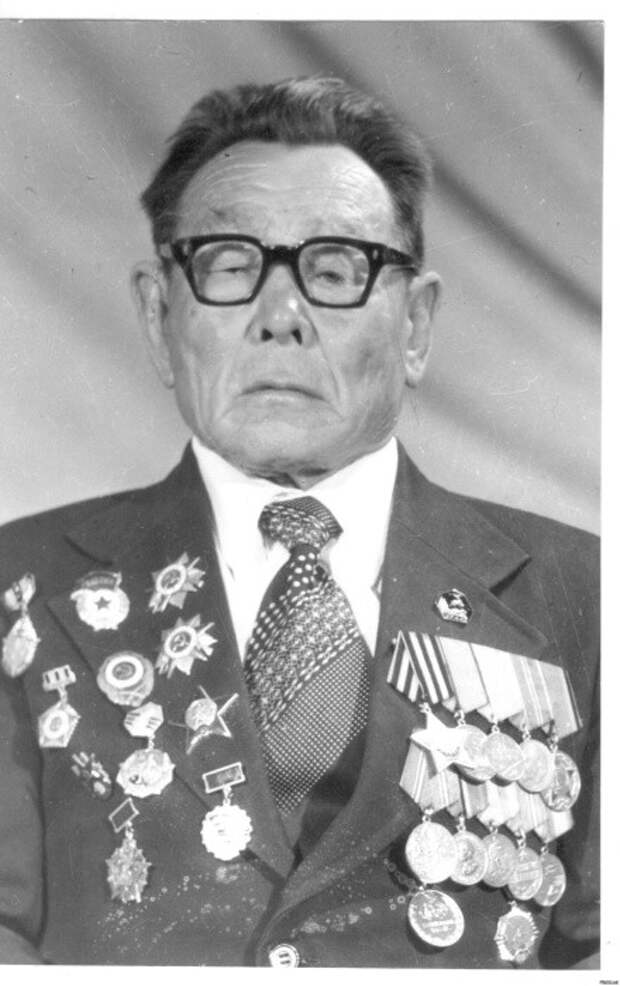

Якутского мастера командование ценило: за время войны и после нее Кульбертинова не раз награждали: кроме именной оптической винтовки на его счету два ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Славы, орден Красной Звезды и орден Красного Знамени. Нет в наградном списке только звания «Герой Советского Союза», хотя Иван Николаевич дважды представлялся к этой награде. Также его наградной список включает и медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».

Судьба снайпера в мирное время

В 1946 году Иван Николаевич демобилизуется и возвращается в родное село. Теперь он кадровый охотник-заготовитель и оленеводом. Как заготовитель он был непревзойденным мастером. Вот только один пример — заготовительный сезон 1947—1948 годов (зима). За это время Кульбертинов сдает государству около девяти сотен добытых им беличьих шкурок.

А за все время работы охотником он добыл десяток медведей, больше семи десятков лосей, девять десятков соболей. Им было сдано две с половиной тысячи беличьих шкурок.

Один из самых результативных снайперов Второй мировой.

Время словно не властно над снайпером Кульбертиновым. Вот ему уже 62 года, он на пенсии. Совхоз «Токкинский» донимают волки. Иван Николаевич расставляет специальные ловушки и, вооруженный именным карабином, за один сезон уничтожает 11 волков — так была устранена угроза для оленей совхозного стада.

Иван Николаевич после войны женился. У него родились сын и дочь, Иван и Ия. Дети любили и уважали отца. Хотя потом Кульбертинов женился второй раз, для сына он остался наставником, который охотно поделился таежным и охотничьим опытом.

Памятник И.Н. Кульбертинову.

Умер Иван Николаевич 13 февраля 1993 года. Его похоронили там же, в Тяне. Восьмилетняя Тяньская школа носит его имя, также имя этого необыкновенного человека присвоено улице в якутском городе Олекминск.

Все полёты космических кораблей США "Аполлон"

В этой программе использовались космический корабль «Аполлон» и серия ракет-носителей «Сатурн», которые были позднее использованы для программы «Скайлэб» и участвовали в советско-американской программе «Союз — Аполлон».

AS-201 ("Аполлон-2") - первый полёт в рамках миссии, произведённый 26 февраля 1966 года. Выполнялся без экипажа. Длительность полёта - 37 минут.

AS-202 ("Аполлон-3") - ещё один тестовый полёт без экипажа, состоялся 25 августа 1977 года. Длительность - 1 час 33 минуты.

"Аполлон-1". Во время подготовки к первому пилотируемому полёту по программе «Аполлон», 27 января 1967 во время наземных произошёл сильный пожар. В огне погибли астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Название "Аполлон-1" эта несостоявшаяся миссия получила по настоянию одного из руководителей НАСА. На пусковом комплексе установили мемориальную табличку, посвящённую погибшим астронавтам, на которой выгравировано:

"В память о тех, кто принёс наивысшую жертву для того, чтобы другие могли достать до звёзд. Через тернии к звёздам, в добрый путь, команда „Аполлона-1“"

"Аполлон-4" - беспилотный пуск, произведённый 9 ноября 1967 года. На корабле в качестве полезной нагрузки был установлен макет лунного модуля. Длительность полёта - 8 часов 37 минут. Отделение первой ступени ракеты снималось бортовыми кинокамерами, которые отделялись на высоте 70 км и приземлялись на парашютах. Эти съёмки использовались во множестве документальных и художественных фильмов, в том числе в сериале "Star Trek".

"Аполлон-5" - беспилотный запуск 22 января 1968 года с лунным модулем на борту. Во время полёта на орбите Земли отрабатывалось разделение ступеней лунного модуля, а также моделировалась работа двигательной установки для взлёта с поверхности Луны. В общем полёт продолжался около 11 часов.

"Аполлон-6" - беспилотный запуск 4 апреля 1968 года. На борту был габаритно-весовой макет лунного модуля. Данная миссия считается неудачной, так как корабль не удалось вывести на расчётную орбиту в запланированном режиме. Полёт продолжался около 10 часов.

"Аполлон-7" - первый пилотируемый запуск в миссии, 11 октября 1968 года. Экипаж: Уолтер Ширра, Донн Айзли, Уолтер Каннингем. За почти 11 дней было совершено 163 витка по орбите вокруг Земли, было успешно проведено множество испытаний и экспериментов.

"Аполлон-8" - 21 декабря 1968 года. Экипаж: Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. В рождественский Сочельник (24 декабря) они вышли на орбиту Луны и совершили 10 витков вокруг неё. В общем полёт продолжался чуть более 6 дней.

"Аполлон-9" - 3 марта 1969 года. Экипаж: Джеймс МакДивитт, Дэвид Скотт, Рассел Швайкарт. За 10 дней был совершён 151 виток вокруг Земли. В ходе этого полёта требовалось максимально полно отработать все системы для полёта к Луне.

"Аполлон-10" - 18 мая 1969 года. Экипаж: Томас Стаффорд, Джон Янг, Юджин Сернан. "Генеральная репетиция" высадки на Луну. Было совершено 32 витка вокруг Луны, и на лунной орбите выполнялись все необходимые операции по работе двигателей и расстыковке отсеков.

"Аполлон-11" - первая в истории высадка на Луну, 20 июля 1969 года. Нил Армстронг и Эдвин Олдрин оставались на Луне 21,5 часов, и на 2,5 часа выходили на поверхность. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.

"Аполлон-12" - вторая высадка на Луну, 19 ноября 1969 года. Экипаж: Чарльз Конрад, Ричард Гордон и Алан Бин. Посадка примерно в 1500 км от "Аполлона-11". Целью было фотографирование Луны, сбор грунта, проведение сеансов телевизионной связи с Землёй и многое другое. Также перед экипажем стояла задача найти на Луне аппарат "Сервейер-3" и доставить его на Землю, чтобы изучить влияние длительного пребывания в лунных условиях.

"Аполлон-13" - экспедиция, проходившая 11-17 апреля 1970 года. Экипаж: Джеймс Ловелл, Джон Суаргейт, Фред Хейз. Во время этого полёта произошла серьёзная авария (взрыв на корабле), что привело к огромному количеству проблем в дальнейшем. Вернуть экипаж удалось с огромным трудом. На время операции по спасению экипажа ряд стран, в том числе СССР, объявили режим радиомолчания на использовавшихся частотах.

Именно во время этой экспедиции прозвучала знаменитая фраза "Хьюстон, у нас проблема".

Интересный факт: за несколько месяцев до полёта вышел фильм «Потерянные» с очень схожим сюжетом — в результате аварии на корабле трое астронавтов «застревают» на орбите Земли с ограниченным запасом кислорода. Непосредственные очевидцы назвали множество совпадений между фильмом и событиями миссии «Аполлон-13». Но самое любопытное то, что инженеры технической поддержки "Аполлона" признавались, что этот фильм повлиял на ход их рассуждений после аварии и помог прийти к правильному решению.

"Аполлон-14" - 3 высадка на Луну, 5 февраля 1971 года. Экипаж: Алан Шепард, Стюарт Руса, Эдгар Митчелл. Было произведено 2 выхода длительностью примерно по 4,5 часа каждый. Производился сбор образцов, масштабная фото- и видео- съёмка.

На корабле в специальном контейнере летали около 500 семян деревьев, и эти деревья были посажены по всей территории США. (На 2016 год известно местонахождение 75 деревьев).

"Аполлон-15" - 4я высадка на Луну, 30 июля 1971 года. Основной акцент делался на научные исследования. Экипаж: Дэвид Скотт, Альфред Уорден, Джеймс Ирвин. Командир экипажа Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели на Луне почти трое суток (чуть менее 67 часов). Общая продолжительность трёх выходов на лунную поверхность составила 18 ч 30 мин. На Луне экипаж впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нём в общей сложности 27,9 км. Было собрано и затем доставлено на Землю 77 килограммов образцов лунного грунта.

"Аполлон-16" - 5я высадка на Луну, 21 апреля 1972 года. Ещё одна миссия с акцентом на научные исследования. Экипаж: Джон Янг, Томас Маттингли и Чарльз Дьюк. На лунную поверхность были впервые доставлены: детектор космических лучей и ультрафиолетовая фотокамера. До полёта «Аполлона-17» миссии «Аполлон-16» принадлежали рекорды самого продолжительного пребывания на лунной поверхности (71 час 2 минуты), наибольшей продолжительности лунных ВКД (20 часов 14 минут) и наибольшей массы собранных и доставленных на Землю образцов лунной породы (95,7 кг). Кроме того, астронавты привезли на Землю 3793,5 м фото- и киноплёнки, отснятой на Луне и окололунной орбите.

"Аполлон-17" - 6я и последняя высадка на Луну, 11 декабря 1972 года. Экипаж: Юджин Сернан, Роналд Эванс, Харрисон Шмит. Астронавты оставались на Луне чуть более трёх суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.

Фигуры публичной риторики

Вот уже четырнадцать веков, как на этой каменистой сцене воцарилось молчание. Пустыня Наска хранит неколебимый покой.

Известность к этой захолустной окраине Перу пришла в 1947 году, когда появилась первая научная публикация, посвященная "линиям пустыни Наска". Когда же в 1968 году Эрих фон Деникен в своей книге "Воспоминания о будущем" объявил загадочные рисунки "взлетно-посадочными полосами инопланетян", эта идея прочно засела в головах многих людей. Так родился миф.

Десятилетиями ученые и дилетанты пытаются объяснить загадку этих геометрических узоров, протянувшихся на километры и занимающих площадь около 500 квадратных километров. В общих чертах история их возникновения понятна. На протяжении нескольких столетий жители Южного Перу украшали пустынные районы близ побережья таинственными знаками, прочерченными на земле. Поверхность пустыни покрыта темными камнями, но стоит убрать их в сторону, как обнажаются светлые осадочные породы, находящиеся под ними. Именно этот резкий цветовой контраст использовали древние индейцы, чтобы создавать свои рисунки - геоглифы. Темный грунт служил фоном для громадных фигур, образов животных, и прежде всего трапеций, спиралей, прямых линий.

Но для чего они здесь?

Эти знаки так велики, что, считается, понять, что они изображают, можно, лишь поднявшись в небо на самолете. Загадочные линии пустыни Наска, включенные в 1994 году в список памятников Всемирного культурного наследия, давно привлекают внимание любителей эзотерики. Для кого предназначалась эта таинственная галерея? Для богов, привыкших; пребывая на небесах, читать в душах людей и взирать на творения рук их? А может быть, это разметка допотопного космодрома, сооруженного инопланетянами в этой далекой стране? Или доисторический календарь, и лучи солнца, падая на землю в полуденный час в день какого-нибудь равноденствия, непременно освещали одну из линий на радость жрецам и их соплеменникам? Или это был настоящий учебник астрономии, где крыло какой-нибудь птицы олицетворяло ход планеты Венера? А может, это "фамильные знаки", с помощью которых тот или иной клан отмечал занятые им земли? Или, вычерчивая линии на грунте, дикари-индейцы думали не о небесном и даже не о поднебесном, а о подземном, и эти прямые, уходящие вдаль пустыни, на самом деле отмечали ток подземных ручьев, секретную карту источников воды, явленную с такой дерзкой открытостью, что научные умы и теперь не могут догадаться о смысле начертанного.

Гипотез было множество, но к ним не торопились подбирать факты. Едва ли не вся история научного исследования загадочных рисунков сводилась к работе немецкого математика Марии Райхе, которая начиная с 1946 года практически в одиночку изучала их, фиксировала их размеры и координаты. Она же и защитила этот древний памятник, когда в 1955 году плато Наска было решено превратить в хлопковую плантацию, проложив систему искусственного орошения. Это погубило бы удивительную галерею под открытым небом (впрочем, часть рисунков и так была уничтожена при прокладке автомобильных дорог).

Со временем благодаря всевозможным искателям следов "космических пришельцев" к этой пустыне пришла мировая известность. Однако, как ни странно, комплексный научный анализ самих рисунков и истории их возникновения не проводился. Не исследовалось и как менялся климат пустыни за последние тысячелетия. Удивительно, но почти все догадки, о происхождении тайных знаков, разукрасивших далекое плато, строились умозрительно. Мало кто спешил приехать в эту несусветную даль, чтобы спуститься на почву фактов. А ведь это могло бы, наверное, многое прояснить в истории так называемой культуры Наска (200 г. до н. э. - 600 г. н. э.) - по признанию специалистов, "одной из самых интересных и во многом загадочных культур доколумбовой Америки".

Непонятно даже, что таит больше загадок - люди или громадные рисунки, оставленные ими. В распоряжении антропологов, изучающих древних индейцев, населявших эту область Перу, имеются лишь мумии, остатки поселений, образцы керамики и тканей. Кроме того, неподалеку от галереи под открытым небом, в местечке Кауачи, лежат руины крупного поселения с пирамидами и платформами, возведенными из кирпича-сырца. Как полагают исследователи, именно здесь находилась столица культуры Наска. Оставленные ею образцы керамики отличаются особым изяществом. Для них характерна разнообразная цветовая гамма: сосуды окрашены в красные, черные, коричневые и белые цвета. Эти расписные сосуды считались самыми красивыми во всем Древнем Перу. Их блестящие стенки покрыты изображениями отрубленных человеческих голов, демонических существ, диких кошек, хищных рыб, многоножек и птиц. Очевидно, эти росписи отражают мифические представления древних жителей страны, но историкам остается об этом только гадать. Ведь никаких письменных свидетельств не сохранилось.

Тысячи лет Наска

Тем больше поводов говорить о кропотливом исследовании, проведенном в этой пустыне в 1997 -2006 годах специалистами самых разных научных дисциплин. Собранные факты развенчивают популярные объяснения эзотериков. Никаких космических тайн! Геоглифы Наска - это земное, слишком земное.

В 1997 году экспедиция, организованная Германским археологическим институтом при поддержке швейцарско-лихтенштейнского фонда зарубежных археологических исследований, приступила к изучению геоглифов и поселений культуры Наска в районе местечка Пальпа, в сорока километрах к северу от городка Наска. Место было выбрано не случайно, ведь здесь знаки, начертанные древними индейцами, находились в непосредственной близости от их поселений. Руководитель группы, немецкий историк Маркус Райндель, был убежден: "Если мы хотим понять геоглифы, нужно всмотреться в людей, создававших их".

Близ Пальпы археологи нашли многочисленные остатки поселений, относящихся к различным эпохам, в том числе руины каменных домов и ухоженные гробницы, впрочем, давно разграбленные. Все это свидетельствовало о сложной иерархии, установившейся в обществе, которое принадлежало к культуре Наска. Изящная керамика и золотые цепочки с фигурками рыб и китов, найденные в захоронениях, опровергали привычное представление о крестьянском характере этой культуры. Здесь уже сложилась своя элита, аристократия. Без ее участия не были бы сооружены геоглифы.

Во время раскопок Райндель и его перуанский коллега Джони Исла постоянно встречали памятники так называемой культуры Паракас. Она датируется 800 - 200 годами до новой эры. Эта культура стала известна в 1927 году, когда перуанский археолог Хулио Тельо обнаружил на пустынном, лишенном растительности полуострове Паракас 423 мумии, прекрасно сохранившиеся в здешнем климате.

Считалось, что на территории Наска была представлена лишь поздняя фаза данной культуры. Однако это оказалось заблуждением. Во время раскопок обнаружились поселения и могильники, относящиеся ко всем фазам культуры Паракас. Более того, сходство керамики и текстильных тканей, традиции захоронений и строительства жилищ однозначно доказывают, что культура Наска является ее прямой наследницей. Таким образом, цивилизация на юге Перу возникла на много столетий раньше, чем принято было считать. Возможно, одним из ее центров и был оазис Пальпа.

Поблизости, в местечке Пернил-Альто, на берегу реки РиоТранде, немецкий археолог нашел памятники "раннего Паракаса" и наряду с этим керамику, "которую мы пока еще не могли отнести к какой то эпохе". По-видимому, эта керамическая традиция предшествовала культуре Паракас. Она датирована очень приблизительно - 1800 - 800 годами до новой эры (по данным радиоуглеродного анализа, 1400 -860 годы до новой эры).

Это самые ранние образцы обожженной керамики, обнаруженные во всем Андском регионе. Они оставлены неизвестной цивилизацией, которая существовала на юге Перу во II тысячелетий до новой эры. Именно к ней восходит искусство создания геоглифов.

"Среда заела"

В рамках этого проекта была впервые исследована история здешнего ландшафта. Это внесло ясность в происхождение "знаков пустыни Наска". Здесь, в отличие от других прибрежных районов Перу, между западным хребтом Анд и береговой линией пролегает еще одна горная цепь - Береговая Кордильера. Котловина шириной 40 километров, разделяющая эту горную цепь и Анды, в эпоху плейстоцена была заполнена галечником и осадочными породами. Образовался ровный степной участок - идеальный "холст" для нанесения различных рисунков.

Несколько тысячелетий назад у подножия Анд, на плато Наска, росла трава, паслись ламы. В этом климате люди жили, как "в райском саду" (М. Райндель). Археолог обнаружил даже следы потопа поблизости. Там, где сегодня простирается пустыня, когда-то, после сильных ливней, обрушивались грязевые лавины.

Однако около 1800 года до новой эры климат стал заметно суше. Начавшаяся засуха выжгла травяную степь, и люди были вынуждены расселиться в естественных оазисах - долинах рек. Кстати, почти в одно время с этим в пустыне Наска появляются первые образцы керамики.

В дальнейшем пустыня продолжила свое наступление, подобравшись вплотную к горным хребтам. Ее восточный край сдвинулся на 20 километров в сторону Анд. Людям пришлось переселиться в горные долины, лежавшие на высоте от 400 до 800 метров над уровнем моря.

Когда же около 600 года новой эры климат вновь изменился и стал еще засушливее, культура Наска вообще исчезла. От нее остались лишь таинственные знаки, начертанные на земле, - знаки, которые уже некому было уничтожить. В чрезвычайно сухом климате они сохранялись тысячелетиями.

История освоения пустыни Наска лишний раз свидетельствует о том, какую грозную силу представляет собой пустыня в своем вековечном противоборстве с человеком. Достаточно некоторого изменения климата, небольшого сокращения нормы осадков, которое останется незамеченным для жителей умеренных зон, и тогда в пустыне, как подчеркивает участник экспедиции, географ Бернхард Айтель, "произойдут разительные изменения экосистемы, которые окажут огромное влияние на жизнь населяющих ее людей".

Культура Наска погибла не в результате мгновенной катастрофы, например войны, а была подобно культуре майя, постепенно "задушена" ввиду изменившихся экологических условий. Ее убила длительная засуха.

Счастье - это когда возвращается спондилус

Теперь же, изучив саму среду, в которой жили творцы загадочных геоглифов, исследователи могли приступить к их истолкованию.

Самые ранние линии и рисунки появились около 3800 лет назад, когда в окрестности Пальпы возникли первые поселения. Эту галерею на открытом воздухе жители Южного Перу создали среди скал. На коричнево-красных камнях они процарапывали и высекали различные геометрические узоры, изображения людей и животных, химер и мифологических существ. Археологи отыскали в этом районе тысячи наскальных рисунков размером от нескольких сантиметров до нескольких метров. Эту грандиозную выставку петроглифов начали исследовать лишь в последние десять лет. Предположительно, все они созданы во II тысячелетии до новой эры, "но с достоверной точностью утверждать этого нельзя" (М. Райндель).

Основной признак Второго Пришествия Христа

Суммируя все, что сказал Христос в трех синоптических евангелиях о судьбе и конце мира, можно выделить две основные мысли. Отвечая на вопрос учеников, «скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? (Мат. 24:3) Иисус разделяет Свою речь на две смысловые части: первая затрагивает непосредственно Иерусалим, Храм и население Иудеи, а вторая вплетена в первую, но выходит далеко за её пределы.

Три евангелиста приводят проповедь на Масличной горе практически одинаково, за исключением некоторых деталей. Не будем забывать, что только один из них был непосредственным учеником Христа и, по всей видимости, присутствовал во время речи Иисуса. Матфей приводит наиболее полный текст, и на него мы будем опираться в наших размышлениях.

Речь Христа состоит, как мы отметили выше, из описания судьбы Иерусалимского Храма, которым так хотелось похвалится ученикам. Услышав ответ Иисуса «камня на камне не останется от него, все будет разрушено», интерес апостолов возрос до небывалых размеров и не давал им покоя до тех пор пока они не остались наедине с Ним. Войны, гонения, землетрясения — все это фигурирует в речи Учителя и, по Его словам, не является чем то необычным. Причем Сам Иисус отмечает, что не надо акцентировать на этом особого внимания, «надлежит всему тому быть». Войны, катастрофы, болезни, природные катаклизмы — неотъемлемая часть человеческой истории. Они постоянно сопровождают человека не протяжении всей жизни. Это будет и нет в этом ничего необычного. Христос, дабы предостеречь людей от скрупулезных подсчетов, ведения статистики количества подземных толчков, жертв наводнений и умерших от голода, говорит следующие: «…не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». (Мат. 24:6)

В следующем тексте дана характеристика всех вышеописанных событий: «всё же это— начало болезней.» (в оригинале, «начало родовых мук») (Мат. 24:8) Это не значит конечно, что все бедствия носят положительный характер, нет, но и делать и спекулировать на этой теме довольно опасное занятие. Если оглянуться вокруг, то сегодня на Земле постоянно происходит что то страшное. Каждый день мы читаем в новостных лентах о событиях, носящих больше негативного, нежели ободряющего и дающего надежду. От этого никуда не деться, но и делать поспешных выводов также не стоит.

Интересным можно считать другие слова Христа. Он, после всех перечисленных трудностей и бед, останавливается на одном факте и только после этих слов говорит: «и тогда придет конец».

» И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.» (Мат. 24:14)

Слово «конец» (греч. τέλος) три раза появляется во всей 24 главе Евангелия от Матфея. И только в 24:14 оно говорит о наступлении конца, как такового. Не кажется ли странным, что конец связан с проповедью Евангелия, а не с какими либо бедствиями, войнами, и всем тем, что обсуждают люди и коими полны сегодня выпуски новостей? Проповедь евангельской вести однажды подведет мир к роковой черте. Это произошло во времена разрушения Иерусалима, через 40 лет после проповеди Иисуса на Масличной горе. От Храма не осталось камня на камне, жители рассеянны и множество погибло. Но те, кто слышал проповедь апостолов, те кто принял, оказались в числе спасенных.

Связывая события времен разрушения римлянами Иерусалима с событиями непосредственно перед Вторым Пришествием Христа, можно привести параллель: проповедь Евангелия будет звучать в еще большей силе, во свидетельство всем народам и только тогда придет конец. Интересно еще одна деталь. Фраза «во свидетельство» означает, что живущие на земле получат все шансы сделать выбор по отношению к тому, что сделал Иисус для человеческого рода. Спасительная миссия Христа будет донесена до сознания всего человечества. В тексте не сказано «пока не уверуют все» или что-то подобное. Конец наступает после проповеди, сильной, доступной и понятной. Думаю, Бог еще раз обратит внимание всех нас, как обратил внимание жителей античного мира на проповедь апостолов. Они свидетельствовали до самых окраин Римской империи силой Духа Божия. Нечто подобное будет еще раз, перед самым концом.

Связывая конец с проповедью Евангелия, можно выделить еще один немаловажный момент. Дабы не пугать людей множеством неприятных, а порой и страшных событиях, Христос акцентировал внимание на вести надежды, вести, которая может дать силы перенести и получить вечное спасение, всем тем, кто поверит.

А третий раз слово «конец» встречается именно в этом тексте.

«Претерпевший до конца, спасется.» Мат. 24:13.

Свежие комментарии