Как на Москву упадёт атомная бомба? Показывает симулятор удара ракеты

Что произойдет, если ядерная бомба упадет на ваш дом? Разумеется, он тут же обратится в пепел. И вся улица. И весь район. И весь город. Или нет? На что будет похожа массовая ядерная бомбардировка и сколь разрушительными будут ее последствия? Новая интерактивная карта услужливо ответит на все эти вопросы и наглядно продемонстрирует всю поражающую мощь оружия массового поражения.

Проект Outrider Foundation выпустил симулятор ядерного взрыва, очень похожий на nukemap, созданный исследователем Алексом Веллерштайном из Технологического института Стивенса. Автор оригинального проекта также принимал участие в разработке. По сути, ядерный симулятор потребует лишь ввести координаты той или иной области, после чего вы можете выбрать тип бомбы (включая знаменитого «Толстяка» и не менее знаменитую «Царь-бомбу») и посмотреть, к каким последствиям приведет ее падение в этом регионе.

-

Американцы в опасности? КНДР показала, каким может быть ракетный удар по США

Видеоролик с корейскими титрами и бодрой музыкой начинается с фотографий выступления Дональда Трампа перед американскими военными в Мэриленде, после чего продолжается снимками истребителя ВВС США F-35 и бомбардировщика B-1B. Эти кадры сменяются записями пусков баллистических ракет КНДР, которые с помощью неуклюжей компьютерной графики уровня 8-битных игровых приставок «сбивают» самолёты с предыдущих фотографий. Наконец, ракета, выпущенная с борта северокорейской подводной лодки, силами художников по компьютерной графике КНДР попадает прямиком в авианосец ВМС США Carl Vinson и «уничтожает» его.

Как устроена советская стратегическая сверхзвуковая ракета «Метеорит»

Даже в 1970-е годы, когда ядерный паритет между Советским Союзом и США вроде бы считался свершившимся фактом, проблема относительно большей уязвимости территории нашего государства перед ударами вероятного противника руководством СССР осознавалась и признавалась. Соединенные Штаты Америки сделали ставку на разработку компактных дозвуковых крылатых ракет типа Tomahawk («Томагавк»). Это сравнительно недорогое, достаточно дальнобойное (до 2500 км), малозаметное и не подпадающее под существовавшие ограничения оружие могло оказаться очень эффективным, даже несмотря на дозвуковую скорость. А все потому, что, имея множество союзных территорий и баз в непосредственной близости от советских границ, американцам всегда было легче достать нас, чем нам их. Таким образом, симметричный ответ в виде советского «Томагавка» не мог считаться адекватным.

Мечта о длинной руке

Компенсировать этот перекос с нашей стороны могла только скорость и большая даже по сравнению с Tomahawk дальность. Сделать ракету, которая соответствовала бы этим требованиям, предложил один из столпов советской ракетной техники Владимир Челомей. По его мнению, СССР была необходима сверхзвуковая стратегическая ракета преимущественно воздушного и морского базирования, которая, пока «Томагавк» летит со скоростью меньше, чем у Ту-154, пройдет на сверхзвуке североамериканскую ПВО и нанесет молниеносный удар. Челомей считал, и не без оснований, что именно возглавляемая им и базирующаяся в подмосковном Реутове «фирма» ЦКБМ (ранее — ОКБ-52, ныне — ОАО ВПК «НПО Машиностроение») имеет достаточный опыт создания сверхзвуковых крылатых ракет, чтобы справиться с этой задачей. Разработка комплекса «Метеорит» для базирования на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках была определена постановлением ЦК КПСС и Совмина от 9 декабря 1976 года. Головной организацией по проекту было назначено ЦКБМ. В постановлении были сформулированы не просто высокие, но уникальные требования к новой системе вооружений: большая дальность полета, высокая (сверхзвуковая) скорость, низкая радиолокационная заметность и высокая (отклонение от цели — несколько сотен метров) точность.

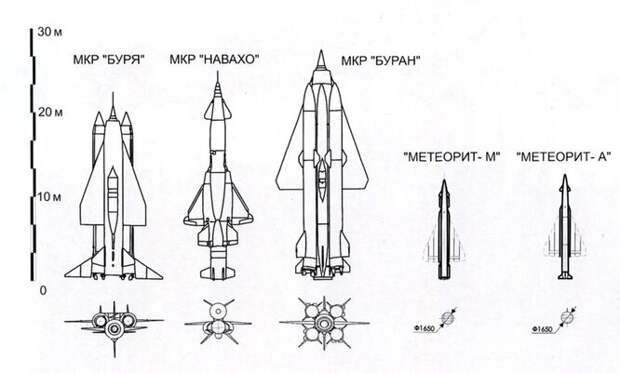

В каком-то смысле идея крылатой стратегической ракеты на сверхзвуке была возвратом к проектам 1950-х: МКР «Буря», «Буран» (СССР), Navaho (США). Но о повторе нечего было и думать — то были громоздкие тяжелые системы, а Челомею предстояло создать компактное оружие для авиации («Метеорит-А») и существующих пусковых шахт на подводных лодках («Метеорит-М»). Рассматривался и вариант наземного базирования. Согласно техзаданию, необходимо было вписать ракету в габариты цилиндра длиной 10−12 м и диаметром 1,65. Масса не должна была превышать 6 т (монстры 1950-х имели стартовую массу около 150 т).

Расправить крылья

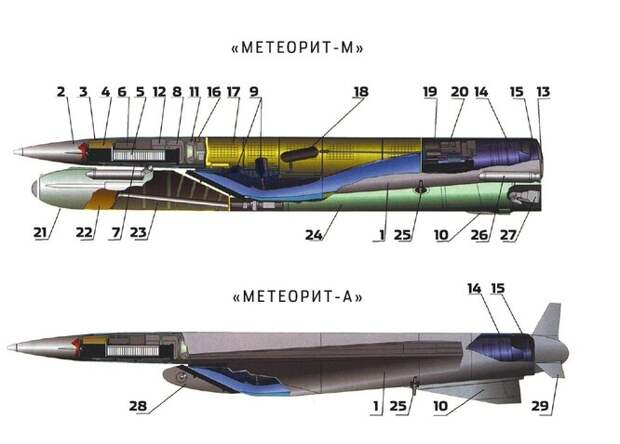

Как же мыслилась траектория полета проектируемой ракеты? При старте из подводного, надводного и наземного положения для разгона до субзвуковой скорости (первоначально — до сверхзвуковой, но потом от такого варианта пришлось отказаться) предполагалось использование стартовой разгонной ступени (СРС). СРС, построенная на базе жидкостного ракетного двигателя, крепилась к нижней части ракеты, не нарушая установленные для системы габаритные ограничения. В варианте «Метеорит-А», то есть при воздушном базировании, разгонная ступень не использовалась. В обоих вариантах запускался турбостартер, обеспечивавший дополнительный разгон, а затем включался маршевый турбореактивный двигатель КР-23, который обеспечивал разгон и выход на маршевую высоту. Крейсерский полет проходил на высоте 24 000 м при коррекции траектории и маневрировании для обхода зон ПВО вероятного противника. На последнем этапе «Метеорит» должен был спикировать с маршевой высоты на цель.

Компоновка ракеты была выполнена по схеме «бесхвостка» со стреловидным крылом малого удлинения. На носовой части располагался поворотный дестабилизатор, на нижней поверхности хвостовой части — киль с рулем направления. В нижней части фюзеляжа ракеты — плоский регулируемый воздухозаборник маршевого двигателя. Для размещения ракеты в заданных габаритах киль и крылья пришлось сделать складными. В частности крылья были трехзвенными — они раскладывались с помощью штоков, которые приводились в действие пирозарядами.

Капризное горло

В современных американских опытах с гиперзвуковыми ракетами и планерами главные трудности касаются сферы аэродинамики полета на скоростях, значительно превышающих 1 Мах. Из-за всевозможных процессов, носящих нелинейный характер, трудно достичь стабильного полета снаряда и не менее трудно добиться правильной и эффективной работы аэродинамических рулей. Разработчикам «Метеорита», создававшим свою ракету уже больше 30 лет назад, пришлось иметь дело ровно с теми же проблемами.

Например, конструктивная схема с крылом большой площади и аэродинамическими рулями, расположенными у задней кромки крыла, обладала, как оказалось, опасным свойством аэроупругости. Это означает, что при больших отклонениях рулей само крыло в ответ деформировалось. И этой деформацией нельзя было пренебречь, так как она создавала аэродинамический момент, противоположный управляющему, и порой сводила на нет результат движения элевонов. Готового решения проблемы не было: пришлось проводить эксперименты и двигаться по двум путям одновременно. С одной стороны, необходимо было увеличить прочность крыла, с другой — разработать с помощью ЭВМ более точную математическую модель процессов аэроупругости, чтобы на ее основе создать эффективную программу работы рулей.

Другая проблема из этой же области получила название «горло трансзвука». Суть ее в том, что при околозвуковых скоростях резко возрастает лобовое сопротивление. В этот момент ТРД должен иметь избыток тяги для преодоления «горла трансзвука» и дальнейшего разгона, однако, обладая этим избытком в теории, на практике маршевый ТРД «Метеорита» давал тягу, практически равную лобовому сопротивлению. Разгона не было. И опять же конструкторская мысль стала работать в двух направлениях. Необходимо было увеличить тягу двигателя и при этом снизить лобовое сопротивление. Увеличения тяги удалось добиться за счет так называемого чрезвычайного режима работы маршевого двигателя. При решении второй задачи пришлось задуматься о том, какое значение имеет для аэродинамики больших скоростей качество обработки поверхностей. Наличие заклепок, швов, да и просто шероховатостей оказывалось существенным фактором роста лобового сопротивления. Все неровности на поверхности опытных образцов были обмерены и обсчитаны. Разработчики с докторскими степенями самолично брали в руки шкурку и шлифовали окрашенные поверхности. Проводились и эксперименты с покрытием ракеты шпаклевкой. Так или иначе, но «горло трансзвука» было преодолено.

Муха спряталась

Уникальные решения были приняты и в сфере обеспечения радиолокационной незаметности и защиты ракеты от ПВО противника. Помимо использования радиопоглощающих материалов, например для маскировки одного из самых «светящих» элементов конструкции — воздухозаборника, для «Метеорита» была разработана в НИИ тепловых процессов АН СССР специальная установка для радиомаскировки ракеты. Она обеспечивала обтекание снаряда ионизированным воздухом, поглощавшим радиоволны. Известно, что во время наземных испытаний представители ПВО, ранее обещавшие «прихлопнуть "Метеорит" как муху», были поражены: на радарах им не удалось увидеть ровно ничего. Другим интересным решением стала буксируемая ложная цель. При угрозе обстрела ПВО противника ракета должна была выбрасывать эту цель из контейнера и буксировать на длинном тросе, изначально сложенном в бухту. Сложнее всего было добиться того, чтобы из-за высокой скорости ракеты трос при разматывании не обрывался. Для более плавной размотки использовались амортизаторы и вязкий герметик.

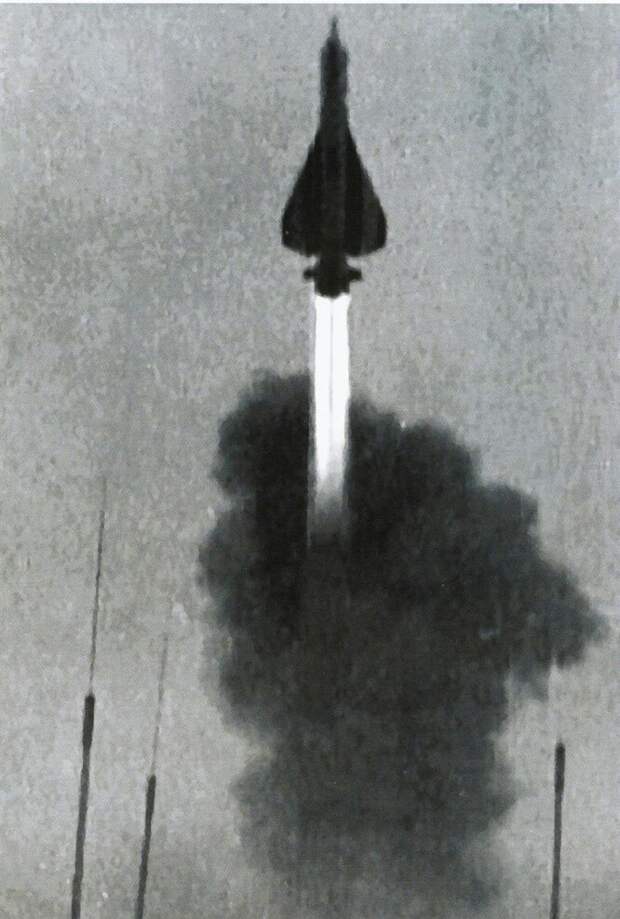

Испытательные и экспериментальные пуски «Метеорита» с наземной пусковой установки, с АПЛ (проект 667 М «Андромеда») и бомбардировщика (ракеты были подвешены к специально переоборудованному Ту-95, индекс МА) продолжались все 1980-е годы. Удачи и относительные удачи соседствовали с неудачами примерно в равных долях. В этом нет ничего удивительного, так как речь шла о новаторском продукте и о широчайшей кооперации: все это требовало длительной отработки и совершенствования технологий, в том числе улучшения качества сборки и материалов. Однако последующие политические события, как их ни оценивай, шансов на совершенствование не дали.

Ракетный комплекс «Искандер»: оперативная стратегия

Ракетный комплекс «Искандер»: характеристики

В состав ракетного комплекса «Искандер» входят:

- Командно-штабная машина (КШМ) — предназначена для управления всем комплексом «Искандер»;

- Пункт подготовки информации (ППИ) — предназначена для определения координаты цели и подготовки полетных заданий для ракет с последующей их передачей на СПУ;

- Самоходная пусковая установка (СПУ)— предназначена для хранения, транспортировки, подготовки и запуска по цели двух ракет;

- Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) — предназначена для транспортировки двух дополнительных ракет;

- Машина жизнеобеспечения (МЖО) — предназначена для размещения, отдыха и приёма пищи боевых расчётов;

- Машина регламента и технического обслуживания (МРТО) — предназначена для проверки бортовой аппаратуры ракет и приборов, для проведения текущего ремонта.

Зачем создали ракетный комплекс «Искандер»

Для начала нам придется разобраться с тем, что вообще такое «оперативно-тактический ракетный комплекс» (ОТРК), для чего они появились и с какой целью могут использоваться.

Последние крупномасштабные военные конфликты показывают, что существует совершенно определенная тенденция к ограничению борьбы на переднем крае. Экономить живую силу сегодня не просто модно: это позволяет сберечь ее для решающего удара, а первоначальную тяжесть войны берут на себя средства борьбы «с галерки» — авиация и ракеты средней и меньшей дальности.

При этом ракеты имеют перед самолетами ряд преимуществ и хотя не способны полностью подменить их собой, позволяют обойтись меньшими потерями и в финансовом, и в человеческом смысле. Именно для подобного удара и создаются ракетные комплексы, хорошим примером которых может служить советская «Точка» (в современном модифицированном виде — «Точка-У»). В локальных конфликтах это прекрасное оружие сдерживания, а для стран с небольшой площадью территории может стать полноценным стратегическим вооружением — то есть, способным поражать цели в любой ее точке.

Итак, тактические ракетные комплексы (в отличие, скажем, от межконтинентальных) предназначены для поражения противника непосредственно в области боевых действий. Ядерные боеголовки на такие ракеты сегодня устанавливать запрещено, это же касается химических и бактериологических зарядов — хотя в теории технически это возможно. Впрочем, и обычных боезарядов хватает: на тактические ракеты могут устанавливаться фугасные, зажигательные, противотанковые заряды и боеприпасы объемного взрыва.

Чтобы использование всего этого арсенала в современных условиях было эффективным, к ОТРК предъявляются самые серьезные требования по части точности стрельбы, автономности, мобильности, маневренности, быстроте развертывания, скрытности подготовки и нанесения удара, высокой автоматизации пуска и вероятности преодоления средств противоракетной обороны.

Разработка ракетного комплекса «Искандер»

Как и в случае других вооружений такой сложности, разработкой комплекса занималось сразу множество конструкторских бюро и институтов, но головным предприятием выступило коломенское ФГУП «КБ Машиностроения», на счету которого великое множество легендарных средств защиты и нападения — зенитные комплексы «Игла» и ракетные «Точка-У», средства активной защиты «Арена»... здесь спроектирована львиная доля советских и российских минометов всех типов.

Работы над ракетным комплексом «Искандером» (по классификации НАТО SS-26 Stone) начал еще легендарный генеральный конструктор Сергей Павлович Непобедимый, взяв за основу крайне удачный ракетный комплекс «Ока» (SS-23 Spider в классификации НАТО). По некоторым данным, это был первый в истории ракетный комплекс, в котором задача преодоления средств ПРО решена с вероятностью, близкой к единице. К сожалению, эти великолепные комплексы были уничтожены по договору СССР — США от 1987 г. (мы еще вернемся к этому политическому ниже).

Продолжил разработку над ОТРК «Искандер» ученик Непобедимого и нынешний руководитель и генеральный конструктор КБ Машиностроения Валерий Кашин. И продолжил уже с учетом того, чтобы продукт полностью укладывался в рамки действующих международных договоров.

Первое, что важно в ракетном комплексе «Искандер» — это большая дальность стрельбы, быстрота развертывания (время развертывания — 30 минут, до пуска — 4−16 минут, а интервал между пусками — 1 минута) и нанесения удара. В итоге комплекс практически не «маячит» в досягаемости противника и малоуязвим для него. Второе — крайняя точность стрельбы, что позволяет поражать средства ПВО и ПРО, вражеские самолеты и вертолеты (на аэродромах), командные пункты, узлы связи, а также ракетные комплексы и дальнобойную артиллерию противника.

Конечно, если на ракетный комплекс установить крылатые ракеты, арсенал целей значительно расширится, использование их на «Искандерах», похоже — дело времени. К этому вопросу мы еще вернемся ниже, а пока рассмотрим «обычные» ракеты.

Ракета

Каждый ОТРК «Искандер» несет 2 ракеты 9М723К1 на пусковой установке и еще 2 в запасе. Это твердотопливные одноступенчатые ракеты, главное преимущество которых — управляемость и маневренность на всем протяжении полета, с помощью аэродинамических и газодинамических рулей.

Самые активные маневры происходят на самых важных — стартовом и конечном — участках. Основное полетное время ракета проводит на большой — до 50 км — высоте, а конструкция и специальное покрытие делают ее практически невидимыми для радаров. Эта часть полета проходит на скорости около 2 100 км/ч. При этом на подлете к цели скорости и, соответственно, перегрузки на ракету достигают 20−30 единиц; потенциальная ракета-перехватчик должна лететь на скоростях с перегрузками еще в 2−3 раза большими, что пока что невозможно. В итоге «поймать» ее, прямо скажем, нереально.

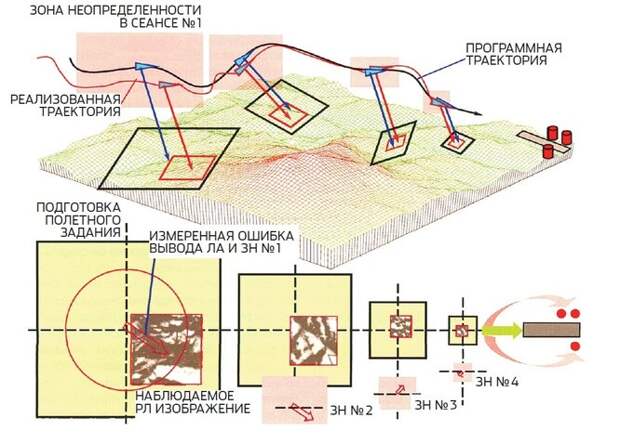

Однако добраться до противника — еще полдела. Нужно точно поразить цель. Для этого ракета оснащена инерциальной системой наведения, а на последних этапах полета включается полностью автономная оптическая головка самонаведения. Для ее работы ракета уже в полете сама формирует оптическое изображение местности (при необходимости — и в ночное время) и сравнивает его с загруженным при подготовке к пуску «эталоном».

Этот механизм, реализованный и на некоторых американских ракетах, весьма надежен, точен и защищен от современных средств радиоэлектронной борьбы. Ей не нужны корректирующие сигналы со спутников. Впрочем, в качестве полезного дополнения ракета вполне может воспользоваться данными систем GPS или ГЛОНАСС.

Собственно, точность стрельбы ракетных комплексов «Искандер» засекречена. По одним данным, при дальности стрельбы до 500 км (в обычной версии) ракеты «Искандера» поражают цель с круговым вероятным отклонением 20−30 м. Иначе говоря, 50% выстрелов окажутся в очерченном вокруг мишени круге с таким радиусом, а из оставшихся 43% — в круге с радиусом 40−60 м. Однако более надежными выглядят сообщения о том, что КВО этих ракет не превышает пары метров!

Стартовая масса ракеты — 3,8 тонн, боевая часть весит 480 кг. Ракета может оснащаться 10-ю типами боевых частей, в том числе и кассетными.

Экипаж и боевые машины

ОТРК «Искандер» — это не только ракета и даже не просто ракета на пусковой установке. Это целый комплекс, включающий 6 отдельных машин, нашпигованных самой современной электроникой и, конечно, боевой расчет высококвалифицированных военных.

Самоходно-пусковая установка (СПУ) предназначена для хранения, транспортировки, подготовки и запуска по цели двух ракет. СПУ может реализовываться на основе колесных шасси формулы 8х8, которые производятся в Белоруссии, или отечественного БАЗ-6909 Брянского автозавода. (Кстати, рекомендуем заглянуть в нашу статью, посвященную советским военным тягачам-гигантам: «Динозавры Страны Советов».) СПУ способна взять на борт 19 т полезной нагрузки и двигаться по шоссе на скорости до 70 км/ч. Запас хода — 1000 км, расчет — 3 человека.

Пусковая ракетная установка очень быстро разворачивается: время от начала подготовки к пуску ракет и до начала отхода с ударной позиции после него не превышает 20 минут. При этом ей не требуется заранее подготовленных позиций; СПУ может работать везде, кроме болота и особо сыпучих песков. Экипажу даже не приходится выходить из кабины, все управление сосредоточено там.

Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). Несет еще 2 ракеты и погрузочно-разгрузочный кран на шасси МАЗ-79306. Расчет — 2 человека. «Отстрелявшись», пусковая установка отходит в укрытие, к ТЗМ, где быстро перезаряжается и снова готова к нанесению удара.

Командно-штабная машина (КШМ), как ясно из ее названия, обеспечивает управление всем ракетным комплексом «Искандер». Она реализована на колесном шасси обычного КамАЗа, имеет 4 автоматизированных рабочих места. Дальность радиосвязи достигает 300 км (50 км на марше), расчет задания для ракет занимает не более 10 секунд, передача команд — еще 15 секунд. Развертывание и свертывание производятся за полчаса.

Машина регламента и технического обслуживания (МРТО) предназначена для проверки бортовой аппаратуры ракет и приборов, для проведения текущего ремонта. Весь цикл необходимых по регламенту проверок ракеты полностью автоматизирован и занимает всего 18 минут. Расчет 2 человека, колесное шасси КамАЗовское.

Пункт подготовки информации (ППИ) определяет координаты цели, готовит необходимые для ракет данные и передает их на пусковую установку (на первую задачу этот «мозг» тратит не более 2 минут, а на вторую — 1 минуту). Здесь готовится, что называется, «полетное задание» для ракеты, а также эталоны для системы оптического наведения. ППИ интегрирован со средствами современной разведки и может получать задания и назначенные цели из всех необходимых источников, в том числе со спутника, самолета или беспилотника. Расчет — 2 человека.

Машина жизнеобеспечения (МЖ) — для отдыха и питания боевых расчетов, вмещает единовременно до 8 человек.

Ракетные модификации «Искандера»

Сегодня семейство «Искандеров» включает в себя три модификации:

- «Искандер-М». Вариант для поставки в вооруженные силы России. Дальность до 500 км.

- «Искандер-Э». Экспортный вариант с дальностью стрельбы до 280 км и только с 1 ракетой на пусковой установке.

- «Искандер-К» модифицирован специально для стрельбы крылатыми ракетами. На него могут устанавливаться новые ракеты Р-500 (такой вариант был успешно опробован в 2007 г.), что увеличит дальность стрельбы до 2 тыс. км. Пока такой вариант лишь прорабатывается, и на вооружении не стоит ни одного «Искандера-К».

Впрочем, и без переоснащения крылатыми ракетами размещенные в Калининградской области ракетные установки «Искандер» будут накрывать всю территорию Литвы, Латвии, Польши, восток Чехии и Германии, юг Эстонии. Здесь стоит заметить, что пока еще действует Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 г. По его условиям, Россия (как и США) обязуется не производить и не развертывать наземные ракеты малой (500−1000 км) и средней (1000−5500 км) дальности.

Однако надо учитывать тот факт, что США еще в 2002 г. в одностороннем порядке вышли из участия в еще одном важнейшем договоре — об ограничении систем ПРО (1972 г.), согласно которому страны не развертывать системы или компоненты ПРО для борьбы со стратегическими ракетами, не создавать системы ПРО территории страны и ограничиться одним элементом — либо вокруг столицы, либо в районе сосредоточения пусковых шахт (в России — центр в столице, в США — на базе Гранд-Форкс).

В связи с этим Россия также не раз заявляла о готовности тоже выйти из договора 1987 г. для нейтрализации потенциальной угрозы, которую несут для нашей страны элементы американской ПРО в Европе. Так что реализация проекта установки ракет Р-500 на ракетный комплекс «Искандер» — вопрос более политический, чем технический, и все зависит от доброй воли российских и американских властей.

Читайте и о других грозных «аргументах» современной российской армии: «Гнев Нептуна» (межконтинентальные ракеты подводного базирования «Булава»), «Белые лебеди» (сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160) и «Петр Морской» (тяжелый атомный крейсер «Петр Великий»).

Свежие комментарии