Паром «Севоль». Почему не спасли пассажиров?

Церемония в память о погибших на пароме "Севоль". С немым укором: почему не спасли?

В эпопее южнокорейского парома «Севоль», причинам крушения которого была посвящена предыдущая статья, есть еще один весьма важный момент: почему столько погибших? 304 человека — это много. Особенно с учетом того, что паром тонул не столь далеко от берега, в районе судоходства и рыболовства, поблизости были торговые и рыболовные суда. Погодные условия и течение в целом не препятствовали спасательной операции. Не шторм, не тайфун, и столько погибших. Почему?

Насколько я могу судить, в Южной Корее причинами провала спасательной операции занимались по существу столь же мало, как и причинами феноменального крушения парома. В конечном итоге всю вину свалили на капитана Ли Чжун Сока и некоторых других членов экипажа. Расследование действий Береговой охраны началось было летом 2014 года, но вскоре было прекращено и возобновилось только в конце 2019 года, уже при новом президенте Южной Кореи. Тогда была создана специальная следственная группа по расследованию действий службы, а также расследованию возможной подделки и сокрытию документов и доказательств (в частности, записей с камер наблюдения, установленных на пароме). Обвинение ряду должностных лиц было выдвинуто в феврале 2020 года, и пока что этот процесс не завершен. Истерия и политические интересы и в этом случае оказались важнее детального расследования инцидента.

На мой взгляд, этому вопросу стоит уделить некоторое внимание не только в силу стремления распутать загадочную историю, но и потому, что история неудачной спасательной операции неплохо раскрывает то, как южнокорейцы реагируют на стрессовую ситуацию, как они действуют в условиях, требующих личной инициативы и сообразительности, и как работала их государственная служба, ответственная за охрану морских границ. После этой истории я стал гораздо менее ценить боеспособность южнокорейской армии и флота. У них, конечно, есть пушки, танки, самолеты и корабли, но вот со способностью действовать в неопределенной ситуации, действовать быстро и точно, у них явные проблемы.

Можно ли было спасти судно?

Итак, в 8.40 по местному времени 16 апреля 2014 года паром резко накренился, груз его сместился и судно стало тонуть. Можно ли было с этим что-то сделать?

Первое и наиболее очевидное решение: принять воду в балластные цистерны по правому борту, чтобы попробовать спрямить судно. Это было сделано, поскольку на кадрах тонущего парома видны высокие столбы воды, вырывавшиеся из открытых кингстонов. Кингстоны открываются и закрываются с мостика, но кто именно это сделал, так и осталось неизвестным. Это мог сделать сам капитал Ли Чжун Сок или первый помощник Кан Вон Сик — лицо, прямо ответственное за погрузку и остойчивость судна. В любом случае, это им не помогло.

Со вторым решением возникают трудности. В практике торгового флота команда обычно покидает судно с опасным креном (приводился пример с автомобилевозом Cougar Ace), а затем им занимается береговая охрана. В советских наставлениях по борьбе за живучесть судна, выпущенных Министерством морского флота СССР, говорится лишь, что капитан должен постараться посадить судно на близлежащую мель и дожидаться спасателей. Однако у «Севоля» не было такой возможности. Ближайший к нему островок Пёнпхундо (1,7 миль к югу) был вулканической скалой и подходящих отмелей, по всей видимости, не имел. К тому же был пик прилива. Во-вторых, главный механик Пак Ки Хо в 8.52 приказал остановить машины и эвакуировать машинное отделение. Судно без хода, конечно, ни до какой отмели добраться уже не могло.

Известно также, что капитан в 8.52 приказал второму помощнику Ким Ён Хо запустить водоотливные насосы, на что получил ответ, что насосы не работают. В 8.54 капитан приказал главному механику спуститься в машинное отделение и запустить насосы, но этот приказ выполнен не был. Трудно сказать, насколько бы им помогли насосы, может быть, смогли бы выиграть 5-10 минут, не больше: паромы не имеют системы контрзатопления. В любом случае, «Севоль» остался без насосов.

На этом борьба за живучесть оказалась проигранной. Таким образом, еще до первого сигнала о помощи стало ясно, что спасение пассажиров может быть только в шлюпках.

Следы паники

Это по здравом рассуждении людей, в принципе, готовых действовать в критической ситуации. Но, повторю свое наблюдение первой статьи, сам по себе неожиданный крен и переход судна в аварийное состояние с неизбежной перспективой затопления, стали для них фактоами шокирующими и деморализующими. Непонятный удар, потом крен в спокойном море — это то, чего не может быть.

Я спрашивал знатоков корейского менталитета, как себя ведут южнокорейцы в подобной ситуации. Ответ был однозначен: ступор. Такая ситуация выведет из равновесия и закаленных «мореманов», но южнокорейцам присуща сильно повышенная (против нашей) эмоциональность. Третий помощник Пак Хан Гёль плакала, что, в общем, понятно для молодой женщины, попавшей в такой переплет. Чем же занималось мужское общество на мостике парома в это время?

Тут я должен сказать, что оценка ситуации серьезно зависит от используемых источников. Известный кореевед Константин Асмолов составил свое описание на основе сообщений в СМИ. Я же в своем анализе пользовался другим источником: работой Квон И Сук «System Theoretic Safety Analysis of the Sewol-Ho Ferry Accident in South Korea», защищенной в 2016 году в Массачусетском технологическом университете. Этот исследователь явно имел доступ к следственным материалам, которые он цитирует более полно, чем пресса, например, он называет, кто именно выходил на связь с береговыми службами в тот или иной момент. Именно на основе его данных я провел свой анализ действий команды, давший интересные результаты.

Итак, в 8.55 был подан сигнал бедствия в Службу движения судов Чеджу. В прессе не указывалось, кто его подал, а вот Квон И Сук называет имя — первый помощник Кан Вон Сик. Судя по расшифровке переговоров, опубликованной CNN, он сообщил, что судно переворачивается прямо сейчас (что не совсем правда), попросил связать его с береговой охраной и сообщил, что паром находится у острова Пёнпхундо. Это странно, поскольку до Чеджудо, конечной точки маршрута, им было далеко. В 9.07 первый помощник сменил канал связи и связался с близлежащей службой Чиндо. Служба Чеджу мало что могла сделать, однако, связалась с береговой охраной в Мокпо, откуда тут же был отправлен патрульный корабль № 123.

На мой взгляд, ключ к пониманию ситуации на мостике заключался в радиопереговорах. На основе сведений, приведенных у Квон И Сука, я составил список тех, кто и когда вел эти переговоры:

8 часов 55 минут: Чеджу — первый помощник Кан Вон Сик.

9 часов 7 минут: Чиндо — первый помощник Кан Вон Сик.

9 часов 14 минут: Чиндо — рулевой Пак Кён Нам.

9 часов 21 минута: Чиндо — первый помощник Син Чжон Хун.

9 часов 24 минуты: Чиндо — второй помощник Ким Ён Хо.

9 часов 25 минут: Чиндо — рулевой Пак Кён Нам.

9 часов 26 минут: корабль № 123 — рулевой Пак Кён Нам.

9 часов 28 минут: Чиндо и корабль № 123 — второй помощник Ким Ён Хо.

9 часов 37 минут: Чиндо — второй помощник Ким Ён Хо.

Помимо этого, были еще вызовы парома службой в Чиндо, которая уточняла ситуацию на пароме.

По этому списку возникает вопрос: не многовато ли народу участвует в переговорах с берегом? Обычно радиоконтакты поручаются одному офицеру, чтобы другие могли заняться неотложными делами. А тут же у микрофона два первых помощников, второй помощник и еще рулевой в придачу. Мы видим, как микрофон переходил из рук в руки, почти в буквальном смысле слова.

В 9.25 диспетчер службы в Чиндо сообщил на паром, что капитан должен принять окончательное решение, и потребовал поторопиться с решением. Диспетчера можно понять: менее чем за 15 минут он успел пообщаться с четырьмя разными лицами, требовавшими от него спасти их. Реплика диспетчера может быть истолкована лишь как вежливое требование сохранять порядок.

Подобная ситуация может быть объяснена лишь паникой, охватившей старших офицеров команды. За это время они ничего не сделали для спасения пассажиров, даже не связались с пассажирской палубой. Офицер по связи с пассажирами, который находился на пассажирской палубе, Кан Хэ Сон, в 8.52 минут по своей инициативе отдал приказ пассажирам оставаться на своих местах. Никаких приказов с мостика он так и не получил. Его решение явно было продиктовано опасением, что перемещение пассажиров может ускорить крен судна. Не лучшее решение, конечно. Однако он же в 9.53, когда судно стало погружаться, на свой страх и риск отдал приказ пассажирам спасаться.

Бунт на корабле

Во всей этой истории далеко не ясно, что делал во время крушения капитан Ли Чжун Сок. В прессе и в судебных заседаниях упор делался на то, что он «сбежал с парома», хотя его действиям, приказам и словам должно было быть уделено приоритетное внимание. Все-таки лицо ответственное.

Данные Квон И Сук, а также интервью рулевого О Ён Сока (он давал несколько интервью с разным содержанием), показывают, что капитан отдавал приказы. Но они не исполнялись. Не был выполнен приказ включить водоотливные насосы. В 8.56 капитал приказал второму помощнику Ким Ён Хо оповестить пассажиров, чтобы они надевали спасательные жилеты и одежду. Сам по себе этот приказ говорит о намерении капитана начать эвакуацию. Второй помощник приказ не исполнил, потому что не включил систему оповещения. В 9.27 капитан повторил свой приказ, второй помощник передал его на пассажирскую палубу, но не удостоверился в том, что приказ принят, понят и исполняется.

Зато члены экипажа делали многое без приказа капитана. Это и переговоры с берегом, и две попытки сбросить шлюпки. Сначала, в 9.14, сделали попытку рулевые Чо Чжун Ки и О Ён Сок, а в 9.44 — первый помощник Кан Вон Сик и рулевой Пак Кён Нам. Они ссылались на то, что крен был слишком большой и до шлюпок они не добрались (что не совсем правда).

Радиопереговоры с берегом, в которых участвовали по крайней мере четыре лица, без капитана, неисполнение приказов и совершение действий без приказа — что это, если не хаос на мостике? Или, если точнее, что если не бунт на корабле, прямое неподчинение капитану в критической ситуации?

Известно, что в это же время были телефонные переговоры с офисом судоходной компании «Чхонхэчжин хеун», которой принадлежал паром, в которых участвовали капитан и первый помощник Кан Вон Сик. Звонков было много, не менее семи, в том числе, как пишет Квон И Сук, пять звонков сделал первый помощник. Первый был в 9.01, в последний в 9.40. Это вызвало серьезные вопросы: им что, нечем было заняться, кроме этого? Тем более что содержание звонков так и не было опубликовано. В свете всего сказанного, думаю, этот ларчик открывается просто: речь шла о том, кто именно командует судном. Ли Чжун Сок доложил в офис, что команда ему не подчиняется, а дальше офис компании, очевидно, выяснял отношения с первым помощником Кан Вон Сиком, то ли требовал подчинения капитану, то ли, может быть, требовал взять управление на себя. Когда-нибудь мы это узнаем.

Вообще, следствие должно было сделать подробную реконструкцию событий, выяснив, кто и где именно находился в каждый конкретный момент времени, что говорил, кому и о чем, что делал и что видел. Без этого совершенно невозможно разобраться в степени вины каждого члена экипажа. Но, видно, этого сделано не было.

Моя версия подоплеки всего этого такова: Ли Чжун Сок был временным капитаном, работавшим по весьма низкооплачиваемому годичному контракту, что для 69-летнего капитана, до этого около сорока лет проходившего в море, было явным свидетельством его невысокого дохода и социального положения. Он, вероятнее всего, не воспринимался постоянными членами команды как настоящий капитан. В критической ситуации возник конфликт между ним и первым помощником — видимо, неформальным лидером постоянной команды парома, который и стал главной предпосылкой к многочисленным жертвам. Драгоценное время, пока паром еще не слишком сильно накренился и можно было помочь пассажирам выбраться, они потратили на выяснение отношений. Потом стало слишком поздно, уже в 9.20 крен превысил 50 градусов, и многие пассажиры оказались заблокированными в своих каютах. Олег Кирьянов, ходивший на «Севоле» на Чечжудо, обратил внимание на поперечные коридоры пассажирских палуб, которые при крене и опрокидывании превращались в недоступные шахты. Большинство пассажиров не смогли выбраться из кают и вскарабкаться до правого борта.

Заметим, что можно было прыгать с левого борта; это спасло бы много жизней, при прочих равных. Но для этого надо было отдавать приказ покинуть судно не позднее 9.00-9.10. Да и позднее еще были шансы. В это время, видимо, конфликт на мостике достиг апогея, и его участникам было не до пассажиров.

Прыжок в воду с левого борта был бы шансом на спасение для многих. Это фото с борта корабля № 123 примерно в 9.30 или 9.35. Нужно лишь было приказать покинуть судно

Тем, кто обвиняет капитана во всех грехах, стоило бы задать вопрос: что бы вы сами сделали в такой ситуации, когда команда вам не подчиняется и не исполняет приказы?

Ложь о капитане

Роль спасателей, в частности, экипажа корабля № 123 и его капитана Ким Кён Иля, которого назначили «командиром места происшествия», на мой взгляд, свелась лишь к тому, что они усугубили уже разразившуюся катастрофу. Они изначально имели очень слабые возможности помочь; у них не было достаточно людей и снаряжения, чтобы быстро вытащить 476 пассажиров — это непосильная задача для 14 человек экипажа. Патрульный корабль водоизмещением 100 тонн не смог принять их всех на борт, и у них не было возможности оказания медицинской помощи пострадавшим. Правда, вокруг были разные суда в море, и служба в Чиндо еще около 9.00 призвала их идти на помощь парому.

Но то, что сделал Ким Кён Иль, находится несколько за рамками разумного подхода. Во-первых, у него не было связи ни с паромом (корабль подошел к нему в 9.30, когда экипаж еще был на борту и вел переговоры с Чиндо), ни со службой в Чиндо. Спасение вслепую.

Во-вторых, разумным решением было бы кричать в мегафон, чтобы пассажиры выходили и прыгали за борт. Ким Кён Иль сначала говорил, что мегафон использовался. Но под следствием, в августе 2014 года, он изменил свои показания и сказал, что так запаниковал, что не отдал указание своему экипажу проникнуть внутрь парома и не приказал пассажирам покидать корабль. Выживший пассажир Ким Сон Мок неоднократно заявлял в интервью, что ни с вертолетов, ни с корабля не отдавалось указаний покинуть судно. До погружения палуб в воду оставалось еще около 40 минут, несколько десятков человек могли бы спастись. Кан Хэ Сон, услышав приказ снаружи, несомненно продублировал бы его по внутрисудовой сети.

В-третьих, Ким Кён Иль вначале ограничился лишь тем, что отправил лодку к уже наклонившему к самой воде мостику парома и снял с него членов экипажа, включая капитана Ли Чжун Сока.

Это событие придало всей истории привкус сюрреализма. Сход капитана на лодку в 9.46 был записан на видео, которое было широко опубликовано. По этому поводу было столько вранья, что диву даешься, как можно так врать, имея документальную запись. Про капитана говорили, что он будто бы «бежал», хотя на видео он без особой спешки переходит на лодку. Толковали и про то, что он будто бы был «первым в очереди», хотя никакой очереди на кадрах нет. Утверждалось, что на нем якобы был спасательный жилет, хотя в действительности не было. И так далее, и так далее.

Тот самый кадр из видеозаписи: в центре капитан парома Ли Чжун Сок (в шортах). Это надо или иметь очень живое воображение, или долго жить в Южной Корее, чтобы увидеть здесь "бегство" или "первого в очереди". Фото очень информативное. Оно показывает, что это происходило на мостике (слева видно остекление мостика), что до шлюпок можно было добраться и что часть пассажирских палуб по левому борту была еще над водой. Заметим, это 9.46, за сорок минут до погружения судна!

Самое главное, утверждалось, что будто бы капитан не надел форму и пытался выдать себя за пассажира. Шаткость этого обвинения состоит уже в том, что вряд ли пассажир будет находиться на мостике. Доступ к мостику ограничен, а подняться туда с пассажирской палубы при таком крене было уже невозможно. То, что капитан был без формы, объясняется тем, что катастрофа застала его в каюте на отдыхе, и он не имел времени одеться. Спасатели утверждали, что не знали, что он капитан. Но медицинский работник в порту, оказывая помощь ему, спросил у спасателей, кто он, и получил ответ, что это капитан парома.

Наконец, в корейской прессе долго плескались эмоции по поводу того, что капитан должен покинуть судно последним, а Ли Чжун Сок — сбежал. Это хороший морской обычай, конечно. Однако южнокорейский закон вовсе не обязывает капитана оставаться на корабле в случае аварии (так же, как и советское наставление для морфлота; капитан может руководить борьбой за живучесть оттуда, откуда ему удобнее). Подогрев эмоций осуществлялся с помощью занятной фальшивки, сработанной ножницами и клеем.

Я приведу в оригинале сначала две статьи из Korean Seafarer's Act:

Article 10

A captain shall not leave his/her ship from the time cargoes are loaded and passengers start to go on board until the time all cargoes are unloaded from his/her ship and all passengers leave his/her ship: Provided, that except for cases where there is a special reason that he/she should not leave his/her ship, such as abnormal weather conditions, etc., this shall not apply where he/she has appointed a person who is to perform his/her duties on his/her behalf from among officers.

Article 11

Where a ship is in critical danger, a captain shall take all the measures necessary to rescue human lives, the ship and cargoes.

A captain shall not leave his/her ship from the time cargoes are loaded and passengers start to go on board until the time all cargoes are unloaded from his/her ship and all passengers leave his/her ship: Provided, that except for cases where there is a special reason that he/she should not leave his/her ship, such as abnormal weather conditions, etc., this shall not apply where he/she has appointed a person who is to perform his/her duties on his/her behalf from among officers.

Article 11

Where a ship is in critical danger, a captain shall take all the measures necessary to rescue human lives, the ship and cargoes.

А теперь иной вариант — как это цитировалось в прессе, в частности, в газете «Ханкурё»:

A captain shall not leave his/her ship from the time cargoes are loaded or passengers start to go on board until the time all cargoes are unloaded or all passengers leave his/her ship. At times when a ship is in critical danger, a captain shall take all measures necessary to rescue human lives, the ship and cargoes.

Выделение позволяет выявить, где именно корейские пропагандисты прошлись ножницами, какой кусок выбросили и что вписали. В статье 10 закона совершенно очевидно, что речь идет об обычных условиях плавания или стоянки в порту, раз капитан может назначить себе заместителя. Именно этот кусок и вырезали, придав закону превратный смысл. Ну не красавчики ли?

Ну и зачем все эти фокусы? Думаю, для того, чтобы скрыть крайне неблаговидную роль береговой охраны и в частности капитана корабля № 123 Ким Кён Иля. Ли Чжун Сок пошел на спасательную лодку, конечно, сознательно. Во-первых, ему нужен был передатчик, чтобы доложить обстановку на берег (радио парома уже перестало работать). Во-вторых, он, вероятно, намеревался потребовать от спасателей активизации действий. Они проболтались вокруг парома уже 15 минут, а спасение фактически и не началось. Видимо, на борту состоялся нелицеприятный разговор между Ли Чжун Соком и Ким Кён Илем. Капитан парома, вероятно, требовал от него подойти к судну, поскольку одной резиновой лодки на всех пассажиров не хватит.

Вот она, эта резиновая лодка с корабля № 123, по центру, с хорошо видимым бортовым номером. Вот и все, что Ким Кён Иль выделил для спасения 400 с лишком человек. По-моему, тут даже комментировать излишне

Капитан патрульного судна, конечно, боялся. Паром большой и опрокидывается, а его кораблик маленький. В общем, все кончилось тем, что Ким Кён Иль просто заткнул Ли Чжун Соку рот, пользуясь полномочиями капитана места происшествия, данными ему береговой охраной.

Примерно через 20 минут, в 10.18, паром погрузился, оставшиеся на нем пассажиры погибли. Когда до руководства береговой охраны дошло, что они натворили, они и стали сочинять все эти занятные рассказы о «неузнанном капитане», который «убежал первым». Признать, что такие требования Ли Чжун Сока были, и признать, что они ничем ему не помогли, означало взять на себя ответственность за гибель более 300 человек и надолго присесть. Престарелый капитан парома смотрелся идеальным «козлом отпущения», надо было лишь создать ему негативную репутацию, засадить в тюрьму, где он вскоре и умрет.

Если бы на месте Ким Кён Иля был бы волевой и инициативный человек, руководимый чувством долга и готовый рискнуть, то он мог бы сделать многое и спасти много людей. Он мог бы нивелировать общий разлад и несогласованность в организации операции. Но ему требовалось действовать самому, на свой страх и риск, чего Ким Кён Иль не сделал.

Вот такая история выходит.

Если говорить о виноватых, то я бы на первое место поставил первого помощника Кан Вок Сика, видимо, инициатора неподчинения капитану. Второе место занимает капитан корабля № 123 Ким Кён Иль. Капитан парома Ли Чжун Сок в данном случае есть жертва обстоятельств и осудили его явно несправедливо.

Корабли обеспечения в Цусимском сражении: ошибка или необходимость?

12 мая вице-адмирал З. П. Рожественский отпустил в Шанхай транспорты «Метеор», «Ярославль», «Владимир», «Воронеж», «Ливония» и «Курония» под руководством капитана 1 ранга О. Л. Радлова. Эти корабли должны были ждать своего часа, чтобы снабдить углем либо всю 2-ю Тихоокеанскую эскадру, отступившую из Корейского пролива, либо отдельные её корабли в входе выполнений крейсерских операций против Японии.

С главными силами осталось восемь кораблей обеспечения, которые двинулись в Корейский пролив и приняли участие в Цусимском сражении. Рассмотрим кратко каждый из них.

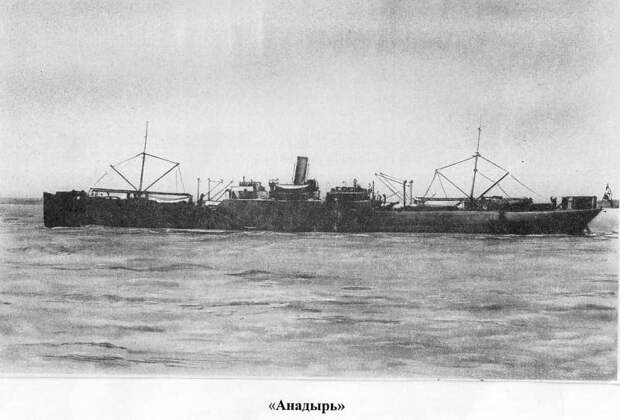

Транспорт «Анадырь» имел водоизмещение 17350 тонн. Перевозил 7000 тонн угля, мины, контрмины, снаряды, продовольствие, запасные части, материалы для ремонта. В ходе Цусимского сражения «Анадырь» возглавлял колонну транспортов и получил лишь незначительные повреждения, в т.ч. от столкновения с буксиром «Русь». Ночью «Анадырь» отстал от эскадры, и его командир, капитан 2 ранга В.Ф. Пономарев, решил уходить через Корейский пролив. Большие запасы угля позволили не заходить в ближайшие порты, и судно взяло курс на Мадагаскар. Целый месяц ничего не было известно о судьбе «Анадыря», и его считали погибшим в Цусиме. Но 14 июня «Анадырь» прибыл в Диего-Суарес и отправил телеграмму в Петербург. Далее, получив инструкции, он вернулся в Россию.

Транспорт «Иртыш» имел водоизмещение 15000 тонн. Перевозил 8000 тонн угля, 1500 пудов пироксилина, снаряды и продовольствие. В бою 14 мая корабль получил 20 попаданий, в том числе большую пробоину в носовой части, через которую стала поступать вода. «Иртыш» отстал от эскадры, и капитан 2 ранга К.Л. Егормышев направил транспорт во Владивосток вдоль берега Японии. Но остановить поступление воды в трюмы не получалось: насосы не справлялись, пластырь не держался. К вечеру 15 мая положение стало критическим, и команда покинула тонущий корабль.

Транспорт «Корея» имел водоизмещение 6163 тонны. Перевозил уголь, мины и запчасти. В бою 14 мая он получил одну пробоину в районе угольных ям, которую удалось заделать, и несколько незначительные повреждений надстроек. После окончания дневного боя «Корея» последовала за крейсерами адмирала О. А. Энквиста, но отстала от них. Тогда капитан корабля доктор И. О. Зубов взял курс на Шанхай, где интернировался вместе с транспортами О. Л. Радлова.

Буксирный пароход «Свирь» имел водоизмещение 611 тонн. В бою 14 мая он спасал команды с «Урала» и «Руси», серьезных повреждений не получил и вечером последовал за крейсерами назад в Корейский пролив. Но ночью буксир отстал от крейсеров и нагнал их только на рассвете 16 мая. Адмирал О. А. Энквист приказал «Свири» следовать в Шанхай, где она интернировалась вместе с транспортами Радлова.

Буксирный пароход «Русь» имел водоизмещение 1202 тонны. В бою 14 мая он получил повреждение рулевого управления и, маневрируя только машинами, был протаранен «Анадырем». «Русь» стала быстро тонуть и была покинута экипажем.

Плавучая мастерская «Камчатка имела водоизмещение 7060 тонн. В бою 14 мая она потеряла ход от полученных повреждений и вечером была добита японскими кораблями.

Госпитальное судно «Орел» имело водоизмещение 8175 тонн. Двигаясь в Корейском проливе позади эскадры с опознавательными огнями под флагом «Красного креста», «Орел» был ночью 14 мая замечен разведывательным судном японского флота, после чего была обнаружена вся эскадра. Во время дневного боя «Орел» был задержан японским вспомогательным крейсером.

Госпитальное судно «Кострома» имело водоизмещение 6800 тонн. В бою 14 мая «Кострома» повторила судьбу «Орла», то есть была задержана японцами.

Итого из восьми кораблей обеспечений во Владивосток не смог порваться ни один из них. Три корабля ушли через Корейский пролив, пять оставшихся либо затонули, либо были захвачены японцами.

Корабли обеспечения не только не смогли принести пользу эскадре, но существенно усложнили её положение.

Во-первых, госпитальное судно «Орел», двигаясь с огнями, было замечено вспомогательным крейсером «Синано-Мару», находившемся в третьей линии дозора. Приблизившись к «Орлу», японский разведчик заметил дымы от эскадры и далее сами корабли. Бытует мнение, что если бы госпитальные суда шли без огней или вне главных сил, то русская эскадра миновала бы Цусимский пролив незамеченной. Обнаружили бы её туманным утром 14 мая? Это отдельный разговор.

Во-вторых, не имея возможности двигаться быстрее, чем со скоростью 9 узлов, корабли обеспечения сковывали главные силы, которые тоже были вынуждены ограничивать ход 9 узлами. Именно низкая скорость русской эскадры считается одной из главных причин разгрома русской эскадры.

В-третьих, вместо одной из своих основных функций – разведки при эскадре, крейсера 2-й Тихоокеанской эскадры были задействованы для защиты транспортов. Этот пункт был отмечен следственной комиссией:

…отказ командующего эскадрой от разведчиков и дозорных судов имел прямым последствием внезапность нападения неприятельского флота, а эта внезапность имела при данных условиях своим результатом полное расстройство эскадры и гибель 2-х ее флагманских кораблей в начале боя.

Еще одной стороной «занятости» крейсеров была возможность японцев беспрепятственно осуществлять разведку. В случае же активных действий крейсерского отряда японские дозорные корабли: вооруженный пассажирский лайнер «Синано-Мару» и 20-летний эльсвикский крейсер «Идзуми» не посмели бы ходить в одиночку. А при действии отрядами не пришлось бы рассчитывать на эффективный контроль Корейского пролива.

Таким образом, имелись очевидные негативные последствия движения кораблей обеспечения совместно с главными силами через Японское море. Но, может, в них была необходимость до прихода во Владивосток? Давайте рассмотрим, какую пользу они ещё могли принести в походе.

Транспорты. Перегрузка угля в море была большой проблемой и занимала очень много времени. Кроме того, по показаниям флагманского штурмана Филипповского, перегрузки осуществлялись только в определенных местах, благоприятных с точки зрения погоды. Таким образом, с учетом того что все корабли 2-й Тихоокеанской эскадры заранее загрузили более чем достаточный для перехода во Владивосток запас угля, необходимости в транспортах не было.

Буксиры. Если бы боевые корабли потеряли ход от повреждений или поломок, возможно, их пришлось бы буксировать. Но в условиях возможной в любой момент атаки японцев тянуть лучше боевым кораблем, который будет более мощным, бронированным и вооруженным. Таким образом, необходимости в буксирах не было.

Плавучая мастерская. Даже если корабль потеряет ход, гораздо проще взять его на буксир, чем делать ремонт в море при наличии угрозы со стороны японцев. Таким образом, необходимости в плавмастерской не было.

Наконец, госпитальные суда – единственные корабли, которые хоть теоретически могли помочь эскадре по пути во Владивосток, спасая экипажи тонущих и принимая на борт раненых с поврежденных судов. Почему только теоретически? Потому что на практике в ходе боя госпитальное судно держалось в стороне от летящих снарядов и не могло оперативно подойти к терпящим бедствие. И даже после боя принять раненых очень непросто, для спуска и приема шлюпки надо останавливать оба корабля. Отставать от эскадры? Или останавливать всю эскадру? А если появятся японцы? В общем, риски слишком велики. И, как показал опыт «Монголии» в Желтом море, ни у кого даже мысли не возникло передавать раненых на госпитальное судно.

В итоге мы видим, что не было объективных причин вести корабли обеспечения совместно с главными силами.

А теперь посмотрим на присутствие кораблей обеспечения в составе эскадры с позиции возможности их защиты в предстоящем бою. С российской стороны прикрытие могли обеспечивать 5 крейсеров 1 ранга (из них «Владимир Мономах» и «Дмитрий Донской» — устаревшие броненосные) и 3 крейсера 2 ранга (из них «Алмаз» безбронный и не имевший орудий крупнее 75-миллиметровых). С японской стороны могли атаковать 3-й, 4-й, 5-й и 6-й боевые отряды: 14 бронепалубных крейсеров, 1 устаревший броненосец и 1 устаревший броненосный крейсер.

Если посчитать соотношение орудий калибром 120 мм и более, то против двадцати девяти 152-мм и тридцати 120-мм российских орудий японцы имели (не считая устаревшие 305-320 мм орудия) четыре 203-мм, сорок шесть 152-мм и девяносто четыре 120-мм. Таким образом, можно констатировать не менее чем двукратное преимущество японских сил в потенциальной атаке на русские транспорты. А если учесть вспомогательные корабли и миноносцы, то перевес японцев будет еще более заметен! Получается, у Рожественского не было сил, способных защитить корабли обеспечения в генеральном сражении. В составе эскадры они были обречены на гибель.

Теперь можно сделать однозначный вывод. Присутствие кораблей обеспечения в Цусиме – явная ошибка.

Положение, при котором эскадра занималась в бою прикрытием обслуживающих транспортов, причем главные силы флота приносились в жертву собственному своему снабжению, более чем странно.

Это резюмировала историческая комиссия в сборнике «Русско-японская война».

Тогда что же надо было делать с кораблями обеспечения? Тут есть несколько вариантов того, каким образом им можно было следовать во Владивосток (я ни на секунду не сомневаюсь в их необходимости во Владивостоке). Можно вокруг Японии. Можно через Корейский пролив, но следующей ночью после прохода основных сил, когда японские корабли будут отвлечены ими. А для сопровождения кораблей обеспечения можно было бы выделить крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах».

Свежие комментарии