Янтарная комната спрятана на островах Ледовитого океана

Интересные открытия сделали участники Морской арктической комплексной экспедиции, которая уже несколько лет работает в самых разных местах российского Севера. О следах, оставленных Третьим рейхом на островах Ледовитого океана, рассказал Петр Боярский - руководитель МАКЭ, доктор исторических наук.

Жертвы белого медведя

С самого начала войны немцы довольно активно пытались "колонизировать" советскую Арктику. Им были необходимы базы и метеостанции, которые помогали бы обеспечивать рейды крейсеров и подводных лодок в глубь советских территориальных вод вдоль трассы Северного морского пути.

Кроме того, многие из высшего руководства фашистской Германии, как известно, весьма увлекались всякой мистикой и придерживались весьма своеобразных "научных" взглядов. Среди них, например, существовало убеждение, что Земля - полая, и внутрь ее можно попасть через ледяные пещеры, имеющиеся в приполярных зонах. Нацистским бонзам было известно о существовании обширных пещер на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа, и они были уверены, что это и есть реальный путь в подземный мир. Поэтому морские спец экспедиции, организуемые рейхом в советский арктический тыл, имели не только военные, но и научно-исследовательские цели.

Известно, что немцам удалось оборудовать в Арктике несколько метеостанций, работавших в автономном режиме. На Новой Земле действовали такие станции на мысе Пинегина, на мысе Медвежий (эта точка фигурировала у фашистов под кодовым обозначением "Эрих"), на острове Междушарский работала еще станция "Крот", и возле нее была расчищена взлетно-посадочная полоса для самолетов...

Существовал проект, закодированный фашистами под названием "Страна чудес". Речь шла о создании базы на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Эту операцию немцы осуществили в 1943-м. Все необходимое оборудование, материалы и запасы они доставляли к острову на судах и подлодках, а кое-что сбрасывали с самолетов. Метеостанцию, оборудованную там, гитлеровцы назвали "Кладоискатель". Она проработала вплоть до июля 1944 г., а следы этого фашистского спецобъекта сохранились до сих пор.

На метеостанции "Кладоискатель" довелось побывать знаменитому полярному штурману Аккуратову:

"Через несколько лет после окончания войны пролетали мы как-то над Землей Александры и заметили у берега на фоне каменистой оттаявшей тундры белое яркое пятно прямоугольной формы. Совершенно непонятно было, что это такое. Решили сесть и проверить. Когда приблизились к пятну, стало ясно: перед нами крыша землянки, покрашенная белой краской. Дверь легко открылась. Вошли внутрь, посветили фонариком, а там... На стенах висят автоматы "шмайссеры", на лежанках разбросана немецкая форменная одежда, посреди стола -банки консервов, ложки, миски. Ощущение такое, будто здесь до сих пор живут люди... Судя по всему, гитлеровцы в свое время покидали эту базу в большой спешке".

История со спешной эвакуацией действительно была. Тогда, летом 44-го, фашистов подвело отсутствие арктического опыта. Они подстрелили белого медведя и решили полакомиться экзотическим северным блюдом. Не знали фрицы, что такую медвежатину обязательно надо очень долго варить, - ну и получили тяжелое желудочное заболевание. Так их скрутило, что пришлось вызывать по рации самолет и срочно вывозить с базы всю команду. Замены, конечно, второпях найти не успели, а потом это стало уже ни к чему: шли последние месяцы войны, и фашистам было не до Арктики...

Что хранит потайной бункер?

Не так давно Петру Владимировичу и его коллегам из МАКЭ удалось побывать на Земле Александры. К сожалению, визит получился коротким - около трех дней, однако члены экспедиции все-таки успели осмотреть то, что сохранилось от гитлеровского "Кладоискателя".

Обосновались они весьма основательно. Место для размещения базы выбрано очень удачно. Там большой глубокий залив, и к нему примыкает многокилометровая полоса щебнистой тундры - самый большой на всем архипелаге участок земли, свободной от ледникового панциря. А чуть в стороне есть озерцо с пресной водой. Со стороны залива базу прикрывал пулеметный дот - его руины довольно хорошо заметны. Для защиты объекта с суши были устроены минные поля.

Сохранились также остатки домика, блиндажа... Среди камней валяются металлические контейнеры, похожие на авиабомбы, - в них гитлеровцы сбрасывали часть грузов, доставляемых на "Кладоискатель" воздушным путем. Кроме того, мы видели обрывки старых маскировочных сетей, листы из книг с речами Гитлера о значимости арийской расы... Удивляет огромное количество обуви й иного снаряжения, завезенного немцами на остров, - можно предположить, что свою арктическую военную базу на Земле Франца-Иосифа они предполагали впоследствии значительно расширить. Кое-что из этого "добра" до сих пор еще валяется на территории бывшей метеостанции, а в 1960-1970-е годы, когда на Земле Александры появилась наша погранзастава (она находится примерно в 10-15 км), ее гарнизон вывез с "Кладоискателя" немало годной амуниции, и пограничники еще долго пользовались потом дармовыми немецкими ботинками.

Ближе к воде экспедиция обнаружила трубу, уходящую в недра острова. Возможно, это часть вентиляционной системы для какого-то потайного сооружения. Не исключено существование в том месте естественного грота, который немцам удалось найти и приспособить для своих целей. Вполне реально, что данная полость в каменном массиве острова так велика, что в нее могли входить подводные лодки. О существовании на других арктических островах подобных огромных пещер, сообщающихся с морем подводными коридорами, известно. В немецких источниках встречаются сведения, что им удавалось находить на Севере такие пещеры и даже заводить в них свои субмарины.

Подобные естественные бункеры очень удобны для устройства в них секретных хранилищ. Известно, что в конце войны из портов Германии выходили подводные лодки, на которых отправляли в неизвестном направлении какое-то оборудование, архивы, ценности... Часть из них погибла, некоторые добрались до берегов Южной Америки... Но какие-то из кораблей могли доставить свой груз на безлюдные арктические острова, где его удалось надежно спрятать в огромных пещерах. Есть предположение, что в одном из таких нацистских "схронов" до сих пор находится знаменитая Янтарная комната...

Существование хорошо скрытого грота на Земле Александры очень вероятно. Теперь экспедиции предстоит при первой возможности снова отправиться на этот остров уже с водолазами и тщательно обследовать его побережье в районе бывшей немецкой базы.

Магия тюльпанов

Приход весны всегда ассоциируется с теплом, ярким солнцем, тающим снегом и прекрасным праздником всех женщин – 8 Марта, который невозможно представить без тюльпанов. Трогательная красота этих весенних цветов дарит ощущение радости, пробуждения, символизирует любовь и восхищение.

Нежные тюльпаны родом из Персии, и название их восходит к заимствованному из турецкого языка слова тюрбан, точнее, к османско-персидскому tülbend — названию ткани, используемой в тюрбанах. По одной версии, название зафиксировало турецкую моду XV века на украшение тюрбанов живыми цветками, по другой — лишь внешнее сходство головного убора с цветком.

Попав из Персии в Турцию, тюльпан стал любимым цветком, олицетворяя мир, спокойствие, естественное обновление и одновременно мистические духовные переживания. Первые подробные сведения о разведении тюльпанов в Османской империи появились в эпоху Мехмеда II (1451—1481) — период обустройства новой столицы на руинах захваченного Константинополя.

Изображения тюльпана, ставшего символом правящей династии, воспроизводились в рельефах, фресках и тысячах керамических плиток, украсивших перестроенный Стамбул, а также на доспехах турецких воинов для защиты от ранений и гибели. Турки XV века ещё не занимались активной селекцией тюльпанов, но лишь собирали в дворцовых садах многочисленные виды и разновидности, присылаемые со всей империи.

В Европу тюльпаны завезли в XVI веке, предположительно, по дипломатическим каналам из Турции, где в то время как раз был расцвет тюльпанового цветоводства. Первоначально выращивание тюльпанов в садах было лишь привилегией аристократии.

Но в начале XVII века это стало модным увлечением голландских, английских и французских купцов, разбогатевших на торговле с колониями. В угоду им цветоводы выводили первые сорта европейской селекции, а издатели печатали богато иллюстрированные книги о растениях.

Наибольшей ценности тюльпаны достигли в Нидерландах, где появились в 1570 году. Это послужило началом безумного увлечения тюльпанами целого народа, известного как тюльпаномания. За редкие экземпляры этого цветка платили от 2 000 до 4 000 флоринов, при стоимости 100 флоринов за одну корову.

Луковицы тюльпанов были настоящим символом богатства и преуспевания, их дарили, давали в приданное невестам. Задокументированный рекорд — сделка в 100 000 флоринов за 40 тюльпановых луковиц.

В XVII веке в стране из-за спекуляций с цветами произошел настоящий крах экономики. В какой-то момент голландцы перешли к торговле условными единицами веса ещё невыросших луковиц. На рынок вышли массы непрофессиональных спекулянтов, и биржевые цены достигли апогея: дорожали не только редкие сорта, но и обычные, одноцветные садовые тюльпаны.

В феврале 1637 года пузырь неожиданно лопнул. По мнению историков, это была настоящая афера века. Тем не менее, у «тюльпановой лихорадки» был один несомненный плюс — огромный прорыв в селекции сортов тюльпанов.

К тюльпанам во все времена относились очень трепетно. С помощью этого цветка делали признания в любви, они преподносились в дар любимым женщинам, о них слагали песни, поэмы и легенды. Природа щедро наградила их яркой палитрой всевозможных расцветок и разнообразием форм. На символическом языке цветов тюльпаны разного цвета имеют различные значения.

Существует предание о появлении красного тюльпана, повествующее о безмерной, страстной любви персидского принца Фархада к прекрасной девушке Ширин. Принц готовился к пышной свадьбе, но счастью влюбленных помешали злые завистники, пустившие слух о смерти невесты.

Обезумевший от горя принц вскочил на коня и в отчаянье направил его на острые скалы. Несчастный Фархад разбился насмерть, а там, где пролилась его кровь, выросли красные тюльпаны. С тех пор эти цветы являются символом страстной любви.

В легенде о желтом тюльпане говорится, что в его бутоне было заключено счастье. Многие хотели заполучить это счастье, но не могли, потому что цветок не раскрывал свой бутон перед ними.

Однажды маленький мальчик увидел тюльпан, обрадовался и смеясь взял его в руки. Услышав беззаботный детский смех, цветок сам раскрылся навстречу чистой душе ребенка. С той поры желтые тюльпаны олицетворяют искреннюю радость и дарят их с пожеланиями счастья.

Розовые тюльпаны — это нежность, грация, молодость. Они символизируют начало отношений, поэтому их дарят нераскрытыми. Белые тюльпаны означают чуткость, теплоту и искренность чувств.

Сиреневые тюльпаны дарят в знак верности и душевного тепла, а фиолетовые — выразят одариваемому искреннюю дружбу и глубокое почтение. Оранжевые тюльпаны пожелают крепкого здоровья и хорошего настроения.

Голубые тюльпаны принесут удачу, счастье, благополучие и процветание. Интересно, что разноцветный букет из тюльпанов считается комплиментом для глаз того, кому его подарили.

Триумф соли: история соли

Гомер называл её «священной субстанцией». Платон полагал, что она особенно дорога богам и именно поэтому так важна в религиозных обрядах. Английский психолог Эрнест Джонс (1879–1958) в своём эссе писал, что навязчивая страсть людей к ней - это подсознательно сексуальная, иррациональная одержимость. Не просто догадаться, что все они говорят о такой, как нам кажется, банальной вещи, как соль. Ведь что такое соль для современного человека? Незамысловатая приправа к еде, то, что стоит копейки и всегда в наличии. Кто из нас задумывается о том, что содержимое его солонки в былые времена было бы ценнее золота, а доведись ему остаться без доступа к соли - недолго распрощаться и с жизнью...

Крупицы жизни

Соль необходима человеку не меньше, чем вода. Без натрия, который в ней содержится, невозможны ни перенос питательных веществ и кислорода, ни передачи нервных импульсов, ни движения мускулов. В теле взрослого человека содержится в среднем около 250 граммов соли, но она постоянно выводится из организма, и поэтому возмещать её потерю необходимо регулярно. Пытаясь ответить на вопрос: сколько же соли нужно человеку, — специалисты существенно расходятся во мнении: одни утверждают, что и трёхсот граммов в год будет достаточно, другие сходятся на восьми килограммах. Однако хорошо известно, что людям, живущим в жарком климате, нужно больше соли, а северные народы могут довольствоваться минимальным её количеством — эскимосы, к примеру, получая соль из сырого мяса животных, не нуждаются в других её источниках.

Нехватка соли в организме даёт о себе знать головными болями, слабостью, головокружением и тошнотой — причём причины этих симптомов человек часто не осознаёт, списывая на усталость или влияние неблагоприятной окружающей среды. Если не получать соль вообще, не составит труда и вовсе расстаться с жизнью.

Именно поэтому там, где древние люди питались в основном зерновыми и овощами, лишь дополняя их изредка мясом животных, добыча соли была жизненной необходимостью. Хотя тогда о водно-солевом балансе и натрий-калиевом ионном обмене ничего не знали, но соль ценили и придавали ей символическое значение. Тем же народам, которые промышляли охотой и рыболовством, было проще — соль эти люди получали из мяса животных и рыбы. К тому же, следуя по натоптанным тропам животных, они неизменно находили лизуны — камни, которые облизывали животные, восполняя потребность в соли.

Китайцы-солевары

Благодаря соли люди научились консервировать продукты, и это отчасти повлияло на их образ жизни — избавило от необходимости ежедневного поиска пищи и позволило обогащаться за счёт торговли с иноземцами засоленными продуктами, которые были у них в избытке. К примеру, китайцы, опередившие в технологии добычи соли своих западных современников, были большими поклонниками брожения и квашения. Когда овощи разлагаются, содержащиеся в них сахара разрушаются и образуют молочную кислоту, служащую естественным консервантом. Квашение может происходить и без соли, но тогда углеводы и белки овощей разлагаются слишком быстро, и молочная кислота не успевает сохранять их. Соль же препятствует росту дрожжей и многих бактерий, вызывающих гниение.

В Сычуани, на юго-востоке Китая, соль с третьего тысячелетия до н. э. получали, выпаривая солёную воду. В 252 году до н. э. губернатор Ли Бин, догадавшись, что источник соли вовсе не в воде, а где-то ещё, взялся искать его. При нём прорубили первую в мире соляную скважину. Со временем стволы шахт становились всё уже, сами скважины всё глубже, а техника добычи — всё более совершенной. Благодаря соляным шахтам, где случались порой взрывы из-за некой таинственной субстанции, китайцы «приручили» и природный газ. Ко второму веку они научились, используя бамбуковые трубки, обмазанные глиной и рассолом, подводить газ к солеварням, где выпаривали соль в железных котлах. И это было первым в истории промышленным применением природного газа.

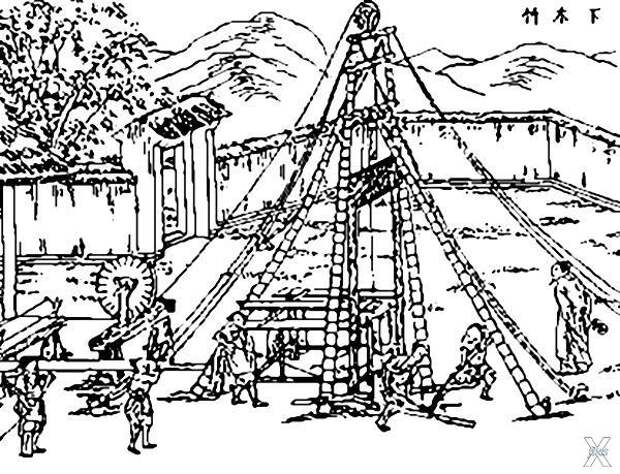

В середине XI века сычуаньские солевары разработали метод ударного бурения, который на протяжении последующих семи-восьми столетий оставался самым передовым в мире. Скважину около десяти сантиметров в диаметре пробивали при помощи тяжёлого стержня с острым железным долотом на конце. Бамбуковая трубка направляла стержень так, чтобы удары приходились в одну точку. Стержень укрепляли на деревянном рычаге, на другом конце которого стоял рабочий. Тяжестью своего тела он раскачивал рычаг вверх-вниз, заставляя долото подниматься и падать снова и снова. Через 5–6 лет, если повезёт, скважина в несколько десятков-сотню метров добиралась до пластов с солёной водой.

Источник власти

Не меньшее значение имела соль и для западной цивилизации. Многие города Италии, в числе которых и Рим, были основаны вблизи от соляных месторождений. Первая из великих римских дорог так и называлась — Via Salaria (Соляная дорога), и служила для доставки соли в регионы. В основном соль получали путём выпаривания морской воды, которую держали на солнце в глиняных горшках. Когда горшок был полон соли — его разбивали. Но римляне добывали также и каменную соль в шахтах, и соскабливали её со дна высохших озёр.

Были и другие методы добычи. К примеру, на территории северной Голландии и южной Дании добывали «торфяную соль»: в приливной зоне копали торф, пропитанный морской водой, а потом сжигали его. Смесь золы с солью, которая оставалась после этого, высыпали в морскую воду, где соль растворялась, а зола оседала на дно. Так получали перенасыщенный раствор, который затем выпаривали. Если сделать всё неаккуратно и в спешке — получалась чёрная соль с примесью. Но этим же способом можно было получить и белую мелкую соль.

Крупные центры древних цивилизаций и Нового Света возникали там, где была соль. Инки добывали её из соляных источников рядом со своей столицей Куско. Горцы чибча, жившие в районе современной Боготы, подчинили себе всю округу — благодаря умению делать соль лучше соседей. Все соляные источники принадлежали вождю — зипе, который распределял соль между членами племени. Соль служила индейцам и в качестве лекарства — в смеси с майораном и размолотыми листьями дерева ксуль её использовали как противозачаточное средство, солью с маслом врачевали эпилепсию, а соль с мёдом давали роженицам при болезненных родах. Испанцы, быстро сообразив, что здесь представляет собой источник власти, объявили соляные месторождения своей собственностью, на этом власть зипе и закончилась.

Соль всегда была стратегическим товаром. К примеру, основу рациона британских военных моряков составляла солёная треска и солёная говядина. В северной Европе подготовка к войне означала закупку соли для заготовки провианта. Шведский дипломат и писатель Олаф Магнус (1490–1557) в книге «История северных народов», вышедшей в Риме в 1555 году, перечисляет виды солёной рыбы, которые необходимы для того, чтобы выдержать долгую осаду: сельди, угри, караси, треска.

В Средние века соль уже использовали не только для сохранения продуктов. Выделка кожи, чистка дымоходов, пайка труб, покрытие керамики глазурью, врачевание недугов (зубной боли, расстройства желудка) — для всего этого требовалась соль, и способы её применения только увеличивались.

В 1875 году вышла книга немецкого ботаника Маттиаса Якоба Шлейдена «Соль», в которой он писал о прямой зависимости между демократией и отсутствием налогов на соль. Ни в античных Афинах, ни в Риме (пока он оставался республикой) жители не облагались налогом на соль, а Мексика и Китай приводились автором в качестве примеров соляных тираний. Во Франции, к примеру, нередко увеличение налога на соль (габель) заканчивалось бунтами. В 1543 году около сорока тысяч крестьян на юго-востоке Франции подняли восстание под лозунгом «Да здравствует король без габеля!». Короне под натиском недовольных пришлось на время отступить.

Так что роль соли в истории человечества исключительно важна. Она стала одним из первых предметов международной торговли, а её производство — одной из первых отраслей промышленности. Благодаря соли прокладывались новые торговые пути и заключались союзы. Вплоть до ХХ века она оставалась объектом отчаянного поиска, торговли и борьбы. Лишь в прошлом столетии стало очевидно, что Земля богата отложениями хлористого натрия, и лишь несовершенство технологии добычи сделало соль столь ценным для предшествующих поколений продуктом и наделило её символическим смыслом.

Главная солонка страны

Главная солонка России — именно так ласково называют город Пермского края Соликамск. Где же ещё изучать историю соли, как не здесь? В первой четверти XV века посадские торговые люди Калинниковы, выходцы из Вологды, организовали выварку соли на берегу реки Боровицы, где поставили первые пять рассолоподъёмных труб. К 1430 году они переселились на реку Усолку, соляные источники которой оказались куда богаче. Так и было основано поселение Соль Камская.

Сюда потянулись солепромышленники. Спасаясь от растущей феодальной эксплуатации, бежали в поисках лучшей жизни крестьяне и обнищавшие посадские люди. Варницы Соли Камской готовы были принять много рабочей силы. Особенно возвысился город в XVII веке, став крупным торговым, административным и промышленным центром региона. На рубеже XVII–XVIII веков, в период наивысшего расцвета солеварения в Соликамске, около 70% всей российской соли добывалось именно здесь.

Наша поездка в соляную столицу России пришлась на празднование 580-летия города. По этому случаю сюда съехались представители администраций других соляных городов — России и Европы. Приехали в числе прочих и представители знаменитой польской Велички, известной своими соляными копями — некогда одними из крупнейших в Европе.

Это единственный в мире горно-промышленный объект, работающий без перерыва с Средневековья до наших дней. Его выработки общей длиной около трёхсот километров расположены на девяти уровнях, вплоть до глубины 327 метров. В XI веке в Величке выпаривали соль из рассолов, в XIV уже добывали каменную шахтным способом. Сейчас же шахты Велички стали музеем — здесь проходят концерты, торжественные мероприятия, есть своя церквушка. Можно во время прогулки проследить, как развивались технологии добычи и переработки соли. В городе проживает всего около двадцати тысяч человек, но каждый год около миллиона людей со всего мира приезжают сюда, чтобы прикоснуться к соляной истории Европы.

А мы же спешим познакомиться с соляной историей России, и едем на Усть-Боровскую солеварню. В наши дни территория сользавода отдана под музей, здесь сохранены все деревянные постройки, необходимые для полного цикла производства.

В рассолоподъёмной клети поднимали рассол из земли — из соляной скважины с помощью специальной трубы, уходящей вглубь на сотню метров. Вплоть до ХХ века бурение скважин было делом весьма трудоёмким, самой дорогой частью любой солеварни считалась именно скважина, о размере и величине завода судили по их количеству. Поэтому порой у рассолоподъёмной башни было несколько хозяев.

Из этой башни по деревянным трубам рассол доставляли в соляной ларь — здание-бочку, где он отстаивался некоторое время. После этого рассол по трубам перегонялся в варницу — здание, где находился цирен, огромная «сковородка» для кипячения рассола. Его кипятили до тех пор, пока на поверхности не образовывались кристаллики соли, которые можно было бы сгрести. Кристаллы собирали, сушили и упаковывали в мешки. Какое-то время они могли находиться в амбаре, а затем их несли к реке Усолке, что протекает рядом, и складывали на соляные баржи.

Весь цикл производства (от поднятия рассола до упаковки соли) мог занимать день-два. На такой солеварне готовили до полутора миллионов пудов соли в год. Работы хватало людям самых разных специальностей. Был на солеварне соляной повар (вроде главного технолога), его подмастерьи, мешкодёры (подносили мешки), соленосы (выносили соль).

На втором дыхании

Усть-Боровская солеварня действовала вплоть до 1972 года, но уже в начале ХХ века город стал сдавать позиции — старые методы выпаривания соли из рассолов были не так эффективны, как прямая добыча соли из шахт. Поэтому в 1906–1907 на берегу Усолки была пробурена Людмилинская скважина глубиной около сотни метров — чтобы получить представление о залегании соляных пластов.

Рассол из Людмилинской скважины оказался горьким и непригодным для пищи, однако с этой скважины началась добыча совсем иных солей Соликамска. Один из техников Троицкого солеваренного завода Николай Рязанцев, изучив рассол из скважины, собрал образцы жёлтой, красной и тёмно-красной солей, а местный аптекарь Власов определил, что красная соль богата калием. Однако Геологический комитет Санкт-Петербурга заключил: в соликамских солях обнаружен самый ничтожный процент калия, такие соли никакого промышленного значения не имеют. Есть мнение, что такой вердикт был вынесен в интересах представителей немецкой калийной промышленности — в начале XX века калийные удобрения добывали исключительно в Германии. И лишь в 1925 году знаменитый геолог Павел Преображенский (1874–1944) открыл в Соликамске богатейшее Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, а в 1934 году уже был запущен Первый калийный комбинат.

Чтобы понять, откуда такие запасы солей в регионе, следует, пожалуй, вспомнить геологию. В 1841 году английский геолог Родерик Мурчисон (1792–1871), путешествуя по Уралу, открыл период истории Земли, который назвал Пермским. Свыше 250 млн лет назад в Пермский период Палеозойской эры на территории современной Евразии располагалось огромное Пермское море. Когда обширные платформы стали подниматься, гигантское море превратилось в лагуны. И под воздействием солнца концентрация солей в них возрастала, затем натриевые, калиевые, магниевые соли стали выпадать в осадок. Так постепенно на протяжении многих тысячелетий и было сформировано одно из крупнейших в мире месторождений солей.

Сегодня разработкой его занимается «Сильвинит» — крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей, значительная часть продукции которого уходит на экспорт. Нам удалось побывать в шахтах этого предприятия-гиганта и спуститься на 320 метров вниз, где ведутся сейчас разработки.

Тяжёлые резиновые сапоги, куртка, брюки, каска с фонарём, увесистый самоспасатель — надо сказать, что с непривычки двигаться в таком наряде неудобно. Шаги становятся мельче и тяжелее. Спускаемся вниз в полумраке в поскрипывающей клети. Приятная прохлада, мало света — после жарких соликамских дней это кажется спасением. Нас усаживают в спецтранспорт, и мы, ловко сворачивая на «перекрёстках», мчимся по штрекам к месту, где ведутся работы. Впрочем, мчимся — это громко сказано. На самом деле скорость машины не превышает 20 км/ч, но из-за того, что мы находимся в довольно тёмном и узком коридоре, кажется, что скорость в разы больше. Наконец, минут через пятнадцать пути можно выйти и оглядеться.

Тонкий луч света от фонарика открывает необъятный космос — перед носом мерцают миллиарды мельчайших частичек соли, находящиеся в постоянном движении. Если провести рукой по стенам, они начинают осыпаться — порода очень хрупкая. А если посветить фонариком или сфотографировать со вспышкой — неповторимые завораживающие узоры открываются взору. «Потолки» похожи на мрамор — в действительности же это вкрапления глины в соль.

Разработки здесь ведутся круглые сутки, без выходных. Наконец, доходим до комбайна Урал 400 С № 1. Это новинка, и сейчас техника проходит испытания. Очень напоминает гигантскую мясорубку, перемалывающую породу на своём пути. При её работе поднимается такая пыль кругом, что через пару десятков секунд не разглядеть, что происходит на расстоянии вытянутой руки. Миллиарды мельчайших солёных крупиц оседают на лице. Облизываешь губы, и представляешь себя огурцом, который вот-вот засолят. Потом по конвейеру породу доставляют наверх. Кажется, ничего необычного — перемолол да поднял на поверхность земли, но за этим стоит тяжёлый труд тысяч людей.

На саммите мировых религий ждут не всех…

Летом 2006 года в Москве впервые соберется Всемирный саммит религиозных лидеров. Он будет предварять встречу лидеров «большой восьмерки», который затем состоится в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что в работе религиозного саммита примут участие лидеры и представители поместных православных Церквей, так называемых дохалкидонских церквей - Коптской, Армянской и других, представители Римско-католической церкви.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, организаторы форума надеются также на присутствие китайских религиозных руководителей, приглашают представителей Евангелической церкви в Германии, Национального совета церквей США, главных раввинов Израиля, США и ряда европейских стран, мусульманских лидеров стран СНГ, Ближнего Востока и Аравийского полуострова, буддистов, индуистов, руководителей Всемирного совета церквей и других международных религиозных организаций.

Устроители форума рассчитывают, что саммит в Москве сыграет «большую роль для предотвращения экстремизма на религиозной и национальной почве», сказал глава Отдела внешних церковных связей.

«От того, как будут складываться отношения между религиями, между светской философией и традиционными ценностями, во многом зависят стабильность и международное сотрудничество", - подчеркнул митрополит Кирилл.

Однако вопрос о том насколько саммит действительно будет полноценным остается открытым. Несмотря на то, что организаторы встречи ожидают приезда высокопоставленных представителей Ватикана, приглашение папе римскому Бенедикту XVI направлено не было.

«Вопрос о личном приглашении понтифика не стоял», - заявил в феврале «Интерфаксу» сотрудник секретариата по межхристианским связям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Алексей Долгов.

«К сожалению, встреча патриарха и папы в настоящее время не представляется возможной в силу тех проблем, которые существуют между двумя церквями. Принципиальная возможность этой встречи не исключается, но для того, чтобы она состоялась, необходимо разрешить существующие проблемы», - добавил Долгов.

Вместе с тем он сообщил, что межрелигиозный совет России - организатор форума - направил папе римскому официальное обращение с просьбой направить делегацию на саммит.

Также под вопросом остается визит в столицу духовного лидера буддистов Далай-ламы XIV. По крайней мере, 6 июня президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил, что приглашение на участие в саммите Далай-лама еще не получил.

Ранее Шанджин-лама Республики Калмыкия Тэло Тулку Ринпоче, заявил, что главы буддийских общин России не примут участия в Московском саммите мировых религий, если Далай-лама не получит своевременного приглашения. Эта позиция согласована с ламами Бурятии и Тувы.

По его словам, российский МИД не создает препятствий для приезда Далай-ламы. Приглашающей стороной июльского саммита мировых религий выступает Отдел внешних сношений Русской Православной Церкви. Однако митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл не дает внятного ответа в отношении Далай-ламы.

Между тем, Кирсан Илюмжинов выразил надежду, что Далай-лама в ближайшее время посетит Калмыкию. «6 июля будет день рождения Его Святейшества Далай-ламы, и нам, буддистам России, конечно, хотелось бы, чтобы день рождения Далай-лама отметил у нас в России», - рассказал глава Калмыкии.

По его словам, российские буддисты рассчитывают, что Далай-лама посетит храм в Элисте, который считается крупнейшим буддийским храмом в Европе.

=0=0=

НАСА проникает в облака

Снимки с метеорологического спутника НАСА, сделанные в конце мая, впервые позволили увидеть детализированное трехмерное изображение облаков. По словам старшего научного сотрудника проекта CloudSat, профессора Колорадского университета Граема Стивенса, были проведены наблюдения за всеми основными типами облаков и радар спутника оказался способен "проникать даже в очень сильные дождевые образования".

В НАСА отмечают, радар спутника сделал первый снимок уже через 30 секунд после активации. На нем изображен теплый циклон над Северным морем и Северной Атлантикой на подходе к Гренландии, в срезе атмосферы от самого верха до поверхности Земли. На снимках видно как воздушные массы циклона, так и выпадающие осадки - другие спутники не могут запечатлеть оба процесса одновременно. На снимке видно как потоки теплого воздуха поднимаются над холодным воздухом, сообщают «Известия».

"Также во время испытательных съемок при помощи спутника удалось получить уникальные данные о погодных явлениях, которые ранее были недоступны. В частности, радар впервые смог снять облака и снежные бури над Антарктикой", - говорится в сообщении. До этого момента в полярных регионах было очень сложно изучать облака, особенно во время полярных ночей.

"Мы смотрим на атмосферу, как никогда до этого не смотрели. Мы больше не смотрим на облака как на плоские изображения на плоском листе бумаги, мы проникаем в облака и видим их сложную слоистую структуру", - сказал один из руководителей проекта CloudSat Деборы Вэйн из лаборатории авиадвигателей НАСА в Пасадене.

Свежие комментарии