Что такое «Точка У», о которой все говорят

Что нужно знать о комплексе «Точка-У», чтобы понимать новости

4 марта 1968 года официально началась история советского тактического ракетного комплекса «Точка» 9K79, который разрабатывало Коломенское КБ машиностроения под руководством Сергея Непобедимого.

По итогам проходивших с 1970 по 1975 годы испытаний, новую разработку приняли на вооружение с 1975 года.Новый ракетный комплекс базируется на колесном шасси БАЗ-5921, а его транспортно-заряжающая машина — на основе БАЗ-5922. В производстве различных комплектующих «Точки» использовались предприятия со всего Советского Союза, поэтому с развалом СССР производство комплекса было прекращено.

«Точка» 9K79 создана для уничтожения укрепленных объектов и бронированной техники, а также для поражения живой силы противника. Для этого используются управляемые на всем протяжении полета одноступенчатые твердотопливные ракеты с головной частью самой разной номенклатуры.

За годы эксплуатации комплекса были созданы специальные — ядерные и химические — головные части, а также кассетные и осколочно-фугасные головные части, каждая из которых предназначена для поражения различных видов целей.

Чем «Точка-У» отличается от «Точки»

С 1986 по 1988 год проходили государственные испытания комплекса 9К79-1 «Точка-У», который создавался в качестве модернизированного варианта оригинального комплекса и получил увеличенную до 120 км дальность стрельбы. С 1989 года «Точка-У» стала поступать в войска.

На сегодняшний день комплексы «Точка» и «Точка-У» стоят на вооружении Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Йемена, Казахстана, Сирии и Украины. Не исключено, что какое-то количество «Точек-У» осталось и в армии России.

Впервые «Точка» была применена в 1994 году во время вооруженного противостояния южной и северной частей Йемена, затем комплексы использовались в контртеррористической операции на Северном Кавказе, во время вооруженного конфликта в Южной Осетии и на Украине, а также в Сирии и в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

Самое первое испытание ядерного оружия: уникальные кадры

16 июля 1945 года 5:30 утра в пустыне прогремел взрыв.

Сотрудники Манхэттенского проекта с тревогой наблюдали за тем, как их экспериментальное устройство взорвалось над пустыней Нью-Мексико, испарив башню и превратив асфальт вокруг основания башни в зеленый песок. Через несколько секунд после взрыва их накрыла огромная взрывная волна, и в пустыне поднялась буря.

Никто не мог разглядеть радиацию, произведенную взрывом, но все они знали, что губительное излучение бушует в песках. Стальной контейнер «Джамбо», весом более 200 тонн и доставленный в пустыню только для того, чтобы погибнуть в ядерном огне, был сорван в места, хоть и находился в полумиле от эпицентра.

По мере того, как оранжево-желтый огненный шар рос и расширялся, второй столб пыли, уже, чем первый, поднялся вверх и сплющился в грибовидную форму. Именно эта жуткая картина подарила атомному веку уникальный визуальный образ, который запечатлелся в сознании человека как символ силы и потрясающего разрушения.

-

Зона отчуждения опять в огне: чем могут быть опасны бои в районе Чернобыля?

Насколько опасны действия в окрестностях аварийной станции? Попробуем разобраться.

В конце февраля российские войска вошли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а в начале марта захватили и территорию, и саму станцию. 9 марта украинские энергетики сообщили, что Чернобыльская АЭС оказалась обесточена, а дизельных генераторов хватит максимум на двое суток. Однако время идет, но ничего, кажется, не происходит.

Немного предыстории

26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС, расположенной на севере тогдашней Украинской ССР, произошла авария. Она привела к разрушению четвертого энергоблока и выбросу огромного количества радиоактивных частиц – по некоторым оценкам, в 400 раз больше, чем от бомбы, когда-то сброшенной американцами на Хиросиму. После грандиозной операции по ликвидации последствий катастрофы станцию постепенно вывели из строя. В 2016 г. четвертый энергоблок был накрыт огромной защитной аркой «Укрытие-2». Здесь сохраняется порядка 2400 тонн отработанного ядерного топлива. Территория в 2600 кв. км вокруг АЭС объявлена зоной отчуждения, даже посещение ее строго контролируется. Это ограничивает не только контакты людей с радиацией, но и снижает ее распространение с водой, воздухом и пылью.

Зачем сражаться в зоне отчуждения?

С точки зрения армии РФ, чернобыльская зона отчуждения выглядит довольно удобным путем наступления на Киев. С севера она уходит в союзную Беларусь, защищая от обхода с флангов и ударов в тыл. Территория зоны пустынна и сохранила асфальтированные дороги. К тому же, на старой АЭС до сих пор работает крупный узел, распределяющий электроэнергию, в том числе, и для столицы Украины. А само присутствие рядом наполненного радиоактивными отходами «конфайнмента» дает определенную защиту от применения противником бомбового вооружения, тяжелой артиллерии и техники.

Может ли случиться взрыв?

Атомные реакторы проектируются с большим запасом надежности, и даже работающему энергоблоку обычное стрелковое оружие вряд ли способно навредить. Чернобыльская АЭС и вовсе давно остановлена, многие ее системы разобраны и/или законсервированы, а топливо изъято. Здесь нет и не может возникнуть условий для развития цепной реакции, а значит, никакой угрозы случайного ядерного взрыва нет. Иное дело взрывы обычные – да и просто само по себе активное передвижение войск и техники.

В чем же тогда опасность?

Зона отчуждения остается одним из самых радиационно зараженных регионов на планете. В некоторых ее участках фоновый уровень превышает допустимый в тысячи раз, и тревожить местную пыль не стоит. Недаром уже утром 24 февраля, после начала здесь боевых действий, датчики зарегистрировали заметный скачок радиоактивности. Исходя из того, что длилось это недолго, можно заключить, что укрытие реактора не пострадало, и временный рост радиационного фона связан именно с пылью, которую подняли передвижения людей и техники. Неизвестно, как это скажется на здоровье находящихся здесь солдат, а также на персонале, который продолжает следить за состоянием станции. Но с особенной тревогой эксперты по радиационной безопасности ловят сообщения о возможных пожарах в зоне отчуждения. Боевые действия сплошь и рядом приводят к возгораниям, а вместе с сажей накопленные почвой и растениями радионуклиды могут попадать в атмосферу в больших количествах и разноситься на большие расстояния.

А что насчет отключения электричества на станции?

Энергия на законсервированной АЭС необходима, прежде всего, для безопасного хранения отработанного ядерного топлива. В Чернобыле оно содержится в «мокром» хранилище, в воде, которая непрерывно циркулирует, чтобы не перегреться. Воду непрерывно прокачивают насосы, которым и требуется питание. Однако даже полное отключение этих инструментов вряд ли чревато большой опасностью. Нагрев и испарение воды происходят довольно медленно, и даже если достигнут критических значений, это не приведет ни к какому взрыву и широкому рассеиванию радиоактивных частиц. В Чернобыле электроснабжение было восстановлено 13 марта, на пятый день, и, насколько известно, ничем страшным это не закончилось.

Энергетическая революция: британский токамак готов поставлять термоядерную энергию для промышленности

Сферический токамак ST-40 достиг температуры 100 миллионов °C, что, по словам инженеров, является порогом для коммерческого использования энергии термоядерного синтеза

На протяжении свыше 75 лет обещание утилитарной реализации термоядерного реактора оставалось недостижимым, по целому ряду причин. Подобная технология смогла бы снабжать человечество практически неограниченным запасом дешевой и чистой энергии, совершив настоящую революцию на энергетическом рынке – поэтому ученые не прекращали попыток год за годом.

Ядерный синтез на службе человечеству

Принцип ядерного синтеза относительно прост. Просто возьмите атомы водорода и подвергните их такому воздействию тепла и давления, какое осуществляет наше Солнце. Делайте это достаточно долго, и в итоге атомы сольются воедино, образовав более тяжелые атомы гелия и высвободив в процессе огромное количество энергии.

К сожалению, это классический пример игры на скрипке: в теории это очень легко, но на практике невероятно сложно и достигается путем множества проб, ошибок и тренировок. Проще говоря, сбалансировать три основных фактора (тепло, давление и время) для осуществления термоядерного синтеза не так уж сложно. На самом деле, во время Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1964 году было организовано мероприятие, на котором публика могла наблюдать за работой настольного термоядерного реактора в режиме реального времени – правда, в течение лишь доли секунды. С тех пор одной из самых трудных задач было придумать реактор, который мог бы производить практические количества энергии в стабильном режиме и в количествах, превышающих количество, необходимое для запуска реакции – то есть «выход» энергии должен быть больше «входа».

Что такое токамак и как он устроен

Одним из наиболее перспективных направлений в этой ветви энергетики стал токамак-реактор, впервые разработанный в Советском Союзе в 1950-х годах. Базовая конструкция представляет собой полое кольцо, окруженное катушками, которые создают внутри магнитное поле. Кольцо содержит вакуум, в который введены атомы водорода. Магнитное поле сжимает эти атомы во время того, как те нагреваются до миллионов градусов. Этот процесс лишает их электронов и превращает в плазму по мере того, как атомы вращаются вокруг кольца. Когда нагрев, давление и временной промежуток достигают необходимых параметров, происходит синтез – слияние атомов.

Большинство токамаков, построенных за последние 70 лет, были исследовательскими реакторами, финансируемыми государством, которые были сосредоточены на изучении поведения водородной плазмы и проблем, с которыми столкнется строительство практического реактора. Это означает, что эти токамаки, как правило, чрезвычайно большие и дорогие, количество циркулирующей энергии таково, что, если она случайно высвобождается в процессе синтеза, вся машина подпрыгивает, как пытающийся взлететь океанический лайнер.

Частные инициативы

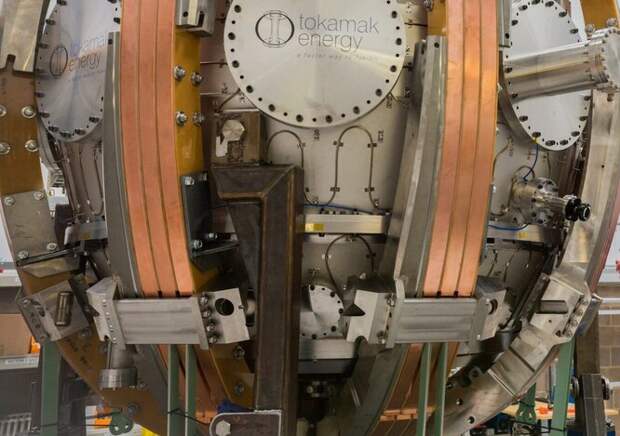

Помимо исследовательских реакторов существуют также проекты, финансируемые из частных источников, такие как сферический токамак ST40 компании Tokamak Energy. В то время как правительственные реакторы уже достигли отметки в 100 миллионов °C, сделать это с гораздо более маленьким коммерческим реактором стоимостью всего 50 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов долларов США) является большим достижением – особенно с учетом того, что успех частного реактора должны подтвердить независимые сторонние наблюдатели.

По заявлению компании, целью ST40 является фокус на коммерческих применениях термоядерной энергии. В частности, цель состоит в том, чтобы сделать реакторы экономически выгодными.

Там, где обычные токамаки имеют большие торические камеры, сферический реактор (такой как ST40) гораздо компактнее и заменяет всеохватывающие магниты на те, которые встречаются в центре камеры в виде стойки. Это придает реактору сплюснутую форму, делая его похожим на яблоко. Данная конфигурация позволяет магнитам располагаться ближе к потоку плазмы, поэтому магниты меньше и потребляют меньше энергии, но генерируют при этом более интенсивные поля.

Кроме того, в ST40 используются высокотемпературные сверхпроводящие (HTS) магниты, изготовленные из редкоземельного оксида бария и меди (REBCO) и сформированные в виде узких лент толщиной менее 0,1 мм. Они работают при температуре от -250 до -200 °C, то есть примерно при температуре превращения азота в жидкость. Это делает охлаждение магнитов реактора намного дешевле, чем в случае магнитов, использующих жидкий гелий.

Подобная установка делает реактор меньшего размера и более простым, а плазма остается гораздо более стабильной в условиях, поддерживающих реакцию синтеза. Однако общее давление в реакторе меньше, чем в обычных токамаках, а центральная опора уязвима для распада из-за плазмы и нуждается в регулярной замене.

В настоящее время компания работает над более совершенным реактором ST-HTS, который будет введен в эксплуатацию через несколько лет и, как мы надеемся, предоставит информацию для проектирования первой настоящей коммерческой установки в 2030-х годах.

Крошечный ядерный реактор как доступная альтернатива солнечной энергетике

Энергетический стартап в Орегоне (США) собирается изменить отношение людей к атомной энергии. Разработанный реактор NuScale имеет небольшие размеры и, как утверждают его создатели, гораздо безопаснее, чем любые современные ядерные реакторы: его проще поместить в защитный кожух и легче контролировать в случае чрезвычайной ситуации.

Одним из плюсов использования нового реактора является то, что его не нужно прятать в 15-километровой зоне отчуждения. Он может находиться в пределах города и питать его электроэнергией, причем без потерь при передаче на многокилометровые расстояния. Таким образом, ландшафт избавится и от опасных для людей ЛЭП. Разработчики заявляют о новом чистом источнике энергии, который, как они говорят, так же хорош, как энергия ветра или солнца.

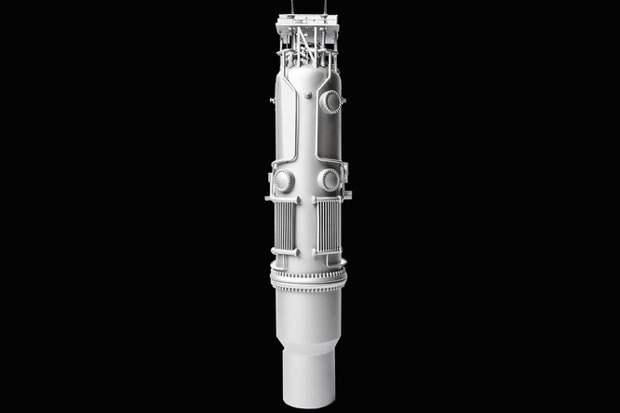

В реакторе NuScale активная зона охлаждается с помощью циркуляции обычной пресной воды, как это происходит на современных действующих атомных станциях, но в гораздо меньшем масштабе и за счет гравитации. Из-за размеров в реакторе находится совсем немного ядерного топлива, которое легко контролировать. Мощность NuScale составляет 60 МВт в час, что в десятки и сотни раз меньше, чем мощность атомных станций, но при необходимости число реакторов можно увеличивать, получая в итоге требуемое количество энергии.

Таким образом, в будущем вместо сотен потенциально опасных атомных станций могут появиться тысячи безопасных, занимающих гораздо меньше места и не требующих сложной инфраструктуры.

Как суперкомпьютеры помогают познавать окружающий мир: незаменимые машины современности

В дополнение и в некоторых случаях даже на смену натурному эксперименту приходит эксперимент вычислительный. В этой концепции мы имеем дело не с реальным объектом, а с его проекцией в виртуальное пространство – с цифровым двойником, который наследует все основные свойства и качества своего «материального» прародителя.

«Под капотом» любого цифрового двойника – огромные массивы чисел, их обработка и сопряжённые расчёты, с чем эффективно справляются высокопроизводительные вычислительные устройства – суперкомпьютеры.

Созданием и исследованием цифровых двойников передовой техники и сложных инженерно-физических процессов занимаются в Центре суперкомпьютерного моделирования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

О дивный мир

Окружающий нас мир поистине многообразен, и счастлив тот, кто умеет это созерцать и осознавать. Даже самая привычная картина, которую мы можем наблюдать изо дня в день, пестрит обилием физических процессов, заполняющих пространство и перетекающих друг в друга. Свет, который является одновременно и электромагнитной волной, и потоком элементарных частиц – фотонов, стимулирует сетчатку нашего глаза, а возникшие при этом электрические импульсы, добежав до мозга, возбуждают его нейронные связи. Так мы способны видеть. Звук, который представляет из себя колебания атомов и молекул воздуха, приводит к механическим вибрациям барабанной перепонки в нашем ухе, которые затем трансформируются в электрические сигналы и возбуждают слуховые центры мозга. Поэтому мы способны слышать.

В двигателе автомобиля, которым мы управляем, происходят процессы горения, при этом высвободившаяся энергия частично переходит в механическое движение деталей машины, частично – в тепловую энергию, которая есть не что иное как хаотическое блуждание молекул и атомов, соударяющихся друг с другом. Летящий в небе самолёт «разрезает» своими крыльями воздушное пространство, и за счёт большой скорости давления воздуха на нижнюю часть крыла достаточно, чтобы преодолевать гравитацию планеты. Приводить примеры можно бесконечно.

Математика – язык природы

Удивительно, но всё это многообразие проявлений окружающего мира поддаётся описанию: наблюдая за природой, мы обобщаем закономерности в виде всем известных физических законов. Но мало качественно описать эти законы: их нужно сформулировать универсальным способом, закодировать, и здесь на помощь приходит царица всех наук – математика. Как говорил Галилео Галилей: «Математика – это язык, на котором написана книга природы».

Именно математика позволяет объективным образом описать процессы, которые происходят в окружающем мире. Физические законы, которые мы так упорно изучаем ещё со школьной скамьи, представляют собой не что иное как математические уравнения, которые отражают баланс числовых величин, описывающих параметры исследуемого процесса.

Всё сущее есть число

Эта идея, впервые озвученная Пифагором и с новой силой приобретающая актуальность в современном «количественном» мире, лежит в основе концепции цифровых двойников, математического моделирования и вычислительного эксперимента. За описывающими окружающий мир законами стоят числа, и чем сложнее явление, тем «тяжелее» набор чисел, которые его отображают. Эти числовые массивы имеют динамический характер и с течением времени трансформируются, тем самым описывая, как эволюционирует исследуемый процесс или технология.

Суперкомпьютерные вычисления

Справиться с обработкой такого большого объёма цифровых данных, которые ещё и постоянно меняются, а также произвести расчёты с ними по заранее запрограммированным алгоритмам призваны суперкомпьютеры. Эти высокопроизводительные вычислительные устройства – мощные аналоги привычных нам персональных компьютеров и ноутбуков. Они состоят из огромного числа соединённых друг с другом в единую вычислительную сеть процессоров и способны проводить триллионы операций в секунду.

Самый мощный на данный момент суперкомпьютер в мире, японский суперкомпьютер Fugaku, имеет в своём распоряжении около 7.5 миллионов процессорных ядер и вычислительную мощность порядка пятисот квинтиллионов операций в секунду. Из российских суперкомпьютеров гражданского назначения в мировой рейтинг суперкомпьютеров топ-500 попадают только два: «Кристофари», принадлежащий Сбербанку, и «Ломоносов-2» Московского государственного университета.

Цифровые двойники в промышленности

Реализация концепции цифровых двойников, в отличие от классического натурного подхода, значительно экономит расходы при разработке и вводе в эксплуатацию новой техники. Для натурного эксперимента нужно пройти множество затратных этапов – это и выбор площадки для его проведения, и закупка дорогостоящего оборудования, и осуществление монтажных работ, и содержание команды инженеров, и многочисленные серии запусков. Если при этом возникнет потребность модернизировать собранную ранее установку, то весь цикл придётся проходить заново. Немаловажным также является вопрос об обеспечении сохранности окружающей среды.

Математическое моделирование подразумевает более красивое и лаконичное решение – создать цифровой двойник исследуемого объекта и с помощью суперкомпьютеров провести над ним серии вычислительных экспериментов. В результате, на экране своего монитора вы можете, в буквальном смысле, видеть, как будет вести себя явление или создаваемая техника в действительности – в реальном мире. В силу своей экономической и финансовой выгоды такой подход востребован практически во всех отраслях высокотехнологичной промышленности.

Цифровые двойники используются в ракетно-космической отрасли, в авиационной промышленности, в энергетике и машиностроении, при разработке лазерных и плазменных технологий.

Вычислительный эксперимент в разработке плазменной техники нового поколения

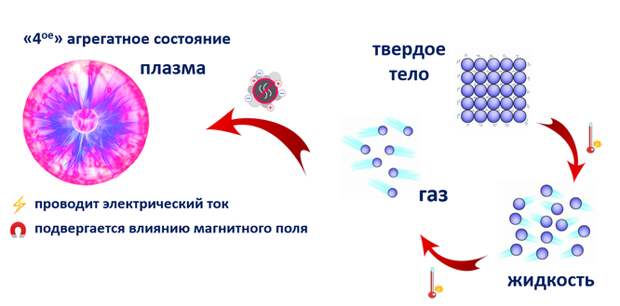

Суперкомпьютерное моделирование с успехом применяется в создании передовой техники, для работы которой используется вещество в особом экстремальном состоянии (его ещё называют четвёртым агрегатным состоянием вещества) – в состоянии плазмы. Плазма имеет огромную температуру (вплоть до десятков миллионов градусов) и очень редко встречается в земных условиях, зато в космосе практически всё материальное вещество находится в плазменном состоянии. В плазме атомы, в отличие от твёрдого тела, жидкости и газа, уже не представляют собой целостную нейтрально заряженную структуру, а разделены на свободные друг от друга составляющие – положительно заряженные ядра (ионы) и отрицательно заряженные электроны. За счёт этого вещество приобретает два важнейших свойства: проводит электрический ток и поддаётся влиянию магнитных полей. Эти свойства, имеющие особую прикладную значимость, призваны обуздать ту огромную энергию, которой обладает плазма, и пустить её в созидательное русло.

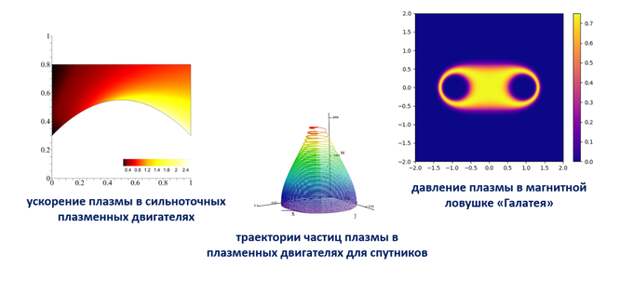

Одно из таких направлений – плазменные двигатели. В этих устройствах вещество в состоянии плазмы, истекающее из двигателя, может ускоряться до сотен километров в секунду и в соответствии с законом сохранения импульса передавать космическому и летательному аппарату энергию движения, многократно превосходящую оную от обычных реактивных двигателей, работающих на химическом топливе. Аппараты, оснащённые плазменными двигателями, призваны решать самые амбициозные космические миссии, и освоение нашей Солнечной системы и даже Галактики уже не кажется такой уж фантастической перспективой.

Другое направление использования плазмы в решении глобальных вызовов, стоящих перед человечеством, – это энергетика нового поколения, создание экологически чистых и безопасных источников энергии. Речь идёт об управляемом термоядерном синтезе, при котором лёгкие ядра таблицы Менделеева сливаются в более тяжёлые с выделением энергии. Такие реакции проходят только при очень больших температурах, при которых вещество находится в состоянии плазмы. В термоядерных реакторах нагретая до миллионов градусов плазма удерживается от соприкосновения с элементами конструкции именно магнитным полем – в магнитных ловушках.

В НИЯУ МИФИ в Институте ЛаПлаз активно разрабатываются экспериментальные и даже промышленные прототипы плазменных двигателей и магнитных ловушек для термоядерных реакторов. И в создании и исследовании этих устройств используются их цифровые двойники, которые имеют дело с приближенными моделями, но позволяют с помощью расчётов сделать предсказательные выводы о поведении процессов в них и тех параметрах, которыми будет обладать реальная установка. В НИЯУ МИФИ такие расчёты ведутся в Центре инженерно-физических расчётов и суперкомпьютерного моделирования совместно с Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

Цифровой десант и инженеры будущего

Актуальность профессии цифрового инженера, способного создавать и исследовать цифровые двойники, проводить вычислительные эксперименты и делать предсказательные выводы о явлении или технологии по их результатам – как никогда высока. Специалист в области суперкомпьютерного моделирования обладает знаниями в области физики, математики, программирования и IT, и каждое высокотехнологичное и наукоёмкое предприятие реального сектора экономики в таких кадрах крайне заинтересовано.

В НИЯУ МИФИ эта тематика активно развивается в Центре суперкомпьютерного моделирования, а подготовка высококлассных специалистов осуществляется на кафедре 97 суперкомпьютерного моделирования инженерно-физических процессов Института ЛаПлаз.

Свежие комментарии