«Здесь внутри. Путеводитель глубинами мозга »

Окунуться в себя — это куда? Конечно, в свои мысли, воспоминания и переживания. Но как это происходит?

Как наш мозг запоминает, а потом вспоминает, и как формирует представление о мире и, наконец, о нас самих? Книга «Здесь внутри. Путеводитель глубинами мозга «, вышедшей в» Издательстве Старого Льва «, может дать ответы на эти вопросы.

Ее авторы, при поддержке специалистов в области нейробиологии, психологии и философии, попытались сделать книгу о работе мозга, одинаково интересной и подросткам, и взрослым. Рекомендуем убедиться в этом самим, прочитав отрывок о том, как мозг формирует воспоминания, и почему память — это мы и есть. Вы — это то, чему вы научились. Вы — это то, что вы помните. Если кто-то спрашивает вас, кто вы, где живете, чем увлекаетесь, вы обращаетесь к своей памяти. Это касается и планов: что вы едите на обед или ужин, планируете делать на каникулах — вам нужно обратиться к прошлому. Неважно, хотите вы этого или нет, вы постоянно пользуетесь памятью.Кроме внешности и генов, из которых мы слеплены, нашу уникальную, единственную на планете, идентичность формирует и наша память. Отсюда и весь драматизм ситуации, когда кто-то теряет память, например люди с болезнью Альцгеймера. Отсюда также все внимание, которое ученые уделяют этой теме.

Что же должно произойти, чтобы песня, путешествие или разговор остались в памяти? После ряда исследований, в которых принимали участие улитки и пациенты с проблемами памяти, ученые определили, что для того, чтобы воспоминания остались в памяти, нейронам необходима периодическая коммуникация между собой, благодаря которой образуются прочные синапсы.

Вы вполне можете спросить: а разве мы не читали то же в разделе об обучении? Действительно. Ведь в определенной степени процессы обучения и запоминания очень похожи: чем больше мы запоминаем какую-то информацию, то лучше она усваивается и закрепляется.

До недавнего времени считалось, что память напоминает фотографирование опыта или события и хранения их в ящике огромного архива, в котором содержится бесчисленное количество других подобных фотографий. Процесс упоминание должен напоминать восстановления фотографии в том виде, в котором она туда попала. Однако сегодня ученые поняли, что этот процесс намного сложнее, ведь память — это не точная фотография случившегося.

Это больше похоже на то, если бы фотографию порезали на много кусочков и каждый из них отвечал бы за те чувства, что участвовали в ее создании. Когда мы что-то вспоминаем, то воспроизводим эту фотографию по тем кусочками, которые мозг выискивает в различных ящичках сенсорной коры (зрительной, слуховой и т. д.).

Итак, воспоминания на самом деле хранятся одновременно во многих местах. Впрочем, кусочков хватит (всегда). Например: однажды с бабушкиной помощью вы впервые испекли пирожное. Вы можете вспомнить, что у вас в тот день была белая рубашка, потому что вы ее замазали шоколадом, но вряд ли вы помните, в которых были штанах и был у бабушки насморк.

К тому же эмоции, которые вызывает у вас это воспоминание, отличаться в зависимости от вашего возраста или жизненной ситуации. Например, фраза «Спокойнее, все у тебя получится», которую бабушка говорила вам, когда вы отделяли белки от желтков, может запомниться по-разному, в зависимости от того, живая сейчас ваша бабушка или нет. Запоминание происходит в несколько этапов:1. Кодификации: мозг трансформирует информацию, которая поступает к нему через ощущения (звуки, запахи и т. д.), в код. Именно этот код будет храниться в памяти. 2. Обработка: информация в виде кода поступает в гиппокамп, одного из древнейших отделов мозга, и содержится глубоко внутри него. Гиппокамп — это мощный центр обработки и сортировки данных, который сравнивает полученную информацию с имеющейся или устанавливает ассоциации (А похоже на B и заставляет меня запомнить C). Гиппокамп — это специалист по объединению данных, который в зависимости от определенных критериев (это новое? это трогательное? это неожиданное?) решает, память о них будет краткосрочной или долгосрочной.

3. Хранение: краткосрочная память постоянно принимает новую информацию и лишается ее, играя роль временного хранилища (ею мы пользуемся, когда, например, запоминаем адрес, не записывая ее). Впрочем, чтобы сформировалась долговременная память, иначе говоря, чтобы информация сохранилась в коре и заслужила постоянное место в нашей голове, предстоит сложный процесс. Нужно, чтобы это воспоминание неоднократно запоминалось, или чтобы регулярно повторялась действие, как его хранить.

4. Восстановление: долгосрочная память предусматривает сохранение информации в коре, которая ее и породила (звуки — в слуховой коре, изображения — в зрительной и т. п.), пока к ней сознательно либо несознательно не обратятся. Воспоминание является воспоминанием, только когда вы о нем вспоминаете, то есть в тот момент, когда вы его реконструируете. Так, здесь всегда речь идет о реконструкции, ведь никогда не удастся воспроизвести точную копию прошлого опыта. О многом можно спорить, оказавшись в царстве памяти. Достаточно подумать, например, о вечере на пляже: бег наперегонки к морю вместе с друзьями, радостные крики в воде, вкус мороженого, которым вы потом лакомились … Поскольку это невероятно богатые чувственные воспоминание, мозг выбирает, что именно с этого сохранить в памяти.

Мозг выбирает, что именно он сохранит. В этом отборе большую роль играют эмоции, больше эмоций вызывает опыт, тем больше вероятность его запомнить: если он был важным для вас (ваш день рождения на пляже), если он был эмоциональным (к берегу подплыл дельфин), если он был неожиданным (на празднование неожиданно посетил друг, которого вы не видели много лет) или пугливым (берег накрыла гигантская волна и унесла с собой все полотенца), мозг «проштамповывает» эти события как «долговременные воспоминания».

Вам когда случалось вспомнить что-то «не в тему» - так как память начала действовать по собственной воле? Или вспомнить что-то, о чем вы не знали, что знаете. Это происходит потому, что память всегда работает ассоциативно. Мы способны получить доступ к воспоминаниям благодаря многообразию стимулов: запаха, музыке, фотографии или же только голоса. Писателю по фамилии Пруст, чью историю мы здесь расскажем, достаточно было почувствовать вкус печенья, смоченного в чае, чтобы оживить все воспоминания из детства, которые дремали в его голове. Воспоминания о детстве французского писателя Марселя Пруста дали исследователям важные подсказки о взаимосвязи между ощущениями и памятью. То, сделав глоток чая, в который он мокал кусочек «мадленки» (мягкое и круглое печенье), Пруст испытал «всесильную радость». Он стал допытываться, откуда происходит эта внезапная радость, и понял, что вкус, который он почувствовал, хлебнув чая, был тем самым вкусом, который он испытывал в детстве воскресными утрами в доме своей тети Леонии. Поэтому глоточка чая, перемешанного с печеньем, было достаточно, чтобы его мозг начал искать воспоминания и вспомнил не только чай и тетю, но и ее дом, цветы в саду и улицы города, которыми они гуляли.

ß

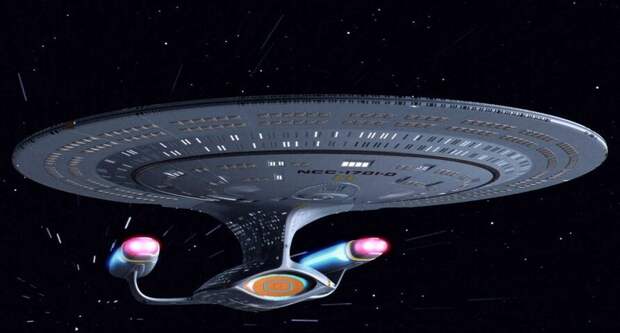

Варп-двигатели и Звездные врата. Как обойти скорость света и не нарушить физику

События научно-фантастических игр, фильмов и романов почему-то очень любят переносить нас в какие-то другие галактики, хотя и в нашей собственной есть где разлетаться — диаметр Млечного Пути оценивается в 100тыс. световых лет.

Но куда лететь вопрос скорее, риторический учитывая, что путешествие за пределами Солнечной системы обязательно предполагает выход за предел скорости света. А это, между прочим, запретил Эйнштейн и его теория относительности. Или не совсем запретил? Поэтому можно догнать или перегнать свет? Лазейки нашли физики в теории, определяющей наше мировосприятие? Космические путешествия и теория относительности Эйнштейна. Два простых правила в один момент ограничили природу Вселенной: его законы не зависят от систем отсчета, а скорость света в любой из этих систем будет одинаковой. Больше всего ограничения наших возможностей заключается в том, что с увеличением скорости у объекта неизбежно возрастет импульс, а потому по достижению скорости света, он приблизится к бесконечности. Причем даже если вас это устраивает, то все равно, чтобы разогнаться до такой скорости, нужно потратить бесконечную энергию. По сути Эйнштейн сделал вывод, что скорость света — это максимально возможная скорость во Вселенной, а потому путешествие даже в ближайшую нам Проксима Центавра займет более 4 лет.

Поэтому теперь у нас два варианта: либо забыть об Эйнштейне, или о межзвездных путешествиях. Впрочем, последнее было бы совсем просто, а первое слишком самонадеянно, потому что в выводах Эйнштейна мы уверены более чем на сотые доли процента. Физики не могут и не хотят ничего нарушать, но они способны найти решение в рамках большого ограничения и показать, что невозможность отпуска на Андромеде — проблема инженерная, а потому при больших технологических достижениях физика сама позволит нам преодолевать огромные расстояния. Поэтому мы здесь не говорим о каких нарушениях теории относительности Эйнштейна. Мы просто ищем лазейки в постулатах и попробуем найти способ все же посетить по крайней мере звезду-соседку.

На самом деле от Эйнштейна нам достались не только запреты. Вместе с тем благодаря ему время и пространство перестали быть абсолютными и стали полностью зависеть от наблюдателя, мир стал четырехмерным. К известным нам трем измерениям добавилось время и теперь мы говорим не столько о расстоянии между точками, А и Б, сколько об их удаленности друг от друга и в пространстве, и во времени. Теперь у вас не только точка в пространстве, но и событие, о котором вы знаете, где и когда она произошла. Но и это еще не все.

Образованное теорией относительности полотно пространства-времени умеет искажаться. Но прежде чем искажать его, давайте попробуем это визуализировать. Вспомните, что мир теперь стал четырехмерным и протяните через него сетку геодезических кривых, которыми в этом мире будет двигаться объект. Похожие на меридианы и параллели на школьном глобусе эти линии называют мировыми — они кратчайший путь для объекта и под действием гравитационного поля будут искажаться и формировать новые траектории движения. Так свету рядом с массивным объектом придется менять путь, хотя обычно оно любит двигаться прямо.

Причиной искривления пространства-времени является материя, а чем больше ее энергия, тем искривление будет сильнее. И материя, и пространство-время оба влияют друг на друга и в целом именно пространство-время указывает материи как ей двигаться, а материя со своей стороны указывает пространству-времени как ему искривляться. Эта взаимосвязь физики и предлагают использовать эти знания в межзвездных путешествиях. Правда, они предполагают, что ваш корабль попадет в такую область пространства-времени, скорость которой относительно наблюдателя будет превышать скорость света, а вместе с ней и корабль, не нарушая постулаты Эйнштейна. Для этого у нас есть по крайней мере три запрещенные физикой инструмента, которые активно эксплуатируются учеными и писателями-фантастами: Кротова нора, пузырь Алькубьерре и труба.

Как мы уже упомянули, уравнения Эйнштейна связывает гравитацию с деформацией пространства-времени под действием присутствующей в нем материи. Так одним из решений этих уравнений еще в 1915 году ученые предсказали существование черных дыр, а впоследствии и стали замечать свидетельство этому. Сейчас в существовании таких объектов, которые не выпускают из своей ловушки даже свет, мы не сомневаемся. А свои сомнения можно развеять в нашем материале «Что такое черная дыра?». Впрочем, в общей теории относительности кротовые норы, то из чего нет выхода.

По их горизонтом свет не исчезнет бесследно, а изменит направление и переместится в пространстве. Это уже через год после теоретического открытия черных дыр предусмотрел ученый Людвиг ФЛАММА, а через 20 лет этого уже, не отрицал и сам Эйнштейн. Кротовые норы — любимцы кинорежиссеров и именно этот тоннель, соединяющий две точки пространства, перенес 12 добровольцев с «Интерстеллар». Чтобы пронестись между звездами или галактиками Кротовой норой вам придется найти проходную кротовину, которая все же успеет перенести вас куда-то. Несмотря на пессимизм ученых, которые говорят, что такие могли бы образоваться только во время рождение Вселенной и поэтому мы их никогда не увидим, другие предлагают нам сценарий «Интерстеллар». То есть искать кротовины сверхмассивных черных дыр. Следующим критериям для удачного путешествия достаточно широкий вход в нору и пятое измерение. Первый должен составлять примерно полторы тысячи километров, а второй имеет дополнить три пространственные и одно временное измерение, чтобы удержать кротовину от разрушения и помочь путешественнику пережить все прелести путешествий в местах с такой гравитацией. Впрочем, пока в центре изображения черной дыры мы увидели только черноту, а не образы объектов с другого конца туннеля, поэтому кротовые норы остаются теорией.

Похожим и так же теоретическим тоннелем может стать так называемая трубка Красникова, которая могла бы объединить Землю с какой-нибудь звездой и пропустить внутри себя корабль. Она нравится ученым, поскольку не нарушает принципа причинности, при котором причина в любых системах координат должно предшествовать следствию. Этот тоннель является своеобразным искривлением пространства-времени, который позволит исказить время для какого-нибудь корабля так, что наблюдатели с Земли и не заметят его отсутствие, а сам корабль достигнет скорости света. Корабль будет возвращаться тем же путем, которым и прибыл в место назначения, причем вернется и в то же время — вскоре после того, как вылетел. Время полета в один конец до далекой звезды ограничивается всеми обычными ограничениями специальной теории относительности, но время полета туда и обратно можно сделать сколь угодно коротким.

Впрочем, такой способ не завоевал популярности именно из принципа причинности. Дело в том, что одна такая трубка может и не повлечет ничего, но если создать две такие, то появятся закрытые временные кривые. Так астронавты из будущего смогут путешествовать к звездам в одной трубе, а возвращаться в другой и прибыть на 6000 лет раньше своего отлета.

На самом деле эта труба Красникова выросла с другой концепции уже мексиканского физика-теоретика, Мигеля Алькубьере. Идея заключается в изменении геометрии пространства с помощью волн, сжимать пространство впереди корабля и расширять позади. Для этого область пространства со звездолетом нужно окружить пузырем сильно искривленного пространства с особой геометрией, что в результате и позволит разогнаться до сверхвысоких скоростей и в том числе преодолеть скорость света. Внутри нее образуется «плоская» область пространства-времени, где пассажиры корабля даже не почувствуют, что они движутся. Подобную идею заложили в варп-двигатели — двигатели искажения, которые лежат в основе «Звездного пути».

Главным недостатком трубы Красникова, кротовины и пузырьки Алькубьере есть потребность в источнике негативной массы и энергии. В кротовинах негативная энергия защищает их (и вас) от коллапса, в механизме Алькубьере экзотическая материя нужна для сбалансированных искажений пузырьков, а трубе Красникова она нужна, чтобы повернуть время вспять. В классической физике понятие негативной энергии нет.

Но недавно физики (к сожалению все еще теоретики) позволили варп-двигателям забыть об отрицательной энергию. Негативную энергию немецкий астрофизик Эрик Ленц (Erik Lentz) предложил заменить солитоном. Так пространство-время примет форму компактной гравитационной волны, которая распространяется с постоянной скоростью и не теряет формы, при этом в ее центре приливные силы будут минимальными, а поэтому потенциальный парадокс близнецов пассажирам корабля не будет угрожать. Ленц предложил другой механизм образования волн пузырем, который не требует негативной энергии для искажений пространства-времени. Однако, пока и обычной энергии для этой идеи понадобится очень много, но такую все же легче раздобыть, чем отрицательных.

Таким образом физика говорит нам, что перемещаться пространством со сверхсветовой скоростью все же возможно. Но путешествовать придется в пузырьке, что искажает пространство-время, трубе-туннели или Кротовой норе, способной объединить различные точки окружающего нас мира. По сути физики-теоретики действительно нашли лазейку и решили предложить свои способы искажения пространства-времени и позволить вам построить как минимум Звездные врата и как максимум — двигатель для Энтерпрайза «Звездного пути».

ß

Европа встретила первых Homo sapiens субарктическим климатом

Одни из первых Homo sapiens на территории Европы столкнулись с холодным субарктическим климатом, как выяснила группа немецких и болгарских ученых.

Это опровергает распространенную среди ученых мысль, что наш вид продвигался Евразией, полагаясь лишь на периоды климатического потепления во время последнего ледникового периода. Свои результаты ученые обосновали в статье журнала Science Advances. Homo sapiens «человек разумный» смог заселить все континенты планеты. Но каким образом древним людям удалось поселиться в различных средах и климатических зонах, в частности в охваченной холодом Европе и Азии во времена позднего плейстоцена — остается открытым вопросом для науки. Некоторые ученые, основываясь на предыдущих исследованиях, придерживаются мнения, что распространению наших предков способствовали периоды потепления во время последнего ледникового периода, когда люди могли продвигаться дальше на север. Результаты этих исследований основаны на сопоставлении возраста археологических находок, относящихся к ранним людям, с данными о климате того времени, полученными при изучении многолетнего льда или пещерных отложений. Ученые Института эволюционной антропологии Макса Планка и Национальной академии наук Болгарии подошли к изучению вопроса за счет более длительного метода исследования, который позволяет точно установить климат, в котором жили первые Homo sapiens в Европе.

Исследователи попытались узнать о климате прошлого непосредственно с археологических артефактов. Изучая особенности соотношение изотопов кислорода в остатках организмов определенного времени, можно установить при каком температурном режиме они жили с точностью до определения среднегодовых температур и температур летом и зимой Ученые сосредоточились на изучении образцов, которые нашли в пещере Бачо-Киро в Болгарии. Найденные там окаменелости, датируемые верхним палеолитом, являются одними из старейших остатков Homo sapiens на территории Европы. Предыдущие исследования показали, что пещера была населена между 45 и 43 тыс. лет назад людьми, которые по генетическим анализом, не стали предками современных европейцев, а скорее представляли локальную группу и вымерли. В рамках новой работы ученые взялись изучать изотопный состав эмали зубов лошадей (Equus ferus и Equus hydruntinus) быка и бизона (Bos / Bison), посещавших пещеру во время ее заселения людьми. 45тыс. лет назад люди в Европе, по крайней мере на отдельных ее территориях, столкнулись с неблагоприятным климатом, похожим на современный субарктический. Ученые сравнивают тогдашний климат с современными условиями Скандинавии и России. Ориентировочно между 46 и 44 тыс. лет назад на исследуемой территории наблюдалась относительно высокая летняя температура и холодные зимы, подобно тому, как это свойственно сейчас континентальному климату России и Центральной Азии. Ученые считают свои результаты свидетельством того, что ранние присутствие Homo sapiens в Евразии не определялось только периодами потепления. Эти люди были гибкими и умели приспосабливаться к большему разнообразия климатических условий, чем это считалось ранее. По мнению авторов, необходимо пересмотреть имеющиеся модели распространения человека разумного Евразией, с учетом этих результатов.

ß

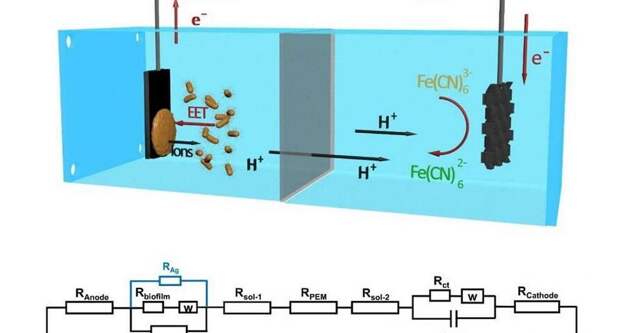

Наночастицы серебра помогли бактериям генерировать электрическую энергию

Ученым из США удалось существенно улучшить электрические характеристики микробного топливного элемента путем использования нового электрода на основе восстановленного оксида графена и наночастиц серебра.

Благодаря образованию положительных ионов серебра бактерии Shewanella сформировали плотную биопленку на поверхности электрода с продуктивным трансфером электронов. О новой разработке ученые сообщили в журнале Science. Микробные топливные элементы — это такие системы, использующие метаболические пути микроорганизмов для преобразования химической энергии органических веществ в электрическую. Такие устройства активно изучаются как источники возобновляемой электроэнергии и одновременно очистители сточных вод. Система похожа на электролитическую ячейку. В резервуар с двумя растворами, разделенной протонообменные мембраной, погружены анод и катод. Поверхность анода покрыта биопленкой из бактерий, а в анодной камере в растворе имеются органические молекулы, которыми питаются микроорганизмы. Электроны, образующиеся при метаболическом окисления этих веществ в цитоплазме бактерий переносятся на анод путем последовательных окислительно-восстановительных реакций. Сначала происходит трансмембранный транспорт электронов — между внутренней и внешней мембраной бактерий, а затем уже внеклеточного переноса электронов. Каждый из этих этапов может содержать несколько промежуточных стадий, поэтому это существенно ограничивает эффективность передачи заряда.

Хотя подобные системы и разрабатываются уже достаточно давно, до сих пор существует ряд ограничений их применения в реальной жизни. Такие элементы генерируют относительно небольшое количество электрической энергии. Это может быть обусловлено несколькими причинами: недостаточным контактом бактерий с электродом, скоростью окислительно-восстановительных реакций в бактериях или эффективностью переноса электронов на анод. Поэтому ученые, прежде всего, пытаются улучшить электрические характеристики микробных топливных элементов.

Ученые Калифорнийского университета разработали микробный топливный элемент, анод которого изготовлен из восстановленного оксида графена и наночастиц серебра (rGO / Ag). Именно эта комбинация позволила значительно повысить эффективность работы топливного элемента. Несмотря на то, что серебро обладает антибактериальными свойствами, оно не влияет на бактерии рода Shewanella. На изображениях конфокальной сканирующей микроскопии с использованием флуоресцентного красителя видно, что на rGO / Ag электроде количество живых бактерий даже выше, чем на аналогичном при отсутствии наночастиц серебра. Образование более плотной пленки из бактерий подтвердила и сканирующая электронная микроскопия.

Электрические характеристики нового электрода существенно лучшие по сравнению с электродом на основе графита оксида или графитной бумаги. Мощность достигала 0,66 милливатт на квадратный см, что примерно в 5 раз выше, чем для простого оксида графита. А максимальная сила тока была почти 4 миллиампер на квадратный сантиметр, тогда как для оксида графита эта характеристика составляла 0,6 миллиампер на сантиметр квадратный. Повышение плотности силы тока можно объяснить увеличением количества бактерий на поверхности электрода или более эффективным переносом электронов. Методами сканирующей туннельной микроскопии и Энергодисперсионный рентгеновской спектроскопии было обнаружено, что наночастицы серебра доступны не только на поверхности бактерий, но и в меж мембранном пространстве. Авторы предполагают, что на электроде медленно образуются катионы серебра, которые мигрируют через мембрану, где восстанавливаются электронами, образованными метаболическими реакциями бактерий. Вероятно, из-за этих наночастиц электроны мигрируют из мембраны к электроду благодаря металлической проводимости. Положительный эффект наночастиц дополнительно подтвердили импедансной спектроскопии. Сопротивление переноса заряда оказался значительно меньше для rGO / Ag электрода по сравнению с графитом оксида без наночастиц.

В будущем, для реализации технологии в системе водоочистки, нужно испытать топливный элемент на реальных образцах сточных вод. Большинство исследований выполняют на модельных системах, в которых присутствует только один вид бактерий, а раствор содержит только несколько компонентов. Зато в сточных водах присутствуют другие микроорганизмы, и очень разнообразен химический состав самого раствора, из которого бактерии должны получать свои питательные вещества для окисления, что может не сказаться на работе биоелектрохимичного генератора.

ß

Бактериальные пробиотики защитили кораллы от последствий теплового стресса

Ученые предложили повышать устойчивость кораллов к потеплению воды с помощью обработки их раствором полезных бактерий.

Опыты в лаборатории показывают, что такая процедура способствует лучшему восстановлению коралловых полипов после теплового стресса и повышает их выживаемость на 40 процентов. Результаты опубликованы в журнале Science Advances. Изменение климата сопровождается повышением глобальной температуры, вследствие которой нагревается не только воздух, но и океаны. Это угрожает жизни водным организмам, не успевающим приспосабливаться к резким изменениям, в частности коралловым полипом. Более 90% питательных веществ эти животные получают благодаря микроскопическим водорослям, с которыми живут во взаимовыгодном симбиозе. Однако длительный тепловой стресс ослабляет эту связь и приводит к потере важных водорослей — отбеливание и смерти кораллов. Негативные последствия касаются целых морских экосистем, которые без живых кораллов деградируют. Эта ситуация побуждает многих исследователей работать над поиском решений, как сделать этих существ устойчивыми к неизбежному потепления. Некоторые из них, например ученые Университета Рио-де-Жанейро и их коллеги из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы, видят их в том, чтобы помочь кораллам поддерживать свой микробиом, к которому, кроме водорослей, принадлежит большое количество бактерий, простейших, грибов и вирусов.

Для начала ученые отобрали образцы микробиом здоровой колонии коралловых полипов Mussismilia hispida. Из 133 образцов ученые выделили шесть наиболее полезных для кораллов и безопасных для других организмов бактерий: два штамма Bacillus lehensis, Bacillus oshimensis, Brachybacterium conglomeratum, Planococcus rifietoensis и Salinivibrio sp.

Поэтому половину содержащихся в лаборатории кораллов M. hispida обработали раствором с культивируемыми бактериями, а других — обычным солевым раствором. Целью ученых было проверить, смогут ли бактериальные пробиотики повысить устойчивость животных к потеплению воды. Поэтому всех подопытных кораллов подвергли тепловому стрессу, повысив температуру воды до 30%Цельсия на десять дней, а затем опустив ее до комфортных 26%. В настоящее время ученые измеряли показатели здоровья кораллов.

Начальная реакция на самую высокую температуру в обеих группах кораллов была одинаковой. Однако после того, как температуру воды вернули к нормальной, обработанные пробиотиками коралловые полипы значительно быстрее восстановились. Если выживаемость в контрольной группе составила в среднем 60%, то в экспериментальной, к которой применили бактериальный раствор, достигла 100%.

Опыты показывают, что бактерии связаны с меньшими негативными последствиями теплового стресса у коралловых полипов. В частности, с более низкой экспрессией генов, вовлеченных в программируемой клеточной смерти, и с высшей экспрессией отвечающих за устойчивость к высоким температурам. Ученые предполагают, что можно было бы применять такие пробиотики для профилактической обработки кораллов за несколько недель до предполагаемого потепления, чтобы защитить их от последствий высокой температуры.

ß

Разрушенная 2020 комета ATLAS оказалась частью кометы 1844

Астрономы выяснили, что Долгопериодическая комета C / 2019 Y4 (ATLAS), которая разрушилась в апреле прошлого года до того, как мы ее успели увидеть, шла тем же путем, что и комета, замеченная 1844.

Причем по мнению ученых, и тогда это был лишь обломок, целой комета проходившей мимо более пять тысяч лет назад. Статью исследователи опубликовали в The Astronomical Journal. 28 декабря 2019 система по поиску опасных для Земли космических тел (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) зафиксировала долгопериодические комету C / 2019 Y4 или ATLAS. По подсчетам, ее период обращения — 5476, а отдаленная от Солнца точка, афелий, находится на расстоянии 621 астрономической единицы. С февраля по март комета становилась ярче и астрономы ожидали ее перигелий, то есть прохождения ближе всего к Солнцу, в мае. Однако, уже за два месяца до того, как она могла бы претендовать на звание самой яркой кометы за последние семь лет, на подлете к Солнцу, она начала разваливаться. Явные признаки распада были впервые отмечены в начале апреля и до мая наблюдения показали длительную фрагментацию — «Хаббл» смотрел за распадом ее ядра буквально онлайн. Затем ученые нашли свидетельства появления обломков еще 23 марта 2020, которые отслеживались до 17 апреля.

В общем распад ядра кометы является обычным концом. Большинство мелких комет размером менее километра обычно заканчивают свой путь превращением в облако пыли. Большие же небесные тела оставляют после себя несколько активных фрагментов, которые можно еще долго отдельно наблюдать. В ATLAS таких было 25−30, например. Орбиты этих фрагментов имеют ту же орбиту, что и их родительское тело, поэтому их сложно «породнить» и идентифицировать. Однако, как расщепление и дезинтеграция комет является обычным явлением, найти родителей обломков долгопериодических комет удалось лишь дважды — для семейства околосолнечных комет Крейца являющимися более четырех тысяч известных фрагментов, а также для группы обломков Liller, Tabur, SWAN.

Сами обломки также подвержены распаду, например, известно, что многие кометы Крейца распадаются незадолго до их перигелия 0,005 астрономических единиц. Впрочем, до сих пор никто не распадался за одну астрономическую единицу перед перигелием, учитывая, что уцелевшие фрагменты должны преимущественно содержать наиболее упругие компоненты, которые уже подвергались интенсивному нагреванию в перигелии, по крайней мере, один раз раньше. То есть по мнению астрономов, очень маловероятно, что обломки распадутся до достижения сопоставимого уровня нагрева. Поэтому случай кометы ATLAS особенно интересен ввиду того, что она и сама является обломком, который распался задолго до перигелия.

Как мы упоминали, ATLAS нашли еще 2019 — тогда же отметили удивительное сходство ее орбиты с другой долгопериодические кометой C / 1844 Y1, которая пролетала мимо 1844 года. Дальнейшие исследования подтвердили идею о том, что эти две кометы являются родственниками. Однако, Большая комета 1844 не является родительским телом — она сама обломок большей кометы, которая, вероятно, раскололась во время своего последнего прохождения перигелия около пяти тысяч лет назад. В этой работе астрономы выделили два кластера фрагментов, образованных в результате первичного события разрушения: они имеют одинаковую интегральную яркость, но различное эволюционное поведение. Например, C / 2019 Y4-A гораздо меньше и демонстрирует признаки значительной потери массы — на снимках «Хаббла» видно, как он распался всего через несколько дней, пока C / 2019 Y4-B на это понадобились недели.

Так ученые разработали две теории о причинах разрушения ядра кометы. Первая говорит о том, что комету могло просто сильно «раскрутить» в полете, что ускорило разрушение. Вторая предполагает, что обломки содержат много подповерхностного льда, быстро сублимированного и дало ядру разрушиться. В пользу этого свидетельствует значительное посинения кометы, которое наблюдалось незадолго до ее распада в результате высвобождения большого количества газа. По мнению исследователей, комета ATLAS состоит из богатой льдом внутренней части, которая раскололась еще во время предыдущего перигелия. Это говорит о том, что кометы диаметром до нескольких километров все еще могут обладать сложной неоднородной внутренней структурой, которая может защитить лед от интенсивного солнечного нагрева.

ß

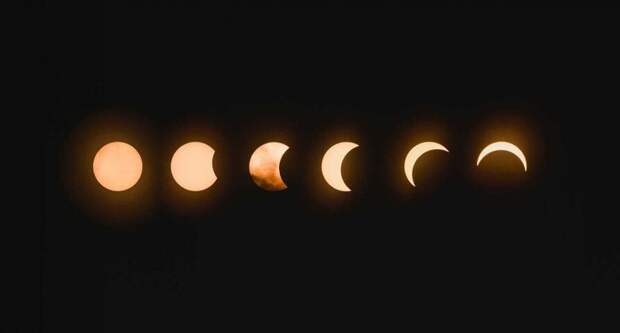

Ухудшение сна в связи с фазами Луны сильнее проявились у мужчин

Шведские ученые исследовали связь между качеством сна и фазами Луны. Исследование показало, что во время растущей Луны сон может ухудшаться.

Хотя эта связь наблюдается у обоих полов, он является более выраженным для мужчин. Результаты опубликованы в журнале Science of the Total Environment. Люди часто связывают лунные фазы с плохим настроением или неудачами. Хотя эти идеи звучат ненаучно, исследования показывают, что цикл Луны влияет на самочувствие. В частности, качество и продолжительность сна может зависеть от того, в какой фазе находится Луна. В одном из исследований сон респондентов контролировался с помощью фитнес-трекера в течение всего лунного цикла. Было обнаружено, что перед полной Луной у участников короче сон и позже засыпают. Такие же результаты были получены в эксперименте с использованием специального оборудования для диагностики сна (полисомнограф), в котором принимали участие только мужчины. Результаты неоднозначны. Другие исследования проведенные на базе Института психиатрии Макса Планка не нашли никакой связи между сном и фазами Луны.

Ученые Упсальского университета решили провести масштабное исследование сна и месячного цикла, учитывая факторы, которые потенциально могли повлиять на надежность предыдущих результатов. Представленные исследования имели ряд недостатков. Некоторые из них не принимали во внимание наличие бессонницы и других нарушений, и использовали для анализа данных только продолжительность сна, пренебрегая другими показателями. Также, прошедшие исследования не анализировали роль пола в связи между сном и фазами Луны.

В течение семнадцати лет исследовательской группой было собрано физиологические данные полученные во время сна более чем восьмисот человек. Первое исследование началось в 2001 году. В нем приняли участие 338 женщин. Девять лет спустя была включена дополнительная выборка: 154 женщины. В 2016—2018 году гипотеза была протестирована на выборке из 360 мужчин. Каждый респондент прошел процедуру полисомнографии, которая включала сбор данных в течение целой ночи. Полисомнография проводилась с помощью портативного регистратора физиологических сигналов. Медицинские работники подсоединяли датчики, которые измеряли непрерывную электроэнцефалограмму, кардиограмму, различные показатели дыхания, положения тела, мышечную активность и т. д. Половина респондентов участвовала в исследовании во время фазы новой Луны, другая половина — во время фазы убывающей Луны. В анализе данных также учитывались такие факторы как возраст, время года и проблемы со сном (бессонница). Для фазы новолуния был характерен короткий и менее эффективный сон. В среднем женщины спали на 12 минут меньше, а мужчины на 20 минут. Также, мужчины тратили больше времени на засыпание. У женщин этот показатель был одинаков в обеих группах.

Одним из наиболее вероятных объяснений этого явления влияние света на наш сон. Наличие света в спальнях нарушает секрецию мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна-бодрствования. С ростом Луна отражает все больше света, поэтому, вероятие всего люди спят в менее затемненных помещениях, что может приводить к худшему качеству сна. Также месячный цикл влияет на разницу в гравитации в ночное время, что, в свою очередь, может влиять на сон. Однако, учитывая то, что влияние гравитации на сон минимальный, эта гипотеза уступает первой как менее вероятной. Кроме того, принимая во внимание предыдущие исследования, как для периода полной Луны, так и для расстройств сна характерен повышенный уровень кортизола и пониженный уровень тестостерона. Таким образом, гормональные изменения могут быть одним из косвенных факторов, связывающих фазы Луны и сон.

Хотя данное исследование показывает, что связь между циклом Луны и сном существует, природа этой связи пока неизвестна. Будущие исследования должны выяснить изменение фазы вызывающие проблемы со сном. В любом случае эти результаты важны для понимания факторов от которых может зависеть качество сна. Кроме того, они проливают свет на потенциальные причины циклических расстройств сна.

ß

Ученые определили новую трехстороннюю модель японского геномного происхождения

Давняя гипотеза предполагала, что население материковой Японии имеет двойное происхождение от местных охотников-собирателей-рыболовов дзёмон, которые населяли Японский архипелаг примерно от 16000 до 3000 лет назад, и последовавших за ними фермеров Яёи, которые мигрировали с азиатского континента и жили в Японии примерно с 900 г. до н.э. до 300 г. н.э.

В новом исследовании ученые из Японии и Ирландии определили более поздний приток восточноазиатских предков во времена императорского периода Кофуна, который длился примерно с 300 по 700 год н.э.

Исследователи обнаружили, что у дзёмон сохранялась небольшая эффективная численность населения около 1000 в течение нескольких тысячелетий, с глубоким расхождением с континентальным населением, датируемым 20 000−15 000 лет назад — периодом, когда Япония стала более географически изолированной. из-за повышения уровня моря.

«Исследователи изучают все больше и больше о культурах периодов Дзёмон, Яёй и Кофун по мере того, как появляется все больше и больше древних артефактов, но до нашего исследования мы относительно мало знали о генетическом происхождении и влиянии сельскохозяйственного перехода и более позднего состояния — этап формирования», — сказал профессор Шигеки Накагоме, исследователь из медицинской школы Тринити-колледжа в Дублине.

«Японский архипелаг — особенно интересная часть мира для исследования с использованием временных рядов древних образцов, учитывая его исключительную предысторию давней преемственности, за которой следовали быстрые культурные преобразования», — сказал соавтор, профессор Дэн Брэдли, исследователь из Школы генетики и микробиологии в Тринити-колледже Дублина.

«Наш анализ однозначно показывает, что это генетически отличная популяция с необычайно высокой аффинностью между всеми отобранными особями — даже теми, которые различаются по возрасту на тысячи лет и были раскопаны в местах на разных островах».

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о длительном периоде изоляции от остального континента».

ß

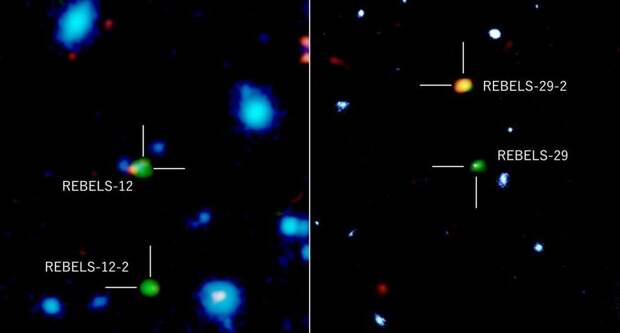

Астрономы разглядели за пылевыми облаками скрытые галактики

Астрономы, работающие на Большом субмиллиметровом массиве радиотелескопов атаками (ALMA), недавно сообщили про открытие двух галактик, которым несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Интересно, что ранее эти галактики не замечали за большого количества межгалактической пыли, которая закрывала их от нас. Увидеть их помогло недавнее исследование неба в ультрафиолетовом диапазоне, результаты которого опубликованы в Nature. Чем дальше от нас находится галактика, тем сильнее смещены в красную сторону линии ее спектра. Это явление называется красным смещением и выражается величиной z. Чем больше z, тем дальше от нас находится галактика, и тем в более давнее время мы ее видим. Особенно ученых интересуют галактики с z от 6,4 до 15. Такое красное смещение соответствует расстоянию от 12,9 до 13,2 миллиарда световых лет и периода в истории Вселенной, который называется эпохой реионизации. Именно в этот период во Вселенной зажглись первые звезды и галактики.

Наблюдая за галактиками с большим красным смещением в различных диапазонах можно узнать, какое количество звезд образовывалась в них ежегодно в те давние времена. Однако расстояние в несколько миллиардов световых лет означает, что для луча света вероятность встретить на своем пути скопления межзвездной пыли очень велика. Пыль очень хорошо поглощает излучение видимой и инфракрасной частей спектра. Поэтому у ученых давно было подозрение, что часть молодых галактик мы просто не видели. Как, например, REBELS-12−2 и REBELS-29−2, которые нашли исследователи из Технологического университета Свинбурну и Сиднейской обсерватории.

Массив радиотелескопов в пустыне Атакама, известный как ALMA как нельзя лучше подходит для изучения галактик с z6 в ультрафиолетовом диапазоне. Программа получила название Reionization-Era Bright Emition Lane Survay или REBELS. Для исследования астрономы отобрали 40 ярких в ультрафиолетовом диапазоне галактик. Для каждой из этих галактик были получены спектрограммы в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах.

В двух галактик REBELS-12 и REBELS-29 в ультрафиолетовом спектре возникали дополнительные эмиссионные линии. В инфракрасном и оптическом диапазонах ничего подобного не было. Ученые проанализировали первичные данные, поступавшие с антенн ALMA, и установили, что источником этих дополнительных эмиссионных линий есть участки космоса рядом с галактиками, которые на всех снимках выглядели пустым местом. Однако в ультрафиолетовом диапазоне с этих участков поступало интенсивное излучение, что было сравнимо с излучением от галактики. Ученые поняли, что имеют дело с двумя галактиками, которые полностью скрыты за облаками космической пыли. При этом красное смещение в этих галактиках составляет 6,4 и 7,8, то есть мы видим их такими, какими они были в конце эры реионизации, примерно 13000000000 лет назад.

Свежие комментарии