SPQR | Древний Рим и Древний Мир

Как выглядели галлы?

Галлы, они же кельты, в античности жили на территории современной Франции, Бельгии, Германии и севера Италии. В греческих текстах первое упоминание о них встречается у историка Гекатея Милетского, жившего в VI веке до н.э. Римляне столкнулись с этим народом в начале IV века до н.

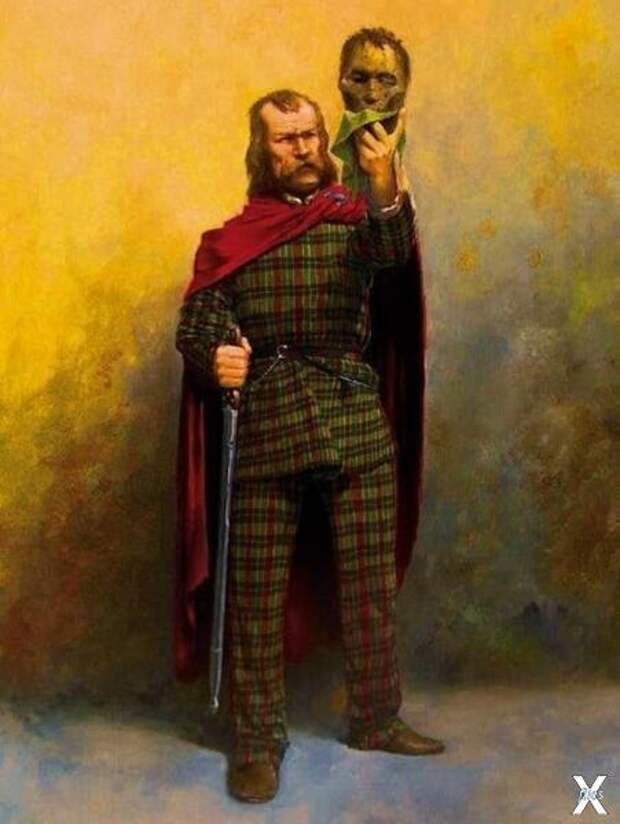

э., когда одно из галльских племён напало на этрусский город Клузий. Римляне сперва хотели помирить врагов, но потерпели неудачу. Тогда они приняли участие в бою на стороне жителей Клузия. Разозлённые галлы разбили римскую армию, а сам Рим сожгли. Горожане укрылись на капитолийском холме, чтобы вернуться в родной город им пришлось заплатить большую сумму золотом...С тех самых пор войны галлов с римлянами не прекращались вплоть до Великого переселения народов. Какими же были эти воинственные северные соседи римлян? Все античные историки, как римские, так и греческие, подчёркивают воинственность и свирепость галлов. Живший в I в. до н.э. Диодор Сицилийский, к примеру, писал о них так: «Выстроившись к бою, галлы имеют обыкновение выходить перед строем и вызывать храбрейших из противников на поединок, потрясая оружием и устрашая врагов. Убитым врагам они отрубают головы и вешают их на шеи своих коней, а окровавленные доспехи врагов передают слугам и увозят военную добычу, распевая боевые песни и победный гимн».

Великий греческий географ Страбон писал о наиболее поразившем его галльском обычае: «К их глупости присоединяется ещё варварский и экзотический обычай, свойственный большинству северных народов, возвращаясь после битвы, вешать головы врагов на шеи лошадям и, доставив эти трофеи домой, прибивать их гвоздями напоказ перед входом в дом.

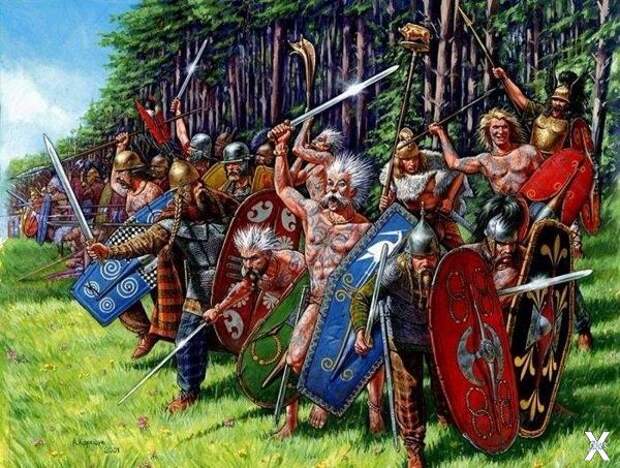

Вместе с тем, тот же Страбон замечает: «Всё племя, теперь называемое галльским... помешано на войне, отличается отвагой и быстро бросается в бой; впрочем, оно простодушно и незлобиво. Галлы легко собираются вместе в большом числе, так как отличаются прямодушием и всегда сочувствуют страданиям тех своих близких, кому, по их мнению, чинят несправедливость». Внешность галлов описывается греками и римлянами в одних и тех же выражениях. По словам античных писателей, галлы высоки ростом, светлокожи, блондины или рыжеволосые. Их глаза голубого либо серого цвета.

Галлы, в отличие от других варваров, считались народом чистоплотным. Они умели варить мыло и часто мыли голову и тело. Некоторые галлы брили бороду (остальные её просто подкорачивали), но усы отпускали, и у галльских вождей они могли достигать невероятной длины. Диодор пишет о галльском обычае смачивать длинные волосы известковой водой и зачёсывать их назад на манер лошадиной гривы. Получалась торчащая во все стороны жесткая шевелюра, визуально добавлявшая рост и так от природы высоким галлам, что делало их внешность ещё более устрашающей в бою.

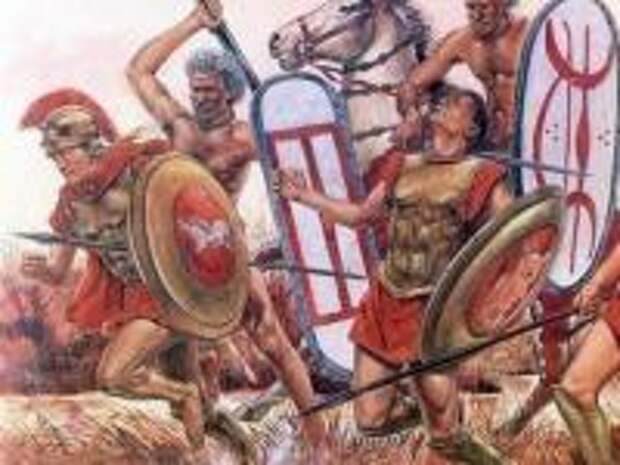

На битву, по сведениям тех же авторов, галлы выходили полуголыми. Но при этом они надевали все украшения, включая золотые цепи, кольца и ожерелья. На обнажённое тело перед боем наносился цветной узор. Единственный предмет одежды, который галльский воин обычно не снимал перед сражением — широкие шаровары.

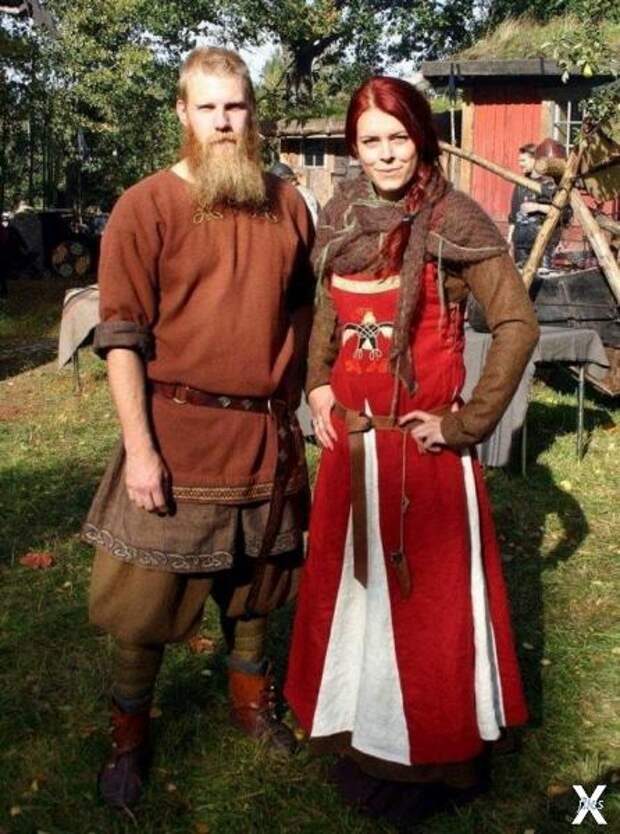

В мирное время галлы носили камзол с длинными рукавами, а поверх него короткий плащ. Впрочем, разновидностей галльской верхней одежды было много — к примеру, длинный халат «каракалла», который любил надевать римский император Септимий Бассиан. Он даже получил прозвище в честь этого предмета одежды, под которым и вошёл в историю. Римляне также хорошо знали и сами порой носили обувь на деревянной подошве, которую они так и называли gallicae (то есть «галльская»).

Галлы любили не только разнообразные украшения и драгоценности, но и яркие ткани, в особенности украшенные различными узорами. Например, в клетку — такая ткань получила распространение в Европе за пару тысячелетий до того, как стала отличительным признаком шотландцев. Одежда в основном делалась из шерсти — для пастушеских племён она более доступна, чем растительное волокно. К тому же в ней теплее, что было важно для народа, населявшего всю Европу вплоть до её северного побережья.

=0=0=

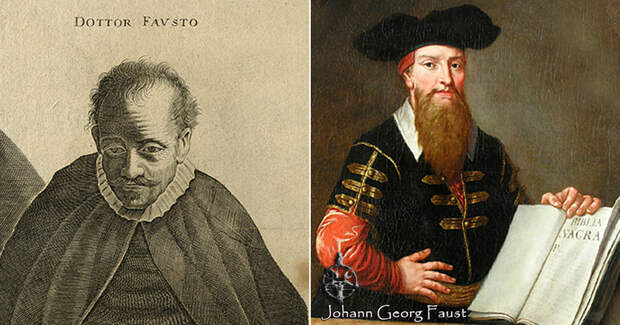

Доктор Фауст — кто он?

Несмотря на то, что имя Фауста обросло огромным количеством легенд и мифов, как устных, так и литературных, такой человек существовал в реальной жизни. Был ли Фауст могущественным колдуном, продавшим душу дьяволу, или просто шарлатаном? Данные о жизни исторического Фауста крайне скудны.

Он родился, по-видимому, около 1480 года в городе Книттлинген. Впоследствии при посредстве Франца фон Зиккингена он получил место учителя в Крейцнахе, но вынужден был бежать оттуда из-за преследований своих сограждан.

В качестве чернокнижника и астролога он разъезжал по Европе, выдавая себя за великого учёного. В 1507 году алхимик и философ Тритемий в своем послании Иоганну Вирдунгу, придворному астрологу курфюстра Пфальцского писал:

Говорят, что магистр Георгий Сабелликус, Фауст-младший, кладезь некромантии, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и преуспевающий гидромант, утверждал, что чудеса, которые творил Христос, не так уж удивительны, и что он сам в состоянии повторить все это. Тем временем освободилось место преподавателя, и он был назначен на должность по протекции Франца фон Зиккингена.

Письмо Тритемия интересно не только упоминанием Фауста и сравнением его деяний с деяниями Христа, но и тем, что покровителем его названа одна из могущественных личностей того времени, лидер «Вольных рыцарей», поднявших восстание против папы и епископов.

Поразительно и то, что Франц фон Зиккинген станет одним из основных персонажей драматической поэмы «Гец фон Берлихинген», написанной главным литературным отцом Фауста — Иоганном Вольфгангом Гете. Кроме того, в письме названо и полное имя Фауста — Георгий Сабелликус.

Если покопаться в документах того периода, то можно встретить упоминание Георгия не раз, притом опять в том же сочетании с именем Фауст. Некто Конрад Муциан Руф утверждал, что встречал его, слышал как тот «разглагольствовал на постоялом дворе», и что он показался ему «просто хвастуном и глупцом».

В бухгалтерской книге епископа города Бамберга есть запись о выплате гонорара за гороскоп «философу доктору Фаусту». Далее, перепись в Ингольштате зафиксировала присутствие «доктора Йорга (Георга) Фауста фон Хайделеберга», который был выслан из города. В записи говорится, что упомянутый доктор Фауст перед высылкой якобы утверждал, что он является рыцарем ордена Святого Иоанна и главой одного из отделений ордена из Каринтии — славянской провинции Австрии.

Кроме того, существуют свидетельства горожан, что он выступал с астрологическими прогнозами и предсказывал рождение пророков. Притом, в их воспоминаниях он назван Георгием Фаустом Хельмштедтским, то есть из местечка Хельмштедт. Просматривая же записи Гейдельбергского университета, без труда можно найти студента, получившего степень магистра, который приехал на учебу из указанного места и носил такое же имя.

Далее путь Фауста не теряется в дебрях истории и не пропадает в пустыне времени, как это бывает почти со всеми персонажами Средневековья. Спустя четыре года после его прогнозов о пророках, он всплывает в Нюрнберге. В муниципальной книге твердой рукой бургомистра записано:

Доктору Фаусту, известному содомиту и знатоку черной магии в охранной грамоте отказать.

Очень показательная запись. Совершенно спокойно упоминается наравне с тем, что он содомит, то, что он еще и черный маг. Не с визгом и криками «На костер!», а просто сухим языком с резолюцией «в охранной грамоте отказать».

Спустя два года появляются новые документы по расследованию восстания в Мюнстере, когда город был захвачен сектантами, объявившими город сей Новым Иерусалимом и вождя своего — Царем Сиона. Местные князья восстание подавили и протоколировали весь следственный процесс по данному делу. Тут-то и всплывает опять вездесущий доктор Фауст, но без всякой его связи с восстанием или с какими-либо потусторонними силами. Всего одна фраза: «Философ Фауст попал в точку, поскольку у нас выдался плохой год».

Очевидно, реально существовавший Фауст обладал поразительной способностью выживать и приспосабливаться, так как всякий раз, пережив позор и поражение, снова всплывал на поверхность. С блаженной беспечностью он раздавал направо и налево визитные карточки следующего содержания:

Великий медиум, второй среди магов, астролог и хиромант, гадает на огне, по воде и воздуху.

В 1536 году, по крайней мере, два знаменитых клиента попытались с его помощью заглянуть в будущее. Сенатор из Вюрцбурга пожелал получить астрологическое предсказание по поводу исхода войны Карла V с французским королем, а немецкий искатель приключений, отправлявшийся в Южную Америку на поиски Эльдорадо, пытался выяснить шансы на успех своей экспедиции.

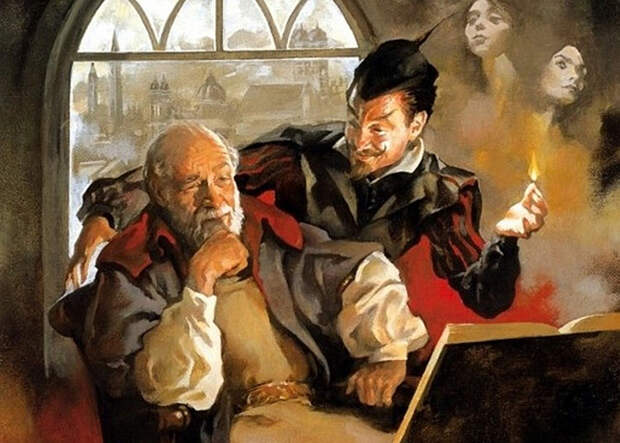

В 1540 году поздней осенней ночью небольшую гостиницу в Вюртемберге сотряс грохот падающей мебели и топот ног, сменившиеся душераздирающими воплями. Позже местные жители утверждали, что в эту страшную ночь разразилась буря при ясном небе, из печной трубы гостиницы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, а ставни и двери в ней начали хлопать сами по себе.

Крики, стоны, непонятные звуки продолжались не менее двух часов. Только под утро перепуганные хозяин и прислуга осмелились проникнуть в номер, откуда это все доносилось. На полу комнаты среди обломков мебели лежало скорченное тело человека. Оно было покрыто чудовищными кровоподтеками, ссадинами, один глаз был выколот, шея и ребра переломаны. Это был обезображенный труп доктора Иоганна Фауста. Горожане утверждали, что шею доктору сломал демон Мефистофель, с которым он заключил договор на 24 года. По истечении срока демон убил Фауста и обрек его душу на вечное проклятие.

Из Германии слава Фауста стала распространяться со скоростью лесного пожара, отчасти благодаря публикации сборника довольно примитивно изложенных легенд под названием «История о докторе Фаусте» (1587 год). К преданиям добавилось также несколько бесхитростных юмористических сцен, в которых мишенью для насмешек служили одураченные Фаустом люди.

Тем не менее, отдельные отрывки, вроде описания вечных мук в аду, обладали силой истинного убеждения, а изображение Мефистофеля как злейшего врага рода человеческого и Фауста как смертельно перепуганного грешника безошибочно действовало на публику, задевая чувствительные струны читателей.

В течение следующего столетия появились еще два новых, переработанных издания книги, которые пользовались не меньшим успехом. Между тем не утратила силы и устная традиция рассказов об удивительных способностях колдуна. Его союз с сатаной, судя по этим рассказам, проявлялся даже в повседневной жизни. Так, стоило Фаусту постучать по простому деревянному столу, и оттуда начинал бить фонтан вина, или по его приказу в разгар зимы появлялась свежая земляника.

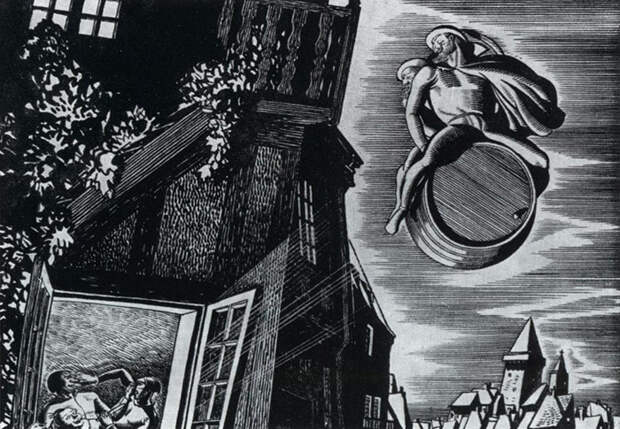

В одной легенде сильно проголодавшийся колдун проглотил целую лошадь с телегой и сеном. Когда ему наскучила жаркое лето, темные силы насыпали снега, чтобы он мог покататься на санях. Рассказывали также, что однажды ночью в кабачке во время пьяного разгула Фауст заметил четырех дюжих мужиков, пытавшихся выкатить из погреба тяжеленную бочку.

«Что за дураки! — вскричал он. — Да я один могу это сделать!» На глазах у оторопевших от изумления посетителей и трактирщика колдун спустился по лестнице, сел верхом на бочку и с триумфом въехал вверх по ступенькам прямо в зал.

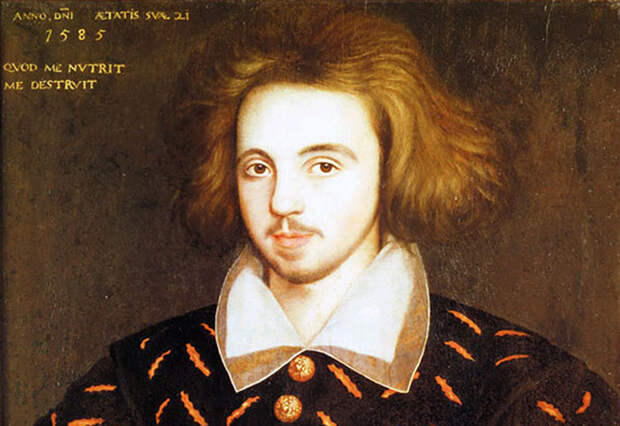

Первым легенду о докторе Фаусте в литературном творчестве использовал английский драматург Кристофер Марло. В 1592 году он написал «Трагическую историю жизни и смерти доктора Фауста», где его персонаж представлен в виде мощного эпического героя, обуреваемого жаждой знаний и желающего донести их свет до людей.

Кристофер Марло

Драма Марло соединяла смешное и серьезное, а современное британское общество подвергалось в ней суровой критике. Фауст Марло — не просто шут или орудие дьявола, он прибегает к помощи сатаны, чтобы исследовать границы человеческого опыта. Сам Фауст погибал, не выдержав осуждения сограждан, которые не приняли его дерзновенных порывов овладеть вселенским знанием.

Самым известным произведением XX века, посвященном легендарному персонажу, стал роман немецкого писателя Томаса Манна «Доктор Фаустус». Этим именем романист нарек гениального композитора Адриана Леверкюна, который заключил сделку с дьяволом ради того, чтобы создать музыку, способную оставить выдающийся след в национальной культуре.

Так откуда же взялась так хорошо всем известная притча о связи Фауста с сатаной? Слухи о договоре между доктором и дьяволом исходят главным образом от Мартина Лютера. Еще когда жив был реальный Георгий Фауст, Лютер выступил с заявлениями, в которых доктор и чернокнижник был объявлен пособником потусторонних сил. Именно опираясь на это обвинение, и разгулялись литераторы.

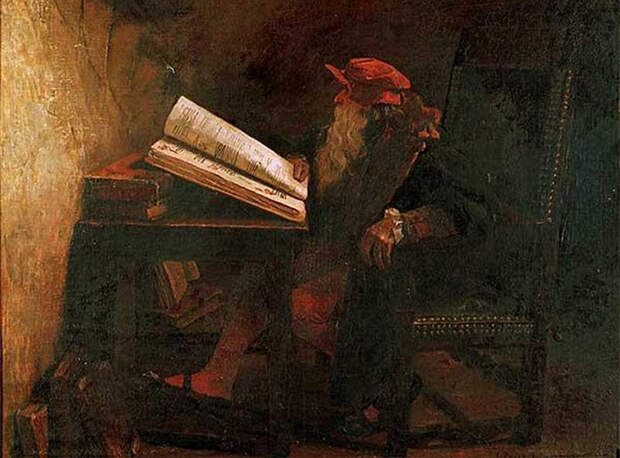

Мартин Лютер

Однако с чего это великий реформатор Мартин Лютер вдруг обратил свое внимание на незаметного и обыденного мелкого шарлатана и колдуна? Для Лютера такие алхимики и апологеты магии как Фичино, Пико делла Мирандола, Рейхлин, Агриппа были вершинами, замахнуться на которые он и помыслить не мог.

Тем более в народе и высших кругах бытовало упорное мнение, что их владение природной магией позволяет им беспрепятственно устранять любую преграду и тем более любого человека, стоящего на пути. И тогда Лютер обрушился на Фауста со всем жаром своего пропагандистского мастерства:

Симон Волхв пытался взлететь на небеса, но молитва Петра заставила его упасть… Фауст попытался проделать то же самое в Венеции. Но он был с силой брошен на землю.

Понятно, что никогда Фауст не летал и на землю сброшен не был, но в умах народа он уже был причислен к пособникам дьявола. Имя его Георгий забылось и было заменено на Иоганн.

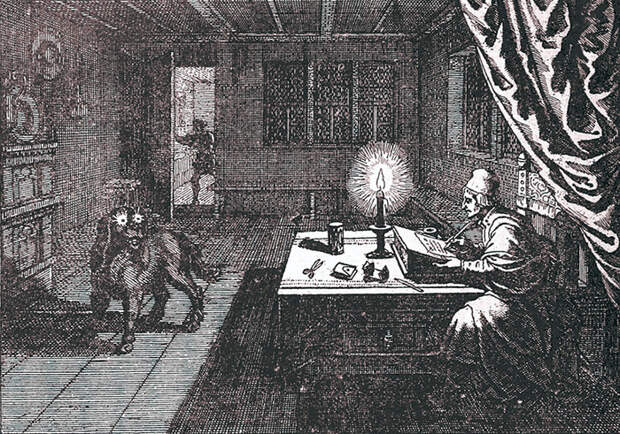

Наибольший вклад в создание образа Фауста как великого ученика дьявола внес любимый соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон, главный идеолог Реформации. Он написал биографию Иоганна Фауста, получившую такую популярность, что этот бестселлер переиздавался в то время девять раз. По сюжету Фауста постоянно сопровождал злой дух Мефистофель, но был он не бестелесным, а представал в облике черной собаки.

Так в чем же причина ненависти к нему Лютера и его окружения? Почему отринут и обвинен во всех смертных грехах обыкновенный черный маг Фауст? Почему острие пропаганды направлено на него как на типичного представителя мистических сил и магических обществ Средневековья?

Причиной проклятия становится вовсе не договор с сатаной и не жажда власти. В любой истории о докторе Фаусте, включая наиболее поздний вариант Гете, основным побудительным мотивом главного героя является жажда знаний. Именно эта жажда и ставит на нем клеймо «грешника» и именно она является причиной для осуждения. Ведь с точки зрения эпохи Возрождения, эпохи перехода мистической цивилизации в реалистическую, желание познавать, по сути, было греховным.

Филипп Меланхтон

Это действительно дьявольская потребность, так как знание в эпоху рационализма должно быть не проникновением в гармонию космоса, а ограниченным набором символов и понятий, который предлагает власть.

Какие же фигуры того времени представляли реальную угрозу для приходящей Реформации, несущей с собой приземленную философию рацио? Во-первых, это Тритемий, автор нашумевшей в то время книги «Стенография», в которой подробно рассматривались способы и методы телепатии.

О телепатии все вскоре благополучно забыли, но книга все равно осталась основой криптографии, неким пособием для шпионов в части тайнописи, быстрого изучения иностранных языков и «многих других предметов, не подлежащих публичному обсуждению». Работы же Тритеми по магии и алхимии до сих пор остались непревзойденными.

Другими мишенями протестантов были те, кто своей практической деятельностью опровергал рационализм Мартина Лютера — Пико дела Мирандола, Агриппа и Парацельс. Именно против них и было направлено оружие проповедей Лютера и Меланхтона в виде осуждения доктора Фауста.

Однако, видимо, не так прост оказался пособник дьявола и друг черной собаки Мефистофель, о жизни и грехопадении которого написаны сотни страниц. И высшую сатисфакцию Фауст получил благодаря тому, что стал прототипом бессмертного произведения Гете, где он — положительный герой.

Разочаровавшись в науке и интеллектуальных исканиях, он готов отдать душу дьяволу за одно лишь мгновение такого опыта, который принесет ему полное удовлетворение. «Низкие» удовольствия не в состоянии насытить душу Фауста, смысл жизни он находит в верной любви простой девушки, которую он соблазнил и покинул.

Окончательное спасение, однако, даровано Фаусту потому, что он стремится к созданию лучшего общества для всего человечества. Таким образом, Гете утверждает, что человек может достичь добродетели и душевного величия, несмотря на присущее его натуре зло.

Гектор Берлиоз сочинил драматическую кантату «Осуждение Фауста», до сих пор исполняемую на оперной сцене, а «Фауст» Шарля Гуно (1818-1893 годы) стал одной из самых любимых зрителями опер всех времен.

В России легенде о Фаусте отдал дань А.С. Пушкин в своей замечательной «Сцене из Фауста». С творением русского гения познакомился Гете и послал в дар Пушкину свое перо, которым писал «Фауста». Отзвуки гётевского «Фауста» встречаются в «Дон-Жуане» А.К. Толстого и в рассказе в письмах «Фауст» И.С. Тургенева.

Почему же убийство жалкого шарлатана привлекло внимание столь большого числа гениальных художников? Почему их произведения остаются популярными и по сей день?

Возможно, ответ содержится в надписи на мемориальной доске гостиницы в Вюртемберге, где сказано, что Фауст, пусть и осужденный в итоге на вечные муки, целых 24 года наслаждался властью и удовольствиями, даруемыми запретным знанием сатанинских тайн. Запретным, но столь соблазнительным.

=0=0=

Как гигантское цунами превратило Англию в остров

Когда-то в Северном море была земля с мягким климатом и богатой фауной - Доггерленд. Она соединяла восточную часть сегодняшней Англии с европейским континентом. Но около 8000 лет назад эту землю со всеми ее обитателями постигла ужасная катастрофа. Гигантские цунами и последующее таяние ледников превратили Британию в остров. Долгое время ученые предполагали, что цунами, вызванное оползнем Стурегга 8000 лет назад, окончательно затопило массив Доггерленд в Северном море. Но новые анализы буровых кернов говорят, что возможен и другой сценарий событий...

Это напоминает одну из версий легенды о знаменитой Атлантиде: посередине моря был большой остров. Благодаря мягкому климату и пологому рельефу жителям жилось там легко. Им было одинаково удобно пользоваться дарами моря и добывать пищу на холмистых равнинах в глубине острова.

Эта земля называлась Доггерленд. Она занимала обширные части нынешнего Северного моря. Но приблизительно 8000 лет назад на нее обрушилась апокалиптическая катастрофа. Остров, по размеру равный Мекленбургу-Передней Померании, исчез в море (площадь земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания составляет 23 293 км² - прим. ред.).

Как это произошло, вот уже несколько лет пытается выяснить группа британских ученых из Университета Брэдфорда. При этом они исследуют и так называемый «оползень Стурегга», вызвавший около 8000 лет назад гигантское цунами. Недавно ученые изложили предварительные итоги своей работы в специализированном журнале Geosciences.

Ученые проанализировали буровые керны, а также результаты гидролокационного картирования морского дна и пробы грунта, поднятые исследовательским судном с морского дна недалеко от восточного побережья Англии. Обнаруженные в осадочной породе фрагменты растений и животных позволили, с одной стороны, создать представление о географии Доггерленда, а с другой стороны — довольно точно определить их возраст.

Судя по всему, это был зеленый холмистый ландшафт c обширными равнинами, плодородной землей, широкими реками и озерами, которые после окончания последнего — так называемого Вислинского — оледенения около 15 тысяч лет назад возникли в засушливых регионах на юге. Реки Эмс, Эльба и Рейн текли в то время совершенно иначе, чем сегодня. Темза впадала не в Северное море, а в Рейн, который в свою очередь в районе современной Бретани впадал в Атлантической океан. Широкий перешеек соединял Англию с европейским континентом.

Доггерленд также сначала не был островом. Но вода тающих ледников постепенно покрывала все новые части суши, и в итоге эта земля оказалась окруженной морем. Анализы цветочной пыльцы, обнаруженной в буровых кернах, показали, что характерная для ледникового периода тундровая растительность в Доггерленде уже давно сменилась смешанными лесами, где обитали не только олени, но и такие крупные млекопитающие, как шерстистые носороги, туры и кабаны. Вот почему Доггерленд был прекрасным местом для охотников и собирателей Среднего палеолита.

Но приблизительно в 6200 году до н.э. этот зеленый рай постигла гигантская катастрофа. Около 450 квадратных километров континентального шельфа Стурегга у побережья современной Норвегии отломились на глубине от 150 до 400 метров. Как пишет историк культуры Линда Мария Кольбау, 1780 кубических километров осадочного грунта, горной породы и обломков скал в несколько этапов сползли в глубины моря на участке протяжённостью в 200 километров.

Это вызвало ряд цунами, прокатившихся по обширным территориям Северного и Норвежского морей и дошедших даже до побережья Гренландии. Геологические отложения свидетельствуют, что высота волн достигала 10-12 метров, а на Фарёрских и Шетландских островах — даже 20 метров. При этом, как предполагалось до сих пор, вода перелилась через Доггерленд и смыла все живое с его поверхности.

Но теперь ученые из Брэдфорда и их коллеги намереваются опровергнуть этот сценарий. Следы осадочных пород в юго-западной части Доггерленда свидетельствуют скорее о том, что цунами затопило не весь остров. Вероятно, натиск цунами сдержили леса и рельеф местности.

«Собранные нами данные говорят, что сначала ландшафт оправился от наводнения. То есть, окончательное исчезновение Доггерленда произошло лишь спустя некоторое время после стуреггского оползня», — говорит участник исследования Винсент Гаффни из университета Брэдфорда. Анализы показывают, что над хаотичным слоем породы, оставленным цунами, есть следы новой флоры и фауны.

По оценкам ученых, стуреггская катастрофа в одночасье уничтожила около четверти жителей Доггерленда. Остальные уцелели, но условия их жизни значительно ухудшились. Отступившее море опустошило обширные части острова и привело к их засолению. Обширные территории превратились в болота. Исчезли многочисленные леса, а с ними и животные.

Остатки раковин и деревьев в буровых кернах свидетельствуют о катастрофе. Но верхние слои грунта говорят о том, что жизнь на острове продолжалась еще несколько столетий. Какова она была, сказать трудно — сохранилось слишком мало археологических следов поселений. Скелеты, найденные в соседней Ютландии, позволяют лишь сделать вывод, что борьба за все более скудные жизненные ресурсы в конце мезолита велась уже насильственными методами.

В результате таяния последних больших ледников уровень воды около 5500 года до н.э. поднялся настолько, что последние части Доггерленда были затоплены водой. От него остались лишь скалы Хельголанда. А Англия, утратив последний перешеек, прекратилась в остров.

=0=0=

Впервые Россия будет председательствовать в Совете Европы

В ближайшие полгода Россия будет возглавлять Комитет министров Совета Европы. Официальная передача полномочий от Румынии к России состоится сегодня на сессии в Страсбурге.

Россия возглавит руководящий центр этой авторитетной международной организации впервые в истории, причем это совпало с десятилетием вступления РФ в Совет Европы.

На сессии в Страсбурге глав МИД РФ Сергей Лавров примет на себя обязанности председателя Комитета министров и сегодня же представит российскую программу действий "К единой Европе без разделительных линий".

Ранее министр иностранных дел РФ заверил, что революционных изменений в политике Совета Европы ждать не надо. Будут развиваться все приоритетные направления, включая обеспечение прав человека и развитие гражданского общества. В то же время продолжится борьба с терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, сообщает РБК.

Свежие комментарии