Побег из Алькатраса — история трех

Алькатрас — одна из самых знаменитых и неприступных тюрем мира. Истории ее заключенных и бесплодных попыток побегов становились основами легенд, фильмов и литературных творений. Но так ли уж неудачны были побеги? Может быть все же кому-то удалось?

21 марта 1963 года была закрыта знаменитая американская тюрьма для особо опасных преступников Алькатрас, также известная как «Скала». Расположенная на одноименном острове у побережья Калифорнии, она в свое время считалась самой защищенной на территории Соединенных Штатов.

Предположительно, за 29 лет эксплуатации тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега. Но утверждать наверняка нельзя, поскольку трое заключенных, которым удалось вырваться с острова в 1962 году, так и не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Ряд факторов косвенно указывает на то, что они выжили, пересекая залив.

Прежде всего, представим, насколько маловероятной была сама идея сбежать из этой тюрьмы. Остров Алькатрас находится более, чем в полутора километрах от берега, ледяная вода и сильное течение обеспечивают его естественную изоляцию.

Снаружи здание было обнесено высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. На трех заключенных приходилось по одному надзирателю, при этом каждый преступник содержался в одиночной камере.

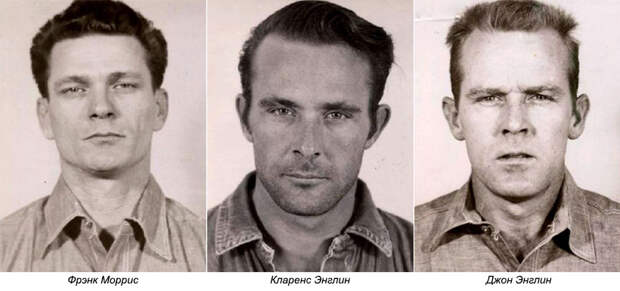

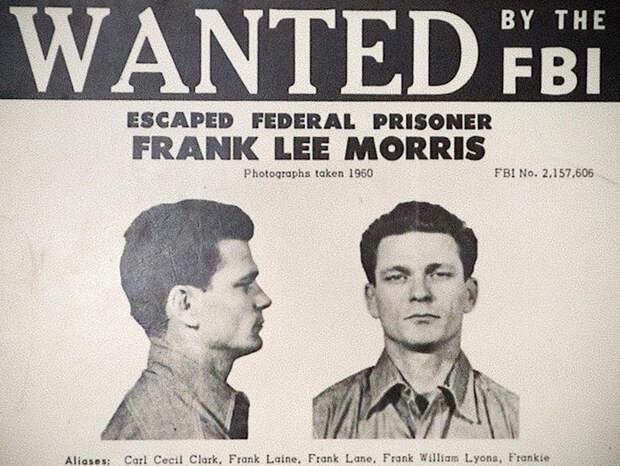

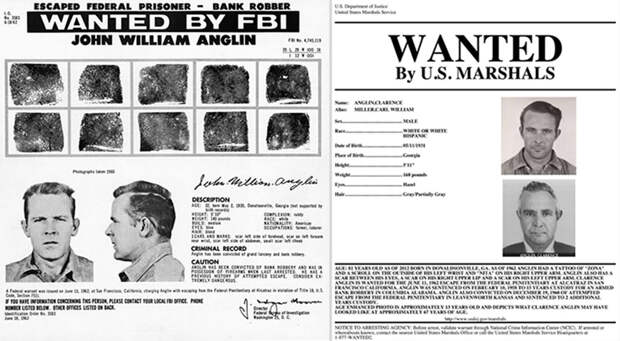

Однако в июне 1962 трем мужчинам удалось обойти все эти препятствия. Изощренный побег осуществили Фрэнк Моррис, осужденный за ограбление банка, и братья Джон и Кларенс Энглины, неоднократно судимые за кражи и угоны автомобилей.

В деле был еще и Алан Вест, но ему не удалось вовремя выбраться из камеры. Все они прежде предпринимали попытки побега, за что и были переведены в Алькатрас.

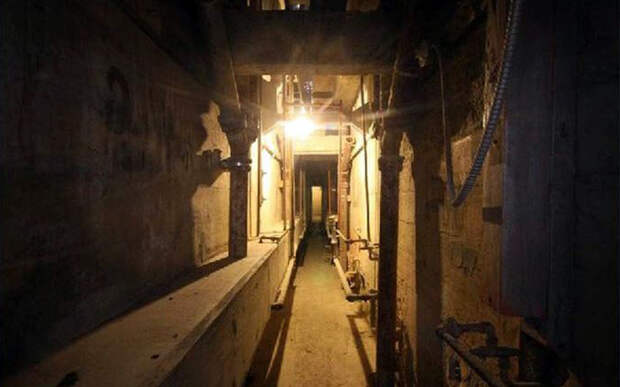

Подельники занимали соседние камеры. Прознав, что старая система вентиляции над их блоком, в отличие от остальных, не залита бетоном, заключенные решили пробраться через нее на крышу тюрьмы.

К вентиляции вел узкий служебный тоннель, проходящий как раз за стеной их камер. А в каждой камере имелось вентиляционное отверстие размеров десять на двадцать сантиметров. Моррис стал разработчиком проекта, а трое других на первом этапе были заняты изготовлением необходимого оборудования.

Заостренную металлическую ложку они спаяли с украденным мотором от пылесоса, использовав вместо канифоли серебро от десятицентовой монеты. Получилась импровизированная дрель, которой заговорщики почти год по очереди сверлили стену вокруг вентиляционного люка.

Шум заглушала музыка, которая ежедневно в течение часа играла в блоке. Повреждения стены они скрывали фальшивой решеткой, искусно сделанной из листов картона.

Параллельно преступники выменивали у других заключенных ветровки и прорезиненные плащи, из которых соорудили плот размером два на четыре метра и спасательные жилеты. Весла вырезали из фанеры.

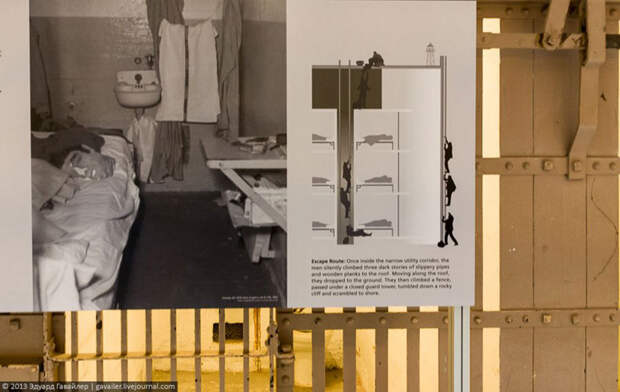

Кроме того, для того, чтобы их исчезновение преждевременно не заметили надзиратели, совершавшие ночные обходы камер, мужчины изготовили куклы из папье-маше и муляжи человеческих голов с настоящими волосами, собранными в парикмахерской.

11 июня 1962 года после отбоя подельники накрыли куклы одеялами и пролезли в тоннель через дыры в стене. Только Вест, как выяснилось, так и не проделал отверстие достаточных размеров, и бежать решили без него.

Разогнув решетку, закрывавшую неработающий вентилятор, троица выбралась на крышу и спустилась к воде по водосточной трубе. Там они надули плот с помощью заготовленной небольшой гармоники. Примерно в десять вечера беглецы отплыли от берега.

На этом следы Морриса и Энглинов теряются. Официально они до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя два дня после побега был найден водонепроницаемый пакет, в котором были телефонная книга, деньги и семейные фотографии, принадлежавшие одному из братьев Энглин.

Также был обнаружен самодельный спасательный жилет с заметными следами зубов у клапана: вероятно, зажим не был герметичным, и пловец с трудом держался на поверхности (температура воды в те дни составляла не больше десяти градусов по Цельсию).

До 1978 года розыском беглецов занималось ФБР, а затем ордер на их арест был передан Службе маршалов США. С 2003 года расследование ведет сотрудник этого ведомства Майкл Дик. Он полагает, что преступникам удалось спастись, доказательством чего являются почти 250 косвенных улик.

В частности, мать Энглинов в течение нескольких лет получала в подарок цветы от таинственных анонимов. Кроме того, считается, что Джон и Клэренс побывали на ее похоронах в 1973 году, переодевшись в женские платья. А историк Фрэнк Хиней узнал от родственников Энглинов, что они якобы получали открытку из Южной Америки, подписанную двумя братьями. О судьбе Морриса неизвестно ровным счетом ничего.

Ордера на арест преступников будут аннулированы только после того, как им исполнится по сто лет. А пока розыск беглых узников Алькатраса продолжается.

Кто такие друиды и почему они исчезли

В VII веке н.э. аббат Адамнан Ионский в своем труде «Житие св. Колумбы» описал сцену рискованной поездки ирландского монаха Колумбы “в самое сердце тьмы” — на север Британии к племени пиктов, чтобы обратить этот кельтский народ в христианство.

В отличие от соседей, уже обращенных в новую религию, пикты продолжали придерживаться языческих верований. Они верили не монахам, а друидам, предпочитали письменности устную традицию и практиковали “охоту за головами” — жестокий ритуал, который заключался в отрубании и сохранении головы врага после убийства .

Колумба хорошо понимал, куда он едет и как сильно рискует. Проделав опасный путь до озера Лох-Несс, ирландский монах встретился с одним из королей пиктов и попытался убедить его принять новую веру. После чего, пишет Адамнан Ионский, последовала “сверхъестественная битва”. С одной стороны — Колумба, который имел громкий голос, раскатистый, словно звук грома. С другой стороны — друид короля. В этой баталии выиграл монах, он почти убил друида, но затем, в истинно христианском духе, помиловал его.

Адамнан рассказывает, что кельтский жрец выжил. Однако автор умалчивает другое — пикты продолжили упрямо придерживаться язычества. Потребуются еще десятки лет и еще больше миссионеров, чтобы пикты все-таки приняли христианство.

Друиды — жрецы или волшебники?

Обратили внимание на слово “друид”? Наверняка вы его слышали. К сожалению, сегодня значение этого слова искажено и зачастую преподносится в массовой культуре как нечто мистическое, наделенное волшебством. Однако на самом деле ничего необычного это слово не означает.

В далекие времена друидами называли кельтских жрецов, то есть языческих священнослужителей. Кельты — это племена, говорящие на индоевропейских языках и населявши е в древности Британские острова, Западную и Центральную Европу. Слово “друид” происходит от словосложения двух или более кельтских слов dru-vid-es, означающих «знание» и «дуб» или «тот, кто знает дуб».

Историки считают, что друиды:

— проводили все религиозные ритуалы, например, жертвоприношения;

— занимались врачеванием, варили лечебные отвары (их называли зельями), особенно из священных растений, таких как омела;

— занимались гаданием и прорицательством;

— были хранителями мифологических поэм и преданий, которые передавал и из уст в уста;

— помогали правителям в судебных делах, спорах о наследовании, в решении конфликтов из-за племенных (государственных) границ;

— следили за тем, чтобы воины приносили клятвы, таким образом показывая свою верность лидеру.

В некоторых источниках отмечается, что друиды подчеркивали свой особый статус в обществе длинными белыми одеждами и, возможно, необычными головными уборами. Найденные археологами шлемы, явно не имеющие никакого военного назначения, по мнению специалистов, могут принадлежать друидам. Такие головные уборы обычно украшались деталями из бронзы в форме листьев, шишек, иногда рогами.

Неясно, была ли у друидов какая-либо внутренняя иерархия. Согласно записям Юлия Цезаря, в Галлии, например, главный жрец избирался на всю жизнь. Кроме того, там существовало разделение ученик/учитель, и, чтобы стать друидом, юноша должен был потратить 20 лет своей жизни на обучение, которое, к слову, проходило в устной форме. Знание передавали из уст в уста не из-за недостаточной грамотности, а чтобы не допустить к этим знаниям непосвященных.

Роль друидов в кельтском обществе

Друиды играли роль посредников между людьми и богами. Считалось, что жертва богам от имени жреца сделает их более милостивыми к людям, а значит, они будут посылать им менее сложные испытания. Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э) в своем труде «Записки о Галльской войне» отмечал:

“Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью общественных жертвоприношений, истолковывают все вопросы, относящиеся к религии; к ним же поступает много молодежи для обучения наукам, и вообще они пользуются у галлов большим почетом” (VI: 13).

Кельтские жрецы, по сути, обладали монополией на религиозные церемонии, поэтому любой, кто отказывался выполнять их требования, рисковал быть отлученным от ритуалов. Такой человек становился “нечестивым” и “посторонним”. На него могли наложить табу (geissi или geis) или заклинание. Например, самый безобидный вид табу — отказ от употребления в пищу определенного вида мяса, если же geissi не соблюдали, кельты верили, что виновный или его родные вскоре умрут или их постигнет несчастье.

Друиды занимались и приготовлением зелий, с помощью которых, как полагали средневековые историки, усиливали свои табу и заклинания. Однако, как считают современные специалисты, связь ритуалов с колдовством — не что иное как попытка средневековых христианских писателей очернить как самих кельтских жрецов, так и языческие культы в целом.

На самом же деле, друиды разбирались во врачевании и в природных лекарствах, травами они лечили некоторые болезни и не давали им распространяться внутри племени. Например, “священной травой” у кельтов была омела, она считалась традиционным символом жизни и плодородия, потому что омела сохраняет листья даже тогда, когда их теряет дерево, на котором омела растет (паразитирует). Друиды полагали, что свойства омелы обладают чудодейственной силой, поэтому она лучше всего подходит от хвори.

Древнеримский автор Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) в своей «Естественной истории» писал:

“Для друидов не было ничего более святого, чем омела и дерево, которое ее несло, Священный дуб….Под деревом проводили двух белых быков, и одетый в белое друид влезал на дуб и бросал нарезанную омелу на белый платок. Наконец, приносили жертву, в надежде настроить божество милостиво, так как верили, что напиток с омелой придает человеку и животному плодородие и сопротивление против всякого яда” (XVI:95).

Плиний объясняет, что время проведения ритуалов и сбора омелы было очень важным для друидов, сбор священного растения проводился строго в определенные дни календаря:

“…Омелу срывают по возможности на шестой день луны (ибо лунами они исчисляют свои месяцы и годы, а также свои века из тридцати лет). Они выбирают этот день, потому что луна уже оказывает значительное влияние, хотя и не достигает еще половины своего пути” (XVI:249).

Ритуалы, жертвоприношения и погребения

Друиды руководили всеми видами религиозных церемоний в кельтских общинах; делали подношения богам на реках, в источниках, озерах, болотах, на вершинах холмов, в священных рощах, особенно дубовых. Все эти объекты считались местами встречи физического и сверхъестественного миров. Жрецы произносили молитвы, а затем подносили богам пищу, оружие и драгоценности.

Служители культа приносили в жертву и людей в качестве “великого подарка небу”, в основном это были пленные воины. Иногда друиды убивали ради гадания. Перед т ем как совершить ритуальное жертвоприношение (людей или животных), жрецы ухаживали за несчастным, а когда наступал час смерти, внимательно наблюдали за ним. Друиды верили, что агония, брызги крови или даже то, как тело падает на землю, может пролить свет на будущее.

Одну их таких вероятных ритуальных жертв археологи нашли в 1980-х годах в болоте недалеко от деревни в графстве Чешир, Англия. Находка получила название Человек из Линдоу, останки показывают, как друиды заботились о страдальце перед тем, как отправить его в последний путь. Человек из Линдоу жил на рубеже I-II веков н.э и был убит в возрасте 25 лет. Ученые выяснили, что перед смерть ю ему аккуратно подравняли усы и бороду, равномерно подстригли ногти. Исследование пищеварительного тракта показало, что за несколько часов до гибели человек употреблял в пищу жженые зерна пшеницы и ячменя, а также пыльцу омелы — священного растения друидов.

Друиды проводили и более мирные обряды, например, церемонии похорон. Археологические раскопки показывают, что кельты верили в загробную жизнь: в могилах кельтских воинов и правителей археологи находят личные вещи, оружие и золотые украшения, вероятнее всего, живые считали, что все эти предметы могут понадобиться усопшим в загробном мире.

Кельты верили и в то, что после смерти тела душа человека переселяется в другую оболочку. Точно неизвестно, кто именно продвигал идею переселения душ среди кельтских племен: друиды, или правители, последние могли использовать эту мысль, чтобы в битвах придать своим воинам храбрости.

Куда делись друиды?

Первые гонения на кельтских жрецов начались во времена Римской империи. Почему Рим так сильно невзлюбил друидов? Историки называют несколько причин:

— возможно, Рим видел в друидах связующую силу для культур, которые пытался покорить;

— отвращение римлян к человеческим жертвоприношениям (и это несмотря на любовь к гладиаторским боям и казням);

— идеологическая борьба: культура Римской империи была материалистической и иерархической, а друидов — духовной и морально ориентированной, с верой в коллективную собственность.

Несколько императоров пытались полностью искоренить друидов, в частности, Тиберий (годы правления 14–37 гг. н. э.), Клавдий (годы правления 41–54 гг. н. э.). Несмотря на систематические убийства кельтских жрецов, постоянные разграбления их святилищ и уничтожение их священных рощ, Риму так и не удалось избавиться от этих служителей культа.

Новые гонения начались с приходом христианства в Западную и Центральную Европу. Это были более успешные кампании. Друиды и кельтская религия практически полностью исчезли к XI-XII веку. Однако, начиная с XX века наблюдается интерес общественности к учению древних кельтов. В октябре 2010 британская комиссия по делам благотворительности официально признала поклонение духам природы (друидизм) религией. К 2020 году к друидистам себя причисляли несколько десятков тысяч британцев. Однако современное движение друидов не имеет прямого отношения к древним кельтских жрецам.

=0=0=

Голая правда со слезами на глазах

Слёзы наворачиваются на глаза, когда ходишь по выставке лучших фотографий участников международного журналистского конкурса «Евразия. Социальный портрет». Бедность, нищета, проституция и наркомания – таково истинное лицо современных проблем постсоветского общества.

Фотоконкурс организован «Евразия Медиа-Центром», международной конференцией журналистских союзов при поддержке ЮНЕСКО.

На участие в конкурсе было прислано свыше 1000 работ профессиональных фотокорреспондентов и журналистов из 17 стран евразийского пространства. Присланные фотографии, раскрывая реальную действительность наших дней, отображают социальные проблемы: культуру богатства и бедность, успешных людей и низшие слои общества, проблемы трудных подростков, беспризорников, СПИДа и т.д.

Основной целью организаторов данного мероприятия является объединение стран евразийского пространства в решение социальных проблем, путём их освещения в средствах массовой информации. Несмотря на усилия мирового сообщества, проблема бедности остаётся, пожалуй, наиболее острой в мире. Страны Евразии, выбравшие новые пути своего развития, воспринимают её особенно болезненно. Ведь прежняя политика «уравниловки» делала всех одинаковыми. А из-за перемен в политике государства расслоение на богатых и бедных стало слишком явным, поэтому в итоге общественное мнение часто ассоциирует социальные проблемы с самим понятием демократия.

Вместе с тем, на постсоветском пространстве идёт активный поиск новых идей и инструментов для проведения эффективной социальной политики. И в большинстве случаев СМИ играют важную роль «социального барометра», предупреждая общественность о приближении урагана, зачастую обнажая и анализируя ситуацию, подсказывая власти пути преодоления негативных последствий и поиска оптимальных решений социальных проблем.

Председатель союза журналистов России Всеволод Богданов заметил: «Очень щемящее чувство, когда проходишь около этих работ. На некоторые невозможно смотреть без слёз. Великолепные работы из Украины и Белоруссии. Тема обездоленного детства, нищеты. Хотелось бы чего-нибудь оптимистичного в нашей жизни увидеть. Но, когда видишь такое, то говорить об оптимизме как-то не хочется…»

Отборочная комиссия конкурса отобрала 200 работ и представила их на рассмотрение жюри, председателем которого является гуру отечественной журналистики, обозреватель и член редколлегии «Новой газеты» - Юрий Михайлович Рост.

Согласно решению жюри первое место занял Юрий Дячишин – фотокорреспондент всеукраинской газеты «Экспресс». Второе место досталось Павлу Безрукову - фотокорреспонденту Православного журнала «Фома». Третье – у Татьяны Плахетко, фотокорреспондента «Газеты Слонимская» (Беларусь)

Свежие комментарии