Зачем на Руси наказывали церковные колокола?

Для русского человека колокольный звон издавна значил многое. По нему узнавали о начале церковных служб в будние и праздничные дни. «Вечевые» колокола созывали народ на вече, «всполошные» предупреждали о пожарах, «часовые» отбивали время, а если звучали «вестовые», это означало, что власти собираются огласить какие-то важные новости.

К колоколам относились почти как к живым людям, и, что самое удивительное, их «наказывали» так же, как людей.Обычай наказания колоколов прослеживается в документах Московской Руси с XV века. После взятия Новгорода в 1478 году великий князь Иван III приказал «расправиться» с новгородским вечевым колоколом. Его спустили с колокольни и вывезли в Москву, что ознаменовало конец свободолюбия Великого Новгорода.

«Отселе вечевому колоколу в нашей отчине в Великом Новеграде не быти…» — сокрушался по этому поводу летописец.

По легенде, на бывшей границе Новгородской республики колокол якобы скатился с холма, выкрикнув «Воля!», и разбился на куски. Народная этимология связывала с этим возгласом происхождение названия Валдай, хотя впервые оно зафиксировано ещё в XII веке. Рассказывали также, что именно из осколков большого колокола местные жители стали делать маленькие колокольчики — знаменитые «дары Валдая». В действительности вечевой колокол Новгорода некоторое время висел в Успенском соборе, а затем, предположительно, был перелит во «всполошный» колокол Московского Кремля.

Ещё один новгородский колокол наказал Иван Грозный. Предание об этом опубликовано в фольклорном сборнике Неонилы Криничной. Когда царь проезжал по Волховскому мосту, конь под ним пал на колени — животное испугалось громкого звука колокола храма Святой Софии. Разозлившись, Иван Васильевич приказал отрубить этому колоколу уши — чтобы его больше нельзя было использовать.

«Не могут скоты звону его слышать!» — объявил государь.

«Виновен в государственном преступлении»

Самый известный случай наказания колокола произошёл в Угличе. 15 мая 1591 года со Спасской колокольни прозвучал набат, оповестивший народ об убийстве царевича Дмитрия, — это стало сигналом к беспорядкам.

«В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат <…>. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь», — писал об этих событиях Александр Солженицын.

Но хотя фактически виновником переполоха был «вдовый поп» Федот Огурец, действовавший по приказу матери царевича, Марии Нагой, вместо него наказание понёс 19-пудовый набатный колокол. Он был признан виновным в «государственном преступлении». Колокол привезли на площадь, где его публично высекли кнутом, вырвали ему язык, отрезали ухо, а затем сослали в Тобольск. Туда колокол целый год волокли на себе наказанные за мятеж жители Углича (которым тоже отрезали языки).

В конце XVII века, по иронии судьбы, «провинившимся» оказался «потомок» того самого новгородского вечевого колокола.

«В 1681 г., по причине испуга расположенный в полубашенке возле Спасских ворот «всполошный» колокол, предупреждавший горожан о пожарах, по указу царя Фёдора Алексеевича был сослан в Николо-Карельский монастырь», — пишет кандидат юридических наук Всеволод Лоба.

Последний подобный эпизод относится к 1771 году. С 15 под 17 сентября в Москве бушевал Чумной бунт. В городе резко подскочила смертность — от чумы умирало по тысяче человек в день. На этом фоне начались массовые волнения — толпа громила дома богатых москвичей и больницы. После подавления бунта императрица Екатерина II приказала лишить языка Спасский набатный колокол — в него били мятежники, созывая народ на площадях. Эта мера, впрочем, уже не была демонстративной — колокол остался висеть на своём месте, сняли его только в 1803 году.

Истоки традиции

Чем же объясняется логика наказания холодных кусков металла? Если в отношении животного, например ветхозаветного «бодливого вола», ещё можно было заподозрить злой умысел (так как оно способно испытывать агрессию), то чем руководствовались судьи, выносившие приговоры неодушевлённым вещам?

Прежде всего, нужно отметить, что Россия — далеко не первая страна, где к предмету в ряде случаев относились, как к человеку. На полном серьёзе философ Платон, составляя свод законов своего «идеального государства», предлагал наказывать неодушевлённый предмет, который «лишит жизни человека тем, что упадёт на него, либо тем, что человек упадёт на этот предмет». У Платона был перед глазами реальный пример — в Афинах ежегодно проводился суд над церемониальным ножом или топором, которым в Акрополе убивали посвящённого Зевсу вола. «Виновное» оружие выбрасывалось с берега. А на острове Тасос древние греки однажды судили бронзовую статую, задавившую насмерть человека, — её в итоге также скинули в море.

Однако для православной Руси куда более актуальными были прецеденты из Библии. В Священном Писании царь Давид проклял гору Гелвуй, на которой погибли царь Саул и его сын Ионафан. Иисус Христос же однажды разгневался на смоковницу, на которой не оказалось плодов, и иссушил её.

Британский религиовед Джеймс Джордж Фрэзер объяснял подобные факты стремлением человечества, находившегося на «младенческой стадии развития», персонифицировать все внешние предметы. В книге «Фольклор в Ветхом Завете» он цитирует суждение экономиста Адама Смита: «…когда страдание очень велико, предмет, причинивший его, навсегда остаётся для нас неприятным, и нам доставляет удовольствие сжечь или уничтожить его».

Почти живые «грешники»

Церковные колокола казались нашим предкам куда более «одушевленными», чем другие предметы. Они имели метафорические признаки живого существа — «голос», «язык» и «уши». На Руси колокола даже крестили, как людей, причём в этом обряде участвовали крёстные отец и мать. Колоколам нарекали имена, преимущественно мужские. Возможно, истоки такого отношения к колоколам восходят к дохристианской эпохе. Многочисленные колокольчики в России находят при раскопках древних курганов, историки предполагают, что они использовались во время языческих церемоний.

Ещё одна причина наказания колоколов связана с тем, что их звучание само по себе казалось «действием», опасность от которого была вполне реальной. Случаи судов над колоколами имели место не только в России, но и в Европе. В 1498 году жители Флоренции выпороли розгами колокол монастыря Сан-Марко, звонивший во время бунта горожан против проповедника Савонаролы. А в 1685 году во французском городе Ла-Рошель был наказан колокол, созывавший на молитву еретиков-протестантов. По свидетельству Фрэзера, власти «постановили наказать его плетьми, закопать, а потом вырыть из земли, символизируя этим его вторичное рождение благодаря переходу в руки католиков». Над холодным металлом были прочитаны наставления в вере, кроме того, колокол заставили «пообещать», что больше он «не будет грешить». Данный пример показывает, что традиция наказания колоколов имела важное символическое и пропагандистское значение. Теми же мотивами, по-видимому, руководствовались и на Руси. И для Ивана III, и для последующих царей наказания колоколов были «предупреждениями» для жителей определённой местности. К звучанию колокола изо дня в день люди привыкали, и когда колокол переставал звонить, это ощущалось как большая потеря.

Только в XIX веке отечественная юридическая наука, рассматривая вопрос о субъекте преступления, окончательно пришла к выводу, что неорганические предметы не обладают ни разумом, ни чувствами, ни волей — а значит, никаких противоправных действий совершить не могут. Они являются только орудиями и средствами совершения преступлений. Однако уважительное отношение к колоколам в России осталось. Когда в 1892 году угличский колокол по распоряжению императора Александра III был возвращён из трёхсотлетней «ссылки», тысячи жителей Углича встречали его как «героя». Доставку колокола из Тобольска оплатили самые уважаемые угличане, по этому поводу в городе прошли народные гуляния.

Т.Сагдиев

-ö-ö-

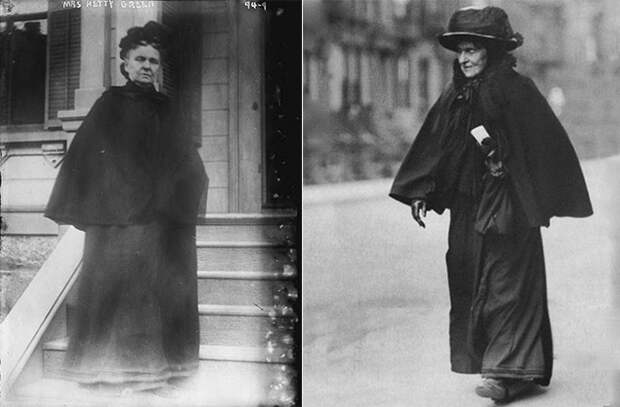

Ведьма с Уолл-стрит

Генриетта Грин, или «Ведьма с Уолл-стрит», — один из самых одиозных персонажей сразу двух столетий, поскольку пожить она успела и в XIX, и в XX веке, получив звание самой богатой и одновременно самой скупой женщины на свете. Во всех изданиях книги рекордов Гиннесса, тщательно фиксирующей «самое-самое», в разделе «Богатство» и сегодня можно увидеть фотографию Генриетты Грин с подписью: «Величайшая в мире скряга».

Генриетта Хаулэнд Робинсон родилась 21 ноября 1835 в городе Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Её родители — отец Эдвард Мотт Робинсон и мать Эбби Хаулэнд, принадлежавшие к Религиозному Обществу Друзей (квакеров), владели огромным китобойным промыслом, а также получали гигантские прибыли за счёт торговли.

С двухлетнего возраста Гетти воспитывалась в доме своего деда — Гидеона Хаулэнда, который был успешным предпринимателем и редкостным занудой. Под влиянием деда и отца, а также, вероятно, из-за того, что её мать постоянно болела, девочка вместо сказок на ночь читала финансовые газеты, а уже в 13 лет могла весьма ловко заниматься бухгалтерией семейного бизнеса.

Формальное образование Гетти ограничилось религиозной школой для детей квакеров на Кейп Коде и несколькими годами училища в Бостоне для девушек из привилегированных семей, куда она поступила в 15 лет.

С годами Гетти превратилась в миловидную девушку, считавшуюся самой богатой бедфордской невестой. Поначалу она пользовалась вниманием женихов, но постепенно их становилось всё меньше. Многих озадачивала её бедная, похожая на сиротскую, одежда — застиранное платье, старые туфли со стоптанными каблуками и даже непарные, спущенные на щиколотки носки.

Жениховский пыл охлаждали и слухи о неимоверной бережливости Гетти Робинсон. Говорили, что она тушила праздничные восковые свечи из спермацета кашалотов ещё до ухода последнего гостя, а на следующий день продавала огарки. Использованные столовые салфетки, если на них не было явственных пятен, Гетти вспрыскивала водой, проглаживала утюгом и снова пускала в ход.

Отец умер, когда Генриетте было 30 лет. Она стала наследницей огромного состояния — 7,5 миллионов долларов (107 млн долларов в перерасчёте на 2010 год) и сразу же инвестировала деньги в облигации военных займов Гражданской войны в Америке.

Спустя некоторое время Гетти вышла замуж за миллионера Эдварда Грина, за плечами которого была необычная, полная приключений жизнь. Он был старше Гетти на 13 лет и сделал немалое состояние на торговле шёлком, чаем, табаком и гашишем на Филиппинах. Ещё до бракосочетания был подписан контракт, согласно которому муж не имел прав на имущество жены.

В браке Генриетта родила двоих детей — Нэда и Сильвию. Но главной любовью Гетти были не муж и даже не дети, больше всего она обожала своё состояние, которое старательно приумножала. Лучше всего ей удавалось зарабатывать на инвестициях, так как она обладала удивительным чутьём на выгодные вложения.

Например, после Гражданской войны она скупила банкноты, выпущенные Национальным банком США. Предприниматели боялись иметь дело с этими деньгами, но Гетти была не из пугливых и в итоге заработала на этой сделке 1,25 миллионов долларов.

В отличие от жены, Эдвард был рисковым финансовым игроком и вкладывал свои капиталы в акции многих компаний. На первых порах он преуспевал, но после цепочки непродуманных шагов объявил себя банкротом.

Гетти могла погасить его долги, но не пошевелила и пальцем, ведь они еще перед венцом договорились: «Денежки врозь». Эдвард покинул их дом, вместе супругов никто не видел и многие ньюйоркцы даже полагали, что Гетти давно вдова. Эдвард умер в 1902 году в полном безденежье.

Имя Генриетты Грин было уже неразделимо с Уолл-стритом. Она скупала ценные бумаги самых перспективных компаний, инвестировала государственные проекты, кредитовала одни банки и простым закрытием своих счетов разоряла другие.

После Великой биржевой паники 1907 года Гетти Грин оказалась единственным финансистом на Уолл-Стрит со свободными капиталами, что позволило ей опутать долговыми обязательствами практически всех крупнейших трейдеров и биржевых игроков.

Больше всего её интересовали стремительно растущая сеть железных дорог и городская недвижимость. Она приобретала землю по всей стране: Нью-Йорк, Канзас, Чикаго, Сан-Франциско. После ее смерти выяснилось, что миссис Грин владела в десятке штатов более, чем 8 000 участками и домами, построенными на них. Её финансовое кредо было таким:

Следует всегда дешево покупать, дорого продавать, сочетая это правило с тремя простыми вещами — проницательностью, упорством и бережливостью.

Под словом «бережливость» Гетти подразумевала свою скупость, из-за которой она нередко становилась героиней скандальной хроники. Владелица сотен домов, она никогда в жизни не имела собственного, предпочитая третьеразрядные гостиницы, позднее — маленькие квартиры, зачастую без дорогой горячей воды.

Существует множество историй о её невероятной страсти к экономии, с возрастом приобретавшей всё более патологические формы. Например, было замечено такое экстравагантное занятие миллионерши: стирку она производила в бадье у себя в номере, затем связывала влажные предметы и через окно выбрасывала их на лужайку. Потом спустившись по лестнице, раскладывала белье на траве для сушки. Если же она и нанимала прачку, то настаивала, чтобы та стирала юбку не целиком, а лишь низ подола, касающийся пола и тротуара.

Чтобы показать детям в действии свой любимый девиз: «Сэкономить цент — означает заработать его», она всегда брала их с собой в магазин на еженедельную закупку, каждый раз повергая Нэда и Сильвию в невероятное смущение. Её дружно ненавидели и продавцы, и покупатели. Гетти могла без устали торговаться по поводу цен, а в поисках вчерашнего хлеба — долго перебирать продукты.

Прочитав газеты с биржевыми сообщениями, она посылала сына продать их снова. Если не удавалось, она им находила применение: в зимнюю погоду нарезанные страницы подкладывались под уличную одежду членов семьи, создавая иллюзию тепла и реальность экономии на сезонной экипировке.

Когда в аптеке фармацевт сообщал ей, что лекарство стоит пять центов, а пузырек к нему — столько же, Гетти неизменно шла домой и возвращалась с собственной «посудой». Стойкую неприязнь она распространяла на две категории профессионалов: врачей и налоговых инспекторов, делая всё возможное, чтобы свести к минимуму общение с первыми и вообще исключить его со вторыми.

Однажды её скаредность обернулась несчастьем, разрушившим жизнь сына. В редкую для Нью-Йорка снежную зиму Нэд катался на санках и при падении получил тяжелейшую травму ноги. Надев на сына и на себя самые ветхие из возможных одеяний, Гетти направилась на поиски врача, полагая, что нищенский вид смягчит сердца ненавистных лекарей-стяжателей и они окажут помощь бесплатно.

Не тут-то было. Подвела пресса, точнее собственная популярность: врачи её узнавали и с гневом отказывались бесплатно лечить ребёнка. Гетти решила, что и домашние средства будут хороши. В итоге мальчику пришлось ампутировать ногу выше колена, заменив её недорогим протезом. Была ли она матерью-чудовищем? Нет, пожалуй. Гетти Грин была просто чудовищно скупа.

Впоследствии Нэд большую часть жизни за ничтожное жалованье (несколько долларов в день) работал на мать, которая требовала от него неусыпной активности и отчётности. Взяв с сына клятву не женится в ближайшие двадцать лет, Гетти направила его в Чикаго, а затем в Техас — центры её финансовых интересов.

Гетти жила только с безмолвной дочерью, близорукой и неуклюжей. Причиной неуклюжести была не стеснительность, а природный дефект ступни, но после случая с братом Сильвия и помышлять не смела о помощи медицины. Она безропотно следовала за матерью из одной квартиры в другую, которые та меняла в небезуспешных попытках скрыться от бдительности налогового управления.

В те времена налоговое законодательство в США было запутанным и противоречивым, имело существенные отличия в разных штатах, чем и пользовалась миллионерша, для которой была невыносимой сама мысль отдать государству что-нибудь «просто так». К слову говоря, за всю свою долгую жизнь она не совершила ни единого акта благотворительности.

Тяжелым сюрпризом для нее стала 16-ая Поправка к Конституции, принятая Конгрессом в 1913 году и устанавливающая единый и жесткий порядок взимания подоходного налога. При обсуждении парламентариями этой поправки под куполом Капитолия неоднократно звучало имя миссис Грин в качестве образца неплательщицы, корыстно использующей несовершенство закона.

Стареющую Гетти никогда не оставлял страх покушения, поэтому к редким знакомым она приходила с собственной едой и даже спиртовой горелкой для варки яиц. Получив лицензию на ношение оружия, она никогда не расставалась с ним.

Утро у нее начиналось с того, что распихав по потайным карманам деньги, пакет с сухой овсяной кашей и револьвер, она отправлялась к парому через Гудзон, а затем пешком к Национальному банку. Городским транспортом она предпочитала не пользоваться. Появившиеся автомобили, как и любые предметы роскоши, отвергала, приговаривая: «Иисусу Христу было достаточно для перемещения осла».

Ежедневно в полдень Гетти поднималась из-за стола и шла в соседний офис знакомого 6рокера. Там с утра в котелке на батарее отопления подогревалась ее овсянка, которая «придавала силы в постоянных сражениях с волками Уолл-Стрита». Правда, силы уже были на исходе.

То ли необычный облик этой женщины — черный глухой плащ, шляпа со вдовьей вуалью, злое старушечье лицо и резкая походка, то ли постоянные слухи о странных, неординарных поступках послужили появлению ее газетной клички «ведьма Уолл-Стрита».

Вскоре «некстати» вышла замуж великовозрастная дочь Сильвия. Ее мужем стал аристократ Мэттью Астор Уилкс — малосостоятельный потомок знаменитых богачей Асторов. Разница в возрасте молодоженов была тридцать лет, и теща, почти сверстником которой был зять, называла его за глаза не иначе, как «старый подагрик».

И снова, как сорок лет назад, на свадебной церемонии Гетти держала в руках сумочку со свежим документом — подписанным женихом соглашением об отказе от невестиного имущества. Спустя семь лет, в 1916 году Гетти умерла от сердечного приступа. Ей был 81 год.

Двое детей унаследовали ее состояние в сто миллионов долларов (в перерасчёте на 2014 год — 2,1-4,3 млрд долларов). Нэд довольно быстро растратил свою часть, вырвавшись из под материнского пресса. Бездетная Сильвия посвятила себя щедрой благотворительности.

-ö-ö-

Симеон Бекбулатович и Иван Грозный

В истории России было немало загадочных правителей. Один из них - касимовский хан Симеон Бекбулатович. Он взлетел так высоко, что целых и месяцев носил шапку Мономаха и занимал царский трон. Хотя, прямо скажем, эта метаморфоза счастья ему не принесла…

Русь всегда перед кем-то трепетала. Викинги, шведы, французы, немцы в разные времена были на нашей земле образцами для преклонения и подражания. Но вне конкуренции — татары. Этот этнос дал Руси если не все, то очень-очень многое. Русь, как государство, возникла из единоборства с Золотой Ордой, уникального государственного образования, перед которым в течение веков дрожал мир. Но после завоевания Астраханского и Казанского царств татары, понимая, что их могущество уже в прошлом, начали массово переходить под власть московских князей. Одним из таких перебежчиков был и Бек-Булат, отец нашего героя. В 1558 году Иван IV пригласил к себе на службу этого астраханского царевича. Тот принял предложение и вместе с двором и семьёй перебрался в Москву. Так Саин-Булат, которому на тот момент было четырнадцать лет, впервые приехал на Русь.

«Из рода большие Орды царей»

По свидетельству историков, сын Бек-Булата был человеком мягким, незлобивым и по большому счету не амбициозным. Правда, с амбициями в годы правления Ивана Грозного следовало быть аккуратней. Государь зорко следил за теми, кто высовывал голову, и мог с лёгкостью её срубить. А Саин-Булат имел богатую родословную и имел право на многое.

Его отец Бек-Булат был внуком последнего хана Большой Орды Ахмата. Следовательно, чингизидом. Кроме того, он являлся родственником последнего казанского хана Едигера и астраханского хана Касима. И ещё: женой Бек-Булата, а следовательно, ближайшей родственницей Саин-Булата была Аптынчач, дочь Темрюка Идаровича, кабардинского князя. А его дочь Кученей, более известная как Мария Темрюковна, в 1561 году стала второй женой Ивана Грозного. Так что через Бек-Булата Иван IV находился в родстве с казанскими, касимовскими и астраханскими ханами. И Саин-Булат, в этом соцветии родственных связей и титулов, при дворе московского царя мог претендовать на самые высокие должности. Ведь то, что он был чингизидом, ставило его в особое положение — потомки Чингисхана на Руси обычно достигали больших высот.

Правда, большей частью они достигали успехов на военном поприще.

Но будущий правитель Московского царства полководческим даром отмечен не был. Хотя отец его воевал и воевал неплохо. Бек-Булат в 1663 году участвовал в военном походе на Смоленск. Можно предположить, что сын тоже был участником одного из этих походов. Но документальных подтверждений этому нет.

В одном из таких походов Бек-Булат погиб. Его гибель стала большим ударом для сына — ведь на тот момент его положение базировалось на заслугах отца. Он ещё не подозревал, что московский государь уже присмотрел для него не только новую должность, но и жену.

На новом месте

В 1567 году Касимовское ханство осиротело: Шах-Али, хозяин Касимова, скончался.

Правителями Касимова, ханства на окраине Руси, обычно становились чингизиды, ранее управлявшие каким-либо татарским ханством. У Бекбулатовича такого опыта не было. Но Иван Грозный все же назначил юного чингизида на новый пост. Можно предположить, что Грозный уже тогда симпатизировал молодому человеку. А может быть, в тесных извилинах изворотливого царского мозга уже зрел план, который будет реализован спустя несколько лет.

Приблизительно в то же время опять же по приказу царя Саин-Булат женился. Его супругой стала представительница старинного княжеского рода Мария Клеопина-Кутузова. Однако семейное счастье длилось недолго — Мария умерла. Но молодому правителю некогда было горевать. В течение ряда лет он принимал участие в Ливонской войне и участвовал во всех военных походах царя 1571-1573 годов. Однако уже тогда, судя по действиям Грозного, он имел на Бекбулатовича свои виды. Ещё в 1573 году царь вдруг приказал Саин-Булату креститься. Зачем? Этого никто не понимал, но Саин-Булат без лишних вопросов отправился в тверское село Кушалино, где и принял христианство. Он — получил имя Симеона Бекбулатовича. Касимовское ханство пришлось оставить — ханством мог править только мусульманин. Хотя царь компенсировал эту потерю титулом «слуги государева», что давалось только ближайшим царским сановникам за особые заслуги.

Отныне царский любимчик сосредоточился на войнах, но в 1573 году вместе с воеводой Мстиславским потерпел жестокое поражение под Лоде. Однако это не поубавило к нему симпатий со стороны царя. А вскоре царь и вовсе приказал ему снова жениться. На этот раз Грозный предложил Симеону взять в жены овдовевшую княгиню Анастасию Черкасскую, дочь Ивана Мстиславского, которая была родственницей Софьи Палеолог. Это ещё больше сблизило русского царя и татарского царевича — ведь Иван Грозный был внуком Софьи Палеолог.

Весь смысл этих политических зигзагов стал отчасти понятен в октябре 1575 года. Политический кульбит, совершенный Иваном Грозным, потряс не только царский двор, но и всю Россию — законный царь вдруг отрёкся от престола. А вместо себя возвёл на престол крещенного татарина Симеона Бекбулатовича. Это было очень серьёзно: как гласят летописи, Симеон Бекбулатович был венчан на царство в Успенском соборе Московского кремля. Правда, официально его величали не царём, а «великим князем Московским и всея Руси».

Из князей в грязи

Царский двор не знал, как это понимать. Всё это выглядело как шутовской карнавал. Иван Васильевич переехал за Неглинную на Петровке и зажил там как простой боярин. Как пишет летописец: «А ездил просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех».

В течение 11 месяцев на Руси был новый государь. Грозный оставил за собой «удел», в который отошли Ростов, Псков, Дмитров, Старица, Ржев и Зубцов. «Остальной» Русью правил Симеон Бекбулатович. Хотя, как утверждают историки, правление это было весьма условным. Под именем и с гербом Симеона Бекбулатовича выходили царские указы и пожалования. Но сам Грозный, хоть и писал на имя царя челобитные, требуя милости и «перебрать людишек», не выпускал власть из своей тяжёлой державной длани. И Симеона он держал не за руку, не за плечо, а за горло, в любой момент готовясь перекрыть тому кислород. Слабовольный и трусоватый татарин всегда это понимал. И ни разу не вышел за пределы уготованной ему роли. И тем самым сохранил себе жизнь и продлил годы процветания.

Зачем это было нужно Грозному, историки спорят до сих пор. В ходу самые разные версии. По одной из них, Грозный руками подставного царя отобрал у Церкви все земли и финансовые привилегии. После возвращения на царство в августе 1576 году вернул Церкви что-то из отобранного. Но далеко не все, да и вернул самое худшее. По другой версии, благодаря этой комбинации. Грозный с помощью Симеона перебил заговорщиков, которые хотели сдать Грозного и посадить на трон крымского хана Девлет-Гирея. Существует и мистическое объяснение: накануне назначения нового царя астрологи предупредили, что с осени 1575-го по лето 1576-го русского царя могут убить. И Грозный таким образом обманул судьбу. В ходу и ещё одно объяснение: на Руси на тот момент было очень много крещёных инородцев. И возвысив бывшего касимовского хана до статуса царя, Иван IV как бы сигнализировал им о том, что знает их нужды и не считает их людьми второго сорта.

Как бы там ни было, Симеон Бекбулатович со своей ролью справился. И Грозный после возвращения на престол щедро его отблагодарил. Симеон получил во владение Тверское княжество и титул «великий князь Тверской».

Но после смерти Грозного бывшему царю пришлось хлебнуть лиха. Каждый из претендентов на трон — и Годунов, и Шуйский, и Лжедмитрии I — видели в нём опасного конкурента и всячески его третировали. При Годунове Бекбулатовича лишили удела и ослепили, Лжедмитрии I постриг его в монахи, Шуйский отправил на Соловки.

Умер бывший царь, ставший схимником по имени Стефан, в январе 1616 года. Симеона Бекбулатовича похоронили в Симоновом монастыре.

-ö-ö-

Враг или помощник: что нам известно о стрессе?

Стрессовые реакции организма на заре эволюции человечества помогали людям выживать в сложных условиях. Сегодня же стресс обвиняют во всех грехах и рассматривают его как основную причину болезней. Неужели созданный природой "защитный механизм" в 21 веке исчерпал свою необходимость и от него нужно избавляться всеми возможными силами?

Или все-таки современный человек может получить пользу от стресса и все дело в том, как его использовать себе во благо?

Что есть стресс?

Вопреки распространенному заблуждению стресс — это не только нервное напряжение и волнение. Ученые рассматривают стресс как универсальную реакцию организма человека на любое сильное воздействие. Стресс возникает в результате психологической или физической травмы, при заболевании, при ограничении в питании, при занятиях спортом, при просмотре захватывающего кинофильма. Даже такие положительные моменты жизни как бракосочетание, рождение ребенка, получение диплома, победа на соревнованиях — все они сопровождаются стрессовой реакцией организма.

Основоположник теории стресса канадский физиолог Ганс Селье говорил: "Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в адаптации".

Что означает "интенсивность потребности в перестройке и адаптации"? Дело в том, что в своем развитии стрессовая реакция проходит три стадии. Вначале возникает чувство тревоги, возбуждения, что направлено на мобилизацию возможностей организма. Затем наступает стадия сопротивляемости, которая характеризуется максимальным напряжением всех сил организма, развитием ответной реакции на стресс. В финале возможности организма исчерпываются и если стрессовая ситуация не разрешилась, происходит срыв адаптации, возникают функциональные расстройства, развиваются самые различные заболевания.

Положительный стресс

Сегодня ученые выделяют два основных понятия стресса.

Эустресс или полезный стресс, который может быть вызван положительными эмоциями и переживаниями или же дозированными физическими и психическими нагрузками.

Дистресс или разрушительный негативный стресс, с которым организм не в силах справиться, подрывает здоровье и приводит к болезням.

Если утро не заладилось, убежал кофе на плите, ушел из-под носа троллейбус, пришел огромный счет за междугородние переговоры, сильный здоровый полный оптимизма человек с легкостью справиться с легким стрессом, будет заниматься своими делами, и даже не обратит внимания на досадные мелочи. Другое дело, если все это произошло на фоне болезни, потери близкого человека или неурядиц на работе. В этом случае плохое настроение станет еще хуже, подавленность сменится апатией, раздражительность еще больше усилится, а там до болей в сердце, стесненного дыхания и простуды рукой подать.

Положительный стресс укрепляет организм

Дозированный стресс полезен для здоровьяВ первые секунды стресса в крови человека увеличивается содержание гормонов коры надпочечников, кортизола, адреналина и норадреналина. Действие гормонов стресса приводит к увеличению частоты сокращений сердца, скачку артериального давления, повышению тонуса мускулатуры, учащению дыхания, насыщению крови кислородом, мобилизации энергетических запасов организма. Все эти реакции направлены на то, чтобы мобилизовать силы организма на борьбу со стрессом. В первобытном обществе они позволяли человеку быстро убегать от тигра, сражаться с врагом, убивать мамонта. Современный человек лишен возможности охоты и бежать ему в большинстве случаев не от кого, поэтому организм довольно быстро сворачивает свои действия и приводит изменившиеся физиологические параметры в норму. Как правило, на это уходит 5, максимум 10 минут. Но этого времени оказывается достаточно, чтобы стресс успел запустить процесс адаптации организма к новой ситуации. Иммунная система приводится в боевую готовность, повышается сопротивляемость инфекциям, снижается риск развития рака. Тренировка сердечно — сосудистой системы способствует укреплению сердца и сосудов. Активизируются обмен веществ, запускаются процессы восстановления клеток. Все это ведет к омоложению организма и повышению его устойчивости к отрицательным стрессовым ситуациям.

Хронический стресс ведет к болезням

Если человеку приходится постоянно находиться в стрессовой ситуации, уровень кортизола в крови находится на высоком уровне. Поскольку организму некогда заниматься ремонтом клеток, в условиях войны процессы восстановления в нем приостанавливаются. Постоянное напряжение приводит к ослаблению иммунной защиты и истощению запасов энергии. Как результат, человек быстро устает, погружается в состояние депрессии, перестает интересоваться противоположным полом, начинает часто простужаться.

Высокое кровяное давление ведет к развитию сердечно — сосудистых заболеваний. Снижение способности клеток перерабатывать глюкозу в конечном итоге приводит к сахарному диабету. Замедление репаративных процессов находит свое выражение в сухости и повышенной чувствительности кожи, появлении прыщей, ухудшении цвета лица, образовании преждевременных морщин.

Каков вывод?

Понятно, что хронический стресс ведет к преждевременному старению организма и различным болезням. Нужно предпринять все возможные меры, чтобы избежать перенапряжения адаптации: больше отдыхать, переключаться, не концентрироваться на трудностях и в целом оптимистически относиться к жизни.

В то же время тихое, лишенное стрессов "болото жизни" — не место для здоровья и психологического благополучия человека. Не стоит совсем избегать стрессовых ситуаций, их преодоление пойдет на пользу. Дозированный стресс укрепит не только характер, но и здоровье, даст силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Таким образом, заложенная природой реакция на стресс, продолжает помогать людям в критических ситуациях, и единственное, что требуется от человека, научиться нивелировать ее негативные последствия.

Свежие комментарии