Красота и здоровье

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ОБ ЭФИРНЫХ МАСЛАХ

- Эфирные масла в действительности не являются маслами.

Они не содержат жирные кислоты, которые и являются фактически маслами. Стефани Тоурлес, автор книги «Органические Рецепты по Уходу за Телом» сказала: «Я считаю, эфирные масла это - жизненная сила или душа растения».

- Большинство эфирных масел никогда не должны наноситься на кожу неразбавленными. Вместо этого, их нужно смешивать с “настоящими” маслами (так называемыми транспортными маслами), воском, алкоголем, или другими разбавляющими агентами. Они настолько концентрированы, что при нанесении в неразбавленном виде могут привести к ожогу или аллергической реакции.

- Есть несколько эфирных масел, которые признаны безопасными к применению в неразбавленном виде. Конечно же, и здесь есть несколько исключений из правил. Так же в «Органических Рецептах по Уходу за Телом, автор обращает внимание, что только широко известные масла, такие как: Лаванда, Немецкая ромашка, Чайное дерево, Сандал и Розовая герань, могут использоваться неразбавленными.

- Большинство эфирных масел обладают антибактериальными, антигрибковыми и антивирусными свойствами. Это делает их превосходным дополнением к вашим домашним средствам для уборки помещений. Наилучшие масла для этого – Лимон, Грейпфрут, Эвкалипт, Перечная мята, Чайное дерево, Лаванда и Розмарин.

- Научные исследования показали, что эфирное масло розмарина помогает вашему мозгу в работе. В частности, аромат эфирного масла розмарина увеличивает производительность вашей памяти на тестах.

Это же исследование показало интересный факт, что группы людей при вдыхании эфирного масла розмарина либо лаванды, чувствовали себя намного спокойнее, чем те, кто не вдыхал масла вообще.- Молекулы эфирных масел незначительны в размерах, что показывает их высокую впитываемость кожей, что в свою очередь делает их идеальными составляющими в средствах личной гигиены, предназначенных заживлять, смягчать и питать. Тем не менее, не накапливаясь в теле в течение долгого времени, масла предоставляют свои целебные свойства, и затем высвобождаются.

- Для производства эфирного масла требуется огромное количество растений. Удивительно, что бы получить 1 фунт (0,45 кг) эфирного масла Болгарской розы потребуется 4000 фунтов (примерно 1814,37 кг) цветков! При изготовлении других эфирных масел, таких как Лавандовое, требуется всего лишь 100 фунтов (45,36 кг) растительного материала для получения 1 фунта (0,45 кг) эфирного масла. Однако, вы можете себе представить насколько должны быть концентрированны эфирные масла, в свете того как много растений используется для их производства?

- Для определения чувствительности на эфирное масло (что лучше всего сделать прежде, чем использовать его в уходе за кожей): Смешать одну каплю эфирного масла с ½ чайной ложки транспортного масла (таким как оливковое, жожоба или сладкий миндаль). Нанести эту смесь на внутреннюю или верхнюю часть руки и подождать несколько часов. Если в течении этого времени у вас не появится покраснения или зуда, то скорее всего вы не чувствительны к этому маслу.

- Эфирное масло хранится как минимум 5 лет (если не 10), так что одна бутылочка буквально может прослужить вам десятилетие. Возмиожно, эта мысль поможет вам спокойнее перенести траты, связанные с покупкой некоторых эфирных масел. Они очень, очень концентрированые и, поскольку небольшое количество масла требуется для того, что бы вы ни делали, они прослужат вам очень, очень длительное время. Единственным исключением из этого правила являются цитрусовые масла, эффективность которых уменьшится через год или два.

- Существует около 188 ссылок на эфирные масла в Библии. Такие масла, как Ладан, Мирра, Розмарин, Иссоп и Нард использовались для помазания и исцеления больных.

- Эфирные масла являются антибактериальными, противо-раковыми, противогрибковыми, анти-инфекционными, антимикробными, противоопухолевыми, антипаразитарными, антивирусными и антисептиками. Эфирные масла, как было показано, уничтожают все тестируемые бактерии и вирусы, одновременно восстанавливая баланс огранизма.

- Эфирные масла являются ароматическими. При расспылении, они обеспечивают очистку воздуха по нескольким критериям:

1. Удаление металлических частиц и токсины из воздуха.

2. Увеличение атмосферного кислорода

3. Увеличение озона и отрицательных ионов в области, которое ингибирует рост бактерий

4. Уничтожение запахов плесени, сигарет и животных

5. Наполнение воздуха свежим ароматом

- Эфирные масла жирорастворимы и способны проникать через клеточную стенку, даже если она окрепла из-за кислородной недостаточности. В действительности эфирные масла могут влиять на каждую клетку тела в течении 20 минут, а затем метаболизируются как и другие питательные вещества.

- Эфирные масла содержат молекулы кислорода, которые помогают транспортировать питательные вещества голодающим клеткам человека. Из-за дефицита питательных веществ появляется кислородная недостаточность, которая возникает в клетке вследствие нехватки кислорода, который необходим для правильного усвоения питательных веществ. Обеспечивая необходимым кислородом, эфирные масла также стимулируют иммунную систему.

- Эфирные масла являются очень мощными антиоксидантами. Антиоксиданты создают неблагоприятную среду для свободных радикалов, работая как ловушки, тем самым предотвращая все мутации, грибки и окисления в клетках.

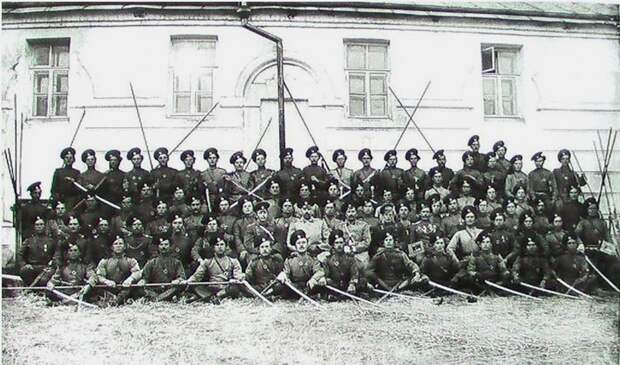

УПОМИНАНИЕ О КАЗАКАХ, ПРОЖИВАВШИХ БОЛЕЕ 2500 ЛЕТ НАЗАД.

Во втором томе "Всемирной истории" под редакцией Лависса и Рамбо (перевод на русский в 1897 г) говорится, что за 500 лет до н.э. военное сословие хунну делилось на две категории: владевшие землей и пахавшие ее - таранчи или казаки, когда обеспечивали себя конем и необходимым вооружением. Люди не имевшие постоянного места жительства, но имевшие скот, назывались киргизами. Т.е. 2500 лет назад севернее Тай Тын (Золотой ограды), ставшей Великой китайской стеной, уже жили своим укладом казаки. Китайцы их называл Гиунг Ну (непокоренные), что в европейской интерпретации получили гунну или хунну,т хотя еще есть вариант сюнну.

Евгений Гладилин

ген. И. Ф. Быкадоров: ТОЛЬКО САМО КАЗАЧЕСТВО СМОЖЕТ БЫТЬ КУЗНЕЦОМ СВОЕГО СЧАСТЬЯ.

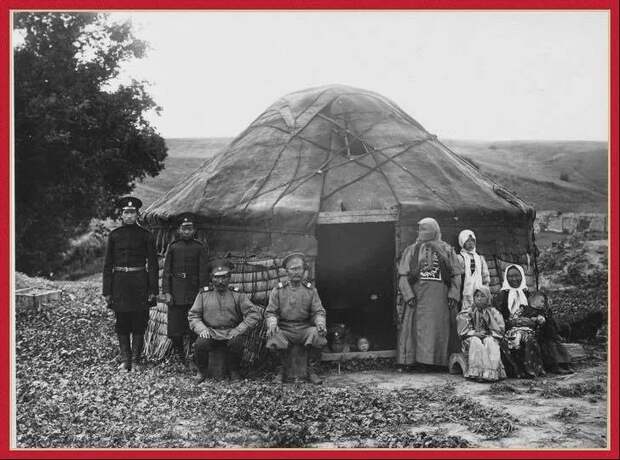

Хозяйственная жизнь Астраханских Казаков.

Безусловно, казачество жило, по сравнению с основной массой русского крестьянства, более зажиточно и уровень бытовой культуры (особенно у станиц, расположенных вблизи городов) был довольно высок. Например, жители Дурновской станицы знали, что такое шампанское, коньяк, ром, шпроты, сардины, торт «Наполеон», белые лайковые перчатки, белые атласные туфли для невесты, платье со шлейфом, ломберный стол, чайные и столовые сервизы, рюмки и бокалы, серебряные и позолоченные ложки.

Жених и невеста открывали свадьбу вальсом, танцевали также мазурку, па-де-катр, кадриль, краковяк. Распорядитель танцев одевал белые перчатки. Наиболее зажиточные имели кареты. Дома были большие, встречались каменные и двухэтажные из хороших деревянных пластин. Крыши домов, домашние постройки и заборы у казаков были из дерева. В домах встречались изразцовые печи.

Астраханское казачество по уровню жизни было одним из самых благополучных. Астраханские казаки питались лучше других и пища была более разнообразная и вкусная. Казаки занимались рыболовством, скотоводством, земледелием, разного рода ремеслами, торговлей и отхожими промыслами. По основным родам занятий станицы можно условно разбить на 4 группы:

1. Рыболовство и скотоводство - станицы Атаманская, Казачебугровская, Красноярская, Дурновская, Лебяжинская, Замьяновская. Сероглазинская.

2. Земледелие, скотоводство, рыболовство - станицы Косикинская, Михайловская, Копановская, Ветлянинская, Грачевская, Черноярская.

3. Земледелие и отчасти скотоводство - станицы Пичуженская, Александровская, Александро-Невская, Николаевская и частично Царицынская.

4. Торговля, ремесла, извоз, отхожий промысел - городская станица Саратовская, часть казаков Александро-Невской станицы, проживающих в городе Камышине и часть казаков Царицынской станицы, живущих в самом городе.

Казаки владели довольно обширными юртовыми землями (расположенными вблизи станицы) и дополнительными землями, удаленными от них, порою за несколько сот километров.

Земля находилась в общем владении станицы и распределялась по паям, по жребию на определенное число лет в зависимости от ее назначения: пашня обычно на 6 лет, сенокос на 1 год и т.д. Землею наделялся каждый казак с 17 летнего возраста. В отдельных станицах этот возраст снижался на несколько лет (до 12 лет). Получали пай и вдовы казаков, с учетом имеющихся детей. Земли войска делились на станичные, офицерские и войсковые. Ориентировочная норма земли на казака в России составляла 30 десятин (одна десятина равна примерно 1,1 гектара). К началу XX в. численность населения Астраханского войска возросла до 45 тыс. человек и составила один процент всех казаков России. В результате размер пая уменьшился до 20 гектаров и станичные земли пришлось увеличивать за счет войсковых.

Юртовые земли, как правило, делились по паям, а дополнительные земли сдавались в аренду, средства от которой шли на общестаничные нужды. В самом начале прошлого века отдельные категории казаков стали испытывать материальные трудности.

О нелегком экономическом положении говорит тот факт, что за 1909 год казаки-рыболовы заработали по 12 рублей на каждую мужскую душу, когда снаряжение казака на службу (без учета коня) обходилось в 1904 году по 107 рублей.

В большом упадке находилось и скотоводство. С 1890 по 1910 год поголовье лошадей не только не выросло, но даже сократилось с 10753 до 9007 голов (упало до 83%), а количество крупного рогатого скота возросло за эти 20 лет всего на 277 голов, т.е. на 1% (с 35539 голов до 35816). Положение казаков-хлеборобов (в было несколько лучше, особенно, в урожайные годы, как в 1913 году, когда некоторые хозяйства не смогли даже полностью убрать хлеб. Урожайность была в пределах 17-18 центнеров с гектара (пшеницы 12-24 центнера с гектара).

Нередко казакам из верховых станиц приходилось идти на заработки в низовые казачьи станицы и рыбные промыслы. Более того, на такие заработки шли и женщины-казачки. В астраханском небольшом войске на эти заработки уходило до 700 человек. Очень недоброжелательно казаки относились к кулакам, с которыми в войске велась длительная борьба.

Кулак всегда был враждебен казаку и самой сущности казачества, у которого взаимопомощь, взаимовыручка являются одной из главных черт характера. Большинство казаков отличалось трудолюбием, трудилась вся семья, посильную помощь в работе оказывали дети, которых в семьях было пять-шесть человек, а нередко и до десяти.

Безусловно, казачество жило, по сравнению с основной массой русского крестьянства, более зажиточно и уровень бытовой культуры (особенно у станиц, расположенных вблизи городов) был довольно высок. Например, жители Дурновской станицы знали, что такое шампанское, коньяк, ром, шпроты, сардины, торт «Наполеон», белые лайковые перчатки, белые атласные туфли для невесты, платье со шлейфом, ломберный стол, чайные и столовые сервизы, рюмки и бокалы, серебряные и позолоченные ложки.

Инициативы Донских Казаков по сходу беглых на Дон.

Закабаленный и закрепощенный крестьянин XVII в. стоял как бы вне закона. Для него правосудия не существовало, да и сам закон оправдывал такой порядок (Уложение гл. X, § 262). Так, например, за долги помещиков и вотчинников отвечали их крестьяне, хотя они ни в чем не были виновны; их держали сколько хотели у приказной избы, били по ногам и всячески истязали, пока не доводили до увечья. Также отвечали за долги самих крестьян их жены и дети. Если крестьянин убегал, то требовали на правёж его семью, родственников и подсоседников. Часто случалось так, что обедневшие дворяне, желая поживиться на счет народа, подавали челобитные будто бы их в таком-то селе или посаде ограбили. Начинался сыск, не приводивший, конечно, ни к чему, т. е. преступников не находили, но община такому мнимому потерпевшему должна была уплачивать пеню. Случался ли действительный грабеж или убийство, сыщики, производя розыски, своими хитросплетениями и наемными или подставными лжесвидетелями так запугивали невинный народ, что тот рад был откупиться, чем мог, лишь бы не попасть под пытку или в тюрьму, из которой возврата уже не было.

Народ приходил в ужас; но долготерпеливый – все терпел. Более смелые и сильные духом, желая раз и навсегда избавится от такого кошмарного положения, бросали свое хозяйство, родных и семьи и бежали в леса, на окраины тогдашней России, большею частью в низовьи Волги, в Украину и на Дон, где в людях, при постоянных войнах казачества с турками и татарами, чувствовался большой недостаток. Эти побеги на Дон крестьян из великорусских областей усилились с половины XVII века, а к концу этого столетия, после бунта Разина, приняли такие размеры, что правительство серьезно обратило на них внимание и приняло суровые меры для водворения беглых на прежние места. Оно слало на Дон грамоту за грамотой, настойчиво требуя выдачи укрывшегося там крестьянства; но настойчивость эта постоянно разбивалась об исконную традицию донского казачества "не выдавать с реки". Крестьяне, стрельцы и ратные люди шли и в одиночку, и партиями, большею частью приставая к возвращавшимся из Москвы казачьим посольствам, так называемым "зимовым станицам". Нередко сами атаманы этих станиц подговаривали московских людей идти с ними на Дон и на требование воронежских воевод выдать беглецов отвечали отказом и даже защищали их с оружием в руках. Например, в 1646 г. 26-го июня, дворянин Данила Мясной и воевода Андрей Батурлин из Воронежа писали царю:

"И отоман Иван Каторжной (зимовой станицы) и казаки твоего государства указу (о возврате беглых, приставших к ним) не послушали и нам, холопям твоим, отказали, что им беглых боярских людей, которые у них есть, не выдавать. А твои государевы грамоты и наказы они лживили, а мне, холопу твоему, Данилку, говорили, что я посланен с Москвы не от тебя государя... что им от тебя государя(будто-бы) изусной приказ: боярских беглых холопей выдавать не велено... а хто-де для беглых людей пойдет к Ивану (атаману) в слободу (в стан) вынимать и им-де тех людей (воеводских слуг) побивать до смерти из пищалей".

Далее Мясной пишет, что когда атаман был вызван в съезжую избу для выслушания царского указа, то явился туда со всей станицей и со многими беглыми и в присутствии голов, дворян и торговых людей, ударил его, Мясного, "в душу", вырвал из рук царский указ и засунул за голенище, пригрозив, что "придет к нему с казаками на двор и убьет его". Вот как казаки вербовали для себя вольницу внутри московского государства.

Стрельцы и ратные люди для них были желанными товарищами. Крестьяне же находили на Дону простор и свободу и охотно вступали в ряды казачества. На Дон шли искать свободы также крестьяне и казаки из Левобережной и Слободской Украйн. Не довольствуясь этим, донское казачество, постоянно нуждаясь в людях для борьбы с турками и татарами, нередко само подговарило и сманивало украинцев переселиться в их городки, каковые действия особенно беспокоили и огорчали правительство, и оно слало казакам грамоты, требуя:

"и вы-б, атаманы и казаки, велели в тех городках (в казачьих верховых) учинить казаком заказ крепкой под смертною казнею, чтобы они в те городки (украинные) для такого воровства не приезжали и ратных людей, и у ратных людей холопей и крестьян к себе не подговаривали... и беглых холопей и крестьян не принимали".

Казачество не внимало требованиям правительства и продолжало вести свою прежнюю политику. К концу XVII века приток беглых на Дон, в особенности в верхние городки, расположенные по р.р. Хопру и Медведице, стал до того значителен, что это стало беспокоить и главное войско Донское, так как с притоком беглых крестьян в тех местах стало развиваться нежелательное для казаков земледелие, как отвлекающее их от ратного дела, в виду чего туда была послана из главного войска (из г. Черкасска) грамота с приказанием: "а кто если станет пахать землю и сеять хлеб, того бить до смерти". Эта мера до некоторой степени сократила прилив на Дон земледельческого элемента и многие из переселенцев возвратились на прежние места.

Петр І-й серьезно взглянул на переселеньческое движение на Дон и, сознавая, что в колонизации Дона нуждается, решил в 1700 г. всех людей, зашедших после 1695 г. (до Азовских походов) на Хопер, Медведицу и другие запольныя речки, поселить по дорогам идущим от Валуек и Рыбного на Азов, по рр. Кундрючье, Лихой, Донцу, Каменке, Белой и Черной Калитвам и др. Но так как приток на Дон беглых не прекращался, то в 1703 г. царем были посланы стольники Пушкин и Кологривов для приведения в гласность всех городков, поселенных по рр. Хопру, Медведице, Бузулуку, Донцу и Дону до Паншинского (до Переволоки) и для высылки из тех городков на прежние места всех "новоприхожих", которые переселились после 1695 г.

"с их женами и детьми и со всеми животы..., с наказаньем всех до одного человека, чтобы отнюдь никакой человек пришлый в тех местах с того вышеописанного года не был, а десятого из тех новоприхожих послать в Азов на каторгу".

Но Пушкин и Калогривов ничего не нашли на Дону, так как казачество сумело скрыть "концы в воду" и по прежнему продолжало принимать беглое крестьянство. В 1704 году 15 марта последовал новый царский указ о воспрещении принимать пришлых боярских людей и крестьян и высылке новоприбывших к их помещикам и вотчинникам.

Стрельцы и ратные люди для них были желанными товарищами. Крестьяне же находили на Дону простор и свободу и охотно вступали в ряды казачества. На Дон шли искать свободы также крестьяне и казаки из Левобережной и Слободской Украйн. Не довольствуясь этим, донское казачество, постоянно нуждаясь в людях для борьбы с турками и татарами, нередко само подговарило и сманивало украинцев переселиться в их городки...

Свежие комментарии