7 загадочных происшествий в Бермудском треугольнике

...что Бермудский многогранник — незакрытый пуп Земли...

1. Исчезновение Томаса Линча-младшего

Первый зарегистрированный случай странных событий в районе Бермудского треугольника произошёл, когда Томас Линч-младший и его жена исчезли во время плавания в Вест-Индию в 1779 году. Линч был представителем Южной Каролины и одним из тех, кто подписал Декларацию независимости США.

2. Необъяснимая потеря ВМС США «Циклоп»

Пока это самые большие потери личного состава военно-морского флота Америки, не связанные с боевыми действиями. Авианосец «Циклоп» и находившиеся на нём 309 человек бесследно исчезли где-то 4 марта 1918 года, отплыв из Барбадоса.

3. Исчезновение Джошуа Слокума

«Спрей» был кораблём, которым командовал Джошуа Слокум, известный своими навыками плавания на воде — он был первым человеком, совершившим кругосветное плавание в одиночку. Нет никаких доказательств того, что он действительно находился в Бермудском треугольнике, когда исчез по пути из Карибского моря в Венесуэлу в 1909 году. Но по многим теориям Слокум не мог потерять контроль над своей лодкой по-другому. Он был официально объявлен мёртвым в 1924 году.

4. Пропажа «Тигра» и «Ариэля»

Эти два самолёта исчезли с разницей примерно в год — «Тигр» с 29 людьми на борту 30 января 1948 года и «Ариэль» с 20 людьми на борту 17 января 1949 года.

Ни один из самолётов не подавал никаких сигналов бедствия. Обломки самолёта, принадлежащего той же компании, что и «Тигр» и «Ариэль», обнаружили в Андах в 1998 году — он исчез в 1947 году. Однако до сих пор ничего не ясно по поводу «Тигра» и «Ариэля».5. Предполагаемое затопление фрегата «Аталанта»

Экипаж из 281 человека погиб, когда этот 26-пушечный британский фрегат пропал без вести после отхода с Бермудских островов в Фалмут, Англия, в 1880 году. Его «родственный» корабль, HMS «Эвридика», затонул недалеко от острова Уайт всего двумя годами ранее, в результате чего погибло 317 человек.

6. Загадочная «Морская серная королева»

Судно «Морская серная королева» было танкером, перевозившим, как вы уже догадались, серу. Он направлялся из Бомонта, штат Техас, в Норфолк, штат Вирджиния, но так и не добрался до него. Не привлекающее внимание радиосообщение с танкера было отправлено 4 февраля 1963 года, а 6 февраля судно было объявлено пропавшим без вести. Всего погибло 39 членов экипажа. Похожее на «Королеву» судно затонуло к востоку от Бермудских островов в 1976 году. Всё, что когда-либо после их пропажи было найдено, это несколько обломков и пустая спасательная шлюпка.

7. Обречённый «Кэролл А. Диринг»

Возможно, это судно было обречено с самого начала. Капитан заболел и был вынужден покинуть корабль в порту Делавэра. Это считалось плохим предзнаменованием. Доставив свой груз в Рио, корабль начал возвращаться домой и остановился на Барбадосе за припасами. После этого его заметили недалеко от Северной Каролины, очевидцы отметили, что экипаж вёл себя странно. Корабль больше никто не видел, а потом его обломки вынесло на берег мыса Гаттерас. Судовой журнал, навигационное оборудование, личные вещи экипажа и спасательные шлюпки исчезли.

Посмотрите, как военный корабль идет ко дну

Увидеть, как тонет военный корабль, к тому же изнутри, можно нечасто. К счастью, разумеется. Но современные технологии предоставляют и такой шанс, причем теперь можно посмотреть даже изнутри на то, как вода заливает помещения корабля.

Корабль на видео — это Uribe 121, первый корабль мексиканского ВМФ, на который могли садиться вертолеты. Как ни парадоксально, но затопили его с экологическими целями. С помощью него и еще трех затопленных линкоров ученые из подводного парка «Розарито» создают первый искусственный коралловый риф, ну и заодно снимают невероятные ролики, не жалея камер GoPro.

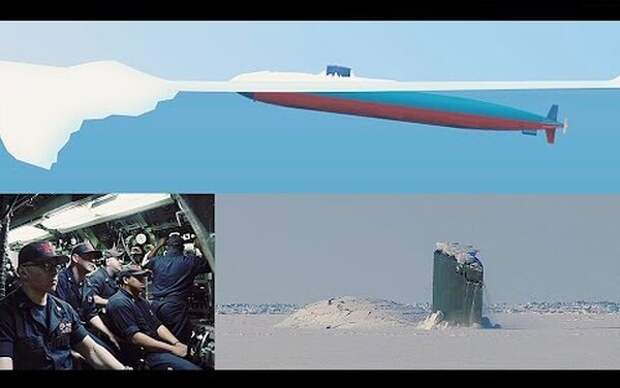

Как атомная субмарина прокладывает путь сквозь полярные льды

Видео было сделано в ходе испытаний подлодки «Хартфорд» в море Бофора.

Подводные лодки обычно весят около 7000 тонн и даже больше, поэтому у них есть масса и возможность проломить арктический лед. В видео вы можете увидеть, как выглядит этот подъем, причем как из отсека управления, так и снаружи. Оно было сделано в ходе ICEX 2018, учений ВМФ США, во время которых проверяется арктическая навигация и навыки выживания в экстремальных температурных условиях.

По видео хорошо видно одно: лед не оказал подлодке никакого заметного сопротивления. При контакте субмарина даже не вздрогнула, судя по видео с мостика, не было даже ощущения, что она с чем-то столкнулась.

Для чего российскому флоту нужен «Лошарик»

По официальной версии, в процессе проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны РФ произошёл пожар. Из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Происшествие случилось 1 июля 2020 года в российских территориальных водах. Расследованием занялся главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов.

Подводная лодка изучала придонные пространства и дно Мирового океана в интересах ВМФ. Ликвидировать возгорание удалось благодаря героическим действиям команды – к сожалению, ценой собственных жизней. О происшествии мало что известно ввиду секретности, но эксперты и источники в Минобороны уверяют, что речь идёт об атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик».

Разумеется, трагическим инцидентом заинтересовались и США. Военно-морской институт США (USNI) провёл собственное расследование и сообщил, что авария произошла во время летнего периода эксплуатации лодок Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ накануне полноценного развёртывания работ в Северной Атлантике. АС-31 «Лошарик», считают американцы, может перевозить «небольшие военные устройства, предназначенные для размещения на морском дне».

Такие устройства, по мнению специалистов USNI, могут использоваться для отвлечения внимания натовских подводных лодок, пока российские субмарины покидают Кольский полуостров и уходят в Северную Атлантику, а подслушивающие устройства, наоборот, могут обнаруживать звуки, воспроизводимые кораблями и подлодками США и союзников. Так или иначе, резюмирует институт, глубоководный аппарат использовался «для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном».

В 2012 году АС-31 «Лошарик» в ходе экспедиции «Севморгео» взял пробы морского грунта с глубины более двух километров, чтобы доказать принадлежность хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа, запасы углеводородов под которым оцениваются в пять миллиардов тонн условного топлива. По подсчётам учёных, это составляет около 12% мировых запасов нефти.

Ледяная глыба на карте Google: откуда в Антарктиде появился загадочный «корабль»

Пользователь Google Earth изучал карту Антарктиды к югу от Новой Зеландии и заметил на ней гигантскую ледяную глыбу, похожую очертаниями на корабль. Его размер составляет 122 метра в длину, и силуэтом глыба действительно весьма напоминает крупное судно. «Хотя это выглядит как обычный айсберг, в деталях он похож на искусственно созданный объект с 90-градусными углами», — утверждает автор видеоролика с ником Mr.MBB333.

Видео с «ледяным кораблем» стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров и вызвав множество дискуссий о том, что это может быть на самом деле. Несколько пользователей на полном серьёзе утверждают, что фашисты построили на Антарктиде секретную военную базу, а корабль остался после окончания Второй мировой войны и капитуляции.

Некоторых комментаторов, впрочем, изображение со спутниковой карты натолкнуло на мысли о древних цивилизациях. «Мы должны уделить этому континенту больше внимания. Он не всегда был покрыт льдом», — уверял один из них. Наконец, ещё одной версией о происхождении ледяной глыбы является таинственное транспортное средство для так называемых представителей мировых элит, спрятанное подо льдом.

Армия на взводе: как американский беспилотник ищет субмарины

Военно-морской противолодочный беспилотник непрерывного слежения ACTUV (Anti-submarine warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) способен обнаруживать даже малошумные дизель-электрические субмарины благодаря комплексу современных гидролокаторов и магнитометров. Он представляет собой тримаран длиной 40 метров с корпусом, изготовленным из композитных материалов. Максимальная скорость аппарата составляет 50 км/ч, а непрерывно находиться в море он может до трёх месяцев.

На борту ACTUV размещены активно-пассивные гидролокаторы, работающие в диапазоне средних и высоких частот. Среднечастотные способны обнаруживать подводные цели на дальних дистанциях, а высокочастотные нужны для более точного определения параметров. Массив магнитометров с цифровой обработкой сигнала собирает дополнительную информацию, а на малых дистанциях работает гидролокатор сверхвысокой частоты для получения точного изображения цели и её классификации.

Обнаружив подводную лодку, беспилотник передаёт её координаты через спутник на ближайший корабль или базу военно-морских сил, также аппарат может сопровождать цель, докладывая об её маршруте. Способен ACTUV распознавать и корабли, для чего он оборудован электронно-оптической идентификацией надводных целей с помощью радара и лидара. Робот взаимодействует с патрульными противолодочными самолётами и стратегическими беспилотными летательными аппаратами.

На прототипе ACTUV, который прошёл испытания, пока не было установлено вооружение. Аппарат будет выполнять разведывательные задачи для подразделений береговой охраны, сопровождать корабли и обнаруживать в море подводные лодки. После успешного окончания испытаний беспилотники ACTUV должны быть приняты на вооружение в течение нескольких лет.

Плавающие тарелки: история появления круглых броненосцев контр-адмирала Попова

Броненосные корабли появились в середине XIX века — в первую очередь этому способствовало бурное развитие паровых двигателей. Чрезмерно тяжелый и мощный корабль не мог идти под парусами, а паровая машина открыла инженерам огромное поле для исследований. Первые броненосцы (французский La Gloire 1859 года, английский HMS Warrior 1860-го и другие) строились по вполне обычной корабельной схеме и несли значительное парусное вооружение, дополнявшее паровой двигатель.

В это же время в России шли активные споры о необходимости оснащения броненосцами Черноморского флота. Он еще со времен Крымской войны (1856−1859) находился в плачевном состоянии, и если по Парижскому мирному договору развивать его до серьезных размеров России запрещалось, то оснастить береговую охрану несколькими мониторами было просто необходимо. Низкобортные мониторы не могли воевать в открытом море, но идеально выполняли свою функцию у берега: несли мощную артиллерию, поддерживая наземные форты.

Вот тогда-то, в 1869 году, и появился на горизонте контр-адмирал Попов. Несмотря на кажущееся безумие его проекта, именно «поповки» получили добро от правительства — в первую очередь, потому что Попов лично дружил с Великим князем Константином Николаевичем, на тот момент генерал-адмиралом Российского флота.

Деньги, деньги, деньги

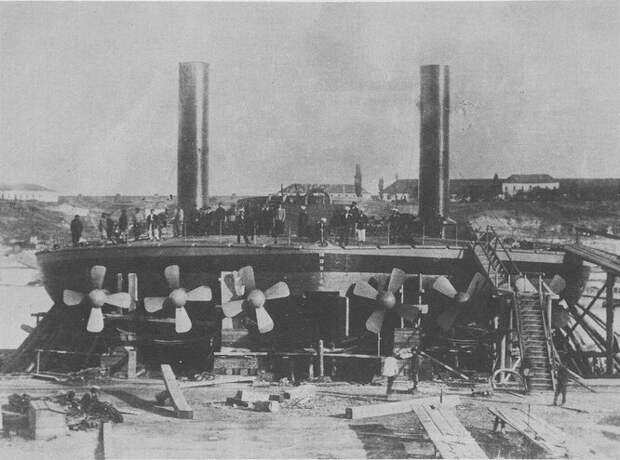

Разрабатывая круглые суда, Попов отталкивался от ряда постулатов. В частности, монитору прибрежной охраны не нужна была скорость, но зато требовалась серьезная устойчивость и способность нести изрядное вооружение. По логике Попова круглое судно имело наибольшее возможное водоизмещение при сравнении с судами сходных параметров, плюс к тому оно практически не было подвержено качке и могло нести на себе огромную оружейную мощь. Демонстрация плавучих свойств круглой шлюпки диаметром 3,5 м произвела на высочайшую комиссию благоприятное впечатление, Попов получил карт-бланш и круглую сумму на строительство четырех броненосцев произвольной — на его инженерное усмотрение — конструкции. Тут была и еще одна хитрость. Поповки планировалось не включать в состав флота, а причислить к плавучим крепостям, тем самым ни на йоту не нарушив Парижский договор 1856 года.

Прежде чем приступить к полноразмерным опытам, Попов построил стальную 7,3-метровую шлюпку «Камбала» с четырьмя двигателями (суммарно — 32 л.с.), которая отлично поворачивала, хорошо держала качку и вообще доказала функциональность идеи.

Сам Попов, будучи неплохо подкованным в инженерных вопросах, был руководителем проекта и автором идей. Детальные чертежи и расчеты выполнял целый штат инженеров, а за базовую конструкцию в итоге был принят корабль диаметром 29 м. Правда, не обошлось без традиционного русского разгильдяйства и нерасчета. При том, что Великий князь повелел строить целую серию поповок, изначально денег выделили едва-едва на одно судно, которое заложили в Петербурге; чуть позже Попов «выжал» средства и на второй корабль, заложенный в Николаеве. Программа была рассчитана на пять лет — к 1875 году планировалось завершить строительство всех четырех поповок, а дальше смотреть по ситуации. Но все вышло иначе.

Судно из-под циркуля

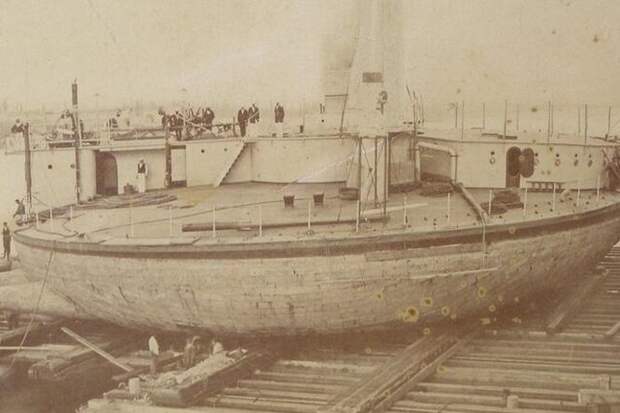

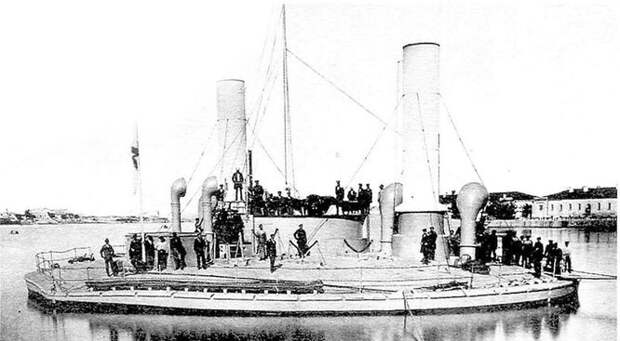

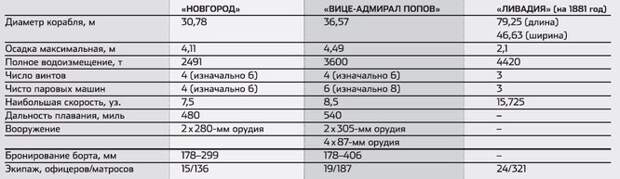

Что же такое поповка? Видимо, проще всего рассмотреть конструкцию круглого судна на примере «Новгорода» — первого спущенного на воду прибрежного броненосца. Строили его в Петербурге, причем довольно быстро. К марту 1872 года первые детали «конструктора» (который предварительно проверили на собираемость в северной столице) прибыли на Николаевские стапеля, а 21 мая 1873 года, спустя два года после начала строительства, «Новгород» был спущен на воду. Тут стоит отметить, что именно «Новгород» стал первым русским броненосцем — значительная веха оружейной истории. В это же время в Николаеве строился второй броненосец — «Киев».

По конструкции «Новгород» был вполне обычным броненосцем, только шпангоуты (поперечные ребра жесткости) и стрингеры (продольные) имели отличную от обыкновенных кораблей форму. В частности, стрингеры замыкались внутри корпуса кольцом. Каркас обшивался наружным и внутренним слоями железа, верхний пояс брони имел толщину 229, а нижний — 178 мм. Если бы не странная форма, «Новгород» ничем не отличался бы от рядового судна-монитора.

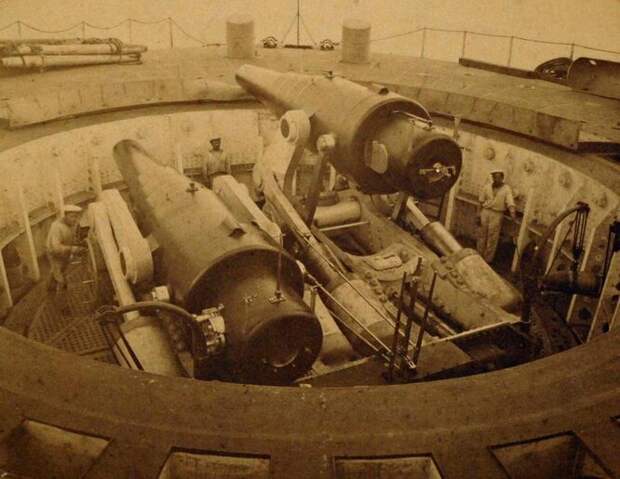

Правда, конфигурация поповки серьезно повлияла на расположение орудий, кают и силовых агрегатов. Барбет (поворотная оружейная башня) на «Новгороде» был один и располагался точно посередине. На барбете крепились два 280-мм нарезных орудия системы Альфреда Круппа — на тот момент весьма современные. Наводились и заряжались пушки независимо друг от друга. Каюты офицерского состава, матросов и механиков были распределены по судну, но большинство жилых помещений расположилось в палубной надстройке на носу поповки. Практически все подпалубное пространство занимало машинное отделение — точнее, два машинных отделения по обе стороны от оси симметрии судна. В каждом располагалось по котельной и по три компаундных паровых машины двойного действия. Удивительно то, что практически все элементы поповок были изготовлены на российских заводах.

В процессе сборки параметры судна заметно изменились — в частности, планируемый диаметр в 29,3 м «дорос» до 30,8 из-за проблем с укладкой бронеплит, а плоское днище оборудовали продольными килями во избежание посадки на мель. Осадка, правда, выросла на 30 см.

«Киевская» история

«Киеву» повезло меньше. В процессе работы над «Новгородом» вскрывались все новые недоделки, и строительство второй поповки решили приостановить вплоть до прохождения «Новгородом» испытаний.

Уже 24 мая 1873 года первая поповка успешно прошла своим ходом некоторое расстояние, «выдавив» из себя 6 узлов (11 км/ч), что даже для монитора было крайне медленно. При этом угля уходило до двух тонн в час — «Новгород» оказался неэкономным кораблем. Первые испытания вскрыли все недостатки поповки. Во время волнения вода перехлестывала через низкие борта и затапливала нижние помещения, темп стрельбы был крайне низким (заряжали каждое орудие по десять минут), а от выстрелов корабль закручивало вокруг оси. В итоге зимой поповку отправили на доработку в севастопольские мастерские. Там усилили орудийные стопоры, перепрофилировали палубные надстройки — в общем, произвели модернизацию для избавления от «детских болезней». Попов лично руководил и испытаниями, и доработками. В итоге качку «Новгород» стал переносить неплохо и даже совершил ряд плаваний (на кавказское побережье и в Таганрог), но вот с крайне низкой скоростью справиться так и не смогли. При встречной волне поповка вообще стояла на месте, а рекорд ее скорости составлял всего 7,5 узла (13,9 км/ч).

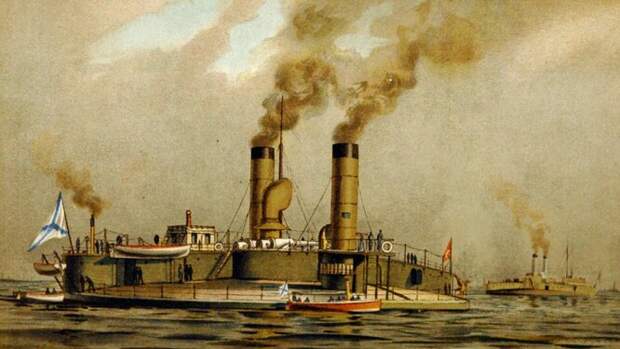

Тем не менее 27 августа 1874 года официально возобновили работу над «Киевом», переименованным в «Вице-адмирала Попова» в связи с повышением конструктора в звании. Вторая поповка не сильно отличалась от первой, но была значительно крупнее — диаметр ее достигал 36 м, а палуба была выше поднята над водой, что улучшало мореходность судна. Вооружение тоже увеличили: два 305-мм орудия по центру и четыре 87-мм в надстройке составляли, казалось бы, грозную силу. Кроме того, доработки в конфигурации корпуса позволили с первого же раза побить скоростной рекорд «Новгорода» и довести максимум до 8 узлов.

Только вот результаты стрельб оказались ужасными. Даже усиленные станки системы Пестича не держали отдачи, при стрельбе из основного калибра судно мотало, а палуба сотрясалась вплоть до повреждений конструкции. Усиление же приводило к утяжелению поповки и, соответственно, к снижению скорости...

На войну!

Воевали ли поповки? Да, чуть-чуть. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, Андрей Алексеевич Попов многократно ходатайствовал, чтобы его судам было дозволено отправиться в рейд и вступить в боевые действия, доказав свою функциональность на деле. Но высшее командование было совершенно не впечатлено результатами испытаний (по ходу выявилась и еще одна проблема: из-за плохо продуманной системы вентиляции котельной рабочие теряли сознание от жары и не могли долго и беспрерывно трудиться). Поповкам было наказано оставаться плавучими прибрежными крепостями — как и предполагалось изначально.

Тем не менее 27−28 июля 1877 года суда совершили боевой рейд по Дунаю, прикрывая транспортники Нижне-Дунайской флотилии. Впоследствии было еще два испытательных рейда, однажды на горизонте даже появились турки... но до боя дело не дошло, а тихоходные поповки догнать противника просто не могли.

Основной проблемой поповок были даже не их технические недостатки. Дело в том, что потрепанная Крымской войной Россия не имела должных финансовых средств для планомерного возрождения флота. Все, что было в казне, по сути, выбросили на странные экспериментальные суда, которые обошлись дорого, а пользы особой не принесли. Конечно, следовало строить обычные броненосные крейсеры, способные работать и у берега, и в открытом море.

Но совершенствовать поповки продолжали — не бросать же дорогостоящий проект неоконченным! После очередной модернизации в 1879 году орудия на «Вице-адмирале Попове» были приведены в норму: стреляли они плавно, четко и через каждые семь минут. Качку поповки переносили отлично, что вдохнуло в Попова новые силы — он представил проект третьего, теперь уже эллиптического броненосца. Но флотское руководство уже осознало свои ошибки. Две поповки — хорошо, а третьей не нужно, решили наверху. Но и это был еще не конец.

На гражданке

Еще в 1874—1875 годах Попов построил три круглые парусные шлюпки (две диаметром 4,6 м, одну — 6 м). Именно на их испытаниях Попов пришел к выводу, что все портит именно идеальная круговая форма, нужно переходить к эллиптической.

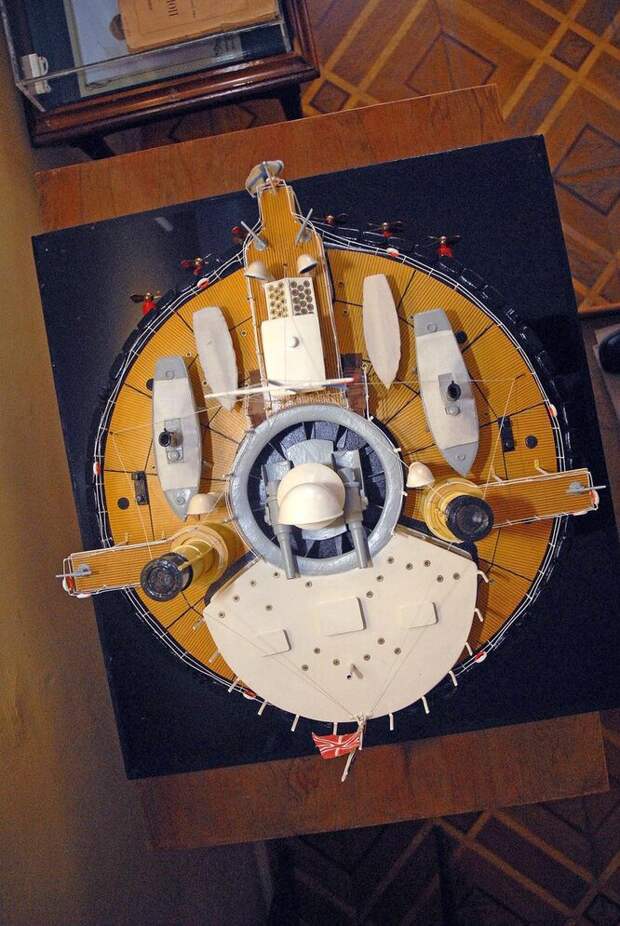

Как раз в октябре 1878 года императорская яхта «Ливадия» разбилась о крымские скалы, слава богу, без императора на борту. Попов тут же «перетянул на себя одеяло», указав на то, что его круглые суда отлично переносят качку и отличаются плавностью хода, а при отсутствии тяжелой брони окажутся еще и довольно быстрыми. Проект новой «Ливадии» готовился совместно с шотландской кораблестроительной фирмой Fairfield Shipbuilding and Engineering. После резолюции британских инженеров Александр II согласился на строительство круглой яхты — шотландцы гарантировали и устойчивость, и комфорт, и быстрый ход. Помимо Попова, соавторами яхты выступали британец Уильям Пирс и морской инженер Эраст Гуляев.

Изобретателем круглого судна считается не Андрей Попов (хотя он первым и единственным воплотил подобное в металле), а шотландец Джон Эльдер, основатель компании Fairfield Shipbuilding and Engineering. Именно он в 1868 году запатентовал круглое судно, и его патент вдохновил Попова на оригинальные разработки. Хотя Эльдер скончался в 1869 году, впоследствии Попов обратился именно в его компанию за помощью в строительстве яхты «Ливадия». Стоит заметить, что конструкция Эльдера была менее радикальной, нежели мониторы Попова; в ней сохранялось традиционное днище с килем, в то время как поповки имели плоское дно. Более поздний патент на усовершенствование конструкции Эльдера получил британский адмирал сэр Джерард Генри Ноэль. Интересно, что по идее Ноэля орудия броненосца располагались полумесяцем не носу корабля, числом семь штук.

Строили «Ливадию» под Глазго, причем очень быстро. Официальную закладку произвели 25 марта 1880 года, когда на корабль уже монтировалась обшивка! По документам «Ливадию» сдали за четыре месяца — 25 июня Великий князь Алексей Александрович принял судно.

Яхта получилась эллиптической (максимальная длина — 79,25 м, ширина — 46,63), комфортной и очень вместительной. Она имела два корпуса: обычный верхний «погружался» в эллиптический нижний; благодаря этому достигалась невиданная степень непотопляемости и плавности хода. Яхта легко достигала скорости в 15 узлов (28 км/ч), а внутри представляла собой шикарный дворец, оснащенный электрическим освещением, водопроводом и множеством комнат и залов общей площадью 3950 м². Казалось бы, все завершилось прекрасно: поповки нашли свое предназначение, о яхте трубили все европейские газеты, Попов и Пирс получили огромные премии. Если бы не одно «но».

При перегоне яхты из Гринока в Севастополь обнаружилась странная — и страшная — вещь. Яхта попала в шторм средней силы, и тут же все ее пассажиры ощутили страшные удары в днище, точно били не волны, а какие-то древние морские драконы или снаряды. Снижение скорости не помогало. По прибытии в испанский Ферроль было обнаружено, что обшивка спереди измята и изорвана, пять бортовых и одно междудонное помещение затоплены.

Спустя много лет этому явлению (когда днище носовой оконечности корпуса бьется о воду при продольной качке судна) дадут название «слеминг». Из-за нетипичной формы носа «Ливадии» слеминг достигал чудовищной силы, волны просто разрывали обшивку. Спустя 7,5 месяца отремонтированная яхта добралась до Севастополя, но приговор ей был уже подписан. Контрольные испытания в августе 1881 года показали, что сделать ничего нельзя, и злосчастная «Ливадия» была списана, едва вступив в состав флота.

Итог печален. Броненосцы оставались в боевом составе вплоть до 1903 года, а позже были исключены из списков и отправлены на слом. «Ливадию» перестроили в пароход «Опыт», потом в блокшив, который стоял в Севастополе до 1926 года, а остов его догнивал еще в конце 1930-х. Андрей Попов больше никогда не получил на свои опыты ни копейки — но он, пусть и ошибаясь в расчетах, все-таки вписал в историю мирового кораблестроения одну занимательную страницу.

Свежие комментарии