ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС. ОЛИМП И АФИНЫ.

izofatov

Оригинал взят у karpukhins в Гранитные города Улахан-Сис. Олимп и Афины.

К северо-востоку от Китайских кварталов протягивается такой же возвышенный округлый гребень, как и все здесь в округе. С небольшими пустыми интервалами здесь также разбросаны мощные останцовые комплексы. Один, довольно компактный чуть дальше, он занял себе место на самой макушке возвышенности, которая явно несколько выше той, на которой расположились Китайские кварталы. Вот из-за этого своего возвышенного положения этот город и получил своё название Олимп. А между Олимпом и Китайскими кварталами есть ещё один город, который из-за соседства с Олимпом получил название Афины, раз уж тут у нас греческие мотивы возникли. На самом деле когда здесь гуляешь, сразу и непонятно где заканчивается один город и начинается другой. Чёткие границы трудно вот так сразу выставить. К тому же отдельные останцы и в промежутках можно встретить. Но со стороны, особенно с южной, эти города смотрятся именно как отдельные образования.

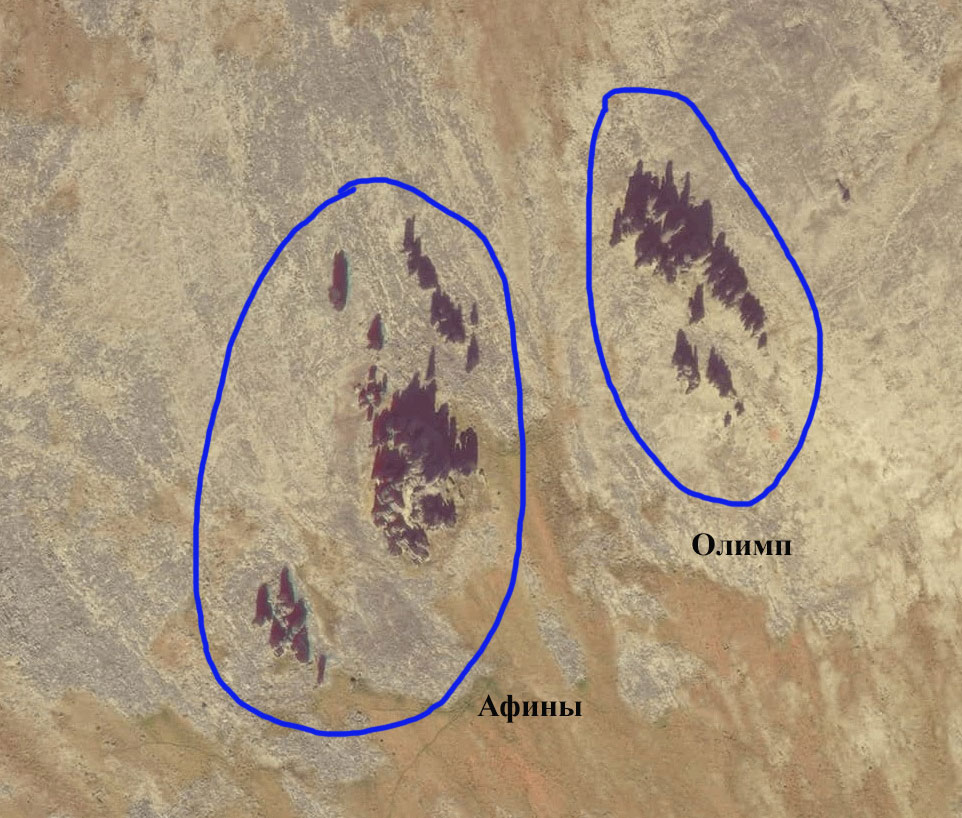

1. Это ракурс издалека с южной стороны. Здесь чётко видно Олимп справа и Афины слева.

2. И по отдельности. Это Афины.

3. Олимп. Здесь естественно снимал телевиком.

Ну а дальше тут всё вместе и Олимп и Афины.

4. Здесь ещё на подходе к Афинам со стороны Китайских кварталов. За Афинами выглядывает Олимп.

5. Сейчас мы непосредственно где-то в нижней части Афин находимся.

6.

7. Основной массив Афин.

8. Афины.

9. Афины.

10. Афинские ворота, проход к Олимпу.

11. А тут уже даже затрудняюсь, то ли ещё Афины, то ли уже Олимп.

12. Аналогично.

13. А это уже точно Олимп. Здесь, да и не только здесь довольно много хорошо набитых троп. Их некому больше набить, как только диким оленям. Но мы не видели ни одного. Но в это время года их и не должно здесь быть. Миграции обычно проходят в апреле и ноябре. Вот бы в это время здесь побывать, можно получить уникальные кадры с оленями на фоне каменных великанов.

14. Олимп.

15. А вот этот причудливый останец уже не помню где стоит, но точно в этих двух городах. Похож на сухой ствол скрученного суровыми условиями существования дерева, которые тут на северах как раз и водятся.

16. С другого ракурса тот же останец.

17. Здесь сшито из двух горизонтальных кадров, один над другим, чтобы акцентировать на переднем плане. Афины и Олимп на дальнем плане.

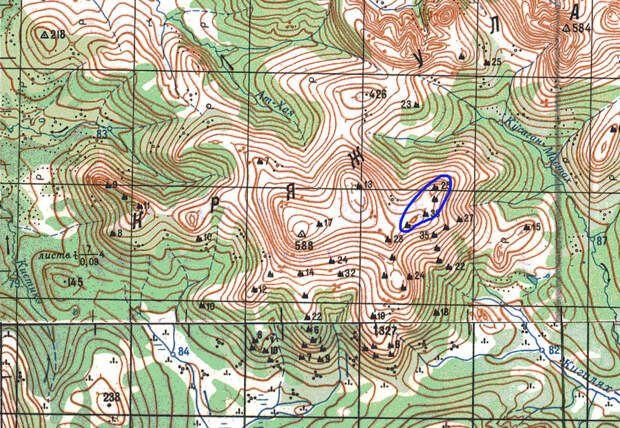

И картография:

Контур территории городов на карте.

Города на космоснимке по-отдельности.

-

ГЕОЛОГИ - О ПЕРЕВОРОТАХ ЗЕМЛИ

Оригинал взят у chispa1707 в Геологи - о переворотах Земли

Хорошее не ржавеет.

Такое понятие как "перевороты Земли" из головы не придумаешь.

Оригинал взят у bskamalov в Следы катастрофы у ученных

Если Землю "колбасило и мотыляло", то должен быть какой то след у вученных ?

Их у нас есть !!!

Карлъ Фридрихъ Моръ "Исторiя Земли. Геологiя на новыхъ основанiяхъ" 1868

Карл Фридрих Мор (1806 – 1879) выдвинул множество новых и революционных идей по строению земной коры, геохимии, происхождению и материаловедению пород. По слухам именно с ним консультировался бог, когда исправлял свои ошибки в мироздании.

1. Мор упоминает о предшествующей ему теории Земли :

ВЫРАБОТАЛАСЬ В КОНЦЕ ПОСЛЕДНЕГО (Мору) СТОЛЕТИЯ

, то есть в 18 веке !!! Но Мор боится её изложить, хотя описывает людей достаточно авторитетных для своего времени.

2.. Но не упоминать о переворотах Земли НЕ ВОЗМОЖНО :

3. Мор не дикарь и тупица, а прекрасно представлял историю и строение Земли :

4. Мор задается вопросами расчета движущих сил по перемещению земной оси :

5. Средиземноморье во времена Мора ещё "колбасило" :

Не было ещё гарантий, что не придётся опять менять календари и выдумывать новую "чёрную смерть" и приписывать её неким татарам из Каффы.

6. Карты мира менялись постоянно :

СТАРЫЕ КАРТЫ УНИЧТОЖАЛИСЬ !!! Хоть и объясняют их не нужностью, но они УНИЧТОЖАЛИСЬ.

4. Мор задается вопросами расчета движущих сил по перемещению земной оси :

5. Средиземноморье во времена Мора ещё "колбасило" :

Не было ещё гарантий, что не придётся опять менять календари и выдумывать новую "чёрную смерть" и приписывать её неким татарам из Каффы.

6. Карты мира менялись постоянно :

СТАРЫЕ КАРТЫ УНИЧТОЖАЛИСЬ !!! Хоть и объясняют их не нужностью, но они УНИЧТОЖАЛИСЬ.

-

АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ ДОПОТОПНОЙ ИМПЕРИИ.

Статья Александра Кривоноса.

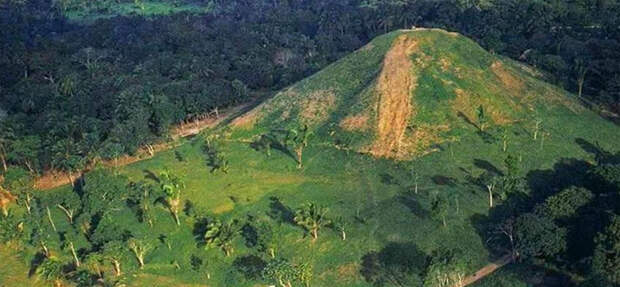

Почти по всему Миру, где допотопная Империя расположила свои точки присутствия после войны за первенство Человечества, были выстроены звездообразные земляные укрепления по видоизменённой технологии построения самых примитивных энергостанций, что осталась от Создателей, симбиоз с которыми закончился в своё время первой земной войной, результатом чего был их уход и самоопределение земных жителей.

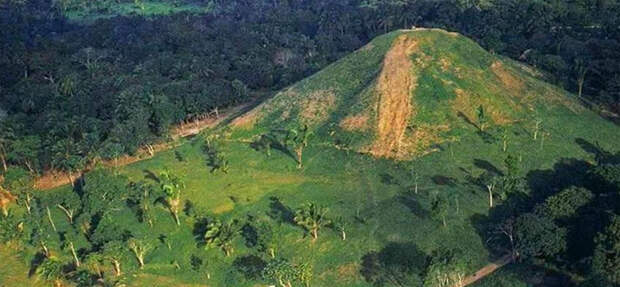

Энергостанции: насыпная и остатки от выработки

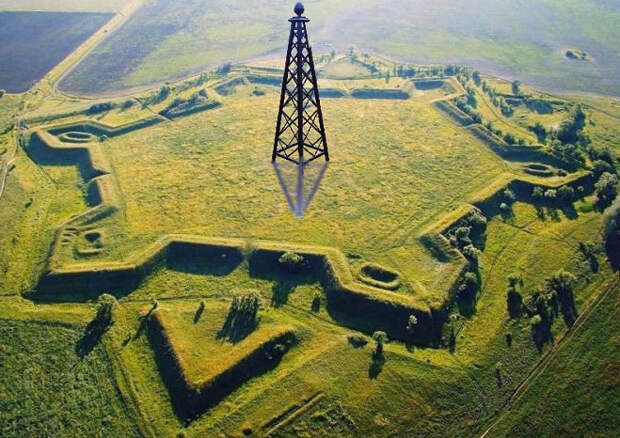

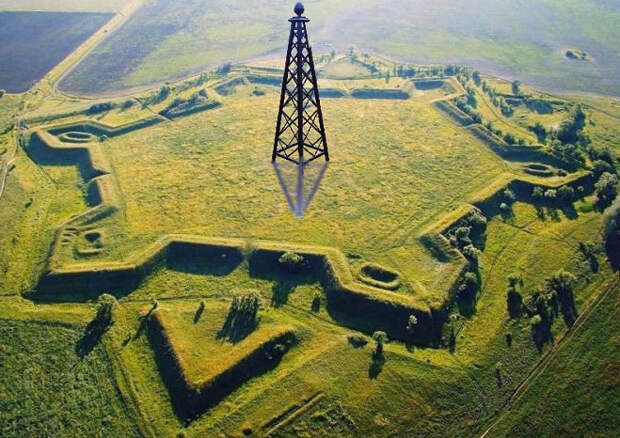

Звездообразные крепости с энергоприёмниками

Для их постройки, как в то время всё и делалось, зачастую использовался естественный рельеф или оставшиеся со времён не живой планеты терриконов геологодобычи, что оставили неизвестные нам космические искатели. Оживление и терраформирование Земли не сгладило поверхности, оставив причудливый рельеф, радующий глаз.

Энергостанции: Гора Кайлас-карьерный останец и 2 террикона

До потопа не было нужды облицовывать камнем что энергостанции, что звездообразные крепости (кроме случаев размещения на побережьях), тем более, что облицовка, создавая границу разных сред, ухудшала энергоинформационные свойства и добавляла уязвимости от неосторожного использования виброинструментов, или, как во времена Империи, применения виброоружия.

Звездообразная крепость, частично смытая потопом, но после облицованная камнем с утратой энергетических функций.

Как правило, если строилась изначально облицованная камнем крепость, то внутри она заполнялась не плотно, чтобы снизить пограничный переход энергетической волны, и имела не большие размеры, чтобы меньше высчитывать волновые функции. Наружная кладка в них была и каркасом.

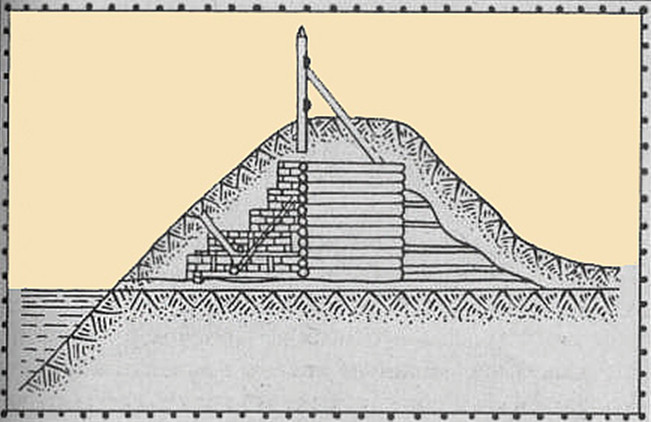

Каменный откос не большой крепости (с правильным углом)

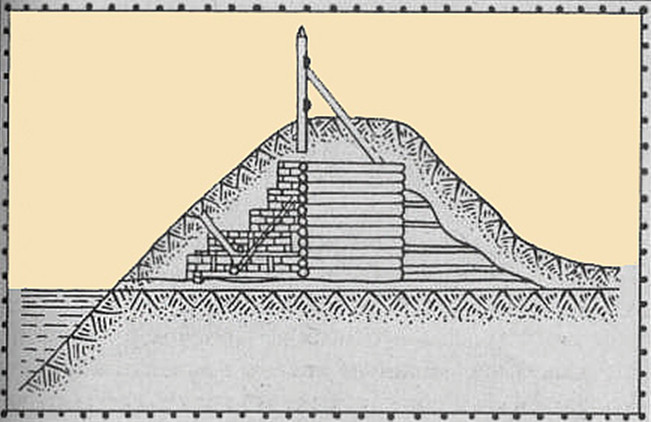

Чаще всего для жёсткости и стабильности углов наклона наружных поверхностей насыпи армировались деревянными конструкциями, удерживавшими грунт, но в местах, где с прочной древесиной была напряжёнка, каркас выкладывался из камня, но это требовало очень сложных расчётов для обеспечения накопления и прохождения через конструкцию энергоинформационных волн, в отличие от мёртвого дерева, которое для этих волн практически абсолютно прозрачно.

Армирование насыпей звездообразных крепостей

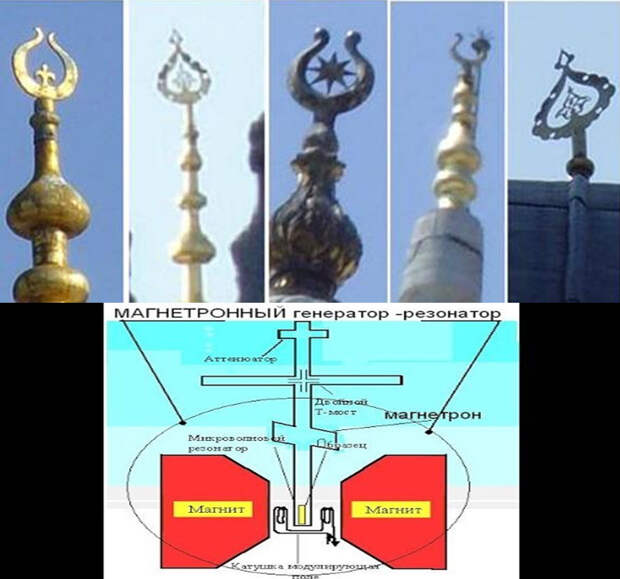

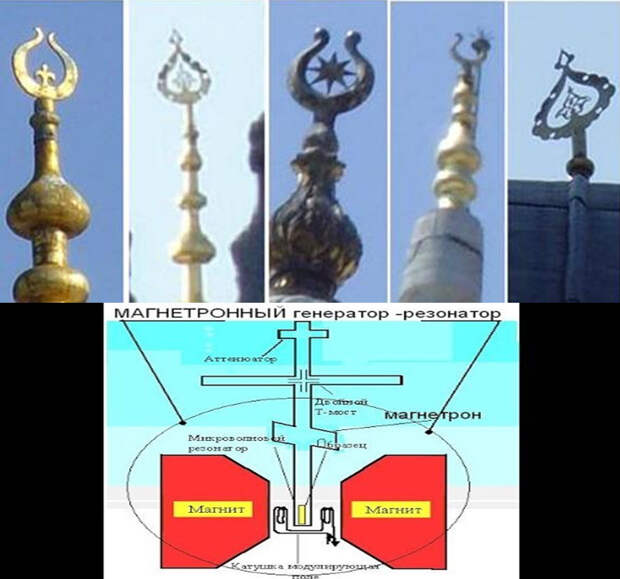

В отличие от энергостанций, способных работать в полной мере только в составе сети, звездообразные крепости, кроме защиты от проникновения снаружи и от ракетного оружия, были способны автономно снабжать необходимой энергией объекты, расположенные в их периметре, имея также возможность сетевого энергоснабжения в сети для внешних объектов. Также отличие появилось в способе снятия энергии и информационном обмене. Если для подключения к сети энергостанций использовались дольмены с хитрыми преобразователями волн, то для снятия энергии в «звезде» необходим был шпиль или колонна, причём, чем выше, тем эффективнее, на вершине которых располагался резонатор, рассчитываемый по форме и размеру в соответствии с другими параметрами энергоинформационной системы, а у подножья электро-магнитный или волновой приёмник. Сам резонатор мог давать центральное освещение, но для этого необходимы были довольно редкие материалы и точные расчёты.

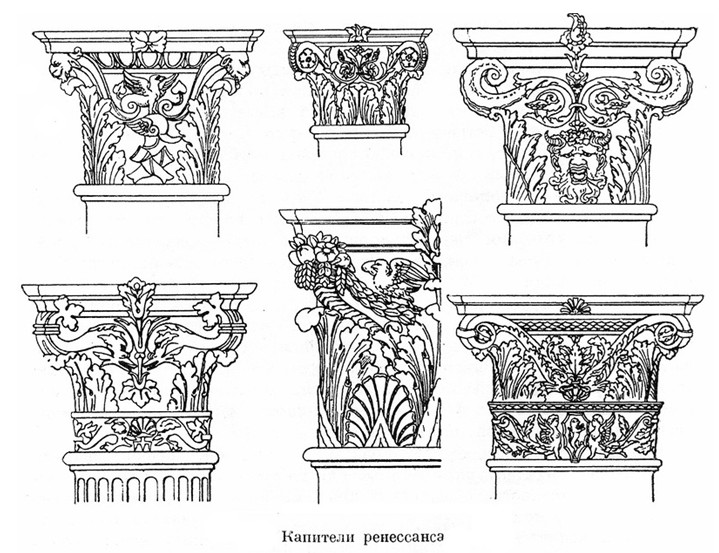

Резонаторы

Война закончилась, начался длительный период мира, если не считать мелких локальных стычек. Сначала в периметрах крепостей, а потом и снаружи стали строиться капитальные поселения. Массово использовать лес было нельзя, т.к. он основа вселенского энергообмена и благополучия Солнца и Земли, да и в плане климата очень важен. Лес создаёт тень, снижая температуру и сохраняя влажность, а без этого нет правильного ветра и наполняемости небольших допотопных речушек. А потому строительство велось из камня.

Почти по всему Миру, где допотопная Империя расположила свои звездообразне крепости, возникли красавцы города в стиле «антик», а в их близи или в районах рабов - в промышленном стиле, похожем на средневековый примитивизм.

По сути, эти 2 стиля отличались только тем, что после возведения «средневековой коробки» проводилась облицовка, обеспечивающая кроме эстетики и тепло-звукоизоляцию, и для кондиционирования (охлаждения стен, как это делают деревья в лесу, создавая лёгкий сквознячок) колоннады, да вставлялись скульптуры да барельефы, сначала имевшие только эстетическое значение. Естественно, я не учитываю здесь технологии производства и транспортировки самого камня, которые до реального средневековья практически недошли.

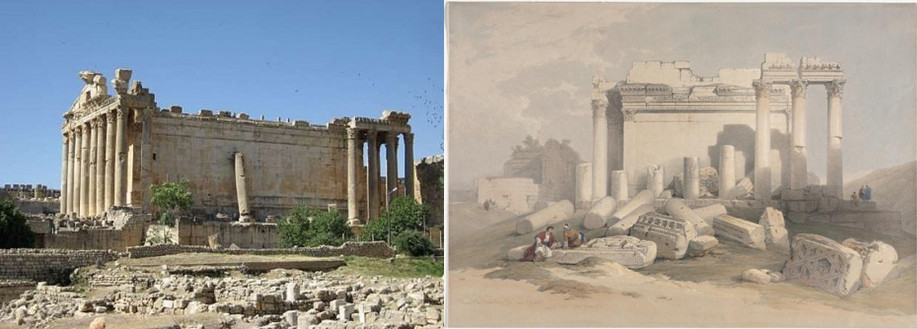

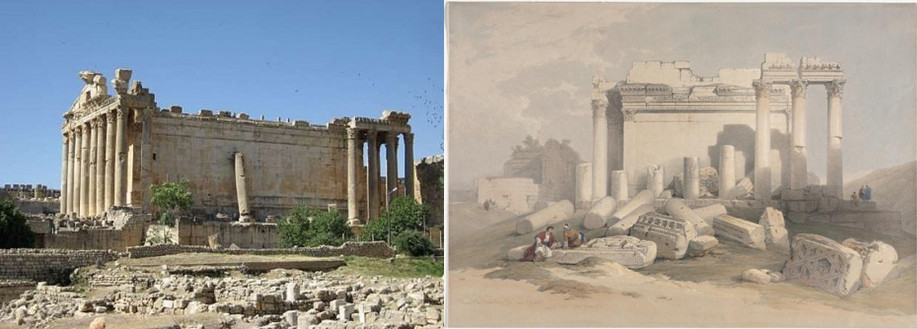

Если убрать колоннаду с античного дворца, то получится просто каменный сарай (Баальбек)

А внутри строение не отличается от средневекового (Пальмира)

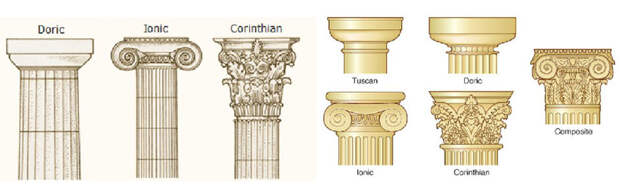

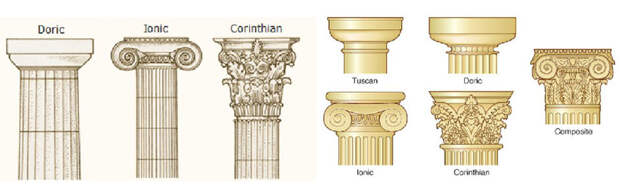

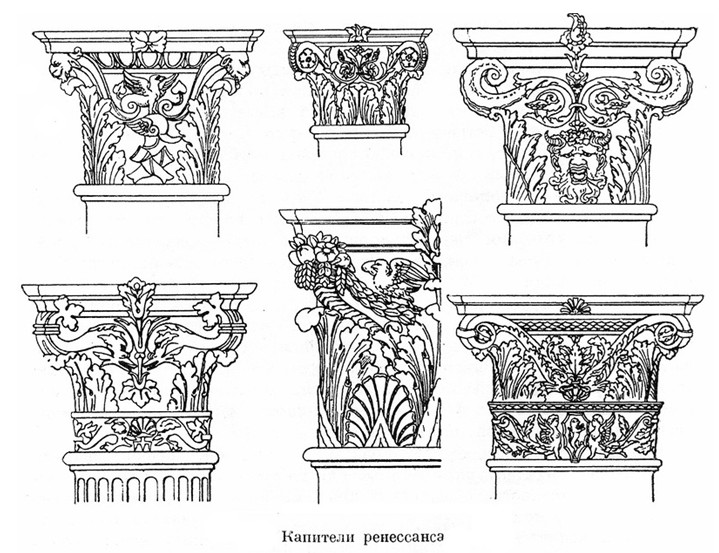

Организуясь, города диктовали изменение общественного сознания. Появилась система назначения зданий, а это требовало отличительных архитектурных элементов, как сейчас применяются вывески, по которым сразу понятно, что перед вами: правительство, госучреждение, развлекатьльный комплекс, общественная организация, частное жильё, культовое сооружение или финансовая контора. Таким основным отличительным элементом стали капители колонн. Форма и отделка самой колонны в опознавании не участвовала, т.к. она являлась техническим приспособлением, рассчитанным на создание определённых оптимальных воздушных потоков и иногда вибраций.

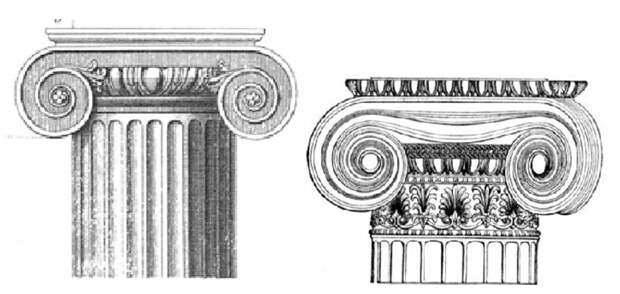

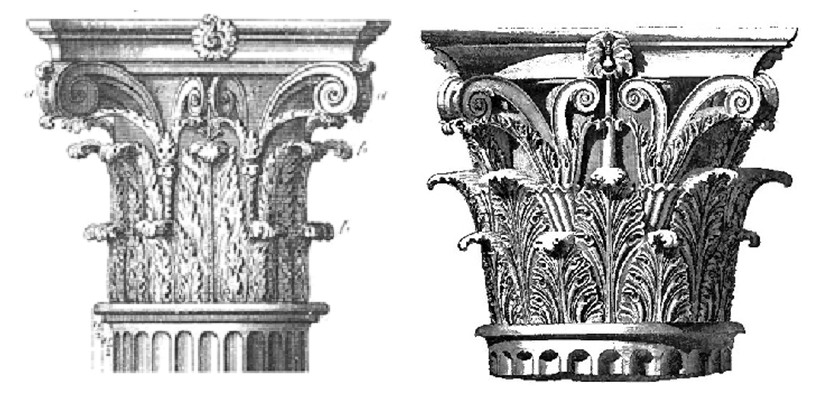

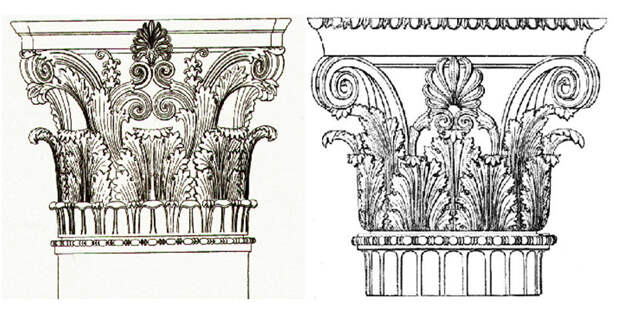

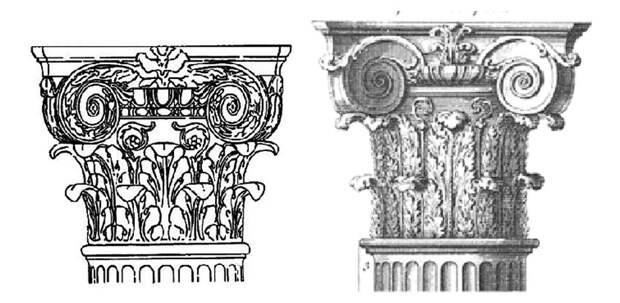

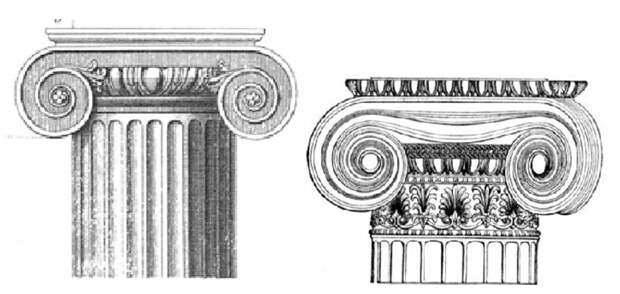

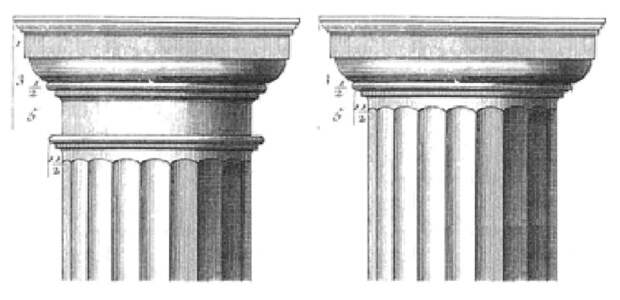

Официальное деление на 3 и 5 соответственно стиля капителей

Сейчас нам пытаются объяснить, что тип капители в «антике» определяется географией, деля на 3 или 5 типов по названиям городов-государств или местности древности, но в реальности в одном развитом городе всегда присутствовали капители разного вида.

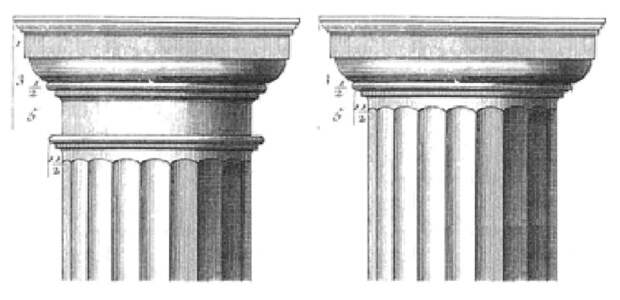

Тосканский ордер – самый простой, с наиболее массивными колоннами и деревянным антаблементом. Если устраивался каменный антаблемент, его формы являлись упрощенным вариантом дорического антаблемента.

Римско-дорический ордер, в отличие от греческой дорики, имел несколько более стройные пропорции колонн и относительно меньшую высоту антаблемента. Отличия были и в отдельных формах: колонны чаще всего не имели каннелюр, но опирались на базы; карниз имел более развитую поддерживающую часть.

Римско-ионический ордер в наибольшей степени наследовал формы и пропорции греческих образцов. С развитием тенденций к обогащению несколько усложнились элементы, особенно карниз, в котором поддерживающая часть по высоте приблизилась к венчающей.

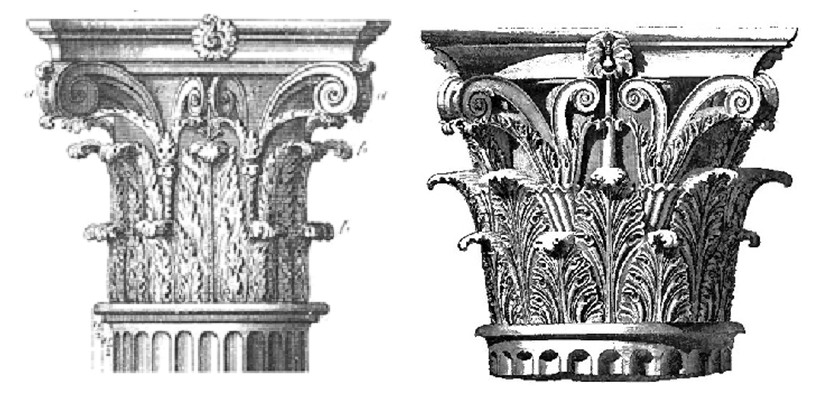

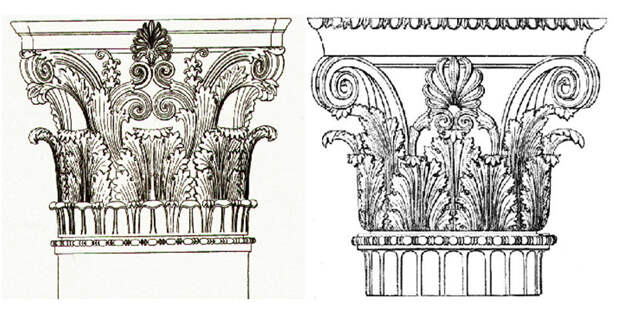

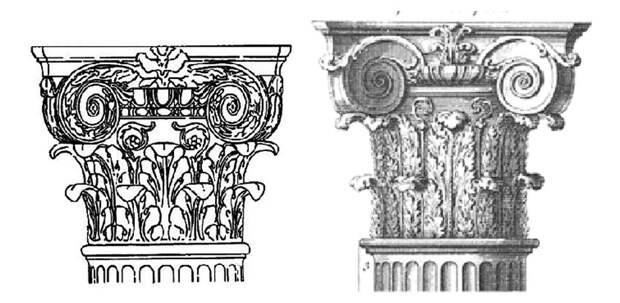

Коринфский ордер, не получивший в Греции широкого распространения, в Риме стал одним из господствующих ордеров, особенно в императорский период. Он отличается стройными пропорциями и декоративным богатством. Его пышная удлинённая капитель с изящными угловыми волютами и тремя ярусами стилизованных листьев аканта как бы вырастает из колонны, ствол которой часто каннелирован и имеет богатую по профилировке базу. Не менее богат и карниз, который близок по составу обломов к римско-ионическому ордеру, но дополнен резными кронштейнами-модульонами, поддерживающими выносную плиту.

Композитный ордер в основном повторяет коринфский, но отличается от него капителью, сочетающей в себе черты капителей коринфского и ионического ордеров.

Впрочем от местности и принадлежности капители действительно зависели, но за пределами Империи, где значения и предназначения были другими, и строились те здания не по Имперским проектам.

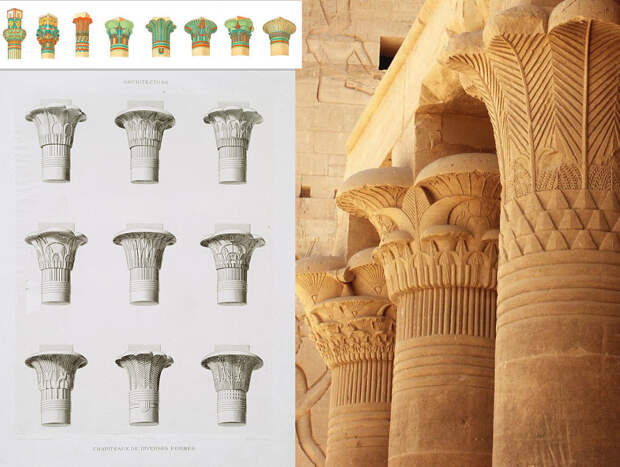

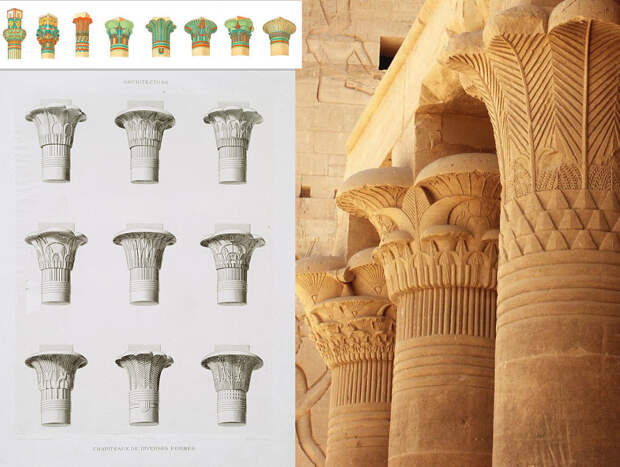

Вот, например Египетские:

Причём нужно заметить, там разные типы капителей могут быть в пределах одной колоннады, а в Империи разного стиля не могли оказаться даже в разных колоннадах одного здания – иная парадигма.

Также совсем другие капители и даже сами колонны в Индии, Юго-Восточной Азии и Китае. Другие они и в большинстве современных исламских стран. Эти территории к Империи не принадлежали. Точнее многие из них перестали принадлежать в мирное время.

Но самое интересное, что они иные и в Испании, находившейся не где-то за морями и неприступными горами и лесами, а в непосредственной близости к территории Человеческой экспансии на Запад Европы:

Капители из Альгамбры

Потому, что Иберия также не входила в Империю никогда, но иногда в Испании в приморских районах можно найти отдельные строения с колоннами Имперского стиля. А вообще испанская архитектура легла в основу готического стиля, который распространился после потопа, но об этом не сейчас. Вернёмся к Империи и посмотрим, наконец, значения капителей:

Личные покои Императора

Государственное Имперское учреждение или служебные покои Имперского чиновника

Государственное увеселительное или культурное заведение (библиотека, театр, клуб, бани, оздоровительный комплекс, выставочный зал). Подобное чаще встречалось на территории императорской виллы или дворцового комплекса.

Общественное или частное увеселительное или культурное заведение (библиотека, театр, клуб, бани, оздоровительный комплекс, выставочный зал, школа искусств, менные дома клубного типа). В более позднее время могли относиться и к учебным заведениям, где преподавание искусств составляло лишь меньшую часть, а большую занимали науки.

Общегражданские строения (жильё, частне офисы, включая медицинские, образовательное учреждение,парковая архитектура, общественные склады и негосударственные хранилища, производственные, некатегорийные универсальные помещения, культовые сооружения аскетичных религий и т.д)

с любым тематическим орнаментом.

Культовые сооружения (каждая религия имеет свои орнаменты). Здания строятся вне Имперского канона, но по городским правилам расположения и использования коммуникаций.

Более детальное деление предназначения зданий определялось фронтонами и их заменяющими надстройками на крыше.

Так обычный вариант мог быть во всех типах зданий, предназначенных для работы, жилья и отдыха людей.

Обычный универсальный фронтон античного стиля

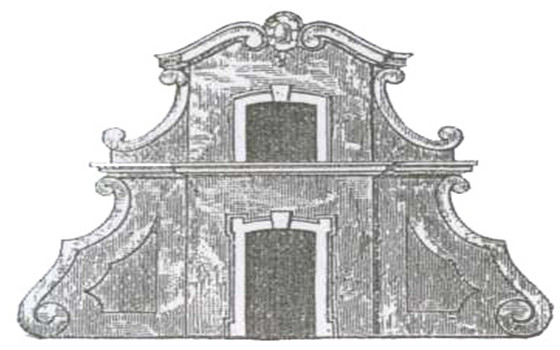

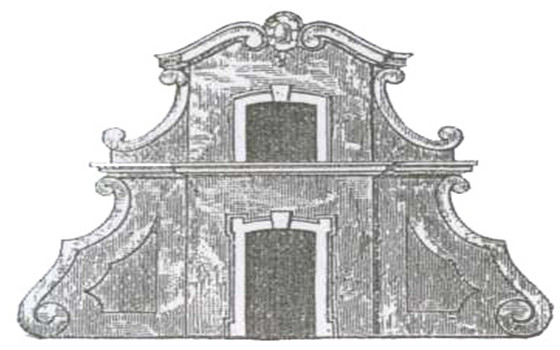

А вот такая надстройка присуща только менным домам(финансовым конторам), где трудолюбивые иудеи в поте вашего лица меняли одни виды ценностей на другие, а иногда втихую давали в рост.

Надстройка-фронтон менного дома. Могла быть в 1 или 2 этажа.

2 этажа – свидетельство высокого уровня обслуживания

Фронтон менного дома клубного типа.

Как правило надстройка имеет фальшивые окна и двери, но может содержать чердачное окно.

Менный дом клубного типа(бывший). К сожалению при реставрации изменили капители пилястр надстройки. Там должны быть такие же как на основном здании.

Хотя бывали и государственные «обменники», но в них всё равно этим занимались иудеи, правда в рост предлагать боялись.

Государственные менные дома

Но были и другие фронтоны – статусные. Как правило, их достраивали на домах позже, когда то, для чего использовалось строение, приобретало высокий статус – бренд. После потопа на таких фронтонах владельцы располагали свои гербы.

Государственная вилла высокого обслуживания

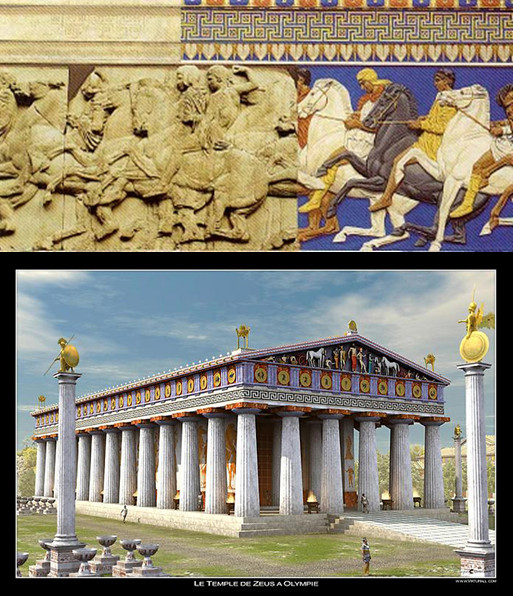

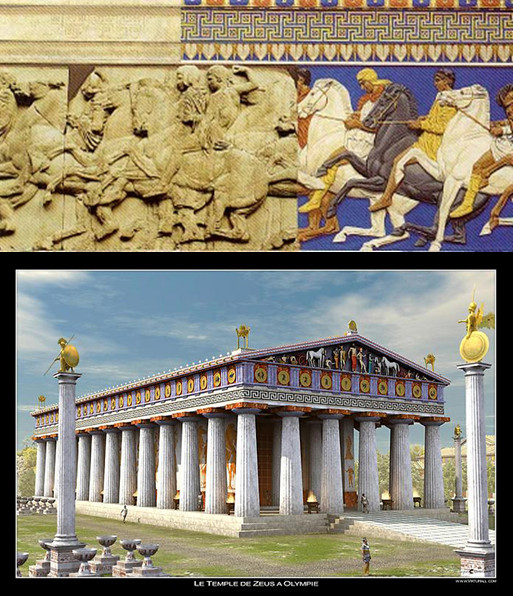

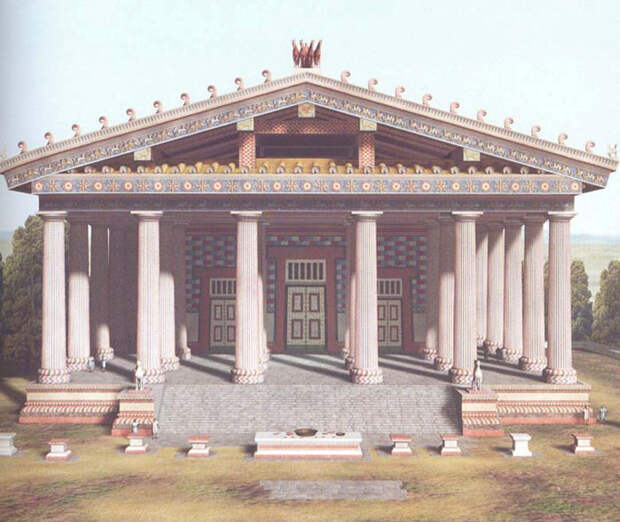

Более детальное понятие о назначении и принадлежности зданий уже определялось на основании раскраски, а самый нижний уровень предназначения – барельефами и скульптурами на фронтоне и антаблементе.

Хотя тематика скульптурных композиций могла быть просто продиктована эстетическими или идеологическими пристрастиями владельца и мало иметь отношение к занятиям в таком доме.

К сожалению, цвета в наше время уже не видно и смысл барельефов дезориентирован мифами, а потому рассматривать до такой детализации здесь смысла не имеет.

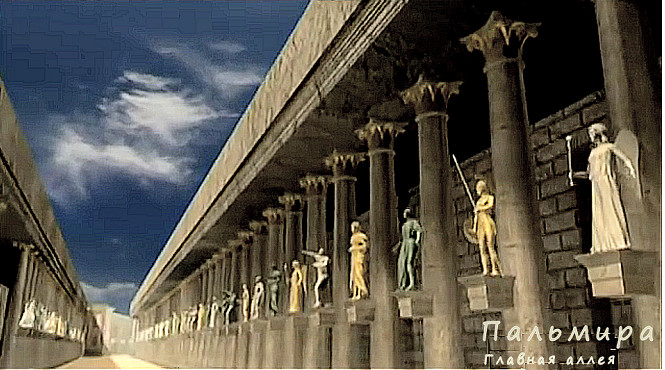

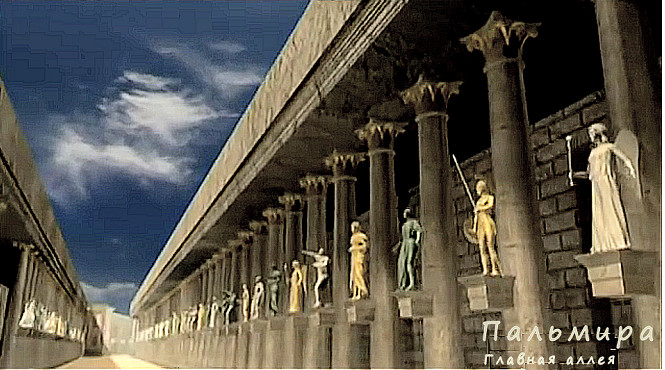

Аллея почёта видных деятелей и гостей Пальмиры

Лишь добавлю немного по смыслу других элементов декора. Скульптуры в нишах стен и на подставках на колоннах – это аналог нашей доски почёта или мемориальной доски, а скульптуры на углах крыши – это уже более позднее обозначение покровителя для того, чем в этом здании занимались, хотя иногда более высокий покровитель изображался перед фронтоном отдельной скульптурной группой. Позже появились и надписи на антаблементе, когда создали единый официальный язык. Но многие надписи, известные сейчас, были нанесены уже в послепотопные времена.

… Этот дом освятил своим присутствием Великий…

Покровителем этого дворца(офисного центра) является

Первый министр водного хозяйства Первого правительства Человечества

Расширение городов требовало больше энергии, причём неудобная для понимания Людей волновая энергия сети мало подходила для бытовых и общественных нужд, а электро-магнитная, производимая в «звёздах» наружу (в случае работающей «звезды») не передавалась (о проводах тогда не знали, передавая её только потоками). Также была потребность в освещении. Если же резонаторы и давали свет, то его не было достаточно даже для нормального освещения центральной площади внутри крепости, а локальные светильники были вообще малоэффективны.

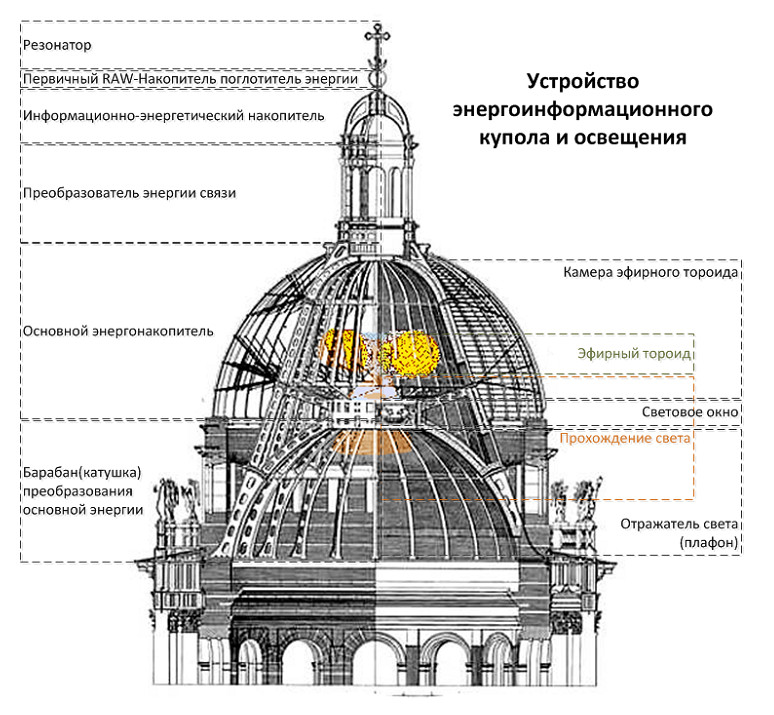

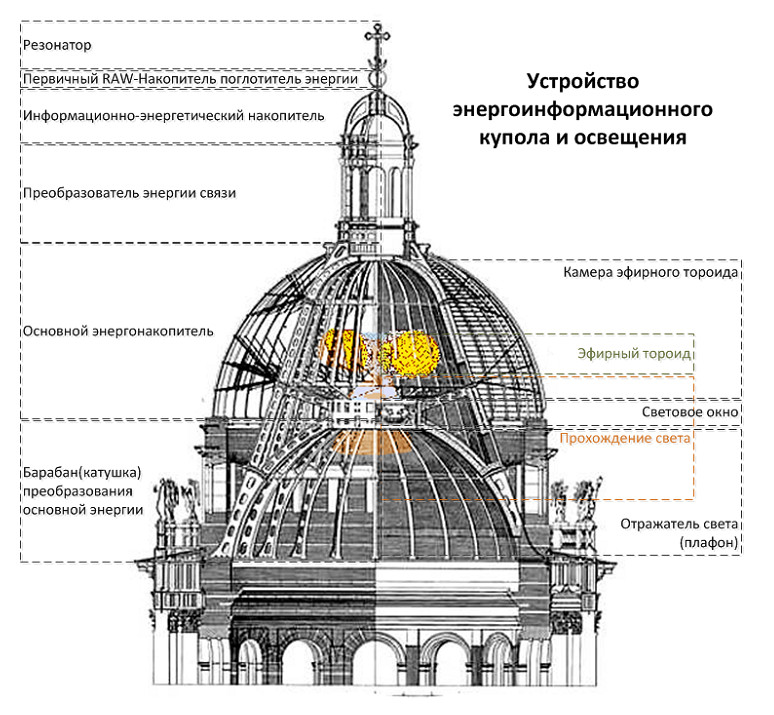

Развитием «звёздной» технологии в условиях каменного строительства стали купола. Практически надстройка с куполом и шпилем с резонатором была даже более эффективна в производстве электро-магнитной энергии, но хуже давала волновую и в единую сеть вообще не вязалась. А в комплексе с остальным зданием могла быть сразу перенаправлена или распределена по направлениям за счёт жёсткости волноводов, организованных нефами и притворами.

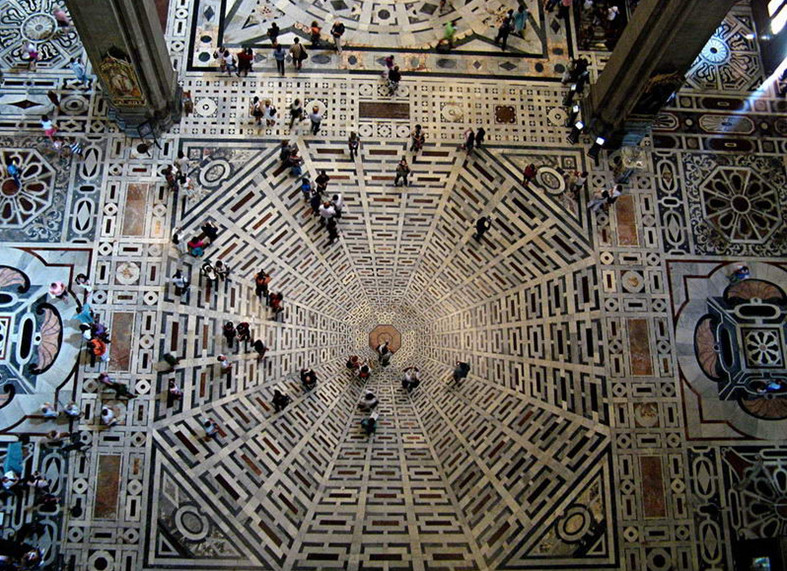

Также купол давал более устойчивую разноабонентскую связь, если депривационную ванну (сейчас их называют саркофагами и думают, что это могила) размещать прямо под куполом на полу, настраиваясь на абонента по розе направлений, что там изображалась. Впрочем, в купольную технологию были внесены элементы из самых продвинутых энергоинформационных станций Создателей, которые можно было собрать из природных материалов, как это было сделано в Египетских пирамидах, но значительно компактнее.

Ванны для дальней связи

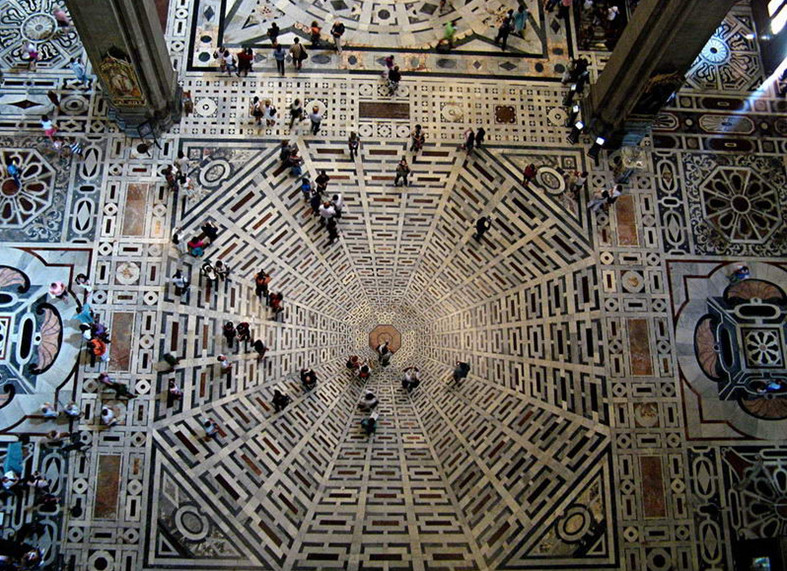

Точная настроечная роза направлений связи, размещаемая непосредственно под куполом

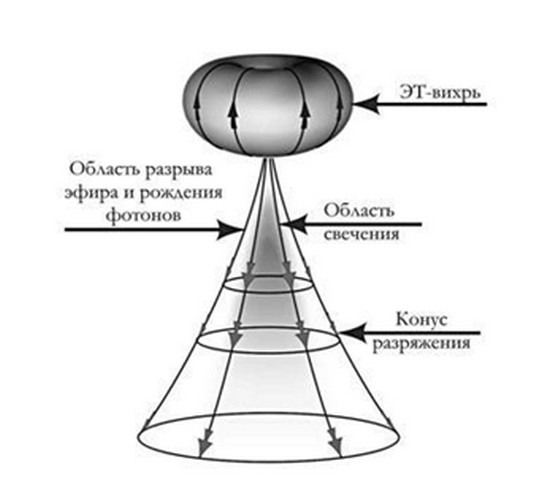

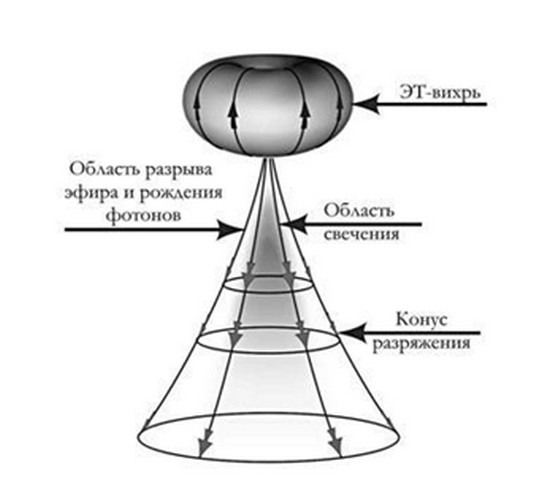

Ещё одна технология Создателей к тому времени была обуздана – Эфирные тороиды. По существу это «пылесос» с функцией «антиматерии», который мог поглотить всё, к чему приближался, а потому был очень опасен (после потопа использовался как самое мощное оружие). Но тороид давал свет в солнечном диапазоне, черпая энергию из эфира, для чего в основном и применялся в мирное время, если не считать прокладку тоннелей и рытьё каналов, но такие функции требовали опыта и сноровки в их вождении на «поводке».

Естественно строились купола с тороидами только у домов Императора и зданий заседания правительства, впрочем, иногда и чиновники высоких рангов позволяли себе такое «чудо» устроить. Но что удивительно, иногда в регионах, даже в мелких поселениях, в Имперских администрациях были купола с освещением.

В обычных условиях удержать эфирный тороид на месте весьма проблематично. Одна сторона тора, работающая на поглощение материи с незначительным выделением огня, в процессе этого «всасывания» создаёт момент движения в противоположном всасыванию направлении, а другая сторона излучает свет. Удержать его можно только в поле статического заряда.

Источником такого поля мог быть купол. Рабочей зоной самого купола являлась внешняя его поверхность, внутри энергия накапливалась в иной пространственной фазе и преобразовывалась подкупольными «барабанами», которые также использовали для этого только наружную сторону. Поэтому внутри купола была камера с отражателем, куда и помещался тороид, чувствительный к токам купола. А ниже делалось отверстие, для освещения всего здания. По сути тороид кроме освещения ещё и подпитывал энергетические контуры, идущие от купола, передавая излишки прямо в барабан, чем компенсировал потери на преобразования.

Камера строилась таким образом, чтобы тороид, размещаясь в геометрическом центре основного накопителя, был достаточно близок к световому окну и не ближе 3м до потолка камеры, чтобы её не разрушить.

Тороид заводился в здание специально обученным человеком при помощи специального инструмента, напоминающего крест на длинном шесте. Этот инструмент подтягивал что-то из того же эфира, что притягивало к нему тороид, одновременно разворачивая его световой стороной вниз.

Поскольку на расстоянии от метра до трёх, в зависимости от размера, тороид и в транспортном состоянии мог поглощать всё сущее, для его вноса в здание делались очень высокие двери, или в верхней части входной арки вставлялся съёмный фронтон. Но иногда для вноса/выноса использовались съёмные витражные окна.

Пройдя через высокий вход, «тороводитель» должен был аккуратно дойти до площадки под куполом, встать в центр изображённой там розы направлений связи и отключить «палку погонщика». Дальше тороид сам занимал место под куполом.

Хуже ситуация, если нужно было вынуть тороид, например, для ремонта здания. Его конечно можно дезинтегрировать, но это очень не рентабельно. А чтобы вынуть рвущийся вверх тороид из купола и через большие двери или окно вывести на улицу нужно было уже минимум три «пастуха» с крестами на палках и временный подъёмник для плавного их спуска вместе с «бомбой».

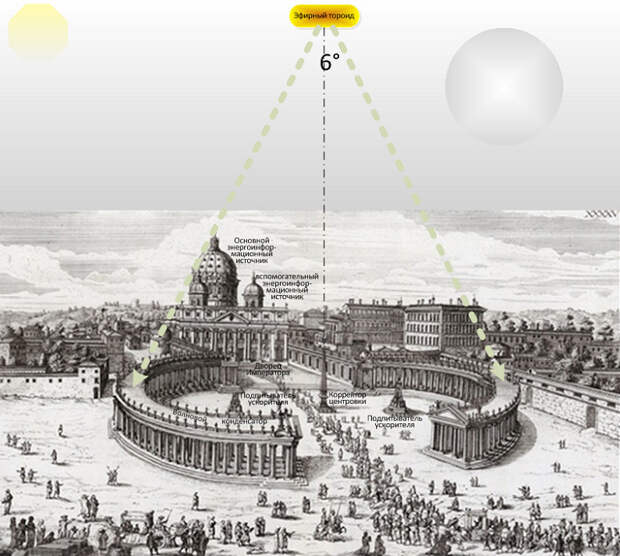

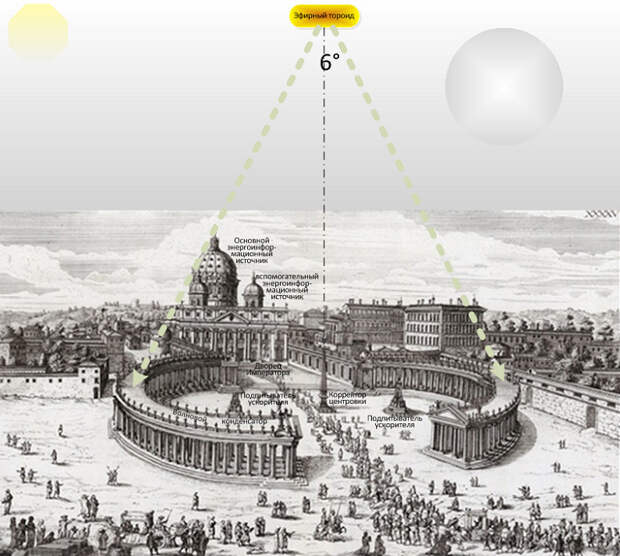

Другим вариантом удержания тороида были волновые конденсаторы. Как правило, они строились в виде круговой колоннады, по которой, как в ускорителе частиц, запускались волновые энергии, чувствительность которых не давала тороиду удалиться дальше вершины воображаемого конуса, имеющего в основании колоннаду, с углом наклона поверхности к оси около 6 градусов. Это позволяло подвесить тороид над городом и давать свет, аналогичный солнечному на достаточно большой площади практически круглосуточно.

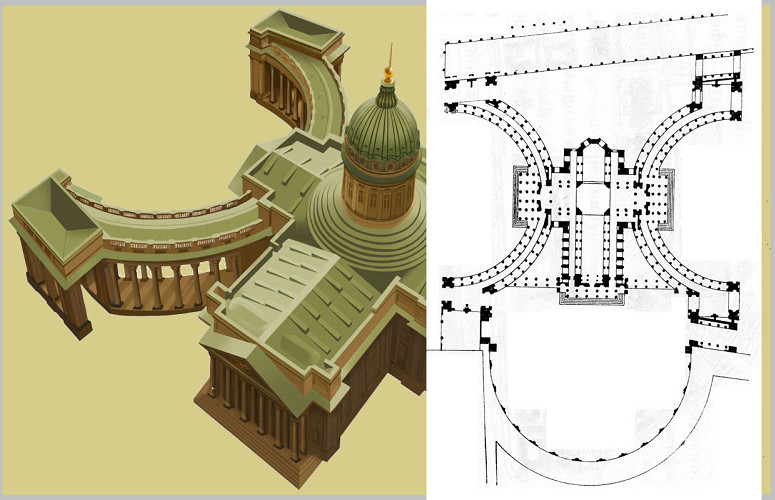

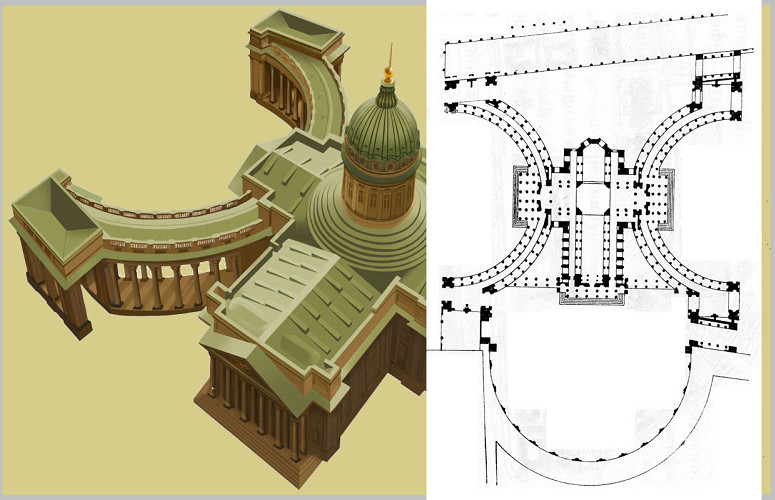

Но более революционным волновым конденсатором был построенный в Столице Империи Х-образная колоннада, т.к. для поддержания работы его открытого ускорителя не требовалось создавать источник энергии, потому что он использовал энергию самой планеты, к тому же он ещё отдавал энергию в столичную сеть, но купол в центре пересечения полуокружностей колоннады лишь выполнял поддержание балансировки, трансформацию энергии «ускорителя» и привязку точки размещения тороида. Сам же тороид при такой «привязи» с вывернутым конусом вообще висел в стратосфере и из-за своих огромных размеров покрывал светом не только столицу, но и близлежащие территории, а издали служил маяком для караванов и галер.

План открытого конденсатора построенного в Столице Империи

Как видно из вышесказанного, самыми крупными строениями были не религиозные или культовые, а объекты энергетики и дома управленцев, в которых собственно энергетика и обеспечивалась.

С религией для большинства граждан Империи (разумеется я имею ввиду жителей городов) было туго, они сплошь были атеистами–прагматиками, уважающими чинопочитание, сплетни о вышестоящих (ставшие сейчас мифами о богах), выражающими священный трепет даже перед портретами правителей, ими же избранными или даже бывшими.

Культовые сооружения строились лишь для иноземцев, что были в Империи на работе или в гостях, а потому большими античные храмы не могут быть по определению. Чего не скажешь о дворцах Императора, его министров и палат и цирков заседания парламентов.

Бывшие покои Императора

Сейчас смешно смотреть, как Имперские Государственные здания изображают религиозные храмы, с христианскими графити на стенах. Да и храмы богов в Афинах и Баальбеке всего лишь жильё и офисы Имперских чиновников, хотя может быть под покровительством членов первого человеческого правительства, прозванных Зевсом, Бахусом, Афиной и т.д.

Руины госучреждения Империи в Афинах, именуемые «Храм Зевса Олимпийского»

Если посмотреть ближе на капитель с «храма Зевса Олимпийского», то она больше всего соответствует Императорским покоям.

Офис Имперской винодельческой компании под покровительством Первого министра сельского хозяйства Первого Человеческого правительства («Храм Бахуса», Баальбек)

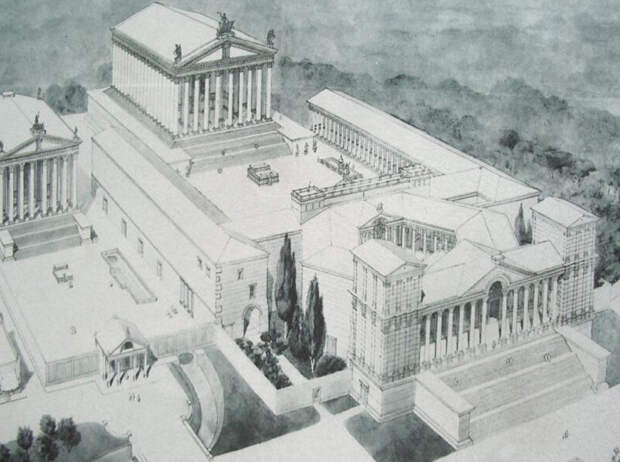

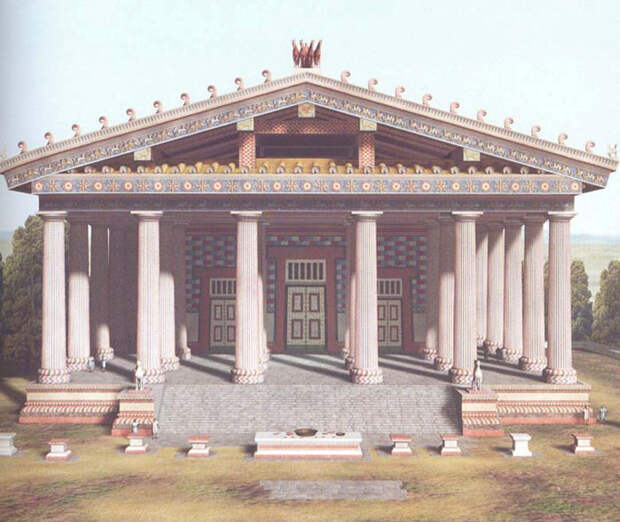

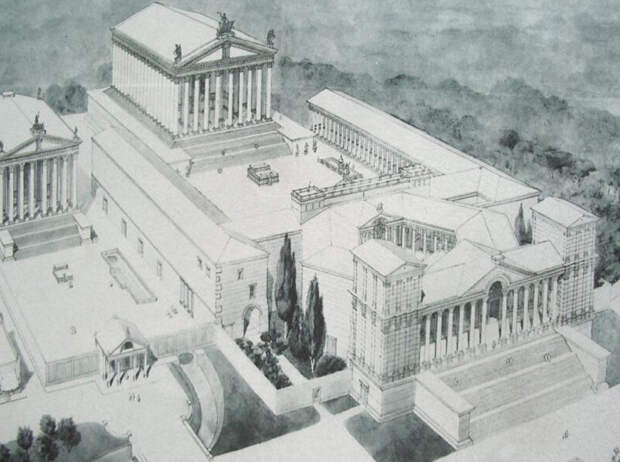

Вот, например, и «храм Юпитера» в Баальбеке тянет на резиденцию правителя, судя по реконструкции.

А шестигранное строение с внутренней колоннадой сразу за входной группой также могло быть волновым конденсатором по совместительству и удерживать эфирный тороид, освещая богатые дворы.

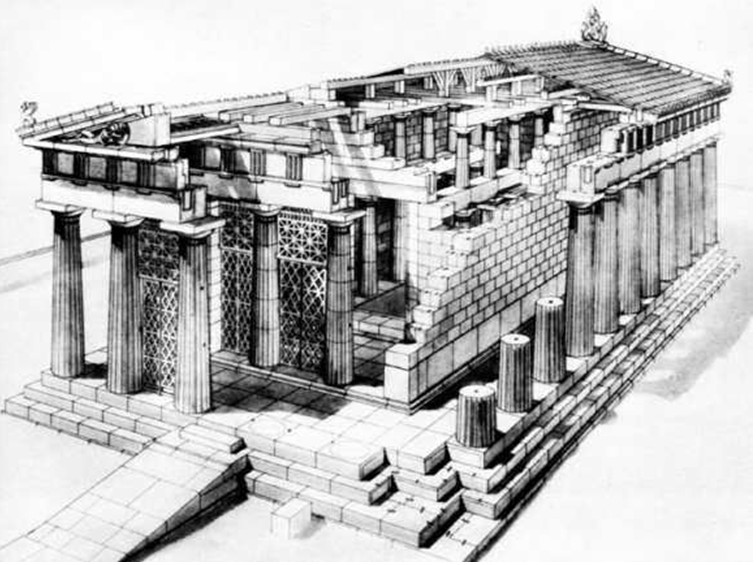

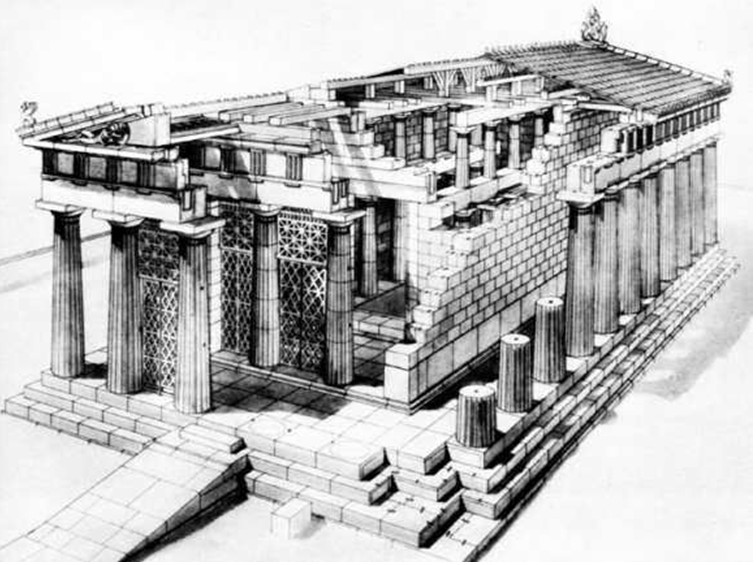

Впрочем, главный «храм» в Афинах это не государственное, общественное здание, а судя по круговой колоннаде кондиционера, может быть даже склад для общественного продовольствия на случай катаклизмов.

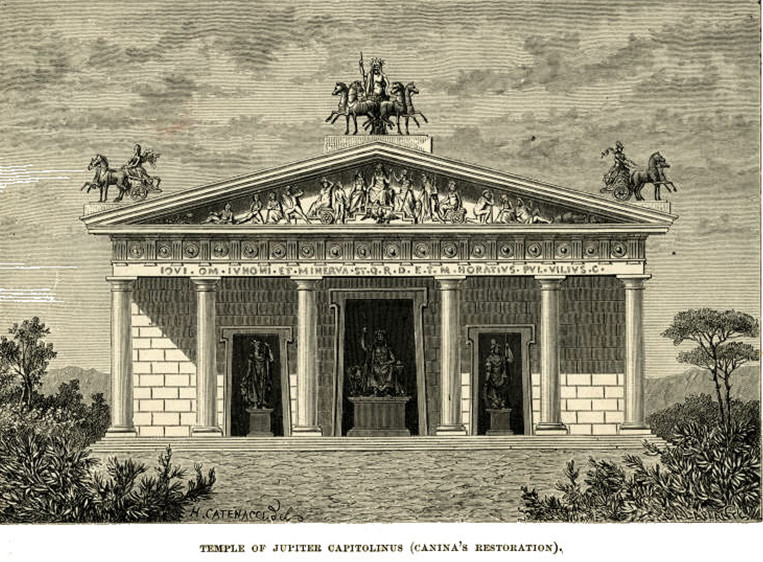

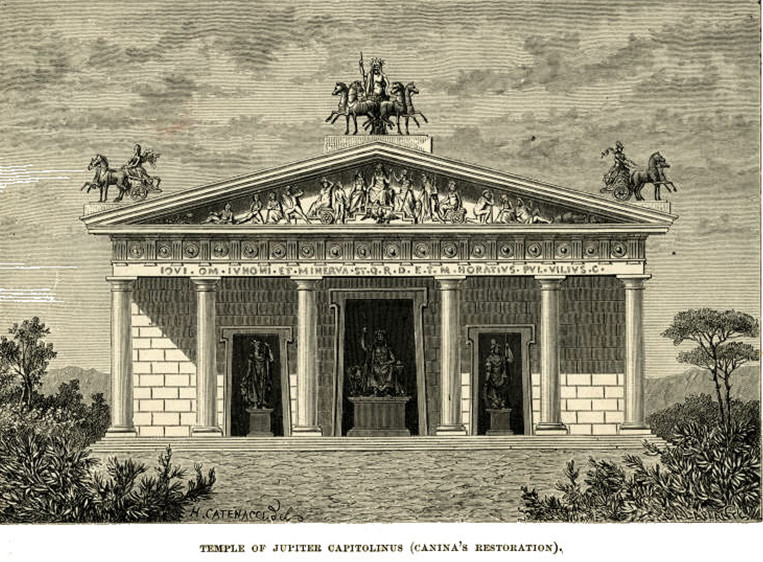

Также не храмом было здание, называемое сейчас Храм Юпитера Капитолийского в Риме

Глядя на 2 его различные реконструкции конечно возникают противоречащие предположения, но скорее всего это гражданский общественный центр.

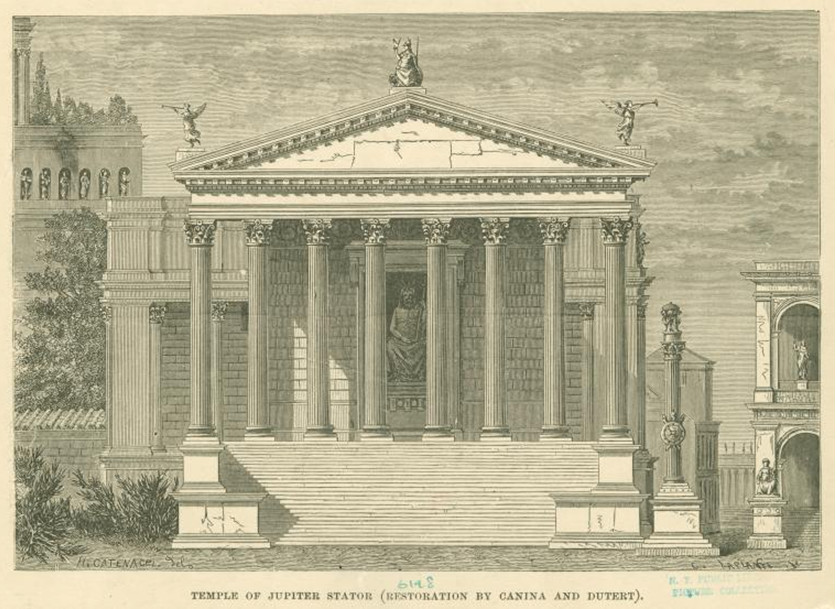

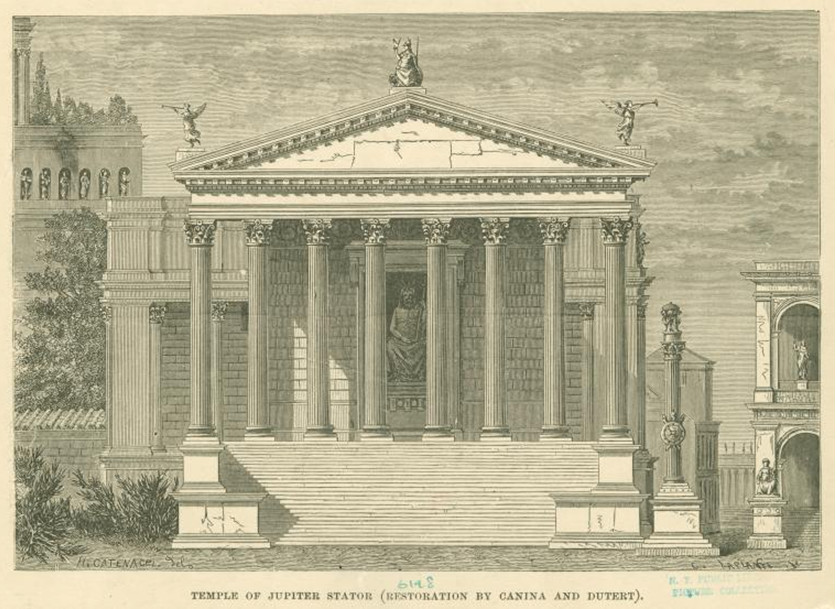

А вот «Храм Юпитера Статора» на римском Форуме явно государственный офис

Также смешно смотреть на нынешние государственные здания с символикой библиотек, театров и филармоний.

Вот, например, сейчас правительственное здание в Сингапуре.

Оно уникально тем, что это на самом деле бывший полнофункциональный развлекательный комплекс с театром, клубами, баней и т.п., да ещё и с энергокуполом с тороидным освещением. Разумеется сейчас всего этого нет.

Примерно тоже самое в бывшем СССР, только купола уже давно нет.

1947—1955 Здание Правительства Союза ССР (Сенатский дворец)

Также смешно здание правительства в Питере, впрочем, все знают, что до событий «октября» это было практически школой искусств для барышень.

Или вот типичный театральный зал времён Империи

Зал заседания Парламента в Вене

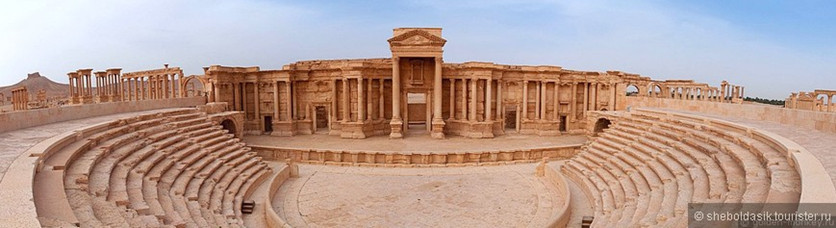

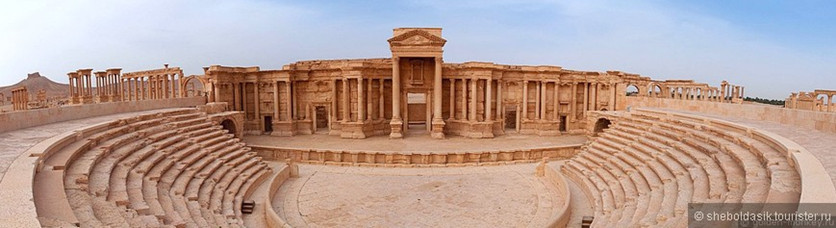

А то, что сейчас считается античными театрами, было скорее региональной думой, впрочем, заседание парламента ещё та постановка.

Место заседания местного парламента колонии Империи (Римский амфитеатр Босры, Сирия)

Место заседания местного парламента колонии Империи (Римский амфитеатр Пальмира, Сирия)

Место заседания местного парламента колонии Империи (Греческий амфитеатр, Эпидавр, Греция).

А вот в Мадриде такое строение действительно театр.

Действующий театр в Мадриде

Но с имперской архитектурой в Испании вообще не всё однозначно. Впрочем, реконструкция руин может изменить их до неузнаваемости.

А вообще, если видите здание с различными капителями, то это или новодел, или превратности реставрации. Если же капители не имперские, то либо здание вообще не Имперской архитектуры, либо построено в послепотопные времена. Однако наличие дополнений типа венков и растительных гирлянд на капителях могло относиться к поздним Имперским строениям, которым пытались придать большую торжественность.

А вот любой отход от канонов – неоклассицизм, ренессанс – всегда после потопные.

Хотя последние вообще продиктованы готикой. Но это уже не только к энергетике, но и к Империи отношения не имеет.

Почти по всему Миру, где допотопная Империя расположила свои точки присутствия после войны за первенство Человечества, были выстроены звездообразные земляные укрепления по видоизменённой технологии построения самых примитивных энергостанций, что осталась от Создателей, симбиоз с которыми закончился в своё время первой земной войной, результатом чего был их уход и самоопределение земных жителей.

Энергостанции: насыпная и остатки от выработки

Звездообразные крепости с энергоприёмниками

Для их постройки, как в то время всё и делалось, зачастую использовался естественный рельеф или оставшиеся со времён не живой планеты терриконов геологодобычи, что оставили неизвестные нам космические искатели. Оживление и терраформирование Земли не сгладило поверхности, оставив причудливый рельеф, радующий глаз.

Энергостанции: Гора Кайлас-карьерный останец и 2 террикона

До потопа не было нужды облицовывать камнем что энергостанции, что звездообразные крепости (кроме случаев размещения на побережьях), тем более, что облицовка, создавая границу разных сред, ухудшала энергоинформационные свойства и добавляла уязвимости от неосторожного использования виброинструментов, или, как во времена Империи, применения виброоружия.

Звездообразная крепость, частично смытая потопом, но после облицованная камнем с утратой энергетических функций.

Как правило, если строилась изначально облицованная камнем крепость, то внутри она заполнялась не плотно, чтобы снизить пограничный переход энергетической волны, и имела не большие размеры, чтобы меньше высчитывать волновые функции. Наружная кладка в них была и каркасом.

Каменный откос не большой крепости (с правильным углом)

Чаще всего для жёсткости и стабильности углов наклона наружных поверхностей насыпи армировались деревянными конструкциями, удерживавшими грунт, но в местах, где с прочной древесиной была напряжёнка, каркас выкладывался из камня, но это требовало очень сложных расчётов для обеспечения накопления и прохождения через конструкцию энергоинформационных волн, в отличие от мёртвого дерева, которое для этих волн практически абсолютно прозрачно.

Армирование насыпей звездообразных крепостей

В отличие от энергостанций, способных работать в полной мере только в составе сети, звездообразные крепости, кроме защиты от проникновения снаружи и от ракетного оружия, были способны автономно снабжать необходимой энергией объекты, расположенные в их периметре, имея также возможность сетевого энергоснабжения в сети для внешних объектов. Также отличие появилось в способе снятия энергии и информационном обмене. Если для подключения к сети энергостанций использовались дольмены с хитрыми преобразователями волн, то для снятия энергии в «звезде» необходим был шпиль или колонна, причём, чем выше, тем эффективнее, на вершине которых располагался резонатор, рассчитываемый по форме и размеру в соответствии с другими параметрами энергоинформационной системы, а у подножья электро-магнитный или волновой приёмник. Сам резонатор мог давать центральное освещение, но для этого необходимы были довольно редкие материалы и точные расчёты.

Резонаторы

Война закончилась, начался длительный период мира, если не считать мелких локальных стычек. Сначала в периметрах крепостей, а потом и снаружи стали строиться капитальные поселения. Массово использовать лес было нельзя, т.к. он основа вселенского энергообмена и благополучия Солнца и Земли, да и в плане климата очень важен. Лес создаёт тень, снижая температуру и сохраняя влажность, а без этого нет правильного ветра и наполняемости небольших допотопных речушек. А потому строительство велось из камня.

Почти по всему Миру, где допотопная Империя расположила свои звездообразне крепости, возникли красавцы города в стиле «антик», а в их близи или в районах рабов - в промышленном стиле, похожем на средневековый примитивизм.

По сути, эти 2 стиля отличались только тем, что после возведения «средневековой коробки» проводилась облицовка, обеспечивающая кроме эстетики и тепло-звукоизоляцию, и для кондиционирования (охлаждения стен, как это делают деревья в лесу, создавая лёгкий сквознячок) колоннады, да вставлялись скульптуры да барельефы, сначала имевшие только эстетическое значение. Естественно, я не учитываю здесь технологии производства и транспортировки самого камня, которые до реального средневековья практически недошли.

Если убрать колоннаду с античного дворца, то получится просто каменный сарай (Баальбек)

А внутри строение не отличается от средневекового (Пальмира)

Организуясь, города диктовали изменение общественного сознания. Появилась система назначения зданий, а это требовало отличительных архитектурных элементов, как сейчас применяются вывески, по которым сразу понятно, что перед вами: правительство, госучреждение, развлекатьльный комплекс, общественная организация, частное жильё, культовое сооружение или финансовая контора. Таким основным отличительным элементом стали капители колонн. Форма и отделка самой колонны в опознавании не участвовала, т.к. она являлась техническим приспособлением, рассчитанным на создание определённых оптимальных воздушных потоков и иногда вибраций.

Официальное деление на 3 и 5 соответственно стиля капителей

Сейчас нам пытаются объяснить, что тип капители в «антике» определяется географией, деля на 3 или 5 типов по названиям городов-государств или местности древности, но в реальности в одном развитом городе всегда присутствовали капители разного вида.

Тосканский ордер – самый простой, с наиболее массивными колоннами и деревянным антаблементом. Если устраивался каменный антаблемент, его формы являлись упрощенным вариантом дорического антаблемента.

Римско-дорический ордер, в отличие от греческой дорики, имел несколько более стройные пропорции колонн и относительно меньшую высоту антаблемента. Отличия были и в отдельных формах: колонны чаще всего не имели каннелюр, но опирались на базы; карниз имел более развитую поддерживающую часть.

Римско-ионический ордер в наибольшей степени наследовал формы и пропорции греческих образцов. С развитием тенденций к обогащению несколько усложнились элементы, особенно карниз, в котором поддерживающая часть по высоте приблизилась к венчающей.

Коринфский ордер, не получивший в Греции широкого распространения, в Риме стал одним из господствующих ордеров, особенно в императорский период. Он отличается стройными пропорциями и декоративным богатством. Его пышная удлинённая капитель с изящными угловыми волютами и тремя ярусами стилизованных листьев аканта как бы вырастает из колонны, ствол которой часто каннелирован и имеет богатую по профилировке базу. Не менее богат и карниз, который близок по составу обломов к римско-ионическому ордеру, но дополнен резными кронштейнами-модульонами, поддерживающими выносную плиту.

Композитный ордер в основном повторяет коринфский, но отличается от него капителью, сочетающей в себе черты капителей коринфского и ионического ордеров.

Впрочем от местности и принадлежности капители действительно зависели, но за пределами Империи, где значения и предназначения были другими, и строились те здания не по Имперским проектам.

Вот, например Египетские:

Причём нужно заметить, там разные типы капителей могут быть в пределах одной колоннады, а в Империи разного стиля не могли оказаться даже в разных колоннадах одного здания – иная парадигма.

Также совсем другие капители и даже сами колонны в Индии, Юго-Восточной Азии и Китае. Другие они и в большинстве современных исламских стран. Эти территории к Империи не принадлежали. Точнее многие из них перестали принадлежать в мирное время.

Но самое интересное, что они иные и в Испании, находившейся не где-то за морями и неприступными горами и лесами, а в непосредственной близости к территории Человеческой экспансии на Запад Европы:

Капители из Альгамбры

Потому, что Иберия также не входила в Империю никогда, но иногда в Испании в приморских районах можно найти отдельные строения с колоннами Имперского стиля. А вообще испанская архитектура легла в основу готического стиля, который распространился после потопа, но об этом не сейчас. Вернёмся к Империи и посмотрим, наконец, значения капителей:

Личные покои Императора

Государственное Имперское учреждение или служебные покои Имперского чиновника

Государственное увеселительное или культурное заведение (библиотека, театр, клуб, бани, оздоровительный комплекс, выставочный зал). Подобное чаще встречалось на территории императорской виллы или дворцового комплекса.

Общественное или частное увеселительное или культурное заведение (библиотека, театр, клуб, бани, оздоровительный комплекс, выставочный зал, школа искусств, менные дома клубного типа). В более позднее время могли относиться и к учебным заведениям, где преподавание искусств составляло лишь меньшую часть, а большую занимали науки.

Общегражданские строения (жильё, частне офисы, включая медицинские, образовательное учреждение,парковая архитектура, общественные склады и негосударственные хранилища, производственные, некатегорийные универсальные помещения, культовые сооружения аскетичных религий и т.д)

с любым тематическим орнаментом.

Культовые сооружения (каждая религия имеет свои орнаменты). Здания строятся вне Имперского канона, но по городским правилам расположения и использования коммуникаций.

Более детальное деление предназначения зданий определялось фронтонами и их заменяющими надстройками на крыше.

Так обычный вариант мог быть во всех типах зданий, предназначенных для работы, жилья и отдыха людей.

Обычный универсальный фронтон античного стиля

А вот такая надстройка присуща только менным домам(финансовым конторам), где трудолюбивые иудеи в поте вашего лица меняли одни виды ценностей на другие, а иногда втихую давали в рост.

Надстройка-фронтон менного дома. Могла быть в 1 или 2 этажа.

2 этажа – свидетельство высокого уровня обслуживания

Фронтон менного дома клубного типа.

Как правило надстройка имеет фальшивые окна и двери, но может содержать чердачное окно.

Менный дом клубного типа(бывший). К сожалению при реставрации изменили капители пилястр надстройки. Там должны быть такие же как на основном здании.

Хотя бывали и государственные «обменники», но в них всё равно этим занимались иудеи, правда в рост предлагать боялись.

Государственные менные дома

Но были и другие фронтоны – статусные. Как правило, их достраивали на домах позже, когда то, для чего использовалось строение, приобретало высокий статус – бренд. После потопа на таких фронтонах владельцы располагали свои гербы.

Государственная вилла высокого обслуживания

Более детальное понятие о назначении и принадлежности зданий уже определялось на основании раскраски, а самый нижний уровень предназначения – барельефами и скульптурами на фронтоне и антаблементе.

Хотя тематика скульптурных композиций могла быть просто продиктована эстетическими или идеологическими пристрастиями владельца и мало иметь отношение к занятиям в таком доме.

К сожалению, цвета в наше время уже не видно и смысл барельефов дезориентирован мифами, а потому рассматривать до такой детализации здесь смысла не имеет.

Аллея почёта видных деятелей и гостей Пальмиры

Лишь добавлю немного по смыслу других элементов декора. Скульптуры в нишах стен и на подставках на колоннах – это аналог нашей доски почёта или мемориальной доски, а скульптуры на углах крыши – это уже более позднее обозначение покровителя для того, чем в этом здании занимались, хотя иногда более высокий покровитель изображался перед фронтоном отдельной скульптурной группой. Позже появились и надписи на антаблементе, когда создали единый официальный язык. Но многие надписи, известные сейчас, были нанесены уже в послепотопные времена.

… Этот дом освятил своим присутствием Великий…

Покровителем этого дворца(офисного центра) является

Первый министр водного хозяйства Первого правительства Человечества

Расширение городов требовало больше энергии, причём неудобная для понимания Людей волновая энергия сети мало подходила для бытовых и общественных нужд, а электро-магнитная, производимая в «звёздах» наружу (в случае работающей «звезды») не передавалась (о проводах тогда не знали, передавая её только потоками). Также была потребность в освещении. Если же резонаторы и давали свет, то его не было достаточно даже для нормального освещения центральной площади внутри крепости, а локальные светильники были вообще малоэффективны.

Развитием «звёздной» технологии в условиях каменного строительства стали купола. Практически надстройка с куполом и шпилем с резонатором была даже более эффективна в производстве электро-магнитной энергии, но хуже давала волновую и в единую сеть вообще не вязалась. А в комплексе с остальным зданием могла быть сразу перенаправлена или распределена по направлениям за счёт жёсткости волноводов, организованных нефами и притворами.

Также купол давал более устойчивую разноабонентскую связь, если депривационную ванну (сейчас их называют саркофагами и думают, что это могила) размещать прямо под куполом на полу, настраиваясь на абонента по розе направлений, что там изображалась. Впрочем, в купольную технологию были внесены элементы из самых продвинутых энергоинформационных станций Создателей, которые можно было собрать из природных материалов, как это было сделано в Египетских пирамидах, но значительно компактнее.

Ванны для дальней связи

Точная настроечная роза направлений связи, размещаемая непосредственно под куполом

Ещё одна технология Создателей к тому времени была обуздана – Эфирные тороиды. По существу это «пылесос» с функцией «антиматерии», который мог поглотить всё, к чему приближался, а потому был очень опасен (после потопа использовался как самое мощное оружие). Но тороид давал свет в солнечном диапазоне, черпая энергию из эфира, для чего в основном и применялся в мирное время, если не считать прокладку тоннелей и рытьё каналов, но такие функции требовали опыта и сноровки в их вождении на «поводке».

Естественно строились купола с тороидами только у домов Императора и зданий заседания правительства, впрочем, иногда и чиновники высоких рангов позволяли себе такое «чудо» устроить. Но что удивительно, иногда в регионах, даже в мелких поселениях, в Имперских администрациях были купола с освещением.

В обычных условиях удержать эфирный тороид на месте весьма проблематично. Одна сторона тора, работающая на поглощение материи с незначительным выделением огня, в процессе этого «всасывания» создаёт момент движения в противоположном всасыванию направлении, а другая сторона излучает свет. Удержать его можно только в поле статического заряда.

Источником такого поля мог быть купол. Рабочей зоной самого купола являлась внешняя его поверхность, внутри энергия накапливалась в иной пространственной фазе и преобразовывалась подкупольными «барабанами», которые также использовали для этого только наружную сторону. Поэтому внутри купола была камера с отражателем, куда и помещался тороид, чувствительный к токам купола. А ниже делалось отверстие, для освещения всего здания. По сути тороид кроме освещения ещё и подпитывал энергетические контуры, идущие от купола, передавая излишки прямо в барабан, чем компенсировал потери на преобразования.

Камера строилась таким образом, чтобы тороид, размещаясь в геометрическом центре основного накопителя, был достаточно близок к световому окну и не ближе 3м до потолка камеры, чтобы её не разрушить.

Тороид заводился в здание специально обученным человеком при помощи специального инструмента, напоминающего крест на длинном шесте. Этот инструмент подтягивал что-то из того же эфира, что притягивало к нему тороид, одновременно разворачивая его световой стороной вниз.

Поскольку на расстоянии от метра до трёх, в зависимости от размера, тороид и в транспортном состоянии мог поглощать всё сущее, для его вноса в здание делались очень высокие двери, или в верхней части входной арки вставлялся съёмный фронтон. Но иногда для вноса/выноса использовались съёмные витражные окна.

Пройдя через высокий вход, «тороводитель» должен был аккуратно дойти до площадки под куполом, встать в центр изображённой там розы направлений связи и отключить «палку погонщика». Дальше тороид сам занимал место под куполом.

Хуже ситуация, если нужно было вынуть тороид, например, для ремонта здания. Его конечно можно дезинтегрировать, но это очень не рентабельно. А чтобы вынуть рвущийся вверх тороид из купола и через большие двери или окно вывести на улицу нужно было уже минимум три «пастуха» с крестами на палках и временный подъёмник для плавного их спуска вместе с «бомбой».

Другим вариантом удержания тороида были волновые конденсаторы. Как правило, они строились в виде круговой колоннады, по которой, как в ускорителе частиц, запускались волновые энергии, чувствительность которых не давала тороиду удалиться дальше вершины воображаемого конуса, имеющего в основании колоннаду, с углом наклона поверхности к оси около 6 градусов. Это позволяло подвесить тороид над городом и давать свет, аналогичный солнечному на достаточно большой площади практически круглосуточно.

Но более революционным волновым конденсатором был построенный в Столице Империи Х-образная колоннада, т.к. для поддержания работы его открытого ускорителя не требовалось создавать источник энергии, потому что он использовал энергию самой планеты, к тому же он ещё отдавал энергию в столичную сеть, но купол в центре пересечения полуокружностей колоннады лишь выполнял поддержание балансировки, трансформацию энергии «ускорителя» и привязку точки размещения тороида. Сам же тороид при такой «привязи» с вывернутым конусом вообще висел в стратосфере и из-за своих огромных размеров покрывал светом не только столицу, но и близлежащие территории, а издали служил маяком для караванов и галер.

План открытого конденсатора построенного в Столице Империи

Как видно из вышесказанного, самыми крупными строениями были не религиозные или культовые, а объекты энергетики и дома управленцев, в которых собственно энергетика и обеспечивалась.

С религией для большинства граждан Империи (разумеется я имею ввиду жителей городов) было туго, они сплошь были атеистами–прагматиками, уважающими чинопочитание, сплетни о вышестоящих (ставшие сейчас мифами о богах), выражающими священный трепет даже перед портретами правителей, ими же избранными или даже бывшими.

Культовые сооружения строились лишь для иноземцев, что были в Империи на работе или в гостях, а потому большими античные храмы не могут быть по определению. Чего не скажешь о дворцах Императора, его министров и палат и цирков заседания парламентов.

Бывшие покои Императора

Сейчас смешно смотреть, как Имперские Государственные здания изображают религиозные храмы, с христианскими графити на стенах. Да и храмы богов в Афинах и Баальбеке всего лишь жильё и офисы Имперских чиновников, хотя может быть под покровительством членов первого человеческого правительства, прозванных Зевсом, Бахусом, Афиной и т.д.

Руины госучреждения Империи в Афинах, именуемые «Храм Зевса Олимпийского»

Если посмотреть ближе на капитель с «храма Зевса Олимпийского», то она больше всего соответствует Императорским покоям.

Офис Имперской винодельческой компании под покровительством Первого министра сельского хозяйства Первого Человеческого правительства («Храм Бахуса», Баальбек)

Вот, например, и «храм Юпитера» в Баальбеке тянет на резиденцию правителя, судя по реконструкции.

А шестигранное строение с внутренней колоннадой сразу за входной группой также могло быть волновым конденсатором по совместительству и удерживать эфирный тороид, освещая богатые дворы.

Впрочем, главный «храм» в Афинах это не государственное, общественное здание, а судя по круговой колоннаде кондиционера, может быть даже склад для общественного продовольствия на случай катаклизмов.

Также не храмом было здание, называемое сейчас Храм Юпитера Капитолийского в Риме

Глядя на 2 его различные реконструкции конечно возникают противоречащие предположения, но скорее всего это гражданский общественный центр.

А вот «Храм Юпитера Статора» на римском Форуме явно государственный офис

Также смешно смотреть на нынешние государственные здания с символикой библиотек, театров и филармоний.

Вот, например, сейчас правительственное здание в Сингапуре.

Оно уникально тем, что это на самом деле бывший полнофункциональный развлекательный комплекс с театром, клубами, баней и т.п., да ещё и с энергокуполом с тороидным освещением. Разумеется сейчас всего этого нет.

Примерно тоже самое в бывшем СССР, только купола уже давно нет.

1947—1955 Здание Правительства Союза ССР (Сенатский дворец)

Также смешно здание правительства в Питере, впрочем, все знают, что до событий «октября» это было практически школой искусств для барышень.

Или вот типичный театральный зал времён Империи

Зал заседания Парламента в Вене

А то, что сейчас считается античными театрами, было скорее региональной думой, впрочем, заседание парламента ещё та постановка.

Место заседания местного парламента колонии Империи (Римский амфитеатр Босры, Сирия)

Место заседания местного парламента колонии Империи (Римский амфитеатр Пальмира, Сирия)

Место заседания местного парламента колонии Империи (Греческий амфитеатр, Эпидавр, Греция).

А вот в Мадриде такое строение действительно театр.

Действующий театр в Мадриде

Но с имперской архитектурой в Испании вообще не всё однозначно. Впрочем, реконструкция руин может изменить их до неузнаваемости.

А вообще, если видите здание с различными капителями, то это или новодел, или превратности реставрации. Если же капители не имперские, то либо здание вообще не Имперской архитектуры, либо построено в послепотопные времена. Однако наличие дополнений типа венков и растительных гирлянд на капителях могло относиться к поздним Имперским строениям, которым пытались придать большую торжественность.

А вот любой отход от канонов – неоклассицизм, ренессанс – всегда после потопные.

Хотя последние вообще продиктованы готикой. Но это уже не только к энергетике, но и к Империи отношения не имеет.

-

ТРОПА ТАЙГИ. ХРАНИТЕЛИ САРНИ НАЙ. - 2

Потаённый мыг-кат

Чтобы разжечь неприметный костёр, нужно вначале снять квадрат дёрна. Затем прикопать неглубокую ямку, куда сложить срубиком крупные березовые дрова, в центр уложить сухой хворост и поджечь костровище куском бересты. Такой костёр горит жарко, практически не даёт заметного дыма. Сверху ставится таган, срубленный из сухих толстых веток. На таган вешается котелок с водой, куда потом засыпается добрая жмень чая и какой-нибудь ароматной травки. Пока вода закипает, из дорожных рюкзаков извлекается здоровенная краюха-нянь (хлеб по-хантейски), порса в мешочке из плотной ткани, вяленая оленина и юкола.

Ханты традиционно, как и все северные народы, пьют много чая и едят много хлеба, испечённого своеобразным способом. Хантейский нянь печётся в глинобитной печи (нянь кер), водружённой на деревяную площадку, которая, в свою очередь венчает четыре столбика, глубоко врытых в землю. Сначала нянь кер хорошо протапливают, затем выгребают изнутри всю золу и угли, а в горячее нутро помещают замешанное тесто. Кроме обычного, ханты пекут хлеб с икрой, кровяной хлеб (с добавлением оленьей или лосиной крови) и квасной (русский — как его называют ханты) хлеб.

Тесто, как правило, замешивается на рыбном бульоне. Вкус у этого хлеба весьма своеобразный, но зато он очень сытный, особенно когда вкушаешь его с чаем и порсой.

Ах, вы не знаете, что такое порса? Это своеобразный десерт, который подается к чаю, он же является хантейским фаст-фудом для перекуса во время похода. Порса - толчёная мелкая сушёная рыба, смешанная с толчеными же костями от крупной копчёной рыбы. Употребляемая с хлебом и чаем, порса легко укладывается в желудок, после нее нет тяжести, она довольно питательна и быстро утоляет чувство голода.

К порсе еще нередко добавляют топлёный из внутренностей рыбий жир, который употребляют как в чистом виде в виде своеобразного рыбного соуса или смешивают с ягодами. Деликатесом считается рыбья икра, вываренная в рыбьем жире. Этого деликатеса у нас нет, потому что он долго не хранится. Зато у нас достаточное количество юколы из местной щуки, щокура и хариуса. А у дяди Пети рюкзак еще и битком набит вяленой и слегка подкопчёной олениной.

Мы не спеша восстанавливаем потери жидкости в организме, опорожняя по очереди то котелок, то мои чифир-бачки, которые произвели самый настоящий фурор у хантов, оценивших скорость закипания воды и лёгкость жестяных ёмкостей.

- Вот ведь и вправду, век живи, век учись, - ворчал себе под нос дядя Коля, рассматривая в первыый раз простецкую кострукцию чифир-бака.

- Незаменимая вещь в дороге! Легкий, быстро нагревается, много места в рюкзаке не занимает. Здорово придумано! Лёшка! Надо будет нам тоже наделать таких-же штук шесть, да в зимовье оставить; ума большого не надо, а удобства — хоть отбавляй! В нём и кашу можно сварить, да то же тесто замесить на несколько лепешек...

Я с удовольствием разгрызаю сухую пластину юколы из щокура (у нас, на Колыме его называют чир) и запиваю его уже и не упомню какой по счёту кружкой горячего чая. Мы уже почти неделю в пути, при этом, как говорит мой внутренний компас, примерно треть нашей дороги — петляния и кружила, - маневры, направленные на то, чтобы максимально запутать следы. Мы часто заходим прямо в реку или ручей и бредём по нему километра полтора, а потом, выйдя на противоположный берег, возвращаемся назад сквозь частый лес, аккуратно ступая след в след.

Идущий последним дядя Петя периодически начинает заметать наши следы широким веником из лапника, разравнивая хвою и примятую траву с лесным мхом.

- К чему такие предосторожности? - спросил я у хантов на второй день нашего пути. - Тут такая чащоба, что даже опытный таёжник не разберёт нашу тропу...

- В последние годы по тайге много шляется странных людей, - ответствовал дядя Коля. - Зачем давать им лишний раз приметные направления?

- Что за странные люди? И чего они забыли в вашей тайге?

- Да шут их разберёт, кто они такие... Одеты хорошо, многие вооружены, да не винтовками, а настоящими автоматами, кто им только продаёт такое оружие? В лесу не плутают, ходят ровно, к спутникам подключены, свои пути отмечают, жи-пи-эс — с натугой выговаривает малознакомое слово старый хант. И телефоны у них тоже через спутники работают. Из любого места могут позвонить, даже там, где обычный мобильник не берёт. А чего ищут, нам не докладывают. Но и так примерно ясно, что... Лазят по нашим священным местам, озоруют... Бывали случаи, что и стрелять приходилось по особо наглым... Тайга большая, омуты в реках глубокие, - загадочно оканчивает фразу дяд Коля и надолго умолкает.

После чаёвки мы заливаем костёр водой из соседнего ручья, а Лёшка аккуратно кладёт на костровище пласты дёрна и присыпает его павшей хвоёй и листьями. Теперь ничто не покажет постороннему глазу, что здесь был привал. Продеваем руки в лямки рюкзаков и начинаем движение дальше сквозь таёжный бурелом.

Наш путь лежит на вершину священной горы, где, по преданию хантов, на вершине лежит окаменелое тело древней шаманки, которая посчитала себя более сильной, чем Сарни Най, и поплатилась за это. Великая хантейская богиня превратила её в камень и оставила на потеху Духам Воды и Ветра, как напоминание и предостережение всем народам Севера. Мы должны засвидетельствовать своё почтение могуществу и силе Богини, и там же, на вершине, испросить благословения на дальнейший путь. От того, какие знаки мы получим, зависит состоится наш дальнейший маршрут или же мы вернёмся домой не солоно хлебавши...

Опять кружим, петляем около спокойной реки, обходя какие-то кустарники, проходя по валунам, тут и там набросанным меж стволов деревьев. Наконец, выходим на берег спокойной заводи, поверхность которой укрыта павшими листьями. Я начинаю озираться вокруг в поисках удобного перехода или брода. Но ничего подобного не наблюдаю. Вспомнив, что чуть ниже по течение видел вроде бы склонившиеся деревья (можно пройти по стволу над рекой и спрыгнуть на противоположный берег), делаю туда несколько шагов и слышу предостерегающий негромкий окрик дяди Пети:

- Ан рахал! Емн!

- Чего? - встаю, как вкопанный, и смотрю на Лёху. - Что он сказал?

- Нельзя! Запрет... Священное место там, - переводит молодой хант.

- Туда ходить нельзя. Ногами потом маяться будешь. Вот прямо здесь сейчас пойдём! - И он указывает рукой прямо на заводь.

Я с изумлением смотрю, как дядя Коля вытягивает из кустов три длинные жердины, потом, пошарившись в траве, достаёт ещё одну, вручает им нам и неспешно идёт прямиком к заводи. Чего это он надумал? Вброд что ли идти? Так заводь явно глубокая, там нам по грудь будет, а то и с головой окунёмся... Но старик уверенно подходит к воде, пару раз тыкает жердь в заводь и... так же неспешно и спокойно идёт прямо по водной поверхности... Лёшка, видя моё вытянувшееся лицо и выпученные глаза, начинает тихонько ржать, прикрыв ладонью рот.

Даже молчаливый и невозмутимый дядя Петя не удержался и ухмыльнулся. Подошёл ко мне и, похлопав по плечу, ткнул пальцем вслед старику, который уже был почти на середине заводи: иди, мол, следом...

Подхожу к воде, тыкаю вперёд палкой и сразу меня осеняет: под водой и слоем павших листьев в дно заводи вбиты древесные широкие плахи, по которым очень удобно идти. Их верхушки находятся почти у поверхности воды, отсюда и получается, что человек словно бы двигается поверху, едва замочив ноги. Я тоже начинаю хихикать над своей несообразительностью, не забывая, впрочем, нащупывать палкой очередную плаху, дабы не сверзиться в холодную воду.

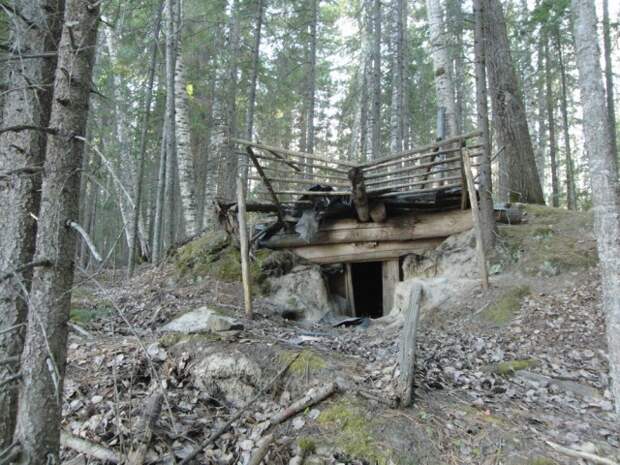

Спустя примерно полчаса мы выходим на небольшую прогалину, которая привела нас к склону горы. Прямо из склона торчала небольшая пирамидка из дёрна. А внизу раскинулся пышный куст со слегка подвявшими, но все ещё зелёными листьями. Дядя Коля взялся обеими руками за куст и откинул его в сторону. За ним оказалась дощатая дверца, которая вела внутрь «мыг-ката» - земляного дома, укреплённого изнутри срубом, а сверху покрытом жердями и дёрном. Не зная точного нахождения мыг-ката, ты запросто пройдешь мимо, едва не коснувшись его плечом, но даже и понять не сможешь, что тут рядышком находится человеческое жилище.

Старики, не сговариваясь, одновременно роняют наземь рюкзаки и направляются назад к реке. Лёха на ходу подхватывает поклажу и заносит её в землянку. Затем отодвигает пару пластин дёрна с крыши, высвобождая верхушку железной трубы. Иду следом и спускаюсь по трём ступенькам в земляное жилище. Слева от входа в мыг-кат вижу очаг - чувал по-хантейски, из жердей, обмазанных глиной. В чувале стоймя стоят сухие поленья, ожидая лишь когда к ним поднесут зажжёный лоскут бересты.

Вдоль двух стен обустроены низкие широкие нары, обшитые по бокам жердями. На нарах уложены циновки, плетенные из каких-то толстых травяных стеблей. Вдоль свободной от нар стены, за чувалом, на полках — деревянная и берестяная посуда и пара оплывших свечей. По различным деталям я понимаю, что мыг-кат посещается довольно часто.

Тем временем Лёха зажигает дрова в чувале и пристраивает рядом с пламенем саран-пут — круглый железный котел, чем-то смахивающий на узбекский казан. В саран-путе уже плещется вода (когда только успел её туда налить?) и плавают несколько листиков лаврушки и горошины черного перца. В открытой двери появляется темный силуэт дяди Пети, который осторожно, чтобы не плеснуть, опускает в котел крупно нарезанные куски свежепойманной рыбы. Так вот куда они ходили с дядей Колей, понимаю я, рыбу ловить к ужину!

На тепло очага и человеческих тел в землянку со всей округи слетаются комары, и тут настаёт мой черёд удивлять своих друзей. Я незаметно достаю из рюкзака небольшой металлический цилиндрик, включаю его и кладу на посудную полку. После чего поворачиваюсь к выходу и, сделав очень серьёзное лицо (только бы не заржать во весь голос!), трижды громко произношу «ритуальную» фразу: «Я в дом, комар из дому!». Пока я говорю, комары и мошки в своём хаотичном мельтешении сбиваются в облако возле чувала, а потом и вовсе покидают наше временное жилище. А я внутренне торжествую, глядя на выражения лиц хантов...

- Етить-колотить! Колымагин! Да ты - и вправду — шаман! - Дядя Коля ошарашенно смотрит на меня почти испуганным взглядом. Дядя Петя с Лёхой круглыми глазами пялятся на меня из-за дедовской спины. - Это што ты там такое наговорил, я от удивления толком не расслышал! Чё то про дом и комара? Чё это было-то, етить-колотить?! И чо ты раньше так не делал?

Я уже не могу сдерживаться и начинаю хохотать. Потом достаю с полки чудо современной техники — подарок одного моего приятеля. Это приборчик, издающий на определённой частоте (не слышной человеческому уху) ультразвук, который мгновенно отгоняет из жилого пространства кровососущих насекомых. Ханты вертят цилиндрик и восхищённо качают головами. Обещаю им, что подарю эту штуковину после возвращения в цивилизацию. Им в тайге такая вещь будет нужнее, чем мне...

Ужин проходит весело, мы то и дело вспоминаем произведённый антикомарином эффект. Даже молчун дядя Петя разразился тирадой из нескольких предложений, описывая своё изумление... Подкинув пару кряжин в чувал, укладываемся на циновки, поверх которых постелены шкуры (свёрнутые, они были приторочены к потолочным жердинам) и спальники, задуваем свечи и погружаемся в крепкий сон...

Свежие комментарии