Японские вертолётоносцы: угроза для Курильских островов

Эсминец “Изумо” полным водоизмещением 27 тысяч тонн! Почему японцы называют эсминцами эти крупные авианесущие корабли со сплошной полетной палубой, остерегаясь называть вещи своими именами?

В самой классификации секрета нет. Корабли с минно-артиллерийским оружием канули в прошлое, в то время как терминология сохранилась. Современные названия не прижились. Вот растут эсминцы до размеров авианосцев.

Классификация, как правило, условна. Похожие по размерам корабли могут иметь резкий контраст по функционалу. Так, отечественные эсминцы эволюционировали в большие противолодочные корабли (БПК). Эсминцы западных стран позиционируются как эскортные корабли ПВО. В составе военно-морских сил самообороны Японии традиционно присутствовал такой класс как “эсминцы-вертолетоносцы”, близкие по своему облику и назначению советским противолодочным крейсерам типа “Москва”.

К концу прошлого века ограниченные возможности старых “Харуна” и “Ширанэ” заставили руководство JMSDF задуматься о создании новых кораблей с расширенными возможностями по базированию авиатехники. Однако данное стремление слишком далеко выходило за рамки запрета на обладание наступательным вооружением. Попытка создания авианосца могла инициировать осложнения в международных отношениях и подорвать имидж Японии как миролюбивой страны, “навсегда отказавшейся от применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров” (статья 9 конституции).

Руководство JMSDF было вынуждено искать окружные пути, маскируя свои намерения в потоках очевидной и бессовестной лжи.

В 1998-2003 гг. японский флот пополнился тремя танкодесантными кораблями типа “Осуми”. Военные эксперты сразу отметили странности в их конструкции. “Осуми” лишен главной черты танкодесантных кораблей — носовой рампы для высадки бронетехники. В то же время наличие 170-метровой полетной палубы и кормовой док-камеры приближает “Осуми” по возможностям к универсальным десантным кораблям типа французского “Мистраля”.

Сами японцы утверждают, что “Осуми” предназначены для десантирования войск на собственной территории (!) с целью передислокации военной техники в случае начала войны. Что отчасти подтверждается географией островного государства. Кроме того, маленький вертолетоносец лишен ангарной палубы и не предназначен для длительного базирования авиатехники.

Танкодесантный корабль “Осуми”. Полное водоизмещение 14 тыс. тонн. Скорость 22 узла. Боевая нагрузка: до восьми вертолетов и два десантных катера на воздушной подушке. 330 десантников (при необходимости эта цифра может возрасти в три раза). Вместимость грузовой палубы: 10 основных боевых танков. Средства самообороны корабля: два зенитных комплекса “Фаланкс”

Первая попытка создания крупного авианесущего корабля не встретила сопротивления со стороны международного сообщества. И японцы рискнули продолжить работу в данном направлении.

В 2006 году был заложен “Хьюга”. Суперэсминец со сплошной полетной палубой и многими характерными чертами авианесущих кораблей, в т.ч. ангарной палубой и двумя подъемниками.

В целом, несмотря на скандальность своего образа, “Хьюга” являлся безобидной конструкцией с минимальным наступательным потенциалом.

Японский вертолетоносец еще слишком мал для размещения на его борту современных истребителей-бомбардировщиков, при этом не обладает никакими средствами, упрощающими взлет и посадку самолетов. Ни характерного “трамплина”, ни катапульт, ни аэрофинишеров.

От аналогичных по облику и размерам вертолетоносцев — десантных “Мистралей”, японский “эсминец” отличает высокая скорость хода (до 30 узлов) и отсутствие кормового дока для амфибийных бронемашин и десантных катеров.

Наконец, солидное встроенное вооружение (16 ракетных шахт, типичный боекомплект — 12 противолодочных ракет и 16 зенитных ESSM) под управлением БИУС ATECS (японский аналог “Иджиса”). Также новейший радар с восемью активными фазированными антеннами (четыре для обнаружения, четыре для наведения ракет). Для самообороны в ближней зоне используется пара шестиствольных “Фаланксов” и шесть ТА для запуска малогабаритных противолодочных торпед.

Штатная авиагруппа — до 16 противолодочных и многоцелевых вертолетов типа SH-60 или MCH-101. В 2013 году была продемонстрирована возможность базирования на борту “Хьюги” американского конвертоплана V-22 “Оспри”.

Облик, размеры и характеристики “Хьюги”, в целом, подтверждают его заявленное назначение. Противолодочный корабль со скрытым десантным потенциалом. В мирное время — поисково-спасательные миссии и дозорная служба в открытом море. В военное — переброска и десантирование с воздуха личного состава сил самообороны Японии. Куда? На этот вопрос японское руководство четкого ответа не дает.

Гораздо более зловещим событием стало появление следующего типа японских эсминцев-вертолетоносцев — 22DDH “Идзумо”.

Названия для новых кораблей подобрали что надо!

“Идзумо” — в честь броненосного крейсера, участника Цусимского сражения, позже прославившегося своим вероломным нападением на британский и американский корабли в Шанхае (бой 8 декабря 1941 года).

Второй эсминец-вертолетоносец, спущенный на воду в августе этого года, получил имя “Кага”. В память об ударном авианосце, чьи самолеты разбомбили Перл-Харбор.

“Идзумо” действительно изумляет своими размерами. По длине он на 40 метров превосходит британский легкий авианосец “Инвинсибл”. Его штатный экипаж составляет 470 человек, при этом, реальное количество военных на борту (с учетом авиационно-технического персонала и десанта) может превысить тысячу человек.

Четыре турбины “Дженерал Электрик” LM2500 разгоняют громадину до 30 узлов.

Несмотря на всю его крутизну, эсминец оснащен “урезанной” версией радара FCS-3 с четырьмя обзорными АФАР (без возможности управления ракетным оружием, которое, к тому же отсутствует). Создатели “Идзумо” полностью отказались от какого-либо встроенного вооружения (за исключением “Фаланксов” и комплексов самообороны SeaRAM).

Вооружение эсминца будет целиком представлено авиацией.

Штатный состав авиагруппы — семь противолодочных и два поисково-спасательных вертолета. Это очень много для таких кораблей со сплошной полетной палубой длиной 248 метров.

Что реально будет стоять на полетной палубе и в ангаре “Идзумо”?

Наиболее вероятно — истребители с укороченным взлетом и посадкой. То есть американские F-35.

Но не спешите делать выводы!

Известно, что Япония не обладает никакими СВВП и даже в перспективе не планируется приобретение подобной техники. Японский контракт на поставку F-35 (42 самолета) включает только машины модификации “А”, т.е. обычные истребители-бомбардировщики с классическим аэродромным базированием. Создание СВВП собственными силами маловероятно и нигде не афишируется.

Кроме того, несмотря на свои размеры, эсминец-вертолетоносец “Изумо” также как и “Хьюга”, лишен катапульт и взлетных трамплинов. Что делает невозможным взлет с его палубы корабельных самолетов типа “Супер-Хорнета”.

Существует угроза участия “Идзумо” в очередной международной операции по устранению неугодных стран Ближнего востока, с размещением на его борту F-35B корпуса морской пехоты США (как на десантных “Уоспах” и “Америках”). Но стоит признать, что такой сценарий маловероятен. Япония не стала бы создавать специальный авианесущий корабль для войн на Ближнем востоке, при этом, её сюзерен имеет достаточно собственных авианесущих кораблей.

У Японии две извечные проблемы. Северная Корея и Курилы. Не так давно появилась третья — Китай, экономическое противостояние с которым оформилось в виде конфликта за спорные острова Сенкаку.

Следует признать, танкодесантный “Осуми”, как и более современные “Хьюга” и “Идзумо”, малопригоден для войны с товарищем Кимом или серьезного противостояния с китайским флотом.

Очевидно, что главной целью создания этих “эсминцев” было обеспечение возможности высадки на малонаселенные острова и взятия под контроль Курильской гряды. В то же время гибкий состав авиагрупп позволяет разместить на борту достаточное количество противолодочных вертолетов для нейтрализации отечественного подводного флота — единственной угрозы на выбранном направлении.

Именно в таком формате лучше всего реализуются возможности семи японских вертолетоносцев.

Послесловие

Единственное, что остается добавить по смыслу данной статьи — это невероятные, по отечественным меркам, сроки постройки. “Хьюгу” и его систершип “Исэ” заложили и ввели в строй меньше, чем за три года. Притом, как было указанно в описании эсминца-вертолетоносца, речь идет не о “паромах”, типа “Мистраля”, что строятся с применением технологий гражданского судостроения.

“Хьюга” — есть полноценный боевой корабль, при взгляде на который вспоминаются строки из The Destroyers:

Табун сто тысяч лошадей

Единой волей сжат.

Враг выберет из всех путей

Один — на дно и в ад!

Удачи тем, кто будет жить.

До встречи — кто умрет.

Нам божий промысел вершить!

До связи. И вперед!

Эсминец-вертолетоносец с ГЭУ огромной мощности, ракетным оружием и современным комплексом средств обнаружения и управления огнем, которому позавидует иной ракетный крейсер.

Японские верфи молотят технику с ужасающей скоростью. За прошедшие 10 лет состав JMSDF пополнился 10 эсминцами (ракетными и авианесущими), военным ледоколом и девятью многоцелевыми подлодками (в т.ч. шестью новейшими “Сорю” — с воздухонезависимым двигателем Стирлинга, чьи возможности сопоставимы с атомоходами).

Темпы постройки гораздо более крупного по размерам (хотя и более примитивного по оснащению, чем “Хьюга”) эсминца-вертолетоносца “Идзумо” также составили всего три года. При этом, его стоимость составила 114 млрд. иен (1,2 млрд. долл.) — что выглядит вполне разумным для корабля такого размера и назначения.

Как и сто лет назад, насмешки над “макаками” могут дорого обойтись нашей стране. Япония — грамотный и сильный противник. И тем больше чести будет в том, если мы сумеем удержать баланс сил с ней на одном уровне.

Виртуальная экскурсия на борту "Хьюги":

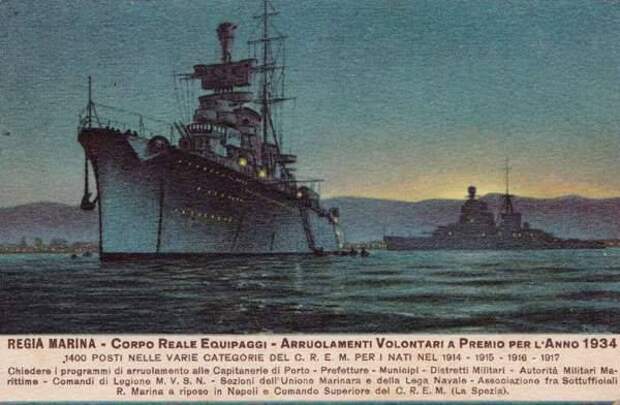

Факты и клевета. Итальянский флот во Второй мировой

“Единственная успешная операция итальянского Генштаба”,

— прокомментировал свой арест Б. Муссолини.

“Итальянцы гораздо лучше строят корабли, чем умеют на них воевать”.

Старый британский афоризм.

— прокомментировал свой арест Б. Муссолини.

“Итальянцы гораздо лучше строят корабли, чем умеют на них воевать”.

Старый британский афоризм.

…Подводная лодка "Эванджелиста Торричелли" патрулировала Аденский залив, когда столкнулась с сильным противодействием противника. Из-за полученных повреждений возвращаться пришлось в надводном положении. На входе в Красное море лодка встретила английский шлюп "Шорхем", который срочно вызвал подмогу.

”Торричелли” первой открыла огонь из своего единственного 120-мм орудия, попав вторым снарядом в шлюп, который был вынужден отступить и уйти на ремонт в Аден.

Тем временем к месту завязавшегося боя подошел индийский шлюп, а затем дивизион британских эсминцев. Против единственной пушки лодки оказалось девятнадцать 120-мм и четыре 102-мм орудия плюс множество пулеметов.

Командир лодки Сальваторе Пелози принял бой. Он выпустил все торпеды в эсминцы "Кингстон", "Кандагар" и "Хартум", продолжая при этом маневрировать и вести артиллерийскую дуэль. От торпед англичане увернулись, но один из снарядов попал в "Хартум". Через полчаса после начала сражения лодка получила снаряд в корму, повредивший рулевое устройство и ранивший Пелози.

Спустя еще некоторое время орудие "Эванджелисты Торричелли" было разбито прямым попаданием. Исчерпав все возможности для сопротивления, командир приказал затопить корабль. Оставшиеся в живых были взяты на борт эсминца "Кандагар", причем Пелози был встречен британскими офицерами военным приветствием.

С борта “Кандагара” итальянцы наблюдали, как на "Хартуме" разгорается пожар. Потом сдетонировал боезапас, и эсминец ушел на дно.

“Хартум” (1939 г. постройки, водоизмещение 1690 тонн) считался новейшим кораблем. Случай, когда субмарина топит в артиллерийском бою эсминец, не имеет аналогов в морской истории. Англичане высоко оценили доблесть итальянских подводников. Командир Пелози был принят старшим морским офицером в Красном море контр-адмиралом Мюрреем.

Помимо потерь, понесенных британскими кораблями, англичане выпустили 700 снарядов и пять сотен пулеметных магазинов, чтобы потопить одну субмарину. "Торричелли" ушла под воду с развевающимся боевым флагом, который можно поднимать только на виду противника. Капитан 3-го ранга Сальваторе Пелози был удостоен высшей военной награды Италии, "Медалиа Д’Ор Ал Валор Милитари" (Золотая медаль за военную доблесть).

Упомянутый “Кандагар” недолго бороздил моря. В декабре 1941 года эсминец подорвался на минах вблизи ливийского побережья. Вместе с ним ушел на дно легкий крейсер “Нептун”. Два других крейсера британского ударного соединения (“Аврора” и “Пенелопа”) также подорвались на минах, но смогли вернуться на базу.

Легкие крейсеры «Дюка д’Аоста» и «Эудженио ди Савойя» выставляют минное заграждение у побережья Ливии. Всего за период боевых действий боевые корабли ВМС Италии выставили на коммуникациях в Средиземном море 54 457 мин

Потомки великого Марко Поло сражались по всему миру. От ледяной синевы Ладожского озера до теплых широт Индийского океана.

Два затонувших линкора (“Вэлиант” и “Куин Элизабэт”) — результат атаки боевых пловцов “Дечима MAS”.

Потопленные крейсеры Его Величества “Йорк”, “Манчестер”, “Нептун”, “Каир”, “Калипсо”, “Бонавенчер”.

Первый пал жертвой диверсии (катер со взрывчаткой). “Нептун” подорвался на минах. “Манчестер” стал самым крупным боевым кораблем, из всех, когда-либо потопленных торпедными катерами. “Каир”, “Калипсо” и “Бонавенчер” были торпедированы итальянскими подлодками.

400 000 брутто-регистровых тонн — таков суммарный “улов” десяти лучших подводников Regia Marina. На первом месте итальянский “Маринеско”, Карло Феция ди Коссато с результатом 16 побед. Другой ас подводной войны Джанфранко Гаццана Приороджа потопил 11 транспортов суммарным водоизмещением 90 тыс. брт.

Итальянцы воевали в Средиземном и Черном морях, у берегов Китая, в Северной и Южной Атлантике.

43 207 выходов в море. 11 миллионов миль боевого пути.

По официальным данным, моряки Regia Marina обеспечили проводку десятков конвоев, доставивших 1,1 млн. военнослужащих и 60 тысяч итальянских и немецких грузовиков и танков в Северную Африку, на Балканы и средиземноморские о-ва. Обратным маршрутом везли драгоценную нефть. Зачастую грузы и личный состав размещались прямо на палубах боевых кораблей.

И, конечно же, золотая страница в истории итальянского флота. Десятая флотилия штурмовых средств. Боевые пловцы “черного князя” Валерио Боргезе — первый в мире военно-морской спецназ, наводивший ужас на противников.

Британская шутка о “не умеющих воевать итальянцах” справедлива лишь с точки зрения самих британцев. Очевидно, что ВМС Италии как в количественном, так и в качественном отношении уступали “морским волкам” Туманного Альбиона. Но это не помешало Италии стать одной из сильнейших морских держав и оставить свой неповторимый отпечаток в истории морских сражений.

Каждый, кто знаком с этой историей, обратит внимание на очевидный парадокс. Основная доля побед ВМС Италии пришлась на малые корабли — субмарины, торпедные катера, человеко-торпеды. В то время как крупные боевые единицы особого успеха не добились.

Парадокс имеет несколько объяснений.

Во-первых, крейсеры и линкоры Италии можно пересчитать по пальцам.

Три новых ЛК типа “Литторио”, четыре модернизированных линкора времен Первой мировой, четыре ТКР типа “Зара”, “Больцано” и пара первенцев-“вашингтонцев” (“Тренто”).

Из которых реально боеспособными были лишь “Зары” и “Литторио” + десяток легких крейсеров, размером с лидер эсминцев.

Впрочем, даже здесь про отсутствующий успех и полную бесполезность говорить не приходится.

Ни один из перечисленных кораблей не стоял у причала. Линкор “Витторио Венето” выполнил за годы войны 56 боевых заданий, пройдя с боями 17 970 миль. И это на ограниченном “пятачке” Средиземноморского ТВД, при наличии постоянной угрозы из под воды и с воздуха. Регулярно попадая под удары противника и полчая повреждения различной степени тяжести (линкор затратил на ремонты 199 дней). При том он еще умудрился дожить до конца войны.

Достаточно проследить боевой путь любого из итальянских кораблей: там в каждой строке соответствует какое-либо эпическое событие или знаменитое сражение.

“Выстрел у Калабрии”, бой с конвоем Эсперо, перестрелка у Спартивенто, бой у Гавдоса и сражение у мыса Матапан, первый и второй бои заливе Сидра... Соль, кровь, морская пена, стрельба, атаки, боевые повреждения!

Назовите еще тех, кому удалось принять участие в стольких перипетиях такого масштаба! Вопрос риторический, ответа не требует.

Противник у итальянцев был “крепким орешком”. Королевский военно-морской флот Великобритании. “Уайт энсайн”. Круче некуда.

На деле силы противников оказались примерно равны! Итальянцы обошлись без Цусимы. Основная часть битв закончились с равным счетом.

Трагедия у мыса Матапан была обусловлена одним-единственным обстоятельством — отсутствием радаров на итальянских кораблях. Невидимые в ночи британские линкоры приблизились и расстреляли в упор три итальянских крейсера.

Вот такая ирония судьбы. На родине Гульемо Маркони радиотехнике уделялось не слишком много внимания.

Еще пример. В 30-е гг. Италия владела мировым рекордом скорости в авиации. Что не мешало итальянским военно-воздушным силам быть самыми отсталыми ВВС среди западноевропейских стран. В годы войны ситуация ничуть не улучшилась. У Италии не было ни достойных ВВС, ни морской авиации.

Так стоит ли удивляться тому, что немецкие “Люфтваффе” добились больших успехов, чем итальянские моряки?

Можно еще вспомнить позор в Таранто, когда тихоходные “этажерки” за одну ночь вывели из строя три линкора. Вина целиком лежит на командовании итальянской военно-морской базы, поленившемся натянуть противоторпедную сеть.

Но ведь итальянцы не были одиноки! Эпизоды преступной халатности имели место на протяжении и всей войны — как на море, так и на суше. У американцев — Перл-Харбор. Даже железный “Кригсмарине” падал своим арийским лицом в грязь (битва за Норвегию).

Бывали совершенно непредсказуемые случаи. Слепая удача. Рекордное попадание “Уорспайта” в “Джулио Чезаре” с дистанции 24 километра. Четыре линкора, семь минут пальбы — одно попадание! "Попадание можно назвать чистой случайностью " (адмирал Каннигхэм).

Ну что же, итальянцам в том бою чуть-чуть не повезло. Так же, как не повезло британскому “Худу” в бою с ЛК “Бисмарк”. Но ведь это не дает оснований считать британцев негодными моряками!

Что касается эпиграфа к данной статье, то можно сомнению его первую часть. Итальянцы умеют воевать, но в какой-то момент разучились строить корабли.

Не самый плохой на бумаге, итальянский “Литторио” стал одним из худших кораблей в своем классе. Второй с конца в рейтинге быстроходных бэттлшипов, перед заведомо уцененным “Кинг Джордж V”. Хотя даже британский линкор со своими недостатками, возможно, обставит итальянца. Радаров нет. Системы управления огнем на уровне Перовой мировой. Переворсированные орудия бьют как попало.

Первый из итальянских “вашингтонцев”, крейсер “Тренто” — ужасный конец или ужас без конца?

Эсминец “Маэстрале” — ставший серией советских эсминцев проекта 7. Наш флот хватил с ними горя. Спроектированные для “тепличных” средиземноморских условий, “семерки” просто разваливались в условиях северных штормов (гибель эсминца “Сокрушительный”). Уже не говоря о самой ущербности концепции “все в обмен на скорость”.

Тяжелый крейсер типа “Зара”. Говорят, лучший из “вашингтонских крейсеров”. Как же так, у итальянцев в кои-то веки получился нормальный корабль?

Отгадка у задачи проста. “Макаронники” совершенно не заботились о дальности плавания своих кораблей, справедливо полагая, что Италия расположена в центре Средиземного моря. Что значит — все базы рядом. В результате дальность плавания итальянских кораблей выбранного класса, по сравнению с кораблями др. стран, была меньше в 3—5 раз! Вот откуда лучшая защищенность и другие полезные качества.

В общем, корабли у итальянцев были ниже среднего. А вот воевать итальянцы на них действительно умели.

Свежие комментарии