Как спаивали русский народ

К. Васильев. Илья Муромец и голь кабацкая

Борьба с пьянством на Руси имеет многовековую историю. Первую в русской истории проповедь на эту тему, «Слово о пьянстве», составил Феодосий Печерский в ХI веке. В ней говорилось, что через потребление алкоголя человек отгоняет от себя ангела-хранителя и привлекает беса. Алкоголь является одним из орудий геноцида, направленного против русского народа.

Из истории алкоголя

Алкоголь известен человечеству с древнейших времен. Это арабское слово. Иногда это слово переводят как «изысканнейший, летучий и вкуснейший». Но верный перевод – «спирт». Начало целенаправленного получения сброженных изделий, содержащих алкоголь (спирт), многие историки относят ко времени неолитической революции, переходу к производящему (сельскому) хозяйству, то есть около 10 тыс. лет до н. э. В Древнем Египте, Месопотамии, Палестине, Греции, Риме и Китае производили и употребляли алкоголь.

Уже в древние времена были отмечено отрицательное воздействие спирта на физическое, интеллектуальное и духовное здоровье человека. В Древней Спарте, оплоте культа воинов, существовали уроки трезвости. Юношей сажали за стол, обильно уставленный яствами и вином, напротив сажали рабов, те объедались и напивались. Так вырабатывали установку отвращения к обжорству и пьянству у юных спартанцев. В остальной Древней Греции и Риме предпочитали пить разбавленное вино (с содержанием спирта 2-3%) и только после 30 лет, когда здоровое потомство было уже рождено. Нарушители запрета подвергались изгнанию из рода. А на его могиле могли написать: «Он жил как раб – пил неразбавленное вино!»

То есть крепкое, неразбавленное вино можно было пить только рабам, ведь пьяными, зависимыми людьми легче управлять. «На пьяницу не нужен нож, / Ему немножечко нальешь, / И делай с ним что хошь!» Соответствующие выводы напрашиваются сами. Алкоголь уже с древнейших времен — это метод управления и оружие геноцида, направленные на зависимое население, рабов (потребителей). Понятно, что в период разложения древних государств Греции и Римской империи эти запреты были забыты, и господа в своём поведении сравнялись с развращёнными рабами.

В древности отметили крайне негативное влияние алкоголя на общество и государство. В Древней Индии жестоко наказывали женщин, которые употребляли алкоголь. Алкоголь запретили целой цивилизации – мусульманскому миру. В Древнем Китае ещё до н. э. существовал указ императора, который назывался «Извещение о пьянстве». Он гласил: «Наш народ в высшей степени распущен и потерял свою добродетель, что нужно приписать невоздержанности к употреблению хмельных изделий. Между тем разрушение государств, больших и малых, произошло по той же причине – из-за употребления этих изделий». Пьяницам грозили смертной казнью.

Напиток богов

В то же время алкоголь с древнейших времён был частью духовной культуры людей. В латинском языке слово «спиритус» имеет два значения – дух и спирт. Алкоголь позволял человеку перейти в иное состояние сознания, в транс, перейти границы обыденного. На всей планете использовали виноградное и пальмовое вино, соки ягод и молоко для создания «напитка богов». Занимались этим жрецы, которые были приобщены к миру богов.

В результате эти напитки имели культовое значение. Их использовали только во время важнейших праздников (летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие), в самых торжественных и знаменательных моментах жизни человека. К примеру, во время тризны – пира в память умершего.

На Руси многие тысячелетия хранили эту традицию. Русь не знала иного питья, кроме чистой воды, сурицы (настой различных трав на медовой воде, забродивший на солнечном свете), березовицы (из берёзового сока), кваса, пива и браги. Эти напитки тогда имели крепость не более 1,5-3%. Также было особое изделие из мёда. Из сока ягод делали морс, затем смешивали с медом, заливали в емкости и выдерживали от 5 до 25 лет (иногда до 40). Получались так называемые ставленые меды. Крепость этого изделия была уже от 5 до 6 %. Это в достаточной степени крепкое и дурманящее изделие. Хватало совсем небольшого количества, чтобы сознание человека посетило «мир богов». Но чаще всего обычную медовуху не подвергали брожению и она была безалкогольным напитком.

То есть в древнейший период русский народ сохранял трезвость. Во время империи скифов из Греции привозили вино. Но его употребляла крайне незначительная прослойка скифско-русской знати, связанная с приморскими причерноморскими городами. Основная масса русов употребляла безалкогольные напитки и слабоалкогольные во время великих праздников (в незначительном количестве – 1 чарка, то есть 0,12 литра) и знаменательных моментах жизни. Генофонд русского народа был здоровым.

Переход на греческое вино и появление спирта

После процесса крещения Руси произошло коренное изменение культового напитка, произошел переход на греческое вино – мальвазию, а затем кагор. Вином причащали. Крепость вина была уже значительно выше 11–16%. Правда, до спаивания народа было ещё далеко. Во-первых, христианство утверждалось на Руси не одно столетие. Вино было дорогим удовольствием. И его, как и хмельной мёд, облагали большой пошлиной. То есть они были практически недоступны простому народу. Вино долгие столетия было доступно только узкой прослойке знати и богатого купечества (как и в древнейшей Скифии). Таким образом, трезвость народа была сохранена.

Интересно, что впервые виноградный спирт под названием «аквавита», что значит «вода жизни» («живая вода»), привезли на Русь в 1380-е годы. В период правления Дмитрия Ивановича Донского. «Воду жизни» привезли генуэзские купцы, имевшие торговые и военные базы на землях Византии и в Крыму. Виноградный спирт при княжеском дворе особого впечатления не произвёл. Русские люди привыкли употреблять мёд.

Итальянские купцы (генуэзцы, флорентийцы), греческое и русское духовенство начали массово завозить спирт на Русь в правление Ивана II Тёмного (правил с перерывами с 1425 по 1462), когда Русь была охвачена междоусобной войной.

Таким образом, происходит своего рода революция в культуре пития Руси. Ранее хмельные напитки были части культового причастия, приобщения человека к «миру богов». Его употребление было редким, исключительным моментом священнодействия. Мёд выдавался жрецами во время праздников бесплатно. Затем хмельной мёд стал экспортным продуктом и монополией государства, простой народ его практически не видел (как и вино, из-за его редкости и дороговизны). Теперь бывший священный напиток становился формально общедоступным и не священным. Причём раньше культовый напиток был в руках жреческого сословия, волхвов. Теперь им владело не только христианское духовенство, но властная и богатая прослойка. И алкоголь теперь можно было употреблять хоть каждый день, если были возможность и средства.

Царевы кабаки

Спиртные изделия с высоким содержанием алкоголя, такие, как водка (до 40 и более градусов), в Западной Европе появились в XIII столетии, и в XVI веке водка проникает уже и в Русское государство. С середины XVI столетия производство водки на Руси налаживалось на специальных винокуренных заводах. Государь Иван Васильевич в 1552 году основал первый русский кабак. Он был открыт в Москве только для опричников. Но когда он стали приносить казне заметные доходы, такие кабаки открыли и для прочего люда.

В это же время появился и откуп, при котором государство за определённую плату передавало право создания кабаков частным лицам (откупщикам). Откупщики, выкупив это право, устанавливали сами цены и объемы продаж. Это право получили представители духовенства и знати. Они создали систему откупных кабаков, которые существовали наряду с царскими. Это было весьма прибыльное предприятие. Сырье было очень дешево, хлеба в России было обычно в достатке, готовый товар в десятки и сотни раз перекрывал стоимость сырья. Водка была удобна в транспортировке, хорошо и долго хранилась. Товар компактен и хорошо делится на части. Таким образом, появилось крайне прибыльное дело, и небольшой социальный слой обогащался за счёт спаивания части народа.

Высший надзор за продажей вина и водки в кабаках сначала поручили царским наместникам, затем он находился в ведении приказов, которые управляли областями. В Москве и причисленных к ней городах для этого в 1597 году было создано особое учреждение – новая четь (четверть). По указу 1678 года была преобразована в Приказ новыя четверти. Это была первая государственная монополия. При Алексее Михайловиче кабаками управляли Приказ Большого дворца и Приказ Большой казны. Продавали алкоголь верные целовальники и головы, выбираемые преимущественно из торговых людей и людей «первых статей», либо откупщики. При Петре Первом их сменили кабацкие бурмистры, которые подчинялись бурмистерской палате.

Крепкое вино и водка стали оказывать разрушительное влияние на общество и государство. Водка разрушала нравственные, культурные и социальные устои общества. К примеру, в это время появляется особый слой кабацких пьяниц (голь кабацкая, кабацкие ярыжки), вся жизнь которых сводилась к добыванию средств на выпивку. Классика: «Украл, выпил, в тюрьму!» Из них формировались отряды воров-разбойников, посадского «дна», готового на любое преступление ради ведра водки.

С этого момента начинается противостояние русского общества и власти, которая считала, что алкоголь – это в первую очередь прибыль. К примеру, в русском фольклоре есть сильный образ Ильи Муромца (все былины XV–XVII веков, где упоминается Илья Муромец), который громит царские кабаки и угощает голь перекатную. Церковь в это время также активно противостояла спаиванию народа. Однако государство считало, что алкоголь – это высокие доходы. Поэтому целовальники получали указания: «Пьяных от царевых кабаков отнюдь не отгонять и кружечный сбор сдавать в цареву казну против прошлых с прибылью».

Финансовые злоупотребления кабацких голов, резкое снижение качества водки, разорительные последствия пьянства для народа (ростовщичество и даже срыв посевных) привели к «кабацким бунтам» в ряде городов России. В итоге царь Алексей Михайлович в 1649-1650 гг. созвал Земской собор (собор о кабаках). Была сделала попытка реформирования питейного дела на Руси. Так, запрещалась продажа хлебного вина (водки) в долг, что вело к закабалению людей; ликвидировались частные и тайные кабаки; усиливалась агитация церкви против пьянства. По предложению патриарха Никона решено продавать только по одной чарке алкоголя на человека 4 дня в неделю, а за час до начала обедни продажу прекращать вообще. Правда, такие полумеры продержались недолго. Прошло всего несколько лет, и всё вернулось на круги своя. Вышло постановление, по которому разрешалась повсеместная продажа спиртного, «дабы великого государя казне учинить прибыль». Так на Руси родился «пьяный» бюджет.

Как в России появились рекруты

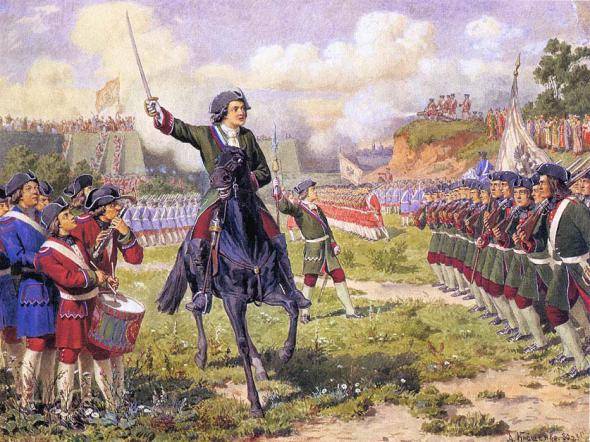

Алексей Кившенко, «Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово». 1882 год

315 лет назад, 20 февраля (3 марта по новому стилю) 1705 года, русский царь Пётр Алексеевич ввёл рекрутскую повинность, прообраз всеобщей воинской повинности. Придумали эту систему не от хорошей жизни. Пётр мобилизовал всю русскую державу и народ на Северную войну – противостояние со Швецией за господство на Балтике.

Первые военные опыты Петра

Юный Пётр начал создавать свою армию с «потешных» полков в 1680-е годы. В них набирали как добровольцев (беглые, вольные и пр.), так и по принудительному принципу (парней из дворцовой прислуги, подневольных крестьян). Эти полки стали ядром Преображенского и Семёновского полков, будущей русской гвардии. Офицера были в основном иностранцы, срок службы для солдат не определялся. Параллельно существовала старая русская армия — поместная конница, полки стрельцов, солдатские полки нового строя, отряды пушкарей и т. д. Эти войска формировались на добровольной основе, получали денежное и материальное вознаграждение. Дворяне были служилым сословием, от них требовалась постоянная служба и их призывали во время войны.

Готовясь к войне со Швецией, в ноябре 1699 года государь Петр I издал указ «О приеме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Новая армия первоначально строилась на смешанном принципе (как и первые полки Петра). В армию записывали свободных людей и принудительно брали «даточных» людей – крепостных крестьян, принадлежавших помещикам и монастырям. Брали по 2 рекрута с 500 годных человек. Рекрута можно было заменить взносом в 11 рублей. В солдаты брали людей с 15 до 35 лет. Солдатам выдавали годовое жалованье и провиант. В ходе набора «прямого регулярного войска» было сформировано три дивизии. Было положено начало и регулярной кавалерии – сформированы драгунские полки.

Дальнейшие события показали, что такая система несовершенна. Затяжная Северная война пожирала много людей, их не хватало. Необходима была многочисленная армия для военных действий в Прибалтике и на западном направлении (Польша). Понятно, что 30 тыс. с лишним рекрутов, которых набрали по указу 1699 года, было недостаточно. «Вольных» было мало. А помещики и церковь предпочитали платить деньги, взрослый работник был экономически более выгоден, чем единовременный взнос.

Рекрутский набор

Поэтому 20 февраля (3 марта по н. ст.) 1705 года царь Пётр Алексеевич издал отдельный указ «О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку, от 15 до 20 лет возраста», который вводил в стране рекрутскую повинность. Ответственность за выполнение указа возлагалась на Поместный приказ, который ведал служилым землевладением в стране. Призыву подлежали холостые молодые люди всех сословий, включая дворян. Но для дворян это была личная повинность, а для остальных сословий это была общинная повинность. Первоначально служба была пожизненной. Повинность просуществовала в России до 1874 года. Рекрутские наборы проводились нерегулярно указами царя в зависимости от необходимости.

Методы Петра были жестокими, к примеру, до прибытия к месту службы каждая команда рекрутов теряла до 10% своего состава (умершие, сбежавшие и т. д.), но эффективным и дешёвым для своего времени. За шесть первых наборов армию пополнили на 160 тыс. человек. Эта мера вместе с другими (русификация командных кадров, создание системы офицерских и солдатских школ, строительство флота, развитие военной промышленности и т. д.) дала свой эффект. В 1709 году в войне произошёл коренной перелом. Русская армия уничтожила «первую армию Европы» под Полтавой. После этого потери русской армии в войне снизились, её боевые качества возросли, и рекрутские наборы стали сокращать. Шестой набор в 1710 году стал последним массовым, когда брали одного новобранца с 20 дворов. В итоге одного рекрута стали брать с 40—75 дворов.

В 1802 году (73-й рекрутский набор) взяли 2 человека из 500. Бывало, что рекрутские наборы в армию вообще не проводили, армии не требовались новые солдаты. Во время войн наборы расширяли. В 1806 году, в условиях войны с Наполеоном, взяли 5 человек из 500. В 1812 году было проведено три рекрутских набора, всего за год взяли 18 человек из 500. Империя за год должна была выставить 420 тыс. душ. Также правительство провело вторую за XVIII столетие мобилизацию (первая была в 1806 году), собрав до 300 тыс. ополченцев-ратников. А в 1816—1817 гг. общих наборов не было.

Постепенно военная повинность стала охватывать новые группы населения. Так, если в начале рекрутские наборы проводились с русского православного населения, то позднее стали рекрутировать финно-угров Поволжья и т. д. В 1766 году издано «Генеральное учреждение о сборе в государстве рекрут и о порядках, какие при наборе исполняться должны». Рекрутская повинность кроме крепостных и государственных крестьян распространялась на купечество, дворовых людей, ясачных, черносошных, духовных, людей, приписанных к казенным заводам. Призывной возраст был установлен с 17 до 35 лет. С 1827 года солдатами в армию стали забирать евреев. С 1831 года рекрутскую повинность распространили на «поповских детей», которые не пошли по духовной линии (не стали учиться в духовных училищах).

Также постепенно сокращались и сроки службы. Первоначально служили пожизненно, пока были силы и здоровье. В конце царствования Екатерины Великой, с 1793 года солдаты стали служить по 25 лет. В 1834 г., с целью создания обученного запаса, действительную службу сократили с 25 по 20 лет (плюс 5 лет в запасе). 1851 году срок службы снизили до 15 лет (3 года в запасе), в 1859 году было разрешено отпускать солдат в «бессрочный отпуск» (уволить в запас) после 12 лет службы.

"Проводы новобранца". И. Е. Репин. 1879 год

Снижение эффективности системы

С самого начала было очевидно, что рекрутская система наносит урон хозяйству страны. Это осознавали многие рачительные хозяева. К примеру, знаменитый русский полководец Александр Суворов предпочитал не отдавать своих крестьян в рекруты. Он заставлял своих крестьян скидываться на покупку рекрута со стороны, сам вносил половину суммы (тогда около 150 рублей). «Тогда семьи не безлюдствуют, дома не разоряются и рекрутства не боятся». То есть век блистательных побед русского оружия имел и свою оборотную сторону. Миллионы работоспособных рук были оторваны от хозяйства, многие сложили головы в чужих странах. Но иного выбора не было, нужно было мобилизовать державу и народ на жестокое противостояние с Западом и Востоком. Империя рождалась в постоянных войнах.

Для простого народа рекрутчина была одним из самых страшных бедствий. Первоначальную службу в 25 лет мало кто проходил и выдерживал. Генерал-майор Тутолмин отмечал:

Рекрутчина не только была тяжела для хозяйства страны и крестьянства, но имела другие недостатки. Казна несла большие расходы, приходилось содержать большую армию в мирное время. Рекрутская система не позволяла иметь большой обученный резерв, крайне необходимый при затягивании и расширении театра войны. Как ни велика была армия в мирное время, но во время войны её всегда не хватало. Приходилось проводить дополнительные наборы и ставить под ружьё почти необученных людей. Кроме того, из-за длительных сроков службы проходило накопление старых солдат. Они были бесценны с точки зрения боевого опыта, но из здоровье было обычно подорвано, выносливость меньше, чем у молодых солдат. Во время маршей множество солдат отставало от своих частей.

Большой проблемой было постепенное сужение социальных групп, затронутых повинностью. Это было несправедливо. В 1761 году царь Петр III издает указ «О вольности дворянства». Дворяне освобождаются от обязательной военной службы. Она стала добровольной. В 1807 году от рекрутчины освободили купечество. Не распространялась повинность на духовенство. Существовали территориальные и национальные ограничения. Военное бремя империи несли в основном русские и православные, инородцы в массе своей были освобождены от службы в армии. В итоге вся тяжесть военной службы и войн империи ложилась на трудовой народ (крестьян и городские низы). Кроме того, солдаты были изолированы от прежней жизни, и после завершения службы им было очень трудно найти себя в обществе.

Все эти недостатки стали сказываться уже в начале XIX века. Понятно, что многие военные и государственные деятели всё это прекрасно видели и осознавали. Разрабатывались различные проекты реформ. Но в целом правительство старалось действовать осторожно, основные изменения были связаны со сроками службы, которые последовательно сокращали. С целью попытки уменьшить финансовую нагрузку на казну, создать «самовоспроизводящуюся» армию, при Александре Первом стали создавать военные поселения, где крестьяне-солдаты должны были быть одновременно и воинами, и производителями. Однако этот эксперимент не привёл к успеху. Государственной экономии не получилось, дело дошло до солдатских бунтов. В итоге в 1874 году рекрутская обязанность была отменена и заменена на всеобщую воинскую обязанность.

Война с историей. В Праге намереваются перенести памятник маршалу Коневу

Дипломатический скандал

Дипломаты Чехии и России поссорились из-за решения совета района Прага-6, которое приняли 12 сентября: убрать памятник освободившему Прагу от гитлеровских войск маршалу Конева с одной из центральных площадей. Памятник Ивану Степановичу Коневу на пражской площади Интербригады был установлен в 1980 году, в 35-летнюю годовщину освобождения чешской столицы войсками 1-го Украинского фронта. Памятник хотят переместить, возможно, в один из музеев, или передать российскому посольству, а на освободившееся место поставить памятник освободителям Праги. А по информации чешского президента Милоша Земана, местные власти хотят построить на освободившемся месте подземные гаражи.

Между тем эта тема в Праге и Москве обсуждается уже не первый год. В последние годы советские памятники (включая памятник маршалу) и захоронения советских воинов неоднократно подвергались актам вандализма. Так, памятник Коневу обливали краской в 2014 и 2017 годах. Российский МИД регулярно выступает с соответствующими заявлениями. Нынешний же скандал вокруг памятника начался после того, как в августе, в годовщину ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, монумент снова осквернили. Власти района Прага-6 сначала не хотели приводить памятник в порядок, так как на чистку и ремонт приходится тратить значительные бюджетные средства. Затем сообщили, что раз пражане негативно воспринимают образ Конева, то его надо перенести на территорию русского посольства.

Российский МИД выразил возмущение «циничным решением» муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника советскому маршалу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу в мае 1945 года. Также МИД выразил сожаление, что местные власти не обратили внимание на призывы руководства Чехии и общественности не допустить такого события. Отмечается, что этот шаг станет нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что памятник советскому полководцу изготовлен чешскими скульпторами на деньги горожан в благодарность за то, что Конев запретил использовать при освобождении Праги и других городов Чехословакии бомбардировочную авиацию и крупнокалиберную артиллерию (сохраняя старинные города), а «политиканы районного масштаба» забыли, за что воевали их деды и прадеды. Освобождая Прагу, погибло около 12 тыс. советских солдат. Мединский назвал главу района Прага-6 Ондржея Коларжа «гауляйтером местного масштаба» из-за решения о переносе памятника. А член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков даже предложил ввести против Чехии экономические санкции из-за этой ситуации.

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в чешский МИД и выразили протест «против неправдивых и оскорбительных высказываний члена российского правительства в адрес старосты района Прага-6». Заместитель министра по европейским делам МИД Чехии Алеш Хмеларж отметил, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией предполагает взаимное уважение и равноправие. Кроме того, вопрос о памятнике советскому полководцу – это внутреннее дело Чехии. Прага также предостерегла от злоупотребления историей и раздувания страстей в политических целях. Сам российский посол Змеевский после встречи с Хмеларжем заявил, что отвергает претензии чешского МИДа, который ранее устранился от этого вопроса, что и привело к решению совета Праги-6.

В самой Чехии нет единства по этому вопросу. Так, чешский президент Милош Земан заявил, что решение властей Праги-6 позорит страну. Конев — это символ десятков тысяч красноармейцев, которые погибли освобождая Чехословакию и Прагу от гитлеровских войск. Вице-премьер Чехии Ян Гамачек предложил провести референдум по поводу памятника среди жителей Праги и в целом выступил за сохранение его на прежнем месте. На защиту памятника Конева в Праге встали и чешские коммунисты. Коммунистическая партия Богемии и Моравии выступила против переноса памятника и попросила правительство сохранить памятник маршалу на площади Интербригад в Праге-6.

Освобождение Праги и власовцы

Стоит отметить, что в чешском общественном сознании господствует миф, что Прагу освободили бойцы Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерала Власова, а не Красная Армия. Версия о том, что столицу Чехословакии освободили не советские войска, а власовцы, была создана западной пропагандой ещё в годы «холодной войны». Её озвучивали западные историки и знаменитый антисоветчик и писатель Александр Солженицын. Он называл русских коллаборационистов как «подлинных» освободителей Праги в первом томе «Архипелага «ГУЛАГ».

Что произошло на самом деле? В 1941—1944 гг. в Чехословакии в целом было спокойно. Чехи работали на оборонных предприятиях и крепили мощь Третьего рейха, а словаки даже воевали за Гитлера. Однако зимой 1944—1945 гг. ситуация на границах Чехословакии кардинально изменилась. Красная Армия при поддержке 1-го Чехословацкого армейского корпуса и словацких партизан начала наступление в юго-восточной Словакии. Началось восстание в Словакии. Формировались новые партизанские отряды, расширялись старые. Перебрасывались новые группы, оружие и снаряжение с территории, подконтрольной Красной Армии. Партизанское движение возникло и в Чехии. Здесь главная роль принадлежала партизанам, которых перебросили из Словакии и территории, освобожденной советскими войсками. В частности, в Моравию с тяжелыми боями из Словакии прорвалась партизанская бригада имени Яна Жижки.

В январе-феврале 1945 г. войска 4-го Украинского фронта прошли на территории Польши и Чехословакии на 175-225 км, вышли к верхнему течению реки Висла и Моравско-Остравскому промышленному району. Было освобождено около 2 тыс. населенных пунктов. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта продвинулись в Чехословакии на 40-100 км, выйдя к реке Грон. 10 марта 1944 года войска 4-го УФ под командованием А. . И. Ерёменко начали Моравско-Оставскую операцию. Немцы имели на этом направлении мощную оборону, которой способствовали условия местности. Поэтому операция затянулась. Только 30 апреля освободили город Моравска-Острава. В начале мая продолжались бои за полное освобождение Моравско-Остравского промышленного района.

Тем временем войска 2-го УФ под командованием Р. Я. Малиновского провели Братиславско-Брновскую операцию. Наши войска форсировали реку Грон, прорвали оборону противника, 4 апреля освободили Братиславу. Затем Красная Армия форсировала Мораву, 26 апреля освободила Брно — второй по важности и величине город Чехословакии. В результате были очищены от гитлеровцев Братиславский и Брненский промышленные районы.

Таким образом, советские армии полностью освободили Словакию, большую часть Моравии, с упорными боями прошли около 200 км. Немецкие войска потерпели ряд тяжелых поражений, утратили важные промышленные центры, военные заводы, источники сырья. Войска 4-го и 2-го Украинских фронтов заняли выгодные позиции для наступления с востока и юга по крупной группировке противника, которая отступила в западную часть Чехословакии. Одновременно в ходе Берлинской операции левое крыло 1-го Украинского фронта вышло в предгорья Судет. Советские войска заняли Котбус, Шпремберг, вышли к Эльбе в районе Торгау. То есть были созданы основы для наступления на пражском направлении с севера и северо-запада. К западной границе Чехословакии вышли американские войска.

Пражское восстание

Разгром гитлеровской Германии и выход войск союзников на дальние подступы к Праге вызвали активизацию местного движения Сопротивления. Было решено провести громкую акцию в столице. В восстании были заинтересованы как национал-демократические силы, ориентировавшиеся на Запад, так и чешские коммунисты. Националисты и демократы рассчитывали освободить Прагу своими силами, создать базу для возвращения чехословацкого правительства в эмиграции. Они надеялись на поддержку американской армии, которая в начале мая 1945 г. была в 80 км от Праги. Чешские коммунисты хотели предотвратить захват власти конкурентами занять доминирующие позиции в столице в момент появления Красной Армии.

В начале мая 1945 г. начались первые волнения. Немцы в Праге мощного гарнизона не имели, поэтому в корне подавить восстание не смогли. 5 мая началась всеобщее восстание, его ядром стали крупные заводы города. Восставшие захватили важнейшие объекты, включая главные вокзалы и большинство мостов через Влтаву. В этот период восставшие вступили в переговоры с РОА, с командиром 1-й дивизии генералом С. Буняченко. Русские коллаборационисты шли на запад, чтобы сдаться американцам. Однако были сомнения, не выдадут ли их американцы Красной Армии. Нужно было доказать Западу, что РОА воюет не только с СССР, но и Третьим рейхом, свою полезность. Буняченко и другие командиры попросили, чтобы чехи предоставили им политическое убежище. В обмен обещали военную поддержку. Сам Власов в эту авантюру не верил, но и мешать не стал. Власовцы помогли восставшим в Праге в боях 5—6 мая, но в итоге гарантий не получили. Кроме того, стало известно, что американцы в Прагу не придут. В ночь на 8 мая войска РОА оставили позиции и стали уходить из города. Причём уходили из города на запад вместе с немцами, с которыми только что сражались.

Для немецкого командования Прага имела огромное значение. Это был центр дорог, по которым войска группы армий «Центр» отходили на запад, чтобы сдаться американцам. Поэтому фельдмаршал Шернер бросил на штурм Праги значительные силы. Вермахт атаковал Прагу с севера, востока и юга. Одновременно активизировались немецкие войска, которые ещё держались в самом городе. Восставшие были обречены на поражение. Чешский национальный совет по радио обратился с отчаянной просьбой о помощи к странам антигитлеровской коалиции. Американцы в это время были примерно в 70 км от чешской столицы и не собирались идти дальше, так как имелась договоренность с Москвой о том, что город должны занять русские.

Советское верховное командование решило оказать помощь восставшим. 6 мая 1945 г. на Прагу повернули ударную группировку войск 1-го Украинского фронта под началом Конева. Также на пражском направлении начали наступление войска 2-го и 4-го УФ. 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го УФ в ночь на 9 мая совершили стремительный 80-километровый марш-бросок и утром 9 мая ворвались в столицу Чехословакии. В этот же день к Праге вышли передовые части 2-го и 4-го УФ. Город был очищен от гитлеровцев. Основные силы немецкой группировки попали в окружение в районе восточнее Праги. 10-11 мая немцы капитулировали. Чехословакия была освобождена, а советские войска вошли в соприкосновение с американцами.

Таким образом, решение муниципальных властей перенести памятник Коневу – это очередной акт информационной войны Запада против России, переписывания истории Второй мировой войны и истории в целом. Нынешняя позиция официальной Москвы с её «возмущениями» и «сожалениями» ничего изменить не может. На Западе, как и на Востоке, уважают только сильных. СССР в мире уважали, а Российскую Федерацию – нет. Это связано также с самой политикой Кремля, где то оскорбляют советское прошлое, замалчивают его, очерняют имя Сталина, то пытаются опереться на Великую победу в деле воспитания патриотизма. В самой России постоянно идёт попытка «переписать» историю, превратить в героев Колчака, Деникина, Маннергейма, Краснова и Власова, убрать подальше память о Ленине и Сталине, советской цивилизации. Мавзолей во время Парада Победы стыдливо закрывают фанеркой с тряпками. Неудивительно, что на Западе, в Европе нас постоянно смешивают с грязью. В Российской Федерации нет имперской идеологии, социальной справедливости и уважения к памяти Красной империи, только идеология «золотого тельца» и западного либерализма. При таком отношении к собственному прошлому ничего хорошего от Европы ждать не следует.

Свежие комментарии