Этруски: в поисках народа, которого… не было

Тут много писано, есть даже специализированные ресурсы и каналы на Дзене, но отметимся и своим скромным «напёрсточным» разумением в проблеме. Как повествуют очень отрывочные, неимоверно скудные сведения (а больше некритично отобранные легенды и предания): в конце II тысячелетия до нашей эры на Апеннинском полуострове (Италия), между реками По и Арно существовало могучее государство.

Называлось Этрурия. Основали его, как не трудно понять, некие этруски. В начале VIII в. до н.э. владели уже всеми Апеннинами, колониями обзавелись в Адриатике и Тирренском море. Народец был воинственный, умел строить мощные крепости и большие города, форму правления имел не совсем понятную. Во главе державы формально стоял царь («лукумон»), управлял Федерацией из дюжины союзников-городов. Где свои порядки устанавливали самые разные племенные военные вожди и родовая аристократия. Ничего необычного вроде.

Выглядели этруски, как типичные средиземноморцы тех времен. Судя по надгробным надписям, жили порядка сорока лет, роста были среднего (мужчины — около 165 см). Облик этруска понятен, когда разглядываешь довольно многочисленные изображения добротных гробниц. Не то греки древние, не то малоазийские хетты… и на финикийцев похожи. Широкое разнообразие фенотипов, без какого-либо понимания этнического (тем более расового) происхождения.

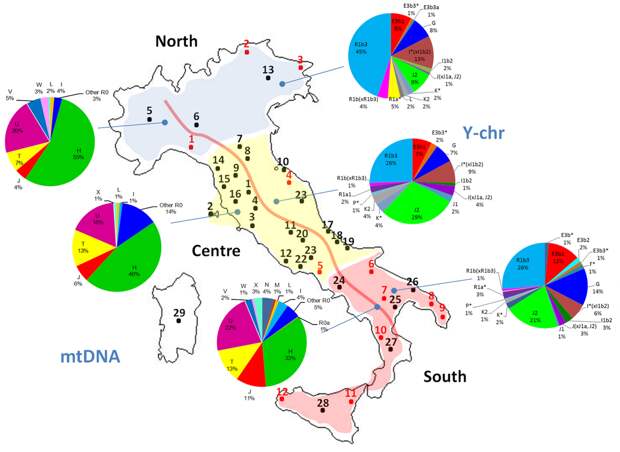

Как наука ни билась, но установить корни этрусков не смогла. Черепа мерила, скелеты по всякому раскладывала, кровь литрами у современной округи Италии брала, с генами колдуя… все впустую. Иногда толстенные научные журналы лениво вспыхивают статейками с «этрусскими» гаплогруппами… но их особо никто не читает.

Скучно уже. Тупик-с.

Наследие этрусков

зато хорошо изучено. Эти товарищи были превосходными математиками, астрономами, архитекторами, флотоводцами и кораблестроителями. Жрецы храмовые очень прогрессивно разбирались в медицине: хирургические операции делали с применением анестезии, протезировали неплохо зубы, применяя для этого золото (ну точно «это русские», но советские).

Драгоценности и украшения, зеркала, светильники, дорогие наборы пиршественной посуды и треножники этрусских ремесленников — были баснословно дорогим, но самым желанным товаром во всем Средиземноморье. Несмотря на великолепную армию и устрашающий флот… всё закончилось как-то сразу, что ли. Непонятно, как и почему ушло могущество, а сами этруски растворились в истории.

Как известно из трудов античных историков, в V веке до н.э. как-то споро возвысился Рим. Быстренько вытолкав взашей этрусков с исторической арены Апеннин. Что раньше принадлежало их культуре — теперь стал (с большой охотой) использовать новый гегемон. Всех сфер коснулось привычное римское «воровство идей»: религия, культура, экономика. Даже «инсигнии», символы царской власти не постеснялись умыкнуть. Сделав принадлежностью римских магистратов.

Историк Ливий писал: отец-основатель Ромул принял царский сан от двенадцати ликторов, следуя этрусским традициям. Курульное кресло и «toga praetexta» тоже были среди регалий римских магистратов, как в Этрурии. Даже запретив институт «царства», став Республикой, — римляне вручили ликторам «фасции» этрусков. Пучки прутьев с топориками, которые несли перед жуть какими демократичными консулами.

Дионисий Галикарнасский рассказал: Луций Тарквиний Старший одержал победу над этрусками, те преподнесли ему символы царской власти:

«Золотую корону, трон из слоновой кости, скипетр с орлом на набалдашнике, пурпурную тунику, украшенную золотом и расшитую пурпурную мантию».

Проведя анализ всех текстов римских историков, связанных с церемониалами этрусков, наука пригорюнилась. Потому что античный Рим целиком и полностью перенял их традиции. Даже во времена императоров используя приемы почитания государей и публичной власти, как во времена Тарквиния. Археологические раскопки тоже наглядно доказали: этруски в целости и сохранности передали своим «победителям» многие из приписываемых им регалий.

Откуда?

Всезнающий Геродот полагал: этруски пришли из Малой Азии. Это сразу сносим из анализа? Потому что, в таком случае на Апеннинском полуострове не могло быть никого, этнически близкого этрускам. Однако античные авторы говорят другое. Были «оски и умбры», их родичи и соседи. Были на северо-западе и западе «лигуры и иберы».

Даже академические теории строили на этих сообщениях. Называя этрусский язык — умбрским, и нечего тут гадать. Но скепсис разумный возобладал. Вместе с этрусками пришли тогда малоазийские «умбры, оски, лигуры и иберы», ряд других племен? А они вообще реально существовали? Верить римским историкам на слово… дурных мало уже стало.

Например. Историк Тит Ливий писал: венеты — это троянцы. Приплыли из горящей Трои, «заняли угол морского залива» (Венеция и Триест). Кроме того, между Альпами и Адриатическим морем среди венетов жил народ, родственный этрускам, зовущийся евганами (евганеями). Перевели это словечко «евганеи». Оказалось — «благородные». Так народ целый был уважаем? Никогда подобным эпитетом не называли своих соседей, ни в какие времена. Такое название более уместно для сословия, нежели этноса или племени. «Царские скифы»… ага.

Могло вообще тогда существовать какое-то разделение на народы, этносы, даже расы? Латинское слово «нация» (и греческое «этнос») дословно переводится как «народ, племя». «Толковый словарь» Даля понятие «народ» объясняет как «люд, народившийся на известном пространстве». Пусть так. Можно считать вполне определённо, что в античности любая общность людей (имевшая обязательно право собственности на конкретную землю) могла называться народом.

Даже не будучи самостоятельной этнической группой, не имея каких-то выдающихся отличительных внешних признаков. Но тогда это не «народ» в современном понимании. А просто «род», «клан» или … «сословие». Вот и упираемся в совершенно очевидно понимание: таких народов, как этруски, оски, умбры, сабины, галлы, римляне и латиняне — не существовало. Они вполне могли быть лишь некими сословиями одного этноса. Или нет?

«Напёрстки» наполним.

Как оспорить такое утверждение: «оски и умбры» — это такое жреческое сословие. «Сабины» — ну пусть… будет военная аристократия. «Галлы», они же геллы — торговцы, строители, привилегированный ремесленный люд. Кто-то там ещё, сами придумайте, — аптекари да лекари, друиды бродячие. С умением протезировать золотые зубы. А вот «этруски» — это святое! Царское сословие и верхушка жреческая.

Латиняне (латины), в самом прямом смысле, — это народ. Низшее сословие свободных людей. Не обладая правами других сословий, не являлись «благородными». Им запрещали иметь личное оружия, переходить в воинское сословие. В мирное время «латиняне» пахали землю, строили крепости и дороги. Очень интересная картина получается. Хотя тут же возражения посыплются… Как объяснить факт, что этруски имели свой язык? А их «соседи сабины» — целую группу языков?

Тоже можно объяснить. История с самых древних времен знает немало «искусственных» языков. Даже название есть у лингвистов — «условные». В древности их знали под термином «арго», «язык посвящённых». Придумывались по разным причинам, но главной видится — «избранность», самоизоляция от остальной части общества. Признаки такого эксперимента лингвистического легко вылавливаются. Как правило, меняется лексика (словарь), а синтаксис и морфология остаются неизменными. Современная укро-тарабарщина вам в понимание.

Вот и получаем картину маслом. Этруски, высшая аристократия и жреческая верхушка, владели двумя языками. С народом (через губу) на языке этноса словечком могли переброситься, тут древняя латынь была в ходу. Но внутри своего круга говорили на условном, «тайном языке». Чтобы подчеркнуть свою исключительность, да тайны сословные посторонним ушам не нужно знать.

Можно найти документальное подтверждение этой гипотезе? Конечно. Даже алфавит этого тайного, «этрусского» языка сохранился. Который расколоть никто не может. А если он строился на астрологических символах?

Ключ к языку этрусков можно найти. Есть смелая версия: его нужно искать в отрывочных сообщениях римских историков… о тактике конницы этого загадочного народа. Для противника, привыкшего к пешим боданиям фаланг тяжеловооруженных гоплитов, это было загадкой. Этрусские военачальники руководили сражениями с помощью сигналов бронзовых горнов (изобретение этрусков, кстати). Если ситуация складывалась непредсказуемо и опасно, в дело вступала конница. Действующая турмами, крайне слаженно. В отрыве от главных сил, совершая сложные обходные эволюции.

Так вот, если важную информацию невозможно было донести до конных воинов сигналами горна, командир вручал донесение «ангару». Вестовому, который мчался к командиру кавалерии передавая тому… деревянный кубик. На каждой грани которого была нанесена буква или цифра в виде точек. По-этрусски такая депеша называлась «тессера» (tessera). Прочитать приказ можно было, поворачивая грани кубика в определенной последовательности.

Точно такие же «тессеры» использовались в храмах для важных гаданий и предсказания судьбы. Был набор из трёх кубиков, после вознесения благодарственных молитв — их бросали на специальный мраморный стол. Выпавшие на гранях надписи зачитывались жрецом в стихотворной форме. И толковались его коллегами, переставлявшими иногда порядок выпавших фраз. Каждая строчка состояла из шести слов, формируя шестимерный стих. Иногда требовалась запись предсказания.

Это было ещё хитрее. Запись велась в три строки. В первой — буквы писались слева направо; во второй — справа налево, в третьей строке — зеркальным отображением. Каждая грань «тессеры» имела свои правила записи. И чтения, само собой. Такая головоломка не поддается сегодня раскодированию, поскольку не сохранилось «ключей», правил записи. Недаром Сивилла у Овидия, показывая Энею листки с записями судеб, — предупредила: если их перепутает малейшее дуновение «эфира», то уже никто не сможет разложить это в нужном порядке.

Исчезновение народа.

Оставим за бортом утверждения наших «дешифровщиков», которые поэмы античные на этруском уже читают где-то в Урюпинске на диване. Вопрос этот открыт пока, тема специальных и безнадежных исследований. Может быть, статей несколько подготовлю, очень любопытные «напёрстки» можно подвигать. Вопрос в другом: как и почему столь неожиданно исчезли этруски. Еще древнегреческие философы и историки задавались подобными вопросами, «пропажей народов» интересовались.

Такие «исчезновения» древние этнографы подразделяли на условные и фактические. Первая категория — когда народ не уничтожается физически, а в силу ряда причин меняет своё название. Таким образом «пропадая» из истории. Страбон описал процесс:

«То же самое случилось с афинянами, которые занимали почву тощую, каменистую, не подвергаясь неприятельским вторжениям, и считали себя автохтонами, как утверждает Фукидид, ибо никто их не вытеснял из населяемой ими страны и не помышлял овладеть ею.

Это именно обстоятельство и было, по всей видимости, причиною, почему афиняне, несмотря на малочисленность, сохранили свой язык и свою народность».

Более драматическим выглядит «фактическое исчезновение» народа. Вплоть до физического уничтожения. Во время глобального катаклизма или агрессии. Примеров тоже немало, когда армия государства-захватчика: вырезала, вытесняла, сгоняла с насиженных земель, обращала в рабство и подвергала насильственной ассимиляции — автохтонное население. Смерть обычно ожидала всех особей мужского пола, женщины становились приятным призом для победителей.

Но есть ещё один способ, существует в рамках внутренней агрессии. Называется «социальной революцией». Противостояние между высшими и низшими сословиями очень редко могут закончиться мирно, только редкие случаи «общественного договора» зафиксированы. Обычно другой сценарий побеждает: государство разлагается сверху вниз, рушится, большая часть социума превращается в озверелую толпу. Живущую по законам «классовой мести» и сословной ненависти.

Признаки тоже всегда одинаковые этих потрясений. Когда труд свободного человека становится презренным делом, достойным только раба. Это куда унизительнее любого ярма, грабежа или «ига». Любая революционная ситуация всегда начинается с резкого падения производительности труда. Как следствие — общего уровня жизни. Марксизм-с…

Этруски вполне могли исчезнуть таким образом, в горниле социальной революции. Когда в 510 г. до н.э. в Риме вспыхнуло восстание, гнев народа против кого был обращен? Против «царей», столь потом ненавидимых до эпохи императоров. Почему «царским сословием» не могли быть наши потеряшки-этруски? Очень даже красиво смотрится версия. Восстание распространилось с большой скоростью, в различных «федерациях» (союзах городов) протекало по своим законам. Где быстро, а где почти два века «римлянам» пришлось свою «демократию» экспортным товаром проталкивать. На мечах и крови, как эта капризная дама любит.

Власть женщин.

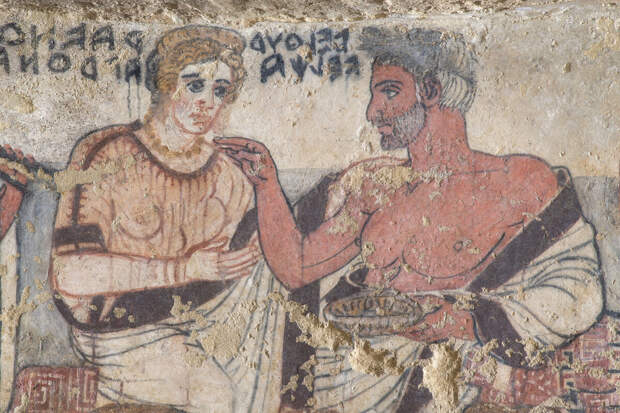

Этруски сопротивлялись, нужно думать. Но им назначили уничтожение. По гендерному признаку, только мужчин истребляли. Почему так? Традиция. Судя по археологии, этрусские женщины были куда свободнее своих товарок — римлянок и гречанок. Они явно занимали в обществе особое и почетное положение. Потому что в гробницах им отводилось особое, равное мужчинам место, соразмерное посмертное почитание.

Это и другим методом проверятся. Оставлено немало историй римскими авторами. Римляне с трудом понимали столь высокий матриархальный статус. Танаквиль, этрусская особа самых знатных кровей (супруга Луция Тарквиния Старшего), была знаменитой предсказательницей. Напророчила супругу блестящее будущее. После его смерти отстранила своего сына от власти! Царем стал её зять, Сервий Туллий. Все промолчали.

Римские историки с недоумением перечисляют другие эпизоды о молодых Тарквиниях, их женах. Непритворно ужасаясь власти этих женщин. Жена Тарквиния Великолепного, упрямая и жестокая Туллия, в династический кризис… направила свою колесницу на Форум. Переехав по дороге тело своего мертвого отца. Заставила всех слушать себя. Провозгласила своего супруга — царем. Никто пикнуть не посмел. Хотя больших батальонов за ней не маячило. Сила традиции!

Есть другая очень показательная история, иллюстрирующая антагонизм обычаев этрусков и латинян. Начало трагического предания о Лукреции. Сыновья Тарквиния Великолепного с дружками из знатных римских семей отправились на загородную весёлую пирушку. Под крэпэнькое завели мужские разговоры о добродетели своих жён. Чтобы не молоть разные версии заплетающимися языками — помчались обратно в Рим. Проверить, что делает каждая их супруга.

Этрусских дам застали за роскошными пиршественными столами, где они не очень целомудренно резвились со своими друзьями. Лишь Лукреция сидела дома со своими служанками и мирно вязала муженьку что-то полезное, носки наверное. Насколько женщины этрусков пользовались в обществе личной свободой — подробно рассказывают настенные росписи в гробницах. Они на равных с мужчинами занимают место за трапезой, чета обычно возлежит на одном ложе. Дамы присутствуют на играх, занимая почётные места.

Подобные вольности тех же греков… в шок вгоняли, например. Они без устали сочиняли самые непристойные анекдоты об этрусской распущенности. Античный Феопомп, очень скверный на язык автор, рассказывал о прекрасных женщинах этрусков: они в гимнастиях выполняли упражнения обнаженными (идиот, право слово). Обедали наедине с мужчинами, которые не были им родственниками или мужьями. Обожали хорошенько выпить, а потом затеять необременительные сексуальные упражнения прямо на пирушке. Потом не стесняясь говорить, что отцовство их детей… туманно. Не помню и всё тут!

Плавт писал: этрусские женщины не стыдятся зарабатывать себе приданое храмовой и даже обычной проституцией. Но памятники этрусков эту ложь полностью дезавуируют. Надгробные надписи полны гордости за семью, скульптуры любящих пар на саркофагах выглядят чистым идеалом супружеской любви. Геродот пишет о жителях Ликии:

«Называют они себя не по отцам, но по матерям; если кто спросит у другого, кто он, то сей ответит, что он сын такой-то матери, и припомнит имена матери ее и праматери. И если женщина-гражданка выйдет за раба, дети признаются благородными. Если же мужчина-гражданин имеет жену иноземку или наложницу, то дети почитаются не гражданами».

О как. Интересное общество, где благородство мужчине могла дать только благородная жена. Именно поэтому этрусские женщины пользовались большим спросом. Ливий сообщает:

«Последними из жителей Италии под защиту Рима попали вольсинцы, самые богатые из этрусков… Они предоставляли рабам скопом свободу, сочетались с ними браком. Вольноотпущенники воспылали мечтой о владычестве и прокляли своих бывших господ… захватили город и присвоили имущество и жён своих господ, а самих их лишили крова и изгнали… Изгнанные пришли в Рим и с плачем высказали свои жалобы. Римляне отомстили за них и своей властью захватили город».

Выводы.

Всё больше крепнет мнение учёных, что с безоговорочным доверием «римской мифологии» пора завязывать. Особенно в вопросе переселения «сабинов» в Рим. Этруски и сабины были не только жителями Вечного Города, но и его основателями. Потому что всё больше становится понятно, как именно заселялись города до-античного и античного мира.

Рим, как все города древности, был строго районирован по «народам». «Сословные кварталы» — это его знаменитые семь холмов. На каждом проживало своё сословие. Вдохновлённые примером «римского народа благородного», низшие сословия во многих городах Апеннин начали восставать. Раз за разом призывая «демократические легионы», если своих силёнок не хватало. Этрускам стало туго, их язык стал запрещён. За его использование… казнили.

Что оставалось делать этрускам и сабинам? Только начать гражданскую войну, обрекая себя на неминуемое поражение. Без больших армий, набираемых из простолюдинов «низшего сословия», такое предприятие не вывезти. Тем более при массовом дезертирстве. Именно тогда и появилось новое значение слова «римлянин». Это не житель города, а политическая принадлежность. Республиканец, если по-нашему толковать.

Именно тогда этруски обратились за помощью к галлам, скорее всего. Разрешив им селиться в своих «благородных землях». В IV веке до н.э. те откликнулись на приглашение, мирно и спокойно проследовали через территорию Этрурии. Чтобы в пух и прах размотать «демократов» Рима, научить сиволапых легионеров искусству настоящей войны. Те выплатили огромную контрибуцию. Галлы притихли, даже наладили через поколение нормальную торговлю друг с другом.

Всё повторилось сначала. Рим, усвоив горькие уроки первой «галльской войны», переформировал армию. Наладил челночную дипломатию с городами-союзниками, обладающими сильными флотами. Римляне начали очень жестко теснить этрусков и сабинов. Без всякой пощады.

«С одними тарквинийцами поступлено строго. Урон их в битве был весьма велик, но число пленных, нам доставшихся, еще больше. Из них выбрано триста пятьдесят восемь человек из лучших семей: они отосланы в Рим; прочие пленные умерщвлены без всякого сострадания». (Тит Ливий)

Даже пленников не щадили. В Риме они были до полусмерти избиты розгами и казнены. Думается, горький военно-политический урок этруски усвоили. Став толпами социально мимикрировать и преображаться в «римлян». Историки до сей поры удивляются, как известные исторические деятели-этруски отказывались от собственной принадлежности «к родному народу». Диодор, живший в I веке до н.э., так писал.:

«Этруски утратили доблестную стойкость, столь высоко ценимую ранее, а вследствие своего пристрастия к пиршествам и изнеженным удовольствиям они лишились славы, которую их предки завоевали на поле брани».

Так что… никакого отдельного народа не было. Было сословие, проигравшее свое положение в обществе благодаря социальной революции. Национальности такой тоже не существовало, этноса. После покорения Римом всего Апеннинского полуострова быть «этруском» стало опасно. Как графом в времена «сталинских чисток» 30-ых годов ХХ века.

Аристократы стали демократами, а куда деваться. Доверенное лицо цезаря Августа, Гай Цильний Меценат (этруск из древнего царского рода) не выставлял напоказ своё происхождение, но поддерживал «деньгами одарённых римских поэтов и художников». Жалких плагиаторов, почти ничего своего не придумавших. Исключением среди «перекрасившихся» в демократов этрусков — был друг Цицерона, Авл Цецина. Не внимая увещеваниям, зная о грозящей опасности… демонстративно изучал «дисциплину этруска» — науку толкования молний.

Вот такая петрушка. Верится, если честно. Потому что стоит посмотреть вокруг и улыбнуться. Как инопланетные археологи через пару тысячелетий будут лбом в стенки стучать. Пытаясь найти «народы и этносы» под названиями: «украинцы», «чиновники», «депутаты», «дворяне», «боцманы», «блогеры». У некоторых ещё и языки будут загадочные, расшифровке не поддающиеся.

-

Инструкция Священного Писания: где и как нужно правильно молиться...

Воскресенье на дворе. Кое-кто уже вернулся к грядкам и прохладному «Жигулевскому», посетив по утреннему холодку храм или церквушку в шаговой доступности. Хорошенько отмолив прошедшую неделю. Почему именно туда ездили, а не дома связь с Творцом налаживали? Ну… Как бы традиция такая. К тому же прямое указание есть от организации, которая заведует правильным поклонением Богу:

«Насколько храм выше и святее частного жилого дома, настолько и молитва церковная выше, превосходнее домашней. Как существуют различные училища для наук и искусств, так и храм является по преимуществу местом и… училищем молитвы». (Книга «Как правильно молиться по учению Святых Отцов»)

Мотивы знакомые? Нигде в канонах это не утверждено, но в той или иной форме вам обязательно обоснуют: храмы не только «училище молитвы» (что логично и понятно), но и самое лучшее место для неё. А уж рассказы про «намоленность» вообще оставим за рамками анализа. Потому что эта физическая величина давно измерена, занесена во все технические справочники, по ней даже емкость (наверное) рассчитывают.

Когда нужно новую церквушку закладывать, прорабу тупоголовому растолковывают: «Смотри, шоб рабочая площадь — не менее пятисот человеко-поклонов была. И свод повыше, мил-человек, делай. Да похитроумнее. Чтобы три сотни молитв 24 часа никакой сквозняк не вытянул наружу». Так что ли «намоленность» работает?

Ладно, не обижайтесь. Теперь аргументация. Откуда все христианские концессии вдруг решили, что полезнее всего организму в храме молиться… Обычно эту теологическую концепцию обосновывают высказыванием Христа:

«Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов … а вы сделали его вертепом разбойников». (Марк, Матфей и Лука)

Очень хорошая цитата. Сильная. Только нагло выпиленная из контекста. «Домом молитвы» в этом эпизоде Иисус называет — Иерусалимский храм. Сын Божий сокрушается, что иудеи сделали его вертепом разбойников. Цитирует дословно пророчества из книг Исаии и Иеремии. Где последний провозглашает во вратах дома Господня, призывает народ покаяться, верно вершить суд, прекратить притеснения, отвернуться от чужих богов. Обвиняет в обмане, воровстве, убийстве, отступничестве. В превращении храма в «вертеп разбойников». Предупреждает, что разрушит его, как Силом.

А теперь факты. Этот иерусалимский храм не стал «домом молитвы для всех народов». Его через семь десятков лет после смерти Христа разрушили до фундаментов римляне, разъяренные восстанием Иудеи. Пророчество Иеремии и Христа сбылось.

Что оно подразумевало в более глубоком смысле? Само собой, возвещало о пришествии Мессии (Христа). О последующем Евангелии (Благой вести), которое возьмет свое начало из Иерусалимского храма. Носящем имя Бога Израилева. Затем Весть будет доступна для всех народов:

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы … И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима». (Исход и Книга пророка Михея)

Иисус не призывал верующих молиться в каких-то (потом построенных) храмах. Не предсказывал их возведение. Просто цитировал пророчества уважаемых людей. Как именно будет распространяться вера в Бога Израилева по всей Земле. Пророчества Иисуса, Исаии, Иеремии и Михея исполнились. Слово Господне вышло из Иерусалима, сойдя от горы Сион. На которой стоял Храм. Распространилось для всех народов.

Что тогда считать «домом молитвы»? Первые христиане не называли так Иерусалимский храм. Хотя он ещё простоял 70 лет нетронутым. А в те времена появились первые наброски Нового Завета. Вопрос пусть спорный, но давайте рассуждать так в парадигме официального религиозного мифотворчества. «Местом молитвы» называли любое место собрания верующих. История суровая и Священное Писание тому свидетели. В книге «Деяний апостолов» рассказано следующее: Павел с учениками в одном из городов Македонии шёл в «молитвенный дом»:

«Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка». (Деяния)

Дело происходит в Македонии, напоминаю. Шёл проповедовать апостол не в Иерусалимский храм, само собой. Эти культовые сооружения с алтарями, иконостасами и богатым убранством первые христиане не строили. Летописи и археология не подтверждают. Наоборот — свидетельствует об их полном отсутствии. Гонения? Они были не везде, не передергивайте. В ряде мест христиане жили спокойно, их пальцем никто не трогал. Но «копий Иерусалимской святыни» они даже в макетах не сооружали.

Храмом (как некий материальный объект) Новый Завет называет только Иерусалимское святилище. Там приносились заместительные жертвы, символизирующие Мессию. Был «Небесный храм», куда вошел Христос в статусе Первосвященника. Также «храмами» Новый Завет называет тела верующих, которые познали присутствие в себе Духа Святого. А вот молитвы возносились в «молитвенных домах». Не специальных культовых постройках, а в любом месте собрания верующих. Стен, перекрытий, дверей и окон не нужно было даже…

«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». (Деяния апостолов)

Словосочетание «дом молитвы» в Деяниях (в греческом тексте) представлено словом «προσευχη», имеющим равное значение: «место для молитвы» и «дом для молитвы». Апостол Павел прямо говорил: молиться христиане должны в любом месте.

«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». (1-е Послание Тимофею)

А теперь посмотрим, как это… трансформировалось теперь. До смешного, только без обид. В популярной книге «Как правильно молиться по учению Святых Отцов» описан этот неимоверный по сложности процесс:

«Молитвенное правило, которое должно совершаться утром и вечером: Слава Тебе, Боже наги, слава Тебе; Царю Небесный; Трисвятое; Отче наш; Господи помилуй — 12 раз; Приидите поклонимся; Псалом 50; Символ Веры; Богородице Дево, радуйся — трижды. После этого 20 молитв: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя; при каждой молитве земной поклон. Затем другие 20 таких же молитв и при каждой поясной поклон».

«Святые отцы» так молились… это хорошо, у них времени было навалом. Ничем другим не заняты были, кроме самопознания в божественном. Что ничуть не осуждаю. Но, в то же время Писание даже не намекает на какие-то требования и правила в этом интимном и тонком вопросе. Один из учеников попросил Иисуса: «Господи! научи нас молиться!» Христос ответил: «Когда молитесь, говорите...» и дальше выдал миру текст известной каждому христианину молитвы «Отче наш…».

Само собой, это краеугольный молитвенный камень веры, знать наизусть нужно и должно. Немногословное обращение, крайне универсальное, лаконичность и глубина приятно удивляет. Несколькими словами раскрывает суть Бога, обозначает зависимости человека от Творца, содержит простое и прямое наставление всем людям. Пусть два Евангелия дают несущественные разночтения, но сути это не меняет. Евангелие от Матфея учит просить прощения — за долги, Евангелие от Луки — за грехи. Больше Писание не даёт готовых молитв, но говорит:

«Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите». (Матфей и Марк)

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». (Послание Колоссянам, Римлянам и Фессалоникийцам)

«Молитесь друг за друга».

«Всякою молитвою и прошением молитесь». (Послание к Ефесянам)

Не возьму в толк, как в этих прямых указаниях можно (между строк) углядеть какие-то «молитвенные правила»: зачитывать чужие молитвы из каких-то книжек, учить наизусть на незнакомом языке… Кажется, тут только говорится, что с любовью и верой необходимо обращаться к Богу своими словами. Благодарить, просить о чём-то, делиться радостями и чаяниями. Это называется «постоянным молитвенным общением», читайте Отцов Церкви. Всё же растолковали ещё в IV веке.

А теперь включаем ту часть мозга, что отвечает за критический рационализм. Объясните атеисту, как заученное стихотворение (пусть самое гениальное) можно десятилетиями долбить в пространство? Несколько раз в день, месяц за месяцем, год за годом…. Чтобы это получалось «от души, из глубин сердца». Смеётесь что ли? Данное произведение вы устанете декламировать с выражением уже через недельку, перейдя на некритичный «автомат». А молитва станет привычкой, слетать с языка будет скучной формальностью.

Не рассказывайте про глубокое небесное покровительство, отклик из облачности кучевой и магию сочетаний слов. На батюшек гляньте, как «искренне» они свой номер отбывают на службе. Простите, очень редко видел молитву… когда она действительно была молитвой. А не мантрой или заклинанием на малопонятном языке.

Всё Писание пронизано простой идеей: работает только личное обращение человека к Творцу. Почитайте Псалмы Давида, это же прямая инструкция. Каждый псалом является абсолютно самостоятельной молитвой. В каждый период жизни Патриарха — была своя. Пусть на него, на этого Давида. Есть другие примеры, более показательные. Молитвенные обращения к Богу куда как известных библейских героев: Моисея, Даниила, Езекии и проч…

С точки зрения психологии и собственной обучаемости на вопрос посмотрите. При чтении уже готовых молитв внимание легко рассеивается: языком говорим одно, голова совершенно спокойно переключается на другое (а утюг выключил?). Мозг всегда внимательно цепляется за незнакомое ему, пройденный материал пережевывать не любит, максимально упрощая все процессы обработки и анализа.

Так невозможно сделать, если творчески подходишь при творении молитвы своими словами. Но мешает один поганый стереотип, который отвращает от веры очень многих колеблющихся людей. Батюшки со святыми отцами настолько всё казарменно зарегламентировали, что большинство неофитов больше одного-двух визитов в храм не одолевают. Чаще всего говоря: «Я и молиться-то не могу, никаких молитв не знаю». И всё. Кто из человеческой лени, кто под спудом комплекса… мимо религии и проскакивает.

Сколько историй, даже в комментариях канала: люди молятся в церкви, но «по книгам». Выверенными «древними словами», которые есть церковнославянские. Неподготовленному бойцу большей частью непонятные. А когда ещё дикция невнятная, да язык заплетается порой у служителя культа — всё, тушите свечи.

То есть, формируется немедленно ложное представление: молиться это трудно. Даже невозможно без серьезных усилий. Ещё и жути нагонят «воцерковленные» доброхоты: это молитвенное заклинание, не будучи произнесено определёнными словами в определённом порядке, — бесполезно. Не работает.

Почитайте очень полезную книгу за авторством православного богослова, епископа Феофана Затворника (1815-1894 гг.) «Четыре слова о молитве». Там муж ученый настаивает именно на «свободной молитве», обосновывая процесс так:

«Надо … доходить до того, чтоб душа сама своею, так сказать, речью вступала в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему, и Ему себя открывала и исповедовала, что есть в ней и чего желательно ей. Ибо как из сосуда — переполненного — сама собою изливается вода; так из сердца, посредством молитвословий исполнившегося святых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва».

Не лишним будет отлипнуть от молитвенников, вспомнить простую истину: Бог в Библии называет себя Отцом. Ну и как представить такое «семейное общение»? Когда неразумное дитя отхватило люлей на улице и прибежало к папе за советом, от чистого сердца жалуясь на хулиганов с их подлыми выходками. Отрок будет искать участие в его скорбных делах путано, сбивчиво, всхлипывая и перескакивая с пятое на десятое вообще-то. Или же донесёт до мрачнеющего папаши свои проблемы заученными чужими цитатами? На малопонятном ему самому же языке?

Совсем не лишним будет перечитать третью заповедь Декалога. Напомнить, что напрасное упоминание (всуе) имени Бога запрещено. Кому как, но ещё в Средневековье некоторые теологи и богословы предупреждали: упоминание Творца в заученных молитвах десятки раз, для «подбития итога» (например, произнесение «Господи, помилуй!» в 12 или 40 подходов) содержит вопиющие признаки нарушения этой Божьей заповеди.

Даже самый упёртый ортодокс не рискнет публично сказать: нельзя молиться своей личной молитвой напрямую Творцу. Поостережется утверждать: для молитвы обязательно посещение храма. Чтобы не быть уличённым в ереси, промолчит над вопросом: Бог только там нас слышит?

Но, разглагольствуя с аналоя перед некритично настроенной публикой, обязательно хитрыми тропками будет проповедовать (с разной степенью истовости): Творец живет исключительно в рукотворных храмах, молитвы имеют тут большую силу. Особенно если всё делать по строгим правилам… как «святые отцы» заповедали. А если их косточки неподалеку лежат или иконка всхлипывает в соседнем пределе — полный набор благодати обеспечен. «Аll inclusive» и тупик лжи. Хотя Христос перед молитвой «Отче наш» дал такое наставление апостолам:

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». (Матфей)

Что непонятного?

Руководство к действию дано без возможных его толкований. Молитва является личным, тайным, интимным обращением человека к Творцу. Желательно без помех, в уединённом месте. Для непонятливых особо можно привести эпизод с апостолом Петром.

«Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться». (Деяния апостолов)

Это делалось неспроста, потому что ученики Христа (в отличие от последующих христианских жрецов-сребролюбцев) точно знали: Создатель все слышит и видит:

«Он недалеко от каждого из нас». (Деяния)

Многих сектантов откровенно заносит, когда они начинают уводить из «лона церкви» таким образом свои будущие жертвы. Намекая этим стихом на какое-то «молитвенное затворничество». Трюк подлый, поскольку молитва наедине не должна отменять общую и групповую. Христос говорил: просьба от двоих и более верующих имеет большую силу.

«Истинно… говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». (Матфей)

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». (Матфей)

Возможность молиться Богу наедине полностью одобряема Писанием. Но при условии, что посещение христианином «молитвенного дома» будет тоже выполняться. Не там, где хоры набатом громыхают. А вместе собираются братья по вере. Только тут можно общаться, делиться опытом благословений и вразумлений. Если хотите — укрепиться верой и вместе молиться. Как поступали первые христиане:

«Не будем оставлять собрания своего». (Послание Евреям)

Так как вышло, что столь очевидные наставления христианскими конфессиями хитро обойдены? Гордыня, другого объяснения нет. Немалый профит материальный уже не столь актуален, хотя раньше явственно наружу торчал. Многие священнослужители иногда не хотят слышать аргументы очевидные. Будучи заранее уверенны: они освящены Духом Святым. Значит, заведомо убеждены в своей любой правоте, якобы поддержаны Творцом.

Обходя вниманием факт, что не все собрания верующих людей просят о том, что угодно Богу. Ответ получают свыше соответствующий:

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам». (Евангелие от Иоанна)

«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость». (Притчи)

«Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». (Исход)

«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». (1-е Послание Иоанна)

Смиренно прошу, хватит наделять несуществующим в комментариях вашего покорного слугу. Путаясь в ярлыках «сектант», «протестант», «служитель Иеговы» и проч… Атеист и разумный (наверное) организм всего лишь. Итогом статьи хочется сказать, Писание чётко говорит: верующий должен молиться Богу своими словами. В любом месте, в любое время, уединенно или открыто в группе единоверцев. Ничего для себя не выклянчивая, просто пытаясь понять в своей жизни волю Божью. А «Отче наш» знать просто обязательно. Всё остальное — факультатив. К применению совсем не обязательный.

Свежие комментарии