Чего боялись советские танки? Воспоминания конструктора Леонида Карцева

Танк Т-72В3М

«Я служил и эксплуатировал обе эти машины и скажу, что это не так. Т-62 был тупиком в развитии, и он не смог превзойти Т-55 ни по одному… указанному показателю».

svp67 (Сергей)

svp67 (Сергей)

Конструкторы рассказывают. Так уж исторически сложилось, что в свое время меня пригласили редактировать одну из книг авторского коллектива кировского завода о тех танках, которые они выпускали, и это дало мне много очень интересной информации. Затем пригласили в состав редколлегии журнала «Техника и вооружение». Должность эта, конечно, была чисто номинальной, для списка в выходных данных журнала, и я как свои статьи туда писал на общих основаниях, так писать и продолжил. Однако была и преференция – бесплатная подписка на этот журнал. А в нем публиковались очень интересные мемуары наших конструкторов и авиационщиков, и ракетчиков, и танкистов. То есть людей, варившихся в котле своего дела самым непосредственным образом. Особенно меня заинтересовали мемуары Л.Н. Карцева, главного конструктора и создатели танка Т-72. В них много всего, и не всегда конкретного, и связанного с темой, поэтому вниманию читателей «ВО» представляется их очень близкий литературный пересказ. Так сказать, информация о том, на что порой я как автор тех или иных материалов опираюсь, делая свои собственные выводы. Присутствуют в тексте и мои ремарки и пояснения. А как же без этого: они нужны, что показать к каким выводам можно прийти, читая эти мемуары.

Дорожил маркой завода

Одной из проблем нашего советского народного хозяйства в целом и в частности заводов (как военных, так и вырабатывающих мирную продукцию) были так называемые несуны. Девизом их была знаменательная фраза: «Ты хозяин, а не гость, унеси хотя бы гвоздь». Впрочем, у самого Карцева об этом написано несколько иначе. Периодически на его заводе устраивалась выставка «предметов», изъятых его охраной на проходной. И вот там попадались и самодельные пистолеты, и револьверы, и ножи, и поршни с поршневыми кольцами и многие другие самоделки; причем пистолеты и по конструкции, и по качеству их изготовления были лучшими в области. Как-то раз с завода попытались вынести даже герметичный корпус к мотоциклетной коляске, изготовленный очень аккуратно. В цеху, где его сварганили, работал семитонный молот, клепавший всего одну деталь – ось для железнодорожных вагонов, а тут на тебе – коляску сделали! И вот директор завода обращается при Карцеве к начальнику цеха и говорит, что, мол, если бы я дал тебе задание сделать такую коляску, то ты бы выклянчил у меня дополнительно к штату как минимум 50 конструкторов, технологов...» А тут — раз, два и готово! И о чем это говорит? Да только о том, что и в советское время своя рубашка была к телу ближе всего, и что можно было на себя работать куда более эффективно, чем на общество.

Кстати, Карцев пишет, что директора завода постоянно спрашивали: почему он идет на риск внедрения новых машин? На это тот отвечал, что, во-первых, дорожит маркой завода, по танкам хочет быть впереди Харькова, а кроме того, иначе он экономически не сможет удержать завод на плаву.

«Последняя фраза Окунева требует разъяснения», — написал далее Карцев и пояснил ее так, что до 1965 г. в промышленности действовала сталинская система управления, работала четко и давала положительные результаты. «Тогда ежегодно в феврале директивным порядком нормы выработки ужесточались на 15%. Если за изготовление какой-то детали платили, например, один рубль, то с 1 марта уже 85 копеек, а в следующем году 72 копейки и т. д.». Один из его коллег про очередное снижение расценок пошутил так: «Я уже много лет работаю на заводе, нормы каждый год ужесточаются, теперь завод за танки должен еще доплачивать, а не получать деньги».

Поэтому для получения заводом прибыли старались снижать трудоемкость производства, внедряя все новое и более производительное оборудование или совсем уж «по-советски» закладывая в нормы лишний «жирок», чтобы было потом что ужесточать. Однако это ведь неправильно. По сути, этот самый «жирок» есть не что иное, как прямой обман своего же собственного государства рабочих и крестьян, советского народа и «всеобщей справедливости». А к чему приводила такая политика приписок? Л. Карцев дает такой пример: «трудоемкость изготовления танков Т-55 и Т-62 была практически одинаковая, а в связи с улучшением боевых характеристик последнего цена на него была на 15% выше, чем на танк Т-55». Но так ведь это же неправильно! Завод-производитель оружия должен исходить из фактических трудозатрат, а не того, какое изделие «лучше», а какое «хуже». Более того, неверен и подход снижения расценок с целью введения новой техники. Нужен научный расчет повышения производительности труда на основе внедрения новой техники, под этот расчет – план, поскольку именно плановость являлась основой нашего общества, под план – новое оборудование. А уже после того как их применение дало бы результат, можно было и расценки снижать, поскольку это уже на зарплате рабочих бы не отразилось. Это единственно возможный подход в социально ориентированном государстве.

Интересно, что введение совнархозов Л. Карцеву пришлось по душе, и вот почему.

«С введением этих новых структур регионального управления мы сразу же ощутили большую разницу с бывшими министерствами, в которых процветали чванство, высокомерие и волокита». А вот совнархозы понравились ему своей доступностью. То есть как-то… «по-домашнему» они работали, без вот этой самой волокиты и прочего, вот даже как. В Свердловском совнархозе сначала вообще пропускной режим отсутствовал. А ввели его по одной «важной причине»: чтобы в столовую совнархоза не ходили посторонние».

Причем сам Карцев в своих воспоминаниях неоднократно критическим образом высказывается о Н.С. Хрущеве, но вот такое его детище, как совнархозы, главному конструктору танков, как видите, пришлось по душе.

По мнению Карцева, совнархозы позволили создать предприятия различных отраслей в одном регионе. Это ускорило обмен передовым опытом. В итоге вышло так, что заводы одного только нашего Свердловского совнархоза получили возможность и изготовить, и полностью укомплектовать любой танк… Но главным, по его мнению, были новые люди, специалисты-производственники, которые в них пришли. И он так и пишет, что испытал сильное разочарование, когда в 1965 году после снятия Хрущева совнархозы распустили, и возродили структуру управления народным хозяйством из единого центра.

А вот его мнение (как главного конструктора) о деятельности так называемых головных отраслевых институтов. Каким образом функционировали три из них, он знал особенно хорошо. Сами они непосредственно разработкой конструкторской документации новых машин перед внедрением их в производство не занимались. Основная их задача, по мнению Карцева, заключалась совсем в другом, а именно – угождать всем в отраслевом министерстве вплоть до самого последнего чиновника. Да при этом еще и любые приказы местных партийных органов безоговорочно выполнять. Главным было выяснить «куда ветер дует», а затем подвести «научную» базу под любую мысль, которую вышестоящее начальство высказывало. Но самое плохое было то, что они словно пылесосы вытягивали из промышленности талантливые кадры.

Например, из карцевского КБ в танковый НИИ ушли такие «чудесные, талантливые конструкторы, как И. Бушнев, Н. Изосимов, Ю. Ганчо, А. Скорняков, И. Хованов, С. Лоренцо и др.» У многих потом он замечал потускневшие глаза, тогда как другие стали попросту спиваться от скуки. То есть люди, которые могли бы приносить пользу государству, попав в это «административное болото», переставали это делать, но… зарплату регулярно получали.

Докучал «танкистам» и наш советский быт. Так, летом 1969 г. два танка «объект 172» повезли из Нижнего Тагила в Среднюю Азию. Ну и, понятно, зная о том, что там в продаже имеются холодильники, которые почему-то отсутствовали в Нижнем Тагиле, начальнику эшелона работники завода дали деньги на их приобретение. Купили 65 холодильников, укрыли брезентом и повезли.

Но вышло так, что комендант одной из станций, осматривая эшелон, заглянул под брезент, увидел эти холодильники и немедля вызвал ОБХСС. В итоге прибывший из Средней Азии с танками эшелон на завод не пустили, держали «под арестом», а сотрудников, сдавших деньги на холодильники, полтора месяца поочередно вызывали на допросы «куда надо». Криминала не нашли, но заставили людей понервничать и задержали работу над танками.

«Никогда ни перед кем не преклонялся»

В процессе создания новых танков постоянно происходили вещи не просто курьезные, а даже такие, что и определения им приличного дать невозможно. Назначили Карцева председателем комиссии по приему макета новой модели танка Кировского завода. Одно из замечаний было таким: размер крыши башни не позволяет поставить люки для экипажа, как положено, то есть своей осью поперек башни. Выход кировцы, однако, нашли: поставили их, развернув на 90 градусов. Понятно, вроде бы даже и не профессионалу, что неудобно так. Не надо быть инженером, чтобы это заметить и понять. И еще одно – военное дело неудобства не терпит. Но… но!

Когда Карцев на это указал, главный конструктор Кировского ответил, что размер люка точно соответствует ГОСТу. Пришлось Карцеву спросить: «Николай Сергеевич, дверь в вашем кабинете сделана по ГОСТу?» Тот, конечно, ответил: «Да». Тут-то Карцев и предложил ему дверь перевернуть на 90 град., и через нее выйти... Макет в итоге не утвердили. Но ведь это же было очевидно с самого начала. А делали его отнюдь не вчерашние школьники!

Дальше еще интереснее. В 1974 г. Генштаб заказал нижнетагильцам НИОКР с целью определения боевой эффективности танков. Причем за образец взяли танк Т-55, коэффициент эффективности которого был принят за единицу. Участвовали в этой работе два отраслевых НИИ и Военная академия бронетанковых войск. Разбирались с коэффициентами два года. Причем Карцев, хотя и был главным конструктором завода в Нижнем Тагиле, в этой работе сначала не участвовал, поскольку продуктивности в ней не видел. Все равно в танках ведь ничего не менялось.

Наконец Генштаб потребовал сводную таблицу этой «важной работы». Чтобы ускорить работу, Карцев предложил сотые доли не считать, а остановиться на десятых. И что оказалось? Коэффициент у танка Т-62 стал 1,1 и такой же был у всех остальных. Затем Карцев, который должен был отвечать за эту таблицу, спросил собравшихся, знают ли они, как в Ватикане выбирают римского папу? Не знал никто, и тогда он сказал, что сам он пойдет на обед, а их запрёт и выпустит лишь тогда, когда они согласуют все пункты. Надо ли говорить, что все было согласовано, пока главный обедал. Правда, оставалось определить коэффициенты по перспективному танку.

И тут Карцеву опять пришла на помощь история: «Когда Суворов взял Измаил, — сказал он, — то ему доложили, что царица хочет знать, сколько было убито турок?» И тот приказал: «Пиши больше, жалко, что ли, этих басурманов?» «Вот и мы тоже так поступим, — нашелся главный. — Возьмем наибольшие цифры из всех предложенных, потому что никто же ведь не знает, что это будет за танк». И с этим его предложением все сразу же согласились и тут же пошли обедать. Потому, что танки – танками, а есть-то ведь хочется прямо сейчас. Через час таблица была уже отпечатана. Все ее подписали. И Карцев отправился к Бабаджаняну, а тот ее тут же утвердил. Вот так была закончена двухлетняя работа всего лишь над одной особо ничего не значащей бумажкой!

Ничуть не менее показательна и история с танками из Сирии. Дело было зимой 1978 года. Из Сирии поступила жалоба на некачественно выполненный ремонт танков, которые чинили на наших ремонтных заводах. Как всегда, тут же собрали группу из специалистов и послали разбираться. Приехал Карцев в составе группы в Киев, где эти танки ремонтировали, и увидел, что рабочие старательно чинили подогреватель, а вот у радиатора некоторые трубки были заглушены.

На предприятии работал друг Карцева, и когда тот высказал ему свои замечания, объяснил, что все делается по инструкции.

«Я попросил его дать мне эту инструкцию. Она была сделана неправильно: в графе «допускается» перечислены детали и узлы худшего качества, чем в основной, хотя по правилам все должно быть наоборот. Прочитал строчку «радиатор»: в основной графе – 1-я категория, в графе «допускается» – 2-я категория. И так на всех деталях и узлах. Если собрать танк из деталей по графе «допускается», он вообще не сдвинется с места». В итоге Карцев попросил товарища переделать все «по дружбе», а вернувшись из командировки, в отчете написал, что в некачественном ремонте танков, поставляемых в Сирию, вина… инструкции, которую выпустило управление начальника танковых войск».

Надо ли говорить, что никакой реакции на эту его бумагу так и не последовало? Ведь начальник не может быть неправ.

Одному из военпредов, который затянул сроки командировки нескольких инженеров, попросту вовремя не поставив на нужном отчете подпись, Карцев сказал: «В ответ на ваши издевательства над людьми я сейчас запру вас в этой комнате и не выпущу до тех пор, пока не подпишите отчет!» И понятно, что тот сразу все подписал. Но… тут же состряпал письмо в ЦК КПСС, в котором обвинял Карцева в высказываниях, которые порочили Н.С. Хрущева, Р.Я. Малиновского и некоторых других руководителей страны. И к тому же до его отправки потребовал рассмотреть его на заседании парткома завода.

В общем, каждый сам в меру своей фантазии может представить себе, что именно там было написано и зачитано на этом заседании. Слово предоставили Карцеву, и он так прямо и ответил, что он не согласен с той технической линией в танкостроении, которая сегодня поддерживается аппаратом ЦК КПСС. А вот до личности и Хрущева, и Малиновского, их жизни, характеров, и поведения ему дела нет. Тут слово дали этому военпреду и тот начал зачитывать: «Такого-то числа Л.Н. Карцев сказал, что Р.Я. Малиновскому нельзя доверять даже нянчить внуков». Ну и дальше все в таком же роде.

Хорошо, что тут нашелся один из членов парткома и сказал, что Карцева все знают, что это прямой и принципиальный человек, патриот и завода, и нашей страны. А вот кто такой этот… Сколько он копил эти записи? В общем все закончилось хорошо, но, когда Карцев вышел с того заседания парткома, его, как он сам пишет, просто бросило в холодный пот. А что если бы все это случилось в 1937-ом? Вот так честные, преданные советской власти люди тогда и погибали по доносам вот таких!

Забавно, что, по мнению Карцева, именно конструкторы и технологи были самыми в то время ущемленными людьми на производстве. Так, за 16 лет работы в должности главного конструктора он ни разу не получил ни единой премии за постоянное выполнение ежеквартальных планов по выпуску новой техники, не говоря уже о том, что планы эти заводом еще и постоянно перевыполнялись. И он долгое время даже не догадывался, что эти премии есть и что заводоуправление его предприятия получает их регулярно. К тому же танки Т-54, Т-55, Т-62 по лицензиям выпускались и во многих других странах, вдобавок их продавали за границу. Но никто из конструкторов за это ни одной копейки в поощрение не получил. А ведь речь шла о миллионах полученных государством долларов и рублей, и уж из всего этого-то богатства можно было хоть пару процентов отстегнуть его создателям?!

Крайне негативно Карцев отзывается и об истории, имевшей место с танком Т-80, когда в середине 1976 г. главный конструктор Кировского завода в Ленинграде и член ЦК КПСС, Н.С. Попов сумел-таки убедить военных и политических руководителей СССР в том, что для нас крайне важно принять на вооружение Т-80». Между тем, если сравнивать его с уже имевшимися у нас танками Т-64А и Т-72, то выясняется, что у него было с ними одинаковое вооружение, аналогичные показатели по защищенности и маневренным характеристикам, но он намного больше (т.е. примерно в 1,6–1,8 раза) расходовал топлива на километр пути, и, хотя его запас на танке был значительно увеличен, непосредственно запас хода у него сократился при этом на 25–30%.

Кроме того, в Т-80 было использовано боевое отделение, взятое от танка Т-64А. А в нем применялась вертикальная укладка выстрелов, что в условиях боя, по мнению Карцева, снижало живучесть танка. Другим его недостатком была невозможность прямого общения танкистов, находившихся в башне, с механиком-водителем, и особенно его эвакуация при ранении. В целом же, этот танк был более сложен, стоил дороже и был менее надежен, чем тот же Т-64А, не говоря уже о танке Т-72.

Производство Т-80 было начато не в Ленинграде, а на омском заводе, там, где до этого производились Т-55. А тем временем, как считал Попов, в Харькове будет готов еще один новый танк. «Этим «чудесам», — пишет Карцев, — способствовали в первую очередь Д.Ф. Устинов, заместитель председателя СМ СССР Л.В. Смирнов, заведующий промышленным отделом ЦК КПСС И.Ф. Дмитриев и другие чиновники высшего ранга при бездействии Л.И. Брежнева».

В дополнение к словам Карцева можно добавить лишь следующее, что вряд ли все эти люди были «шпионы» и «предатели», «антисоветчики и русофобы». Просто… они так видели, считали, что так будет лучше и для страны, и для системы, и для них самих. И не видели в этом ничего плохого! Это стало ясно лишь впоследствии, а пока то, что они ошибались, видели безусловно многие, но сделать они, включая и самого Карцева, абсолютно ничего не могли.

Что же касается харьковского танка Т-64А («объекта 430»), то, по мнению Карцева, концептуальная идея этой привела в итоге к тому, что у этой машины полностью отсутствовали перспективы развития. И двигатель, и ходовая часть, и все прочие его узлы, и механизмы не имели должного запаса прочности и работали на пределе своих возможностей. Из-за особенностей укладки выстрелов, экипажу в нем тоже приходилось тяжело.

Не так было с Т-72, у которого с Т-64А одинаковой была только одна пушка. Будучи принят на вооружение 7 августа 1973 г., он прежде всего был рассчитан на массовое производство на уже имеющихся заводах и использующимся оборудовании. Условия обитаемости экипажа были улучшены. В танк заложили значительные резервы для модернизации, а также возможность создания на его основе машин специального назначения. Ну и то, что все это именно так, а не славословие конструктора собственному детищу, подтверждает опыт эксплуатации Т-72 в самых разных странах мира и то, что это был самый массовый танк второй половины XX века.

Интересно и мнение Карцева о причинах, вызвавших 1991 год, хотя, конечно, рассматривает он их со своей, знакомой ему стороны. По его мнению, воспользовавшись тем, что наши танки были относительно просты и дешевы, «руководители государства принимали необдуманные решения». «Танки стали производить в необоснованно больших количествах. В результате этого напрасно были затрачены труд многих тысяч людей и большие материальные средства, что отчасти способствовало развалу государства».

«Страна оказалась в тупике, залезла в колоссальные долги. Руководители государства действовали порой как Эллочка-людоедка из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», которая пыталась копировать дочь американского миллиардера».

Ну а дальше, судя по судьбе этого главного конструктора, «люди верхов» ему просто не простили его таланта, убежденности, и… правоты его взглядов. Когда Т-72 «пошел», «мавр» больше стал не нужен, и его перевели в один из тех отраслевых НИИ, деятельность которых так ему не нравилась. Видимо, не всегда лицеприятно он отзывался о тех, кого считал… «не слишком умными» людьми. Ну а большие начальники, особенно в погонах, этого не любят. Но особенно показательна вот эта часть его мемуаров:

«Удовлетворенность своей жизнью вижу только в том, что я никогда ни перед кем не преклонялся и не заискивал, никому из власть предержащих не угождал, не делал ничего против своей совести. Никогда не мирясь с унижением себя, я, будучи облеченным административной властью над людьми, старался делать все возможное, чтобы ничем не оскорбить их человеческое достоинство».

Замечательные слова, не правда ли?

Вместо эпилога

А теперь в качестве своеобразного эпилога к заключительному абзацу нашей истории о человеке и танках будет приведен пример из античной истории. Тоже по-своему очень показательный и интересный.

…Умирает великий Перикл. Вокруг него собрались лучшие граждане Афин, его друзья и стали решать, как почтить его память и что написать на его надгробии. Один говорил, что он поставил девять трофеев в честь своих военных побед, то есть был достойным полководцем; другие – что он воздвиг Парфенон и Пропилеи, третьи отмечали его высокие нравственные качества и авторитет политика. И тут Перикл, о котором они думали, что он без сознания, открывает глаза и говорит, что все это, конечно, правильно, но вы, достойные мужи афинские, забыли о главнейшем! Можно представить себе их смущение, ведь они-то думали, что он их не слышит. Наконец один из присутствовавших решился и спрашивает: «О достославный Перикл, скажи, что ты сам считаешь главной своей заслугой перед отечеством. Мы перебрали все!»

И Перикл ответил так, как мало кто из политиков и прошлого, и настоящего, мог бы ответить на этот вопрос. А он сказал так: «Находясь 14 лет у власти в Афинах и обладая всей ее полнотой, я правил столь мудро и осторожно, что ни один афинян не может сказать, что по моей вине он надел черный плащ горя!» И все собравшиеся решили, что да, все прочие его заслуги меркнут перед этим. И согласились с ним!

Использованная литература

Карцев Л.Н. Воспоминания главного конструктора танков. — Техника и вооружение. — 2008. №№ 1-5, 8, 9, 11.

Винтовки Мадсена-Расмуссена и Смита-Кондита: мелкими шагами навстречу совершенству

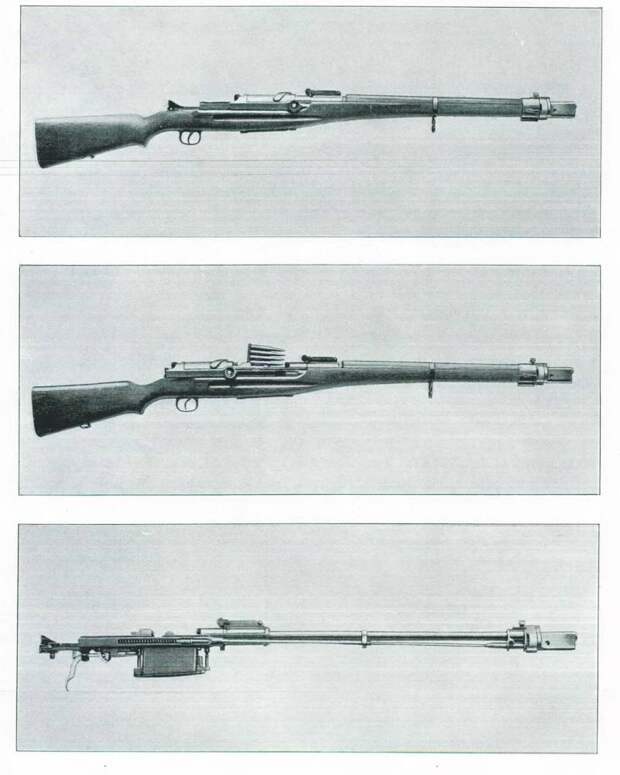

Винтовка Мадсена-Расмуссена М1896, представленная на конкурс автоматических винтовок США до Первой мировой войны. Вид на ствольную коробку справа

Оружие со всего света. Одной из первых автоматических винтовок, принятых на вооружение и тем более использовавшихся в Первой мировой войне, стала, как известно, знаменитая BAR – винтовка М1918 конструкции Джона Мозеса Браунинга. Созданная им в 1917 году, под патрон .30-06 Springfield (7,62x63 мм) она предназначалась в первую очередь для вооружения Экспедиционного корпуса США, воевавшего до этого в Европе с пулеметами Шоша и Гочкисса. Но провоевала она там немного и по-настоящему сумела себя проявить уже позднее, а именно на полях сражений Второй мировой, а также в Корейской войне и «грязной войне» во Вьетнаме. Конечно, классической винтовкой назвать ее трудно, так как она весьма тяжела и, будучи оснащена двуногой, больше подходит для роли ручного пулемета. В этом качестве она именно так впоследствии и использовалась, но то, что это все-таки «винтовка», в ее названии было зафиксировано навсегда. Это все известно и ничего нового в этом нет.

Интерес представляет та атмосфера, в которой это оружие создавалось, то есть была ли разработка Браунинга явлением уникальным или же в этой области уже что-то было, то есть какие-то образцы подобных винтовок уже были созданы, и он мог с ними ознакомиться, увидеть достоинства и недостатки и затем усилить первые и избавиться от вторых уже в собственной конструкции.

И вот тут оказывается, что еще в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, отдел боевых операций армии США рассматривал возможность принятия на вооружение именно самозарядной винтовки, и это несмотря на то, что в целом удовлетворявшая военных винтовка Спрингфилда 1903 года у них уже была. Однако в следующем 1904 году и затем снова в 1909 году этот отдел разработал и опубликовал процедуру тестирования для новых полуавтоматических винтовок, которые могли бы быть представлены на его рассмотрение. То есть конструкторы получили в свое распоряжение все ТТХ своих будущих винтовок и им оставалось лишь поднапрячь голову и создать нечто такое, что как можно полнее соответствовало этим требованиям. И, между прочим, в период между 1910 и 1914 годами именно в США было создано и подвергнуто испытаниям целых семь различных моделей самозарядных винтовок. То есть работа в этой области велась достаточно напряженная. Среди этих семи образцов были винтовка Мадсена-Расмуссена, Дрейзе, Бенет-Мерсье, Кхелльмана, Банга, образец от Рок-Айлендского арсенала и один из образцов компании Стандарт Армз.

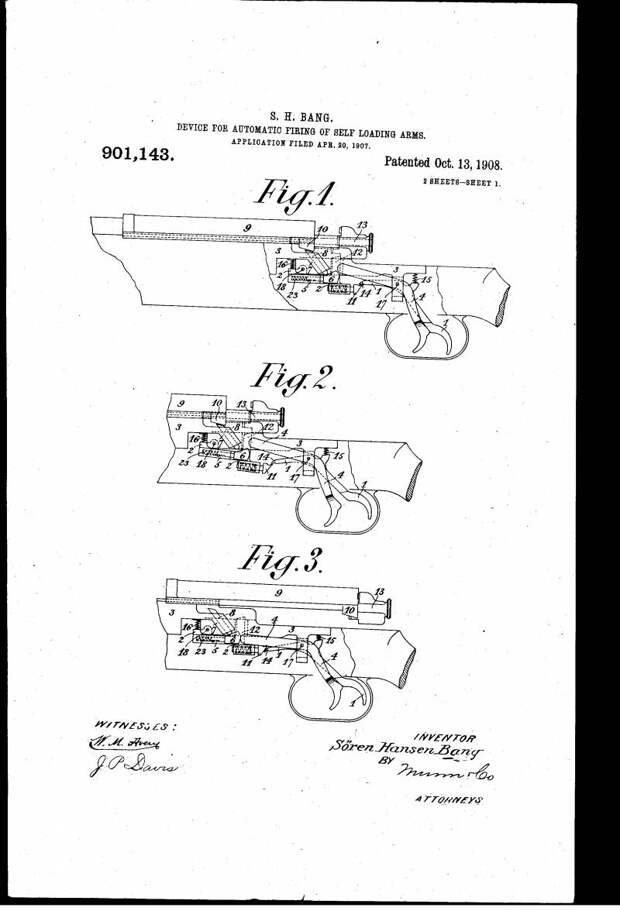

Из всего это количество две иностранные винтовки обратили на себя внимание. Это винтовка Банга и винтовка Мадсена-Расмуссена. Винтовка Банга представляла собой первую успешную полуавтоматическую винтовку, представленную в военное министерство США. Разработал ее датчанин Сорен Хансен в 1911 году. Два экземпляра были отправлены в Спрингфилдский арсенал для испытаний, где они произвели на его персонал весьма положительное впечатление. Обе винтовки функционировали очень хорошо, несмотря на некоторые обнаруженные недостатки. В частности, чтобы соответствовать требованию по весу, то есть быть не тяжелее, чем винтовка Спрингфилда 1903 года, Хансен сделал очень уж тонкий ствол и убрал с цевья максимум древесины. Все это привело к тому, что ствол начал быстро перегреваться, а это в свою очередь приводило к обугливанию внутренней поверхности ложи.

Винтовка имела очень необычную систему автоматики. На ее стволе в дульной части находился скользящий колпачок, соединенный тягой с затвором. Пороховые газы, выходя из ствола, тянули этот колпачок вперед, а затвор, соответственно, за счет этого действия сначала открывался, а затем шел назад. Далее в дело вступала сжатая этим движением возвратная пружина, и весь цикл повторялся.

Что касается винтовки Мадсена-Расмуссена, то ее можно с полным правом назвать матерью всех автоматических винтовок вообще. Еще в 1883 году датский армейский офицер В. Мадсен вместе с директором Копенгагенского арсенала Ю. Расмуссеном (позднее он поменял эту фамилию на Бьярнов) занялись созданием винтовки принципиально нового типа, которая должна была иметь автоматическое заряжание и перезарядку. В 1886 году они завершили разработку проекта и предложили его датской армии.

Винтовка разрабатывалась под унитарный патрон 8х58 мм R от винтовки Крага-Йоргенсена, обладавшего достаточно высокими характеристиками, к тому же лишенного недостатков патронов, снаряжавшихся черным дымным порохом.

Конструкторы предложили новую и весьма оригинальную схему автоматики, которая использовала силу отдачи ствола при его коротком ходе. Конечно, на наш сегодняшний взгляд их система выглядела действительно весьма необычно, однако она была вполне работоспособна и даже получила характерное название: Forsøgsrekylgevær («Экспериментальная винтовка с использованием отдачи»).

Основной частью винтовки являлась металлическая ствольная коробка, к которой спереди подвижно присоединялся ствол и неподвижно деревянное цевье. В задней ее части находилась рамка, на которой монтировался ударно-спусковой механизм и находилось крепление приклада с прямой шейкой. Правая стенка ствольной коробки имела вид дверцы, которая откидывалась вбок и назад для обслуживания находящихся внутри деталей, а в закрытом положении она фиксировалась при помощи защелки. Отверстие для выброса стреляных гильз находилось снизу, и было оформлено в виде треугольного патрубка. Готовые к применению патроны находились в обойме, которая вставлялась в пазы шахты приемника. За счет собственного веса они опускались внутрь шахты, где специальный рычаг подавал очередной патрон на линию досылания. Какие-либо пружины, облегчавшие подачу патронов внутрь ствольной коробки, авторами не предусматривались, поскольку они считали, что чем конструкция не проще, тем она лучше.

Впрочем, о самой автоматика винтовки Forsøgsrekylgevær сказать такое было нельзя, поскольку в ней применялся и качающийся в вертикальной плоскости затвор, и одновременно отдача подвижного ствола. Поэтому на внутренней поверхности ствольной коробки было множество всяких профилированных пазов, взаимодействовавших с выступами и рычагами, что, во-первых, усложняло саму конструкцию этой винтовки, а во-вторых, усложняло (и удорожало!) ее производство. Кстати, ее УСМ обеспечивал ведение огня только лишь одиночными выстрелами. И только впоследствии, когда на основе этой винтовки сделали «пулемет Мадсена», его изменили так, чтобы он смог стрелять непрерывно.

Винтовка М1888. Обратите внимание на очень тонкий и короткий штык. А другим он и не мог быть, так как иначе нарушил бы баланс ствола и работу автоматики. (Королевский арсенал Дании, Копенгаген)

Конструкторы разработали два образца своих винтовок М1888 и М1896, и обе они были приняты на вооружение и ограниченно, не в массовом количестве, использовались в датской армии вплоть до середины тридцатых годов прошлого века, и лишь тогда были списаны ввиду их полного и безнадежного устаревания, как морального, так и физического. Тем не менее, оба конструктора, не останавливаясь на достигнутом, предлагали свою винтовку сразу нескольким странам, и даже, в том числе, как мы видим, и в США.

Винтовка «Смит-Кондит». Вид слева. Выглядит довольно элегантно, не так ли?

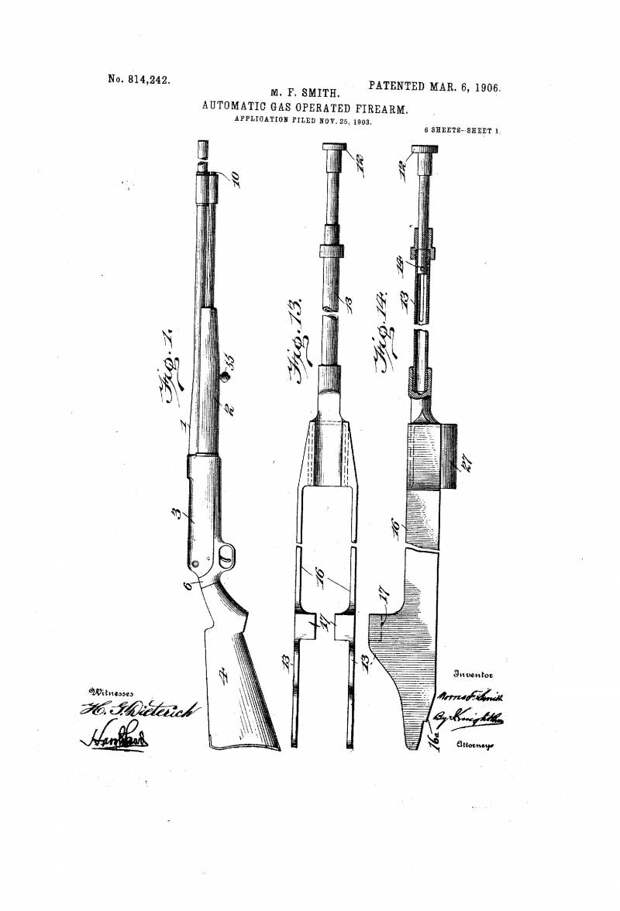

А вот винтовка, представленная компанией «Стандарт Армз», известная так же как «Смит-Кондит», по имени ее разработчиков Морриса Смита и секретаря компании В.Д. Кондита была своей, американской конструкцией. Компания, основанная в 1907 году, возлагала на нее большие надежды. Имея капитал в миллион долларов, она приобрела фабрику, на которую планировалось нанять 150 рабочих и производить по 50 винтовок в день (источник: журнал «Железный век», 23 мая 1907 года).

Но всем этим надеждам сбыться не удалось. Причина – проведенные военными испытания. По их результатам винтовку модернизировали, однако и «модель G», произведенная в количестве нескольких тысяч единиц, оказалось возможным продать лишь на рынке гражданского оружия. Военные ее не взяли.

Ее дважды испытывали в 1910 году и оба раза отклонили, в первую очередь потому, что посчитали ее слишком уж сложной для военной службы.

Что же касается ее конструкции, то она имела классический газоотводный поршневой механизм, расположенный под стволом. Поршень состоял из двух деталей, причем последняя имела U-форму и таким образом «обтекала» пятизарядный магазин. При выстреле поршень сначала разблокировал затвор, и он начинал двигаться назад, извлекая и выталкивая отстрелянную гильзу, а затем под действием пружины шел вперед, загружая в ствол новый патрон. Винтовка имела отсечку газового механизма, превращавшую винтовку в обычное оружие со скользящим затвором, что военные в то время считали очень важным. Для 1910 года такое решение следует считать излишне усложненным и в дальнейшем, кстати, от него решительно отказались.

Интересно, что винтовка на испытания была представлена в трех разных калибрах. Под стандартный 7,62 × 63 мм спрингфильдский патрон, 30/40 патрон Краг-Йоргенсен, и третий, калибром 7 мм. Но в итоге ни под один из них данная винтовка «не пошла».

Таким образом, Мозесу Браунингу было на что смотреть и опираться, когда он разрабатывал свой знаменитый BAR…

Свежие комментарии