Самсонов Александр

Как Чичагов упустил возможность уничтожить шведский флот

И. К. Айвазовский. Морское сражение при Выборге. 1846

230 лет назад, в июне 1790 года, русский флот под командованием Чичагова нанёс тяжелое поражение шведскому флоту в Выборгском заливе.

Блокада шведского флота

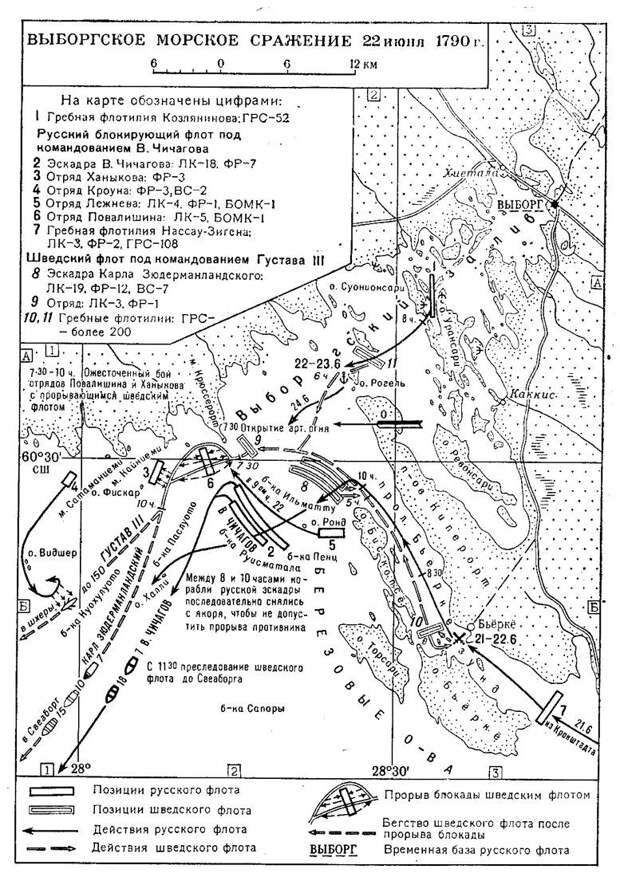

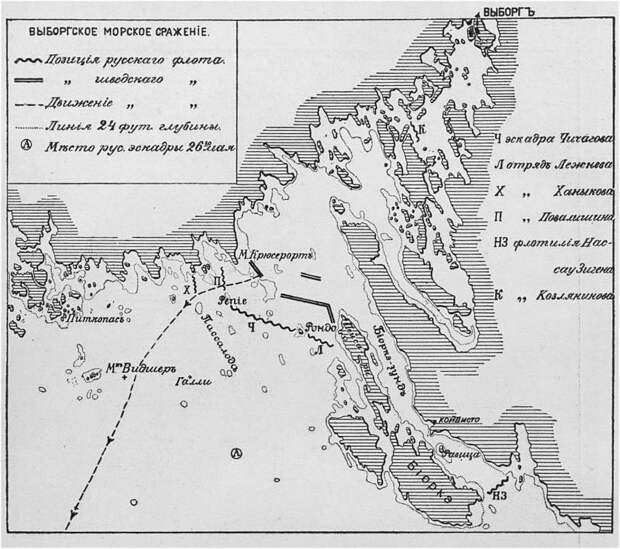

После неудачного сражения в районе Красной Горки 23—24 мая 1790 года шведский флот под началом герцога Сёдерманландского скрылся в Выборгском заливе. Шведский корабельный флот вместе с гребным был со стороны моря блокирован соединенными силами Балтийского флота (Кронштадтская и Ревельская эскадры) под общим командованием адмирала В. Я. Чичагова. Со стороны суши — гребной флотилией и сухопутной армией. Таким образом, план шведского короля Густава III о нападении на Петербург с суши и моря, чтобы заставить Екатерину II капитулировать, был окончательно разрушен. Шведское командование больше не думало о наступлении. Теперь шведы были озабочены спасением своего заблокированного флота.

Русская императрица приказала Чичагову «атаковать и истреблять шведский флот».

Весь шведский корабельный и галерный флот находился с десантом в Выборгской бухте за Берёзовыми островами. Шведские силы насчитывали до 400 кораблей и судов с 3 тыс. орудий и 30 тыс. матросов и солдат на борту (по другим данным, до 40 тыс. человек). Шведский парусный флот под командованием флаг-капитана адмирала Норденшельда и гранд-адмирала принца Карла, герцога Сёдерманландского, насчитывал 22 линейных корабля, 13 фрегатов и несколько малых судов (общий экипаж в 16 тыс. человек). Шхерной флотилией (свыше 360 судов и 14 тыс. человек экипажа) командовал флаг-капитан Георг де Фрезе. При флоте был и шведский монарх Густав.

Первоначально шведы, деморализованные Красногорским сражением, блокированные на небольшом пространстве, ждали своей гибели. Однако пассивность Чичагова дала противнику прийти в себя. Чтобы отвлечь русских, с 1 по 6 июня король Густав организовал атаку на укреплённые подходы к Выборгской крепости и на эскадру Козлянинова. Атака не удалась.

Тем временем ситуация для шведов ухудшалась. Вода была на исходе. Все подходящие источники воды на суше были заняты русскими стрелками и казаками. Провиант также кончался, экипажи перевели на треть порции. Ветер всё время дул с юго-востока, к русским подходили крупные подкрепления. Дух шведов упал, даже обсуждалась идея сдачи. Король Густав был против, предлагал идти на прорыв и пасть в бою. Он даже выдвинул идею прорыва обоих флотов через Бьёркезунд, на запад. Но его отговорили. Слишком опасный это был план. Место было узким, корабли не могли развернуться. Русские могли атаковать с берегов. Проход может быть перекрыт утопленными кораблями. Русский шхерный флот оказывался в более выгодном положении. В итоге было решено при благоприятном ветре произвести одновременный удар корабельным и гребным флотом на ту часть русского линейного флота, которая окажется на пути.

Карта к статье «Выборгское морское сражение» в «Военной энциклопедии Сытина» (СПб., 1912)

Силы русского флота

8 июня 1790 года у Выборга был сосредоточен русский корабельный флот: 27 линейных кораблей, 5 фрегатов, 8 гребных фрегатов, 2 бомбардирских корабля и 10 мелких судов. Русский гребной флот в это время разбросан по нескольким местам. Главные его силы под началом Козлянинова (52 судна) находились в Выборге, отрезанные от корабельного флота. Командующий гребным флотом принц Нассау-Зиген с большим трудом набрал команды для судов и только 13 июня вышел из Кронштадта с 89 судами. С ним пришло три линейных корабля, которые исправляли на базе повреждения после Красногорского сражения: 74-пушечный флагман «Иоанн Богослов», 74-пушечный «Сысой Великий», 66-пушечная «Америка» под началом контр-адмирала Евстафия Одинцова. Они расположились у входа в пролив Бьёркезунд. Здесь же расположилась флотилия Нассау-Зигена, тем самым обеспечивая сообщения основных сил флота с Кронштадтом.

Таким образом, русские корабли блокировали выходы из Выборгского залива Бьёркезунда. Между островом Ронд и Берёзовыми островами расположился отряд кораблей под началом капитана Прохора Лежнева: 74-пушечный флагман «Болеслав», 66-пушечные «Победослав», «Ианнуарий» и 64-пушечный «Принц Карл», 1 фрегат и 1 бомбардирский корабль. Главные силы русского флота: 18 линейных кораблей в первой линии (100-пушечные «Ростислав», «Саратов», «Чесма», «Двенадцать Апостолов», «Три Иерарха», «Владимир», «Святой Николай», 74-пушечные «Иезекиль», «Царь Константин», «Максим Исповедник», «Кир Иоанн», «Мстислав», «Святая Елена», «Болеслав», 66-пушечные «Победоносец», «Прохор», «Изяслав», «Святослав»); 7 фрегатов и 3 малых судна во второй линии под командованием Чичагова стояли от банки Репье до острова Ронд.

На левом фланге заняли позиции отряд из пяти линейных кораблей под руководством контр-адмирала Иллариона Повалишина (74-пушечные «Святой Пётр», «Всеслав», «Принц Густав», 66-пушечные «Не тронь меня» и «Пантелеймон») и 18-пушечного бомбардирского судна «Победитель». Корабли Повалишина заняли позицию у банки Репье. На левом фланге располагались ещё два отряда. Отряд из трёх фрегатов (46-пушечный флагман «Брячислав», 38-пушечные «Архангел Гавриил» и «Елена») под командованием контр-адмирала Петра Ханыкова встал между отмелью Кюйнеми и банкой Пассалода. Отряд из трёх фрегатов (44-пушечный флагман «Венус», 42-пушечный «Гремислав», 38-пушечная «Александра») и двух судов под командой капитана 2-го ранга Роберта Кроуна лавировала у острова Питкепасс.

Прорыв противника

Практически месяц прошёл в бездействии русского флота. Под давлением всеобщего недовольства Чичагов предложил начать общую атаку силами корабельного флота, флотилий Нассау и Козлянинова. Только 21 июня прибыла эскадра принца Нассау-Зигена, задержанная встречными ветрами. Храбрый флотоводец сразу атаковал вражеские канонерки в Бьёркезунде, у острова Равица. Ожесточенная схватка продолжалась до раннего утра. Шведы не выдержали натиска и отступили на север, очистив Бьёркезунд. Позиции шведского флота значительно ухудшились.

Однако вечером 21 июня ветер сменился на восточный. Этого шведские моряки ждали четыре недели. Рано утром 22 июня шведские корабли начали движение на север, чтобы выйти на фарватер у мыса Крюссерорт. Параллельно кораблям, но ближе к берегу, шли гребные суда. Начало движения было неудачным: на северном фланге корабль «Финляндия» плотно сел на мель.

С отдачей парусов вражеским флотом Чичагов отдал приказ приготовиться к бою. Адмирал, очевидно, ожидал, что враг атакует его главные силы и готовился принять бой на якоре. Однако шведы шли к русскому левому крылу. В 7 часов 30 минут передовой шведский отряд вышел к кораблям Повалишина. Головной шведский 74-пушечный корабль «Дризигхетен» («Отвага» под началом полковника фон Пуке), несмотря на сильный огонь, вошёл в интервал между кораблями Повалишина и почти в упор дал залп. За ним последовали другие шведские корабли. Гребные суда проходили у берега. Все они активно вели огонь по отрядам Повалишина и Ханыкова.

Русские главные силы в это время бездействовали, оставаясь на якоре. Командующий медлил. Он считал, что главные силы врага пойдут на прорыв южнее. Только в 9-м часу Чичагов приказал своему северному флангу сняться с якоря и оказать помощь повреждённым кораблям. Около 9 часов отряд Лежнева получил приказ идти на левый фланг. И только в 9 часов 30 минут снялся с якоря сам Чичагов с основными силами. В это время шведский авангард уже вышел на чистую воду. А корабли Повалишина и Ханыкова были расстреляны и не могли преследовать врага.

Однако и шведы не ушли без потерь. В клубах дыма, окутавшего северную часть залива, три шведских корабля, «Едвига-Элизавета-Шарлотта», «Эмхейтен» и «Луиза-Ульрика», два фрегата и шесть мелких судов, отстали от ядра флота, сбились с курса и в 10-м часу наскочили на банки Репье и Пассалода. Корабли погибли. Арьергардный корабль «Энигхетен» по неосторожности сцепился со своим брандером, который предназначался для русских. Огонь быстро охватил корабль. Началась паника, и корабль навалился на фрегат «Земфира». Огонь быстро перешёл на фрегат, и оба корабля взлетели на воздух.

К 11 часам весь шведский флот был в море. Чичагов сильно отстал. Параллельно русскому корабельному флоту, вдоль берега, шла сильно растянувшаяся шведская гребная флотилия. Шведские суда были всего на расстоянии двух пушечных выстрелов от русских кораблей. Однако русские капитаны, увлеченные погоней за кораблями врага, не обращали на шведские гребные суда внимания. Далеко позади, в режиме усиленного марша, шли эскадры Нассау и Козлянинова. Они были слишком далеко и не успели принять участие в бою. Вечером, уже за Готландом, их передовые суда атаковали и заставили спустить флаг концевой шведский корабль «София-Магдалина», который был сильно повреждён ещё в прежних боях и отстал от своих. 23 июня уже у самого Свеаборга, куда бежали шведы, фрегат «Венус» и корабль «Изяслав» отрезали и захватили корабль «Ретвизан».

Если бы Чичагов отделил от главных сил хоть несколько кораблей, он мог захватить большую часть шведского гребного флота и даже самого шведского короля, который был на галере. Её захватили, а Густав сбежал на гребном боте. Ослеплённые огнем и дымом, оглушенные пальбой и взрывами, шедшие медленно, опасаясь скал и мелей, шведские малые суда сдавались практически без сопротивления. Немногие русские фрегаты, которые попали в шведский строй, были отягощены пленными и не знали, что с ними делать. Было захвачено около 20 судов.

К. В. Шаренберг. Захват фрегатом «Венус» шведского линейного корабля «Ретвизан» 23 июня 1790 года

Стратегический провал

В результате русский флот одержал убедительную победу. Было уничтожено и захвачено 7 линейных кораблей и 3 фрегата, свыше 50 малых судов. Были захвачены 64-пушечный корабль «Омгетен», 60-пушечные «Финляндия», «София-Магдалена» и Ретвизан», фрегаты «Упланд» и «Ярославец» (бывший русский корабль), 5 больших галер; погибли 74-пушечный корабль «Ловиза-Ульрика», 64-пушечные «Едвига-Элизабета-Шарлотта», «Эмхейтен», фрегат «Земфира». Шведский флот потерял убитыми и пленными около 7 тыс. человек (включая свыше 4,5 тыс. пленных).

Русские потери – свыше 300 человек убитыми и ранеными. По другим данным, потери были значительно выше. Шесть кораблей Повалишина были буквально расстреляны, и с их палуб по шпигатам лилась кровь. Из около 700 человек экипажа каждого корабля осталось целыми не более 40—60 человек.

Выборгская победа стала стратегической неудачей русского флота. Из-за пассивности Чичагова, который почти месяц бездействовал, шведский флот избежал уничтожения и пленения основных сил. Затем Чичагов ошибся с местом главного удара врага, позволив шведам увести большую часть флота. При более удачном расположении кораблей, быстрых и решительных действиях уже в ходе сражения русские могли уничтожить и захватить больше кораблей, взять в плен гребной флот неприятеля. Если бы Чичагов двинул свои главные силы на перехват врага на 2—4 часа раньше, потери неприятеля были бы намного больше. Возможно, удалось уничтожить и пленить почти весь шведский флот. Кроме того, русское командование сделало ещё одну большую ошибку: имея большие силы, не сформировало в тылу резерв из самых быстрых кораблей, чтобы двинуть его в любое и самое опасное место. В результате Чичагов мог быстро укрепить левый фланг у Крюссерорта и сильно затруднить либо вообще ликвидировать возможность прорыва.

Такое поражение заставило бы Швецию капитулировать, а Петербург мог продиктовать выгодные условия мира.

Вскоре шведский флот нанесёт тяжелое поражение русскому гребному флоту Нассау (Второе Роченсальмское сражение). Это позволит Швеции заключить почётный Верельский мир. Россия выиграет в войне практически все основные сражения, но ничего не получит.

Китай и будущее

Пока официальный Пекин уверяет мир в том, что китайская внешнеполитическая концепция «общей судьбы» сулит человечеству гармонию, процветание и «благо для всех», ведущий аналитик Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики Саманта Хоффман доказывает, что истинное стремление Китая – преобразовать весь мир по китайским лекалам высокотехнологичного управления на базе традиционных конфуцианских ценностей. (См.: информационное агентство «Аврора», Е. Ларина, «Председатель Си: данные предпочтительнее слов», 23 ноября 2019 года). Разоблачать «китайское коварство» – безусловно, одна из главных задач западных аналитиков, как, впрочем, стремление «напустить стратегического тумана» – привычная для Китая манера общения с внешним миром. Поэтому, чтобы не увязать в западной предвзятости по отношению к Китаю с одной стороны, но и не «покупаться» на естественные для Китая недоговорки и преднамеренные искажения с расчётом на мировую аудиторию с другой стороны, попробуем ради пущей объективности вдуматься, о чём пишут про будущее своей страны сами китайцы, общаясь друг с другом и, видимо, не особо задумываясь при этом, как их рассуждения воспринимаются иностранной аудиторией.

* * *

Блогосфера внутрикитайских откровений – сайт «Чжи Ху» (в переводе: «Знай!»). Материал анонимного пользователя «Обгонит ли Китай США? Станет ли первой державой мира?» (24 августа 2018 года):

«Можно мечтать о том, чтобы стать первой державой мира, но не надо ставить перед собой конкретную цель добиться мирового лидерства, ибо на этом пути легко ошибиться, особенно когда стремишься к цели, не выбирая способов её достижения.

Что считать возвышением Китая? Политически возвышение Китая означает его превращение в значимую силу, уравновешивающую США, Евросоюз, Россию, Ближний Восток, в силу, влияющую на формирование и поддержание мирового порядка. Экономически возвышение Китая означает его превращение в одну из трёх крупнейших экономик наряду с США и Евросоюзом. В количественном отношении китайская экономика почти догнала экономику США и ЕС, но пока уступает им качественно, и преодоление именно такого рода отставания является направлением дальнейших усилий Китая. Рассуждения о гегемонии Китая не нужны, ни к чему рассуждать о том, где Китай нанесёт удар, куда ступит его сапог. Политика гегемонизма чревата проблемами, которые ты сначала берёшь на себя, а потом стремишься переложить их на кого-то другого, как в притче о человеке, сначала подставляющем собственную спину седлающему лошадь, но затем ищущем кого-то вместо себя для этого занятия».

(В современном «стратегическом треугольнике» США — Китай — Россия Китай, в отличие от США и России, не имеет исторического опыта военно-политического мирового доминирования, поэтому перспективы оказаться в реальной роли мирового военно-политического гегемона («где нанести удар, куда ступить сапогом») выглядят для него рискованными и пугающими. В то же время быть равным мировым «центрам силы», влиять на формирование мирового порядка Китай хочет, готов и постоянно демонстрирует это, например, провозглашая концепцию «общей судьбы человечества» и вовлекая другие страны в свою инициативу «Пояс и Путь». Как говаривал Шариков: «На воинский учёт возьмусь, а воевать – шиш!» – А. Ш.).

«В мире будущего будут представлены уравновешивающие друг друга центры силы. Во-первых, ведомый США американский союз. США сосредоточатся на консолидации обеих Америк. Но это будет задача-минимум: являясь непререкаемым лидером американского континента, опираясь на его богатые природные ресурсы и огромное население, США в итоге станут первой державой будущего и создадут новую западную цивилизацию, отличную от европейской. Во-вторых, Евросоюз, старая западная цивилизация. Контуры Евросоюза уже сформированы, в ближайшее столетие он будет всё больше консолидироваться, но этот процесс не будет линейным и гладким. В-третьих, восточноазиатский союз. Представляется, что будут происходить процессы консолидации в Северо-Восточной и в Юго-Восточной Азии, как в эпоху могущества древнего Китая. Стержнем этого процесса консолидации в Восточной Азии будут Китай, Япония, Республика Корея, Северная Корея, Вьетнам — страны, в которых сосредоточены крупнейшие людские и материальные ресурсы, Восточноазиатский союз станет центром цивилизации Восточной Азии. В-четвёртых, ближневосточная цивилизация как разновидность арабской цивилизации, которая за счёт обладания богатыми природными ресурсами и по мере научно-технического развития приобретёт светский характер, станет самостоятельным центром силы, полюсом. В-пятых, африканский союз. Намётки этого союза обозначены. Африка — континент, где в конечном счёте начнётся модернизация человечества, африканские страны будут быстро развиваться с помощью других государств и союзов, население Африки, превышающее миллиард человек, её богатые природные ресурсы, активизация производительных сил африканских стран обновят облик континента, который прежде называли безнадёжным, сделают его одним из наиболее развивающихся. Можно только представить, каким развитым будет капитальное строительство в Африке, какие будут построены шоссейные и железные дороги, соединяющие африканские государства, порты на западном и восточном побережье континента, входящие в первую сотню портов мира, как всё выше будет уровень образования африканцев. Разумеется, весь этот процесс будет медленным, займёт много лет, но в результате на африканском континенте возникнет сила нового типа, принимающая участие в миростроительстве. А ещё остаётся немало других государств и регионов, например, Россия и Средняя Азия, Южная Азия, где главной является Индия, и т. д., и по каждому из них необходим конкретный анализ.

Когда все вышеперечисленные союзы окончательно консолидируются и сформируются, человечество вступит в новую эру своего всестороннего процветания и развития. Конечно, на этом сложном, извилистом многолетнем пути многое произойдёт не так, как описано выше, но основная тенденция мирового развития будет именно такой».

(Китайский футуролог, как и официальный Пекин, видит далёкое будущее, мир всеобщего развития и процветания, через традиционную конфуцианскую призму «великого единения». Но путь к «великому единению» у этого футуролога лежит не через глобальные концепции и инициативы китайского государства с привкусом «китайской гегемонии», а через относительно независимые процессы формирования пяти основных, уравновешивающих друг друга мировых центров силы, где Китаю отведена роль всего лишь одного из ключевых государств «восточноазиатского союза». О глобальном же лидерстве Китая китайский автор говорит как о философской мечте, но не как о практической цели, к которой надо стремиться во что бы то ни стало. Россию он вообще не видит в первой пятёрке мировых центров силы будущего. – А. Ш.).

Вхождение Китая в мир глобальной цивилизации открыло ему доступ к передовым достижениям человечества, сделало его одним из творцов этих достижений, но при этом «наградило» неизбежными «болезнями» глобализма по-капиталистически. На эту тему рассуждает специалист в сфере промышленности Лю Пиньцзе на сайте "Чжи Ху" 7 апреля 2017 года в статье "Как изменится китайское общество через пять лет?"

«Население. В течение пяти лет численность трудоспособного населения Китая будет сокращаться от 5 млн. до 10 млн. человек в год. В 2023 году число трудоспособного населения Китая сократится на 11 млн. человек. В дальнейшем число трудоспособного населения Китая будет сокращаться более чем на 10 млн. человек в год. По прогнозам, к 2025 году сокращение числа трудоспособного населения Китая станет причиной снижения темпов экономического роста в КНР на 1%. В период с 2013 до 2016 года число умерших в Китае стабильно составляло 9 млн. 700 тыс. человек в год, однако в дальнейшие 5 лет число умерших в Китае превысит 10 млн. человек в год. В 2035 году, когда начнётся сокращение общей численности населения Китая, оно не будет превышать 1 млрд. 450 млн. человек.

В будущем из-за роста цен рынок недвижимости станет убыточным, наиболее растущими и процветающими в Китае станут 1) медицина; 2) социальная сфера; 3) похоронная отрасль. Постепенно будет наблюдаться дефицит финансирования социального и медицинского страхования в Китае, поэтому реформа пенсионной системы, системы социального обеспечения, системы медицинского обеспечения в Китае будут происходить так же, как сегодня происходит реформа системы медицинского обеспечения в США. Без реформирования пенсионной системы, системы социального и медицинского обеспечения в Китае сегодня связанные с ними проблемы будут отложены на будущее и неизбежно усугубятся.

Образование. Через пять лет в числе каждых 100 тысяч человек населения Китая будут более 15 тысяч человек с университетским уровнем культуры.

Экономика. Параллельно с сокращением числа трудоспособных происходит расширение сферы применения робототехники и автоматизированного оборудования в Китае повышается уровень квалификации населения, продолжается рост общей производительности труда и производительности труда на душу населения. В свою очередь, продолжающееся экономическое развитие Китая способствует как повышению уровня науки и техники в стране, так и усилению конкуренции в сфере промышленности.

Когда в Китае завершится нынешний виток роста цен на жильё, произойдёт их откат и стабилизация на 2-3 года. В течение последних нескольких лет цены на жильё также ненадолго подскакивали в таких странах, как Новая Зеландия, Канада, США. Иностранные СМИ и иностранные «мозговые центры» из года в год твердят о долговом и экономическом кризисе в Китае, о китайских городах-призраках, о кризисе водных ресурсов в Китае, однако в ближайшие 10 лет вероятность экономических кризисов в Китае будет ниже, чем в Европе и Японии. Однако если не случится масштабного экономического кризиса в ведущих экономиках мира (китайской, американской, европейской, японской), дальнейший рост цен на недвижимость в Китае в долгосрочной перспективе будет неизбежен. Из-за высоких цен на жильё в четырёх экономически самых крупных городах Китая (Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне) эти города станут самыми дорогими в мире, обойдя Монако, Сянган, Лондон и Нью-Йорк. Главной и неизбежной причиной роста цен на жильё в Китае является огромное население страны.

Китайско-американские отношения. Если экономический рост Китая, обусловленный его техническим развитием, компенсирует экономический ущерб от сокращения численности трудоспособного населения, Китай продолжит гонку за США. Если же техническое развитие так и не обеспечит Китаю технического преимущества перед Европой и США и Китай останется в середине и внизу системы международного разделения труда, то с учётом постепенного снижения благосостояния населения, с учётом экологических проблем и проблем, связанных с нехваткой природных ресурсов, китайской экономике будет сложно превзойти американскую.

США и Россия только за счёт продажи нефти, леса, полезных ископаемых, сельхозпродукции могут быть богаче Китая. У США намного больше запасы нефти, чем у Китая, США первые в мире по площади разведанных нефтяных месторождений. США входят в первую десятку государств мира с самым высоким объёмом водных ресурсов на душу населения, в то время как Китай является одним из 13 государств мира, наиболее ограниченных в водных ресурсах. По запасам полезных ископаемых США не уступают Австралии и Бразилии, при этом численность населения США в четыре раза меньше, чем в Китае. Для того чтобы свести на нет естественные преимущества США, Китаю необходимо будет превзойти оппонента в научно-технической сфере.

Однако даже если в течение ближайших нескольких лет произойдёт относительное снижение американского экономического потенциала, Китаю всё равно будет сложно превзойти США.

По мере непрерывного технического развития Китая меняется характер китайско-американских экономических отношений, они перестают быть взаимодополняющими и постепенно становятся конкурирующими. Однако это не означает, что китайско-американская экономическая конкуренция в конечном счёте завершится войной оружия. Так, ещё несколько лет назад Китай закупал компьютерное и сервисное оборудование американской компании IBM, а, возможно, через несколько лет китайская «Тенсент», одна из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний, будет обладать контрольным пакетом акций американского производителя электромобилей «Тесла»; китайская компания «Алибаба» станет акционером крупнейшей компании на рынке платформ электронной коммерции – американской Amazon, а китайская компания «Хуа Вэй» станет акционером одного из мировых лидеров в производстве ПК и программного обеспечения — американской Apple. В свою очередь, возможно, ещё больше американских компаний станут акционерами китайских предприятий, даже таких гигантов, как Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская интегрированная энергетическая и химическая компания (Sinopec)».

(В отношении компании «Тенсент», собственника крупнейшей китайской соцсети WeChat, услугами которой ежемесячно пользуются 889 млн. человек, оптимизм китайского автора объяснялся тем, что в марте 2017 года эта компания приобрела 5% акций компании «Тесла» на сумму 1,8 млрд. долларов. Весной 2019 года компания «Амазон» признала в Китае поражение перед «Алибабой», и сейчас конкуренция между двумя крупнейшими платформами электронной коммерции развернулась на европейском, в частности, на российском рынках. По данным Strategy Analitics, во втором квартале 2019 года на мировом рынке смартфонов первое место занимал «Самсунг» (76,3 млн. устройств, рост поставок на 1,9%), на втором месте «Хуа Вэй» (58,7 млн. устройств, рост поставок на 1,7%), «Эппл» на третьем месте (38 млн. устройств, снижение поставок на 0,7%). – А. Ш.).

«Без экономического сообщества Китая и США китайские зоны свободной торговли (ЗСТ) не будут иметь никакого смысла».

(Первая китайская ЗСТ создана 29 сентября 2013 года в Шанхае, с тех пор было создано 12 ЗСТ, строительство двенадцатой началось в апреле 2018 года на острове Хайнань. – А. Ш.).

«США потратили 6 триллионов долларов на войну в Ираке и в Афганистане. Если начнётся война между Китаем и США, расходы на такую войну составят десятки триллионов долларов. Кроме обогащения Европы, пользы от такой войны не будет никакой».

(В принципе, зарабатывать больше США — это, конечно, заветная мечта современного Китая, но при этом он понимает, что в обозримом будущем обойти США в прямой экономической конкуренции объективно у него вряд ли получится. Поэтому идеальным вариантом для Китая было бы некое «экономическое сообщество» с США по типу тесного экономического партнёрства с СССР в 50-е годы 20-го века, когда рост Китая обеспечивался за счёт сближения с экономически более могущественным партнёром по лагерю социализма. На начальном этапе проведения политики «реформ и открытости» в начале 80-х годов 20-го века Китаю удалось в значительной степени сблизиться с экономически более сильным тогда, чем он сам, «лагерем капитализма», и так же, как в 50-е годы 20-го века, он выиграл от сближения с СССР, снова выиграть в своём развитии, на этот раз от экономического сближения с Западом. Сегодня Китаю не менее интересно экономически сближаться с Западом, прежде всего с США, и ещё больше выигрывать от такого рода сближения. Однако «торговые трения», «торговые войны», развязанные американцами, которые «прозрели» и воспринимают Китай уже не в качестве противовеса СССР/России, как в 70-е годы 20-го века, а в качестве своего наипрямейшего, экономического в первую очередь, конкурента, разрушают замыслы Китая по сближению с более сильной экономикой для достижения собственной выгоды. Думая, как быть дальше, Китай пока отвечает на американское экономическое давление контрсанкциями, согласно своему древнему принципу “ответь тому, кто напал на тебя первым, дабы обуздать его так, чтобы больше он на тебя не нападал». – А. Ш.).

«Проблема Тайваня. Не думаю, что до 2025 года произойдёт объединение Китая. Решить тайваньскую проблему пока невозможно из-за того, что массы недостаточно активно настроены на её решение. По обе стороны Тайваньского пролива люди просто не хотят слышать друг друга.

Изменение общественных противоречий. Прежде ключевым противоречием китайского общества было противоречие между растущими материальными и культурными потребностями народа и отсталым производством, но сейчас это противоречие устранено. Теперь отсталое производство осталось в прошлом, и появилось огромное количество товаров. Теперь можно купить, причём купить очень быстро, любую вещь, которая есть в мире. Таким образом, проблема растущих материальных и культурных потребностей народа как-то потихоньку утратила свою значимость. В то же время социальное расслоение становится кричащим, что влечёт за собой нигилизм, поклонение «золотому тельцу», популизм, экстремизм. Всё это будет реальностью Китая в течение ближайших лет».

Сайт «Чжи Ху», 30 января 2019 года, пользователь Фекда (Фекда – звезда в астеризме Большого Ковша созвездия Большой Медведицы. – А.Ш.), статья «Станет ли Китай развитым государством?», глава 5 «Будущее».

«После великой смуты необходимо широкое наведение порядка, а затем в империю на сто лет приходит умиротворение. Старое поколение уходит, следующее за ним поколение благоденствует, благоденствует и последующее поколение… происходит подъём, а материальные ресурсы сосредотачиваются в руках представителей кланов, консолидируются социальные страты, общество обрекается на «проклятие вещизма», открываются новые «социальные лифты», и наступает новый «золотой век». В последующие 50 лет наступает эпоха «клановой аристократии» и сопутствующее этой эпохе снижение рождаемости, причём чем более развита экономика, тем ниже рождаемость в обществе. Так, по статистике 2016 года Китай занимал 160-е место в мире по уровню рождаемости, Япония – 180-е место, Сянган – 195-е, а «первой с конца» оказалась Южная Корея. То есть «золотой век» создаёт в обществе огромные материальные блага, но численность населения при этом снижается. И если Китай проиграет в мировой конкуренции, ему придётся добиваться преимущества за счёт повышения рождаемости».

(Китайский автор, в принципе, описал период новейшей истории Китая и его обозримое будущее. «Окончание великой смуты» – это образование КНР в 1949 году. «Широкое наведение порядка» – это период базового экономического становления Китая и внутриполитических потрясений до прихода к власти Дэн Сяопина и начала политики «реформ и открытости», стартовавшей решениями 3-го Пленума ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 года. «Столетнее умиротворение» в Китае, наступившее после «широкого наведения порядка», стало быть, должно продлиться до 80-х годов 21-го века. Китайский автор делит период этого «столетнего умиротворения» на два 50-летних этапа. В соответствии с его логикой первое 50-летие должно завершиться на рубеже 20-х— 30-х годов 21-го века, что соответствует сначала официально провозглашённому «полному построению общества достатка» к столетию образования КПК в 2021 году, а затем реализации государственной программы «Сделано в Китае 2025», предполагающей превращение Китая к 2035 году в «мощную промышленную державу», по уровню промышленного производства превосходящую Германию и Японию. В течение второго пятидесятилетия, грядущего за наступлением «золотого века» и предрекаемого китайским автором как «эпоха «клановой аристократии»», в Китае должна быть решена официально намеченная задача построения «процветающей, демократической и культурной страны социализма» к столетию образования КНР в 2049 году. Однако, по мнению китайского автора, второе пятидесятилетие «столетнего умиротворения» в Китае, которое должно начаться в 30-е годы 21-го века, будет характеризоваться заметным снижением численности трудоспособного населения, что может осложнить решение исторических задач, стоящих перед страной, создавая проблемы и для её экономики и для обеспечения необходимого ей мобилизационного ресурса. – А. Ш.).

* * *

Если рассуждать о том, есть ли у Китая откровенно агрессивные планы на будущее, то, вероятно, в этой связи стоит вспомнить его современную концепцию «стратегической обороны» в сочетании с возможностью «оперативно-тактического наступления» на напавшего первым врага. (См.: «Белая книга. Национальная оборона Китая в новую эпоху», Министерство обороны КНР, 24 июля 2019 года. – А. Ш.)

Базовая концепция «стратегии активной обороны» официально существует в Китае с марта 1956 года. В 60-е – первую половину 80-х годов 20-го века эта концепция была преимущественно ориентирована на стратегическую оборону северных границ Китая от СССР, военная угроза со стороны которого все те годы воспринималась китайцами абсолютно серьёзно. Тогда и руководство страны и массы искренне верили в то, что советские войска, сосредоточенные на западном и в особенности на восточном участках китайско-советской границы, в любой момент могут обрушиться на Китай, а дислокация советского воинского контингента, 39-й советской армии в МНР, буквально в нескольких сотнях километров от Пекина и от стратегических внутренних районов КНР, доводила эти опасения практически до состояния истеричной контрагрессии, временами выплёскивавшейся в вооружённые столкновения на советско-китайской границе. Во второй половине 80-х годов 20-го века, сумев нормализовать межгосударственные отношения с сухопутным северным соседом на долгосрочную перспективу и на очень выгодных для себя военно-политических условиях, Центральный военный совет КПК, он же Центральный военный совет КНР, и Генштаб НОАК сосредоточили своё внимание на развитии базовой концепции «стратегии активной обороны» применительно в первую очередь не к Сухопутным войскам (СВ) НОАК, а к ВМС НОАК, а также к ВВС НОАК для парирования военных угроз с океанских направлений материковому побережью Китая протяжённостью более 18 тысяч километров. На сегодняшний день фокус внимания китайских военных, планирующих «стратегическую оборону» в сочетании с «оперативно-тактическим наступлением», сосредоточен на так называемой «ближней морской акватории», под которой ими понимается не только 200-мильная морская зона от побережья материкового Китая, но и вся акватория Жёлтого моря, Восточно-Китайского моря, Южно-Китайского моря, акватория, прилегающая к архипелагу Наньша (Спратли), острову Тайвань, группе островов Окинава, а также акватория северной части Тихого океана. Основной моделью применения сил и средств военного флота и военной авиации Китая в этих районах являются «асимметричные меры», препятствующие вторжению сил противника. Западные специалисты именуют эту модель А2/АD (anti-access/area denial), «ограничение доступа, манёвра и воспрепятствование им», то есть сдерживание противника (для Китая сегодня это ВМС и ВВС США и их союзников в «ближней морской акватории») с помощью комплекса разнообразных вооружений, прежде всего ракетных, путём создания повышенной угрозы для дислокации сил противника в защищаемых Китаем районах, прежде всего в Южно-Китайском море.

Такая военная стратегия Китая полностью обусловлена текущей военно-политической ситуацией в АТР, поскольку с учётом индо-тихоокеанской стратегии США, нацеленной на военно-политическое сдерживание Китая, китайские военные всё больше сосредотачиваются на южном и юго-восточном стратегических направлениях.

Но если протяжённая сухопутная граница с Россией и в придачу граница с МНР для Китая больше не являются источником военной угрозы; если на высокогорных западных границах с мощной Индией – стратегическим партнёром США сохраняется статус-кво с большей или меньшей степенью напряжённости; если на юго-востоке, в АТР, Китай и многочисленный американский воинский контингент с ближайшими военными союзниками США в регионе (Япония, РК, Австралия) ходят друг перед другом «по краю красной черты», «ствол в ствол»; если Китай очень хочет, но не может «вытащить тайваньскую занозу» из собственного «мягкого подбрюшья»; если на востоке КНДР была, есть и будет для Китая «губами, защищающими зубы», то на юге существует государство, на котором, как и 40 лет назад, можно при подходящем случае и относительно безнаказанно попытаться продемонстрировать свою неприкрытую риторикой «общего блага» и «гармонии» растущую силу. И, самое главное, «решение вопроса» с Вьетнамом позволяет Китаю закрепиться на стратегическом рубеже, проходящем по логистическим маршрутам китайской инициативы «Морского «Шёлкового пути» 21-го века», что означает распространение прежде всего экономического влияния Китая на такие важные регионы мира, как Персидский залив, Красное море и далее выход в Средиземное море, Африка.

На эту тему рассуждает на сайте «Чжи Ху», анонимный пользователь, в статье «Что означает Южно-Китайское море для Вьетнама?» (17 января 2016 года):

«Для Вьетнама Южно-Китайское море – это выход в Тихий океан. Поэтому морские границы в акватории Южно-Китайского моря в китайской интерпретации практически позволяют Китаю запереть Вьетнам у собственного побережья, точно так же, как контроль США над «первой островной линией» (Японские острова, Тайвань, Филиппинские острова, Большие Зондские острова. – А. Ш.) создаёт блокаду Китая.

Для Китая Южно-Китайское море – это выход в Индийский океан, так сказать, «весь мир — Поднебесная пред взором китайского правителя». Потерять Южно-Китайское море для Китая всё равно, что ноги лишиться».

(Особенностью китайской внешней политики является выжидание подходящего момента, подходящих условий для достижения нужного результата. Вот почему не удивляют спокойные рассуждения китайских пользователей о том, можно ли, и, если можно, то каким образом, нанести очередной (после 1979 года) удар по Вьетнаму. Читая эти рассуждения, верится в то, что, если действительно сложится «благоприятная ситуация» в регионе, проще говоря, если в первую очередь США по какой-то причине закроют глаза, Китай действительно ударит по Вьетнаму, отбросив свою мишуру про «общую судьбу человечества». – А. Ш.).

Сайт «Чжи Ху», анонимный пользователь, статья «Сможет ли Китай нанести удар по Вьетнаму десантом из акватории Южно-Китайского моря?» (1 июля 2017 года):

«Можно сначала нанести огневой удар непосредственно по территории Вьетнама, а можно сначала высадить туда десант, но лучше всего вообще не раскрывать планы на этот счёт. Поговорим о возможности китайско-вьетнамской войны при невмешательстве других государств.

В морских боях в акватории Южно-Китайского моря и в воздушных боях над ним (если это произойдёт) современные ВМС и ВВС НОАК, обладая подавляющим превосходством над ВМС и ВВС Вьетнама, быстро, за месяц, уничтожат их. Таким образом, через месяц после начала боевых действий у НОАК появится возможность высадить десант на территории Вьетнама под прикрытием китайского военного флота и авиации. Боевые действия с Вьетнамом могут начаться и в обратном порядке, непосредственно с высадки на его территории десанта НОАК, что, наверное, не так эффективно, как первый вариант. Конечно, всё это не просчитанные выводы, а общие, расплывчатые рассуждения. Однако в любом случае бесспорно то, что при благоприятном стечении обстоятельств непосредственный огневой удар в глубь вьетнамской территории вполне оправдан.

Возможности СВ НОАК сомнений не вызывают, в случае войны с Вьетнамом вопрос будет не в том, сумеют ли СВ НОАК одержать победу, а в том, чего будет стоить Китаю такая война. Если в боях в горных районах Северного Вьетнама НОАК столкнётся с трудностями, то благодаря завоеванию ВВС НОАК господства в воздухе и завоеванию ВМС НОАК господства на море авиация НОАК будет способна бомбовыми ударами полностью сорвать снабжение вьетнамских войск в Северном Вьетнаме. Но даже без оккупации вьетнамской территории стремительный огневой удар из акватории Южно-Китайского моря по глубокому тылу, по значимым объектам вызовет внутренний кризис во Вьетнаме, и таким образом политические цели Китая будут достигнуты».

* * *

Так действительно ли, как утверждает австралийский аналитик, Китай «стремится преобразовать весь мир по китайским лекалам высокотехнологичного управления на базе традиционных конфуцианских ценностей»? Возможно. Как возможно и то, что в сейфах китайских центров принятия стратегических военных решений лежат планы разгрома Вьетнама и полного контроля Китая над Южно-Китайским морем, планы сдерживания и разгрома американских и союзных им войск на «первой островной линии» и на «второй островной линии» (Японские острова, остров Гуам, Северные Марианские острова, тихоокеанские островные группы до побережья Северной Австралии. – А. Ш.), планы покорения Тайваня и одоления Индии, даже планы развёртывания военно-морской инфраструктуры НОАК по маршрутам «Морского «Шёлкового пути» 21-го века». А, возможно, в каких-то уж совсем глубоких и секретных китайских сейфах в тонюсенькой неприметной папочке лежит план совсем далёкого будущего, когда «при благоприятных обстоятельствах» Китай сможет попытаться потеснить русских в Сибири и на российском Дальнем Востоке, как он в новейшую историю, кстати, делал уже дважды: в 1929 году на КВЖД и в конце 1942 года в Синьцзяне.

Одним словом, у Китая могут быть самые невероятные планы, возможно, даже такие, о которых мы не догадываемся. Если прибегнуть к аллегории, Китай – это Дракон, существо могущественное и оттого по определению опасное, но, самое главное, – существо загадочное, малопонятное. Бегать и кричать: «Китай стремится преобразовать мир на базе традиционных конфуцианских ценностей!», «Китай когда-нибудь захватит Сибирь!» и т. д., совершенно бессмысленно и абсолютно непродуктивно. Единственное, что можно делать, дабы постараться понять глубинные замыслы Китая и при необходимости противодействовать им: продолжать изучать Дракона настоящим образом в собственных национальных интересах.

Свежие комментарии