Дожи правили в Венеции более тысячи лет, первые пять веков процесс выбора нового дожа менялся довольно часто, но в 1268 году были установлены новые правила выборов, которые успешно продержались следующие полтысячелетия.

Выбранный новый дож обычно правил до своей смерти (этакий президент на всю жизнь), так как в отличие от того же папы римского ему было запрещено подавать в отставку. Но он не обладал всей полнотой единоличной власти, его ограничивал парламент республики – Большой Совет, Сенат и синьория, которая, в том числе, могла отправить его в отставку.

Выбранный новый дож обычно правил до своей смерти (этакий президент на всю жизнь), так как в отличие от того же папы римского ему было запрещено подавать в отставку. Но он не обладал всей полнотой единоличной власти, его ограничивал парламент республики – Большой Совет, Сенат и синьория, которая, в том числе, могла отправить его в отставку.

Но давайте обсудим порядок выборов.

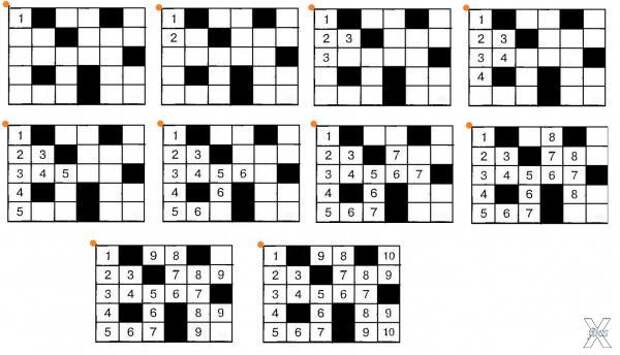

В назначенный день выборов ранним утром самый молодой член синьории, усердно помолившись в соборе Сан Марко, выходил на улицу и отлавливал первого попавшегося пацана лет десяти. Его приводили во дворец Большого Совета, где заседали на тот момент все члены Совета старше 30 лет. Мальчик должен был вытянуть из урны, где сложены шары с бумажками, 30 штук с именами сидящих здесь парламентариев.

Затем ровно по такой же процедуре из 30 случайным образом выбиралось 9 выборщиков. Не очень разумно, скажете, ведь можно сразу ровно таким же образом выбрать этих девятерых. Увы, слово «разумно» вам вряд ли покажется уместным после рассказа о следующих этапах.

Итак, эти 9 выборщиков уже сами выбирали 40 следующих, причем каждый из выбранных должен получить не менее 7 голосов.

Далее уже понятно, воскликнет читатель-торопыга, именно эти 40 и выбирают следующего дожа.

А вот фиг вам. Веселье только-только начинается. Из сорока жребием пацан отбирает 12. Вот эти самые двенадцать и выбирают… 25 следующих выборщиков. Затем жребием их опять прореживают до девяти.

Девять выборщиков приступают к самому ответственному для них выбору: они отбирают 45 членов Большого совета, за каждого должно быть подано не менее семи голосов.

Затем все тот же мальчик уже изрядно обалдевший от затянувшейся процедуры, в который раз за день тянет жребий и выбирает 11 из 45.

Умно, скажете вы, 11 нечетное число — значит при любом голосовании будет большинство, ведь воздержавшихся в таком голосовании не бывает.

Хм, а с чего вы взяли, что именно эти одиннадцать будут выбирать дожа?

Они лишь выбирают 41 выборщика, каждый из которых обязан получить не менее 9 голосов.

Это занимает, как понимаете, кучу времени. Наконец, все из 41 выбраны, и они тут же приступают к тайному голосованию: каждый выборщик кидает в урну один шар с бумажкой за своего кандидата в дожи.

Далее по логике должен быть подсчет голосов?

И снова не угадали, никакого значения количество голосов поданных за кандидата во время тайного голосования не имеет.

Такие вот дела.

А пока слуги будят спящего в углу пацана, уже ничего непонимающего спросонья, и приводят в большой зал дворца, где к тому времени собрались выборщики, и в их присутствии мальчик тянет из урны бумажки с именами кандидата на пост дожа. Кандидата, чью бумажку с именем вытянули, обсуждают, а затем вызывают в зал и задают вопросы, на которые он обязан отвечать, по окончании допроса все открыто голосуют, если кандидат не набрал 25 голосов, то приглашают следующего, а вот если набрал – выборы окончены: Да здравствуют новый дож!

Все остальные кандидаты, чьи бумажки все еще не вытянули – в пролете.

Более идиотской и нелепой процедуры вам представить сложно?

Возможно именно так вам и кажется, но все же она имела смысл, иначе не просуществовала бы пять веков. Такая система многоступенчатого случайного отбора выборщиков по замыслу создателей сводила к минимуму возможность предварительного сговора, подкупа или запугивания выборщиков, а, следовательно, влияния этих факторов на конечный результат выборов. В Венеции, где в Большом Совете и в Сенате веками боролись за власть влиятельные аристократические семьи, было крайне важно не дать преимущество какой-то из семей на выборах.

Многократное прореживание на каждом этапе случайным образом (жребием) выборщиков, включив фильтр на их адекватность (промежуточное голосование), такой алгоритм выборов, несмотря на кажущуюся абсурдность, с высокой вероятностью отсеивал неспособных и потенциально опасных кандидатов, одновременно уменьшая шансы ставленников какой-либо одной могущественной партии или семьи.

Инопланетная жизнь уже здесь: пещера Мовиле была изолирована 5 млн. лет (видео)

Человечество уже не один год сосредоточено на поисках жизни в космосе. Но и на Земле, оказывается, немало мест, где развилась жизнь, во многом подобная инопланетной. И одно из них — румынская пещера Мовиле.

Без воды и света

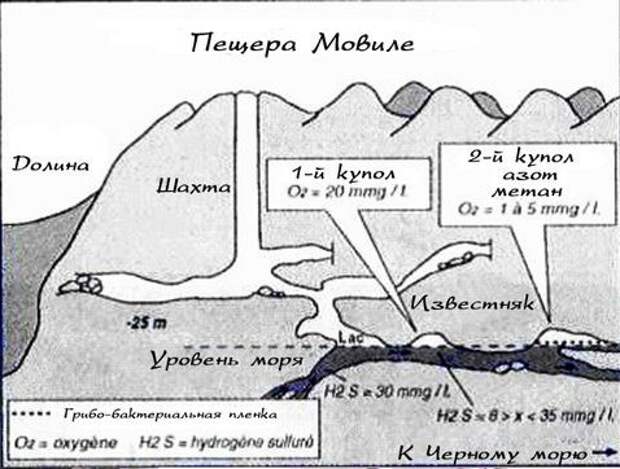

1986 год. В пещере Мовиле (Румыния) обнаружили замкнутую экосистему, не связанную с солнцем, воздухом и водой на поверхности. Это произошло случайно — перед сооружением электростанции у города Мангалия (Трансильвания), проводились геологические изыскания — это делается всегда перед началом строительства любого объекта.

На глубине 18 м была найдена практически затопленная пещера, условия в ней были практически непригодны для жизни. Однако жизнь здесь все же развилась — совершенно не такая, как на поверхности.

Правда, здесь, внизу, так же сильно от земных отличаются и условия существования — содержание кислорода — от половины до трети поверхностного, есть вода. Однако из-за повышенного содержания сероводорода, метана, углекислого газа и аммиака это не столько вода, сколько достаточно ядовитый раствор.

Но это не помешало 5 миллионов лет здесь развиваться жизни, отделенной от всего остального мира. Биологические объекты приспособились к такому «инопланетному» существованию: вместо фотосинтеза для получения энергии она использует хемосинтез, окисляя неорганические соединения и синтезируя органические.

Пещера не очень большая — ее площадь около 1200 м2 (из них исследовано всего 300 м2). Но здесь обитает как минимум 50 видов живых организмов, причем как минимум 30 из них науке доселе были неизвестны.

По какой-то пока неизвестной, возможно, геологической причине, пещера закрыта со времен раннего плейстоцена. Поэтому ее обитатели не вымерли, но им пришлось приспособиться к жизни в темноте и с малым количеством кислорода.

Озеро пещеры делит ее на три изолированных полости. Вода в нем имеет температуру 21 °С — в озеро выходят термальные источники.

Жизнь во тьме

Все живые существа в пещере, из-за того, что живут в полной темноте, имеют общие признаки: во-первых, они слепы, и во-вторых, они полностью лишены окраски. Однако эволюция развила у них чрезвычайно высокую чувствительность к вибрациям как воды, так и воздуха. И камня, конечно. Кроме того, в этой экосистеме чрезвычайно развито симбиотическое существование.

В 10 см под поверхностью больше всего кислорода и там обитают водные виды, которые без кислорода не живут. Эти виды, по сравнению с живущими ниже анаэробными, изменились меньше — среди них только четверть эндемичных. Судя по всему, вода (морская или речная) еще какое-то время могла попадать в пещеру после того, как пещеру отрезало от остального мира.

Съесть чтобы выжить

Есть в пещере и своя пищевая цепочка. В ее основе — автотрофные бактерии. Именно они синтезируют органику, т.е. превращают камни в органическое вещество, используя хемосинтез. Они окисляют сероводород, а сера в ходе этих реакций выпадает в осадок. Сами же бактерии получают необходимую энергию и теперь уже могут синтезировать органические вещества из воды и углекислого газа.

Эти бактерии — пища для грибов и других бактерий, гетеротрофных. Грибы, в свою очередь, составляют пленку и бактериальные маты. Они покрывают поверхность водного зеркала и стен. А в этих матах, в свою очередь, находят пищу более развитые существа: изоподы, мокрицы, скорпионы. Они же, в свою очередь, становятся добычей для многоножек и пауков.

В воде, под этой бактериальной пленкой, развилась другая пищевая цепочка: черви, улитки и ракообразные. Они, в свою очередь, стали пищей для водных скорпионов и пауков. Причем улитки также поедают саму бактериальную пленку — их механизмы приспособленности оказались более эффективными — они весьма устойчивы к сероводороду. Водяные скорпионы поедают ракообразных, хищные пиявки — беспозвоночных, улиток, червей.

Хрупкое равновесие

Долго в Мовиле человек находиться не может — атмосфера для нашего вида просто смертельна. Но и человек для хрупкой экологии не менее опасен: обычный процесс дыхания ученых может нарушить газовый баланс в атмосфере пещеры. Поэтому группы исследователей не должны быть многочисленными — одновременно в пещере может находиться не более 3 человек. Причем сюда можно попасть только в специальном гидрокостюме и всего два раза в месяц. Конечно, туристов сюда не пускают.

Мовиле уникальна во многих смыслах и поэтому ее охраняют даже от влияния внешней среды: над входом в пещеру установлены герметические люки. Однако в мире существуют также и другие, достаточно замкнутые пещерные экосистемы, жизнь в которых развивалась в подобных условиях.

В последнее время подобные закрытые экосистемы очень интересуют специалистов космической отрасли — на примере подобных экосистем они пытаются понять, какой может быть жизнь на других планетах.

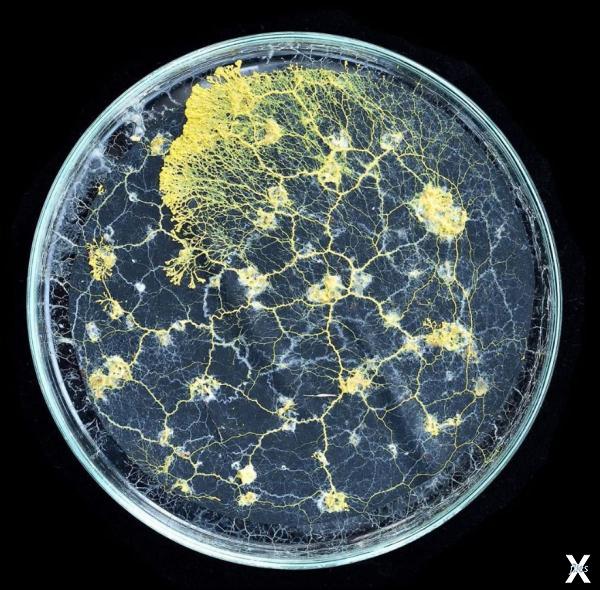

Дело в том, что обычная амеба с гаплоидным (одинарным) набором хромосом – это лишь первый этап жизни нашего сверхъестественного приятеля. По сути, это лишь половая клетка в поисках партнера для слияния. Хотя ведет она себя как самая обычная хищная амеба, ползает и лопает все подряд. Вот только размножаться она сама по себе не может.

Впрочем, нашей с вами амебе не придется долго трудиться в поисках полового партнера, ведь ей подойдет любая особь противоположного "пола" с другим набором хромосом, а это 719 вариантов из 720 возможных. Иначе говоря, у этих амеб 720 разных "полов", в отличие от человека, у которого их всего два. Нам с вами куда как сложнее чем ей, ведь она получит отказ от партнера лишь в одном случае из 720.

Найдя пару, амебы сливаются в половом экстазе, образуя принципиально новое существо – плазмодий с полным (диплоидным) набором хромосом. Вот теперь только и начинается полноценная жизнь нашего сверх-существа. Оно начинает носиться в поисках пищи, жрет что ни попадя и быстро растет в размерах.

Что делает амеба, когда ее размеры достигают критического размера? Правильно, делится пополам

Но плазмодию плевать на обычаи амеб, ядра плазмодия начинают делиться и остаются внутри единой клетки, образуя все большее по размеру ОДНОКЛЕТОЧНОЕ многоядерное существо.

Согласно книге рекордов Гиннесса самый большой Physarum polycephalum достигает размера 5,54 квадратных метра. И это все – одна большая клетка!

Плазмодий представляет собой двигающийся веерообразный фронт и следующая за ним сеть разветвленных трубочек, напоминающие кровеносные сосуды. На этой стадии он имеет желтоватую окраску. Наше существо способно активно двигаться, плавно перетекая из места на место.

Даже разрезанный на части плазмодий не погибает, каждый его кусочек продолжает жить вполне полноценной жизнью, но при встрече обязательно сольется вновь в одно единое существо.

Если среда слишком сухая или холодная плазмодий меняет тактику, он высыхает, образовав сухой и твердый склероций. В таком виде наш приятель продержится весьма долго – вплоть до нескольких месяцев и даже года, но как только станет влажно и тепло склероций вновь превращается в подвижного плазмодия.

А что делает плазмодий, когда не хватает пищи?

А что делаете вы сами? Дайте угадаю, точно не то, что делает в этом случае плазмодий. Последнее о чем подумаете вы в такой момент – размножение, но именно в этот момент он начинает усиленно размножаться, формируя в своем теле спорангии и образуя в них споры, вплоть до самой своей смерти. Споры же, в свою очередь, чрезвычайно устойчивы к большинству внешних факторов и могут оставаться в состоянии покоя до нескольких десятилетий, пока условия не позволят им прорасти и образовать новые гаплоидные клетки-амебы .

Миксомицеты, к которым сейчас относят Physarum polycephalum, это существа не являющиеся ни животными, ни растениями, ни грибами. Первоначально их отнесли именно к грибам, но способность передвигаться и отсутствие хитина в межклеточных стенках явно указывает на ошибочность такого мнения. Теперь их уже никто не считает грибами, хотя внешне они напоминают обычную плесень, удивительным образом способную двигаться.

Обладают ли наш плазмодий разумом, не имея ничего, хотя бы отдаленно напоминающее мозг?

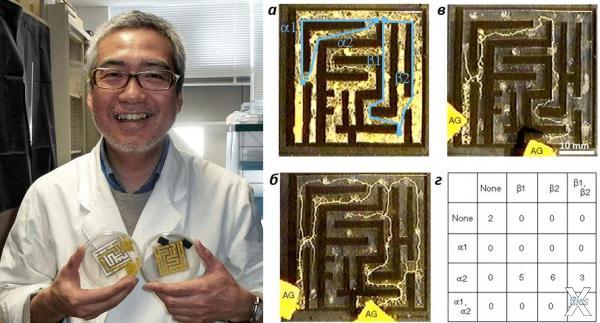

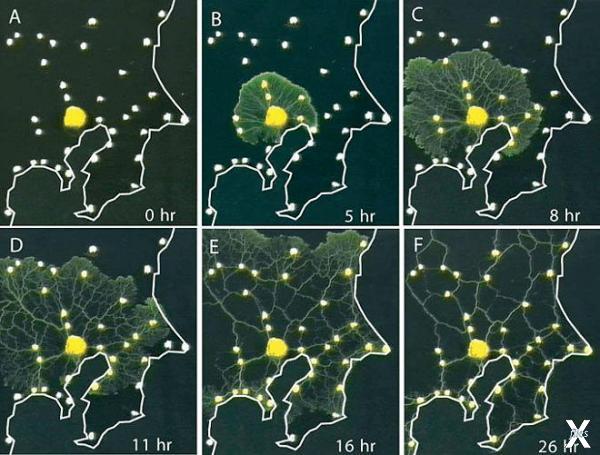

В 2000 году японский ученый Тосиюки Накагаки поместил разрезанные куски плазмодия в лабиринт, где на выходе и входе разместил еду. Плазмодий стал разрастаться заполняя все ответвления лабиринта, пока не соединился вновь и не добрался до еды. Дальше произошло удивительное – всего через четыре часа плазмодий начал оптимизировать свою сеть сосудов. Тупики освобождались от сосудов, а в направлении еды они утолщались, еще через четыре часа плазмодий сформировал единый витой сосуд по наикратчайшему пути между двумя источниками еды. Ученый сделал вполне логичный вывод, что наше существо, пусть неосознанно, но в итоге выбирает самый короткий путь, оптимизируя свои затраты на получение пищи.

И тут впервые прозвучало утверждение, которое, собственно, и произвело тогда мировую сенсацию: «...одноклеточные создания могут проявлять примитивный интеллект».

Нам еще многому предстоит удивляться и восхищаться фантазией великого творца – Природы...

Вот такими словами я закончил бы публикацию, если разместил бы ее на каком-нибудь развлекательном ресурсе, но мы-то с вами люди любознательные, нам мало узнать что-то интересное, лайкнуть и листать дальше, нам просто необходимо разобраться каким образом такое в принципе возможно! Как примитивное одноклеточное существо не обладающее даже намеком на нервную систему, не говоря уже о мозге, может решать такие сложные задачи?

Давайте рассмотрим для простоты поиск плазмодием еды в лабиринте и нахождение кратчайшего пути ее транспортировки. Мы видим как плазмодий формирует поисковые нити, они постепенно ветвятся, становясь все тоньше, пока не заполнят весь лабиринт. После этого, обнаружив еду, поисковые нити из пустых тупиков начинают втягиваться в основную нить, которая и будет кратчайшим путем к источнику пищи.

Вполне очевидно, что плазмодий обладает "памятью", что позволяет ему не обыскивать раз за разом те места, где он уже побывал, т.е., он их каким-то образом "помнит". Но разве одноклеточное существо может запоминать структуру лабиринта?

Нет, это абсолютно невозможно. Здесь все намного проще: плазмодий оставляет за собой химический след, помечая таким образом места, где уже побывал. Памяти у него как таковой нет, и быть не может. Он просто уже не ищет в тех местах, где чувствует свой след.

Но как же наш безмозглик находит кратчайший путь к еде в лабиринте?

А как вода находит маленькую незаметную дырку в ведре, чтобы из нее вылиться? Вы же не наделяете воду разумом из-за этого. Представим, что ко входу плоского лабиринта (расположен горизонтально и закрыт сверху стеклом) мы подключили шланг с водой. Пусть у нас есть три дыры – выхода из лабиринта на разном расстоянии от входа. Из какого отверстия первым польется вода? Бинго! Конечно же, к которому ведет кратчайший путь!

Однако, читатель тут же укажет, что задача здесь не в нахождении выхода из лабиринта как такового, а в построении оптимального (кратчайшего) пути выхода из него. Та же вода будет литься в конце концов из всех трех отверстий, а вовсе не только из того, к которому ведет самый короткий путь.

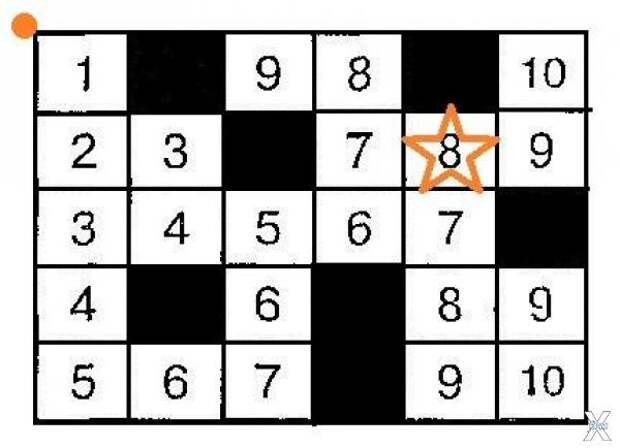

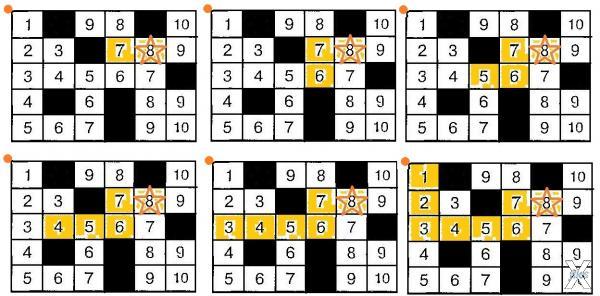

Попробуем промоделировать действия плазмодия на модели лабиринта. Для этого в таблице из верхнего левого угла (оранжевая точка), входа запускаем нашего плазмодия. Первым шагом он заполняет эту самую клетку единицей. Затем двигаясь по вертикали и вбок (возможно движение влево, вправо, вверх и вниз, диагональное движение запрещено), мы заполняем соседние клетки двойкой, что означает, что до этих клеток можно дойти за два хода, затем в соседние свободные клетки проставляем тройки и так далее. Смотрим рисунок (рис.6) ниже.

Мы как будто пускаем волну (наполняем водой лабиринт), которая бежит по всем закоулкам лабиринта. В итоге мы имеем заполненный числами лабиринт, где число означает длину поисковой нити плазмодия из верхнего левого угла, то есть, количество шагов из каждой точки лабиринта до входа.

Отметим звездой место, где находится еда.

Хотя мы точно знаем расстояние от входа до нее: восемь шагов (длина нити плазмодия), но сам маршрут пока ни нам, ни самому плазмодию неизвестен. Более того, основное тело еще не в курсе, что какая-то из нитей нашла еду, а потому построить кратчайший маршрут из исходной точки невозможно. Надо начинать с места находки, но как плазмодий может определить куда ему транспортировать еду – ведь весь лабиринт заполнен поисковыми нитями (в нашем случае есть три пути из данной точки), как он определяет ту, по которой ему надо отправлять еду к основному телу плазмодия?

Вспомним как ветвятся поисковые нити, постепенно утончаясь: чем дальше они протягиваются, тем тоньше они становятся. Получается, чем больше число в конкретной клетке лабиринта, тем длиннее, а значит, и тоньше в ней нити. Какое условие выбора направления транспортировки еды по нити использует плазмодий? Он транспортирует еду в ту сторону, где нити утолщаются, куда ее проще направлять, а значит кратчайший путь ведет в ту сторону, где числа уменьшаются.

Еда достигает основного тела плазмодия, транспортная нить начинает утолщаться, за счет того, что нити, ведущие из пустых тупиков, начинают втягиваться в нее. И, вуаля! кратчайший путь транспортировки еды к основному телу плазмодия построен.

Таким образом мы смогли понять, каким образом руководствуясь самыми простыми действиями, плазмодий решает весьма сложную задачу.

Разумен ли он при этом? Ответ отрицательный. Хотя его действия кажутся вполне разумными со стороны

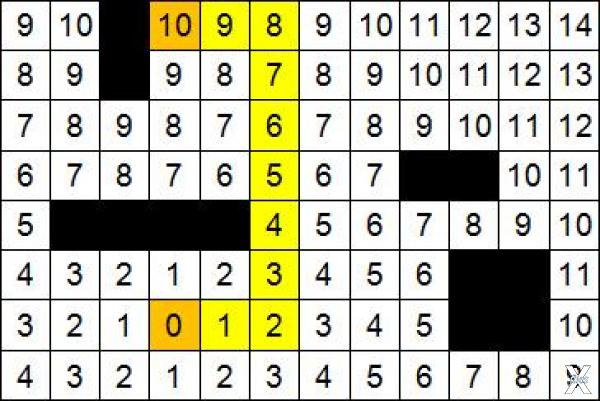

Вот еще один пример решения нахождения кратчайшего пути из одной точки лабиринта (помечена нулем) в другую (помечена оранжевым.

На самом деле наш плазмодий, как многие из читателей уже догадались, реализует классический волновой алгоритм (алгоритм Ли) – алгоритм поиска кратчайшего пути на планарном графе, относящийся к алгоритмам, основанным на методах поиска в ширину. Он всегда дает оптимальное решение, если оно существует, но работает медленно и требует много памяти. Ли его сформулировал в 1961 году, к тому времени наш герой его использовал уже, минимум, полмиллиарда лет.

Вот такие вот дела: оказывается простейшее одноклеточное использует те же алгоритмы, что и мы с вами в поисках оптимальных решений на плоских графах.

Загадка ступы Тахт-э-Рустама — опора моста или постройка инопланетян?

В мире есть много мест, которые посвящены конкретной религии, однако формируются они другой верой. Одним из таких мест стал Афганистан, который исповедует Ислам, но до его появления в стране процветал буддизм. Сейчас можно встретить много доказательств, согласно которым ранее в стране процветал буддизм.

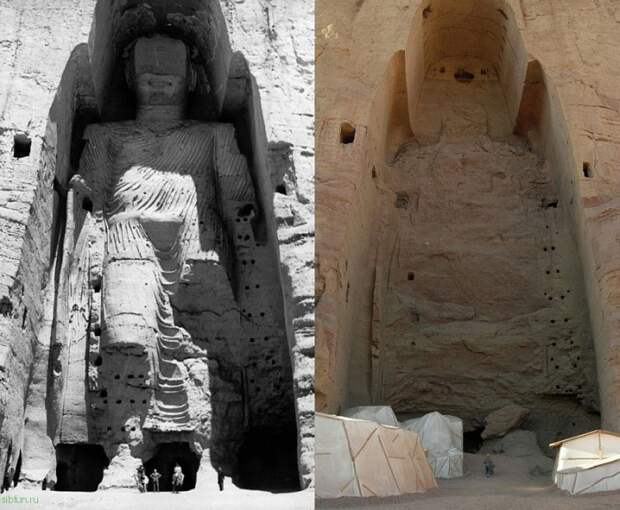

Большинство артефактов, которые доказывают данную теорию, канули в лету в военные времена. Некоторые из них были разрушены в результате того, что коллекции, хранившиеся в музее, были украдены. Потому сейчас, чтобы доказать буддийское прошлое Афганистана, потребуются серьезные исследования. Одно из самых убедительных доказательств – бамианские статуи Будды, были уничтожены в 2001 году талибами. Именно они служили подтверждением процветания буддизма в стране в Южной Азии.

Бамианские статуи Будды, которых мир лишился навсегда

Стоит отметить, что останки буддийского прошлого до сих пор встречаются в Самангане, это небольшая провинция Афганистана. В этом месте находится ступа, которая известна в мире как Тахт-э-Рустам (Трон Рустама). Столь необычное название артефакт получил в честь персидского царя Рустама III, относящегося к династии Баванд. Стоит отметить, что эта ступа отличается от иных тем, что ее будто «вырезали» в земле, а не построили над ней. Ступа сделана в виде монолитных церквей, которые можно отыскать на территории Эфиопии.

Ступа Тахт-э-Рустама

Каменная постройка Хармика, где хранились мощи Будды, находится на вершине ступы. Ступу окружает канал, который в глубине достигает 8 метров. Внутри стен ступы имеются келии и пещеры, в которых буддийцы проводили обряды.

Проникавшие в пещеру солнечные лучи способствовали созданию потрясающей умиротворяющей атмосферы, для этого в крышах вырезали небольшие отверстия. Несмотря на то, что храм, который был расположен в пещере, не имеет элементов декора, он действительно поражает подходом, который применили инженеры в те времена.

Почему эта ступа была вырезана таким необычным способом?

У исследователей есть две версии на этот счет – первая гласит, что монастырь был построен таким образом с целью маскировки, это был способ защиты от вражеских племен, а в другой говорится, что это было возведено так, чтобы не допустить перепадов температуры, которые свойственны Афганистану.

Пещерная система внутри Тахт-э-Рустама

Тахт-э-Рустам играл важную роль в культуре Персии. Когда Афганистан принял исламизацию, первоначальные сведения о ступе были утеряны. Эта постройка считается местом, где когда-то поженились Рустам и его возлюбленная Тахмина.

Внутренние пещеры ступы Тахт-э-Рустама.

Ступы считались святынями в буддистском мире-космоса. Есть теоретики, которые не сомневаются в том, что они имели отношение к загадочным летающим кораблям или «виманам», посещавшим около 6 тысяч лет назад нашу Землю. Об этом говорилось в древних текстах. В Индии ступы называют Хикара, что дословно переводится как «горная вершина». Также данное слово схоже с египетским термином Саккара – Лестница на небо или ступенчатая пирамид

Свежие комментарии