ГДР: на западной границе без перемен

Это - границы Тюрингии!

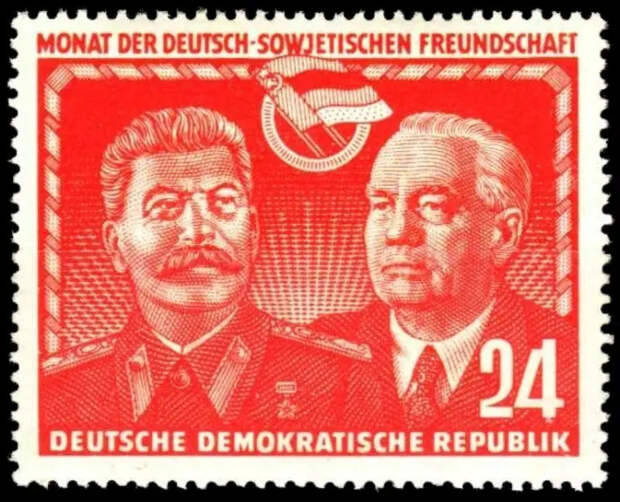

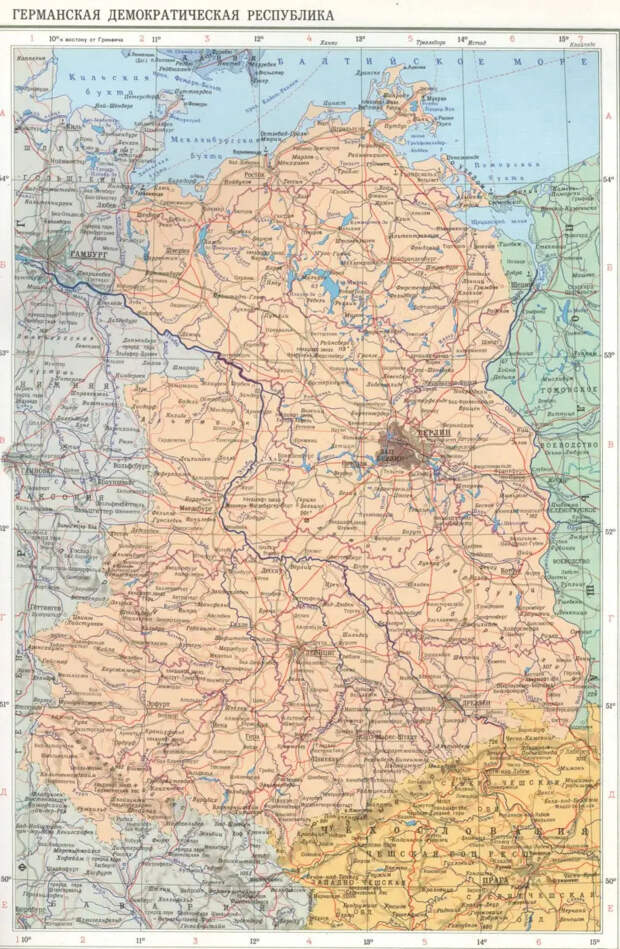

Прежде всего, речь шла о Тюрингии на юго-западе будущей ГДР, провозглашенной 7 октября 1949 года. Этот регион глубоко вклинивался в ту часть ФРГ, где наименьшее расстояние от ГДР до границы ФРГ с Францией, Бельгией, Люксембургом и Австрией. Этот географический фактор особо отмечал первый и единственный президент ГДР Вильгельм Пик:

«...Включение Тюрингии в ГДР вызывает опасения в Бонне и командовании НАТО, ибо ответные военные действия СССР-ГДР — в случае агрессии против ГДР — быстро охватят, благодаря нашей Тюрингии, границу ФРГ с Францией, Бельгией (Люксембургом) и Австрией».

Такие опасения, по оценке Вильгельма Пика, «тем более правильны», так как «в восточной Австрии сохраняются советские войска» (до середины октября 1955 г. включительно. — Прим. ред.). То есть юг, юго-запад и особенно юго-восток ФРГ были как бы под «военным зонтом» СССР.

Примерно то же касается, отмечал глава ГДР, и «значимости северо-западных границ ГДР, выходящих на Данию и приближенных к Кильскому каналу. Такие результаты были достигнуты благодаря жесткой позиции по этим вопросам И. В. Сталина, В. М. Молотова и советского военного командования в Восточной Германии».

Напомним в этой связи, что 4 июля 1945 г. почти 45% территории Берлина (вместе с западными пригородами) было передано советской стороной западным союзникам в обмен на занятые их войсками районы западного Мекленбурга, Саксонии-Ангальт, Тюрингии и западной Саксонии. Почти все эти районы-регионы были определены в советскую зону оккупации.

Приказ не открывать огня…

Но в самом конце войны были заняты западными союзниками почти без сопротивления со стороны вермахта: в последние свои месяцы нацистская верхушка разрешала не оказывать сопротивления «западным» армиям. Чтобы большая часть Германии была занята именно этими армиями.

В Москве понимали складывавшуюся ситуацию, способную привести к фактическому пересмотру отнюдь не в пользу СССР договоренностей (1944-45 гг.) об оккупационных зонах в Германии. Что было особенно неприемлемо ввиду ухудшающихся отношений с западными союзниками.

В связи с этим, советская сторона настояла, чтобы передача части Берлина союзникам сопровождалась одновременным переходом под советский военно-политический и экономический контроль упомянутых территорий. Именно поэтому Западный Берлин и оказался глубоко внутри территории ГДР — ближе к границе Польши с ГДР, чем к границе ГДР с ФРГ...

Косвенным фактором в пользу позиции Москвы по тем вопросам было освобождение войсками СССР от нацистской оккупации близлежащих к восточной Германии датских островов Борнхольм и Кристиансё в мае 1945 г. И их пребывание там до марта 1946 г. включительно.

Это поспособствовало сохранению в составе советской оккупационной зоны западного Мекленбурга, что с октября 1949 г. «вывело» ГДР на границу с Данией и приблизило ГДР к западногерманскому Кольскому каналу между Балтикой и Атлантикой.

Граница на замке?

История показала, что в Белинском кризисе больше проиграл не СССР, а коллективный Запад. Ничего не напоминает? Напомним в связи с этим, что и тогда, и уже впоследствии писал первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

Он сетовал, что конфигурация юго-западной и северо-западной границ ГДР не позволяет оперативно занять восточногерманскую территорию, ибо с этих участков ГДРовских границ СССР и его союзники смогут успешно продвигаться по ФРГ вплоть до её западной и юго-западной границ.

Тот же фактор не позволил уже бывшим союзникам СССР вкупе с ФРГ, провозглашённой ещё в мае 1949 г. – раньше ГДР, вторгнуться в советскую зону и достичь в её «глубине» западного Берлина в связи с первым «Берлинским кризисом» 1948–49 гг. Советская сторона была вынуждена ввести транспортно-экономическую блокаду этой части Берлина.

Также был резко усилен контроль на границе восточной зоны с ФРГ, поскольку сепаратно введённая в ФРГ западногерманская марка в растущем объёме «вбрасывалась» в формируемую ГДР. Включая восточный Берлин. Вброс новых денег проводился параллельно с экспансией западногерманских товаров по демпинговым ценам.

Понятно, что это вело к сильнейшей дезорганизации финансово-экономической системы Восточной Германии, в том числе быстро снижая конкурентоспособность её экономики и препятствуя созданию денежной системы в формируемой ГДР.

Опять же, упомянутая конфигурация западных границ советской зоны вынудила не рисковать с вторжением в эту зону, ограничившись воздушным грузовым коридором из ФРГ в Западный Берлин. Только из ФРГ: в Дании, не поддавшись англо-американскому прессингу, предпочли не участвовать в этом коридоре, провоцирующем новую мировую войну...

В выигрыше даже начинающий…

В свою очередь, договор о дружбе и взаимопомощи Чехословацкой республики и ГДР на 20 лет, подписанный в марте 1967 г. в Праге, ещё больше укрепил «дальний западный» фланг Варшавского договора. И тот же документ повысил уязвимость примыкающего региона ФРГ в случае, если оттуда произойдёт натовская агрессия.

Все упомянутые факторы вынудили ФРГ подписать с ГДР – именно в Восточном Берлине – Договор об основах взаимоотношений в конце 1972 г., вступивший в действие с июня 1973 г. и зафиксировавший взаимное официальное признание ГДР и ФРГ.

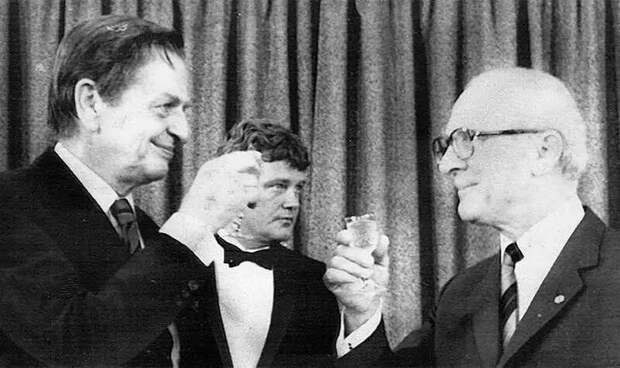

Конфигурация ГДР и её границ с натовскими ФРГ-Данией, по мнению шведского премьера 70-х — 80-х годов Улофа Пальме, сформировала военный паритет в Центральной Европе, как и в Балтийском бассейне. Это было не только выгодно нейтральной Швеции, но и сводило к минимуму риск военного конфликта НАТО с Варшавским блоком.

Это же создавало первичные условия для межблоковых переговоров по снижению военной напряженности на этих границах. С чем согласился глава ГДР Эрих Хоннекер на переговорах с премьером Пальме в восточном Берлине в середине июня 1984 года.

Впрочем, те же самые «пограничные» факторы вынудили не только ФРГ, но и Евросоюз расширять экономические «мосты» с ГДР. Точнее, Особым Протоколом ЕЭС от 25 марта 1957 г. указывалось, что применение Римского договора 1957 г. (о начале создания Евросоюза) на территории ФРГ и Западного Берлина «никоим образом не ведёт к изменению существующей системы торговых взаимосвязей между ФРГ, западным Берлином и Восточной Германией».

Это предоставляло немало преимуществ для ГДР. И прежде всего, за счёт отсутствия пошлин на её товары в ФРГ и Западном Берлине, что ежегодно обеспечивало доходы ГДР почти в 9 млрд. восточногерманских марок. ГДР также имела право поставлять в ФРГ свою агропродукцию по премиальным (высоким) ценам, получая дополнительные доходы.

Вдобавок, экспортные товары ГДР облагались в ФРГ и западном секторе Берлина льготным налогом, а скидка на налог с оборота по этим товарам составляла 11%. Что повышало конкурентоспособность восточногерманских товаров в ФРГ и Западном Берлине. Потому ГДР нередко называли в ФРГ «неофициальным членом» ЕЭС.

Словом, ГДР стала передовым военно-политическим форпостом СССР и с 1955 г. Варшавского договора, глубоко вклиниваясь в ареал НАТО в Центральной Европе. Этот стратегический фактор сыграл едва ли не главную роль в процессе разрядки военно-политической напряжённости в Европе с середины 1960-х.

Свежие комментарии