«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных знаменитым путешественникам, землепроходцам и первооткрывателям. Новый герой — российский адмирал Иван Крузенштерн, которого судьба связала с морем случайно, но благодаря его старанию и усердию настолько крепко, что открытия моряка навсегда изменили научные представления.

В предыдущих материалах речь шла об испанском мореплавателе Эрнандо де Сото и офицере русского флота Витусе Беринге. Новый герой — российский адмирал немецкого происхождения Иван Крузенштерн, которого судьба связала с морем случайно, но благодаря его старанию и усердию настолько крепко, что открытия моряка навсегда изменили представления о расположении островов и континентов во всем мире.

Становиться путешественником и покорять моря и континенты в планы маленького Адама Крузенштерна не входило — с непокорной стихией его связал случай. Мальчик появился на свет 8 ноября 1770 года в крохотном эстонском поселке Хагуди и стал седьмым ребенком в небогатой семье остзейских дворян. Отец его был эстляндским судьей. К слову, один из предков российского моряка был дипломатом и участвовал в посольствах к московскому царю Алексею Михайловичу, а другой участвовал в Северной войне, попал в плен к русским и провел там два десятка лет.

Рос будущий адмирал ребенком очень домашним и избалованным родительским вниманием и любовью.

По другим сведениям, его двоюродный дядя был адмиралом шведского флота в XVIII веке — так что моряки в роду Крузенштернов все же могли быть. Впрочем, отдать младшего сына в Морской кадетский корпус в Петербурге родители решили по совету знакомых.

Несмотря на домашнее образование, три года школы и уверенное владение английским и немецким, к учебе Адам был не особенно подготовлен. Говорят, что его отец в полной мере осознавал слабую подготовку сына и отдал его в кадеты именно поэтому — по его мнению, подросток не смог бы учиться ни в одном «приличном» заведении. По другой версии, родитель наслушался захватывающих рассказов бывалого моряка и пожелал Адаму таких же приключений.

Застенчивый юный Крузенштерн между тем к учебе отнесся серьезно и настойчиво. «А немчик-то с задатками!» — говорили об усидчивом и прилежном кадете преподаватели. Даже свободное от уроков время он посвящал накоплению знаний и подолгу засиживался в компании библиотечных книг или в обсерватории. Именно при оформлении в корпус будущего мореплавателя записали Иваном Федоровичем — так в то время в стране поступали со всеми иностранными именами. Отучиться полные шесть лет Крузенштерну суждено не было — уже через два года его произвели в гардемарины, а еще спустя год, в 1788-м, Швеция объявила России войну, и всех гардемаринов досрочно выпустили из корпуса прямо в бой, за нехваткой морских офицеров.

«Боевое крещение» случилось уже через пару месяцев после выпуска — 17-летний Крузенштерн в должности «за мичмана» побывал в морском сражении на линейном 74-пушечном корабле «Мстислав». Из-за неоконченного обучения первое офицерское звание вчерашним студентам дать не могли, зато разрешили носить саблю, правда, без темляка — серебристой тесьмы с кистью на шпаге. Впрочем, сражался юноша ловко и в бою сумел обеспечить максимальную в то время скорострельность корабельных орудий — залп через каждые три минуты.

Добрый, скромный и пылкий до самообразования моряк был на хорошем счету у начальства, и в 1793 году его в числе нескольких молодых и перспективных офицеров, в том числе Якова Беринга — внука капитан-командора Витуса Беринга, — отправили в командировку в Англию. За следующие шесть лет он побывал во многих портах мира и получил бесценную боевую и морскую практику. И именно тогда у него зародились мысли о новых морских сообщениях в России, мечты о масштабной кругосветной экспедиции и небывалых открытиях. В одном из плаваний Крузенштерн набросал проект такого путешествия и дал ему имя — «Начертание».

Дважды он подавал свой план на рассмотрение — решение по нему было либо отрицательным, либо надолго затягивалось. В это время моряк уже в звании капитан-лейтенанта командовал бригом «Нептун» и фрегатом «Нарва». Находясь в постоянном ожидании, Крузенштерн женился. Его избранницей стала 21-летняя Юлиана Шарлотта фон Траубе из древнего эстляндского рода — родители девушки к моменту женитьбы уже умерли, и она жила в семье старшего брата. Рука об руку они прошли следующие 45 лет и нажили шестерых детей: Николая, Александра, Павла, Платона, Шарлотту и Юлию. Двух сыновей, которые потом заявили о своем желании стать моряками, он отправил в Царскосельский лицей. Говорят, что так сказались воспоминания об отнюдь не уютных условиях содержания в Морском корпусе — скудном питании, неотапливаемых аудиториях и казармах без окон.

Мечта о кругосветном плавании сбылась внезапно в середине 1802 года с легкой руки министра морских сил Николая Мордвинова — Крузенштерн, которого назначили руководителем этого масштабного мероприятия, поначалу растерялся.

Мореплаватель пытался отказаться от назначения, но в конце концов принял его: «Чувствования мои воспрещали принять сие лестное поручение. (…) Я чувствовал обязанность к отечеству в полной мере и решился принести ему жертву».

Подготовка к первому российскому кругосветному плаванию под полным контролем Крузенштерна шла без единой оплошности. В матросы набирали только добровольцев, большинство из них были иностранцами, и одной из проблем на борту стал языковой барьер. Главным ориентиром при наборе команды было крепкое здоровье и веселый нрав. Корабли для путешествия закупили в Англии — фрегаты «Леандр» и «Темза» перегнали в Петербург и заодно переименовали в «Надежду» и «Неву». Перед отправкой их загрузили полусотней ящиков с подарками для императора Японии, продуктами питания на три года — в основном сухарями и солониной, — а вдобавок парусиной, железом, канатами, порохом, ружьями и саблями. В путь суда проводил император Александр I, после чего 26 июля 1803 года они выдвинулись из Кронштадта и вышли в море: «Надеждой» командовал сам адмирал, «Невой» — моряк Юрий Лисянский.

Внезапно в районе Тенерифе один из пассажиров, Николай Резанов, которого, согласно инструкциям, следовало доставить в Японию для выполнения дипломатической миссии, заявил, что настоящим руководителем экспедиции назначен именно он, а Крузенштерну доверено лишь быть «извозчиком» и «управлять парусами». Капитан, для которого такой поворот дел оказался сюрпризом, согласился сотрудничать с Резановым, однако указал ему, что, вероятно, он заблуждается в трактовке инструкций и в действительности может претендовать лишь на должность «полного хозяйского лица», которому вверено ведение торговых операций. Без конфликтов, правда, все равно не обошлось — во многом из-за того, что послу и адмиралу пришлось делить на двоих одну каюту. Отношения обострились настолько, что их общение в конце концов свелось к сухому обмену записками.

Адмиральский пес породы спаниель, неразлучный с Крузенштерном, стал, судя по всему, самым необычным и одновременно самым любимым членом экипажа, отправившегося в кругосветку. Матросы даже ввели ритуал с его участием и перед каждым отплытием дергали пса за пушистые висячие уши, веря, что именно благодаря этому плавание проходило без серьезных проблем.

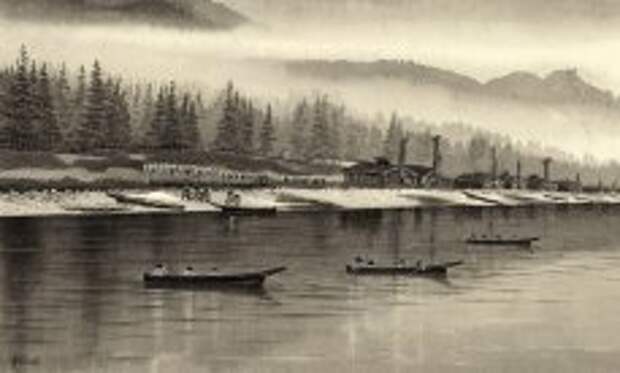

Три года плаваний — и экспедиционные корабли пересекли Атлантический океан, обогнули мыс Горн, добрались до Камчатки и Сахалина, побывали у берегов Японии, Китая и Аляски и выдвинулись обратно в родной порт. Путешественникам удалось добиться главной цели — организации активного участия России в мировой торговле, которую Крузенштерн считал «основанием истинного могущества морской державы и непоколебимого ее величия». Проделанную адмиралом и его командой работу в 1806 году оценил император Александр I, особо отметив заслуги начальника экспедиции и провозгласив итоги «путешествия кругом света» вожделенным успехом.

Вернувшись на сушу, Крузенштерн вскоре ушел в бессрочный отпуск и полностью посвятил себя созданию «Атласа Южного моря». Спустя время он вступил в должность директора того самого кадетского корпуса, в котором когда-то учился. 16 лет его работы — и в учебном плане заведения появились новые предметы и классы, были отменены телесные наказания, а библиотека и музеи пополнились уникальными пособиями и экспонатами. В 72 года адмирал ушел в отставку и переехал в свое имение, где до последних дней жизни наравне с другими исследователями работал на благо Русского географического общества. После смерти Крузенштерна в 1842 году его похоронили на родине — в таллинском Домском соборе.

Кроме того, мореплаватель определил пригодность русского человека к работе в экстремальных условиях кругосветного путешествия. В своем бортовом журнале он зафиксировал бесценные экспериментальные данные о культуре и быте ранее неизведанных мест и десятков этнических типов — неслучайно по прибытии Крузенштерна избрали почетным членом Академии наук.

На берегу Невы прямо напротив здания военно-морского училища имени Фрунзе, бывшего Морского корпуса, установлен гранитный постамент с трехметровой статной бронзовой фигурой и надписью на латыни spe fretus («живущий надеждой») — памятник великому мореплавателю. Ходит легенда, что когда-то курсанты накануне выпуска втайне от начальства сшивали из своих тельняшек одну гигантскую полосатую рубашку и перед самым рассветом натягивали ее на широкие плечи бронзового адмирала, искренне веря, что этот обычай непременно принесет им удачу в морских начинаниях.

Свежие комментарии