Вот такой у нас флот…

Сегодня в отдельных интернет-заводях, особенно там, где можно не бояться цензуры, идут очень активные обсуждения на тему того, почему у нас на Черном море все выглядит так же печально, как в 1942 году. И какой флот нам нужен, чтобы побеждать всех и вся.

Эпиком стала статья, в которой автор призывал извести под корень корветы-фрегаты и наштамповать подводных лодок, БЭКов и ракетовозов на базе сухогрузов. И если в плане подводных лодок я с ним абсолютно согласен, то вот насчет ракетовозов и катеров без экипажа – нет. Что и вылилось в предыдущую статью, в которой вроде бы получилось провести границу между нормальным кораблем и БЭКом.

Но здесь тут же возникает вопрос: а почему у нас нормальные корабли ведут себя не так, как должны, отстаиваясь по портам? Многие сегодня проводят аналогии с 1943 годом, когда советские адмиралы в коряво спланированных и еще хуже проведенных операциях угробили много людей и кораблей при минимальном ущербе для противника. И тогда Сталин запретил использование кораблей крупнее эсминца, поставив их в Поти и другие порты.

Вообще Иосиф Виссарионович был мудрым человеком. И тут не надо было быть специалистом, чтобы понять: ради нескольких десятков снарядов, выпущенных в сторону противника (а именно так и стреляли в набеговых операциях советские артиллеристы), угробить лидер эсминцев или лидер эсминцев и два эсминца (как это было под Ялтой в октябре 1943-го) – непозволительная роскошь. И коль советские адмиралы не в состоянии спланировать и провести боевую операцию по-человечески – нечего тогда и огород городить.

Кстати, Гитлер в том же 1943 году, после боя у Нордкапа, повел себя абсолютно так же.

Если же взять в истории потери Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны в плане крупных кораблей (от тральщика и выше), то получается вот такая картина:

- немецкая авиация: 9 кораблей, из них 1 крейсер, 2 лидера, 5 эсминцев;

- минные заграждения (свои): 3 эсминца;

- минные заграждения противника: 1 лидер, 1 эсминец, 1 минный заградитель;

- торпедные атаки катеров и подводных лодок противника: 4 тральщика.

Пусть тральщики никого не смущают, советский тральщик типа «Фугас» был в плане вооружения ничуть не слабее румынских миноносцев, с которыми наши тральщики имели несколько боестолкновений, а даже сильнее: 100-мм + 76-мм орудия нашего корабля явно смотрелись предпочтительнее двух 66-мм орудий румынских кораблей.

Вся проблема кораблей советского флота (помимо никчемных адмиралов) заключалась в том, что они были не готовы к такой войне, которая началась. То есть — с массированным применением авиации.

Вообще о ПВО советских кораблей уже сказано немало, я просто напомню. Оно было вот таким:

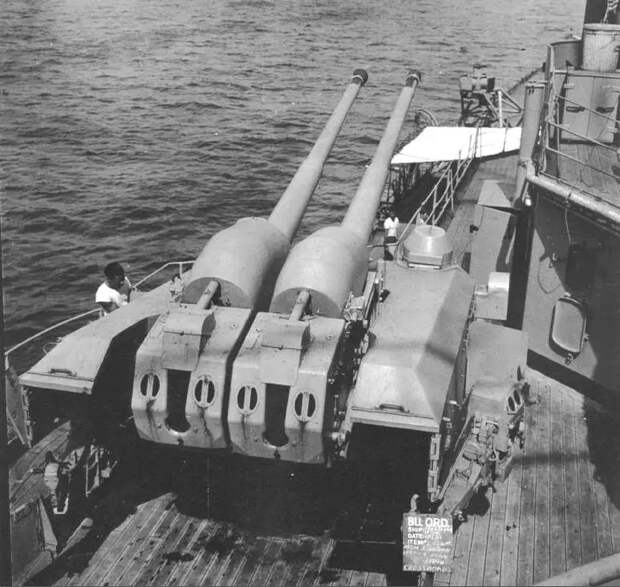

Линейный корабль «Севастополь»: 6 х 76-мм орудий, 16 х 37-мм орудий, 12 х 12,7-мм пулеметов.

Крейсер «Молотов»: 12 х 37-мм орудий, 4 х 12,7-мм пулемета.

Лидер «Ташкент»: 1 х 2 х 76-мм артустановка, 6 х 37-мм орудий, 6 х 12,7-мм пулеметов.

Эсминец «Сообразительный»: 1 х 2 х 76-мм артустановка, 7 х 37-мм орудий, 8 х 12,7-мм пулеметов.

Для сравнения пара кораблей из того же 1943 года.

Эсминец Z31 (Германия): 2 х 2 х 37-мм установки, 9 х 20-мм.

Эсминец «Махан» (США): 2 х 2 х 40-мм установки, 4 х 20-мм.

Крейсер «Уичито» (США): 24 (4х4 и 4х2) х 40-мм, 18 х 20-мм.

Линкор «Бисмарк» (Германия): 16 (8х2) х 105-мм, 16 (8х2) х 37-мм, 20 х 20-мм.

Да, 105-мм у «Бисмарка» это были не универсальные, а именно зенитные орудия. Впрочем, как известно, ему это не очень помогло.

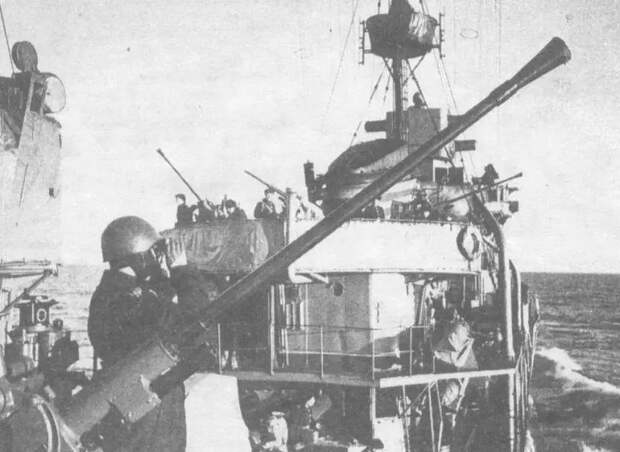

Универсальные орудия специально не берем в расчет, их эффективность была не очень высокой. Зато стоит принять во внимание то, что советские 76-мм и 45-мм зенитные орудия были полуавтоматическими, то есть в боевых условиях их скорострельность была ужасающе низкой, на практике не превышая 10 выстрелов в минуту. Кроме того, снаряды 45-мм орудий не имели дистанционных взрывателей, то есть приходилось стрелять, рассчитывая на прямое попадание.

В целом можно сказать, что по сравнению с кораблями других стран советские перед авиацией противника не смотрелись былинными богатырями. У них было ПВО, но рассчитывалось оно по меркам 30-х годов и к 1942 году совершенно не соответствовало требованиям времени.

Единственная модернизация, которую провел советский ВМФ во время войны, заключалась в замене 45-мм пушек 21-К на 37-мм автоматы. Это, конечно, усилило возможности, но не настолько, чтобы корабли чувствовали себя защищенными.

Бой 6 октября 1943 между отрядом советских кораблей в составе лидера «Харьков» (2 х 76-мм, 4 х 37-мм, 4 х 12,7-мм), эсминца «Способный» (2 х 76-мм, 7 х 37-мм, 8 х 12,7-мм) и эсминца «Беспощадный» (2 х 76-мм, 4 х 37-мм, 4 х 12,7-мм) против немецкой авиации — лучшее тому доказательство. Тогда были потоплены все три корабля, погибло более 700 офицеров и матросов, а вот потери у немцев были исключительно от действий авиационного прикрытия наших кораблей. Согласно донесениям и рапортам, ни один немецкий самолет не был сбит расчетами потопленных кораблей.

Так вышло, что лучшим способом борьбы с немецкой авиацией стал отвод советских боевых кораблей в грузинские порты, которые тогда находились вне досягаемости Люфтваффе.

И, вернувшись в наше время, мы можем увидеть примерно ту же ситуацию. Российские военные корабли рассредоточены вдалеке от того самого Крыма, который каких-то десять лет назад назывался «непотопляемым авианосцем». Нет, с Крымом всё в полном порядке, его утопить по-прежнему нереально, чего не сказать о кораблях.

Давайте пройдемся по корабельному составу ЧФ именно с точки зрения времени создания корабля и его ПВО.

Сторожевые корабли проекта 1135

Представитель класса «Ладный» — старейший боевой корабль ЧФ, в строю с 1980 года. Единственным противовоздушным вооружением этого корабля являются две двухбалочные ПУ ЗРК «Оса-М», родом из 70-х годов прошлого века. Версия «Оса-МА-2» имеет на вооружении вполне приличные ракеты, способные поражать ПКР противника на сверхмалой высоте (5 метров), дальность действия комплекса до 15 км. Скорострельность — 2 выстрела в минуту, время перезарядки 16–24 секунды. Боекомплект 40 ракет.

Комментировать нечего.

Фрегаты проекта 11356Р «Буревестник»

Это новый класс, что по сути, что по времени, в строй фрегаты вступали после 2015 года. «Адмирал Макаров» как представитель вооружен двумя 30-мм артиллерийскими установками АК-630М и установкой вертикального пуска 3С90М на 24 ячейки комплекса «Штиль-1». Это морской вариант ЗРК «Бук-3М».

АК-630М, если вместе с МР-123 «Багира», — это для летучих и плавучих малозаметных целей очень даже оружие, потому что слабое место ракет комплекса «Штиль-1» — полуактивная радиолокационная ГСН, то есть предполагается, что цель должна быть подсвечена радаром носителя, что в случае малоконтрастных БЭК и БПЛА несколько затруднительно.

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий»

Новейшие корабли в плане вступления в строй. Корветы, которые во всем мире считают фрегатами, и справедливо, потому что такой корвет вполне в состоянии усложнить жизнь даже эсминцу. В плане вооружения здесь интересно.

Если брать как пример «Меркурий», единственный представитель этого класса в составе ЧФ, имеет на вооружении все те же 2 установки АК-630М. К ним – ЗРК «Редут», 12 ячеек, вариация на тему С-300. «Полимент-Редут» – очень страшное оружие против самолетов и никакое против БПЛА. Исключительно из-за размеров ракет.

Корветы проекта 20160

Самый критикуемый класс черноморских модульных корветов. Если брать «Сергея Котова», то к стандартному вооружению из 1 х 76-мм АУ АК-176МА, 2 х 14,5-мм МТПУ «Жало», 2 х 12,7-мм «Корд» был добавлен комплекс «Гибка», представляющий собой турельную установку с автоматизированной системой управления, оснащённую оптоэлектронной системой обнаружения и сопровождения, с пусковыми установками ракет «Игла», «Верба» или ПТУР «Атака». Пишут, что еще на «Котове» был «Штиль-1», но несколько непонятно, куда на этом кораблике его смогли установить.

В любом случае, из всех уже перечисленных кораблей именно 20160 был наиболее мощно вооружен против БЭКов. И то, что «Сергея Котова» достали только с третьей попытки, говорит о многом.

Малые противолодочные корабли проекта 1124

Стандарт для 80-х годов прошлого века: АК-630 и «Оса-МА» с половинным (20 шт.) боекомплектом от фрегата.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М»

Свежие корабли 2018–2020 годов. Как представитель класса возьмем наиболее свежий на ЧФ «Грайворон».

1 х 30-мм АК-630М-2 «Дуэт», 2 х 14,5-мм МТПУ «Жало», 3 х 7,62-мм пулемета, 2 ПУ 3М-47 «Гибка» с ЗУР «Верба» или «Игла-С».

Вот здесь как раз очень сложно работать по самолетам, а вот от более мелких целей как раз отбиться есть чем.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт»

Тоже новый класс кораблей, которые то ли малые корветы, то ли МРК, сложно определить. «Аскольд» помимо ударного ракетного вооружения имеет 1 х 76,2-мм АК-176МА, 2 х 12,7-мм пулемётных установки «Корд» и 1 ЗРАК «Панцирь-МЕ» (2 х 30-мм + 6 ПУ).

О десантных кораблях говорить не будем, там всё просто печально.

Итак, продолжать можно до бесконечности, но какой вывод можно из всего сделать? А такой же, как и из первой части: к войне, которая началась с применением БПЛА и БЭК, российский флот не был готов.

Здесь никаких в целом претензий, к этой войне никто не был готов. Уж тем более корабли, которые строились по проектам 20-летней давности. Так вышло, что самое действенное оружие российских кораблей против БЭК и БПЛА – 30-мм многоствольная пушка АО-18, которую великие конструкторы Грязев и Шипунов создали аж в 1964 году. Уже мелькали на многих страницах вопросы относительно того, зачем на кораблях вообще этот анахронизм, а вот так вышло, что только на АК-630 и могут рассчитывать в плане обороны от БЭКов некоторые наши корабли.

Да, на самых свежих кораблях снова начали появляться ранее возведенные в ранг бесполезных МТПУ «Жало», которым теперь есть кого жалить, 12,7-мм «Корды», которые в принципе оружие прекрасное, а на борту корабля с ними можно вообще творить чудеса: сосредотачивать без проблем там, где нужно, и давать плотный огонь.

И получается, что как раз диапазон от 12,7 до 30 мм — это самое то, чтобы поражать безэкипажные корыта противника, вопрос в том, что далеко не все корабли, построенные ранее, имеют возможность установки дополнительных систем вооружения в должных количествах. Ведь установка на фрегат пары МТПУ проблемы не решит, а в идеале надо решить проблему, а не создать видимость ее решения.

Так что отвод кораблей из Севастополя, который оказался не очень уютным местом с момента появления БЭКов, — это вполне логичное решение. Более того, это, возможно, единственное верное решение, потому что сказать о том, что необходимо наладить службу наблюдения и охраны водного района, можно, вот только сделать это намного сложнее, чем громогласно заявить.

Десятки наблюдательных постов, оснащенных соответствующим оборудованием, — это сложнее, чем сеть радарных постов. Но радары здесь не очень хорошие помощники, тот же «Магура» ими засекается очень напряжно, все-таки конструкция из пластика для радара не очень.

А стрелять при помощи оптического прибора типа «глаз»…

Так стреляли в том октябре наши предки на «Харькове» и эсминцах. И ответ на вопрос, почему три корабля, у которых было в целом 38 стволов ПВО, не сбили ни одного самолета, прост: краснофлотцы не обладали должными навыками и технической помощью. Да, в то время в составе ЧФ был ОДИН корабль, оснащенный РЛС, – крейсер «Молотов». У остальных все зависело от зоркости глаз сигнальщиков и опыта наводчиков.

В наше время, когда эти БЭК и БПЛА толком не видят радары, снова в бой идет человеческий фактор. Значит, возникает вопрос должной подготовки кадров, но это уже тема совсем другого разговора.

Здесь же осталось ответить на вопрос: нам, как в песне поется, нужны какие корабли на море? О которых командование флота будет думать, куда бы их сбагрить? На Каспий или Север, не важно, главное — подальше от противника, который их сможет потопить при минимальных затратах?

Ну так можно думать о кораблях, которые годятся только на иголки. Есть уверенность в том, что корабли проекта 22350/22350М останутся жемчужиной отечественного кораблестроения и основой для российского флота. Это действительно прекрасные корабли, более того, есть смысл подумать над тем, чтобы скопировать американский подход.

Вот посмотрим на ВМС США. Авианосцы – 2 типа, старые и новый. Крейсера – 1 тип. Эсминцы – 2 типа, но с «Замволтом» всё понятно – на дно. Прибрежные корабли – 2 типа. Патрульные корабли – 1 тип. Подводные лодки – 4 типа, но один («Сивулф») закрыт. И это намного более оправдано, чем то, что делают у нас, плодя корабли сходные по задачам и вооружению, но совершенно разные конструктивно. Как в Советском Союзе было с атомными подводными лодками.

Так какой нам нужен флот?

Современный и универсальный. Надводный и подводный.

Два слова буквально о подводном флоте. Два вида новых АПЛ, «Борей» и «Ясень», — это прекрасно. Это современные лодки, ничем не уступающие, а в чем-то и превосходящие то, что клепают в мире. Способные обеспечить решение любых задач, которые можно ставить перед экипажами таких кораблей. И постройка таких лодок в должных количествах — вот наиглавнейшая задача и вектор развития, а не трата ресурсов на авианосные прожекты.

С дизель-электрическими лодками у нас хуже, но и сфера их применения – не океаны, а черноморская и балтийская акватории. И для этих морей таких лодок более чем достаточно.

Надводный флот – всё сложнее.

Основой флота просто обязаны стать фрегаты. По крайней мере, на северном и восточном направлениях. Балтика и Черное море могут вполне обойтись корветами.

Итак, корабли дальней и ближней морской зоны — это явно проект 22350.

Корабль ближней морской зоны — корвет 20380.

Патрульный корабль — тральщик проекта 266М.

С кораблями проектов 22160, 21631 да и 22800 нужно прощаться. Смысла в постройке этих откровенно неприспособленных для боя кораблях мало. С серией «Василия Быкова» закончено, осталось подписать приговор малым ракетным кораблям типа «Буян-М» и «Каракурт», потому что у этих кораблей, вопреки замыслам создателей, больше отрицательных сторон, чем положительных.

Конечно, то, что их можно перебрасывать по внутренним рекам с Балтики на Каспий или Черное море, интересно, но корабль, который не может эффективно использоваться при волнении в 5 баллов, — это как бы нонсенс.

Завтра «москитный» флот действительно можно будет заменить безэкипажными судами. Они, по крайней мере, дешевле, чем МРК, менее заметны, но могут нести, пусть и в меньших количествах, ракетное или торпедное вооружение. Кстати, торпеда на небольшом БЭК — это даже более интересно, чем ракета. Подойти незаметно на дистанцию пуска и отправить торпеду к противнику — это может быть не менее эффективно, чем действия подводной лодки, и в разы дешевле.

Идея торпедного катера сороковых годов прошлого века или ракетного катера из семидесятых, воплощенная в безэкипажных кораблях длиной 6-10 метров и соответствующего водоизмещения – почему нет? Да, эти корабли придется защищать от атак с воздуха и из-под воды, но именно в этом и будет состоять основная задача корветов и фрегатов при использовании БЭКов. И такая тактика может оказаться весьма эффективной.

Сократить обилие кораблей разных проектов, от которого рябит в глазах, оставить лучшие и дооснастить их в соответствии с изменившейся обстановкой – в этом первоочередная задача. Корабли должны выполнять боевые задачи в любой обстановке, а не прятаться по темным углам из-за того, что не могут дать отпор противнику.

А что с крейсерами и авианосцами?

Один крейсер как символ, конечно, нужен. Тем более на Севере, где из него получится просто шикарная плавучая батарея ПВО с просто безумным радиусом действия. И если к такой батарее пристегнуть охранение из современных кораблей, которые способны будут обеспечить головную боль любым подводным лодкам, это будет смотреться на волнах просто шикарно.

Авианесущие корабли… Вот если честно, запретил бы на законодательном уровне говорить вслух (а тем более, публиковать) о необходимости этих кораблей для ВМФ России. Вплоть до статьи в УК РФ. Если кто-то начнет вещать на тему того, что авианосец необходим флоту, что без авианосца флот России неполноценный – вот тут такого надо брать за жабры, потому что это либо желающий погреть руки на очередном прожекте, либо человек умственно неполноценный. В первом случае надо штрафовать нещадно в пользу ВМФ России, во втором – лечить.

Крики о необходимости авианосца, конечно, еще будут. Но люди умные уже давно сообразили и молчат на тему того, что для постройки нового авианосца у нас в стране нет ничего. Совсем ничего. Нет конструкторов, которые смогут разработать вменяемый проект не для почившего в истории форума «Армия…». Нет производственных мощностей, на которых можно строить такие корабли. Нет уже людей с опытом постройки таких кораблей. Нет должного количества кораблей охранения для авианосцев. Нет палубных самолетов, МиГ-29К – это смешно.

Но главное — в стране нет таких сумм, которые можно было бы безболезненно потратить на постройку таких кораблей. И последнее — нет ни малейшей необходимости в этих кораблях.

Вот такой у нас флот, вот такой у нас может быть флот.

И честно надо признать — ошибок за последние десятилетия было сделано очень много, слишком уж увлеклись с заигрываниями с Западом, который с удовольствием отмистралил Россию, а потом лишил многих вещей, к которым успели привыкнуть. Типа дизелей от компании MAN.

Однако среди плевел однозначно есть и удачные проекты, которые вполне можно будет доработать в свете изменившейся обстановки. И тогда не придется прятать действительно боевые корабли по укромным уголкам Каспия, Волги и Ладоги.

Свежие комментарии