Триумф генерала Власова. Калаусское побоище

При этом назвать это место не то что «хлебным», но даже спокойным было никак нельзя. Черноморская кордонная линия в 20-х годах 19-го века была в состоянии своеобразного первого шага для рывка на юг. Станичники, опасаясь откровенно варварских набегов черкесских племён, которые резали на своём пути и женщин, и детей, и стариков, старались не селиться близко к берегу Кубани. А сама Черноморская кордонная линия, примыкавшая к Кубани, была по большей части лишь рядом кордонов и скромных тет-де-понов на местах возможного форсирования реки черкесами.

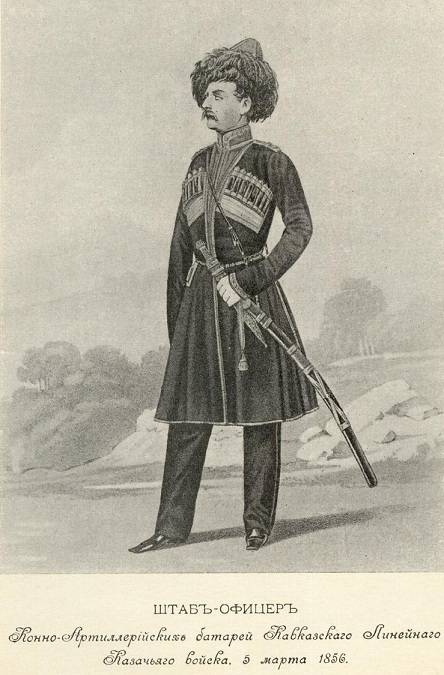

Максим Григорьевич Власов

Изменить это положение дел решил занявший должность командующего Отдельным Грузинским корпусом (с 1820-го – Отдельный Кавказский корпус) генерал Алексей Петрович Ермолов. В 1819-м в состав ермоловского корпуса было включёно и Черноморское казачье войско. Генерал всячески склонял казаков селиться непосредственно по реке Кубань. Он гарантировал им отсрочку платы за землю, налоговые послабления, да и сама земля была плодородна, а река полна рыбы.

Однако требовалось привести кордонную линию в боеспособное состояние для защиты поселенцев, которые отозвались на призыв Ермолова. Именно для решения этой задачи и был поставлен генерал-майор Власов, старый знакомый Ермолова по Отечественной войне 1812-го года и войнам Коалиции 1805-1807 годов.

Левобережье Кубани в то время представляло собой густой лес, под покровом которого черкесы могли не только шпионить за передвижением казаков, но и незаметно для наших войск группироваться в крупные отряды для совершения набегов. Чтобы избавить селения хотя бы от этих опасностей, Максим Григорьевич для начала приказал напротив каждой правобережной станицы или кордона на левом берегу срубить все деревья. И стройматериал, и кордонам спокойнее вести наблюдение.

Осенью 1821-го года Власов был только в самом начале реализации своих планов по укреплению кордонной линии и перехода в наступление. Поздним вечером со 2-го на 3-е октября 1821-го года казаки в секретах заметили как на левобережной Кубани в районе речки Давыдовка (ныне практически высохший левый рукав реки Протока, которая в свою очередь является правым рукавом Кубани; район станицы Анастасиевской) началось скопление огромной массы шапсугов и жанеевцев. Периодические нападения были в этой местности обыденностью, даже на сенокос казаки без оружия не ходили, а станицы были окружены сторожевыми вышками, но крупные массы противника говорили не о банальном разбойничьем нападении, а о военной операции.

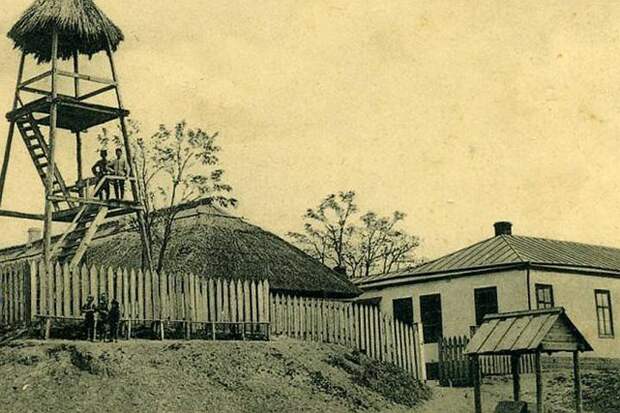

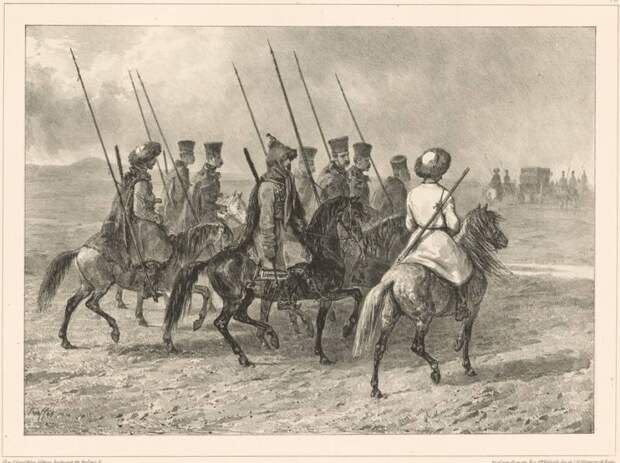

Пикет кордонной линии

Казаки в секрете немедленно сообщили об этом на Петровский пост войсковому старшине Журавлю (по данным Василия Потто старшина тогда состоял начальником четвёртой части кордонной линии). В это же самое время Власов лично вместе с отрядом кавалерии объезжал линию, поэтому данные сведения немедленно оказались и в его руках.

Генерал прекрасно помнил, какую цену заплатили казаки, чтобы остановить наступление черкесов у Ольгинского кордона, поэтому решил не медлить, собирая силы, а начать действовать немедленно. Всего на тот момент с поста и ближайших пикетов Власов смог выставить против неприятеля отряд в 611 конных казаков, 65-ти пеших бойцов при двух конных орудиях. В это же время для наблюдения за врагом были посланы казачьи разъезды.

В половине девятого часа, когда темнота полностью овладела Кубанской равниной, разъезды сообщили, что противник решил форсировать Кубань в двух верстах (около 2 км) от Петровского поста. Вскоре у места брода появился и генерал Власов со своим малочисленным отрядом. Находясь всего в версте от черкесов, отряд генерала мог видеть, как тысячи конников перебираются через Кубань. Позже из допросов пленных станет ясно, что Кубань форсировали около 3000 воинов. Атаковать их в данный момент было бы решением смелым, но глупым, а главное бессмысленным. Остановить черкесов Власов бы не смог, что означало гибель женщин и детей во всех ближних станицах и хуторах.

Поэтому Максим Григорьевич решил пропустить противника, оставаясь незамеченным и в итоге закружить их отряд в ночи малыми силами, уводя от станиц. После форсирования Кубани черкесы, не заметив отряда Власова, направились в сторону Петровских хуторов, находившихся в 15-ти верстах. Генерал приказал войсковому старшине Журавлю вместе с конниками гарнизона его поста преследовать противника определённое время и вступить с ним в бой, а, когда всё внимание черкесов будет отдано именно ему, имитировать отступление к черкесской же переправе, заманивая его к бойцам Власова.

Казачий разъезд

В это же самое время сам Власов приступил к организации встречи. В камышах, поросших вокруг переправы, расположились казаки-пластуны при орудиях, заправленных картечью. Также Максим Григорьевич оставил при себе часть конных казаков, чтобы иметь возможность корректировать движение вражеских отрядов в этой ловушке по необходимости. Вскоре, заранее посланные гонцы, привели с собой казачьи сотни с соседних постов.

Наконец вдали в 6 верстах от сил Власова раздались выстрелы и лютые крики – отряд казаков поста старшины Журавля бросился на неприятеля. Максим Григорьевич, дабы черкесы не опомнились и не осознали, какие силы им противостоят, отправил на подмогу сражавшимся сотню есаула Залесского при одном конном орудии, прибывших со Славянского поста.

Выстрел картечью из орудия сотни Залесского стал сигналом для всех постов и пикетов линии. Когда грянул выстрел, «линейцы» исполнили приказ генерала Власова – подожгли так называемые маяки (порой их именуют «фигурами» — это специальный сигнальный знак, утверждённый на кордонной линии как своеобразная сигнализация). По действующим на линии правилам караульной службы огни мгновенно осветили всю линию. Каждый пост и пикет, завидев пламя соседей, действовал также. По кордонам (они же посты) пронеслась канонада выстрелов, поднимая тревогу по гарнизонам.

Горцы оказались в полном замешательстве. Мало того, что они никак не могли осознать, с какими силами имеют дело, так ещё эта череда огней и грозных выстрелов окончательно внесли сумятицу в их ряды. Естественно, возникшая паника уже рисовала в головах черкесов бесчисленные отряды неприятеля, окружившие их в ночной тьме. Таким образом, план Власова уже на этом этапе оказался успешным.

Горцы бросились прочь за Кубань, надеясь прорваться через кордонную линию. И здесь их ожидала засада. Пластуны, заранее окопавшиеся у камышей, при подходе противника открыли огонь. Сзади же на горцев вовсю наседал конный отряд Журавля и Залесского. Таким образом, не имея возможности ни отступить за Кубань, ни атаковать станицы, черкесы бросились вдоль линии, пытаясь обойти засаду по флангу. Но сначала они нарвались на конницу Власова, которой он умело маневрировал, перерезая противнику пути отхода. А попытка прорваться в обратном направлении навела их на ещё одну пластунскую засаду, которая, имея два орудия, осыпала их картечью.

Наконец, отчаявшиеся горцы нащупали один единственный открытый путь. Этот путь, в прямом смысле этого слова, стал путём в могилу. Сотни конных черкесов кинулись прямиком в Калаусский лиман (его порой называют Прогнойным), который представлял собой местами поросшую камышом болотистую топь. Те, кто смог повернуть обратно, снова попадали под шашки и ружейный огонь казаков, в первых рядах которых сражался сам генерал Власов.

Несмотря на явный триумф наших войск, итог сражения казался ужасным. Наутро вся топь лимана была усеяна трупами черкесов и их лошадей, медленно тонущих в вязкой жиже. Кое-где вода лимана приходила в движение от последних попыток раненых людей и животных выбраться на берег, но вязкая грязь не позволяла спастись. Над топью периодически разносились предсмертные стоны умирающих людей и ржание лошадей, больше похожее на мольбу о спасении.

Типичный кубанский ерик (протока) у лиманов

До сих пор ведутся споры как о месте сражения, так и об итоговом числе погибших, взятых в плен и успевших вырваться из смертельной ловушки. Местоположение Калаусского лимана более чем приблизительное ввиду активной сельскохозяйственной деятельности человека. К тому же Калаусский лиман тесно связан с ериком (узкая протока) с тюркским именем Калаус, но суть в том, что таких ериков было целых три: Калаус, Малый Калаус и Сухой Калаус. Эти протоки появляются и исчезают, а вместе с ними исчезают даже целые озёра. И не всегда это связано с человеком.

Согласно данным генерала и военного историка Василия Александровича Потто, в самом лимане погибло около 20 представителей черкесской аристократии и 1200 всадников. Остальные же погибли в бою, а спастись удалось только «нескольким десяткам человек». При этом наши войска пленили черкесского князя, 42 всадника и отбили у неприятеля 2 знамени. В качестве трофеев казакам достались 560 лошадей и множество оружия. Потери же казаков были незначительными – 4 утонули в лимане, увлёкшись преследованием, один убит на поле брани и 14-ть ранено.

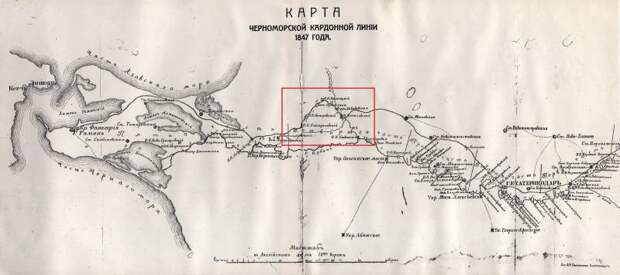

Приблизительное местоположение разыгравшегося сражения недалеко от Петровского поста

По другим данным, партия горцев, прорвавшаяся обратно за Кубань, составляла не несколько десятков, а около 2 тысяч. Погибших же черкесов насчитывалось более тысячи бойцов, а вот трофейных лошадей было 318 голов. Единственное, в чём почти все источники сходятся, – это число наших потерь.

Так или иначе, но поражение в Калаусском побоище не отрицали даже черкесы, считая это личным позором, которое смывается только кровью. И это не пафос и не выражение из кинематографа. Уже 5-го октября черкесский отряд в 1000 всадников подошёл в район Петровского поста с целью отбить тела павших и поквитаться с обидчиками, но всё тот же генерал Власов дал достойный отпор. Весь октябрь горцы продолжали наседать на линию именно в этом месте.

За Калаусское сражение, превратившееся в бойню, Власова по достоинству наградили, как и его офицеров. Ермолов писал высшему начальству:

Черноморская кордонная линия. Какой она была

В самых обтекаемых формулировках Черноморская кордонная линия – это просто ряд оборонительных укрепления на правом берегу реки Кубань. Организована она была для противодействия опустошительным грабительским набегам горцев с левобережной Кубани. В динамике своего развития кордонная линия не только модернизировалась и росла, принимая в свой состав всё новые ряды укреплений (к примеру, Черноморская береговая линия), но даже меняла названия. Так, её часто именовали и Кубанской линией, и Кубано-Черноморской.

Начало ей было положено в 1793-м году, когда казачий атаман Захарий Чепега по приказу графа Ивана Васильевича Гудовича занял по правому берегу Кубани наиболее удобные для возведения укреплений места. Там были обустроены так называемые кордоны, которые и дали имя линии. Первым начальником Черноморской кордонной линии был назначен войсковой есаул секунд-майор Лукьян Тиховский. Отец будущего полковника Льва Тиховского – героя сражения у Ольгинского кордона. Со временем менялось количество кордонов, как и само их название, протяжённость линии и количество войск, её охранявших. Сама линия начиналась от берега Кизилташского лимана, т.е. фактически от Чёрного моря и тянулась на восток до района современного Усть-Лабинска.

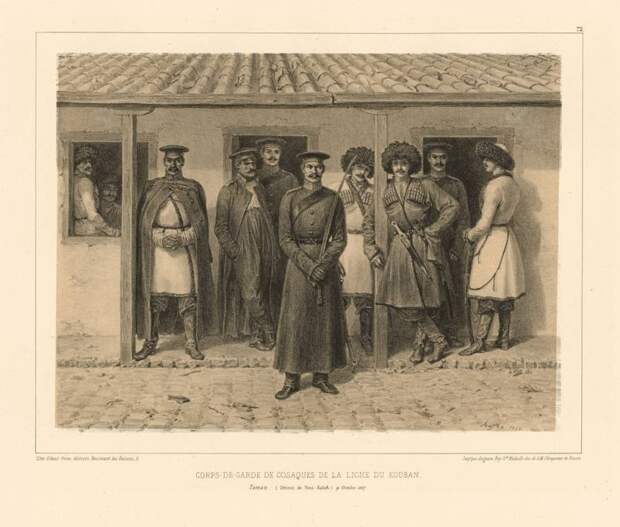

Казаки на кордонной линии

Но как выглядели сами укреплённые пункты, как на них жили бойцы и какие тяготы военной службы выпали на их долю – это некая «тёмная» территория в общедоступном информационном поле.

Сначала следует сделать небольшое отступление. Тот вид, в котором кордонную линию знают сейчас, она приобрела в 20-30-х годах 19-го века. Именно тогда генерал Алексей Петрович Ермолов, возмущённый полной небоеспособностью линии, управляемой запорожцами (названных позже на Кубани черноморцами), начал активно рекрутировать донских казаков, уже отличившихся на Кавказе. Позже именно этих бойцов назовут «линейцами». Донцы шли на линию неохотно, но вскоре обустроили край и саму линию не в пример лучше прежних поселенцев.

Кордонная линия состояла из укреплений: кордонов, постов, пикетов и батареек. Что они собой представляли на практике? Тут долю сумятицы вносит тот факт, что кордон и пост – это один и тот же фортификационный объект. Переименование кордонов в посты было проведено генералом Максимом Григорьевичем Власовым уже в 1820-м году, когда он был назначен командующим обороной линии.

Пост (кордон) являлся самым большим по масштабу и составу гарнизона укреплением на всей линии. Чаще всего это был четырёхугольный редут с бастионами или полубастионами. Также на бруствере устанавливали кремальеры – излом в линии укреплений для лучшего обстрела местности. Пост окружался небольшим рвом и земляным валом, периодически оплывавшим после дождей и требующим постоянного восстановления.

Внутри поста устанавливали саманные (турлучные) казармы, крытые соломой. Стены таких строений возводились либо из сырцового саманного кирпича, либо из ветвей, составляющих каркас, который позже обмазывался глиной и белился. В таких казармах жили и казаки, и офицеры — раздельно, естественно. Отдельно находилась конюшня, а у ворот непременно сооружали дозорную вышку.

Гарнизон поста составлял от 50-ти до 200 конных и пеших казаков. Артиллерийское вооружение состояло из 2, реже 4 пушек. После того как генерал Ермолов лично озаботился кордонной линией, количество орудий было увеличено до 8-ми. Соответственно было увеличено количество артиллеристов в гарнизоне.

Каждый пост, как и вся линия, был оборудован своеобразной сигнализацией, т.к. даже весьма укреплённый кордон мог легко пасть под напором многотысячных черкесских отрядов без подмоги. Так, на длинных шестах крепились либо шары, сплетённые из сухой лозы, либо вязанки просмоленного камыша. Эти приспособления назывались «маяками» или «фигурами». Днём сигнал тревоги передавался смоляным дымом, а ночью горящий «маяк» на длинном шесте с высоты дозорной вышки можно было разглядеть за многие километры. Дополнительно к основным силам каждый пост обязан был иметь конный резерв на случай тревоги, ведь посты к тому же несли и обязанность патрулирования территории казачьими разъездами.

Казачий разъезд

Так называемые пикеты строились между постами в количестве от 3 до 5 штук. По сути это были промежуточные укрепления, напоминавшие по структуре пост, но в малых размерах и с меньшим гарнизоном. Там, как и на постах, имелся небольшой земляной вал, а иногда и ров, дозорная вышка, а вместо казармы строился скромный шалаш и маленькая мазанка. Гарнизон пикетов не превышал 10 человек.

Ещё одной экзотикой Черноморской кордонной линии были батарейки. Принято считать, что батарейки устанавливали между постами и пикетами. К примеру, историк кубанского казачьего войска Фёдор Щербина утверждал, что батарейка – это отдельное фортификационное сооружение, к тому же имеющее некоторые атрибуты постов (вал, ров, вышку). По другим данным батарейки могли быть своеобразными спутниками, как постов, так и пикетов.

Так или иначе, но гарнизон батарейки был больше, нежели гарнизон пикета, и составлял от 10 до 40 пеших казаков. А само забавное название укрепления пошло от обязательного наличия на батарейке одного орудия. Часто батарейки обустраивались в возможных местах форсирования реки. Также в функции батареек входила роль опорного пункта во время военных операции, когда брод необходимо было охранять при наступлении и при отходе с левобережной Кубани.

Все объекты кордонной линии находились в постоянном взаимодействии и были единой системой. Участок линии, охраняемый постом, назывался дистанцией этого поста, где возводились пикеты и батарейки, дистанция патрулировалась, как указано выше, конными разъездами. Пикет, расположенный на полпути между соседними постами, именовался «съездным», т.к. к нему съезжались разъезды стоящих рядом постов. Естественно, существовала система паролей и отзывов, а вышеуказанная система сигнализации на случай тревоги была у каждого оборонительного пункта.

Противоположный берег Кубани представлял собой почти сплошные лесные и камышовые джунгли, которые служили естественной маскировкой для противника, как для наблюдения, так и для места сосредоточения боевых отрядов. Даже после жёсткой «стрижки» этой местности, устроенной генералом Власовым, смена гарнизона на посте, пикете или батарейке проходила только в ночное время суток.

Берега Кубани

Также на кордонной линии организовывали секреты или залоги (видимо, от слова «залечь»). В секрет посылали нескольких казаков, которые обустраивали скрытый наблюдательный пункт в зарослях камыша, кустарниках и прочих местах. Подобные разведывательные и предупредительные мероприятия проводились практически круглый год. Обустройство секрета проходило исключительно ночью. При этом секреты не были постоянными пунктами, для них не готовили место, не приминали траву – это было строжайше запрещено. В секрете было запрещено курить, разжигать костры, принимать пищу и даже громко разговаривать. В таких дозорах даже запрещалось использовать отклики и отзывы – только заранее оговоренную таблицу условных знаков.

Только выносливые опытные бойцы отправлялись в секреты. Мало кто мог выдержать бесконечное бдение без права лишнего движения, глотка воды или куска хлеба. Особенно жестоким временем было лето, когда болотные насекомые лютовали в этих местах, разнося инфекцию, губившую бойцов. Единственным средством от. как её тогда именовали медики, болотной лихорадки (малярии) была хина, т.е. хинин. Ввиду её высокой цены как импортного товара хина была страшным дефицитом, что сказывалось на смертности гарнизонов.

Летучими отрядами линии были казачьи разъезды, которые в свою очередь делились на ночные и дневные. Ночные разъезды соблюдали строгую инструкцию и действовали по определённому распорядку. Обычно около пяти конных казаков четыре раза за ночь объезжали вверенную им территорию. Дневные разъезды проводились на усмотрение командира поста.

В 1830-м году Черноморская кордонная линия вошла в состав Кавказской линии, составив её правый фланг. К 1844 году линия была разделена на пять частей:

— 1-я часть — посты Редутский, Изрядный, Воронежский, Подмогильный, Константиновский, Александрин, Малолагерный, Павловский;

— 2-я часть — посты Великомарьинский, Главноекатеринодарский, Байдачный, Подгородний, Александровский;

— 3-я часть — посты Елисаветинский, Великолагерный, Елинский, Марьинский, Новоекатериновский;

— 4-я часть — посты Ольгинский, Славянский, Ерковский, Копыльский, Протоцкий, Петровский, Емануиловский;

— 5-я часть — посты Староредутский, Андреевский, Смоляной, Новогригорьевский, Широчанский, Бугазский.

Каждая часть располагала в своём составе конным полком Черноморского казачьего войска. Командир полка и был начальником части. Штаб полка находился на одном из постов одной из пяти частей. Естественно, в состав гарнизона линии входили и пешие казаки и артиллеристы. Славное имя в оборону линии вписали и «тенгинцы», которых обычно посылали служить в ту или иною часть Кавказа для усиления находящихся там войск.

Екатеринодар. Отголоски кордонной линии (конец 19-го века)

С января 1861 года Черноморская кордонная линия была переименована в Нижнекубанскую кордонную линию. К этому времени Кавказская война катилась к своему завершению, а, следовательно, и значение кордонных линий падало. В 1864-м году линия была ликвидирована. За это время служившие на ней бойцы тысячи раз рисковали жизнью, фактически находясь десятки лет в состоянии позиционной войны. Одним из ярких подвигов бойцов кордонной линии является битва у Ольгинского кордона, но и сама тяжкая служба на линии требовала не только доблести, но и хладнокровия, дисциплины и терпения…

Свежие комментарии