На Западе же складывалась другая ситуация. На огромной территории бывшей империи возникло множество варварских королевств. Разорванные культурные и экономические связи увлекли общество во тьму. Культура деградировала, технологии были забыты, а жизнь стала простой и даже можно сказать примитивной. Способствовали этому бесконечные войны и новые вторжения варварских племен. Обстановка стабилизировалась только спустя триста лет, когда почти все земли бывшей Западной империи объединились под властью Каролингов. По крайней мере такую картину рисуют нам некоторые из историков. Каролингское возрождение привело не только к общему подъему, но и по существу породило западно-европейскую культуру как таковую. Несмотря на последующие кризисы и потери, эта традиция уже не прерывалась никогда. Ставшие хранителями знаний, монастыри, с их библиотеками, дают нам возможность проследить жизнь старинных рукописей. Даже если не сохранились сами книги, то упоминания о них и дошедшие монастырские каталоги, становятся ниточкой, благодаря которой можно проследить историю того или иного манускрипта. Но это в теории. А как же обстоят дела на практике?

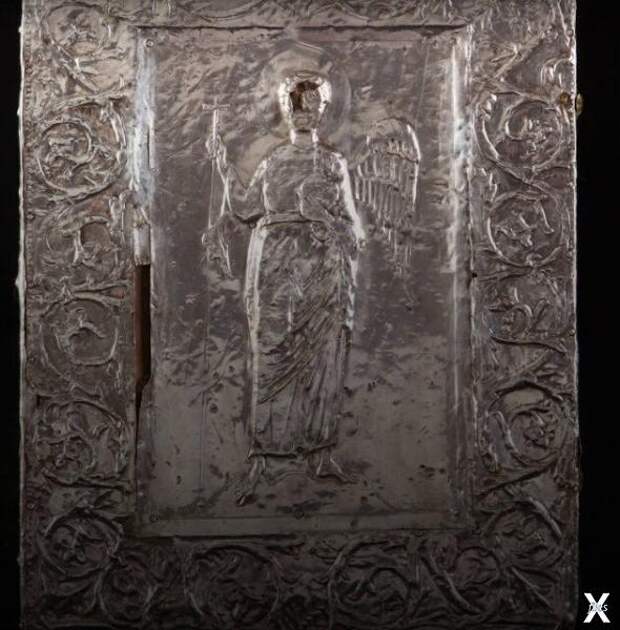

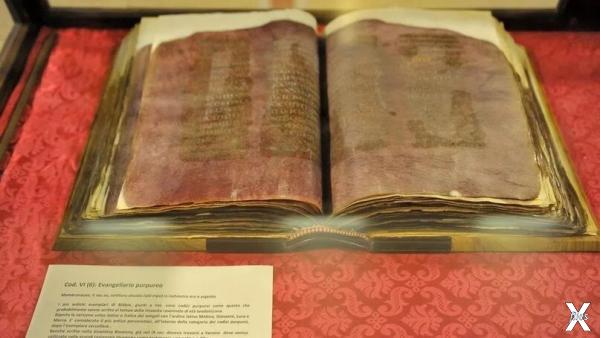

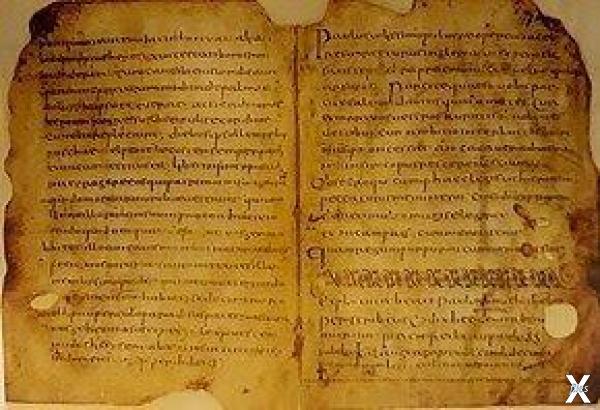

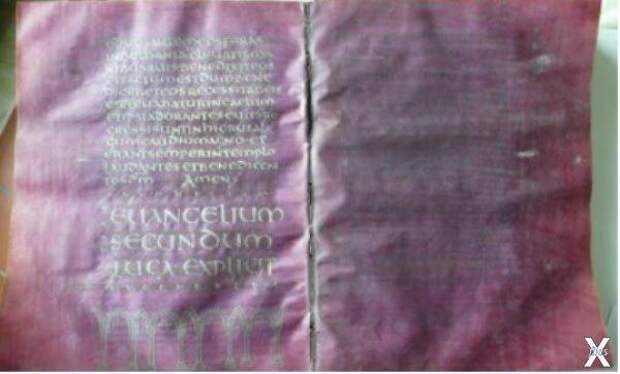

На северо-западе Италии, в Пьемонте, расположен старинный город Верчелли. Основанный не то кельтами, не то лигурами, и ставший уже в раннее средневековье важным христианским центром региона. В библиотеке его кафедрального собора хранится кодекс, считающийся одним из самых ранних евангельских текстов на Западе. Он же и самый ранний пурпурный кодекс на латыни. По имени города манускрипт получил своё название- «кодекс Верчелли». Впервые кодекс упоминается в так называемой VITA ANTIQUA, книге описывающей жизнь Евсевия Верчельского, первого епископа города. Написанная между 7-9 веками,VITA ANTIQUA, приписывает создание кодекса епископу Евсевию, умершему в 371 году. Где-то примерно в 8 или 9 веках над текстом кодекса были сделаны несколько, характерным для того времени почерком, надписей. К сожалению, когда делался новый переплет, листы были обрезаны и текст не сохранился. Переплет и серебряный оклад, судя по надписи, были сделаны неким Беренгарием. В 19 веке считалось, что им был итальянский король и император Беренгарий I,сделавший ценный подарок собору Верчелли в восьмидесятые годы девятого века. Но вполне возможно, что это был его внук, Беренгарий II, живший в середине 10 века. К этому времени кодекс превратился в реликвию, не использовавшуюся в богослужении. На нем приносились клятвы, а возложение рук на то или иное место в Евангельском тексте, по мнению прихожан, приносило исцеление, поскольку считалось, что книга написана лично св. Евсевием, покровителем Пьемонта. Такое, на наш взгляд, варварское отношение, нанесло кодексу непоправимый урон. Грибок, плесень и тысячи рук, повреждали пергамент и в некоторых местах практически полностью уничтожили текст.

Следующий раз кодекс упоминается в так называемой «рукописи С», двенадцатого-начала 13 веков, своеобразном сборнике того, что тогда было известно о Евсевии Верчельском. В 1575 году в Верчелли, из швейцарской Лозанны, прибыли послы к савойскому герцогу. Святой Евсевий Верчельский считался покровителем их церкви и они желали получить какую-нибудь реликвию связанную с его именем. Епископ Верчелли поддался их уговорам и подарил одну из страниц кодекса, считавшегося написанным рукой святого. Рассказ об этом, еще одно свидетельство существования кодекса.

В поле зрения исследователей кодекс Верчелли попал в 18 веке, когда Джованни Ирико (Иричи) и Джузеппе Бьянкини(Бьянчини) с разницей в один год (1748 и 1749) опубликовали свои работы с текстом манускрипта. В девятнадцатом веке историки констатировали крайне плачевное состояние рукописи, работать с которой было уже практически невозможно. В своих трудах они опирались в основном на книги Ирико и Бьянкини. В начали двадцатого века Кодекс привезли в Рим и при финансовой поддержке папы были проведены работы по сохранению того, что от него осталось. В 1909 году, освобожденные от переплета страницы обработали специальным прозрачным желатиновым составом, предотвратившим разрушение пергамента. Более шестисот страниц, обработанных таким образом, поместили в четыре, сделанных из вишни, ящика и торжественно возвратили в Верчелли. Всё это спасло кодекс от гибели, но поставило барьер на исследовании его с помощью физических и химических методов. Ситуация изменилась в 21 веке, с появлением новейших, неинвазивных(неразрушающих), технологий. В 2007 году началось его исследование по программе проекта «Lazarus», названного в честь воскрешенного Христом Лазаря. Но подобные работы не только не ответили на ряд возникших ранее вопросов, а еще сильнее их заострили.

Мнение о том, что кодекс был создан в четвертом веке, зародилось еще в раннем средневековье. Хотя историки девятнадцатого века и отрицали факт написания его лично св. Евсевием, дату создания все же не пересмотрели. К тому же VITA ANTIQUA, впервые упоминающая о нем, считалась написанной в седьмом веке, то есть до того, как был сделан серебряный оклад, единственный более-менее датируемый артефакт, связанный с манускриптом. Последующий анализ показал, что она могла быть написана и в девятом веке, то есть после или одновременно с окладом. И ее утверждение об авторстве Евсевия, скорее всего должно было подтвердить древность кодекса. Именно из-за этого противоречия, бросающего тень на время создания манускрипта, родилась теория о том, что оклад был сделан Беренгарием II, жившим в десятом веке, то есть безусловно позже создания VITA ANTIQUA.

Проведенный в 2009 году неинвазивный анализ показал, что кодекс был написан железо-галловыми чернилами. И тут возникла новая коллизия. Ранее считалось, что железо-галловые чернила пришли в Западную Европу из Византии в эпоху Каролингов, то есть не ранее восьмого века. Исследование Верчельского кодекса отодвинуло эту дату в четвертый век. При этом самая ранняя византийская рукопись сделанная подобными чернилами, относится к шестому веку (так называемый Венский Диоскорид). А между Верчельским кодексом и первыми рукописями железо-галловыми чернилами из Западной Европы образовался разрыв в добрые четыре сотни лет. Разрыв ничем не заполненный. Как так получилось, никто пока объяснить не может. Остается уповать на варваров, после вторжения которых технология была утеряна. Исследование чернил высветило еще один момент. Не смотря на свою ценность, кодекс так и не был оцифрован и неизвестно сколько в нем пурпурных листов. Есть только одна фотография одной страницы пурпурного цвета, предположительно написанной серебряными чернилами.

В ходе проекта «Lazarus» был выявлена еще одна странность. Ранее считалось, что в 18 веке кодекс был еще в относительно неплохом состоянии. Именно поэтому историки доверяли текстам приведенным в работах Бьянкини и Ирико. Восстановленный текст показал, что в их время кодекс скорее всего также был сильно поврежден и их чтения не всегда соответствуют исходнику, а возможно написаны по смыслу и взяты из других близких по времени кодексов. Впрочем веских доказательств этому нет, поскольку было опубликовано видео только одного восстановленного листа, а подобное утверждение лишь раз проскользнуло в интервью руководителя проекта. Участники «Lazarus», начиная свою работу в 2007 году, обещали оцифровать и издать все страницы кодекса, но после 2014 года каких либо сообщений связанных с Верчельским кодексом не поступало. И судя по информации на сайте группы, они, со своим уникальным оборудованием, занимаются другими проектами.

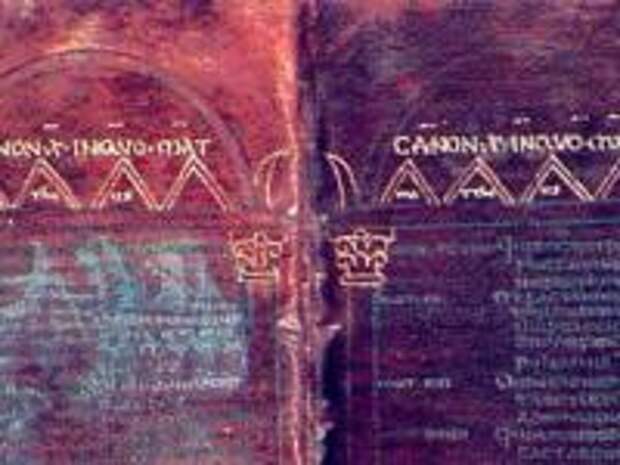

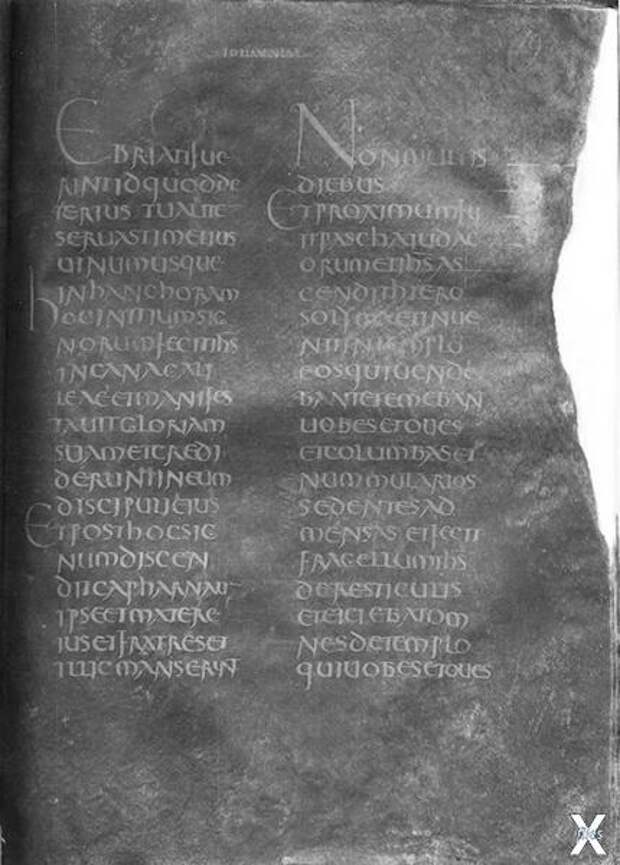

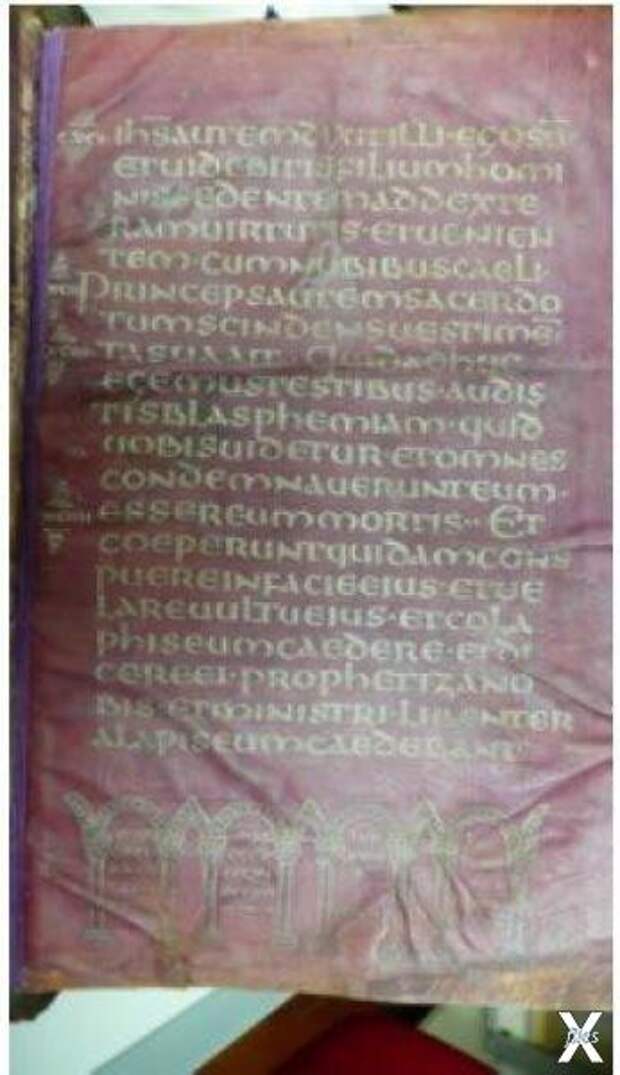

Следующий пурпурный кодекс происходит из северо-восточной части Италии, из Вероны. Оттуда он и получил свое название-Codex Veronensis. Никаких сведений о нем до 15 века у нас нет. Собственно и это свидетельство довольно зыбкое. В проповеди св. Бернарда Сиенского, произнесенной им в 1427 году, говориться о виденной им в Вероне древней книге, листы которой были подобны облачению Христа, то есть пурпурного цвета. Первое издание проповеди, записанной очевидцем на восковых дощечках, вышло в 1501 году. Кодекс упоминается под номером 30, в каталоге, составленном в 1625 году каноником Вероны А. Резано. В 1740 году Веронский кодекс описал упоминавшийся ранее Бьянкини. Он первый его и издал, девять лет спустя. К этому времени кодекс хранился в так называемой «Капитолийской библиотеке Вероны» ( в библиотеке капитула Веронского собора), где его и обнаружил Бьянкини, работавший в ней библиотекарем. Началось исследование исписанных серебряными буквами 395 пурпурных листов. Выяснилось, что в текст были внесены поправки, сделанные предположительно в девятом веке, что могло указывать на его использование во время церковной службы.

В течении девятнадцатого века появилось несколько версий о времени написания текста. Работавший библиотекарем (с 1894 по 1916) в Вероне Антонио Спаньола,отнес рукопись к 6 веку. Британский исследователь Скривнер, (в работе 1894 года) считал, что рукопись создана в конце 4, начале пятого веков, и по времени следует сразу за кодексом из Верчелли. К 5 веку отнес её и Тишендорф, крупнейший специалист по раннесредневековым рукописям. В конечном счете историки сошлись на том, что рукопись была создана на рубеже четвертого/пятого веков. В определенной степени этому взгляду способствовала обстановка того времени. В 452 году город был разграблен войсками Атиллы, а в 489 году здесь произошло решающее сражение между Одоакром и Теодорихом. После этого сражения город на какое-то время стал резиденцией последнего, что привело к его возрождению и даже в какой-то степени расцвету. Некоторые итальянские историки даже считают, что Веронский кодекс использовался при коронации Теодориха, получившего имя Дитриха Бернского, по «германскому» названию Вероны.

Все эти предположения не только не приближают нас к решению вопроса о происхождении кодекса, но и усложняют его. Дело в том, что библиотека веронского капитула, одна из старейших в Европе. Её фундамент заложен еще в пятом веке, а формальным годом создания считается 1 августа 517. Именно тогда писец скриптория оставил дату на одном из переписываемых им манускриптов, так называемом «кодексе Урзицина». «Кодекс Урзицина» написан шрифтом отличным от Веронского кодекса, где использован унциальный шрифт. А следовательно манускрипт должен быть создан значительно ранее кодекса Урзицина. Ну или …Ну или в совсем другом месте. Считается, что в скрипториях существовала традиция использования одного шрифта, сохранявшаяся продолжительное время.

В каролингский период библиотека стала крупнейшим в Западной Европе собранием книг, насчитывающим более двухсот манускриптов. В десятом веке епископ Ратерий называл Верону «Афинами Италии». Переписчики капитула обеспечивали церковной литературой все окружавшие Верону церковные приходы, о чем есть надписи в находимых в них книгах. В библиотеке в разное время работали Данте Алигьери и Франческо Петрарка. При этом ни один автор до пятнадцатого века, не упоминает пурпурного кодекса Вероны. При том, что Верона имела святого не менее значимого чем Евсевий Верчельский, жившего примерно в те же годы, в конце четвертого века, Зенона Моро. И было бы вполне естественным связать его имя с роскошным пурпурным кодексом. Следы на кодексе указывают, что он неоднократно чинился. Видно, что места разрывов заклеены бумагой. Но кто это делал, когда, а главное где, неизвестно. В 1924 году кодекс реставрировали в библиотеке Ватикана, а в 1960 он прошел реставрацию уже в самой Вероне.

Третий, из шести раннесредневековых пурпурных кодексов, был найден на севере Италии, в библиотеке епископства Тренто, на границе Венеции и Тироля. Впервые он упоминается в 15 веке. Информация путанная и не все исследователи согласны, что речь идет именно о нем. После разгрома 1410 года, когда и сам Тренто, и епископские владения сильно пострадали, библиотека была приведена в порядок Иоанном(Джовани) Хиндербахом, поверенным Фридриха Габсбурга и другом Энея Пикколомини, ставшим папой Римским Пием. Как и все гуманисты, Хиндербах, ставший епископом в 1466 году, коллекционировал книги и первым упорядочил епископскую библиотеку Тренто, каталогизировав и значительно пополнив ее коллекцию. При Бернарде Клезио, крупном религиозном и политическом северо-итальянским деятелем, бывшим епископом Тренто с 1514 по 1539 год, библиотека насчитывала более тысячи томов, как рукописных так и первопечетных (инкунабул). Клезио был одним из идеологов контрреформации и организаторов Триденского собора.В его каталоге кодекса нет. После не вполне понятного упоминания в каталоге Хиндербаха, до восемнадцатого века никаких сведений о пурпурном кодексе больше нет.

Где-то примерно в 1730 году кодекс был найден францисканцем Бенедетто Бонелли, разбиравшим епископскую библиотеку. Бонелли сообщил об этом Бьянкини. А дальше начинается весьма путанная история. То ли Бонелли в 1762 году отправил кодекс в Рим, к Бьянкини, то ли сделал с него копию и отправил ее. В то же время есть сведения, что кодекс только был обнаружен в 1762 году, одним из монахов Тренто.Как бы то ни было, Бьянкини, умерший в 1764, материалом не воспользовался и в его знаменитой работе, речь о кодексе не идет, а сам манускрипт все так же находился в Тренто. Где-то в конце 1770, начале 1771, епископскую резиденцию посетил Фредерик Херви, епископ Дерри и граф Бристоль. Херви интересовался старинными евангельскими текстами и уже ознакомился с пурпурными кодексами из Брешии и Вероны, скопировав части текста. Он упросил епископа Тренто подарить ему один из листов кодекса. В январе 1771 Херви отправил драгоценный лист письмом своему другу, ирландскому епископу Джону Гарнету, епископу Клогера. Так страница пурпурного кодекса попала на Туманный Альбион. В 1776 году Гарнет передал этот лист одному из своих знакомых, а позже он оказался в Британской библиотеке, где храниться до сих пор. Видимо Херви выпросил не один лист. В 1840 году доктор Тодд обнаружил в Дублине, а позже опубликовал, еще одну страницу манускрипта. Сейчас она хранится в дублинском Тринити-Колледже. А приключения пурпурного кодекса из Тренто продолжались.

После наполеоновского вторжения, по Люневильскому миру, епископство Тренто вошло в состав Баварии. В 1803 году все церковные земли были секуляризированы, в том числе и Тренто, а епископская библиотека переехала в Зальцбург. С передачей Зальцбурга Австрии, библиотека в ноябре 1806 года отправляется в Вену. Именно там, в 1846 году, рукопись изучает Тишендорф, а затем Бельсхайм. Во времена венского пребывания, кодекс наконец получает свое имя-Палатинский( вначале придворная, а затем национальная библиотека Вены). Итальянцы не смирились с потерей и постоянно требовали вернуть его. Им это удалось в 1919 году, когда Австро-Венгерская империя приказала долго жить. Джуппе Джерола, выдающийся историк и археолог, после трех лет переговоров (1918-1921) привез на родину бесценные рукописи, открыв в 1924 году в Тренто музей. Увы, от епископской библиотеки осталось совсем немного. В Вену приехало 66 бесценных томов, а сейчас древние рукописи в музейном комплексе Кастелло дель Буонкосильо, занимают всего лишь один шкаф. Если вдруг вы решите поехать в Италию на машине из Германии, обязательно посетите Тренто, и расположенный почти в центре города замок Буонкосильо. Епископская резиденция, превращенная в замок во второй половине 15 века, одна из жемчужин востока Северной Италии. Увы, в книжной экспозиции нет Палатинского кодекса, он находится в хранилище, но и то что выставлено, представляет не меньшую ценность.

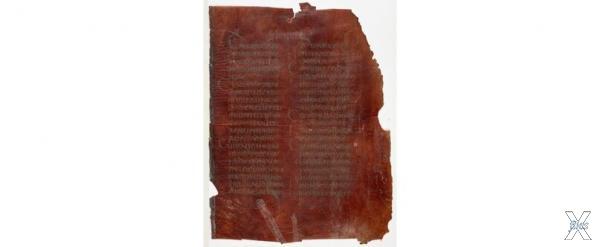

Не смотря на столь темное прошлое и отсутствие каких-либо датирующих свидетельств, историки считают, что кодекс был написан на рубеже четвертого -пятого веков. На датировку повлияло высказанное еще в 19 веке мнение, что кодекс был создан в Северной Африке(Карфагене). Евангельский текст рукописи типологически близок ранним кодексам происходящим из этого региона. Последующее изучении показало, что африканский текст скорее повлиял на автора Палатинского кодекса, чем был его исходником. Спор о влиянии и заимствованиях не закончен и сегодня, правда уже никто не говорит, что манускрипт был создан в Африке. Вопрос только в том, какая волна беглецов из Карфагена оказала влияние на писца- времен вандальского нашествия, или при отвоевывании византийцами. Из-за отсутствия источников, отношения карфагенской церкви и Константинополя слишком слабо изучены. Каких-либо других доказательств того, что доставшиеся нам 228 пурпурных страниц написанных серебряными буквами, и двух строчек написанных золотом, относятся к концу четвертого -пятому веков, у историков нет.

В июле 1548 года епископ Тортоны(Северо-Западная Италия)Чезаре Гамбара, объезжая свою епархию, посетил собор небольшого городка Сареццано. Сареццано славилось тем, что там были похоронены святые Руфин и Венанций. Гамбара попросил вскрыть склеп, в котором хранились тела святых. В нише склепа один из рабочих находит деревянный ящик, на котором изображен св. Руфин, а в самом ящике пурпурные листы покрытые серебряными и золотыми буквами. После этого каких-либо сведений о найденной рукописи нет до 1871 года. В мае 1872 года молодой священник сообщает в Милан о находке пурпурного кодекса в соборе Сареццано. Родственник священника, Амброджо Мария Амелли, в последующем ставший аббатом, приезжает в Сареццано и просит жителей отдать ему кодекс. Амелли обещает отвести манускрипт в Милан, где его изучат и по возможности реставрируют. Но жители наотрез отказываются отдавать свою святыню. В 1890 году часть кодекса все же удается вывести в Рим, где в Ватиканской библиотеке часть листов покрывают слоем желатина. Следующая реставрация проходит в 1929-30 годах, в той же Апостольской библиотеке. Вывести кодекс из Сареццано удалось только в 1934 году. После реставрации кодекс хранится в епархиальном музее Тортоны. Амелли удалось снять с кодекса копию и издать ее в 1872 году. В 1885 исследование по сареццанскому кодексу выпустил специалист по евангельским текстам Адольф Юлигер.

К сожалению все эти перипетии крайне негативно сказались на внешнем облике кодекса. Есть сведения, что местные жители отрезали от него полоски, воспринимая как реликвию. В итоге до нас дошло только 72 сильно пострадавших листа. Собственно говоря перед нами не один, а два пурпурных кодекса. По почерку ученые предположили, что они написаны двумя разными писцами в разное время. Кодекс «А» ,которому принадлежат первые 64 листа, был создан примерно в начале шестого века. Восемь листов кодекса «В» были написаны предположительно в конце пятого, начале шестого веков. Несколько листов кодекса «А» пронумерованы. Цифры стоят посередине страницы. Такая система нумерации появляется только в восьмом веке. Ящик, в котором вроде как находились разрозненные листы, датируется 13-14 веками. Почему никаких ранних сведений о столь ценной реликвии мы не встречаем, понять не возможно. Особенно учитывая популярность в этой части Италии св. Руфина. Но есть еще несколько загадок связанных с кодексом из Сареццано.

Замок, в котором расположен собор, был построен только в 9-10 веках, предположительно от набегов венгров. Правда от него мало что осталось. В ходе Итальянских войн он практически полностью был снесен. Деревянный ящик, в котором находились листы, был реликварием, в котором должны были находиться останки святого. Куда они делись, и почему Гамбара их не нашел, остается загадкой. Как и то, почему листы оказались разрознены. Дело в том что 1872 году вместе с листами был найден кожаный переплет-обложка. Причем непростая. В нем сохранились отверстия, в которых ранее находились драгоценные камни образующие крест. Если обложка относится к кодексу, то это самое раннее использование такой техники. Нечто похожее впервые встречается в «Евангелии Теодолинды» рубежа 6-7 веков. Но лишь отдаленно, и в определенной степени спорно. По настоящему такая техника появляется только с 11 века, впервые в так называемом «Евангелии Андфридуса» из Утрехта. Может быть поэтому в работах по кодексу уникальная обложка не рассматривается? В общем вопросов связанных с кодексом из Сареццано достаточно.

Следующий наш кодекс долгое время хранился в Вене, отчего часто называется кодекс Vindobonensis, по латинскому названия города. 143 пурпурных листа с серебряными буквами попали в Вену в 1717 году, после Утрехского мира, по которому к Австрии было присоединено Неаполитанское королевство. Заняв столицу королевства, австрийцы быстренько приватизировали наиболее ценные вещи. В этом, впрочем они были не одиноки. Но как кодекс попал на юг Италии? Это был подарок гуманиста Антонио Серипандо (1486-1531) августинскому монастырю св. Иоанна в Неаполе. Остальную свою коллекцию Антонио завещал брату- Джироламо. Джироламо, рано осиротевший уроженец южно-итальянской Трои, уехав на север, смог сделать выдающуюся карьеру при папском дворе. Неаполь в его карьере сыграл не последнюю роль, оставив в сердцах жителей только хорошие воспоминания. Когда в 1553 году неаполитанцы решили отправить посольство к императору Карлу V, возглавить его они пригласили Джироламо. Серипандо, как и Клезио, епископ Тренто, был одним из организаторов Триденского собора. И видимо у братьев были какие-то особые связи не только с Неаполем, но и с Тренто. В 1561 году Джироламо становится легатом совета Тренто. А в 1563 году умирает в этом городе. Но это только предположения. Известно, что основу коллекции Антонио составила библиотека Джовани Паоло Паразио, которую тот завещал Серипандо. И тут стоит сделать небольшое отступление.

Странствующий гуманист Паразио, после французской оккупации Южной Италии бежит на север и какое-то время живет с Милане. Там он женится на дочери известного эмигранта, гуманиста, переводчика и преподавателя греческого Деметрия Ханкондила. Через Деметрия он сближается с Джан Джорджио Тресино. Этот был тот тип гуманистов, которые сами себя называли «пожиратели книг». В поисках древних манускриптов они переворачивали все монастырские библиотеки, собирая поистине бесценные коллекции. Благодаря их стараниям, до нас дошли многие рукописи с античными текстами. Древней латынью они владели лучше, чем диалектами родного языка. Латынь стала для них универсальным инструментом, на котором они писали, читали и общались с собратьями со всей Европы. Конечно без финансовой поддержки со стороны сильных мира сего, они бы долго не протянули. В числе их покровителей короли и императоры, римские папы и миланские герцоги. А также богатые люди того времени. Лучшим другом Тресино был Джовани Ручеллаи. К этому времени богатый клан Ручеллаи дал Италии и миру не одного мыслителя и гуманиста. Разбогатели же Ручеллаи на производстве пурпурных тканей из лишайников, чьё название стало фамилией клана. По легенде, Ручеллаи вывезли секрет пурпурного окрашивания с Ближнего Востока и долгое время были монополистами, сохраняя секрет технологии. Впрочем, неизвестно был ли кодекс в коллекции Паразио, и все эти связи нисколько не приближают нас к секрету его появления в Неаполе.

Венский кодекс, датируемый концом пятого, началом шестого веков, после двухсот лет жизни заграницей вернулся в Италию. Сказать «спасибо» за это нужно тому же Джузепе Джерола, ранее вернувшему кодекс Тренто. Он добился того, что в 1924 году Австрия передала итальянцам бесценный манускрипт.И теперь его называют «Codex Neapolitanus».

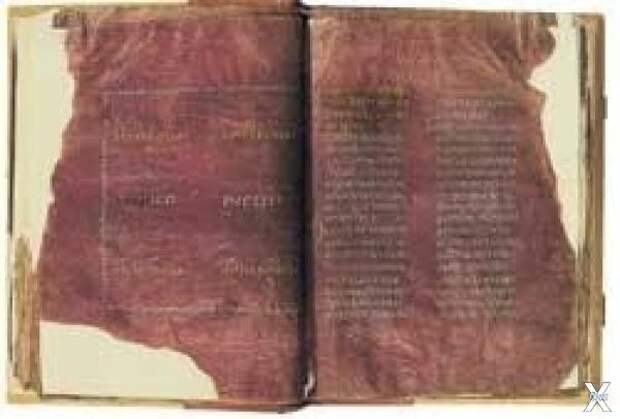

В нашей коллекции остался последний, и в тоже время самый интересный манускрипт-Codex Brixianus, или же кодекс Брешии. Его история более чем короткая. В 1797 году библиотека Квериниана в Брешии, приобрела кодекс у монастыря св. Сальваторе, входящего в монастырский комплекс св. Юлии (Джулии). 418 пурпурных листов с записанным серебряными и золотыми буквами Четвероевангелием. По другой версии кодекс был подарен библиотеке монахинями монастыря св. Юлии. Обстановка в Северной Италии в тот момент была непростой. Итальянский поход Наполеона. Создание марионеточной Цизальпинской республики, находящейся под французской оккупацией. Секуляризация монастырских владений и разграбление их богатств. В общем монахини решили от греха по дальше… ну или решили за монахинь. Всё. Всё остальное, что мы знаем о кодексе, только косвенные данные.

Начать стоит с того, что монастырь св. Юлии, он же Сан-Сальваторе, не просто монастырь. Он был основан в 753 году последним лангобардским королем Дидье Ломбардом, известным у нас как Дезидерий. Первой настоятельницей монастыря стала дочь короля- Ансельперга. Это был даже не монастырь, а огромный комплекс из нескольких монастырей и не менее огромных владений на севере Италии, объединенных общим названием Сан-Сальваторе-Санта-Джулия. Десять лет спустя комплекс был освящен самим папой римским. На монастырь и его земли не покусились даже франки, после завоевания Лангобардского королевства. Сейчас этот комплекс, расположенный в историческом центре Брешии, образует одну из главных улиц, так называемую Via Musei. История монастыря хорошо известна. С ним связаны имена многих исторических деятелей не только средневековой Италии, но всей Священной Римской Империи. Тем не менее никаких упоминаний о пурпурном кодексе мы не находим. Только при передаче манускрипта, монахини рассказали легенду по которой кодекс был подарком Ансельперге ее матерью, королевой Ансой. Именно поэтому ранее его называли «Breviarium Ansae Reginae», бревиарий королевы Ансы.

Кодекс находится в прекрасном состоянии, не смотря на то, что датирован шестым веком. Поврежден только один лист. И то, по всей видимости, в результате неудачной попытки реставрации. Четыре листа кодекса, два начальных и два последних, написаны примерно в 13 веке. Являются ли они также пурпурными с серебряными и золотыми буквами, исследователи не сообщают. Переплет был реставрирован в начале двадцатого века, видимо тогда и был поврежден один из листов. На нем сохранены прежние металлические делали, относящиеся к 16 веку. Увы, это все что известно о манускрипте. Кроме того, что он разительным образом отличается от предыдущих кодексов. Есть особенности как в самом Евангельском тексте, о происхождении которого ученые спорят до сих пор, так и во внешних отличиях. Пергамент кодекса грубее пергамента других кодексов. Четко отличима внешняя и внутренняя стороны, из-за чего они по разному окрашены и имеют разный оттенок выцветания. Кроме того кодекс украшен арками, в которые помещены каноны Евсевия. Все это сближает кодекс из Брешии с Серебряным кодексом, о котором речь пойдет в следующий раз.

На этом можно было бы закончить, если бы не еще один редкий латинский кодекс, относимый исследователями также к шестому веку. Это так называемый кодекс Перуджи- 46 пурпурных листов с надписями золотыми буквами. Качество окраски крайне низкое, из-за чего листы сильно выцвели. Буквы написаны не настоящими золотом, а его имитацией. Его имитировали сплавом меди с цинком, из-за чего, в результате реакции, пергаментные листы оказались разъедены и повреждены. Считается, что кодекс хранился в Перуджи уже с шестого века. Где-то в 13 веке, уже сильно изношенные листы попытались отремонтировать. Видно, что их подклеивали и кое-где пытались восстановить текст. Тем не менее в описи 1736 года идентифицировать рукопись не удалось. Только с 1763 года, когда манускрипт был передан из капитула в собор Сан-Лоренцо, можно говорить о его истории. В 1910 рукопись была отреставрирована в Апостольской библиотеке Ватикана. Хранящиеся в ящике листы упорядочили, собрали фрагменты и поместили между двумя соединенными между собой стеклами. Из-за низкого качества окрашивания и имитации драгоценного металла, якобы в следствии упадка позднеантичной культуры, временем написания кодекса считается вторая половина шестого века. Никаких других датирующих аргументов приведено не было.

На первый взгляд кажется, что все раннесредневековые, или если хотите позднеантичные пурпурные кодексы близки друг другу. Все они полностью написаны на окрашенном пергаменте (кроме Верчелли), а буквы написаны золотом и серебром(кроме Перуджи), так называемым унциальным стилем. Все происходят из Северной Италии( кроме Неаполитанского). Их основное содержание-Четвероевангелие. Может даже показаться, что они прошли некое развитие- от не полностью пурпурного Верчелли, до деградировавшей Перуджи. Было даже высказано предположение об их происхождении из некоего скриптория в Милане. Эта теория, из-за отсутствия доказательств, поддержки не нашла. Но близость только кажущаяся. Совершенно разный и не связанный друг с другом почерк, за исключением вариантов А и В Палатинского. Отсутствие единой школы в оформлении страниц и одного исходного текста в написании Евангелия. Полностью выпадающий из всего кодекс Брешии. А главное эпоха в которою все это было создано.

В течении трех столетий, с 4 по 6 век, на территории Северной Италии создавались великолепные и дорогостоящие манускрипты, из окрашиваемого в пурпур пергамента и текстом написанным золотом и серебром. И создавались они не в каком-то одном месте, а в различных мастерских, владеющих подобными высокотехнологичными методами. Но ведь именно в это время Северная Италия пережила все прелести гражданской войны, а затем и нескончаемые варварские нашествия. Власть на этой территории сменялась как минимум четыре раза. Западная Империя, готы Одоакра, Восточная Империя, лангобарды. Не считая бесконечных варварских нашествий, с захватом городов и разграблением окружающей их местности. И при всем при этом находились богатые заказчики и оставались возможности для создания подобных шедевров. Но как только все более-менее успокоилось, после создания королевства Лангобардов, производство кодексов исчезает. Сами же они почему-то никак не повлияли на развитие византийского искусства. Может быть мы чего-то не знаем или же неправильно оцениваем эпоху? Или же хронологические рамки, по крайней мере некоторых кодексов, определены не совсем корректно?

Из всех описанных кодексов, только у кодекса из Брешии есть «близкий родственник». Считается, что он написан в том же шестом веке и в том же скриптории. В наш рассказ он не вошел по одной причине-его Евангелие написано не латыни. Это так называемый Серебряный кодекс.

В Мексике ждут или Конец Света, или высадку злобных инопланетян.

Вечером 11 июля 2020 года жители мексиканской провинции Табаско столкнулись со следующим странным атмосферным явлением:

Эти непонятные огни висели в небе несколько минут, поэтому некоторые свидетели явления смогли записать все на видео:

Официальное объяснение происходящего – спрайты, о которых сейчас дудят все СМИ, несмотря на очевидный идиотизм этого заявления.

Согласно тем же официалам спрайты – это молнии, только очень высокие. Длятся они очень недолго, поэтому, дескать, их так долго не видели и смогли впервые обнаружить только в 1989-м году.

Однако, как очевидно из видео – “спрайты” висели в небе очень продолжительное время. Кроме того, никаких гроз и атмосферных фронтов в этом районе не было, поэтому это не спрайты ну никак. Более того.

Как мы уже не раз замечали, комментируя подобные события – если бы какие-то “спрайты” были в природе – ацтеки рисовали бы их на своих пирамидах, а древние римляне либо приписали создание спрайтов Юпитеру, который метал молнии, либо делегировали полномочия по созданию спрайтов другим богам.

Тем не менее, ничего это нет – ни в мифах, ни в наскальной живописи, поэтому “спрайты” – это явление совершенно новое, которое стало наблюдаться только в последние десятилетия. Но что это за явление?

Объяснений явления несколько и самое распространенное предполагает некие глобальные трансформации реальности. То есть, либо что-то непонятное происходит с Землей, либо нечто происходит в окружающем космическом пространстве, в результате чего в небе и появляются такие световые явления.

Второе объяснение связывает “спрайты” с деятельностью инопланетян, которые или подогнали к планете какие-то пепелацы нового типа, или занялись чем-то наподобие терраморфинга.

Наконец, есть так же третье объяснение, которое увязывает “спрайты” с некоей секретной деятельностью военных. Это могут быть манипуляции с ионосферой или какие-то голографические фокусы со спутниками, химтрейлами и так далее.

Следующий важный вопрос – что теперь ждать мексиканцам? То есть упадет ли небо на голову? Начнется ли Конец Света, как многие сейчас думают? Или с криками “Юкатан наш!” из пепелацев посыпятся зеленые человечки с прыжковыми ранцами?

Исходя из недолгого опыта наблюдения за “спрайтами” ничего подобного скорее всего не будет. Так, в ночь с 3-го на 4 го января сего года жители Ирака видели точно то же самое:

А несколько ранее то же самое видели в Техасе и в Канаде:

Ничего экстраординарного после этого света не произошло, поэтому и скорее всего должно обойтись и в Мексике. Хотя, конечно, учитывая непонятный источник этого света все может быть – начиная от землетрясения и заканчивая пепелацами с зелеными человечками, так что следим за развитием событий.

Что мы знаем и чего не знаем об «индийском» варианте коронавируса в России

В России — третья волна коронавирусной пандемии. Одновременно с этим вирусологи стали чаще встречать в биоматериале больных россиян вариант B.1.617.2 (он же «индийский вариант», он же «дельта» по новой классификации ВОЗ). Связаны ли эти события? И правда ли новый вариант опаснее других? Рассказываем, что об этом думают исследователи коронавируса в России и что мешает им давать точные оценки.

Много ли в России «дельты»?

«Дельта» стремительно вытесняет из популяции своего предшественника, «альфу» (он же B.1.1.7, он же «британский» вариант, мы писали о нем в материале «У нас новенький»). По подсчетам консорциума CoRGI, российского консорциума по секвенированию геномов коронавирусов, с мая по июнь доля «дельты» в России стала больше почти в два раза. Если в мае в Санкт-Петербурге ее обнаружили в 239 из 453 секвенированных образцов, то в июне — уже в 22 из 24, то есть новый вариант ответственен более чем за 90 процентов заражений.

Эти данные отражают, конечно, не текущее положение дел, а ситуацию несколько недель назад. «Когда я говорю „данные по июню“, я говорю о датах получения образцов, — поясняет эволюционный биолог Георгий Базыкин из Сколтеха. — Получить вирусную РНК, сделать ампликоны, библиотеки, отсеквенировать, обработать, положить в базу данных…. Сейчас для таких регионов, в которых хорошо организована логистика — Москва и Санкт-Петербург — это занимает считанные недели».

Поэтому предположительные 90 процентов «дельты» — это уже несколько устаревшие данные, возможно, полученные даже до резкого всплеска числа заболеваний в России.

Как менялась доля «британского» (красный) и «индийского» (зеленый) варианта SARS-CoV-2 в России в 2021 году по данным GISAID

Так ли это в других регионах?

В своих подсчетах консорциум использует только те вирусные геномы, которые выложены в открытый доступ — базу данных GISAID (которая изначально появилась для того, чтобы ученые отслеживали распространение новых вариантов гриппа по миру). Но туда попадает далеко не все, что секвенируют в России.

«Есть постановление правительства, по которому все результаты секвенирования SARS-CoV-2 в России должны поступать в Роспотребнадзор, поэтому они должны видеть всю картину, — говорит Базыкин. — Насколько я знаю, у них есть собственная база данных. Но только часть того, что есть у них, поступает в GISAID, и никакого собственного открытого реестра вариантов они, насколько мне известно, не ведут. Возможно, их данные помогают начальникам принимать решения. Но чтобы российские варианты могли исследовать не только те, кто работает в этом ведомстве, нужны исходные данные, а не только пресс-релизы».

Поэтому CoRGI приходится довольствоваться неполными данными.

«Прочитанные геномы — это крошечная доля от всех случаев инфекции в России, — продолжает Базыкин. — В GISAID сейчас чуть больше, чем четыре с половиной тысячи случаев (4 708 — N + 1), а всего зарегистрировано более пяти миллионов заражений. То есть речь идет о сотых долях процента, в то время как в Великобритании прочитано около десяти процентов. Кроме того, по большинству регионов у нас нет вообще никакой текущей информации. Все, что есть по июню в открытом доступе — это Санкт-Петербург. И это большая проблема».

Степень «популярности» дельта-варианта в странах мира по данным GIDAID: чем темнее цвет, тем больше доля «индийца». Данные на 17 июня 2021 года

Так что о том, насколько распространен «индиец» в остальной России, можно только гадать. По словам Базыкина, в Москве, скорее всего, дело обстоит примерно так же, как в Санкт-Петербурге — возможно, «не настолько экстремально», но дельты, по мнению ученого, и там должно быть очень много.

Но в других регионах ситуация может сильно отличаться от Петербурга и Москвы, считает Андрей Комиссаров, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Института Гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге. «В регионах, особенно с небольшим населением и плохой связью со столицами дольше сохраняются эндемичные штаммы, — поясняет он, — и завозные варианты приходят туда позже».

Связан он с третьей волной ковида хотя бы в Санкт-Петербурге?

Базыкин считает, что рост числа случаев хотя бы отчасти можно объяснить распространением индийского варианта. С ним согласен и Комиссаров: «B.1.617.2 несет ряд замен, ассоциированных со снижением нейтрализации сыворотками реконвалесцентов (то есть переболевших ковидом — прим. N + 1) и привитых». В то же время он напоминает, что некоторые из этих замен встречались и раньше (мы упоминали об этом в материале «Мы переехали сюда»), например, у «южноафриканца» (он же «бета», он же B.1.351) — но он в России закрепиться не смог.

Но подтвердить связь между распространением дельты и третьей волной можно только в том случае, если выборка в GISAID отражает ситуацию в остальной популяции. В какой степени она решает эту задачу, пока неясно. По словам Базыкина, в базу попадают геномы из нескольких источников: это и клинические лаборатории, в которые приходят люди с легкими симптомами или вообще без симптомов ковида, и больницы, где оказываются более тяжелые случаи. Комиссаров уточняет: попадет образец в общую базу данных или нет, определяет его «качество» — в нем должно быть много вирусной РНК, чтобы его признали пригодным для секвенирования.

Однако в GISAID нет данных о том, от какого конкретно пациента получен тот или иной вирусный геном, нет информации о его поле, возрасте и социальном статусе. «GISAID не построен таким образом, чтобы выборка была именно репрезентативна, — объясняет Базыкин. — Но это лучшая оценка, которая у нас сейчас есть. О несбалансированности выборки можно будет волноваться, когда будет что-нибудь. А пока по большинству регионов нет ничего».

Тем не менее ученый отмечает, что частота встречаемости дельты от мая к июню различается настолько сильно, что, скорее всего, речь идет именно о динамике случаев в регионе, а не о неравномерности выборки.

Он опаснее предыдущих?

Корреляция это еще не каузальная связь: даже если появление нового варианта в популяции совпадает с ростом числа заболевших, это еще не значит, что дело именно в нем. Во вспышке могут быть виноваты и другие факторы, вроде безуспешной кампании по вакцинации или массовых мероприятий (на них списывали, например, третью волну ковида в Индии).

Чтобы выяснить наверняка, кто виноват, нужно подсчитать, какова доля носителей нового варианта среди всех заболевших или оказавшихся в больнице. Медицинскую информацию о донорах образцов в России тоже собирают, но в открытый доступ она не попадает. По словам Комиссарова, Институт Гриппа поставляет в GISAID около 70 процентов «российских» геномов, а в мае и июне большинство из них были получены из петербуржских больниц: Городской больницы № 40 и Боткинской больницы. Поэтому 90 процентов носителей дельта-варианта коронавируса, скорее всего, относятся к случаям с тяжелым течением болезни — что, вероятно, мешает считать эту выборку репрезентативной даже среди заболевших ковидом в Петербурге.

Все, что мы сегодня знаем о свойствах «дельты», известно исключительно благодаря исследованиям из Великобритании, где «индийца» засекли еще в конце марта, за два месяца до России. Например, ученые подсчитали, с какой вероятностью вирус передается от одного заболевшего члена семьи к другим. Оказалось, что дельтой дома заражаются на 64 процента чаще, чем «британской» альфой. Подсчеты на других выборках дают результаты от 30 до 100 процентов.

Кроме того, по данным из Шотландии, заражение дельта-вариантом в два раза чаще приводит к госпитализации, чем заражение альфа-вариантом. А еще британские власти заметили, что «дельта» чаще поражает старшеклассников и молодых людей и реже всего — людей старше 70. Но это может быть связано не с особенностями вируса, а с графиком вакцинации: пожилых людей в Великобритании прививали первыми, а несовершеннолетних вакцинировать до сих пор не разрешили.

Помогают ли от него вакцины?

Ни про одну из российских вакцин это пока доподлинно не известно. Впрочем, про две из них, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», неясно и то, эффективны ли они против предыдущих вариантов вируса. А создатели «Спутника V» утверждают, что их разработка справляется с дельта-вариантом лучше прочих вакцин — но эти данные до сих пор не опубликованы. Из предварительных данных, которые сотрудники Центра Гамалеи представили на онлайн-семинаре 15-го июня, следует только, что антитела нейтрализуют «дельту» примерно в два раза хуже, чем «обычный» коронавирус — но исследователям это снижение «не кажется критическим».

Нейтрализующая активность антител, полученных инъекции «Спутника V» при взаимодействии с разными вариантами SARS-CoV-2. Вариант «альфа» — крайний левый, «бета» — по центру, «дельта» — крайний справа

Однако лабораторные проверки дают ответ не совсем на тот вопрос, который интересует нас: они позволяют только оценить, во сколько раз больше по сравнению с прежними вариантами понадобится антител, чтобы нейтрализовать дельта-вариант. Но мы до сих пор не знаем, какой минимальный титр необходим, чтобы защитить человека от предыдущих вариантов.

Кроме того, иммунные системы вакцинированных людей производят разное количество антител, поэтому на основе лабораторных данных невозможно сделать точный прогноз устойчивости привитой популяции к новым вариантам — только предположить, что она будет болеть дельта-вариантом несколько чаще.

Полевые данные получили пока тоже только в Великобритании. Подсчитав, сколько людей заражаются альфа- и дельта-вариантами после вакцинации, врачи резюмировали, что вакцины защищают от «дельты» не намного хуже, чем от «альфы»: эффективность составила 87,9 процента против 93,4 для разработки Pfizer/BioNTech и 59,8 процента против 66,1 для вакцины от AstraZeneca.

***

Cейчас Россия, скорее всего, уже присоединилась к странам, в которых дельта-вариант вытеснил своего предшественника, «альфу». И хотя «индиец», по последним подсчетам ВОЗ, проник уже в 80 стран мира, победу над своим «британским» соперником он одержал далеко не везде (кроме России, Великобритании и Индии, в этом списке, например, еще Канада, Финляндия, Португалия, Сингапур).

Почему в остальных странах ему победить не удалось, пока неясно. Вероятно, это может быть связано с числом завозов, пожимает плечами Базыкин. Или с количеством привитых людей — ученый предполагает, что «дельте» может быть проще обыграть «альфу» в более иммунизированных популяциях, за счет того что «индиец» чаще уходит от антител, полученных в результате вакцинации или болезни.

Первое, судя по всему, произошло в Великобритании. Правда, это едва ли случай России — по доле привитых людей мы скорее ближе к Индии: по последним данным, в нашей стране привито около 10 процентов населения.

Визит Девонширского дьявола

Появление необычных следов

Эта загадочная и жутковатая история началась 8 февраля 1885 года на юге Англии, в графстве Девоншир, на побережье залива Лайм. Солнечным морозным утром люди, вышедшие из домов городка Эксмут, что в устье реки Экс, впадающей в Лайм, увидели странные следы, четко выделявшиеся на свежевыпавшем снегу. Следы напоминали отпечатки маленьких копыт. Обитатели городка встревожились, некоторых охватила паника: они решили, что Господь действительно их покинул, и поэтому в гости к ним пожаловал сам дьявол.

Когда смятение несколько улеглось, наиболее уравновешенные и благоразумные обыватели стали рассматривать загадочные следы. По всеобщему мнению, их не могло оставить ни одно известное в этих краях животное, хотя в принципе следы были немного похожи на ослиные. Каждый из них имел длину 10 сантиметров, ширину - семь, а расстояние между двумя соседними отпечатками составляло 20 сантиметров. Но самое удивительное заключалось в том, что следы тянулись идеально прямой линией, и, следовательно, их могло оставить только существо, которое передвигалось... на двух ногах!

Имелась здесь и еще одна необъяснимая особенность: хотя выпавший накануне ночью снег был мягким и пушистым, каждый отпечаток копытца покрывала ледяная корочка, которая и придавала следам высокую четкость. Такие отпечатки могли появиться только в том случае, если копыта (или то, что оставило эти отпечатки) находились в толще снега очень короткое время и были при этом... горячими!

Странная и длинная прогулка

Когда люди решили проследить маршрут прогулки двуногого копытного, но столкнулись с еще одной загадкой. Ровная цепочка следов, ни на сантиметр, не отклоняясь от прямой, пересекала заборы, взбиралась на крыши домов и скирды сена трехметровой высоты. В одном случае следы остались в подвешенном к крыше желобе для стока дождевой воды, в другом - на узком карнизе второго этажа дома. И во всех этих неправдоподобных ситуациях длина шага оставалась равной 20 сантиметрам.

Таким манером неведомое существо прошло через Эксмут и устремилось на север, затем резко - под прямым углом - повернуло на запад, переправилось на другой берег через устье Экса шириной три километра, здесь снова резко повернуло на юг, достигло городка Тинмут и оказалось на побережье покрытого льдом залива Лайм. Здесь следы обрывались. Но неутомимые следопыты обнаружили их на противоположном берегу. Снова попав на сушу, существо взяло курс на юго-запад и, миновав ряд деревень и поселков, пройдя по заснеженным полям и пастбищам, прибыло в Биктон, один из районов города Тотнес, где следы обрывались уже окончательно. Общая протяженность маршрута таинственного путешественника составила более 160 километров.

Версии следопытов

В одном из церковных приходов местный пастор, преподобный Дж. М. Мазгрейв, успокаивая взбудораженных прихожан, уверял их, что ничего особенного не произошло, что следы на снегу оставил сбежавший из зверинца... кенгуру. Вот только откуда у кенгуру взялись копыта, и как ему удалось в морозную погоду пройти за одну ночь 160 километров, перемахивая при этом через заборы и взбираясь на крыши домов, святой отец объяснить не сумел. Местные умники предлагали и другие, не более убедительные объяснения. Говорили, что следы принадлежат хромому зайцу, жабе, выдре, огромной птице, прилетевшей с континента, и прочие нелепости в таком же роде.

С момента этого таинственного происшествия прошло почти 160 лет, но его загадка до сих пор не раскрыта, и оно по-прежнему привлекает внимание ученых, журналистов и просто пытливых людей. Нередко они находят новые документы - письменные свидетельства очевидцев, старые газетные публикации, помогающие приблизиться к разгадке тайны и дающие повод предложить новые версии случившегося.

Один из важнейших таких документов - фрагменты книги «Загадки и заметки из Девона и Корнуолла», написанной дочерью пастора из местечка Доулиш, Генриеттой Ферсдон. и опубликованной на рубеже 50-60-х годов XIX века:

«Следы появились ночью. Поскольку мой отец был пастором, к нему пришли другие духовные лица из нашей англиканской епархии, и они все вместе стали рассуждать об этих необычных следах, которые можно было видеть по всему Доулишу. Следы имели форму небольшого копыта, внутри некоторых из них просматривались как бы отпечатки коготков...

Я до сих пор помню, какими четкими были эти странные и какие-то зловещие следы, как много их было, и какой страх они вселили в мою душу. Я тогда подумала, что такие следы могли оставить огромные дикие кошки, и очень боялась, что прислуга забудет запереть на ночь все двери...».

Оно возвратилось?

Осенью 1957 года в журнале Tomorrow («Завтра») появилась статья исследователя паранормальных явлений Эрика Дингуолла под названием «Дьявол гуляет снова». В ней, в частности, приводился рассказ 26-летнего Колина Уилсона (впоследствии известного писателя) о том, как летом 1950 года на одном из пустынных морских пляжей Девоншира он увидел на гладкой и плотной поверхности влажного песка, утрамбованного морскими волнами, странные отпечатки, похожие на следы копыт. На вид отпечатки были совершенно свежими и очень четкими, «словно их вырезали бритвой или отштамповали каким-то остро заточенным инструментом». Расстояние между отпечатками составляло около 180 сантиметров, и они были значительно глубже тех, которые оставались в песке от босых ног Уилсона. А он весил более 80 килограммов. Странные следы шли от самой кромки воды, но обратных следов к воде не было. При этом создавалось впечатление, что они появились буквально за несколько минут до прихода Уилсона. Приди он на пляж чуть раньше, то, возможно, повстречался бы лицом к лицу с самим Девонширским дьяволом! Позднее Уилсон присоединился к числу исследователей этой загадки, и в 1988 году в Лондоне вышла его книга The Encyclopedia of Unsolved Mysteries («Энциклопедия неразгаданных тайн»), где в главе, посвященной Девонширскому дьяволу, автор пишет:

- Следы выглядели так, словно это существо чего-то искало. Оно плутало позадворкам домов и по крышам, и было, похоже, что ему совершенно незнаком человеческий уклад жизни». А далее Уилсон сообщает нечто сенсационное:

«Один из корреспондентов газеты Illustrated London News ("Лондонские иллюстрированные новости") приводит фрагмент из записей знаменитого британского полярного исследователя Джеймса Росса, датированный маем 1840 года. Когда корабли Росса стали на якорь возле одного из островов антарктического архипелага Кергелен, члены экспедиции с удивлением увидели на заснеженном берегу следы копыт. Полярники пошли в ту сторону, куда вели следы, но вскоре достигли свободной от снега каменистой возвышенности, где следов уже не было видно. Появление в этих местах отпечатков копыт представлялось совершенно необъяснимым, поскольку никакие копытные животные на этих островах не водились».

Уже в наше время описанные выше события получили неожиданное и удивительное продолжение. Выяснилось, что один из членов экспедиции Росса, некий Кларк Перри, после увольнения из британского военно-морского флота поселился в графстве Девоншир, в уже упоминавшемся прибрежном городке Тинмуте, расположенном километрах в 10 юго-западнее Эксмута. В 1980 году среди бумаг покойного Кларка обнаружился его дневник и дагерротип (старинная фотография), на котором был изображен сам Кларк, держащий в руке какой-то непонятный шарообразный предмет. Что касается дневника, то из регулярных и пространных записей моряка складывалась следующая картина событий.

Предмет, с которым сфотографирован Кларк, - это металлический шар, привезенный им с Кергелена. По утверждению Кларка, Джеймс Росс намеренно умолчал о том, что на острове кроме необъяснимых следов на снегу были обнаружены два странных металлических шара, причем один из них целый, а другой - разбитый на куски. Более того, отпечатки копыт начинались как раз от обломков разбитого шара и вели от него по идеально прямой линии к каменистому холму. По мнению Кларка, найденные ими шары упали с неба, при этом он добавляет, что во время пребывания на острове его не покидало ощущение постоянного присутствия рядом с членами экспедиции какого-то невидимого соглядатая, не спускавшего с них глаз.

Судьба Кларка Пери

Когда корабли экспедиции взяли курс на остров Тасманию, оба загадочных шара - и целый, и разбитый - лежали в матросском сундучке Кларка Перри. Однако когда другие матросы узнали, какие сувениры везет Кларк с Кергелена, их охватил суеверный страх, и они стали уговаривать Перри выбросить шары за борт. Однако тот не послушался, и тогда его товарищи потребовали, чтобы Кларк вместе со своими шарами покинул корабль, как только они прибудут в Хобарт, главный город и порт Тасмании. На этот раз моряк подчинился большинству и через некоторое время нанялся матросом на другой попутный корабль, на котором осенью 1842 года благополучно прибыл в Англию. За время всего плавания Перри никому ни словом не обмолвился о том, что лежало в его вещах.

Кларк поселился в Тинмуте, нашел там себе работу на берегу, а сундучок с таинственными сувенирами спрятал в подвале дома, где они и хранились целых 13 лет, до 3 февраля 1855 года. В тот злополучный вечер Перри возвратился домой в компании нескольких приятелей, и все они были крепко навеселе. Возлияния продолжались, и по пьяному делу Кларк проговорился собутыльникам о шарах. Те пожелали немедленно осмотреть заморскую диковинку. Все спустились в подвал, моряк извлек шары из сундучка. По единогласному мнению, невредимый шар необходимо было вскрыть. Все по очереди начали что есть силы дубасить по нему тяжелым молотком. После одного из ударов изнутри шара донесся скрежет, и на его поверхности появилась трещина. Кларк моментально протрезвел, выпроводил приятелей из дому и отправился спать.

Собираясь на следующее утро на работу, Перри увидел, что трещина на поверхности шара заметно увеличилась, и понял, что «сувенир» может в любую минуту расколоться. После этого, вопреки обыкновению, в течение нескольких дней моряк в дневник ничего не записывал. Затем, 7 февраля 1855 года, там появилась всего одна фраза - о том, что в этот день Кларку предстоит выбросить шары в море на пляже в Тинмуте, а затем отправиться в Эксмут и провести уик-энд у приятеля. Эта запись была последней.

У живущих и по сей день в Тинмуте родственников Кларка удалось выяснить, что он умер в ночь с 8 на 9 февраля 1855 года в Биктоне, то есть там, где окончилось 160-километровое путешествие Девонширского дьявола, начинавшееся на пляже в Эксмуте. Не означает ли это, что дьявол действительно что-то искал, как утверждает в своей книге Колин Уилсон? И искал он именно Кларка Перри, с намерением убить его. Ведь моряк оказался единственным человеком, умершим в Девоншире той ночью.

Но почему и каким образом существо из шара убило человека, и что потом произошло с самим этим существом? Можно предположить, что ответ на первую часть вопроса состоит в том, что Девонширскому дьяволу нужно было избавиться от нежелательного свидетеля, приоткрывшего завесу тайны над попавшим к нему в руки необычным предметом. Ответ на вторую часть содержит свидетельство о смерти, в котором написано, что Кларк Перри скончался от разрыва сердца, вызванного сильным душевным потрясением. Надо думать, это был ужас, охвативший Кларка, когда неведомый гость навестил его ночью. Для ответа на третью часть вопроса вернемся к случаю, происшедшему с Колином Уилсоном на пляже летом 1950 года. Возможно, что и в 1855, и в 1950 году люди видели следы одного и того же существа, только за прошедшие 95 лет оно выросло и возмужало.

Новые свидетельства

В разное время в печати сообщалось о новом появлении следов таинственных двуногих копытных - на снегу или на песчаных пляжах - не только в Девоншире и на Кергелене: в Шотландии зимой 1839-1840 годов (газета Times от 13 марта 1840 года), в Польше в 1855 году (газета Illustrated London News от 17 марта 1885 года), в Бельгии в 1945 году (журнал Doubt №20 за 1945 год), в Бразилии в 1954 году (книга Бернарда Хувельманса «По следам невиданных животных»).

Нелепо предполагать, что абсолютно все эти сообщения - вымысел, значит, «в этом что-то есть», и это «что-то» - еще одна загадка, которую преподносит Земля (или космос?) просвещенному и технически подкованному человечеству XXI века.

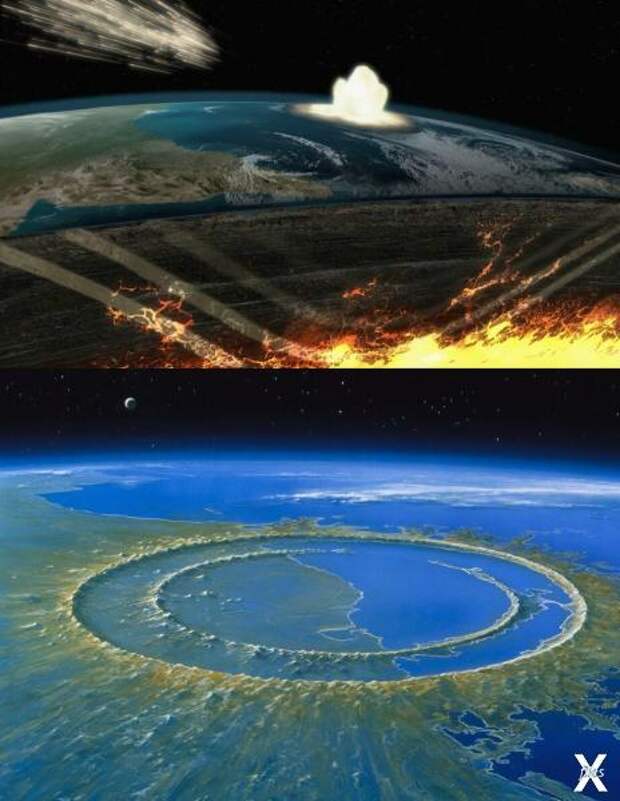

Памятник динозаврам

Кратер, который образовался после столкновения с тем самым метеоритом – убийцей динозавров, был обнаружен случайно группой геологов в 1978 году на полуострове Ютакан в Мексике. Учёные тогда исследовали геологические процессы на дне Мексиканского залива и заметили гигантскую дугу протяжённостью свыше 70 км, причём, она не только «пряталась» под водой – вторая её часть выходила на сушу, и обе дуги как раз складывались в аккуратную окружность.

Дальнейшие исследования показали, что это кратер, который был образован в результате мощного столкновения 66 млн лет назад – это древнейший след той самой катастрофы, отнявшей жизнь у бывших хозяев нашей планеты. Метеорит, оставивший такой «отпечаток», в диаметре имел около 15 км, и врезался он в Землю на огромной скорости – 60 000 км/ч. Кратер называется Чиксулуб, что в переводе с древнего языка индейцев майя означает «Демон клещей». Его диаметр – 180 км.

Изменивший ход истории

Астероид, столкнувшийся с Землёй и образовавший кратер Вредефорт, был одним из самых больших среди когда-либо соприкасавшихся с планетой после её формирования; согласно расчётам, его диаметр был около 10 километров. Диаметр же самого кратера составляет 300 км. Вредефорт – один из самых древних кратеров на Земле, его возраст оценивается примерно в 2 млрд. лет. При падении астероида произошел взрыв, энергия которого сравнима с 1,4 млрд. килотонн тротила. Если бы Землю населяли живые создания, ни у кого бы не осталось шансов на выживание! Кратер находится на юге Африки (ЮАР), своё название он получил по имени небольшого городка, рядом с которым он и расположен, а ещё этот памятный объект охраняется ЮНЕСКО, так как кратер имеет очень редкую кольцевую (ступенчатую, как в античном театре) структуру. В момент столкновения с этим огромным астероидом жизнь на Земле только-только начала формироваться и состояла из микроскопических растительных форм. Мощнейший выброс энергии считают основным виновником в изменении хода эволюции одноклеточных организмов. Если бы этого столкновения не произошло, возможно, на Земле бы не смогли формироваться многоклеточные организмы, а удар «незваного гостя» был «своеобразным волшебным пинком», запустившим развитие сложных форм жизни.

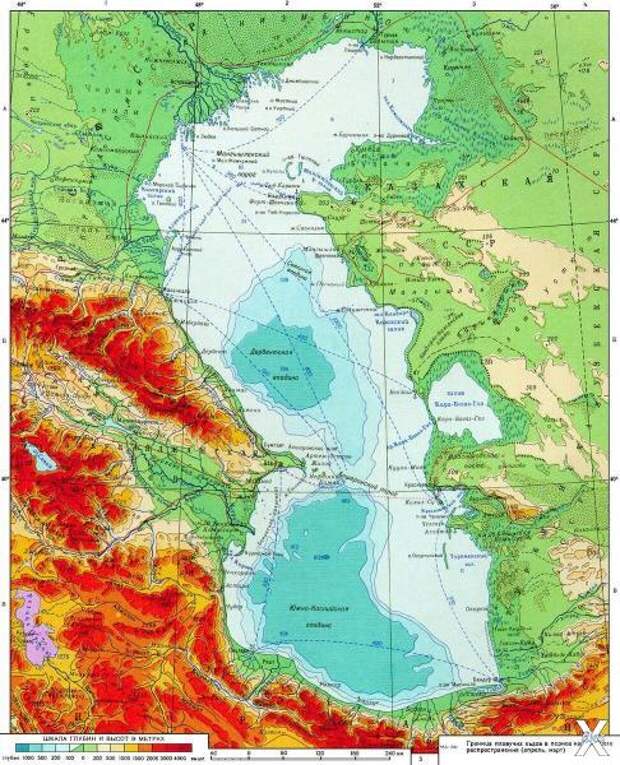

Тайна Каспийского моря

Моря связаны с океанами, но Каспийское море выглядит, как изгой – оно является водоёмом, который не впадает в океан. Учёные утверждают, что из-за его обособленности от Мирового океана его нельзя считать «полноправным морем»: это нечто среднее между озером и морским водоемом. Но почему оно стало отшельником? Еще в 17 веке английский астроном Эдмунд Галлей предположил, что Каспийское море было образовано вследствие удара о Землю огромной кометы (или этим «гостем» мог быть астероид), а в образовавшуюся чашу хлынули воды многочисленных рек – и так образовался гигантский водоём, который озером назвать стыдно, а море – достойно его габаритов. Бурное развитие нефтепромыслов на Каспийском море с их извечным бурением морского дна привело к пониманию того, что южная часть Каспийского моря явно имеет метеоритное происхождение, что подтверждается особенностью строения Южно-Каспийской впадины, имеющей чашеобразную форму.

Предполагается, что вероятное падение огромного астероида произошло приблизительно 7 миллионов лет назад. Учитывая размер небесного тела и силу столкновения, образовался кратер глубиной 25 километров и диаметром до 300 км! Каспийский кратер с течением времени оказался припрятанным под толщей осадочных пород, из которых в настоящее время добывают нефть и газ.

Где живут алмазы

Сибирь – настоящая кладовая разных сокровищ! За такую сокровищницу мы можем сказать «спасибо» ещё одному внеземному «гостю». Считается, что падение метеорита в сибирском регионе России, которое произошло миллионы лет назад, принесло триллионы каратов алмазов! Такого огромного количества алмазов будет достаточно на 3000 лет вперёд для удовлетворения спроса всего мирового рынка! Алмазное месторождение было открыто в начале 1970-х годов, и оно расположено под Попигайским кратером (диаметр примерно 100 км), оставленным метеоритом, разбившимся около 35 млн лет назад.

В Российской академии наук подтвердили, что этот кратер, находящийся в Восточной Сибири, содержит триллионы каратов "импактных алмазов". Эти алмазы можно использовать в высокотехнологичных устройствах, и они имеют много других технологических применений. Но их, к сожалению, невозможно использовать для изготовления ювелирных изделий. Сибирское алмазное месторождение содержит больше алмазов, чем все нынешние известные месторождения в мире. Алмазы, добытые в районе Попигайского кратера, обладают особыми свойствами и кристаллической формой, которая делает их почти в два раза тверже, чем традиционные алмазы. Это придаёт им превосходные качества для промышленного применения. Такая удивительная непревзойденная твердость алмазов, вероятно, объясняется чрезвычайно высокой температурой и очень высоким давлением, которые воздействовали на молекулы углерода во время взрыва при падении метеорита. Кстати, до самого распада СССР в 1991 году никто в мире не знал об открытии этого кратера. Обнародование информации о том, что падение метеорита дало России триллионы каратов алмазов, вызвало сразу же большой интерес к находке. Любопытно всё-таки, найдётся ли способ делать ювелирные изделия из этих уникальных алмазов?

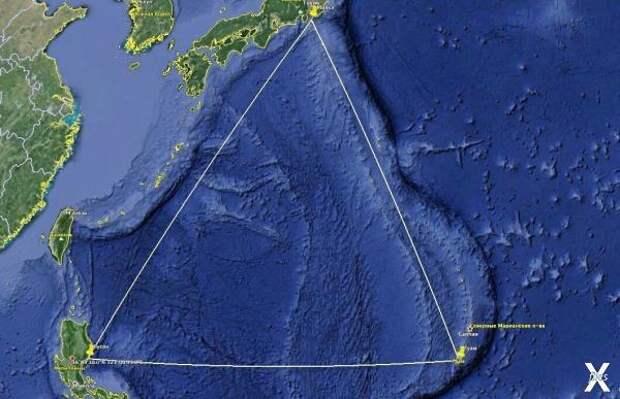

Злополучный Бермудский…

Бермудский – это слово, пожалуй, у большинства людей ассоциируется с какими-то странными необъяснимыми явлениями, может быть, всё дело опять в метеорите, угодившем туда? Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Какие же странные события там происходят? Например, ещё Христофор Колумб, подплывая к берегам Америки, заметил непонятное свечение моря. Стрелки компасов там неверно показывают направление, корабли и самолёты таинственным образом исчезают, да ещё так, что никто не может их найти! Может быть, на дне Бермудского треугольника лежит метеорит с мощным магнитным полем?

Магнитные поля могут сохраняться у астероидов миллионы лет. Это может объяснять странное поведение стрелки компаса, которая в Бермудском треугольнике начинает беспорядочно вращаться, будто сходит с ума. Старинные корабли из-за этого просто сбивались с курса и не могли вернуться обратно, возможно, они так и сгинули в водах океана, просто мы не там их ищем. Для техники сильное магнитное поле могло бы создать существенные помехи. Куда исчезли более современные корабли и самолёты – никто не знает. Если там действительно лежит метеорит, то диаметр кратера будет равен примерно 1250 км! Часто встречается информация о том, что именно этот гигантский метеорит и разрушил Атлантиду. Загадки эти останутся неразгаданными до тех пор, пока не найдутся смельчаки, пожелающие детально исследовать дно океана!

Певица купила старинный особняк с привидениями

Британская поп-исполнительница Рита Ора купила в Лондоне старинный особняк. Местные жители предположили, что внутри здания могут обитать «привидения». Об этом сообщает The Sun. По словам агента, занимающегося продажей объекта, соседи рассказали о странных звуках, которые слышны по ночам. Оказалось, что более 100 лет назад этот дом принадлежал известному художнику, который выполнял иллюстрации для сказок немецких лингвистов братьев Гримм. Мужчина вешал макеты будущих изображений на балки в комнате.

Жилье певицы расположено в одном из самых престижных районов города, где по соседству проживает британская супермодель Кейт Мосс и британский актер Джуд Лоу. Внутри высокого кирпичного особняка находятся шесть спален. За объект недвижимости Ора отдала 7,5 миллиона фунтов стерлингов (более 775 миллионов рублей). Ранее в феврале были опубликованы фотографии интерьеров пятизвездочной гостиницы в Сиднее, куда Ору отправили отбывать карантин после прибытия в Австралию. Комнаты оказались выполнены в светлых тонах и оборудованы панорамными окнами с видом на город. Тогда сотрудники запретили певице покидать номер в течение двух недель.

Свежие комментарии