Новая сделка ОПЕК+ состоялась: о некоторых её параметрах

Состоялось событие, на которое возлагались большие надежды если не во всем мире, то в странах, являющихся экспортерами энергоресурсов, — виртуальная конференция полномочных представителей государств, входящих в число основных производителей «черного золота». Более того, согласно информации ведущих мировых СМИ и реакции рынков, прошло это мероприятие вполне успешно.

Сторонам удалось прийти к консенсусу и положить конец противостоянию, в последние месяцы оказывавшему негативное воздействие на ценовую конъюнктуру глобальных энергетических рынков. Ни для кого не секрет, что основным камнем преткновения в достижении таких договоренностей были противоречия между Москвой и Эр-Риядом, возникшие в прошлом месяце, когда наша страна отказалась поддержать очередное сокращение объемов добычи нефти, справедливо усматривая в изложенных Саудовской Аравией предложениях лишь новые уступки на рынке, играющие на руку энергетической экспансии США. Ведь США сокращать добычу не собирались изначально.

В результате еще до истечения сроков предыдущего соглашения о снижении нефтяных поставок, действовавшего для стран ОПЕК+, Саудовская Аравия резко нарастила собственные добычу и экспорт «черного золота», в результате чего уже 9 марта цены на него упали на 30%, в конечном итоге выйдя на низшие показатели за последние 20 лет. Более того, у стран-экспортеров возникли и другие проблемы, пожалуй, еще серьезнее: из-за перепроизводства и избыточного предложения нефти, совпавших с невиданным ранее снижением спроса, ее в буквальном смысле слова стало некуда девать. Мир встал перед перспективой физического переполнения хранилищ углеводородов.

Теперь взаимопонимание вроде как найдено: против сокращения темпов извлечения из земных недр ценного ресурса, в одночасье чуть не превратившегося в бросовый товар, не возражает никто. Реакция мировых рынков последовала незамедлительно – баррель Brent подорожал сперва на 8%, к 18 часам вчерашнего дня поднявшись в цене до 35,5 доллара, а затем продолжил движение наверх, дойдя в росте до 12%. Правда, следом произошло новое снижение – после того как выяснилось, что достигнутые договоренности являются, собственно, не окончательными, а пока что рамочными. Нефть марки Brent на данный момент торгуется уже ниже 32 долларов за баррель. Такие параметры...

В чем вопрос? Прежде всего в том главном параметре – объемах сокращения добычи. Изначально назывался объём в 10 миллионов баррелей в сутки. При этом, по имевшимся данным, наша страна готова была взять на себя 10% от общего бремени.

Уже в процессе подготовки к переговорам начали обозначаться совершенно другие отметки, на которые должен быть закручен нефтяной кран – 15 и даже 20 миллионов баррелей ежедневно. Скорее всего, именно на последнем значении, составляющем 20% всей сегодняшней добычи «черного золота», странам-экспортерам и придется остановиться. В противном случае все договоренности и экономические жертвы, приносимые на их алтарь, попросту не будут иметь смысла: после кратковременного взлета цены вернутся к падению, остановить которое будет еще сложнее.

Имеется и еще одна тонкость, вернее, даже две. Прежде всего Эр-Рияд, вроде бы проявляющий прекрасную договороспособность и заявляющий о готовности добывать на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, идет на хитрость. Эти миллионы там намерены отсчитывать от рекордных 12,3 млн., достигнутых саудовскими нефтяниками в апреле. Россию это, по вполне понятным причинам, не устраивает. Второй момент – до конца не определенная позиция Соединенных Штатов. После разговоров о готовности участвовать в переговорах и умерить прыть собственных «сланцевиков» в случае необходимости Вашингтон принялся заявлять, что сокращать добычу не собирается, поскольку она, мол, и так уже упала в США на 2 миллиона баррелей в сутки. Очень похоже на то, что американцы намерены в очередной раз загрести жар чужими руками, сами при этом ничем не жертвуя.

Новые коррективы может внести запланированная на ближайшее время встреча министров энергетики G20, которые намерены создать специальный мониторинговый комитет, главной задачей которого как раз и станет стабилизация нефтяных рынков. Самым обнадеживающим в данном аспекте является то, что «двадцаткой» для разгрузки перенасыщенного рынка может быть предпринята, например, централизованная закупка «черного золота» для стратегических запасов ведущих стран. К тому же в «большую двадцатку», в отличие от ОПЕК, США входят, и на этом уровне договариваться им, скорее всего, придется.

Так или иначе, но даже перемирие в «нефтяной войне» — новость однозначно позитивная. Главным врагом любой страны-экспортера сегодня являются не конкуренты, сколь бы напористы они ни были, а пандемия COVID-19, нанесшая сокрушительный удар по промышленной и деловой активности. С саудовцами и американцами можно будет разобраться и потом (и делать это наверняка придется). Однако, продолжая «мериться» буровыми в условиях нынешнего жесточайшего кризиса, все страны-экспортеры рискуют в итоге окончательно развалить глобальный рынок энергоносителей. А заодно и собственные экономики.

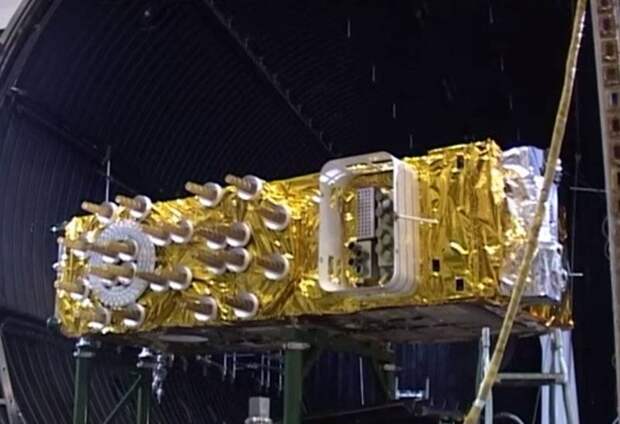

Система ГЛОНАСС: о глобальных проблемах речь не идёт

Появившиеся в отечественных СМИ сообщения о переносе запуска очередного спутника нового поколения отечественной навигационной системы ГЛОНАСС заставил кое-кого сделать поспешные выводы относительно того, что с этим важнейшим проектом «начинаются проблемы». Так ли это? Что на самом деле сегодня происходит с разработкой космических аппаратов этой серии, их отправкой на околоземную орбиту и спутниковой группировкой ГЛОНАСС в целом?

Разговоры о якобы неблагополучном положении с наращиванием числа российских навигационных спутников начались после распространения информации относительно переноса с мая на июнь нынешнего года отправки на орбиту с космодрома «Плесецк» очередного аппарата последнего поколения – ГЛОНАСС-К. При этом точные причины принятия такого решения не оглашались, что заставило многих теряться в догадках: обусловлено оно сломавшей многие планы эпидемией коронавируса или с самим спутником что-то пошло не так?

Ряд других событий, связанных с ГЛОНАСС, дает основания думать, что дело тут все-таки в карантинных ограничениях, нежели в чем-то другом. Ведь запуск «Союза 2.16», несшего на орбиту ГЛОНАСС-М, осуществленный на том же Плесецке 16 марта нынешнего года, прошел вполне успешно. Более того, как стало известно, в космос этот аппарат ушел, будучи оснащенным новейшей разработкой концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» для защиты и шифрования данных, передающихся на спутник с Земли. В частности, эта система служит для предотвращения возможных попыток перехватить управление космическим объектом, взломать его, получить несанкционированный доступ к любым его функциям.

Говорить о том, что наши ученые и техники отстают в процессе перевооружения системы ГЛОНАСС на более совершенные спутники серии «К», которые должны заменить в основном используемую сегодня серию «М», тоже было бы некорректно. Новое поколение навигационных космических аппаратов превосходит предыдущую как по точности (транслируя на два сигнала больше), так и по надежности (имея срок службы на три года больше). Создается она и вправду с определенными трудностями, вызванными введенными против нашей страной санкциями, среди которых имеются запреты на поставку России как раз комплектующих и технологий для космических программ.

Тем не менее, пусть и идя далеко не простым путем импортозамещения, наша страна не отказывается от намеченных целей. Насколько известно сегодня, на несколько лет ранее запланированного срока к запуску в производство практически готова улучшенная версия спутников нового поколения – ГЛОНАСС-К2, ввод в эксплуатацию которой изначально ожидался не ранее 2023 года. Во всяком случае, именно об этом заявлял еще в конце прошлого года генеральный конструктор компании «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» Владимир Халиманович.

На нынешний момент реальный состав спутниковой группировки ГЛОНАСС насчитывает 27 космических аппаратов, 25 из которых относятся к серии «М» и два – к серии «К». 24 из них работают в штатном режиме, выполняя свои задачи, один находится на этапе ввода в эксплуатацию, еще один пребывает в орбитальном резерве. Запуск еще двух ГЛОНАСС-К запланирован на второй квартал и окончание нынешнего года. К 2022 году их количество на орбите планируется довести до 9 единиц. Напомним, для полного навигационного покрытия планеты необходимо 24 работающих спутника системы, для покрытия России – всего 18. Как видим, оснований для беспокойства и разговоров о «проблемах» нет никаких.

Самые непопулярные президенты США XX века по версии самих американцев

В ХХ веке во главе США стояли самые разные правители. Помимо ярких политиков, некоторые из которых были действительно выдающимися историческими личностями (Франклин Делано Рузвельт), а другие, возможно, управляли страной не столь удачно, но попросту являлись всеобщими любимцами (Джон Кеннеди), это столетие подарило американцам и таких лидеров, о которых иначе как с приложением эпитетов вроде «ненавистный» или «позорный» даже не вспоминают.

Попробуем разобраться, кто из хозяев Белого дома умудрился своим правлением вызвать самое большее недовольство соотечественников.

Основываться при этом мы будем на материалах изучения общественного мнения жителей самих Соединенных Штатов и оценочных высказываниях тамошних экспертов. Если говорить о президентах США начала и середины нынешнего века, то явный негатив у всех, пожалуй, жителей страны вызывают двое: Герберт Гувер и Ричард Никсон.

Первого более чем заслуженно называют отцом Великой депрессии. Именно при Гувере экономика США пережила кризис, хуже которого не знала, во всяком случая, до дня нынешнего. При этом данный президент был жестким противником любых мер по поддержке малоимущего населения страны, заявив, что они «деморализуют нацию». В итоге стремительно плодившиеся в стране стихийные таборы безработных и бомжей стали называть «гувервиллями». К тому же при Гувере в стране вовсю действовал печально знаменитый «сухой закон», пусть и не им придуманный. Сильно у нас Горбачева любят? Вот Гувер – что-то вроде американского варианта Михаила Сергеевича, вот только страна при нём всё-таки не развалилась.

С Никсоном история другая. Ничем особенным он своим избирателям не насолил. С его именем, правда, частенько связывают войну во Вьетнаме, но начал ее не он. Да и экономических потрясений на долю США в годы президентства этого лидера тоже не выпадало. Однако именно оно ассоциируется с самым, пожалуй, масштабным и громким политическим скандалом за всю историю страны – «Уотергейтом». В результате попавших в СМИ и дошедших до судебного разбирательства разоблачений его команды, касавшихся политической коррупции и, говоря в современных терминах, «вмешательства в выборы», Никсон вынужден был добровольно оставить президентский пост, поскольку в противном случае его импичмент был бы неминуем.

Это, так сказать, классика. Перейдем теперь к президентам США, намного более близким к нашему времени. Согласно исследованиям, проводившимся независимо друг от друга двумя весьма уважаемыми американскими организациями – социологической службой Gallup и компанией PPP (Public Policy Polling), помимо уже упомянутого Ричарда Никсона, наибольшего числа негативных оценок жителей США удостоились два президента: Джордж Буш-младший и Барак Обама. С обоими этими лидерами дело обстоит очень непросто: их популярность в США менялась со временем от резкого взлета до катастрофического падения.

Так, младший из семейства Бушей, придя к власти в начале 2001 года, получил мощнейший задел доверия и поддержки американцев после событий 11 сентября. Тем не менее, последовавшие за этим далеко не блестящие и вызывавшие изначально массу вопросов военные кампании в Афганистане и Ираке популярности ему сильно поубавили. А дальше стало еще хуже, несмотря на давшееся с большим трудом переизбрание в 2004 году. Провальные действия власти по ликвидации последствий урагана «Катрина», убившего почти 2 тысячи человек и почти полностью затопившего Новый Орлеан, обвинения в использовании тайных тюрем, где вовсю использовались пытки и прочие подобные вещи, очень не понравилось американцам.

На все это постоянно накладывались нелепые высказывания главы Белого дома, получившие в народе имя бушизмов, и трагикомические инциденты вроде того случая, когда лидер нации едва не умер, подавившись соленым крекером. В конечном итоге над далеко не блестящими умственными способностями Буша-младшего не потешался в Соединенных Штатах (да и во всем мире) только ленивый. Венцом всего стал ботинок от египетского журналиста Мунтазара аль-Зейди, «поразивший» главу великой державы в 2008 году во время пресс-конференции в Багдаде.

Неудивительно, что, согласно данным международного информационно-аналитического агентства Washington ProFile, при проведении опроса «Худшие президенты страны с 1945 года» Джордж Буш-младший набрал 34% голосов. Впрочем, спустя пять лет президентства Барака Обамы эта сомнительная пальма первенства перешла уже к нему. Во всяком случае, так утверждал Квиннипэкский университет США, тоже решивший определить самого малопочтенного с 1945 года лидера нации. Обама, по данным его исследователей, получил 33% голосов, а Буш-младший — всего 28%. Пришедший к власти в 2009 году на волне огромных надежд и ожиданий первый чернокожий президент Соединенных Штатов по большей части их не оправдал. Во всяком случае, таково мнение его соотечественников.

За время президента нынешнего лидера США, Дональда Трампа, «почетное» место в списке худших из худших глав государства американские источники прочили ему уже неоднократно. Что ж, разворачивающаяся сейчас в стране борьба с пандемией коронавируса дает 45-му президенту совершенно равнозначные шансы как на то, чтобы оправдать эти прогнозы, так и на то, чтобы оказаться на самом верху рейтинга народных симпатий – в зависимости от ее конечных результатов, естественно.

Свежие комментарии