Маршал сделал своё дело, маршал может уйти

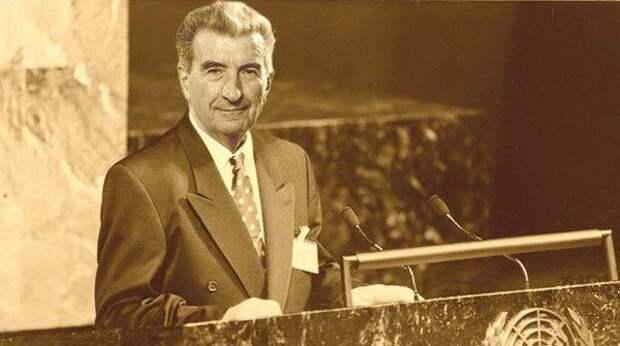

4 мая 1980 года в хирургической клинике Любляны, столицы социалистической Словении, скончался Иосип Броз Тито. Среди мировых лидеров он был одним из старейших, ему в том же мае должно было исполниться 88 лет. Маршал Тито был основателем и бессменным главой федеративной Югославии, которая пришла на смену так называемому королевству СХС, сербов, хорватов и словенцев, где, кроме них, были и босняки, и македонцы, и черногорцы.

Сначала республику называли ФНРЮ – федеративная и народная, потом СФРЮ – тоже федеративная, но прежде всего – социалистическая. Как отмечали впоследствии многие политики и эксперты, распад социалистической Югославии ускорился уже за год с лишним до этого – фактически с того момента, когда 3 января 1980 г. югославские СМИ кратко сообщили об ухудшении здоровья Тито и о том, что его поместили в клинику.

Маршал умирал долго, а заболел ещё в середине декабря 1979 года, и, как вспоминали некоторые югославские дипломаты, врачи и ближайшие коллеги Тито настояли на том, чтобы он лечился именно в Словении. Там, дескать, высококлассная медицина, но Любляна так далеко не только от Белграда, но и от родной для больного Хорватии… Но и в люблянской клинике он пролежал в коме больше 100 дней.

Известно, что сразу после кончины югославского лидера история болезни и документы о лечении Тито были засекречены на 75 лет — они будут открыты только в 2055 году! Не значит ли всё это, что от Тито решили «избавляться» вполне определенные круги, нацеленные на ускоренный распад Югославии?

Во всяком случае, до осени 1979-го в центральных и местных СМИ СФРЮ лишь изредка сообщалось о националистических настроениях и вылазках в Боснии-Герцеговине, Хорватии, Косово, Македонии, Словении.

Зато с конца декабря 1979-го такие сообщения стали более «пространными» и более частыми. Но по-прежнему лишь с редкими упоминаниями причастности спецлужб Запада к таким эксцессам. Югославов как бы готовили к неизбежности распада страны…

Титовская Югославия (как и сталинская Албания, и Румыния при Чаушеску) были нужны Западу не только как геополитические барьеры для «красной заразы», но и своего рода идеологические «прокладки». А ФНРЮ/СФРЮ выступала ещё и в роли социально-экономической витрины против СССР и Варшавского договора. С началом небезызвестной «перестройки», которая уже сама по себе ускоряла развал СССР и соцсодружества, такие барьеры были больше не нужны.

Поэтому уже в середине 80-х годов Запад оперативно свернул программу льготного кредитования СФРЮ, всё активнее требуя от Белграда погашения накапливающихся долгов. К концу 80-х годов они превысили 28 млрд. долл. Среди прочего речь шла и о погашении штрафов за неплатежи и за недопоставки югославских товаров. При этом никто в руководстве СФРЮ даже отдалённо не мог сравниться с эрудицией, авторитетом, политическими способностями Тито. Что тем более облегчало политику Запада по стимулированию разрушения Югославии.

Если вкратце, вполне объективна характеристика титовского периода российским балканистом Евгением Матониным:

В этой связ, характерно признание самого Тито в беседе с Ким Ир Сеном, в ходе беспрецедентного визита маршала в КНДР в августе 1977 году:

Схожие оценки, точнее, опасения Тито высказывал и на переговорах с главой КНР Хуа Гофэном во время столь же беспрецедентного визита в КНР в августе 1977 г. В Поднебесной Тито до этого неизменно звали «ревизионистом», «лицемером» и даже «агентом империализма в мировом коммунистическом движении». Интересно, что точно так же, под копирку, маршала и его политику именовали в Москве и в странах народной демократии. Но «Движение неприсоединения», которое инициировал Тито, в СССР считали чуть ли не союзником, зато в Пекине не называли иначе, как «спецпроектом спецслужб империалистов в развивающихся странах и мировом национально-освободительном движении».

Странный «тёзка» Сталина

В ходе визитов в КНР и Северную Корею стареющий маршал попытался примириться с «этими сталинистами», у которых, впрочем, по свидетельству Николае Чаушеску, румынского коллеги Тито, был «более прочный социализм, чем в СССР». Получилось не очень, зато китайцы помирили маршала с его покойным тёзкой. И не только, и Тито признал это в беседе с югославскими журналистами:

Но, как известно, с 1979 года КНР круто поменяла и внешнеполитический и внутриэкономический курс. Сохраняя при этом и поныне атрибутику приверженности Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину и Мао Цзэдуну. Потому Пекин ничем не помог ни послетитовской Югославии, ни тому же Чаушеску, ни ГДР с Хонеккером, ни антигорбачевской оппозиции…

Не менее характерный штрих: современники свидетельствуют, что дочь «вождя народов» Светлана Аллилуева на рубеже 60-х – 70-х годов не раз просила у Иосипа Броз Тито визы на посещение ею Югославии. Казалось бы, для Тито её визит стал бы важным «оправданием» его послевоенной позиции в отношении Сталина и разрыва «титовской» Югославии с СССР в 1948-1953 годах.

Однако Тито сумел подняться выше такого рода суеты, проявив политическую и человеческую порядочность в отношении уже ошельмованного и перезахороненного в СССР Сталина. Он отказывал Аллилуевой в визах, объяснив свою позицию так:

Межнациональная монархия, созданная на руинах Первой мировой войны, оставила в наследство народной федеративной республике все свои проблемы и противоречия. Это и предопределило распад страны в начале 90-х годов. Дело в том, что в любые эпохи больше половины югославского населения составляли народы и конфессии, которые скрытно или явно были против единого государства по российскому или советскому образцу.

Сербская гегемония в управлении страной в межвоенный, а потом и в послевоенный период не устраивала никого, начиная с хорватов и словенцев, и кончая македонцами и даже «почти» сербами – черногорцами. Они постоянно вспоминали, что сербы – это не более трети всей Югославии как по территории, так и по численности населения, а их решающий вклад в победы над оккупантами в двух мировых войнах никого попросту не волновал.

Вспомним, что сербы дрались в партизанах вплоть до освобождения Югославии, антифашистское сопротивление было, по численности его участников, почти на 90% православным — сербским или просербским. При этом всего через неделю после вторжения туда в апреле 1941 года германских и итальянских войск югославское королевство тут же распалось на несколько марионеточных «квазигосударств». На их территориях уже в 1941-м был развязан чудовищный террор против сербов и в целом югославянского православия.

Однако главой антифашистского сопротивления, преимущественно сербского, был, как ни странно, хорват-коммунист Иосип Броз Тито, который с 1945 года и возглавил новую Югославию. Его политический авторитет и талант маневрирования между национальными элитами в регионах позволяли сдерживать негативные факторы. Тито понимал, что формирование Югославии и её развитие по централизованному советскому или китайскому образцу — уже по национально-географическим причинам — быстро приведёт к краху страны.

Поэтому был выбран федеративный вариант на грани конфедерации. При этом правящая компартия тоже стала объединённой — Союзом коммунистов Югославии, в котором права составных частей были намного шире, чем у центрального аппарата. Да его, по большому счёту, не было вовсе: ЦК собирался только для съездов и конференций и был в основном идеологической оболочкой, а не правящим стержнем такой страны.

Югославский социализм сразу стал стратегическим антиподом советского и китайского, когда всеми объектами в стране, кроме сферы ОПК, управляли местные советы тамошних работников и выдвигаемые ими руководители (система рабочего самоуправления). Их избирали не более чем на два года с правом переизбрания лишь единожды. Всё это подвергалось ожесточенной критике из Москвы и Пекина даже тогда, когда они дошли до военного противостояния.

Практически никогда руководство КПСС не могло смириться с югославскими принципами управления, резонно опасаясь, что их могут перенять в других странах соцлагеря. Политический конфликт Белграда с Москвой только углублялся, а в соседних с Югославией соцстранах, к примеру, в Венгрии, были, что называется, в зародыше ликвидированы очаги и носители титовского варианта социализма.

Тем не менее, и в Югославии были свои диссиденты и даже подобие своего «гулага». В семи югославских спецконцлагерях, четыре из которых находились в Хорватии, в жутких условиях были изолированы не только коммунисты из числа оппонентов титовского социализма, но и десятки тысяч беспартийных сторонников дружбы с СССР и Китаем. Судьба не менее трети "обитателей" тех лагерей неизвестна и поныне. Титовские лагеря, в отличие от многих сталинских, были закрыты в 1962-1963 гг.

Теперь не стоит удивляться, что по понятным причинам Югославия маршала Тито стала всё больше ориентироваться на Запад. Ещё когда был жив Сталин, Белград успел подписать бессрочный договор о военно-политическом сотрудничестве с США и вступил в инициированный НАТО "Балканский пакт", в котором состояли и члены НАТО — Греция и Турция. Пакт благополучно просуществовал вплоть до распада Югославии.

От расцвета до распада

Уже с начала 60-х годов по уровню фактических доходов на душу населения Югославия, гражданам которой разрешалось ещё и работать за рубежом, стала значительно опережать СССР и другие соцстраны. Нередко в СМИ экс-югославских стран поныне ностальгически, но вполне объективно отмечается в этой связи, что никогда их гражданам не удавалось так мало работать и так много зарабатывать, как при маршале Тито.

Но сроки погашения большинства зарубежных счетов не случайно так чётко совпали по времени с разрастанием кризисов в Югославии сразу после смерти Тито. Кризис самой процветающей из соцстран оказался всеобъемлющим — социально-экономическим, политическим, но главное — этническим. Республика буквально в одночасье стала банкротом. А по сравнению с тем, что пережили уже впоследствии все бывшие республики Югославии, за исключением, пожалуй, лишь Словении, явно блекнет не только распад какой-нибудь Австро-Венгрии, но и крах Союза ССР.

Все старые этнические, политические и связанные с ними экономические проблемы перешли и в титовскую Югославию. Пока маршал был у власти, они проявлялись лишь "точечно", но уже с середины 70-х, по мере ослабления личной власти стареющего Тито, стали сказываться слишком буквально. К тому же и публично. Не просто так власти Югославии с 1972 г. намного расширили правовые гарантии для митингов и забастовок, разрешенных в стране ещё с 1955 года.

В середине 50-х годов развод СССР и Югославии был просто забыт, хотя Югославия так и не стала участницей ни Варшавского договора, ни Совета экономической взаимопомощи. И это несмотря на все усилия и конкретные меры советского руководства, начиная с льготных, а то и безвозмездных кредитов и займов, и кончая дисбалансом цен в пользу импорта из Югославии по отношению к советскому экспорту. Сейчас мало кто вспомнит, что при финансово-технической помощи СССР в Югославии было создано свыше 300 предприятий различного отраслевого профиля, около 100 энергетических и транспортных объектов.

Но факторы, подтачивающие страну, продолжали нарастать. Распад Югославии мог произойти уже 28 апреля 1971 года на совещании руководителей национальных комитетов СКЮ и республиканских администраций. На этом форуме после выступления Тито представители Хорватии заявили о возможном выходе из СФРЮ. Их поддержали представители Словении, но против выступили делегации Сербии, Черногории и Македонии, остальные делегации регионов (Косово, Воеводины, Боснии и Герцеговины) предпочли воздержаться от дискуссии.

Тито в ней тоже не участвовал, но утром третьего дня совещания он вышел из зала. Через полтора часа вернулся и сообщил о своём разговоре с Леонидом Брежневым. «Товарищи, извините, что я задержался, но мне позвонил товарищ Брежнев. Он слышал, что у нас проблемы, и спрашивал, не нужна ли мне помощь для Югославии», – громко сказал он.

Сразу всё стихло: на местах поняли, что лучше забыть о национализме. А вскоре на этом форуме были приняты согласованные решения по вопросам социально-экономического развития регионов СФРЮ и четкого соблюдения межнациональных пропорций в подборе и расстановке кадров в Боснии-Герцеговине, Хорватии и Косово.

Однако это не Брежнев, а Тито позвонил в Москву, сообщив о сложившейся ситуации, и получил заверения в оказании СФРЮ военной помощи. Тем не менее Тито, смело заявив, что ему звонил как раз советский лидер, дал понять, что Москва тщательно отслеживает всё происходящее в Югославии. И вскоре, в том же 1971 году, состоялся едва ли не триумфальный визит Брежнева в СФРЮ; с не меньшим пафосом был обставлен и визит генсека ЦК КПСС, состоявшийся пять лет спустя.

В нескольких своих выступлениях Брежнев не постеснялся прямо заявить, что СССР готов оказывать всестороннюю помощь Югославии, в том числе в защите ее целостности. Так генсек мгновенно отреагировал на то, что в многочисленных беседах с ним Тито заботило, что ухудшение его здоровья сопровождается усилением сепаратизма в Югославии, к которому причастны спецслужбы Запада и ряда исламских стран. Маршал высказывался и в том смысле, что ему не видно достойного преемника, а разбегание руководства республики и Союза коммунистов «по национальным углам» наверняка приведёт их к распаду.

Брежнев, в свою очередь, предлагал усилить в СФРЮ роль «центра» и преобразовать Союз коммунистов в дееспособную руководящую партию, с чем Тито не соглашался. Он, наоборот, предлагал вводить в СССР систему югославского рабочего самоуправления, когда предприятиями и учреждениями руководят сами трудящиеся, а не чиновники.

Маршал, в отличие от Брежнева, признавал, что и при социализме вполне допустимы забастовки трудящихся: «это главный сигнал об ошибках правящих структур» (из интервью Тито югославским СМИ, апрель 1972 г.). Советский лидер в ответ сетовал на опасности децентрализации и протестных «послаблений» при социализме. Позиции Москвы и Белграда всегда расходились слишком существенно, несмотря на традиционные симпатии народов друг к другу.

Реки крови и… капли чести

Сегодня принято считать, что распад Югославии, состоявшийся через 10 лет после смерти маршала Тито, был прямо-таки обусловлен невозможностью сосуществования всех федеративных республик в единой стране. Якобы все они дружно вынесли коллективный "приговор" единой Югославии. Но опыт целенаправленного раскола сильной державы, опробованный в СФРЮ, потом отнюдь не случайно был использован и для развала Союза ССР.

Считается также, что сам «развод» у югославов был повсеместно кровавым. Но такие сомнительные постулаты — это, мягко говоря, гипербола. Сегодня мало кто вспомнит, как тихо ушла из федерации Словения, как без жёстких столкновений сумела обойтись и Македония. Черногорцы же вообще фактически отсиделись у себя в горах, хотя на них страшно давили из Белграда, а совсем рядом пылал прекрасный Дубровник.

Приведём для начала точку зрения македонца Лазара Мойсова (1920-2011). Он был далеко не последним политиком последних лет Югославии — министром иностранных дел и членом Президиума СФРЮ от Македонии, и даже де-юре президентом Югославии — главой Президиума СФРЮ в 1987-1988 годах.

Политик вполне обоснованно считал, что положение усугубляла и размытость централизованных функций СФРЮ, инициированная Тито в противовес максимальной централизованности в СССР… Эти дестабилизирующие факторы ввиду их поэтапного стимулирования Западом и по мере ослабления руководящих прерогатив Тито и протитовцев в последние 5-6 лет его жизни привели страну к распаду. На что повлиял и скоротечный распад СССР.

Мойсов отмечал, что действительно кровавым югославский распад оказался именно там, где активно отторгалась проправославная идеология югославского единства: в Хорватии, Боснии и Косове. Ускоряла крах страны и огромная территория центробежной и поддержанной Западом Хорватии, которая включала почти все порты и другие коммуникации единой страны.

Позиция Сербии, Македонии и Черногории, а также близкая к ним позиция Словении в пользу югославянского единства уже не могла изменить ситуацию. При этом спустя годы наиболее тяжелые последствия развала Югославии стали характерны как раз для православных Сербии, сербских районов Боснии-Герцеговины и Хорватии. Между тем небезызвестный Гаагский трибунал по бывшей Югославии сразу встал на позиции весьма сомнительного антиправославного, антисербского и в целом антиюгославского правового приоритета.

Гаагский трибунал стал своего рода пропагандистским брендом на Западе, и, как отметил известный российский балканист Алексей Дедков, среди обвиняемых в Гааге было практически всё военное и гражданское руководство сербов, включая экс-президентов, членов правительства, начальников генштаба, высших военачальников, глав силовых ведомств и спецслужб. А вот от других наций обвиняемыми оказывались чаще всего солдаты, редко — офицеры и тем более представители высшего руководящего звена.

У кого македонский акцент

В качестве камня, с которого должна была начать сыпаться югославская кладка, выбрали именно Македонию. При этом никого не интересовало, что против обособленности Северной Македонии от ФНРЮ-СФРЮ выступала Греция. Там не без оснований давно опасались почти традиционных притязаний на эту часть Македонии со стороны адептов идеи "Великой Болгарии". Северная Македония для Афин всегда была предпочтительнее в составе Югославии, чем под контролем Софии.

Уже в начале 90-х годов греческий МИД предлагал своё посредничество в урегулировании проблем Югославии. Была идея также привлечь для урегулирования кризиса и функционеров Балканского пакта — политико-экономического объединения в составе Югославии, Греции и Турции.

Однако "последние" югославские власти были уверены в своей дееспособности для сохранения федерации. В Турции же на идею Афин вообще не отреагировали. А структуры Балканского пакта, включая основные — совет премьеров и совет министров иностранных дел — были к тому времени лишь декорацией. Они не собирались вместе со времени кончины Тито.

Несмотря на то, что Греция была членом НАТО и ЕС, «любые её власти, особенно военные, были склонны к националистической политике», отмечал по этому поводу многолетний генеральный секретарь греческой компартии Костас Колияннис. Тому же способствовало и соседство Греции не только с неприсоединившейся Югославией, которая оставалась вне НАТО, ЕС и Варшавского Договора, но и со сталинской Албанией.

"Король эллинов" — это был официальный титул королей Греции, которая была монархией с небольшим перерывом вплоть до 1974 г. Характерно, что в связи с националистическими претензиями "черные полковники" даже зондировали в Белграде почву насчет подключения Греции к Движению неприсоединения.

В рамках такой политики Греция не возражала провозглашению Македонии союзной республикой в 1945-м в составе Югославии. До распада Югославии позиция Афин не менялась. Но когда экс-югославские республики устремились в ЕС, а потом и в НАТО, греческие власти стали требовать смены названия Македонии, против чего возражало ее руководство.

В Греции, как отмечал Киро Глигоров, по понятным причинам не хотели не только распада Югославии, но и того, чтобы северная греческая граница стала подконтрольной Брюсселю. Потому долго шла обоюдная политическая игра вокруг «непримиримости» Греции насчет названия Македонии и возражений Афин по её участию в ЕС и НАТО с прежним названием.

Но, по его мнению, на самом деле Запад раздражает упоминание пусть и бывшей, но единой Югославии в официальном названии Македонии: «Бывшая югославская республика Македония». Западные политики советовали нам убрать напоминание об экс-Югославии, но безуспешно. Долгое время наша позиция была на руку Греции.

Доверяй, но… отделяй

Запад изначально не доверял независимой Македонии. Прежде всего потому, что её первый президент, Киро Глигоров, активно выступал за конфедеративное переустройство бывшей СФРЮ, против натовских бомбардировок Сербии и отделения от неё Косова. Более того, он заявлял, что независимо от того, существует ли Югославия, все мы — югославяне. Потому мы обязаны понимать друг друга и стремиться к консолидации.

Уже с середины 90-х годов начались череда покушений на Глигорова и беспрецедентная пропагандистская травля. Это лишило его президентского поста в конце ноября 1999-го. Но и будучи в отставке, Киро Глигоров не менял своих позиций, регулярно заявляя о них в местных и зарубежных СМИ.

Отдалить Македонию от НАТО и ЕС могло бы тесное политико-экономическое взаимодействие её с Россией, за что выступали и Киро Глигоров, и македонский премьер Никола Груевский. Последний в ходе визита в РФ (2012 г.) предлагал создать политико-экономическую «цепочку» Черногория — Сербия — Македония — Россия с созданием зоны свободной торговли Македонии с Евразийским союзом (с Сербией такая зона существует у ЕАЭС с начала 2000-х).

Энергичный премьер также предлагал реализовать при российском содействии уникальный стратегический проект ещё середины 70-х годов — строительство судоходного канала Дунай — Эгейское море. По маршруту Белград — Скопье на реке Вардар — порт Салоники на севере Греции могли бы пойти суда класса "река — море".

Этот амбициозный проект, способный заметно изменить экономическую карту Балкан, и сегодня поддерживает Сербия. Груевский представлял проект в Торгово-промышленной палате России ещё летом 2012 года, но российские деловые и политические круги его проигнорировали.

Груевский пошёл по стопам словенского президента Милана Кучана и того же Киро Глигорова, выступая за экономическое взаимодействие между странами экс-Югославии и выдвигая также идею обновлённой югославской конфедерации. Интересно, что и здесь Москва демонстративно осталась «нейтральной». Вот и получается, что Россия потеряла важного потенциального союзника на Балканах.

Нельзя не напомнить, что сама идея канала до Салоник отнюдь не нова: с ней ещё до Первой мировой войны носились в Вене, что стало одним из стимулов экспансии Австро-Венгрии на Балканах. Перед следующей мировой войной проектом всерьёз интересовались итальянский дуче и германский фюрер.

Однако первым всерьёз за него взялся маршал Тито. Ему-то было достаточно уговорить только греков, Впрочем, хозяин Югославии впервые обнародовал проект на переговорах в Белграде с вице-канцлером ФРГ Э. Менде. Ориентируясь на германский промышленный потенциал, идею вскоре поддержали греческая военная хунта и международная Дунайская комиссия (см. «Как Дунай впадает в Северное море, а Рейн — в Чёрное»).

Кстати, проект был выгоден и СССР, ибо позволял снизить зависимость от контролируемых Турцией черноморских проливов. При этом, с одной стороны, западное содействие реализации такого проекта укрепило бы политико-экономические отношения СФРЮ с Западом, и без того почти союзнические. Но с другой — Югославия выдвинулась бы на первые роли в Юго-Восточной Европе и особенно на Балканах. Да еще в "связке" с националистической греческой хунтой.

Это, разумеется, могло ослабить давно отлаженное Западом политическое партнерство с Югославией, в котором партию первой скрипки всегда исполнял отнюдь не Белград. Потому Запад предпочёл волокиту, а не помощь в сооружении такого канала, понимая, что Белград вместе с Афинами не могли освоить столь технологически сложный и высокозатратный проект (свыше 7 млрд. долл. в ценах середины 70-х).

Западные обещания содействовать созданию такой магистрали повторялись ежегодно, но не более того. Между тем И. Б. Тито предпочитал скорее выслушивать эти обещания, чем адресовать Москве просьбы о создании трансбалканского канала. Маршал не сомневался, что помощь СССР в этом проекте лишь усилит советский прессинг на СФРЮ по внешнеполитическим вопросам. И де-факто вовлечёт страну в Варшавский договор.

Стоит ли удивляться, что в результате перспективный проект и поныне остаётся проектом. Только транзитные ежегодные доходы Югославии и Греции по этой водной магистрали могли составить в первые три года эксплуатации канала по 60-80 млн. долл., а на 4-й и 5-й годы — уже по 85—110 млн. долл. Это оценка многосторонней проектной группы.

Такие прибыли наверняка позволили бы Белграду и Афинам не только рассчитаться с инвесторами, но и предотвратить финансовое банкротство Югославии перед Западом к концу 80-х годов. Вряд ли стоит сомневаться, что оно только ускорило распад СФРЮ.

Свежие комментарии