От любовного вздоха до предсмертного хрипа - один миг, один взмах веером, один точный укол острой заколки, незаметно вынутой из волос. И вот уже враг перешёл из объятий женщины-ниндзя в объятия синигами - смерти...

Откуда же они появились?

Оказывается, в Японии издревле были сильны традиции женщин-воительниц.

Самой первой известной правительницей Японии была царица Химико, которая возглавляла страну Ямато во II веке. Китайские летописцы с ужасом описывали могущественную женщину-шаманку, свиту которой составляли только женщины.

В III веке её сменила государыня Дзингу, которая после внезапной смерти мужа возглавила войско, несмотря на беременность, повела бойцов в поход на Корейский полуостров и покорила древнее государство Силла.

Японцы обожествили Дзингу и разместили её фигуру среди мужских божеств, как бы подразумевая, что она может служить примером мальчикам и юношам, но не женщинам.

Тем не менее многие женщины из сословия самураев были вдохновлены подвигами Дзингу. Они с детства учились владеть оружием, чтобы постоять за себя и защитить детей.

Главным оружием жены самурая был кинжал кайкэн, который ей дарили на двенадцатилетие. Отныне и до самой смерти она носила его в рукаве кимоно или на поясе. Если на женщину нападали, она могла зарезать обидчика, метнуть кинжал ему в спину, а в крайнем случае должна была совершить самоубийство — дзигай, то есть покончить с собой, воткнув кайкэн себе в шею. При нападении врагов жена самурая сначала убивала детей и стариков и лишь после этого совершала дзигай.

Помимо кинжала жена самурая должна была владеть коротким мечом танто, копьём и нагинатой — клинком на длинном древке. Женщины любили это оружие — оно было лёгким и позволяло не подпускать врага близко. Обычно его вешали на стену у двери, чтобы незваный гость не мог застать хозяйку врасплох. Начиная с XVII века клинок нагината настолько прочно вошёл в обиход женщин, что стал частью приданого.

Амазонки на поле боя

Несмотря на то что традиционно женщина в Японии считалась существом недалёким и неспособным на осмысленную деятельность, некоторым воительницам удавалось стать настоящими бойцами и участвовать в сражениях.

История сохранила имя дочери самурая из клана Тайра — Игатаки, которая сражалась наравне с мужчинами. Её любимым оружием была нагината. На рубеже XII и XIII веков Игатаки командовала трёхтысячным гарнизоном замка Торидзакаяма, осаждённого десятитысячным войском клана Ходзё. Несмотря на превосходящие силы противника, она приняла бой, но проиграла, попала в плен и была отвезена к сёгуну Минамото. История эта закончилась хорошо: в Игатаку влюбился самурай Асари Ёсито и женился на ней.

На стороне Минамото в это же время сражалась другая воительница — Томоэ Годзэн, которая после смерти мужа-самурая сменила путь и ушла в монастырь.

В 1615 году в последней междоусобной войне против клана Токугава воевал целый женский отряд, возглавляемый Ёдогими — матерью полководца Тоётоми Хидэёри. Когда Осака пала, она покончила с собой.

Несущие смерть

Со временем в Японии всё меньше и меньше позволяли женщинам проявлять воинственность. Зато в XVI веке здесь возник странный и таинственный орден женщин-ниндзя, которые скрывали свою опасность под маской кротости и покорности и от этого становились ещё более опасными.

Возникновению ордена предшествовала смерть самурая Мотидзуки Моритоки, который пал на поле боя в 1561 году. Его вдова Тиёмэ решила продолжить дело мужа и привела его воинов под знамёна своего дяди Такэды Сингена, который пытался объединить японцев. Для шпионской деятельности она по подсказке дяди и создала школу женщин-ниндзя, которых стали называть куноити — "цветы смерти".

Подготовка куноити происходила в монастырях синтоистских храмов, где их воспитывали монахи-ямабуси и монахи-мико — женщины-медиумы. Главными задачами куноити были шпионаж и заказные убийства. Ставка делалась на женскую слабость, доступность и кажущуюся кротость.

В школу ниндзя попадали по-разному: одних отправляли в неё после плена, другие оставались без родителей, третьих покупали у разорившихся крестьян. Сначала в них воспитывали безграничную преданность к благодетелям, а затем обучали азам шпионажа. Оружие девушек — знание мужской психологии, умение внушить вожделение и искусство любви. Чтобы они не влюблялись в жертв, их единственной любовью становился наставник-мужчина – кантокуся. Перед ним они благоговели, ему беспрекословно подчинялись.

Самое смертельное оружие - женщина

Куноити не нужно было натирать мозоли тяжёлыми мечами. Их арсеналом становились знание анатомии мужского тела, "невидимки" — металлические иглы, которые они носили за поясом, сюрикены — "звёзды" для метания, кананси — острые, часто отравленные шпильки, мечи танто, замаскированные под веер, и боевые веера с ножами.

Иногда для убийства использовали веер сэнсу-тэссэн, который делали из тонкой, прочной, пропитанной ядом бумаги. Чтобы отправить врага в объятия синигами, нужно было лишь нанести ему порез краем веера.

Убить мужчину куноити могли и собственными ногтями: девушки отращивали их, покрывая разными составами для жёсткости, и затачивали. Но чаще использовали нэкодэ — напёрстки с острыми когтями из закалённой стали. Таким напёрстком куноити могла вскрыть врагу сонную артерию и даже пробить череп.

Самым частым оружием были яды. Ниндзя было известно не менее трёхсот различных составов: одни убивали мгновенно, другие медленно, третьи парализовали жертву или вызывали сердечный приступ.

Особой популярностью пользовался яд под названием "яшмовая роса" — гёкуро. Его добавляли в еду в течение нескольких дней — и человек умирал через месяц, вылечить его было невозможно. Были яды, которые распыляли в воздухе, а особыми составами куноити погружали жертву в сон и даже могли довести её до сумасшествия.

Ходили слухи, что самым искусным девушкам оружие не нужно: они знали "особые точки" на теле мужчины, прикоснувшись к которым, лишали жертву жизни.

Самым страшным оружием куноити был поцелуй. Горе тому мужчине, который соглашался провести с искусительницей ночь! Во время любовного акта на вершине блаженства она впивалась ему в уста и одним движением вырывала язык. От болевого шока даже самый сильный самурай терял самообладание и в секунды захлёбывался кровью.

Лучше смерть, чем пытки

Помимо убийств куноити занимались шпионажем, для этого было три пути. Можно было подпоить самурая и разговорить его. Шпионки добавляли в саке наркотики — и мужчина утром не помнил ни того, с кем он был, ни того, что он рассказал. Но это был "грубый" способ.

Можно было подбить жертву на предательство. В этом случае куноити пускала в ход женские чары, обещавшие мужчине рай на земле. Она вела интеллектуальные беседы, читала стихи, услаждала слух жертвы игрой на музыкальных инструментах — в общем, делала всё, чтобы самурай сошёл с ума от любви и решился на измену.

Но самым продуктивным приёмом шпионажа считался приём, основанный на искусстве любви дзёдзюцу. Шпионка становилась любовницей военачальника, его фавориткой и по ночам вертела им как хотела. Недаром древние японские трактаты говорили о том, что женщина делает мужчину слабым и сводит с ума: на ложе любви даже самые грубые воины становились управляемыми.

Но куноити шпионили не только в постели. Во время боевых действий они рассыпались по местности, переодевались богатыми дамами, монахинями, вдовами и даже юными самураями. Они высматривали передвижения войск, втирались в доверие к командирам и распространяли нужные слухи — информационные войны велись уже тогда.

Разоблачённую куноити ждала страшная судьба — её отдавали на поругание простолюдинам, заживо варили в кипятке, а иногда отрубали конечности, выкалывали глаза и отрезали язык, а потом залечивали раны и оставляли жить.

Поэтому в случае разоблачения куноити должна была совершить ритуальное самоубийство. Если было время, девушка связывала себе ноги лентой, чтобы не выглядеть перед врагами нецеломудренно, и убивала себя, вскрыв сонную артерию на шее или приняв яд. Если убить себя было нечем, девушка откусывала себе язык, сжимала губы и умирала от потери крови и удушья. Если же она колебалась, её убивал кантокуся.

Известно, что женщины-шпионки в Японии существуют и сейчас. По слухам, они всё так же прекрасны, умны и смертельны. Они владеют 150 приёмами убийства, никогда не вступают в открытые поединки и до сих пор пользуются своей слабостью как самым сильным оружием.

-

Какие доказательства существования амазонок находят современные археологи и другие факты о женщинах-воительницах

1. Древние женщины-воительницы амазонки

На протяжении веков учёные считали, что амазонки принадлежали исключительно к области мифов и легенд. Однако древние греки верили, что раса этих женщин-воительниц существовала в какой-то далёкой стране. Для греков они были страшными женщинами, которые ненавидели или даже убивали мужчин. Это убеждение подтверждается различными именами, данными амазонкам древними источниками. Среди этих имён были Андроктоны (убийцы людей) и Андролетейраи (разрушители людей), или Стиганоры (те, кто ненавидит всех людей). Тем не менее, название «Амазонка» также может происходить от греческого ἀμαζός (без груди). Считается, что использование этого имени привело к мифу об амазонках, женщинах-воинах, которые отрезали себе грудь, чтобы лучше использовать свои луки, а не к легенде, ведущей к этому имени.

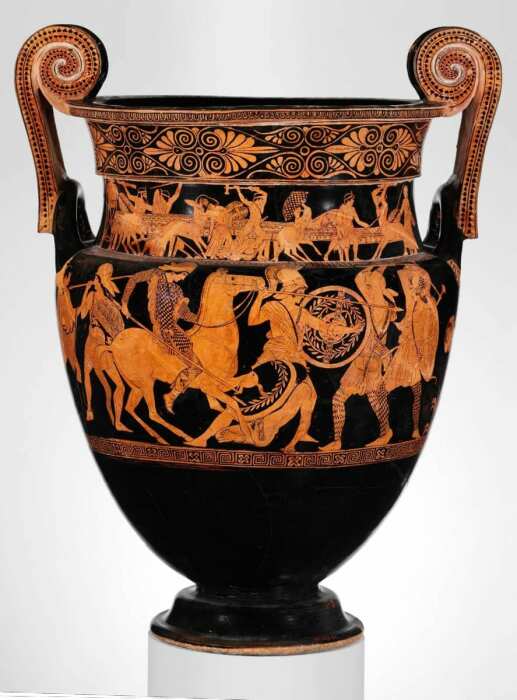

В греческой мифологии амазонки были жестокими, убивающими людей воинами, также считавшимися дочерьми Ареса, бога войны. Амазономахия, знаменито изображённая на метопах Парфенона, была великой мифической битвой между греками и амазонками. Многим греческим героям было поручено победить цариц амазонок и воинов в их испытаниях, чтобы достичь своей героической славы.

2. Мифы: Геракл и Ипполита

Известный миф, включающий побеждённую амазонку в поисках славы — это история о Геракле и Ипполите. Для девятого труда Геракла герою было поручено украсть пояс Ипполиты, царицы амазонок. Геракл отправился в Фемискиру, где жила царица амазонок, и получил её пояс после кровавой битвы с амазонками. Победив Ипполиту, Геракл завершил своё испытание, заработав героическую славу и признание за этот поступок.

3. Мифы: Тесей и Ипполита

Ещё одна греческая легенда о герое и амазонке — это легенда о Тесее и Ипполите (иногда их называют Антиопой). Тесей был мифическим царём и основателем Афин. Как и Геракл, он тоже прошёл через различные испытания, чтобы добиться своей репутации, например, победив Минотавра. Существует множество легенд и различных версий, связанных с событиями, которые привели к тому, что Ипполита стала женой Тесея. Общее изложение легенды согласуется с тем, что Тесей похитил или отдал Ипполиту Гераклу в качестве военной добычи против амазонок. Другая версия говорит о том, что она добровольно оставила своих женщин-воительниц-амазонок, чтобы быть с Тесеем в качестве его жены.

Также существует несколько версий насчёт смерти Ипполиты, вызывающие много споров и разногласий по этому поводу. Пока одни историки и учёные утверждают, что Ипполита была убита собственным мужем далеко неслучайно, другие склоняются к мнению о том, что Тесей не имеет никакого отношения к смерти и убийству собственной жены. После смерти Ипполиты Тесей женился на Федре, ключевой фигуре в пьесе Еврипида «Ипполит», в которой рассказывается история сына Ипполиты. Собственно говоря, сложно сказать, как всё было на самом деле, и кто оказался причастным к смерти великой воительницы.

4. Легенда об Ахилле и Пентесилее

Помимо легенд об Ипполите, существует ещё одна об Ахилле и Пентесилее. Фрагментарная эпическая поэма «Эфиопида», приписываемая Арктину Милетскому, впервые записывает повествование, которое позже подхватил Квинт Смирней. Согласно этим рассказам, Пентесилея была амазонкой из Фракии. Она и двенадцать других амазонок пришли на помощь троянцам во время Троянской войны. На поле боя женщины отличились как свирепые воины.

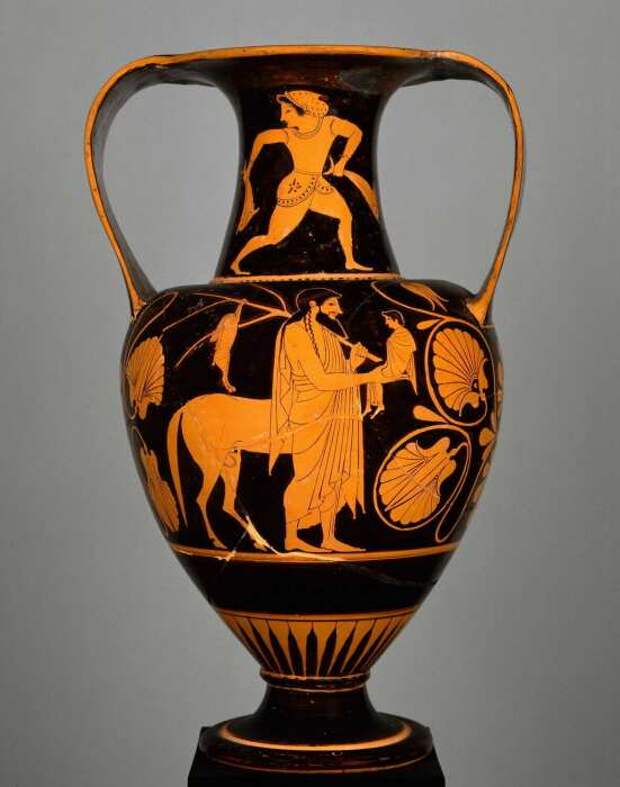

По одной из версий, бесстрашная и самоуверенная Пентесилея, бросив вызов Ахиллесу, была убита им и за миг до смерти великой воительницы, он влюбился в неё. В итоге, эта легенда стала популярным сюжетом для гончаров и вазописцев, и её история пересказывалась бесчисленное количество раз на протяжении всей античности.

5. Амазонки Геродота

Легенды об этих женщинах-воительницах изображают страшную расу, убивающую мужчин, но основаны ли эти описания на каких-либо исторических доказательствах? У Геродота учёные-историки отыскали самые убедительные древние литературные свидетельства существования племени женщин-воительниц. По словам одного из историков, после того, как греки успешно победили амазонок в битве, женщины были взяты в плен и помещены на три корабля. Пленённые амазонки смогли одолеть экипажи этих кораблей и успешно взять под контроль суда. Но поскольку женщины, живущие на суше, ничего не знали о кораблях, суда вскоре сели на мель на берегу озера Майотиан. Оттуда женщины отправились в глубь страны и наткнулись на табун лошадей, которых быстро приручили. Верхом на лошадях женщины-воительницы грабили и воровали у жителей Скифии.

6. Скифские женщины-воительницы

Сами скифы были кочевым племенем, которое практиковало конную войну. Сначала скифы не могли понять языка налётчиков и приняли их за мужчин. Только после битвы они обнаружили, что налётчики на самом деле были женщинами. Решив прекратить кровопролитие между двумя племенами, скифы решили интегрировать женщин в своё племя. Они послали отряд молодых людей разбить лагерь рядом с амазонками. Когда амазонки поняли, что лагерь молодых людей не причинит им вреда, они оставили их в покое.

Каждый день лагеря приближались друг к другу, пока однажды скифский мужчина не наткнулся на одинокую амазонку. В итоге, они провели вместе ночь, после чего, она жестами показала, что он должен вернуться на следующий день с другим молодым человеком. Он так и сделал и обнаружил, что амазонка привела с собой ещё одну женщину. Вскоре все скифы смогли взять в жёны амазонку, и два племени жили как одно целое. Поскольку мужчины не понимали языка амазонок, женщины-воительницы вскоре выучили скифский язык.

Мужчины уговаривали амазонок присоединиться к ним вместе с другими скифами, но женщины отказались. Женщины-воительницы амазонки заявили, что они не учились женской работе, а вместо этого ездили на лошадях и стреляли из луков. Это, по их словам, не могло позволить им жить в гармонии с другими женщинами племени. Поэтому амазонки попросили своих новых мужей вернуться домой, чтобы забрать свои вещи. Вместе амазонки и молодые скифы отправились в путь, чтобы сформировать новое кочевое племя, отдельное от скифов. Согласно Геродоту, савроматы были потомками скифов и амазонок.

7. Археологические свидетельства о женщинах-воинах

Несмотря на историю Геродота, многие учёные сходятся во мнении, что большая часть его рассказов граничат с вымышленными, поскольку он часто упоминал сомнительные истории, услышанные во время путешествий. В 1940-х годах при раскопках скифских курганов в Кавказском регионе были обнаружены древние человеческие останки. Археологи сначала полагали, что эти останки принадлежали мужчинам, но ДНК доказала, что останки трёхсот скелетов на самом деле были женщинами. Эти скифские воительницы были похоронены вместе со своими лошадьми, колчанами, луками, топорами и копьями. Кроме того, треть скифских женщин, найденных в захоронениях на сегодняшний день, были похоронены вместе со своим оружием.

С момента обнаружения свидетельств о скифских женщинах-воинах в 1940-х годах археологи успешно обнаружили захоронения по всему Кавказскому региону. В 2019 году на западе России был обнаружен курган с останками четырёх скифских женщин. Возраст женщин колебался от тринадцати до сорока лет. Сами останки были датированы примерно 2300 годами до нашей эры. Каждая из этих женщин была похоронена вместе со своим оружием, и свидетельства указывают на то, что они были похоронены так же, как и мужчины. Скелет самой старой скифской женщины был полностью цел, а её голова всё ещё была украшена церемониальным головным убором или калатосом.

8. Заблуждения об амазонках

Археология успешно доказала, что скифские женщины-воительницы действительно существовали в районе, описанном Геродотом. Археология также предоставила доказательства, опровергающие многие неверные представления об амазонках. Преобладающий миф об амазонках состоит в том, что они были убийцами людей. Эта вера проистекала из ядра древнегреческого общества. Для греков эти женщины были дикими и необузданными. Страх перед неизвестным и женщиной, которую невозможно было контролировать, привёл к тому, что амазонки стали объектами фантазии для греческого ума. Чтобы исправить это, греческая мифология поместила женщин-воительниц в повествования, в которых они будут побеждены и приручены греческим героем.

Представление о том, что амазонки отрезали одну из своих грудей, чтобы лучше использовать свои луки, также было опровергнуто. Археология указывает, что такого уродства не было, но миф снова можно отнести к греческому изобретению. Отрезав одну из своих грудей, амазонки физически устранят свою связь с материнством. Представление о том, что женщины-воительницы амазонки отказались от материнства в пользу того, чтобы быть воинами, является ещё одним заблуждением. Археология представила доказательства того, что многие скифские женщины-воины были похоронены вместе со своими младенцами или детьми и их оружием.

9. Заключение

Женщины-воительницы амазонки пленяли воображение людей на протяжении тысячелетий. Даже сегодня они привлекают интерес аудитории такими фильмами, как «Чудо-женщина» от Marvel. В мифах они символизировали женщин, которые были равны, если не превосходили, мужчин-воинов, представляющих образ жизни, выходящий за рамки ожиданий общества. Археологические свидетельства, подтверждающие существование скифских женщин-воинов, показали, что значительная часть того, что мы когда-то считали мифом, может быть реальностью…

-

Стирая «красные линии»

«Красные линии» России

Первые хроники войсковой операции российской армии в Украине помимо очевидного шока показали весь потенциал современного ударного оружия. В считанные часы крылатые ракеты поразили критически важные объекты в глубине страны. Безусловно, не до конца и не в полной мере, но хаос в государственные органы управления Украины удары внесли. О зеркальной ситуации несколько лет подряд предупреждал Владимир Путин – размещение «Томагавков» и прочего в Украине способно поражать жизненно важные центры России практически беспрепятственно. Для смены парадигмы требовалось не так много – гарантировать нейтральный статус киевского режима. Подписать соответствующие документы, внести поправки в Устав НАТО от 1949 года и попытаться настроить отношения с Москвой по-новому. И всего перечня ультимативных требований России, думается, вполне хватило бы и выполнения одного пункта. Конечно, это бы больно ударило по репутации Североатлантического альянса, но нынешнюю катастрофу киевского режима точно бы предупредило. По-крайней мере, на какое-то время. Вместо этого Вашингтон предложил разменять отход от «красных линий» России на малозначительные уступки в области нераспространение ракет малой и средней дальности.

Поначалу определенной части аналитиков это показалось пусть мелким, но шагом вперед, дескать, Соединенные Штаты готовы на дипломатические маневры. Сложилось даже впечатление о ведении неких секретных переговорах на уровне МИД двух стран о взаимных уступках. Но возможность диалога оказалась невозможной – в Киев прибывали новые самолеты с натовским оружием, а Киев настойчиво бился в двери НАТО. Характерно поведение уже тогда исчезающего президента Зеленского на мюнхенской конференции, обвиняющего страны Запада в сговоре с Россией. Только дело не в «умиротворении» Путина, а в сакральной украинской жертве, которую принес Запад. Никто ведь не отменял понятие «реальной политики», то есть действий по обстоятельствам. Как отмечают западные аналитики, зимой 2021-2022 года можно было и подписать требуемые Россией документы. Под действием неопровержимых фактов ядерной триады и многотысячной группировки войск у границ юридические обязательства никуда не вступать и никого не брать в НАТО стали отличным фактором разрядки. Каждый в России понимал, что вступление Украины в НАТО – это экзистенциальная угроза для государственности. А любая угроза экзистенциального характера требует безотлагательных мер. Даже при этом Кремль ждал целых 8 лет, пока горячие головы в Вашингтоне не образумятся. Все хорошо помнят 1941 год, когда буферное пространство западнее Москвы едва спасло столицу от нашествия нацистов.

Да, Украина решением о внеблоковом статусе пожертвовала бы частью суверенитета, но российские танки сейчас бы не стояли в окрестностях Киева. По-крайней мере, пока. Американские пацифисты, соображающие задним числом, предлагали провернуть целую миротворческую операцию. Сначала превратить Украину в аналог нейтральной Швеции, убрать с руководящих постов в военной промышленности ставленников стран НАТО, а также оставить хоть какую-то свободу воли кукольному Зеленскому. А потом, при первом удобном случае, забрать свои обязательства обратно. В истории западного мира достаточно прецедентов, когда лидеры стран не выполняли взятые на себя письменные обещания. Но даже на этот «хитрый» план Запад решил не осуществлять. Украины стала разменной монетой в обострении отношений с Россией. Сейчас, когда наша страна проводит методичную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, договоренности уже будут строиться уже совсем на других условиях.

Игра Байдена

Байден, не смотря на его внушительный политический опыт, последние несколько недель вел себя как слон с посудной лавки. Россию, автор «санкций из ада», не рассматривал даже в качестве адекватного партнера. Не говоря уже об отношении на равных. «Красные линии», которые сейчас постепенно стираются российской армией в Украине, были для Байден лишь словами. Даже не протоколом о намерениях. Моральная травма, полученная обитателями Белого дома после бегства из Афганистана, должна был залечиться пренебрежительным отношением к России и её публичным унижением. В лучшем случае, американские дипломаты были готовы на многолетнее заматывание нудным переговорным процессом. Так называемое вашингтонское мироустройство или пресловутый англосаксонский мир, ни в коей мере не учитывали важность и значимость российской точки зрения. Причем никто не говорил о глобальных амбициях России – вопрос стоял строго о региональных аспекта влияния. Кремль многого просил?

Сравните реальность Карибского кризиса 1962 года, когда война чуть не началась из-за ракет на Кубе и историю последних восьми лет, когда неонацисты и русофобы свили гнездо прямо под боком у России. И непросто свили, а устроились с реальными перспективами вступления в НАТО. Если внимательно посмотреть на карту мира, то окажется, что ни одна страна, относящая себя к категории благополучных и прозападных, не мирится с враждебными режимами по соседству. При этом никто не ни с кем даже не договаривается. Израиль регулярно устраивает акции возмездия, уничтожая мирных жителей Сектора Газа и Сирии. Исключение только Южная Корея, которую останавливает ядерный статус Китая и КНДР. Вот и Зеленский заговорил о возвращении Украине ядерного оружия и, в данном случае, перешел все мыслимые границы дозволенного. И снова из западных покровителей его никто не одернул.

Тридцать лет безуспешных попыток нашей страны интегрироваться в мировой порядок на правах равных окончились ничем – обладая большим совокупным ударным потенциалом, НАТО указало России место в задних рядах. Возможно, сыграла генетическая память о грозном Советском Союзе. Перед нашей страной остался простой выбор с однозначным решением – капитуляция с потерей части суверенитета или силовая попытка расшатать вашингтонский образ мыслей и воззрений на мир. Превратить однополярный постсоветский мир в, по-настоящему, многополярную структуру, в которой учитываются интересы всех сторон. Стирание «красных линий» идет полным ходом.

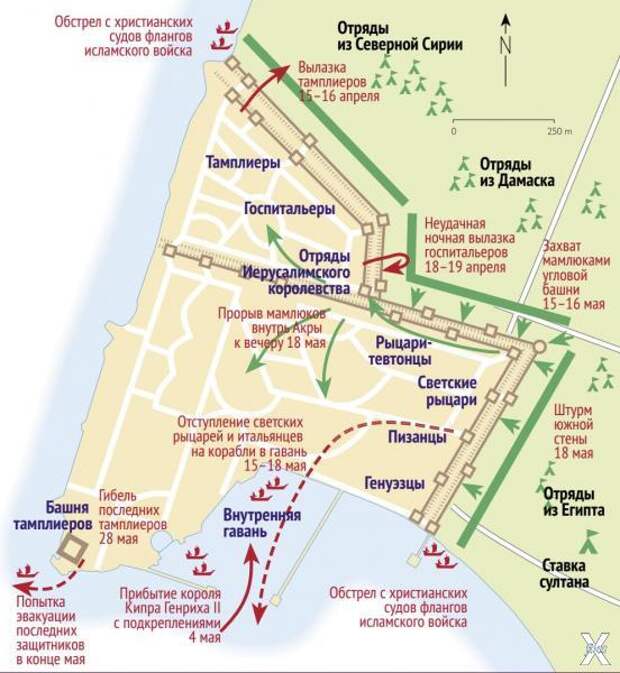

К концу XIII века владения крестоносцев на Ближнем Востоке сжались до узкой полоски земли на восточном берегу Средиземного моря и нескольких крепостей. Важнейшим оплотом христиан оставался большой и хорошо укреплённый город Акра. С захватом этой твердыни мусульмане фактически возвращали себе полный контроль над Палестиной.

Маленькая Европа

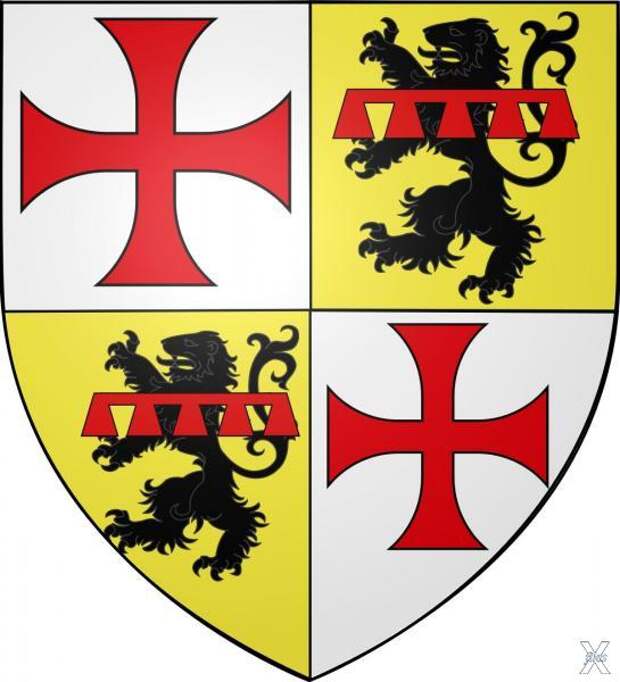

Даже в период максимального роста своих владений на Ближнем Востоке крестоносцы не представляли единой силы. Все государственные образования после успеха Первого крестового похода удивительным образом воспроизводили феодальную Европу в миниатюре. Со всеми противоречиями и конфликтами. Каждый сеньор жаждал максимальной независимости. Светская власть без конца ссорилась с духовной. Госпитальеры враждовали с тамплиерами. Выходцы из Франции не доверяли британцам. А генуэзцы открыто ненавидели венецианцев.

У христиан оставалась узкая полоска земли и несколько крепостей

На победу в противостоянии между мусульманским Востоком и христианским Западом мог надеяться лишь тот, кто сумел бы сплотить своих единоверцев. И на беду крестоносцев поборники ислама в лице султанов Египта обрели сильных и способных владык. Со времён знаменитого Салаха ад-Дина началось постепенное вытеснение христиан из их владений в Иудее и Сирии. Этот процесс затянулся на целую сотню лет из-за регулярных смут внутри исламского мира. Но крестоносцы так и не смогли воспользоваться шансом и объединить силы.

Отсутствие элементарной координации в стане христианского воинства привело к тому, что в 1289 году султан Калаун ал-Алфи внезапным ударом захватил Триполи, которым крестоносцы владели почти два века. Одним из самых нелогичных последствий этого события стала отправка римским папой в Святую землю крупного отряда наёмников из Ломбардии. Прибывшие солдаты оказались никому не нужны (крестоносцы заключили перемирие с повелителем Египта). А так как никто не озаботился оплатой содержания наёмников, они принялись грабить мусульманские деревни.

Разгневанный султан потребовал от правителя Иерусалимского королевства объяснений. Но пока шли переговоры, ломбардцы устроили страшную резню мусульманских торговцев уже в самой Акре.

В итоге своими же руками христиане спровоцировали войну. В Египте и Сирии слухи о подлом поведении европейцев вызвали небывалый подъём патриотизма. Под знамёна султана собрались тысячи религиозных фанатиков, жаждущих только одного — мести.

Священная война

К весне 1291 года мусульмане собрали огромную армию. Во главе войска оказался молодой египетский правитель Халил аль-Ашраф. Он поклялся не вкладывать меч в ножны, пока не изгонит врагов ислама с Ближнего Востока.

Средневековые хронисты любят исчислять количество врагов умопомрачительными цифрами. Но не вызывает сомнений, что к стенам Акры действительно подступило колоссальное войско. Подавляющее число из этих людей были слабо вооружены и не обладали должными навыками. Но султан сознательно привёл так много народу. Он решил одержать победу не просто числом, а неисчислимостью своего воинства. И главной задачей для вчерашних крестьян и бедуинов была не меткая стрельба или уверенное владение саблей. Эти люди были нужны для рытья сотен подкопов, а также для того, чтобы засыпать рвы и прикрывать своими телами профессиональных воинов султана во время вылазок крестоносцев.

Но действовать надо было очень быстро. Прокормить две сотни тысяч человек даже в плодородных равнинах не так-то просто. А вокруг Акры земля была полностью разорена. Поэтому многомесячная терпеливая осада исключалась. Тем более что город не испытывал проблем с водой и продовольствием. А десятки христианских кораблей не только подвозили припасы, но с воды вели обстрел осаждающих.

Залогом успеха мусульман должны были стать десятки мощных камнемётных орудий. Причём четыре из них были просто циклопических размеров и имели собственные имена. Их привезли в разобранном виде на сотнях повозок. Эти орудия (каждое обслуживали по четыреста человек) могли метать камни весом до полутонны. Машины работали круглосуточно и били в определённую точку. Через некоторое время в стенах и башнях появлялись проломы.

Крестоносцы, конечно, не сидели без дела. Лучники и арбалетчики ежедневно убивали сотни осаждающих. Но султана не тревожили потери. Тем более что к его армии продолжали прибывать пополнения из религиозных фанатиков не только из Сирии и Египта, но также из Аравии. Через месяц после начала осады мусульмане обрушили участки стен во многих местах. Одновременно безостановочно кипела работа по засыпке крепостных рвов. В дело шли не только песок, земля и камни, но также и бесчисленные трупы.

Осаждающие заваливали рвы трупами людей и животных

Мусульмане в первую очередь начали массированный обстрел крепости из камнемётных машин и стали рыть подкопы, чтобы устроить проломы или вовсе обрушить часть стен.

Султан не считался с потерями. Тысячи мусульман гибли у стен крепости, но командующий упрямо гнал новые отряды на штурм.

Воины султана не смогли пробиться в город через те участки стены, которые обороняли тамплиеры и госпитальеры. Но сумели прорваться в других местах.

Крестоносцы успели эвакуировать на Кипр большинство мирных жителей. Также на кораблях смогла спастись основная часть выживших воинов. Но некоторые сознательно предпочли смерть в бою унизительному бегству.

Последние дни

18 мая султан дал приказ о начале общего штурма. Атаку сопровождал страшный грохот трёхсот барабанов и рёв тысяч труб. Этот оглушающий шум должен был вдохновить правоверных и устрашить защитников. Однако мусульмане встретили отчаянное сопротивление со стороны рыцарей ведущих орденов. Закованные в броню члены братства работали мечами как мельницы. Проломы заполнили тысячи трупов. Но силы были слишком не равными. И вскоре героическую смерть в бою приняли сотни рыцарей. В том числе и Великий магистр тамплиеров Гильом де Божё.

Катастрофа случилась в тот момент, когда свои участки обороны начали массово покидать воины-итальянцы и ополчение из горожан. Эти люди бросились в гавань, пытаясь перебраться на корабли. Храмовники, а также примкнувшие к ним госпитальеры и тевтонцы, несмотря на своё мужество, уже не могли остановить мощный поток мусульман, хлынувших в город.

Но даже в этом коллапсе выжившие рыцари смогли сохранить силу духа и решимость. Оставшиеся братья, под предводительством маршала Пьера де Серви, сконцентрировались в неприступной цитадели, называемой Башня тамплиеров. Здесь они умудрились даже выбрать нового Великого магистра. Им стал Тибо Годен. Под его командованием защитники отбили все атаки.

Султан нервничал. Время играло против него. Из-за жары и десятков тысяч разлагающихся трупов вот-вот могла вспыхнуть эпидемия. Кормить воинов и лошадей было нечем. И Халил аль-Ашраф согласился отпустить тамплиеров с миром.

По подземному ходу магистр успел покинуть башню, прихватив казну

Однако, как выяснилось, последний акт драмы был ещё впереди. Источники христиан и мусульман валят вину за срыв заключённого договора друг на друга. Но, как бы то ни было, вспыхнула взаимная резня и крестоносцы успели снова запереться в цитадели.

Взять приступом эту твердыню мусульмане не могли. И тогда по приказу султана сотни воинов стали подкапывать землю вокруг укреплений. И через несколько дней исполинская башня рухнула. Последние христиане были беспощадно истреблены. И всё же буквально накануне Тибо Годен по тайному подземному ходу успел покинуть цитадель, прихватив с собой казну.

Падение Акры сломило дух христианских воинов в оставшихся городах Латинского Востока. Вскоре без боя мусульманам покорились Тир, Сидон и Бейрут. Эпоха государств крестоносцев в Палестине завершилась.

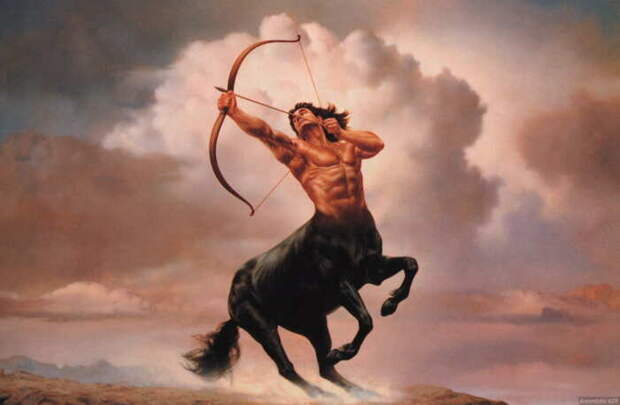

Откуда взялись кентавры и что собой представляли самые загадочные существа греческой мифологии

Кентавры – одни из наиболее загадочных существ в греческой мифологии. Эти наполовину люди, наполовину кони представляли собой сочетание человеческого и природного. Древние люди изображали их сродни варварам, а вокруг их происхождения существует множество легенд. Откуда же пошли истории про кентавров и что они собой представляли на самом деле?

1. Кентавры в греческой мифологии

История происхождения этих существ достаточно странная. Согласно мифу, фесалийский царь Иксион пригласил в гости своего тестя, а затем безжалостно убил его. Это было прямым нарушением древнего закона и настолько ужасным злодеянием, что Иксион быстро оказался вне закона. Единственным, кто сжалился над его судьбой, был Зевс, который, проявив милосердие, пригласил царя жить вместе с богами на Олимпе.

Однако на этот жест доброты Иксион ответил не самым разумным образом. У Зевса были подозрения, что царь желает его супругу, Геру, что переходило всяческие границы. Не став дожидаться, пока Иксион начнет действовать, Зевс решил поступить немного более хитро. Он создал облако (Нефелу), которое приняло образ его супруги, Геры. В итоге Зевс соблазнил Иксиона с помощью этого облака и заставил его возлечь с мнимой Герой, тем самым заманивая царя в ловушку.

Благодаря этому Зевс убедился в том, что смертный имеет дурные помыслы и желания, в результате чего решил придумать ему такое же жестокое наказание, которое ждало Прометея и Сизифа. Зевс привязан Иксиона к вечному колесу, покрытому огнём, что постоянно находилось в движении.

Однако от союза царя с облаком появилось дивное существо, прозванное Центавром. В результате Центавр, спарившись с магнезианскими лошадями, стал прародителем расы кентавров. Считается, что единственным кентавром, который не происходил от греха Иксиона, был Хирон – сын бога Кроноса.

Кентавров считали существами, которые были ближе к животным, чем к людям. Они предпочитали войны, грабеж и насилие, умели сражаться, используя луки и копья. Они обитали в лесах возле горы Пелион, что в Фессалии, а также у её ближайших окрестностях. Другие племена обитали в Аркадии, а также в Эпире. А вот на Кипре проживали существа с рогами быка.

Фессалийцы были известны своим умением отлично справляться с лошадьми и во всей Греции считались самыми умелыми наездниками. Многие ученые выдвигают предположение, что к появлению кентавров приложили руку непосредственно фессалийцы. Поскольку у жителей Фессалии была невероятно тесная связь с лошадьми, вероятно, отсюда также могли произрастать корни мифа о кентаврах. Вероятно также, что всадника на коне многие могли принимать за кентавра.

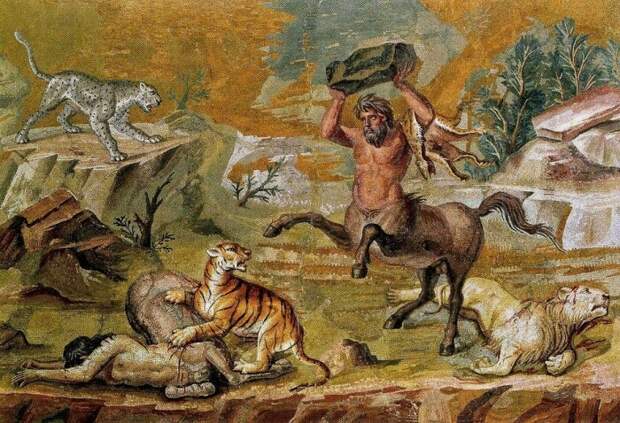

Самой известной историей, говорящей об этих существах, была Кентавромахия. Этот миф рассказывает о царе Пирифое, который пригласил кентавров на его свадьбу с Гипподамией. В итоге кентавры, вкусившие вино, потеряли над собой контроль, принялись нападать на гостей и решили украсть невесту. Завязалась битва с лапифами, в которой последние сумели победить только благодаря помощи Тесея.

На одном из метопов в Парфеноне была также запечатлена сцена из Кентавромахии. На фризах изображены сцены битвы между кентаврами и лапифами, и многие ученые задаются вопросом, почему афиняне решили изобразить её на своем легендарном Парфеноне. Среди популярных ответов на него – тот, где говорится о том, что кентавры были частью рассказа о Тесее, который принимал в Кентавромахии непосредственное участие, а также основал Афины. Также считается, что появление этих существ оправдывалось тем, что их борьба была символом непримиримой вражды афинян с персами. Греки считали их варварами, которые не умели контролировать свои порывы и желания. Они были склонны к излишествам и насилию, так же, как и кентавры. Кроме того, персы разграбили Афины в 480 году до нашей эры, так же, как и кентавры проявили неуважение на свадьбе Пирифоя и его невесты. Помимо Парфенона, Кентавромахия упоминается и в храме Зевса в Олимпии, храме Аполлона в Бассах, а также в храме Гефеста на Агоре.

2. Первые изображения кентавров

Как и у любых других цивилизаций, греческая обладала своей, специфичной мифологией, которая активно включала в себя элементы фантастики и мистики, что выходили за пределы понятий реального мира. С помощью этого греки пытались осмыслить и объяснить окружающий их мир природы, исследуя его и выходя далеко за его рамки.

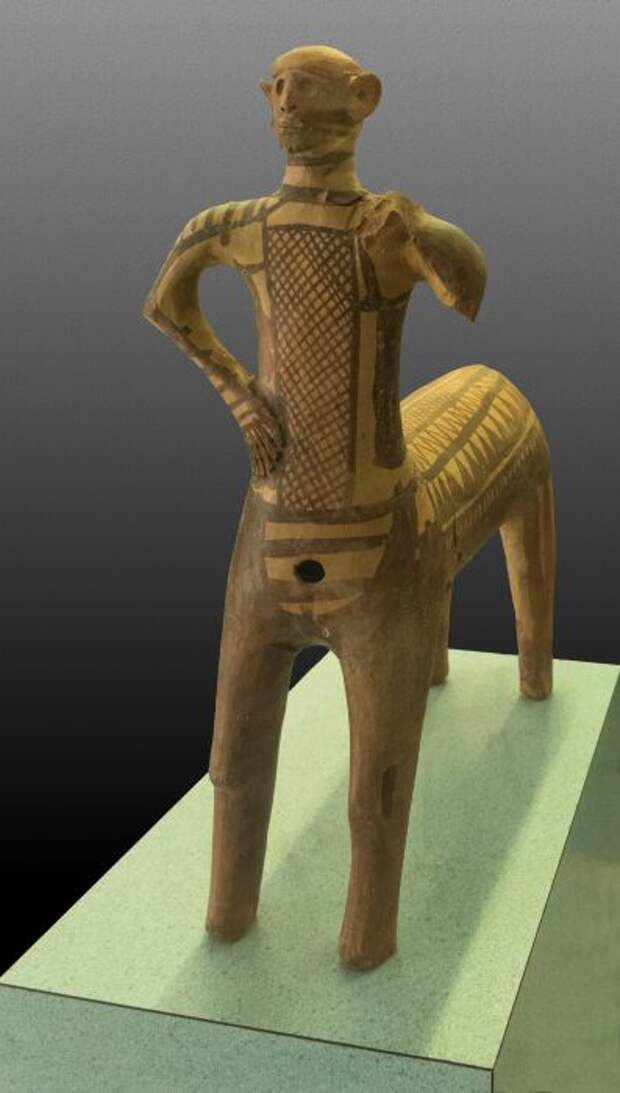

Так, кентавры стали не единственными сложными существами, которые были исследованы в греческой мифологии. К ним присоединились сатиры и горгоны, сфинксы и другие существа, которые имели больше человеческого, нежели звериного. Однако задолго до появления греческого сообщества существовали первые изображения кентавров. По крайней мере существует одно из изображений кентавроподобного существа из Угарита, которое датируется бронзовым веком. Впрочем, многие ученые поддают сомнениям тот факт, что это были именно кентавры.

Ещё несколько изображений этих существ или, по крайней мере, кого-то, максимально похожего на них, было найдено в микенской и минойской цивилизации, которые процветали в бронзовом веке на территории Эгейского моря. Средневековый период в Греции, который следовал после бронзового, отметился внезапным исчезновением этих существ. Впрочем, они довольно скоро вернулись, уже в геометрическом периоде греческой истории. Считается, что примерно в это время и появились полулюди-полукони, которые стали фигурировать на многих изображениях, найденных современными археологами.

Объединяющим фактором греческого изображения кентавров было так называемое составное искусство. Экспериментальные изображения этих существ присутствовали в их культуре примерно до 6-го века нашей эры. Так, это позволило отыскать изображения кентавров, которые имели человеческие ноги, головы горгон, сфинксов с лошадиными ногами и многое другое.

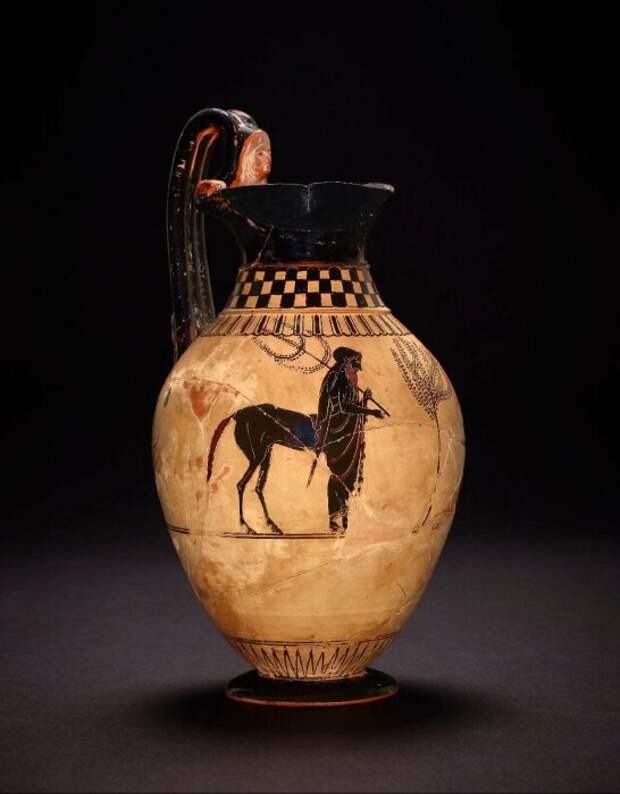

3. Кентавры в восточном искусстве

Несмотря на то, что мифы о кентаврах в основном принадлежат к греческой мифологии, это вовсе не означает, что в других культурах не было упоминаний о данных существах.

Греция не была изолирована от остального мира. Её окружали могущественные королевства, чья история и мифология были не менее богаты. Египет, а также королевства Ближнего и Среднего Востока влияли на греков, в особенности на их архитектуру, религию и искусство.

К моменту, когда Гомер написал свои поэмы, Эгейское море уже было свидетелем войн, торговли и миграции в такой мере, что истории из стран Востока были доступны и грекам. Конечно же, греки не пассивно перенимали культуру других народностей, а весьма активно дополняли её своей. Они приняли образы и символы других культур, смешав их с собственными, в результате чего появились уникальные мифы, история и предметы искусства.

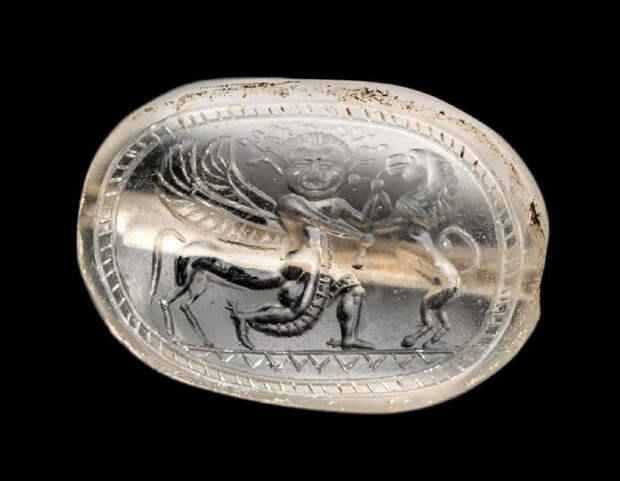

Сложные создания, такие как химеры или сфинкс, были «одолжены» у восточных культур, иногда с, а иногда и без изменений. Более того, восточные звери, такие как человек-лев или человек-бык имеют огромное визуальное сходство с кентаврами. К примеру, ассирийские цилиндрические печати, датируемые 13-м веком до нашей эры, изображали человека с крыльями, телом лошади и хвостом скорпиона. Такой своеобразный всадник был вооружен луком. Другое ранее изображение кентавров в восточном искусстве также касается ассирийской печати, датируемой тем же веком. Фигура существа также была вооружена луком, и этот образ стал каноничным для изображения Стрельца в последующих столетиях.

Кроме печатей, следы кентавра в восточном искусстве прослеживаются до Урмахлуллу, льва-кентавра родом из Месопотамии. Ещё одним интересным вариантом изображения такого рода существ были индийские духи мужского пола, прозванные гандхарвами, которые зачастую принимали форму существ с телом лошади и головой человека.

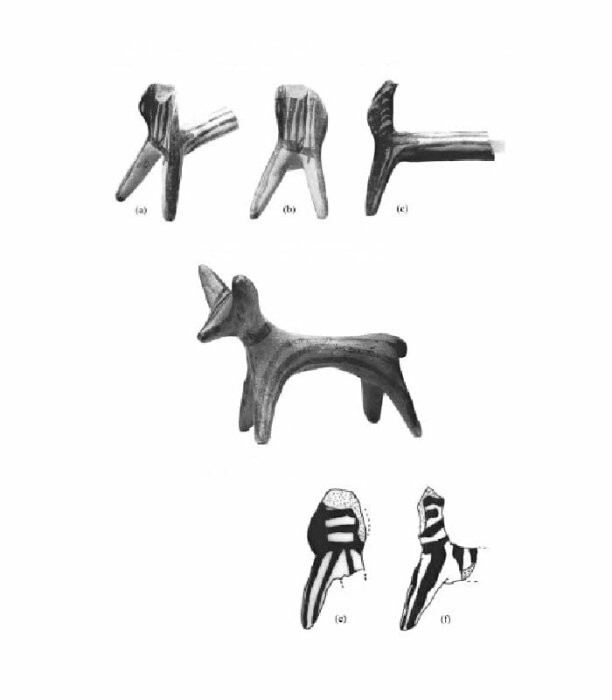

4. Истоки микенского и минойского искусства

Эти две цивилизации процветали на территории Эгейского моря в период греческого бронзового века и до 12-го века до нашей эры, примерно до времени, пока не началось греческое Средневековье. Аргументом в пользу того, что кентавры произошли из этих двух культур, являются две глиняные микенские фигурки, которые были найдены в Угарите. Поскольку Угарит представлял собой масштабный торговый центр в области Сирии, совсем не удивительно, что там обнаружили микенские предметы. На самом деле известно, что микенцы активно взаимодействовали с окружающими их народами с помощью торговли, войны или путешествий.

Ещё одним случаем изображения кентавроподобного существа считаются керамические фигурки, найденные на Крите и Кипре соответственно. Они датируются примерно 12 и 11 веком до нашей эры. Ученые полагают, что эти объекты больше похожи на сфинксов, нежели на кентавров, поскольку у них не было рук. Также было найдено сходство с бронзовыми статуэтками из святилищ на Крите. К примеру, бронзовая фигурка 12 века, найденная в Мелосе, предположительно реконструируется в образ всадника, что вполне может быть первым изображением кентавра в искусстве.

5. Кентавр из Лефканди

Этот кентавр считается первым изображением подобного существа в греческом искусстве, представленного в полной мере. Это означает, что кентавр из Лефканди – первый образ, представленный в виде туловища лошади с верхней человеческой частью, который был создан на территории Греции. Фигурка была обнаружена вблизи города Эвбея в районе с одноименным названием. Она датируется средними греческими веками до нашей эры. В целом, фигурку из Лефканди считают важным археологическим открытием, которое позволило узнать ценную информацию о Греции и её контактах с Египтом, Сирией, Кипром и другими государствами.

Эта фигурка стала, по сути, первым полным образцом кентавра. Её значение было настолько велико, что большинство справочников считают её началом непосредственно греческого искусства как такового. Стоит отметить, что в те времена, когда фигурка была изобретена, ещё не существовало как таковой греческой мифологии. Даже эпосы Гомера были написаны лишь два столетия после этого события. Это был тот самый период, когда мифы тесно сплетались друг с другом, взаимодействуя и постоянно меняясь. В результате ученые смело утверждают, что данная фигурка была стилистически полным и первым отражением кентавра в греческом искусстве.

Самое интересное в этой статуэтке – это её открытие. Она была обнаружена в двух разных гробницах, стоявших по соседству, и состояла из двух частей. В одной из гробниц обнаружили голову, а в другой – оставшуюся часть тела. Существует множество теорий, почему так могло произойти, но ученые до сих пор не могут дать на это ответ.

Сама фигурка представляет собой изделие из керамики и имеет высоту в тридцать шесть сантиметров. В период, когда скульптура монументального типа в Греции не была развита, такое достаточно высокое творение говорило о статусе и богатстве её владельца.

Ученые дискутируют также о том, являются ли передние конечности кентавра ногами человека или лошади из-за необычной формы колен. Считается, что оба варианта имеют равные возможности оказаться правдивыми, поскольку кентавров изображали как с передними ногами человека, так и с лошадиными.

6. Особый кентавр Хирон

Греческая мифология повествует о самом известном кентавре – Хироне. Гомер в своих трудах отмечал, что он был самым праведным из них, а в мифологии занимал место самого мудрого и разумного существа в Греции. Он представал как учитель многих выдающихся персонажей, таких как Ахилл, Геракл, Персей, Тесей и даже ряда богов. Хирон значился как сын Кроноса и его супруги Филиры. Вероятно, именно этот факт оправдывает то, что он так отличался от остальных своих собратьев, которые были низшими существами, ведомыми инстинктами и злобой.

Помимо того, что Хирон был бессмертен, он также был астрономом, пророком и даже известным медиком. Он обладал огромным багажом знаний, которыми всегда был рад поделиться. Среди наиболее известных его учеников – греческий бог медицины, Асклепий. Утверждалось, что всё, что Асклепий знал о медицине, он узнал непосредственно у Хирона.

Хирон разделил греческую мифологию на две ветви. Первая демонстрировала кентавров как существ, которые были ближе к диким зверям, нежели к людям. Вторая же показывала Хирона, который представлял собой их полную противоположность и был безмерно мудрым существом.

Стоит отметить, что в греческом искусстве Хирон зачастую изображался с человеческими передними ногами, что создавало резкий контраст с остальными кентаврами. Это, а также наличие шести пальцев у него делает его фигуру наиболее похожей на ту, что была найдена в Лефканди. В пользу этой теории говорит также и тот факт, что Хирон погиб, раненный в колено стрелой Геркулеса. Если присмотреться поближе, то на левом колене фигурки из Лефканди можно увидеть достаточно глубокий порез. Она могла появиться как с течением времени, так и могла быть создана преднамеренно, тем самым демонстрируя первое упоминание Хирона в искусстве.

7. Кентавры и Геракл

Геракл считается одним из наиболее известных героев, который прославился с помощью своих подвигов. Мифы утверждают, что за свою жизнь он также много раз встречался с кентаврами.

Так, во время своего путешествия по территории Лаконии, он сталкивается с кентавром по имени Фол. Он радушно пригласил Геракла в свою пещеру и откупорил бочонок вина, чтобы отметить знакомство. Однако, запах вина привлек и других кентавров, которые, как известно, не особо умели контролировать себя под воздействием алкоголя.

В результате, обезумевшие, они напали на пещеру, вынудив Геракла защищаться при помощи стрел. В итоге в этой битве погиб как сам Фол, так и Хирон, оказавшийся не в том месте, и не в то время.

Однако это была не последняя его встреча с кентавром. Однажды кентавр по имени Несс посягнул на его супругу, Дейаниру, однако был остановлен Гераклом, выстрелившим в него ядовитыми стрелами, пропитанными кровью гидры. В свои последние минуты Несс, мечтавший о смерти Геракла, предложил свою окровавленную одежду, в которую также впитался яд, самой Дейанире, сходившей с ума от ревности. Он также отметил, что если Геракл будет носить эту одежду – то это укрепит их любовь.

Чуть позже, когда девушка была испугана возможностью потерять мужа из-за другой женщины, она обрядила своего суженого в эту тунику. Ничего не подозревая, Геракл носил её, ощущая, как она обжигает его кожу. Когда он решил избавиться от туники – она обнажила его кости, тем самым позволив телу героя сгореть заживо. Подобные мифологические истории стали находить широкое отображение в искусстве в том числе. Геркулес, побеждающий Несса, стал излюбленной темой для творцов из Италии, в особенности, из Флоренции, сделав фигуру кентавров популярной и далеко за пределами Греции бронзового и среднего века.

Свежие комментарии