Главный показатель качества работы над собой

Главный показатель качества работы над собой.

Некоторые считают, что их многолетняя работа над собой не привела к реальным результатам. Если после долгих лет работы над собой человек стал добрее, если внутреннего смирения у него стало больше, если у него получается к любой ситуации относиться без раздражения, внутреннего гнева, неприязни, возмущения, если он научился внутренне принимать происходящее как высшую волю, если он преодолел свои обиды, зависть, сожаление, уныние, – вот это и есть тот главный результат, к которому нужно было стремиться все эти годы.

А если после многих лет работы над собой человек стал физически здоровым, благополучным, но не преодолел высокомерия, обидчивости или желания осуждать, – значит, эти годы прошли впустую, и работа над собой была самообманом.

Главный показатель качества работы над собой – это отношение к людям: насколько мы стали терпимее, великодушнее, добродушнее, насколько мы живем сердцем, а не умом, насколько мы можем простить того, кто нас обидел, насколько мы способны преодолеть вожделение и гордыню.

Многие не совсем ясно понимают, что такое душа и что это значит – заботиться о душе.

Душа – это наши чувства. А наши чувства проявляются через отношение к людям, отношение к себе, отношение к Богу. Как мы относимся к людям, так мы, в конечном счете, будем относиться и к Богу, – потому что наше отношение к миру и к людям проходит внутрь, в нашу душу, и встречается с Богом. Насколько мы милосердны, гуманны, добродушны по отношению к людям, настолько мы открыты Богу и пребываем в гармонии с Ним.

Нужно думать не о том, насколько мы здоровы, не о том, насколько мы благополучны, а о том, какие чувства мы испытываем. Если человек испытывает ненависть, жадность, злость, страх, уныние, – в таком случае его физическое здоровье и благополучие ничего не значат и ничего не стоят.

ß

Как снять стресс и не переживать за будущее? Адаптация к окружающему миру

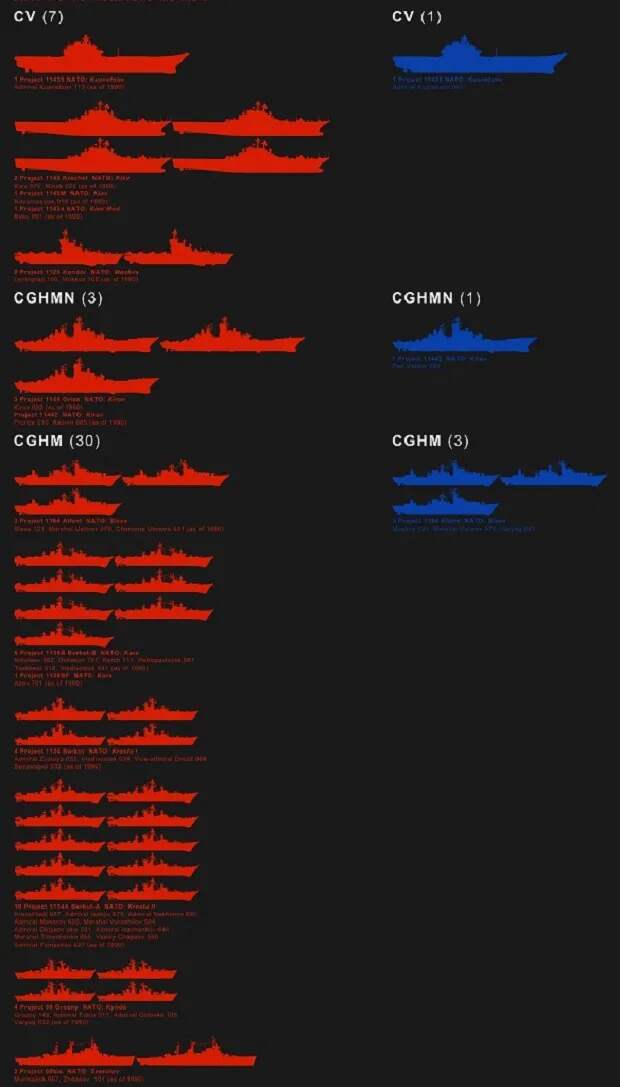

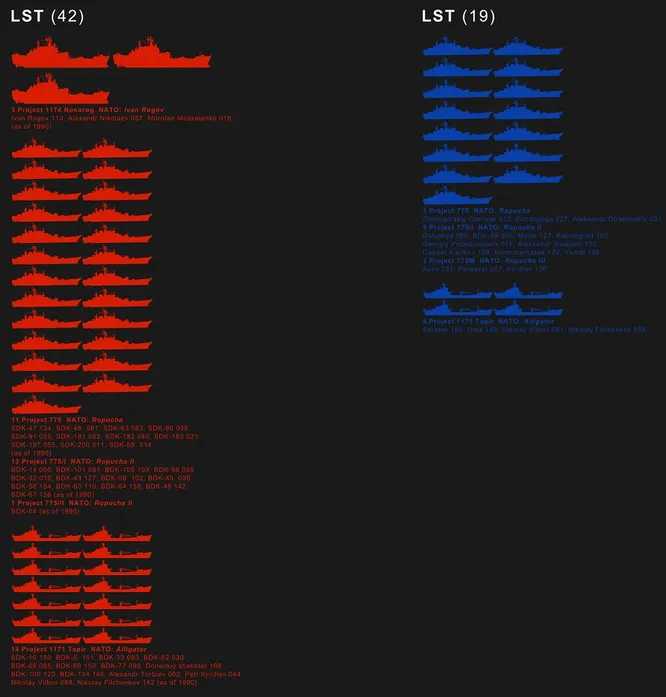

Военно-морской флот СССР и РФ: что изменилось

Составленная им подробнейшая инфографика показывает наглядное превосходство советского военно-морского флота над российским.

На карте указаны все корабли и подводные лодки, стоящие на вооружении военно-морского флота по состоянию на 1990 и 2015 годы.

В 1990 году таковых было 657 единиц, спустя 25 лет осталось лишь 172 единицы.

ß

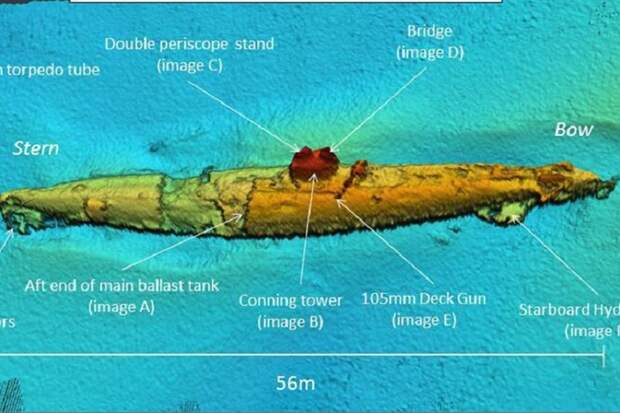

Загадка затонувшей подлодки Первой мировой

На одном из участков прокладки подводного силового кабеля гидролокатор зафиксировал объект на морском дне. Изучив его внимательнее, специалисты опознали в нем затонувшую подводную лодку.

Судно пока так и остается под водой, поэтому точно оно не идентифицировано, однако по всем видимым техническим параметрам, а также с учетом исторических событий, происходивших в этой акватории, эксперты с большой долей уверенности говорят о немецкой подводной лодке UB-85. Она строилась по типу UB III в 1916—1917 годах в Бремене, после чего поступила на вооружение ВМС Германии.

На борту UB-85 было 8,8-сантиметровое палубное орудие и 10 торпед; экипаж состоял из 31 матроса и 3 офицеров. Лодка затонула в 1918 году при неясных обстоятельствах. Известно, что 28−29 апреля военные суда Великобритании не позволяли UB-85 всплывать на поверхность (что необходимо делать для проветривания и подзарядки аккумуляторов). Поднявшись 30 апреля, судно оказалось в ловушке и было обстреляно врагом.

Но дальнейшее развитие событий до сих пор остается загадкой. Артиллерийский огонь не нанес лодке существенных повреждений, и она попыталась скрыться с места боевых действий. Однако несмотря на преследование, UB-85 внезапно остановилась и выпустила сигнальную ракету, а экипаж махал руками, прося о помощи. Моряки были взяты британцами в плен, а лодка затонула. Объясняя столь странную тактику ухода от погони, капитан рассказывал, что судно было атаковано «морским чудищем с огромными глазами и зубами». Экипаж попытался отстреливаться, но загадочное существо повредило люк в рубке подлодки, что нарушило герметичность.

Эксперты отмечают, что в общей сложности в Ирландском море затонуло не менее 12 подводных лодок, но особенности конструкции недавней находки однозначно относят ее к типу UB III, что сильно сужает круг предположений.

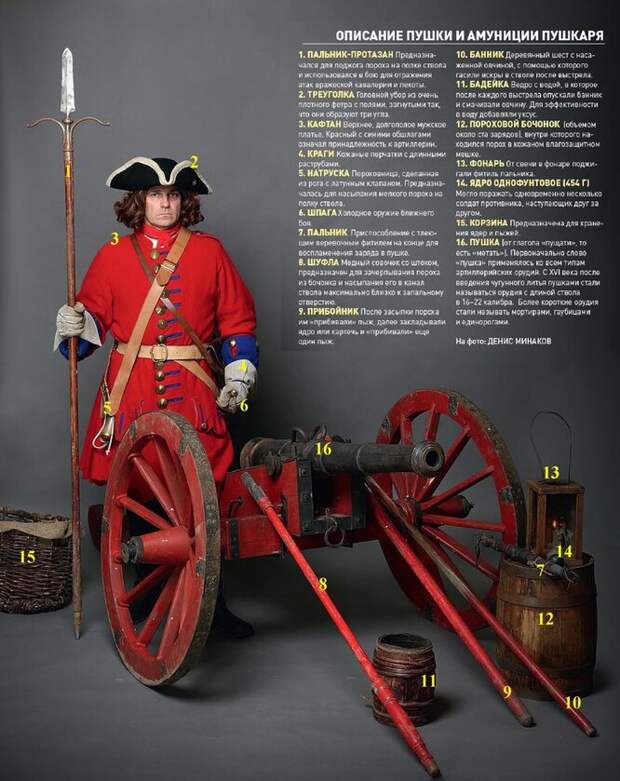

Полевая пушка времен Петра I: как она устроена

Петровская полевая пушка — знаковое орудие. Именно с подобных орудий и началась настоящая история российской артиллерии, царицы полей. Почти столетие, со времени царя Михаила Федоровича до Петра I, русская артиллерия представляла собой устаревший зоопарк разнообразных калибров, конструкций и стран происхождения. С организацией, заведенной еще в 1547 году Иваном Грозным. При нем, наряду со стрельцами, на службе находились артиллеристы, называвшиеся пушкарями. Неся в мирное время одинаковую службу со всеми стрельцами, пушкари на время войны брали боевые орудия из крепостей. Хозяйственной частью артиллерии, которая называлась тогда Огнестрельным нарядом, или Большим нарядом, управлял Пушкарский приказ, в котором по назначению государя заседали бояре и дьяки. Перед открытием войны для командования артиллерией назначался «пушкарский голова». На нем лежала обязанность составлять перед войной корпус артиллеристов. Изначально пушкарями в России были иностранцы, но постепенно они заменялись русскими. В мирное время пушкари жили в селениях, получивших название пушкарских слобод. Точных сведений о качественном и количественном состоянии артиллерии у нас нет: в 1737 году в грандиозном московском пожаре погиб архив Пушкарского приказа, ведавшего всеми артиллерийскими делами в начальный период правления Петра I. Но кое-что мы все же знаем.

Бесстрашный огнестрельный мастер

Петр с самого начала осознавал роль артиллерии в будущих войнах и еще во время своего первого путешествия за границу в 1697 году получил в Кенигсберге удостоверение, что «везде за исправного, осторожного, благоискусного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем быть может». В это путешествие с ним ездил и имеретинский царевич Александр Арчилович — впоследствии первый в истории России генерал-фельдцейхмейстер (должность, заменившая пушкарского голову). Тем не менее первый практический экзамен как «огнестрельному мастеру» Петру пришлось сдавать под Нарвой. Для осады этой крепости в 1700 году собрана была артиллерия из Новгорода, Пскова и других городов — около 150 орудий. Здесь проявился весь хаос, существовавший в русской артиллерии. Интересен сам перечень орудий, многие из которых имели собственные имена и были скорее произведениями искусства, чем грозным оружием: Лев, Медведь, Свиток, Скороспел, Соловей, Рокомышская, Барс, Грановитая.

Как сообщает военный преподаватель Михайловской артиллерийской академии полковник А. Нилус в «Истории материальной части артиллерии» 1904 года, когда в военном совете 6 ноября положили приступить к пробиванию бреши, то оказалось, что ядер и пороху мало. Из мортир можно было стрелять только камнями, потому что не было бомб, соответствовавших их калибру. Снаряды для пушек тоже не соответствовали калибрам: с трудом можно было откалибровать кружалами хотя бы по 100 ядер на орудие.

Нилус оценивает потери орудий в Нарвском сражении как положительный момент. «Потребовалось изготовлять новую артиллерию, — пишет он, — к чему император Петр Великий и его бомбардиры были уже приготовлены основательным изучением иностранных артиллерий, германской и голландской, влияние которых явно отразилось на вновь созданной Петром нашей новой артиллерии, которая уже не только не уступала, но во многом даже превзошла иностранную». Довершила изъятие музейных экспонатов масштабная потеря артиллерии в 1706 году во время отступления русской армии из Гродно в условиях весенней распутицы. Из 103 орудий различных систем полевой и полковой артиллерии в Киев в мае смогли добраться только 40. Даже «легкие» трехфунтовые пушки оказались чрезвычайно неманевренными, тяжелыми и громоздкими.

Артиллерийский вес

Александр Арчилович, взятый в плен под Нарвой, умер в Швеции, не успев ни в чем проявить своей страстной любви к артиллерии. Вторым генерал-фельдцейхмейстером был назначен граф Брюс, тот самый, которого воспел Пушкин в «Полтаве». Именно он под руководством Петра и создал новую русскую артиллерию. Был установлен «артиллерийский вес»: чугунное ядро диаметром 2 дюйма было принято за 1 фунт (491,4 г), калибры пушек обозначены в артиллерийском весе, а все части вновь спроектированных орудий и лафетов были впервые указаны в калибрах. Этими двумя средствами были, наконец, установлены нормы калибров и система орудий, ограничившие прежний произвол литейщиков.

После того как в 1705 году к битве со шведами при Гемауертгофе наша артиллерия опоздала к бою (по саркастическому выражению Петра, «пушки наши неприятель назавтрее нашел»), Петр сильно озаботился подвижностью войск и ввел новый род полевой артиллерии — конную, о создании которой никто до него и не задумывался. Под эту артиллерию были специально разработаны и отлиты облегченные четырех-, трех-, двух-, полуторафунтовые и однофунтовые пушки. В архиве лейб-гвардии Преображенского полка найден указ Петра «об уборе артиллеристов конными», о снабжении их верховыми лошадьми, седлами и проч. В таком виде конные роты принимали участие в сражениях при Гуммельсгофе (1702) и при Лесной (1708). В эти годы они сопровождали драгунские полки. Фридрих Великий, создавший свою легендарную конную артиллерию почти на полвека позже Петра, признавался, что идею ее он заимствовал у русских, драгуны и казаки которых, сопровождаемые артиллерией, причинили ему немало вреда неожиданным действием картечью.

Кроме того, Петр усовершенствовал технические заведения, необходимые для изготовления большого количества орудий и снарядов, и увеличил их число: к пороховому заводу в Москве были прибавлены новые: Петербургский Охтенский и Сестрорецкий. Основаны оружейные заводы в Сестрорецке и Туле. Кроме Московского пушечного двора, были заложены арсеналы для литья медных орудий в Казани и Петербурге. Чугуноплавильные заводы были учреждены в Олонецкой губернии (Петрозаводский и Кончеозерский) и на Урале. Не было ни одной отрасли артиллерийского дела, к которой Петр не приложил бы своих личных забот. Он лично составил «Руководство для употребления артиллерии», которое и ныне хранится в Эрмитаже.

Вышеупомянутый преподаватель Михайловской артиллерийской академии полковник А. Нилус писал: «Нельзя не признать, что в течение нескольких лет Петр I двинул артиллерию вперед на целое столетие, опередил Европу и придал артиллерии характер не ему со-вре-мен-ного, а следующего периода, к которому и должна была бы быть отнесена его деятельность».

Орудие ближнего боя

Именно поэтому маленькую однофунтовую петровскую полковую пушку можно считать прабабушкой современной российской артиллерии. Дальность ее боя не превышала 300 метров, и для ведения огня петровским артиллеристам требовалось немало храбрости и хладнокровия. Стреляла эта пушка в основном картечью — тремя десятками свинцовых пуль. Залп батареи из четырех орудий вызывал целый град из 120 пуль, что заменяло собой залп строя солдат из 100−150 человек. Из-за небольших размеров быстрота обслуживания однофунтовой пушки была по тем временам рекордной: хорошо обученный расчет мог производить до четырех залпов в минуту, выкашивая каждым почти шеренгу наступающих. За это время вражеская пехота преодолевала около 100 м. Поэтому слаженная батарея с достаточным запасом боеприпасов была почти неприступна. Кроме того, эти малютки могли поддерживать пехоту в наступлении, двигаясь в порядках наступающих, — до Петра этого никто не делал. Четыре человека — как раз орудийный расчет — вполне справлялись с орудием.

Вообще с петровских времен до наших дней дошло немного, и то, как воевали наши прадеды, во многом приходится домысливать. И ставить эксперименты. Это и называется исторической реконструкцией. И благодаря ей мы можем хотя бы приблизительно почувствовать то, что чувствовали наши предки.

Свежие комментарии