Альтернативная история

Официоз молчит

В мировой истории имеются многочисленные описания явлений, которые официальной наукой не объясняются никак (в смысле СОВСЕМ).

А между тем, известно о упоминании в трудах древних ученых (Геродот Гераклийский, Помпоний Мела, Софокл, Еврипид, Сенека и другие) о смене направления движения солнца. Этих уважаемых ученых мужей, трудно заподозрить в невежестве и путанице.

В частности, Платон писал, что были времена, когда солнце и другие "светила" всходили там, где ранее заходили. А вселенная по его мнению сейчас стала крутиться в обратном направлении, из-за чего произошло вымирание животных и почти всех людей того времени.

Об этом прямо упоминают египетские папирусы, Коран, сирийские, китайские, русские и американские (индейские) летописи.

Утверждение о погибших животных, самым неожиданным образом стало подтверждаться уже в наши дни. Археологи стали находить в желудках, а иногда и во рту (!) мамонтов, не переваренную или не пережеванную тропическую траву.

Получается, что там где паслись эти гиганты, были тропики? А что же произошло, да еще с такой скоростью, что пережевать не успели, как замерзли насмерть - с их-то шкурой!

Вдвойне удивительно, что находят такие останки лишь в Восточной Сибири и не находят на аналогичной по широте территории Канады. В Канаде, Мексике и США находят только скелеты и бивни.

В связи с этой информацией, показательны удивительные находки российского полярного исследователя барона Эдуарда Васильевича фон Толля, откопавшего на Новосибирских островах (самое холодное место в мире, на сегодняшний день) останки "саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 метров. На ветвях дерева всё ещё держались зелёные листья и плоды...".

Насколько же стремительным было похолодание, что не успели даже облететь плоды с дерева?

Еще одна информация: зона вечной мерзлоты Восточной Сибири и Дальнего Востока, содержит остаточную засоленность, сходную с морской солью. Ученые делают акцент на вечной мерзлоте, держащей грунт в первозданном состоянии, так как в обычных грунтах, поверхностные воды вымоют все соли.

Из этого следует, что соленая морская вода некоторое время держалась на территории материка, на расстоянии примерно тысячу километров от береговой линии. Но откуда она там и когда это было?

Леса Урала, Сибири и дальнего Востока в подавляющем большинстве своем молоды, им по 150-200 лет (подробнее об этом читайте в статье: "Попробуйте объяснить. Почему по всей России, молодой лес?"). Напомню, что за тысячу лет в обычном лесу должен образоваться плодородный слой около 1 метра, то есть по миллиметру в год.

Но везде в Сибири - очень тонкий плодородный слой, порядка 20-30 см. А с учетом листьев/шишек/иголок слой должен быть намного больший...

Всему этому и многому другому - внятных объяснений нет!

Теории Альфреда Вегенера

В начале 20-го века, немецкий геофизик Альфред Вегенер, предложил несколько взаимосвязанных научных теорий.

Первая теория: "Теория дрейфа материков", объясняет механизм движения материков, с учетом центробежных сил Земли и притяжения Луны и Солнца.

Вторая теория: "О движении литосферных плит земной коры" - о способе перемещении континентов по мантии Земли.

При жизни они не пользовались признанием, так как опережали время. Но с получением дополнительных данных, подтвердились его теории дрейфа и столкновение континентальных плит. Однако сеть и третья теория, которая и сегодня звучит революционно.

Третья теория: "Теория земных катастроф", рассказывающая о достаточно известном сегодня явлении - смене полюсов. Отличие заключается в том, что гениальный ученый предложил версию о быстром (всего за несколько часов) перемещении литосферных плит, "подъезжающих" под полюс. Как вы понимаете, проверить ее нельзя (и слава Богу!).

Моделируя сдвиг Евразии под Северный полюс, можно представить, как льды Арктики из-за массы и инерции не успеют никуда переместиться и вместе с водами Северного Ледовитого океана, выплеснуться на север Сибири и Дальнего Востока. Пробороздят, сметут все на своем пути.

И все-таки они движутся!

Собственно говоря, подтверждение движения магнитных и географических полюсов, на сегодняшний день есть и с этим уже никто не спорит. Другой вопрос, способы и скорость происходящих изменений.

Третью теорию Вегенера подтвердил и развил в своей книге "Изменчивая кора Земли", в 1953 году, американский ученый Чарльз Хэпгуд: "вся литосфера планеты может иногда смещаться по поверхности более мягких внутренних слоёв, точно как кожура апельсина целиком смещается по поверхности мякоти, когда теряет с ней прочный контакт".

Альберт Эйнштейн крайне заинтересовался теорией и книгой, к которой даже написал предисловие, приведя в нем свои расчеты для сдвига земной коры. Получается, что нужен мощный начальный импульс, но сам такой факт вполне возможен.

Метангидраты

Метангидрат - супрамолекулярное соединение метана с водой, наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат. Внешне гидрат метана похож на спрессованный снег.

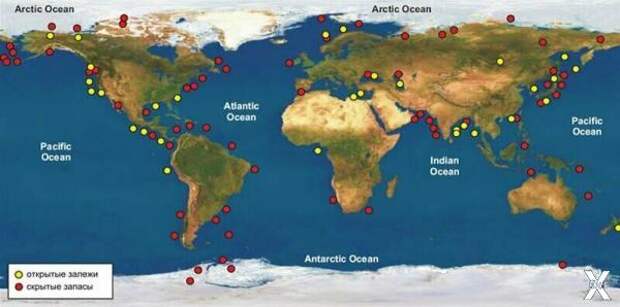

Метангидратов в природе довольно много, они опоясывают все материки Земли по периметру, на границе морей и океанов. Самый крупный метнагидратный шельф находится вдоль побережья Сибири, где залегает на совсем небольших глубинах - не более нескольких десятков метров.

Кроме того, имеются залежи и на суше. Сейчас это широко известные метановые залежи под вечной мерзлотой нашей страны. Его запасы там огромны! Задерживает метан в земле именно вечная мерзлота, лед не дает газу подниматься через грунт наверх.

Учитывая повышенную взрывоопасность метана, можно утверждать, что вдоль побережья всех морей и в нашей вечной мерзлоте, хранятся огромные закладки природной взрывчатки - метангидраты. Процесс начавшегося потепления в некоторых местах уже начал высвобождать эти колоссальные запасы, об этом много стали писать в последнее время.

Для устойчивости гидрата метана нужна температура около -80°C. С повышением температуры, газ начинает скапливаться у поверхности и с характерными хлопками выходить в атмосферу. Особенно зрелищно это происходит в воде.

Полярные моряки и учёные, много раз наблюдали выход на поверхность воды пузырей "оттаявшего" метана. В некоторых местах мелкие пузырьки выходили на поверхность практически непрерывно. Наблюдались и крупные пузыри. Они вырывались с характерным хлопком и вызывали довольно высокие волны. ©

Пожалуй, хватит теории, пора переходить к самой катастрофе...

Изложение событий можно разделить на две составляющие: безусловную и обсуждаемую. К безусловным относятся: три теории (движения литосферных плит) Вегенера, теория Хепгуда (мгновенный сдвиг земной коры в результате движения полюсов) и смещение залежей метангидратов и их распад (с отбором тепла). Обсуждаемая: что послужило толчком и дополнительным эффектом для сдвига полюсов.

Если факты противоречат теории, надо выбрасывать теорию, а не факты!

Фраза из заголовка, принадлежащая физику А. Ю. Склярову - как нельзя лучше подходит к состоянию в отечественной и мировой истории. В нашем конкретном случае, имеются множество фактов, подтверждающие произошедшую природную катастрофу. Давайте вспомним, хотя бы некоторые факты:

- в 14 веке на Земле внезапно наступил малый ледниковый период (с 14-по начало 19 века);

- в 14 веке было последнее резкое повышение уровня мирового океана;

- в 1492 году произошло самое первое извержение вулкана Тейде на Тенерифе (Канарские острова), третьего (!) по величине вулкана мира;

- в 1492 году на Руси на полгода перенесли календарь - была весна, стала осень, после этого новый год стал наступать 1 сентября;

- в 1600 году началось извержение вулкана Уайнапутина (это юг Перу), сильнейшее за всю историю Южной Америки, многими учеными считается, что это извержение было причиной климатических изменений произошедших в начале XVII века и вызвавших, в частности, великий голод 1601-1603 годов, а как следствие - Смуту в России.

- в 1621-1669 годах замерзал пролив Босфор, а в зиму 1620-1621 годов в городе Падуе (Италия) выпадал снег "неслыханной глубины". Зимой 1664-1665 годов, во Франции и Германии по свидетельствам современников, птицы замерзали в воздухе. Гренландия, которая в свое время была "Зеленой землей", покрылась ледниками;

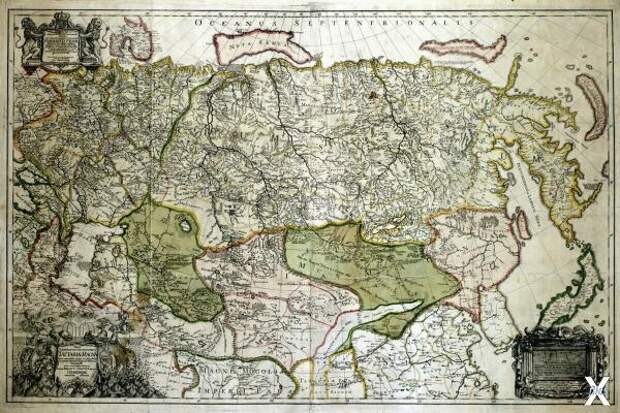

- в конце 17 века, зафиксировано изменение прибрежных очертаний северо-восточной части Евразии, часть материка оказалась затоплена - это подтверждается ДЕСЯТКАМИ средневековых карт;

По дошедшим да нас устным сведениям, в июле 1687 года, начала свое погружение в морскую пучину страна Могул. И тонула она в течении примерно пяти недель - полутора месяцев.

Катастрофа

В 1492 году, произошло предсказанное теорией геофизика Вегенера, стремительное смещение литосферных плит. Само собой, оно вызвало за собой значительные возмущения гидросферы и атмосферы Земли и привело к серии ураганов, наводнений и цунами. Не обошлось без активизации вулканов и землетрясений по всему свету.

Причинами, приведшими к столь тяжелым последствиям, могли быть смещение тяжести Земли (согласно теории академика Н. И. Коровякова) или пролетевший над территорией Евразии метеорит, который мог создать вакуумный канал и ставший причиной возмущений на Земле.

Так или иначе, при быстром смещении географических полюсов, земная кора подползла под новый полюс. Здесь необходимо напомнить, что Земля является эллипсоидом, поэтому смещение было неравномерным, различные участки сжимались или растягивались. В наше время, снято довольно много кинофильмов, изображающих геокатастрофы - жуткое зрелище!

При перемещении полюса из центра Америки на сегодняшнее место, естественно произошли подвижки, в том числе и побережья. А там - если помните из первой части статьи, метангидраты - природная взрывчатка. Когда по каким-то причинам изменяются условия - давление, температура - он выделяется в очень большом объеме, который превышает начальный в 150-180 раз.

Это можно проиллюстрировать выходом монтажной пены из баллончика, только в несколько раз больше увеличение объема продукта. В среднем, в 1 куб. метре гидрата метана, содержится 163 куб. метров газа. Объем увеличится в 163 раза!

Таким образом, вызванная смещением поверхности дна масса освободившегося метангидрата, сплошной пузырьковой массой стремительно устремилась наверх. На освободившееся от метангидрата место, ко дну, также быстро неслась тяжелая морская вода, создавая дополнительную подъемную силу за счет обратной ударной волны.

Смесь газа, ила и придонной грязи, поднимаясь вверх, двинулась на встречу берегу Евразии. Вспомните как происходит краштест автомобилей - встречное движение, удваивает силу удара. Так произошло и здесь: масса метангидратного селя и суша столкнулись друг с другом с ужасающей силой...

Одновременно из глубины суши, стронутые движением литосферных плит, наверх устремились массы переохлажденного до температуры минус 160°C газа метана. Именно он образовал вечную мерзлоту на северо-востоке Евразии, заморозив все то, что было смыто потоками цунами. Именно это событие, потом назвали оледенением, вызвавшее мгновенную гибель животного и растительного мира.

Английский писатель Грэм Хэнкок в книге "Следы богов" описал необъяснимые археологические находки в Сибири и Аляске. Он настаивает, что там можно встретить вмерзшие в лед части деревьев и животных, скрученные и перемешанные между собой.

Вся эта масса перемежается слоями мха, торфа и льда. Целые стада мамонтов, бизонов, лошадей, а также волков, медведей и львов были уничтожены неведомой, ужасающей мощи силой.

Крупнейшие звери того периода - мамонты и бизоны, по его словам, были разорваны и скручены так, будто их рвали на части неведомые "руки богов". Их попросту раскидало по местности как соломинки, хотя некоторые из этих животных весили по нескольку тонн.

Скопления костей животных, намертво переплетены с такими же разодранными и перекрученными деревьями. И все это покрыто плывуном из камней и мусора, намертво замороженного в единую массу.

Хэнкок ссылается на мнение некоторых ученых, предполагающих, что эта жуткая смесь мамонтов и деревьев в Сибири, могла случиться из-за мощнейшей приливной волны, которая вырывала с корнями деревья и смешивала их вместе с животными в грязевом потоке.

Горы, указанные на старинных картах до XVII-го века, при внимательном изучении и сравнение с современным ландшафтом, можно обнаружить и сегодня - это вершины каменистых холмов, залитые грязевым селем. То есть, в наше время - это уровень поверхности почвы. Уровень наплыва селя некоторые исследователи оценивают до километра толщиной.

Именно под этой толщей, покоятся останки некогда великой и могучей державы - Евразийской Империи Тартария.

Ученые знают - распад метангидратов сопровождается огромным отбором теплоты - образуется зона оледенения и вечная мерзлота. И сегодня, более 60% территории нашей страны, занято вечной мерзлотой.

По картам скорректированным после катастрофы, можно увидеть, что в направлении на юг от побережья Северного океана, ближайший город появляется только через 700 км от побережья, когда сила ударной волны оледенения уменьшилась. Выжившее население Великой Тартарии мигрировало южнее 50-ой широты.

Ученые просчитали толщину слоя метангидратов в соответствии с временной шкалой. Получается, что сегодня она составляет 400-800 метров, а до катастрофы оценивается в 1100-1200 метров. Переведя эти цифры в более привычные нам, получится убыль/проседание поверхности земли на 44-88 метров (по сегодняшнему уровню) или 110-120 метров (уровню для того периода).

Перекладывая эти глубины на карты, исследователи получили полное соответствие величинам затопления побережья Евразии. Официальные источники не комментируют и не объясняют опускание дна.

Погребенную под морской водой сушу, связанную с подъемом уровня океана на 200-300 метров, подтверждали и обосновывали такие ученые XVIII-XIX веков, как французский естествоиспытатель Жорж Бюффон, русский географ-зоолог-этнограф С. П. Крашенинников, австрийский геолог Эдуард Зюсс, антрополог Алеш Хрдличка , русский зоолог П. П. Сушкин и его ученики.

В наше время эту затонувшую сушу называют Западной Берингией.

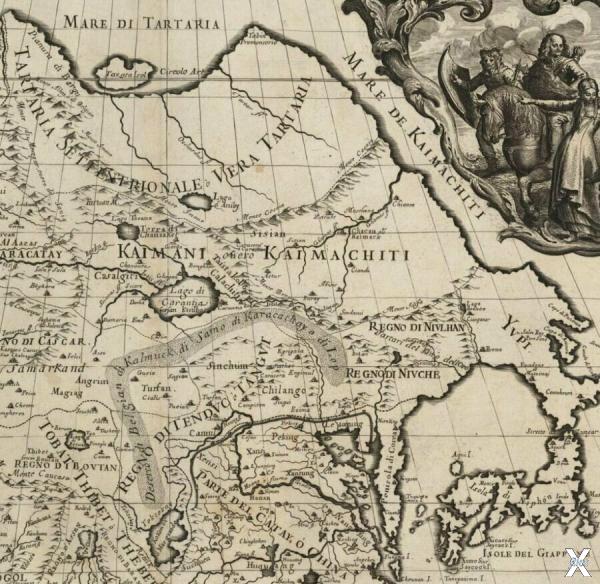

Фрагмент средневековой карты Джакомо Кантелли (Giacomo Cantelli, итальянский географ и картограф) от 1683 года "La Gran Tartaria". Границы суши - сильно отличаются от нынешних. И там, где сейчас воды океана, четко написано "Septentrionale Vera Tartaria" - Замерзшая Истинная Тартария (!).

Остается отметить. что как и любая природная катастрофа, эта трагедия начиналась с неких предвестников грядущего катаклизма, проявившихся задолго до его начала. Вероятно, сдвиг произошел примерно в 1492 году, но последствия за ним последовавшие, развивались еще около 200 лет. В итоге Сибирь замороженная метангидратом, стояла опустевшая и практически безлюдная.

И только после накопления критической массы геологических изменений, предположительно в конце 17 века, произошло непосредственное опускание шельфа и затопление прибрежных территорий Евразии...

Погибшая могучая империя, оставила после себя огромные территории, ставшие с точки зрения окружающих государств бесхозными. Все кто имел военную силу и политическую волю, бросились захватывать новые сферы влияния.

А чтобы создать основания для своих притязаний и фундамент для царствования своих детей, новые хозяева мира стали переписывать реальную историю, пытаясь скрыть, а затем и стереть из памяти потомков Великой империи, упоминания об их великих предках...-

Вход в легендарный подземный мир найден в Антарктиде

Уральский уфолог и виртуальный археолог Валентин Дегтерёв сделал новое открытие в Антарктиде (любимое его место исследований). С помощью спутниковых снимков он нашел легендарный вход в подземный мир, в который, возможно, в свое время сбежал Гитлер и его окружение после гибели Третьего рейха.

Антарктида не зря так волновала нацистских лидеров и их приспешников – немецких ученых, эзотериков, мистиков. Дело в том, что это не просто ничейная в то время земля, как полагали некоторые исследователи деятельности секретных миссий Третьего рейха, но и возможное место для входа в подземный мир, если допустить что он существует.

Но и не допустить очень трудно, поскольку в легендах буквально всех народов мира существуют знания о таинственном подземном царстве, более великом, чем наш наземный мир. Более того, все сакральные центры, такие как Агарти и Шамбала, по утверждению духовных лидеров, находятся под землей. Некоторые ученые даже весьма аргументировано доказывают сейчас, что Земля полая и внутри ее вполне мог сформироваться такой же мир, как и наш, такая же цивилизация, только в отличие от нашей, находящейся в вечной борьбе с природными и космическими стихиями, более спокойная, а значит и более древняя, мудрая и могущественная.

Вход в этот подземный мир искали многие, не только Гитлер, однако, считается, что лидерам Третьего рейха каким-то чудом удалось найти его в Антарктиде.

Несколько лет назад Интернет облетела сенсационная весточка от американского виртуального археолога Джозефа Скиппера, который утверждал, что на спутниковых снимках нашел антарктический вход в подземное царство. К сожалению, эта находка до сих пор не подтверждена и не опровергнута одновременно.

И вот новая находка, новый вход в подземный мир – теперь от российского исследователя с Урала:

Это не может быть кратером вулкана, говорит Валентин, обратите внимание: поверхность внутренней части обнаруженного мной горного образования очень крутая, но там нет застывшей лавы. Вот координаты входа в мир иной -64.922761°,-59.681511°, смотрите сами и делайте свои выводы. Если б заиметь хоть малейший шанс пробраться туда для исследований…

К сожалению, такой шанс почти равен нулю. Авантюристов в мире много, талантливых ученых тоже хватает, а вот мировых лидеров, каковым был Гитлер, которые бы поверили в полую Землю и попытались снова найти вход в подземный мир в Антарктиде (а где же еще?) практически нет на сегодняшний день. И это очень огорчает уральского уфолога…

Кто придумал время и решил, сколько в минуте секунд, а в сутках часов

На протяжении веков человечество использовало шестидесятеричную систему измерения времени. В этой всем привычной сегодня системе каждый день делится на 24 часа, каждый час — на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд. Почему это именно так? Это делается людьми по привычке или есть некое железобетонное неотъемлемое преимущество в измерении времени подобным образом?

Кто придумал час

Древние греки были первыми, кто ввёл само понятие часа. До этого существовали Оры — богини времён года. Они ведали естественным порядком вещей в природе, подразделяясь на определённые временные отрезки. Количество Ор варьировалось в зависимости от того, какой источник информации использовался. Самым распространённым их числом являлось три. В период поздней античности это количество достигло двенадцати. Именно оттуда и пришла идея о разделении дня и ночи на двенадцать часов каждый период.

Разделение каждого часа на 60 минут, а минуты на 60 секунд пришло из Древнего Вавилона. Вавилоняне использовали шестидесятеричную систему счисления в таких науках как математика и астрономия. Они же разделили день на 360 частей, потому что это было их расчётное количество дней в году. Оттуда же пришло и деление окружности на 360 градусов.

Систему двенадцатичасового дня и двенадцатичасовой ночи использовали и в Древнем Египте. Египтяне делали так, возможно, потому, что в году двенадцать лунных циклов. Также, вероятно, что так их было легче сосчитать по 12 суставам пальцев на каждой руке. В любом случае, эти системы были впоследствии приняты во всём мире и теперь являются эталоном измерения времени. Но что, если кто-то попытается изменить общепринятые стандарты?

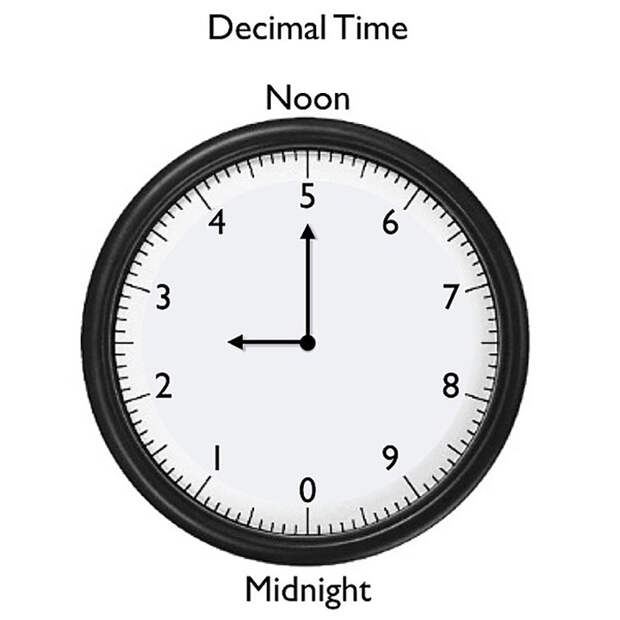

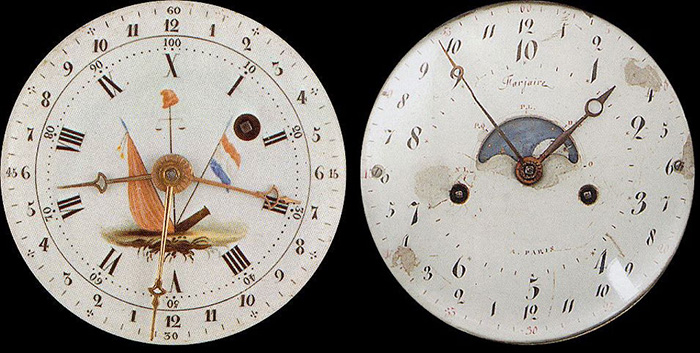

Десятичное время

В 1754 году французский математик Жан ле Ронд д’Аламбер предложил делить все единицы времени на десять. Он говорил: «Было бы предпочтительнее, чтобы все деления, например ливр, су, туаз, день, час и тому подобное делились на десятки. Такое деление привело бы к гораздо более простым и удобным вычислениям и было бы желательнее произвольного деления ливра на двадцать су, су на двенадцать денье, дня на двадцать четыре часа, часа на шестьдесят минут и так далее».

В 1788 году французский адвокат Клод Бонифас Коллиньон предложил разделить день на 10 часов, каждый час на 100 минут, каждую минуту на 1000 секунд и каждую секунду на 1000 уровней. Он также предложил неделю из 10 дней и разделение года на 10 «солнечных месяцев».

Немного видоизменив это предложение, французский парламент постановил, что период «с полуночи до полуночи делится на десять частей, каждая — на десять других и так далее до наименьшей измеримой части продолжительности».

Система официально вступила в силу 24 ноября 1793 года. Полночь начиналась в ноль часов (или 10 часов), а полдень наступал в 5 часов. Таким образом, каждый метрический час превратился в 2,4 условных часа. Каждая метрическая минута стала эквивалентна 1,44 условной минуты, а каждая метрическая секунда стала 0,864 условной секунды. Расчёты стали проще. Время можно было записать дробно, например, 6 часов 42 минуты превратились в 6,42 часа, и оба значения означали одно и то же.

Чтобы помочь людям перейти на новый формат времени, производители часов начали производить часы с циферблатами, показывающими как десятичное, так и старое время. Но люди так и не перешли на новое время. Напротив, десятичное время оказалось настолько непопулярным, что было отменено через 17 месяцев после его введения.

Десятичное время было призвано не только сделать более удобным его исчисление. Всё это являлось частью революции в общей системе расчётов. Также система породила республиканский календарь. В нём, помимо деления дня на 20 часов, было деление месяца на три декады по десять дней. В результате в году не доставало пяти дней. Их поместили в конец каждого года. Этот календарь тоже отменили в конце 1805 года. Проект был похоронен до того, как успел состояться.

До сих пор есть поклонники десятичного времени

После того, как нововведение с временем постигло фиаско, казалось, что больше никто и никогда не заговорит о подобном. По крайней мере, французы точно. Но это оказалось не так. В 1890-х годах Жозеф Шарль Франсуа де Рей-Пайяде, президент Тулузского географического общества, снова предложил использовать десятичную систему. Он разделил день на 100 частей, которые назвал cés. Каждая была равна 14,4 стандартным минутам. Минуты же делились на 10 decicés, 100 centicés и так далее.

К сожалению, Торговая палата Тулузы приняла резолюцию в поддержку этого предложения. За её пределами, к счастью, здравый смысл возобладал, и это предложение не получило должной поддержки.

Наконец, последняя попытка была предпринята в 1897 году французским научным комитетом Bureau des Longitude. Секретарём этого общества был математик Анри Пуанкаре. Он пошёл на некий компромисс, сохранив 24-часовой день. Час же Пуанкаре разделил на 100 десятичных минут каждый. Минуты были разделены на 100 секунд. Этот проект также не получил одобрения. В 1900 году было принято решение навсегда отказаться от десятичного времени. С тех пор никто более не осмелился снова прикоснуться к часам.

-

Случаи, которые заставляют поверить в машину времени

Вопрос путешествий во времени не оставляет в покое ученых и простых людей. Многие подозревают, что наверняка где-то на этой планете есть машина времени. Чтобы доказать перемещения во времени, специальная группа исследователей даже подобрала соответствующие случаи.

Фанат Майка Тайсона со смартфоном

Есть немало странных историй о людях из будущего, но иногда встречаются странности про современников, побывавших в прошлом. В 1996 году великий боксер вышел на ринг в Лас-Вегасе, чтобы драться с Питером Макнили. На видео, где Тайсон готовится к схватке, можно увидеть фаната. У него в руках странная штуковина, слишком похожая на смартфон. На дворе стоял 1995 год, первые смартфоны появились только в 2000 году.

В руках фаната из 90-х штуковина, слишком похожая на смартфон

В руках фаната из 90-х штуковина, слишком похожая на смартфон Когда в интернете появилась обрезка ролика и активное обсуждение странного фаната из будущего, начались различные версии. Одна из наиболее популярных – какой-то человек, яростный поклонник Майка Тайсона, просто решил отправиться в прошлое и лично посмотреть бой своего кумира, а еще снять его на камеру.

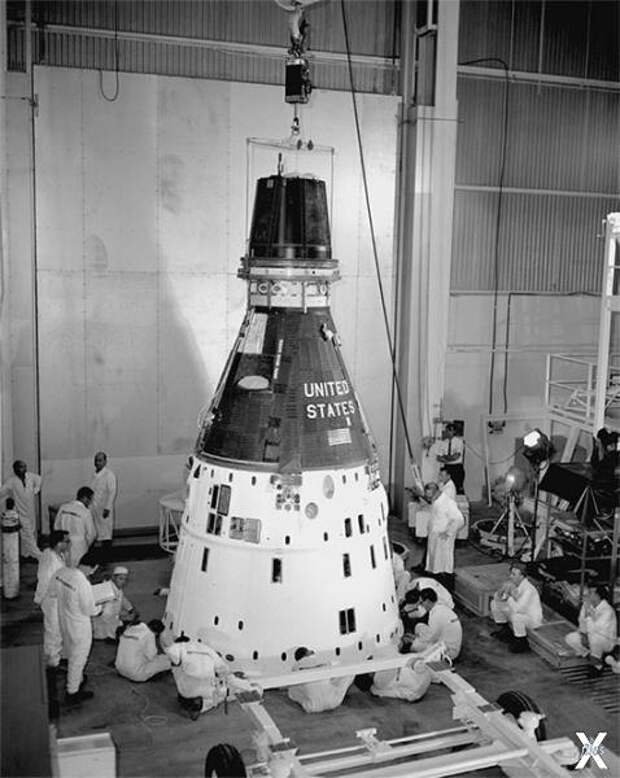

Космонавт из 17 столетия

Первым космонавтом был, как известно, Юрий Гагарин. Его полет в космос произошел в 1961 году. Но почему на стенах собора в Испании, построенного в 16-18 веках, высечена фигурка космонавта? Причем точность идеальная, на человеке есть скафандр, идеально высечен дыхательный аппарат и трубки. Ученые долго разбирались, но так и не смогли понять, откуда люди в то время знали, как будут выглядеть астронавты. Это не первый подобный случай. Фигурки космонавтов находили и во время раскопок древних мест.

Идеально точная фигурка космонавта высечена на соборе 17 века

Идеально точная фигурка космонавта высечена на соборе 17 века Уже много лет в интернете есть фото фигурки космонавта с собора, поэтому версий тоже великое множество. Но есть еще одна версия, наиболее правдивая. Испанский собор несколько раз реставрировали, в 1992 году этой работой занимался мастер и художник Мигель Ромеро. Говорят, именно он создал на стене собора эту фигурку. Но это лишь предположение, никто точно не может доказать причастность художника к астронавту.

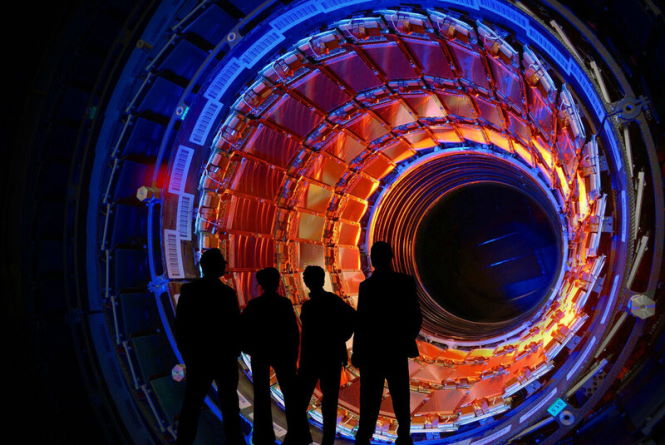

Большой адронный коллайдер

По мнению большого количество людей, это самая настоящая машина времени. Мы знаем, что это самая большая и сложная установка, созданная руками человека. Находится она под землей на глубине 175 м. В этом ускорителе со скоростью света сталкиваются протоны.

Физики считают, что с помощью коллайдера можно будет перемещаться во времени

Физики считают, что с помощью коллайдера можно будет перемещаться во времени По мнению ученых, именно коллайдер поможет обнаружить чудо-частицу — синглет Хиггса. Свойства у нее просто невероятные и нарушают известные законы физики. Гипотеза ученых говорит о том, что эта самая частица способна перемещаться во времени и переходить в пятое измерение. И что самое интересное, это утверждают физики. Так что, большой адронный коллайдер, вполне может превратиться в самую настоящую машину времени.

А поскольку, говоря словами Козьмы Пруткова, нельзя объять необъятного, поговорим подробнее лишь о некоторых проектах, о которых, быть может, мало кто слышал, но осуществление которых тем не менее ведется тихой сапою...

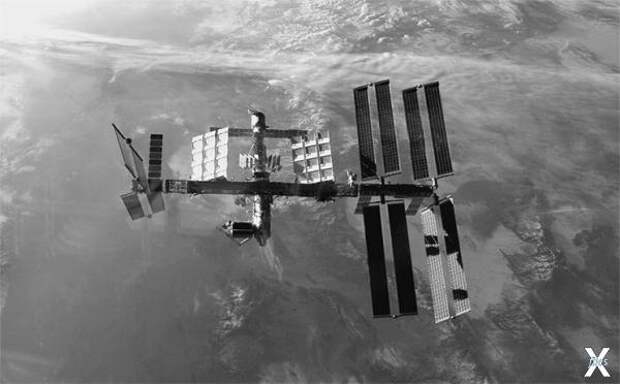

Орбитальная свалка

Пожалуй, только специалисты и обратили внимание, что в войну со спутниками недавно внесли свою лепту и китайцы. И внесли не очень удачно. Туча обломков, оставшаяся от разлетевшихся в клочья спутника-цели и ударившей по нем ракеты 11 января 2007 года, уже через сутки вызвала беспокойство в определенных кругах. Причем не столько самой атакой, сколько ее последствиями.

Потребовалось всего сутки, чтобы обломки бывшего спутника растеклись по всей его полярной орбите. Причем в результате сильного соударения часть обломков перешла на более высокие и низкие орбиты.

Дальнейшие наблюдения показали, что через полгода кольцо обломков расширилось настолько, что стало смешиваться с ранее запущенными спутниками и космическим мусором в сплошное месиво. А через год после испытания облако мусора стало столь большим, что заставило вспомнить об операции по «закрытию неба», которую некогда, еще в 50-х годах прошлого века, впопыхах собирались провести американцы.

И вот теперь этот кошмар на наших глазах становится явью. Сегодня на околоземных орбитах болтаются и 10-тонные разгонные ступени старых ракет-носителей, и радиоактивные капельки натрия и калия, которые когда-то использовались в качестве теплоносителя в системах охлаждения ядерных энергоблоков на советских спутниках, и просто обломки выработавших свой ресурс спутников, разрушившихся в результате нечаянного столкновения друг с другом.

«Когда-нибудь замусоренность низких орбит вокруг Земли достигнет такого предела, что опасность столкновений сделает космос непригодным для практического использования, – выразил опасения доктор Т.С. Келсо из Центра космических стандартов и инноваций. И добавил: – Концентрация мусора с годами растет, а для того, чтобы от него избавиться, потребуются десятилетия. Причем мелкие фрагменты нам не отследить, так что реально мусора еще больше, чем мы думаем».

И вот теперь специалисты всерьез задумались над тем, как бы начать уборку на орбите. Проекты предлагаются самые разные, в том числе и довольно экзотические.

Так, например, инженер из Санкт-Петербурга Леонид Бурылов разработал концепцию межорбитального буксира-мусорщика, который поможет навести порядок на земной орбите. Правда, похоже, случится это не завтра.

Как рассказал нам сам автор разработки, дело было так. Узнав, что Фонд премии писателя-фантаста Роберта Хайнлайна и Российский учебно-научный комплекс авиакосмической промышленности объявили конкурс научно-инновационных работ под девизом «Полет в будущее», 27-летний инженер с завода «Арсенал» решил направить в жюри и свою разработку. И вот недавно узнал, что она была признана лучшей среди более чем двух десятков фантастических проектов.

– Я представил на конкурс проект многофункционального энергетического модуля, – рассказал сам Леонид. – По существу, он представляет собой буксир с электроракетной энергетической установкой. Его задача – обеспечить эффективность транспортных операций в космосе. Будущее космонавтики связано прежде со снижением стоимости транспортных операций на орбите. На мой взгляд, это некая промежуточная технология между теми конструкциями, которые существуют сейчас, и теми, во многом пока еще фантастическими технологиями, которые были показаны другими участниками конкурса, и может быть доведена до стадии реализации в ближайшие 15–20 лет.

Иными словами, питерский инженер попытался внести свежую струю в решение одной из самых важных проблем нынешнего космического транспорта. Он показал, как можно сделать космические грузоперевозки более дешевыми и эффективными, чем сегодня.

Как известно, в настоящее время грузы на орбиту, в частности для снабжения Международной космической станции (МКС), доставляются беспилотными аппаратами «Прогресс». Более половины их массы приходится на однократные обеспечивающие системы, из-за чего стоимость доставки 1 кг груза на ту же МКС оценивается, по коммерческим расценкам, в 25 тысяч долларов.

«Прогресс» за рейс доставляет около 2,5 т полезного груза. Значит, весь полет обходится примерно 62,5 миллиона долларов. Именно высокая себестоимость полетов и тормозит ныне дальнейшее развертывание работ в космосе.

Как же Леонид Бурылов предлагает удешевить транспортные операции? Орбита МКС находится на высоте около 350 км от Земли, рассуждает он. Ракетоносители сегодня выводят «Прогрессы» лишь на 200-километровую высоту, после чего те дотягивают оставшиеся 150 км высоты с помощью своих собственных двигателей.

Доставив груз по назначению и загрузив свои трюмы мусором, «Прогрессы» затем с помощью тех же двигателей снижаются до плотных слоев атмосферы, где и благополучно сгорают. Но рационально ли использовать грузовик всего на одну поездку?

Леонид предложил использовать наземный опыт транспортировки грузов. Ныне обычно перевозимые товары помещают в контейнеры. Те ставят на прицепы, которые транспортируются с места на место с помощью тягачей. Приехав на место назначения, тягач отцепляет один прицеп, подцепляет другой и может отправляться в обратный путь, не тратя времени на разгрузку-погрузку.

Так почему же не поставить подобные тягачи и в космосе. Пусть тогда ракеты-носители (между прочим, неплохо будет, если и они будут многоразовыми) доставляют на 200-километровую орбиту лишь транспортные контейнеры и возвращаются назад. Дальше контейнеры подцепляет МАТЭМ – многофункциональный автономный транспортно-энергетический модуль. Доставив контейнер к МКС, буксир отстыкуется и направится дальше выполнять другие транспортные операции. Кроме них, по замыслу Бурылова, МАТЭМ сможет удалять из космического пространства болтающийся там мусор, в том числе и отслужившие свое крупногабаритные аппараты. Поможет он также перевести с одной орбиты на другую спутники самого различного назначения, окажет помощь и в случае аварии какого-то космического аппарата, отбуксировав его для ремонта на ту же МКС.

Мотаться буксиру туда-сюда без заправки годами поможет электрореактивная двигательная установка. «Использование ядерных энергетических установок невозможно из-за запрета их эксплуатации на низких орбитах, – рассказывает разработчик. – Вот я и предложил использовать на буксире солнечно-энергетическую станцию (СЭС), которая и будет питать электрореактивные, или, говоря иначе, ионные, двигатели. Запуск и эксплуатация МАТЭК, по моим расчетам, обойдет примерно вдвое дешевле, чем рейс одного “Прогресса”. Так что за 10 лет эксплуатации он может многократно окупить сам себя…»

Впрочем, поскольку запуск космического мусорщика вряд ли стоит ожидать завтра-послезавтра, американцы предлагают для оперативной очистки орбит использовать свою старую технику в новом качестве.

В свое время ими была предложена «мухобойка» для спутников. Трехступенчатая ракета, которая, согласно первоначальному замыслу, несла с собой лист из полимерного материала типа Myla. На орбите он расправлялся и, соударяясь со спутником потенциального противника, должен был выводить тот из строя, но при этом минимизировать количество обломков.

Теперь же подобную «мухобойку» предлагается использовать для того, чтобы «прихлопывать» старые спутники, заставлять их переходить на более низкие орбиты и затем сгорать в атмосфере.

Космические киллеры

Вот уже два десятка лет ученые во всем мире призывают свои правительства обратить внимание и на еще одну космическую проблему. А именно: признать реальность астероидной опасности, принять меры по ее устранению. И вот, похоже, лед все-таки тронулся…

…Странный и трагический случай произошел летом 2007 года в пустыне Раджастан на севере Индии. Семеро кочевников сидели вечером вокруг костра, пили чай и беседовали. Вдруг с неба буквально на головы людей обрушилось нечто тяжелое. В результате двое погибли на месте, пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Проведенное расследование показало, что, скорее всего, причиной трагедии стала ледяная крыга, упавшая с небес. Попытки обвинить в том пролетавший самолет ни к чему не привели. В тот момент в данном месте не было зарегистрировано ни одного пролета авиалайнера или военного самолета.

Поэтому ныне следствие склоняется к мысли, что виной всего осколок космического льда. Большей частью ледяной метеорит испарился по пути в плотных слоях атмосферы. Но и оставшейся части хватило, чтобы нанести вред людям. После чего небесный пришелец бесследно истаял.

Газетчики тут же вспомнили, что в архивах хранятся десятки свидетельств, рассказывающих о подобных происшествиях. Так, в 1996 году несколько ледовых глыб упало возле школы и близлежащих домов в предместье Токио. Причем в течение примерно двух недель ледовые «гостинцы» обнаруживались настолько регулярно, что дирекция школы велела учащимся являться на занятия только в защитных шлемах и касках.

Примерно в то же время еще несколько огромных «ледяных камней» на глазах у сотен очевидцев упали посреди поля для игры в гольф вблизи Рима. Чуть позже в городе Анкона чудом не погиб рабочий, которому ледяная глыба обрушилась почти на голову. Кроме того, сообщения о «летающем льде» поступили из Венеции, Болоньи и некоторых других городов Италии…

Скажем, в урок естествознания под открытым небом неожиданно превратились занятия в средней школе в городке Сан-Мартино ди Лупари (Северная Италия). И ученики и учителя враз выбежали из школы после того, как здание сотряс сильнейший удар. «Землетрясение!» – подумали многие. Однако на улице обнаружились осколки огромной ледяной глыбы, а в металлической кровле виднелась впечатляющая вмятина.

Однако последний факт настораживает хотя бы уже тем, что за последние столетия это единственный достоверный случай, когда люди погибли от падения метеорита. До этого дело как-то обходилось без смертельных случаев.

И данное небесное тело было не единственным, которое в той или иной степени угрожало нам. Вечером 28 сентября 2003 года огненный шар пронесся с запада на восток над прибрежными районами индийского штата Орисса и врезался в землю. Хотя непосредственно шар никого не задел, но с перепугу два человека умерли; еще более десятка получили сердечные приступы. А 75-летний Х. Бихира, оказавшийся в непосредственной близости от места падения метеорита, ослеп от ярчайшей вспышки.

Еще один поразительный случай отмечен 22 августа 2002 года примерно в 10 ч. 30 мин. утра по местному времени. Четырнадцатилетняя Сиобан Коутон стояла возле своего дома в Норталлертоне (графство Норт-Йоркшир, Англия), когда на ее ногу упал странный камешек диаметром около 5 см. «Мне показалось, что он упал с крыши, – рассказала девочка. – Но когда я подняла его, он оказался теплым и был весь покрыт какими-то пузырьками и мелкими ямками»…

Наконец, в сентябре 2007 года астероид, грохнувшийся на землю возле перуанской деревни Каранкас, не только образовал кратер диаметром около 30 м и глубиной 6 м, но и стал причиной отравления около 200 местных жителей. Дурно пахнущие соединения серы и мышьяка заставили многих обратиться к медикам с жалобами на тошноту и головокружение.

Данные события послужили, видимо, очередным толчком к решению, которое было принято недавно Федеральным космическим агентством РФ. Роскосмос планирует после 2026 года создать систему защиты Земли от астероидов.

Актуальность проблемы создания системы защиты Земли от астероидов связана с тем, что, по расчетам специалистов, в 2009 году астероид Апофис пролетел на расстоянии менее 40 тысяч км от Земли, а в 2036 году существует большая вероятность его столкновения с нашей планетой. И готовиться к самому неблагоприятному варианту развития событий нужно уже сейчас.

В рамках принятой Роскосмосом программы уже в 2015 году начнет функционировать Автоматизированная система по предупреждению опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Необходимость создания этой системы обусловлена также еще и тем, что в околоземном пространстве в настоящее время находится порядка 16 тысяч объектов размером 10 см и больше. Из них только примерно 900 являются действующими космическими аппаратами. Остальные – космический мусор, который может представлять опасность для действующих космических аппаратов.

По словам директора по науке Института прикладной математики им. Келдыша Акима, к настоящему времени «завершен эскизный проект АСПОС ОКП». «Дальше – предстоит выполнить опытно-конструкторские работы. Эту работу выполняют ЦНИИ машиностроения, Институт прикладной математики имени Келдыша и научное объединение “Вымпел”».

Ученый отметил также, что уже реализуется ряд международных договоренностей по недопущению дальнейшего загрязнения околоземного пространства. Так, есть договоренность выводить геостационарные спутники на более высокую орбиту, которая станет для них своеобразным «кладбищем». «Генеральные конструкторы занимаются этим вопросом и стараются обеспечить ресурс таких космических аппаратов с тем, чтобы после завершения их работы они были способны поднять высоту своей орбиты примерно на 300 м», – отметил он.

При этом российские ученые окончательно признали нецелесообразным уничтожать астероиды путем взрыва. «Это чрезвычайно непродуманный шаг, который может привести к непонятным, а значит, неприятным последствиям», – заявил осенью 2007 года директор Института астрономии РАН, председатель комиссии по астероидам Борис Шустов.

То есть, говоря проще, ученые в результате компьютерного моделирования пришли к заключению, что даже если и удастся разделить астроид на несколько частей с помощью взрыва, то опасность от падения на Землю обломков не уменьшится, а увеличится. Тогда уж никто не успеет рассчитать, куда именно они упадут, и не исключено, что своеобразной мишенью могут стать и крупные города.

Для того чтобы избежать столкновения с астероидом Апофис или иным небесным телом, которое, по расчетам специалистов, может приблизиться к Земле на опасное расстояние, необходимо «постараться заранее обнаружить астероид, вывести на его орбиту космический аппарат и включить “гравитационный толкач”» – двигатель, чтобы изменить орбиту космического тела.

Для того чтобы сдвинуть астероид, хватит и 10 кг топлива, однако это нужно будет сделать как можно раньше», – подчеркнул Шустов. Технологии подобных операций у ученых уже есть, добавил он.

Еще есть опасение приближения крупной кометы. Ее орбиту рассчитать намного сложнее, чем астероида, ведь масса ледяного ядра все время меняется из-за испарения под солнечными лучами. К тому же комету трудно обнаружить заранее, поскольку она появляется из-за Солнца.

Чтобы отразить кометную атаку, необходимо будет наблюдать за зоной, которая находится по ту сторону Солнца, с помощью космических разведчиков. Они будут подстерегать небесных пришельцев на самых дальних подступах к нашей планете и заблаговременно предупреждать об опасности.

Отвести же угрозу можно будет не только с помощью буксировщиков. Некоторые исследователи предлагают побелить темный астероид, а ледяное ядро кометы, напротив, зачернить с помощью угольного порошка. В итоге небесные тела изменят свою отражательную способность и под давлением солнечных лучей изменят прежнюю орбиту.

Еще одну интересную разработку по этой теме предлагают шотландские ученые из университета Глазго. Метод, предложенный ими, сравнительно дешев и прост. На орбитальные спутники надо установить 20-метровые зеркала, с помощью которых можно будет фокусировать солнечные лучи на определенной точке пространства.

Если направить такое сфокусированное излучение на астероид или комету, лед или даже камень в данном месте расплавится, закипит, и образующиеся при этом газы образуют реактивные силу, которая и уведет небесное тело с опасной орбиты.

Причем, как показывают расчеты, чтобы задать астероиду диаметром около 150 м безопасное направление движения, конструкции из 100 зеркал потребуется всего несколько дней.

Ведутся подобные работы и в нашей стране. Правда, пока эксперименты по развертыванию на орбите зеркальных пленок площадью около 600 кв. м, предпринятые в 2001 и 2005 годах, закончились неудачей. Но исследователи не опускают руки.

И надеются, что уже в ближайшем будущем орбитальные зеркала могу оказаться полезным для многих целей. Скажем, для освещения районов Крайнего Севера долгой полярной ночью. Или для подсветки района будущих боевых действий в темное время суток. Или для отражения атак из космоса…

Но для этого нужны уже полотнища побольше. А если мы развернем на орбите полотнища площадью до 10 кв. км (а именно такие данные значатся в расчетах по созданию орбитальных солнечных электростанций), то полученный энергетический пучок может уже не только осветить, но и ослепить. Или даже выжечь некое пятно в эпицентре, подняв температуру в нем до нескольких сотен градусов!

К запуску орбитальных зеркал готовятся и за рубежом. Один из экспериментов, к примеру, заключается в следующем. Австрийские создатели роботов из Венского технического университета разработали ныне специальных роботов-монтажников, которые должны будут расправлять на орбите солнечные батареи-полотнища, составленные из элементов, доставленных туда ракетой-носителем.

Первые эксперименты по проверке работоспособности роботов-пауков, проведенные в Японии, показали, что по крайней мере одна из представленных конструкций вполне работоспособна.

Дальнейший ход эксперимента видится его инициаторам таким. В космос, на высоту около 200 км, одновременно, одной ракетой, будут запущены сразу пять спутников. Их задача – растянуть в космосе сеть, на которой можно бы было смонтировать солнечные батареи или натянуть зеркальную пленку.

Основной спутник строго одновременно отстреливает четыре дочерних. За ними и тянутся углы сети, которая таким образом должна образовать некий четырехугольник с основным спутником в центре. Тут очень важна синхронность отстрела путников, иначе сеть может провиснуть, перекрутиться и т. д. После того как сеть будет развернута, по ней должны побежать роботы-насекомые, растягивая по сети тончайшую пленку.

В случае удачных испытаний можно будет подумать и о создании как стационарных электростанций на земной орбите, так и о возможности применения орбитальных зеркал в перечисленных выше целях.

Спутник на тросе

Более 100 лет тому назад К.Э. Циолковский, описывая в своих «Грезах о Земле и небе» прототип конструкции орбитальной станции с искусственной тяжестью, полагал, что обеспечить ее можно вращением аппарата. Причем лучше, если вращение это будет осуществляться не вокруг собственной оси, а вокруг общего центра масс системы «аппарат – противовес», соединенной цепью.

Систему, как мы знаем, практически не воссоздали и по сей день. Однако она послужила отправной точкой для дальнейших рассуждений. В 1910 году Ф.А. Цандер рассчитал конструкцию лунного «космического лифта». Трос, протянутый с Луны в сторону Земли, должен был обеспечить функционирование космического лифта, способного переправлять грузы с Луны на Землю и обратно.

Однако за неимением лучшего материала Цандер провел расчеты по сопромату с лучшими в то время сортами стали и… был разочарован – трос оказался не способен выдержать и собственную тяжесть. Однако, во-первых, он не учел, что такой трос можно делать переменного диаметра – чем дальше от планеты, тем толще; а во-вторых, возможность появления новых, куда более прочных и легких материалов.

Все это учел в своей разработке ленинградский инженер Юрий Арцутанов. В 1960 году он предоставил редакции «Комсомольской правды» описание и расчеты нового космического лифта. Статья «В космос на электровозе» была напечатана, вызвала большой общественный резонанс в нашей стране.

А вот за океаном «Комсомолку», по-видимому, читали далеко не все. И в 1966 году в журнале «Нейчур» появилось подробное описание подобной конструкции, принадлежащее перу американца Джона Айзекса и его соавторов.

Правда, до поры до времени интерес к подобным конструкциям проявляли разве что писатели-фантасты. Так, скажем, всем известный Артур Кларк использовал идею космического лифта в своем романе «Фонтаны рая», написанном в середине 70-х годов. Причем сам автор подошел к чужим идеям достаточно творчески. Будучи инженером по образованию, Кларк понял и доказал теоретически, что трос вовсе не обязательно тянуть с Земли до самой Луны. Достаточно протянуть его лишь на половину расстояния, и он все равно будет натянут центробежными силами вращения планеты настолько, что по нему можно будет пускать кабины с грузами для околоземной орбиты.

Нашел он и подходящий материал для такого троса – кевлар, прочнейшее по тому времени волокно на Земле. Правда, даже в этом случае рассчитывать на скорейшее претворение такого грандиозного проекта в жизнь рассчитывать не приходится. Двигаться приходится шаг за шагом.

Пожалуй, первым опытом использовании тросовой связки на практике в космосе был эксперимент, проведенный в 1960 году на американском спутнике «Транзит-1В». Вспомните, как фигурист на льду может менять скорость вращения вокруг собственной оси, то раскидывая руки, то прижимая их к груди. Аналогичным образом, выбросив на тросе груз, удалось замедлить и вращение спутника вокруг продольной оси.

В 1966 году космические корабли «Джемени-11» и «Джемени-12» связывались тросами длиной по 30 м с ракетной ступенью «Анджена». Так, впервые в мировой практике в космосе был создан первый орбитальный комплекс. Аналогичный эксперимент планировал в последние годы жизни и С.П.Королев, но не успел…

Восемь лет спустя научный сотрудник Смитсоновской астрофизической лаборатории при Гарвардском университете (США) Джузеппе Коломбо разработал концепцию привязного зонда. Со спутника или космического корабля, летящего в безвоздушном пространстве, можно спускать вниз на тросе зонды для исследования верхних слоев атмосферы или камеры для фотографирования земной поверхности в более крупном масштабе. Если просто запустить спутник на столь низкую орбиту, он тут же затормозится о верхние слои атмосферы, опустится еще ниже и вскоре сгорит…

Впрочем, как показали дальнейшие расчеты, тросовые системы можно использовать не только для стабилизации полета зонда на определенной высоте. Как уже говорилось, в 1966 году в космосе соединялись тросами корабли «Джемени» с ракетной ступенью «Анджена». При этом выяснилось, что соединение двух и более небесных тел приводит к их стабилизации друг относительно друга растянутым тросом, занимающим вертикальное положение. Так происходит вот почему.

Равновесное состояние существует только в центре масс связки, где сила притяжения в точности уравновешивается центробежной. Для нижнего тела связки притяжение Земли превосходит центробежную силу, и микротяжесть тянет его вниз. Для верхнего тела, наоборот, преобладает центробежная сила, и его тянет вверх. Таким образом, система уравновешивается, когда трос принимает положение на прямой, проходящей через верхнюю точку системы и центр Земли. Любое другое положение оказывается неустойчивым, и система в конце концов обязательно стабилизируется именно таким образом.

Причем расчет показывает: если соединить две примерно одинаковые по массе платформы достаточно длинным (до 40 км) тросом, то экипажи внутри модулей смогут уже отличать вверх от низа. Вместо безразличной невесомости у них появится микрогравитация, составляющая примерно 1 % от земной. Конечно, величина эта небольшая, но уже достаточная, чтобы предметы перестали плавать по кабине, проявились понятия «пол» и «потолок».

Причем интересно, что, с точки зрения наземного наблюдателя, обитатели верхней платформы будут существовать «вверх ногами», пол у них будет выше потолка, поскольку там микротяжесть действует в обратную сторону. На нижней же платформе капля воды из стакана медленно, но верно будет опускаться к Земле.

Расчеты расчетами, но как дела с тросовыми системами обстоят на практике? Чтобы ответить на этот вопрос, в марте 1996 года на борту космического шаттла «Колумбия» был проведен эксперимент, который не привлек особого внимания средств массовой информации. Во-первых, наверное, потому, что выполнялся он по заказу не только НАСА, но и NRO – Национального управления военно-космической разведки. Во-вторых, из-за того, что похвалиться его стопроцентным исполнением астронавты никак не могли. В самый ответственный момент оборвался трос, соединявший два небесных тела, и одно из них было потеряно безвозвратно.

Тем не менее на том американцы не остановились, продолжив эксперименты с помощью космического аппарата TiPS, выведенного на орбиту 20 июня 1996 года. Запуск его, кроме прочего, был использован и для того, чтобы убедиться в принципиальной возможности получения электроэнергии в космосе с помощью тросовых систем.

Дело в том, что по мере того, как два тела расходятся друг от друга на околоземной орбите, между ними возникает электрический потенциал за счет того, что оба тела находятся на разных высотах в ионосфере Земли. И на них в единицу времени падают неравные потоки заряженных частиц ионосферной плазмы. И тем самым доставляют на их поверхность отрицательные заряды разной величины.

Как показал эксперимент, таким образом удалось получить силу тока 0,5 А при напряжении 3500 В. Вероятно, результаты были бы еще внушительнее, если бы 20-километровый трос не оборвался. Эксперимент пришлось прервать.

Тем не менее этот и другие опыты с тросовыми системами показали, что с их помощью можно решать в космосе не только транспортные, но и энергетические проблемы.

Серьезные разработки по этой части есть и у наших специалистов, в частности в ракетно-космической корпорации «Энергия». Реализация одного из проектов была намечена на вторую половину 90-х годов. Мы готовились соединить станцию «Мир» и корабль «Прогресс» 20-километровым тросом из синтетического волокна. Планировалось после недельного полета разделить связку. Корабль перешел бы на более низкую орбиту, а станция – на более высокую. В следующем эксперименте длину троса должны были увеличить до 50 км. Но, к сожалению, из-за нехватки средств осуществить свои задумки конструкторы до сих пор не смогли.

Однако 20-километровые тросы, лебедка, ряд других элементов были уже изготовлены и лежат ныне на складе. Но надо еще 1,5 миллиона долларов, чтобы довести задуманное до конца. Найти такую сумму пока не удается.

Между тем для изготовления троса был использован весьма прочный синтетический материал типа кевлар. Диаметр – 3 мм, масса 20-километрового троса – всего 70 кг. А ныне создаются новые материалы с еще лучшими характеристиками. И такой «шнур», но длиной уже не 20, а 50 км, может иметь массу менее 100 кг.

Это позволяет уже ныне приступить к изготовлению не экспериментальной, а штатно эксплуатируемой тросовой системы многократного использования для спуска с орбиты на Землю грузовых кораблей, капсул, а также отработавших свой ресурс модулей, ферм, панелей. Экономический выигрыш составит через несколько лет сотни миллионов долларов в год, а в перспективе, возможно, и миллиарды долларов.

Кроме того, трос из электропроводящих материалов может быть использован, как уже говорилось, еще и в качестве источника энергии для зарядки аккумуляторов космических объектов или питания бортовой аппаратуры.

Тут, наверное, стоит на время прервать рассказ, чтобы пояснить суть дела. В 1990 году доктор физико-математических наук Владимир Белецкий и кандидат физико-математических наук Евгений Левин опубликовали статью, в которой подробно описали все возможные применения тросовых систем. Среди прочего речь там шла и о том, что с помощью электропроводящих тросов в космосе можно осуществлять в высшей степени интересные эксперименты по получению электроэнергии.

Как же они будут происходить? Скажем, астронавты откроют люк грузового отсека орбитального космолета. В нем находится лебедка и приемная штанга длиной около 10 м. Субспутник на тросе выпущен вверх.

«Из него в разные стороны выдвинуты электрические датчики. С точки зрения действия на субспутник микротяжести его расположение вверху ничем не отличается от нижней позиции. Но в верхнем положении будет меньше аэродинамическое торможение, поскольку плотность воздуха там меньше, – писали наши ученые. – Можно ли пропускать по такому тросу постоянный ток? Казалось бы, нет. Контур не замкнут. Но ведь он движется в проводящей ионосферной плазме. Ток, текущий по тросу, может замыкаться через окружающую среду. Для этого на концах троса должны быть установлены специальные контактные устройства».

Тут мы прервем цитату, чтобы отметить прозорливость наших исследователей. Все именно так и произошло на самом деле, когда «челнок» «Колумбия» после выхода на орбиту выпустил из своего грузового отсека итальянский спутник. По мере того как оба искусственных тела расходились друг от друга, между ними возникал электрический потенциал.

В итоге удалось получить силу тока 0,5 А при напряжении 3500 В. Возможно, эти результаты удалось бы еще улучшить, но тут оборвался трос длиной около 20 км, связывающий «челнок» и спутник, так что эксперимент пришлось буквально прервать.

Тем не менее и достигнутого хватило для того, чтобы убедиться в перспективности продолжения опытов. «Тот факт, что измеренная сила тока оказалась втрое больше расчетной, сулит хорошие перспективы применения данного метода для получения энергии на околоземной орбите даже тогда, когда космический аппарат находится в тени планеты и его солнечные батареи работать не могут», – заявил ведущий научный специалист проекта из Центра космических полетов имени Дж. Маршалла Ноби Стоун.

Международная космическая станция (МКС), как известно, будет функционировать как минимум до 2015 года. На смену ей должны прийти долговременные орбитальные комплексы нового поколения, в том числе с использованием тросовых технологий. Как показывают конструкторские проработки, это будут многоблочные станции, соединенные несколькими канатами и лифтом.

Корпорация «Энергия», чтобы закрепить российский приоритет, получила патент на такую орбитальную станцию, предоставив экспертам соответствующие чертежи и расчеты. Этот комплекс может быть построен примерно к 2050 году.

Не дремлют, впрочем, и зарубежные специалисты. Эксперт центра НАСА в Кливленде Джеффри Лендис и его коллеги полагают, что современные композитные материалы на основе углерода позволят в скором будущем соорудить «вавилонскую башню» высотой 25 км. С ее вершины полезную нагрузку можно было бы выводить в космос с помощью всего одноступенчатой ракеты, а не трехступенчатой, как ныне. И если сейчас полезная нагрузка составляет примерно 2 % от стартовой массы всего носителя, то с помощью высотных запусков этот показатель удастся существенно повысить.

«Надо оснастить стартовую площадку высокой башней, а еще лучше – одновременно перенести ее на какую-нибудь высокую гору, – говорит Лендис. – Наши расчеты показывают, что старт ракеты с высоты 15 км позволяет увеличить полезную нагрузку в 1,5 раза, а с 20 км – вдвое… Строительство же подобного сооружения обойдется примерно столько же, как и возведение обычного небоскреба где-нибудь на Манхэттене».

Интересно, что подобную же идею изобретатель из Самары, специалист по ракетно-космической техники В.Н. Пикуль предложил еще в конце 90-х годов прошлого века. «Особенность моего способа состоит в медленном разгоне особой платформы с ракетой на борту по широколейному железнодорожному спуску (точнее, в данном случае – подъему), – рассказывал он. – По мере возрастания скорости подъем становится все круче, и, наконец, ракета, стартует практически вертикально, используя мощь собственных двигателей».

В свою очередь, Пикуль опирался на идею К.Э. Циолковского, красочно описанную Александром Беляевым в научно-фантастической повести «Звезда КЭЦ».

Причем строить подобные космодромы оба исследователя предлагают где-нибудь в гористых, малонаселенных местах. Горы, как уже говорилось, дают природный выигрыш в высоте – ведь вершины некоторых пиков находятся на высоте 8 км над уровнем моря.

Со временем подобная башня может стать основой и для космического лифта, конструкцию которого предлагает коллега Лендиса по НАСА Дэвид Смитерман. Свою разработку он основывает на идее ленинградского инженера Юрия Арцутанова и его американского коллеги Джерома Пирсона, которые соответственно в 60-х и 80-х годах прошлого века предложили первые проекты такого рода.

Суть идеи весьма проста и величава.

Надо запустить тяжелый спутник на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч км. Спутник при этом будет неподвижно висеть над одной точкой планеты, синхронно вращаясь вместе с нею. С него можно спустить вниз прочную, например, кевларовую нить. А как только она достигнет Земли, подцепить к ней более толстый и прочный канат. Когда его верхний конец будет закреплен на спутнике, к канату прицепим широкую и прочную ленту из композитной ткани. А уж по этой ленте затем можно будет пускать вверх-вниз кабину космического лифта, перевозя таким образом людей и грузы.

Как показывают первые прикидки, подобные проекты могут быть осуществлены при соответствующем финансировании где-то через 15–20 лет. Стоимость же доставки грузов на орбиту вполне может снизиться в 100–200 раз и более по сравнению с нынешними ценами.

Пока же для начала энтузиасты тросовых систем хотели бы провести эксперименты по спуску с орбиты с помощью троса «космической почты».

Инициатором проекта стало Европейское космическое агентство, в котором «толкачом» выступает профессор из Нидерландов Вуббо Оккелс. Он уже сумел заинтересовать «космической почтой» около трех десятков университетов Европы, Канады, Японии. В январе 2003 года совещание, посвященное этому проекту, прошло и в Самарском государственном аэрокосмическом университете.

Технический директор голландской фирмы Delta-Utec Михаиль Круфф рассказал нашим ученым о перспективном проекте. При этом выяснилось, что профессора аэрокосмического университета Владимир Шахмистов, Виктор Балакин и другие 10 лет назад участвовали в реализации подобной идеи по просьбе германской фирмы «Кайзер-Треде». Однако немцы тогда дело до конца не довели: не хватило денег.

Теперь же схема спуска выглядит примерно такой. Трос диаметром в 0,5 мм будет изготовлен из кевлара – одного из самых прочных материалов на планете. Предполагаемая длина – около 30 км. Капсулу от космического аппарата направят к Земле. В нужной точке орбиты трос отцепят, и он сгорит в атмосфере. А капсула в специальных защитных оболочках, выполняющих к тому же роль парашюта, благополучно приземлится в заданном районе планеты.

Если первые эксперименты пройдут удачно, новая технология доставки на Землю различных грузов с использованием надувных оболочек может быть использована не только для «космической почты», но и для возвращения, например, разгонных блоков космических аппаратов для повторного их использования. Это позволит сэкономить значительные средства.

Почему НАСА молчит об аномалиях ледяного континента

Почему NASA молчит об аномалиях ледяного континента, а основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж за несколько дней до начала его преследования обещал опубликовать данные об НЛО в этом регионе. В годы Второй мировой войны интерес к Антарктиде подстегнули нацисты. Что искали они на её ледяных просторах, неизвестно, однако сразу после того, как архивы Гитлера попали в руки США, американцы отправили в Антарктику огромную флотилию. Операция называлась «Высокий прыжок» (Highjump).

Тогда к южному континенту было направлено 10 военных кораблей в сопровождении двух ледоколов и подводной лодки SS-408 «Сеннет». На борту трёх кораблей находились самолёты, а всего в экспедиции участвовало 4700 человек. Военные США до сих пор не могут или не хотят объяснить, какими причинами была вызвана необходимость столь масштабной операции в Антарктике сразу после окончания Второй мировой войны. Что это было: поиски нацистов, стремление застолбить за собой участок континента, поиски урана или же «командировка» была вызвана ещё более серьёзными причинами?

Вы удивитесь, но уже в 1947 году пугающие результаты американской экспедиции были обнародованы чилийским журналистом Ли ван Атта, сотрудником газеты El Mercurio в Сантьяго. Статья называлась «Почему адмирал Бёрд прервал экспедицию в Антарктиду». В ней говорилось, что такое решение адмирал принял для того, чтобы США могли как можно быстрее защитить себя от новой угрозы — летательных аппаратов, которые могут напасть на страну со стороны полюса. «Я должен предупредить моих соотечественников, — сказал адмирал, — что время, когда США могли чувствовать себя в безопасности, закончилось». Странные откровения американского вояки, не правда ли?

Стоит добавить, что во время экспедиции, по официальным данным, погибло четыре человека — три члена экипажа самолёта и один моряк. Причём тела авиаторов так никогда и не были привезены на родину. Официально их ищут до сих пор. Что на самом деле случилось с ними в Антарктиде, навсегда останется тайной. По неофициальным данным, эскадра не досчиталась одного корабля, шести самолётов и 68 человек. Доподлинно известно два факта: американцы в самом деле стреляли из пушек, а во время похода с флагмана была перехвачена радиограмма. «Они нас атакуют. Несём большие потери». Ходит и ещё одна фраза, приписываемая адмиралу, — что у берегов Антарктиды они столкнулись с таким противником, одолеть которого американцы неспособны. Любопытно, что министр обороны Джеймс Форрестол, которому Бёрд доложил о результатах экспедиции, вскоре попал в психиатрическую клинику, а потом выбросился из окна с 16-го этажа.

Южный континент никогда не был добр к человеку. Сколько людей навсегда осталось во льдах, знает только Бог. В 1912 году в снегах сгинула экспедиция Роберта Скотта, причём один из её членов — Лоуренс Отс — просто «ушёл в ночь» от палатки, чтобы никогда не вернуться. По некоторым данным, была в этой экспедиции ещё одна загадка: однажды, когда люди Скотта уже готовились к гибели от голода, ночью у палатки таинственным образом появились продукты — мясные консервы и… замороженные абрикосы. Это позволило Скотту и его людям протянуть ещё немного, но от гибели не спасло.

В 1914 году у берегов острова Маккуори бесследно исчезло судно «Индевер», на борту которого находились экипаж и 21 австралийский зимовщик. С 1957 по 1961 год в Антарктике разбились три американских самолёта, погибло 12 человек. Во время небывалого урагана на станции «Мирный» в 1960 году погибло восемь членов советской экспедиции. В 1965 году без вести пропал американский геофизик Карл Диш, а у станции «Холли-Бэй» исчезли трое англичан. В 1966 году разбился самолёт США, погибло ещё шесть человек.

Но самой необычной считают советскую экспедицию к Южному магнитному полюсу, которая состоялась в 1961 году. Из неё вернулось только два человека. Один из них, полярник Юрий Коршунов, рассказал, что причиной гибели товарищей стали «стражи Антарктиды». Они представляли собой плазменные образования — большие светящиеся шары. Они изменяли форму, вытягивались змеёй. Приближаясь к полярникам, они окутывали их светящимся облаком и убивали.

По словам Коршунова, всё началось на Южном магнитном полюсе. Ночью Коршунов встал, вышел из палатки и увидел один из плазмоидов в трёхстах метрах от себя. На его крик из палатки выскочили другие члены экспедиции, а фотограф Александр Городецкий подошёл к объекту слишком близко. Когда вытянувшийся объект обвил полярника, тот вскрикнул, выронил камеру.

Его товарищи открыли стрельбу. У погибшего полярника оказалось обожжено тело, а одежда превратилась в лохмотья. Связаться с базой «Мирный» экспедиция не смогла — в эфире были только помехи. В течение двух суток при таких же обстоятельствах погибло ещё три человека: Кустов, Борисов и Скобелев. На «Мирный» вернулись только двое. Они сразу же рассказали обо всём товарищам.

У советских полярников была версия, что то же самое случилось в 1962 году с американской экспедицией на Южный магнитный плюс. Полярники вернулись живыми, но на одном вездеходе и на грани помешательства. В 1966 году физик из США Рой Кристофер высказал предположение, что сгустки плазмы могут охранять кого-то в Антарктиде. Того, кто уже давно там обосновался. И кто же это? Ответить на этот вопрос поможет история крушения самолёта Ил-14, произошедшая в 1979 году.

Тогда самолёт под управлением лётчика Владимира Заварзина взлетел с аэродрома станции «Молодёжная», но столкнулся с чем-то в воздухе и упал. Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался штурман экипажа Александр Костиков. После выздоровления Костикова заставили подписать документ о неразглашении подробностей катастрофы, и только через 20 лет он узнал, что эксперты всерьёз считали, что грузовой самолёт столкнулся с НЛО.

Антарктида действительно покрыта сетью явно техногенных объектов, объяснить которые никто не хочет и даже не собирается. Их поисками заняты лишь энтузиасты-уфологи. Они просматривают фотоснимки ресурса Google Earth и отыскивают объекты, которые отличаются поразительной симметричностью. На некоторых снимках отчётливо видны космические корабли.

Например, в точке с координатами 54°39’44.6″S 36°11’42.5″W можно обнаружить неизвестный огромный объект, явно упавший с неба и скатившийся со снежной горы. Что это — торпеда, корабль, ракета? Нет ответа. По координатам 75°0’46.98″S 0°4’52.71″E можно обнаружить целый город, заметённый снегом. Чей он? Может быть, это останки инопланетной станции или свидетельство того, что прежние земные цивилизации сотни тысяч лет назад исследовали континент?

В точке с координатами 66°33’02.9″S 99°50’37.0″E отчётливо видны «ворота в Аид», а рядом — очертания огромного чёрного купола. Любопытно, что со временем аномалии исчезают и появляются в других местах. Исследователи уверены, что в 2019 году на склоне хребта Шеклтон разбилось НЛО. Оно и сейчас находится там, его край торчит на 13 метров надо льдами.

Треугольный космический корабль размером 40 на 40 метров был найден в точке 74°18’52.37″S 9°27’18.32″W. А корабль челночного типа длиной 45 метров был обнаружен в точке 74°47’54.86″S 110°33’38.27″W. Вы можете возразить, что в Антарктиде слишком много тарелочек, однако факт остаётся фактом: Антарктида действительно притягивает космические тела, входящие в земную атмосферу.

Ещё больше конспирологов волнуют огромные пирамиды — явно искусственного происхождения. Например, в точке 79°58’38.1″S 81°57’44.4″W можно увидеть огромную каменную пирамиду, освободившуюся ото льда, но есть и другие — более мелкие. И не только каменные, но и ледяные. Кто и зачем их возводит — ещё одна невыясненная загадка. Любопытно, что начиная с начала 1970-х годов и по сей день NASA постоянно мониторит Антарктиду, причём ведутся глубинные исследования континента. В печать просачиваются только нейтральные данные и нет никаких ответов на вопросы об НЛО и о присутствии на континенте иных форм жизни.

Любопытно, что владельцу скандального ресурса WikiLeaks Джулиану Ассанжу приписывают, что он буквально за несколько дней до начала преследования обещал опубликовать данные об инциденте с НЛО, который произошёл 10 июня 2004 года. Якобы в этот день ПВО США зафиксировала флотилию объектов, которые стартовали со дна моря у берегов Антарктиды. Несколько десятков НЛО направились в сторону побережья Мексики. Министерство обороны США привело в боевую готовность системы ПВО и подняло в воздух истребители. Однако НЛО, не долетев до суши, снова нырнули в океан.

Ассанж обещал предать огласке и случаи столкновения кораблей с неопознанными объектами. Чаще всего крушения судов происходили в момент старта НЛО из воды. Но, как вы понимаете, сенсация не состоялась. Ассанжа сначала обвинили в сексуальных домогательствах, но позже обвинения были сняты. Сейчас он под арестом, его обвиняют в нарушениях закона по 17 пунктам, в том числе во взломе компьютерных сетей Правительства США и в подстрекательстве к выдаче секретной информации. Возможно, США действительно есть что скрывать, в том числе и о тайнах Антарктиды.

Свежие комментарии