Взаимная помощь в современном обществе

Ходячие теории буржуазных экономистов утверждают, что община умерла в Западной Европе естественной смертью, так как общинное владение землею было найдено несовместимым с современными требованиями возделывания земли. Но истина заключается в том, что нигде деревенская община не исчезла по доброй воле; напротив, везде правящим классам потребовалось несколько столетий настойчивых и не всегда успешных усилий, с целью искоренить общину и конфисковать общинные земли - П.

Кропоткин

Глава VII. Взаимная помощь в современном обществе

Склонность людей ко взаимной помощи имеет такое отдалѐнное происхождение, и она так глубоко переплетена со всею прошлою эволюциею человеческого рода, что люди сохранили еѐ вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности истории. Эта склонность развилась, главным образом, в периоды мира и благосостояния; но даже тогда, когда на людей обрушивались величайшие бедствия,—когда целые страны бывали опустошены войнами, и целые населения их вымирали от нищеты, или стонали под ярмом тирании,—та же склонность, та же потребность продолжала существовать в деревнях и среди беднейших классов городского населения; она всѐ-таки скрепляла их и, в конце концов, она оказывала воздействие даже на то правящее, войнолюбивое и разоряющее меньшинство, которое относилось к этой потребности как к сантиментальному вздору. И всякий раз, когда человечеству приходилось выработать новую социальную организацию, приспособленную к новому фазису его развития, созидательный гений человека всегда черпал вдохновение и элементы для нового выступления на пути прогресса всѐ из той же самой, вечно живой, склонности ко взаимной помощи. Все новые экономические и социальные учреждения, поскольку они являлись созданием народных масс, все новые этические системы и новые религии,—все они происходят из того же самого источника; так что этический прогресс человеческого рода, если рассматривать его с широкой точки зрения, представляется постепенным распространением начал взаимной помощи, от первобытного рода к агломератам людей, всѐ более и более обширным, пока, наконец, эти начала не охватят всѐ человечество, без различия вер, и языков рас.

Пройдя период родового быта и следовавший за ним период деревенской общины, европейцы выработали в средние века новую форму организации, которая имела за себя большое преимущество: она допускала большой простор для личной инициативы, и в то же время в значительной мере отвечала потребности человека во взаимной поддержке. В средневековых городах была вызвана к жизни федерация деревенских общин, покрытая сетью гильдий и братств, и при помощи этой новой двойной формы союза были достигнуты огромные результаты в общем благосостоянии, в промышленности, в искусстве, науке и торговле. Мы рассмотрели эти результаты довольно подробно в двух предыдущих главах, и также сделали попытку объяснить, почему, к концу пятнадцатого века, средневековые республики,—окружѐнные владениями враждебных феодалов, неспособные освободить крестьян от крепостного ига и постепенно развращенные идеями римского цезаризма, —неизбежно должны были сделаться добычей растущих военных государств.

...В течение следующих трех столетий, государства, как на континенте, так и на Британских островах, систематически уничтожали все учреждения, в которых до того находило себе выражение стремление людей ко взаимной поддержке. Деревенские общины были лишены права мирских сходов, собственного суда и независимой администрации; принадлежавшие им земли были конфискованы. У гильдий были отняты их имущества и вольности, они были подчинены контролю государственных чиновников и отданы на произвол их прихотей и взяточничества. Города были лишены своих верховных прав, и самые источники их внутренней жизни: вече, выборный суд и выборная администрация, верховные права прихода и гильдии —все это было уничтожено. Государственный чиновник захватил в свои руки каждое звено того, что раньше составляло органическое целое. Благодаря этой роковой политике и порожденным ею войнам, целые, страны, прежде населенные и богатые, были опустошены; богатые и людные города превратились в незначительные местечки; даже самые дороги, соединявшие города между собою, стали непроходимыми. Промышленность, искусство, знание —пришли в упадок. Политическое образование, наука и право были подчинены идее государственной централизации. В университетах и с церковных кафедр стали учить, что учреждения, в которых люди привыкли воплощать до тех пор свою потребность во взаимной помощи, не могут быть терпимы в надлежаще организованном государстве; что государство и церковь одни могут представлять узы единения между его подданными; что федерализм и «партикуляризм» были врагами прогресса,—и что государство —единственный пристойный инициатор дальнейшего развития. В конце восемнадцатого века короли на континенте Европы, парламент в Англии и даже революционный конвент во Франции, хотя и находились в войне друг с другом, сходились в утверждении, что в пределах государства не должно быть никаких отдельных союзов между гражданами, кроме тех, которые установлены государством и подчинены ему; что для рабочих, осмеливавшихся вступать в «коалиции», единственное подходящее наказание —каторга и смерть.—«Не потерпим государства в государстве!» Только государство и государственная церковь должны заботиться об общих интересах; подданные же должны оставаться малосвязанными между собою кучками людей, не объединенных никакими особенными узами, и обязанных обращаться к государству, всякий раз, когда они имеют какую-нибудь общую потребность. Вплоть до половины девятнадцатого века эта теория и соответственная ей практика господствовали в Европе.

...Поглощение всех общественных отправлений государством неизбежно благоприятствовало развитию необузданного, узкого индивидуализма. По мере того, как обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, очевидно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу. В гильдии,—а в средние века все принадлежали к какой-нибудь гильдии или братству,—два «брата» обязаны были поочередно ухаживать за больным братом; теперь же достаточно дать своему соседу адрес ближайшего госпиталя для бедных. В варварском обществе присутствовать при драке двух людей, возникшей из-за личной ссоры, и при этом не позаботиться, чтобы драка не имела рокового исхода, значило, навлечь на себя обвинение в убийстве; но, согласно теперешней теории всеохраняющего государства, присутствующему при драке нет нужды вмешиваться,—на то имеется полиция. И в то время, как у дикарей,—например у готтентотов,—считалось бы неприличным приняться за еду, не прокричавши троекратно приглашения желающему присоединиться к трапезе, у нас почтенный гражданин ограничивается уплатою налога для бедных, предоставляя голодающим распорядиться, как им угодно. В результате, везде —в законе, в науке, в религии —торжествует теперь теория, гласящая, что люди могут и должны добиваться собственного счастья, не обращая никакого внимания на чужие нужды. Это стало религиею нашего времени, и люди, сомневающиеся в ней, считаются опасными утопистами. Наука громко провозглашает, что борьба каждого против всех составляет руководящее начало природы вообще, и человеческих обществ в частности. Именно этой борьбе биология приписывает прогрессивную эволюцию животного мира. История рассуждает таким же образом, а политикоэкономы, в своѐм наивном невежестве, рассматривают прогресс современной промышленности и механики, как «поразительные» результаты влияния того же начала. Самая религия церквей является религией индивидуализма, слегка смягчаемого более или менее милосердными отношениями к своим ближним —преимущественно по воскресеньям. «Практические» люди и теоретики, люди науки и религиозные проповедники, законоведы, и политические деятели, все согласны в одном, а именно, что индивидуализм, в его наиболее грубых проявлениях, можно, конечно, смягчать благотворительностью, но что он является единственным надѐжным основанием для поддержания общества и его дальнейшего прогресса.

...Казалось бы, поэтому, делом безнадѐжным —разыскивать институции и практические проявления начала взаимной помощи в современном обществе. Что могло уцелеть от них? И всѐ же, как только мы начинаем присматриваться, как живут миллионы человеческих существ, и изучаем их повседневные отношения, нас поражает, прежде всего, огромная роль, которую играют в человеческой жизни, даже в настоящее время, начала взаимной помощи и взаимной поддержки. Хотя вот уже триста или четыреста лет совершается, и в теории и в самой жизни, разрушение учреждений и обычаев взаимной помощи,—тем не менее сотни, миллионы людей продолжают жить при помощи этих учреждений и обычаев; они благоговейно поддерживают их там, где их удалось сохранить, и пытаются воссоздать их там, где они уничтожены. Мы переживаем, каждый из нас, в наших взаимных отношениях, моменты возмущения против модного, индивидуалистского символа веры наших дней, и поступки, при совершении которых люди руководятся своею склонностью к взаимной помощи, составляют такую огромную часть нашего повседневного обихода, что если бы возможно было внезапно положить им конец, то этим немедленно был бы прекращѐн весь дальнейший нравственный прогресс человечества. Человеческое общество, в таком случае, не могло бы даже продержаться дольше чем жизнь одного поколения. Факты этого порядка, в большинстве случаев оставленные без внимания социологами, но, тем не менее, имеющие первостепенное значение для жизни и дальнейшего подъѐма человечества, мы и рассмотрим теперь, начиная с существующих установлений взаимной поддержки, и переходя затем к таким актам взаимной помощи, которые исходят из личных или общественных симпатий.

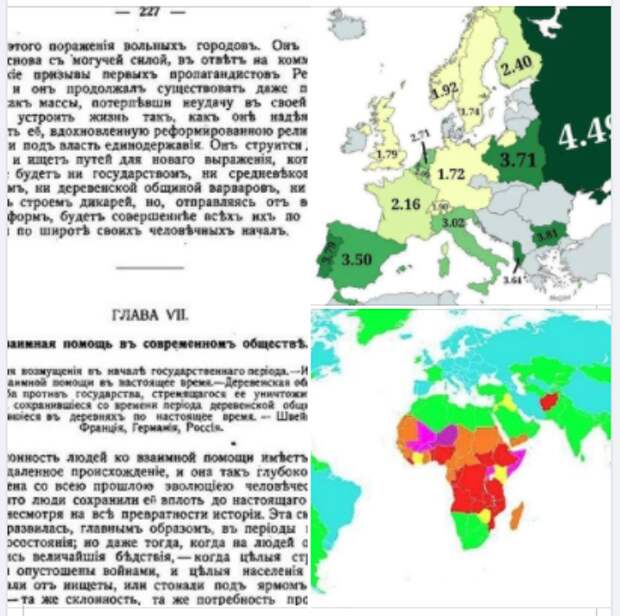

Окидывая широким взглядом современное устройство европейского общества, мы прежде всего поражаемся тем фактом, что, несмотря на все усилия покончить с деревенской общиной, эта форма единения людей продолжает существовать в обширных размерах, как видно будет из последующего, и что в настоящее время делаются многочисленные попытки, либо восстановить еѐ в том или ином виде, либо найти что-нибудь в замену еѐ. Ходячие теории буржуазных экономистов утверждают, что община умерла в Западной Европе естественной смертью, так как общинное владение землею было найдено несовместимым с современными требованиями возделывания земли. Но истина заключается в том, что нигде деревенская община не исчезла по доброй воле; напротив, везде правящим классам потребовалось несколько столетий настойчивых и не всегда успешных усилий, с целью искоренить общину и конфисковать общинные земли.Во Франции, уничтожение независимости деревенских общин и грабѐж принадлежащих им земель начались уже в шестнадцатом веке.

...То, что случилось во Франции, происходило повсюду в Западной и Средней Европе. Даже главные годы этого колоссального грабежа крестьянских земель везде совпадают. Для Англии единственное различие заключается в том, что грабеж совершался путем отдельных актов, а не путем общего закона,—словом, дело происходило с меньшею поспешностью чем во Франции, но зато с большей основательностью.

...В Германии, в Австрии и в Бельгии деревенская община была тоже разрушена государством.

...Короче говоря, разговоры об естественной смерти деревенских общин в силу экономических законов представляют такую же безобразную шутку, как если бы мы говорили об естественной смерти солдат, убитых на поле битвы. Фактическая сторона дела такова: деревенские общины прожили более тысячи лет, и в тех случаях, когда крестьяне не были разорены войнами и поборами, они постепенно улучшали методы культуры; но так как ценность земли возрастала, вследствие роста промышленности, и дворянство при государственной организации приобрело такую власть, какой оно никогда не имело при феодальной системе,—оно завладело лучшей частью общинных земель и приложило все усилия, чтобы разрушить общинные установления...

П.А. Кропоткин. Взаимная помощь как фактор эволюции. С.-Петербург: Товарищество «Знание», 1907

öäöäö

Линкоры типа "Айова": угроза длиною 80 лет

Осенью 1991 года в беседе с министром обороны США Р. Чейни султан Омана выразил готовность оплатить расходы на содержание двух линкоров класса “Айова” для обеспечения ими непрерывного боевого патрулирования в Персидском заливе в течение девяти месяцев в году.

“Из всего вашего флота только линкоры похожи на настоящее оружие”, — добавил султан Кабус бен Саид.

По-моему, лучший комплимент для плавучих крепостей, созданных из сплава стали и огня.

Действия линкоров впечатлили восточного владыку больше, чем все ракетные крейсеры и авианосцы, вместе взятые. Но подождите смеяться. Султан Кабус не был отсталым дикарём, ничего не понимающим в современном оружии. Он ценил не блеск начищенных пушек, а боевую устойчивость “Айов”. В то же время мощное ракетно-пушечное вооружение линкоров также представляло значение для прибрежных государств Персидского региона. По плотности огневого воздействия огонь линкора был равноценен авиакрыльям двух авианосцев.

В отличие от фрегата “Старк” и ему подобных жестянок, "Айова" могла выдержать атаку с применением любых средств, имеющихся на вооружении у Ирака и Ирана. Она отлично подходила для патрулирования в зоне непредсказуемой опасности, где неизвестно кто и непонятно зачем мог в любой момент обстрелять проходящий мимо корабль.

Неостановимая и неуничтожимая боевая платформа, словно дамоклов меч нависающая над неспокойными водами залива, которая могла заставить нервно озираться местных любителей бряцать оружием.

Единственное, чего не учел султан Кабус, так это затрат на содержание уникальных боевых кораблей. Они оказались заметно выше, чем у 155-метровой королевской яхты “Аль-Саид”.

Эффективность линкора “Айова” в современных условиях

Единственный тип высокозащищенных кораблей, кому посчастливилось пройти модернизацию и нести службу до середины 1990-х гг.

При этом из всех проектов тяжелых крейсеров и линкоров своей эпохи “Айова” наименее подходила для службы в современных условиях. Такова ирония судьбы.

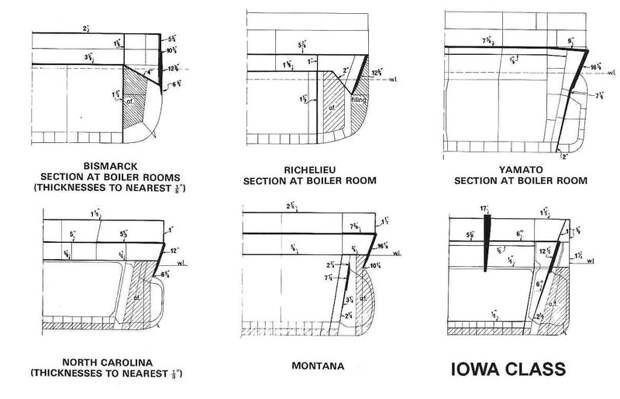

Линкоры этого типа имели внутренний бронепояс, который упрощал процесс их проектирования и постройки. Находящимся внутри броневым плитам не требовалось повторять плавные обводы корпуса, поэтому они имели вид обычных грубоватых металлоконструкций. Кроме того, сокращение ширины цитадели экономило тысячи тонн водоизмещения, которые использовались для повышения скоростных качеств и усиления состава вооружения линкора.

Что касается защищенности, то внутреннее расположение пояса никак не влияло на результаты попаданий крупнокалиберных бронебойных снарядов. Невероятно толстая по сегодняшним меркам обшивка (от 16 до 37 мм) оказалась слишком тонка, чтобы “содрать” бронебойный макаровский наконечник даже у 15-дюймовых боеприпасов.

Прошли десятилетия. Сменилась эпоха.

К моменту последней реактивации линкоров основным средством поражения на море стали фугасные или полубронебойные (фугасные с замедлением взрывателя) боевые части ракет. В таких условиях внутренний пояс стал создавать лишние проблемы и повышал уязвимость “Айовы”. Вне всяких сомнений, её 30-сантиметровый “панцирь” мог защитить все важные отсеки и боевые посты от взрыва ПКР. Но перед этим вонзившаяся в борт ракета могла “разворотить” мягкую обшивку на площади в десятки кв. метров.

Незначительная проблема в масштабах линкора, никак не влияющая на боевые возможностей. Однако все равно неприятно.

Повторюсь, здесь нигде не говорится о бесполезности защиты. Защищенность “Айовы” была феноменальной: линкор мог выдержать любые попадания, смертельные для современных кораблей. И все же его компоновка и схема установки защиты не отвечали требованиям времени. В идеале элементы брони должны располагаться снаружи, в виде внешней обшивки борта.

“Айова” создавалась для боев с такими же плавучими крепостями, в которых фугасами никто не стрелял. Если кто-то вспомнит уроки Цусимы и ужасные снаряды с шимозой, то там, в силу ряда причин, сложилась трагическая ситуация. Если корабль позволит расстреливать себя на протяжении долгих часов, то никакая защита ему не поможет.

Что касается американских линкоров эпохи ВМВ, то все инновационные подходы имели вполне очевидный результат. Изучив преимущества и недостатки внутреннего пояса на “Айовах” и “Саут Дакотах”, американцы при создании следующего поколения линкоров (“Монтана”) вернулись к традиционной схеме установки поясной брони.

Внутренний пояс — не единственная проблема, снижавшая боевую устойчивость “Айовы”. Немалую роль играло неудачное размещение ракетного боезапаса. Конструкторы сделали все возможное, пытаясь разместить среди артиллерийских башен 32 крылатые ракеты “Томагавк”.

Ракеты установили на верхней палубе в защищенных установках MK.143, имевших массу 26 тонн (по 4 ракеты в каждой) — предшественницах отечественного комплекса Club-K (“Калибры”, скрытно размещенные в контейнерах).

Слово “защищенные” не должно вводить в заблуждение: на фотография заметно, что толщина бронированных крышек MK.143 не превышала 20-30 мм. Противоосколочная защита.

На виде сверху хорошо видно расположение контейнеров с "Томагавками"

Что касается противокорабельных “Гарпунов” (4Х4), то они вообще стояли открыто на ферменных направляющих, тускло блестя своими пластиковыми корпусами.

Боекомплект — один из самых опасных элементов, требующий максимальных мер безопасности, вдруг оказался на верхней палубе, безо всякой защиты. Такова цена “умеренной” модернизации корабля прошедшей эпохи, который пытались привести к соответствию современным условиям.

* * *

Совместные действия кораблей, принадлежащих разным эпохам, вызывали определенные затруднения. Приёмистые газовые турбины могли за четверть часа выйти из “холодного” состояния на режим максимальной мощности. В отличие от современных боевых кораблей, “Айовам” требовалось значительно большее время на разведение паров.

Когда же линкор выходил в море, от него стоило держаться подальше. И это касалось не только противников.

В отличие от крейсеров с управляемым ракетным оружием, “Айовы” создавались для яростных артиллерийских дуэлей, в которых скорость и маневр решали все. Командование ВМС было вынуждено издать инструкцию, напоминающие морякам, что внешнее впечатление ошибочно. Толстобокий монстр превосходит по маневренности любой современный корабль. Еще во времена Второй мировой было отмечено, что тактический диаметр циркуляции “Айовы” (740 метров) был меньше, чем у эсминца типа “Флетчер”.

Скоростные качества “Айов” всегда вызывали споры. Стремясь продлить ресурс механизмов, янки никогда не выводили ГЭУ на полную мощность. Достигнутое на практике значение (221 тыс. л.с. — солидный результат, в 1,5 раза больше, чем у атомного “Орлана”) соответствовало 87% от установленной мощности силовой установки линкора. В форсажном режиме и при наличии четверти миллиона “лошадей” на валах винтов, “Айова”, по расчетам, могла развивать до 35 узлов.

Теория в данном случае недалека от практики. Специфические обводы “бутылочной” формы и слишком большая, даже по меркам линкоров, длина корпуса (270 метров), вызванная установкой второго эшелона ГЭУ (при этом, сами отсеки силовой установки занимали 100 метров длины), эти наглядные факты свидетельствуют, что заявления о “быстроходном линкоре” — не пустой звук.

Кроме того, “Айова” была самой динамичной из всех кораблей её класса. По данным ВМС, время набора скорости с 15 до 27 узлов для формации из линкоров “Норт Кэролайн” и “Саут Дакота” составляло 19 минут. “Айова” благодаря большей удельной мощности разгонялась значительно быстрее всех её американских, европейских и японских ровесников (с 15 до 27 уз. — 7 минут).

* * *

Линкоры были оптимизированы под требования и задачи своего времени и в современных условиях смотрелись явным анахронизмом.

Как и все американские линкоры, “Айовы” были лишены гидроакустической станции и противолодочного оружия (задачи ПЛО, традиционно, возлагались на эсминцы эскорта).

Несмотря на модернизацию, система противовоздушной обороны оставалась на уровне 1940-х годов. Все планы со снятием одной из башен главного калибра, с установкой на её месте полусотни ракетных шахт и радаров системы “Иджис” так и остались мечтами. Дешевле было построить новый линкор.

Конструкторы обошлись полумерами.

Наличие четырёх “Фаланксов” и переносных ЗРК “Стингер” слабо помогало в борьбе с современными средствами воздушного нападения. Линкор не имел возможности перехватить носители или хотя бы затруднить им выход в атаку. Задачи ПВО были целиком возложены на ракетные крейсеры и эсминцы эскорта.

Тем не менее, общий результат оказался в пользу линкоров.

Совокупность боевых качеств (недостижимая для современных кораблей боевая устойчивость, ракетно-артиллерийское вооружение и статус крупных кораблей 1-го ранга) сделали “Айову” достойной модернизации и продления сроков её службы. При этом службы не в роли блокшива или плавказармы. Ярчайшие звезды первой величины, линкоры были выбраны на роль флагманов боевых групп.

50 лет в первых рядах — какой корабль в истории демонстрировал подобный результат? При том ни у кого не появлялось мыслей, что это вынужденное, “показушное” решение, идущее от невозможности заменить ветерана новым кораблем.

Как и полвека назад, линкоры оставались центром боевой устойчивости соединений. Появление бессмертных воинов в той или иной части света не оставалось незамеченным в дипломатических и военных кругах. Все понимали, что в случае начала боевых действий, придется отвлекать значительные ресурсы для противодействия подобному кораблю.

“Поставьте Иджис-крейсер в кильватер линкора — и вы пройдете везде, куда захотите”.

(Главком ВМС США адмирал К. Торст на церемонии реактивации линкора “Висконсин”, октябрь 1988 г.)

(Главком ВМС США адмирал К. Торст на церемонии реактивации линкора “Висконсин”, октябрь 1988 г.)

Один из главных вопросов связан с возможностью очередной реактивации линкоров в ближайшем будущем. Ответ зависит от двух параметров:

а) концепции применения ВМС;

б) оценки текущего состояния линкоров, возраст которых приближается к 80 годам.

Очевидные преимущества артиллерии при решении определенного круга задач (реакция и оперативность, дешевизна выстрелов, невосприимчивость к средствам ПВО и РЭБ), а также регулярных жалоб морских пехотинцев на отсутствие достойной огневой поддержки, различные эксперименты с дальнобойными снарядами, “Замволтами” и т.п. дают понимание того, что на флоте имеется потребность в корабельной артиллерии большого калибра.

Что касается технического состояния, то пациенты находятся в глубокой коме, и выяснить какие-либо подробности невозможно.

Головная “Айова” была выведена в резерв в 1990 году в связи с инцидентом на борту (взрыв в башне ГК, гибель 47 человек). Не восстанавливалась.

Отметившийся наиболее продолжительной службой “Нью-Джерси” (21 год в действующем составе флота) был выведен в резерв в феврале 1991 года, в связи с износом механизмов и изменениями на мировой политической арене.

Два наиболее совершенных линкора (“Миссури” и “Висконсин”) должны были продолжить службу и даже приняли участие в операции “Буря в пустыне”. Однако сокращение военно-морских сил, вызванное распадом СССР, привело к отказу от планов по продолжению эксплуатации бэттлшипов. Последним боевой состав покинул “Миссури” в 1992 году.

Корабли некоторое время находились в отстое, на хранении, один за другим превращаясь в плавучие музеи. Рекордсменом стал “Висконсин”, единственный в мире линкор, остававшийся в “холодном резерве” до 2006 года.

Известно, что ни один из них не смог покинуть стоянку резервного флота своим ходом. С другой стороны, четыре линкора типа “Айова” пребывают в гораздо лучшем состоянии, чем другие музейные корабли. К примеру, находящаяся на вечной стоянке линкор “Алабама” (типа “Саут Дакота”) вообще не имеет гребных винтов.

Линкоры периодически проходят докование и ремонт. В хорошем техническом состоянии ЛК “Миссури” можно было убедиться во время его постановки в док в 2009 год, на зависть многим современным кораблям. Тем не менее, очевидцы утверждают, что возраст и ржавчина все же дают о себе знать: в подводной части корпуса были заметны открывшиеся течи.

Репортаж из сухого дока, во время планового ремонта "Миссури"

По моему мнению, вероятность очередной (какой по счету?) реактивации линкоров ничтожно мала. Эпоха “Айовы” осталась в прошлом; её конструкция и оружие не отвечают вызовам нового времени.

Что касается “захватывающей красоты” и “величественного облика”, которыми восторгаются моделисты, то в реальности линкор производит обескураживающее впечатление. Подобно айсбергу, большая часть его корпуса скрыта под водой.

На кормовых и курсовых углах конструкция выглядит совершенно диким образом — экстремальная красота на любителя “больших форм”. В бортовой проекции — низкобортная приземистая шаланда невзрачного цвета, без каких-либо архитектурных изысков.

В сравнении с ним любой современный крейсер или ракетный эсминец кажется гораздо более крупным и солидным кораблем. Линкор просто теряется на фоне их высоченных бортов. И это, кстати, было одной из проблем при реактивации бэттлшипов.

В силу её размеров мореходность “Айовы” была неплохой: она была устойчивой артиллерийской платформой и могла выдержать любой шторм. Но современных моряков приводили в шок и недоумение забрызгиваемость и заливаемость носовой оконечности. Реликтовый мастодонт не всходил на волну, как принято у современных кораблей, а просто разрубал её, обрушивая на свою низкую палубу нескончаемые потоки воды.

Единственным линкором, который в значительной мере был лишен этого недостатка, был английский “Вэнгард”. Его создатели сняли абсурдное ограничение на высоту носовой оконечности, связанное с обеспечением стрельбы прямо по курсу при малом угле возвышения стволов.

Впрочем, все это детали. Суть истории с исключительным по продолжительности сроком службы линкоров типа “Айова” — это потребность ВМС в современных высокозащищенных кораблях.

Фрегат и линкор при 14-кратной разнице в их водоизмещении

Свежие комментарии