Неизвестный кратер в Сахаре - откуда в пустыне возникла гигантская воронка

Спутниковая система навигации предоставила человечеству множество возможностей. Помимо актуальных карт, люди могут наблюдать за удаленными уголками нашей планеты, не выходя из дома. Следить за состоянием Земли со спутников могут не только специалисты, картографы, ученые, но и те, для кого поиск новой информации является своеобразным хобби. Так, когда-то были обнаружены необъяснимые объекты в Антарктиде, «красочные танцы планктона», движения шельфов и ледников. Ученые могут отслеживать по картам качество озонового слоя, циклы растительности на материках, таяние льдов, пожары, формирование облаков, туч и циклонов. Последней находкой при анализе спутниковых снимков стал очередной гигантский кратер в Сахаре...Как обнаружили новую воронку

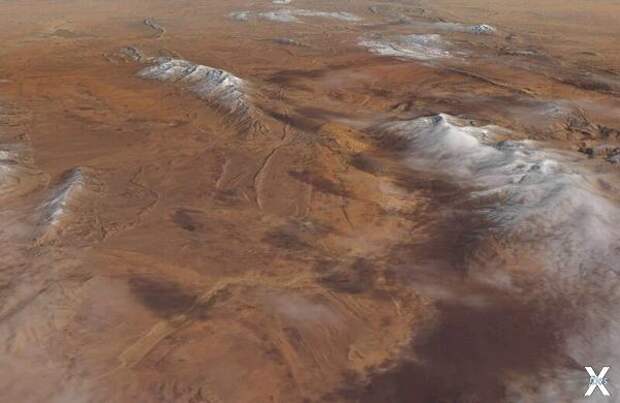

Во время ежегодного анализа снимков Земли, полученных со спутника, астрофизики наткнулись на странное топографическое образование. На востоке Сахары, на территории Египта зияла воронка, по внешним признакам похожая на кратер. Объект идентифицировали как кратер, возникший во время падения на Землю астероида, и назвали его «Эль Бахр».

Параметры египетского кратера

По спектральным и топографическим характеристикам «Эль Бахр» является ударным кратером. Он имеет чашеобразную форму. Края углубления окружены насыпным валом. Диаметр воронки составляет 327 метров и практически не меняется при соосных измерениях. Площадь объекта по-настоящему впечатляет. Вместе с дном и стенами чаши она составляет 84 000 м2.

Изучение находки

По снимкам из космоса сложно определить причину образования данной геологической аномалии. Поэтому специалисты Центра космических наук совместно с учеными Каирского университета в ближайшее время отправятся в пустыню для исследования окрестностей воронки и самого кратера.

Члены исследовательской группы надеются найти остатки космического тела или характерные для астероида частицы минералов. Кроме того, с помощью сопоставления ширины и глубины, можно точно определить, что оставило следы: вулканическая активность или астероид. Так как отношение глубины чаши к диаметру вертикально падающего небесного тела близко к 0,33, у кратеров вулканического происхождения этот показатель близок к 0,4.

Ученые подозревают, что итоги экспедиции будут такими же, как в 2010 году, когда они исследовали еще один египетский кратер «Камил». Он был намного меньше, но тогда удалось извлечь 800 кг железных осколков метеорита, диаметр которого, по всей видимости, составлял около 1,5 метров.

Скорее всего, в ходе этой экспедиции материала будет намного больше, потому что в Сахаре до настоящего времени не зафиксировано движений литосферных плит, чего не скажешь о юге континента. Не исключено, что ученые вновь столкнулись с космическим телом, которое позволит узнать о Вселенной еще больше.

Таинственная империя хунну

Великие кочевники, как называют хунну, первыми обжили монгольские степи в предгорьях Гоби, превратив их в подмостки всемирной истории. На рубеже старой и новой эры эта местность была одним из центров мировой цивилизации. Особым образом они впитали в себя культуру разных народов. И потому, изучая историю хунну, можно познать историю других народов, населявших древнюю ойкумену.

Но вот парадокс: историки по сей день практически ничего не знают о том, откуда пришли хунну, как они выглядели, на каком наречии говорили. А еще непонятно, почему закатилась их империя. Более или менее достоверно известно лишь то, что племена хунну объединились на рубеже III и II веков до нашей эры, а история их империи прослеживается где-то до конца I века нового времени. О них было известно главным образом из китайских хроник — своим соседям хунну доставляли много беспокойства. Но можно ли полностью доверять письменным источникам? Поскольку других свидетельств просто нет, на первый план выступает археология.

Вид на долину реки Суцзуктэ

В южных отрогах Хэнтэйского хребта, примерно в сотне километров к северу от Улан-Батора, в местах сколь красивых, столь и суровых, затерялись три поросшие лесом пади. В них, на высоте около 1 500 метров, спят курганы древней цивилизации хунну. Их нашли случайно в 1912 году. Один из техников российско-монгольского золотопромышленного общества «Монголор» производил разведку золота в горах Ноин-Ула, в долинах рек Суцзуктэ и Дзурумтэ и наткнулся на странного вида каменные насыпи с глубокими воронками по центру. Он заложил шурф, и на глубине ему начали попадаться обломки меди, железа, дерева, глины. Затем геологоразведчик и вовсе наткнулся на деревянный настил, оказавшийся потолком какого-то сдавленного тяжестью земляной насыпи сооружения.

Панорама долины Суцзуктэ в горах Ноин-Ула

При дальнейших раскопках из-под земли были извлечены глиняные сосуды, женские украшения, остатки одежды. Лишь спустя 11 лет до курганов добралась первая научная экспедиция под руководством известного исследователя Центральной Азии Петра Козлова. Всего насчитали 212 больших и маленьких курганов. Экспедиция Козлова раскопала шесть из них, и найденные в них вещи, доставленные с согласия монгольских властей в Петроград, произвели настоящую сенсацию. Среди ценностей, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, — войлочный ковер со сценами борьбы животных (нападение дракона на яка, грифона — на оленя), гобелен «Всадники», серебряные бляхи с изображением яков и оленя, деревянные лакированные чашечки с надписями, благодаря которым, собственно, и удалось произвести точную дату захоронения — первое десятилетие нашей эры. Это было время расцвета империи хунну.

Фрагмент лаковой чашки

Спустя 80 лет с момента завершения экспедиции Козлова, совместная экспедиция Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и Института археологии Академии наук Монголии возобновила масштабные археологические раскопки на курганах в Ноин-Ула, продолжавшиеся семь лет. Их результат превзошел все ожидания: в царских погребениях I века нашей эры были найдены несколько сотен предметов искусства и быта, принадлежавших хунну — воинственному народу, имя которого в древности произносили с ужасом и восхищением.

Район Ноин-Ула снова удивил весь мир. Раскопанные курганы колоссальны — их глубина доходит до 18 метров. Для сравнения: глубина залегания станции московского метро «Ленинский проспект» — 16 метров. По структуре курган — это перевернутая пятиступенчатая пирамида. Означает ли это, что авторы сооружения знали толк в архитектуре крупных форм? Вот что думает руководитель экспедиции доктор исторических наук, профессор Наталья Полосьмак:

Безусловно, это очень четкое и мощное архитектурное сооружение. Чтобы яма не осела на такой глубине, требовался точный расчет. Он был не под силу кочевникам, которые не имели дела с землей и никогда не занимались такими вещами. Их жилище — юрта. Скорее всего, эти сооружения создавали для хунну китайские пленные или перебежчики, так как конструкция полностью соответствует тому, что можно увидеть в Китае того же периода. Соседи-китайцы делали похожие погребальные сооружения, только более совершенные и более пышные.

Наземная конструкция кургана 22, Ноин-Ула

На возведение усыпальницы могло уходить примерно до полугода. Пирамидальная форма объясняется просто — уступами копать удобнее. Около 10 метров вниз идут ступени и еще, примерно на 8 метров, уходит длинная прямая шахта. На дне ее мостили деревянный пол и возводили опять же из дерева двойной склеп, пол которого устилался коврами, а стены драпировались тканями. Внутрь ставился саркофаг с телом покойного, а вокруг укладывалось то, что составляло его богатство.

Согласно китайским источникам, уже в начале эпохи Чжоу (1027 год до нашей эры) существовали правила, по которым простых смертных должны были хоронить в равнинных местах, знатных — на холмах, а императоров — на вершинах гор. Если следовать этой логике, которая для хунну во многом являлась образцом для подражания, то в Ноин-Ула были похоронены их знатные представители. Собственно, Ноин-Ула на монгольском языке означает Княжьи горы.

В древнем мире огромное значение придавалось выбору места для могилы. Считалось, что это оказывает решающее влияние как на загробную жизнь покойного, так и на благосостояние его живых потомков. В то же время, курганы не должны были сильно выделяться на рельефе. Изначально над ними не было характерной высокой насыпи, поверху шла лишь каменная ограда с входом. По китайским меркам хуннские курганы не были большими. Размеры насыпей строго нормировались законами империи Хань в соответствии со степенью знатности человека. Насыпи высотой более четырех чжан (12,8 метра) могли иметь только члены императорской фамилии. Люди, принадлежавшие к рангу лехоу (высшая знать), рассчитывали на насыпь до 12,8 метра, а обычные сановники — не более 1,5 чжан (4,8 метра).

Но хунну поступали по-другому: строили курганы, которые уходили на колоссальную глубину. К тому же, если для китайского императора строительство погребального сооружения начиналось вскоре после его вступления на престол, то для знатных хунну, скорее всего, могилу начинали готовить только после смерти, а это занимало несколько месяцев. Остается загадкой, что в это время происходило с останками умершего. Вероятно, тело человека мумифицировали или сохраняли каким-то иным способом, но где же эти останки?

Поразительно, но ни в одном из раскопанных элитных курганов археологами фактически вообще не найдено человеческих останков. Редкие исключения — несколько разрозненных костей, зубы, но никогда — череп или полный скелет. И еще находят заплетенные косы. Есть предположение, что они могли быть заменой человеческих жертвоприношений при совершении похорон. Однако пока это предположение ничем не подтверждается. Как правило, саркофаг всегда вдребезги разбит, оттуда извлечен погребенный. Зато все, что вокруг, сохранилось в целости. Среди найденного на большой глубине, в месиве из светло-синей вязкой глины, — настоящие сокровища прошлого: колесницы, серебряные бляхи с изображением животных, образцы шелковых и шерстяных тканей с вышивками и аппликациями, предметы конской упряжи, лаковые изделия, фрагменты одежды.

Фрагмент вышитой шерстяной завесы из 31-го кургана

Как предполагают археологи, полотно было изготовлено либо в Сирии, либо в Палестине, вышито в северо-западной Индии, а оказалось в результате в Монголии. На полотне, скорее всего, изображен сюжет шествия зороастрийцев к алтарю.

У всех найденных курганов по центру видна огромная воронка. Как выяснили ученые, захоронения были разграблены еще в древности врагами хунну. Копатели прорубали узкий ход, чтобы добраться непосредственно до саркофага. Цель была не столько разграбить захоронение, сколько вытащить труп и осквернить могилу заклятого врага. В китайских источниках есть письменные свидетельства, что в 78 году до нашей эры на эти земли пришли представители кочевой протомонгольской народности ухуань и разграбили могилы хуннских правителей — шаньюев, отомстив им таким образом за ранее причиненные обиды. Но указана дата более древняя, чем та, к которой относятся исследованные курганы под Улан-Батором. Вероятно, грабили их даже в то время, когда хунну были в полной силе и власти.

Двести пятьдесят лет стояли хунну на границе с Китаем и все это время не давали соседям покоя. Китайцы не жалели богатых даров, только чтобы жить с хунну в относительном мире. Это было обманчивое спокойствие, да и китайцы не были такими уж простаками, рассчитывая, что время расставит все на свои места. Высокопоставленный китайский чиновник писал о хунну своему императору:

Привлечем, притянем к себе их уши, привлечем их глаза, привлечем их желудки, и они окажутся в четырех отношениях привлечены. А еще мы привлечем к себе их сердца. Так разве же мы не подчиним варваров-ху, не принудим их упасть?

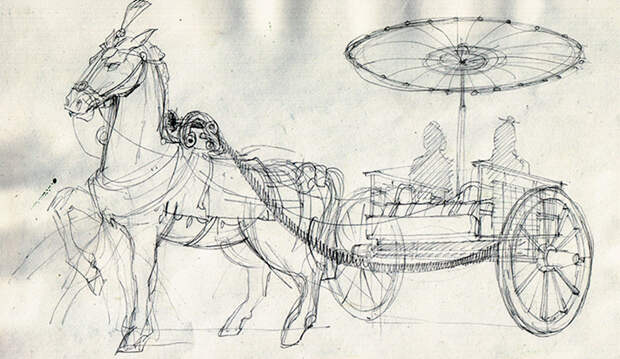

Эта тактика именовалась политикой пяти приманок. В качестве первой приманки рекомендовалось предоставить главам кланов хунну вместе с другими предметами роскоши пять отделанных серебром колесниц. В одном из ноин-улинских курганов археологи обнаружили колесницу, которая была туда помещена полностью, только колеса были сняты и уложены плашмя. Все деревянные части колесницы лакированные, а бронзовые детали — позолоченные. Найден даже зонт, который размещался над головой наездника. Его украшали алые шелковые ленты, привязанные на каждую шестую спицу. Впрочем, археологи полагают, что колесницы, найденные в хуннских погребениях, могли быть не только даром дальновидных и расчетливых китайцев, но и военной добычей, количество которой всегда намного превышало дары и подношения.

Почти полностью сохранившаяся колесница

Как бы то ни было, но присутствие в кургане колесницы — это свидетельство высокого статуса погребенного. Если здесь был похоронен и не сам шаньюй, то кто-то очень близкий к нему, может быть, его жена. Так, например, по анализу зубов, найденных в одном из курганов, удалось сделать заключение о том, что они принадлежали молодой женщине, чей антропологический тип близок к современному населению Азербайджана, Дагестана и Западной Индии.

Реконструкция колесницы. Художник В.В. Ковторов

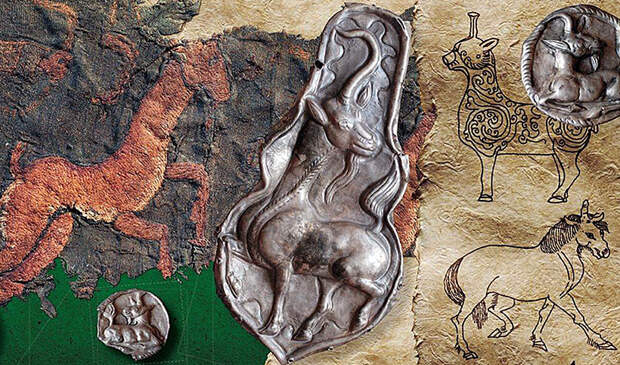

А еще в курганах найдены детали богатой конской упряжи. На множестве серебряных блях, изготовленных, по всей видимости, в Китае, встречаются рельефные изображения драконов и единорогов. Истоки мифического образа последнего, вероятно, для всех народов общие, но у китайского своя жизнь и легенда, не похожая на европейскую.

Наталья Полосьмак пояснила:

Китайский единорог называется цилинь. Иногда это название трактуется как сочетание двух слов: «ци» — самец, «линь» — самка. На серебряных пластинах из курганов изображен зверь с головой козла и хвостом быка. Бросаются в глаза неестественно вытянутые шеи животных и рог, расположенный ровно по центру черепа и выглядящий, как странный загнутый назад крючок. В китайской мифологии единорог — главный из всех зверей. В отличие от европейского — это исключительно мирное, благородное животное, его неострый рог не может причинить никакого вреда. Рог символизирует единство государства либо единовластие государя. Возможно, подобно фениксу, дракону и тигру единорог почитался и как тотемное животное.

Вероятно, в китайские изображения единорогов хунну вкладывали свой смысл. В скотоводческих обществах рога к тому же наделялись различными сакральными свойствами, в том числе и свойствами оберега.

Серебряная бляха с изображением единорога и ее оборотная сторона

Исследуя царские курганы хунну, археологи столкнулись с тем, что все богатое содержимое погребений заимствовано у других народов и культур. Могилы знатных хунну заполнены вещами, сделанными главным образом в ханьском Китае, или поступавшими по Великому шелковому пути из западных стран — Парфии и Бактрии. Например, одними из удивительных находок в ноин-улинских курганах были серебряные бляхи с античными сюжетами — настоящие произведения искусства, отличающиеся высоким уровнем исполнения. Источник их происхождения — Древний Рим. После завоевания и разграбления греческих городов среди знатных римлян возникло поголовное увлечение античным серебром: его коллекционировали и копировали, им дорожили.

Серебряные бляхи – украшение конской упряжи

Причину появления шедевров такого уровня в могиле хунну вряд ли можно объяснить торговлей и обменом. Ученые утверждают, что имеются письменные и археологические доказательства факта существования непосредственных контактов между хунну и римлянами. Римские легионеры сражались на стороне хунну во время битвы с китайцами на реке Талас в 36 году до нашей эры. Эта история связана с неудавшимся военным походом римского консула Марка Лициния Красса в Парфию, где в битве при Каррах римляне потерпели сокрушительное поражение от парфян. Красс, согласно одной из версий, был жестоко казнен, а часть его легионеров попала в плен. Их дальнейшая судьба была связана со среднеазиатским регионом. Возможно, одна из серебряных блях, найденных в курганах, была собственностью Красса, известного своим богатством.

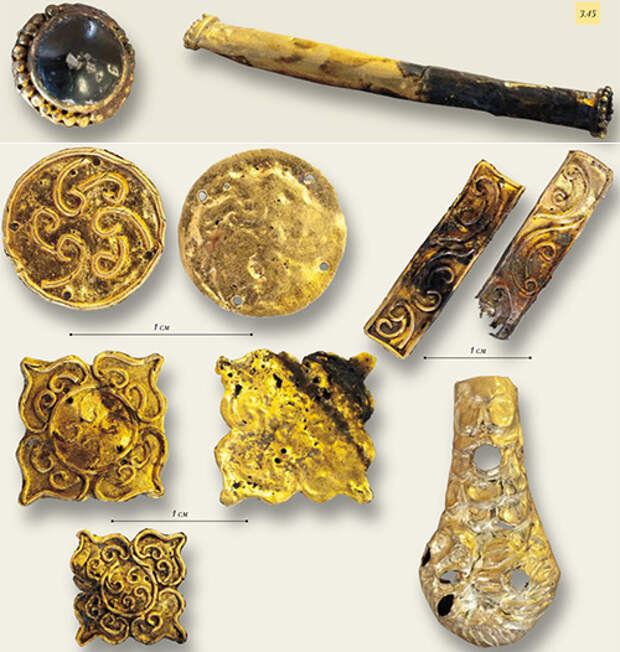

Нефритовые изделия, обломок изделия из халцедона и подвеска из агата

О хунну до сей поры бытуют представления как о грубых варварах. Но находки из могильников демонстрируют высокую степень приобщенности их к достижениям мировой цивилизации. Разумеется, многие элементы культуры были заимствованы из наиболее передовых цивилизаций того времени, однако они не только адаптировали их, сделав частью своей идеологии и быта, но и обогатили неповторимым колоритом. Кроме того, именно они вовлекли в цивилизационный водоворот своих северных соседей — население Горного Алтая и Южной Сибири.

В конечном итоге, спустя столетия это привело к так называемому Великому переселению народов, перекроившему политическую и этническую карту Европы. Но происходило это уже без хунну. Осколки некогда могущественного государства, перед которым трепетали китайские императоры и римские цезари, разлетелись к тому времени в разные стороны. У историков есть версия, что на смену хунну пришли «грядущие гунны, что тучей нависли над миром».

Золотые украшения одежды

Евгений Кычанов, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН, доктор исторических наук, профессор, отмечает:

Есть разные версии относительно того, к какому этносу могли изначально относиться хунну. Кто-то причисляет их к тюркам, кто-то к монголам или самодийцам. Ясности в этом вопросе нет, как нет ее и в плане того, имелось ли у хунну свое государство. Я, например, считаю, что их империя обладала всеми признаками полноценного государства, хотя кто-то из моих коллег назовет их дикими варварами и оголтелыми кочевниками. Также я уверен, что знаменитые гунны и есть хунну, или, как их еще называли, сюнну. Это одни и те же люди, просто по-разному трактуется их древнекитайское название.

Николай Крадин, доктор исторических наук, профессор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН считает, что существует несколько гипотез, объясняющих причины гибели хуннской державы. Например, кризис был обусловлен постепенным обособлением в империи двух групп: кочевников на севере и полукочевников и поселенцев в маргинальных зонах на юге. Со временем интересы этих групп разошлись и южане сконцентрировали в своих руках доходы от «подарков» китайского правительства и торговли.

Возможно, разделение державы было вызвано борьбой «военной» антикитайской и «придворной» прокитайской партий. Упадок хунну могли вызвать демографические причины: в частности, усиление конфликтов за ограниченные ресурсы между представителями кланов сильно разросшейся кочевой аристократии. Может быть, общее ослабление хунну связано с ухудшением экологической обстановки в регионе. Возможно, эти версии дополняют друг друга. Не исключено также, что были и другие причины — например, потеря шаньюем своей благодати вследствие нескольких засух подряд.

«Когда кавалеристы пошли лавиной — черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят — а конь, когда летит, он такую силу имеет! — и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов — это было как в страшном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами наперевес, рядом с танками шли — и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали пушки и бежали…», — вспоминает свидетель атаки санинструктор Зинаида Корж.

2 августа 1942 года возле станицы Кущевской казаки 13-й Кубанской дивизии атаковали вражеские позиции, на которых имелась артиллерия, танки и минометы. Конная лава шла шириной от полутора до двух километров. При этом немцы слишком поздно открыли огонь и не смогли остановить всадников. Противнику не помогла даже авиация. К тому времени, как она появилась, казаки уже вступили в ближний бой и смешались с немцами. Летчики пытались напугать казачьих лошадей, летая над землей, но не добились успеха.

Кавалеристы смогли не только прорвать немецкую оборону, но и уничтожили гранатами и бутылками с зажигательной смесью несколько танков.

Один из участников атаки Ефим Мостовой впоследствии рассказывал, что вид атакующей конной лавы на время парализовал гитлеровцев, и это позволило сократить расстояние. Он вспоминал «лучшего рубаку» Соколова, который «винтом вворачивался в гущу гитлеровцев». Соколов, по рассказам сослуживцев, тогда срубил два десятка врагов, но сам попал под немецкую пулю. Еще Ефиму Мостовому запомнилась 17-летняя казачка Ксения Кулибаба, которая тоже участвовала в бою и, отпустив поводья, на скаку стреляла из ППШ.

«А потом я увидел своего фашиста. Они же даже не окапывались, так, залегли в бурьяне. Мой заслонил для меня все, я отчетливо увидел его каску, серые глаза, он щурился, наверное, солнце мешало, мы же неслись со стороны солнца. И без звука забился в его руках, как в падучей, автомат. И он не попал. И тут я достал его, как раз под каску, как учили... А потом уже работали инстинкты. Мир то включался, то выключался… Крови на нас было много. И на лошадях наших. Долго мылись», — вспоминал казак.

По рассказу некоторых очевидцев, неожиданному нападению способствовал удачный рельеф местности и густая растительность, которые скрыли подготовку к атаке. А попытке немцев контратаковать с помощью танков помешали пушки противотанкового истребительного дивизиона. Также есть свидетельства того, что атаку казаков тоже поддерживали танки.

Точных данным о потерях сторон нет. Так, например, потери немцев в разных источниках оцениваются в слишком большом диапазоне — от 400 до 5000 человек. Также упоминаются потерянные противником минометы и орудия и до трех сотен пленных.

Как бы то ни было, конная казачья лава произвела на немцев неизгладимое впечатление. Об этом, в частности, свидетельствует дневник, найденный у одного из убитых гитлеровцев. «Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться…», — написал он пророческие слова.

=0=0=

Американец с британцем пришли в Россию пешком!

Даром Госдепартамент США призывает своих сограждан быть осмотрительными и по возможности воздерживаться от путешествий в Россию, дабы не стать жертвами террористов. Тяга американцев к России настолько неудержима, что они готовы идти сюда хоть пешком.

Так гражданин Америки с русским именем Дмитрий Киффер, прихватив за компанию британца Карла Бушби и «Кольт Магнум» 44 калибра, из штата Аляска инкогнито пришагал к нам на Чукотку. Регион, в принципе, выбран очень удачно – в отличие от неспокойной Чечни угроза теракта ничтожно мала, а от медведей спасет верный спутник. Имеется в виду «кольт».

Оказавшись задержанным чукотскими народными дружинниками-добровольцами за нарушение российской границы, американский гражданин долго недоумевал. Ведь они с товарищем - добропорядочные путешественники, совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию, и планировали выйти прямо к погранпункту, чтобы сделать необходимые отметки.

Однако оказалось, что от поселка Проведения путешественников унесло буквально ветром. По словам господина Киффера, «видимо, подвижка льда на Беринговом проливе» и неблагоприятная погода изменили курс».

Таким образом, несмотря на то, что кроме «кольта» в арсенале незадачливых путешественников были средства спутниковой связи, навигатор глобальной системы позиционирования GPS (погрешность максимум полметра) и подробная топографическая карта на английском языке, «унесло» их от пограничного поселка как минимум километров на 100.

Сейчас господа Киффер и Бушби «живы-здоровы», наслаждаются сервисом гостиницы чукотского поселка Лаврентия, дружат с оленеводами, каждый день общаются с Генеральным консульством США во Владивостоке. В разговорах с соотечественниками они рапортуют о хорошем самочувствии, охрана к ним не приставлена, и они свободно перемещаются по поселку.

Теперь путешественники ожидают суда. Именно он должен решить их дальнейшую судьбу и дальнейшие маршруты. Пока дата суда еще не определена, но может быть названа в ближайшее время, сообщает ИНТЕРФАКС. В минувшую среду пресс-секретарь Северо-восточного пограничного управления ФСБ РФ Андрей Орлов сообщил, что разбирательство по делу заблудившихся в пограничной зоне иностранцев завершится через два дня.

Вполне возможно, что уже в ближайшее время иностранным поданным придется попрощаться с новыми чукотскими товарищами и отправиться не на туманный Альбион, а восвояси. Правда, теперь сотрудники правоохранительных органов уже проследят, чтобы слабо ориентирующиеся в пространстве туристы не заблудились вновь, и проводят их до самого трапа самолета.

Свежие комментарии