РУССКАЯ ЧЕРЕСПОЛОСИЦА

В старорусской азбуке все буквы как-нибудь да назывались. Например, буква «А» – «Аз», имевшая значение «Я». Так что в старину, буква «Я» была не самой последней в алфавите. Может быть, еще и потому, что Азом славяне, а потом и русские называли бога Ужа, даровавшего им письменность.

Азбуку!

И оставившего завещание в виде своего завета: «Аз, буки, веди, глагол… добро есть живите землею своею и знайте: Свет (может, даже просвещение? – Г. К.) – наша защита». Как известно, письменность есть визуализация звука. Зримая речь! Какая расширяла возможности переноса информации на далекие расстояния и сохранения ее на долгие годы. Консервации. Поэтому люди искони стремились изобрести письменные средства общения.

Самые ранние способы письма относятся еще к 4-3 тысячелетиям до н. э. А со временем отсутствие письменности стало считаться едва ли не признаком отсталости, а то и неполноценности народа. Например, еще и по сей день считается, что «неполноценные» славяне так и не сподобились изобрести свою славянскую, русскую письменность, и за них это сделали ромеи – византийские христианские церковники – греки Кирилл и Мефодий. Против чего категорически возражали многие русские просветители – такие, как Ломоносов или даже Екатерина Секунда. Не говоря уже о русофилах.

Разумеется, Византия оказала на Русь огромное культурное воздействие. И прежде всего – религиозное. В основном – по принудительному насаждению христианства православного толка. Известный русский писатель, ярый сторонник византийского влияния, адепт православия и монархизма Вадим Кожинов пишет, что они, византийские греки, не предприняли-де на Руси ни одной попытки придать греческому языку статус монопольного: «И стоит вспомнить, что в девятом веке святой Кирилл и Мефодий создали (!

?) славянскую письменность, а в четырнадцатом веке, как бы продолжая их дело, – русский святой Стефан Пермский создал зырянскую, то есть коми».Впрочем, в истории человечества немало примеров, когда те или иные изобретения или открытия приписывались именно тем, кто не имел к ним первенствующего отношения. Например, открытие Америки приписывается Колумбу, хотя первыми ее открыли морские скитальцы – норманны, а потом и мореплаватель Америго. А, скажем, Эйнштейна ныне напрямую обвиняют в том, что он, мягко говоря, приписал себе теорию относительности, позаимствовав ее у первооткрывателей...

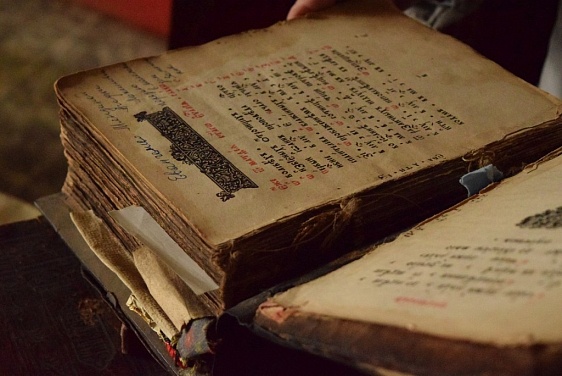

Вот и в истории возникновения русской письменности еще много неясного. Не достает на этот счет научных свидетельств. Аргументов и фактов. Хотя широко признается, что славяне, выходцы из Индии, еще в незапамятные времена вынесли с собой не только корневые основы индийского языка, но и соответствующую ему письменность – санскрит. И впоследствии на его основе создавали свою, используя при этом и древнегреческий алфавит, и рунические знаки скандинавов, и старую арабскую вязь – арабицу. О чем свидетельствуют и многочисленные, например, софийские и новгородские, граффити. И еще более древние процарапанные письмена – надписи на ритуальных языческих алтарях, священных памятных камнях и берестяных грамотах. Свидетельством этому является и существование задолго до кириллицы более древней азбуки славян – глаголицы...

Более того, имеются неопровержимые свидетельства, что исконная письменность славян, русских, угров, тех же пермяков зачастую подвергалась гонениям и уничтожению церковниками, чаще всего через предание огню подобных рукописей и рукописных книг. И зачастую вместе с ее создателями. Особенно это касалось русского чернокнижья – ведовских и гадальных книг, всевозможных зелейников и травников. Только смутные воспоминания остались о так называемой Голубиной книге. Или о Велесовой. Последнюю вообще отнесли к подделке, хотя это был, возможно, и не совсем качественный список с подлинника, исполненный руническим письмом.

У пермяков еще и поныне бытует предание о священной Прокудливой березе, какую пытались извести святые христианские миссионеры: рубили ее под самый корень, а наутро она отрастала вновь. А кто поднимал на нее свои «мерзопакостные рубила», погибал лютой смертью.

У пермяков еще и поныне бытует предание о священной Прокудливой березе, какую пытались извести святые христианские миссионеры: рубили ее под самый корень, а наутро она отрастала вновь. А кто поднимал на нее свои «мерзопакостные рубила», погибал лютой смертью.

Вот и про Святого Стефана Пермского сказывают, что он, приняв христианство, усердно принялся нести крест Господень пермякам-язычникам. Для чего, согласно «Житиям святых», изучил их язык и составил пермскую азбуку. Но есть вещественные доказательства и тому, что при крещении пермяки сами передали Стефану книгу своего писания. «Закона». Так что пермская грамота, скорее всего, заслуга не святого Стефана, а пермских язычников. Знающих грамоте, волхвов. Чему есть и другие доказательства.

А его заслуга состояла лишь в том, что он сжег все пермские языческие святилища вместе с их алтарями и идолами, вопрошая при этом возмущавшихся пермяков: почему-де их языческие боги, если они действительно боги, а не бессловесные чурки, не спасают свои храмы от пожога и не наказывают поджигателей? А у наивных и доверчивых, полоротых язычников не хватило ума проделать то же с христианскими церквами и посмотреть – спасет ли их от того же огня христианский Бог.

«И принес Стефан в землю Пермскую ненависть – одни подчинились новой вере и пошли за Стефаном жечь святилища старых богов, другие же оплакивали дело рук мерзопакостных; и начали пермяки ненавидеть друг друга из-за Христа, последователи которого принесли им не мир и спокойствие, а пожары и тлен» («Энциклопедия языческих богов». О варварском уничтожении памятников культуры христианскими святыми).

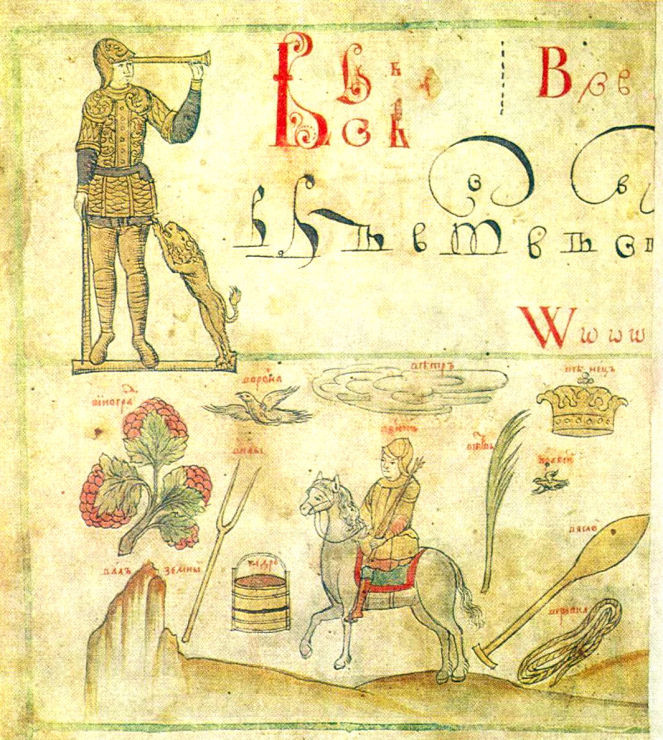

А ведь пермяки – лесной, «деревянный» народ – еще и поныне считаются лучшим из лучших мастеров художественной резьбы по дереву! По вырезанию деревянных скульптур. А какое у них в одно время было прекрасное, прямо таки роскошное, книгопечатание! И теперь я представляю себе, какое уникальное деревянное зодчество было истреблено в те варварские времена... Впрочем, на почве религиозной нетерпимости это варварство продолжается и по сей день. Чего стоит одно только недавнее разрушение памятников раннего буддизма в Афганистане. Или памятников недавнего советского времени у нас, в России. На одной из древних пермских миниатюр имеется изображение языческого пермского святилища с Красным Солнцем, Неугасимым Огнем, Священным Камнем и Золотой Бабой, а также Бесом перед храмом и священным деревом – Прокудливой березой, какую, по преданию, и пытался рубить сам Святой Стефан. Рубил и слышал: «Оставь нас, се есть древнее наше пребывание». И наутро береза отрастала вновь. Вскоре, так и не срубив березы, Стефан отбыл в Москву, где заболел и скончался. Но зато этот мракобес – рубака и поджигатель – был причислен к лику святых. Словом, христианским святым, несмотря на их явную святость, так и не удалось вырубить все русские Перуновы дубы с дубравами и извести под корень пермские Покудливые березы с березняками. Как и всех русских и пермяков. И все же, сдается мне, к этому идет дело. Нам снова насаждают чуждую заморскую культуру. Нравственность и эстетику. Американский образ жизни. И только наше новое возрождение, наша способность перечеркнуть навязываемое нам извне духовное рабство тем же лесковским «синим хером», может спасти и возродить россиян. Россию.

ЧАПАЕВ И КАППЕЛЬ

В январе 2007 года в Москве произошло знаменательное событие – были преданы земле останки белогвардейского генерала Владимира Каппеля. Того самого генерала, что командовал корпусом в армии адмирала Колчака, сражался под Уфой с войсками Фрунзе в 1919 году и известен всем нам по кинофильму «Чапаев». Как говорится, круг замкнулся: «белый герой» гражданской войны в России упокоился в родной земле.

И это справедливо! Несправедливо лишь то, что с его главным противником на поле брани, более того, его победителем в неравной, но честной борьбе, а именно – с Василием Ивановичем Чапаевым, ныне поступают неправедно, пытаясь предать его забвению исключительно по конъюнктурным, политическим соображениям. Или, в крайнем случае, как-то его опорочить. Он всего на 4 года младше Каппеля, но судьбы у них разные, за исключением того, что ни тот, ни другой гражданской войны не пережили – начдив погиб в сентябре 1919 года, а генерал скончался в 20-м. Один был дворянином и интеллигентом, а другой – простым русским мужиком. Одному с детства было дано все, а другой был вынужден приобретать это «все» с помощью самовоспитания, трудолюбия, сильного характера и личного обаяния. Вот о нем и будет речь...

Начнем с того, что в жизнеописании Чапаева есть много неясностей: по официальной версии, он родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайки Чебоксарского уезда в семье плотника и был уже девятым ребенком. С раннего детства, как и положено в крестьянских семьях, он работал, а в 1908 году был призван в армию, но вскоре комиссован. В 1909 году Василий женился на Пелагее Метлиной; супруги нажили троих детей – Александра, Клавдию и Аркадия. Вообще, семейная жизнь Чапаева сама по себе – тема целого романа: тут и разлад с любимой женщиной, и безответная, страстная любовь; после гибели друга он берет под свою опеку его семью, а это еще двое детей и их мать, вторая жена Василия, тоже Пелагея. Первая его жена скончалась в 1919 или 1920 году, а вторая – аж в 1962-м. И, кстати, дети Чапаева выросли достойными людьми, хотя и не все достигли «высот». Характерно, однако, что уже 4-е поколение его потомков выбирает профессию воина – видно, нечто в их роду, на генетическом уровне, по сей день заставляет Чапаевых делать этот выбор...

Из окопов первой мировой Василий Чапаев вышел почти офицером (в чине подпрапорщика), почти полным Георгиевским кавалером (до полного «банта» не хватило всего двух медалей) и убежденным сторонником Советской власти (в 1917 году он вступил в партию большевиков и активно участвовал в формировании частей Красной Армии, а потом ими же и командовал). В начале 1919 года Чапаев вступил в командование 25-й стрелковой дивизией, которая под его началом штурмовала Уфу. А 5-го сентября того же года он трагически погиб при налете отряда белоказаков на штаб его дивизии, располагавшийся в Лбищенске.

Однако имеется еще одна биография начдива, написанная комиссаром Дмитрием Фурмановым 7 октября, спустя месяц после лбищенской трагедии, в память «героя пролетарской революции». Со слов Василия Ивановича он написал иную версию жизнеописания, несколько, так сказать, романтизированную и трудно поддающуюся проверке в некоторых местах. Перво-наперво, Фурманов утверждает, что Чапаев – сын артиста-цыгана и дочери казанского губернатора (!). Юная мама при родах скончалась, а шкодливый папаша своевременно испарился. «Незаконнорожденного» отдали на воспитание брату губернаторского кучера, где он сначала пас скотину, а в 11 лет ушел «в люди». «Чапаев рос как все... посредственным, сереньким человеком». Плотничал, бродяжил с шарманкой по Руси, и так – до самой Империалистической... Перед самой революцией он обучился грамоте и с жадностью занялся самообразованием, в первую очередь – в области военного дела, которое он страстно полюбил. «Несмотря на безалаберно проведенную юность и неграмотность... имел способность чутьем понимать тонкости... культурной жизни... понимал музыку, любил пение... Чапаев был чистым, благородным и совершенно бескорыстным... В его характере вы найдете много неустойчивого, а в поступках много резкого и подчас сумасбродного, но никогда и ничего вы не найдете в них лукавого, бесчестного и недостойного. На Чапаева можно было сердиться, но не любить и не уважать его было невозможно». Вот такая «заковыристая» биография оказалась у Василия Ивановича!

Вероятно, во время непринужденных разговоров с комиссаром дала себя знать его артистическая натура, и он позволил себе немного разыграть бывшего студента, нагнать на себя, так сказать, некий романтический, таинственный флер. Ну, в самом деле, откуда у голубоглазого начдива мог взяться отец-цыган? Да и безграмотным до самой революции он тоже вряд ли был; еще в ходе Империалистической Чапаев дослужился до старшего унтер-офицера, а эта должность была несовместима с безграмотностью. Вероятно, безграмотностью он считал свою малограмотность – он был человеком весьма требовательным. И к себе – в первую очередь. Так что в версии Фурманова сплелись истинная правда и невинный вымысел.

Однако то, что Чапаев вплоть до самой своей гибели воевал весьма удачно, по-суворовски, не подлежит сомнению – одна только Уфимская операция чего стоит! В истории гражданской войны битву за Уфу можно смело поставить в один ряд с Перекопом и Волочаевкой – здесь произошел перелом в ходе войны на востоке России, отсюда начался исход «белого движения», приведший адмирала Колчака к гибели. А для Чапаева это был звездный час – проявив смекалку, талант стратега, неординарность мышления (все на интуиции и личном опыте!), он вдохнул в своих бойцов несокрушимую веру в победу, и уже не было силы, способной им противостоять. Даже геройская, прямо скажем, «психическая атака» для белых оказалась в итоге актом отчаяния. Чапай вошел в Уфу победителем!

Он всегда был победителем – именно это его качество снискало Василию Ивановичу широкую славу, причем и в рядах противника. Ведь не зря же для того, чтобы избавиться от него, белые пошли на чрезвычайно рискованную операцию в Лбищенске – в случае неудачи им грозила настоящая катастрофа. Фортуна им, как известно, тогда благоволила. Тем более что они бросили ва-банк весьма значительные силы; по разным данным, для удара по штабу 25-й дивизии было сосредоточено от 2,5 до 5 тысяч солдат и офицеров (в Лбищенске, по свидетельствам, было в тот момент от нескольких сотен до 2-х тысяч красноармейцев и даже пара самолетов!). На стороне же белых был фактор внезапности, которым они воспользовались в полной мере.

Но это была лишь отсрочка неизбежного, как оказалось, краха. Не прошло и двух месяцев, как белым пришлось расстаться с мечтою о победе, а сам генерал Каппель ненадолго пережил Чапая – уже в январе 1920-го смертоносная болезнь свела его в могилу.

Но у генерала хотя бы могила осталась, пусть и на чужбине, в далеком Харбине, а вот Василию Ивановичу в этом смысле повезло гораздо меньше. Где он упокоился, так и осталось неизвестным – свидетельств его гибели почти не осталось, а то, что нам известно, зачастую очень противоречиво. Все свидетели говорят о том, что в последнем своем бою Чапаев вел себя геройски и самообладания не потерял – бойцы под его началом, часто без всякого оружия, шли в контратаки и в некоторых местах существенно теснили врага; даже «военспецы» (бывшие офицеры) сражались до последнего. Израненного Чапая в числе последних стали переправлять на другой берег реки Урал. И тут свидетельства очевидцев идут, что называется, «вразнос»: одни утверждают, что начдив скончался, когда его переправляли через реку, уложив на снятые с петель ворота; другие говорят, что он плыл сам и либо был убит пулей, либо утонул, обессилев от потери крови. Кроме того, есть сведения, что Чапай все же выбрался на другой берег реки; но и здесь нет единого мнения о его дальнейшей судьбе. По одной из версий, Петр Исаев, его порученец, вытащил своего командира из воды и, посчитав его мертвым, зарыл тело на берегу. Потом, однако, он вернулся и, увидев, что могила раскопана белоказаками, от отчаяния застрелился (но стало известно, что Исаев – тот самый Петька из кинофильма! – в Лбищенске не погиб, это произошло лишь год спустя). По другой версии, раненый начдив угодил в плен (в 70-х годах якобы был найден протокол его допроса в контрразведке белых, осевший где-то в архивах КГБ) и после отказа перейти на сторону врага был расстрелян.

Есть даже версия, что Чапаев уцелел, его выходил местный житель, после чего он добрался до своих. Но, так как его к тому времени уже похоронили как «павшего героя революции», «легенду» не стали развенчивать, а просто отправили его куда-то в ссылку: находили даже людей, которые видели Василия Ивановича живым и относительно здоровым 20, а то и 40 лет спустя.

Таково было обаяние этого человека – несмотря ни на что, люди не хотели смириться с его гибелью. Доля «вины» в этом лежит, конечно, и на нашем кинематографе. Но, с другой стороны, у большевистских оппонентов в последние годы было много времени и еще больше денег, что бы создать фильм, способный хоть в малой степени конкурировать с шедевром братьев Васильевых и рассказать о судьбе того же Каппеля так, чтобы затронуть души миллионов людей, как это сделал «Чапаев». Ведь, в конце концов, генерал отдал свою жизнь за торжество нынешних рыночных идеалов. Но демократия расщедрилась всего лишь на торжественные перезахоронения Каппеля, Деникина и других героев белого движения, а это, согласитесь, все же полумера.

Чапай в те годы был просто поставлен перед фактом крушения (закономерного!) империи и сделал выбор, которому остался верен до конца, – Россию надо спасать от ее же «спасителей», стремящихся либо вернуть прежний строй, либо модернизировать его, то есть реанимировать уже разлагающееся «тело». А надо было «рождаться» заново! Вот большевики и стали этакой «повивальной бабкой», а вместе с ними – и Чапаев. Это были его Время и его Власть – он был никем и стал всем, одним из лучших военных и политических деятелей новой России. Ведь он был не только полководец; на вверенной его власти территории он обязан был не только рыть окопы, но и восстанавливать порушенную «инфраструктуру», налаживать снабжение, карать, миловать... Но главное – ладить с людьми. При его темпераменте это было непросто, но он даже со священнослужителями находил общий язык, хотя и относился к ним с иронией и неприязнью.

Да, он не на жизнь, а на смерть сражался с «казарой», как он называл местных уральских казаков. И эта «нелюбовь» была взаимной и роковой для Чапаева, но если непредвзято взглянуть на тогдашнюю обстановку, то многое тут станет объяснимо. Казаки, в наших краях в первую очередь, одни из первых восстали против Советской власти, которая уравнивала «иногородних» в правах с ними – процесс сей был неизбежен и закономерен и произошел бы при любом режиме. Однако в то время он резко ускорился, и казаки (консерваторы по сути) взялись за оружие. Более того, объективно они становились сепаратистами, невольными разрушителями России, стремясь к независимости от центральной власти, хотя и выступали под лозунгом о «единой и неделимой России»– и это на фоне голода, войны, болезней, разрухи и иностранного военного вмешательства! Никакое государство никогда не смирится с таким положением дел – вспомните наше отношение к чеченскому вопросу! Получается, что большевик Чапаев, независимо от своего желания, действовал, в конечном счете, во благо России! А мы с вами должны вспомнить, с какими чувствами провожали некогда солдат в 1991 году, и что тогда творилось в нашей стране и в наших умах.

Кроме того, Василий Иванович был, что называется, «своим», из народа, «окопником» и говорил с людьми на понятном им языке, то есть был батькой, отцом родным, «генералом от сохи» А Каппель? Офицер, генерал, дворянин – «их благородие»! А в то время, если вспомнить честно, без современной политической спекуляции на «России, которую мы потеряли», отношение к ним было негативным из-за бездарных войн с Японией и Германией, из-за нужды народа и безмозглой деятельности верхов в политике и экономике.

И последнее: Чапаев воевал за идею, близкую абсолютному большинству народа, а у Владимира Каппеля этой идеи не было. Было только желание вернуть «старые добрые времена». Но белые опоздали – спасать эти времена надо было лет за 15-20 до того, а со стихией можно было бороться, но победить ее – нельзя.

А. ЛАДЕЙНИКОВ

Свежие комментарии