«Великая» Финляндия. Оккупанты, но не совсем нацисты?

Они «выпали» из кармана у Гитлера

В Финляндии прямое участие в нацистской агрессии против СССР предпочитают аккуратно называть соучастием, но гораздо чаще – «продолжением Зимней войны». Имея в виду, конечно, драматические события 1939-1940 годов. Вплоть до весны 1944 года в Суоми регулярно проводились общественные мероприятия, нередко с участием маршала Маннергейма и его чиновников, в поддержку восстановления «законных» границ Финляндии.

В этой бывшей провинции Российской империи, по сути – автономной, в этой не самой великой стране, для победы над которой могучему СССР потребовались неимоверные усилия, считали себя ущемленными советско-финляндским перемирием 12 марта 1940 года. С разгаром Второй мировой войны претензии Финляндии на величие, разумеется, за счёт «большого соседа», только выросли.

Однако за реализацию таких претензий надо было в буквальном смысле платить. И платить соучастием в нацистской агрессии. И не просто соучастием, а и проведением той же оккупационной политики на захваченных территориях. Что такое «новый порядок» по-фински за три года финской оккупации, довелось узнать и жителям далёкого советского Севера.

Хорошо известно, что только к лету 1944 года, после окончательного прорыва Ленинградской блокады советские войска вышли на линию прежней (до 1940 г.) советско-финляндской границы. И власти Суоми сумели вовремя осознать последствия, к которым приведут маниакальные притязания страны на пограничную линию, существовавшую между 1918 и 1939 годом.

Понятно, что сразу было необходимо отбросить и притязания чуть ли не на весь Северо-Запад СССР. Ряд финских политиков выдвинули их уже в начале 1920-х годов, когда советское руководство передало новообразованной Финляндии порт Печенгу на побережье Баренцева моря. Сделано это было, кстати, не столько и не только для «замирения» с Хельсинки – даже в условиях нэпа Печенга могла стать для РСФСР и СССР неподъёмным проектом.

Характерно, что лично маршал Маннергейм в провозглашении «великофинских» притязаний не участвовал, но, разумеется, без его санкции они вряд ли могли озвучиваться. Это ничуть не мешало Гитлеру считать Финляндию чем-то вроде «карманного» союзника, который просто никуда не денется в предвкушении богатой добычи.

Такая оценка нашла место даже в небезызвестных «застольных беседах» фюрера, которые скрупулёзно собрал один из его стенографистов с абсолютно неарийскими именем и фамилией – Генри Пикер.

Неудивительно, что финские запросы во время войны быстро распространились также на ряд западных районов Восточной Карелии и Мурманской области, на половину Ладожской акватории и даже на приграничные районы в непосредственной близости к северной столице СССР. Граница тогда, как известно, проходила всего в 26-40 км от Ленинграда и вблизи Кронштадта.

Когда же неизбежность поражения гитлеровской Германии стала фактом, финским дипломатам удалось заключить новое перемирие с СССР ( сентябрь 1944 г.). Это случилось при посредничестве Швеции, которое мастерски простимулировала небезызвестная Александра Коллонтай, сумевшая ранее помочь шведам остаться «нейтралами».

Парадокс, но финнам, в отличие от Румынии и Болгарии, и даже Венгрии, фактически было позволено уклониться от «обязательного» участия в войне с Германией. Не исключено, что свою роль в этом сыграла личность самого финского лидера – блестящего офицера русской императорской армии барона Карла Густава Маннергейма, регента, а потом и президента Финляндии. Главным для Москвы в последние месяцы войны оказалось установление бессрочных добрососедских отношений с Финляндией.

Из-за этого, кстати, ещё в 1940 году советские политики прагматично отказались от проекта «Народная республика Финляндия» по аналогии с прибалтийскими лимитрофами. Лояльность к Финляндии Маннергейма диктовала также необходимость сохранения добрых отношений с той же Швецией. Политически и экономически они был крайне важны для СССР, обеспечивая также и беспроблемный северный фланг.

Призрак Нюрнберга в Хельсинки

На днях в Главном следственном управлении Следственного Комитета РФ по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах на территории Республики Карелия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано в августе 1941-го — октябре 1943 гг. не менее 14 концентрационных лагерей.

Лагеря были предназначены для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. Наиболее крупный концлагерь с наиболее жёстким режимом находился в Петрозаводске (свыше 14 тыс. чел. за 1942-1944 гг.). А за всё время оккупации региона в указанных лагерях постоянно пребывало не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч, в том числе более 2 тысяч детей.

При этом главные причины смерти, вопреки заверениям ряда финских историков и политиков, не были «естественными». Свыше 7 тысяч военнопленных (из 8. – Авт.) было зарыто живьем, расстреляно, умерщвлено в газовых камерах. В общей сложности через «финские» лагеря прошли почти 50 тысяч человек, среди них более 60 процентов составляли русские, белорусы и украинцы. Финские оккупационные власти считали славянский контингент «ненациональным населением» и подвергали особо жестоким репрессиям.

Долгое время практически никакой информации о «финских» концлагерях в печати не появлялось. Почему? Вилле Песси, многолетний лидер финляндской компартии, возглавлявший её с 1944 по 1969 годы, в 1983 году, незадолго до своей смерти, обнародовал данные о том, как в 1957 г. советское руководство проинформировало правительство Финляндии, что Москва не настаивает на продолжении расследований преступлений финских оккупантов в годы войны.

Это произошло сразу после отказа от долгосрочной аренды военно-морской базы в Порккалла-Удд к западу от Хельсинки. При этом, как отмечает В. Песси, уже в последние два года жизни Сталина в СССР сводили к минимуму публикации по этой щекотливой теме. К середине 50-х годов их и вовсе "остановили". Одновременно в советской историографии почти ничего не сообщалось об участии финской армии в блокаде Ленинграда.

Более того, советские СМИ долго и упорно молчали о германо-финских военных операциях в Карелии, Мурманской области и на Балтике. А поддержку Финляндией германской оккупации Норвегии и Дании, которая продолжалась с 1940 по 1944 год, в СССР замалчивали уже с середины 50-х. В местной прессе за публикации такого рода немедленно увольняли главных редакторов.

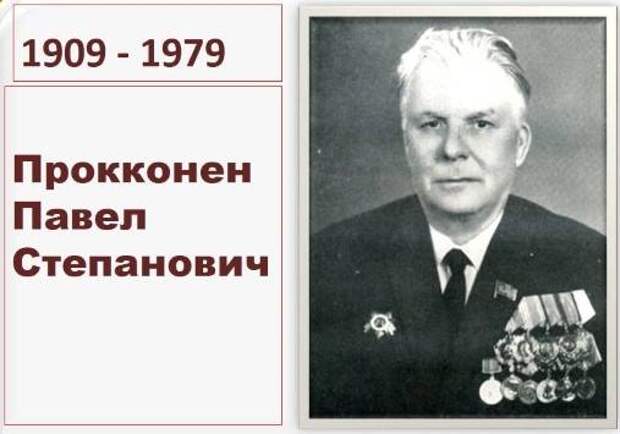

Об этом, впрочем, пытался информировать не только Вилле Песси. Схожие оценки событий были и у Павла Прокконена, который дважды стоял во главе Совета министров Карело-Финской ССР, а с понижением республики до автономной стал председателем Верховного Совета Карелии. Прокконен никогда не прекращал возражать против того, что тема финского соучастия в нацистской агрессии руководством СССР нивелировалась — даже в Карелии — с середины 50-х.

Однако из Москвы руководству Карелии, а также Мурманской и Ленинградской областей не раз "ставили на вид" за периодические публикации по этой тематике в местных, даже малотиражных СМИ. Отклонялись или оставались без чётких ответов также и обращения в Москву насчёт установления памятных знаков в честь узников финских концлагерей в СССР.

По мнению Павла Прокконена, такая "линия поведения" была обусловлена стремлением Москвы любой ценой не допустить дрейфа Суоми в орбиту НАТО и выдвижения официальных территориальных претензий Хельсинки к СССР. Интересно, что карельский коммунист не раз называл в этом смысле прецедентом известную советско-японскую декларацию 1956 года, где Москва выражала готовность передать Японии южнокурильские острова Шикотан и Хабомаи.

Дело в том, что ряд восточных районов довоенной Финляндии составляли, напомним, исконно русские (российские) территории, переданные ей в 1918-1921 гг. во избежание военного союза Суоми с Антантой. А упомянутым послевоенным "льготам" со стороны СССР Финляндия была обязана стремлению Москвы во что бы то ни стало сохранить дружественные советско-финляндские отношения. Договор о дружбе и взаимопомощи, подписанный в Москве в 1948 году, пролонгировали в 1955-м, 1970-м и 1983 годах — вплоть до самороспуска СССР.

В такой системе координат политика Хельсинки в годы Великой Отечественной прямо-таки нуждалась в замалчивании. Соответственно, в Москве официально не реагировали, да и поныне не реагируют и на периодические всплески общественных якобы кампаний за возвращение Финляндии "утерянных" Печенги (северорусской, с финским названием Петсамо), западной части Восточной Карелии и большей части Карельского перешейка (вкупе с 60% акватории Ладожского озера, включая Валаам).

«Блудные дети» Маннергейма

Тем временем влиятельная финляндская "Ilta-Sanomat" (Хельсинки) от 20 апреля 2020 года, как ни удивительно, фактически признала и сам факт жестокой оккупационной политики финских властей, и даже то, что следственные действия СК РФ вполне обоснованны:

Иосиф Сталин имел чёткое представление о зверствах финнов даже во время войны до того, как советские войска захватили территории, оккупированные финнами (именно оккупированные. — Авт.). На конференции в Тегеране в конце 1943 года Сталин описал поведение финнов на оккупированных территориях так же жестоко, как и немцев.

Однако дальше следует тому оправдание, которое иначе как примитивным не назовёшь:

Отношение финских оккупантов к населению завоеванных территорий отличалось от отношения немцев тем, что почти половина из 83 000 жителей Восточной Карелии, то есть 41 000, были с финскими корнями. Они получили лучшее лечение, чем русские в этом районе.

Что и говорить, сильно сказано… Но, оказывается, те лагеря "были основаны на опасениях, что русское население может принять участие в партизанской войне и разрушениях в тылу фронта. Инструкция по сбору населения с нефинскими корнями в лагеря для интернированных была дана еще в июле 1941 года".

Всё же финнам приходится признать содеянное:

Ассимиляция финских концентрационных лагерей (значит, именно концентрационных? — Авт.) в лагеря смерти совершенно неверна, хотя практиковалась печально известная (то есть печально известная и в Финляндии. — Авт.) классификация по национальности.

При этом "смертность в интернированных лагерях", что признаётся, "в оккупированной Восточной Карелии была… значительно выше среди остальной части населения региона". Объяснение же этому — более чем объективное: "Причиной была плохая ситуация с питанием". Всего-то?!

Что называется, с немалым скрипом, но финнам приходится всё же называть именно оккупационной свою политику в 1941-1944 годах. Но как повлияют упомянутые действия СК РФ на российско-финляндские отношения, пока трудно сказать. Во всяком случае, Финляндия уже подала сигнал о своем отходе от дружественного Москве нейтралитета и уже в 2014 году включилась в антироссийские санкции США и их союзников.

Потому "напоминание" о финляндской оккупационной политике в СССР может обернуться ответом в виде, скажем, "полуофициальных" территориальных претензий — по крайней мере, в пропагандистском плане…

Откуда пришло слово «солдат»: из истории военных терминов

Солдат – собирательное определение для военнослужащего армии любой страны мира. Это одно из наиболее часто употребляемых слов на военно-тематических ресурсах, в военных сводках информационных агентств.

Зачастую термин «солдаты» ассоциируют с рядовым составом войск, хотя это на сегодняшний момент представление несколько ошибочное. Под солдатами понимается фактически весь армейский состав, включая сержантов, прапорщиков и офицеров, что говорит о том обобщении, которое вообще присуще термину. Любой генерал - он ведь тоже, по сути, солдат.

Нет сегодня человека, который бы не знал самого слова «солдат» (тем более что звучит оно практически одинаково на десятках языков мира), но есть немалое число людей, которые в силу разных обстоятельств не знают того, откуда слово произошло и что обозначало первоначально.

В связи с этим – небольшой материал по теме.

Так откуда пришло слово "солдат"

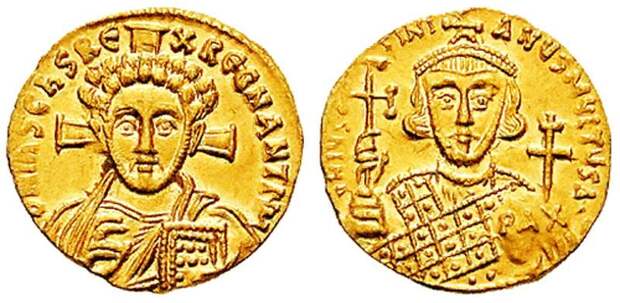

Слово имеет латинский корень и связано оно напрямую со словом «solid». Это золотая монета, которая была введена в обращение в IV веке нашей эры. Чеканка этой римской монеты проводилась в течение несколько сотен лет, а её хождение (в том или ином виде) в Европе имело место и через многие годы после падения Константинополя.

Солид Юстиниана Второго

Так как же может быть связан римский солид с военной терминологией? Считается, что всё предельно просто. Солдатом стали называть человека, который в средневековой Италии получал определённое жалование за военную службу. Формально – в сольдо. Сольдо – средневековая производная от той самой римской монеты, которая, правда, никакого отношения по номиналу к римскому солиду не имела. Другими словами, под солдатом должны были понимать исключительно профессионала или, уж если несколько грубее, - наёмника, который получает денежные средства за своё «ремесло».

Но здесь может появиться вопрос: римские воины получали жалование и до появления солида (и понятное дело, до появления итальянского сольдо). Например, это были ауреусы, введённые в оборот во время Второй Пунической войны (III век до н.э), или антонинианы императора Каракаллы. Почему же в таком случае военных не называют «ауреусами» и «антонинианами» сегодня?

Здесь нужно коснуться вопроса о том, как с латыни переводится само слово «солид», и почему слово закрепилось за воинами уже в средневековой Италии, а не в Римской империи. Перевод слова звучит как «твёрдый» или «крепкий». То есть, термин «солдат», как пишут некоторые историки, устоялся в связи с тем, что это «крепкий воин, получающий плату за службу».

Однако, надо сказать, что это лишь романтизация. На самом деле, слово «солдат» соотносят именно с итальянским сольдо, которое являлось простой разменной монетой. Например, в средневековой Венеции 1 сольдо был равен 1/140 части цехина, который чеканился с конца XIII века. Вес цехина составлял около 3,5 г. Из этого можно сделать вывод о том, что 1/140 часть 3,5-граммовой золотой монеты имела весьма низкое «банковское» достоинство. Вот с этим и связывается появление понятия «солдат». Так в средневековой Италии стали называть определённую категорию воинов, потому что вкладывали в это название понимание слишком малой ценности их жизни.

Сольдо Венеции

Куда менее романтично, чем в сравнении с солидом, но именно это гораздо ближе к истинному понимаю термина «солдат», который устоялся исторически.

Важно отметить, что, возможно, термин никакого отношения к военному делу и не имел бы в итоге, если бы итальянская монета "сольдо" (по своему названию) не сгенерировала в языках Европы слово "сольдаре" (soldare) с его вариациями. Этот глагол можно перевести как "нанимать".

Именно поэтому солдатами в средневековой Европе стали называть именно наёмников - притом тех, которые получали за свои услуги относительно низкое жалование. А уже затем, спустя века, слово «солдат» стало приобретать собирательное значение, которое включается в себя фактически всех военнослужащих и представителей, скажем так, неформальных и полуформальных вооружённых формирований.

Вот так, латинское слово "твёрдый" с веками трансформировалось сначала в слово "наёмник", а уже затем, отбросив "лингвистическо-финансовые" корни, превратилось в привычного всем солдата. Император Константин сегодня, думается, был бы немало удивлён, узнав, как используется термин, который при его правлении обозначал название монеты. Правда, именно от латинского солида ведёт свой путь другое современное слово - солидный, но, как говорится, это уже совсем другая история...

Свежие комментарии