ДОИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ: НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ

marafonec

Оригинал взят у ss69100 в Доисторическая картография: новые аргументы

А.В. Архипов знакомит читателей со своими находками на средневековых картах, изображавших объекты ныне несуществующие, но определенно существовавшие задолго до появления первых исторических цивилизаций Шумера и Древнего Египта.

Такие картографические аномалии свидетельствуют о неизвестном, доисторическом источнике знаний и утраченном корпусе сочинений по древнейшей географии.

Введение

Предметом этого сообщения являются изображения на старинных географических картах реальных объектов (земель, гор, озер, рек, топонимов), которые исчезли до изобретения письменности в Шумере около 5.5 тысяч лет тому назад.

Именно это событие принято считать началом «исторического периода» в развитии человечества. Поэтому отражение на исторических картах реалий дописьменной эпохи выглядит своеобразной аномалией, которую историки картографии затрудняются объяснить, а потому предпочитают не замечать её вовсе. Однако, именно географические аномалии такого рода могли бы пролить свет на реальное начало письменности.

О более раннем появлении письма свидетельствуют находки феноменально древних табличек с неолитическими письменами в Греции (Dispilio Tablets [1]) и Румынии (Tărtăria tablets [2]). Радиоуглеродная датировка этих находок – 7300 лет. Однако, находки ледниковых реалий на средневековых географических картах намекают на палеолитическое происхождение использованных первоисточников [3-5]. Автор также описал ряд картографических аномалий, незамеченных ранее и соответствующих ледниковому периоду, т.е. древнее 10 тысяч лет [6-7]. Новейшие находки дают даже более ранние датировки [8].

Ниже представлены новые картографические находки автора, которые не были детально описаны в упомянутых публикациях [3-8].Реалии ледниковых эпох

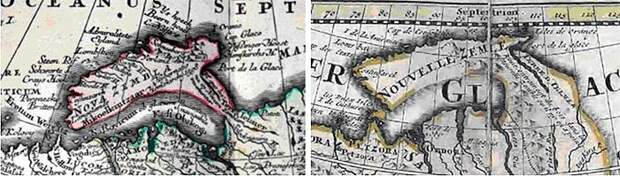

На географических картах XVII-XVIII веков различимы две традиции изображения Новой Земли. Чаще всего картографы изображали правдивую версию, для которой характерно изолированное положение Северного острова Новой Земли. Однако до середины XVIII века бытовала и традиция соединять Северный остров с материком широким мостом суши (рис. 1).

Рис. 1. Примеры перешейка между Новой Землей и материком на старинных географических картах по Seutter (1750; слева) и Schenk (1708; справа).

Такие карты называют несуществующий мост «Землей Джелмера» (Terre de Jelmer; Terra Jelmer и т. д.). Эта земля якобы была открыта в 1664 году, когда датский капитан Willem de Vlamingh обогнул северо-восточную оконечность Новой Земли, а его кок, Cornelius Jelmerts, разглядел землю к юго-востоку [9]. На современных картах это открытие отнесено к полуострову Ямал (датское слово Jelmer произносится как «Ялме»). Однако, Ямал находится в трех сотнях километров от Северного острова Новой Земли.

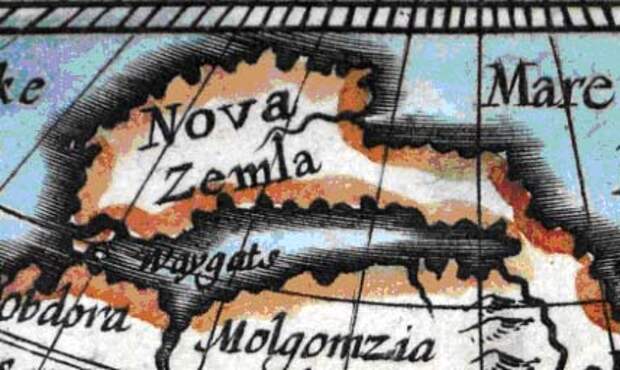

Более того, автору удалось приобрести оригинал карты (рис. 2) с тем же мостом, но напечатанный в 1616 году [10], почти за полвека до открытия Ямала датским коком.

Рис. 2. Фрагмент карты Бертия 1616 года [10] из коллекции автора, показывающий тот же мост суши между Новой Землей и материком как на рис. 1, но задолго до его «открытия» в 1664 году.

Рис. 3. Ледяной мост между Новой Землей и Таймыром на карте-реконструкции максимума последнего оледенения 20 тысяч лет тому назад (белые линии – границы оледенения [11].

Очевидно, что автор карты 1616 года, П. Бертий, имел какие-то основания для соединения Новой Земли с материком к востоку от Карского моря. Такой мост существовал в действительности, когда и Новая Земля и Таймыр были частями единого Карского ледника в последнюю ледниковую эпоху (рис. 3).

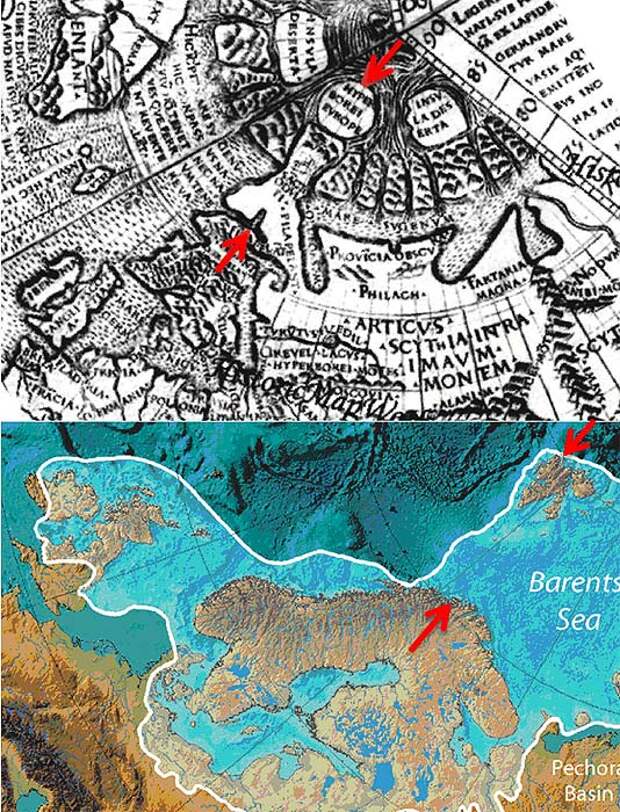

Другим картографическим реликтом оледенения является соединение Скандинавского полуострова со Шпицбергеном на карте Рюйша (Johann Ruysch), которая вставлена в римские издания «Географии» К. Птолемея 1507 и 1508 гг. [12]. Карта ясно показывает несуществующий Скандинавско-Шпицбергенский мост, западный берег которого соответствует краю Скандинавского ледяного щита (рис. 4).

Рис. 4. Ледяной мост между Северной Скандинавией и Шпицбергеном (указаны стрелками): на карте Рюйша 1507 года (вверху) и на реконструкции границ Скандинавского ледникового щита (белые линии) в эпоху максимума последнего оледенения [11].

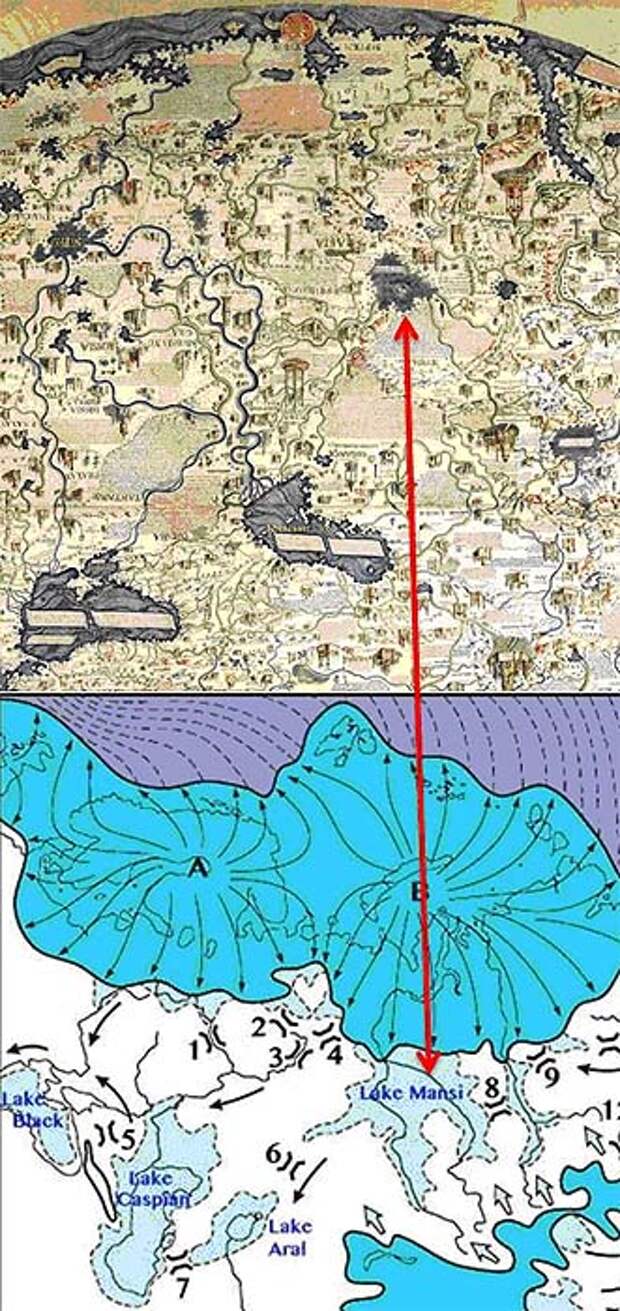

«Во время четвертичного периода, ледяные щиты с центрами над Баренцевом и Карском морях несколько раз вторгались на материковую часть России и блокировали протекавшие на север реки, такие как Енисей, Обь, Печора и Мезень. Большие ледяные плотины формировали к югу от этих ледниковых щитов озера с обратным стоком, например, в Каспийское море. ... Озера у ледяных плотин были значительно больше, чем любое современное озеро на Земле... Во время последнего ледникового максимума (около 20 тыс. лет) Баренцево-Карский ледниковый щит был слишком мал, чтобы блокировать эти восточные реки.» [13]

В этой связи стоит обратить внимание на несуществующее обширное «Белое море» (El Mar Bianco), изображенное на венецианской карте мира Фра Мауро 1459 г. к северо-востоку от Каспия (рис. 5, вверху). По положению и форме оно соответствует реконструкции приледнеково-запрудного Озера Манси по версии М. Гроссвальда [15] (рис. 5, внизу).

Рис. 5. Несуществующее «море» (стрелка вверху) на копии карты Фра Мауро 1459 г. [14] соответствует доисторическому приледниковому Озеру Манси (стрелка внизу [15]). Ледники показаны темно-голубым цветом.

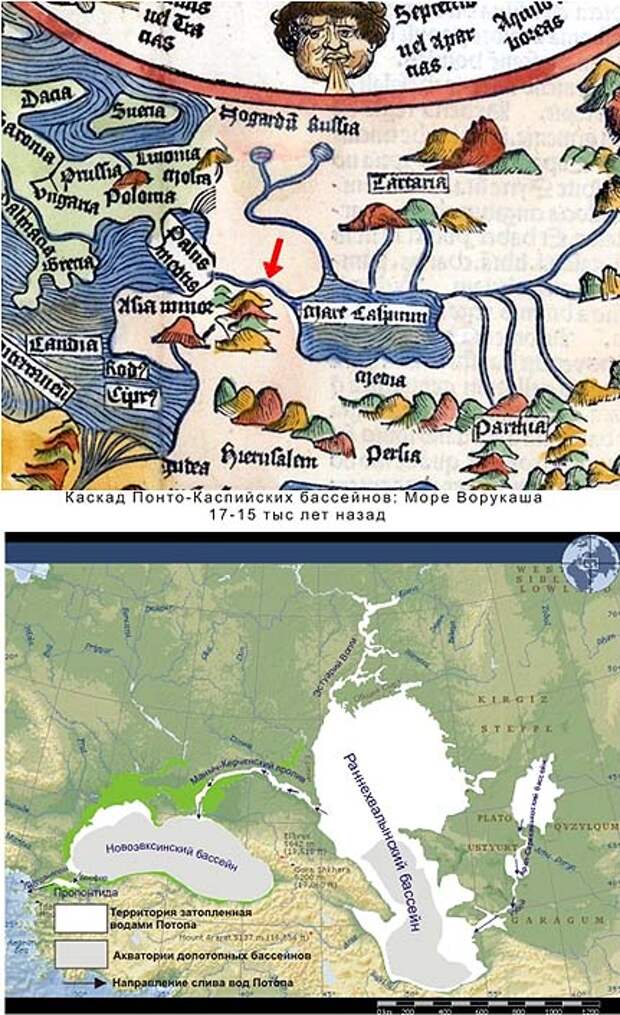

Гроссвальд [15] полагал, что избыток воды из Озера Манси сбрасывался в Аральское море через Тургайскую долину. Затем через долину высохшей реки Узбой вода стекала в Каспийское море, а уже оттуда через долину реки Маныч и спущенное Азовское попадала в Черное море в районе Керченского пролива. Геологические данные показывают, что функционирование Маныч-Керченского пролива прекратилось не позднее 14 тысяч лет тому назад [16]. Однако, этот доисторический пролив показан на карте в т.н. «Нюрембергской хронике» 1493 г. [17] (рис. 6 ).

Рис. 6. Доисторический пролив между Каспийским и Черным морями на карте XV века [17] (указан стрелкой вверху) и палеогеографической реконструкции [16] (внизу).

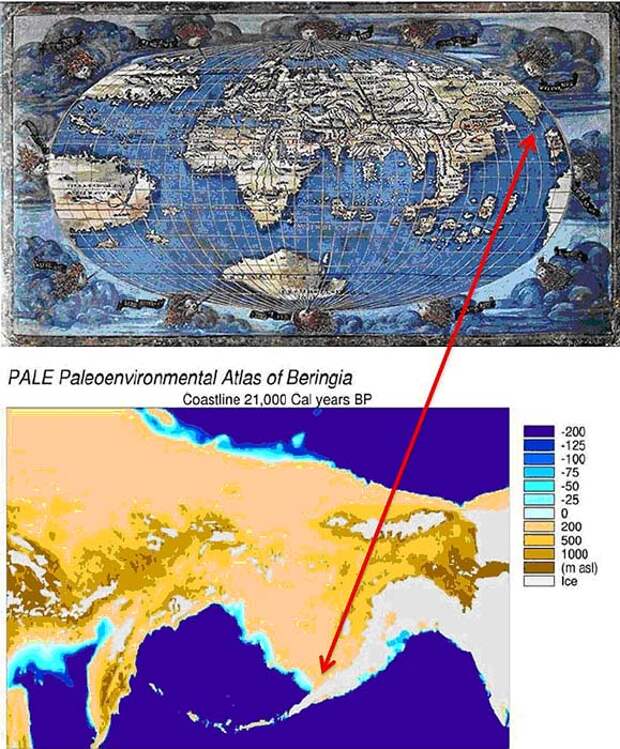

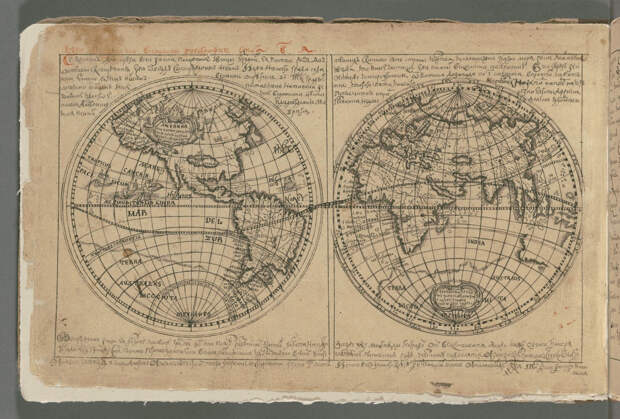

Рис. 6а. Карта мира Francesco Rosselli 1508 г. [18] (вверху) в сравнении с палеогеографической реконструкцией Берингии [19] (внизу).

Карта мира Франческо Росселли 1508 года замечательна во многих отношениях. Например, она показывает несуществующую землю на месте Берингова пролива между Чукоткой и Аляской (рис. 6). Характерные очертания этой земли с треугольным полуостровом формально соответствуют реконструкции реальной суши Берингии в этом районе, исчезнувшей около 11 тысяч лет тому назад [19]. Эта земля была обитаема и даже сыграла роль плацдарма при заселении Америки [20].

Аналогично Рюишу (рис. 4), Росселли показал околополярные псевдо-земли, которые могут отражать память о ледниковых щитах Арктики. О том, что Росселли располагал какими-то реальными сведениями о неисследованной тогда Сибири, свидетельствует наличие на его карте реки Лена с характерным узором притоков. Картография этой реки, более чем за столетие до её официльного открытия русскими первопроходцами, предполагает существование неизвестных, древних источников географической информации.

Картографические реликты климатического оптимума

Последняя ледниковая эпоха сменилась «климатическим оптимумом голоцена» 5-9 тысячелетий тому назад, когда климат в Арктике и был теплее современного в среднем на 1-2 градуса, а пустыня Сахара переживала «влажный период» и была обитаемой, зеленой саванной. Как показывает археология [21], около 5500 лет тому назад влажный период закончился, и население Восточной Сахары мигрировало в долину Нила. Именно прекращение дождей стимулировало там развитие поливного земледелия, масштабные ирригационные работы и, как следствие, возникновение государства фараонов, т.е. начало истории Египта.

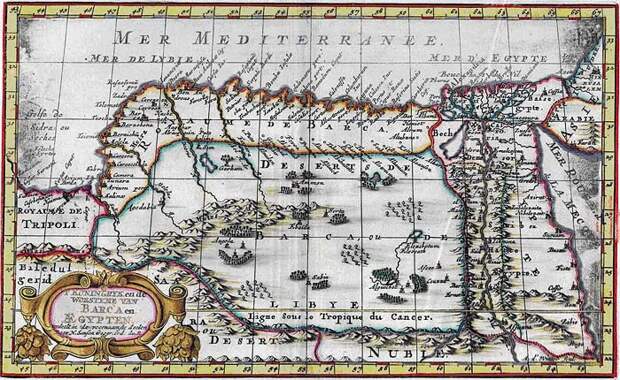

Однако в 1705 году, задолго до возникновения археологии, доисторическую зеленеющую Сахару изобразил голландский картограф Сансон [22] (рис. 7).

Рис. 7. Восточная Сахара, с реками, многочисленными деревьями и, по-видимому, зеленой травой на карте Сансона 1705 г. [22].

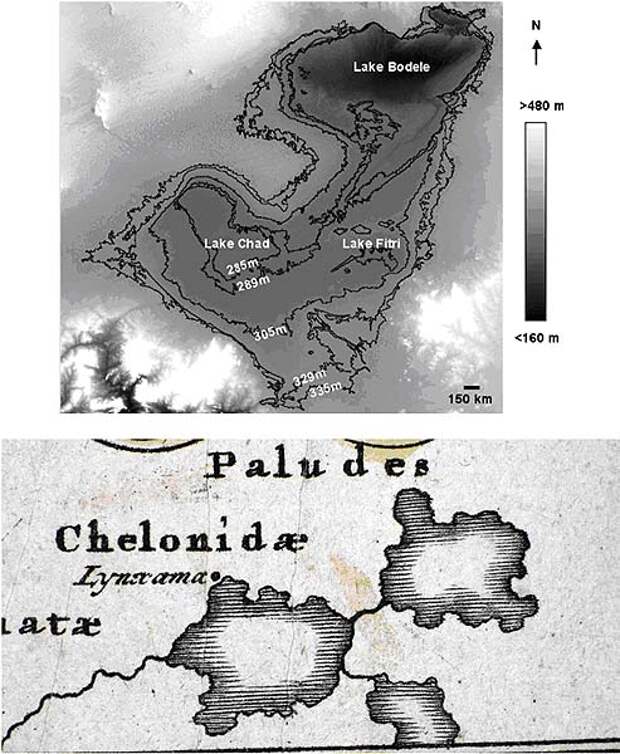

От доисторических озер-морей Сахары сохранились лишь сухие ложа да жалкие остатки вроде высыхающего озера Чад. Но в доисторические времена Мега-Чадское озеро было размером с Каспийское море. По мере высыхания, около 4 тысяч лет тому назад оно распалось на три водоема, из которых сохранился только Чад. Однако, память об исчезнувших озерах отражена на картах птолемеевской традиции как «Хелонидские болота» (рис. 8).

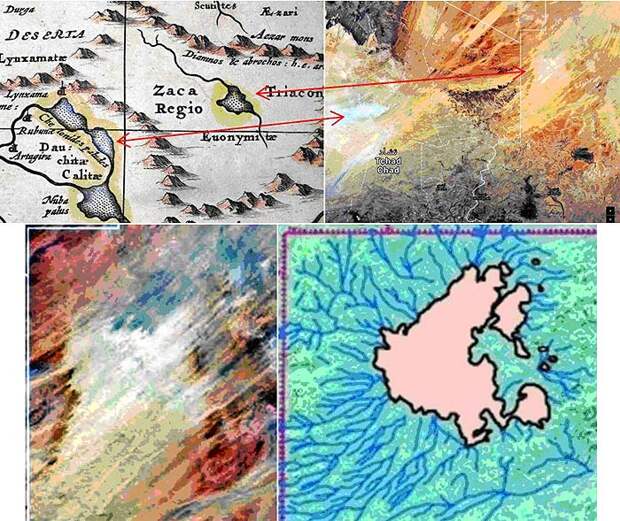

Кроме того, к северо-востоку от оз. Чад обнаружено сухое ложе палеоозера Северного Дарфура [25] (рис. 9). Оно соответствует озеру, изображенному голландским картографом Иоганном Янссоном в области Zaca Regio на его карте «Древней Африки» 1658 г. [26].

Рис. 8. Береговые линии Мега-Чадского озера, распадавшегося на три водоема Chad, Bodele и Fitri около 4 тыс. лет назад (вверху) [23]. Она удивительно соответствует изображению Хелонидских болот Христофом Вайгелем в 1720 году. Внизу показан фрагмент оригинала карты Вайгеля [24] из коллекции автора.

Рис. 9. Несуществующие озера в районе оз. Чад или Nuba palus на карте Janssonius «Древняя Африка» 1658 г. [26] из коллекции автора (слева вверху) соответствуют светлым пятнам сухих впадин на космическом изображении из Google maps (справа вверху). Слева внизу показан район несуществующего восточного озера в Zaca Regio, где обнаружены следы палеоозера Северного Дарфура (справа внизу реконструкция озера [25]).

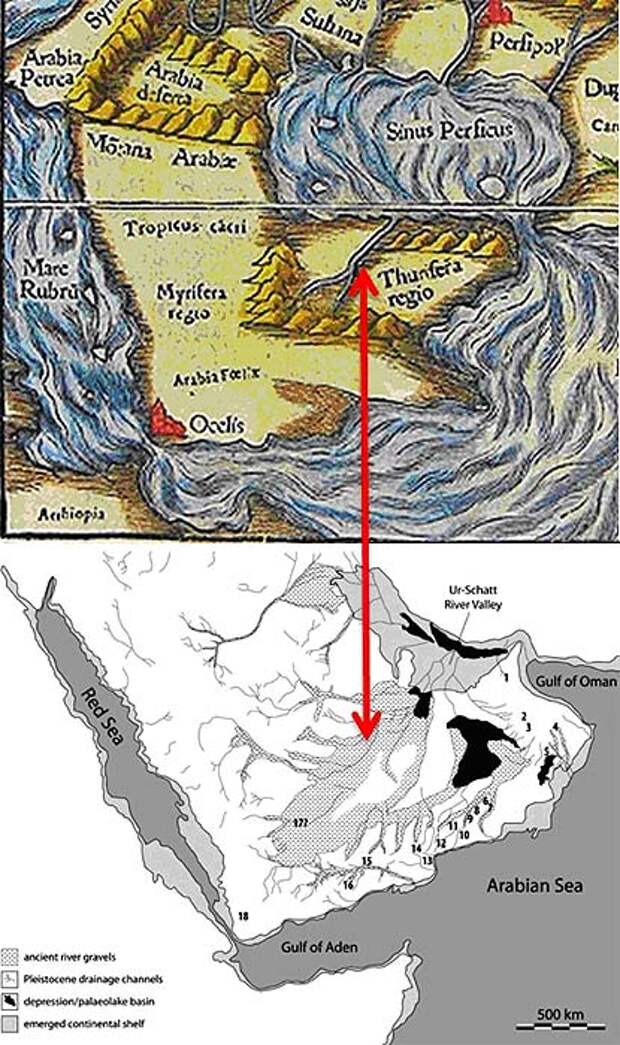

Во времена климатического оптиума влажный период переживала и аравийская пустыня Руб-эль-Хали, где еще Клавдий Птолемей (II в) помещал большую реку Ларис (Laris), впадающую в Персидский залив. Позднее издание «Космографии» Себастьяна Мюнстера 1698 года [27] содержит географическую карту, на которой в Аравии показана только эта река, по-видимому, как крупнейшая (рис. 10). Однако, влажный период там закончился 5 тысяч лет тому назад. Соответственно, во времена Птолемея, как и теперь, на месте реки Ларис простирались песчаные дюны. Тем не менее, схема древних русел и ископаемого речного гравия в пустыне (рис. 10) показывает, что Птолемей правильно описал реальную реку, исчезнувшую за три тысячи лет до него.

Рис. 10. Доисторическая река в Аравии (стрелка) на карте 1598 года [27] (вверху) и на схеме палеорусел и отложений речного гравия 8-75 тысяч лет тому назад [28].

Топонимические реликты доисторического времени

Названия географических объектов (топонимы) порой сохраняются на протяжении тысячелетий, несмотря на смену этносов.

Например, в коллекции автора имеется оригинал географической карты Г.Меркатора 1595 года [29], на которой в северо-восточном Крыму показана река Indas (ныне р. Стальная). В данном случае просматривается аналогия с современным названием реки Инд (Indus с произношением «Индас») в Индии. На санскрите понятие «река» обозначалась созвучным словом «синд». Племена Синдов известны не только как население области Синд в Пакистане, но и и как древнее население Таманского полуострова (Синдика античных авторов). Известны и другие индо-черноморские параллели в топонимике (Хиндукушх, Хиндикопас) [30]. Генетические исследования выявили две волны арийской миграции в Индию: 7-12 тысяч лет тому назад из Южной Сибири через Китай и около 3600 лет назад с территории Ирана [31]. Следовательно, топоним Меркатора Indas в Крыму можно отнести к эпохе индо-европейской общности, то есть к доисторическому времени.

Рис. 11. Крымский Инд – река Indas у стрелки на карте Меркатора 1595 г.

Та же карта Меркатора [29] показывает загадочные топонимы с основой nigro (чёрный): Golfo de Nigropoli (ныне Керкинидский залив), город Nigropoli и поселение Nigropon северо-западнее Перекопа (рис. 12).

Рис. 12. Район загадочных, как бы негритянских, топонимов на карте Герхарда Меркатора 1595 года из коллекции автора [29].

Эти топонимы не являются произведением самого Меркатора, так как более ранний Каталонский атлас 1375 года изображает Golfo de nigropilla. Венецианский портолан XIV века (Ms. 10057, Marciana Library, Venice) также содержит Golfo de nig[r]opilla [32]. Венецианская карта 1776 года [33] из коллекции автора показывает в этом районе только «Чёрную долину» (Czornaja Dolina). На современных картах тут значится поселок «Чёрная долина», но возникший лишь в 1827 году. В отмеченной области «чёрных» топонимов залегают не черноземы, а каштановые и бурые пустынно-степные почвы.

Не исключено, что «чёрные» топонимы связаны с древнейшим населением территории Украины (рис. 13). В археологии давно дискутируется тема негроидного населения Европы – ранней волны миграции Homo sapiens из Африки, возможно, еще до кроманьонцев (т.е. ранее 45 тысяч лет тому назад). Сообщалось о находках таких «негроидов» в Англии, Италии, Швейцарии, на Украине и в России [34].

Еще в первой половине 1970-х годов советский геолог, профессор Ковалевский истолковал итальянский топоним «Негропонт» как острова «Черных понтийцев» [36]. Он ссылался на поэму «Эфиопика» Арктина Милетского (VIII в. до н.э.), где Черное море (Понт у древних авторов) считалось местом обитания эфиопов. Геродот в V в до н.э. писал о населении Колхиды (ныне Абхазии): «Колхи, по-видимому, египтяне: я это понял сам еще прежде, чем услышал от других» [37]. Святой Иоанн Златоуст (347-407 гг.), пребывавший в ссылке в Питиунте (ныне Пицунда), упоминает об "эфиопах" как о части коренного населения. Черноморская колония негроидов, ближайшая к Nigropoli Меркатора, известна историкам как «абхазские негры» [38]. Их происхождение неясно.

Поэтому можно попытаться связать и топоним Nigropoli Северного Причерноморья с сокращенным пересказом греческого словосочетания νέγροζ πολυάριθμεζ (негрош полярифмеш) – «негры многочисленные». На Украине, действительно, встречаются негроидные топонимы, например, Черноголовка, Черновцы, даже Негровец и Негрово (на Закарпатье).

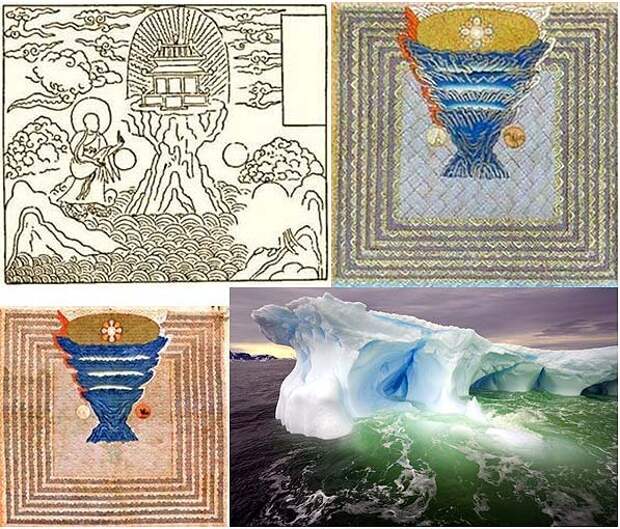

Другие примеры доисторических топонимов просматриваются в традиции буддийской картографии мира. Согласно канонам, на такой карте «мандала» в центре помещалась мифическая гора Меру. Еще в древности индийский астроном Брахмагупта (ок. 598—660 гг.) осознал, что описания Меру в священных текстах соответствуют размещению горы на северном полюсе Земли [39]. Арктические мотивы в священных древнеиндийских текстах («Ведах») и древнеиранской «Авесте» были подмечены Б.Г. Тилаком еще в начале XX века [40]. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» сохранил память о первобытном Северном Ледовитом океане – «северном океане» или «молочном море» доступном только птицам.

В этой связи автор обратил внимание на редкие буддийские изображения горы Меру в виде айсберга среди морских волн (рис. 14). Откуда в сухопутном Тибете или знойном Туркестане могли знать о грибообразной форме тающих океанских айсбергов? Озерные айсберги встречающиеся, например, в о. Мерцбахера на Тянь-Шане, не имеют грибообразных форм, для возникновения которых необходимы океанские волны, сравнимые с высотой айсберга. Кроме того, озерные льды слишком мелки для древнеиндийского мифа о Швета-двипа, который был «в индийской мифологической космографии серебряный или белый баснословный остров-материк, пребывание бога Вишну» [41]. Такие айсберги с плоскими вершинами (столовые и блочные) образуются при откалывании глыб только от шельфовых ледников в океанах. Эти феномены, вроде уже исчезнувшего канадского ледника Уорда Ханта, редки в Северном Ледовитом океане, но были распространенным явлением во времена оледенений. До сих пор на океанском дне обнаруживают гигантские борозды, пропаханные доисторическими супер-айсбергами на глубинах до 1200 метров [42].

Рис. 14. Буддийские изображения горы Меру в виде айсберга в пещере Китайского Туркестана (вверху слева) и Тибете (вверху справа и внизу слева) в сравнении реальным айсбергом (внизу справа).

Утраченный корпус географика

По-видимому, средневековые картографы заполняли пробелы знаний о неизвестных им районах Земли с помощью каких-то древних сочинений, недошедших до нас. Совокупность таких гипотетических источников можно условно назвать «корпус географика». Судя по многочисленным соответствиям картографических «фантазий» доисторическим реалиям, корпус географика сформировался за длительный промежуток времени, в основном от эпохи последнего оледенения до Древнего царства в Египте. Некоторые данные [8] указывают на существование даже более ранних источников. Влияние утраченных сочинений по доисторической географии на средневековую картографию можно проиллюстрировать следующим примером.

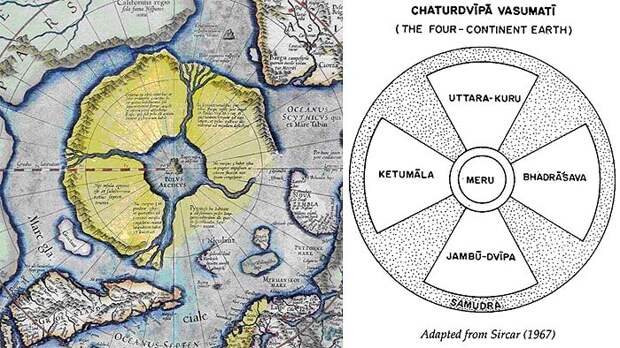

В древнеиндийской и буддийской традиции, восходящей к древнеиндийским былинам (пуранам), полярную гору Меру окружали четыре стилизованные острова-континента (двипы). Похожее изображение «высочайшей» горы на северном полюсе в окружении четырех земель существовала и в европейской средневековой картографии – это глобус Бехайма 1492 г., карты Рюйша 1507 г. (рис. 4), Фине 1531 и Меркатора 1569-1595 годов (рис. 15). Голландский исследователь Ван Дузер отметил удивительное сходство в деталях европейской и индийской концепций полярной картографии, однако, отверг возможность прямого заимствования [45]. Тем не менее хорошо известно, что индийская и европейская культуры связаны общностью индо-европейских предков [31].

Рис. 15. Сходство карты арктических земель Меркатора 1595 года [43] (слева) со схемой изображения полярной горы Меру и окружающих её островов-континентов согласно ранней индийско-буддийской традиции [44] (справа).

Из писем картографов и надписей на их картах известно, что Рюйш и Меркатор изображали северную полярную область Земли на основе давно утраченного конспекта Якоба Кнойена из Гааги (Cnoyen Jacobus. Itinerarium, Hagae, 1364), который являлся пересказом других утраченных книг: «Деяний» короля Артура (Arthur, Gesta, VI-XIII вв.) и «Счастливого открытия» (Inventio Fortunate, 1360-1364) [45]. Индийские же источники, Пураны, отнесены к III – XII векам, но традиция приписывает их мудрецу Вьясе, жившему как считается в конце IV тысячелетия до н.э. за Хотя все эти книги отнесены к историческому периоду, содержащаяся в них информация более соответствует доисторическим реалиям эпохи таяния ледников Заполярья.

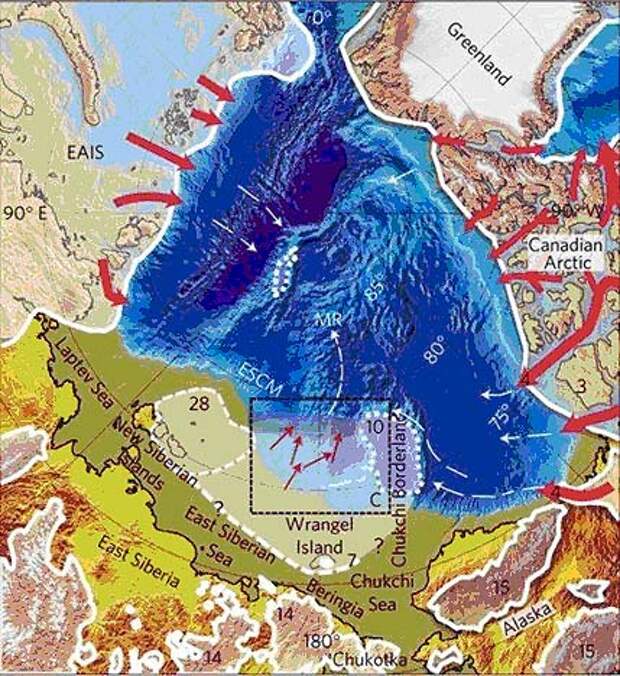

Рисунок 16 демонстрирует новейшую карту максимального оледенения северного Заполярья. На ней в районе Северного полюса указан ледник, вокруг которого принято выделять четыре ледниковых щита: Гренландский, Лаврентийский (Канадская Арктика), Восточно-Сибирский и Евразийский. Указанные щиты возвышались на 2-3 км выше уровня моря и в эпоху таяния (около 10 тыс. лет до нашего времени) выглядели как временные земли вокруг полюса, разделенные проливами. Именно такая картина циркумполярных земель, несуществующих ныне, видна на географических картах XVI века (рис. 4, 6, 15).

Рис. 16. Контуры ледниковых щитов Заполярья (белые линии и пунктир) в эпоху максимального оледенения [46]. Красные линии – направления движения льда.

Наличие ледниковых реликтов на географических картах средневековья и даже XVIII века (рис. 1, 2, 4-6, 15) требует сохранения информации на протяжении более 10 тысяч лет. Это заключение позволяет по-новому взглянуть на «мифическую» датировку древнейших частей царских списков Египта и Шумера. Несмотря на то, что додинастический период Древнего Египта принято ограничивать 6000—3100 гг до н.э., сами древние египтяне относили хроники древнейших царей-богов фактически к последней ледниковой эпохе (Туринский папирус [47]; Манефон [48]).

Существование столь древних источников засвидетельствовал египетский жрец Манефон (III вв. до н. э.): «У египтян есть определенная табличка называемая Старой хроникой, содержащая [сведения о] тридцати династиях в 113 поколениях, в течение длительного периода 36525 лет» [48, p. 136]. Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) отметил: «Они (египтяне) рассказывают также, что Египетское царство управлялось людьми на протяжении около 15000 лет» [48, p. 199]. Вавилонский жрец Беросс ( IV-III в. до н.э.) перечислял правителей Междуречья за 432 тысячи лет («Итак, всего десять царей; и период, который они все вместе царствовали составляет сто двадцать сари. ... Теперь сарус оценивается как три тысячи шестьсот лет» [48, pp. 51-53]).

Столь ранние датировки принято считать ошибочными. Но ледниковые и пост-ледниковые реликты средневековых географических карт указывают на некое «зерно истины» в писаниях древних авторов. По-видимому, существовал неизвестный, культурный фактор в доисторические времена.

В этой связи имеет смысл вспомнить о пионерской работе французского академика Ж.-С. Байи второй половины XVIII века [49].

Он пытался доказать, что удивительные прозрения древних авторов были «остатками установлений принадлежавших народу большой древности», что «древний народ имел высокоразвитую науку», и что «этот древний народ жил в Азии на широте около 49 градусов» (т.е. на территории современной России), а «свет науки и население мира распространялось с севера на юг» [49].

А.В. Архипов

г. Грац, Австрия

-

ЛУНА ЧУДЕСАТАЯ

Есть мысли?

КРЫЛАТАЯ СКАЛА. НЬЮ-МЕКСИКО

sibved

Очередная находка читателей. На этот раз по наводке от vel124.

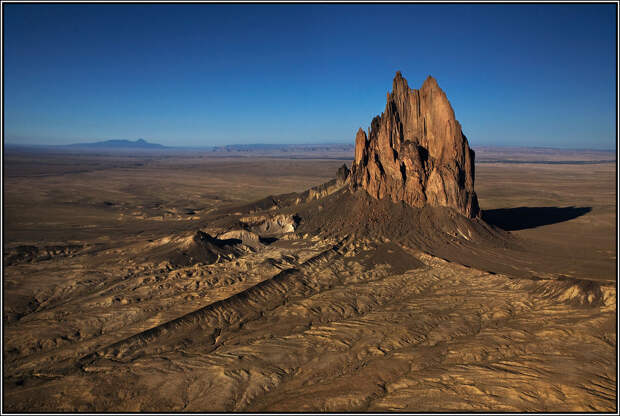

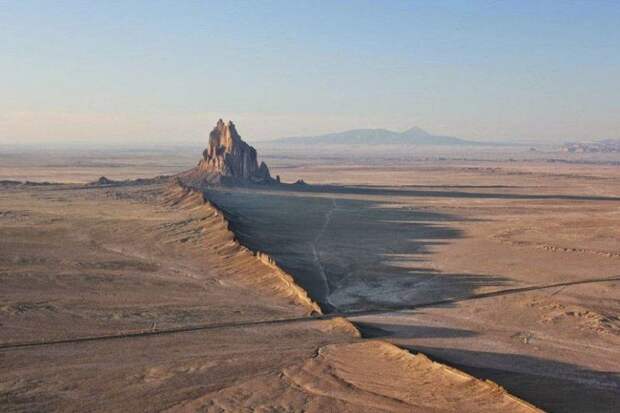

Шипрок, Нью-Мексико, США

Расположен массив на северо-западе штата Нью-Мексико. По официальной информации от геологов представляет собой результат извержения вулкана, случившегося около 30-40 миллионов лет назад. Основная его часть имеет высоту 600 м, диаметр 500 м, и находится в 2300 м над уровнем моря.

Своим названием это местечко обязано сходству с носом клипера. Шипрок известен и как Тсе Битай («окрыленный камень»), имя, данное ему индейцами навахо. Многие туземные племена региона считают эту таинственную скалу священной. Координаты: 36° 38' 57.83" N 108° 49' 46.87" W.

В настоящее время скалолазание здесь запрещено. Индейская легенда рассказывает о том, что однажды племя подверглось нападению врагов и ему не осталось ничего, кроме молитвы. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. «Окрыленный камень» так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйственных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Считается, что их останки до сих пор покоятся на вершине, и навахо не хотят, чтобы тревожили прах их предков.

Больше всего интересен эти каменные гребни, расходящиеся от скалы под углом 90 градусов

Понятно, что так вулкан извергаться не может. Вполне возможно, что это осадочная плита, вставшая вертикально при катастрофическом горообразовании, т.е. при торможении плит. Но как объяснить вторую плиту, которая перпендикулярна первой?

С высоты очень похоже на башню в углу крепости. И все это разрушено потоком с сильнейшими следами водной эрозии

Для геологической складчатости – это образование слишком прямолинейно и вертикально

Это просто как каменная монолитная стена

Как природные, пусть даже катастрофические силы могут такое создать – непонятно

Южная часть «стены» тянется на более чем 8,5 км

Оказывается, от скалы отходит и восточная «стена». Огромные следы водной эрозии. Хотя, сейчас – это пустыня.

Возможно, что эти «стены», как и сама скала – это выходы магмы при образовании разлома. Посмотрим структуру «стен» по-ближе:

У западной «стены». Видно, что структура – блочная, как и большинство каменных столбов на территории России

Т.е. это не осадочная порода, либо это трещины при остывании породы (после ее выдавливания), либо она искусственная (если рассматривать все версии).

На южной «стене»

Если вернуться к вопросу гигантской водной эрозии в этом районе, то вот доказательство:

Это крохотное плато – остаток первоначальной поверхности (к юго-востоку от скалы Шипрок). Все, что внизу – это «съели» водные потоки потопа. 36° 35' 44.44" N 108° 42' 54.83" W

О том, что здесь было море – говорит вот эта карта:

Это из чертежной книги Ремезова.

Либо остаток воды от потопа, либо от таяния ледника после смены географического полюса

ОКАМЕНЕЛОСТИ ИЗ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА

Из скалы торчали куски арматуры. Ну вернее, не арматуры, а того что от нее осталось — хлопья ржавчины в углублениях камня.

- Ну, мало ли. Ну, рыбаки швартовочную конструкцию цементом залили, — ответил я. — Хотя уже понял, что в этом месте — ни причалить, ни даже судно подогнать.

- Это не цемент, это известняк, мел — и это — внутри скалы, — сказала жена.

Она был права! Это торчало прямо из живой скалы.

Это диалог авторов находки "проржавевших металлических элементов" в меловых отложениях.

Продолжу его рассказ:

Это было настолько невероятно, что я убедил себя, что все же это прутья залитые цементом, который по структуре и цвету не отличается от мела. Однако в 10 метрах нас ждала новая находка, еще один кусок ржавчины, уходящий вглубь скалы, и тут уже сомнений не было — это никакой не цемент, это естественная порода.

Мы стали целенаправленно искать и вскоре стало понятно, что тут все скалы пронизаны металлическими элементами, или — толстыми в пару сантиметров толщиной, или тонкими как прутья, или массивными и бесформенными.

С увеличением

Еще ближе

«Прутья», выходящие из скалы

Мы обследовали прибрежный участок с обрывами скал в 300 метров длинной и пару десятков метров шириной. Металлические вкрапления были везде, но распределены они были — неравномерно. Больше всего их было на участке, который я условно назвал «эпицентром» — десятки элементов на квадратный метр, и их количество потихоньку сходило на нет к краям участка, где вкрапления были единичными и совсем мелкими.

На следующий день мы нашли еще один подобный «эпицентр» в 700 метрах от первого, но он был существенно меньше, там участок с металлическими вкраплениями простирался всего на несколько десятков метров.

Было очевидно, что это попало в скалу очень давно, скорее всего одновременно с формированием меловых слоев. «Чистого» металла было существенно меньше, чем «окаменелостей». Так мы назвали вкрапления где металлические детали уже совсем разложились и место, что он занимал, заполнилось меловой породой, но более плотной и открашенной ржавчиной в коричневый тон.

Может быть, это остатки древней растительности с большим содержанием железа? Причем окаменевших? А окислы железа и придает окаменелостям такой вид?

Я долго подыскивал «естественное» объяснение тому, что наблюдаю, и у меня даже сформировалось красивое предположение. Я когда-то читал, что существуют бактерии, концентрирующие железо, и подумал, что наблюдаемая картина могла быть сформирована колониями таких бактерий, живших в меловую эпоху.

Но, вскоре в эпицентре были найдены металлические фрагменты, не оставляющие сомнений в их искусственном происхождении. Один из них мы назвали «потоковый накопитель», так как он очень напоминал по форме одноимённую деталь из фильма «назад в будущее», а другой назвали «пружинкой», хотя больше он напоминал штырь, с нанизанными на него дисками. «Пружинок» было довольно много, а «потоковый накопитель» — в единственном экземпляре.

Более общий план

Но на следующий день мы нашли точно такой же «потоковый накопитель» в другом «эпицентре», в 700 метрах от первого. Отличие было лишь в том, что первый «потоковый накопитель» был в «натуральном виде», а второй — в виде «окаменелости», но по форме и по размерам — соответствие было полное. Рядом со вторым «потоковым накопитель» также лежало несколько «пружинок».

Там же, поблизости, обнажилось плато, на котором была масса «отпечатков» напоминающих фото из учебников биологии с отпечатками костей динозавров.

Вот такая история. Я не знаю, возможно геологи, археологи и палеонтологи найдут простое и очевидное объяснение, каким образом скала мелового периода оказалась внутри нашпигована металлическими деталями, некоторые из которых слишком сложной и одновременно слишком симметричной, правильной формы.

о.Пафос

По всей видимости, это все же окаменелости древних растений. Но как они смогли оказаться в толщах извести и не разложиться? Ведь по геологии ил накапливается, превращается в известь миллионами лет. Органика за это время разлагается, а не каменеет.

КУРГАНЫ. НУ КТО ТАК СТРОИТ!?

Последние находки, и исследования не профессиональных историков, убедительно доказывают, что в самом недавнем прошлом, отстоящим от нас не более, чем на пятьсот лет, произошли события, которые стали причиной колоссальных климатических, географических и ландшафтных изменений нашего континента, которые привели к почти полному уничтожению цивилизации.

Последствия оказались настолько тяжкими, что уровень развития цивилизации оказался отброшенным назад на столетия. Когда были утрачены многие развитые технологии, города превратились в руины, часть наследства предков досталась малочисленным группировкам не самой лучшей части населения, а оставшиеся в живых, вынуждены были заново учиться выживать в диких условиях, без привычных инструментов и навыков, в условиях нового, враждебного человеку климата.

Эти события послужили началом очередного передела мира. Точнее того, что от него, от прежнего мира, осталось. А любой передел, любая смена собственника неизбежно влечёт переписывание истории. И никакой конспирологией тут не пахнет. Всё на уровне подсознательной логики. Например, если вы купили квартиру из вторичного жилого фонда, разве вы оставите табличку с фамилией прежнего владельца на почтовом ящике? Нет. Вы перепишите историю, и на табличке появится ваша фамилия, которая никогда ранее не имела отношения к квартире, в которую вы въехали.

Тоже самое происходит и с целыми народами. Где то географические названия остаются, но они уже не понятны новым жителям, где то «переезжают» на новое место вместе с «жильцами», а где то возникают новые. Причём, вместе с переехавшими кочуют собственные календари, системы мер и весов, денежная система, мифология, язык общения, и всё, что является непременными атрибутами культуры.

Вместе с тем, утрачиваются огромные пласты информации о прошлом семей, родов и племён. Сейчас можно встретить множество людей, которым известны достоверные, многократно подтверждённые сведения о родословной предков на много колен назад, в прошлое. А рядом огромная масса тех, кто не знает даже своих прадедов и прабабок. И те и другие имеют право на взаимоисключающие версии. Первым ни о какой катастрофе ничего от предков неизвестно, а вторые убеждены, что отсутствие устойчивой связи поколений говорит о том, что такая связь могла быть прервана только суперкатастрофой.

Полагаю, что спорить им не о чем. Правы и те, и другие. Никаких противоречий тут нет. Просто единицы сумели сохранить память о предках, а возможно им просто повезло, но большинство, в результате массовых переселений и гибели огромного числа населения, утратили свои корни. Всё совершено объяснимо.

А если кому то непонятно, почему его предки в 18 веке не оставили для потомков сообщений о том, что же было на самом деле, то поспешу объяснить. Самый простой пример. Многие ли из вас знают о том, какой сейчас год на дворе? Точнее ЛЕТО? Положим, что теперь уже многие знают, что сейчас 7524 лето от сотворения мира, а сколько таких было десять лет назад? Между тем, всего сто лет назад, в России каждый назвал бы сразу две даты: - 7424 с.м. и 1916 р.х. Но и это не всё, потому что ещё ранее, триста лет назад, вы бы тоже услышали две даты. Одна 7224 от сотворения мира, и 1716 от воплощения Бога Слова.

И так, механизм понятен. Можно тысячелетиями сохранять календарную систему и историю Рода, и одновременно «забыть» очень важные вещи. Среди них и ракетная реактивная артиллерия, бумажные деньги, нарезное огнестрельное оружие, литьё тонкостенного чугуна, производство прозрачного листового стекла, обработка твёрдых горных пород, и многое, многое другое. В том числе утрата колоссального банка данных об устройстве мира, подлинном назначении некоторых предметов и сооружений. Среди таких сооружений числятся и некоторые из, казалось бы, хорошо изученных, как курганы.

Вот именно курганы и предложил мне обсудить товарищ neblagonadezniy Он пишет следующее: - «Я пытался выяснить вашу точку зрения на соотношение теории потопа, в достаточно недалеком прошлом, и существованием курганов (в центральной части бывшей УССР, где я живу их огромное количество). Если курганы существовали до потопа, то они должны быть занесены слоем грунта так же, как и строения и прочие объекты. А если они возникли позднее, не являются ли они захоронениями жертв этого катаклизма»?

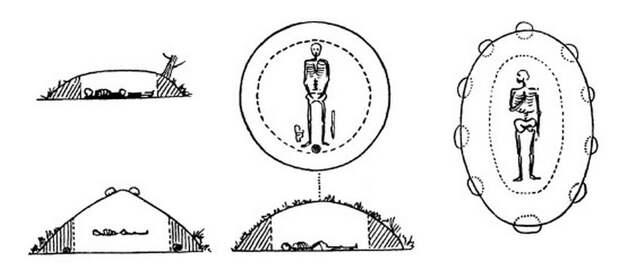

Вопрос замечательный! Сложный, а потому интересный. Начну с того, что курганы, как погребальная культура, широко распространены не только на Украине. На сегодняшний день их не обнаружено только в Австралии и в Антарктиде. Но и не факт, что их там не найдут однажды. И большинство из курганов являются именно могилами, и ничем другим. И я считаю, что курганы с камерами для погребения почти все послепотопные.

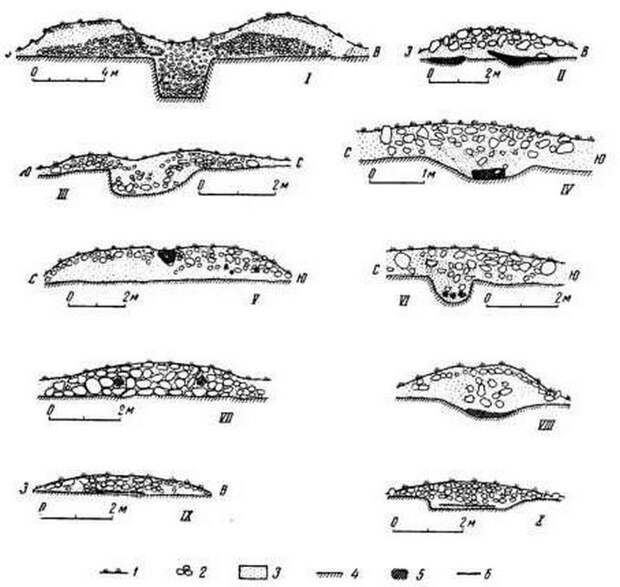

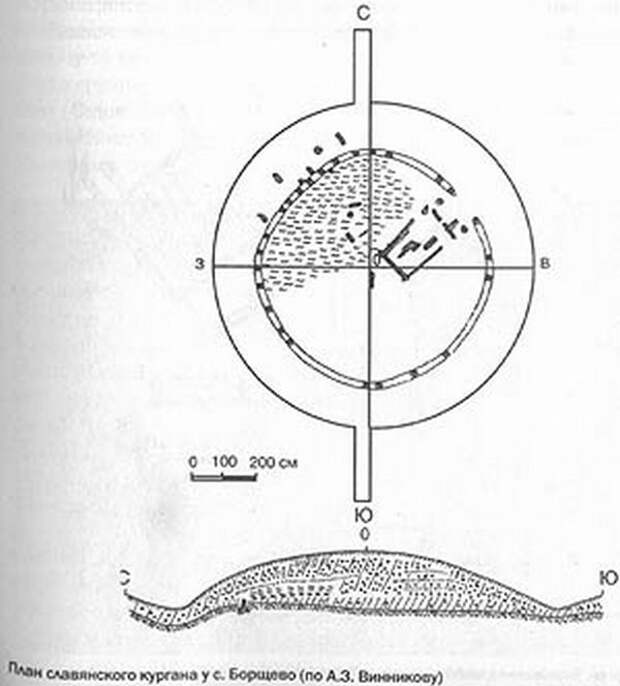

Вот некоторые из их разновидностей:

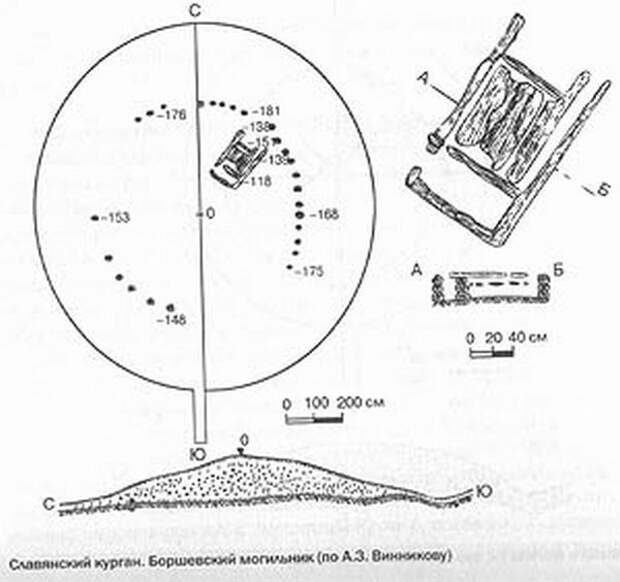

Разрезы каменных курганов. 1 – дерновый слой; 2- камни; 3 – песок; 4 – материк; 5 – остатки трупосожжений.

Наши учёные доказали, что это самые древние из древнейших. Нет, не потому, что у них есть такие приборы (о которых они нам ничего не расскажут) для проведения датировки, а только на основании примитивности. Подкрепляют, правда данными радиоуглеродного анализа, но мы то с вами знаем, что бабка с блюцем воды и свечкой, даёт более точные ответы на вопросы, нежели радиоуглеродный анализ.

Как определяют возраст? Элементарно, Ватсон! По уровню мастерства строителей. Ну а коли так, предлагаю наглядный тест. Угадайте,

Надпись на заборе Гиперреалистическая живопись

Какая картина написана в 15 веке, а какая в 21? М? Левая, правая? Почему то всем ясно, что обе картины созданы в 21 веке. Просто уровень мастерства у художников различный. А вот всё, что касается антиквариата, учёные рассматриваю только с позиций качества исполнения. А это научным подходом ну никак не назовёшь!

Так почему на территории европейской части нашего континента так много «древних» курганов? Полагаю, что ответ очень прост, если знать об основных находках историков-альтернативщиков последних лет, и выводах, на которые эти находки наталкивают.

1) Если было наводнение, вызванное не важно чем,

- цунами,

- приливная волна,

- повышение уровня рек и озёр в результате выпадения длительных осадков,

- или прорыва подземных вод на поверхность,

ИЛИ

2) гигантские территории за короткий срок оказались погребены,

- песком из космоса,

- песком и продуктами горения, поднятыми в атмосферу в результате глобальной мировой войны с применением оружия массового поражения,

- да хоть лунатики сверху мусор выбросили,

НЕ ВАЖНО. Важно, что мы можем смоделировать, какой увидели свою страну люди, пережившие эти события.

Несомненно, это была удручающая картина. После тёплого мягкого климата, когда не требовалось ни тёплое жильё, ни одежда, не было недостатка в продовольствии (персики и виноград росли на Соловках и на Чукотке), люди впервые, может быть узнали что такое снег, мороз, вечная мерзлота и наступление ледника с севера. Их взору предстали

- изменившаяся карта звёздного неба и направлений на стороны света,

- новое очертание береговых линий,

- незнакомый рельеф (на месте гор стали пустыни, а на месте плодородных долин вздыбились скалистые отроги гор,

- редкие островки с растительностью,

- Пустыню, залитую грязе-песчаной смесью.

- банды обезумевших мародёров, горы трупов, и эпидемии.

Дальше что? Райская жизнь в мгновение ока стала адом. Холодно, голодно, воды кругом море, но она не пригодна для питья. Те, кто остался в живых, позавидовал мёртвым.

В это период, не могло быть и речи о каких то захоронениях. Очищали от глины и песка уцелевшие части городов, и обживали возвышенности, на которых сохранилась хоть какая то растительность и плодородный слой. Вот и пришлось осваивать деревянное зодчество. Появились избы и терема. Только не как замена каменным зданиям, а вынужденная мера, на переходный период.

Далее, вода начала уходить, обнажив гигантские территории от Белого до Чёрного моря. Это была пустыня, причём долго. На фотографиях девятнадцатого века ещё видны почти монгольские пейзажи. Древесина на вес золота. Нужно не только дома строить, но ещё и отапливать их. Именно в этот период появились и курганы, о которых идёт речь на рисунках выше.

Мёртвых нужно было хоронить. Сжигать как прежде, было уже не на чем. Копать ямы в мокром песке тоже не айс. Гораздо проще обложить камнями, имитируя допотопные саркофаги, и насыпать сверху холмики. Так в степях стали возникать стихийные кладбища. Кланы крепкие, те, что побогаче, и курганы делали соответствующие. Ну как сейчас «звёзд» же хоронят в гробах стоимостью в квартиру где-нибудь в Порхове.

А нищеброды довольствовались курганами попроще.

Именно в это период, крепкие кланы построили все эти «крепости-монастыри» на северо-западе России. Нужно было как то от нищебродов защищать всё, что было нажито непосильным трудом.

Вот только несолько из сотен сохранившихся:

Копорье

Порхов

Гдов

Изборск. Он же "исчезнувший" Словенск

Печоры

Всё это прибрежные города-крепости, стоявшие на узловых точках водных путей сообщения, окружённые послепотопными пустынями. Это сейчас они далеко от воды, и в окружении молодых, возрастом не более 200 лет, лесов. Так что… Все курганы послепотопные? Нет, конечно! Не надо уподобляться учёным, не способным отделять котлеты от мух. Есть некоторые объекты, которые наука специально, умышленно приписывает к нашей культуре, чтобы не переписывать всю историю.

Есть довольно примитивные курганы, которые имеют явные признаки не погребального назначения.

Тот факт, что в них находят останки людей и животных, а так же домашнюю утварь и следы съестных продуктов, свидетельствуют вовсе не о том, что наши предки были такими идиотами, что хоронили усопших со всем имуществом. Зачастую с домашним скотом и всеми домочадцами. Такие находки говорят о том, что селевой поток застал хозяина в доме, накрыл его и похоронил всех, кто внутри находился. Не обязательно это был жилой дом. Допустим, это гостиница для остановки странников во время путешествия.

Например, у нас на Колыме по всей тайге, на тропах охотников стоят маленькие избушки – зимовья. Кто пришёл в такую, тот и ночует в ней. Выспался, отдохнул, заготовил дров для того кто придёт после тебя, оставил ненужные продукты, сигареты, спички, свечи (вдруг кому то очень требуется), и пошёл дальше. А если бы сель меня во время ночёвки в зимовье однажды похоронил бы? А потом меня откопали бы через сто лет? Что сказали бы археологи? Наверное, сказали бы, что меня похоронили в соответствии с древним обрядом, вместе с оружием, инструментами и собакой. И даже причину смерти определили!

Сомневаетесь? А я думаю, что некоторая часть захоронений считается захоронениями, именно в соответствии с такой логикой. Полагаю, что и мифические викинги, которых не существовало на самом деле, не хоронили конунгов в челнах вместе с дружиной. Пристали к берегу, берег обвалился, и вот через пятьсот лет появляется диссертация на тему «Похоронное дело в древней викингляндии».

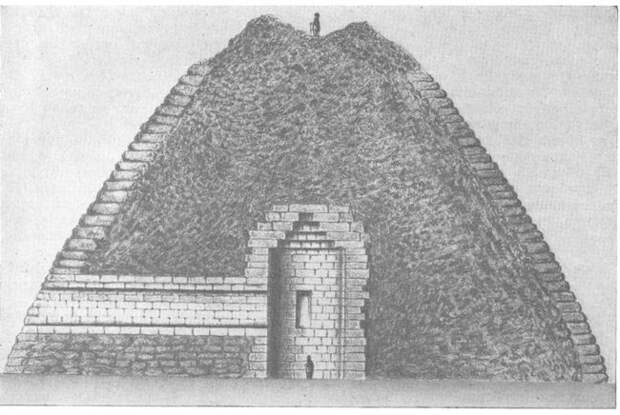

Но и это ещё не всё. К захоронениям приписывают не только утилитарные бытовые сооружения, но и те, которые имеют явное техническое назначение! Например в Керчи есть сооружение, которое историки обозвали «Золотым курганом».

Всё у них - если не «храм», так обязательно «погребальная». И дольмены в могильники записали, и даже пирамиды! Ну нельзя же так!

Таким образом, мой ответ на вопрос о времени появления курганов прозвучит так: - Подавляющее большинство из них построены в первые десятилетия после потопа, но часть из них, сами являются плодами стихии. А ещё некоторые, вообще не принадлежат нашей цивилизации, и их назначение нам неизвестно в силу того, что мы ещё не доросли до уровня понимания того, что перед нашими глазами.

Свежие комментарии