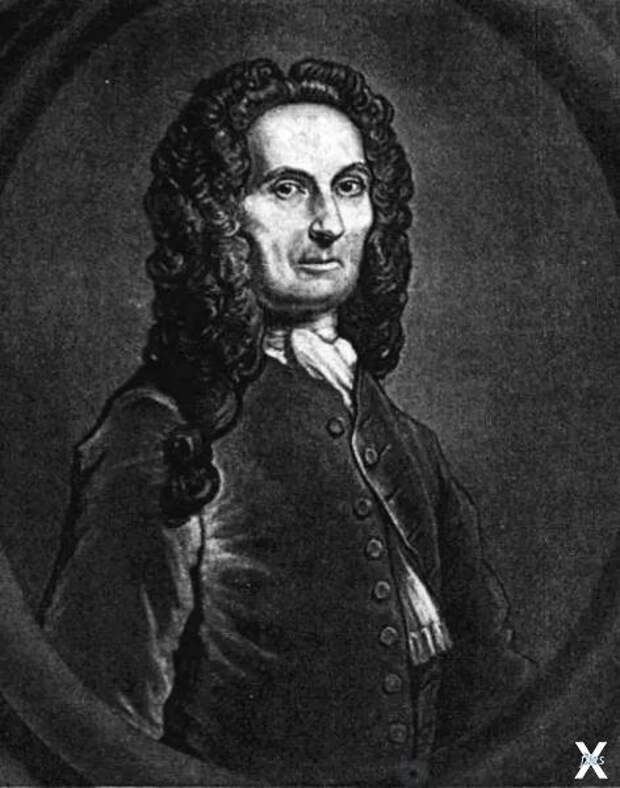

Абрахам де Муавр

Муавр был известным французским математиком 18-го века, который специализировался на статистике и вероятностях. Он любил анализировать и просчитывать вероятность событий. Примерно в возрасте 50 лет он углубился в предсказания смертей, используя сложную математику и социальный анализ.

Сначала он предсказывал даты смерти тем людям, которые были готовы это узнать, однако в итоге он сосредоточился на вычислении дня, когда умрёт сам. Он учитывал различные факторы, а также состояние здоровья человека.

Муавр любил конкретику и точность во всём. Он жил в соответствии с чётким расписанием. Он спал ровно семь часов, ни минутой больше или меньше. В 1754 году, когда ему было 87 лет, он заметил, что начал спать на 15 минут дольше обычного.

Основываясь на своих расчётах, он предсказал, что когда все эти 15 минут сложатся в 24 часа, он умрёт (примерно 93 дня). Он поделился этим со многими людьми и, самое главное, с Эдмондом Галлеем, который станет свидетелем его смерти. Его предсказание было сделано в конце августа 1754 года, а смерть наступила 27 ноября 1754 года. Его прогноз был очень близким, если не точным.

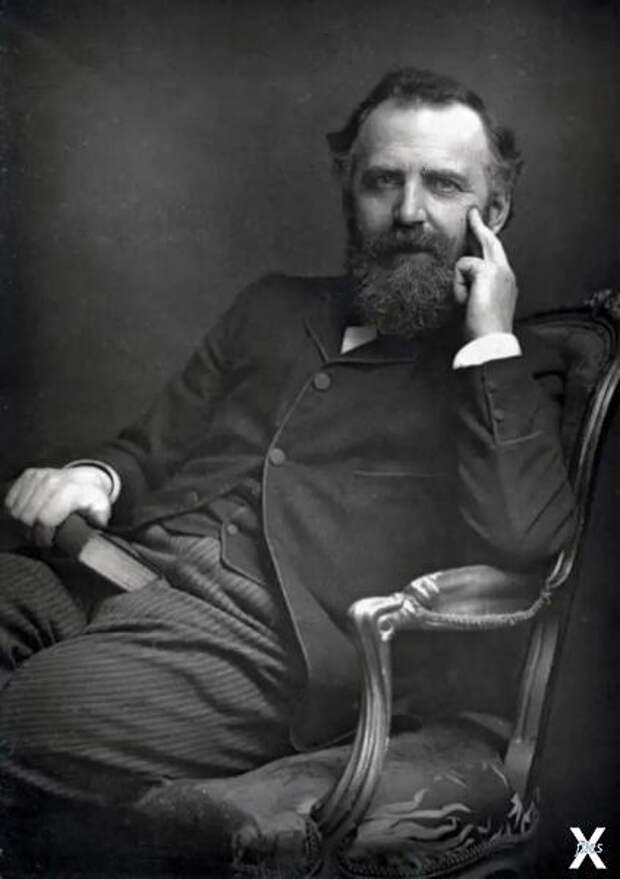

Уильям Томас Стэд

Стэд был бизнесменом в медиаиндустрии конца 19-го и начала 20-го веков. Он фактически считается отцом таблоидов, поскольку он ввёл их в досовременные средства массовой информации. Он также был великим журналистом-расследователем; его статьи всегда привлекли внимание политиков.

У Стэда, однако, был ещё один интерес: его привлекал оккультизм и связанная с ним литература. В свободное время он писал вымышленные истории, и одна из них (1886 год) повествует об океанском лайнере, который направлялся из Британии в Нью-Йорк и столкнулся с другим судном, в результате чего большая часть пассажиров погибла из-за отсутствия достаточного количества спасательных шлюпок.

В 1892 году он написал похожий рассказ, но на этот раз океанский лайнер врезался в айсберг.

Через пару лет Стэд оказался на борту печально известного «Титаника», и, к сожалению, он стал одним из 1514 человек, которые погибли 14 апреля 1912 года. Многие утверждают, что Стэд предсказал гибель «Титаника» задолго до того, как его построили.

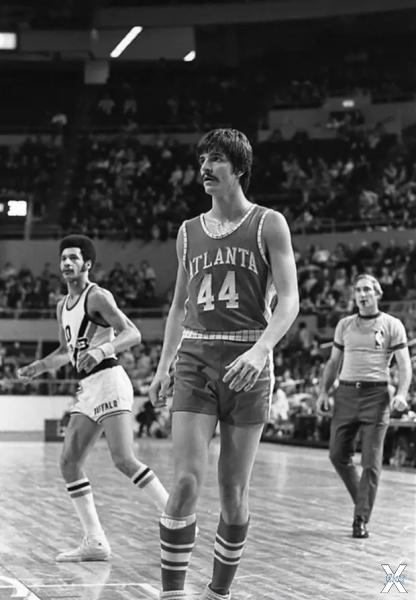

Пит Маравич

Пит Маравич считается одним из лучших баскетболистов в истории НБА. В интервью 1974 года Маравич заявил, что не хочет играть в НБА более 10 лет и что, скорее всего, умрёт в возрасте 40 лет от сердечного приступа.

На тот момент ему было 26 лет, и он уже четыре года играл в НБА. После своего заявления он пробыл в НБА ещё шесть лет, а в 1980 году ушёл, как и обещал.

5 января 1988 года, когда Маравичу было 40 лет, у него случился смертельный сердечный приступ, когда он играл в баскетбол со своими друзьями. После вскрытия медики заявили, что у Маравича были проблемы с сердцем, о которых никто не подозревал.

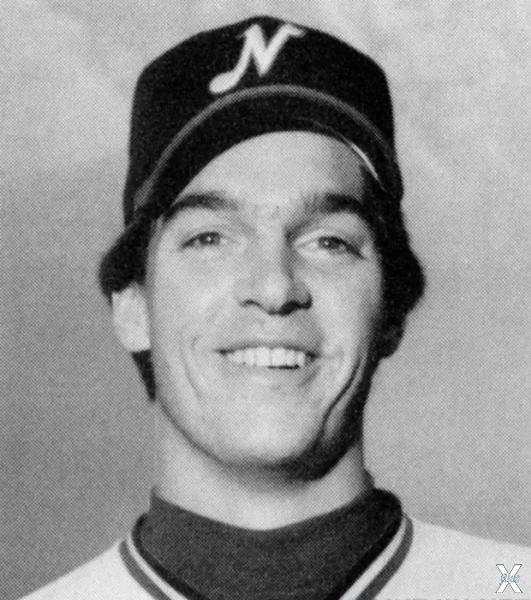

Фрэнк Пасторе

Фрэнк Пасторе был известным бейсболистом в 1980-е годы. Он сменил свою спортивную карьеру на роль ведущего христианского радиошоу в Лос-Анджелесе, которое было названо в его честь.

В течение многих лет он продолжал быть ведущим этого радиошоу, и люди просто обожали его. Он питал особую страсть к мотоциклам, и это был основной вид транспорта, который он использовал для передвижения.

12 ноября 2012 года он рассказал об этом в своём радиошоу. Люди начали предупреждать его об опасностях вождения мотоцикла. Пасторе заявил, что, каким бы осторожным и внимательным он ни был, он погибнет при столкновении с автомобилем на автостраде 210.

В тот же день, закончив шоу, он сел на мотоцикл и отправился домой. На автостраде 210 он врезался в автомобиль. Пасторе получил серьёзные травмы головы, приведшие к его смерти спустя месяц после инцидента.

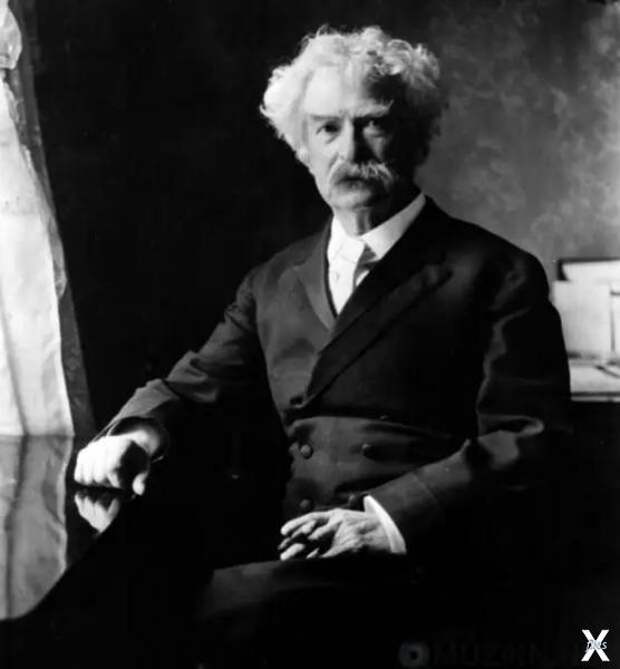

Марк Твен

Твен известен как величайший писатель в американской истории благодаря своим многочисленным романам, которые достигли мирового признания.

Он родился в 1835 году, тогда комета Галлея прошли мимо Земли на очень близком расстоянии. В 1909 году Твен заявил, что умрёт, когда комета Галлея снова пройдёт мимо нашей планеты. Считается, что комета Галлея проходит мимо Земли каждые 76 лет. 20 апреля 1910 года она снова приблизилась к Земле, и через два дня Марк Твен умер от сердечного приступа.

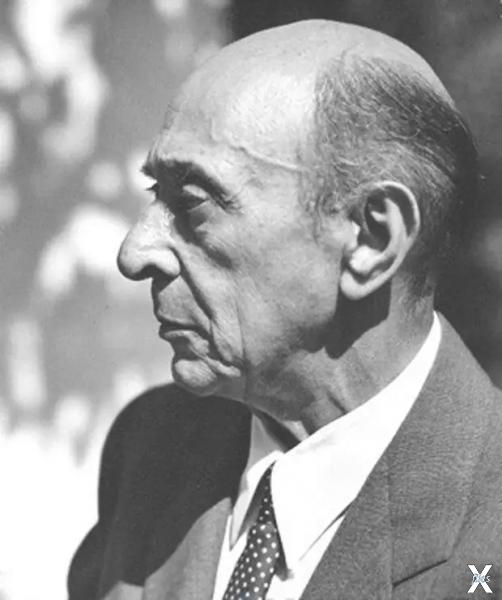

Арнольд Шёнберг

Шёнберг был спорным музыкальным композитором в 1920-е годы. Дело в том, что он создал новый стиль под названием «атональная музыка». Этот термин описывал музыку, которая не соответствовала системе тональных иерархий, характерных для классической европейской музыки 17-го века. Многим не нравилась такая музыка.

Шенберг был одержим числом 13. Он родился 13-го числа (13 сентября 1874 года) и верил, что ему было суждено умереть также 13-го числа.

По этой причине 13-го числа каждого месяца композитор не выходил из дома и вёл себя крайне осторожно, например, когда резал что-то острым кухонным ножом.

Когда ему исполнилось 76 лет, его друг сказал, что если сложить 7 и 6, получится в сумме 13, поэтому он должен быть начеку целый год. Конечно, это была шутка, которую композитор, однако, воспринял всерьёз.

13 июля 1951 года жена обнаружила его мёртвым в постели. У него были серьёзные проблемы со здоровьем.

Не стоит пытаться предугадывать день своей смерти. Жизнь непредсказуема. Самое главное – полноценно проживать каждый момент. Шёнберг был спорным музыкальным композитором в 1920-е годы. Дело в том, что он создал новый стиль под названием «атональная музыка». Этот термин описывал музыку, которая не соответствовала системе тональных иерархий, характерных для классической европейской музыки 17-го века. Многим не нравилась такая музыка.

Шенберг был одержим числом 13. Он родился 13-го числа (13 сентября 1874 года) и верил, что ему было суждено умереть также 13-го числа.

По этой причине 13-го числа каждого месяца композитор не выходил из дома и вёл себя крайне осторожно, например, когда резал что-то острым кухонным ножом.

Когда ему исполнилось 76 лет, его друг сказал, что если сложить 7 и 6, получится в сумме 13, поэтому он должен быть начеку целый год. Конечно, это была шутка, которую композитор, однако, воспринял всерьёз.

13 июля 1951 года жена обнаружила его мёртвым в постели. У него были серьёзные проблемы со здоровьем.

Не стоит пытаться предугадывать день своей смерти. Жизнь непредсказуема. Самое главное – полноценно проживать каждый момент.

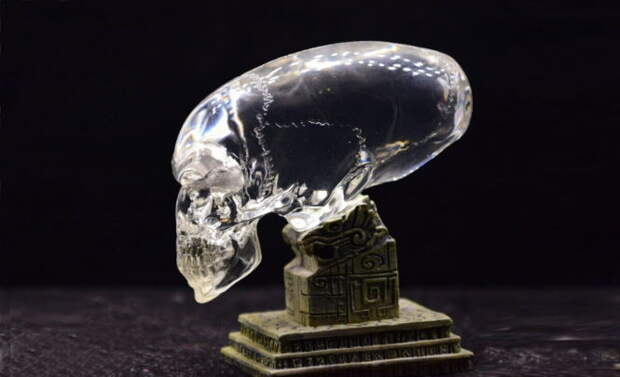

«Хрустальный череп» — артефакт инопланетной цивилизации?..

Хрустальные черепа — это модели человеческих (или даже нечеловеческих) черепов, выполненные из кварца. Их находили в Мексике, Центральной и Южной Америках: то есть там, где прежде процветали цивилизации ацтеков, инков и майя.

Предполагают, что черепам может быть тысячи лет, но точно определить сколько им лет крайне сложно, так как метода определения возраста кварца нет.

Вообще-то некоторые черепа весьма напоминают образы голов инопланетян, есть в них что-то инопланетное, тем паче что до сих пор нет внятной теории о том, как и для чего они были изготовлены… Они будто артефакты из иного измерения, возможно существующие для связи с ним…

В связи с этим, зададимся вопросом:

Существует ли для инопланетян виртуальный мир и своё собственное альтернативное измерение? Кто знает… Может быть, то, что мы видим, и принимаем за НЛО и инопланетян действительно являются преднамеренными или не совсем фантомами, эхом их виртуального воздействия, просто очень высокого порядка.

Кстати, нам известен достаточно сильный способ отвлечения от забот реального мира — это компьютерные игры и сетевые РПГ — жанр коллективных игр в интернете, зачастую в жанре фэнтези. Погружение в «иную реальность», после которой даже отчасти забываешь о своей собственной, особенно сильное когда игрок надевает «шлем вирутально реальности».

А что если, так называемые «хрустальные черепа» каким либо образом способствуют именно погружению, аналогичному тому, что происходит при том же самом «шлеме».

Но в этом случае датчики на «шлеме» подопытного подключался к черепу, а тот, в свою очередь освещался какими-нибудь хитроумными прожекторами, при определённом наклоне, которых отображались определённые «области» хрустального «мозга».

Возможно, инопланетяне, наблюдая за жалкими попытками людей постичь инопланетное могущество, тем, что они деформировали свои черепа или шею, или ещё какую-нибудь часть тела (дабы отчасти стать похожими на пришельцев), предложили им такой вот аппарат. Который мог быть, кстати, и средством связи, а также источником информации, который передавался непосредственно в мозг…

А если это так, то и вид некоторых из сих черепов в самом деле напоминает о том, как могли выглядеть пришельцы. И наводит на размышления о том, почему они так выглядели…

Кыштымский пришелец «Алёшенька»

Кыштымский пришелец «Алёшенька» Кое-что указывает на всё это… Например, обычно инопланетян изображают этакими дистрофиками. То есть обжорами и гурманами их сложно назвать, следовательно — в обильной пище особой нужды у них нет. А любые отклонения в здоровье и психике обычного человека, возникают именно от неправильного и чрезмерного питания.

Что же касается, внешнего вида инопланетян, то он скорее напоминает недоразвитого человека или эмбрион. Именно так и выглядит человек, пока он не до конца сформировался, но уже преодолел прочие фазы развития, где он был и головастиком, и лягушкой, и низшим млекопитающим. Именно поэтому, когда находят скелетики маленьких выкидышей совершенно земного происхождения, а также генетических уродцев, не сумевших развиться в полноценную особь, многие их путают именно с пришельцами.

Зачем инопланетянам такая форма, если, конечно, они выглядят именно так (а есть и другие варианты, хотя и не такие популярные)? Может быть, у них есть какая-то своя технология, своего рода «девиация» при рождении. То есть они специально рождаются такими же, с ещё не до конца формированным телом. Возможно, целью здесь могла быть какая-то особая, другая работа стволовых клеток, дабы усилить свойства регенерации и долголетия (у эмбрионов наиболее высокий уровень регенерации)… Кто знает… Сказать, что-то определённое крайне сложно.

Обратим также внимание на другое, любопытное генное нарушение. Называется он «синдром Уильямса» или «синдром лица эльфа». Человек с этим синдромом, внешне и внутренне очень напоминает именно фольклорного эльфа — заострённый подбородок, нос, обязательно голубые глаза, постоянная улыбка, приветливость, словоохотливость, эмоциональность… Своим поведением (больше в ущербном смысле) — он и впрямь напоминают эльфа.

Человек-эльф

Человек-эльф Редкое нарушение, но, тем не менее, оно существует. Поведение человека с данными синдромом — добродушное и детское. Люди не могут выполнять обычную деятельность в силу явно сниженного интеллекта в основных областях, но неплохо разбираются в музыке, из-за того что имеют хороший слух. Загадочно, не правда ли?..

Не исключено, что это ещё одна мутация, которая, возможно, к каким-то видам земных гуманоидов привилась, а к каким-то нет. Ведь, возможно, среди нас и были так называемые эльфы. И они-то уже имели к пришельцам более близкое отношение, но по какой-то причине со временем исчезли (а вернее наличие их популяции, или скорее отголосков оной, снизилось до минимума).

Да, предназначение хрустальных черепов могло быть и другое.

И банальное религиозное, на которое, уже был намёк, и мистические артефакты, наподобие известных хрустальных шаров «аля-Мерлин».

Но это могут быть и своеобразные компьютеры, или же части оного, навроде блоков с зашифрованной информацией, к чему склоняются исследователи ЛАИ.

Это могут быть и специальные центры управлениями, каким-нибудь супер-сложными роботами, некий искусственный интеллект.

Впрочем, это действительно может быть так, и тогда человек, посредством того же упомянутого «шлёма», а может и просто каких-нибудь специальных «очков», «наушников», и что тоже вероятно – «чипа», общался с оным, как многие сейчас общаются с голосовым помощником «алиса». А какие возможности были у древних цивилизаций?..

Есть и версия показанная в фильме «Индиана Джонс 4. Тайна хрустального черепа», где хрустальный череп являлся частью некоего инопланетного организма, который оживал, а потом улетал на летающей тарелке.

А вообще, в традиции, череп-камень — это образ древнего бога Вальи (упомянутого также и в «Велесовой книге»), который желал покорить небо. Таким образом, можно предположить, хотя это и довольно смелая догадка, что многие древние «поклонники Вальи Тёмного», превратно толковавшие небесные знамения, действительно любую технологию, имеющую сугубо прикладное значение, понимали как средство мистико-оккультного могущества.

А Валья некогда и сам являлся искусителем, и подсказывал, как пользоваться технологиями богов, в частности «хрустальными черепами», претворяя желания и воплощая извращённые потребности примитивного раннего человечества… Такие дела… Со временем Валья, как и его брат Вритья, 1000 лет искупали свои прошлые грехи в заточении, пока (согласно северным легендам) не стали белозёрскими старцами…

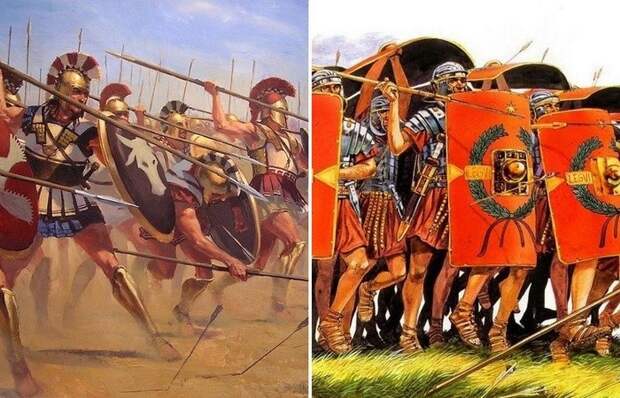

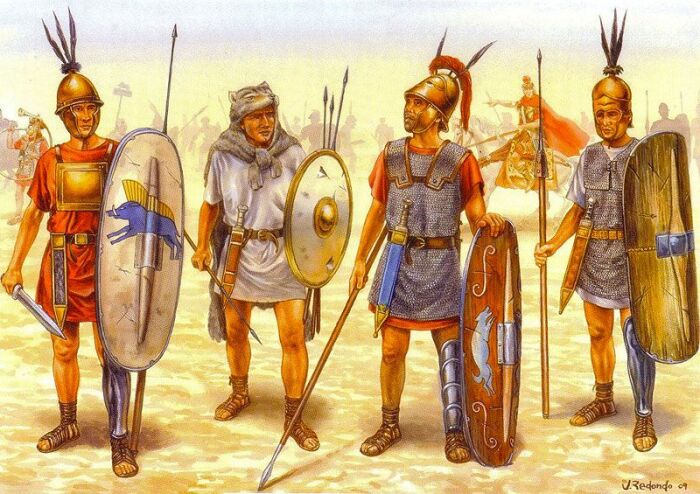

Почему доспехи римских легионеров не защищали руки и ноги

Все потому, что, стоя на холме, знаменитый реформатор римских легионов Гай Марий кричал: «Легионеров не жалеть, римлянки еще нарожают!» А если серьезно, то у отсутствия защитных средств для рук и ног в римских легионах были совершенно конкретные рациональные причины, продиктованные в первую очередь тактикой ведения боя в составе легиона. На самом деле римляне были достаточно продвинутыми и прекрасно знали про средства защиты ног и рук (достаточно посмотреть на тех же римских гладиаторов). А самое главное, что рабовладельческая экономика древнего государства, особенно ко временам Луция Корнелия Суллы (138-78 год до нашей эры), вполне могла бы обеспечить легионы наголенниками и налокотниками если не полностью, то хотя бы в каком-то представительном количестве. Но во всем этом просто не было никакой нужды.

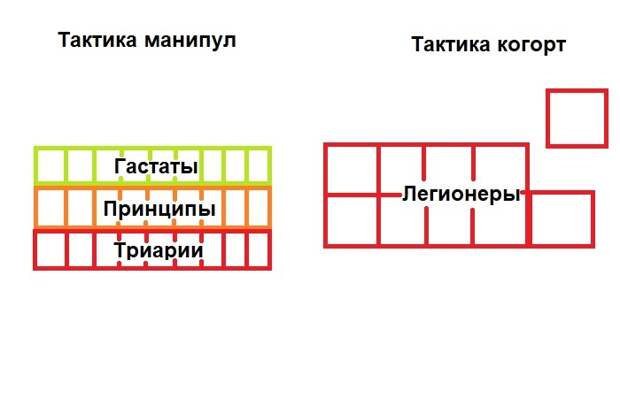

Чтобы целиком понять вопрос, нужно немного углубиться в историю военного дела Древнего Рима. По сути, всю историю легионов можно поделить на три больших периода: период использования манипуляторной тактики, период использования тактики когорт и период постепенно отхода от тактики когорт, который начался на закате римского государства. Нас же интересуют первые два, потому что римская армия в последний период уже совсем не выглядела, как хорошо известные всем по произведениям художественной культуры бравые легионы.

Суть манипуляторной тактики стоит на двух столпах: разделение всего войска на тактические подразделения — манипулы и разделение всех манипул по признаку ветеранства: гастаты (молодые новобранцы, «слоны»), принципы (опытные ветераны, «дедушкит») и триарии (элита ранней римской армии, «дембеля»). Хотя манипулы и были предшественниками когорт, на поле боя они действовали совершенно не так. Ранняя римская армия мало чем отличалась от войск своих соседей: этрусков, карфагенян, греков. Римляне все также строились непрерывной фалангой – линией в три ряда манипул. Впереди стояли новобранцы, за ними ветераны, в тылу – элита. Эта тактика в том числе породила знаменитую римскую поговорку: «Дело дошло до триариев». Значение ее должны быть очевидно – речь идет о том, что в каком-то важном деле все пошло совсем плохо и положительный исход висит буквально на волоске.

Важно понимать, что хотя римская фаланга и была трехрядной и многочленной (в виде манипул), она все-таки была той самой фалангой. Более того, совсем ранние легионы все также использовали в качестве основного оружия длинное копье. Однако, постепенно это начало меняться. В первую очередь по причине того, что Рим оказался в очень удачном и в то же время неудачном месте. С одной стороны, положение города на семи холмах было очень выгодным в плане экономики, а с другой – это же делало его лакомым куском для всех соседей. Римляне были вынуждены воевать для защиты, но при этом прекрасно понимали свое положение и имели серьезные амбиции в области экспансии. Суть в том, что воевать приходилось много.

А когда-то много воюешь, ты неизбежно теряешь много людей. Что самое страшное для любой армии – ветеранов. Главная беда манипуляторной тактики заключалась в том, в чем была беда любой другой фаланги. Они требовала достаточно высокого качества бойцов с точки зрения физической и строевой подготовки. Каждое новое поколение новобранцев приходилось долго учить, а когда ты пребываешь в состоянии войны, времени на такое может просто не оставаться. В итоге проседает среднее качество армии, а вместе с ним проседают и успехи на поле боя. Интересно, что как раз-таки в эпоху римской фаланги, легионеры прекрасно пользовались и наголенниками (носили как правило один на ведущей левой ноге, выставленной вперед в построении) и налокотниками. Однако, эта эпоха уходила в прошлое.

Из-за невозможности регулярно и быстро обучать всех новобранцев до нужного уровня качества, римляне стали отдавать все большее предпочтение дистанционному бою – метанию дротиков. Начался постепенный отход от использования длинных копий в пользу нескольких метательных коротких. Все потому, что для метания дротика уже не нужно быть настолько крепким и выносливым, как для обращения с длинным копьем. Сокращается и требовательность к строгости удерживания построения.

И вот постепенно римляне дошли до тактики когорт, которая окончательно оформилась во времена Суллы и реформ Гая Мария (157-86 год до нашей эры). Римская манипуляторная фаланга окончательно ушла в прошлое. На смену ей пришли когорты, которые уже совсем не обязательно строились на поле в одну линию. Ушло и трехчленное деление когорт по принципу ветеранства. Теперь были просто легионеры. В когортах были как новобранцы, так и ветераны, так и эвокаты (легионеры ушедшие на пенсию, но потом вновь вернувшиеся на службу на контракт). И все это стало возможным благодаря тому, что главным оружием легионера стал не меч и не копье, а метательный дротик – пилим. А вместе с тем отпала и нужда в ближнем бое.

Конечно же, легионеры все равно дрались в рукопашную. Однако, большинство сражений отнюдь не были той резней, которую современные люди привыкли видеть в фильмах. Тем более, что когорты всячески помогали противнику «принять правильное решение» при помощи метания дротиков в его сторону. Тем не менее важно понимать, что рукопашный бой поздних легионеров имел уже далеко не ту системность, частоту и ожесточенность, что рукопашный бой ранних легионеров, которые по своей логике (форме применения) мало чем отличались от тех же греческих гоплитов.

Отсюда и ответ на главный вопрос, поставленный в начале: в защитных элементах рук и ног для большинства солдат просто не было никакой острой нужды. А потому и повсеместность их использования ушла в прошлое. При этом на многих античных изображения наголенники и налокотники можно часто увидеть у тактических командиров легиона – центурионов и римских знаменосцев – аквилиферов. Более того, наверняка какие-то отдельные легионеры из числа наиболее обеспокоенных за свое здоровье спускали заработанные деньги не на пиво и проституток, а на покупку дополнительных элементов снаряжения. Хотя римский легион и был большим шагом человечества на пути к созданию регулярной армии (и по многим признакам он такой и был), все-таки он являлся еще античным войском. А потому исключительно жесткого устава по форме одежды в нем не существовало, и подобная самодеятельность не возбранялась.

Обнаружена звезда в миллиард раз мощнее Солнца

Астрономы из компании Zwicky Transient Facility, которая работает в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института, открыли крайне необычную звезду с экстремальным магнитным полем, которое почти в один миллиард раз мощнее, чем у нашего Солнца.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а краткий отчет о нем приводится на сайте обсерватории Кека, чьи телескопы помогли совершить неожиданное открытие.

Астрономы обнаружили белого карлика, обладающего невиданными характеристиками. Он одновременно является самым маленьким и самым массивным белым карликом из всех, которые когда-либо наблюдали астрономы.

“Его масса составляет 1,35 массы нашего Солнца, при этом он – размером с Луну, – говорит соавтор работы Илария Кайаццо. – Это может показаться нелогичным, но белые карлики меньшего размера оказываются более массивными”.

Белые карлики – это плотные сжавшиеся остатки звезд, которые когда-то были примерно в восемь раз массивнее Солнца. Они образуются, когда звезды в конце срока своей жизни буквально сбрасывают с себя внешние слои. Оставшееся ядро сжимается и превращается в компактного белого карлика. Считается, что около 97 процентов всех звезд Вселенной становятся белыми карликами.

Недавно открытый объект получил название ZTF J1901 + 1458. Астрономы говорят, что он обладает экстремальным магнитным полем, которое почти в один миллиард раз сильнее, чем у Солнца. К тому же этот объект вращается вокруг своей оси с бешеной скоростью – один оборот он совершает каждые семь минут. Впрочем, это не рекорд – белый карлик EPIC 228939929 вращается каждые 5,3 минуты.

А вот по своему размеру ZTF J1901 + 1458 стал рекордсменом – это самый маленький в диаметре белый карлик из известных науке. Астрономы говорят, что он прошел один из двух возможных эволюционных путей развития. Когда мертвые звезды достаточно массивны, они взрываются, превращаясь в сверхновую типа Ia.

Но если их масса оказывается ниже определенного порога, то они превращаются в нового белого карлика, который тяжелее любой звезды-прародителя. Этот процесс усиливает магнитное поле и ускоряет вращение. Видимо, так и произошло в случае с открытым объектом.

Добавим, что он расположен всего в 130 световых годах от Земли, а его возраст составляет около 100 миллионов лет или меньше, то есть он совсем юный по меркам Вселенной. Это указывает на то, что подобные объекты могут часто встречаться в нашей галактике.

Речь пойдет о знаменитой истории хамельнского крысолова-флейтиста и о детях, якобы погубленных им. Легенда эта была настолько популярна в творческих кругах, что сюжет ее вдохновлял в разное время таких знаменитостей, как Генрих Гейне и Проспер Мериме, английский поэт Роберт Браунинг со своей поэмой "Флейтист из Хамельна" и Валерий Брюсов. В этом списке мы встретим и Гете, посвятившего главному герою нашего рассказа большую балладу.

О чем же гласит сама легенда? В эпоху Средневековья в Саксонии сложилось устное предание, повествующее о том, как Хамельн стал объектом нападения полчищ прожорливых крыс. Местный магистрат был в растерянности, жители впали в панику. Но на помощь горожанам неожиданно пришел некий флейтист. С помощью своего инструмента он выманил крыс за городские ворота и, заворожив волшебной музыкой, заставил одну за другой погрузиться в воды реки Везер. Но жадные отцы города отказались заплатить флейтисту обещанное. Тогда он, уходя из Хамельна, в гневе заиграл снова. Однако теперь за ним пошли уже не грызуны, а дети неблагодарных горожан. И никто не смог остановить ни их, ни музыканта-волшебника. Больше детей никто никогда не видел.

Такова легенда. Но легенда ли? Уже в ряде средневековых документов обнаруживаются подтверждения того, что предание о крысолове, скорее всего не вымысел, а реальное историческое событие. Так, например, городская летопись гласит: "В 1284 году, в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пестрые покровы флейтист вывел из города сто и тридцать рожденных в Хамельне детей на Коппен, близ Кальварии, где они и пропали".

В данном тексте приводятся, как мы видим, лишь голые факты, никак не объясняющие смысла происшедшего. По-прежнему остается неясным, как загадочному флейтисту удалось подчинить своей воле детей и, главное, - "нейтрализовать" родителей. В наши дни, скорее всего, предположили бы, что крысолов владел искусством массового гипноза.

В период XVI-XVII веков в легенде был еще один любопытный отрывок, позже исчезнувший. В нем говорилось, что двум ребятишкам все же удалось спастись, и они сообщили жителям города подробности исчезновения товарищей. Из их сбивчивого рассказа следует, что, отстав из-за усталости от других ребят, они увидели, как дети вслед за крысоловом вошли в горную пещеру и каменные стены сомкнулись за ними. Через несколько недель после этих событий один из уцелевших детей онемел, а другой лишился зрения. Суеверные горожане посчитали случившееся кознями сатаны. Они были уверены, что это именно он явился в город под видом флейтиста.

Помимо недостатка фактов, нашедших отражение в хрониках и книгах, исследования загадочной истории затрудняется еще и тем, что некоторое время спустя после описываемых событий в Хамельне началась эпидемия чумы, унесшая большинство свидетелей трагедии.

В наши дни предлагалось немало версий, пытающихся научно объяснить историю хамельнского крысолова без всякой мистики и чертовщины. Одни исследователи полагали, что в городе случилась эпидемия чумы или дифтерии, убившая детей, а образ флейтиста считали аллегорическим символом вошедшей в город болезни. Другие выдвигали гипотезу, что персонажами драмы были не дети, а молодые горожане, павшие в сражении с войсками епископа вестфальского города Минден. Однако эта битва произошла на четверть века раньше 1284 года и убито в ней было не более тридцати человек. К тому же совсем не понятно, как произошло столь сильное искажение реальных событий? Разве, что сослаться на сомнительный документ: мол, в жизни и не такое бывает...

Более интересную гипотезу выдвинул ученый Мейнард, утверждавший, что дети пали жертвой охватившего их особого "танцевального психоза". Он приводит многочисленные примеры подобных случаев из области истории и медицины. Вспомним хотя бы эпизод с Детскими крестовыми походами, когда подростки, как бы охваченные внезапным безумием, безоружными отправлялись в путь, надеясь победить мусульман с помощью песен религиозного содержания.

Еще одна версия сводится к следующему. В 1284 году некий вербовщик, проходя через Хамельн, уговорил молодых горожан последовать за ним для переселения в другое место. Перейдя через горы, все эти люди оказались на территории современной Румынии и поселились там.

В подтверждение данной теории указывали на витраж XVI века, установленный в хамельнском соборе Марткирхе. На нем изображен уход детей вслед за "Эмиграционным агентом".

Предложенная разгадка кажется вероятной, но лишь на первый взгляд. Надо иметь в виду, что в XIII веке городское население Европы в большинстве своем принадлежало к определенным ремесленным цехам, и старшие мастера вряд ли отпустили бы своих детей в подобное путешествие. Это означало бы потерю продолжателей семейных профессий и привело бы к развалу целых производств. Легко сняться и уйти из города могла только голытьба - люди, не имеющие постоянного заработка и профессии, а такие вербовщикам были не нужны.

Итак, версий много, "А воз и ныне там". Но вот ученые взялись за дело более серьезно. В 80-е годы прошлого века известная немецкая исследовательница Вальтрауд Веллер отправилась на злополучное место и попыталась раскрыть загадку Хамельна. В первую очередь она решила найти те места, о которых сообщала городская летопись. Розыски гористой местности под названием Коппен продолжались долго. Вначале за нее ошибочно приняли большой холм, неподалеку от въезда в Хамельн. Однако никаких пещер в нем обнаружено не было. Тогда решено было проверить более отдаленные районы: и вот старания фрау Веллер в конце концов увенчались успехом. Как оказалось, в пятнадцати километрах от городских ворот Хамельна в горах находится болотистая котлована, окруженная со всех сторон мрачными скалами. Местные жители не любят там бывать и называют ее "Чертовой ямой". Скалы, обрамляющие впадину, отвесны: к ней ведет одно лишь узкое ущелье, практически непроходимое в наши дни. Дно котловины занимает трясина, частично заваленная каменными глыбами и полусгнившими стволами деревьев.

Как вспоминала позже Веллер, даже спустя семьсот лет после трагедии место это выглядело настолько зловеще, что ей стало не по себе. Продолжая свою работу, неутомимая немка выяснила, что развалины, находившиеся неподалеку, некогда были замком, носившим название Еоппенбруг. Рядом располагалась небольшая деревня Коппенбрюгге. Местные старожилы, как пишет Веллер, до сих пор рассказывают истории о том, как в "Черной яме" погибли какие-то люди.

Теперь надо было установить, от чего все же погибли хамельнские дети и почему они оказались так далеко от своих домов. И опять Веллер обратилась к истории. Ей помог календарь: ведь день 26 июня так близок к 21 -му числу - времени летнего стояния, которое всегда широко праздновали в странах Западной Европы. Исследовательница установила, что на скалах, окружавших "Чертову яму", в эти дни издавна проходили народные гулянья и зажигались костры. Вот, наверное, и 26 июня 1284 года толпы детей во главе с неким флейтистом отправились в те края, чтобы хорошо повеселиться и устроить свой отдельный праздник. "Долгая дорога - пишет исследовательница, - утомила молодежь. Когда процессия прибыла на место, уже стемнело, и дети, заблудившись, вполне могли угодить в болото. Возможно, катастрофу усугубил и обвал, отрезавший людям путь назад".

Веллер считает, что ее версия -наиболее достоверная из всех. Она предлагала начать в "Чертовой яме" археологические раскопки, чтобы обнаружить мумифицированные останки погибших - исследования химического состава ила показали, что он должен был способствовать мумификации. Однако правительство отказалось финансировать это мероприятие. Да и в гипотезе Веллер хватает изъянов. Во-первых, день не совсем тот. Во-вторых, непонятно, при чем тут крысы, упомянутые в легенде? Госпожа Веллер предполагает, что весь эпизод с ними - это уже поздняя вставка в текст. К XVI веку Хамельн стал солидным торговым центром, так как судоходство на реке Везер было оживленным - ведь ниже по течению лежал еще более богатый город Бремен. Положение Хамельна вызывало зависть у более бедных его соседей, поэтому, чтобы подчеркнуть данное неравенство, в предание и было включена история о крысолове, наказавшем жадных горожан.

Казалось бы, суть дела ясна, но вопросы, не имеющие ответа, все равно остаются. Хотите - верьте, хотите - нет, но чувствуется в случившемся какая-то зловещая нотка. Если хроники чуть-чуть подправят, можно предположить, что трагедия произошла именно в мистический день солнцестояния (21 июня). Почему именно в этот день, а не в любой другой? Совпадение? Возможно... Но вот один штришок. Почему флейтист, как гласит легенда, был одет в красно-желтый костюм? Напомню читателю, что в одежде именно таких цветов на костры инквизиции поднимались осужденные за связь с дьяволом.

Довольно мало внимания уделяют исследователи и описанию самой "Чертовой ямы". Но и на основании сказанного можно предположить, что она относится к категории гиблых или, говоря языком современной науки, к геопатогенным зонам. А ведь их с древних времен считают каналами связи с низшими - демоническими мирами. В противоположность им существуют и светлые зоны - места связи с высшими мирами. Остается лишь выяснить, зачем посланцу демонических миров понадобились дети. Узнаем ли мы это когда-нибудь?..

Топор, вода и розги: как кончили последние ведьмы Европы

Перешла из католичек в протестантки, чтобы выйти замуж за кучера – вместо этого заключила пакт с дьяволом. 11 апреля 1775 года осудили на казнь за колдовство Анну Швегель. 46-летняя горничная стала последней жертвой многовековой охоты на ведьм в Германии.

История Анны мутная. Вроде, ее помиловали и просто сгноили то ли в тюрьме, то ли в лепрозории. У нее было два смягчающих обстоятельства: она не занималась магией и призналась в связи с дьяволом. Он пришел к ней сразу, как только Анна поменяла вероисповедание ради своего возлюбленного.

Иголка в молоке

На дворе был век Просвещения; суды инквизиции ушли в прошлое, а охота на ведьм продолжалась. В 1782 году казнили «последнюю ведьму Швейцарии». Анну Гёльде, тоже горничную. Она тоже призналась в сговоре с дьяволом (это была черная собака). Будто бы хотела извести дочку своего хозяина и подсыпала ей в молоко иглы. Девочку в самом деле рвало какими-то иголками и палками – возможно, она где-то наелась еловых веток.

Ребенок выздоровел, а горничной отрубили голову. Век Просвещения прошел, наступил XIX век научно-технического прогресса, но ведьм прижучивали не хуже, чем в Средневековье. В 1820 году в Испании за колдовство присудили 200 ударов розгами. В Польше ведьму утопили во время пытки водой в 1836 году! Это был год, когда Чарльз Дарвин завершил кругосветное путешествие; умер Андре Ампер, оставив чемодан открытий в химии и физике; в России началось строительство первой железной дороги.

Кадр из фильма «Ведьма»

Кадр из фильма «Ведьма» У нас колдунов не жгут

Вторая редакция охоты на ведьм возникла на фоне провозглашения новых ценностей родоначальниками европейского Просвещения. Она была удобным способом объяснить все непонятное и выплеснуть страх перед неизвестным. Так считает доцент кафедры истории России МПГУ Алексей Синелобов:

«В Европе традиция преследования ведьм устойчиво сложилась на основе системы демонологии, где у дьявола были наложницы. В России такой системы никогда не было. Более того, господствовало так называемое народное православие, которому волшебство не мешало. Колдуном чаще был мужчина, а не женщина; совершая магические действия, он нередко призывал в помощь Богородицу. А со второй половины XVIII века колдовство в России и вовсе признавалось просто глупостью, но ни в коем случае не уголовным преступлением. Неслучайно Екатерина II успокоила графа Калиостро, когда он приехал на гастроли в Петербург: у нас не жгут колдунов».

Кадр из фильма «Формула любви»

Кадр из фильма «Формула любви» Конечно, государство реагировало на случаи, которые затрагивали царя и его семью. Алексей Синелобов напомнил: в 1756 году камергер Петр Салтыков рассыпал во дворце колдовское зелье. Так он хотел приворожить императрицу Елизавету Петровну. Дело вышло громким, Салтыкова наказали. Но не сожгли и даже голову не отрубили – отправили в ссылку подальше от Петербурга

Свежие комментарии