Тайны Сибири

Сибирь – удивительное место. Несомненно, она хранит множество тайн, раскрытие которых позволит по-новому взглянуть на историю человечества. Поэтому очень символично, что начало XXI века ознаменовалось удивительным открытием — сотрудниками Института археологии Сибирского отделения академии наук совместно с немецкими коллегами была сделана сенсационная находка.

Вообще, в последние годы XX века учёные сделали несколько, по-настоящему сенсационных открытий, ведя раскопки на территории Новосибирской области и Горного Алтая, опрокидывая представления о Сибири, как о диком, холодном и безлюдном крае. Оказалось, что люди на юге Западной Сибири жили ещё со времён неолита. Но самое впечатляющее открытие произошло после проведения обширного исследования в районе озера Чича, которое расположено в одном из отдаленных районов Новосибирской области. В ходе поиска было обнаружено очень крупное городище, может быть даже протогород. Об этом свидетельствуют и планировка поселения, и очень мощная фортификация. Предположительно, памятник относится к VIII-VII вв. до нашей эры. Сенсационность находки состоит в том, что она коренным образом меняет представление о всей истории Уральско-Западно-Сибирского региона.

В общей сложности ученые работали на раскопах площадью около 1000 мІ. Ранее составленная геофизическая карта совпала с тем, что дали раскопки. Чичабург (так назвали протогород) огромен — почти 650 м в длину и около 400 м в ширину. Примерно таким был средневековый Мюнхен. Чтобы исследовать Чичабург полностью, нужны десятилетия.

Многочисленные находки, в частности, несколько бронзовых ножей, подкрепляют старые догадки: протогород жил кипучей жизнью, может быть даже в самом начале VI века до нашей эры.

А потом возникла интересная проблема. Раскопали три жилых сооружения. В двух найдены ожидаемые свидетельства местной культуры, переходной от эпохи бронзы к эпохе раннего железа. Зато в третьем жилище оказался материал того же времени, но совершенно другой в культурном отношении. Находки очень сильно тяготеют к культурам Прииртышья и Зауралья. Напрашивается предположение, что рядом с озером Чича располагалась торговая фактория, куда собирались представители различных племен, населявших Сибирь. А это говорит о совершенно другом уровне цивилизованности этих народов, нежели считалось ранее.

Интересно, что до сих пор в этих культурах не были известны захоронения. По-видимому, сибиряки имели особый погребальный обряд, не связанный с землей. Но потом в Чичабурге было найдено первое захоронение. С немолодой женщиной в могиле находились четыре целых сосуда. На первый взгляд «даме» лет 60, то есть ее можно считать долгожительницей. Кости скелета отлично сохранились, и ученым удалось взять пробы на генетический анализ.

Найдено также большое количество мелких предметов быта.

Это культовые фигурки, изображающие существа, напоминающие как людей, так и животных. Есть некое животное, похожее на ящера с гребнем. Ученые находят эту статуэтку «совершенно замечательной вещью!»

Находки Чичабурга можно перечислять долго. Однако ученые после окончания раскопок закапывают памятник. А на следующий год будут раскапывать его снова. Причина банальна: оставлять раскоп под открытым небом нельзя, а «закрыть» протогород павильоном или поставить охрану, естественно, нет средств. В противном случае, в условиях современного беспредела, может случиться, что через год и исследовать будет нечего.

Если говорить о времени бытования Чичабурга (а это конец эпохи бронзы, начала эпохи железа) то это почти три тысячи лет назад. Переход к новому материалу (бронза — железо) изменил социальные отношения в обществе: то есть оно переходит от первобытного строя к ранним классовым образованиям. Эта эпоха связана и со временем военной демократии. Чичабург, как и Аркаим, в значительной мере это подтверждают. Просто огромное для того времени по площади поселение имело очень мощные оборонительные сооружения с протяжённостью рвов и валов на много километров. Рвы были глубиной около 2 м и имели высокие валы. Ров, помимо вала, имел еще и глиняную стенку с наружной стороны, чтобы люди и скот случайно туда не упали. Все это рассказывает о чудовищных трудовых затратах, что позволяет предполагать достаточно развитую социальную систему общества той эпохи. Чтобы поддерживать такую систему в порядке (а по раскопам видно, что её держали в порядке), нужна была хорошая социальная организация.

Судя по раскопкам, жители этого города были европеоиды с лёгкой примесью монголоидности. Это была особая культура, открытая совсем недавно, и знания о ней пока мозаичны. Антропологически они были связаны с предшествующей, так называемой, ирменской культурой. Самое интересное, что народ этого протогорода был неоднородным этнически. Возможно, что жители говорили на разных языках.

Для археологов одним из главных культурных определителей является глиняная и прочая утварь. По глиняным сосудам определяется и время бытования. Сосуды лепили женщины, а традиционные орнаменты на них передавались ими из поколения в поколение. В Чичабурге ученые встретились с необычной ситуацией для этого времени: городище разделено на несколько секторов, и в каждом своя керамика. Время одно – радиоуглеродные даты имеют один спектр, а в разных местах находятся разные керамические комплексы: и по структуре, и по наполнителям, и по орнаменту. Часть из них явно тяготеет к Уралу, они с примесями гранита, а его-то в Барабинской лесостепи нет. Значит, люди несли его с собой, потому что таковыми были традиции. Из простой глины сосуд не слепишь, нужны скрепляющие добавки: толчёный камень или керамика, тесто или навоз — в разных местах свои добавки. И ещё, на некоторых участках есть в небольшом количестве совершенно чужая керамика. Видимо был обмен. Наверное, это была фактория, какой-то торговый город, где осуществлялись торговые связи.

Если удастся найти дополнительные свидетельства (а предпосылки тому уже есть), тогда можно ставить вопрос даже о новых истоках цивилизованного общества. В Европе в это время начинался переход от первобытно-общинного строя к классовому обществу, появлялись первые государственные образования, первые цари, но как-то трудно представить, что близкие процессы происходили и в Сибири. Однако наличие Чичабурга позволяет ставить вопрос подобным образом.

Обилие уже раскопанных городов и других поселений говорит о том, что Сибирь была колыбелью восточных и скифских цивилизаций, что по ней прошли множество народов, что здесь жили люди десятки тысяч лет назад до нашей эры. Больше того, самые ранние находки из эпохи палеолита относятся ко времени, отдалённом от нас на 200-300 тысяч лет, а может быть и на 600. За это фантастически далёкое время по Сибири прошли волны многих этносов и с запада на восток, и с юга на север и наоборот. Каждый народ оставил здесь «свой след».

Не исключено, что здесь жили и далекие предки славян. Хотя славяне пришли сюда только с Ермаком, но были их эпизодические проникновения на север Западной Сибири и в средневековье. Но период развития Чичабурга гораздо более ранний. Европеоды в Южной Сибири, на Алтае появились очень давно, примерно пять тысяч лет назад. Было несколько волн переселения европеоидов, но шли волнами с юга и монголоиды. А славяне — это этнос, то есть более позднее образование.

А между тем, Чичабург, спрятанный на глубине всего 40 сантиметров от поверхности земли, свидетельствует, что цивилизация здесь развивалась такими же темпами, как и в Европе. Что ее остановило?

-

Ангорская битва 20 июля 1402 года

В конце XIII века при помощи серых на основе остатков Конийского султаната сформировывается Османское государство во главе с Османом. Серым была необходима сильная империя вместо отживающей свой век Ромейской империи, играющая существенную роль в наступлении на русскую Державу. Впоследствии турки-османы рассматривались серыми, как фактор ухудшения русской крови на завоеванных землях, что свершилось позже на Балканах.

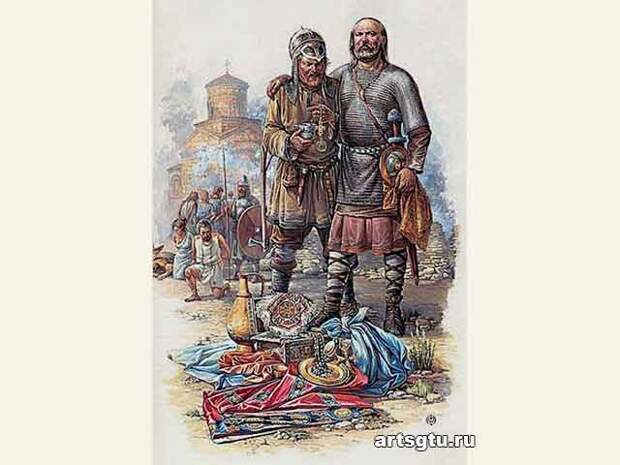

К концу XIV века при султане Баязиде I турки-османы усилились, подчинили Болгарию и осадили Константинополь. Тимур двинул свои рати устранить новое хищное государство. Собрав от 100 до 120 тысяч воинов при 32 боевых слонах, элитную часть которого составили русы, Тимур двинулся к Ангаре (Анкаре). Баязид, узнав о приближении противника, собрал максимальные силы и выставил войско общей численностью до 80 тысяч воинов, среди которых было около 20 тысяч сербов и 18 тысяч Русов, находящихся на территории Анатолии со времен удара Сибирской Руси.

В ходе битвы войска Тимура обхватили левый фланг Баязида, где отряды сербов оказали упорное сопротивление, в то время как на правом фланге 18 тысяч Русов и отряды анатолийских вассальных правителей отложились от Баязида, перейдя на сторону братьев по крови. Когда вражеские фланги оказались разбиты, Тамерлан двинул на центр вражеской армии три тумена тяжёлой русской конницы. Янычары оказались окружены и битва превратилась в побоище. Турецкие янычары, составляющие ядро вражеской армии, были перебиты русскими витязями, турецкий султан был схвачен при бегстве.

Армия Баязида потеряла до 65 тысяч убитыми и фактически была уничтожена, погиб один из сыновей султана, сам Баязид был взят в плен, где впоследствии скончался. Только сыну султана Сулейману удалось бежать вместе с 4 тысячами изнеможённых конников. После разгромного поражения Османское государство, как таковое, прекратило своё существование, а Болгария обрела независимость. Угроза западным русским землям со стороны турок была надолго предотвращена. Уже позже на базе павшего турецкого государства возникнет новое при поддержке серых, только спустя десяток лет. Потери войск Тимура не превысили 15 тысяч человек погибшими.

-

Движение русского этноса на северо-восток Азии и далее в Северную Америку

Рассмотрим одну из глобальных геополитических загадок XVI-XVII в.в. — движение русского этноса на северо-восток Азии и далее в Северную Америку. Первым среди ученых-мыслителей обратил на нее внимание Даниил Андреев, и именно ему следует предоставить слово:

«…Самая глубокая «загадка» заключается в следующем: почему и ради чего, какими именно социально-экономическими причинами понуждаемый, русский народ, и без того донельзя разреженный на громадной, необжитой еще Восточно-Европейской равнине, в какие-нибудь сто лет усилиями отнюдь не государства, а исключительно частных людей, занял пространство, в три раза превышающее территорию его родины, пространство суровое, холодное, неуютное, почти необитаемое, богатое только пушниной да рыбой, а в следующем столетии перешагнул через Берингово море и дотянулся до Калифорнии?

Конечно, усилившаяся крепостная эксплуатация выбрасывала тысячи людей на восточные, незаселенные окраины, где им приходилось изыскивать средства к существованию. Но разве Урал и Западная Сибирь не были достаточно обширны, чтобы вместить и прокормить население в десятки раз большее, чем казацкие дружины, перевалившие через Каменный Пояс при Грозном, Борисе или Алексее Михайловиче? Отчего эти крестьяне (а казаками становились ведь в подавляющем большинстве именно крестьяне) не брались на новых плодородных землях за свой привычный труд, а переходили на охотничий промысел — промысел, ставивший их, по условиям сбыта продукции, в тяжелую зависимость от купцов и от государства?

Народ бежал от гнева помещиков?

Так. Бежал. Но по-чему же нельзя было остановиться и прочно обосноваться на Оби, Иртыше, Ангаре, где никаких помещиков никогда не водилось, а требовалось бежать дальше и дальше, бежать не от погони, которой не было, а неизвестно от кого, неизвестно зачем и неизвестно куда, в непробудную глухомань, через исполинские реки и непролазную тайгу, через районы, занятые инородцами, оказывавшими сопротивление, и, добежав наконец до Тихого океана, не успокоиться даже и там, а перепрыгнуть в Америку?

Русских казаков, дескать, привлекали изобилие зверя и рыбные богатства Дальнего Востока.

Да, привлекали. Но не одни ведь русские знали, что рыба — вкусная вещь; не одни же русские носили меха и торговали ими. Почему же, странное дело, эти самые богатства не привлекали, например, китайцев, обитавших к ним гораздо ближе, в культурном отношении стоявших в XVII веке бесспорно выше русских и к тому же страдавших от перенаселенности в своей стране? …Что же это за непреодолимый зов, увлекавший землепроходцев дальше и дальше? Что это за непонятный инстинкт?

…Показательно, что демон государственности долгое время оставался в стороне от движения землепроходцев. Это видно хотя бы по той безучастности, с какой Российское государство взирало на занятие русским народом огромных земель на востоке Поразительно, что вплоть до XX столетия оно так и не поняло, зачем, собственно, история и его собственный народ обременили его Сибирью и Дальним Востоком. И когда пушной промысел перестал играть в государственных доходах заметную роль, Сибирь превратилась в место ссылки, а Русская Америка была продана …Что сказал бы Петр, этот великий флотостроитель и морелюбец, если бы мог знать, что через двести лет, в 1925 году, его преемники все еще не будут иметь военного, да в сущности и гражданского флота на Тихом океане? А Петр бессознательно понимал больше, чем демон государственности. Он понимал, например, что для чего-то нужно (неизвестно, собственно, зачем именно) осуществить такое грандиозное предприятие, как Великая Северная экспедиция. Подобного предприятия не замышлял и не проводил ни один европейский монарх ни в XVII, ни в XVIII, ни даже в XIX столетии. Нет данных, однако, предполагать, что Петр ясно отдавал себе отчет в смысле и цели такого предприятия. Во всяком случае колоссальные расходы, которых оно требовало, не могли окупиться ничтожными экономическими выгодами, даже если бы русским кораблям удалось пробиться в Индию через Ледовитый океан. А бросать деньги на затеи, не сулящие большой государственной выгоды, Петр не любил.

Достаточно очевидно, что превращению России из окраинной восточноевропейской страны в великую евразийскую державу, заполняющую все полое пространство между северо-западной, романо-католической, мусульманской, индийской и дальневосточной культурами (то есть между почти всеми культурами, ныне существующими), придавалось особое значение. Можно догадываться, что это имело отношение ко всемирно-историческому назначению России и что эти пространственные резервы должны послужить ареной для тех творческих деяний сверхнарода, свидетелем которых явится XXI или XXII век. Культура, призванная перерасти в интеркультуру, может осуществить свое назначение, лишь тесно соприкасаясь со всеми культурами, которые она должна ассимилировать, объединить и претворить в планетарное единство…»

Отдохнем от столь длинного цитирования и попытаемся порассуждать…

Часто эту экспансию сравнивают с движением колонистов-европейцев на Дикий Запад в Северной Америке. Но в чем существенная разница: запад Америки осваивался с целью обживания новых земель, то есть их захвата с неминуемыми военными столкновениями с коренным населением. Но . . . упоминаемое Д.Андреевым «сопротивление инородцев» в Сибири не идет ни в какое сравнение с «индейскими» войнами в Америке. Кстати, еще одна загадка: почему движение русских было остановлено именно на границе проживания «индейских» народов Северной Америки. Было активное сопротивление? Но. . . в доступной автору исторической литературе нет упоминаний о длительных вооруженных конфликтах русских с «индейцами». Таким образом, ни необходимостью хозяйственно-бытовой миграции, ни государственной экспансией и даже ни миссионерской деятельностью распространителей христианства это движение не объяснить.

Так какие же провиденческие силы и с какой целью питали это движение? Просто заполнить пустоту, пространство между цивилизациями? Но почему не китайский, более многочисленный и ближе находящийся этнос? Очередная тупиковая ветвь развития? Но геополитические ошибки совершают, как правило, политики, а не народы! Так, может быть, деяние с прицелом на отдаленное будущее?

Чтобы попытаться ответить на эти и другие вопросы, хочу обратить внимание на отличительную особенность малочисленных народов, населяющих регион. 26 национальностей, проживающих здесь, в некоторой псевдоисторической литературе пытаются представить «отсталыми», живущими в каменном веке и только в двадцатом веке получившими возможность приблизиться к прогрессу. Однако, по мнению Л.Н.Гумилева и других, данные этносы являются реликтами, то есть народами, уже прошедшими основной путь исторического развития и имеющими так называемый этнический возраст в пределах 3-4 тысячелетий. (Для справки: «ведущие» европейские этносы имеют возраст порядка 1,5-2 тысячелетия, российский — 1300-1500 лет).

Но, быть может, практическое отсутствие материальных носителей культуры есть не свидетельство низкого уровня, а признак высочайшего духовного развития? Пример: европейские цивилизации только выходят на постановку задачи развития экологического мышления, только обсуждают возможность или невозможность безотходных технологий, а упоминаемые северные этносы уже имеют свою культурно-хозяйственную систему в качестве примера реализации действующей безотходной технологии. Человечество к концу ХХ века задумывается о единстве и взаимосвязи человека, окружающей природы и космического мироздания, а этносы-реликты живут в этом и искренне не понимают, что может быть иначе.

Ареал расселения данных этносов можно очертить северо-востоком Европы, Сибирью, Приморьем, Чукоткой и Аляской, а также территорией нынешних Финляндии, Норвегии и Швеции (две народности из 28). Таким образом, почти все упоминаемые реликтовые этносы в настоящее время находятся под «юрисдикцией» и влиянием этноса российского. Аляска не является исключением: само название — Русская Америка, признаваемое всем миром, говорит само за себя. И это не случайно. Нет народа по своей климатогеографии более близкого к северным этносам, чем русский. Более того, в Якутии, на реке Индигирка, существуют поселки русских колонистов, живущих там уже около 200 лет и практически полностью освоивших северный образ жизни.

Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! Еще один фактор, на этот раз общечеловеческий. Население Земли стоит перед проблемой выживания, причем как конкретного индивида, так и популяции в целом. Формируется концепция новой науки — выживаемости в экстремальных условиях окружающей среды. Причем данная среда может быть как естественной природной, так и созданной человеком искусственно (техническая, урбанистическая, а также социальная — самая трудноформализуемая и непрогнозируемая!). И от успехов этой будущей науки зависит в целом жизнь на Земле! И не случайно сейчас мы обращаем свой взор к северным этносам. Действительно, вся их многовековая история прошла в условиях для нас, европейцев, сверхэкстремальных. Они являются владельцами уникальной психологии культурно-экологического выживания, когда человек не преодолевает экстремальные условия, не ломает ради преодоления ситуации себя и окружающий мир, а ищет и находит свое в нем место, определяет единственно верный стиль поведения и приводит образ собственной жизни в соответствие с окружающей средой. И более того, в кажущейся угрозе собственной жизни он видит, как ни странно, элементы красоты! Выживание превращается в согласие со средой обитания.

«Цивилизованная» Европа в настоящее время находится на первичном этапе развития науки выживания: она пытается отгородиться от «агрессивной» среды путем использования чисто академического знания и материальных ресурсов. Последнее и привело нашу популяцию в целом к печальному факту: около 80 % совокупного общественного продукта (по данным М.Я. Лемешева) человечество производит абсолютно бесполезно! Отказ от этого потребительского образа жизни, поиск новых путей истинного развития — еще впереди.

И снова смотрим на Север: традиционный образ жизни там приведен в соответствие с резервами территории. Но вряд ли так было изначально. Рискнем предположить, что северные этносы в свое время пережили этап «всеобщего удовлетворения потребностей» и хранят в своей генетической памяти не только конечный результат в виде сегодняшнего состояния, но и процесс поиска и определения пути к истинно экологическому мышлению. Здесь мы и рискнем выдвинуть гипотезу, что еще 300 лет назад, зная, в какой экологический тупик зайдет человечество в конце ХХ века, Провидение и определило русскому этносу задачу: взять под свою опеку северную кладезь экологического мышления — духовное богатство, накопленное тысячелетиями, бережно сохранить, аккумулировать в себе и по прошествии времени сделать своим достоянием, а также достоянием всего человечества!

Нетрудно объяснить, почему именно российскому этносу выпала эта почетная роль: впервые, может быть, в истории человечества воспользоваться духовным опытом этносов-реликтов. Во-первых, упоминавшаяся уже климатогеографическая предрасположенность к Северу, во-вторых, традиционная полиэтничность позволяла сохранить уникальную культуру и, в-третьих, культура российская, включая в себя элементы северной культуры, предлагала их для изучения Западу, смягчая преждевременный пресс научных исследований. (Для последнего на протяжении столетий удовлетворение исследовательских поползновений на север ограничивалось Северной Пальмирой, то есть Петербургом.) И не было опасности захвата этих территорий кем-либо другим — упоминавшимися уже перенаселенными Японией и Китаем. Последние, имея возраст своих этносов, сравнимый с возрастом северных народов, просто-напросто не нуждались в приобретении знания, которым сами уже владели.

В этом свете становится ясным и ответ на вопрос: почему русские землепроходцы остановились именно на границе «индейских» народов Северной Америки? Данный этнос не принадлежит к обсуждаемой группе, он более тяготеет к Центральной Америке — другому центру мировой цивилизации, мало общего имеющему с Евроазиатским регионом. Движение русских было неостановимо потому, что они своим провиденциальным сознанием, не отдавая себе в том отчета, ощущали наличие нужного им знания у народа, с которым вступали в контакт. И, как только очередной этнос представил им принципиально иное, не могущее быть использованным в России знание, так экспансия и окончилась. И без обычных для всех времен и народов военных столкновений!

Остерегаюсь свалить в общую кучу все подряд, но возникает еще одно объяснение исторических событий: неудавшаяся экспансия русских в Северо-Восточный Китай в XIX-XX веках. Китайский этнос не нуждался в «полномочном представителе», поэтому «мягко оттолкнул» претендента, оставив за собой право представлять свое знание перед лицом человечества. Российское мессианство потерпело здесь крах. И провиденческие силы не застрахованы от ошибок! А впрочем, о чьей ошибке можно говорить? Разве, как и в случае с Ермаком, здесь не просматривается фактор государственной экспансии?

Остается только выяснить, уцелели ли знания северных этносов под напором «цивилизации» ХХ века, на этот раз уже в виде активно вмешивающейся Советской власти , действующей под маской русского народа? И не испорчены ли безнадежно отношения северян с русским этносом? К сожалению, как на бытовом уровне, так и в научных кругах, укоренилось мнение, что «остатки» этих народов необратимо потеряли национальное самосознание и нет смысла восстанавливать что-либо! Смею утверждать, что это сродни мнению, складывающемуся о русском народе по наблюдениям в городах: разгул преступности и низкий уровень культуры, проявляющиеся в уродливых промышленных центрах (что совершенно естественно), принимают как деградацию нации в целом. И в России, и на Севере забывают о так называемой глубинке! В этом смысле потери русского этноса в ХХ веке подобны и сопоставимы с потерями северных народов. И тем более необходимо нам искать общие пути выхода из кризиса. А в свете потребности всего мира в освоении культуры выживания совсем по-иному выглядят фигуры, с одной стороны, возрождающейся России, стоящей с протянутой рукой перед Западом, с другой — северных этносов, с точно такой же мольбой обращающихся к России! Не нищими мы выходим на международный рынок, а с товаром, духовным товаром, ценность которого еще не все осознали, но поиски которого уже начаты по всему миру!

Возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что давние легенды о провиденциальной роли русского этноса в мировой истории могут подтвердиться, и это отнюдь не является проявлением национализма. Не исключено. что подобные родники общечеловеческого знания разбросаны до времени по всему миру. Не мог Создатель «заложить для будущего единственную кладовую». Да и эту еще надо уметь открыть!

Русскому этносу еще много предстоит поработать над собой, прежде чем получить право на Знание тысячелетий. Не допускаю мысли, что культура одного этноса откроется перед пришельцем, не овладевшим культурой собственной! Либо ее, культуру, потерявшем! В противном случае надо ждать повторения уже известной печальной (на этот раз британской) легенды о «вересковом меде».

ЧЕУРИН Геннадий Семенович. Действительный член Географического общества России. Почетный полярник. Область научной деятельности: изучение жизнедеятельности человека и разработка практических рекомендаций по действиям в экстремальных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения при отсутствии оборудования, снаряжения и медикаментов. Живет в г.Ектеринбурге.

-

О генезисе древнерусских «змеевмков»

В изучении явлений языческого мировоззрения, ритуалов и атрибутов весьма существенно положение об их слоистом строении, о взаимопроникновении разновременных пластов, древнейших и более поздних. Впервые оно было сформулировало Е. В. Аничковым, и последовательно проводилось в исследованиях В. Я. Проппа. Наиболее полную и детальную разработку в изучении языческой традиции, в том числе и мифологической, оно получило в трудах Б. А. Рыбакова, убедительнейше обосновавшего тезис: «Новые комплексы представлений не вытеснили полностью старых, а наслаивались на них, сосуществовали с ними».

Для раскрытия функциональной сущности явлений язычества и форм трансформации их на протяжении истории традиции существенно межсюжетное и межжанровое сравнительно-типологическое исследование. Между разными формами отражения сюжета раскрываются связи, если историческое объяснение их сосредоточено не только на отдельных элементах и образах, но и на композиционной системе исследуемого явления. Позитивные результаты межсюжетного и межжанрового исследования проявляются в обращении к вопросу о генезисе «змеевиков» при рассмотрении их на фоне змея — мифологического персонажа.

Как известно, о «змеевиках» сложилась обширная специальная литература. Они рассматривались с разных сторон: художественной формы, соотношения языческих и христианских элементов, основы противоречий амулета-оберега с христианским образом змея и многих других. И тем не менее, вопрос о генезисе их еще нельзя признать совершенно разрешенным. Пониманию генезиса языческого амулета в форме змеевика и устойчивости распространения его на протяжении христианской эпохи способствует сопоставление мифологической традиции о змее-драконе — космическом божестве и мифическом предке с традицией изображения змея — змеи на архаических южнославянских надгробиях, ритуальной одежде и средневековой мелкой пластике.

Генезис же формы «змеевика» помогает понять изображение змея-змеи в виде уплощенного клубка с чуть приподнятой вверх головкой на архаических пряслицах.

Генезис мифологического образа змея-дракона полностью выяснить все еще не удается, поскольку корни его уходят в праисторические цивилизации, достоверными сведениями о которых наука не располагает. Сопоставление распространенных в фольклоре вариантов образа змея-дракона, претерпевшего разновременные и разнохарактерные формы переосмыслений, напластований, трансформаций, показывает, что в общем характере его улавливаются связи с мифологическими мотивами о космических предках, наделенных могущественными, сверхъестественными силами, оказывавшими разностороннее воздействие на обитателей Земли. В устнопоэтической традиции образ змея-дракона претерпевает самые различные переосмысления и напластования, трансформируясь из космического божества, мифического предка в различные эпические и сказочные персонажи, преломленные через свойственную той или иной этнической среде окружающую действительность и фольклорную образность, вплоть до злобных демонов и «налетов» («летунов»). В изобразительной традиции различные пути и формы трансформации приводят от языческих форм «змеевиков» к христианским нагрудным иконкам, где от амулета остается лишь змеевидное окаймление края или помещена надпись «Спаси и сохрани», или же к дукачам-оберегам с изображением святых на одной стороне и змея — на другой. Изображения змея-дракона на ритуальных знаковых атрибутах рода ведут к формам ритуальных головных уборов в виде свернувшейся змеи как знаку божественного предназначения царского статуса, на знаменах племен — к формам эмблемы этноса и государства.

Трансформация, претерпеваемая мифическими образами на протяжении истории традиции, доходит подчас до полного переосмысления и деградации. В этом отношении показателен сюжет змееборства. Его исследование в древнерусской живописи, иконах прежде всего, показывает, как образ «змееборца, меняясь, тянется из глубокой, доисторической древности». Образу змея, поверженного Георгием Победоносцем, в христианской иконописной традиции предшествует образ «Медного змея» — спасителя от всенародного бедствия. Это соотносится с образом змея, донесенного южнославянской традицией, где змей выступает вместе с Георгием Победоносцем и Ильей Пророком в борьбе против драконообразных мифологических существ — «ал», демонов стихийных бедствий, насылающих градоносные облака, смерчи, ливни, все сметающие на своем пути. В этом симбиозе языческих и христианских мотивов проявляется переход па Илью Пророка и Георгия Победоносца функций языческого космического божества и мифического предка, одна из важнейших функций которого — обеспечение Земли животворящей дождевой влагой и медиация небесных явлений на пользу ее обитателей. В аспекте слияния древнейших языческих мотивов с христианскими воззрениями особый интерес представляют локальные варианты образа змея, где он причисляется к категории «чистых сил», близких богам и святым. Отсюда тянутся нити к драконам с солярными знаками в средневековых славянских древностях и традиционном народном шитье, с одной стороны, и к изображениям драконов на атрибутах христианской церкви — с другой. Появление хоросов с драконами обусловлено огненной природой мифического дракона, связью его с сберегательными функциями. Архиерейские посохи с изображениями парных змей, символизировавших «мудрость, с которой духовный пастырь должен был пасти свое стадо», вызывают ассоциации со сложными резными изображениями змей на набалдашниках посохов саракачанских пастухов.

Мотивы мифического змея в балканской традиции несут в себе явственно выраженную космическую символику, которая соотносится с древневосточными мифологическими мотивами о космических пришельцах, которым змей-дракон служит средством посредничества между Землей и звездным Космосом. Для понимания генетических корней образа дракона существенны древневосточные мифологические мотивы о драконе — космическом божестве и о космических «сынах солнца», приносивших на Землю благость и основы культуры, изготовивших, в частности, металлический треножник в виде дракона, на котором они в огненном пламени улетали по свершении своей миссии. Особенно же существен мотив о «сыне неба», поднимавшемся на драконе «из страны, где рождаются солнца», со скоростью «мириадов верст» за день, и человек, улетавший вместе с ним, жил еще две тысячи лет. К этому следует добавить мотив о «рыбе»-драконе, явившемся из речных вод»: в нем содержатся проявления представлений о связях рек-морей с космическим миром предков и о текучих водах как одном из путей достижения его. Мотивы чудесных средств переправы, связанной с огнем, дымом, громом, через необозримые водоемы, высочайшие горы, недоступные человеку, облака и «пустоты», расположенные между мирами, и достижения таким путем долголетнейшего продолжения жизни многое проясняют в сущности представлений о змее-драконе, донесенных индоевропейской традицией, и генезисе славяно-балканских ритуальных атрибутов со змеиными мотивами.

Предположение о связанности генезиса «змеевиков» с мифологическими мотивами высказано было И. И. Толстым и обосновано Г. К. Вагнером. В балканской традиции — мифологической, эпической и обрядовой — содержатся данные, во многом проясняющие как идейную основу амулета в форме «змеевика», так и изобразительную форму его.

Мифологическим мотивам о змее — космическом предке созвучны представления о защитной силе змеи — покровителя дома, хранителя семейного очага, как воплощения мифического предка. Змея предстает как один из обликов, в котором являются души умерших сородичей. Домашняя змея приносит счастье и оберегает семью от всяких бедствий. Отсюда изображения змеи на пороге дома, на ритуальном печенье, на венчальной одежде, пастушеских посохах и т. д. От змея (с его космической сутью, фаллической символикой и метаморфозами от змеи к человеку) у земных женщин рождаются дети, наделенные сверхъестественными качествами: необычайной силой, благодаря которой их никто из обычных людей одолеть не сможет, исключительной мудростью, красотой. Самые прославленные эпические герои рождены царицей или же просто земными женщинами от змея.

Одна из основных функций мифического предка — змея-змеи состоит в обеспечении продолжения рода в здоровом, сильном духом и нравственно стойком потомстве. С этим связано представление о том, что змея наделяет людей любовными чарами и сексуальной активностью; являясь покровительницей беременных женщин, она способствует благополучным родам и благоприятствует младенцу.

Из ритуальных действий, связанных с этими представлениями, особенно показательны донесенные традицией саракачан. Змею считают они прорицателем будущего: по признакам и оттенкам поведения ее судят о предстоящей судьбе. Она воспринимается как магический инструмент в руках лиц, ограждающих членов общины от вредоносного воздействия злой магии в целом, и «злых очей» в том числе. Змея считается наиболее сильным оберегом; помещенную в тыкву, ее носят с собой как амулет. Змеиная голова воспринимается как защитница дома, семьи, каждого человека от всякого зла; ее закапывают у очага и как амулет, завернутую в шерстяной лоскут, носят с собой в кочевьях.

В балканской традиции 1 мая — сакральный день, связанный с обновлением природы, возрождением плодородия земли; он считается наиболее благоприятным для всякого рода заклятий, колдовства, ворожбы, чародействия, знахарства. В этот день у саракачан происходит ритуальная охота за змеиными головами, которые затем носятся как амулет. Змею зажимают палкой с раздвоением на конце, золотой или серебряной монетой отрезают голову и помещают ее в колокольчик. В процессе трансформации языческих культов, приспособленных к христианству, произошло и приспособление к нему ритуальных действ, связанных с культом змеи: колокольчик с головой змеи на 40 дней помещался в церкви на 40 литургий, после чего змеиная голова воспринимается как амулет.

В изобразительной традиции с мотивами змеи показателен ритуальный каравай — знаковая принадлежность «рождения Нового года и нового солнца». Мотивы рельефного украшения его идут из глубокой древности, традиция которых устойчиво сохраняется саракачанами. Оно изображает кочевой стан с центральным мотивом загона для скота, стада и змеями с обеих сторон загона и лагеря как защиты его и стимула умножения и процветания. На свадебном каравае — центральная тема — космические знаки месяца и креста, возле которых двойной змееобразный орнамент как символ изобилия и плодородия, общего благосостояния. В числе ритуальных действ, связанных с началом рождественского поста, самая старшая женщина закапывала голову змеи у входа в загон. Это соотносится с поверьем влахов, будто бы у входа в загон живет змея, которая хранит стадо и оплодотворяет его.

Для понимания значимости изображения змеи в орнаментике и амулетах существенно положение древнебалканского мировоззрения: месяц, земля, огонь и змея — четыре элемента, которые как части Космоса составляют источник жизни. Это весьма показательно для определения места змеи в системе индоевропейских представлений о сущности мироздания: змея фигурирует в одном ряду с основными источниками жизни на Земле — землей, огнем и водой.

Спираль, змея, крест — архаичнейшие символы, восходящие к праисторической традиции. Змея, свернувшаяся в круг, как знак плодородия, плодовитости изображалась на венчальном фартуке; беременные носили его перед родами, чтобы мужское потомство было здоровым и сильным. Ту же символику несли две выгравированные змеи на серебряных пряжках пояса молодых матерей.

В балканской традиции символика головы змеи связана и с луной, с воздействием ее на плодородие, возрождение и бессмертие через метаморфозы в разных обликах. Месяц же как господин женщин, который в облике змеи, превращающейся в молодого красавца, является к ним.

Корни восприятия змеи как покровителя очага, хранителя семьи, дома и каждого человека лежат в древних эгейских культах. По древним эгейским представлениям, змея — священное животное, познавшее тайны жизни и смерти, одна из функций которого — предсказание будущего. Богиня-змея, найденная Эвансом при раскопках, считалась владычицей нижнего мира и населяющих его предков, кроме функций хтонического божества, она наделялась функциями хранителя семьи и дома. Впоследствии же змея становится атрибутом божества: так, Афина унаследовала змею минойской богини — покровительницы дома. И другие средиземноморские божества изображались со змеями в руках (Артемида, Геката, Персефона) или со змеями вместо волос. Для рассмотрения вопроса о генезисе «змеевиков» особый интерес представляет Диана, в первоначальный период формирования ее образа считавшаяся покровительницей женщин, беременных в особенности, и рожениц. Вопрос о том, как от богинь, изображавшихся со змеями в руках или с волосами-змеями, в змеевики вошла голова Медузы с ее устрашающим обликом, клыками и умертвляющим взглядом, — предмет специалистов. Представляется возможным, что первоначально на змеевиках изображалась голова богини-покровительницы, в самой же форме изображения синтезированы змеи в руках, змеи, выходящие из плеч, и огненная природа мифического змея в виде змей — языков пламени, расходящихся от головы.

Устойчивая сохранность «змеевиков» в славяно-балканской традиции в значительной мере определяется поливалентностью символики змеи, существенное место в которой принадлежит знаку вечной регенерации в здоровом, сильном, красивом потомстве. Согласно древнеиндоевропейскому мировосприятию, подспудно лежащему в основе славяно-балканской народной традиции, в извечном кругообороте жизнь-смерть-жизнь первенствующая роль принадлежит обожествленному Космосу как движущей силе в превращении душ предков. Восприятие змеи как мифического родоначальника представляет собой в сущности одно из проявлений культа предков-покровителей, от которых зависит благополучие и процветание потомков во всех сферах земной жизни.

-

Русь в древнебулгарских летописях

Взятые сейчас за основу для изучения истории России летописи или как их ещё называют «Повесть временных лет»», составленные нечистоплотным на руку монахом Нестором, во многих местах противоречат здравому смыслу, а в некоторых просто нагло перевирают события в угоду стоящим тогда у власти правителям.

Например убийство князей Глеба и Бориса Нестор приписывает Святополку и обзывает его «Окаянным», хотя в других независимых источниках («Сага об Эймунде», булгарские летописи и др.) прямо сказано, что их убил в борьбе за власть Ярослав Мудрый, но так как он тогда стоял у руля государства и был «мудрым» (а скорее хитрым), то все свалил на своего брата Святополка, а своих невинно убиенных братьев объявил святыми. Поэтому чтобы хоть как то восстановить справедливость давайте посмотрим на историю Руси глазами древнебулгарских летописцев.

««Джагфар Тарихы» («История Джагфара») – единственный свод древнебулгарских летописей (составлен в 1680 году в Башкортостане), дошедший до нас. В свод включены наиболее ценные булгарские летописи: «Гази-Барадж тарихы».(1229 – 1246 гг.) Гази Бараджа, «Праведный путь, или Благочестивые деяния булгарских шейхов» (1483 г.) Мохаммед-Амина, «Казан тарихы» (1551 г.) Мохаммедьяра Бу-Юргана, «Шейх-Гали китабы» (1605 г.) Иш-Мохаммеда и некоторые другие…» (из предисловия Ф.Г.-Х. Нурутдинова).

Свод летописей составлялся когда волжские булгары были уже полностью исламизированы арабами и многое утратили из своей самобытной культуры и языка, поэтому упоминаемые в них имена исторических деятелей и географические названия носят исковерканную тюрско- арабскую транскрипцию (Владимир- Булымер, Андрей- Тюряй и др.), но не смотря на это мы все равно легко узнаем упоминаемых в них героев. Для удобства читателей в нашем обзоре исторического наследия волжских Булгар мы постараемся использовать славянские наименования, приводя для сравнения и исковерканные чуждой культурой.

Булгарские летописи начинают рассматривать родословную славянских князей с Аттилы, но мы для полной картины вернемся немного назад.

В конце четвертого начале пятого века нашей эры князь Русколани (держава Русов которая находилась на территории Дона, Кубани, Крыма и Ставрополя) Вандал из рода русов-саков (предки казаков), а потом продолживший его дело сын Балобер (в «Велесовой книге» его называют Голорев) разбивает готов Германореха и объединяет в единое государство русов и волжских болгар. Голорев умирает в 412 году, и его сыновья делят державу между собой. Князь Рус остается править в Русколани, а другой сын князь Мунзук становится правителем Волжской Булгарии.

Далее сын Руса князь Кий уводит своих людей на Днепр и основывает г.Киев, а сыновья Мунзука – Аттила и Болел предпринимают военный поход на запад. Но вернемся к булгарским летописям в которых утверждается, что Аттила Айбата («бата» означает старейший, старый, старший отсюда произошло и слово «батя»), по прозвищу «Богдан Дуло» имел и другое имя – Мстислав.

С наличием у наших князей нескольких имен мы будем сталкиваться на протяжении всего исследования летописей (например князь Святослав Игоревич тоже имел второе имя – Борис). Так вот после смерти Аттилы в 454 году сыновья его разделили империю между собой. Бел-Кермеку (мы его знаем как Ирнака «Ир» на древнеславянском языке, также означает светлый, белый отсюда и Ирий- светлый мир) досталась северная половина, а Денчичу южная. Князь Мунд (Жигмунд, или Зигмунд) был внук Аттилы. Его праправнуком был Тубджак.

Далее уже сыновья князя Албури (а может быть Мусония?) делят единую Русколань между собой. Младший сын Албури, Куврат, в 629 г. объявил себя каном Великой Булгарии и отделился от своего старшего брата, единого князя Русколани Светояра.

Светояр назвал свою часть Русколани Дулоба. Великая Булгарии просуществовала не долго (629-660 гг.), так как после смерти Куврата в 660 г. начались междоусобные войны его сыновей, в ходе которых его старший сын Бат Боян, остался «на земле предков», а младший Аспарух (Атилькэсэ) ушел со своими людьми на Балканы и образовал Дунайскую Болгарию. Аспарух, как утверждают летописи, дружил со своим дядей Светояром.

В 7-ом веке произошла битва между Бат-Бояном и вождем хазар Калгой. С обеих сторон пало около 90 тысяч воинов, из которых 50 тысяч были хазарами, а предводитель хазар Калга был зарублен. Название речки, где произошла битва – Калка.

Около 701 года умер Аспарух, и ему наследовал из той же династии Дуло Тервель (Тербеди). Правнук Бат-Бояна (Старого Бояна)- Авар правит с 727 г. по 759 г. Его сыновья: старший – Тат-Утяк, имеющий другое имя Сарачин, младший – Тат-Угек также имел другое имя Берендей (или Веремей). Сын Тат-Угека – Тамьян поступает на службу к хазарам и становится военачальником. От брака с хазаркой у него рождается сын Ильяс который тоже становится хазарским воеводой, посадившим на Хазарский трон Исхака Аксак-Тимера. После смерти Авара с 759г. по 787г правит его сын Сарачин. Его дочь от жены из рода русов-словен (новгородцы) выдана за хазарского хакана Аскала и родила сына – Уруса, сменившего на Хазарском троне Аксак-Тимера.

С 787 во главе государства стоит зять Сарачина — князь Черный (сын Русколанского князя Бравлина). Далее Согласно «Гази – Барадж» в Причерноморье в первой половине и середине IX в. правил сын князя Черного — Угыр Айдар, что дословно с тюрско-арабского на наш язык означает «Связаный с Горами Свет Дающими» или попросту Светогор. Мать Светогора Дарья, была родной сестрой матери хазарского кагана Уруса. Светогор известен нам по русским былинам, хотя никаких особых подвигов он и не совершил. Булгарские летописи рассматривают его как совершенно конкретного человека, царя объединившего разрозненные славянские земли в единое целое (Русколань, Киевскую Русь и Булгарские княжества).

Светогор правил всем Сакланом («Сак» означает род саков- казаков, а «Лан» на древне славянском означает земля) с 815 или 816 по 855 год. При вступлении Святогора на трон к нему явился царь Дунайской Болгарии Борис 1 с изъявлением покорности. Под 839 годом «Гази – Барадж” свидетельствует о том, что в это время в степях Тавриды бесчинствовали Печенеги пособники хазар. А Светогор упоминается в «Гази-Барадж” прежде всего в связи с его войнами с хазарскими каганами Караком и Урусом (начало IX в. — 840 г.) и столкновениями с всесильным хазарским беком Буртасом (840—855 гг.) Между Светогором и хазарами началась война, в которой 70-тысячное войско хазар возглавлял бек Буртас.

Но после долгой и упорной битвы 20-тысячное войско Светогора обратило хазар в паническое бегство. Войско Буртаса было разбито, и Карак собирался казнить своего военачальника. Однако его намерение не было исполнено, а самого Карака за поражение в войне со Светогором свергли с престола. С приближенными и сыновьями Карак бежал в Семендар. Но место укрытия было выбрано неудачно. И каган, и его сыновья, и приближенные были изрублены на куски мусульманами. Спастись удалось только военачальнику язычнику Буртасу и младшему сыну кагана Манасу, которого Буртас выдал за своего сына.

После свержения Карака на престоле воцарился хазарский каган язычник Урус ( имя означает «имеющий связь с руссами»), о котором упоминает Константин Багрянородный в связи с постройкой на берегу Дона при содействии Византии, в царствование императора Феофила крепости Саркел (829—842 гг.). Отцом Уруса был хазарин – Аскал. А вот матери Светогора и Уруса, как говорилось выше, были родными сестрами из русского рода словен (жили в Новгородской области).

Мать Уруса выдана за внука Кук-Куяна, сына Шадчина или Саксина – Аскала и поэтому он считал себя больше русским чем хазарином. Поэтому и сын Уруса –Гостомысл (Чинавыз) стал легендарным предводителем новгородских словен, первым посадником в Новгороде.

Урус тоже воевал со Светогором, и тоже неудачно. Князь Светогор и Урус, как мы видели выше, были двоюродными братьями, так как их матери из русского рода словен, были родными сестрами (дочерьми Сарачина). И это родство не позволяло им полномасштабно воевать друг с другом. На стороне Светогора воевали Угры (венгры, переселились в наши края с уральских гор, и поэтому получили такое название, то есть «связанные с горами»), а на стороне Уруса – печенеги.

В ходе этой войны владения Светогора расширились до пределов существовавшего Булгарского Княжества на верхней Волге, и его правитель не замедлил объявить себя слугой Светогора. Сам же Светогор объявил себя одновременно и эмиром Булгара и князем всего Саклана ( это земли Саков-казаков ещё известные из «Велесовой книги» как Русколань: Дон, Кубань, Ставрополь), заявив при этом что небольшой кусок хазарской территории мог бы и без войны признать его власть.

Однако Урусу все же удалось спасти свое государство, и в этом не последнюю роль сыграла построенная им в 834 г. на средства Византии крепость Саркел (не путать с Белой Вежей). Причина возведения этой крепости Урусом была в том, что он был все таки (как и его мать) по вероисповедыванию древней русской веры, и хазарский Итиль — оплот враждебных ему каганов иудаистов — не мог быть его резиденцией. Поэтому Саркел видится также и как ставка кагана язычника в борьбе за власть с каганами-иудаистами из враждебного ему рода Калги. Гарнизон крепости Саркел составляли Печенеги. Только в 840 г. старшему сыну Светогора — Габдулле Джилки — удалось нанести удар по Печенегам.

В том же 840 г. в связи с долгими неудачными войнами хазарский каган Урус был сброшен с престола и убит. Каганом стал иудаист Манас, при нем вся власть в государстве сосредоточилась в руках бека Буртаса (840— 855 гг.), которому Манас был обязан и жизнью, и престолом. Смерть этого бека так же была связана с князем Светогором. Манас намеревался заключить мир со Светогором. Но по приказу бека хазары намеренно разгромили караван, следовавший из Булгара в Киев, спровоцировав этим поход Светогора на Терек. Услышав об этом, два аксакала из селений, между которыми был вырезан караван булгар, вышли к нему навстречу с заявлением о своей невиновности и готовностью внести выкуп за принесенный ущерб. Выкупом назначалась голова Буртаса, которую и преподнесли пострадавшим. Между двумя державами снова воцарился мир.

Во времена Светогора в его войске служили булгары, анты, русы, а также белорусы воеводы Вадима, среди которых были и тысячи русских ульчийцев (славян северо-восточной Руси и готы и борусы и Польские уличи). Вадим родившийся в сакланском городе Вадиме (Видин) был прозван его именем. Он поступил на службу к князю Черному (к отцу Светогора). В 816 г. Вадим был назначен старшим воеводой земли белорусов и великороссов. Вадим восстановил Новгород и Ладогу. Его наместничество называлось Белая Русь.

Сыном Вадима был известный нам Дир. Внук Вадима – Джун тоже имел прозвище «БАТА». Правнук Вадима – Борис был женат на дочери царя Дунайской Болгарии Симеона. Вадим Храбрый также был руководителем восстания в Новгороде Великом против Рюрика. Убит в 866 г. Эриком (Рюриком). Но вернемся к Светогору, умер он в 855 г. и по завещанию был погребен в городе имени его отца — Чернигове.

В конце 50-х гг. IX в. Хазарским каганатом правил всесильный бек Ильяс. Три года Ильяс втягивал в войну кагана Манаса, но это ему не удавалось. Тогда возглавляемые им иудеи в 858 г. зарезали Манаса и посадили на трон его сына Исхака, который дал возможность беку продолжить войны.

Во главе Русколани и входивших в неё территорий Булгарских княжеств и Киевской Руси, стал в это время старший сын Светогора он принял мусульманство и получил исламское имя Габдулла Джилки (855 – 882).

Из-за его новой веры он вошел в конфликт со своим окружением и младшим братом родновером Лачыном, (дословно с тюрско-булгарского означает «сын рожденный от змея», но у нас согласно преданий рожден от змея князь Волх поэтому возможно это одно и тоже лицо), который сам хотел возглавить Русколань. В 858 г. Ильяс поставил хаканом Хазарии сына Манаса – Исхака Аксак-Тимера. Хакан Хазарии Исхак был хромым от рождения, поэтому булгары прозвали разбойного хакана «Аксак Тимер», а после называли так всех особо ненавистных правителей.

В 860 г. Джилки вынужден был из-за своей мусульманской веры уйти в Волжскую Булгарию, где его подняли на царский трон.

У него были сыновья Игорь-бат (Игорь Старый), Алмыш и Мардан (Мардан – сын Габдуллы Джилки и мордвинки).

После ухода Джилки, Лачын занимает престол Русколани, и чтобы заручится поддержкой хазар женится на сестре хазарского кагана Исхака Аксак-Тимера, но она оказалась бесплодной и он от неё не имел детей.

Хазары воспользовавшись междоусобицей между братьями и напали на Габдуллу Джилки который вынужден был отступить, и тогда хазары осадили Киев. Обороной крепости руководил в это время воевода антского ополчения Дир (сын Вадима Храброго).

Ильяс заявил осажденным, что в случае сдачи города Киевской и русской областям будет предоставлен статус свободного от Саклани-Русколани княжества, но подвластного хазарам, а Дир останется у власти.

При поддержке младшего брата Габдуллы Джилки, родновера Лачына, преследовавшего свои цели, и наемника хазаров варяга Аскольда, был заключен устраивающий всех договор. Дир получил титул русского князя, который должен был править под наблюдением хазарского наместника Аскольда.

Город Киев — центр нового княжества — обязался выплачивать дань хазарам и помогать им войсками. Аскольд со своим отрядом въехал в Киев. У ворот, получивших название Яхудских, учредили хазарскую таможню, часть города была отдана под хазарский квартал. За три дня жители собрали дань, и бек Ильяс увел из города свое войско. А на троне Саклана (Русколани) остался язычник Волх (Лачын).

Так перестало существовать единство Киевской Руси, Русколани и Булгара – единой державы созданной Светогором.

Ильяс фактический правитель Хазарии в 860 году приказал Диру и Аскольду произвести внезапное и беспощадное нападение на Византию.

Однако их войско потерпело поражение, и это поколебало ряды варягов. «Дир, тяготившийся хазарской властью и рассчитывающий на помощь в борьбе с ней, первым принял лжеверу христианскую» (соответствует «Велесовой книге»). Так христианство начинало проникать к славянам. Черноморские Болгары которых хан Аспарух расселил на Балканах крестились уже в 861-862г.

Подтверждение булгарских летописей мы встречаем в «Велесовой книге» и в Никоновской летописи где в частности находим сообщение о нападении на Константинополь русов Аскольда и Дира в 860 г., и о последующем крещении одного из русов. Также там сообщается об убийстве сына Аскольда в 864 г. «от болгар”.

«Гази-Барадж» повествует и о некоторых других событиях, совершившихся после крещения Дира и неизвестных «Повести временных лет». В 863 г. в Киеве началось восстание, сопровождавшееся погромом яхудской таможни и хазарского квартала. В наведении порядка в Киеве участвовал хазарский бек Ильяс с 75-тысячным войском, а киевлянам против хазар помогали волжские булгары Габдуллы Джилки. В ходе этой войны был убит сын Аскольда — Тур. Он прибыл в Киев с Аскольдом для соединения с хазарским беком Ильясом и противодействия Габдулле Джилки. Тур попал в окружение, был опрокинут ударом копья антского головы Нанкая и погиб под копытами коней. О каких-либо связях Аскольда и Дира с Рюриком ( в «Велесовой книге», скандинавских сагах и булгарских летописях он упоминается под именем Эрик) «Гази – Барадж” нигде не упоминает.

Согласно «Гази – Барадж”, ( что подтверждает и «Велесова книга») первоначально титул киевского князя получил Дир. А Аскольд становится правителем Киева уже после того, как в 870 г. убивает Дира. В этом же 870 году Волх (Лачын) не имея детей от хазарки вторично женится на венгерке. В 880 г. Исхак женился на дочери Алмыша, от моджарки.

Летописи также называют и сыновей Алмыша: Газан, Мал, Арбат, Яков, Михаил, Арслан. Причем Яков и Мал от другой жены – дочери Салара – Нушаби. От Нушаби у Алмыша и дочь Зухра.

В 882 г. скончался правитель волжской булгарии мусульманин Габдулла Джилки. Княжеский престол Булгара занял его сын Игорь-Бат (в наших летописях упоминается как Игорь Старый), который правил Волжской Булгарией с 882г. по 895г. Он внук Святогора, двоюродный брат Игоря сына Лачына. Он сам и его потомки унаследовали необыкновенную физическую силу своего предка Святогора …

-

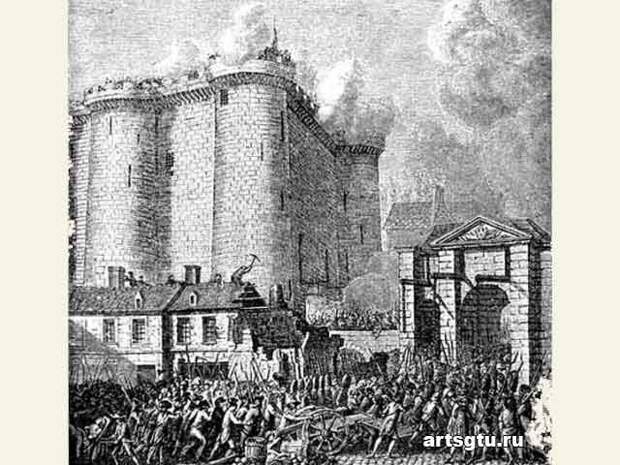

Кто взял Бастилию?

14 июля вся Франция ежегодно, на протяжении уже более 220 лет, в очередной раз ликует и празднует. С утра выйдя на улицы города, народ не расходится до утра 15 июля. Народ поёт, пляшет, веселится. Основные торжества проходят на месте, где до 1789 года стояла знаменитая Бастилия, рассказы о которой до сих пор наводят ужас на горожан. Сам господин президент на своём кортеже приветствует и поздравляет народ с национальным праздником – Днём взятия Бастилии. В этот день традиционно проходят парады военной техники. Принять участие в параде для каждого француза – большая честь.

Так Франция ежегодно отмечает последний день существования оплота силы и мощи монархической Франции XVIII века.

Казалось бы: какое дело нам до Франции?

Всем известен популярнейший анекдот про учительницу, жаловавшуюся директору школы на учеников, которые не могли ответить на простой вопрос: «Кто взял Бастилию?». Каждый из них искренне уверял учительницу, что лично он – не брал. Директор же, подумав, начал успокаивать учительницу, что, возможно, они не врут, а Бастилию мог взять кто-нибудь из другого класса или даже из соседней школы.

Анекдот забавный, с плоским намёком на некомпетентность в вопросах истории не только учеников, но и самого директора школы.

Но верно говорится, что сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Спустя 135 лет после столь знаменательного события правительственная комиссия Франции задалась тем же вопросом: «Кто взял Бастилию?», — и пришла к беспристрастному, но честному заключению, что штурма Бастилии не было, поскольку комендант крепости сдал её без боя, открыв ворота.

Но как же так? Ведь учебники истории рассказывают по сей день о том, как 15 пушек Бастилии беспощадно палили в толпу парижан у стен крепости, о сотне погибших повстанцев, о знаменитой бреши в стене, образовавшейся после многочасовой ожесточённой перестрелки, через которую парижане ворвались в тюрьму, чтобы «освободить несчастных узников, томившихся в её мрачных казематах» и, наконец, о триумфальном шествии освобождённых узников по улицам Парижа! Выводы комиссии более чем странные, поскольку 863 парижанина были официально удостоены титула «Участник штурма Бастилии» и почётных пенсий до старости, выплачиваемых из бюджета Франции.

Так всё-таки, «было или не было?»

«Не было!», — утверждают авторы сборника «Кунсткамера аномалий» («ОЛИМП», М., 1999.) И. Винокуров и Н. Непомнящий. Но что же тогда было? Ведь от одного упоминания только слова «Бастилия» парижане до сих пор трепещут!

Вот что рассказывают авторы о том далёком событии на страницах своей книги.

В действительности Бастилия первоначально была даже не тюрьмой, а частью укреплений, возведённых в XIV в. для защиты от англичан. Тюрьмой она стала только в XVII в., при кардинале Ришелье, когда её стали использовать для содержания знатных особ королевства: герцогов, князей, маршалов, членов королевской семьи.

Заключённые в крепости узники имели слуг и даже ходили друг к другу в гости. Такое население Бастилии буквально опустошало скудный в то время бюджет Франции. Принцу крови выплачивалось из кармана государства 50 ливров в день, маршалу – 36, горожанину поменьше – всего 5 ливров. Причём, эти деньги выдавались не на их содержание, а в их личное пользование, и каждый узник использовал их по своему усмотрению.

С годами Бастилия стала принимать «постояльцев» менее знатных, и их жалование соответственно снизилось до 2,5 ливров в день. Бывало, узник просил продлить свой срок наказания, чтобы скопить себе некоторую сумму денег и иногда тюремное начальство шло ему навстречу.

В молодости почти год отсидел в Бастилии Вольтер, который во время заточения плодотворно работал над эпической поэмой «Генриада» и трагедией «Эдип».

В числе других знаменитых узников крепости – кардинал Роана, епископ Страсбурга (самый «дорогой» из всех содержанцев тюрьмы: ему ежедневно выплачивали 120 ливров), заклинатель духов, алхимик и авантюрист в одном лице «граф» Калиостро, который на самом деле был вовсе не графом, и не Калиостро, и не в возрасте 300 лет, а выходцем из бедной и безродной палермской семьи Джузеппе лет 40-50, таинственный человек в «железной маске», которая на самом деле была из бархата.

Среди узников всего за 10 дней до так называемого «штурма» крепости находился… маркиз де Сад, от фамилии которого пошло зловещее слово «садизм». Он лишь случайно не оказался участником триумфального шествия освобождённых «жертв» Бастилии. Этого скандально известного сексуального извращенца изолировали от общества, но комендант крепости и там не счёл возможным его содержание. Его отправили в дом умалишённых, поскольку поведение маркиза де Сада убеждало в его полной психической неполноценности.

В связи с большими расходами на содержание узников правительство Франции стало подумывать о том, чтобы вовсе закрыть тюрьму. Однако, как говорят, было одно «НО»… Но Бастилия была для французов олицетворением власти и порядка в стране. Кто владел ей – владел властью. А владел Бастилией король Людовик XVI.

Толчком к восстанию парижан послужило увольнение королём министра финансов Неккера, еврейского банкира, разбогатевшего на спекуляциях, пытавшегося навязать французам конституцию по английскому образцу. Посредством ловких манипуляций мнением доверчивых депутатов от разных сословий, представлявших Национальное собрание, ему удалось поставить Людовика XVI в такие условия, что тот вынужден был отказаться от абсолютной монархии и открыть путь монархии конституционной. В глазах парижан Неккер выглядел гарантом конституции, а короля подозревали в подготовке государственного переворота.

«Заварив кашу», Неккер 11 июля тайно покинул Париж и вместе с семейством уютно зажил в своём швейцарском имении. А парижане, раззадоренные его пламенными речами, шли по улицам города с бюстом своего кумира, направляясь к стенам Бастилии.

В крепости даже и не помышляли затевать сражение, но при сложившейся ситуации комендант Бастилии маркиз Делонэ просто обязан был отдать приказ взяться за оружие.

Утром 14 июля Избирательный комитет, созданный здесь же, направил в Бастилию «депутацию». Члены комитета требовали от коменданта отвести пушки от позиций и передать оружие народу.

Комендант в это время завтракал с тремя пришедшими к нему городскими депутатами. Покончив с завтраком, он проводил гостей и выслушал требования уполномоченных комитета. Снять пушки он отказался. Не имея на то приказа, но согласился, во избежание конфликта, откатить их от бойниц, а с офицеров и солдат взял клятву, что они не начнут стрелять первыми.

Однако, собравшуюся у стен Бастилии толпу такой расклад событий не устраивал, нетерпение их росло и накопившаяся энергия требовала выхода. Когда комендант Бастилии опустил мосты для того, чтобы впустить очередную делегацию граждан, народ устремился за ними и начал стрелять по солдатам. И тогда гарнизон крепости, чтобы оттеснить нападавших, ответил встречным огнём, за что их обвинили в нарушении данной клятвы.

Члены Избирательного комитета в сопровождении барабанщиков направились в Бастилию с новой депутацией, неся белый флаг. Защитники Бастилии рады были начать переговоры, надеясь на мирный исход ситуации. Но представителей комитета такой исход не устраивал. Потолкавшись несколько минут у крепостных построек, часть их вернулась и объявила, что переговоры не могут состояться, поскольку по ним стреляют. Другая часть бросилась ко второму мосту, и тогда комендант действительно вынужден был отдать приказ стрелять.

События эти происходили у жилых и бытовых построек за пределами ещё собственно самой крепости. Вопреки здравому смыслу осаждавшие подожгли эти помещения, в том числе и дом коменданта, хотя пожар не входил в их планы и в первую очередь мешал им самим.

И вот тогда со стороны гарнизона крепости раздался ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ выстрел из пушки тяжёлой картечью, о чём до сих пор говорят, как о непрерывной пальбе из 15-ти пушек по мирным парижанам.

Ситуация выходила из-под контроля самих членов Избирательного комитета, поскольку тут же открылась стрельба из пушек по самой крепости. Инициативу неожиданно перехватил находившийся в то время по коммерческим делам в Париже швейцарец Юлен. Ему удалось своей зажигательной речью на городской площади убедить гвардейцев короля «заступиться за беззащитный народ» и те с пятью пушками примкнули к восставшим.

Солдаты и офицеры гарнизона крепости не хотели сражения и предложили коменданту капитулировать. Получив согласие, они объявили, что сложат оружие, если им будет обеспечен надёжный конвой для выхода из крепости.

Юлен такие гарантии дал, но сдержать их оказалось делом нелёгким. Вслед за вошедшим в крепость Юленом, туда устремилась разъярённая толпа, давно уже заскучавшая у ворот крепости. Нападавшие сбили с ног Юлена, и, схватив коменданта маркиза Делонэ, отсекли ему голову мясницким ножом. Были убиты и несколько офицеров гарнизона.

За несколько следующих часов Бастилия превращалась в руины. Самое парадоксальное то, что в этой эйфории не сразу вспомнили об узниках, «жертвах деспотизма». Когда же вывели узников к стенам Ратуши, их оказалось всего… семь человек, но каких! Один – закоренелый уголовный преступник, двое душевнобольных, четверо содержались временно за подделку векселей.

Вот этих-то узников и провели со всеми почестями и триумфом по улицам Парижа, неся впереди пику, увенчанную головой маркиза Делонэ, до конца выполнившего свой долг перед королём и Отечеством. «Украшением» компании этих отщепенцев мог бы стать и маркиз де Сад.

Этим завершился «штурм» Бастилии, после которого в Париж торжественно возвратился национальным героем банкир Неккер.

Несколько недель до сноса Бастилии она была местом прогулок горожан. Затаив дыхание, они ощупывали пушки, «беспрерывно палившие» в народ, с замиранием сердца взирали на «орудие пыток» — механизм, который на самом деле был печатной машиной, теряли дар речи, обнаружив в земле на территории крепости несколько скелетов, которые были останками заключённых-протестантов, умерших по разным причинам в Бастилии. Их захоронили там потому, что на городских католических кладбищах погребение протестантов не допускалось.

Из всего, что осталось от Бастилии, наибольшую ценность представляли архивы. Благодаря им через 138 лет после «взятия» Бастилии та самая, созданная городскими властями комиссия, изучив свидетельства очевидцев, записала в своём отчёте, что «БАСТИЛИЮ НЕ БРАЛИ ШТУРМОМ, ЕЁ ВОРОТА ОТКРЫЛ САМ ГАРНИЗОН. ЭТИ ФАКТЫ ИСТИННЫ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫ СОМНЕНИЮ».

Напрашивается вопрос: зачем была нужна такая канитель вокруг Бастилии и для чего нужно было захватывать пустую, фактически, крепость?

Именно потому, что она была олицетворением власти в стране. Бедами узников при этом повстанцы были озабочены менее всего. Вскоре за этими событиями последовали закономерные перемены в политике страны, начиная с утраты власти королём Людовиком XVI.

А народу Франции достался в наследство миф о тех пресловутых 15 паливших пушках, жестокостях тюремщиков, пробитой бреши, сырых тёмных казематах и прочих «страшилках». МИФ, ЖИВУЩИЙ И ПО СЕЙ ДЕНЬ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ФРАНЦУЗОВ.

Так какое дело нам до Франции? Никакого. Но всё познаётся в сравнении, а история «взятия Бастилии» — буквально хрестоматийный пример для нас.

Ведь Россия – тоже не исключение по части абсурдных и «штурмов» и сомнительных праздников. К примеру, «штурм» Зимнего дворца, о котором ещё предстоит поведать правду добросовестным историкам. А самым, пожалуй, одиозным «праздником» сегодня стал так называемый «День НЕЗАВИСИМОСТИ России». Настолько одиозным, что и власти уже стыдливо замалчивают это слово, остерегаясь взрыва негодования русского народа, чья жизнь зависит от любого чванливого чиновника, нерадивого полуграмотного бюрократа, бездарного президента, заокеанского политтехнолога, одержимого шизофренической жаждой владения русскими территориями и т.д.

Можно насчитать ещё с десяток подобных «праздников». Например, день пожилого человека, на которого власти давно и смачно наплевали, сведя «на нет» все его попытки как-то выжить, день ребёнка, которого сегодня пытаются превратить в ходовой товар, день народного единства, который, между прочим, в Указе президента называется праздником РУССКОГО единства. Вздрогнув от собственной оплошности, такое «скандальное» слово тихо убрали, заменив «народным». Так спокойнее…

Свежие комментарии