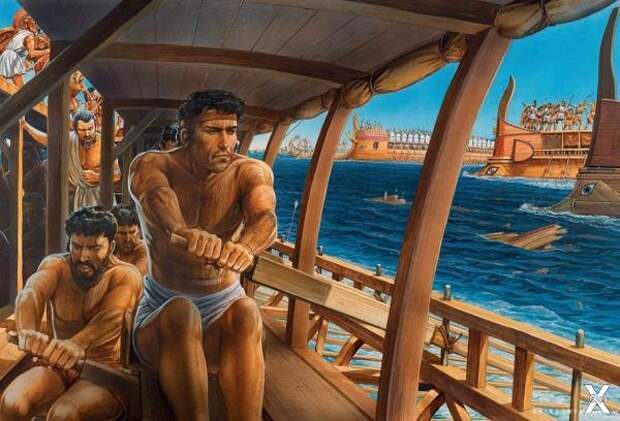

Правда о галерных рабах и их участии в морских сражениях

Первым корабельным движителем стало, судя по всему, весло. Немногим позднее к нему добавился парус, но его первое время использовали только как вспомогательный вариант при попутном ветре, поскольку управляться с ним несколько сложнее.

Парус упрощал жизнь корабелов, вот только на войне он пригодился не сразу. Для транспортов и купцов он подходил, но для военного флота не совсем. Конечно, военные от паруса не отказывались и использовали при переходах, но вот в сражениях многие столетия боевые корабли ходили на веслах– просто по причине независимости от ветра, лучшего маневра и простоты управления – можно было просто подавать команды голосом, не прибегая к хитроумным механическим устройствам. К тому же на маневренность парусника влияет масса факторов: площадь паруса, его конструкция, обводы корпуса судна, конструкция рангоута и такелажа и ряд других.

Неудивительно, что до XV столетия гребные суда оставались главной силой военных флотов. Да и позднее галерный флот сохранялся как вспомогательный до самого развитого XVIII столетия. Не стоит также забывать о парусно-гребных гибридах для действий на мелководье и патрульной службы.

Сложность гребного движителя в том, что он необычайно прожорлив – массу гребцов требовалось накормить и напоить (это вообще главное), а иначе они просто не смогут выполнять возложенные на них задачи. Но при этом много припасов на гребное судно не погрузить – тут или придется мощность ослаблять (сокращать количество гребцов), или увеличивать полноту обводов, отчего потеряется скорость хода.

К примеру, во время Первой Пунической войны римляне не успели укрыться от шторма, отчего потеряли почти весь свой немаленький флот, и, по некоторым оценкам, попросту утонуло 15% всех тогдашних римских мужчин, считавшимися военнообязанными – страшные не боевые потери даже для такой мощной империи (из 364 кораблей уцелело 80). А во времена Петра Великого немного спустя после Гангутской победы российский галерный флот попал в шторм в Ботническом заливе, в котором затонула треть всех наличных галер. Ну и людей при этом погибло больше, чем в самой битве.

А еще галеры оказались чувствительными к качеству экипажа. По очень простой причине – их ходовые и маневренные качества в бою напрямую зависели от выучки и выносливости гребцов.

Есть заблуждение, что на галерах ворочали веслами исключительно рабы. Но вот источники говорят, что рабам такие ответственные боевые посты не доверяли. И на веслах работали исключительно вольнонаемные свободные граждане. Получавшие немаленькую зарплату – так высоко ценилась эта работа. Очень часто гребцы расценивались еще и как обязательная сила для абордажного боя. Собственно, и у греков, и у поздних викингов, и даже у испанцев на скамье гребцов сидели воины – такой прообраз морпеха, занятого еще и работами по кораблю. К примеру, вполне себе свободный трагик Эсхил присутствовал в битве при Саламине именно как гребец афинского флота (причем вместе с братом), что не помешало ему принять участие в рукопашной за персидские корабли (в которой брат Эсхила погиб).

Впервые до весел на галерах рабов допустили римляне. Но то была вынужденная мера на случай войны. Просто не хватало экипажей, так что пришлось подключить и несвободных. Правда, только за согласие рисковать своей жизнью в морском сражении рабу полагалась свобода, да и насильно на корабль его никто не тащил – сами шли, исключительно добровольно.

Много позднее турки, воюя с итальянскими городами-республиками, стали комплектовать экипажи галер рабами. Хотя такое решение создавало немало дополнительных проблем – рабов приходилось приковывать и уже как о ресурсе для рукопашной тут говорить не приходилось. Ну и с дисциплиной имелись проблемы, не говоря уж о гигиеническом аспекте обитаемости корабельного пространства. Примеру турков последовали и венецианцы, но очень неохотно и ограниченно – все же свободные гребцы оказывались эффективнее.

Между прочим, работа гребцов не считалась какой-то унизительной или второсортной. Только стоит отметить, что в Древнем Риме служба во флоте была менее престижной, чем в сухопутных легионах, но в основном к галерным гребцам относились с уважением.

Интересно, что не так давно при раскопках в Керчи нашли странное захоронение, относящееся к поздней Античности. На территории древней городской помойки обнаружили скелеты разных по возрасту мужчин, довольно небрежно закопанных в нескольких могилах (не всегда индивидуальных). И кости этих бедолаг отличались следами общих патологий – непропорционально развитая верхняя половина и слабые ноги. Причем на ногах имелись еще и следы недуга, вызываемого хроническими сыростью и холодом. Учитывая, что на костях отражаются только очень долговременные факторы внешней среды, часть ученых склоняются к мысли, что это галерные рабы. Но вот беда в том, что про таковых в ту эпоху ничего неизвестно, и источники скорее утверждают о невозможности такого явления. Потому пока приходится записывать этот странный факт в загадки.

=0=0=

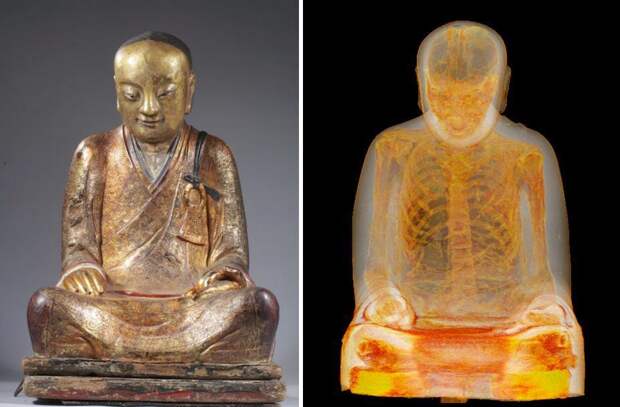

Мумия монаха обнаружена внутри статуи Будды

Китайская мумия внутри статуи Будды

Эта традиционная статуя Будды, датированная 11 или 12 веком, как недавно выяснилось, является намного большим. Компьютерная томография и эндоскопия, осуществлённые нидерландским музеем Дрентс (Drents Museum) в Медицинском Центре Меандр в Амерсфорт, показали, что внутри статуи находятся мумифицированные останки буддийского мастера, известного как Liuquan. Этот монах жил приблизительно в 1100-х годах н.э. и принадлежал к Китайской Школе Медитации. Во время обследования были взяты образцы костей для тестирования ДНК. Исследования будут опубликованы в монографии о мастере Liuquan, которая будет опубликована через некоторое время.

Статуя была рассмотрена в сканере КТ

Во время сканирования было совершено ещё одно потрясающее открытие: органы были удалены ещё до мумификации, а на их местах исследователи обнаружили рулоны бумаги, покрытые китайскими письменами.

Среди некоторых практикующих буддистов говорится, что подобные мумии «не мертвы», а находятся в продвинутой стадии медитации.

=0=0=

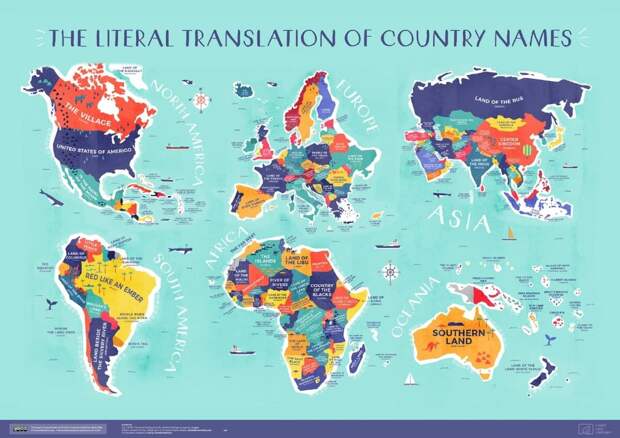

Страна Высоких Людей и Земля Благородных. Разбираемся, что означают названия стран

Когда мы произносим названия стран, то обычно не задумываемся, что они означают, а ведь их значение может быть смешным, вызывать образы, чувства и даже вкусовые ощущения.

Знаете ли вы, откуда произошло слово Испания и почему эта страна так называется? Найдете ли вы на современной карте мира Страну Ариев и Страну честных людей? Давайте разбираться вместе, для этого обратимся к этимологии — разделу языкознания, который изучает происхождения слов.

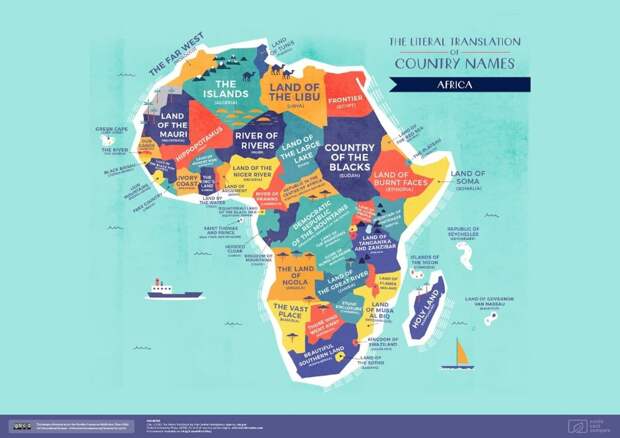

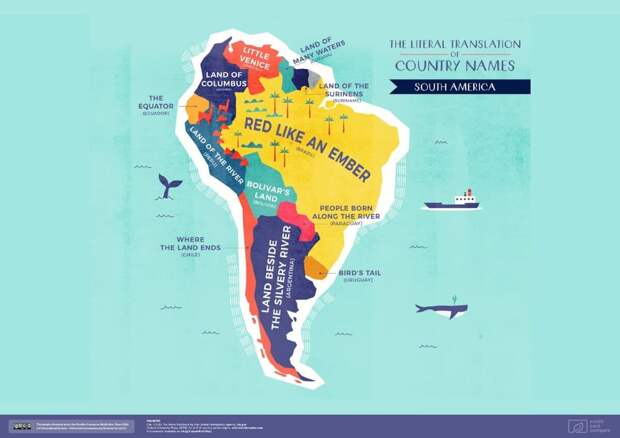

Внимание! Некоторые страны на картах дизайнеры NeoMam Studios ошибочно приписали к совсем не тем частям света (регионам), к которым они относятся в реальности (читайте пояснения к картам). Мы публикуем эти карты с одной лишь целью — чтобы читатель мог узнать значения названий стран, не описанных в этой статье.

Океания — группа островов, находящихся в западной и центральной частях Тихого океана. К Океании не относится Австралия, но почему-то дизайнеры из NeoMam Studios решили этим пренебречь.

Крупнейшее государство Океании — Новая Зеландия. Как появилось это название? Когда в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию, то назвал ее Staten Landt или «Tierra del Estado» (Государственная Земля). Исследователь полагал, что новые острова являются частью «Isla de los Estados» (Земля Штатов) — крупного острова, расположенного в 30 км от восточной оконечности аргентинской части архипелага Огненная Земля.

Чуть позже голландские картографы поняли, что Тасман ошибся. Сперва они изменили название на латинское Nova Zeelandia, а затем на голландское Nieuw Zeeland, в честь голландской провинции Зеландия, что означает «морская страна».

У Новой Зеландии есть и историческое название, еще до проникновения в эти земли европейцев коренные народы маори называли свои земли Аотеароа, в переводе на русский «Земля длинного белого облака». В 2019 году местные жители начали сбор подписей за возвращение стране исторического имени.

Еще один остров Океании — Самоа, с местного языка переводится как «Священный центр Вселенной». Легенда гласит, что именно здесь самоанский бог Неба Тагалоа (Tagaloa) создал Вселенную.

Забавное название у другого острова Океании — Науру. В переводе с местного языка — «Я иду на пляж».

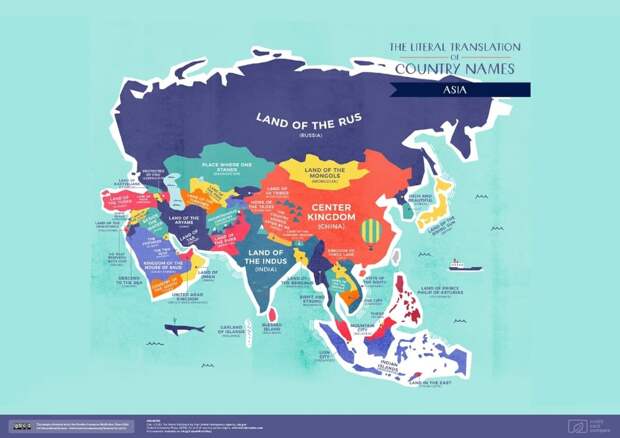

Отправимся в Азию — часть света, которая занимает почти 30% от всей площади суши и является самой густонаселенной на планете. Культурное и историческое разнообразие Азии отражено в названиях ее стран.

Слово Корея происходит от «Корё» — династии, правившей на Корейском полуострове с 935 по 1392 годы. Переводится на русский как «высокая и красивая».

Название Ирак связано с расположением этого государства на берегах рек Евфрат и Тигр. Оно происходит от арабского al-'irāq, что переводится как «у воды».

В Азии находится и «Земля Ариев» — Эран, или Иран. Название Эран происходит от древнеперсидского aryānam (арьянам), множественного числа слова arya, означающего «благородный» в смысле высокого происхождения. Иран можно перевести как Земля Благородных, либо Земля Высокородных.

Теперь мысленно перенесемся в Африку — колыбель человечества, место, где появились первые люди. Названия африканских стран раскрывают историю коренных культур и колонизации этих земель европейцами.

Камерун происходит от португальского Rio dos Camarões, переводится как “река креветок”. Так в 1472 году португальский мореплаватель Фернан ду По назвал земли, которые находились вблизи устья африканской реки Вури.

Теперь на очереди Европа — одна из самых маленьких частей света, подарившая миру Олимпийские игры и огромное количество ученых, чьи открытия изменили наше представление о Вселенной.

Слово Норвегия пошло от старонорвежского «northr и veg», что означает «путь на север»: отсылка к маршруту викингов, по которому они заселяли норвежские земли.

Испания. Одна из версий гласит, что слово «Испания» происходит от пунического слова «Ispanihad», что означает «земля кроликов». Другая, что от римского «Hispania» — так римляне именовали Пиренейский полуостров. В свою очередь «Hispania» произошло от слова «Hesperia» (древнегреческого Εσπερία), что означает «Западная земля», или «Земля заходящего солнца».

В Европе находится страна, название которой переводится как «Земля высоких людей» (некоторые лингвисты пишут, что «Высокая Земля») — это Македония. Происходит от древнегреческого корня «μακ» — «высокий», возможно, слово «Македония» описывало людей, которые жили на этой территории, либо особенности местности.

Названия стран Северной и Центральной Америки рассказывают историю европейской колонизации.

Мексика. Одна из гипотез гласит, что название этой страны происходит от словосложения двух ацтекских слов «mētztli» (луна) и «xīctli» (пупок), таким образом «Мексика» переводится как «место в центре (пуповине) Луны». Скорее всего, это аллегорическая отсылка к городу-государству Теночтитлану, который находился посреди озера Тескоко.

На очереди Южная Америка — материк с одной из самых разнообразных экосистем на планете. Здесь протекает одна из самых длинных рек в мире — Амазонка.

Бразилия. Во время одной из экспедиций в Южную Америку португальские колонизаторы наткнулись на дерево очень похожее на то, из которого арабские мастера изготавливали мебель и музыкальные инструменты, а также использовали для приготовления красок — brasil (произошло от португальского слова brasa и означает «раскаленные угли»). Это место колонизаторы назвали brasil, со временем слово превратилось в испанское barcino, а затем в brazil. Кстати, сегодня это дерево называется Цезальпиния ежовая (Pau-brasil).

Post Scriptum

Этимология слова «Россия» до сих пор не понятна. Ученые точно не знают, что исторически оно означало, поэтому мы не включили его в основную часть статьи. Существует множество гипотез, объясняющих, как появилось это слово. Одна из них гласит, что «Россия» имеет греческое происхождение, другая, что происходит от «Руси», которое в свою очередь идет от индоарийского корня «ruksa-/ru(s)sa» (свет, светлый), поэтому Русь можно перевести как «Светлая земля». Впервые слово «Россия» появляется в светской литературе и государственных документах при Иване Грозном в XVI веке, оно вытесняет исконное «Русь», которым обозначали земли царя.

=0=0=

Легализация наркотиков: Амстердам “дунет”, Торонто “вмажет” – все «заторчат»?

Вокруг так называемых “легких” наркотиков, их легализации и использования в медицинских целях на Западе ведутся давние споры. Особенно активно костер разногласий разгорается в последнее время вокруг наркотического средства, для которого, наряду с разнообразными прозвищами, кои ему дают в разных концах света, существует универсальное название – «травка».

Так что же происходит сегодня с «травой»? У нас-то с ней все определенно ясно: дурманящие продукты, переработка конопли и, не дай Бог, потребление в любом виде и любой концентрации в нашей стране запрещены. А вот у них там, в либерально-демократических странах, на этот счет имеются другие мнения.

Кури, но не теряй головы

В результате исследований, недавно проведенных в Новой Зеландии, было установлено, что при употреблении в подростковом возрасте марихуаны (каннабиса, гашиша, анаши) отдельные люди на генетическом уровне обладают предрасположенностью к психическим заболеваниям. Известно, что следствием также становится повышенный риск образования депрессии, развитие шизофрении, снижение способности краткосрочной памяти.

В связи с этим, говорят специалисты, недостаточно опираться на существующий в подавляющем большинстве стран мира запрет в отношении “легких наркотиков”. Особое внимание должно быть уделено также воспрепятствованию проникновения зеленого курительного змия в молодежные круги. Другой вопрос - каким образом ограничить доступность “народного” средства?

В Великобритании, по некоторым оценкам, в настоящее время проживают свыше 3,5 миллионов человек, регулярно потребляющих марихуану (согласно исследованию Министерства внутренних дел Великобритании, цифры варьируются от 2 до 5 миллионов). Около 15 миллионов хотя бы раз в своей жизни пробовали курить “травку”. И это число может значительно вырасти. Ведь с недавних пор, вопреки многочисленным исследованиям, в добропорядочной Англии “травку” признали безвредной (несмотря на все депрессии и шизофрении). Это нашло отражение в Законе о злоупотреблении наркотиков: в прошлом году каннабис был объявлен менее опасным и занял более “достойное” место, попав из класса B в соответствующий класс С - наряду с более мягкими препаратами, не вызывающими зависимость.

Именно на этом самом интересном месте разгораются непримиримые дискуссии и преломляются копья, поскольку медицинское обоснование торчит как кость в горле и явно мешает жить всем, кто хотел бы разрешить наркотики направо и налево.

Даешь открытый «кофешоп» для всех и каждого!

В демократичных Нидерландах, где каннабис имеется в свободной продаже и в медицинских целях может быть прописан всякому болящему и страждущему, на днях рассматривалось еще более «прогрессивное» предложение. Дело в том, что в своем пристрастии к барбитуратам и галлюциногенным грибам голландцы пошли значительно дальше, выступив с инициативой открыть проспект (можно несколько) в черте города, на котором располагались бы исключительно “кофешопы”, где были бы представлены “легкие наркотики”, прежде всего марихуана.

В настоящее время власти Голландии относятся к свободной продаже «травки» со снисхождением - до тех пор, пока не начинается откровенное публичное восхваление конопли, из смолы и верхних соцветий которой и получают каннабис. Это вызвало в свое время нарекания добропорядочных граждан страны на противоречивость действующего законодательства. Таким образом, “проблема марихуаны” стоит довольно остро на повестке дня.

Для справки

Недавно проведенный опрос общественного мнения выявил, что 49% голландцев не имеют ничего против дальнейшей легализации “легких наркотиков”. До 63% высказались против потребления «травы» в собственном доме.

Однако чаяниям местных голландских растаманов не суждено сбыться, поскольку правительство не достигло того уровня самосознания, на котором пребывают рядовые жители страны. В результате, оно не пошло навстречу массам, отметив, что это желание граждан расходится с кампанией, которую правительство ведет против процветающего наркотуризма: выкурить косячок в Голландии стало признаком «хорошего тона» в определенных кругах истинных любителей фимиама.

На прошлой неделе политические деятели страны обескуражили активистов, выступающих за дальнейшее смягчение законодательства, объявив о своем окончательном решении. После обсуждения знакомого вопроса по “легким наркотикам” и введения нового законодательства на сей счет, они категорически отказали в полной легализации марихуаны.

При этом дилемма возникла отнюдь не на пустом месте. С соответствующим предложением об устройстве специализированных проспектов (которые можно было бы сравнить с “улицей красных фонарей” в Амстердаме и других частях света – различие только в предоставляемых услугах) выступил мэр города Маастрихт Герд Леерс (Leers). Именно так он намерен бороться с проблемами потребления наркотиков в своем городе: раз не удается искоренить въевшийся обычай, можно попытаться вывести его из тени.

В этом есть некоторая последовательность, если учесть опыт “сухого закона”, причем, как СССР в горбачевскую эпоху, так и Америки с 1920 по 1933 годы. В то время как в нашей стране “униженные и оскорбленные” потянулись в аптеки, где можно было приобрести спиртосодержащие препараты, или в отделы парфюмерии, годе скупали оптом одеколон, Америку спасла светлая голова некоего Арманда Хаммера. Именно он ввел в оборот имбирную настойку, которая в нужной консистенции давала тот же эффект, что и небезызвестная “слеза комсомолки” или знаменитый “балтийский чай”.

Однако и курительный мир не без добрых людей, и в стане растаманов появился влиятельный сторонник “травяных” проспектов. Александр Печтолд (Pechtold), между прочим, принимающий непосредственное участие в разработке законодательной базы по вопросам “легких наркотиков” и их употреблению в Европе, поддержал инициативу Леерса и высказался “за”, отметив, что бульвары – не панацея, однако на данном этапе они могут оказать положительное влияние на разрешение ситуации с наркотиками.

Правда, голос «передового агитатора» потонул в хоре оппозиции, освиставшей дерзкий план. Но надежда все же осталась. Как отметили законодатели, если уж совсем невмоготу, то ответственность за воплощение спорной идеи в черте города лежит всецело на муниципальных советах. Между тем, согласно опросам, большая часть мэров 30 крупнейших городов Голландии, среди которых Амстердам, Утрехт, Девентер, выступают за централизованный контроль над распространением и потреблением каннабиса и, соответственно, ничего не имеют против набивших оскомину проспектов.

Политики Нидерландов пообещали, что борьба за “траву” далеко не закончена - и уже в этом году парламент подготовит законодательное предложение, согласно которому сомнительные заведения, где нелегально будут продаваться наркотики, в том числе “тяжелые”, можно будет прикрывать одним мановением руки.

Лечебный аэрозоль на «травке» появится в Канаде

Ситуация вокруг “легких наркотиков” не обошла стороной и Канаду. Буквально на днях там было одобрено использование фармацевтического средства, в котором содержится легко узнаваемый каннабис. Подобный шаг может вызвать бурные обсуждения в соседней Америке, во многих штатах которой продажа и потребление «травки» были разрешены вплоть до 1937 года, после которого страну оставили на “голодном пайке”: за понюшку марихуаны можно было получить не только условно. На сегодняшний день федеральное законодательство неумолимо на этот счет, и лишь в десяти штатах Америки, в том числе в Калифорнии, использование марихуаны в медицинских целях не воспрещается.

Канада в XXI веке пошла дальше. Ей по праву достается лавровый венок как первому государству, в котором в качестве болеутоляющего по рецепту можно без особых проблем получить вожделенный пузырек с аэрозолем - и забыться. Прежде всего, как это ни парадоксально, повезло канадцам, страдающим рассеянным склерозом. Остается надеяться, что среди них не встретятся люди с видоизмененным геном, что при воздействии психоактивной субстанции приводит к прогрессированию шизофрении. Умственное расстройство в сочетании со склерозом может дать убойный эффект.

Тем временем активисты, борющиеся за попираемые права любителей марихуаны и ее легализацию в медицинских целях, обращают внимание западных государств на прогрессивные страны: Великобританию, Голландию и Канаду, утверждая, что каннабис действительно облегчает страдания и достоин занять место на прилавках.

Средство, что получило путевку в жизнь в Канаде, могло появиться на полках медицинских учреждений в Великобритании уже в декабре прошлого года. Однако парламентарии и члены правительства решили не торопиться и дождаться дальнейших научных результатов по использованию каннабиса в лечебных целях. Возможно, уже в следующем году марихуана в новом, медицинском виде появится в туманном Альбионе, а в течение 5 лет – в Европе, Южной Азии и, наконец, США.

Как известно, в римской клинике “Джемелли”, где Иоанн Павел II проходил курс лечения, на прилавках для утомленных душ предлагался “Код да Винчи” Дэна Брауна - что дало повод для злословия ряду СМИ. Лет через пять вниманию нового захворавшего понтифика, возглавляющего римско-католическую церковь, врачи смогут предложить качественную «травку» - для облегчения душевных и физических страданий.

А как же мы?!

А что же делать нам, простым россиянам, которые не могут сегодня регулярно наезжать в Канаду и даже в более близкую к нам Голландию? Думаю, тешить себя той самой мыслью, которая прозвучала в начале этой статьи: пусть я и мои друзья не выкурим один-другой косячок, зато когда у них там, на Западе, вся молодежь будет страдать депрессией, шизофренией и склерозом практически с младых ногтей, в это время именно мы станем надеждой мира. По-моему, приятная мысль. Дурманит не меньше, чем марихуана…

Свежие комментарии