Катастрофический взрыв, или как пароход погубил город

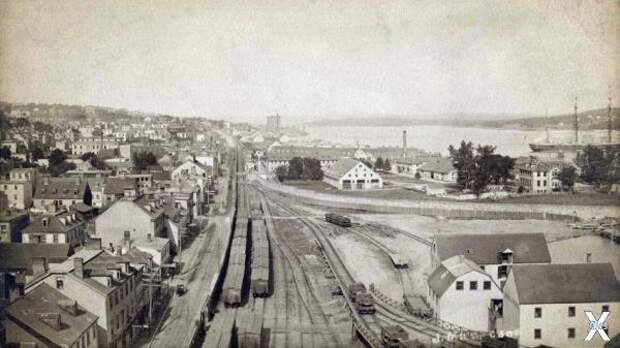

Большинство специалистов-пиротехников сходится во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошел 6 декабря 1917 г. в Галифаксе, является самым сильным взрывом, который когда-либо знало человечество. Он обернулся для Галифакса подлинной катастрофой.

(Здесь уместна терминология ядерного века. По современным подсчетам, взрыв в Галифаксе имел мощность около 3кТ – примерно 1/5 ядерного взрыва в Хиросиме).Про него писал известный российский писатель-маринист Лев Скрягин. Лучше него я все равно не напишу, поэтому привожу его рассказ. В скобках – небольшие дополнения автора публикации.

Столкновение в проливе Тэ-Нарроус

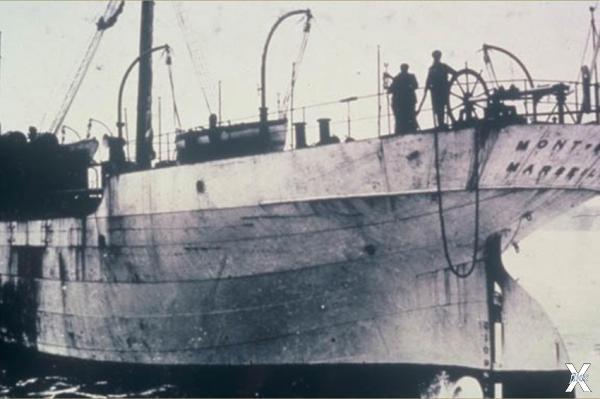

Несмотря на звучное название — «Монблан», это был ничем не примечательный грузовой пароход, типичный для своего времени «трамп» — клепаное судно трехостровного типа с четырьмя трюмами, деревянным ходовым мостиком, с высокой тонкой трубой, двумя мачтами, вооруженными стрелами. Его построил какой-то небогатый судовладелец на английской верфи Рейлтона Диксона в Миддлсборо в 1899 г. Регистровый тоннаж «Монблана» составлял 3121 т, длина равнялась 97,5 м, ширина — 13,6, осадка — 4,6 м.

(Регистровая тонна – мера объема, а не веса. 1 р.т. – 100 кубических футов, или 2,83 куб.м)

Когда началась первая мировая война, «Монблана» купила французская судоходная фирма «Компани женераль трансатлантик». По требованию Адмиралтейства, которое в военное время имело право распоряжаться торговым флотом страны, владельцы кое-как подлатали старые, изъеденные солью ржавые борта парохода, установили на его баке четырехдюймовую пушку и покрасили судно в шаровый цвет — «Монблан» стал вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции.

Вечером 5 декабря 1917 г. «Монблан», под командованием капитана Айма Ле Медэка, прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса. С охранявшей рейд канонерской лодки азбукой Морзе просигналили пароходу приказ отдать якорь и принять на борт офицера связи. Прибывший через несколько минут на «Монблана лейтенант Фриман заявил капитану:

«Если с моего корабля не последует каких-либо дополнительных сигналов, вы сможете сняться с якоря и войти в гавань, как только позволит видимость. Я полагаю, это будет в 7 часов 15 минут утра». Лейтенант сообщил Ле Медэку номер, который наутро должен был быть набран флажным сигналом и поднят на фалах фок-мачты.

Тем же вечером, 5 декабря 1917 г., в 6 милях от «Монблана» в гавани Галифакса стоял с грузом, готовый к выходу в море, норвежский грузовой пароход «Имо». Он был немного больше «Монблана» и длиннее. Его спустили на воду в 1889 г. в Ирландии со стапелей верфи «Харланд энд Волф». (Через 20 лет на ней будет построен «Титаник»)

В тот холодный зимний вечер капитан Хаакан Фром не успел вывести «Имо» из гавани, потому что баржа с углем подошла к его борту не в 3 часа дня, как это было договорено с властями порта, а только в б часов, когда над заливом опустились сумерки и ворота бонового противолодочного заграждения бухты были уже закрыты. Разгневанный норвежец проклинал нерасторопность канадцев и чертыхался у себя в каюте. Его успокаивало лишь то, что на борту его судна был лоцман Вильям Хэйс, который с рассветом выведет его из гавани в открытое море…

Наступило утро четверга 6 декабря 1917 г., оставшееся в памяти жителей Канады до сих пор, как дата величайшей трагедии Галифакса. Оно выдалось на редкость ясным, но морозным. Галифакс просыпался, начиная свой напряженный трудовой день военного времени. С 7 часов утра третий помощник капитана «Монблана» штурман Левек с мостика наблюдал в бинокль за канонерской лодкой в ожидании дополнительных приказов военных властей. Вскоре с ее борта яркие вспышки фонаря Морзе сообщили: «Монблан, Монблан, Монблан. Поднимите на фалах ваш номер и следуйте в гавань Бедфорд, где получите дальнейшие указания командования».

Капитан Ле Медэк приказал выбирать якорь и протянул третьему штурману записку с номером, которую получил накануне от лейтенанта Фримана: «Наберите этот номер флагами Международного двухфлажного свода сигналов и поднимите его на фалах». Выполнив приказание, Левек встал у машинного телеграфа, а вахтенный матрос, протерев стекла ходового мостика, занял свое место у штурвала. Когда из машины сообщили о полной готовности, лоцман дал команду: «Средний вперед!» Капитан перевел ее тут же на французский язык, звякнули звонки машинного телеграфа, и «Монблана двинулся по фарватеру в гавань Бедфорд.

Примерно в это же время в гавани разводил пары «Имо». Лоцман Вильям Хэйе стоял на ходовом мостике парохода и молча слушал ворчание капитана Фрома, что ему не удалось выйти из гавани накануне вечером. «Имо» снялся с якоря в 8 часов 10 минут утра. Лоцман, время от времени отдавая команды на руль, уверенно вел судно между стоявшими на рейде судами. Он приказал увеличить ход, и когда «Имо» подошел к проливу Тэ-Нарроус, ход судна был равен 7 узлам. Войдя в пролив, Хэйс заметил впереди по курсу судно. Это был американский грузовой пароход.

Путь между островом Макнаб и мысом Плезант был закрыт минным полем, в котором имелся только один фарватер.

В это время «Монблана со скоростью 4 узла (Британское адмиралтейство ограничило скорость движения судов в гавани пятью узлами) приближался к боновому заграждению с противолодочными сетями. Боны тянулись от мыса Айвез до волнолома Нового морского вокзала. На сигнальной мачте вокзала был поднят знак, что проход разрешен. «Монблана прошел между раскачивающимся на волнах буем и буксиром, тянувшим плавучую секцию бона.

Лоцман «Монблана» Фрэнсис Маккей твердо помнил, что в соответствии с Правилами предупреждения столкновения судов в море он должен направить судно вправо, в сторону берега Дартмута. Через 15 минут он вывел судно в восточные ворота сетевого заграждения гавани, которое шло от острова Джордж. Видимость была отличной. Это позволило лоцману уверенно вести судно по береговым ориентирам, которые он знал как свои пять пальцев. До гавани Бедфорд остался самый легкий отрезок пути…

«Монблан» прошел в полкабельтова от стоявшего на фарватере английского крейсера «Хайфлайер», который прибыл в Галифакс 1 декабря. Капитан Ле Медэк первый, как этого требовал обычай, отсалютовал ему флагом. В начале войны близ Рио-де-Оро этот корабль потопил немецкий вспомогательный крейсер «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» (бывший лайнер).

Вскоре лоцман Маккей заметил пароход, выходивший из излучины пролива. Это был «Имо». До встречного судна было примерно три четверти мили. Оно шло курсом, который пересекал курс «Монблана». С французского парохода в направлении двух румбов с левой скулы ясно видели правый борт норвежца. Было ясно, что он правит в сторону берега Дартмута. «Кажется, этот дурень намеревается пересечь нам курс, проворчал Маккей. — Какого дьявола он не идет на свою сторону фарватера, лучше дать ему гудок». Капитан кивнул головой. «Монблан» дал один короткий гудок, означающий, что судно меняет курс вправо. В целях предосторожности Маккей хотел еще больше отвести пароход вправо и передал Вниз телеграфом снизить скорость до минимума. Не успел еще стихнуть звук гудка «Монблана», как «Имо», перебивая его, в нарушение всех правил, дал два коротких гудка, которые означали «Я изменяю свой курс влево».

Лоцман и капитан «Монблана» были убеждены, что встречное судно возьмет вправо и приблизится к средней линии фарватера в соответствии с требованием Правил. Теперь же на «Монблан», который был в 40 м от набережной Дартмута, буквально лезло встречное и, к тому же, более крупное судно. «Монблан» стал поворачивать вправо, а «Имо» — влево. Суда быстро сближались…

У капитана Ле Медэка теперь остался один выход, чтобы избежать столкновения, — отвернуть влево и пропустить «Имо» по правому борту. Расстояние между пароходами составляло уже каких-нибудь 50 м. Маккей схватился за шнур и дал два коротких гудка. Одновременно капитан, тут же понявший маневр лоцмана, крикнул рулевому: «Лево на борт!» Хотя машина была остановлена, судно, глубоко сидевшее в воде, продолжало двигаться по инерции и послушалось руля. «Монблан» медленно отвернул от берега, и оба парохода оказались параллельно друг другу правыми бортами на расстоянии 15 м. Казалось, опасность столкновения миновала.

Но тут произошло непредвиденное. Как только «Монблан» отвернул влево и стал расходиться с норвежцем правым бортом, «Имо» дал три коротких гудка, давая понять, что его машина пущена на задний ход. «Монблан» сделал то же самое: дал реверс на задний ход и три коротких гудка. Оба судна стали отходить кормой вперед. Но руль «Имо» оставался положенным на левый борт, что, при работающей полным задним ходом машине, отвело его нос вправо — в борт «Монблана». Пытаясь избежать удара, Ле Медэк положил руль на правый борт так, чтобы отвести нос своего судна влево. Через несколько секунд нос норвежца с силой ударил в правый борт «Монблана» в районе первого трюма. Те, кто находился на мостике «Монблана» в момент удара, от ужаса застыли на месте. Их лица были белы, глаза широко раскрыты. Несмотря на мороз, по их спинам струился холодный пот. Только экипаж «Монблана», лоцман Маккей и командование морского штаба в Галифаксе знали о той секретной партии груза, которая была на борту французского парохода.

«Мы набиты взрывчаткой»

Еще каких-нибудь шесть-семь часов назад Ле Медэк и лоцман Маккей сидели в капитанской каюте, пили кофе и мирно беседовали. «Я очень сожалею, дорогой мой лоцман, что не могу вам предложить бутылку «Мартеля». Сами понимаете, по законам военного времени спиртные напитки запрещены на наших судах». «О, не беспокойтесь, капитан, — отвечал лоцман, — ерунда, у вас отличный кофе».

Капитан рассказывал: «Так вот, господин Маккей, 25 ноября, когда я привел «Монблана в Нью-Йорк и поставил его к причалу на Ист-Ривер, американские военные власти приказали мне пропустить на судно партию плотников. День и ночь они обшивали трюмы толстыми досками. Ни одного железного гвоздя — все медные! А через час в конторе агент фирмы сказал мне: «Боюсь, капитан, что это взрывчатка » притом очень большая партия. При нормальных условиях мы не стали бы использовать «Монблан» для перевозки такого груза, но сейчас идет война, у нас не хватает судов, и другого выхода нет». Через два дня они начали нас грузить. Специальная партия стивидоров (грузчиков) работала медленно и очень осторожно. Их ботинки были обернуты материей. Мне приказали погасить топки котлов, а у команды отобрали все спички, трубки и сигареты. Курить разрешалось только на берегу».

Капитан продолжал: «В четырех трюмах у нас находятся бочки с жидкой и сухой пикриновой кислотой. Вы знаете, что такое ТНТ? Так вот, разрушительная сила этой штуки гораздо выше, чем ТНТ». (тринитротолуол – он же тротил, он же тол)

Фрэнсис Маккей, шотландец по происхождению, проработавший лоцманом 24 года и не имевший ни одной аварии, слушал капитана с большим вниманием. Время от времени ему становилось жутко. Ни разу он еще не проводил суда с таким адским грузом.

— Твиндеки третьего и четвертого трюмов забиты бочками и железными ящиками тринитротолуола, рядом уложены ящики с пороховым хлопком… Мы уже готовы были выйти в море, когда из Франции в Нью-Йорк пришла телеграмма. В ней говорилось о дополнительной партии груза, которую, во что бы то ни стало, должен принять «Монблан». Ле Медэк показал руками в сторону носа и кормы.

— Вы заметили у меня на палубах четыре ряда железных бочек — это бензол — новый супергазолин для броневиков и танков. Впрочем, вот коносамент.

Слегка дрожащей рукой лоцман взял несколько листов с машинописным текстом: «2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн бензола, 10 тони порохового хлопка» Порт назначения — Бордо».

(Пикриновая кислота – она же меленит, она же тринитрофенол, она же шимоза. Взрывчатое вещество более сильное, чем тротил. И более чувствительное.)

— Как видите, дорогой лоцман, мы набиты взрывчаткой! Но это не все, — продолжал Ле Медэк. — Второй удар меня ждал в кабинете начальника Управления британского военно-морского флота в Нью-Йорке. Там мне сообщили, что «Монблан» не войдет в состав конвоя, комплектующегося в гавани. Им хорошо известно, что трехцилиндровая паровая машина при спокойном море может дать только 9,5 узла, а на длительном переходе через штормовую Атлантику — в среднем не превысит 7,5 узла. Эти господа мне объяснили, что безопасность конвоя в основном зависит от скорости его движения, и судну, загруженному взрывчаткой, чтобы не отстать от конвоя, нужно следовать со скоростью минимум 13 узлов. Перегруженный «Монблан» был бы помехой для этого конвоя. Мне приказали следовать в Галифакс, отдать якорь в гавани Бэдфорд и ждать здесь формирования другого английского конвоя. «Монблан» войдет в его состав, если, опять-таки, его скорость не будет конвою помехой. В противном случае придется следовать в одиночку. Как вы думаете, лоцман, они уже начали формировать второй конвой?

— Пожалуй, да, — ответил Маккей. — Сейчас в порту уже примерно 150 судов. Из них много военных кораблей.

Ле Медэк пожелал лоцману спокойной ночи, поднялся с мягкого кресла, давая понять шотландцу, что беседа окончена. В отведенный ему каюте Маккей до утри не сомкнул глаз.

и после ….

«Приказываю покинуть судно!»

Когда суда столкнулись, форштевень «Имо», разворотив борт, вошел на 3 м в глубь трюма. От удара несколько бочек, закрепленных на носовой палубе в четыре яруса, оказались вскрытыми. Их содержимое потекло на палубу и оттуда, сквозь зиявшую пробоину, на твиндек, где была уложена пикриновая кислота. Машина «Имо» уже почти минуту работала на задний ход, и нос норвежца со скрежетом и снопом искр от трения металла выдернулся из пробоины. Разлившийся бензол вспыхнул — бак «Монблана» охватило пламя. Каждое мгновение мог произойти взрыв адского груза. Капитан Ле Медэк и лоцман Маккей поняли, что всем находящимся на «Монблане» и тысячам людей на берегу грозит смерть. Как предотвратить надвигающуюся с каждой секундой катастрофу?

Над баком парохода поднялся столб черного дыма высотой 100 м. Зловещие языки пламени в утреннем рассвете то и дело меняли свой цвет: из оранжевых они становились синими и голубыми, потом снова оранжевыми, исчезая в клубах черного дыма. Гигантский костер разрастался с каждой минутой. От нагрева взрывались железные бочки с бензолом, кусочки раскаленного металла дождем осыпали палубу. Погасить пожар ручными огнетушителями, которые имелись на «Монблане», команда не смогла. Единственное место на носовой палубе для подключения пожарных рукавов к гидрантам находилось впереди первого трюма, но путь туда сразу же был отрезан огненной завесой. Нельзя было отдать и якорь…

«Открыть кингстоны! Затопить судно!» — пронеслась в голове капитана мысль. Но, хорошо зная свой старый потрепанный пароход, он тут же представил себе эти насквозь проржавевшие клапаны приема забортной воды и понял, что, даже с помощью кувалды, их смогут открыть только минут через пятнадцать, а на затопление двух носовых трюмов ушло бы минут сорок. Видя, что пожар не погасить, матросы и кочегары «Монблана», сбивая друг друга с ног, бросились на верхнюю палубу спардека и начали спускать на воду шлюпки.

Капитан Ле Медэк, едва сдерживая дрожь в ногах, повернулся к вахтенному штурману, чтобы дать приказ спустить шлюпки и оставить судно. В эту минуту лоцман сказал: «Немедленно дайте в машину команду сообщить пароходу самый полный вперед!». Маккей понимал, что это единственный шанс предотвратить или, в крайнем случае, замедлить на несколько минут катастрофу. Он рассчитывал, что при полном ходе судна вода каскадом устремится в пробитый борт и зальет взрывчатку.

Лоцман предвидел, что произойдет, если «Монблана взорвется в этом, самом узком месте пролива Тэ-Нарроус, разделяющем город на две части. Он надеялся, что капитан сам догадается развернуть судно в сторону открытого моря, посадить команду в шлюпки, а «Монблана с пущенной на полный ход машиной направить в океан, подальше от города.

— Но капитан Ле Медэк и виду не показал, что слышал фразу, произнесенную лоцманом. Обращаясь к штурману, Жану Плотину, он отдал команду: «Приказываю покинуть судно!» Но и без его приказа обе шлюпки с сидевшей в них командой уже стояли у бортов под штормтрапами. Лоцману не оставалось ничего другого, как последовать за капитаном. Матросы с диким неистовством навалились на весла, и шлюпки устремились к берегу Дартмута.

Брошенный на произвол судьбы «Монблана — этот исполинский брандер — с поднимавшимся в ясное голубое небо черным шлейфом дыма, подхваченный приливным течением, стал дрейфовать к пирсам Ричмонда. На набережных города по обеим сторонам пролива собрались толпы народа. Сотни людей выглядывали из окон домов, с крыш домов. Ведь пароходы горят не так уж часто!

(Тем самым люди покинули потенциальное укрытие и вышли навстречу ударной волне)

С крейсера «Хайфлайер» видели, что команда покинула горящее судно, и послали к «Монблану» вельбот. Командир крейсера рассчитывал закрепить на корме парохода буксир и оттащить горевшее судно, чтобы оно не подожгло пирс. Об опасности, которую представлял «Монблан», на крейсере не знали. Но было уже поздно: пароход носом навалился на деревянный пирс No 6 и поджег стоящий на его краю склад.

О дьявольском грузе «Монблана» в Галифаксе знали только три человека: контр-адмирал Чандарс, старший офицер штаба Вайятт и старший офицер связи капитан-лейтенант Мюррей. В момент столкновения пароходов последний находился на буксире «Хилфорт». Увидя, что «Монблана загорелся, он дал буксиру самый полный ход и направил его к ближайшему пирсу. Спрыгнув на берег, капитан-лейтенант побежал в диспетчерскую. На ходу он остановил какого-то матроса и приказал ему объявить всем вокруг, чтобы все бежали из порта.

«Бегите, бегите все! Бегите прочь! Начальник сказал, что это дьявольское судно загружено взрывчаткой, оно сейчас взорвется!» — кричал матрос.

Команда вельбота с крейсера «Хайфлайер», по-прежнему ничего не зная об опасности, уже закрепила трос на корме «Монблана» и передала его конец на буксирный пароход «Стелла Марис». Еще каких-нибудь полчаса — и судьба Галифакса сложилась бы по-иному. Его жители просто услышали бы со стороны океана звук сильного взрыва. Но все обернулось иначе: «Монблана взорвался в тот момент, когда «Стелла Марис» выбрал втугую с его кормы буксир и начал оттаскивать в море. Часы на башне ратуши показывали 9 часов 6 минут утра.

Ад

Большинство специалистов-пиротехников сходится во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошел 6 декабря 1917 г. в Галифаксе, является самым сильным взрывом, который когда-либо знало человечество. Он обернулся для Галифакса подлинной катастрофой.

(Здесь уместна терминология ядерного века. По современным подсчетам, взрыв в Галифаксе имел мощность около 3кТ – примерно 1/5 ядерного взрыва в Хиросиме)

=0=0=

Когда был создан Асуанский Обелиск?

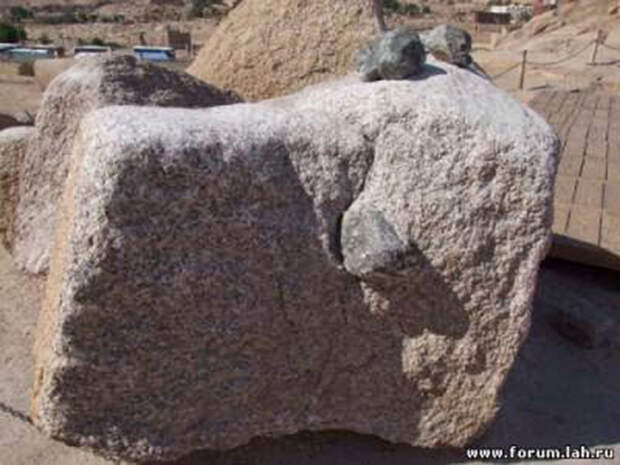

В Египте близ города Асуан расположен древний карьер розового гранита, где добывались гигантские каменные блоки. Один из них остался в карьере — скорее всего потому, что треснул:

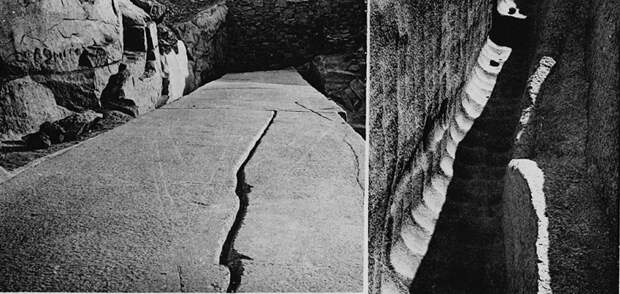

На его поверхности остались следы инструмента, похожего на гигантскую ложку, которой вычерпывали лишний гранит:

Основной версией ученых считается то, что эти следы оставлены круглыми долеритовыми камнями, которые разбросаны вокруг обелиска в больших количествах. Долерит крепче гранита и поэтому им можно, в принципе, крушить гранит. Но, наличие долеритовых круглых булыжников не говорит однозначно, что он принесен туда для вырубки блоков, потому что вкрапления долерита попадаются и в самом граните. При добыче же гранита долерит попросту отбрасывали в сторону:

Из долерита построен Воронцовский Дворец в Крыму. По официальной версии — вручную, в начале 19-го века. Это выглядит очень сомнительно, учитывая твердость материала.

О времени изготовления Асуанского обелиска существует две основные версии — древняя и современная. По древней версии он был создан «очень давно», а по современной — в 1960-х годах, советскими строителями Асуанской плотины.

У современной версии никаких доказательств не существует, кроме заявления одного человека.

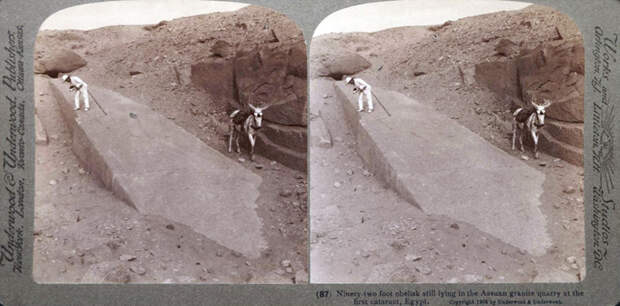

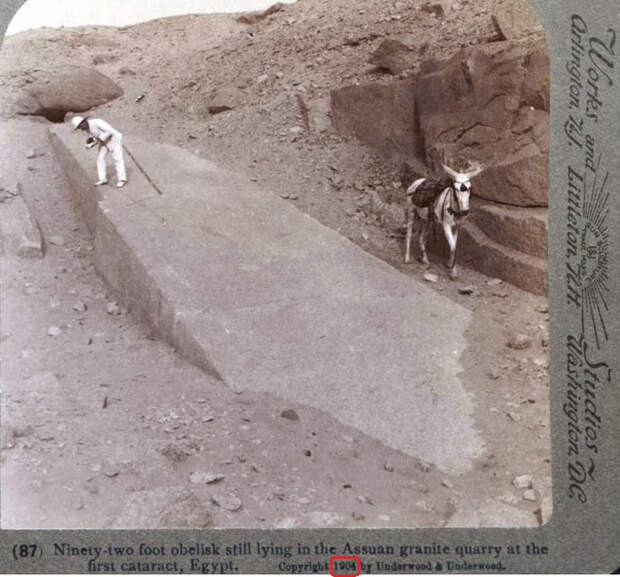

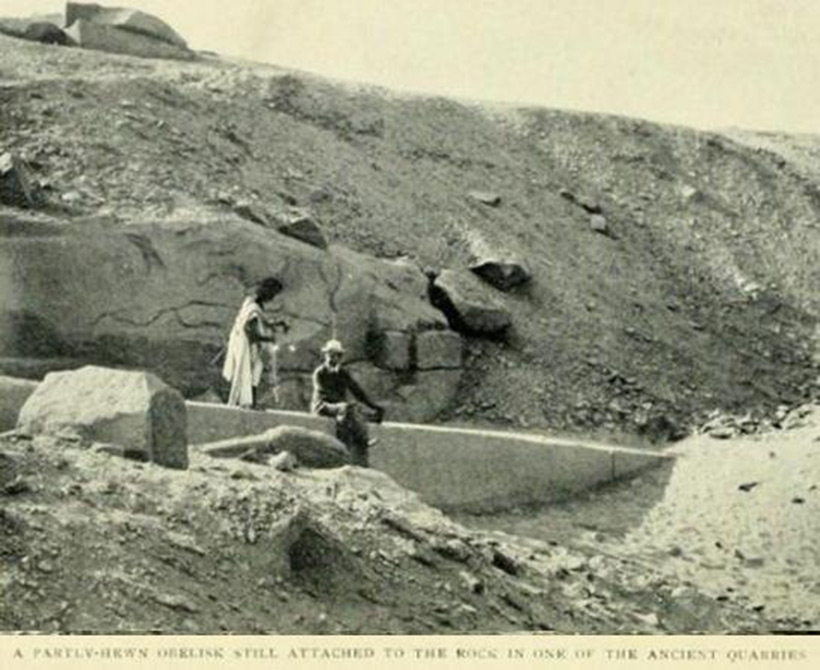

Вот фотографии обелиска от 1904 года, когда он был откопан только частично, и к тому же сделанные в малоизвестной сейчас стереотехнологии для просмотра через специальную стереокамеру:

Под правой фотографией стоит копирайт 1904 года. Это или дата снимка или дата публикации снимка (на 60 лет раньше, чем по современной версии):

Вот как стереофотография дает объемное изображение:

Есть также книга 1923 года издания с фотографиями обелиска. Автор — английский египтолог начала 20 века, Режинальд Энгельбах (July 9, 1888 – February 26, 1946), который жил в Египте, знал арабский и коптский языки. Он как раз известен более всего тем, что первым из ученых обнаружил и подробно описал Асуанский обелиск. С 1928 по 1941 года Режинальд был хранителем Каирского музея. В Интернете можно найти только два его портрета.

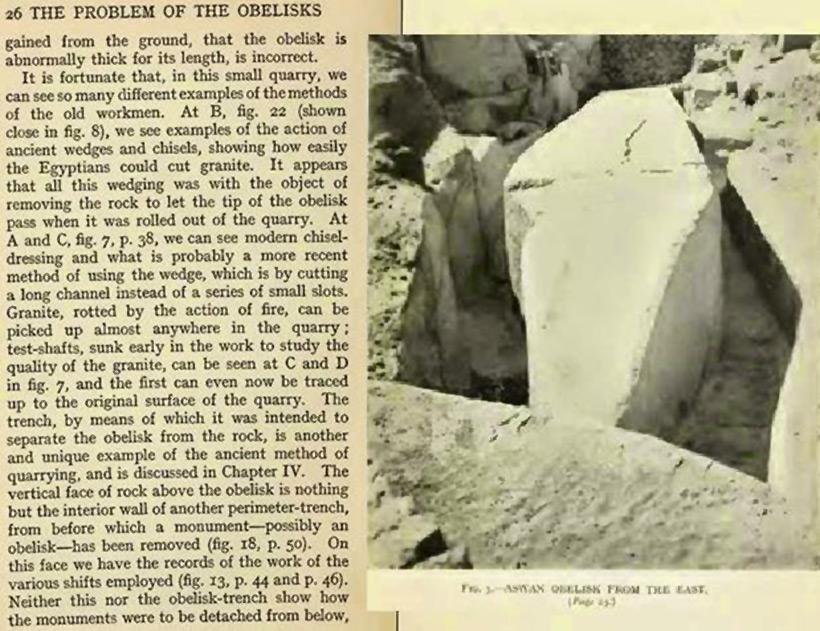

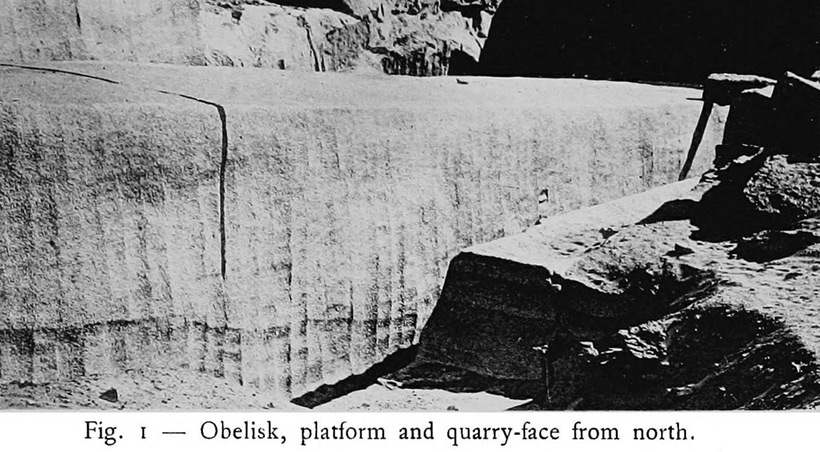

Вот фотография обелиска из его книги на 26-й странице:

Мы видим, что к началу 1920-х годов обелиск уже раскопали.

В 1922 году Режинальд Энгельбах публикует другую книгу на ту же тему, содержащую схему карьера и обелиска. Вот интересные фотографии из этой книги:

Как видите, обелиск уже откопали к 1922 году, можно разглядеть боковую поверхность и дно карьера с «ложечными» выемками.

В 1930 году вышла третья книга, в соавторстве с Кларком Сомерс. В Интернете доступен русскоязычный перевод этой книги. Там тоже упоминается незаконченный обелиск.

Самая старая из найденных мною фотографий обелиска на сайте американского музея искусств «The Metropolitan Museum of Art» датируется аж 1851-м годом!

В информации к фотографии указано, что съёмка производилась в 1851 году, а фотограф — Феликс Тейнард (Félix Teynard, French, 1817–1892). Этот французский фотограф-египтолог сделал множество фотографий Египта середины 19-го века.

Гуляет по Интернету еще одна древняя фотография, с неустановленной датой съемки:

В Асуанском карьере остались следы множества других извлеченных подобных обелисков, изготовленных по той же технологии. Вот пара фотографий оттуда:

Больше фотографий доступно в фотоальбоме ЛАИ. Если поверить в современную версию треснутого обелиска, то надо все древние обелиски притянуть за уши к советским инженерам, в том числе, обелиски, увезенные в Европу и Америку задолго до 1960-х годов.

Невозможно не упомянуть Баальбекский обелиск, известный как «Южный Камень». Он отрезан от скального основания совсем другим способом — опилен по всей ширине блока без предварительного зауживания плоскости отпила, как эти асуанские обелиски.

Почему я назвал Южный Камень «обелиском», а не «мегакирпичом»? Потому что у него одна сторона уже другой более чем на 1 метр.

В России, в Южном Приморье, также есть камни со следами подобной «ложечной» выборки породы:

Возможно, эти выборки имеют совсем другое происхождение. А вообще по всему миру есть подобные следы обработки камней, и похожие следы оставляют современные проходческие комбайны.

В видеофильме «Большой обман древнего Египта» профессор геологии Игорь Владимирович Давиденко утверждает, что не существует свидетельств существования асуанского обелиска до 60-х годов 20-го века. В качестве доказательства он приводит фотографию 1931 года, сделанная немецкой экспедицией того места, где должен быть обелиск:

Кого убедил уровень таких доказательств?

Историки Носовский и Фоменко в своей книге «Потерянные Евангелия. Новые сведения об Андронике-Христе» приводят свою версию: возможно, был настоящий обелиск, который затопили при возведении плотины, а для туристов газовыми горелками выплавили новый, который мы принимаем за древний:

Например, в нашей книге «Египетский альбом», мы уже публиковали нашу фотографию неуклюжего «наглядного пособия» по «древне»-египетской истории, созданного, вероятно в середине XX века, во время строительства Асуанской плотины. Якобы это – древний гранитный обелиск царицы Хатшепсут, треснувший во время «древне»-египетских работ по его отделению с помощью деревянных клиньев, размачиваемых водой, от гранитной породы и потому так и не законченный, брошенный на месте. Но как же «древние» собирались подрубать нижнюю сторону обелиска?

В то же время, на рис. 6.82 и 6.83 хорошо видны широкие, полукруглые, как бы слегка оплавленные следы, оставленные на обелиске тем инструментом, которым его отделяли от скального основания. Такие следы ясно свидетельствуют, что они оставлены отнюдь не деревянными клиньями и колотушками. И даже не стальными кирками. Возможно, здесь работали мощными горелками, изобретенными для обработки гранита лишь в XX веке. Тогда это, скорее всего – новодел XX века, времен постройки Асуанской плотины. Не исключено, что эту откровенную бутафорию изготовили в эпоху затопления части территории Египта при возведении Асуанской плотины.

Может быть, на дне современного Асуанского водохранилища действительно покоится какой-то большой старый обелиск, скорее всего бетонный, который древние строители не успели установить в свое время. Об этом обелиске могли упоминать старинные путешественники. Строители Асуанской плотины понимали, что старый обелиск неизбежно будет затоплен рукотворным озером. Поднимать глыбу наверх не стали. Решили поступить по-простому: быстро изготовили «новый старый незаконченный обелиск» и беззастенчиво выдали его за «невероятно древний». Ясное дело, что вырезали его из монолита современными горелками. Может быть, всего за несколько дней. Так что старинные упоминания об «обелиске Хатшепсут» могут относиться, скорее всего, к старому, затопленному обелиску. А показывают нам сегодня современную подделку.

Как видите, эти 2 великих историка ничего не говорят о фотографиях обелиска 1904 года, о книгах 1922-23 годов где опубликованы его чертежи и фотографии.

Кстати, серьезные газорезки появились в самом начале 20 века — в 1901 году. В описании истории создания этих аппаратов ни разу не упоминается, чтобы с их помощью резали камень. Речь идет только о металле, у которого температура плавления значительно ниже, чем у гранита. Так что наша современная цивилизация примерно до 1950 года никак не могла вырезать этот обелиск.

=0=0=

Зачем служить в армии? За и против службы

Продолжается весенний призыв в Российскую армию. Уже сейчас можно смело сказать, что в строй встанет не более 10 процентов потенциальных призывников. Остальные будут либо отбракованы по состоянию здоровья, либо получат официальную отсрочку, либо банально «закосят». Как к этому относиться?

Вводить наемную армию? Разумно. Даже самые радикальные «ястребы» не станут оспаривать, что профессионализм это хорошо, и что от контрактника можно ожидать большего, чем от срочника. Проблема в том, что страна, протяженность границ которой почти полтора экватора, страна, на которую всю историю идут войной то Восток, то Запад, обречена на то, чтобы иметь всеобщую воинскую повинность. Пусть контрактников будет больше, срочников меньше, но от всеобщего призыва нам никуда не деться.

Другая большая тема – альтернативная служба. По оценкам Министерства труда России, 56 процентов юношей призывного возраста приветствуют введение альтернативной гражданской службы. Статистика также говорит: самой желанной представляется альтернативная служба в милиции. Самый низкий рейтинг - у работы санитара. После этого отпадает всякая охота обсуждать отказ от службы по «религиозным убеждениям». Ни одна из традиционных российских религий не осуждает отдание воинского долга. Что же касается многочисленных модерновых культов, чьи агитаторы наводнили современную Россию, то если их боги учат добру и любви – служение санитара должно котироваться выше, чем служба милиционера (надеюсь, я не обидел милицию?).

Вот некий продвинутый старшеклассник пишет в Yoki.Ru: «За что убивать и быть убитым? Или мне выпала честь отстаивать интересы страны, защищая целостность Родины России? Не скрою, дело благое, но почему я? Я этого хочу? Честно скажу: современной молодежи, мне и моим сверстникам, хочется жить и наслаждаться полной жизнью». Мальчик не понимает: в мире есть злые люди, которые не дают ни молодежи, ни всем остальным «жить и наслаждаться полной жизнью». И с этими людьми надо что-то делать – ну не дают они нам оттягиваться, грабят, убивают, насилуют наших белокурых девушек, похищают детей. Цитирую его еще раз: «Но почему я?». А почему не ты, а «он»? А почему «они»? Чем ты лучше «их»? А может, мне, старому, второй раз в армии послужить вместо тебя, раз ты такой прогрессивный и такой сахарный?

Между тем, в армии действительно творится масса нехороших вещей. С этим никто не спорит, только давайте, ребята, подумаем еще и о таких цифрах: в сутки на дорогах Российской Федерации погибает 100-120 человек, это в сотни раз больше, чем в армии. И никто не боится ездить в транспорте. От некачественной водки у нас ежегодно умирает 40 тысяч, но пить не бросаем. От легочных и сердечных заболеваний, порожденных курением – 260 тысяч в год, и все равно курим. Смертность молодежи от наркотиков – 60 тысяч в год, и ведь не в армии! На гражданке…

Этой короткой публикацией Yoki.Ru открывает большую тему: армия. Косить или не косить? Как бороться с неуставнухой? Почему в армии часто получается так, что мы не служим, а строим, носим, возим, красим и копаем? Возможна ли дисциплина без дедовщины? Как относиться к тем, кто закосил? Об этом и обо многом другом мы будем говорить и спорить. Кстати, дорогие читатели, если вы напишите толково (не имею в виду ваши взгляды, толково стилистически), мы с удовольствием опубликуем ваши статьи на главной странице. А пока небольшой экскурс в историю.

В 1453 году султан Мехмет Фатих наступал на Константинополь. Византийская столица была крупнейшим городом средневековой Европы, ее население приближалось к миллиону человек. Всеобщей воинской повинности в Византийской Империи тогда уже не было, в армии служили наемники-итальянцы, которых было явно недостаточно для отражения удара турок. Император Константин Палеолог бросил клич: братья, к оружию. Братьев в миллионном городе набралось порядка 2 тысяч, остальные подумали: «Но почему я?» Гвардейцы вместе с итальянскими наемниками, числом 7 тысяч, конечно, не могли противостоять войскам султана. Византийская Империя пала, население Константинополя подверглось тотальной резне, не пожелавшие служить в собственной армии византийцы стали кормить чужую.

Памятником их пацифизму стало превращение Константинополя в Стамбул.

Свежие комментарии