Самсонов Александр

Как Горбачёв разваливал СССР

Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Швейцария. 1985 год

Катастройка Горбачёва. Вопрос в том, почему Горбачёву и его команде позволили своими действиями сначала дестабилизировать СССР, а затем и разрушить его. Почему «перестройщиков» не остановили. Хрущёва же остановили, не дали развалить Союз, а «лучшего немца» — нет. Хотя Михаил Сергеевич послабее Никиты Сергеевича будет.

Полное разложение советской верхушки

Дело в полном разложении позднесоветской элиты. К этому моменту значительная часть советской верхушки деградировала настолько, что просто не осознала последствий «перестройки». А когда начался развал, было уже поздно. С другой стороны, очевидно, что часть верхушки уже сознательно ставила на развал и приватизацию обломков Советского Союза. Она желала стать частью глобальной элиты, «хозяев жизни», захватить народную собственность, богатства, основные источники дохода и «красиво жить». Не прятаться, не маскироваться под коммунистов. Красивые машины, яхты, самолеты, женщины, золото и драгоценные камни. Элитное жилье в ведущих странах и столицах мира.

Это было откровенное предательство державы и народа. Советская верхушка, которая после ухода Сталина регулярно не обновлялась, не «чистилась», с постепенным забвением основ по сознательному выращиванию национальной элиты к периоду Горбачёва выродилась. Часть стала пассивной и просто смотрела на разрушение сверхдержавы. Другая часть активно участвовала в растаскивании Союза по национальным углам. Стала «врагами народа», «пятой колонной», которую с радостью поддержал Запад. Раздал много комплиментов, орденов, наград и прочего. В итоге верхушка СССР сдала страну за «бочку варенья да целую корзину печенья».

Ту часть советской элиты, которая могла оказать сопротивление разрушению державы, при Андропове и Горбачёве «зачистили». В первую очередь чистка коснулась силовых структур, отвечающих за безопасность государства. В частности, в 1987 году был использован полёт немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который совершил перелёт на лёгкомоторном самолёте из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. Советские войска ПВО вели «Сессну» Руста до Москвы и не пресекали полёт, потому что после инцидента с южнокорейским лайнером в 1983 году получили распоряжение гражданские самолёты не сбивать. В советских СМИ этот инцидент подавался как провал системы ПВО и вообще обороны страны. Команда Горбачёва использовала ситуацию для зачистки практически всего руководства ВС СССР, включая командующих военными округами. В частности, были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов. Они были политическими противниками курса Горбачёва. Новые «силовики» были подобраны из сторонников «перестройки».

Таким образом, сторонники «плана Андропова» ("План Андропова" как часть стратегии по уничтожению русской цивилизации; Часть 2) в период Горбачёва решили, что спасти страну нельзя. Поэтому главные усилия необходимо направить не на сохранение и спасение Союза, а на сохранение себя, на перекачку в собственную сеть наиболее важных ресурсов (вроде «золота партии»). Для этого допускалось разграбление собственной страны. Так родилась элита мародеров. С этого момента спасение СССР-России в виде прозападной модернизации (по образцу Петра Первого) перестало быть целью андроповцев. Начался контролируемый сверху распад и распил советской цивилизации, демонтаж основных институтов и приватизация основных активов. Кризис СССР и последующая катастрофа (операция «концы в воду») скрыли от народа этот процесс и его масштабы. Позволили провести развал красной империи незаметно, предотвратили возможное организованное сопротивление народа, у которого украли будущее. Позволили увести из государства и народного хозяйства огромные финансы и капиталы.

Национал-сепаратизм

Мощным «тараном», с помощью которого стали валить Советский Союз, стал национализм. Уже при Хрущёве продуманную национальную политику Сталина разрушили. Началось выращивание национальных элит и интеллигенции, в рядах которых укоренилась русофобия и вызревал антисоветизм. Национальные республики финансировались и развивались в ущерб русским губерниям и русскому народу. При этом формировались национальные мифы, где виновником всех бед были русские (Россия-СССР).

В частности, продолжал развиваться и укрепляться украинский миф об отдельном украинском народе и украинском языке (Украинская химера против Светлой Руси; Цель проекта «Украина»). Хотя до революции 1917 года не было «украинцев», была юго-западная часть русского суперэтноса (русов). Существовал говор-диалект единого русского языка. Существовал исторический регион Малая Русь-Россия (Малороссия) как «окраина-украина» единой русской цивилизации. В СССР создали искусственный украинский народ и язык. Сформировали украинскую «элиту», которая, по сути, была наследником идей мазепинцев, петлюровцев и бандеровцев.

Команда Горбачёва начала волну национализма в СССР с провокации. В декабре 1986 года генсек ЦК КПСС снял с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева (занимал этот пост в 1960—1962 и 1964—1986 гг.), который стал настоящим казахским ханом и сформировал мощную региональную националистическую элиту. На его место назначили никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, русского по национальности, первого секретаря Ульяновского обкома партии. Казалось, что шаг правильный. Но в условиях «перестройки» и дестабилизации всей системы это была настоящая провокация. Местная элита ответила «Декабрьским восстанием» (Желтоксан). Начались массовые беспорядки и погромы с требованием назначить на место первого секретаря компартии Казахстана «коренного». Для подавления бунта пришлось сформировать 50-тыс. группировку войск МВД и Минобороны. В итоге волнения подавили малой кровью. Однако эти события стали сигналом для других национальных элит. В самом Казахстане уже в 1989 году Колбина сменил Назарбаев. Про «казахский национализм» тут же забыли.

Это событие стало первым в цепи подобных. Декабрьское восстание не получило должной политической, правовой и национальной оценки. Не были выявлены коренные его причины – нарушение политики народного социализма Сталина. Национальные республики, начиная с Хрущёва, развивались за счёт Центральной России. Этнические республики и автономии получали преференции, льготы за счёт сдерживания развития русского народа. В результате получились неприятные перекосы в развитии национальных окраин и русских областей. Национальные элиты и интеллигенции зазнались, решили, что могут процветать и без русских. Хотя, как показала история, национализм привёл нынешнюю Прибалтику, Украину, Молдавию и Грузию к вымиранию и разбитому корыту. Схожая ситуация и в Средней Азии: архаизация; социальная несправедливость; рост радикальных настроений, включая национализм и исламизм; деградация промышленной, социальной инфраструктуры, науки, образования и здравоохранения.

Предательство державы

События в Казахстане были расценены в этнических окраинах как слабость Москвы. Поднимается националистическая волна. Уже летом 1987 года Ереван поставил вопрос о передаче в состав Армянской ССР принадлежавшей Азербайджану Нагорно-Карабахской автономной области. В ответ начались погромы армян на азербайджанской территории. Крови было уже много. Горбачёв растерялся.

Стоит отметить, что у Москвы в это время было ещё достаточно сил и ресурсов, чтобы подавить любой националистический мятеж и бунт в этнических республиках. При наличии политической воли и программы по искоренению ошибок национальной политики от Ленина до Горбачёва можно было сравнительно малой кровью навести в стране порядок, зачистить национал-сепаратистов, сохранить единство советской империи. Пример Китая, который столкнулся со схожей проблемой в Тибете, а затем с волнениями в столице (события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году), весьма показателен.

Однако часть советской верхушки сознательно вела дело к разрушению СССР. И трусливый болтун Горбачёв боялся пролить малую кровь и навести порядок в стране, чтобы остановить процесс разрушения. В дальнейшем это вызвало потоки крови (включая вымирание коренных народов в большей части бывшего СССР).

Горбачёв панически боялся применения силы и сдерживал «силовиков» в деле наведения порядка. При этом генсек до последнего открещивался от ответственности, когда силовые структуры сами наводили порядок на подведомственной территории. По сути, этим он «сдал» и окончательно деморализовал органы порядка и безопасности. Горбачёв теряет нити управления, способность к трезвой оценке ситуации. В критические моменты прыгает в кусты — сбегает в загранпоездки, где его восторженно встречают и любят, либо уезжает на отдых. Он считает, что «процесс пошёл», то есть курс на демократизацию и гласность верен. Горбачёв практически не слушает трезвые оценки, ещё доносящиеся из партийных и государственных структур и институтов. Он идёт на поводу разрушителей — А. Н. Яковлева и Э. А. Шеварднадзе, «горбачёвского Политбюро», нацеленного на разрушение советской цивилизации.

Это привело к нарастанию националистических настроений, резне и конфликтам. Азербайджанцы бежали из Нагорного Карабаха, армяне – из Азербайджана. Кровавые межнациональные конфликты разгорались по всем национальным окраинам. Приднестровье, Ферганская долина, Абхазия, Грузия, Прибалтика и т. д. Советская держава затрещала по швам. В этнореспубликах повсеместно заинтересованными силами создаются национальные фронты и партии, они требуют выхода из СССР. Запад восторженно приветствует эти события, всячески поддерживает «молодых демократов», запрещает Москве применять силу, стращает санкциями.

Таким образом, команда Горбачёва совершила страшное преступление против народов СССР-России. При Горбачёве открыли «ящик Пандоры», выпустили страшный дух национал-сепаратизма, который разрушил великую державу и расколол советский народ. Этот национализм пролил реки крови, принёс и ещё принесёт массу страданий и утрат народам бывшего СССР. Горбачёв развалил советскую государственность, стал «врагом народа».

=0=0=

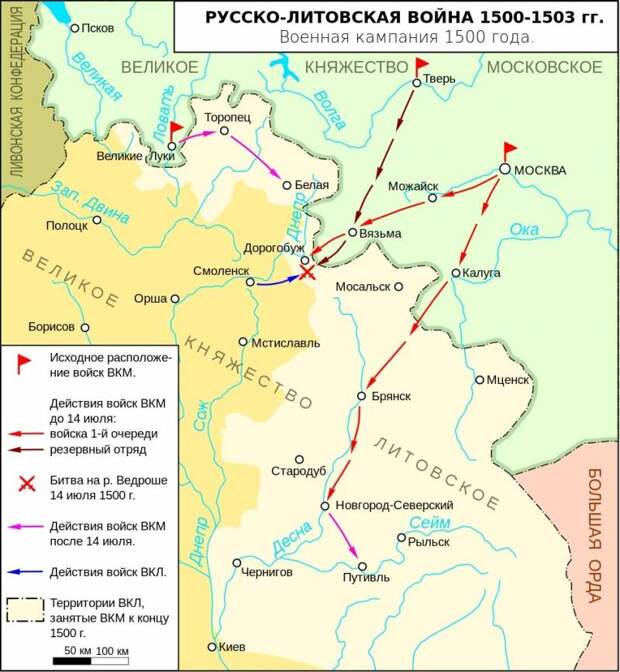

Гибель литовской армии в Ведрошской битве

Фигура Ивана Великого на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и ливонец

14 июля 1500 года русская армия разгромила литовские войска в битве на реке Ведрошь. Эта битва стала вершиной Русско-литовской войны 1500—1503 гг. Русские уничтожили либо пленили большую часть вражеского войска. Литовцы утратили стратегическую инициативу и потерпели поражение в войне.

Москва заключила выгодный мир с Литвой, заняв почти треть владений Литовского княжества, включая древнерусскую Северщину.

Борьба двух русских центров

В период феодальной раздробленности, распада древней империи Рюриковичей не было единого русского государства. Киев, Рязань, Москва, Новгород, Псков и другие княжества и земли жили сами по себе, как самостоятельные державы. Этим воспользовались соседи. Значительная часть юго-западных и западных русских земель были захвачены Венгрией, Польшей и Литвой. В составе Великого княжества Литовского были земли Малой, Чёрной и Белой Руси, Брянщина, Смоленщина и другие земли Руси.

При этом Великое княжество Литовское и Русское было настоящим русским государством, конкурентом Москвы в деле объединения русских земель. Княжеством правили литовские князья. Однако подавляющая часть земель и населения были русскими. Значительная часть элиты была русской по происхождению. Государственным и письменным языком был русский. Литовский язык был распространён только среди низшего сословия населения этнической Литвы, хотя постепенно литовцы сами переходили на русский (как более развитый язык). Кроме того, литовцы едва-едва (в историческом отношении) выделились из балто-славянской этноязыковой общности, они ещё недавно поклонялись Перуну и Велесу, единым с русами богам. То есть русские и литовцы ещё недавно были одним народом, с обще духовной и материальной культурой. И в рамках единой державы снова могли стать одним народом.

Литва была мощной военной державой. От Орды значительную часть её границы прикрывали другие русские земли. Имелся серьёзный экономический потенциал. Великое княжество имело хорошие шансы, чтобы возглавить процесс объединения всех либо большей части русских земель. Однако литовская верхушка не смогла использовать эту возможность. Литовская элита постепенно пошла по пути вестернизации, полонизации и католизации. Шляхетское сословие (боярство) ополячивалось, а крестьянские общины закрепощались по польскому образцу, превращались в хлопов-рабов. Это вызвало глубинный раскол между элитой и народом. В итоге Москва, изначально более слабое в военно-экономическом отношении и по людским ресурсам русское государство, взяла вверх и стала центром объединения Русской земли (русского мира-цивилизации).

Рост Великого Княжества Литовского до 1462 года

Ситуация перед войной

В период правления Ивана III Васильевича (1462—1505) Москва перешла в наступление. Начался этап «собирания русских земель». Иван упрочил союзные отношения с Тверью, Рязанью и Псковом. Ярославское, Дмитровское и Ростовское княжества утратили самостоятельность. Многие князья стали «служилыми», подчиненными великому князю. Москва сокрушила Новгородскую вечевую республику. В 1478 году Новгород сдался, его «самостийные» порядки были упразднены. Осваивая Север, Москва подчинила себе Пермь, Югру и Вятку. Иван Великий бросил вызов Орде, которая разложилась и была в периоде развала. По сути, Москва уже была полностью самостоятельной и платила дань по старой традиции. В 1480 году и эту традицию ликвидировали. Прежде могущественная Орда быстро развалилась, и Москва стала на востоке и юге вести наступательную политику, становясь новым центром новой евразийской (северной) империи.

Важнейшим инструментом активной и успешной политики Москвы была армия, которая претерпела значительные изменения. Было создано поместное войско – многочисленное дворянское ополчение. Налажено масштабное военное производство, включая пушечно-литейное. Возросший военный потенциал, обусловленный политико-экономическим укреплением державы и действиями государя, позволил успешно отражать набеги и вторжения орд на юго-восточных границах, оказывать политическое влияние на Казань, Крым и прочие обломки Орды, расширять владения на северо-востоке, и успешно бороться с Великом княжеством Литовским, Ливонским Орденом и Швецией за восстановление наших естественных рубежей на севере, северо-западе и западе.

Понятно, что стремление Москвы к «собиранию земель» натолкнулось на сопротивление Литвы. Москва пресекла попытки новгородцев перейти под власть Великого княжества. В 1480 году Орда вступила в союз с Литвой, направленный против Москвы. В свою очередь, Москва «дружила» с Крымским ханством против Литвы. Часть знати Великого княжества начинает смотреть в сторону московского государя, переходить на сторону Москвы. На границе становятся постоянными стычки. Их причиной были погранично-территориальные споры. Москва не признавала за Литвой право на владение городами Козельском, Серенском и Хлепнем, стремилась подчинить верховских князей, перешедших при Василии Втором под власть литовского князя. После подчинения Великого Новгорода возник ещё один спорный вопрос — о «ржевской дани». Московские войска занимают ряд приграничных волостей, которые находились первоначально в совместном московско-литовском (или новгородско-литовском) владении. Так началась Русско-литовская война 1487—1494 гг., «странная война» (официально обе державы находились в мире на протяжении всего конфликта).

По миру 1494 года большая часть земель, занятых русскими войсками, входила в состав державы Ивана Великого. Включая стратегически важную крепость Вязьма. Литве возвращались города Любутск, Мезецк, Мценск и некоторые другие. Великое княжество отказывалось от притязаний на «ржевскую дань». Также было получено согласие русского государя на брак его дочери Елены с великим князем литовским Александром. Кроме того, запрещалось принимать беглых служилых князей вместе с вотчинами.

Повод к новой войне

Договор 1494 года обе стороны считали временным. Литовское правительство жаждало реванша. Москва, видя слабость противника, планировала продолжить борьбу за возвращение «великого княжества Киевского». Западная граница по-прежнему не была точной, что создало источник новых пограничных споров и конфликтов, которые продолжались до новой войны.

В 1497 году завершилась война Москвы со Швецией, мир был заключен очень вовремя. Назрела новая война с Литвой. Разозлённый стремлением обратить его дочь Елену в католичество, московский государь снова начинает принимать на службу князей, бросивших литовскую службу. В апреле 1500 года под власть Москвы переходят Семён Бельский, Василий Шемячич и Семён Можайский, который владел огромными вотчинами на восточной окраине Великого княжества Литовского с городами Белая, Новгород-Северский, Рыльск, Радогощь, Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев, Хотимль. Война стала неизбежной.

В преддверии войны великий литовский князь Александр Казимирович предпринял ряд шагов для упрочения своего военно-политического положения. В июле 1499 года состоялось заключение Городельской унии между Великом княжеством и Польша. Также были укреплены связи Литвы с Ливонией и Большой Ордой (ханом Шейх-Ахметом). Однако оказать немедленную военную помощь Литве ни Польша, ни Ливония, ни Большая Орда не смогли.

Разгром Литвы

Пользуясь благоприятной внешнеполитической обстановкой, великий московский государь начал войну. Русская армия действовала по заранее продуманному плану. Накануне войны были сформированы три рати: на торопецком, смоленском и новгород-северском направлениях. Также часть армии находилась в резерве, чтобы оказать помощь той рати, где будут обнаружены основные силы противника.

3 мая 1500 года из Москвы к границе Литвы выступила рать под командованием служившего Ивану Великому казанского хана-изгнанника Мухаммед-Эмина и Якова Захарьича (Кошкин-Захарьин). Русская рать овладела Мценском, Серпейском, Брянском, и вместе с войсками Семёна Можайского и Василия Шемячича, в августе заняла Путивль.

На других направлениях русское наступление также было успешным. Составленная из новгородцев рать под началом наместника Андрея Челяднина, усиленная полками удельных князей Волоцких, овладела Торопцом. Другая рать под командованием воеводы Юрия Захарьича (родной брат Якова Захарьича) овладела Дорогобужем. Возникла угроза выхода московской рати к Смоленску. Успешное наступление русской армии встревожило Александра Казимировича и его окружения. Проводилась спешная мобилизация, литовское контрнаступление ожидалось от Смоленска на Дорогобуж. К Дорогобужу из района Твери срочно перебросили рать под началом опытного воеводы Даниила Щени. Он соединился с отрядом Юрия Захарьича и принял командование над всей армией. Её численность достигала 40 тыс. бойцов.

Как показали последующие события, решение о выдвижении резерва под началом одного из лучших полководцев Руси под Дорогобуж было верным. Из Смоленска через Ельню двигалась 40-тысячная литовская армия под командованием гетмана литовского князя Константина Острожского. Оценка численности войск каждой из сторон в 40 тысяч воинов представляется в той или иной степени завышенной, но в целом силы сторон были примерно равны. Обе армии встретились в районе рек Тросны, Ведроши и Сельчанки. 14 июля 1500 года между ними произошло решающее сражение, ставшее главным событием всей войны.

Перед битвой русская армия располагалась в своём лагере на Митьковом поле, в 5 км к западу от Дорогобужа, за рекой Ведрошь. Через Ведрошь была перекинута единственная в этих местах переправа. Разведка вовремя доложила о подходе противника. Русские воеводы, намеренно не уничтожив мост, подготовили войска к бою. Основные силы составлял Большой полк Щени. Правый фланг был прикрыт Днепром, в районе впадения в него р. Тросны, левый – закрыт большим труднопроходимым лесом. В лесу расположили засадный полк – Сторожевой полк Юрия Захарьича. На западный берег Ведроши выдвинули передовой отряд, который должен был завязать бой и заманить врага на другой берег, где его ожидали наши главные силы.

В отличие от московских воевод гетман Острожский шёл к месту будущего сражения без полных данных о противнике. Он имел приблизительные сведения пленных и перебежчиков. И считал, что перед ним стоит лишь небольшая русская рать. Поэтому литовцы с ходу опрокинули передовой полк русских и форсировали реку, где врубились в ряды Большого полка. Упорная битва продолжалась несколько часов. Исход её решил удар Засадного полка. Русские войска вышли в тыл литовцам, разрушили мост и отрезали путь к отступлению. После этого началось избиение павшего духом врага. Только убитыми литовцы потеряли около 8 тыс. человек. Многие утонули во время бегства или попали в плен, включая самого гетмана Острожского и других воевод. Также русскими трофеями стала вся артиллерия и обоз противника.

Схема месторасположения поля Ведрошской битвы (14 июля 1500 г.)

Война с Ливонией

В битве на реке Ведрошь были уничтожены и пленены главные и наиболее боеспособные силы литовской армии. Великое княжество утратило наступательные возможности и перешло к обороне. Только обострение ситуации на других границах Русской державы спасло Литву от дальнейших поражений.

Победы русских встревожили других противников Москвы. Больше всего опасались ливонцы, которые решили выступить на стороне Великого княжества. Весной 1501 года в Дерпте-Юрьеве были арестованы русские купцы, их товары разграблены. Направленных в Ливонию псковских послов задержали. В июне 1501 года был подписан военный союз Литвы и Ливонии. Начались стычки на северо-западной границе. В августе 1501 года армия ливонского магистра Вальтера фон Плеттенберга начала вторжение в земли Пскова. 27 августа ливонцы разбили русскую рать (полки из Новгорода, Пскова и Твери) на реке Серице.

Ливонцы осадили Изборск, но взять его с ходу не смогли. Тогда Орденское войско двинулось на Псков. 7 сентября ливонцы осадили небольшую крепость Остров. В ночь на 8 сентября начался ночной штурм, в ходе боя погибло всё население городка – 4 тыс. человек. Однако, взяв крепость, ливонцы не смогли развить первые успехи и спешно отступили на свою территорию. В армии началась эпидемия. Заболел и сам магистр. Кроме того, ливонское командование не решилось продолжить наступление в условиях упорного сопротивления русских и отсутствия поддержки со стороны литовцев. Великий князь Александр обещал магистру помощь в наступлении на Псков, но выделил только небольшой отряд, да и тот опоздал. Дело было в том, что в Польше умер король Ян Ольбрахт (брат великого князя Александра), и Александр уехал на сейм, где выбирали нового монарха. Новым польским королем избрали Александра Казимировича.

Москва умело воспользовалась несогласованностью действий своих противников и осенью 1501 года нанесла ответный удар по Ливонии. К северо-западным рубежам Руси была выдвинута большая армию под началом Даниила Щени и Александра Оболенского. В её состав входили и татарские отряды хана Мухаммед-Эмина. Великокняжеская рать соединилась с псковичами и вторглась в Ливонию. Восточные земли Ордена, особенно владения Дерптского епископства подверглись сильному опустошению. Магистр контратаковал в районе Дерпта. Сначала благодаря фактору внезапности ливонцы потеснили русских, погиб воевода Оболенский. Но затем русские и татары опомнились и перешли в наступление, орденская армия потерпела сокрушительное поражение. Преследование и избиение бежавших ливонских воинов продолжалось около 10 вёрст. Боевое ядро ливонской армии было уничтожено.

Зимой 1501—1502 гг. армия Щени снова совершила поход в Ливонию, в направлении на Ревель-Колывань. Ливонию снова сильно опустошили. Мобилизовав новые силы весной 1502 года ливонцы снова пошли в наступление. Один немецкий отряд напал на Ивангород, другой на небольшую псковскую крепость Красный городок. Оба нападения ливонцев потерпели неудачу, противник спешно отступил. Осенью 1502 года, в разгар начатой русскими войсками осады Смоленска ливонцы предприняли ещё одно наступление на Псков, чтобы помочь литовцам. Магистр Плеттенберг осадил Изборск. Штурм Изборска провалился, тогда немцы выступили на Псков. Попытки разрушить стены артиллерией не удались. Узнав о приближении русских войск из Новгорода, их вели воеводы Щеня и Шуйские, немцы спешно отступили на свою территорию.

В борьбе с Москвой, кроме Ливонии, помощь Великому княжеству Литовскому оказал и последний хан Большой Орды Шейх-Ахмед. Осенью 1501 года его войска напали на Северскую землю, разорили Рыльск и Новгород-Северский, разорили окрестности Стародуба. Отдельные отряды доходили до Брянска. Это отвлекло часть сил великого московского государя.

Д. В. Щеня на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

Возвращение Северщины

Несмотря на поддержку Ливонии и Большой Орды, Литва войну проиграла. Уже осенью 1501 года московские воеводы начали новое наступление вглубь литовской территории. В ноябре русские войска разбили литовцев в районе Мстиславля. Литовцы потеряли около 7 тыс. человек. Правда, сам Мстиславль взять не удалось. В это время на Северщину напали татары Большой Орды. Это были вотчины Василия Шемячича и Семёна Можайского, и они бросились защищать свои владения. Тем временем войска Шейх-Ахмеда атаковала крымская орда, и они были разгромлены. Большая Орда пала.

Летом 1502 года русские войска пытались взять Смоленск, но без успеха. После этого русские воеводы изменили тактику. Они уже не стремились осаждать крепости, а просто опустошали литовские земли. Литва, не имея возможности продолжать войну, как и Ливония, попросила мира. 25 марта 1503 года было заключено Благовещенское перемирие сроком на шесть лет. К Русскому государству отошли 19 городов, включая Чернигов, Стародуб, Путивль, Рыльск, Новгород-Северский, Гомель, Любеч, Почеп, Трубчевск, Брянск, Мценск, Серпейск, Мосальск, Дорогобуж, Торопец и др. Великое княжество Литовское также потеряло 70 волостей, 22 городища и 13 сел, то есть около трети своей территории.

Это был большой успех русского оружия и дипломатии в деле собирания русских земель. Также Русь получила военно-стратегические позиции: новая граница проходила в районе около 50 км от Киева и в 100 км от Смоленска. Возобновление борьбы за создание единого Русского государства было неизбежно. Сам государь Иван Великий осознавал это и готовился к возвращению всей «своей отчины, всей Русские земля», включая Киев.

=0=0=

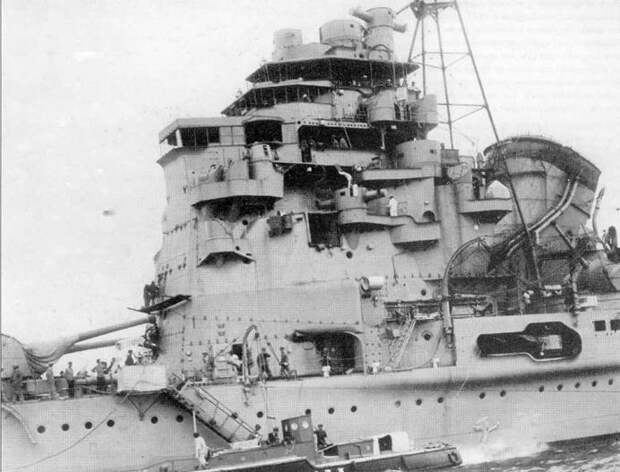

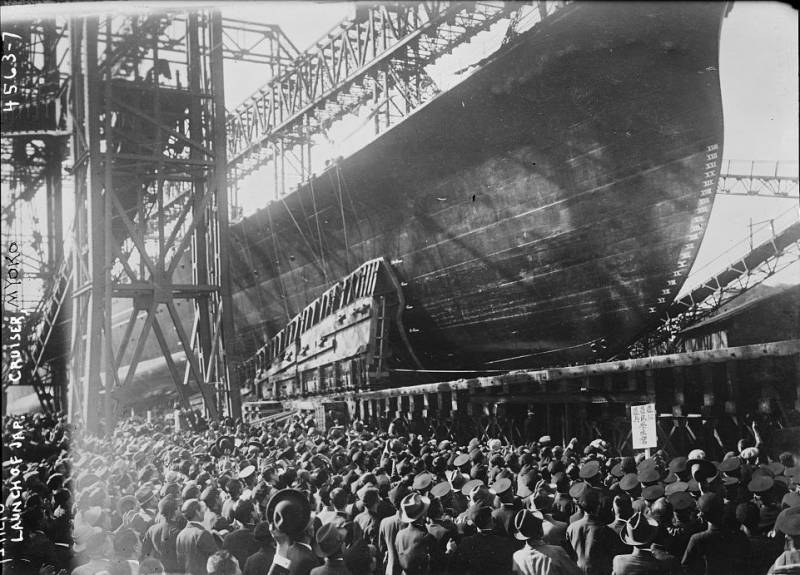

Океанский хищник «Миоко»

В тот день 356 подземных толчков с магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера полностью уничтожили японскую столицу. Не менее серьезно пострадали пригороды. Число оказавшихся под завалами и в пламени пожаров пострадавших превысило 4 миллиона человек. Великое землетрясение Канто стало причиной бесчисленных затруднений, одним из которых было разрушение верфей, на которых строились корабли для Императорского флота. Стоявший на стапеле в Йокосуке авианосец (бывш. линейный крейсер) “Амаги” был превращен в груду обломков.

Что было дальше?

Прошла пара десятилетий, и как раз к началу битвы за Мидуэй японские министры доложили со спокойным лицом, что новых кораблей нет. Верфи утеряны. Времени для восстановления промышленности после страшного катаклизма 1923 года попросту не хватило. Крейсера и авианосцы в текущую Госпрограмму вооружений не включены, они будут заложены ориентировочно после 1950 года. А вы там держитесь.

Японцам подобная альтернатива покажется оскорбительной и невозможной.

Военно-морской арсенал в Йокосуке был восстановлен за один год.

25 октября 1924 г. на его стапель была положена закладная секция крейсера №5.

Спустя три года 200-метровый корпус был спущен на воду, а еще через пару лет, летом 1929 года, он превратился в тяжелый крейсер “Миоко”. Головной корабль в серии из четырёх ТКР, будущих легенд Императорского флота.

Сами японцы объясняют столь долгую постройку высокой загруженностью верфи. Приоритет имела другая программа. Одновременно с “Миоко” на соседнем стапеле арсенала велась перестройка линкора “Кага” в авианосец (вместо разрушенного землетрясением “Амаги”).

Это были не только сильнейшие крейсеры своего времени. ТКР “Миоко” — образец мастерства и в определенной степени укор для современных конструкторов.

В наши дни ни один из строящихся кораблей не обладает столь могучей силовой установкой, какая стояла на “Миоко”. Паровые турбины “Кампон” развивали мощь, сравнимую с ГЭУ атомного “Орлана”!

При двойной разнице в размерах и полувековом отличии в возрасте этих кораблей.

На практике один из представителей серии, тяжелый крейсер “Асигара”, сумел развить 35,6 уз. при мощности силовой установки 138 692 л.с.

Вопрос не в том, нужны ли современным кораблям эти 35 узлов. Проблема связана с массой и габаритами механизмов ЭУ, которые были размещены внутри корпуса “Миоко”. При всем несовершенстве технологий 1920-х гг. и жестких международных ограничениях на водоизмещение кораблей.

Общая масса 12 котлов (625 т), четырех турбоагрегатов “Кампон” (суммарно 16 турбин высокого и низкого давления, 268 т), редукторов (172 т), трубопроводов (235 т), рабочих жидкостей (вода, масло 745 тонн) и различного вспомогательного оборудования составила 2730 тонн.

Ввиду того, что турбины 1920-х гг. не обладали эффективностью котлотурбинных установок конца ХХ в., конструкторам “Миоко” пришлось добавить к основным механизмам две турбины крейсерского хода (2 х 3750 л.с.). Сразу возникло затруднение: крейсер имел 4 линии гребных валов, в то время как вспомогательные турбины вращали только два (внешних) винта. Пришлось установить дополнительный электродвигатель, проворачивающий внутренние гребные винты на крейсерском ходу, делая их гидродинамически нейтральными.

Достоинством такой схемы стала экономичность.

При максимальном запасе нефти (2,5 тыс. тонн) дальность плавания экономическим ходом (14 уз.) на практике составляла ~7000 миль. Показатели автономости “Миоко” соответствуют лучшим современным кораблям с обычной, неатомной ГЭУ.

Серьезным недостатком (помимо сложности) считалась задержка при переходе с крейсерского на полный ход. Переключение с двух валов на четыре с соединением всех необходимых муфт и запуском турбоагрегатов было процессом далеко не быстрым. В бою это обстоятельство могло стать роковым. Однако на тот период особого выбора у японцев не было.

Оружие самурая — меч, смысл жизни — смерть

Пять двухорудийных башен ГК — это не европейский стандарт 4х2 и даже не американский 3х3. По огневой производительности единственным зарубежным аналогом “Миоко” среди кораблей союзников была только “Пенсакола”.

Главный калибр — 200 мм. После модернизации — 203 мм.

Японские 203/50 Тип 3 №2 проектировались как орудия двойного назначения. В результате, так и не став системами ПВО, они превратились в одни из лучших восьмидюймовых пушек своей эпохи. Масса ББ снаряда — 125 кг.

Величественная “пирамида” из трёх носовых башен была визитной карточкой Императорского флота. Еще две башни прикрывали кормовые углы.

5 башен, 10 стволов — неполный список ударного оружия.

Японцы делали ставку на вееры торпед, расчертивших море на сектора смерти. По мнению адмиралов, дальнобойные торпеды станут козырной картой при встрече с более многочисленными американскими крейсерами. В отличие от европейских, крейсеры ВМС США были полностью лишены торпедного вооружения, всецело полагаясь на свою артиллерию. По которой они так же уступали японцам.

Каждый японский ТКР нес по четыре ТА — 12 пусковых труб (4х3) для запуска кислородных торпед калибра 610 мм. Полный боезапас на борту — 24 торпеды.

За уникальные характеристики, союзники прозвали их “длинными копьями”. Скоростные характеристики этих боеприпасов (макс. 48 уз.), дальность хода (до 40 км), мощность боевой части (до полтонны взрывчатки) вызывают уважение даже в нашем веке, а 80 лет назад они вообще казались научной фантастикой.

Но, как показал боевой опыт, из-за неудачного расположения ТА и зарядного отделения в незащищенных помещениях под верхней палубой торпеды представляли большую опасность для самих крейсеров, чем для противника.

Универсальный калибр — 6х1 орудий калибра 120 мм, после модернизации — 4х2 калибра 127 мм.

Зенитное вооружение — непрерывно усиливалось на протяжении всего периода службы. Начавшись с пары пулеметов Льюиса, к лету 1944 г. оно возросло до 52 автоматических зениток калибра 25 мм (4х3, 8х2, 24х1). Однако, больше число стволов, в значительной степени, нивелировалось слишком скромными характеристиками японских автоматов (боепитание из 15-зарядных магазинов, низкая скорость наведения в обеих плоскостях).

Как и все крейсеры того периода, ТКР “Миоко” несли авиагруппу в составе двух разведывательных гидросамолетов.

Средства обнаружения и управления огнем находились на восьми платформах боевой рубки. Вся коробчатая конструкция возвышалась над уровнем моря на 27 метров.

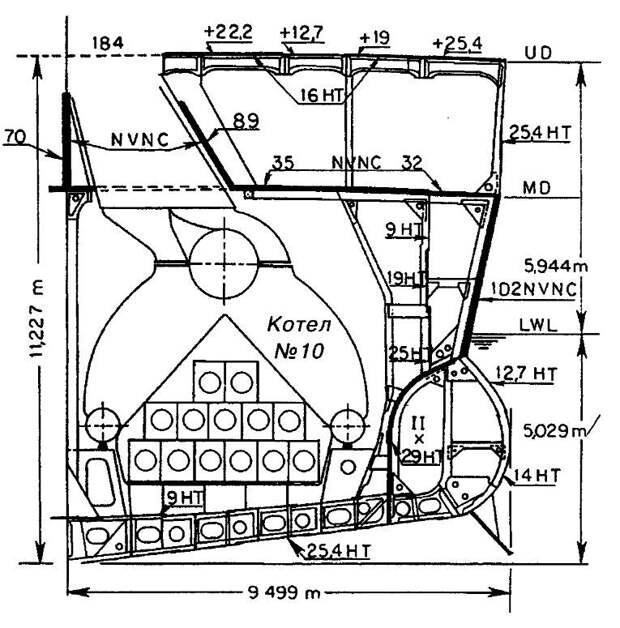

Бронирование

Как и все договорные “вашингтонцы”, японские ТКР имели минимальную защиту, неспособную защитить корабль от большинства угроз того времени.

Главный пояс толщиной 102 мм, при длине 82 м и ширине 3,5 м, обеспечивал защиту котельных и машинных отделений от снарядов калибра 6’’. Погреба боезапаса были дополнительно защищены поясами длиной 16 метров (в носу) и 24 метра (в кормовой части крейсера).

Что касается горизонтальной защиты, то сопротивляемость бронепалуб толщиной 12...25 мм (верхняя) и 35 мм (средняя, она же главная) в комментариях не нуждается. Максимум, что она могла, — выдержать попадание 500 фн. фугасной авиабомбы.

Орудийные башни ГК имели лишь номинальную, противоосколочную защиту толщиной в 1 дюйм.

Толщина барбетов — 76 мм.

Боевая рубка отсутствовала.

С другой стороны, присутствие 2024 тонн броневой стали (суммарная масса элементов защиты “Миоко”) не могло остаться незамеченным. Даже такая скромная защита способствовала локализации боевых повреждений и гарантировала крейсеру достаточную боевую устойчивость, чтобы дожить до конца войны.

Броневые плиты, формирующие бронепояс и главную бронепалубу, входили в состав силового набора, увеличивая его продольную прочность.

Модернизации

К моменту окончания службы ТКР “Миоко” представлял совершенно другой корабль, мало похожий на тот крейсер, который вступил в строй в 1929 году.

Единственное, что изменилось, — это всё!

Облик (форма дымовой трубы). Вооружение (поменялось полностью). Силовая установка (замена эл. двигателя, вращавшего валы на крейсерском ходу, на более надежную паровую турбину).

Был усилен силовой набор — в 1936 году на “Миоко” вдоль продольного набора корпуса приклепали четыре стальные полосы толщиной 25 мм и шириной 1 метр. На всю длину корпуса.

Для компенсации ухудшения остойчивости из-за перегруза, после установки нового оборудования, на крейсерах смонтировали 93-метровые були (ширина на миделе 2,5 м), также выполнявшие роль противоторпедной защиты. В военное время предполагалось их заполнение обрезками стальных труб.

Слабые места

Классическим недостатком всех японских крейсеров называют опасный перегруз и, как следствие, проблемы с остойчивостью. Но что значили различные коэффициенты без привязки к действительности? Кто устанавливал “норму”?

Четверка “Миоко” прошла сквозь вихри войны, и, несмотря на многочисленные боевые повреждения и затопления, продержалась до самого конца. В 1935 году, в ходе “Инцидента с четвертым флотом”, из-за ошибки метеорологической службы, все четыре крейсера прошли через тайфун, где высота волн достигала 15 метров. Была повреждена надстройка, под ударами волн в нескольких местах разошлись листы обшивки, возникли течи. Однако, крейсеры не опрокинулись и вернулись в базу.

Если японские моряки могли воевать на своих кораблях, выживая в самых экстремальных условиях, — означает, что значение высоты метацентра 1,4 метра было приемлемым. А идеальных параметров не существует

То же самое касается условий обитаемости на борту. Боевой корабль — не курорт, здесь жалобы исключены. Тем более во времена Второй мировой.

По-настоящему серьезной проблемой являлось неудачное хранение кислородных торпед. Самый взрывоопасный и уязвимый элемент крейсера практически не имел защиты, потому шальное попадание осколка в незащищенный ТА грозило катастрофой (гибель ТКР “Микума” и “Тёкай”).

Еще на этапе проектирования специалисты высказывали мнение о возможности отказа от торпедного оружия, ввиду его опасности для самих крейсеров. Которым, в силу своего назначения, приходилось часами идти под огнем противника — и тут такой “сюрприз”.

На практике, когда ситуация накалялась до предела, а вероятность применения торпед по назначению стремилась к нулю, японцы предпочитали сбросить их за борт, во избежание тяжелых последствий.

Другим недостатком, снижавшим боевую эффективность, была слабость (а по большей части отсутствие) радиолокационных средств. Первые РЛС общего обнаружения Тип 21 появились на крейсерах только в 1943 году. Впрочем, этот недостаток никак не связан с просчетом в конструкции, а всего лишь отражает уровень японских достижений в области радиолокации.

Боевая служба

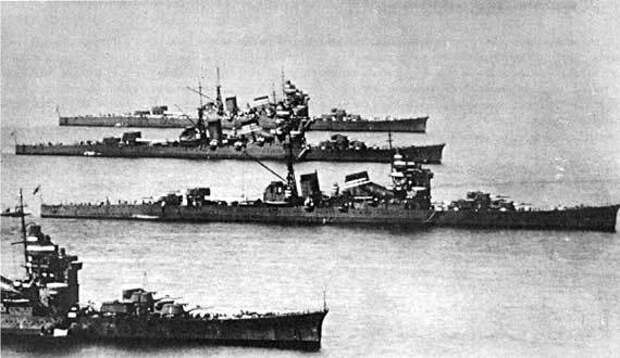

Крейсеры принимали участие в кампаниях по всему Тихоокеанскому ТВД — Ост-Индия и Индонезия, Курилы, Коралловое море, Мидуэй, Соломоновы о-ва, Марианские о-ва, Филиппины. На четверых — свыше 100 боевых заданий.

Морские бои, прикрытие конвоев и десантов, эвакуация, обстрелы побережья, перевозка солдат и военных грузов.

Собственно, война для них началась значительно раньше нападения на Перл-Харбор. Уже в 1937 году крейсеры были привлечены к переброске японских войск на территорию Китая. Летом 1941 года “Миоко” поддерживали вторжение во французский Индокитай.

Все четыре крейсера типа "Миоко"на стоянке в Беппу. По японской традиции, число полос на передней дымовой трубе соответствует номеру крейсера в дивизионе

В ходе первого сражения в Яванском море ТКР “Хагуро” сумел потопить торпедами и артогнем два крейсера (“Ява” и “Де Рейтер”), эсминец “Кортенаер”, повредив еще один тяжелый крейсер союзникв (“Эксетер”).

ТКР “Нати” отличился в бою у Командорских островов, серьезно повредив крейсер “Солт Лейк Сити” и эсминец “Бейли”.

Во время сражения у острова Самар (10.25.1944) крейсеры этого типа совместно с др. кораблями японского диверсионного соединения потопили эскортный авианосец “Гамбиер Бэй” и три эсминца. Если бы взрыватели японских снарядов имели чуть меньшее замедление, то боевой счет мог пополниться еще добрым десятком трофеев. Так, после боя только на одном АВ “Калинин Бэй” было зафиксировано 12 сквозных пробоин от восьмидюймовых снарядов японских крейсеров.

Из боевой хроники “Миоко”:

…1 марта принял участие в сражении в Яванском море. После битвы входил в состав эскорта авианосцев во время сражения в Коралловом море. Позже участвовал в Гуадалканальской кампании, проводя обстрел аэродрома Хендерсон-Филд. В феврале 1943 года обеспечивал эвакуацию японских войск с Гуадалканала.

После 5-ю дивизию крейсеров (по состоянию на май 1943 г. "Миоко” и "Хагуро”) передали в распоряжение командующего Пятым флотом. 15-го мая корабли были отправлены на боевое патрулирование в район Курильской гряды.

30 июля 1943 г. "Миоко” вновь возглавил 5-ю дивизию и вместе с "Хагуро” направился в Йокогаму, где принял на борт армейские части и снаряжение. 9 августа крейсер разгрузился в Рабауле и 11-го возвратился на атолл Трук. С 18-го по 25 сентября 5-я дивизия крейсеров продолжала перевозку армейских частей в Рабаул.

В октябре 1943 года перешел в район Соломоновых островов. 1 ноября атакован американским бомбардировщиком B-24. Попадание 500-фунтовой авиабомбы привело к снижению максимальной скорости до 26 узлов. Но корабль не был отправлен на ремонт, а продолжил службу. Во время битвы в заливе Императрицы Августы ”Миоко” столкнулся с эсминцем, получил попадания снарядами калибра 127 мм и 152 мм. В результате был поврежден корпус, уничтожена 127-мм установка и катапульта, потери среди экипажа — 1 чел.

В июне 1944 года прибыл в район Марианских островов. Дважды пытался пробиться на остров Биак для доставки подкреплений...

После 5-ю дивизию крейсеров (по состоянию на май 1943 г. "Миоко” и "Хагуро”) передали в распоряжение командующего Пятым флотом. 15-го мая корабли были отправлены на боевое патрулирование в район Курильской гряды.

30 июля 1943 г. "Миоко” вновь возглавил 5-ю дивизию и вместе с "Хагуро” направился в Йокогаму, где принял на борт армейские части и снаряжение. 9 августа крейсер разгрузился в Рабауле и 11-го возвратился на атолл Трук. С 18-го по 25 сентября 5-я дивизия крейсеров продолжала перевозку армейских частей в Рабаул.

В октябре 1943 года перешел в район Соломоновых островов. 1 ноября атакован американским бомбардировщиком B-24. Попадание 500-фунтовой авиабомбы привело к снижению максимальной скорости до 26 узлов. Но корабль не был отправлен на ремонт, а продолжил службу. Во время битвы в заливе Императрицы Августы ”Миоко” столкнулся с эсминцем, получил попадания снарядами калибра 127 мм и 152 мм. В результате был поврежден корпус, уничтожена 127-мм установка и катапульта, потери среди экипажа — 1 чел.

В июне 1944 года прибыл в район Марианских островов. Дважды пытался пробиться на остров Биак для доставки подкреплений...

Трудно представить более активную службу.

Три крейсера типа “Миоко” смогли продержаться до последних месяцев войны. Четвертый (“Нати”) погиб в ноябре 1944 г.

Конец “непотопляемый эскадры”

“Нати” во время стоянки в Манилькой бухте был атакован самолетами с авианосцев “Лексингтон” и “Тикондерога”. Крейсер сумел отбиться, сбив два самолета, и, умело маневрируя, двинулся в сторону открытого моря. В этот момент третья волна добилась торпедного попаданий в носовую оконечность “Нати” и попадания бомбы в верхнюю палубу. Крейсер потерял ход. Через два часа, когда аварийные партии смогли взять ситуацию под контроль и готовились к запуску машин, появилась четвертая волна самолетов. Получив множественные попадания торпед, авиабомб и неуправляемых ракет, “Нати” разломился на три части и затонул.

В марте 1945 г. останки крейсера были обследованы американскими водолазами, на поверхность подняты документы и антенны радиолокаторов. Любопытно, что указанное американцами положение останков крейсера не соответствует реальному.

“Хагуро” 14 мая 1945 года вышел из Сингапура с целью доставки продовольствия на Андаманские о-ва. Попытка остановить крейсер силами авиации ВМС США успеха не имела. На следующий день, в ходе тяжелого боя, “Хагуро” был потоплен соединением британских эсминцев.

“Асигара”. 8 июня 1945 г. крейсер был торпедирован в районе Суматры британской субмариной “Тренчент” (10 выпущенных торпед, 5 попаданий).

“Миоко” тяжело поврежден в заливе Лейте, после ремонта в Брунее вновь торпедирован американской подлодкой. Во время шторма потерял поврежденную кормовую оконечность, взят на буксир однотипным крейсером “Хагуро”, приведен в Сингапур, где использовался в качестве зенитной батареи. Буксировку крейсера в Японию посчитали невозможным. После войны все, что осталось от легендарного корабля, было захвачено англичанами.

"Миоко" с оторванной кормой

Последний парад

Летом 1946 г. тяжелый крейсер ”Миоко” был выведен из Сингапура и затоплен на глубине 150 метров. Рядом с ним упокоились останки другого японского крейсера, “Такао”.

Два самурая лежат на илистом дне Малаккского пролива, вдали от родины, которую они так отчаянно защищали.

Он принял смерть, надежды не тая.

За императора, во имя чести флота

За императора, во имя чести флота

Свежие комментарии