Осадно-инженерный корпус Чингисхана. Технологический рывок в Цзинь…

Ну что же, продолжим вчерашнюю статью и опять вольемся в армию Чингисхана, в монгольский осадно-инженерный корпус. Или специальный тумен, предназначенный для штурма городов и крепостей.

Хотя детального описания в исторических источниках он не заслужил, в его существовании никто (из среды академической науки) не сомневается. Скажу больше. Уверен, это подразделение было на особом счету, окружено самой отеческой заботой, снаряжено и экипировано по классу «люкс».Потому что без него армия Чингисхана …всего лишь степная орда, не способная выполнить свою главную задачу — покорять государства оседлых народов. Захватывать (поэтапно) все отрезки Великого Шелкового Пути, насаждать там железный порядок. Чтобы подчинить огромные и малые государства — необходимо выбить им главные козыри. Прекрасно укрепленные города, торговые центры. Поддерживающие государственную оборону — крепости в ключевых географических точках.

Как неуклюже Чингисхан начинал, тренировал свои тумены и формировал осадный корпус, — читаем в статье «Как монголы крепости брали? Первый опыт — Тангутское царство».

А сейчас фиксируем, какой опыт и какую технику приобрели багатуры за пять лет непрерывной войны и тренировок в Западной Ся, державе тангутской. Во-первых, руководящие и инструкторские кадры. Это были кидани, тангуты-перебежчики, талантливый монгол Аньмухай.

Ремесленники и мастеровые в товарных количествах, специально угоняемые в Степь.

Обращаю внимание, рабы в традиционном быту кочевника-монгола почти не применялись, как инструмент хозяйственный. Само по себе кочевание вечное риск побега увеличивает кратно, убийство хозяев — тем более. Если и брали раба в кочевье, сразу резали ему поджилки, ставили на грязную муторную работу. А тут… Чингисхан толпами гонит в степи именно мастеровых. С какой целью? Думайте сами, аффтору очевидно… зачем.Технический парк

монголов после подписания мировой с тангутами был еще не самым совершенным. Потому что Западное Ся не было продвинутым государством в таких вопросах, чжурчжэни из Цзинь относились к их инженерным способностям свысока. Но кое-что тангуты имели в арсеналах, навыками обладали на сносном уровне. Во всяком случае, экипировку монголов расширили личным штурмовым снаряжением, оно стало обязательным для всех нукеров.

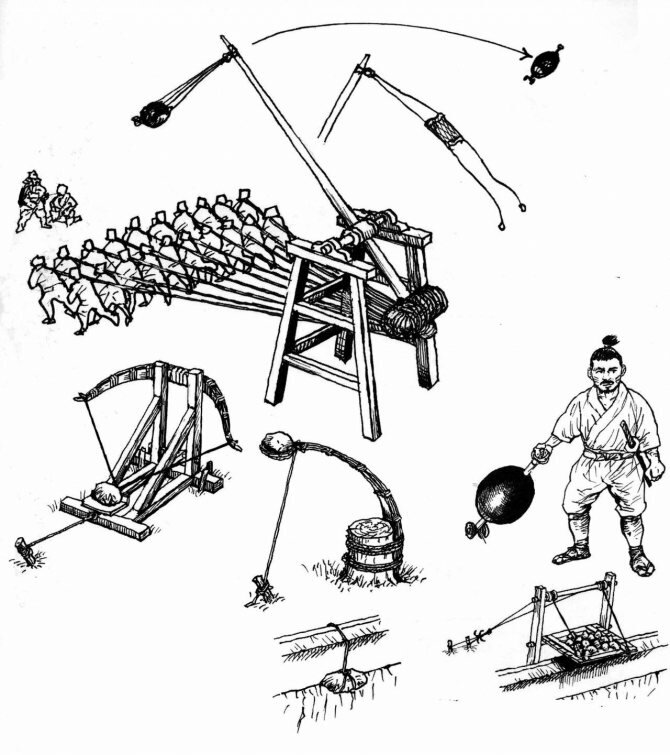

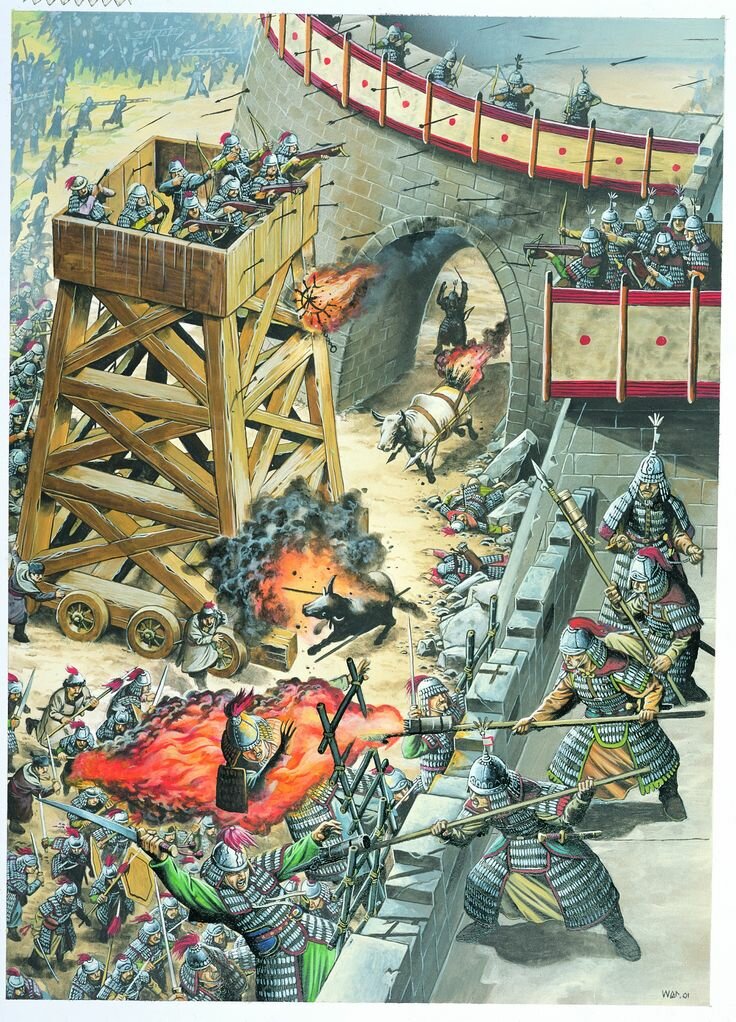

Перед атакой на Цзинь чжурчжэней осадный корпус Чингисхана, уверен, — имел в арсенале: осадные башни, штурмовые лестницы на повозках, стрелометы, камнеметы с метательными рычагами и вихревые камнеметы нескольких типов…

Думается, все было сначала трофейным. Но с появлением в распоряжении монголов пленных мастеров — массово стали производиться стандартизированные детали для собственного бренда «Made in Yeke Mongɣol ulus». Помогали в этом …сами чжурчжэни. Пленные. Только не захваченные самими монголами, а освобожденные в землях Западного Ся. Есть источники, которые об этом прямо говорят. Верю, потому что вторжение в Цзинь с парком тангутского снаряжения было бы полным провалом для Чингисхана. Вся фортификация чжурчжэней была ориентирована на не очень массовое, не стандартизированное и менее совершенное инженерное оснащение тангутов.

Дьявол кроется в деталях.

Многие считают это маловажным фактором, пренебрежительно отмахиваясь со словами: «типы чжурчжэньских метательных орудий к началу XIII в. практически не отличались от китайских и корейских». Да, так оно и есть. Артиллерия была двух типов в Китае, самые ходовые — стреломёты (одно- и многолучные) и натяжные камнеметы. Незадолго до рождения Темуджина фактически закончилась унификация всей этой машинерии.

Но... Именно Цзинь обладала парком «общекитайских машин», с введением в их устройство нововведений, уникальных изобретений и усовершенствований. Чтобы таким овладеть соседям — нужно было захватить мастеров или сами машины, толково их освоить, понять «фишки», организовать на государственном уровне перевооружение. Таких удачливых смельчаков и талантливых организаторов не было замечено. Строй общественный не позволял, как минимум.

До появления Чингисхана — все посиживали тихо под веником, хвост на «Золотую Империю» задирать не решались. А типовые (вроде) камнеметы чжурчжэней пускали камни дальше, точнее, с более высокой пробивной силой. То же самое касалось и припасов к ним.

Орудия Империи Цзинь

были стандартизированы очень интересным образом. Делились на стационарные (крепостные оборонительные) и подвижные (полевые, на колесах). Размерами они не отличались вообще, хитрость крылась в количестве натяжных элементов (метательные шесты). Этим определялась мощность приспособления. Одно и тоже орудие могло забрасывать камни, специальные стрелы, прочие боеприпасы — на регламентированные расстояния.

Например, стреломёты (аркбаллисты) отправляли свои припасы на сотни метров (400-500). Для такой дальней стрельбы использовались «огненные стрелы». На древке имели трубку, начиненную порохом. Выбрасывались из лука-стационара, зажженный порох придавал стреле дополнительный импульс в полете. Ни о какой точности речи не шло, это СЗО средневековое такое. Только по площадям, с целью дальних ударов по скоплениям войск и поджогов осажденных городов, военных лагерей.

Эффективная дальность стандартизированных камнеметов, для самого тяжелого припаса (80 кг) находилась в пределах 100 метров. Второй тип весил 60 кг, улетала каменюка на почти 200 метров. Чжерчжэни поколдовали с количеством и размещением натяжных элементов, укрепили конструкции большим числом железных деталей и … «тип 1» мог уже лететь на треть дальше. «Тип 2» — на сотню шагов плюсом. Хотя внешне они ничем не отличались от машин из Корё или империи Сун.

Еще большую эффективность камнеметы приобрели, когда массово стали появляться в боезапасе «огневые кувшины». Это были шарообразные глиняные сосуды, снаряженные порохом, какой-то горючей смесью еще. Придумка старая, еще времен империи Тан, но пиротехники Цзинь усовершенствовали ее. В результате появились так называемые «дистанционные трубки» на заданное расстояние полета. «Кувшины» стали взрываться в воздухе. Источники с дрожью в строчках рассказывают: они «исторгали гром», пламя из них вылетало на 50 с лишним метров, прожигая на своем пути любые латы. Типы боеприпасов были разные, под определенные боевые задачи.

Система обороны империи Цзинь

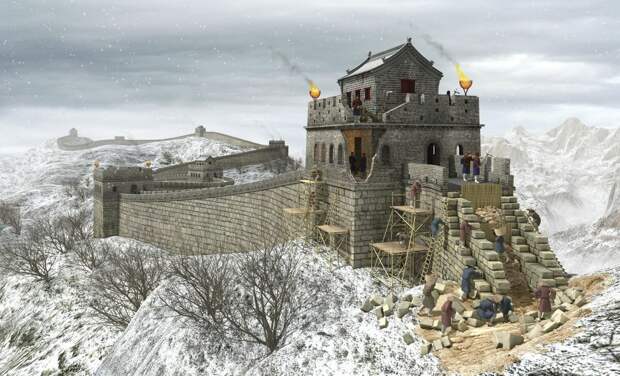

была самой сложной за всю мировую историю. Китайские военные историки (даже со своей неуёмной временами фантазией) руками разводят… это куда столько понастроено? Марсианское вторжение отбивать готовились чжурчжэни? Но археология беспристрастна — Цзинь имела секторальную оборону (во всех 19 провинциях). С сотнями крепостей, укрепленных военных лагерей-застав. Сектора обороны опирались на крупные города и Великую Китайскую стену — в пограничье.

Осмелюсь предположить — логика у Империи была такой: противник не должен проникнуть вглубь территории дальше, чем на десять переходов пешего войска. Завязнуть в бесчисленных осадах, растянуть свое войско на десятки лагерей. А непобедимая «панцирная» конница чжурчжэней этот балаган будет громить по частям, опираясь на многочисленные «базы снабжения», очень хорошо защищенные. С немалыми арсеналами.

Фортификация не стандартизировалась одинаковыми проектами, каждая малая крепостица — уникальна. Были разные: исключительно горные, горно-равнинные, господствующие на сопках. Обязательно усиливались сложными искусственными препятствиями (валами, рвами, башнями, барбаканами ворот, цитаделями, обязательными барбетами стационарных метательных орудий). На границе Великой Степи вообще полный инженерный гордиев узел был — Великая Стена.

Это почти 1700 км непрерывных рвов и валов, усиленных каменно-глиняными высокими оградами и стенами. На определенных дистанциях друг от друга стояли пограничные посты, форты/крепости/башни. В тылу находились «каменные конюшни» и арсеналы, способные противостоять длительным осадам. Использовалось при планировании всё: водные преграды, болота и озера, любые удобные складки местности. Главное — чтобы у защитников было вдоволь питьевой воды и несколько удобных дорог.

Устраивая такие сложные фортеции, чжурчжэни блеснули своей знаменитой стандартизацией все же. Это коснулось типовых барбетов и насыпей для подъема на стену людей и катапульт. Перед появлением монголов начали ставиться «новые крепости» с двумя валами, внутренний обязательно был выше. Старые укрепления усиливались более глубокими рвами. По углам стояли башни, какой бы формы крепость не была. Они могли отстоять на 30 метров друг от друга (для лучников). Или на 80 (для стационарных аркбалист и арбалетчиков). Равномерное размещение однотипных башен стало «фишкой» инженеров Цзинь.

Монголы идут!

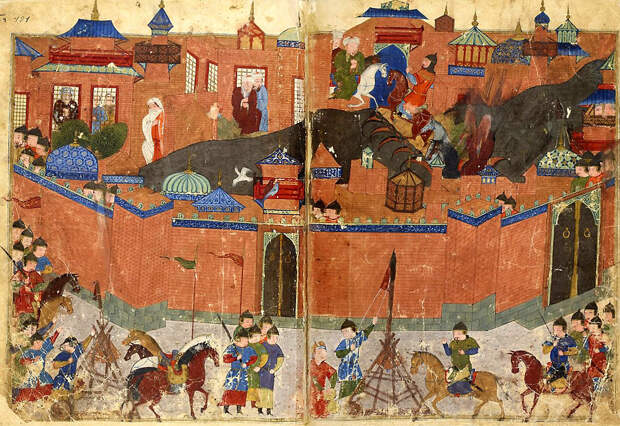

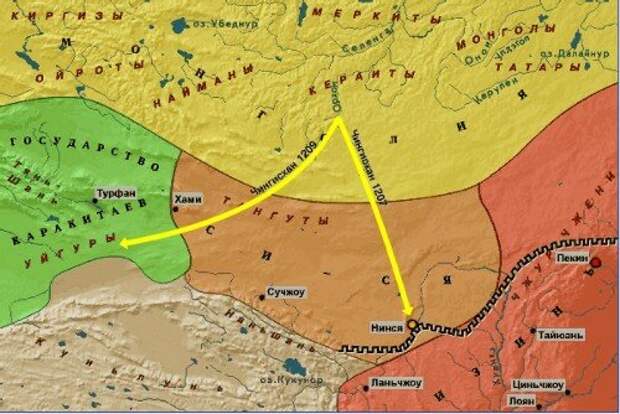

Поход на чжурчжэней начался в марте 1211 года, силами почти стотысячной армии. Чингисхан в феврале устроил грандиозный смотр своего воинства на Керулене, по мере готовности и получения боевых задач тумены отбывали к границам своей жертвы. Присоединились свежие союзники — карлуки и уйгуры. Ставку Чингисхана перенесли к озеру Далай-Нур, оттуда основная часть армии под его командованием (с инженерным корпусом) пошла на юго-запад, в общем направлении на современный Датун, одну из пяти столиц Цзинь, Западную.

Проводниками стали онгуты, их вождь Алахуш-дигитхури очень своевременно разорвал вассальный договор с чжурчжэнами, перешел со своими лучшими дружинами на сторону Чингисхана. Остальная армия под командованием Джебэ-нойона устремилась к Восточной столице, Ляояну.

Монголы уже действовали более уверенно, чем в землях тангутов. Небольшие укрепления, лагеря, крепостицы брали поточным методом, не затевая долгих осад. Очень, наверняка, сокрушались их осадные инженеры. Потому что, … работы корпусу почти не было. Не заметив Китайской Великой оградки, захватчики находили большое количество оставленных гарнизонами крепостей.

Крепость-заставу Цзюйюнгуань, очень сложную в штурме — войска Цзинь бросили. Крепость Ушапу монголы захватили неожиданным наскоком, Джэбе постарался. Промежуточные военные лагеря, поставленные в мобилизационных целях (вроде укрепленного лагеря Уюэин), легко брались обычными трюками степняков.

На них выскакивали небольшие отряды конницы, начинали беспорядочно мельтешить под стенами, грабить и жечь деревни в округе. Защитники, прикинув соотношение сил (ага, всё в нашу пользу), — выдвигались навстречу, принимая этих мародеров за дальние авангарды или фуражирские банды. Чжурчжэни даже на такие уловки попадались, что говорить про остальное воинство (китайцы, кидании, бохайцы, прочая «народная армия»). Войска выходили в поле, преследовали наглецов, попадали под удары засадной тяжелой кавалерии. Потом безжалостно вырезались до единого человека. Беглецов монголы преследовали сколько было возможно.

Волна коллективной измены покатилась по всей Цзинь. Монголы первый год вообще не теряли войск в ходе штурмов укреплений. Только неустанно переписывали трофеи в бесчисленных крепостях и городах, брошенных на произвол судьбы регулярными войсками. Пополняясь прекрасно снаряженными киданями и прочими этносами Китая, вдруг осознавшими: они порабощены и крайне недовольны чжурчжэнами.

Монголы получали (по обязательным условиям капитуляции городов) в свое распоряжение наилучшую в Китае трофейную чжурчжэньскую технику. Нужно думать, специалистов для ее обслуживания прихватывали или покупали. Но проверить в деле все свои знания не получалось. Одну из Западных столиц бросил защищавший ее полководец-чжурчжэнь, Чингисхан расположил тут временный огромный лагерь, куда свозили трофеи и нужных его замыслам пленных.

Китайская Хроника Юань Ши именно с этих времен подробно описывает осадно-инженерный корпус Чингисхана. Публикует пять жизнеописаний командиров камнеметных отрядов. Один — чжурчжень, второй — кидань по национальности. Двое китайцев и уже помянутый прошлой статьей — монгол Аньмухай.

В следующем 1212 году были взяты 5 крупных городов Цзинь. Ляолян, Восточная столица чжурчжэней не осаждалась. Высокомерные имперские сановники вмешались в военное командование, вывели войска в поле. Попались на ложное отступление, были перебиты. Так же была захвачена одна из ключевых фортеций Китайской Стены, закрывавшая прямой и удобный проход в восточном секторе.

Повторно Западную столицу монголы взять уже не смогли, посадили в долгую и бесплодную осаду. Там Чингисхана ранили стрелой, суеверные ближники уговорили его отойти. К 1214 году захватчики овладели примерно 90 городами и крепостями, большинство из них штурмовать не пришлось (разве что символически, чтобы пощадить самолюбие командиров гарнизонов). Этот забавный «квест» привел к тому, что монголы буквально захлебнулись в добыче. Вьюки на верблюдов приторачивали исключительно дорогими шелковыми тканями.

Но дюжина городов не капитулировала, выдержала пробные штурмы. Достойно пережила все трудности осады. Монголы не стали тратить немногочисленные свои силы на бесплодные атаки. Поскольку работали полным ходом другие механизмы войны — рейдовый и дипломатический.

Начались периодические перемирия с чжурчжэнями: то на одном фронте, то на другом, то на третьем. Монголы занимались глубокими набегами или банальными операциями с целью грабежа. Случались всплески активности, когда за год монголы могли овладеть сотней городов, больших и малых. Останавливаться на всех этих перипетиях борьбы нет смысла, нас интересует другое.

Если монголы действительно хотели взять какой-то город и крепость — они это делали. Например, как темник Мухали — Северную Столицу Цзинь. Образцово-показательно, с применением всего инженерного корпуса. Стены были пробиты, ворота сломаны, город горел. Подкопы, обрушение башен, многодневные штурмы вахтовым методом… всё присутствовало в полном объеме.

Выводы

пора делать. Характер войны с чжурчжэнами не подразумевал на первом этапе планомерное взятие городов. Год за годом, монголы словно приливная волна, накатывали на эту богатейшую страну, довольствуясь огромной добычей, которая буквально валялась под ногами. Города сами сдавались, некоторые — повторно, когда отряды монгол приходили следующим годом под их стены. Армия чжурчжэней была фактически уничтожена под Чжунду еще в 1211 году в генеральном полевом сражении.

Первые годы войны с Цзинь позволили захватчикам именно качественно перевооружить свой инженерно-осадный корпус, перейдя с тангутских образцов техники — на цзиньские. Они накопили еще больший опыт осад, появились специализированные артиллерийские подразделения камнеметов. Их стали «прикреплять» к разным туменам, выводить из под бунчука Ставки. «Инженеры» уходили в глубокие рейды Джэбе, Субедэя и Мухали. Выросли в численности кадровые резервы, в их распоряжении была неисчерпаемая материальная база и многочисленные мастера.

Когда Цзинь решено было добить в 1234 году — вот тут прошла суровую проверку на знания и навыки вся монгольская осадная наука. Штурмы и осады стали постоянным делом. Характеризовались невиданным ожесточением. Поражения монгол под стенами крепостей стали не редкостью. Но они справились. Полностью использовали все достижения чжурчжэньских (и мусульманских) технологий. Ведь в Хорезме Чингисхану тоже пришлось крепко поучиться осадному делу… С новыми машинами столкнуться.

Как монголы крепости брали? Первый опыт — Тангутское Царство

Будем с монголами сегодня крепости брать. А то после невозможности их лошадей дотопать от Китая до Рязани, нехватки железа и неспособности накормить весь свой табор в лесной Руси — это самая любимая тема троллей и ниспровергателей. Классическая историография сие объясняла просто: монголы арендовали китайский осадный арсенал «волшебной камнеметной техники», поставили к нему пленных инженеров и пошли щелкать неприступные фортеции поточным методом.

Данное утверждение настолько незыблемо, что даже в энциклопедиях серьёзных тиснуто. Поскольку канал «наперсточный», ни разу даже не публицистическое сетевое издание — позвольте посомневаться. Не в том, что Чингиз с Субэдеем и Батыем не могли города брать. А именно в том, что это делалось чужими руками.

До монгольских завоеваний кочевники Великой Степи крайне редко захватывали защищенные города оседлых народов. Самостоятельно и целенаправленно. Но даже без глубоко анализа бьет в глаза очевидность поступательного накопления боевого опыта армиями Чингиза. Кому как, но очевиден системный подход в таком сложном деле, как осадная война.

Прослеживается прогресс довольно легко, от этапа к этапу. Сначала монголы топтались перед сильными крепостями, потом сменили тактику, начав свои тренировки на слабых фортециях пограничных укрепленных городков. От примитивных штурмов с лестницами и людского навала — стали постепенно применять современную на тот век машинерию. Процесс был довольно продолжительным, дюжина лет прошла минимум. Пока в совершенстве не была освоена целая наука.

Первые успешные штурмы

кочевниками — традиционны. Никто не лазил на стены вообще. Практиковались попытки выманить гарнизон в чисто поле малыми отрядами, под удары своей засадной конницы. С целью раздавить. С особой жестокостью. После такого пугающего фиаско городишки обычно сдавались или откупались, без профессиональных вояк даже преимущество высокой стены трудно реализовать. Называется это — моральный дух, дисциплина, устойчивость к потерям, общая управляемость. Бабами голосящими и лапотным ополчением командовать… ну-ну.

Другой метод, что работал даже во времена Батыева вторжения в Европы, — внезапный наскок на мирно просыпающиеся города, уверенные в невозможности близкого нахождения врага. Работало часто, поскольку разведка и система авангардных «завес» кочевников не оставляет шанса оповестить ленивых горожан об опасности. Третий метод степняков (не особо популярный и эффективный) — полная блокада, организация длительной голодовки осажденным. Потом — общий штурм укрепления. Но такое выдержать или отбить — не велик труд, если все внутри грамотно устроено.

Со временем степняки становились умнее, трудолюбивее, набирались опыта. Источники начинают сообщать о запруживании рек, отведении питьевой воды, даже подкопы под стены практикуются. Штурмы по-прежнему редкость, только после долгих блокад. При подавляющем численном перевесе. Метода тоже меняется — нет уже генеральных: «Айда, под кипяток!». Они становятся вахтовыми, с непрерывным давлением на защитников. Днем и ночью, с нескольких направлений, пока слабину не нащупаешь.

Вот и монголы. Они не выползли из Степи одним праздничным днем, тут же стали брать крепости, как бугай пивной ларек. Прогресс осадных технологий присутствовал совершенно документально. А началось все в землях тангутов.

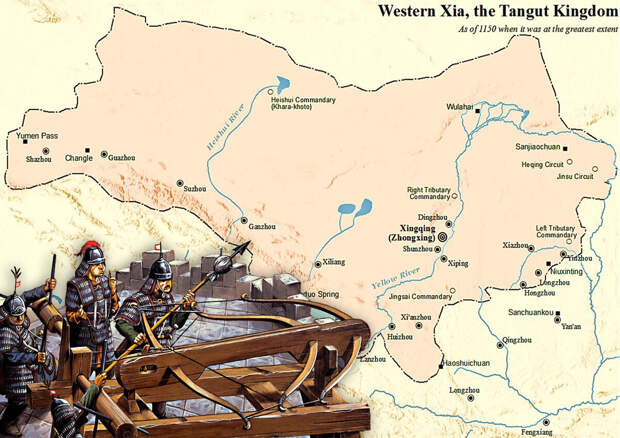

Западное Ся.

Держава была крепким орешком, ее не смогли разгрызть ни кидании, ни чжурчжэни. Образовалась в 1038 году, пала под ударами монгол в 1227-ом, подвергшись страшному геноциду. Географически находилась к северо-западу от китайского царства Сун, потом Ляо и Цзинь. Сейчас это территория современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу. Тангуты контролировали восточный отрезок Великого шелкового Пути.

Именно с ними впервые столкнулся Чингисхан, начиная свою великую авантюру — завоевание мира. Об осадных технологиях этого народа известно мало, но столетний опыт войн с Ляо и чжурчжэнями говорит — защищать свои крепости они умели, брать чужие — тоже. Не поточным методом. Иной раз получали больно. Самое красноречивое их боевое применение было таким: «сунские войска будут штурмовать город, а тангутские действовать в поле».

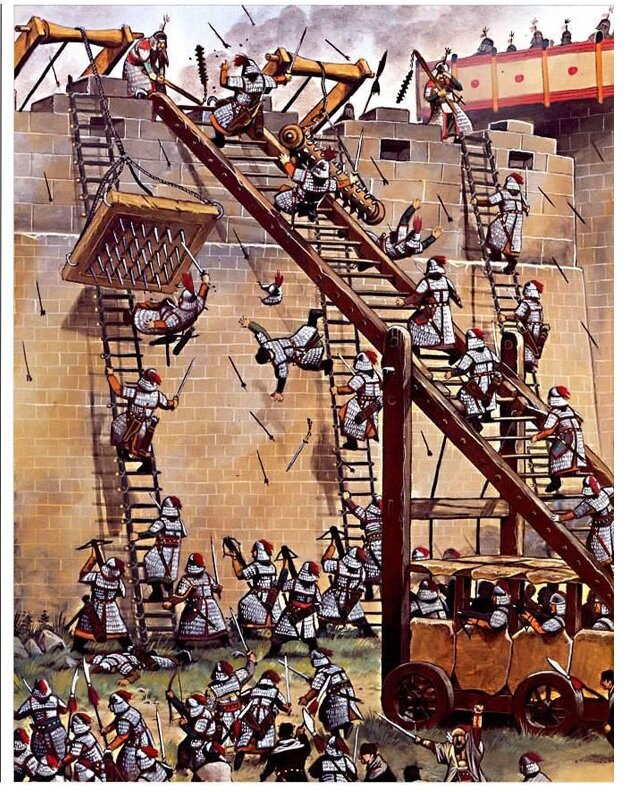

То есть, мастерами великими в инженерном деле они не были. Из документально известных приспособ, которые полезны могут быть в осадном лагере, они имели «железные боевые повозки», камнеметные башни и личный состав, специально натасканный на штурмы стен. По порядку. Повозки. Скорее всего — это уникальное, именно тангутское изобретение. Досталось от их предков «цянов». Описание такое:

«Также имелись боевые повозки, обитые изнутри железными листами, которые нагружались продовольствием, военным снаряжением и вещами, повозки тащились или верблюдами, или мулами; назывались — «войско железных повозок».

Может фантазия разыгралась, но это идеальный вариант для защиты собственного стана, для штурма укрепленных лагерей противника с невысокими тынами и стенами. Распрягай животину, под защитой щитов подкатывай вплотную к фортециям — вот тебе готовая опорная точка для штурма. Внутри повозки огромный запас стрел, болтов арбалетных, куча полезной снаряги. Раненых складировать — прекрасное место.

Стыкуй три-пять повозок бортами — сверху что угодно прилаживай. Башенки со станковыми поворотными стрелометами (они были у них точно), простейшие катапульты вихревого типа, да хоть тараны к ним ладь. То есть, идеальная и очень полезная боевая платформа. Для любых устройств и целей. Хоть передвижную «железную стену» подкатывай к городу, под ее защитой — что угодно вытворяй. Метод рабочий? По скудоумному мнению аффтора — еще какой.

Об осадной машинерии

тангутов неизвестно почти ничего. Но если источники не сохранились, не значит — ее не было. Есть упоминание о камнеметах лишь, их обслуживали специальные подразделения из 200 человек под названием «посичжи». Какого типа эти штуковины были — неизвестно. Но численность обслуги заставляет подозревать — речь идет о передвижных башнях. С установленными на них мощными катапультами.

Что еще было точно у тангутов в арсенале? Строго регламентированное военными Уставами — наличие шанцевого и штурмового комплекта у личного состава. Железные крюки с веревками, топоры разнообразной длинны и заступы. Монголы потом точно такие же правила завели, включив в Ясу тагутские требования к снаряжению воинов.

Вторжение Чингисхана

для тангутов было очень не кстати. Они имели довольно малочисленные крепости (по сравнению с той же Цзинь), это обусловлено самой географией пограничных земель Западного Ся. Гористая местность, изрезанная ущельями, проходами, долинами — подразумевала простую и эффективную тактику. Первой стратегической линии обороны. Чтобы преодолеть ее и добраться до внутренних городов тангутов, враги попадали в очень невыгодные условия ведения войны.

Сначала их встречали довольно простые укрепления в горных проходах, ущельях, малых числом — дорогах. Тангуты великолепно наловчились перетаскивать большие подразделения горными тропами, постоянно изматывали противника засадами, наскоками, перехватывая линии снабжения глубоко в тылах.

Добраться до больших городов Си Ся, вести правильную и долгую осаду — было почти невозможно. Если войско протащить можно, то обозы и осадный парк машин — та еще задачка. Под постоянными ударами почти трети регулярной армии тангутов в тылах. Именно так окорачивали всех пришельцев, во все времена. Расслабились потом, уверовали в чудодейственную методу. Чингисхан их крепко встряхнул, удачно воспользовавшись внутренними проблемами тангутов.

Западное Ся в 1205 году

находилось в весьма расслабленном состоянии, момент возвышения Чингисхана прохлопало, опасность объединительного процесса монгольских племен правильно не оценило. Сначала надеялось на кераитов Ван-хана, покровителя молодого Темуджина. Когда его подопечный размотал татар, а потом племена бывшего благодетеля — в земли тангутов бежал его сын Нилха-Сангум. Занялся грабежом местных, пьянствовал и чудил всяко. Был выпнут обратно в Степь.

Но поздно, Темуджин использовал факт нахождения Сангума на территории Западного Ся — как предлог к войне. Сразу совершил набег на приграничный район Эдсин, разграбив ряд небольших поселений. Вся местная знать со своими дружинами присягнула ему на верность, влилась в армию, указала все слабые места в пограничных горных районах.

Через год Темуджин становится Чингисханом, его право повелевать «людьми длинной воли» признано курултаем Степи. Провозглашается Монгольская Империя. У тангутов же наступает полный бардак. В тот же год происходит дворцовый переворот, император убит, трон захватывает его племянник. Часть верных прежнему повелителю воевод-кераитов и киданей уходит к Чингисхану.

Как следствие — тангутское государство оказалось к моменту монгольского вторжения… без защищенных границ. Многие укрепления вообще не имели гарнизонов, другие — были некомплектны или в удручающем состоянии. Вся пограничная линия зияла огромными дырами, чем прекрасно воспользовался Чингисхан. Лишь после ухода монголов в 1210 году император приказал восстановить и содержать в должном порядке пограничные крепости. С ними лиха монголы хлебнут через дюжину лет, пытаясь полностью уничтожить Западное Ся.

В 1207 году будущий Потрясатель Вселенной вломился с нескольких направлений в Империю тангутов. Это уже не был степной набег, в рядах монгольских корпусов появилось немало добровольцев из приграничья Западного Ся. Имевшие прекрасный опыт в штурмах и оборонах крепостей. Очень своевременные и полезные навыки.

Но не это главное, воеводы Чингисхана получили всю необходимую разведывательную информацию из первых рук. Как происходят мобилизационные процессы, численность и этнический состав гарнизонов, особенности устройства фортификаций. Так началось комплексное изучение сложной науки — захват государств оседлых народов, чья стратегия обороны строится на крепостях-городах. Поначалу дело шло не очень гладко.

печь, исключительно комом, армия Чингисхана начала еще двумя годами ранее, во время первого наскока на Западное Ся. Корпус под командованием (киданя по национальности) Елюй Ахая организовал долгие осады городов Хэйчэн и Динчжоу. Это были не полноценные мирные поселения, скорее — полувоенные центры сбора и комплектования войск во время мобилизаций. Здесь монголы умылись кровью. Первый город штурмовали свыше сорока дней, взяли-таки. Второй грызли почти два месяца, но оборону не уронили, гарнизон предпочел сдаться или откупиться. В обоих случаях использовался метод, по сведениям китайских источников, — «сильных атак».

Ничего конкретного об искусстве штурма городских стен не скажу. Поскольку два источника: китайская хроника Юань Ши и записи Рашид ад-Дина временами полностью противоречат друг другу. Первая говорит о трудностях штурмов, долгой осаде. А министр-дипломат из монгольского Улуса Хулагу восторженно сообщает о мгновенных захватах. С терминологией соответствующей: «место чрезвычайно укрепленное», «в короткое время пала», «сильная крепость была разрушена до основания».

Поэтому с Рашид ад-Дином в таких вопросах предпочту не советоваться. Его талант и сведения — великое подспорье для науки «истории», но благодаря именно таким осаннам о «непобедимости монголов»… он медвежью услугу им оказал. Над многими его утверждениями можно только посмеяться серьезному человеку, что с радостью делают «ниспровергатели» и альтернативщики всех сортов.

Как оно могло быть изначально. «Истории военного дела Китая», составленные на основе двух дюжин древних Хроник, предлагают такой вариант: захватчики были прекрасно осведомлены о местности и укреплениях городов. Блокировали всю округу, запечатав защитников прочно и надежно, исключив подход подкреплений и пересылку гонцами. Вялые попытки тангутов деблокировать крепости провалились на очень дальних подступах.

Монголы «по прошествии более чем 60 дней сильных атак и умелых нападений» овладели Хэйченом. Вариант видится один: долбились круглосуточно с нескольких направлений вахтовым методом, изматывая небольшой гарнизон. Вот и вся «гениальная стратегия». После этих двух сомнительных успехов (Динчжоу сдался или откупился) — сообразительный Чингисхан убрался обратно в Степь. С полным осознанием — города его степняки брать не умеют. Пока.

Выводы

Великий Хан сделал верные. Два года, уверен, он всерьез занимался обучением части армии осадным методикам. Служившие ему кидании и перебежчики из Западного Ся имели достаточно опытных людей, ставших инструкторами новых подразделений, ранее в Степи неизвестных. Само собой, были привлечены и пленные тангуты, ремесленники и мастеровые. С такой практикой монголов никто не будет спорить? Не хочется место тратить на десятки исторических справок…

Что еще могли притащить монголы из первого своего набега? Думается, трофейную технику с городских стен и арсеналов. Как отмечают все источники: монголы условие передачи (в целости и сохранности) машин и приспособлений для обороны-осады включали в обязательные условия при капитуляциях. Думается — в Динджоу это опробовано было, советники подсказали…

Через пару лет, в 1207 году дела (вдруг) пошли куда лучше у монголов. Второй тангутский поход был ознаменован еще двумя серьезными победами. Была взята стратегическая крепость Валохай (Уйрака), запиравшая проход в Алашаньских горах (провинция Нинся). Расколупав ее, любой захватчик открывал себе прямую дорогу на столицу Западного Ся.

Как монголы это умудрились сделать — неизвестно. Поскольку укрепление очень сильное: высоченные стены перекрывали узкую теснину всего в 24 метра. Обойти по скалам невозможно — сплошные кручи. С тыла ударить — бесполезно, там еще более высокая стена с башнями. Этакая «каменная пробка» в ущелье. С многочисленным гарнизоном, запасами и колодцем внутри. Но она пала в самом начале похода. Китайские военные историки не верят, что такое берется штурмом. Остается… предательство. Или неожиданный наскок, как более слабая версия.

Вторым городом был Цзечжоу. Вот тут что-то понятно становится. Монголы «пробили стену» и ворвались в город «после боя». Население до последнего человека было вырезано. Если с осторожностью большой довериться Хронике «Юань Ши» — руководил этим осадным триумфом чистопородный монгол по имени Аньмухай.

Там же пишется: Чингисхан именно от него получил нужные сведения о способах взятия крепостей с помощью камнеметов. Впоследствии Аньмухай становится главным специалистом по раскалыванию крепостей и городских фортеций. Писано так (вовремя войны Чингисхана с чжурчжэнами Цзинь):

«Мухалишел в поход на юг, император дал ему указание, сказав так: Аньмухай рассказывал, что стратегия использовать камнеметы для нападения на укрепленные города очень хорошая. Ты можешь назначить его на должность и какой-то город нельзя разрушить, то сразу же давай ему золотую пайцзу и посылай в соответствующем направлении в качестве даругачи камнеметчиков».

Из этого следует сразу несколько выводов. Сразу после тангутов появился корпус камнеметных машин, он был самостоятельным родом войск, командовал там весьма приближенный к Великому Хану человек. «Золотая пайцза» на его груди означала полное подчинение интересам инженеров — всей армии. Главнокомандующий уходил на второй план.

Загадочно повторное отступление Чингисхана из державы тангутов в 1207 году. Китайские военные историки говорят: это была первая серьезная проба сил для осмысления и отработки тактик взятия городов. Тренировка личного состава и слаживание действий особого штурмового корпуса, так сказать. Сомневаюсь. Причин могло быть сколько угодно: дома кофе перекипел к завтраку…

Но зафиксировать эволюцию осадного мастерства войском Чингисхана — придется. Практический опыт был получен. Первое использование осадной машинерии — тоже.

Дошло наконец: «дикие степняки» научились брать города и крепости. Дело запахло не набегами, а полномасштабным вторжением. Поэтому к третьему визиту Чингисхана подготовились основательно. В 1209 году грянула серьезная война. Монголы припожаловали полным составом, армией свыше ста тысяч человек. Рискнули атаковать… столицу тангутов Чжунсин, огромный город с неприступными (даже чжурчжэни признавали) стенами.

Теперь «каменная пробка» Валохай в Алашаньских горах бралась штурмом. Тангуты яростно сопротивлялись, но были сметены превосходящими силами, как говорят китайские источники… Минуточку, не готов с этим согласиться. Поскольку гарнизон с генералом Сиби был взят в плен. Не вырезан, по доброй монгольской традиции. Сомневаюсь что-то в «яростном и героическом сопротивлении». Опять предательство или разумное принятие решения: «либо штурм и смерть, либо — почетная сдачи и милости просим в наши дружные ряды». Уверен, выбор генерала Сиби пал на второе.

Дальше трудности у монголов отсутствовали. На пути к столице тангутов была еще одна горная крепость. Ее называют «заставой Имэнь». Она закупоривала еще один узкий горный проход, второй маршрут движения вглубь Западного Ся. В ней собралась основная часть армии тангутов, числом в 50 тысяч человек. Спокойно ожидала противника под стенами.

Первое полевое сражение осталось за ними, попытка атаки была отражена. Монголы побежали, победители устремились следом… чтобы попасться на излюбленный трюк кочевников, ложное отступление. Вся конница тангутов угодила в засаду, была уничтожена. Оставшаяся без регулярных войск, застава Имэнь пала очень быстро.

Целый ряд небольших городов монголы взяли штурмами довольно быстро, сведения тут краткие. Подошли, атаковали, овладели. Всё. Но вот со столицей вышла закавыка знатная. Несмотря на два с лишним месяца осады, Чжунсин стоял скалой. Были предприняты несколько многодневных штурмов, попытки разбить стены осадными машинами — не принесли успехов, поджечь городские кварталы — не выходило.

Умывшись кровью, монголы отложили луки с мечами, взялись за кнуты. С помощью согнанного отовсюду местного населения стала возводиться дамба, перекрывающая Желтую реку. Но видимо, инженерная подготовка повелителей мира еще знатно хромала. Вместо того, чтобы устроить вселенский потоп городу, — сами чуть не захлебнулись.

Сначала всё шло хорошо, удалось затопить несколько кварталов Чжунсина, подмыть и обрушить некоторые участки стен. Потом осаждающие затеяли долгие переговоры, но город не капитулировал. Видимо, метеорологи были хорошие внутри. Затягивая разговоры, тангуты дождались сезонных проливных дождей: «дамбы были прорваны, водой было затоплено все снаружи города». Монголы сняли осаду. Но своего добились: император Сянцзун не стал испытывать дальше судьбу, предложил мир.

Был подписан вассальный договор, Чингисхан заполучил в жены дочь императора Чахэ, Западное Ся заплатило огромную контрибуцию верблюдами (зачем им они?), соколами и ценными тканями. С собой захватчики увели многих ремесленников и мастеровых, что потом стало причиной напряженной дипломатии, искреннему возмущению «младшего тангутского партнера».

Что фиксируем?

В статье полностью, по годам и событиям развернута историческая картина становления в монгольской армии Чингисхана, новой для кочевника военной науки — осады и штурма крепостей. Все, что потом с блеском начнет работать в Цзинь, Хорезме, на Руси, — прошло сложный эволюционный путь длинной в пять лет. Тремя походами.

Заметно появившееся мастерство степняков во взятии небольших укрепленных поселений, мелких крепостиц. Чуть ли не сходу. Это говорит только об одном: воины получили соответствующее снаряжение. По образцу армии тангутов. Крюки, веревки, топоры, заступы-лопаты. Вполне возможно — передвижные «железные стены» из повозок. Этого небольшим городам, укрепленным военным лагерям, — за глаза хватит…

Для более основательных фортеций разворачивался сложный арсенал (сначала неуклюжих) осадных приемов. Наскоки с быстрыми захватами врасплох, длительные штурмы на истощение гарнизонов, полные блокады с голодовками осажденных, масштабные гидротехнические работы, применения трофейных камнеметных и камнебитных машин. На сегодня достаточно, впереди Чингисхана ждал главный урок — многочисленные города чжурчжэней Империи Цзинь. Там осадная война развернется более сложная, местами драматичная.

Свежие комментарии