Об инфекционных болезнях бродит множество мифов. Например, считается, что в прошлом людей неизбежно губили именно они, что только в наше время стала возможна смерть от рака или сердечных болезней на восьмом десятке. А до того, якобы, микробы косили всех без исключения. Другое заблуждение гласит: раньше инфекционные болезни не могли распространяться так быстро, как сейчас. Ведь люди жили на большом расстоянии друг от друга, не было транспорта, способного распространять микробы со стремительностью современного коронавируса. Зато сегодня по-настоящему опасная болезнь может достать чуть ли не все население Земли в кратчайшие сроки.

Технически все это не так, а иногда и совсем не так. И пока мы не разберемся с мифами такого рода, будет трудно понять, почему одни эпидемии уносят много людских жизней (до каждого десятого на планете), а другие – сотни человек, как «атипичная пневмония» 2002-2003 годов. А равно и то, могут ли в будущем появиться болезни, ставящие под угрозу само существование нашего вида.

Как люди стали болеть инфекционными болезнями

Чтобы понять, как люди в древности взаимодействовали с болезнями, достаточно взглянуть на их африканских родственников сегодня. Многие из наших традиционных проблем взяты именно от них, обезьян Черного континента. Лобковые вши с высокой вероятностью попали к человеку от горилл миллионы лет назад, хотя конкретный путь передачи пока обсуждается учеными. Совершенно определенно ВИЧ подхвачен африканцами от зеленых мартышек в XX веке (метод передачи столь же дискуссионный), да и в распространении лихорадки Эбола обезьяны могли сыграть заметную роль.

Однако именно эпидемии среди обезьян весьма редки. Зеленые мартышки носят обезьяний вариант ВИЧ (SIV) в себе, но инфицированные им живут столько же, сколько и не инфицированные. Симптомов у них нет (как, кстати, и у некоторых людей). Пневмония, туберкулез и так далее у шимпанзе есть, но гибнут от них, как правило, только возрастные особи с пониженным иммунитетом.

Аналоги человеческих эпидемий у шимпанзе бывают только в случае, если их вид недавно получил какое-то заболевание от другого вида. Скажем, в Танзании местные шимпанзе часто болеют аналогом нашего ВИЧ, но, в отличие от зеленых мартышек, не бессимптомно, а с реальными и негативными последствиями. Как показали вскрытия, в телах зараженных приматов крайне малое количество иммунных клеток (как и у погибших людей-носителей), а смертность среди них в 10-15 раз выше, чем среди тех шимпанзе, которые не заражены этой болезнью.

Аналогичная картина наблюдается среди тех животных, что дальше приматов от человека. Так, в европейской части России несколько лет назад многие домашние свиньи погибли от африканской чумы свиней, принесенной кабанами-мигрантами из-за Кавказских гор, с юга. Болезнь эту, как и Covid-19, вызывает вирус, а не бактерия, как в случае чумы людей. У диких животных, особенно в Африке, вирус распространен широко, но почти все его носители там бессимптомные: возбудитель живет в них на положении комменсала, не причиняя хозяину вреда, но и не принося пользы. А вот когда европейцы попробовали завезти в Африку свиней домашних, оказалось, что среди них вирус дает летальный исход в 100 процентах случаев.

Что одним хорошо, другим – смерть

Откуда такое различие? Дело не только в том, что любой микроб в норме не может быть идеальным убийцей вида своих хозяев, поскольку в таком случае он непременно погибнет сам: не останется среды для его обитания. Важно и другое: иммунная система хозяев быстро реагирует на патогенный микроб и «учится» либо полностью уничтожать его, либо держать численность тех или иных вирусов или бактерий на минимальном уровне.

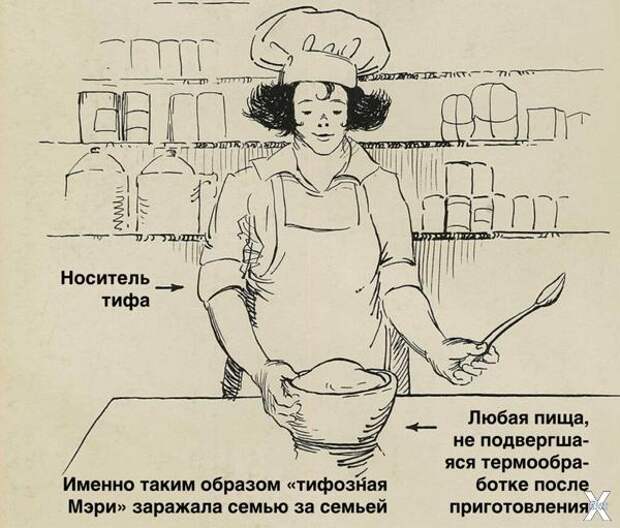

Типичный итог такой приспособленности – бессимптомный носитель, или «тифозная Мэри». Так называют человека, организму которого инфекция не наносит никакого вреда, но который при этом остается разносчиком возбудителя инфекции. Феномен бессимптомного носителя был впервые открыт на Мэри Маллон – ирландской поварихе, жившей в США в начале XX века. Ее мать была больна тифом в период беременности, и организм Мэри с самого начала «придавливал» болезнь. В результате бактерии-возбудители у нее могли нормально размножаться только в желчном пузыре.

Когда она работала в том или ином доме, люди там впоследствии заболевали брюшным тифом, минимум пятеро из десятков инфицированных ею погибли. Вероятно, жертв могло быть меньше, если бы она мыла руки, но, к сожалению, в силу умеренного образования, Мэри прямо говорила, что «не понимает цели мытья рук».

Не надо думать, что речь идет о болезни-исключении. Разные возбудители холеры разносятся такими же бессимптомными носителями, в организме которых размножаются умеренно, не приводя к проблемам со здоровьем. Для одних разновидностей холерных патогенов соотношение «разносчиков» и «жертв» составляет четыре к одному, для других – десять к одному. От сифилиса погибает (к смерти ведет третичный сифилис) лишь треть его нелеченых носителей, прочие остаются разносчиками. Туберкулез развивается в опасную, угрожающую смертью форму лишь в одном случае из десяти.

Такая ситуация выгодна возбудителям болезней. Если бы они инфицировали и убивали каждого носителя, то количество человеко-часов, которые их разносчики могли бы распространять патоген, было бы намного меньше. Причем сами микробы для этого ничего не делают: за них старается иммунная система хозяев. Те, у кого она сильнее, обуздывают возбудителя и остаются только носителями, а не больными в прямом смысле слова. Те, у кого иммунитет слабее, становятся жертвами болезни. В итоге число потомков лиц, чей иммунитет плохо справляется с болезнью, падает, а число тех, у кого он крепче, – делает свое дело, то есть растет.

Значит, от давно сожительствующей с той или иной человеческой популяцией болезни не может быть массового мора людей. Но стоит болезни попасть туда, где с ней еще не знакомы, – и все меняется. Идеальный случай для инфекции – завоз путешественниками на новые земли, где до того подобных вспышек не было.

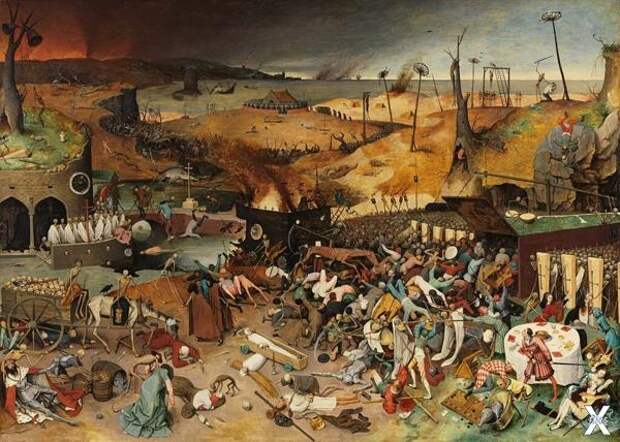

Скажем, в 1346 году ордынское войско смогло преднамеренно заразить генуэзский гарнизон Кафы (в Крыму, ныне – Феодосия) чумой, забросив труп одного умершего от нее татарина катапультой в крепость. Среди самих татар погибших от чумы было не так много: в силу давних контактов с Востоком они приобрели определенную устойчивость к болезни.

А вот в Европе и Северной Африке до этого чумы не было многие сотни лет, поэтому генуэзцы легко разнесли ее по этим регионам. Общее число погибших историки оценивают в 70 миллионов (больше, чем в обеих мировых войнах). В Англии скончалась примерно половина населения. Почему так, а не все сто процентов, ведь иммунитета к этой заразе у западноевропейцев не было?

Дело в том, что в нормальной по генетическому разнообразию популяции люди – за счет естественных мутаций – не похожи друг на друга. Например, в организмах большинства монголоидов больше, чем у большинства европеоидов, представлен белок ACE2. Он образует белковые выросты на поверхности человеческих клеток, за которые цепляется вирус SARS-CoV-2, возбудитель нынешней эпидемии Covid-19. Поэтому, как считали ещё недавно, в Китае ему распространяться проще, а вот за пределами стран с монголоидным населением – сложнее. Реальность, правда, показала, что белки значат не так много, как нормальный государственный аппарат. поэтому по факту монголоиды пострадали от эпидемии. Но в другую эпоху ситуация могла бы повернуться совсем иначе.

Следует понимать, что подобных малозаметных биохимических различий между людьми много, поэтому патоген, который с легкостью мог бы заразить абсолютно все население планеты, сложно представить. Даже по отношению к тем болезням, с которыми они никогда не сталкивались, часть людей может быть весьма устойчивой.

Например, 0,1-0,3% населения России устойчиво к ВИЧ за счет мутации белка CCR5. Та же мутация в свое время была выгодна в противостоянии бубонной чуме. То есть даже если бы каким-то чудом ВИЧ мог распространяться воздушно-капельным путем, он не смог бы убить все инфицированное им человечество: биохимические особенности не позволили бы. Выжившие рано или поздно вернули бы популяцию к доэпидемическому уровню.

Идеальная болезнь X

Часто в популярной прессе говорят о возможности случайного возникновения «идеального» заболевания, сочетающего в себе высокую заразность кори (один заболевший ею заражает 15 здоровых), большой бессимптомный период ВИЧ и устойчивость к лекарствам, как у антибиотикорезистентных бактерий. Да еще малую уязвимость от вакцин, как у сифилиса. Напомним, для него трудно создать вакцину, потому что антигены – соединения патогена, «в ответ» на которые вырабатываются антитела – у него часто находятся внутри клеток возбудителя, поэтому создание антител, реагирующих на эти «скрытые» антигены, крайне затруднено.

Однако на практике возникновение такой «суперболезни» практически невозможно. У природы нет бесплатных завтраков ни для людей, ни для возбудителей их заболеваний. За высокую устойчивость к лекарствам, вакцинам и противодействию человеческого иммунитета тот же ВИЧ заплатил большой специализированностью: он эффективно поражает только небольшую часть клеток человека и не может попасть в него воздушно-капельным путем. В итоге ВИЧ болеет менее полусотни миллионов по всему миру.

Вирусы, хорошо передающиеся с капельками, которые мы выдыхаем, не могут специализироваться только на иммунных клетках, как ВИЧ: они должны быть «универсалами широкого профиля». А те не могут иметь изощренные средства проникновения в один определенный тип иммунных клеток человека, как ВИЧ. То есть по-настоящему сложные для лечения и выздоровления болезни, как правило, плохо переносятся по воздуху.

Болезни-исключения могут и хорошо переноситься по воздуху, и уничтожать заметную часть населения, но итогом будет то, что они начнут действовать на естественный отбор среди людей-хозяев: те, чей иммунитет лучше борется, будут чаще выживать, в итоге вирус постепенно перестанет быть опасным для популяции.

Часто считающиеся опаснейшей угрозой бактерии, устойчивые к антибиотикам (например, ряд стафилококков), тоже имеют серьезные ограничения. Почти все они на сегодня условно патогенны, то есть для организма здорового человека относительно безопасны, так как не могут одолеть его иммунитет. Чтобы иметь возможность противостоять антибиотикам, такие бактерии меняют свои параметры, становятся меньше по размерам и часто демонстрируют меньшую способность к размножению, чем виды-конкуренты без ярко выраженной устойчивости к антибиотикам. Иными словами, кандидаты в «суперболезнь» из них не очень. Они, конечно, могут убить немало возрастных и ослабленных людей, особенно в виде внутрибольничных инфекций, но здоровые граждане им не по зубам.

Все эти и некоторые другие проблемы часть вирусов пробует обойти за счет большой изменчивости, постоянных мутаций. Лидеры по их частоте среди возбудителей распространенных болезней – вирус гриппа и еще чаще мутирующий ВИЧ. Постоянно меняя состав своей наружной оболочки, они уходят от атак иммунных клеток, но, опять же, большой ценой: высокая скорость мутаций означает, что со временем они теряют часть прежних сильных сторон. Скорее всего, это одна из причин того, почему вариант ВИЧ (SIV) у зеленых мартышек не вызывает заметного вреда для их здоровья.

Последняя линия обороны: численность

Разумеется, все это не значит, что та или иная болезнь, передающаяся от особи к особи, не может уничтожить вид в целом. Бесспорно, такое возможно, но только при сочетании двух факторов: все особи вида живут на ограниченной территории, не разделенной барьерами, а общая их численность не слишком велика.

Именно такая болезнь терзает сейчас тасманийского дьявола – хищного сумчатого весом до 12 килограммов. У этих существ тяжелый характер, они терпеть не могут друг друга. Даже в период спаривания самец и самка постоянно агрессивны и кусают друг друга. А через три дня после наступления беременности самка интенсивно атакует самца, заставляя того бежать, чтобы спасти свою жизнь. Даже 80% своих собственных детенышей мать-хищница банально съедает, оставляя в живых только четырех везунчиков.

В 1990-х одна из особей заболела обычной раковой опухолью на лице, и это не вызвало бы никаких проблем у других видов: животное погибло – и дело с концом. Но не таковы тасманийские дьяволы: из-за привычки атаковать встречаемых сородичей обоих полов через считаные годы они перезаражали этой опухолью (через укусы) порядка 70-80% всей популяции.

Уничтожит болезнь этих животных или нет – не ясно. Сокращает их шансы тот факт, что у тасманийских дьяволов рекордно низкое генетическое разнообразие – среди всех известных хищников и даже всех сумчатых. Чем меньше разнообразие, тем ниже вероятность, что кто-то приспособится к болезни за счет того, что его иммунитет не совсем такой же, как у других. Австралийские власти создали небольшие «страховые» популяции этих животных, не зараженные трансмиссивным раком, и даже если на Тасмании они вымрут, есть надежда на восстановление вида за счет этих резервов.

Кроме того, недавняя работа в Science ставит под сомнения возможность их вымирания из-за… самого факта снижения их численности. Рак вызвал такое падение плотности населения в популяциях этих животных, что болезнь уже распространяется намного медленнее, чем раньше. Похоже, вероятность полного вымирания этого вида низка. Впрочем, с учетом его нравов, этому мало кто сильно обрадуется.

Но на примере дьяволов хорошо видно, что человек неплохо застрахован от массового вымирания из-за новой эпидемии. Нас не тысячи, как этих животных, а миллиарды. Потому генетическое разнообразие людей намного больше, и эпидемия, опасная для части из нас, не сможет убить всех. Мы живем не на одном не слишком большом острове, а разбросаны по всем континентам. Следовательно, карантинные меры могут спасти часть людей (особенно на островах) даже в условиях полной гибели популяций в других местах.

Подведем итоги. Полное уничтожение нашего или какого-то другого распространенного вида из-за эпидемии – исчезающе маловероятное событие. Тем не менее никакого повода успокаиваться нет. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения именно в предчувствии таких «суперболезней» ввела понятие «болезнь Х» (Disease X) – подразумевая под ней ранее неизвестную болезнь, способную вызвать масштабную эпидемию.

Менее чем через два года после этого мы наблюдаем Covid-19 – заболевание, протекающее как пандемия и уже унесшее множество жизней. Достоверно оценить число ее жертв сложно, но для России в этом году избыточная смертность за период эпидемии — примерно 0,3 миллиона. В мире эта цифра во много раз больше.

Разумеется, это не средневековая черная чума или оспа. Однако для человечества важна каждая потерянная жизнь, поэтому отслеживание новых «суперболезней», а равно создание лекарств и вакцин от них, – дело, которым предстоит заниматься не одному поколению врачей и ученых.

-

Машина-призрак и крики замученных женщин. Проклятый старый дом Лаврентия Берии

В России много мест, которые принято называть недобрыми или проклятыми. Там часто видят привидений или с людьми происходят странные вещи. Не все эти места находятся далеко от цивилизации. Одно из них расположено в самом центре столицы. Это дом, в котором жил нарком внутренних дел СССР и ближайший помощник Сталина Лаврентий Берия. Чем этот особняк пугает москвичей?

Нехорошее место

Приземистый бело-голубой особняк по адресу Малая Никитская, 28 не вызывает жутких ассоциаций. Он выглядит уютным и ухоженным. Высокие окна, барельефы на стенах. К тому же сейчас в этом здании располагается Посольство Туниса. Но вот история его сковывает ледяным ужасом. Впрочем, так стало не сразу. Здание появилось здесь в 1884 году. И словно с самого начала его окружала мрачная аура. Его построил для себя известный столичный житель Степан Тарасов. Он был московским градоначальником, правда, всего полгода: с марта по сентябрь 1885-го. Не справившись с волокитой, заболел и ушёл в отставку. Так что, кроме дома, никакой особой памяти в истории столицы Тарасов не оставил. Дом переходил от чиновников к предпринимателям. Во время революции в его подвале расстреливали людей. А в 1938 году в особняк переехал глава НКВД Лаврентий Берия.

Кровавый нарком

Руководителем НКВД Берия стал после «железного наркома» Ежова, на следующий год после «большого сталинского террора». Поэтому репутация у руководителя Комиссариата внутренних дел была соответствующая. Его называли всесильным властителем Москвы. К тому же личные качества Берии добавляли ему мрачности. Он очень любил женщин и мог позволить себе любую. Ходили легенды о чёрных «Волгах», которые разъезжали по столице и привозили девушек лично в дом к Берии. Вот только из этого дома некоторые из них уже не выходили. Одни говорят, что в подвале дома была установлена камнедробилка, где исчезали тела жертв. Другие — что во дворе особняка стоял маленький крематорий для этих целей. Но дом на Малой Никитской ещё при жизни Берии старались обходить стороной. Карьера Берии закончилась в 1953 году. По одной из версий, его расстреляли в подвале собственного дома. А что стало с телом, доподлинно не известно — актов о захоронении или кремации не существует. С тех пор начала происходить чертовщина.

Призраки, крики, проклятия

По одной из московских легенд, по ночам возле дома Берии появляется машина-призрак. Вдалеке загорается огонёк фар, можно услышать звук подъезжающей машины. Самой машины не видно. Но слышно, как она останавливается, открывается дверь, выходит человек. Слышны голоса, пьяные крики. Машина уезжает. Рассказывают, что ночами в доме Берии доносятся женские голоса из подвала. А по комнатам шагает кто-то тяжёлой, грузной походкой. В 90-е годы сотрудники Посольства Туниса ремонтировали здание и нашли в подвале орудия пыток. Говорят, сам Берия прикладывал к ним руку, предпочитая лично пытать некоторых своих жертв. Поклонники сверхъестественных теорий заявляют, что у дома мрачная и гнетущая энергетика и его стены буквально пропитаны страхом. Но даже люди, не склонные верить в мистику, признают, что за Берией шла мрачная слава, а дела, которые творились в доме на Малой Никитской, 28, добрыми не назовёшь

-

Загадка мумии хирурга Пирогова — возможна ли жизнь после смерти?

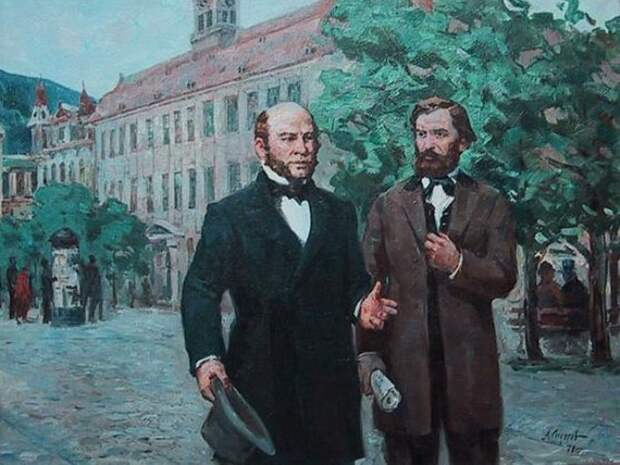

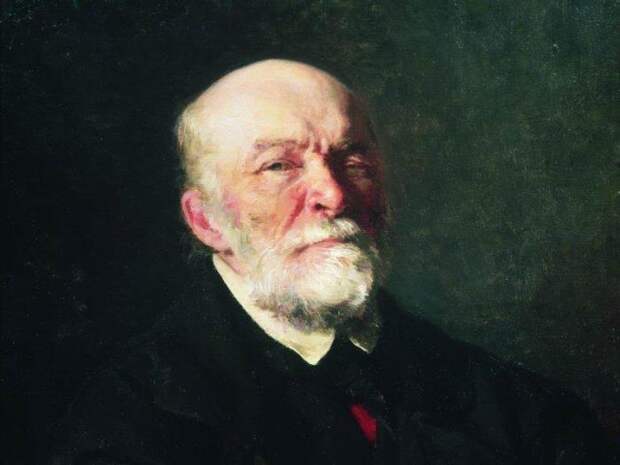

Ученые пока не смогли разгадать секретов его упокоения, а простые люди приходят поклониться к его телу, как мощам и просят о помощи, как у святого. Под Винницей в фамильном склепе уже почти 140 лет покоится тело Николая Пирогова, врача, ученого и создателя целой отрасли медицины.

Местные жители считают, что главный секрет отличной сохранности мумии – в их коллективных молитвах и правильном отношении к усопшему: в усыпальнице не принято говорить, службы в храме ведутся на пониженных тонах, к мумии врача приходят помолиться, как к святым мощам, и попросить о здоровье.

Люди верят, что еще при жизни рукой Пирогова управляло божественное провидение. Научный сотрудник Национального музея-усадьбы Пирогова М. Юкальчук говорит: «Когда Пирогов делал операции, родственники вставали перед его кабинетом на колени. А однажды во время Крымской войны на фронте солдаты притащили к госпиталю товарища, которому голову оторвало: “Врач Пирогов пришьет!” – не сомневались они».

Выдающийся хирург Николай Пирогов провел около 10 000 операций, спас жизни сотням раненых во время Крымской, франко-прусской и русско-турецкой войн, создал военно-полевую хирургию, основал Общество Красного Креста, положил начало новой науки – хирургической анатомии. Он первым начал применять эфирный наркоз при оперировании. Последние годы жизни он провел в имении в поселке Вишня, где открыл бесплатную клинику и вел прием больных.

Тема бальзамирования при жизни очень интересовала Пирогова. Существует версия о том, что врач сам завещал мумифицировать свое тело, однако это не соответствует действительности. Николай Пирогов скончался от рака верхней челюсти, он знал о своем диагнозе и о скорой смерти. Однако никаких завещаний врач не составлял. Забальзамировать тело усопшего для истории решила его вдова, Александра Антоновна. Для этого она направила прошение в Священный синод и, получив разрешение, обратилась за помощью к ученику Пирогова, Д. Выводцеву – автору научного труда о бальзамировании.

Ученые неоднократно пытались разгадать секрет мумификации тела Пирогова, но им удалось лишь приблизиться к истине. Профессор Винницкого национального медицинского университета Г. Костюк говорит: «До сих пор неизвестен точный рецепт Выводцева, который сохранил тело Пирогова в нетленном состоянии на долгие годы. Известно, что он точно использовал при этом спирт, тимол, глицерин и дистиллированную воду. Его способ интересен тем, что во время процедуры было сделано всего несколько надрезов, а часть внутренних органов – мозг, сердце – остались при Пирогове. Сыграло роль и то, что в теле хирурга не осталось излишков жира – он сильно усох еще накануне кончины».

Мумия могла бы и не сохраниться до наших дней: в связи с историческими событиями первой половины ХХ в., о ней на время забыли. В 1930-х гг. разбойники разбили герметичную крышку гроба и похитили нательный крест и шпагу Пирогова. Микроклимат в склепе был нарушен, и когда в 1945 г. специальная комиссия обследовала мумию, она пришла к выводу, что та не подлежит восстановлению. И все же Московская лаборатория им. Ленина взялась за ребальзамацию. Около 5 месяцев в подвале музея мумию пытались реабилитировать. С тех пор ребальзамацию проводят раз в 5-7 лет. В результате мумия Пирогова находится в лучшем состоянии, чем мумия Ленина.

Частная компания из США отправит миссию по поиску жизни на Венере

Частная компания отправит миссию на Венеру с целью поиска на ней следов жизни, сообщает MIT News.

В новом отчете, опубликованном группой ученых под руководством исследователей из Массачусетского технологического института, излагается научный план и обоснование серии разнообразных частных миссий по поиску признаков жизни в сверхкислой атмосфере второй планеты от солнце.

Они включают запуск недорогих небольших космических аппаратов для обнаружения жизни на Венере. Одна из авторов нового исследования Сара Сигер уверена, что такая бюджетная миссия станет более быстрым способом развития космической науки.

Первая из миссий должна быть запущена в 2023 году под управлением и финансированием калифорнийской Rocket Lab.

Ракета Electron компании отправит 50-фунтовый зонд на борту своего космического корабля Photon для пятимесячного путешествия на 38 миллионов миль к Венере, и все это для трехминутного полета через облака Венеры. Используя лазер, разработанный специально для этой миссии, зонд будет искать признаки того, что в каплях, с которыми он сталкивается при кратковременном погружении в дымку, происходит сложный химический процесс.

Флуоресценция или примеси, обнаруженные в каплях, могут указывать на то, что части атмосферы Венеры могут быть обитаемыми. Специалисты во главе с Сарой Сигер убеждены в важности изучения Венеры.

Несколько химических аномалий на Венере заставляют ученых думать, что жизнь могла существовать там в той или иной форме.

Но что бы ни было найдено в миссии 2023 года, следующая миссия уже запланирована на 2026 год. Этот зонд будет включать в себя большую полезную нагрузку с воздушным шаром, который сможет проводить больше времени в облаках Венеры и проводить более обширные эксперименты. В результате этой миссии образец, обнаруженный в атмосфере Венеры, может быть отправлен на Землю.

-

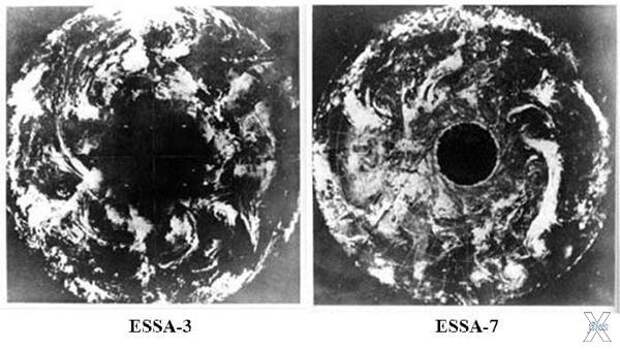

Подлинность снимков не вызывает сомнений. Но как объяснить этот феномен? Выдвинуто несколько гипотез. К примеру, скептики считают, что это вовсе не отверстие, а игра света и тени, результат наклона планеты по отношению к солнечным лучам. А вот сторонники теории Полой Земли были уверены, что на снимке ESSA-7 показан открывшийся вход в подземелье.

Но у большинства ученых иное мнение...

Школьная задачка про бассейн

Со школьной скамьи мы знаем, что могучее теплое Северо-Атлантическое течение, продолжение Гольфстрима, забирается далеко на север, в Арктику. Но что притягивает его к Северному полюсу? Учебники географии объясняют это явление вращением Земли.

Однако в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив устремляется еще одно мощное течение (только холодное) из Тихого океана. Если бы им управляло вращение Земли, течение должно бы двигаться на восток, вдоль Аляски и через море Бофорта к берегам Канады. А оно вопреки теории несет свои воды на северо-запад, тяготея, опять же, к Северному полюсу.

А теперь школьная задачка про бассейн. Вода в Северный Ледовитый океан поступает как бы через три «крана». Самый большой, с теплой водой, из Атлантики - 298 тысяч кубических километров в год. Второй, с холодной водой, из Тихого океана через Берингов пролив - 36 тысяч кубических километров в год. Третий - пресный сток рек Сибири и Аляски - 4 тысячи кубических километров в год.

Итого в этот бассейн вливается ежегодно 338 тысяч кубических километров воды. А слив происходит через Атлантику, через Фареро-Шетландский канал, который пропускает только 63 тысячи кубических километров в год. Других известных стоков нет. А между тем уровень воды в Северном Ледовитом океане не увеличивается. Куда же уходит «лишняя» вода?

Движение по спирали

В 1948 году по распоряжению Сталина была организована высокоширотная воздушная экспедиция «Север-2» под руководством начальника Главсевморпути Александра Кузнецова. В ее составе были Павел Гордиенко, Павел Сенько, Михаил Сомов, Михаил Острекин и другие полярники.

Экспедиция проходила в обстановке совершенной секретности. Сообщений о ней в средствах массовой информации не было. Материалы экспедиции были рассекречены только в 1956 году.

23 апреля 1948 года участники экспедиции вылетели на трех самолетах с острова Котельный, взяв курс на Северный полюс. Во время полета опытных полярников насторожил вид под крылом: слишком много открытой воды, что совсем не характерно для столь высоких широт в это время года.

В 16:44 по московскому времени самолеты сели на большую льдину. На нее вышли люди, ставшие первыми неоспоримыми покорителями Северного полюса.

Спустившись с трапа, участники экспедиции огляделись - и сильно удивились. Хмурое серое небо, совсем не холодно. Погода - как в оттепель во время зимы в Средней полосе.

Но долго размышлять над этой странностью было некогда: нужно разбивать лагерь, устанавливать палатки, чтобы отдохнуть после тяжелого перелета, а потом приступать к наблюдениям.

Однако отдыха не получилось. Жизнь полярников спасло то, что предусмотрительно оставленный снаружи караульный заметил трещину, расколовшую ледяной панцирь прямо под лыжей шасси одного из самолетов. Высыпавшие из палаток по сигналу тревоги люди с ужасом наблюдали, как зияющий чернотой разлом увеличивается на глазах. В нем бурлил стремительный поток воды, от которой шел пар.

Огромная льдина раскололась на части. Люди понеслись прочь, подхваченные могучим течением. Пропал в клубящейся туманной мгле торос с красным знаменем, увенчавшим покоренную «точку ноль». А вокруг творилось невообразимое.

- Лед несся с невероятной скоростью, - рассказывал потом Павел Сенько, специалист по изучению магнитного поля Земли, - как это можно представить только на реке в ледоход. И продолжалось его такое движение больше суток!

Сначала секстант показывал, что льдину с экспедицией стремительно относит на юг. Но дальнейшие замеры показали, что направление движения все время меняется. Наконец, кто-то из полярников догадался, что они дрейфуют вокруг полюса, описывая круги диаметром около девяти морских миль.

Однажды мимо льдины проплыл тюлень и даже попытался выбраться на нее, но не позволила скорость потока. Откуда он взялся у полюса? Ведь тюлени обитают лишь у границ Северного полярного круга.

Вскоре полярники с ужасом убедились, что радиус описываемых льдиной кругов все время уменьшается. То есть траектория движения представляет собой центростремительную спираль. Людей как бы затягивало в гигантскую воронку, центр которой находился в точке Северного полюса.

На третьи сутки дрейфа, когда надежд на спасение почти не осталось, вдруг резко похолодало, одновременно замедлилось круговращение.

Постепенно обломки льда плотно притерлись друг к другу, смерзлись и снова стали прочным монолитным щитом. Чудесно спасенная экспедиция получила возможность вернуться на Большую землю.

Испуганная подлодка

В начале XXI века морскому геологу, профессору Гавайского университета Марго Эдвардс, которая возглавляла работу по созданию детальной карты дна Северного Ледовитого океана, удалось получить доступ к секретному докладу из архива ВМС США.

Она узнала, что в 70-х годах прошлого века американская подводная лодка картографировала дно в районе Северного полюса. Но выполнить это задание до конца подводникам не удалось.

Экипаж был напуган постоянным сильным гулом, шедшим из глубины океана. Кроме того, какая-то могучая сила все время норовила отклонить подлодку от курса. Ее как будто затягивало в гигантский водоворот. Не желая далее искушать судьбу, командир принял решение покинуть опасный район.

- Мы полагали, что нам уже практически все известно о строении нашей планеты, но, получается, мы ошибались, - делает вывод Марго Эдвардс.

Гибель спасателя

В 1998 году Андрей Рожков - опытнейший аквалангист, спасатель с мировым именем, которого называли гордостью МЧС России, - организовал собственную экспедицию на Северный полюс.

Готовилась она очень тщательно, все детали предстоящей операции до мелочей были отработаны во время многочисленных тренировочных погружений под лед. Поэтому сомнений в успехе задуманного у Андрея Рожкова не было.

22 апреля (то есть через полвека после экспедиции «Север-2») Рожков и пять его товарищей прибыли на Северный полюс.

Они прорубили скважину для аквалангистов, укрепив ее стенки на случай разлома и сдвигов льда. Рожков с напарником были спущены в ледяной колодец и ушли под воду. Вскоре напарник всплыл, как это и было предусмотрено планом.

Андрей же продолжал погружение, желая не только оказаться первым аквалангистом на полюсе, но и покорить глубину 50 метров. И это тоже предусматривалось планом. Подводное оборудование располагало необходимым запасом прочности. Последний сигнал от Рожкова поступил, когда он достиг отметки 50,3 метра.

Что именно произошло дальше - никто не знает. На поверхность он не поднялся. Напарник попытался было прийти на помощь товарищу. Однако сразу же после погружения его подхватило такое стремительное течение, что аквалангист был вынужден дать наверх сигнал о подъеме.

Скорость круговорота оставалась неизменной около суток. Ни о каком новом погружении не могло быть и речи. Андрею Рожкову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В Сибири будут субтропики?

Что же представляет собой эта полярная воронка? По гипотезе российского исследователя Кирилла Фатьянова, в незапамятные времена Гипербореи она функционировала постоянно, не позволяя нарастать на полюсе огромной ледяной шапке, грозящей планете «опрокидыванием» и всемирным потопом вследствие этого (интересующихся отсылаем к его книге «Предание о Гиперборее»).

После планетарной войны Гипербореи с ее колонией Атлантидой оба материка погрузились на дно морское, нарушилась циркуляция течений, и полярный водоворот исчез. Но в XX веке он периодически стал возобновлять свою деятельность, и сейчас это происходит все чаще. Что это сулит Земле? Возможно, климат и в самом деле вернется в эпоху кайнозоя, когда в Сибири были субтропики.

Как лечили зубы монархи разных времён, и Почему Иван Грозный обходился без дантистов

На уроках истории много узнаёшь о том, куда и когда ходили сражаться войска разных государств. И мало о том, что обычно детям интереснее: о том, как люди жили, что точно ели, как справлялись с бытовыми трудностями. Что, например, делали все эти короли и королевы, когда у них болели зубы? По счастью, взрослые могут узнать подробности без учебников. Хотя бы о королевских зубах.

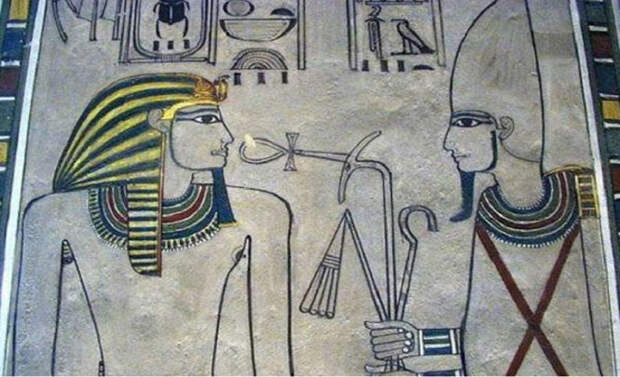

Дантисты были уже у фараонов

Известно, что в Древнем Египте были люди, которые специально занимались зубами, в том числе – царскими. Как ни странно, это были, похоже, не жрецы, а инженеры. Один из известных царских дантистов, например, был заодно архитектором. Умели стоматологи Древнего Египта немногое – ставить пломбу, вырывать зубы и устанавливать посмертный (чтобы перед богами было не стыдно) протез. Кстати, от вырванного зуба умерла одна из самых известных правительниц страны – Хатшепсут. Выдёргивая зуб, дантист повредил ей капсулу с гноем в основании корня, и царица умерла от отравления крови.

Более бережный способ удаления зуба разработал древнеримский врач Авл Корнелий Цельс, живший много позже Хатшепсут – в первом веке нашей эры. Он сначала заливал кариозную область свинцом, убивая нерв. Затем подрезал десну и аккуратно расшатывал зуб. Только после этого тянул щипцами. Вытащить зуб полностью до него мог не каждый, а это было важно – оставленные в десне и челюсти куски зуба могли привести к тому же исходу, что у Хатшепсут.

Из императорских же личных дантистов в Древнем Риме более всего знаменит Архиген. Первым в письменной истории Европы он просверлил полость зуба для его лечения. Бормашины не было, так что Архиген заказал кузнецу цилиндрик с нижним краем-лезвием и удобной ручкой – трепан. Вращать трепан приходилось вручную. Такой же техникой пользовались в иных местах в каменном веке, только сверлили лучковым сверлом, точно таким же, каким сверлили зубы зверей для ожерелья.

Предположительная внешность царицы Хатшепсут.

Предположительная внешность царицы Хатшепсут. Самый вонючий король Франции

В русском интернете любят цитировать воспоминания иностранных послов о вони от короля Франции Людовика XIV (того самого, который зовут «Королём-Солнце»). Первая мысль при чтении об исходящем от него запахе – что он, вероятно, не следил за гигиеной. Однако французский историк Луи Бертран ещё в начале двадцатого века обратил внимание, что на знаменитом портрете Людовика, судя по характерным складкам на щеках, отсутствуют все зубы. Полностью.

Бертран поднял архивы, и узнал, что личный врач короля Антуан д’Аквин уговорил Людовика выдрать все зубы, объясняя, что от них по телу распространяется зараза, и убеждая, что такая забота о здоровье послужит престижу короля. Людовик ответил, что ради престижа готов даже умереть. После этого ему пришлось претерпеть ужасные пытки.

Д’Аквин явно не знал о способе извлечения зубов от Цельса, к тому же здоровые зубы вынуть с их мест не так легко, как больные. В результате, вытаскивая зуб за зубом, врач сломал королю нижнюю челюсть и вырвал кусок кости с мягкими тканями из нёба, проделав королю обширное отверстие из ротовой полости в носовую. «Ничего страшного, Ваше Величество, главное, прижечь калёным железом», утешил врач и так и сделал.

Вот только теперь в пазухах носа у короля застревала и по нескольку дней загнивала еда. Из-за отсутствия зубов у него также начались серьёзные проблемы с желудкой. Конечно же, пищу ему подавали очень мягкую, но, пережёвывая, человек также производит первичную ферментацию, обрабатывая пищу слюной. Король же был вынужден просто глотать, время от времени вытирая вытекающий из носа суп. В общем, запах от него шёл действительно отвратительный, но нечистоплотность тут ни при чём.

Королю-Солнце пришлось потерпеть немало бед из-за актуальной медицины.

Королю-Солнце пришлось потерпеть немало бед из-за актуальной медицины. К слову, об овале лица и заботе о зубах. При дворе французского короля Людовика XI веками раньше дамы принципиально ели только жидкую пищу, потому что верили, что морщины у людей образуются от жевания. В результате нехватки нагрузки на дёсна, их условного массажа работой челюстей, состояние дёсен ухудшалось, зубы начинали шататься и выпадать. В общем, в конце концов дамы связали одно с другим и новым поколениям уже завещали супами себя не ограничивать.

Судьбу Людовика чуть не повторила в молодости российская императрица Екатерина II. Как-то раз, когда весь двор вслед за императрицей Елизаветой, ехал из Петербурга в Москву, у Екатерины от ветра страшно заболел зуб. Он и до этого несколько месяцев порой мучил её приступами боли, и в Царском селе, во время остановки, она стала умолять врача удалить его. Врач сначала долго отказывался, но в конце концов поддался.

Екатерину посадили на пол – именно так в восемнадцатом веке во время процедур сидели пациенты, её обхватили, чтобы она не дёргалась вслед за щипцами, и врач начал вытягивать зуб. Это оказалось долгим и нелёгким процессом. Наконец, зуб вышел, и в этот момент у будущей императрицы полила изо рта кровь, а из глаз брызнули слёзы – настолько стало больно. Врач показал ей, что с зубом вырвал кусок десны – именно такого осложнения он и боялся, осматривая зубы женщины. По счастью, в общем и целом нёбо Екатерины не пострадала, оставшись сплошным.

Портрет кисти Алексея Антропова.

Портрет кисти Алексея Антропова. Королева Елизавета Беззубая

Английская правительница Елизавета I в юности славилась своей красой. Но, помимо красоты, она обладала страшной любовью к сладкому. Каждый день повара готовили специально для королевы множество сладких десертов на основе желатина, сахара и яичного белка. К этим ингридиентам добавлялись любые подходящие орешки, плоды и семены. Елизавета целый день кидала их в рот – и притом, в отличие от своего современника Ивана Грозного, зубы чистить не любила. Предполагают, что у неё с юности была чувствительная тонкая эмаль, поэтому уходовые процедуры ей были неприятны. Легко догадаться, что бактерии, размножавшиеся на избытке сладкого у неё во рту, очень быстро разрушили эмаль ещё больше, и к тридцати годам буквально все зубы королевы были серьёзно поражены кариесом.

Некоторое время королева во время официальных приёмов клала спереди на зубы полоску белого тонкого батиста, чтобы имитировать здоровую улыбку. Но она теряла не только эмаль, но и сами зубы (не только из-за сладкого, но и из-за токсичности свинцовых белил, которые она так любила). Вскоре, чтобы лицо не выглядело постаревшим из-за отсутствия зубов, она стала носить подушечки во рту. Говорить она стала редко и как можно размереннее, лаконичнее и весомее, чтобы не тратить зря слова, обдавая собеседника запахом из рта. К тому же из-за нехватки зубов её речь, стоило чуток ей ускориться, переставала быть понятной.

Анита Добсон в роли королевы в фильме *Армада*.

Анита Добсон в роли королевы в фильме *Армада*. В конце концов королеве посоветовали защитные полоскания отваром дуба и защитное же покрытие зубов, вероятно, специальным лаком. Эти защитные меры были известны, но непопулярны – от полоскания зубы становились ядрёного коричневого цвета, а лак был чёрным. Но уж лучше были нарочно зачернёные ровного цвета зубы, чем тёмные, пятнистые и нездоровые на вид. Вслед за королевой чернить зубы стали почти все дамы. Правда, самой королеве чернение и полоскания уже не очень помогли – их надо было применять в самом начале проблем с эмалью. У неё постепенно развились проблемы в ротовой полости и горле, из-за которых она очень страдала и задыхалась.

Кстати, об Иване Грозном – его молочные зубы в большинстве своём сменились очень поздно. Причину этого явление никто не знает. Зато достоверно, что услуги зубных врачей ему не требовались. Он очень боялся болезней полости рта и старательно полоскал и очищал зубы после простых обедов и разудалых попоек. При лечении же зубов других царей обязательно присутствовал специальный человек, надзиравший, чтобы батюшку не отравили, пользуясь тем, что у него беззащитно открыт рот.

Свежие комментарии