Загадки родной истории: Как вятичи «в рабстве» у хазар были. И «освободителей» с Руси на дух не переносили

Продолжаем цикл статей «Русь изначальная». И влезаем всё глубже и глубже «в черную дыру» (или «белое пятно») на карте Руси VIII-XII веков. Сейчас это место (с понятными оговорками) считается «сердцем России»: бассейн верхней Оки, бассейн средней Оки до Старой Рязани весь бассейн Москвы-реки, верховья Клязьмы. В одиннадцатом веке там тоже пульсировало ничуть не меньше — земли эти принадлежали забытым Вятичам. Народу, который категорически не признавал неумолимость исторического процесса. И чихать хотел на феодальные желания киевских (и всех прочих) князей «собрать» их в Русь.

Первые попытки подчинения. Для подготовки ряда статей, иногда приходится нырять в многотомный труд (29 шт.) Сергея Соловьева, который в XIX веке произвел известный фурор и обескуражил русское общество. Этот «рЭволюционер от науки» аргументировано стал громить «официальную версию» развития Государства Российского г-на Карамзина, к которому, действительно, претензий уже тогда уйма накопилось, вплоть до уличения в откровенной лжи. Но не суть… Прочитал очень глубокую мысль, хоть в эпиграф ставь к нынешнему материалу:

«Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы. Здесь впервые в Северо-Восточной Европе христианство столкнулось с бусурманством. Это столкновение было необходимо, как скоро новая Русь основалась в области Верхней Волги, как скоро славянская колонизация нашла себе путь вниз по этой реке; первые князья новой, Северо-Восточной Руси — Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод III, Юрий II — ведут войны с болгарами и доводят границы своих владений до устья Оки в Волгу, где закрепляют их Нижним Новгородом». Колонизация русских шла не на пустые земли.

Конечно, не на пустые. Земли были очень даже густонаселенны, богаты, независимы …и очень кусачи. Для вятичей XI век — это время полной независимости, с известными оговорками. И Вятическая Земля среди всех других на Древней Руси находилась на особом положении. Служила примером для простого свободного люда. И была бельмом на княжеском глазу. В Чернигове, Смоленске, Новгороде, Ростове, Суздале, Муроме, Рязани — активно пробивала себе «холопскую дорожку» новая государственная власть. Цвели пышным цветом прелести феодальных отношений. У вятичей же сохранилось свое внутреннее управление: во главе племени стоял выборный вождь, которому подчинялись многочисленные старейшины родов. Появилось в конце этого периода и наследственное правление, жаль мало подтвержденное прямыми источниками. Но вполне обоснованное косвенными данными из русских летописей, отрывочными заметками от арабов, археологией.

Изначально подмять под себя Вятичей попытался Святослав и сын его Владимир Ясно Солнышко. В 1066 году гордые и непокорные вятичи опять привлекают внимание агрессора-Киева. Во главе племенного Союза встают некий Ходота с сыном, известные в своем крае приверженцы языческой религии. Лаврентьевская летопись под 1096 годом сообщает: «...а в вятичи ходихо по две зимы на Ходоту и на сына его...». Очень интересная оговорка, наводит на мысли.

Если летопись, которая категорически не «замечает» события на Вятической Земле, посчитала нужным упомянуть сына Ходоты, то он явно занимал какое-то особое положение. Не исключено, власть у вятичей была уже наследственной. А сын Ходоты являлся Наследником. Хотя возможно — был военным предводителем Союза племен, что частенько практиковалось в родоплеменном обществе.

Заслал своих лазутчиков в вятические поселения, занял ключевые торговые городища по границам, завез туда всякого припаса. Когда ударили сильные морозы, Ходота вынужден был вернуть свое войско отогреваться по избам. Тогда и стартовала карательная экспедиция. Бла-бла-бла…, погоня за Ходотой, нашли его на лесной заимке, «сеча люта и упорна бысть», воеводы киевские перехватали всю племенную верхушку вятичей, казнили на глазах у поселян «лютой казнью». И именно тогда Земля Вятичей окончательно вошла в состав Древнерусского государства. Тьфу и три раза «щас». Вошла, проверяйте.

Во время правления Ярослава Мудрого (1019-1054) вятичи в летописях совсем не упоминаются, будто между Черниговом и Суздалем «черная дыра». Там нет никакой земли, событий никаких не происходит. Что очень странно, ведь по русским летописям, — в Киеве и на Руси все бьет ключом и бурлит политической жизнью. Но земли Вятичей не имеют никакого отношения к этому празднику жизни. Скажу больше — в летописном списке племен того времени Вятичи тоже не упоминаются. Это их так Мономах проредил? Или напугал, что остатки племен слились с мещерским дремучим ландшафтом?

Но после смерти Ярослава в 1054 году положение на Руси катится к безоговорочному бардаку. Между князьями начинаются кровавые междоусобицы, «единое вроде» государство мигом распадается на множество больших и малых уделов-удельчиков. Понятно, что тут не до Вятичей. А платить им (если и платили) — просто некому. Киев далеко и не граничит уже с вятической землей. Другим Рюриковичам еще нужно это право (с оружием в руках) обосновать. Жуть какому непонятливому и хитрому народу. Как уж Вятичи умели «прикинуться Ванькой малахольным».

Свидетельств полной независимости вятичей во второй половине XI века немало: персидские, булгарские и арабские источники, археология, политические события региона и т.д. Но самое важное доказательство — полный молчок русских летописей. Как вишенка на торте — отсутствие свободного пути из Киева. В Ростов и Суздаль. Рюриковичи кружили вокруг Земли Вятичей, не рискуя использовать «прямоезжие дорожки»: сначала приходилось двигаться вверх по Днепру, а потом вниз по Волге, обходя Вятические земли. Сам Владимир Мономах в своем «Поучении» детям говорит о поездке из Приднепровья в Ростов «сквозе Вятиче», как о неординарном предприятии.

Что мешало киевским и прочим князькам подчинить Вятичей? Так великая их воинская сила была? … Нет, вятичи были многолюдны. Но довольно мирны, что удивительно для тех времен. Войска собрать большого не могли без огромного «форс-мажора». Слишком уж велики расстояния между главными Родами (от Дона до Москвы), недружелюбны и непредсказуемы «русы» вокруг, много городищ и селений, требующих постоянных гарнизонов. Вятичи чурались любых военных авантюр, что проворачивали их соседи-славяне. Всегда настаивали: «Оставьте нас в покое!». Кто так может себя вести? Только заинтересованные в спокойной торговле люди. Коим любые потрясения — прямой убыток. Вот отсюда и будем копать.

Не случайно статья началась глубокой и точной мыслью Сергея Соловьева. Что побуждает отлипнуть от осиного гнезда Руси с ее выдуманным Рюриковым последом. И обратить свой взор на Восток, в сторону Итиля-Волги. Где процветали два больших торговых государства — Хазарский Каганат и Волжская Булгария. История взаимоотношений Вятичей и этих мусульманских держав кажется мне «ключом» в понимании их чрезвычайно долгой независимости. И удивительному иммунитету к экспансии жадных Рюриковичей.

Известно, что Вятичи якобы платили хазарам дань: отдавали по «беле и кунице с дыма» в VIII веке. Потом по «шеляге от рала» к X веку. Приношу свои извинения за неточность в предыдущих материалах, где назвал «щелягу» — золотой монетой. Спасибо внимательным посетителям канала, что отправили вашего покорного слугу изучать матчасть. Порывшись в рекомендованной литературе, с полной уверенностью заявляю: платили Вятичи (если платили) по серебряной монетке с рала (плуга-сохи). Арабским дирхемом, поскольку хазары своей деньги не штамповали, лень было. Дань еще более смехотворная, чем «по белке с домовладения». Смеемся вместе:

«Торг на Киевском рынке в Х веке: 1 арабский серебряный дирхем (щеляга) весит 3 грамма чистого металла. Рабыня стоит — 300 дирхемов. Стеклянная византийская бусина — 1 дирхем. Шкурка «северной» куницы — 2,5 дирхема. Лошадь для сельхозработ — 50 дирхемов. Овца — 5 дирхемов. Нож — 1 дирхем. Меч — 42 дирхема. В Европах серебра было больше, поэтому цены падали фантастически: в Праге того же периода за 1 дирхем можно было купить: 25 кур, 75 дневных рационов (мер) для человека, 100 суточных рационов ячменя для одной лошади.

«Гумилёвщина» и здравые смыслы. Дядя (мной горячо любимый) Лёва Гумилев представил отношения Хазарии и Киева так: в 940 году происходит война между Киевской Русью и Каганатом. Хазары громят «русов», разоряют что только можно, подчиняют своей воле князя Игоря. Отныне славяне и «русь» ведут безнадежные войны во славу Хазарии, гибнут десятками тысяч, полностью ослабляя военный потенциал Руси. Концепция привязана к «Кембриджскому документу», якобы хазаро-еврейской переписке. Отсутствие в русском летописании прямых свидетельств этих событий Гумилев объясняет «заговором летописца» против исторической истины… Не будем углубляться, и это не суть.

Версия Гумилева абсолютно деструктивна, хоть и красиво обернута в логические смыслы. Правда, без археологии, что отправляет ее в раздел «басни». Степень экономического «угнетения славянских данников каганата», что-то очень преувеличена. Буду краток и лаконичен:

- Факт проживания вятической (или поли-славянской) колонии на территории хазарской столицы Итиля подтверждается многочисленными арабскими источниками. Есть свидетельства, что на территории Каганата славяне ходили (даже!) вооруженными, участвовали в сражениях на стороне хазар. (Ибн-А’Сама ал-Куфи, ал-Мас’уди). Тема темная, на этом факте не риску настаивать.

- Вассальные обязательства перед Хазарским Каганатом булгар и буртасов не вызывает сомнений. Но вот относительно Вятичей — утверждение очень спорно. Со стороны это выглядит как военный союз. Возникает после арабского вторжения, когда вятичи явно или опосредованно прояснили «неразумным хазарам» Старого Каганата, сколь опасно с ними связываться. Лучше дружить. «Непроходимые вятические леса» отметем, как неуклюжую шутку. География их расселения редко «заглублялась» в непролазные дебри. Этот фактор любили использовать «неудачники-завоеватели» (Рюриковичи) как объяснение своих военных неудач. Как Наполеон и Гитлер — трескучего «деда Мороза».

- Русский Летописец, характеризует Вятичей как полудиких лесных обитателей со «звериными» обычаями. Ага, а как быть с их уникальным погребальным обрядом, когда урны с прахом ставились на «столпы» при дорогах? Это же сами летописи живописуют, не моя придумка. Значит… И дороги были. И куда-то они вели. И «столпы» стояли обихоженные. И порядок был железный, раз их никто тронуть не смел… «Дикие»? Ну-ну…

- Вятичи обладали весьма широкой автономией. Правом селиться в хазарских городах, быть при оружии, вести самостоятельную военную политику. Степняки с Волги входили в их дружины, это очевидно. Как и наоборот. Эти отношения заложили уникальную для Степи тактику, потом полностью перенятую Киевом и последующей Русью. Хождение в походы «судовыми ратями» под прикрытием конницы, следующей берегами.

- Смотрим на виды вооружения вятичей: сабли, чеканы, шлемы конической формы. Это заимствования из Восточных Степей. Поясные приборы салтово-маяцкого типа, конская упряжь хазарского производства — это почти обязательный атрибут погребального инвентаря дружинных курганов. Плюс гарнитуры ремней. Да и сами воинские погребения вятичей — заимствование хазарских традиций в обряде.

- По части «дани». Согласно Летописи (что вятичей и хазар люто ненавидит), Каганат добился выплат путем «…доискахом оружием…». Ага… Однако смех вызывает ее размер (см. выше) и неизбежные ехидные вопросы о форме сбора. Предположим три общепринятых для Руси варианта:

2) сбор дани и передачу ее хазарам от лица «местной власти» как «выход»;

3) сбор дани отдельными Родами, передачу ее во время сезонных торговых операций.

Вариант с «баскаками» отметаем сразу. Судя по тому, как Вятичи трепетно относились к вмешательству в свои внутренние дела — этих «сборщиков» вырезали бы под корень в ходе неизбежных бытовых, межэтнических, межконфессиональных недоразумений и конфликтов (З/Орду любого издания припоминайте). Крупные же хазарские «карательные экспедиции» неизбежно оставили бы след в археологии. Чего нет в помине. Эпизод с «каменной бабой» и городом «Карачев» оставим за бортом, там спорят до сих пор. Что за «хазарский форпост» образовался в глубине земель Вятичей. Побеждает здравый смысл, хвала Тэнгри. Как-нибудь наведаемся в тот вопрос позже…

Версия о сборе дани местными «князьками» вполне допустима. Но вот закавыка… Такое «полюдье» неизбежно приводит к централизации (и появлению) княжеской власти, коррупции и усилении феодальных позиций, что произошло повсеместно на Руси. Но в землях Вятичей такого не было от слова «совсем», пока туда не протянул свои лапки Юрка Долгорукий с потомками. Так что, тоже машем ручкой версии…

Третий вариант — выплата дани в «комплекте» с торговыми пошлинами… Вполне. Практиковалось на Балтике и некоторых странах Востока. Тогда нужно разобраться в самой хазаро-славянской торговле. Вятичи были частыми гостями на волжских рынках, это неоспоримый факт археологии и арабских свидетельств. Их земля была богата конкурентным и уникальным для Востока товаром: хлеб, меха, воск, ремесленные изделия и дорогущие женские украшения. Огромное количество кладов, набитых арабскими дирхемами — сами не появляются. И говорят о немалом барыше вятической верхушки.

Вызывает ехидные вопросы участие Вятичей в сражении 1088 года, когда наследница Каганата — Волжская Булгария знатно накостыляла «объединенной Руси» и взяла Муром. Положив начало затяжным войнам с Долгоруким и прочими северо-восточными княжествами. Но тогда попытки владимиро-суздальских князьков монополизировать торговлю на Волге и Оке — были успешно отбиты. В землях Вятичей, на минуточку. Булгары защищали именно их «перевалочные хабы» для торговли с Новгородом и собой.

Но мы отвлеклись… Наличие обширных торговых связей между вятичами и хазарами — факт доказанный. Каганат не использовал методы «выколачивания» дани. И что совсем удивительно — не охотился за «славянскими рабами» в землях Вятичей. Память хорошая была, от арабского вторжения досталась, когда бывшие «рабские народы» бубну выколотили… Торговую же дань получать при такой «торговой ассимиляции друг в друга» попросту невозможно. Правильно рассчитать ее размер, тем более доставить из отдаленных земель… Не имея иногда «пропуска» в земли Хазарии. Неразбериха, сплошное «уклонение» и неизбежные конфликты возникнут. А тронь Вятичей на торгу в Итиле… А что они с твоими купцами сотворят в своих землях? Новгород и Киев с этим «рэкетом» постоянно сталкивались промеж себя, крови потом проливалось… немеряно. Короче, тоже дохлый вариант.

Крушение Хазарской державы (к которому скоро обратимся) имело для вятичей положительные и отрицательные аспекты. Русские владения продвинулись на восток, город Тмутаракань стал столицей нового княжества. Доходы от торговли с Причерноморьем пошли прямиком к самим вятичам, минуя погромленных хазар. С другой стороны, они лишились крепкого союзника, что только фактом своего присутствия в регионе — окорачивал амбиции Рюриковичей. И служил щитом от полудиких кочевых племен, не забываем. Южные степи тогда заполонили печенеги. Жили грабежом, мешали торговле. Потом на их место пришли половцы. Пока обустроились-втянулись… тоже немало поураганили.

Ответ на поверхности: у Каганата не было политических и территориальных притязаний к Вятичам. Совсем. Торгашей из Итиля вполне устраивала экономическая зависимость, они запирали выходы к рынкам Востока и Северо-Запада. А вот Киев стремился своих «данников» сделать частью административной системы Руси, навязать свои законы. И что наиболее чувствительно — византийскую веру. Такая перспектива не радовала Вятичей, привыкших к самостоятельности. Выход был найден быстро — в союзе с Волжкой Булгарией. С надежным торговым партнером (и военным) вятичи отсрочили своё «вхождение в Русь», еще немало потрепав нервы Рюриковичам. Но об этом — в других материалах…

-ö-ö-

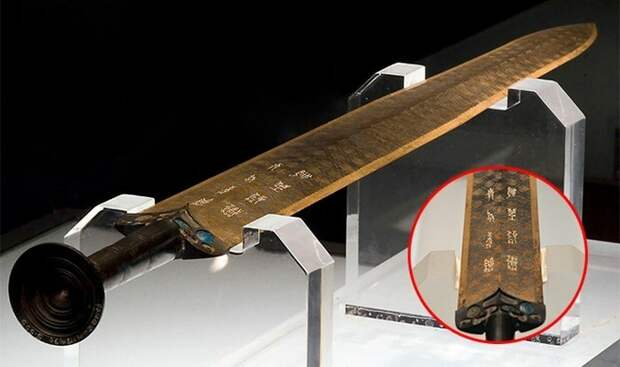

Царский Меч древних китайских оружейников. Технологию не могут повторить по сей день… (это не шутка)

Сегодня продолжаем цикл «Легендарные боевые Железяки» и будем восхищаться бронзовым Мечом Гоуцзянь-Вана возрастом 2,5 тысячи лет. Что был найден в его царской гробнице... И будем чесать думалки, какими (даже в принципе) технологиями пользовались древние мастера, чтобы обрести такую власть над металлами…

Находка. В сентябре 1965 года, проводя археологические исследования в зоне строительства гидротехнических сооружений близ Цзинчжоу (провинция Хубэй), китайские ученые наткнулись на пять десятков древних захоронений. Датировали могильники споро — они относились к периоду «Весны и Осени» (722-476 гг. до н. э.) и эпохе «Сражающихся царств» (475-221 гг. до н. э.). Раскопки этих погребений велись полтора года, улов археологов вышел чрезвычайно богатый. Было найдено более 2000 различных бесценных для науки предметов. Но главное открытие было сделано в один из декабрьских дней 1965 года.

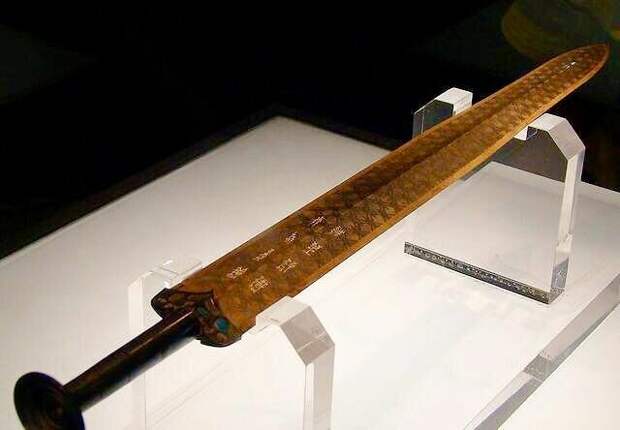

Разгребая пласты отложений грунтовых вод — археологи наткнулись на погребение эпохи «Сражающихся царств». Место оказалось акрополем столицы древнего государства Чу. Был обнаружен человеческий скелет, подле которого лежал длинный черный лаковый футляр. Он был настолько тщательно сделан, что оказался полностью воздухо- и водонепроницаемым. И когда один из исследователей извлек из футляра необычайно красивый и блестящий бронзовый меч, все присутствующие замерли. Ведь могилке насчитывалось (даже на глазок) более двух тысяч с половиной лет!

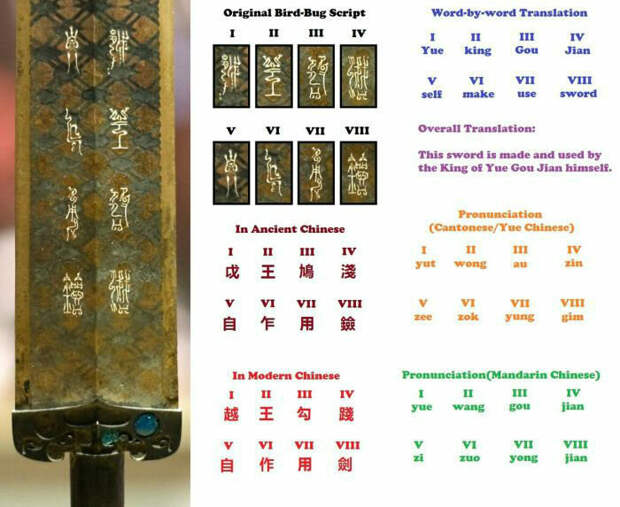

На одной стороне лезвия в две колонки шла иероглифическая надпись, состоящая из восьми знаков. Это был очень древний трудночитаемый вариант письма, но китайские ученые смогли его разобрать. Надпись гласила: «Царь Юэ… сделал этот меч для (своего) личного пользования». Еще два плохо разбираемых знака называли, очевидно, — какого именно царя. Но искать пришлось в других источниках.

Хозяин Меча. История сложная и мутная, поскольку уносит на даже не в глубь веков, а в омут тысячелетий. Данных о том периоде катастрофически мало. Плюс «государственная конспирология» китайцев не подпускает к памятникам своей глубокой старины никаких других ученых, чей разрез глаз шире общепринятого в Пекине. Поэтому приходится доверять тому, что ссыпано с «поднебесного научного стола». Итак…

В истории царства Юэ, начиная с его создания в 510 году до н. э — и до его завоевания царством Чу в 334 году до н. э., — известно о девяти правителях. Среди китайских ученых закипели споры по поводу точного указания личности владельца Меча. После окрика из Пекина: «Хорош позорить отечественную науку!», партийные археологи ткнули наугад (так считают их корейские и японские коллеги) пальцем в список. И назначили скелет в могильнике с Мечом — царем Гоуцзянем (Гоуцзянь-ван). Что правил государством Юэ в самом конце периода «Весны и Осени». Долгое время враждовал с правителем соседнего царства У. Сперва был самым катастрофическим образом бит, но спустя десять лет сумел взять реванш. Царство У было разгромлено наголову.

Пиар-ход и пропаганда. Известие о том, что найденный меч принадлежал самому (!) Гоуцзяню, стало в Китае настоящей сенсацией. Что и вызывает подозрения всего научного мира. Ведь этот персонаж древней истории необыкновенно популярен в народе. Как символ стойкости перед лицом любых испытаний, образ решительности и твердости характера. Так же он — наиболее цитируемый Царь «Периода Весны и Осени». Не счесть сколько легенд и преданий, песен и поэм сложено о Гоуцзяне. При этом он окружен сплошными загадками. На страницах летописей ни разу не выступает с речью. Хотя это каноническая практика китайского летописного искусства: постить километровые речуги своих царей и императоров. Кроме того, удивляют описания внешности Гоуцзянь-Вана — в них он предстает «как варвар», покрывая своё тело татуировками и коротко обрезая волосы.

Гоуцзяню выпало править в очень сложное время на стыке Периода «Весен и Осеней». С Периодом Сражающихся Царств. На тот момент он являлся одним из «пяти гегемонов». Остальными четырьмя были правители государств Ци, Цзинь, Чу и У. Само собой, «пять гегемонов» непрерывно воевали друг с другом, стремясь покорить соседей. Главным и принципиальным врагом для Юэ было государство У. Как вы догадываетесь, в официальной «имперской» историографии ему была уготована почетная должность «собирателя земель русских …тю, китайских». Но очень всё похоже.

Волшебная Железяка. Длина меча составляет 55,6 см, плюс 10-сантиметровую рукоятку; ширина лезвия — около 5 см. Каждая сторона клинка покрыта рядами темных ромбов и украшена бирюзой, ближе к рукояти выбита надпись из восьми знаков, удостоверяющая «принадлежность меча царю Гоуцзяню». Эфес перевит шелком, навершие — составлено из 11 концентрических колец-кругов.

Деревянный футляр, в котором хранился клинок, оказался не меньшим шедевром — чем сам Меч. Крышка была подогнана столь плотно, что создала внутри абсолютно герметичную среду. Внутрь не смогли проникнуть ни воздух, ни вода. Но это были только цветочки. Когда меч попал в цепкие лапки металлургов и сопроматчиков всяких, у них спектроскопы вспотели аж. А научный мир завис в нирваническом состоянии «гаки» (голодного духа). Главный секрет крылся в химическом составе сплава, из которого выкован меч Гоуцзяня.

Было установлено, что меч изготовлен из бронзового сплава: состоящего из меди, олова, примесей алюминия, железа, никеля и серы. Пропорция металлов в разных частях клинка меняется. Если тело лезвия главным образом состоит из меди, то ближе к краям содержание олова повышается, что придает режущей кромке повышенную твердость. При изготовлении Волшебной Железяки металл был подвергнут сульфурации (насыщению серой). Орнамент на лезвии — это результат тонкой химической обработки (травления).

И было почему. Артефакт в рамках культурного обмена был передан Сингапуру для грандиозной выставки 1994 года. Что там с ним делали-творили, загадка великая. Но Волшебную Железяку вернули с трещиной клинка в 7мм. С тех пор Китай запретил всем ученым, кроме доморощенных, — даже приближаться к Мечу. А в 2013 году официально внёс Его в Список «культурных реликвий, запрещённых к экспонированию за границей». Так что, не узнаем мы пока — способна ли наша современная наука повторить «металлургический трюк» Великих Мастеров древнего Китая. Запасаемся поп-корном и ждем, когда же орешек разгрызут эти жлобы из Поднебесной…

Свежие комментарии