Олег Капцов

Морские звёзды второй величины

Нидерланды никогда не отказывались от военного флота и продолжают «держать планку» на достаточно высоком уровне.

Они не имели гигантских оборонных бюджетов, а их основными проектами являлись корабли 2-го ранга. Однако неожиданно для всех их скромные фрегаты превзошли по боевым возможностям крейсеры и эсминцы ведущих морских держав.

Корабли всегда строились малыми сериями по 2—4 единицы, но практическая ценность у них огромна. Как для самих Нидерландов и их союзников, так и для всей отрасли военного кораблестроения в целом. Голландские проекты демонстрируют эталонную эффективность для морского оружия.

У эффективности есть имя: HNLMS Tromp.

«Тромп» (не Трамп!) — в память о династии голландских адмиралов XVII века. Последние три поколения кораблей, носивших это имя, получились на редкость толковыми конструкциями.

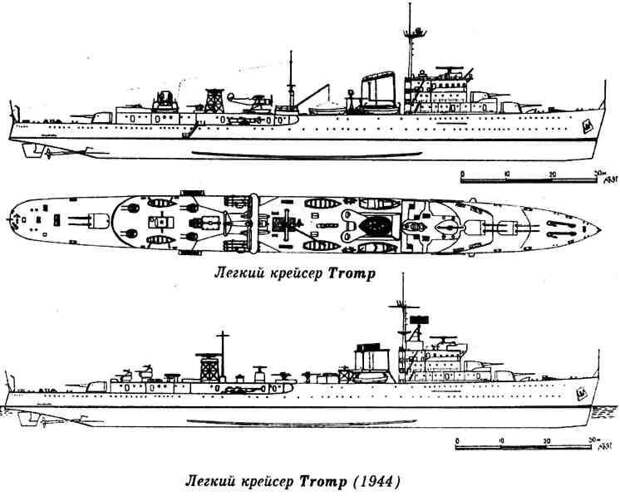

Легкие крейсера типа «Тромп» (1937)

Угроза захвата Голландской Ост-Индии (Индонезии) стала определяющим фактором в развитии ВМС Нидерландов в 1930-е годы. В грядущем противостоянии с Японией особые надежды возлагались на совместные действия с британским флотом (впоследствии ABDA, American-British-Dutch-Australian Command).

Голландцы хорошо понимали, что являются слабым звеном. Их первый линейный крейсер (развитие немецкого «Шарнхорста») мог вступить в строй не ранее 1944 года. Основу флота составляли легкие силы.

В сложившейся ситуации командование посчитало разумным возложить на себя часть обязанностей по нейтрализации японских эсминцев. Посильная помощь для союзников, в рамках имевшихся возможностей.

Так родился проект «Аргонавт 600», ставший военным кораблем типа «Тромп».

Он не поддается точной классификации. Слишком крупный и недостаточно быстрый для лидера эсминцев. Но еще слишком маленький, чтобы соответствовать стандартам для крейсера эпохи ВМВ.

Контр-миноносец? «Колониальный» корабль? Рейдер? Канонерка? Нет!

Автор подробной русскоязычной статьи про «Тромп» иронично назвал его «Пигмеем класса крейсеров». Большинство источников все же считают «Тромп» легким крейсером и дают ему оптимистичные оценки. «Напороться» на такого противника в лабиринте Зондских островов не предвещало ничего хорошего для соединения японских эсминцев.

Комбинированное торпедно-артиллерийское вооружение с главным калибром 150 мм. Три башни ГК (3х2), внутренняя цитадель, противоосколочное бронирование, гидролокатор ASDIC, противолодочные бомбометы, зенитки, гидросамолет-разведчик. Скорость — 32 узла.

При полном водоизмещении 4800 тонн — всего на 15% большем, чем у лидера «Ташкент».

Конечно, лидеры бывали разными. Для объективности стоит заметить, что «Ташкент» был крупнейшим, просто выдающимся представителем своего класса. Большинство лидеров и крупных эсминцев того времени отставали по водоизмещению от «Ташкента» в 1,5-2 раза.

Голландский корабль получился еще больше. Но до крейсеров также не дорос.

Тем не менее, размеры «Тромпа» уже позволяли реализовать многие преимущества столь сурового калибра. Полностью закрытые 70-тонные башни ГК с углами возвышения стволов 60°, две из которых — в носу, по линейно-возвышенной схеме. Полноценный дальномерный пост с базой 6 метров. И протяженный полубак, обеспечивший высоту надводного борта от 6 до 7 метров на половине длины корпуса. Борт «Тромпа» был выше, чем у линкора «Айова»!

При взгляде со стороны «пигмей» казался гораздо крупнее, чем он был на самом деле.

В этом смысле «Тромп» имел сходство с современными кораблями, которые при относительно малых значениях водоизмещения имеют борта выдающейся высоты.

Из-за общей «легковесности» своих конструкций (выдающей родство с эсминцами) 4800-тонному «Тромпу» был гарантирован высокий борт. А вот развитых надстроек крейсер не получил из-за наличия 450 тонн брони. Те резервы массы, которую современные корабли аналогичных размеров тратят на надстройки-небоскребы, у легкого крейсера «ушли» внутрь корпуса.

Оценки его бронирования начинаются с «пояса» — обшивки, имевшей на протяжении 2/3 корпуса толщину 16 мм. На самом деле некоторые эсминцы, например, американский «Флетчер», могли похвастаться схожим противопульным бронированием (от осколков и пуль авиационных пулеметов). Обшивка и палубный настил «Флетчера» достигали толщины 0,5 дюйма (12,7 мм). Даже на советских «семерках», часто критикуемых за хрупкость корпусов, толщина ширстрека составляла 10 мм. (Ширстрек — полоса обшивки, в верхней части борта, где напряжения от изгибающих нагрузок достигают наибольших значений.)

Но создатели «Тромпа» пошли еще дальше.

Настоящий панцирь был скрыт внутри от любопытных взглядов. Расположенные вдоль борта «внешние» отсеки отделялись от «внутренних» отсеков с важными механизмами продольной переборкой толщиной 20-30 мм, также игравшей роль переборки ПТЗ. И таким же образом — с противоположного борта. Сверху обе переборки соединялись палубой из крупповской брони толщиной 25 мм.

С целью усиления защиты подводной части корабль на протяжении 57% его длины имел двойное дно.

Разумеется, конструкторы уделили внимание и защите оружия — башни ГК и барбеты получили стенки толщиной от 15 до 25 мм.

Конечно, такое разнесенное бронирование не могло защитить голландский крейсер даже от 5’’ снарядов. Но это не означало, что 450 тонн были потрачены впустую. Расчет конструкторов строился на локализации повреждений и обеспечении защиты от осколков.

Ни один из ближайших по размерам и назначению кораблей (контрминоносцы французской и итальянской постройки) не имел конструктивной защиты вообще. А понятия «цитадель», «траверзы», «горизонтальная защита», ПТЗ встречались только у кораблей классом не ниже чем крейсер.

«Тромп»: воистину уникальный «пигмей»

Лучший корабль 2-3 ранга? По моему мнению, «Тромп» заслуживает более осторожной оценки. Как ни была мощна его артиллерия, в бою в заливе Баданг крейсер не смог потопить ни одного из противников (эсминцы «Асасио» и «Оясио»), получив в ответ 11 попаданий. Впрочем, один эпизод — не показатель. В 1942 году союзники несли тяжелые потери, вне зависимости от качества кораблей и оружия.

Или упомянутый гидросамолет — не найдено ни одного изображения «Тромпа» с самолетом на борту. Скорее всего, крейсер нес авиационное вооружение только в теории.

Понятно, что для флотов ведущих морских держав такие «пигмеи» интереса представлять не могли.

Чтобы понять, почему «Тромп» — удачный проект, нужно взглянуть на ситуацию иначе.

Голландцы нашли способ при недостатке средств и технологий усилить флот чем-то более серьезным, чем лидер эсминцев. И эта практика могла пригодиться для ВМС многих государств. К сожалению, командование слабых флотов зачастую страдало от комплекса неполноценности. Им был важен внешний блеск и экстремальная скорость — как доказательство своего высокого значения.

«Тромп» образца 1937 года — пожалуй, не самый убедительный пример голландского мастерства. В его эпоху слишком многое зависело от размеров самого корабля. Но появление микроэлектроники и управляемого ракетного оружия полностью «развязало» руки голландским конструкторам.

Фрегаты УРО типа «Тромп» (1973)

Серия из двух кораблей, строившихся как флагманы ВМС Нидерландов. Погодите смеяться!

При полном водоизмещении 4300 тонн голландский фрегат нес половину вооружения атомного крейсера «Калифорния». И кое-что еще…

Сравнение с атомным крейсером не случайно. Ведь сравнение «Тромпа» с «одноклассниками» из 1970-х годов будет выглядеть несуразным.

Фрегат типа «Оливер Перри» (4200 тонн) сразу же проиграет по всем статьям. У него такая же «однорукая» ПУ Mk.13 с боекомплектом 40 ракет… но сколько каналов управления огнем? Всего один. А какой обзорный радар? Стыдно говорить.

Под огромным белым колпаком «Тромпа» притаился мощный трехкоординатный радар SPS-01, изначально созданный для работы в составе британского ЗРК «Си Дарт».

Кроме того, «Тромп» был оснащен дополнительным ЗРК малой дальности. Защиту на носовых углах обеспечивал контейнерный «Си Сперроу».

Вот другой пример. Британский эсминец типа 42, известный как «Шеффилд». Имея сходный по назначению двухканальный ЗРК средней/большой дальности, эсминец однозначно уступал «Тромпу» из-за отсутствия ЗРК ближней зоны, слабой артиллерии и отсутствия противокорабельных ракет.

Как это ни парадоксально, в качестве ближайшего по возможностям аналога «Тромпа» в 1970-е годы может рассматриваться только крейсер «Калифорния». Где в качестве основного вооружения также применялся комплекс ПВО «Тартар/Стандарт».

При этом маленький «голландец» оказался достаточно «зубаст», чтобы выглядеть достойно на фоне такого высокорангового соперника. И даже в чем-то превосходить! К примеру, «Калифорния» не имела вертолетного ангара.

Самый неказистый, но самый боеспособный корабль НАТО в европейских водах

Наверное, голландцы знали волшебное слово. Если же оценивать ситуацию логически, то несоразмерные возможности «Тромпов» имеют свое объяснение.

ВМС США привыкли рассматривать любые корабли, даже крейсеры и эсминцы, в контексте серийного производства. Массовое изделие, «коммодити», расходный материал.

В составе компактных европейских флотов каждый корабль был на особом счету и имел эксклюзивный статус. И отношение к нему было соответствующим.

Нидерланды как один из самых развитых и обеспеченных членов НАТО могли позволить себе больше, чем остальные. Они самостоятельно создавали или закупали лучшее вооружение, превращая свои корабли 2-го ранга в настоящие «звезды смерти».

Командный фрегат «Тромп» (2001)

Морской сплав «Иджиса», «Пэтриота», C-400, «Тора», «Панциря С-1» и РЛС «Воронеж». Размеры 6000-тонного корабля позволяют ставить на него любые существующие средства ПВО/ПРО.

Радары с активными антеннами любых выбранных диапазонов и десятки пусковых установок с ракетами, без задержек на развёртывание. Оружие корабля — в немедленной готовности! На фоне ровной морской поверхности, от горизонта — до горизонта, где авиации и средствам воздушного нападения негде укрыться за складками местности.

Голландцы извлекли максимальную пользу из этих возможностей. В мире существует всего четыре типа кораблей, способных сравниться с голландским фрегатом по потенциалу ПВО/ПРО.

Нынешний «Тромп» — представитель серии командных фрегатов «Семь провинций». Командный — потому что способен первым увидеть воздушную цель и обеспечить целеуказание другим кораблям, распределив их действия при отражении атаки.

Ко всему, в отличие от предшественников, он весьма красив.

Подробная статья об этих фрегатах: «Летучий голландец», задающий стандарты для эсминца «Лидер».

С нынешним «Тромпом» соревноваться уже поздно, в следующем году ему будет 20 лет. На подходе — новое поколение фрегатов (эсминцев) для ВМС Нидерландов. Нужно смотреть и делать выводы.

Магическое слово «Тромп» помогает находить правильные и эффективные решения среди бесчисленного множества проектов в области военного кораблестроения.

Немецкий эсминец «Нарвик»: в бою со здравым смыслом

В продолжение цикла о самых бесполезных кораблях.

Высокие характеристики немецкой техники позволяют закрыть глаза на многие её недостатки. На многие, кроме одного.

Каким образом были достигнуты те «высокие характеристики»? Ответ вряд ли понравится даже самым убежденным сторонникам немецкой инженерной мысли. Прирост выбранных характеристик у немцев всегда достигался либо ценой критического ухудшения остальных ТТХ, либо содержал какие-то скрытые «нюансы». Разумеется, эти ограничения становятся известны в самый последний момент.

Особенно это проявилось в годы войны. Волюнтаризм командования и странные решения разработчиков стоили больших проблем вермахту и кригсмарине.

Как надо не уважать своих моряков, чтобы принять на вооружение эсминцы типа «Нарвик»?

«Во мне бушует мощь огня!» Действительно, «церштореры» типа 1936А превосходили по артиллерийской мощи все известные эсминцы. Но их общая боеспособность вызывала сомнения. Почему?

Для эсминцев постройки 1930-1940 гг. оптимальным считался калибр пять дюймов. На практике встречался разброс ±0,3 дюйма, а под схожими значениями скрывались самые разные системы. Например, британские 120-мм (4,7”) морские пушки, известные своей массовостью, простотой и компактностью. Масса одноорудийной установки — в пределах 9 тонн, двухорудийной — 23 тонны.

У американцев — короткоствольные 127-мм орудия Mk.12. Их относительно легкий снаряд (25 кг) и посредственная баллистика компенсировались «шустрыми» приводами наведения и неожиданно высокой скорострельностью. Масса одноорудийной установки на эсминцах — 14 тонн, двухорудийной — от 34 до 43 тонн. Большие показатели массы — следствие наличия мощных приводов и обеспечения автоматизированной перезарядки при углах возвышения стволов более 80°.

Самыми мощными среди морских «пятидюймовок» считались советские пушки калибра 130 мм, чьи снаряды (33 кг) выделялись своим могуществом. У Советского Союза было не так много кораблей, и помощи эсминцам ждать было неоткуда. Требовалось мощное орудие с хорошей баллистикой. Масса одноорудийной установки Б-13 — 12,8 т.

130-мм двухорудийная башенная установка Б-2ЛМ весила уже 49 тонн, из которых 42 т приходилось на вращавшуюся часть. Рост массы — прямое следствие автоматизации процесса перезарядки. Столь массивные артсистемы не нашли применения на эсминцах военных лет; их успел получить только лидер «Ташкент».

Когда дело дошло до немцев, то их ответом стал эсминец «Нарвик» с «крейсерским» главным калибром.

Само название пушек 15 cm Torpedobootkannone С/36 звучало феерически. Орудие для миноносцев калибра шесть дюймов!

При увеличении калибра со 130 до 150 мм масса снаряда возрастает в 1,5 раза. Однако становится тяжелее и сама артсистема. В первую очередь за счет автоматизации процесса заряжания, необходимого при таком калибре. Перемещать вручную 50-кг боеприпасы даже при отсутствии качки становится проблематично. Возрастают габариты элеваторов и транспортеров. Резко увеличивается масса поворотной платформы, всех приводов и механизмов.

Самая простая по конструкции башня с парой «шестидюймовок» весила 91 тонну.

Речь идет о британских Mark XXI с пушками 6”/50 для легких крейсеров типа «Линдер» и «Аретьюза» (начало 30-х гг.). Башни крейсеров имели символическое противоосколочное бронирование (25 мм), а основная доля их массы приходилось на платформу с установленными на ней орудиями и механизмами подачи боезапаса.

1-орудийные установки калибра 6” также имели внушительный вес. К примеру, 150-мм установка MPL C/28 крейсера «Дойчланд» весила 25 тонн.

На этом месте заканчивается вступление и начинается критика.

Уважаемые господа, пусть вы и не специалисты предприятия «Дойч Шифф-унд-Машиненбау», каково ваше мнение? С какими проблемами должны были столкнуться нацисты при создании эсминца, вооруженного пятью орудиями крейсерского калибра?

При указанном различии в массе 5- и 6-дюймовых артсистем эсминец попросту опрокинется от запредельного «верхнего веса». Разумеется, если речь идет о полноценных 6”.

Но что, если…

Истинный калибр немецких «шестидюймовок» составлял 149,1 мм, а их снаряды весили на 5 кг меньше, чем британские аналоги. Различия невелики, чтобы иметь значение в бою. С другой стороны, они не приводили к существенному снижению массы артсистемы.

Техника не терпела издевательств. Зато можно было отыграться на морячках!

Ручная подача шестидюймовых боеприпасов даже при отсутствии качки, ледяного ветра и хлещущих потоков воды, была делом непростым... Только не для настоящих юберменшей!

Зачем массивные транспортеры и досылатели с электроприводом — пусть немцы подают снаряды руками. Ручищами!

Масса двухорудийной башни с противоосколочной защитой, при отсутствии механизации, сократилась до 60 тонн.

Одноорудийная уложилась в 16 тонн. Конечно, при размещении орудия в щитовой коробчатой установке, открытой всем ветрам, процесс ручной перезарядки 45-кг снарядов занимал чуть дольше, чем значилось в расчетах.

Огневая мощь «Нарвиков» целиком зависела от погодных условий и выносливости заряжающих.

1943 год. Сизую пелену декабрьского шторма разорвали два силуэта: легкие крейсеры «Глазго» и «Энтерпрайз». С задачей — перехватить обнаруженное соединение противника в Бискайском заливе.

В отличие от современного «Глазго», вооруженного двенадцатью 152-мм автоматизированными орудиями, «Энтерпрайз» был устаревшим «скаутом», имевшим всего пять 152-мм пушек, где снаряды подавались вручную. В этом смысле он соответствовал эсминцу «Нарвик». Которых на горизонте оказалось сразу пять в сопровождении шести миноносцев!

17 шестидюймовок против 24 немецких. 22 торпедных аппарата — против 76. Не стоит забывать про поддержку со стороны миноносцев типа «Эльбинг». 1700-тонные корабли не могли вести артиллерийский бой в штормовую погоду, но они активно маневрировали и выставляли дымовые завесы, «отвлекая» на себя часть огня «Глазго» и «Энтерпрайза». В это время на крейсеры вышел в атаку немецкий дальний бомбардировщик...

Казалось бы, все кончено. Одному «Глазго», при невнятной поддержке его напарника, не вытянуть этот бой.

За последующие 3 часа корабль Его Величества «Глазго» перебил всех, кто оказался в зоне поражения его орудий. Немецкие потери составили флагманский эсминец Z-27, два миноносца и 400 чел. их экипажей. В ответ «Нарвикам» удалось добиться единственного попадания в «Глазго». Немцев спасло только бегство в разные стороны — их эскадра оказалась рассеяна по всему побережью Франции.

Похожим результатом завершилась схватка Z-26 с легким крейсером «Тринидад», которую затем продолжил эсминец «Эклипс», вклинившийся под конец боя. Немецкий сверхэсминец потонул, также не сумев причинить своим оружием заметного ущерба противнику.

Еще одним подвигом «Нарвиков» стал бой с траурной процессией в Норвежском море. Тогда нападению подвергся крейсер «Эдинбург» с оторванной кормой, которого вели на буксире британские эсминцы.

За сутки до описываемых событий крейсер получил попадания двух торпед, выпущенных подлодкой U-456. «Эдинбург» лишился управления и практически не мог двигаться собственным ходом. Все, что осталось у корабля, — его боевой флаг «Уайт Энсайн», артиллерийский вычислительный пост и оружие.

Рискнувший приблизиться эсминец «Герман Шёман» был уничтожен вторым по счету залпом. Два оставшихся «Нарвика» (Z-24 и Z-25) поспешно покинули место битвы, испугавшись выстрелов неуправляемого и тонущего «Эдинбурга» и двух его «буксировщиков» — британских эсминцев «Форрестер» и «Форсайт». Каждый из которых уступал «Нарвику» по размерам в 1,5 раза, а по массе залпа — почти вдвое.

По мнению военных экспертов, столь неудовлетворительные результаты имеют простое объяснение.

При любом волнении и прочих равных условиях крейсер всегда был более устойчивой артиллерийской платформой. Он мог стрелять точнее и дальше.

Крейсер превосходил эсминец по высоте надводного борта, что имело значение в эпоху, когда боевые посты располагались на верхней палубе.

Крейсер имел превосходство в средствах управления огнем.

Размеры и водоизмещение легких крейсеров 30-40-х гг. позволяли установить на них полноценные закрытые башни, обеспечив более-менее комфортные условия для работы расчетов. Толщина стенок башни обеспечивала минимальную противоосколочную защиту. А технический уровень 30-х годов позволял забыть про ручную укладку и досылание снарядов такого калибра.

Обо всех недостатках, связанных с размещением тяжелого вооружения на неподходящих по размеру кораблях, немцы знали еще до закладки «Нарвиков». Первым в порядке эксперимента орудия 15 cm TBK C/36 получил эсминец Z8 «Бруно Хайнеман». Результаты оказались негативными, мореходность и остойчивость вызвали нешуточные опасения моряков. «Бруно Хайнеман» поспешно вернули его изначальный состав вооружения из пяти 128 мм орудий.

Видимо, неудачного опыта с Z8 оказалось мало, поэтому немцы заложили целую серию из 15 эсминцев типа 1936А и 1936А(Mob).

И «Нарвики» показали себя во всей красе. Такое количество неудач привело к возвращению к традиционному пятидюймовому калибру (последующий тип 1936B). Но идея «суперэсминца» по-прежнему не оставляла руководство кригсмарине. Там рассматривалось предложение о строительстве «бикалиберной» модификации 1936B с заменой двух носовых 128-мм орудий на одинарную калибра 150 мм. Однако возобладал здравый смысл. Сложность управления огнем двух разных калибров делало такой проект бесперспективным.

Остается добавить, что выбор непропорционального для эсминца калибра начисто лишил артиллерию «Нарвика» универсальности. Вести заградительный зенитный огонь из орудий главного калибра с углами возвышения стволов 30° было практически невозможно.

Но это лишь малая ложка дегтя в бочку дегтя.

Даже максимально облегчив артиллерию, полностью справиться с лишним весом не удалось.

Никакие интенсивные методы не работали, поэтому оставался экстенсивный путь. Увеличение размеров самого корабля.

Говоря об эсминце «Нарвик» нужно понимать, что по европейским меркам это был не совсем эсминец. Его полное водоизмещение превышало 3500 тонн. Для сравнения: полное водоизмещение «сталинской семерки», эсминца пр. 7 «Гневный», составляло 2000 тонн. Полное водоизмещение модернизированного 7-У «Сторожевой» — около 2300 тонн. Примерно такие же значения имели британские эсминцы, к примеру, HMS Zealous (будущий израильский «Эйлат»), — 2500 тонн.

Американские «Флетчеры» строившиеся под размеры Тихого океана, тут не показатель. Но даже они уступали по размерам немецкому «переростку».

«Нарвик» оказался неожиданно крупным, сложным и дорогим для действий в европейских водах. Именно такого проекта не хватало немецкой промышленности, испытывающей вечный недостаток ресурсов.

В среднем на 1000 тонн большее водоизмещение, чем у конкурентов.

Больший на 100 человек экипаж.

Силовая установка мощностью до 75 тыс. л.с., по своим размерам и стоимости вплотную приближающаяся к ГЭУ крейсеров.

Стоит заметить, что из-за перетяжеленной носовой части и связанных с этим специфических мореходных качеств большинство «Нарвиков» даже близко не смогли приблизиться к расчетным значениям 36-37 узлов. Нормальным на практике считался показатель 33 узла. Несколько большую скорость развивали только эсминцы с сокращенным составом вооружения (вместо носовой башни — одна одноорудийная установка с коробчатым щитом).

Что касается качества самой силовой установки, то об этом говорит простой факт. По данным Руководства войной на море (Oberkommando der Marine, OKM) в годы войны каждый четвертый немецкий эсминец стоял у стенки судоремонтного завода с разобранными котлами. Более такого не наблюдалось ни в одном из флотов.

Причина — высоконапорные котлы Вагнера с рабочим давлением 70 атмосфер. Для сравнения: рабочее давление в котлах эсминцев типа «Гневный» составляло 26 атм.

Классический случай для немецких двигателей и силовых установок. Безумный форсаж, высокие удельные показатели ценой беспощадной аварийности.

По расходу топлива и дальности плавания немецкие эсминцы, несмотря на размеры, также уступали большинству своих соперников.

Единственным плюсом силовой установки «Нарвика» была высокая автоматизация: штатная численность вахты состояла из 3 механиков, рабочие посты которых были оборудованы электроприкуривателями. Несомненно, самый полезный элемент на борту военного корабля.

С другой стороны, сбой в работе автоматики приводил к полной потере хода. Немцы не дождались появления электроники, положившись на ненадежные и уязвимые аналоговые приборы управления и контроля.

Несмотря на описанное удобство боевых постов, условия размещения личного состава были ужасными. Скученное размещение в кубриках, трехъярусные гамаки, недостаток жизненного пространства. Это объяснялось отсутствием необходимости длительных выходов в море. Большую часть времени экипажи немецких эсминцев жили на плавбазах или в казармах на берегу.

Несомненно!

«Нарвики» несли самое большое число 20- и 37-мм зенитных автоматов, среди всех эсминцев европейских стран. Впрочем, неудивительно при их размерах.

Другим абсолютным успехом стало качество противопожарной и водоотливной систем, традиционно имевших высокий приоритет на немецких кораблях. Их работу в аварийном режиме обеспечивали четыре резервных дизель-генератора, размещенные в корпусе и надстройке. А шесть основных водооткачивающих насосов имели производительность 540 тонн воды в час!

Даже получив тяжкие увечья и потеряв ход и боеспособность, «Нарвик» продолжал упрямо давать отметку на радарах противника. Приходилось стрелять еще и еще, чтобы «прикончить» подранка.

Впрочем, некоторым из них везло. Например, Z-34, который был серьезно поврежден советскими торпедными катерами. Несмотря на полное разрушение машинного отделения, тот «Нарвик» продержался до подхода соединения «шнелльботов» и с их помощью добрался до Свинемюнде.

В целом опыт создания эсминца с «крейсерской» артиллерией был признан отрицательным самими немцами, которые были вынуждены вернуться к строительству эсминцев с традиционным составом вооружения.

15 из 40 немецких эсминцев, принимавших участие в войне, по сути являлись ограниченно боеспособными кораблями. А заявленное для них превосходство в наступательной мощи осталось незамеченным для противника.

Затронув тему «Нарвиков», нельзя не упомянуть про их теоретических соперников.

Они если не являлись прообразом и первоочередной целью немецких сверхэсминцев, то, во всяком случае, способствовали развитию идеи эсминца с мощной артиллерией.

Речь идет о французских контрминоносцах, в отечественной терминологии — лидерах эсминцев «Вокелен», «Могадор», «Ле Фантаск»...

Самый крупный по размерам — 4000-тонный красавец «Могадор», который был способен развивать 39 узлов на спокойной воде. Вооруженный восемью (!) спаренными орудиями калибра 138 мм, чьи снаряды по массе превышали 40 кг. К чести французов, им удалось добиться комбинированного заряжания, при котором применялся автоматический досылатель снарядов при углах возвышения стволов не более 10°. После чего требовалось вручную подать относительно легкую гильзу с порохом. Масса открытой двухорудийной установки с коробчатым щитом составляла 35 тонн.

Если немцы действительно видели в качестве угрозы и объекта для подражания «Могадор», то это свидетельство «компетенции» руководства кригсмарине. При своем внешнем блеске и великолепии «Могадор» получился бессмысленным проектом, все задачи которого сводились к задачам обычных эсминцев с более традиционными размерами и составом вооружения. При несоизмеримой разнице в стоимости их постройки.

Для своего прямого назначения (ведения разведки при эскадре быстроходных линкоров) «Могадор» был еще более бесполезен, чем для артиллерийского боя. На борту всех крупных кораблей в то время уже присутствовали катапульты с самолетами-разведчиками. Необходимость в быстроходном корабле-разведчике отсутствовала.

В 1930-1940-е гг. ни одна из попыток по созданию особого класса боевых кораблей при водоизмещении 3,5—4 тыс. тонн не имела успеха на практике. Эсминец так и оставался эсминцем.

Для радикального повышения боевых возможностей требовалось добавить еще несколько тысяч тонн водоизмещения, что автоматически переводило проект в класс легких крейсеров. Удачных промежуточных вариантов найдено не было.

Про французские контрминоносцы было уже сказано.

Американские «Гиринги» и «Самнеры» тратили весь запас водоизмещения на зенитки и обеспечение автономности для действий на бескрайнем океане. Ни скоростью, ни значительным усилением артиллерийского вооружения они похвастаться не могли (качественные универсальные орудия, но не более). Собственно, они здесь вообще ни при чем. Это обычные эсминцы Тихоокеанского ТВД.

«Ташкент» при своем «благородном» происхождении и великолепных скоростных качествах оставался недовооружённым для своих размеров.

Но лучше быть недовооружённым, чем так, как получилось у немцев. Все перечисленные корабли превосходили «Нарвик» по совокупности ТТХ и боевых возможностей.

Сокол не клюет брошенных зёрен. Подобно ему самурай обязан делать вид, что сыт, даже если умирает от голода.

Безупречность духа и умеренность во всем — таков путь настоящего воина (бусидо). Потому так легко верится, что презрение к бытовым удобствам было традицией японского флота. Высочайшие боевые характеристики «Могами», «Тонэ» или «Нагато» были куплены за счет «ужасных» условий размещения экипажа.

Только с чего бы?

Миф о плохой обитаемости записан целиком со слов американцев. А их представления о комфорте не отличались скромностью. Янки имели право полагать, что отсутствие круглосуточных буфетов и выбора из трех видов соков — невыносимые лишения для моряков. Но вряд ли данная оценка может считаться объективной для остальных флотов эпохи.

Если оценивать комплексное понятие «обитаемость» в сравнении с кораблями европейских стран, то неожиданно выяснится следующее. Японские корабли были самыми комфортабельными и уютными!

С вашего позволения, приведу выдержку из статьи Владимира Сидоренко, в которой автор проводит логический разбор устоявшихся мифов насчет обитаемости у японцев (в виде цитат, взятых из монографии В. Кофмана).

Великолепная критика!

На американских кораблях стояли машины для мороженого, но забывают добавить, что на японских стояли машины по производству лимонада. Не говоря уже о таких «мелочах» для службы в тропиках, как питьевые фонтанчики и рефрижераторные камеры для хранения продовольствия. К примеру, все тяжелые крейсеры в зависимости от типа оборудовались холодильными камерами объемом от 67 до 96 кубометров — почти сто литров на каждого члена экипажа!

Японские камбузы и рефрижераторы не идут ни в какое сравнение с условиями, в которых питались, например, итальянские моряки. У тех отсутствовал камбуз в его традиционном понимании. А рацион состоял из «макарон, сухого вина и оливкового масла». Трофейный «Чезаре-Новороссийск» поначалу вызвал массу нареканий советских моряков. Корабль, рассчитанный на условия вечного лета, оказался непригоден для службы в холодном черноморском климате. Потребовался значительный объем работ по приведению «Чезаре» к советским стандартам.

В отличие от большинства европейцев, допускавших подобные промахи, японские корабли были приспособлены к любым климатическим зонам — от Берингова моря до экватора. Жилые помещения имели паровое отопление и качественные системы вентиляции. К примеру, тяжелый крейсер «Могами» располагал 70 вентиляционными установками общей мощностью 194 л. с.

Что касается размеров кубриков и трехъярусных коек — это обыденность того времени. Многие зависело от класса самого корабля. Экипаж крейсера обычно размещался в более комфортных условиях, чем экипаж эсминца или подлодки. О том, что такое теснота на крупных кораблях, по-настоящему знали только немцы. Реальный экипаж ТКР типа «Адмирал Хиппер» в полтора раза превышал штатное значение (из-за сотен специалистов и рабочих, следивших, чтобы этот корабль не развалился прямо на ходу).

Вообще, если кто-то считает, что конструкторы могли решить какие-то вопросы вооружения и бронирования за счет ухудшения обитаемости, то он глубоко заблуждается.

Даже если спать в кубриках стоя, то никакого повышения боевых характеристик не случится. Конструкция корабля в значительной мере зависит не от размеров кубриков, а от числа арт. башен, диаграмм углов обстрела орудий и радиусов обметания стволов. Механизмов, несоизмеримых с человеческими размерами!

Вступление неожиданно затянулось, но мы говорили о малоизвестных и неожиданных фактах, о которых рассказать коротко не имело бы смысла.

Теперь перейдем к главному.

И, как выясняется теперь, превосходили даже в обитаемости!

И в защищенности ничем не уступали. Обеспечивая совокупность лучших показателей, достигнутых в конструкции их соперников.

Кроме того, у японцев неожиданно нашлось место на громоздкую 10-этажную надстройку, в которой группировались все посты управления кораблем и его оружием. Данное решение упрощало взаимодействие в бою и обеспечивало постам великолепный обзор.

Все это достигалось при стандартном водоизмещении, всего на 15-20% превышавшем установленный лимит. Разумеется, данное обстоятельство никак не объясняло отрыв в характеристиках.

Почти все участники договора нарушили ограничение в 10 000 тонн, но почему-то «Миоко» и «Такао» больше ни у кого не получилось. Те же, кто решил следовать правилам, получили КРТ с шестью орудиями ГК («Йорк») или неудовлетворительной мореходностью и критическим запасом остойчивости (американский «Уичита»).

Показателен пример Германии, чей проект тяжелого крейсера создавался при отсутствии контроля и жестких ограничений, обязательных для остальных «договорных» крейсеров. Стандартное водоизмещение «Хиппера» превысило 14 000 тонн (!), но это немцам не помогло. Получился посредственный во всех отношениях корабль.

Сложно отрицать очевидное. «Миоко», «Такао», «Могами» несли по пять башен с 10 орудиями главного калибра.

«Тонэ» — всего четыре башни и 8 орудий, но все — в носовой части! Корма «Тонэ» была полностью отдана под размещение авиации.

В отличие от американских или итальянских ТКР, полностью лишенных торпедного вооружения, японские крейсеры всегда вооружались «лонг-лэнсами» калибра 610 мм.

Четыре защищенные установки для запуска торпед массой в десятки тонн. И целый отсек, похожий на фабричный цех, в котором проводилась сборка/разборка/заправка и обслуживание кислородных торпед. По массе все это как шестая башня ГК!

Котлотурбинная ЭУ типа «Канпон» развивала вдвое большую мощность, чем ЭУ современных атомных ледоколов.

Японские силовые установки не имели аналогов среди ЭУ других «договорных» крейсеров, превосходя их по мощности в 1,3...1,5 раза.

Крейсеры сынов Аматэрасу несли броневые панцири массой от 2000 до 2400 тонн. Это меньше, чем у итальянской «Зары» (2700 т) или германского «Хиппера» (2500 т), но значительно больше, чем у всех остальных ТКР рассматриваемой эпохи.

Масса элементов защиты французского «Алжира» — 1723 т. Значения для «Уичиты» и «Нью-Орлеанс» — 1473 т и 1508 т соответственно (приведены без учета их палубной брони).

Где японцы нашли резервы водоизмещения?

У японских крейсеров корпус весил значительно меньше, чем у остальных представителей этого класса. У «Такао» и «Могами» значения массы корпуса составляли менее 30% от их стандартного водоизмещения. У «Миоко» — всего 30,8%.

Для сравнения: масса корпуса «Зары» составляла 42% от её стандартного водоизмещения. У «Алжира» — 38%. У британского «Йорка» — свыше 40%.

«Хиппер», несмотря на большие размеры, имел традиционное распределение нагрузок. Его корпус (5750 тонн) также составлял более 40% от его стандартного водоизмещения.

Облегчение корпусов японских ТКР было достигнуто за счет широкого применения титановых сплавов 48-Т с пределом текучести 720 МПа. Смешная шутка?

У доктора Юдзуру Хирага не было ни титана, ни современных высокопрочных сталей с пределом текучести 700-800 МПа. Но его конструкторский коллектив сотворил невозможное.

Мастер меч свой куёт месяцами порой,

Говоря с ним, как будто с ребёнком своим.

И выходит из горна бесстрашный герой,

А быть может, убийца с изгибом косым.

Тяжелые крейсеры Императорского флота имели две особенности корпуса. Одна из них заметна даже невооруженным взглядом.

Это отсутствие полубака и волнообразные изгибы верхней палубы. Корпус, будучи высоким в районе форштевня, плавно «проседал» в районе башен — и вновь набирал высоту в средней части. За кормовыми башнями, где от высоты борта не зависело уже ничего, палуба изгибалась — и устремлялась вниз к воде.

Хождение по верхней палубе японского корабля было подобно восхождению на гору Фудзи.

Британцы надменно заявляли, что такие приемы проектирования свойственны дилетантам. Но какое значение имело их мнение? Вы же видели цифры и факты!

Американский флот исповедовал другую концепцию: все палубы должны быть параллельны конструктивной ватерлинии. Такой подход упрощал серийное строительство.

Но у японцев не было возможности строить крейсеры крупными сериями. У них за десять лет появилось всего двенадцать «10000-тонных» крейсеров четырех проектов.

В каждый из них мастера вкладывали свою душу.

Роль обшивки и ширстрека выполняли бронеплиты, включенные непосредственно в силовой набор корпуса.

Но японцы на этом не остановились.

Там, где мощные плиты скреплялись в единый монолит, величина шпации составляла 1200 мм (шпация — расстояние между соседними шпангоутами).

Для средней части корпуса на протяжении 80-90 метров это означало примерно в 1,5 раза меньше силовых элементов, чем на крейсерах других стран. Вновь экономия массы!

Разумеется, Юдзуру Хирага был не глупее нас с вами. В носовой части, подвергающейся на ходу значительным нагрузкам, величина шпации уменьшалась до 600 мм. Частота установки шпангоутов (а вместе с ней прочность) в этом месте была выше, чем на европейских и американских крейсерах.

Таким образом Хирага создал удивительно легкий и равнопрочный «меч»!

У американцев — короткоствольные 127-мм орудия Mk.12. Их относительно легкий снаряд (25 кг) и посредственная баллистика компенсировались «шустрыми» приводами наведения и неожиданно высокой скорострельностью. Масса одноорудийной установки на эсминцах — 14 тонн, двухорудийной — от 34 до 43 тонн. Большие показатели массы — следствие наличия мощных приводов и обеспечения автоматизированной перезарядки при углах возвышения стволов более 80°.

Самыми мощными среди морских «пятидюймовок» считались советские пушки калибра 130 мм, чьи снаряды (33 кг) выделялись своим могуществом. У Советского Союза было не так много кораблей, и помощи эсминцам ждать было неоткуда. Требовалось мощное орудие с хорошей баллистикой. Масса одноорудийной установки Б-13 — 12,8 т.

130-мм двухорудийная башенная установка Б-2ЛМ весила уже 49 тонн, из которых 42 т приходилось на вращавшуюся часть. Рост массы — прямое следствие автоматизации процесса перезарядки. Столь массивные артсистемы не нашли применения на эсминцах военных лет; их успел получить только лидер «Ташкент».

Когда дело дошло до немцев, то их ответом стал эсминец «Нарвик» с «крейсерским» главным калибром.

Само название пушек 15 cm Torpedobootkannone С/36 звучало феерически. Орудие для миноносцев калибра шесть дюймов!

Масса и калибр снаряда связаны кубической зависимостью

При увеличении калибра со 130 до 150 мм масса снаряда возрастает в 1,5 раза. Однако становится тяжелее и сама артсистема. В первую очередь за счет автоматизации процесса заряжания, необходимого при таком калибре. Перемещать вручную 50-кг боеприпасы даже при отсутствии качки становится проблематично. Возрастают габариты элеваторов и транспортеров. Резко увеличивается масса поворотной платформы, всех приводов и механизмов.

Самая простая по конструкции башня с парой «шестидюймовок» весила 91 тонну.

Речь идет о британских Mark XXI с пушками 6”/50 для легких крейсеров типа «Линдер» и «Аретьюза» (начало 30-х гг.). Башни крейсеров имели символическое противоосколочное бронирование (25 мм), а основная доля их массы приходилось на платформу с установленными на ней орудиями и механизмами подачи боезапаса.

1-орудийные установки калибра 6” также имели внушительный вес. К примеру, 150-мм установка MPL C/28 крейсера «Дойчланд» весила 25 тонн.

На этом месте заканчивается вступление и начинается критика.

Уважаемые господа, пусть вы и не специалисты предприятия «Дойч Шифф-унд-Машиненбау», каково ваше мнение? С какими проблемами должны были столкнуться нацисты при создании эсминца, вооруженного пятью орудиями крейсерского калибра?

Первое и очевидное: это технически невозможно

При указанном различии в массе 5- и 6-дюймовых артсистем эсминец попросту опрокинется от запредельного «верхнего веса». Разумеется, если речь идет о полноценных 6”.

Но что, если…

Истинный калибр немецких «шестидюймовок» составлял 149,1 мм, а их снаряды весили на 5 кг меньше, чем британские аналоги. Различия невелики, чтобы иметь значение в бою. С другой стороны, они не приводили к существенному снижению массы артсистемы.

Техника не терпела издевательств. Зато можно было отыграться на морячках!

Ручная подача шестидюймовых боеприпасов даже при отсутствии качки, ледяного ветра и хлещущих потоков воды, была делом непростым... Только не для настоящих юберменшей!

Зачем массивные транспортеры и досылатели с электроприводом — пусть немцы подают снаряды руками. Ручищами!

Масса двухорудийной башни с противоосколочной защитой, при отсутствии механизации, сократилась до 60 тонн.

Одноорудийная уложилась в 16 тонн. Конечно, при размещении орудия в щитовой коробчатой установке, открытой всем ветрам, процесс ручной перезарядки 45-кг снарядов занимал чуть дольше, чем значилось в расчетах.

Огневая мощь «Нарвиков» целиком зависела от погодных условий и выносливости заряжающих.

Она оказалась ничтожной в реальных боевых условиях. Такого не ожидал никто!

1943 год. Сизую пелену декабрьского шторма разорвали два силуэта: легкие крейсеры «Глазго» и «Энтерпрайз». С задачей — перехватить обнаруженное соединение противника в Бискайском заливе.

В отличие от современного «Глазго», вооруженного двенадцатью 152-мм автоматизированными орудиями, «Энтерпрайз» был устаревшим «скаутом», имевшим всего пять 152-мм пушек, где снаряды подавались вручную. В этом смысле он соответствовал эсминцу «Нарвик». Которых на горизонте оказалось сразу пять в сопровождении шести миноносцев!

17 шестидюймовок против 24 немецких. 22 торпедных аппарата — против 76. Не стоит забывать про поддержку со стороны миноносцев типа «Эльбинг». 1700-тонные корабли не могли вести артиллерийский бой в штормовую погоду, но они активно маневрировали и выставляли дымовые завесы, «отвлекая» на себя часть огня «Глазго» и «Энтерпрайза». В это время на крейсеры вышел в атаку немецкий дальний бомбардировщик...

Казалось бы, все кончено. Одному «Глазго», при невнятной поддержке его напарника, не вытянуть этот бой.

За последующие 3 часа корабль Его Величества «Глазго» перебил всех, кто оказался в зоне поражения его орудий. Немецкие потери составили флагманский эсминец Z-27, два миноносца и 400 чел. их экипажей. В ответ «Нарвикам» удалось добиться единственного попадания в «Глазго». Немцев спасло только бегство в разные стороны — их эскадра оказалась рассеяна по всему побережью Франции.

Похожим результатом завершилась схватка Z-26 с легким крейсером «Тринидад», которую затем продолжил эсминец «Эклипс», вклинившийся под конец боя. Немецкий сверхэсминец потонул, также не сумев причинить своим оружием заметного ущерба противнику.

Еще одним подвигом «Нарвиков» стал бой с траурной процессией в Норвежском море. Тогда нападению подвергся крейсер «Эдинбург» с оторванной кормой, которого вели на буксире британские эсминцы.

За сутки до описываемых событий крейсер получил попадания двух торпед, выпущенных подлодкой U-456. «Эдинбург» лишился управления и практически не мог двигаться собственным ходом. Все, что осталось у корабля, — его боевой флаг «Уайт Энсайн», артиллерийский вычислительный пост и оружие.

Рискнувший приблизиться эсминец «Герман Шёман» был уничтожен вторым по счету залпом. Два оставшихся «Нарвика» (Z-24 и Z-25) поспешно покинули место битвы, испугавшись выстрелов неуправляемого и тонущего «Эдинбурга» и двух его «буксировщиков» — британских эсминцев «Форрестер» и «Форсайт». Каждый из которых уступал «Нарвику» по размерам в 1,5 раза, а по массе залпа — почти вдвое.

Никакого суперэсминца, способного брать на себя задачи легкого крейсера, у немцев не получилось

По мнению военных экспертов, столь неудовлетворительные результаты имеют простое объяснение.

При любом волнении и прочих равных условиях крейсер всегда был более устойчивой артиллерийской платформой. Он мог стрелять точнее и дальше.

Крейсер превосходил эсминец по высоте надводного борта, что имело значение в эпоху, когда боевые посты располагались на верхней палубе.

Крейсер имел превосходство в средствах управления огнем.

Размеры и водоизмещение легких крейсеров 30-40-х гг. позволяли установить на них полноценные закрытые башни, обеспечив более-менее комфортные условия для работы расчетов. Толщина стенок башни обеспечивала минимальную противоосколочную защиту. А технический уровень 30-х годов позволял забыть про ручную укладку и досылание снарядов такого калибра.

Обо всех недостатках, связанных с размещением тяжелого вооружения на неподходящих по размеру кораблях, немцы знали еще до закладки «Нарвиков». Первым в порядке эксперимента орудия 15 cm TBK C/36 получил эсминец Z8 «Бруно Хайнеман». Результаты оказались негативными, мореходность и остойчивость вызвали нешуточные опасения моряков. «Бруно Хайнеман» поспешно вернули его изначальный состав вооружения из пяти 128 мм орудий.

Видимо, неудачного опыта с Z8 оказалось мало, поэтому немцы заложили целую серию из 15 эсминцев типа 1936А и 1936А(Mob).

И «Нарвики» показали себя во всей красе. Такое количество неудач привело к возвращению к традиционному пятидюймовому калибру (последующий тип 1936B). Но идея «суперэсминца» по-прежнему не оставляла руководство кригсмарине. Там рассматривалось предложение о строительстве «бикалиберной» модификации 1936B с заменой двух носовых 128-мм орудий на одинарную калибра 150 мм. Однако возобладал здравый смысл. Сложность управления огнем двух разных калибров делало такой проект бесперспективным.

Остается добавить, что выбор непропорционального для эсминца калибра начисто лишил артиллерию «Нарвика» универсальности. Вести заградительный зенитный огонь из орудий главного калибра с углами возвышения стволов 30° было практически невозможно.

Но это лишь малая ложка дегтя в бочку дегтя.

Продолжение весовой катастрофы

Даже максимально облегчив артиллерию, полностью справиться с лишним весом не удалось.

Никакие интенсивные методы не работали, поэтому оставался экстенсивный путь. Увеличение размеров самого корабля.

Говоря об эсминце «Нарвик» нужно понимать, что по европейским меркам это был не совсем эсминец. Его полное водоизмещение превышало 3500 тонн. Для сравнения: полное водоизмещение «сталинской семерки», эсминца пр. 7 «Гневный», составляло 2000 тонн. Полное водоизмещение модернизированного 7-У «Сторожевой» — около 2300 тонн. Примерно такие же значения имели британские эсминцы, к примеру, HMS Zealous (будущий израильский «Эйлат»), — 2500 тонн.

Американские «Флетчеры» строившиеся под размеры Тихого океана, тут не показатель. Но даже они уступали по размерам немецкому «переростку».

«Нарвик» оказался неожиданно крупным, сложным и дорогим для действий в европейских водах. Именно такого проекта не хватало немецкой промышленности, испытывающей вечный недостаток ресурсов.

В среднем на 1000 тонн большее водоизмещение, чем у конкурентов.

Больший на 100 человек экипаж.

Силовая установка мощностью до 75 тыс. л.с., по своим размерам и стоимости вплотную приближающаяся к ГЭУ крейсеров.

Стоит заметить, что из-за перетяжеленной носовой части и связанных с этим специфических мореходных качеств большинство «Нарвиков» даже близко не смогли приблизиться к расчетным значениям 36-37 узлов. Нормальным на практике считался показатель 33 узла. Несколько большую скорость развивали только эсминцы с сокращенным составом вооружения (вместо носовой башни — одна одноорудийная установка с коробчатым щитом).

Что касается качества самой силовой установки, то об этом говорит простой факт. По данным Руководства войной на море (Oberkommando der Marine, OKM) в годы войны каждый четвертый немецкий эсминец стоял у стенки судоремонтного завода с разобранными котлами. Более такого не наблюдалось ни в одном из флотов.

Причина — высоконапорные котлы Вагнера с рабочим давлением 70 атмосфер. Для сравнения: рабочее давление в котлах эсминцев типа «Гневный» составляло 26 атм.

Классический случай для немецких двигателей и силовых установок. Безумный форсаж, высокие удельные показатели ценой беспощадной аварийности.

По расходу топлива и дальности плавания немецкие эсминцы, несмотря на размеры, также уступали большинству своих соперников.

Единственным плюсом силовой установки «Нарвика» была высокая автоматизация: штатная численность вахты состояла из 3 механиков, рабочие посты которых были оборудованы электроприкуривателями. Несомненно, самый полезный элемент на борту военного корабля.

С другой стороны, сбой в работе автоматики приводил к полной потере хода. Немцы не дождались появления электроники, положившись на ненадежные и уязвимые аналоговые приборы управления и контроля.

Несмотря на описанное удобство боевых постов, условия размещения личного состава были ужасными. Скученное размещение в кубриках, трехъярусные гамаки, недостаток жизненного пространства. Это объяснялось отсутствием необходимости длительных выходов в море. Большую часть времени экипажи немецких эсминцев жили на плавбазах или в казармах на берегу.

Должно быть хоть что-то хорошее в этом беспросветном сумраке разума?

Несомненно!

«Нарвики» несли самое большое число 20- и 37-мм зенитных автоматов, среди всех эсминцев европейских стран. Впрочем, неудивительно при их размерах.

Другим абсолютным успехом стало качество противопожарной и водоотливной систем, традиционно имевших высокий приоритет на немецких кораблях. Их работу в аварийном режиме обеспечивали четыре резервных дизель-генератора, размещенные в корпусе и надстройке. А шесть основных водооткачивающих насосов имели производительность 540 тонн воды в час!

Даже получив тяжкие увечья и потеряв ход и боеспособность, «Нарвик» продолжал упрямо давать отметку на радарах противника. Приходилось стрелять еще и еще, чтобы «прикончить» подранка.

Впрочем, некоторым из них везло. Например, Z-34, который был серьезно поврежден советскими торпедными катерами. Несмотря на полное разрушение машинного отделения, тот «Нарвик» продержался до подхода соединения «шнелльботов» и с их помощью добрался до Свинемюнде.

В целом опыт создания эсминца с «крейсерской» артиллерией был признан отрицательным самими немцами, которые были вынуждены вернуться к строительству эсминцев с традиционным составом вооружения.

Размеры «цершторера» не позволяли реализовать все преимущества от перехода на больший калибр, а заплатить за это пришлось очень дорогую цену

15 из 40 немецких эсминцев, принимавших участие в войне, по сути являлись ограниченно боеспособными кораблями. А заявленное для них превосходство в наступательной мощи осталось незамеченным для противника.

Затронув тему «Нарвиков», нельзя не упомянуть про их теоретических соперников.

Они если не являлись прообразом и первоочередной целью немецких сверхэсминцев, то, во всяком случае, способствовали развитию идеи эсминца с мощной артиллерией.

Речь идет о французских контрминоносцах, в отечественной терминологии — лидерах эсминцев «Вокелен», «Могадор», «Ле Фантаск»...

Самый крупный по размерам — 4000-тонный красавец «Могадор», который был способен развивать 39 узлов на спокойной воде. Вооруженный восемью (!) спаренными орудиями калибра 138 мм, чьи снаряды по массе превышали 40 кг. К чести французов, им удалось добиться комбинированного заряжания, при котором применялся автоматический досылатель снарядов при углах возвышения стволов не более 10°. После чего требовалось вручную подать относительно легкую гильзу с порохом. Масса открытой двухорудийной установки с коробчатым щитом составляла 35 тонн.

Если немцы действительно видели в качестве угрозы и объекта для подражания «Могадор», то это свидетельство «компетенции» руководства кригсмарине. При своем внешнем блеске и великолепии «Могадор» получился бессмысленным проектом, все задачи которого сводились к задачам обычных эсминцев с более традиционными размерами и составом вооружения. При несоизмеримой разнице в стоимости их постройки.

Для своего прямого назначения (ведения разведки при эскадре быстроходных линкоров) «Могадор» был еще более бесполезен, чем для артиллерийского боя. На борту всех крупных кораблей в то время уже присутствовали катапульты с самолетами-разведчиками. Необходимость в быстроходном корабле-разведчике отсутствовала.

В 1930-1940-е гг. ни одна из попыток по созданию особого класса боевых кораблей при водоизмещении 3,5—4 тыс. тонн не имела успеха на практике. Эсминец так и оставался эсминцем.

Для радикального повышения боевых возможностей требовалось добавить еще несколько тысяч тонн водоизмещения, что автоматически переводило проект в класс легких крейсеров. Удачных промежуточных вариантов найдено не было.

Про французские контрминоносцы было уже сказано.

Американские «Гиринги» и «Самнеры» тратили весь запас водоизмещения на зенитки и обеспечение автономности для действий на бескрайнем океане. Ни скоростью, ни значительным усилением артиллерийского вооружения они похвастаться не могли (качественные универсальные орудия, но не более). Собственно, они здесь вообще ни при чем. Это обычные эсминцы Тихоокеанского ТВД.

«Ташкент» при своем «благородном» происхождении и великолепных скоростных качествах оставался недовооружённым для своих размеров.

Но лучше быть недовооружённым, чем так, как получилось у немцев. Все перечисленные корабли превосходили «Нарвик» по совокупности ТТХ и боевых возможностей.

Почему у японцев были такие мощные корабли?

Сокол не клюет брошенных зёрен. Подобно ему самурай обязан делать вид, что сыт, даже если умирает от голода.

Безупречность духа и умеренность во всем — таков путь настоящего воина (бусидо). Потому так легко верится, что презрение к бытовым удобствам было традицией японского флота. Высочайшие боевые характеристики «Могами», «Тонэ» или «Нагато» были куплены за счет «ужасных» условий размещения экипажа.

Только с чего бы?

Миф о плохой обитаемости записан целиком со слов американцев. А их представления о комфорте не отличались скромностью. Янки имели право полагать, что отсутствие круглосуточных буфетов и выбора из трех видов соков — невыносимые лишения для моряков. Но вряд ли данная оценка может считаться объективной для остальных флотов эпохи.

Если оценивать комплексное понятие «обитаемость» в сравнении с кораблями европейских стран, то неожиданно выяснится следующее. Японские корабли были самыми комфортабельными и уютными!

С вашего позволения, приведу выдержку из статьи Владимира Сидоренко, в которой автор проводит логический разбор устоявшихся мифов насчет обитаемости у японцев (в виде цитат, взятых из монографии В. Кофмана).

Разумеется, в кубриках японских кораблей было невозможно играть в бейсбол и регби, а что касается остального…

1. «Экипажи ели и спали в одних и тех же тесных помещениях». Это верно, но подобная организация была для того времени обыденностью. Достаточно вспомнить отечественную бачковую систему.

2. «Команда спала исключительно в подвесных койках». Крупные японские корабли, начиная с крейсеров проекта № C-37, подготовленного летом 1931 г. (тип «Могами»), оборудовались трёхъярусными стационарными койками для личного состава.

3. «Камбузы исходя из американских стандартов могли квалифицироваться только как примитивные…» На камбузах японских кораблей, во всяком случае, имелись плиты и котлы для приготовления пищи и чая, холодильники, не говоря уже о разделочных ножах, досках и прочем инвентаре. Этого вполне достаточно, чтобы накормить экипаж, но если это считается «примитивом», то что же ещё должно быть на камбузе по «американским стандартам»?

4. «…сантехнические помещения не имели надлежащего оборудования». Это какого же?! Может, там биде не хватало?!

5. «Помывка команды на японских кораблях сводилась к обливанию водой на открытой палубе (что, может быть, и неплохо при службе в тропиках, но отнюдь не в зимнее время в суровых северных водах)». Вот именно, поэтому даже на японских эсминцах (не говоря уже о крейсерах и линкорах) для личного состава были бани.

1. «Экипажи ели и спали в одних и тех же тесных помещениях». Это верно, но подобная организация была для того времени обыденностью. Достаточно вспомнить отечественную бачковую систему.

2. «Команда спала исключительно в подвесных койках». Крупные японские корабли, начиная с крейсеров проекта № C-37, подготовленного летом 1931 г. (тип «Могами»), оборудовались трёхъярусными стационарными койками для личного состава.

3. «Камбузы исходя из американских стандартов могли квалифицироваться только как примитивные…» На камбузах японских кораблей, во всяком случае, имелись плиты и котлы для приготовления пищи и чая, холодильники, не говоря уже о разделочных ножах, досках и прочем инвентаре. Этого вполне достаточно, чтобы накормить экипаж, но если это считается «примитивом», то что же ещё должно быть на камбузе по «американским стандартам»?

4. «…сантехнические помещения не имели надлежащего оборудования». Это какого же?! Может, там биде не хватало?!

5. «Помывка команды на японских кораблях сводилась к обливанию водой на открытой палубе (что, может быть, и неплохо при службе в тропиках, но отнюдь не в зимнее время в суровых северных водах)». Вот именно, поэтому даже на японских эсминцах (не говоря уже о крейсерах и линкорах) для личного состава были бани.

Великолепная критика!

На американских кораблях стояли машины для мороженого, но забывают добавить, что на японских стояли машины по производству лимонада. Не говоря уже о таких «мелочах» для службы в тропиках, как питьевые фонтанчики и рефрижераторные камеры для хранения продовольствия. К примеру, все тяжелые крейсеры в зависимости от типа оборудовались холодильными камерами объемом от 67 до 96 кубометров — почти сто литров на каждого члена экипажа!

Японские камбузы и рефрижераторы не идут ни в какое сравнение с условиями, в которых питались, например, итальянские моряки. У тех отсутствовал камбуз в его традиционном понимании. А рацион состоял из «макарон, сухого вина и оливкового масла». Трофейный «Чезаре-Новороссийск» поначалу вызвал массу нареканий советских моряков. Корабль, рассчитанный на условия вечного лета, оказался непригоден для службы в холодном черноморском климате. Потребовался значительный объем работ по приведению «Чезаре» к советским стандартам.

В отличие от большинства европейцев, допускавших подобные промахи, японские корабли были приспособлены к любым климатическим зонам — от Берингова моря до экватора. Жилые помещения имели паровое отопление и качественные системы вентиляции. К примеру, тяжелый крейсер «Могами» располагал 70 вентиляционными установками общей мощностью 194 л. с.

Что касается размеров кубриков и трехъярусных коек — это обыденность того времени. Многие зависело от класса самого корабля. Экипаж крейсера обычно размещался в более комфортных условиях, чем экипаж эсминца или подлодки. О том, что такое теснота на крупных кораблях, по-настоящему знали только немцы. Реальный экипаж ТКР типа «Адмирал Хиппер» в полтора раза превышал штатное значение (из-за сотен специалистов и рабочих, следивших, чтобы этот корабль не развалился прямо на ходу).

Вообще, если кто-то считает, что конструкторы могли решить какие-то вопросы вооружения и бронирования за счет ухудшения обитаемости, то он глубоко заблуждается.

Даже если спать в кубриках стоя, то никакого повышения боевых характеристик не случится. Конструкция корабля в значительной мере зависит не от размеров кубриков, а от числа арт. башен, диаграмм углов обстрела орудий и радиусов обметания стволов. Механизмов, несоизмеримых с человеческими размерами!

Вступление неожиданно затянулось, но мы говорили о малоизвестных и неожиданных фактах, о которых рассказать коротко не имело бы смысла.

Теперь перейдем к главному.

Японские тяжелые крейсеры превосходили КРТ других государств по наступательной мощи, скорости, автономности, мореходности.

И, как выясняется теперь, превосходили даже в обитаемости!

И в защищенности ничем не уступали. Обеспечивая совокупность лучших показателей, достигнутых в конструкции их соперников.

Кроме того, у японцев неожиданно нашлось место на громоздкую 10-этажную надстройку, в которой группировались все посты управления кораблем и его оружием. Данное решение упрощало взаимодействие в бою и обеспечивало постам великолепный обзор.

Все это достигалось при стандартном водоизмещении, всего на 15-20% превышавшем установленный лимит. Разумеется, данное обстоятельство никак не объясняло отрыв в характеристиках.

Почти все участники договора нарушили ограничение в 10 000 тонн, но почему-то «Миоко» и «Такао» больше ни у кого не получилось. Те же, кто решил следовать правилам, получили КРТ с шестью орудиями ГК («Йорк») или неудовлетворительной мореходностью и критическим запасом остойчивости (американский «Уичита»).

Показателен пример Германии, чей проект тяжелого крейсера создавался при отсутствии контроля и жестких ограничений, обязательных для остальных «договорных» крейсеров. Стандартное водоизмещение «Хиппера» превысило 14 000 тонн (!), но это немцам не помогло. Получился посредственный во всех отношениях корабль.

Японцы превзошли всех, построив мощнейшие крейсеры без изъянов в рамках установленного водоизмещения.

Сложно отрицать очевидное. «Миоко», «Такао», «Могами» несли по пять башен с 10 орудиями главного калибра.

«Тонэ» — всего четыре башни и 8 орудий, но все — в носовой части! Корма «Тонэ» была полностью отдана под размещение авиации.

В отличие от американских или итальянских ТКР, полностью лишенных торпедного вооружения, японские крейсеры всегда вооружались «лонг-лэнсами» калибра 610 мм.

Четыре защищенные установки для запуска торпед массой в десятки тонн. И целый отсек, похожий на фабричный цех, в котором проводилась сборка/разборка/заправка и обслуживание кислородных торпед. По массе все это как шестая башня ГК!

Котлотурбинная ЭУ типа «Канпон» развивала вдвое большую мощность, чем ЭУ современных атомных ледоколов.

Японские силовые установки не имели аналогов среди ЭУ других «договорных» крейсеров, превосходя их по мощности в 1,3...1,5 раза.

Крейсеры сынов Аматэрасу несли броневые панцири массой от 2000 до 2400 тонн. Это меньше, чем у итальянской «Зары» (2700 т) или германского «Хиппера» (2500 т), но значительно больше, чем у всех остальных ТКР рассматриваемой эпохи.

Масса элементов защиты французского «Алжира» — 1723 т. Значения для «Уичиты» и «Нью-Орлеанс» — 1473 т и 1508 т соответственно (приведены без учета их палубной брони).

Где японцы нашли резервы водоизмещения?

Выше мы коснулись всех важных статей нагрузки, кроме одного элемента, самого массивного: корпуса!

У японских крейсеров корпус весил значительно меньше, чем у остальных представителей этого класса. У «Такао» и «Могами» значения массы корпуса составляли менее 30% от их стандартного водоизмещения. У «Миоко» — всего 30,8%.

Для сравнения: масса корпуса «Зары» составляла 42% от её стандартного водоизмещения. У «Алжира» — 38%. У британского «Йорка» — свыше 40%.

«Хиппер», несмотря на большие размеры, имел традиционное распределение нагрузок. Его корпус (5750 тонн) также составлял более 40% от его стандартного водоизмещения.

Облегчение корпусов японских ТКР было достигнуто за счет широкого применения титановых сплавов 48-Т с пределом текучести 720 МПа. Смешная шутка?

У доктора Юдзуру Хирага не было ни титана, ни современных высокопрочных сталей с пределом текучести 700-800 МПа. Но его конструкторский коллектив сотворил невозможное.

Мастер меч свой куёт месяцами порой,

Говоря с ним, как будто с ребёнком своим.

И выходит из горна бесстрашный герой,

А быть может, убийца с изгибом косым.

Тяжелые крейсеры Императорского флота имели две особенности корпуса. Одна из них заметна даже невооруженным взглядом.

Это отсутствие полубака и волнообразные изгибы верхней палубы. Корпус, будучи высоким в районе форштевня, плавно «проседал» в районе башен — и вновь набирал высоту в средней части. За кормовыми башнями, где от высоты борта не зависело уже ничего, палуба изгибалась — и устремлялась вниз к воде.

Хождение по верхней палубе японского корабля было подобно восхождению на гору Фудзи.

Британцы надменно заявляли, что такие приемы проектирования свойственны дилетантам. Но какое значение имело их мнение? Вы же видели цифры и факты!

Американский флот исповедовал другую концепцию: все палубы должны быть параллельны конструктивной ватерлинии. Такой подход упрощал серийное строительство.

Но у японцев не было возможности строить крейсеры крупными сериями. У них за десять лет появилось всего двенадцать «10000-тонных» крейсеров четырех проектов.

В каждый из них мастера вкладывали свою душу.

Вторым отличием японских крейсеров (справедливо для типов «Миоко» и «Такао») было частичное отсутствие обшивки.

Роль обшивки и ширстрека выполняли бронеплиты, включенные непосредственно в силовой набор корпуса.

Но японцы на этом не остановились.

Там, где мощные плиты скреплялись в единый монолит, величина шпации составляла 1200 мм (шпация — расстояние между соседними шпангоутами).

Для средней части корпуса на протяжении 80-90 метров это означало примерно в 1,5 раза меньше силовых элементов, чем на крейсерах других стран. Вновь экономия массы!

Разумеется, Юдзуру Хирага был не глупее нас с вами. В носовой части, подвергающейся на ходу значительным нагрузкам, величина шпации уменьшалась до 600 мм. Частота установки шпангоутов (а вместе с ней прочность) в этом месте была выше, чем на европейских и американских крейсерах.

Таким образом Хирага создал удивительно легкий и равнопрочный «меч»!

Свежие комментарии