Античная мода европейских женщин

На рубеже XVIII-XIX веков Европа переживала моду на античность. Женщины изо всех сил старались быть похожими на греческих богинь. Они стягивали волосы на затылке, надевали туники, обнажали руки и иногда грудь… Появился термин «нагая мода».

Муза в муслине

Дама в тунике олицетворяла свободу, поэзию.

Мочить, не боясь мороза!

Перед балом женщины ещё и увлажняли наряды, чтобы туника более чётко обрисовывала фигуру. В странах с прохладным климатом, например в России, подобные приёмы были смертельно опасны, но мода есть мода! Она требует жертв. И жертвы были… Умирали от простуды и пневмонии, напрыгавшись в мокром наряде и выскочив на зимнюю улицу. Кстати, от идей Жан-Жака Руссо о естественном воспитании была и польза: многие дамы стали кормить детей грудью, что не было принято раньше в аристократическом обществе. Сохранилось немало портретов светских красавиц, кокетливо демонстрирующих свой бюст во время кормления ребёнка.

А ещё эта эпоха принесла с собой совершенно иной взгляд на макияж. С конца XVIII века яркие румяна и ослепительные белила — признак дурного вкуса. Здоровая чистая кожа — самый модный элемент. А самый изысканный подарок — «вода для восстановления цвета лица». Теперь, говоря о молодой женщине, первое, что произносит кавалер: «У неё естественный румянец! «Чистая красивая кожа свидетельствует о наличии трёх восхитительных добродетелей красоты: цельности характера, чистоплотности и весёлом нраве» — так писали в наставлениях для девиц. Возникло целое направление косметологии, помогающее дамам достичь идеала естественности.

К примеру, чтобы придать свежий розоватый оттенок коже, советовали наложить на ночь на лицо измельченную клубнику, а наутро смыть её тёплой водой. Против веснушек рекомендовали следующий рецепт: смешать молоко и сок лимона в равных частях, развести в бренди. А вот рецепт популярного крема от морщин: смешать луковый сок и сок белой лилии, добавить цветочный мёд и белый воск, нагреть смесь так, чтобы воск растопился.

30 признаков идеальной красавицы

Вообще французы, обожающие всё сводить к набору правил и схем, вывели в XVIII веке 30 признаков идеальной красавицы, которые были актуальны вплоть до середины века XIX.

1. Молодость.

2. Рост не слишком высокий и не слишком низкий.

3. Фигура ни чрезмерно полная, ни чрезмерно худая.

4. Симметрия и пропорциональность всех частей.

5. Длинные волосы, вьющиеся или приятные на вид, на ощупь мягкие, как шёлк.

6. Высокий гладкий лоб.

7. Ровные виски.

8. Брови, изогнутые дугой, какдве линии.

9. Голубые глаза с хорошо очерченными орбитами, приятный взор.

10. Нос скорее длинный, чем короткий.

11. Щеки округлой формы, с мягкими очертаниями, с ямочками.

12. Приятная улыбка.

13. Пухлые губы кораллового оттенка.

14. Маленький рот.

15. Жемчужно-белые зубы.

16. Округлый полный подбородок с ямочкой.

17. Маленькие уши, плотно прижатые к голове.

18. Кожа гладкая, нежная и с тонкими жилками.

19. Цвет кожи — яркие красно-белые оттенки.

20. Шея цвета слоновой кости.

21. Алебастровая грудь.

22. Снежно-белые округлости, плотные, с чёткой формой и восхитительной ложбинкой.

23. Белые руки, полные и длинные.

24. Пальцы, сужающиеся к кончикам.

25. Ногти жемчужного цвета, овальной формы.

26. Сладостное дыхание.

27. Приятный голос.

28. Непринужденные манеры и безыскусное обхождение.

29. Благородные очертания фигуры, тонкий силуэт.

30. Скромная походка и скромное поведение.

=0=0=

Видео проделок полтергейста в школе ирландского города Корк

В начале октября 2017 года по всем британским СМИ и не только было показано видео с паранормальной активностью, попавшей на камеру видеонаблюдения, установленной в одной из школ ирландского города Корк.

На кадрах кто-то невидимый открывал школьные шкафчики, хлопал дверями и ронял таблички. Начальство школы было уверено, что всему виной буйный призрак. Все аномальные события, попавшие на видео, происходили поздно вечером, когда в школе уже никого не было.

26 октября газета «Irish Mirror» опубликовала новое видео из той же школы. На нем невидимый хулиган продолжает дебоширить. Он чем-то гремит в коридоре, грохочет стульями вдали, затем сбрасывает чью-то большую сумку со шкафчика, потом с силой срывает со стены плакат и кидает его на пол, а под конец снова двигает стул, стоящий на переднем плане, и перетаскивает его с левой стороны на правую.

Руководство школы теперь не знает как им реагировать на подобные видео: либо верить в призраков и полтергейст, либо считать все это шуткой учеников.

=0=0=

Воздушный Зверь

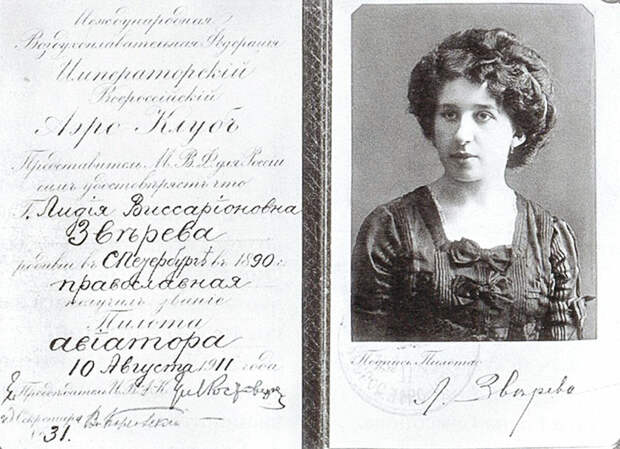

В далёком 1911 году сразу четыре россиянки получили дипломы пилотов. Лишь одной было суждено дожить до старости. И не в России. Первой женщиной-авиатриссой стала Лидия Зверева.

Боевое семейство

13 (25) августа 1890 года в семье участника Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, освобождавшего Болгарию от Османского рабства, командира Осовецкого крепостного пехотного полка, полковника Виссариона Ивановича Зверева и его супруги Анны Александровны, урождённой Петровской-Белам родилась дочь Лидия. Она стала пятым ребёнком после сыновей Владимира и Сергея и дочерей Евгении и Инны.

Братья пошли по стопам отца, став артиллеристами. Старший, как и отец, дослужился до генерал-майора... Но это будет позже, в Гражданскую.

А Лидию с детства манило небо. В Осовце для осуществления наблюдения находилась воздухоплавательная рота. О самолётах тогда речи не шло: наблюдателей поднимали в небо в гондолах крепко привязанных канатами воздушных шаров, постепенно отпуская фалы и затем накручивая их обратно. За хорошее поведение в безветренную солнечную погоду отец несколько раз разрешал брать наблюдателям с собой его дочь.

Получив достойное домашнее образование, она затем в 1909 году окончила Белостокский институт благородных девиц и переехала в Санкт-Петербург. Думала погостить у брата Сергея, поручика 61-й пехотного Владимирского полка, но полк передислоцировали из столицы в... крепость Осовец — ту самую, где прошло детство Зверевых, и защитники которой вскоре покроют себя неувядаемой славой в Первую мировую.

Осенью 1909-го Первое Российское товарищество воздухоплавания под управлением петербургского юриста Сергея Сергеевича Щетинина открыло первый авиасборочный завод, а через год, осенью 1910-го, на аэродроме в Гатчине Щетинин открыл авиационную школу «Гамаюн», о которой писали все газеты. Тогда же прошла и Первая авиационная неделя и Всероссийский праздник воздухоплавания, омрачённый гибелью 24 сентября (7 октября) русского пилота, выпускника Николаевской морской академии, капитана Льва Макаровича Мациевича.

Мечты сбываются

Школа авиаторов стала мечтой Лидии. Но, чтобы поступить туда нужно было не только сломать устоявшееся мнение, что женщина не может быть пилотом, но и вложить немалые средства: 1000 рублей — 400 ассигнациями непосредственно на обучение и 600 в залог, если курсант повредит вверенный ему аппарат. А отец на такое безрассудство дочери денег сначала не дал. Но уговоры возымели действие, в июне 1911 года сумма была внесена в кассу авиашколы, и с 5 числа Лида приступила к обучению полетам. В качестве учебного пособия был выделен видавший виды «Фарман-4». Спустя десять дней она впервые поднялась в воздух с инструктором студентом Владимиром Слюсаренко. Справедливости ради следует отметить, что инструктор получил удостоверение (диплом) пилота Всероссийского аэроклуба за №23 лишь на следующий день.

Их связало не только небо, но и происхождение: они оба были из семей военных. Отец инструктора — генерал-майор Виктор Алексеевич Слюсаренко командовал 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой. Между «учителем» и «ученицей» вспыхнул роман.

Пара стала готовиться к венчанию и предсвадебному перелёту Санкт-Петербург—Москва. Он — в качестве пилота, она — пассажира, а заодно — второго пилота, штурмана, механика...

Уровень подготовки перелёта не выдерживал критики. Карты не соответствовали действительности, площадки для промежуточных посадок не были даже отмечены. Вместо обещанных Слюсаренко и Агафонову двух новых «Фарманов» предоставили один. Вторым стал наспех восстановленный, приобретённый во Франции на народные пожертвования «Фарман» имени погибшего Мациевича, который 16 мая пилот Александр Срединский разбил после первого же полёта. После восстановления «Фарману» присвоили номер 6, но при первом же взлёте повёл он себя неоднозначно. Подавший заявку на участие в перелёте вместе с пилотом-наблюдателем журналистом Дмитрием Глаголевым (Волковым) Срединский от затеи отказался. Тогда аэроплан «перешёл» к Слюсаренко. Оторвавшись от земли и сделав круг над аэродромом Владимир с Лидией на борту направил его в сторону Финского залива, но даже до Тосно не дотянул — мотор стал работать с перебоями. Было решено вернуться в Гатчину. Узнавший после приземления о проблеме авиатор Константин Шиманский заявил, что у него есть мотор, но отдаст он его Слюсаренко, только если тот возьмет его с собой вместо Лидии. Зверева возражать не стала.

К четырём утра Слюсаренко и Шиманский переставили двигатель и в 4:20 взлетели. В 5:15 аэроплан потерпел крушение в районе Славянки недалеко от Царского Села. В результате: Константин Шиманский погиб, а Владимир Слюсаренко с переломом обеих ног и сильнейшим сотрясением мозга был доставлен в Царскосельский госпиталь.

Свадьбу пришлось отложить. Газеты пестрели утверждениями, что Зверева после такой трагедии больше не поднимется в небо. Однако она ответила: «...Я буду продолжать учиться воздухоплаванию. Теперь я чувствую себя виноватой перед покойным Шиманским. Лететь должна была я, но меня насильно отстранили от полёта ... Я летать буду».

И вечером 10 августа на Гатчинском аэродроме при повышенном внимании авиаторов и журналистов и просто любопытных Лидия подняла«Фарман» в воздух, описала положенные пять восьмерок и приземлилась в обозначенное на аэродроме место. Она не успела спешиться, а уже щёлкали фотокамеры и хлопали вспышки, на поле поспешили репортёры. На вопрос о дальнейших планах Лидия ответила: «...русских женщин я приглашаю следовать за мной к полной победе над воздухом»...

Первая в России женщина-авиатор получила диплом пилота №31. Уже в конце августа она 20 минут на высоте 15-25 метров описывала круги на Гатчинским аэродромом с пассажиром. Вслед за Лидией Виссарионовной школу «Гамаюн» закончила вдова разбившегося на автомашине весной 1910 года младшего брата Генриха одесского миллионера, президента Одесского аэроклуба, владельца авиазавода в Одессе и аэропланосборочного завода в Симферополе Артура Анатры Евдокия Васильевна (урождённая Наумова), которая 3 (16) октября 1911 года сдала экзамены и, получив диплом авиатора за №54, стала третьей авиатриссой в Российской Империи. Чуть раньше, 16 августа в Йоханнистале (Германия) диплом лётчика получила супруга князя Шаховского Евгения Михайловна Шаховская, урождённая Андреева (1889—1920). Диплом №56 9 (22) октября получила актриса Любовь Александровна Голанчикова (1889—1961).

По-взрослому

Было много обожателей. Но были и недоброжелатели. В Гатчине в двигатель подготовленного к демонстрационному полёту «Фармана»

кто-то насыпал железные опилки. Лишь случай не позволил произойти трагедии.

К концу осени Владимир Слюсаренко восстановился, но полёты к тому времени прекратились. Он, Пётр Евсюков, Александр Агафонов и Лидия Зверева решили показывать своё мастерство на юге. Сначала их аэроплан привлекал внимание публики в Баку, потом в Тифлисе.

Влюблённые в Лидию авиаторы Слюсаренко, Евсюков и Агафонов, боясь, что Зверева не справится с управлением, и не давали ей летать. Она оставила компанию и вернулась в Санкт-Петербург. Однако и там подняться в воздух не получилось, и Лидия заключила контракт на выступления в Риге. Но и мужчинам более летать там не довелось. Неожиданно налетевшим порывом ветра аэроплан был безвозвратно повреждён. Так его обломки с двигателем и оставили на Дидубийском ипподроме в Тифлисе в качестве неустойки за сорванные полёты.

А Лидия 1 апреля 1912 года поднялась на «Фармане» над скаковым полем в пригороде Риги Золитуде. Однако ветер понёс аэроплан к трибунам с тысячами зрителей. Чтобы избежать столкновения, она попыталась набрать высоту, но аэроплан перевернулся и упал на землю. Зрители были уверены, что авиатрисса погибла, но кроме ушиба грудной клетки и левой ноги да нескольких царапин никаких других повреждений она не получила. К полётам она вернулась 1 июня.

Обвенчавшись в Риге весной 1913 года супруги Слюсаренко основали там лётную школу. Плата за обучение, включая залог, была установлена на двести рублей ниже, чем в других авиашколах. При авиашколе открыли мастерскую, которую вскоре преобразовали в заводик по производству аэропланов. Получили заказ военного министерства на постройку боевых «Фарманов-16», учебных «Фарманов-4» и истребителя «Ньюпорт-4».

С началом Мировой войны Авиационную фабрику Слюсаренко перебазировали в Питер на Ораниенбаумскую. Жили на Петропавловской по-соседству с семейством Игоря Сикорского. К маю 1916 года фабрика выпустила 80 аэропланов — «Фарманов» и «Моранов» различных модификаций.

Вскоре заботы у Лидии изменились. В семействе появился наследник — она родила сына, которого крестили Игорем. Но счастье оказалось недолгим. 25-летняя Лидия заболела тифом и 2 (15) мая 1916 года скончалась. Её похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. Игоря отдали на воспитание бабушке.

***

Могила Лидии Зверевой в советское время не сохранилась. Владимир Слюсаренко в 1918 году был приглашён в Британский экспедиционный корпус лётчиком Королевских ВВС. Затем работал инженером на КВЖД. Эмигрировал в Австралию. Хотел приехать в СССР, но средств на дорогу не было. А сын Игорь перед Великой Отечественной войной вернулся и погиб где-то под Москвой.

Студенты «накалывают» транспортников

Самые предприимчивые студенты живут в Москве и Самаре. Учащиеся ВУЗов из этих городов решили вернуть себе право на льготные проездные эффективным, но незаконным способом.

Как известно, с первого января были отменены льготы на проезд в городском транспорте для молодежи. Как это отразилось на студентах, стипендия у которых, как правило, не превышает 600 рублей, объяснять не нужно. Не случайно, в акциях протеста, которые прошли во многих городах страны, приняли участие не только пенсионеры, но и молодежь.

Исправлять ошибки федеральных чиновников попытались власти субъектов федерации. Каждый регион выбрал свой путь. Кто-то сохранил льготы на проезд (например, в Перми и Иркутске), где-то частично компенсировали учащимся расходы. Но в большинстве регионов решили действовать по знаменитой схеме: «Спасение утопающих дело рук самих утопающих».

Но быстрее всех сориентировались ребята Москвы и Самары. По нашей информации, в этих городах резко вырос рынок поддельных проездных документов. Так, к примеру, в той же Самаре фальшивый проездной можно купить через «доверенных лиц» в два с половиной раза дешевле. В Москве «левая сезонка» на трамвай-троллейбус-автобус стоит всего 100-200 рублей. При этом можно не опасаться разоблачения: качество подделок – на самом высоком уровне. Тем более что многие кондукторы, как правило, не горят желанием проверять проездные документы на подлинность…

=0=0=

Ядерный взрыв над Москвой или кто виноват в пожаре 1812 года?

«Два офицера расположились в одном из кремлевских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычайный свет, и они увидали, что пламя охватило дворцы: сначала оно осветило изящные и благородные очертания их архитектуры, а потом все это обрушилось… Сведения, приносимые съезжавшимися со всех сторон офицерами, совпадали между собой. В первую же ночь, с 14-го на 15-е огненный шар спустился над дворцом князя Трубецкого и поджег это строение».

В истории есть несколько фактов, которые считаются непреложными. То есть в них никто не сомневается и проверять не собирается. Одним из таких фактов является пожар в Москве в 1812 году. В школе нам преподавали, что Кутузов специально поджег Москву, чтобы французам достался полностью выгоревший город. Что Кутузов приготовил для армии Наполеона ловушку. В итоге официальная история так на этой точке зрения и осталась...

Даже в самом 1812 году причины знаменитого пожара обсуждались неохотно. Для русских сам факт сдачи древней столицы на поругание наполеоновским войскам был крайне неприятен, и лишнее напоминание об этом не приветствовалось. Для французов же предание огню огромного города было тоже событием постыдным, несовместимым с ролью передовой цивилизованной нации, каковой они себя, несомненно, считали. Да и непосредственных свидетелей пожара, способных внятно и детально рассказать о происшедшем, оставалось немного: москвичи, особенно из образованных сословий, покинули город, многие захватчики погибли во время бесславного бегства из России…

Сейчас, когда и историки, и журналисты, и просто думающие люди стали скептически относиться к тому, чему их учили в школах и институтах, преобладают три версии: Москву нарочно сожгли французы; Москву нарочно сожгли русские патриоты; Москва загорелась от небрежного отношения и захватчиков, и оставшегося крайне малочисленного населения. В романе «Война и мир» Лев Толстой, разобрав возможные версии, пришел к выводу: Москва не могла не сгореть, поскольку в отсутствие твердого порядка любое, даже незначительное возгорание грозит общегородским пожаром.

«Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей — не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотно и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое». Как говорится, Толстой встал на позицию «ни нашим, ни вашим». У этой версии, как у любой другой, есть право на существование, но достоверной она не выглядит. Что же касается поджога русскими или французами, то и здесь не все так просто. Ни одна из сторон не была заинтересована в уничтожении города, поэтому и вероятность умышленного поджога крайне мала, можно сказать, ничтожна.

Французы были меньше всех заинтересованы в уничтожении Москвы. Армия, вступающая в большой, богатый город, никогда не станет его уничтожать, оставаясь на пепелище. Достаточно вспомнить многочисленные воспоминания и архивные документы, указывающие на то, что французские солдаты в начальный период возникновения пожара участвовали в тушении наравне с местными жителями, формируя пожарные команды. Москва была серьезной картой в рукаве Наполеона на переговорах о мире, и лишиться ее в результате поджога было бы непростительной глупостью. К тому же, в результате пожара пострадала значительная часть подразделений французской армии, которые потеряли погибшими и обожженными значительное количество солдат. Уж если французы и подожгли бы Москву, то свои войска заранее бы вывели.

Однако версия о гибели Москвы от рук французских солдат активно использовалась русским правительством в пропагандистских целях. Уже в правительственном сообщении от 29 (17 по старому стилю) октября 1812 года вся ответственность за пожар возлагалась на наполеоновскую армию, а поджог был назван делом «поврежденного умом». Зато в одном из императорских рескриптов от 1812 года на имя генерал-губернатора Москвы графа Ростопчина уже указывалось, что гибель Москвы являлась спасительным для России и Европы подвигом, который должен был прославить русский народ в истории, результатом Божьего промысла, а в другом рескрипте назывался виновник пожара — французы. Иными словами, русские не знали, на какую же позицию им все-таки встать.

Среди тех, кто не сомневался в ведущей роли генерал-губернатора Москвы Ростопчина в организации пожара — русский историк Дмитрий Бутурлин, который писал, что «не могши сделать ничего для спасения города ему вверенного, он вознамерился разорить его до основания, и чрез то саму потерю Москвы учинить полезной для России». По Бутурлину Ростопчин заранее приготовил зажигательные вещества. По городу были рассеяны наемные поджигатели, руководимые переодетыми офицерами полиции.

Другие историки (русские и советские) считали поджог Москвы проявлением гения Кутузова. В советское время вопрос о причинах московского пожара принял политическую окраску. Если первые советские историки не сомневались в решающей роли Ростопчина (или Кутузова, Ростопчин сам принять такое решение ну никак не мог!), то в дальнейшем историография по данной проблеме носит на себе идеологический отпечаток.

В хронологическом порядке для работ разных десятилетий характерно зачастую противоположное отношение к проблеме. Так в 20-х годах прошлого века господствовало мнение, что пожар был организован русскими. В 30-е годы Евгений Звягинцев предположил, что его причиной являлась «неряшливость в обращении с огнем французов». В 40-е годы прозвучала позиция Милицы Нечкиной, что пожар — проявление патриотизма русского народа, но без указания конкретных лиц. В 1950 году появилось первое в советские годы серьезное исследование Ивана Полосина, утверждавшего, что пожар — это выражение патриотического подъема москвичей, но его главной причиной был приказ Кутузова. Наконец, в 1951-1956 годы оформилась версия Любомира Бескровного и Николая Гарнича о том, что французы сознательно жгли Москву. К ним в 1953 году присоединились Нечкина (поменявшая точку зрения на сто восемьдесят градусов) и Жилин. Указанная концепция господствовала в 60-70-х годах.

Что касается Ростопчина, то в 1823 году граф написал сочинение «Правда о пожаре в Москве», где он довольно подробно описывал надуманность обвинений в его адрес, и приводил конкретные факты, по которым уничтожение Москвы было как минимум нецелесообразным. В частности, говорил о несостоятельности таких причин поджога, как уничтожение запасов продовольствия и жилого фонда для размещения солдат. К тому же, русские не предприняли никакой попытки эвакуации мирного населения или хотя бы предупреждения о необходимости покинуть город в ближайшее время. Сложно себе представить, чтобы губернатор отдал приказ поджечь город, в котором находится несколько десятков, а то и сотен тысяч жителей.

Если резюмировать все данные и произвести хотя бы минимальный анализ произошедшего, то напрашивается несколько выводов. Во-первых, не существует единой официальной версии о причинах московского пожара, которая суммой фактов и доводов перевесила бы остальные. Все существующие версии в какой-то мере политизированы. И это значит, что истинные причины на настоящий момент не вскрыты.

Во-вторых, пожар не нужен был ни России, ни Наполеону.

В-третьих, большинством очевидцев отмечены необычные обстоятельства возникновения очагов пожара, который, будучи потушенным в одном месте, появлялся вновь в другом.

В-четвертых, пропаганда лжет нам о том, что Москва была деревянная. Это делается для преувеличения пожароопасности города в нашем воображении. Фактом является то, что весь центр города в радиусе 1,5 км от Красной площади был каменным. Показательно и то, что за 10 месяцев 1869 года в Москве насчитали 15 тысяч пожаров. В среднем пятьдесят (!) пожаров в день. Однако ведь город весь не выгорал! И дело здесь не столько в бдительности, сколько в повышенной пожарной безопасности каменного города с широкими улицами.

Для того чтобы понять, что Москва в начале XIX века отнюдь не была деревянной, достаточно ознакомиться с работой «Каменное строительство в Москве XVIII века». В ней есть много интересного. Еще за сто лет до описываемых событий в центре города запрещалось деревянное строительство, в результате чего к 1812 году большая часть построек в Москве, не считая окраин, состояла из каменных и кирпичных домов, что значительно повышало пожарную безопасность города. При этом после пожара в каменном здании стены остаются целыми, а выгорают лишь внутренние помещения. В то время как по описаниям того времени, после пожара 1812 года в центре столицы не осталось практически ничего.

В-пятых, после катастрофы в течение нескольких дней люди в пораженной зоне находились в состоянии шока. Вооруженные противники не воспринимали друг друга как угрозу. По Москве открыто бродили до 10 тысяч русских солдат, и никто из французов, находившихся там более месяца, не пытался их задерживать.

В-шестых, ущерб от катастрофы оказался немыслимо тяжелым. Французы потеряли в Москве 30 тысяч человек, что больше, чем их потери в Бородинском сражении. Москва на 75 процентов была уничтожена. В руины превратилась даже каменная застройка, чего не может случиться при обычном пожаре. Руинами стала значительная часть Кремля и массивных каменных торговых рядов, что пропаганда вынуждена была объяснять проделками неадекватного Наполеона (якобы он приказал все это взорвать). А то, что степень разрушения того же Кремля в разных местах была различной, объяснялось тем, что торопливый Мюрат не все фитили поджег, либо дождь их погасил и т.д.

В-седьмых, армия французов не располагала достаточными средствами для разрушения массивных каменных построек в таких масштабах. Полевая артиллерия для этого не годится, да и пороха столько не набрать. Речь о килотоннах в тротиловом эквиваленте.

И, наконец, в-восьмых. До сегодняшнего дня распределение фонового уровня радиации в Москве указывает на следы применения… ядерного боеприпаса. Профессионалам, понимающим в вопросе, четко виден эпицентр и факел рассеивания радиоактивных продуктов взрыва. Расположение эпицентра соответствует наблюдениям очевидцев, а направление рассеивания повторяет описанное направление ветра.

То, что превратило Москву в руины и пепел, потрясло очевидцев до степени шока. Только этим можно объяснить «призрачное» состояние и жителей города, уже ни от кого не скрывавшихся, и десятка тысяч русских солдат, отчасти вооруженных, которые уже не думали воевать с французами или просто покинуть город (были деморализованы и дезориентированы), и французских солдат, которые также не обращали внимания на присутствие вооруженного противника.

Все эти данные и выводы не могли не заставить думающих исследователей и историков искать какие-то другие причины в московском пожаре. Версий выдвигалось (и выдвигается) великое множество. Недавняя находка позволяет высказать новое, совершенно неожиданное предположение.

Несколько лет назад некий московский чиновник приобрел запущенное поместье на юге Франции, в окрестностях Тулона. После вступления в права владения он затеял ремонт старинного особняка и, готовя мебель к реставрации, в одном из потайных ящичков письменного стола обнаружил дневник некоего Шарля Артуа, лейтенанта наполеоновской армии, которому посчастливилось вернуться домой. В дневнике описывались московские события и подробности возвращения армии из России. Сейчас рукопись проходит ряд экспертиз, но с отрывками из нее, благодаря любезности владельца, удалось ознакомиться.

«Я стоял во дворе большого русского дома. Невысокое солнце заливало Москву золотистым светом. Внезапно загорелось второе солнце, яркое, белое, ослепительное. Оно располагалось на двадцать градусов выше первого, истинного, и светило не более пяти секунд, однако успело опалить лицо Поля Берже, отдыхавшего на балконе. Стены и кровля дома начали дымиться. Я приказал солдатам вылить на кровлю несколько десятков ведер воды, и лишь благодаря этим мерам удалось спасти усадьбу. В других усадьбах, расположенных ближе к новоявленному светилу, начались пожары. Именно эта загадочная небесная вспышка и послужила причиной страшного пожара, уничтожившего Москву...»

А вот запись из того же дневника, сделанная неделю спустя: «Начали выпадать волосы. Я поделился сим печальным открытием с Жирденом — но у него те же неприятности. Боюсь, скоро весь наш отряд — да что отряд, весь полк станет полком лысых… Многие лошади тяжело больны, что ставит в тупик ветеринаров. Как и лекари двуногих, они утверждают, что вся причина в злокачественных миазмах, растворенных в московском воздухе… Наконец, решение принято: мы покидаем Москву. Покидаем, ничего не добившись, пораженные недугом, ослабленные, немощные, бессильные. Одна лишь надежда, увидеть родную Францию придает мужества, иначе мы предпочли бы просто лечь на землю и умереть — до того скверно наше состояние...»

Любопытно описание бегства наполеоновских войск из России. Как известно, отступать французам (на самом деле состав армии Наполеона был многонациональным, собственно, французы в ней составляли меньшинство) пришлось по разоренной Смоленской дороге. Недостаток продовольствия и фуража, отсутствие зимнего обмундирования превратили некогда могучую армию в толпу отчаявшихся, умирающих людей. Но только ли «генерал Мороз» и «генерал Голод» виновны в несчастьях, обрушившихся на войско? «Вокруг продолжаются пожары. Усадьба, где мы расквартированы, уцелела, но, как назло, новая напасть поразила наши ряды. Гнилая русская вода, невоздержанность в еде или иная причина, но все наши люди страдают от жесточайшего кровавого поноса. Слабость во всех членах, головокружение, тошнота, переходящая в неукротимую рвоту, добавляют несчастий. И не мы одни в подобном положении — все батальоны нашего полка, все полки в Москве. Лекари подозревают дизентерию либо холеру, и рекомендуют поскорее покинуть негостеприимный город. Давеча приезжал Пьер Дюруа. Его отряд стоит в десяти верстах от московской заставы, все здоровы и веселы, правда, тревожат русские партизаны. Видя плачевное наше состояние, он тут же повернул назад, боясь подхватить заразу...»

Военная статистика утверждает, что в Москве от французской армии, вошедшей в город, уцелела лишь одна треть. Буквально такими словами пишет в своих мемуарах «Пожар Москвы 1812» бригадный генерал граф Филипп де Сегюр: «От французской армии, как и от Москвы, уцелела лишь одна треть...» А вот что мы читаем в московском издании 1814 года «Русские и Наполеон Бонапарт»: «По признанию самих французских пленных, 39-дневное пребывание их в Москве стоило им 30 тысяч человек...» Для сравнения интересный факт. В 1737 году, как известно, случился один из самых страшных пожаров в Москве. Тогда стояла сухая ветреная погода, выгорело несколько тысяч дворов и весь центр города. По масштабам тот пожар был соизмерим с пожаром 1812 года, но в нем погибло всего лишь 94 человека. Каким образом катастрофа 1812 года, будучи таким же пожаром, смогла поглотить две трети расквартированной в Москве французской армии? То есть порядка 30 тысяч человек? Они что, ходить не могли? А если не могли, то почему?!

Но вернемся к дневнику Шарля Артуа. Страницы, описывающие обратный путь французов, тяжелы и скорбны: отряд Артуа терял людей ежедневно, но не в боях — воевать они были не в силах, — а от слабости и истощения, вызванных таинственной болезнью. Даже та скудная провизия, которую удавалось раздобыть, впрок не шла, они просто не могли переварить ее. Солдаты покрылись гнойниками и язвами. Гибли и люди, и лошади. От русских отбивались те части, которые не входили в Москву, но ряды их таяли, в то время как армия русских только крепла.

Как известно, большая часть наполеоновской армии сгинула на просторах России. Шарля Артуа болезнь сделала инвалидом. Сразу по возвращении во Францию он получил отставку, однако прожил недолго и умер в возрасте тридцати двух лет бездетным.

Новый владелец поместья (ко всему прочему, кандидат физико-математических наук), ознакомившись с рукописью и проконсультировавшись со специалистами, высказал предположение: армия, оккупировавшая в 1812 году Москву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое излучение вызвало пожары, а проникающая радиация — острую лучевую болезнь, которая и подкосила армию.

Но откуда ядерная бомба взялась в те времена? Во-первых, причиной взрыва могла оказаться не бомба, а падение метеорита из антивещества. Теоретическая вероятность подобного события незначительна, но не нулевая. Во-вторых, удар по просьбе российских властей мог быть нанесен «Великими Древними», криптоцивилизацией, населяющей подземную Русь. Версия несколько фантастична, но в пользу этого предположения говорит и решение Кутузова оставить Москву после выигранного генерального сражения, и невиданная в те времена массовая эвакуация населения из города. Власти решили пожертвовать строениями во имя гибели врага.

Последнее, наиболее вероятное, но, одновременно, и наиболее путающее предположение заключается в том, что до Москвы 1812 года донеслись отголоски гораздо более позднего — и гораздо более мощного — ядерного взрыва. Существует теория, что часть энергии, освобождающейся во время неуправляемой ядерной реакции, перемещается во времени как в прошлое, так и в будущее. Именно из будущего и донесся до армии Наполеона отголосок ядерного взрыва.

Французский император, находившийся в момент взрыва в каменном здании, получил относительно небольшую дозу радиации, которая сказалась уже на острове Святой Елены. Официальная же медицинская наука утверждала, что Наполеон умер от отравления, предположительно мышьяком. Но, как известно, симптомы отравления мышьяком и симптомы лучевой болезни схожи.

Можно, конечно, предположить, что дневник Шарля Артуа — очередная мистификация. Какой-то там чиновник-физик-математик без доступного для всех желающих имени и адреса, какой-то умерший непонятно от чего французский лейтенант, еще неизвестно, существовавший ли на самом деле… Пусть мистификация, пусть! Однако мемуары графа де Сегюра — отнюдь не мистификация! А в его мемуарах тоже есть слова о том, что некоторые его офицеры видели, как в момент пожара каменные здания вспыхивали, после чего разваливались. Вообще в описаниях многих очевидцев часто встречаются фразы о вспышках и последующих разрушениях строений. Согласитесь, что во время обычного пожара каменные здания себя так не ведут!

Да и люди не ведут себя так странно после простого, хоть и масштабного пожара. У де Сегюра читаем: «Те же из наших, которые раньше ходили по городу, теперь, оглушенные бурей пожара, ослепленные пеплом, не узнавали местности, да и кроме того, сами улицы исчезли в дыму и обратились в груды развалин… От великой Москвы оставалось лишь несколько уцелевших домов, разбросанных среди развалин. Этот сраженный и сожженный колосс, подобно трупу, издавал тяжелый запах. Кучи пепла, да местами попадавшиеся развалины стен и обломки стропил, одни указывали на то, что здесь когда- то были улицы. В предместьях попадались русские мужчины и женщины, покрытые обгорелыми одеждами. Они подобно призракам, блуждали среди развалин...» Спрашивается, чего им блуждать? Чего они потеряли на пепелище?

Мемуары графа де Сегюра хорошо известны, вот только историки берут из них только то, что считают необходимым. Например, упоминания о нескольких пойманных поджигателях тиражируются во всех изданиях, а на воспоминания о необычном характере горения закрываются глаза, и эти данные в печать не попадают. А мы ведь как устроены? Нам ведь первоисточник открыть ох как тяжело, мы все больше цитатами удовлетворяемся...

Есть и еще одно интересное описание из книги де Сегюра: «Два офицера расположились в одном из кремлевских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычайный свет, и они увидали, что пламя охватило дворцы: сначала оно осветило изящные и благородные очертания их архитектуры, а потом все это обрушилось… Сведения, приносимые съезжавшимися со всех сторон офицерами, совпадали между собой. В первую же ночь, с 14-го на 15-е огненный шар спустился над дворцом князя Трубецкого и поджег это строение».

Нынешние историки склонны относить сей факт к фантазиям графа. Но неужели в генералы во Франции выбивались фантазеры?

Согласно воспоминаниям очевидцев, после пожара Москва превратилась в груду пепла, не осталось практически ничего. Огромное количество жертв, превышающее число погибших в крупнейших сражениях этой войны, просто теоретически не может соответствовать обычному пожару, пускай и целого города. При этом, судя по описаниям графа де Сегюра, солдаты и офицеры французской армии после борьбы с пожаром были полностью измождены, и сидели на «мокрой соломе» или в «холодной грязи». То есть на улице шел дождь, или как минимум была значительная влажность после осадков. Этот факт очень важный, так как подавляющее большинство самопроизвольно возникающих пожаров в таких природных условиях не распространяются, а быстро затухают, тем более в районах с каменной застройкой...

Сильнее всего пострадал центр города — несмотря на то, что был застроен исключительно каменными и кирпичными зданиями. Даже от Кремля почти ничего не осталось, хотя от окружающих построек его отделяли широкие площади и рвы. Такие, например, как проходивший от Арсенальной башни до Беклемишевской Алевизов ров (34 метра в ширину и 13 в глубину). Этот огромный ров после пожара оказался полностью завален обломками и мусором, после чего заровнять его оказалось проще, чем расчистить.

Кстати, Наполеон, которого (согласно первой версии) обвиняют в поджоге Москвы и взрыве Кремля, сам едва уцелел во время этого пожара. Граф де Сегюр рассказывает: «Тогда наши после долгих поисков нашли возле груды камней подземный ход, выводивший к Москве-реке. Через этот узкий проход Наполеону с его офицерами и гвардией удалось выбраться из Кремля».

В общем, очень странный пожар. Мягко говоря. Необычный свет, огненный шар, пламя, обрушивающее дворцы… Не глинобитные мазанки, а многоэтажные здания! Пламя не зажигающее, а освещающее сначала и лишь потом обрушивающее! Насчет шара — вообще без комментариев. Тем, кто не догадался или закрывает глаза на очевидное, стоит просто посмотреть кинохронику ядерных испытаний...

Свежие комментарии