ДИАНА КАДИ: РОССИЯ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Писательница Диана Кади — о массовых задержаниях в Крыму

Бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Чорновил сравнил Россию с нацистской Германией. «Улицы перегораживают вооружённые отряды полиции, блокируют въезды в целые посёлки. В дома врываются вооружённые до зубов спецназовцы и ФСБшники.

Не дожидаясь, когда им откроют, выбивают окна и двери. Угрожают жителям автоматами, терроризируют женщин и детей, бросают лицом в землю мужчин, одевают наручники и вывозят без объяснений и предъявления обвинений. Страх и террор парализуют многих…», — написал экс-депутат на своей странице в Facebook. Чорновил негодует, почему арестовывают «невинных» крымских татар, ведь те всего-навсего проявляют какую-то активность в своих религиозных общинах. Действительно — это всего лишь представители террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Безобидные ребята, а эти «оккупанты» посмели их потревожить.Вообще забавно, когда такие аналогии звучат из уст гражданина страны, где героем на государственном уровне является Бандера*. Да и к террористам там относятся с особой теплотой. Вспомним того же Сенцова. Ради того, чтобы выставить Россию агрессором, Чорновил и его коллеги даже ИГИЛ в союзники готовы записать, а «Хизб ут-Тахрир» первый шаг на пути к этому. К слову, боевики националистического военизированного батальона имени Номана Челибиджихана «Аскер» являются сторонниками этой террористической ячейки. Чем занимаются бойцы Ленура Ислямова всем известно.

Когда в СМИ регулярно появляются новости о массовых задержаниях радикально настроенных крымских татар, может сложиться впечатление, что это действительно запугивание несогласных.

Но всё дело в том, что при Украине экстремистов не только не арестовывали, но и всячески поддерживали, а сейчас используют в борьбе против России.Обыски, проведённые 27 марта в Крыму называют репрессиями по национальному и религиозному признаку. «Это зачистка, это спецоперация. Это не имеет ничего общего с процессуальными действиями…», — сетует замглавы Меддлиса Ахтем Чийгоз, призывая поднять вопрос освобождения «политических заключённых» на международных площадках. И наверняка поднимут: подадут новые резолюции, а Джемилев снова будет раздавать интервью о «притеснениях» крымско-татарского народа, посмевшего встать против «кровавого» российского режима. Вот только хочется задать вопрос европейским политикам, сочувствующим так называемым жертвам репрессий: не потому ли у вас сотни погибших от рук террористов? Может, вам стоит поучиться у России, как предотвращать массовые убийства? А задержание членов «Хизб ут-Тахрир» — это и есть настоящая борьба с терроризмом.

Об убийстве СССР

26 декабря 1991 года был предательски добит СССР. 25 декабря Президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по принципиальным соображениям» и подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами. А также отдал главе России Борису Ельцину управление стратегическим ядерным оружием. 26 декабря 1991 года сессия верхней палаты Верховного Совета Союза приняла под председательством А. Алимжанова (казахский писатель и общественный деятель) декларацию № 142-Н о прекращении существования Советского Союза.

В связи с этой датой – 20-летие предательства глобальных масштабов - новый состав Государственной Думы Российской Федерации должен внести предложение о начале масштабного расследования высшими органами государственной власти России, вместе с властями Белоруссии и Казахстана, действий или бездействий господина Горбачева, Ельцина и ряда других персон, которые, находясь на высших государственных должностях, привели вверенную им державу к развалу. Они должны ответить за этот акт предательства, умерших необходимо лишить государственных наград, предать позору.

Причём понимание того, что СССР можно было спасти, есть и на высшем политическом уровне. Так, Владимир Путин, отвечая на вопрос историка Натальи Нарочницкой во время недавнего прямого эфира, сказал, что хотя история не имеет сослагательного наклонения… «но, конечно, нужно было своевременно в СССР начинать экономические преобразования и реформы и закрепить их демократическими преобразованиями в стране. Нужно было последовательно, настойчиво и бесстрашно, не пряча голову в песок и не оставляя попу снаружи, бороться за территориальную целостность нашего государства».

15 марта 1990 года Михаил Горбачёв на заседании Внеочередного III Съезда народных депутатов Советского Союза в Кремлёвском дворце съездов принёс присягу в качестве Президента СССР, став первым и единственным Президентом Союза Советских Социалистических Республик. Согласно данной присяге, Горбачёв был должен соблюдать и защищать Конституцию Союза, защищать безопасность и территориальную целостность своего государства, верно служить советскому народу. А он предал страну и народ.

Горбачёв - Президент СССР - был обязан, после того как 8 декабря главы Российской Федерации (РСФСР), Республики Беларусь и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (т.н. Беловежское соглашение), отстранить от власти руководителей РСФСР, УССР и БССР. А затем назначить перевыборы глав этих республик, которые нарушили советский закон. Деятельность Ельцина, Кравчука, Шушкевича и их приближённых должна была быть расследована и получить правовую оценку. Горбачев как глава СССР и Верховный Главнокомандующий должен был предпринять всё, что от него зависит, чтобы сохранить страну, вплоть до ареста тех, кто посягнул на территориальную целостность, безопасность СССР. При необходимости пойти на введение чрезвычайной ситуации, «чисток» и репрессий. Эта борьба была бы поддержана большинством населения, армией. Надо было только проявить политическую Волю. Вместо этого Горбачёв подал в отставку.

Те, кто считает, что такие действия привели к Гражданской войне, миллионам жертв, ошибаются. Во-первых, развал СССР и так привёл к миллионам жертв – огромным прямым и косвенным демографическим потерям, возвращению Средней Азии в прошлое – в средневековье, потере геополитических, экономических, военных позиций, которые выстраивались столетиями, потом и кровью сотен тысяч наших пращуров. Во-вторых, Россия смогла сохранить целостность в тяжелейшие 1990-е годы. В-третьих, обоснованность единства территории бывшего Советского Союза подтверждают нынешние интеграционные процессы. Этот процесс исторически обоснован, закономерен и просто необходим для выживания наших народов в буре мирового «шторма».

Объединение решит массу проблем, в том числе и миграционную. В республики придёт стабильность, вырастет уровень жизни, людям не надо будет уезжать в поисках лучшей доли. Надо заметить, что в Российской империи и СССР не было проблемы массовой миграции, русские приносили на окраины стабильность, порядок, процветание.

Россию не спасёт создание т.н. «Русской республики» («Руссланда»). Пример самых великих вождей Руси-России-СССР: Олега Вещего, Святослава, Ивана III, Ивана Грозного, Екатерины II, Николая I, Сталина - говорит о том, что они всегда двигались в сторону расширения территории державы и никогда не уходили с тех территорий, которые были взяты добром или мечом, где была пролита кровь русских воинов. Отступление, уход говорит о деградации, близости гибели державы, цивилизации. Руководство СССР предало советский народ, русское и русскоязычное население, которое проживало в получивших «независимость» республиках. На территории бывшего СССР нет ни одной республики, которая бы стала жить лучше после развала Советского Союза. У всех есть целая куча проблем, которые ведут к полной гибели, растворению в соседних проектах, державах. Миллионы кавказцев, среднеазиатов не от хорошей жизни бегут и едут в Россию. Вымирает Украина, бывшие «витрины» СССР – республики Прибалтики, серьёзные проблемы у Белоруссии (без интеграции с РФ перспективы нет), на грани нового развала Грузия. Азербайджан в долгосрочной перспективе будет провинцией Турции, а в настоящее время ему угрожает война на истребление с Арменией. Республики Средней Азии ждёт поглощение Китаем или хаос кровавой межнациональной резни, исламизации и окончательный возврат к феодальным отношениям. Уходим мы, приходят другие – англо-саксы, саудовцы, турки, китайцы.

Неразумно утверждать, что нельзя опять «кормить» Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику и пр. окраины. Конечно, перегибов, которые были в СССР, допускать нельзя, когда русские области пребывали в запустении, а окраины получали первоочередное финансирование. С другой стороны, Россия, русский народ в своё время взяли за все эти малые народы ответственность, стали для них «большим белым братом». И «кидать» их непозволительно, это одна из причин резкого падения уважения к русским в 1990-е годы. Раз в своё время спасли, подчинили, взяли в свой состав, надо нести ответственность. Наказывать за ошибки, по примеру Иосифа Сталина, который «наказал» чеченцев, ингушей, крымских татар. Причём за «дело» и весьма мягко, милосердно. И все это тогда знали. «Поощрять» за успехи в деле роста культуры, цивилизованности.

Прошло 20 лет, и республики бывшего СССР, кроме России (ядро Русской цивилизации), так и не смогли стать независимыми государствами. Кроме того, в некоторых из них процессы разложения зашли так далеко, что они стоят перед угрозой дробления, гибели. Это подтверждают и волнения в сравнительно благополучном Казахстане. Без России никто из них не имеет шансов в этом жестоком мире, где правит закон силы. Значительная часть из них даже не может себя прокормить, не говоря уж о национальной безопасности, территориальной целостности.

Глупо говорить и о «неизбежности распада Союза». Выбор всегда есть, был выбор и у Горбачева. Когда поляки и французы сидели в Москве, немцы штурмовали столицу СССР и готовились к параду на Красной площади, многие тоже думали, что это всё, конец Руси-России-СССР. Но благодаря воле вождей, героизму и мужеству народа враги просчитались.

Николай Голодников. На своём месте

Он был находкой для писателей и журналистов. Прошедший все ступени лётной карьеры (да, не самое подходящее применительно к Голодникову слово) – от курсанта до генерала, создавший, по сути дела, одно из лучших в стране военных авиационных училищ, длительное время возглавлявший ряд далеко не бутафорских на тот момент организаций, проживший долгую жизнь и много повидавший. Он рассказывал, благо память была отменная. Охотно – о самолётах (отечественных и ленд-лизовских), своих командирах (в полку имени Б.Ф. Сафонова он застал и самого Бориса Феоктистовича), товарищах, чьи имена известны многим, интересующимся историей Великой Отечественной войны. Павел Климов, Николай Бокий, Пётр Сгибнев, Павел Орлов, Пётр Коломиец… Интересно, нетривиально описывал противника. В ответ на расспросы о себе улыбался… и вновь рассказывал о самолётах, командирах, товарищах. Его рассказы, вошедшие в ряд книг и неоднократно печатавшиеся на страницах газет, сегодня нетрудно найти в Интернете. Подчеркнём – в них много интересного и даже уникального, но маловато самого Голодникова. Особняком, пожалуй, стоит повесть М. Цыбулько «Генерал из легенды», в значительной мере посвященная личности самого Николая Герасимовича, его становлению как лётчика-истребителя и военного руководителя.

С видеоматериалами о Голодникове дело обстоит ещё сложнее. Да, был фильм «Ледяное небо», одним из участников которого стал старший сын генерала Юрий, рассказавший о нескольких эпизодах из жизни отца во время его службы на Северном флоте. Бывшими выпускниками СВВАУЛШ был создан документальный фильм об истории Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов, в который вошел и рассказ Николая Герасимовича о становлении вуза. Сохранились фрагменты интервью и выступлений на памятных мероприятиях, в которых практически всегда принимал участие генерал Голодников. И тем не менее, цельного визуального материала об этом замечательном и таком полезном своей Родине человеке, к сожалению, не было.

Наш фильм «Николай Голодников. На своём месте» – попытка восполнить этот пробел. Попытка понять, как из обычных парней, не помышлявших о военной карьере, в короткий срок выросла целая плеяда прекрасных командиров. Понять, как, пройдя через испытания военного времени, можно найти себя в мирной жизни и быть востребованным обществом. И наконец подойти к решению другого, не менее важного для нас вопроса: возможно ли сегодня появление и существование в нынешних российских реалиях людей подобного типа?

Главным рассказчиком в нашей истории стал Юрий Голодников, большую часть жизни проживший рядом с отцом и знавший его с самых разных сторон. На вопрос о том, какую музыку любил отец, Юрий Николаевич ответил: «Ту музыку… фокстроты, танго…» Так музыка 30-40-х годов стала, пожалуй, вторым главным героем этого фильма.

Документальный фильм "Николай Голодников. На своём месте":

Свет и жизнь Павла Яблочкова

Жизнь и деятельность Павла Николаевича Яблочкова пришлась на очень значимый с точки зрения научно-технического прогресса период в отечественной и мировой истории. Именно вторая половина XIX века стала тем периодом, когда технический прогресс набрал невиданные обороты и, что самое главное, стал чувствоваться и в быту, в повседневной жизни людей. В частности, города впервые начали освещаться электричеством, и герой нашей статьи сыграл в этом деле одну из очень важных ролей.

Но сначала расскажем немного о жизненном пути изобретателя. Павел Николаевич Яблочков прожил короткую жизнь – всего 46 лет. Но успел он за нее очень многое. Яблочков родился 2 (14) сентября 1847 года в деревне Яблочково (Жадовка) Сердобского уезда Саратовской губернии. Его отец Николай Павлович Яблочков, обедневший мелкий помещик, в юные годы учился в Морском кадетском корпусе, но по состоянию здоровья был со службы уволен и получил гражданский чин губернского секретаря – один из самых младших в Табели о рангах. Мать будущего ученого, Елизавета Петровна, занималась ведением хозяйства.

Яблочковы были людьми образованными и стремились дать хорошее образование и сыну. В 1858 году 11-летнего Павла отец отвез в Саратов, в мужскую гимназию. Хорошо развитого мальчика зачислили сразу во второй класс гимназии, но уже в 1865 году Николай Яблочков забрал сына – пятиклассника из гимназии. Это решение было связано с тяжелым финансовым положением семьи – при всем желании Николай Павлович не мог обеспечить сыну дальнейшее гимназическое образование.

Поэтому решили определить Павла в Николаевское инженерное училище, но для этого требовалась предварительная подготовка – и Павел получил ее в частном подготовительном пансионе Цезаря Антоновича Кюна. Именно этот человек сыграл важнейшую роль в профессиональном выборе Павла Яблочкова, по сути став его первым наставником в инженерно-технических дисциплинах. Павел Николаевич Яблочков до конца своих дней сохранил трепетное отношение к первому учителю и всю жизнь продолжал с ним общаться.

30 сентября 1863 года 16-летний Павел был зачислен в Николаевское инженерное училище. Он приступил к занятиям в младшем кондукторском классе. Начались суровые будни и не менее сложная учеба. В августе 1866 года Павел Яблочков окончил Николаевское инженерное училище по первому разряду и получил чин инженер-подпоручика. Так началась непродолжительная военная карьера Павла Яблочкова. Он был распределен младшим офицером в 5-й саперный батальон, расквартированный в Киевской крепости. Для отца, Николая Яблочкова, военная карьера сына была очень желанной. Он хотел видеть Павла офицером, реализовавшим его собственные несостоявшиеся мечты о военной службе.

Но самого Павла Яблочкова, стремившегося к научной и изобретательской деятельности, армейская служба тяготила. Есть прирожденные военные, есть те, кто втягивается и служит добросовестно, но Яблочков к ним не относился. Он прослужил в саперном батальоне чуть больше года и принял решение уйти из армии. Сославшись на проблемы со здоровьем, Павел Яблочков уволился с военной службы в чине поручика.

Тем не менее, поддавшись настояниям родителей, Павел вернулся на военную службу в январе 1869 года. На этот раз командование учло склонности и пожелания молодого офицера. Павел Яблочков получил назначение в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте – единственное в Российской империи, где готовили военных специалистов по электротехнике. В Кронштадте Яблочков погрузился в изучение электрического тока, особенностей его применения для военных нужд, прежде всего – в минном деле.

Прослушав восьмимесячный курс Гальванического заведения, Павел Яблочков был назначен начальником гальванической команды в тот же 5-й саперный батальон, где он начинал службу. Но и с новой специальностью армейская карьера по-прежнему не прельщала молодого человека. Поэтому, как только истек трехлетний срок, 1 сентября 1872 года Павел Яблочков уволился со службы – на этот раз уже навсегда.

Судя по всему, Павел Яблочков прекрасно понимал, что военная служба требует полного погружения, будет препятствовать его изыскательской деятельности, тогда как «на гражданке» он рассчитывал совмещать работу и изобретательство. Уволившись из армии, Павел Яблочков устроился начальником службы телеграфа Московско-Курской железной дороги и практически сразу же сделал первое изобретение – черно-пишущий телеграфный аппарат, о котором, к сожалению, практически ничего неизвестно.

Параллельно со службой на железной дороге, Яблочков активно участвовал в деятельности кружка электриков-изобретателей при Московском политехническом музее. Здесь он впервые и задумался о тех богатых возможностях, которые электричество дает для освещения улиц и помещений. Изучив опыты Александра Николаевича Лодыгина в сфере электрического освещения, Яблочков стал работать над усовершенствованием дуговых ламп.

Первым делом Яблочков обратился к совершенствованию регулятора Фуко – сложного механизма, действовавшего с помощью трех пружин. Павел Яблочков стоял на передней площадке паровоза, менял угли, подкручивал регулятор, а затем перетаскивал оборудование на другой паровоз. Опыт оказался удачным, но Яблочков понял, что такой метод слишком трудоемкий, сложный и поэтому никогда не получит широкого распространения.

В 1874 году Павел Яблочков уволился со службы на телеграфе и вплотную занялся изобретательством, открыв в Москве мастерскую физических приборов. В мастерской проводились опыты по освещению большой площади с помощью прожектора, по усовершенствованию динамо-машины. Именно в это время Яблочков создал электромагнит, поставив обмотку из медной ленты на ребро по отношению к сердечнику. Но больше всего Яблочкова интересовало усовершенствование дуговых ламп.

Ближайшим соратником Павла Николаевича стал электротехник Н.Г. Глухов, с которым Яблочков занимался и опытами по электролизу растворов поваренной соли. В 1875 году, проводя опыты по электролизу, Яблочков увидел, что параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга и между ними вспыхнула электрическая дуга, которая сразу осветила лабораторию. Эта случайность стала тем импульсом, который подтолкнул Павла Яблочкова к идее создания более совершенной дуговой лампы, в которой отсутствовал бы регулятор межэлектронного расстояния.

В 1875 году, отправив жену с детьми к своим родителям, Яблочков поехал за границу. Он планировал показать свое изобретение в США, но по определенным обстоятельствам оказался во Франции, в Париже, где встретился с академиком Луи Бреге, который предложил ему место в своей фирме. Именно в Париже Яблочков завершил работу над своим изобретением. Так появилась знаменитая «свеча Яблочкова», благодаря которой имя изобретателя и вошло в историю мировой электротехники.

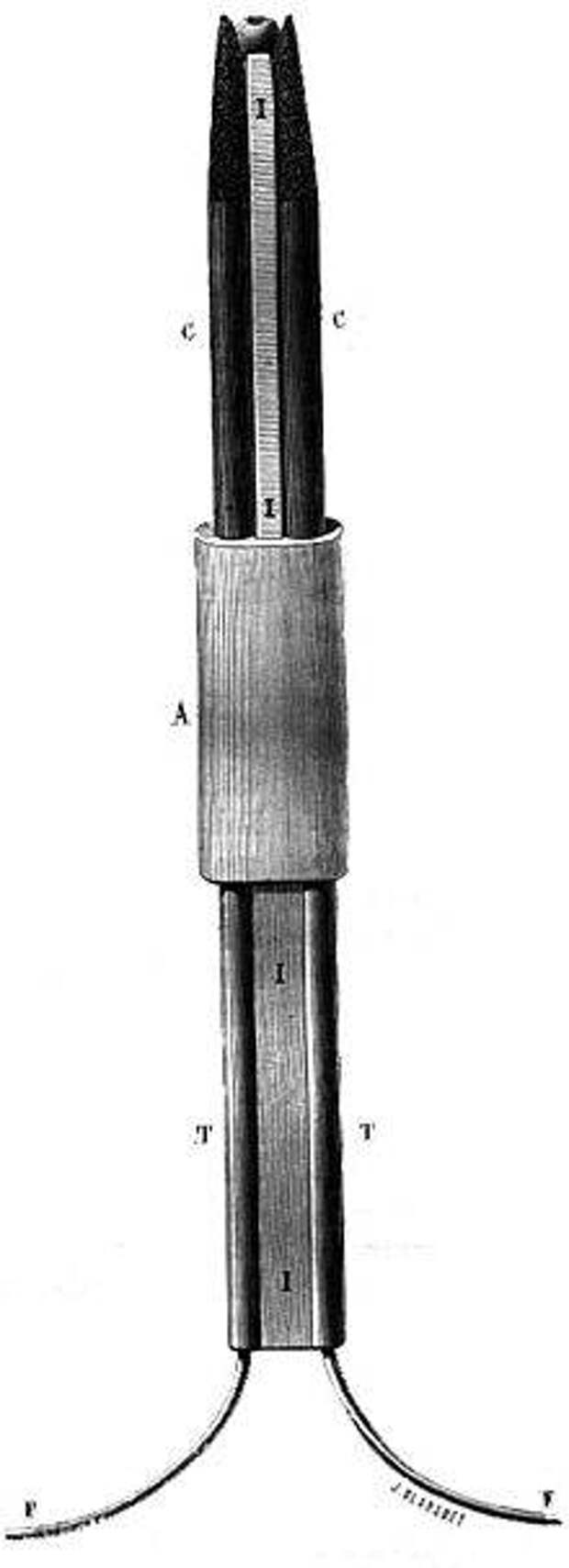

Устройство «свечи» представляет собой два угольных блока 6 × 12 мм в сечении, которые разделены гипсом или каолином. На верхнем конце закреплена перемычка из тонкой проволоки или угольной пасты. Конструкция крепится вертикально на изолированном основании. При подключении свечи к источнику тока проволока сгорала, поджигая дугу. Пламя дуги, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал, ярко освещало помещение или площадь. Устройство получало переменный ток от генератора Грамма.

Устройство «свечи» представляет собой два угольных блока 6 × 12 мм в сечении, которые разделены гипсом или каолином. На верхнем конце закреплена перемычка из тонкой проволоки или угольной пасты. Конструкция крепится вертикально на изолированном основании. При подключении свечи к источнику тока проволока сгорала, поджигая дугу. Пламя дуги, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал, ярко освещало помещение или площадь. Устройство получало переменный ток от генератора Грамма.Если свеча отключалась от источника тока, то гасла и ее уже нельзя было запустить заново. Поэтому Яблочков продолжил работу над ее усовершенствованием. Он стал подмешивать к изоляционному материалу порошки различных металлов, поэтому при отключении тока и погасании свечи на торце изолирующей массы образовывалась металлическая полоска и при повторной подаче электричества свеча вновь зажигалась. Электродов хватало на полтора часа. Изобретение Яблочкова обладало несомненными преимуществами по сравнению с угольной лампой А.Н. Лодыгина.

15 апреля 1876 года в Лондоне началась выставка физических приборов. На ней была представлена и французская фирма Бреге, от которой на выставку приехал Павел Яблочков. Одновременно Яблочков был и отдельным участником выставки, представив на ней свое изобретение – свечу. На металлических постаментах он установил четыре свечи, обернутые в асбест. К светильникам был подведен ток от динамо-машины. Яблочков повернул рукоятку, включив ток, и просторный зал выставки был освещен очень ярким электрическим светом. Все присутствовавшие были поражены.

Эффект от демонстрации свечи превзошел все ожидания самого Яблочкова. Западная печать разразилась многочисленными статьями, повествующими о невиданном успехе в деле электрического освещения. Свет приходит к нам с Севера — из России» — подобными заголовками в те дни пестрели газеты Англии, Франции, Германии. Казалось бы, столь масштабное признание заслуг Яблочкова не должно было оставить равнодушным и российское государство, но на родине к изобретению Яблочкова первое время относились без должного внимания.

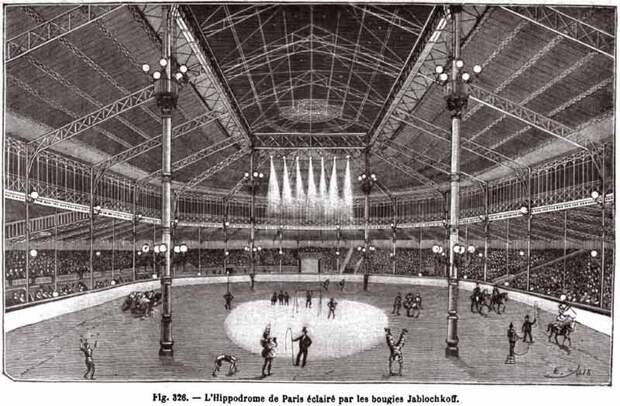

В результате, получив патент на изобретение, Яблочков уступил его французской компании, в которой продолжил работу начальником технического отдела. Свечи Яблочкова были запущены в массовое производство, которое достигло невероятных масштабов. Например, фирма Бреге выпускала 8 тысяч свечей в день. Одними из первых свечи купили фешенебельные магазины Лувра, а в мае 1877 года свечами осветили Avenue de l’Opera в Париже.

Вслед за Францией свечи Яблочкова получили распространение и в Великобритании. 17 июня 1877 года ими стали освещать Вест-Индские доки в Лондоне, затем – набережную Темзы, другие улицы и объекты. Вслед за Великобританией свечи Яблочкова загорелись в Германии и Италии, Швеции и Испании, даже в Португалии, Греции, Мексике, Бразилии, Британской Индии. В Россию свечи пришли позже – в октябре 1878 года они осветили казармы Кронштадтского учебного экипажа.

Свеча была далеко не единственным изобретением Павла Николаевича, облегчившим жизнь человечества. Так, Яблочков создал генератор переменного тока и трансформатор переменного тока, первым применил переменный ток в промышленных целях, использовал электромагнит с плоской обмоткой. Впервые в мире Яблочковым была разработана система дробления электрического света, позволявшая большому количеству свечей питаться от одного генератора тока.

В 1878 году Яблочков, поняв, что его деятельность наконец получила признание и в России, принял решение вернуться на родину. В Санкт-Петербурге была основана акционерная компания «Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко». Она занялась организацией электрического освещения в городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Гельсингфорсе, Архангельске и так далее.

Но все равно электрическое освещение из-за финансовых трудностей России не получило тогда в нашей стране такого распространения, как в Европе. И в 1880 году Яблочков вернулся в Париж. За участие в Международном конгрессе электриков в 1881 году он был награжден орденом Почетного легиона.

Не прекращал Павел Николаевич и химических опытов. Они, к сожалению, и стоили ему жизни. Во время опыта с хлором Яблочков сжег слизистую оболочку легких. Его состояние ухудшилось – у него опухли ноги, он стал часто задыхаться, кашлять. В 1892 году ученый вернулся в Россию, отдав все свое состояние за то, чтобы выкупить на Западе свои патенты. К этому времени он себя уже очень плохо чувствовал – перенес два инсульта, началась водянка, отказывали ноги.

19 (31) марта 1894 года в 6 часов утра Павел Николаевич Яблочков скончался. Изобретатель знаменитой свечи в буквальном смысле сгорел, отдав всю свою жизнь изобретениям и покинув этот мир всего в 46 лет. Интересно, что настоящее увековечение памяти Павла Николаевича происходило уже в советское время: именно в СССР в честь ученого были названы учебные заведения, улицы, а в 1947 г. была учреждена премия Яблочкова за достижения в электротехнике.

Свежие комментарии