Бог о браке и безбрачии… Как понять монастыри со «скопцами»?

Тема интересная и вкусная. Монахи и монастыри христианские, как Господь приказал к браку им относиться. Стереотип трепетный таков сформирован: обитателей культовых сооружений с незапамятных времён считают особо добродетельными людьми. Совершившими духовный подвиг (полностью согласен, без иронии). Их вера настолько велика, что они самостоятельно отлучили себя от мира. Плотского соблазна.

Немало гениального и полезного свершилось и придумалось для цивилизации за высокими стенами монастырей. Осталось ответить на главный вопрос: всё ли правильно делают подвижники? Насколько верно понимают Слово Божье? Откуда такое поветрие вообще появилось?

Как догадываетесь — о таком великом свершении во имя Господа… Священное Писание помалкивает. Даже напротив, возражает категорически. Как известно, Бог создал людей не для монашеской аскезы в запертой келье. А для любви и радости в браке, с самого первого эпизода творения:

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему». (Книга Бытия)

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».

Ладно, не хотите про древних евреев сказки слушать, апостольские времена возьмем. Иисус конкретизировал учение Бога-Отца о семье:

«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Марк)

Далеко за первопричинами странного поведения монашеского корпуса и аскезы целибата ходить не нужно. Аргументация добровольного безбрачия «основывается» на фразе Христа:

«Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». (Матфей)

Очень просто и понятно. «Есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами для Царства Небесного»… Вопрос: здесь Иисус призывает оскоплять себя физически? Или оставлять свои семьи рекомендует? Цитата, как обычно — хитро выпилена из контекста. Перед этим высказыванием Христос говорит о запрете развода без причины прелюбодеяния:

«Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние… тот подает ей повод прелюбодействовать...

На что ученики сказали:

«Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». (Матфей и Марк)

Логика железобетонная (одобряю как закоренелый холостяк): если нельзя разводиться, то лучше не жениться. Именно после этой фразы Иисус произносит свою «нетленку» про скопцов. Читаем всё вместе… что получаем? Может быть, Он пояснил: действительно, человек может не жениться, посвятив всю жизнь Богу. Но перед принятием такого решения нужно очень хорошо подумать. Очень-очень. Не зря поучение заканчивается предостережением: «Кто может вместить, да вместит».

Толкование такое: в этом разговоре апостолов с Иисусом речь идёт об изначальном добровольном отказе от брака. Не о разводе или уходе из семьи на служение Богу. Но как-то так получилось странно… именно наоборот всё поняли Отцы церкви. Подкрепляя ещё одной фразой свое «монастырское служение» и целибат:

«Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной». (Лука и Матфей)

С этим высказыванием чуть сложнее работать. Хотя простая логика вопиёт: что-то тут не так! Руководствуясь этим призывом, многие бросали семьи, жён с малолетними детьми. Гордо уходя в монастыри, свято уверенные в своей правоте и последующем Спасении. Опять вырванная из контекста цитата… Христос говорил о другом. Обращал внимание на важность правильных жизненных приоритетов для христианина.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его». (Матфей)

Распутываем общий контекст. Поставив Бога на первое место, человек порой должен поступиться мнением своей родни. Это было трудновато порой первым христианам, семьи патриархальные и очень большие, с жесточайшей иерархией. Но, в итоге данный шаг приведет к благу: «и … все приложится вам». Эту же мысль Христос выражал другими словами:

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». (Лука)

Картина понятная вроде? Действительно, на пути некоторых христиан — могут встать их близкие. Родня постоянно оказывает главенствующее влияние на выбор жизненного пути. Трудный выбор: послушаться родных и отречься от Господа. Или встать на путь Создателя, претерпевая определённое разделение в семье.

Но даже выбрав самый трудный, второй путь… верующий не должен прекращать заботиться о своих близких. Это прямой отказ от самой веры, права называться христианином. Читаем недвусмысленное послание Павла:

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». (1-е Послание Тимофею)

Собираем всё в кучу, задаём вопрос: откуда Церковь взяла, что имеет право регулировать вопросы брака? Откуда возник католический целибат, с запретом священникам и епископам жениться? В православии это касается только епископов. Откуда правило вынырнуло, что венчать в церкви можно только тем, кто принял веру (конфессиональную после некоторых событий)? Где написано? Почему Православие пользуутся неведомым Библии правилом — разрывать семейную жизнь прихожанина с иноверцем? Это делается несмотря на прямой запрет Христа, кстати. Бог-Сын назвал только один веский аргумент для развода. Прелюбодеяние.

«Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует».

Не найдя никаких фундаментов в Священном Писании, появляется 72-ое правило VI Вселенского (православного) Трулльского собора 691-692 годах. Церковь имеет право «расторгать сожитие», если христианин вступил в брак с «еретиком». Тоже христианином, но следующему ошибочному учению. С точки зрения православия.

«Недостойно мужу православному с женою еретическою браком совокупляться, ни православной жене с мужем еретиком сочетаваться. Аще же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитать не твердым, и незаконное сожитие расторгать. Аще же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен».

Есть другие правила, 12-е и 42-е, того же собора. Они принуждают клирика, принимающего сан епископа, — отказаться от жизни с женой. Супруга должна удалиться в монастырь. Как можно дальше от места служения бывшего мужа:

«Некоторые из … боголюбезнейших предстоятелей, и по совершившимся над ними рукоположении, не оставляют жити купно со своими супругами, полагая тем претыкание и соблазн другим. … да не будет отныне ничего таковаго. … Аще же кто усмотрен будет сие творящий, да будет извержен».

«Жена производимаго в епископское достоинство, предварительно разлучается с мужем своим, по общему согласию, по рукоположении его во епископа, да вступит в монастырь, далеко от обитания сего епископа созданный».

Очень интересно, на первоисточник бы таких решений взглянуть хоть глазком. Ведь синодальный Первоисточник (Библия) говорит о семейной жизни верующих людей с неверующими (язычниками). Не забывая епископов:

«Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим». (1-е Послание Коринфянам)

«Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?». (1-е Послание Тимофею)

Наверняка, святых отцов должно повергать в обморок другое установление апостольское, которое они явно не читали. Павел утверждал: апостолы свободны иметь жен. Многие их учеников Христа такому правилу следовали:

«Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа (Петр)?». (1-е Послание Коринфянам)

Лично Павел выбрал жизнь «скопца». Отказался от брака. Неизвестно, был холостяком или вдовцом. Но в проповедях не принуждал следовать его примеру:

«Хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем,… и мужу не оставлять жены своей». (1-е Послание Коринфянам)

Тут задержимся и распутаем смысл послания. Павел в собственном безбрачии видел положительные моменты? Да. Потому что был учеником Иисуса. Посланным нести Благую Весть по всему миру. Какая… семья? Которую придётся бросить или подвергать риску смерти, гонений, трудностям пути.

Апостол сказал: у каждого «свое дарование от Бога». Если не уверен, что сможешь положить свою жизнь служению… не искушай судьбу, избегай блуда. Вступай в брак. Выбор исключительно и сугубо добровольный. Лишь безбрачным и вдовам Павел советовал остаться в холостом статусе, как он. Предупредив: это просто совет, не повеление. Прямой приказ касается только одного: от имени Господа жене — не разводиться с мужем. Мужу — не оставлять жены своей.

Тонкость вторая: кого понимать под «вдовами», готовых для Служения Господу? А то этих «невест Христовых» наплодила Церковь, указывая на изречение апостола. Под вдовами, которые могут посвятить всю свою жизнь Богу, апостол подразумевал одиноких женщин старше 60 лет. Молодым же вдовам Павел советовал вновь вступать в брак:

«Вдовица должна быть избираема не менее как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа». (1-е Послание Тимофею)

«Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом».

Вопросы…

Такое впечатление, какую-то неправильную Библию читаем. А настоящая предназначена только для служителей культа. По которой, они свои правила навыдумывали. Церковь лишила своих служителей права выбора — против Слова Божьего. В православии вообще грех страшный — священник не может стать епископом, если не упечёт свою благоверную в монастырь глухой, про деток вообще молчок.

Тот же VI Вселенский Трулльский собор запретил православному клирику жениться после рукоположения. Если есть желание в брак вступить, успей найти супругу во время семинарских учений. Это на чём вообще основано? Какие семинарии в Библии?

Вот и получаем не очень приятные выводы. Священников церковные правила заставляют, во-первых, прямо нарушать заповедь Господа о запрете развода. Во-вторых, — становиться «скопцами». Быть «святее» апостолов. Которые через одного имели семьи. Ничего другого на ум не приходит… как любимое предостережение апостола Павла. О тяжких временах, предшествующих появлению нехорошего отрицательного персонажа:

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям …, через лицемерие лжесловесников, запрещающих вступать в брак». (1-е Послание Тимофею)

Нет, о ком-то другом речь? Ладно, пусть будет по-вашему. Не только безбрачие, но и отстранение от мира прямо нарушает установление Христа. Который сообщил христианам, что их занятие в Боге — стать светочами Веры:

«Идите, научите все народы». (Матфей)

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». (Матфей и Лука)

Материал более конкретно закрепил апостол Петр:

«Возлюбленные! прошу вас … удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они… увидя добрые дела ваши, прославили Бога». (1-е Послание Петра)

В «Послании к Коринфянам» Павел говорит: христианам суждено жить среди язычников и общаться с ними. Но Церковь должна бороться за внутреннюю чистоту. Избегая впавших в стойкий грех лже-братьев, изгоняя таких из общин:

«Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. Итак, извергните развращенного из среды вас».

Вот и вывод короткий статьи готов. Не ту Библию читаем. Потому что, в ней ничего не сказано о самоограничениях. Которые не являются добродетелью совсем. Богу угодно не самобичевание, не аскетизм:

«Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». (Послание к Колоссянам)

Творец категорически против самоустранения христианина от всего мирского. Не в келье нужно сиднем сидеть, за стенами монастырскими. А активно ножками ходить по всему миру, активно проповедуя Слово Божие и Благую Весть:

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». (Евангелие от Матфея)

-

Идеальная диета: ваши предки были кочевниками или оседлыми земледельцами?

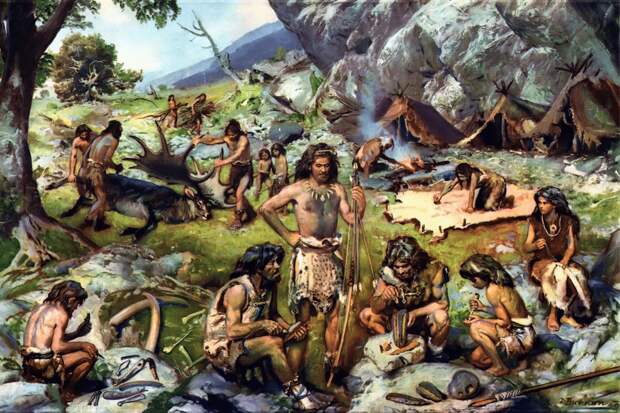

Что-то озоровать тянет. Заняться поиском собственных «корней». На полном автомате, говоря о «каменном веке» истории человечества, употребляем два понятия. Мол, появились «оседлые люди», отпочковавшись от остальной прогрессивной части населения, «охотников-собирателей». Продолжавшими путешествовать за мигрирующими стадами травоядных. За одно поколение проходя ножками несколько тысяч вёрст.

Итак, научно говоря: процесс разделения человечества на два условных «подвида» начался со стартом первых признаков «присваивающего хозяйства». Это был осознанный отказ части кочевников от прежнего образа жизни. Переход к оседлому. Ничего в этом хорошего не было, кстати. Для желудка в первую очередь…

Питание стало очень однообразным, вместо десятков диких растений и животных — приходилось довольствоваться возделыванием малопродуктивных полудиких травок. Ягодками пробавляться и корешками округи. Мелкая дичь, надежда на продукт от первых одомашненных животных. Выросла плотность населения, появились первые эпидемии.

Народец стал проигрывать «охотникам» в физической силе, ловкости, выносливости, слухе, зрении, обонянии. Чем последние с радостью пользовались, периодически избавляя «деревенских» от избыточного продукта. И женского пола, пышущего молодостью и красотой.

Но наступила эра первого подозрения на возникновение цивилизаций. Осознанное и массовое земледелие появилось в Малой Азии (Чатал-Гуюк), потом — на Ближнем Востоке. В районе «плодородного полумесяца» с идеальным климатом и почвами Месопотамии. Затем в некоторых землях современного Китая.

Главным выбором земледельцев был рис, остальное просо и горохи — вспомогательными продуктами. Независимые самостоятельные зоны земледелия потом образовались в МезоАмерике, в предпоследнюю очередь — Африке. Европцы на пашню вышли последними, что понятно… ледники-с.

Занятные трансформации.

Первым отличительным признаком оседлого общества стала очень интересная мутация. Быстрая. Которую выявляют даже сейчас. Как только дикие племена тропической Африки, Океании и Южной Америки начинали «приземлять» на оседлый образ жизни (с земледелием) всякие «прогрессоры» — у них стали фиксировать частые нарушения зрения уже в третьем поколении. Бичом стал… дальтонизм.

Понятно, почему: разбираться в оттенках цветов охотнику-собирателю жизненно важно, земледельцу — лишнее. Так пошло в древности первое разделение на подвиды. Когда от успеха на охоте прямо зависит твой репродуктивный успех в сообществе. Добываешь тоннами буйволов и оленей — первый парень на пещере, женщины предпочтут именно тебя, хорошего охотника. Больше шансов оставить потомство. Передавая свои лучшие гены.

Вот почему наблюдается эта забавная (на первый взгляд) корреляция. Частота нарушения цветового зрения в сообществах, где вклад охоты-собирательства по сей день составляет 15% и выше, — нулевая. Вообще. В земледельческих (и индустриализованных) сообществах — частота дальтонизма пляшет в районе 10 процентов.

По ковшику бабушкиного?

Есть ещё один интересный ген. Все прекрасно знают — не каждый взрослый человек переносит… молоко. Речь не о бодяге из супермаркете, не от селекционных коровок, а бабушкиных беспородных Зорек. Козье, буйволиное, овечье, кобылье… Долгое время явление было неразрешимой загадкой, ведь все млекопитающие кормят своих детёнышей молоком. Любой человеческий спиногрыз так харчуется. До пятилетнего возраста. А потом начинаются проблемы у некоторых, как отрезает усвоение продукта.

Биохимия процесса простая: чтобы расщеплять молочный сахар лактозу, в кишечнике детеныша вырабатывается фермент. Под названием «лактаза». У нормальных млекопитающих, процесс выработки этого биологически активного вещества прекращается в течении недели, как детеныша отлучают от титьки. То есть, «лактаза» перестаёт синтезироваться вообще. Оно и понятно: в дикой природе молочко больше не обломится. Незачем продуцировать то, что бесполезно.

У человека такой механизм работал в первобытном обществе. Но стало появляться молочное животноводство. Потреблять молоко стало… выгодно. Как детям, так и взрослым. Это очень-очень ценный пищевой ресурс. Тут же возникла неприятно пахнущая проблемка: взрослый человек с остановившимся процессом продуцирования лактазы — страдает неимоверно. Его сильно пучит, живот громко вопиет о катастрофе, заканчивается всё крайне плохо. Повезёт, если поносом отделался.

Биохимия тоже понятна. Сахар молока, вовремя нерасщепленный лактазой, — становится лакомой добычей кишечных бактерий. Его они потребляют с выделением неимоверного количества водорода. Самый поджарый человек становится похож на гнусного глотателя взрослых Колобков. Целиком. Водород в кишечнике приводит к ряду других неприятных расстройств, с крайне печальными симптомами.

Оно и ясно, ведь в норме синтез лактазы прекращается примерно в пять лет. Именно до этого срока в среде охотников-собирателей и кочевников принято детей кормить материнской грудью. Ну… край до трех годков. Проблема? Ещё какая! Но природа готова всегда помочь обзавестись полезной мутацией, не подыхать же всем табором из-за какой-то там лактазы.

Северо-западные евразийцы первыми получили полезную мутацию, препятствующую отключению фермента в пятилетнем возрасте. Сегодня она выявлена, находится в регуляторном участке «гена лактазы». Путь её распространения изведан тоже. Например, у 90% взрослого населения датчан синтез лактазы продолжается всю жизнь. Значит… серьёзно их предки на молочное животноводство налегали?

У китайцев только 2% взрослого населения способны усваивать молоко. Но им сие по большому барабану. Нет в традиции кулинарной этого продукта от слова «совсем». Молоко за продукт или еду Китай никогда не считал. Для взрослых, само собой.

Среди обитателей Среднерусской равнины лишь 30-40% взрослых не могут пить молоко. Очень понятная корреляция просматривается: частота мутации на севере почти подавляющая. Молоко там является очень ценным пищевым подспорьем. Особенно касаемо усвоения кальция. Меньше ультрафиолета от Солнца, нет продуцирования витамина Д — лови рахит и прочие проблемы. Поэтому, молоко любили, ценили, несмотря на трудности стойлового животноводства — упирались с самых древних времён в разведении коз и коров. А в совсем холодных краях — олень главный поставщик ценного продукта.

Ген слабоумия?

Ещё один интересный ген найден, тема для шуток и мемов в среде биологов и антропологов. Называется «аполипопротеин Е». Его разные аллели заведуют в организме утилизацией холестерина, поддержкой разных уровней в крови. За самый высокий уровень ответственен «аллель е4». Европцы имеют частоту от 5 до 15%. Аллель напрямую ассоциирован с рядом недугов, с болезнью Альцгеймера — почти всегда.

Вероятность быть настигнутым старческим слабоумием выше в 10 раз, если «аллель е4» присутствует. На северах уровень холестерина в крови человека высок. Частота «е4» больше, чем в южных регионах. На экваторе вообще до 3% не дотягивает. А у лапландцев (саамов) — все 30%, прими и распишись. Но вот загадка образовалась.

Виной тому племя бушменов. Долго перепроверяли, но частота «цитирования е4» всё равно уверенно заползала за отметку в 40%. Но никакой болезни Альцгеймера в народе не наблюдалось. Совсем. Сначала кабинетные биологи махнули рукой — «бушмен до старости не доживает». Нет, доживает, ответили этнографы. Убедительно доказав утверждение фотографическими и метрическими пруфами.

Стали детально разбираться. Оказалось, ген «аполипопротеин Е» вообще другими вещами занят у этого народа. С рисками Альцгеймера и старческого слабоумия не связан. А почему? Голову сломали ученые, пока не обратили внимание на ежедневное и традиционное меню народа. Оказалось, «аполипопротеин Е» — так называемый «жадный ген», Плюшкин в ДНК.

В ходу бушменов низко-холестериновая диета, при полном отсутствии соли. Сахарок кочевым охотникам-собирателям в полупустыне тоже никто не выдавал. Организм это смекнул, стал перенастраивать ген «уровня холестерина». Благодаря которому ценные вещества эффективно усваивались из того скудного минимума, что потребляли бушмены.

А теперь напрягаемся чутка и размышляем над своим (возможно) печальным будущим. Сахар, соль и масло у нас без счёту в рационах, продаются в любом чипке дворовом. Но такова уж природа биологическая и законы эволюции: организм настроен на максимальное и полное усвоение «ценных веществ». А они, в подавляющем большинстве своём, кажутся нам наиболее вкусными.

Вот и грустим: гены, которые раньше помогали нашим предкам запастись необходимыми веществами, — стали «аллелями е4» большого риска. Сейчас их относят к целой группе, называют «жадными генами». Как работают они, тоже понятно. Обеспечивая эффективное поглощение холестерина, формируют избытки — в развитие атеросклероза. Если раньше эффективно усваивали соль — теперь повинны в гипертонии, сахар — стали первопричиной диабета.

Едем в буш…

Сайты и странички тырнетов, книжные развалы и дуроскопы битком набиты всякими диетами. Прям истерика мировая и слабоумие прогрессирующее. Миллиардные обороты в индустрии. С конечным плачевным результатом: «Как сделать свою мочу баснословно дорогой». Умные биологи раскусили идеальное питание. Ни какое оно — не «средиземноморское». Не «японское» или «тибето-китайское».

Бушменское. Когда дотошно исследовали питание этих охотников-собирателей Южной Африки — долго смеялись. Толсто тролля диетологов. Оказалось: меню бушменов идеально соответствует рекомендациям ВОЗ. По общему балансу белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и калорий. Эти товарищи ведут идеальный образ жизни.

К которому человек приспособлен лучше всего. Биологически, на протяжении сотен тысяч лет, «идеальные люди» адаптировались к профессии охотников-собирателей. А потом деградировали в земледельцев, получив в довесок пару сотен заболеваний, кочевникам не известных.

Что кушать изволят эти обитатели пустыни Калахари, которых первые англичане назвали «идеальными детьми природы»? 80% их рациона: дикие овощи, ягоды, орехи, коренья. Это собирают преимущественно женщины. Остальные 20% — это мясо, страусиные яйца (по сезону). Добывается сие мужчинами.

Интересно питье. При регулярной и острой нехватке воды — запасы делаются… выжиманием корней нескольких растений. На основе наблюдений за выбором флоры бушменами — уже составлена целая линейка профилактических микстур, спасающих от многих африканских (и не только) заболеваний.

Заготовки воды для кулинарных манипуляций тоже интересны. Наблюдая за перемещениями крупных животных, бушмены находят влажные участки низин. Копают глубокие ямы, с помощью длинного полого стебля растения высасывают из песка воду. Всё сливают в пустые страусиные яйца через другую соломинку.

Все мольбы врачей для поддержания нашего здоровья (активность, соблюдение правильного баланса микроэлементов и прочего, исключение прямого потребления сахара-соли) — лишь искусственно воссоздают условия, в которых человек жил большую часть своего земного существования. Как биологический вид.

-

«Зелёных человечков» придумали не уфологии. Это древняя история…

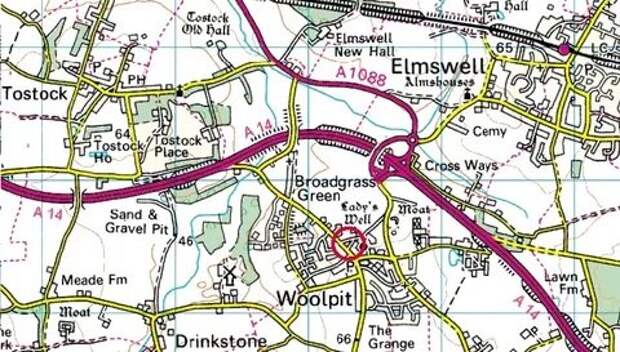

Именно так. Впервые «зелёные человечки», они же «зелёные дети Вулпита» были найдены в Англии XII века, наделав немало переполоха в графстве Суффолк, близ аббатства Бери Сент-Эдмундс. Если вас пустят в запасники Британского музея, то можете учтиво попросить показать латинский манускрипт № 3875 Харлейанской Коллекции. Его автор, английский хронист XII века Уильям из Ньюбурга (монастырь в Йоркшире), описывает невероятную историю, произошедшую во времена короля Стивена (1135-1154 гг.).

Проверяется запись другим источником. Другого хрониста, Ральфа из Коггешэлла, аббата монастыря в графстве Эссекс. Кто у кого списал, или они пользовались собственными и независимыми источниками — не установлено. Канва описаний совпадает, некоторые детали — сильно разнятся.

Это можно было отнести на стеллаж архива, где стоит пометка «Средневековое фэнтези», но научный мир категорически возражает. Оба хроникера — кристальной честности люди, записывали исторические события скупо и точно, без фантазий. Даже «промыслом божиим» не злоупотребляли в оценках. Поэтому, мнение сложили о себе самое благожелательное. Если бы не это странное… событие.

История

повествует о загадочном происшествии в деревушке Вулпит графства Суффолк. Это сотня верст от Лондона. Жители деревни работали в поле, когда к ним вышли два ребенка, мальчик и девочка. Выглядели испуганными и размахивали руками. Словно атакованы роем пчел, которых крестьяне не заметили. Зато удивление сменилось страхом, когда пригляделись к малышам: их глаза, волосы и даже кожа были… совершенно зелёными.

«Зелёные дети! Лягушата!» — кричала толпа. Аббат Ральф сухо сообщил подробности. Мальчик и девочка с кожей зелёного цвета были обнаружены близ шахты неподалеку от церкви Св. Марии:

«Другое чудо случилось в Суффолке, при Святой Марии. Местные жители нашли возле одной из ям мальчика с сестрой, которые всем были похожи на прочих людей, но отличались цветом кожи от всех обитателей нашего мира; ибо вся поверхность их кожи была зеленого цвета. Речи их никто не понимал».

Сначала «зелёные человечки» выглядели крайне напуганными, потом освоились и стали лопотать на незнакомом жителям языке. В их речи преобладали сплошные свистящие и шипящие звуки. Жители Суффолка были изрядными полиглотами, но ничего не поняли. Стоит помнить, что Англия тогда только-только была завоевана франкоязычными норманнами Вильгельма.

В Суффолке звучала самая разная речь: здесь помнили скандинавские говоры данов и норманнов, детвора на ярмарке бойко шпарила на самых разных «суржиках» германского англосаксонского наречия. Уже знакомы были с французским рыцарей Нормандии. Глухие деревни по-прежнему использовали кельтские говоры валлийцев, ирландцев и шотландцев. Монастыри и церкви активно бормотали на латыни.

Ничего близко в речи «зелёных детей» не напоминало здешние языки. Жители деревни доставили мальцов к местному землевладельцу, сэру Ричарду де Келну. Тот немедля приказал накормить тощих измождённых «лягушат», но прислуга впала в ступор: дети отказывались от мяса, хлеба, рыбы, каш и супов. Но, увидев свежесрезанную зелёную фасоль, стали активно жестами сообщать: самое то, несите!

Хроникёр Уильям Ньюбургский с удивлением пишет: это было то единственное, что «зелёные дети» посчитали за пищу. Но ели они фасоль неправильно. Явно не подозревая, что стручки нужно вскрывать. Молотили как есть. Слуги сэра Ричарда показали правильную технику извлечения бобов, но ещё долгое время «лягушата» питались исключительно зеленой фасолью.

Ричард де Келн пожалел сирот, оставил в своем замке. Вскоре их окрестили. Они оказались весьма сообразительны, но гастрономическое пристрастие к фасоли меняли крайне неохотно. Благодаря изощрённой методике «прикорма» замкового повара, «лягушат» удалось перевести на человеческий рацион. О чудо… вскоре их кожа, глаза и волосы начали приобретать нормальный цвет. Мальчик и девочка оказались чистыми блондинами со очень светлой кожей и голубыми глазами. Нетипичными для Суффолка тоже.

Через несколько месяцев дети сносно тараторили на английском. Мальчик, с самого начала выглядевшим крайне болезненным, — всё-таки умер от «резей живота». Девочка выросла, стала очень умной и гордой особой. На полную катушку использую статус «приёмной дочери» сэра Ричарда. Вышла замуж за богатого торговца из Норфолка, уезжать отказалась в город наотрез. Прожила всю свою жизнь в Вулпите, по словам аббата Ральфа:

«была своевольного и капризного нрава, но муж в ней души не чаял».

Монастырские версии.

Со временем девица рассказала, кто они с братом такие и откуда появились на пшеничном поле в жаркий августовский день близ Вулпита. По её словам, жили они в… «Земле святого Мартина»:

«над которой никогда не бывает светло, клубится густой туман и все люди зелёные. Там никогда не восходит Солнце, но вдали видна сверкающая земля, отделённая от их страны широкой рекой».

Девушка говорила: жители их страны исключительно добропорядочные христиане. Но где именно, даже в какой стороне света расположена «Земля святого Мартина» девочка не смогла объяснить. По версии аббата Ральфа из Коггешэлла — дети пасли овец на границе «Земли…», забрели в пещеру, откуда доносился колокольный звон. Пошли на звук, вышли на яркий дневной свет подле Вульпита.

Манускрипт хрониста Уильяма из Ньюбурга более подробен, просто мечта уфологов. Однажды отец отправил сына и дочь на луг пасти овец. Дети неожиданно увидели перед собой огромный светящийся шар, урчащий ровным шумом. Детки были ответственными пастушатами, не сдрейфили. Бросились отгонять от шара овец, которые как не в себе потянулись к загадочному явлению.

Но приблизившись, были подхвачены странным водоворотом. Напоминающим речной. Неведомая сила затянула их в воронку, наступила кромешная тьма. Время остановилось. Следующее воспоминание детей уже началось на залитом солнцем пшеничном поле. Над головами раздавалось назойливое гудение, напоминавшее жужжание потревоженных пчел. Именно поэтому крестьяне и увидели их такими, размахивающими в панике руками.

Попытка анализа.

Научный мир, как уже говорил, — склонен верить обоим хроникёрам. Уильям Ньюбургский был нетипичным для XII века летописцем. Объективным эрудитом, в подлинности этой истории сомневался крепко. Сообщив потомкам: есть какая-то неправдоподобность, с неохотой включаю её в хронику.

«Сперва не поверил в эту историю, но дальнейшее расследование убедило в её истинности».

Хроникёр Уильям сообщил ряд подробностей, которые отсутствуют в рассказе аббата Ральфа. Последний преподносит историю как достоверный факт, более-менее. Полная уверенность учёных: записано всё со слов сэра Ричарда де Келна или его домашних. А многие детали и подробности о нравственном облике выросшей «зелёной девушки» указывают на возможную подлинность изложенных фактов. Потому что аббат Ральф из Коггешэлла не делал ранее (и после) замечаний по этическим вопросам. Если не разговаривал с очевидцами тех или иных событий.

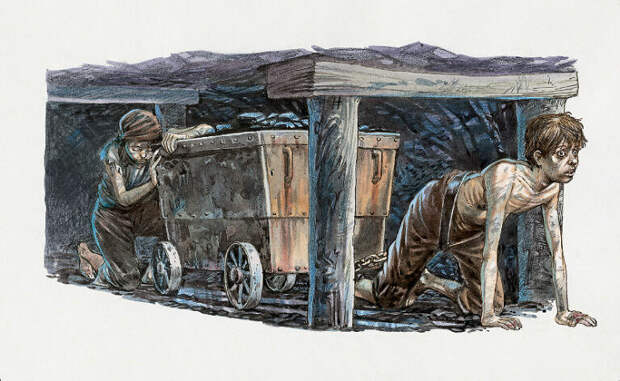

Но фантастичность истории настораживает. Необъяснимы три вещи — цвет кожи детей, полное незнание местных языков, сам факт неожиданного появления. Ещё исследователи викторианской эпохи «распутали» сообщение о «лягушатах». Сказав: брат с сестрой просто сбежали с медных рудников, которые должны располагаться неподалеку. Детский труд широко использовался в Средние века. Благодаря малому росточку, дети толкали по узким штоленкам тележки с рудой.

Зелёный цвет кожи и волос — последствия вдыхания медной пыли. Контакт окислов руды с волосами и кожей. История о «Земле святого Мартина» и светящемся шаре — детская выдумка. Чтобы не вернули на шахту, дав церковный приют и защиту.

Богословы с твёрдой памятью и незамутнённым разумом полезли в архивы. Зацепившись за имя святого, которого поминали дети. Сказали: …однако! Оказалось, к XII веку популярность Мартина переживала острый кризис, слава святого потускнела до еле-еле заметного мерцания. В Англии его совсем не почитали. Это был… французский святой!

Справка:

Святитель Мартин родился в Паннонии начала IV века. Огромной римской провинции, включавшей в себя части современных: Венгрии, восточной Австрии, юго-западной Словакии, северной Словении, северной Хорватии, северо-восточной Сербии, северной Боснии и Герцеговины. Всю сознательную жизнь был на воинской службе, добился немалых званий в кавалерии.

Приняв христианство, свои ратные занятия бросает, отправляется проповедовать в самое опасное место — к западным галлам. Становится первым христианским святым тех мест, который не умер насильственной смертью. Наоборот, язычники очень быстро возвели вокруг его имени целый культ. Со временем Мартин Турский становится покровителем нищих, солдат, текстильщиков, домашних животных и птиц. День его почитания приходится на главный кельтский праздник — Самайн, день сбора урожая.

В V веке на месте захоронения Мартина построили аббатство. Во времена франков, обращённых в христианство, этот святой становится покровителем всего народа. Его плащ франкские короли и герцоги брали в походы. Мартин Турский со временем стал символом и покровителем аристократии и рыцарства. Но к концу XII века, действительно… его культ подвергнут ревизии. Шла непримиримая борьба с «языческими пережитками».

Тупик.

Историки Церкви не нашли упоминаний о «стране Святого Мартина» нигде в архивах. Не было даже в околоцерковных преданиях и легендах. Предположили: «Землей святого Мартина» зелёных детей могла быть одна из деревушек Франции, которая носила имя святого. Или принадлежала монастырю святого Мартина. Этих локаций навалом.

Но Мартин Турский — все-таки французский святой, Англия его почти не знала тогда. На пшеничном поле, рядом с волчьими рвами Восточной Англии, непостижимым образом нашлись дети с материка? Как попали, почему «зелёные», речь непонятная? Хотя графство Суффолк тогда было нашпиговано франкоязычным норманнским дворянством. Король был французом. Что это за странное объяснение детей…

«В Земле святого Мартина никогда не бывает света больше, чем в Англии при утренних или вечерних сумерках, а над землей клубится густой туман».

Это что угодно, только не описание Франции. Потом «зелёные дети» начинают себе противоречить: мол, прошли через какой-то туннель, в конце которого увидели сверкающий свет. Пойдя на него, оказались сбитыми с толку. Тем переполохом, который вызвало их появление у английских крестьян. Потом (уже одна девушка) выдала дополнительное сообщение о «Земле святого Мартина». Её можно видеть на большом расстоянии, как «светящуюся страну на другом берегу реки».

Итак. Предположим, хронисты Уильям и Ральф добросовестно и честно записали набор слухов округи, даже встречались с очевидцами события. Что они значат, какое может быть разумное и логическое объяснение? Вернёмся к викторианским историкам, которые совершенно точно опознали «зелёных детей» — полурабами медных рудников. Может постоянный контакт с медной пылью вызвать изменения внешнего вида человека? Окрашивание кожи и волос в зеленый цвет? Да, такое возможно.

Есть современные примеры такого явления, связаны контактом с медью. Лондонская газета «Дейли мейл» в ноябре 1995 года напечатала статью. Рассказала: несколько шведских подростков попили воды, в которой была окись меди, их рыжие волосы стали зелеными. Там же описали датскую кошку зелёного цвета. Ветеринары изловили животное, провели анализы. Оказалось, в крови очень высокое содержание меди.

Недостаток света в «Земле святого Мартина» — вполне подходит под описание жизни на медной шахте. Детей привезли из Франции с такого производства? Тогда нет загадки в их проблеме непонимания здешних языков. Тоннель или пещера на берегу реки, упоминаемых детьми? Тоже подходит. Только вступает в противоречие с историей о пастушестве овец их отца.

Вполне объяснимо тоже, зная детскую фантазию. Сбежали из рудников, навыдумывали кучу всего. От овечек до светящегося шара. Но опять тупик… Незнание человеческого рациона. Неумение есть фасоль, самого распространенного продукта Средневековья. После ячменя и капусты.

ХХ век

попытался поставить точку в этой загадочной легенде. Американский исследователь английского фольклора Пол Харрис написал интересное исследование «Зелёные дети Вулпита: тайна XII века и её возможное объяснение». Историю с «зелёными детьми» признал правдивой. Имевшей место около 1173 года, во времена Генриха II Плантагенета. Тогда острова столкнулись с массовым «исходом фламандцев» с материка, нелегальным переселением в Англию.

Ладно бы просто приезжали, так они приняли самое деятельное участие в восстании против монарха 1173-1174 годов. Тысячи мигрантов были убиты в битве при Форнхеме. Это недалеко от Вулпита. Место отделено от искомого пшеничного поля «зелёных детей» — рекой Лакр и Сетфордским лесом. Харрис сначала был уверен: мальчик и девочка были осиротевшими детьми фламандцев, прятавшимися в заброшенных кремнёвых шахтах Граймс-Грейвз.

Поэтому их кожа подверглась заболеванию «хлороз», вызванному отсутствием света и истощением. По неясным причинам они выбрались из шахт, пошли на звон колоколов аббатства Бери-Сент-Эдмундс. Перепугав крестьян (помимо оттенка цвета кожи «народа холмов и леса») своим диалектом фламандского языка.

В 1980 году Пол Харрис приехал в Вулпит лично. Местные жители историю дополнили, сообщили о некоем норфолкском графе, опекуне мальчика и девочки. Других, не «зелёных». Их родители умерли во время Чумы, оставив немалое наследство. По законам Англии вступить в право владения землями они должны были, достигнув совершеннолетия.

Гнусный и коварный аристократ стал детишек… травить мышьяком. Долгое время ничего не получалось, бегали живехонькие и здоровенькие. Тогда граф отвёз детей на границу Норфолка и Суффолка, бросил в глухой чаще. Опаньки, сказал фольклорист Харрис. А не этих ли детишек нашли потом крестьяне на пшеничном поле, когда те всё-таки выжили и добрались до населённых мест?

Зеленоватый цвет кожи объясним вполне, мышьяк действительно так действует на кожные покровы при сильных отравлениях. Наполеону такой диагноз ставили, как уморил его на острове св. Елены генерал аглицкий…

«Земля святого Мартина», о которой говорили брат и сестра? Оказалось, в нескольких милях от Вулпита есть деревня Форнхем-Сент-Мартин. Не о ней ли упоминали дети? Именно там рядышком находятся древние и заброшенные шахты по добыче кремня. Тупик.

Три раза «ага».

Так сказали пытливые «британские ученые». Не зря ставшие нарицательными персонажами мировой науки. Сначала выдвинули гипотезу: дети сбежали из какой-то бродячей труппы комедиантов. Уже с XI века такие описывались. Очень часто привлекая публику на ярмарках… уродцами. Дети вполне могли стать жертвами мистификаторов. Их просто выкрасили в зелёный цвет стойкой травяной или минеральной смесью. Представляя «лепреконами из-под холмов». Да хоть из подземелий далекой «Земли святого Мартина».

Но тоже не сходится. Почему дети отказывались от нормальной человеческой еды? Разговаривали на странном свистящем языке, который никто не опознал. Ни единым словечком…

Группа молодых британских «учёных-историков» не остановилась. Посидев годик в пабах, предложила другую версию. Даже в своей среде немедленно наречённую «ересью околонаучной».Оказывается: загадочные «зелёные дети Вулпита» — не Нomo sapiens. А обитатели параллельной Вселенной. Которая через каверны сообщается с нашим измерением. Абзац и точка.

Хотя гипотеза абсолютно всё объяснила. Зелёный цвет кожи — это такая особенность организма в среде, которая не может дать живым организмам достаточно света. Ткани насыщены хлорофиллом, сахара вырабатывают фотосинтезом. Как растения. Генные инженеры, кстати, были единственными… кто версию поддержал. Сказав, такое можно хоть сейчас провернуть. Дайте нам разрешение, выведем вам «зелёных человечков» сколько угодно. Они будут фотосинтезом жить… частично.

Выводы пора делать…

Пока аффтара, несгибаемого борца с мракобесием и лженауками… в поганые альтернативщики не записали. Всё-таки стоит расчленить сообщения наших хроникеров на эпизоды. Пойти от обратного. Сразу сказав себе — никаких «зелёных детей» физически не существовало. А были плоды богатого воображения некоего мистификатора, популярного сказителя восточной Англии в XII веке. Который вполне мог обмануть святых отцов убедительной легендой. Или кто-то из них это придумал, к некой вящей выгоде.

Кожа, волосы и глаза детей были зелёными. Это постоянный атрибут внешности английских, ирландских и гаэльских «скрытых людей из-под холмов». Фей лесных и лепреконов. Эльфов иногда. На Островах до сих пор самая популярная легенда — это «О Зелёном Джеке» (Зелёном Человеке). Мифическом существе, языческом символе весны и плодовитости.

История «зелёных детей из Земли святого Мартина» просто обязана восходить к древним языческим представлениям о потустороннем мире кельтов. Там постоянным орнаментом описаний бывает: чарующая музыка, которая обязательно приведёт к входам в подземный мир глубоких пещер. Обитатели которых общаются в темноте друг с другом свистом и шипением. Попасть внутрь можно, только пройдя через светящееся облако. Оно проверяет чистоту помыслов посетителей.

«Земля святого Мартина» — это прямой отсыл к эвфемистическому обозначению кельтской «Земли мёртвых». В этих многослойных мирах фасоль или бобы — единственная еда мёртвых. Во многих захоронениях найдены. Именно фасоль предпочитали и наши «зелёные дети». Изменение цвета кожи потом на бледно-лунный… Тоже мифы древние. Именно так начинают со временем выглядеть вышедшие из «Земли Мёртвых» счастливчики.

То, что мы читаем о загадочных «зелёных детях Вульпита» — просто очень интересно искажённая легенда «О Плутоне и Персефоне». С христианским подтекстом «Земли Св. Мартина» средневековой Англии XII века. Наш мистификатор сообщил хроникам скрытый смысл древнего предания: Природа («плодородная» зелёная девочка, оставшаяся в живых и вышедшая замуж) — покинула подземный Мир Смерти. Ожила, как это делают почки каждой весной.

Умерший потом мальчик? Это тоже символизм древних кельтских верований. В ритуалах плодородия мужской персонаж играет всегда второстепенную и страдательную роль «терпилы». На него списывают все болезни, неудачи, катаклизмы, поражения и т.д. … А женский персонаж Королевы всегда выживает и процветает.

Удивляюсь близорукости или политкорректности англичан. Прекрасно зная мифологию Островов… не сделали другой, очевидный шаг в своих изысканиях. Продолжая в научных (!) энциклопедиях возвышенно вздыхать:

«Тайна зелёных детей из Вулпита по сей день продолжает оставаться неразгаданной…».

А нет желания проверить, как ярко вспыхнул культ Святого Мартина в Англии и в какое именно время? Как широко раскинулся по Норфолку и Суффолку, всей Восточной и Центральной части королевства в конце XII века… Названиями деревень, церквей, аббатств. Став легендарным и известным «временем бойни» (time of slaughter), когда за 44 дня (со дня святого Мартина и до Рождества) начинался забой домашнего скота и заготовки мяса на весь зимний период.

Как «английский культ Мартина» перепрыгнул через Канал обратно во Францию. Снабжённый новыми многочисленными чудесами и фантастическими историями. Возродил там угасший интерес к Турскому святителю галлов. Как норманнская знать и королевский двор опять вспомнили о нём. Эх… простачки «зелёные». А аббату Ральфу из Коггешэлла, монаху Уильяму Ньюбургскому — «зачёт и уважуха» от всего мира профессиональных политтехнологов. Такую тонкую и изящную работу редко встретишь.

Свежие комментарии